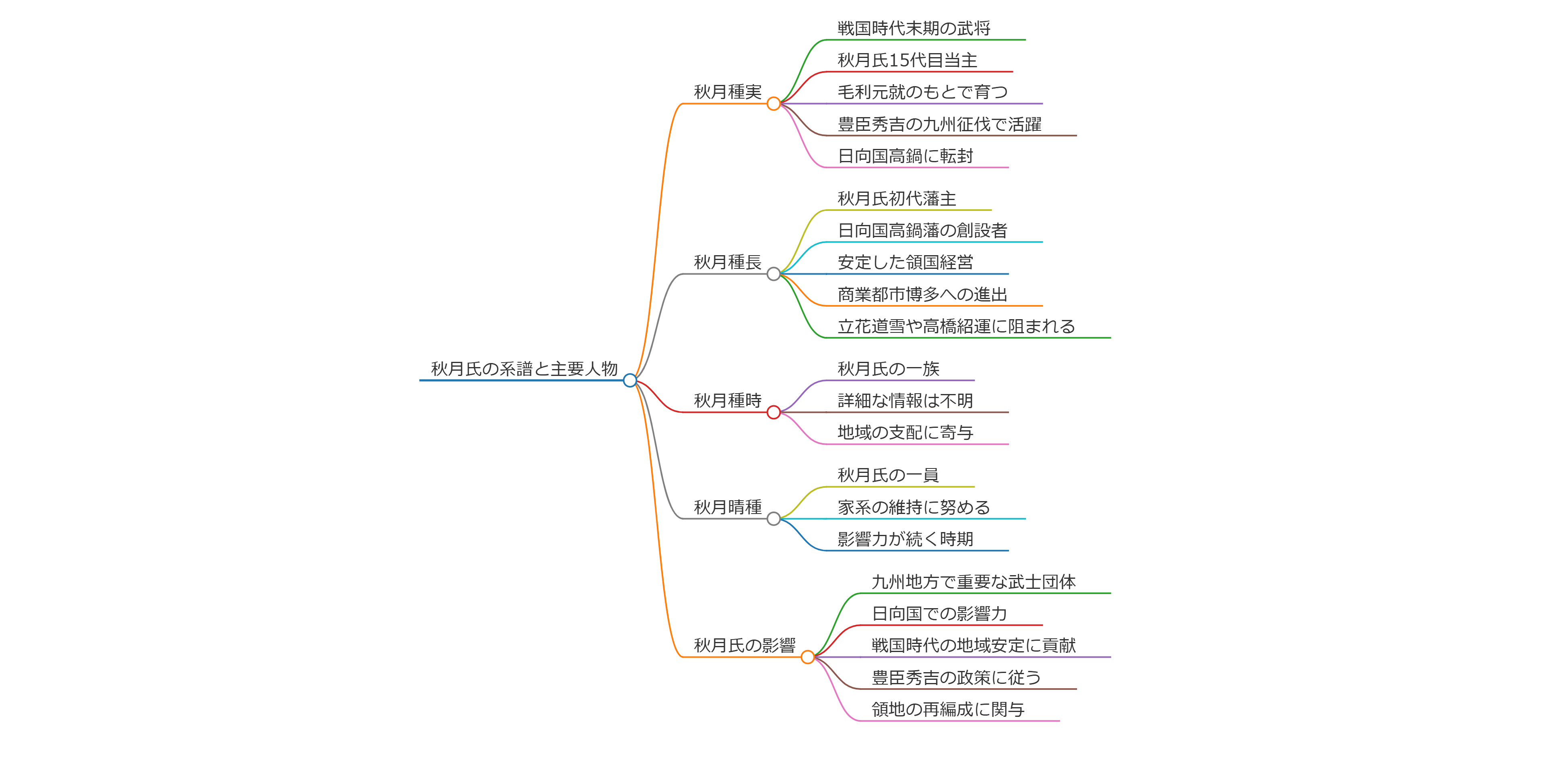

秋月氏の系譜と主要人物

秋月氏は、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した武士の家系であり、特に九州地方での影響力が強かった。

以下に、秋月氏の主要な人物について詳述する。

秋月種実(あきづき たねざね)

秋月種実は、戦国時代末期から安土桃山時代にかけての武将であり、秋月氏の15代目当主である。

彼は1548年に生まれ、1596年に亡くなった。

幼名は黒法師であり、後に種実と改名した。

彼は毛利元就のもとで育ち、戦国時代の混乱の中で数々の戦闘に参加した。

特に、豊臣秀吉の九州征伐において重要な役割を果たし、日向国高鍋に転封された。

秋月種長(あきづき たねなが)

秋月種長は、秋月氏の初代藩主であり、日向国高鍋藩の創設者である。

彼は戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍し、安土桃山時代から江戸時代にかけての重要な武将であった。

彼の治世下で、秋月氏は安定した領国経営を行った。

秋月種時(あきづき たねとき)

秋月種時は、秋月氏の一族であり、彼の詳細な情報はあまり知られていないが、秋月氏の系譜の中で重要な位置を占めている。

彼は、秋月氏の歴史において、他の家族と同様に地域の支配に寄与したと考えられている。

秋月晴種(あきづき はるたね)

秋月晴種は、秋月氏の一員であり、彼の活動についての詳細は限られているが、秋月氏の名を継ぐ者として、家系の維持に努めたとされる。

彼の時代もまた、秋月氏の影響力が続いていた時期である。

秋月氏の影響

秋月氏は、九州地方において重要な武士団体として知られ、特に日向国においてその影響力を持っていた。

彼らは、戦国時代の混乱の中で、地域の安定を図るために多くの戦闘に参加し、また、豊臣秀吉の政策に従い、領地の再編成にも関与した。

秋月種実は、戦国時代末期から安土桃山時代にかけての武将であり、秋月氏の16代目当主である。

彼は1548年に生まれ、1596年に亡くなった。

幼名は黒法師であり、後に種実と改名した。

彼は毛利元就のもとで育ち、戦国時代の混乱の中で数々の戦闘に参加した。

特に、豊臣秀吉の九州征伐において重要な役割を果たし、日向国高鍋に転封された。

彼の治世下で、秋月氏は最盛期を迎え、36万石の領地を有する有力な戦国大名となった。

秋月種長は、秋月氏の初代藩主であり、日向国高鍋藩の創設者である。

彼は戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍し、安土桃山時代から江戸時代にかけての重要な武将であった。

彼の治世下で、秋月氏は安定した領国経営を行い、特に商業都市博多への進出を目指したが、立花道雪や高橋紹運に阻まれた。

秋月種時は、秋月氏の一族であり、彼の詳細な情報はあまり知られていないが、秋月氏の系譜の中で重要な位置を占めている。

彼は、秋月氏の歴史において、他の家族と同様に地域の支配に寄与したと考えられている。

秋月晴種は、秋月氏の一員であり、彼の活動についての詳細は限られているが、秋月氏の名を継ぐ者として、家系の維持に努めたとされる。

彼の時代もまた、秋月氏の影響力が続いていた時期である。

秋月氏は、九州地方において重要な武士団体として知られ、特に日向国においてその影響力を持っていた。

彼らは、戦国時代の混乱の中で、地域の安定を図るために多くの戦闘に参加し、また、豊臣秀吉の政策に従い、領地の再編成にも関与した。

特に、秋月種実の代から秋月氏の名が史上もっとも現れるようになり、彼の外交的手腕も評価されている。

秋上宗信~秋上宗信/秋月種長/秋月種時/秋月種実/秋月晴種~

秋上宗信

秋上宗信(あきあげ むねのぶ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、尼子氏の家臣として知られています。彼は秋上綱平の次男であり、主に出雲国で活動しました。以下に彼の生涯と業績を詳述します。

## 生涯

**出生と背景**

- 秋上宗信は、秋上氏の一族であり、父は秋上綱平です。兄の孝重が神職を継いだため、宗信は武将として尼子氏に仕えることになりました.

**軍事活動**

- 永禄6年(1563年)、毛利氏による白鹿城攻撃に際し、父と共に出陣しましたが、大敗を喫しました。その後、伯耆国尾高城に拠る杉原盛重を攻めるも失敗しています.

- 永禄8年(1565年)には毛利氏の月山富田城攻撃に対し、籠城軍として吉川元春軍を撃退する功績を挙げました。しかし、翌年には月山富田城が落城し、尼子氏は滅亡しました.

**降伏とその後**

- 尼子氏の滅亡後、宗信は毛利氏に捕らえられますが、社家であることから釈放されました。その後、毛利氏への服属を余儀なくされました.

- 彼の降伏の背後には、主君である尼子勝久からの約束が果たされなかったことが影響しているとされています.

**最期**

- 宗信は安芸国で病没したとされ、その墓は鳥取市鹿野町の幸盛寺にあります。没年は文禄3年(1594年)11月29日とされています.

## 重要な戦闘

- **白鹿城攻撃**: 毛利勢との戦闘で大敗。

- **月山富田城防衛**: 籠城軍として成功を収める。

- **尼子再興軍参加**: 月山富田城奪還を試みるも失敗。

## まとめ

秋上宗信は、その生涯を通じて数々の戦闘に参加し、尼子氏のために尽力しましたが、最終的には時代の変化に翻弄された武将でした。彼の物語は戦国時代の複雑な政治状況や忠誠心を反映しています。

秋上宗信はどのような戦略を用いたの

秋上宗信は、戦国時代の武将であり、主に尼子氏に仕え、その戦略には以下のような特徴がありました。

## 戦略的アプローチ

**1. 奇襲戦法の活用**

秋上宗信は、敵の虚を突く奇襲的な戦法を用いました。これにより、敵軍に対して優位に立つことを狙い、戦局を有利に進めることができました。

**2. 同盟の形成**

彼は毛利氏との同盟を結び、尼子氏の再興を目指しました。毛利方への参加は、彼自身の地位を強化し、敵対勢力に対抗するための支援を得る手段となりました。

**3. 軍事的機動性**

秋上宗信は軍事的な機動性を重視し、迅速な行動を取ることで敵に対する攻撃力を高めました。特に重要拠点の奪還に向けた計画を立て、それを実行する能力が求められました。

## 結論

秋上宗信は、奇襲戦法や同盟形成、軍事的機動性を駆使して、自身の勢力拡大と尼子氏の再興を目指す戦略を展開しました。これらのアプローチは、彼が直面した複雑な政治的・軍事的状況に応じたものであり、戦国時代特有のダイナミックな環境で効果的に機能しました。

弓浜合戦での秋上宗信の役割はどのようだったの

弓浜合戦において、秋上宗信は尼子軍の勝利に決定的な役割を果たしました。以下が秋上宗信の主な活躍です:

1. 秋上宗信は1,000の部隊を率いて、第2陣の後陣に控えていました。

2. 戦況が不利になった際、秋上宗信は毛利軍の背後に回り、退路を絶つ作戦を実行しました。

3. この戦略的な動きにより、毛利軍は挟撃されそうになり、圧倒されて壊走状態に陥りました。

秋上宗信の介入は、戦況を一変させる重要な転換点となりました。彼の部隊が毛利軍の背後を突いたことで、尼子軍は優勢を取り戻し、最終的に勝利を収めることができました。秋上宗信の巧みな戦術と適切なタイミングでの介入が、弓浜合戦における尼子軍の勝利に大きく貢献したと言えます。

秋上宗信は尼子十勇士の他のメンバーとどう関係だったの

秋上宗信は尼子十勇士の一員として知られており、他のメンバーと共に尼子氏の復興に尽力した武将です。特に山中鹿之助(山中幸盛)との関係が注目されます。

秋上宗信と他の尼子十勇士メンバーとの関係は以下のようなものでした:

1. 共同作戦:永禄12年(1569年)、山中幸盛が尼子勝久を擁して出雲・忠山城で挙兵した際、秋上宗信も父の秋上綱平とともに参加しました。

2. 戦略的協力:月山富田城の篭城戦では、秋上宗信も他の尼子家臣と共に参加し、吉川元春軍を撃退するなど、協力して戦いました。

3. 忠誠心の共有:秋上宗信を含む尼子十勇士のメンバーは、尼子氏滅亡後も尼子家の復興を目指して行動を共にしました。

4. 運命の共有:尼子氏滅亡後、秋上宗信は一時毛利氏に捕縛されるなど、他の尼子家臣たちと同様の苦難を経験しました。

これらの事例から、秋上宗信は山中鹿之助を含む他の尼子十勇士メンバーと共に戦い、尼子氏の復興のために協力し合う戦友関係にあったと考えられます。彼らは共通の目標と忠誠心を持ち、困難な状況下で互いに支え合いながら行動していたことがうかがえます。

秋上宗信が尼子氏の家臣になった背景は何だったの

秋上宗信が尼子氏の家臣になった背景には、家族の事情と社会的地位が関係していました。

秋上宗信は秋上綱平の次男として生まれました。秋上氏は大庭大宮(現在の神魂神社)の社家一族でしたが、神職は宗信の兄である孝重が継承しました。そのため、次男である宗信は別の道を選ぶ必要がありました。

武将として尼子氏に仕えることになった理由は、以下のように推測されます:

1. 家族の伝統:秋上氏は尼子氏との関係が深かったと考えられます。

2. 社会的地位の確保:神職を継げない次男として、武将の道を選ぶことで自身の地位を確立できました。

3. 尼子氏の勢力:当時、尼子氏は山陰・山陽地方で強大な勢力を持っていました。有力な大名に仕えることは、武将としての成功につながる選択でした。

実際に、尼子氏に仕えた後、宗信は家中で侍大将の地位に就き、備後国に1万石を領するまでになりました。これは、武将としての道を選んだ宗信が、尼子氏の下で成功を収めたことを示しています。

秋上宗信の生涯についてもっと知りたい

秋上宗信は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、尼子氏の家臣として活躍しました。大庭大宮(現在の神魂神社)の社家一族出身で、秋上綱平の次男として生まれました。

## 経歴

**尼子氏への仕官**

宗信は兄が神職を継いだため、武将として尼子氏に仕えることになりました。家中では侍大将の地位にあり、備後国に1万石を領していました。

**主な戦役**

- 永禄6年(1563年):白鹿城の戦いで毛利氏に敗北

- 永禄8年(1565年):月山富田城の戦いで吉川元春軍を撃退

- 永禄9年(1566年):月山富田城落城後、毛利氏に捕縛されるも社家の身分で解放

**尼子再興運動**

永禄12年(1569年)、宗信は尼子勝久を大将とする尼子再興軍に参加しました。月山富田城攻めの総大将に任命されましたが、天野隆重の策略に陥り敗退しています。

**最後の戦い**

元亀元年(1570年)から元亀2年(1571年)にかけて、多久和城の戦いや布部山の戦いなどに参加しましたが、相次いで敗北を喫しました。

**毛利氏への降伏**

元亀2年(1571年)5月、野村士悦の勧めにより、父と共に毛利氏に降伏しました。降伏の理由として、主君の尼子勝久が約束を守らなかったことが挙げられています。

**晩年**

降伏後は安芸国で病没したとされていますが、詳細な没年は不明です。一説によると、亀井茲矩に仕えた日野之房という武将が宗信であるという説もあり、その場合は文禄3年(1594年)11月29日に没したとされています。

秋上宗信は、尼子氏の盛衰と共に生きた戦国武将の一人であり、その生涯は戦国時代の激動を如実に反映しています。

秋月種長~秋上宗信/秋月種長/秋月種時/秋月種実/秋月晴種~

秋月種長

秋月種長は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名で、日向国高鍋藩の初代藩主を務めた人物です。

永禄10年2月7日(1567年3月17日)に、筑前国(現在の福岡県)の戦国大名である秋月種実の長男として生まれました。母は田原親広の娘でした。

種長は、天正13年(1585年)に家督を継ぎ、天正15年(1587年)に豊臣秀吉の九州平定により、筑前の秋月から日向の財部(後の高鍋)に移封されました。

文禄・慶長の役(朝鮮出兵)では、7年間にわたって朝鮮に滞在し、戦功を立てました。慶長4年(1599年)には、徳川家康の命により島津家の家老伊集院忠真の乱を鎮圧しています。

関ヶ原の戦いでは、当初西軍に属していましたが、後に東軍に寝返り、功績を認められて所領を安堵されました。

種長は慶長19年6月13日(1614年7月19日)に48歳で死去しました。子に恵まれなかったため、叔父の種貞を次女の養子として迎え、孫の種春に家督を譲りました。

秋月氏は、維新後に子爵に列せられています。また、有名な米沢藩主の上杉鷹山(治憲)は、秋月種茂(高鍋藩主)の弟であり、秋月家との関連が知られています。

秋月種長はどのような戦略で高鍋藩を築いたの

秋月種長は以下の戦略で高鍋藩を築きました:

1. 豊臣秀吉の九州征伐後、日向国の高鍋に3万石で移封され、財部藩(後の高鍋藩)の初代藩主となりました。

2. 朝鮮出兵では7年間滞在し、戦功を立てました。これにより、軍事的な実績を積み、藩主としての地位を固めました。

3. 関ヶ原の戦いでは、当初西軍についていましたが、本戦で西軍が敗れると素早く東軍に内応しました。大垣城内で熊谷直盛、垣見一直らの西軍諸将を殺害し、城を東軍に明け渡しました。

4. この機転の利いた行動により、徳川家康から所領を安堵され、高鍋藩3万石の大名として存続することができました。

5. 後継者問題では、男子がいなかったため、甥の種貞を婿養子として迎えましたが、後に外孫の種春を後継者としました。これにより、藩の存続を図りました。

秋月種長は、戦功と政治的な機転により、高鍋藩の基礎を築いたと言えます。豊臣政権から徳川政権への移行期に巧みに立ち回り、藩の存続と発展を実現しました。

秋月種長が関ヶ原の戦でどのような役割を果たしたの

秋月種長は関ヶ原の戦いで以下のような役割を果たしました:

1. 当初、西軍に属して大垣城を守備していました。

2. 9月15日の本戦で西軍が敗れると、態度を一変させました。

3. 東軍に内応し、大垣城内で反乱を起こしました。

4. 城内にいた西軍の諸将、熊谷直盛・垣見一直らを殺害しました。

この行動により、戦後、徳川家康から功績を認められ、所領を安堵されました。秋月種長のこの判断により、秋月氏は江戸時代を通じて日向高鍋藩として存続することができました。

秋月種長が朝鮮出兵で戦功を立てた具体的な戦いは

秋月種長が朝鮮出兵で戦功を立てた具体的な戦いとして、慶長3年(1598年)の蔚山城の戦いが挙げられます。秋月種長は文禄・慶長の役に出陣し、この戦いで功績を挙げたとされています。

また、秋月種長は両度の朝鮮出兵において、前後7年にわたって朝鮮に滞在し、戦功を立てたとされています。具体的な戦いの詳細は明記されていませんが、文禄・慶長の役の主な戦いに参加した可能性があります。

文禄の役では、秋月種長は四番隊の一員として京城(現在のソウル)に到着したことが記録されています。このことから、文禄の役の初期の戦いにも参加していたと考えられます。

ただし、秋月種長の具体的な戦功や参加した他の戦いについての詳細な情報は、提供された検索結果からは確認できません。

秋月種長の家督はどのように継承されたの

秋月種長の家督は以下のように継承されました:

1. 当初、種長は甥の種貞を婿養子として迎え、後継者に指名しました。

2. しかし、種貞が病弱であったため、種長は種貞を廃嫡しました。

3. その後、種長は種貞と娘オチョウの間に生まれた外孫の種春を新たな後継者として選びました。

4. この決定により、一部の家臣との間に確執が生じたとされています。

5. 慶長19年(1614年)6月13日に秋月種長が48歳で死去し、家督は種春が継承しました。

この家督継承の過程は、当時の大名家における後継者選定の複雑さを示しています。病弱な婿養子を廃嫡し、外孫を後継者とする決定は、家臣団内に不満を生じさせましたが、最終的には種長の意思が貫かれ、種春が高鍋藩2代藩主となりました。

秋月種長が徳川家康に従った理由は

秋月種長が徳川家康に従った主な理由は、関ヶ原の戦いにおける戦況の変化と政治的判断によるものです。

1. 当初、秋月種長は西軍に属し、大垣城を守備していました。

2. 9月15日の関ヶ原の戦いで西軍が敗北し、戦況が大きく変化しました。

3. 西軍敗北の報が大垣城に届くと、秋月種長は状況を見極め、東軍への寝返りを決意しました。

4. 9月17日、秋月種長は東軍に内応し、熊谷直盛らを討ち取りました。

5. この行動は、自身と家臣団の存続を図るための戦略的な判断だったと考えられます。

6. 結果として、秋月種長の寝返りは功を奏し、9月23日には大垣城守将の福原長尭が投降し、開城となりました。

秋月種長の徳川家康への寝返りは、戦況の急激な変化を敏感に察知し、家と家臣団の存続を最優先した政治的判断だったと言えます。関ヶ原の戦いにおける西軍の敗北が決定的となる中で、秋月種長は迅速に行動を起こし、勝者となった徳川方に与することで自らの立場を守ったのです。

秋月種時~秋上宗信/秋月種長/秋月種時/秋月種実/秋月晴種~

秋月種時

秋月種時(あきづき たねとき)は、戦国時代の武将で、秋月氏の14代当主です。

## 生涯と事績

延徳2年(1490年)に生まれ、永正9年(1512年)に父・秋月種朝の戦死により家督を継ぎました。種時は大友義鑑からの自立を目指して大内義興に接近しましたが、この行動が大友義鑑の怒りを買い、攻撃を受けて敗れました。最終的に大内義興の仲介により降伏することとなりました。

家督相続前の永正6年(1509年)には美奈宜神社の社殿を再建しています。

## 死去と墓所

享禄4年(1531年)3月16日に42歳で死去しました。墓は福岡県朝倉市秋月の鳴渡にあり、現在は鬱蒼とした杉林の中に立っています。この場所は秋月山大龍寺の跡地とされていますが、寺院の遺構は残っていません。秋月種時の墓は、385年に及ぶ秋月時代の中で秋月に残る唯一の当主の墓といわれています。

## 家系と後世

種時の子である文種が家督を継ぎ、15代当主となりました。秋月氏は後に豊臣秀吉の九州征伐により日向の高鍋へ移され、そこで明治維新を迎えることになります。

秋月氏の墓地は、後の時代には高鍋に移され、大龍寺、安養寺、龍雲寺という三つの秋月家の菩提寺の墓地として知られるようになりました。これらの寺院は廃仏毀釈により廃寺となり、現在は墓地のみが残されています。

秋月種時はどのような戦略を用いたの

秋月種時(正しくは秋月種実)は以下のような戦略を用いました:

1. 大友家に対抗するため、毛利家に逃れた息子たちを中心に勢力を再編成しました。

2. 大友家との戦いでは、夜襲を効果的に活用しました。休松の戦いでは、大友軍の撤退時に夜襲をかけ、大勝利を収めました。

3. 大友家が「耳川の戦い」で大敗した後、機会を捉えて龍造寺家と同盟を結びました。

4. さらに島津家とも手を結び、大友家の領地を奪って勢力を拡大しました。これにより、秋月家は36万石とも言われる最盛期を迎えました。

5. 豊臣秀吉の九州征伐時には、島津家との盟約を重視し、秀吉軍と戦う決意をしました。

6. 豊臣家に敗北した後は、秀吉に「楢柴肩衝」などの貴重な茶器を献上し、関係の修復を図りました。

これらの戦略により、秋月種実は困難な状況下でも家の存続と勢力拡大を図ることができました。

秋月種時が関ヶ原の戦いにどのように参加したの

秋月種長(秋月種時の誤りと思われます)は、関ヶ原の戦いに以下のように参加しました:

1. 当初、西軍として大垣城に籠城しました。

2. 9月15日の本戦では、大垣城の守備を任されていました。

3. 西軍の敗北が明らかになると、東軍への内応を決意しました。

4. 9月17日、城内で東軍の熊谷直盛、垣見一直、木村由信らを殺害しました。

5. 9月23日、大垣城守将の福原長尭を降伏させ、東軍に城を明け渡しました。

この裏切り行為により、秋月種長は戦後、徳川家康から本領を安堵されることとなりました。

秋月種時の生涯についてもっと知りたい

秋月種時(あきづき たねとき)は、戦国時代の武将であり、秋月氏の14代当主です。彼の生涯は、家族や地域社会との関係を深く反映したものでした。

## **基本情報**

- **生誕**: 延徳2年(1490年)

- **死没**: 享禄4年3月16日(1531年4月3日)

- **官位**: 中務大輔

- **主君**: 大友義鑑

- **氏族**: 秋月氏

- **父**: 秋月種朝

- **子**: 文種

## **生涯の概要**

秋月種時は1490年に父・秋月種朝の子として誕生し、1512年に父が戦死したため家督を継ぎました。彼は主君である大友義鑑からの自立を目指し、管領代である大内義興に接近しましたが、この行動は大友義鑑の怒りを買い、攻撃を受ける結果となりました。最終的には大内義興の仲介により降伏しました。

### **地域社会への貢献**

家督相続前の1509年には美奈宜神社の社殿を再建するなど、地域社会への貢献も行いました。彼の治世は短命でしたが、子・文種が家督を継ぎ、秋月氏はその後も地域における影響力を維持しました。

## **死去とその後**

秋月種時は1531年に42歳で死去し、家督は子・文種が継承しました。彼の死後、秋月氏は一時的に衰退しますが、その後も歴史の中で重要な役割を果たすことになります。

このように、秋月種時は戦国時代の複雑な政治状況と地域社会との関係を体現した武将であり、その生涯は当時の日本の歴史において重要な位置を占めています。

秋月種時の墓はどこにあるの

秋月種時の墓は、福岡県朝倉市の鳴渡谷の奥に位置しています。この場所は、かつて秋月氏の菩提寺であった大龍寺の跡地とされています。具体的には、鳴渡観音から約320メートルの地点にあり、歴代当主の中で唯一秋月に残る墓です。

### 墓所の概要

- **所在地**: 福岡県朝倉市鳴渡谷

- **歴史的背景**: 秋月種時は秋月氏の14代当主であり、彼の墓は大龍寺跡に存在します。大龍寺は明治初期に焼失しましたが、その跡地には歴代藩主や一族の墓が残っています。

この墓所は、周囲が杉林に覆われており、訪れる人も少なく、静かな雰囲気が漂っています。

秋月種時が大友軍に囲まれた理由は何だったの

秋月種実が大友軍に囲まれた理由は、彼の父である秋月文種が大友氏に抵抗し続けた結果、最終的に自害したことに端を発します。文種の死後、種実は毛利氏の支援を受けて復帰し、大友氏に対抗する姿勢を強めましたが、大友宗麟はこれを快く思わず、1567年8月14日に戸次鑑連や吉弘鑑理を指揮官とする大軍を派遣しました。

大友軍は秋月領に侵攻し、立花城を包囲しました。種実はこの状況に対抗するため、反乱を起こしましたが、最終的には大友軍の圧倒的な兵力に押され、8月19日に降伏することとなりました。降伏の条件には、文種の旧領への復帰と二男を人質として差し出すことが含まれていました。

このように、秋月種実が大友軍に囲まれた背景には、父の死による復讐心と、大友氏との対立が深まったことが大きな要因として挙げられます。

秋月種実~秋上宗信/秋月種長/秋月種時/秋月種実/秋月晴種~

秋月種実

秋月種実(あきづきたねざね)は、戦国時代末期から安土桃山時代前期にかけて活躍した日本の武将であり、秋月氏の16代当主です。彼は1548年に生まれ、1596年に亡くなりました。以下に彼の生涯と業績について詳述します。

## **生い立ちと背景**

- **誕生**: 秋月種実は天文17年(1548年)に筑前国で生まれました。彼は秋月氏15代当主・秋月文種の次男として育ちました。

- **幼少期の苦難**: 彼が13歳の時、家族は大友宗麟の軍勢に攻撃され、城が落城しました。父と兄を失った種実は、わずかな家来と共に逃げ、毛利元就の庇護を受けました。

## **武将としての活動**

- **旧領の奪還**: 永禄2年(1559年)、毛利家の支援を受けて居城を取り戻し、大友軍を撃退しました。これにより、彼は秋月氏の名声を高めることとなります。

- **戦闘と戦略**: 永禄10年(1567年)には、高橋鑑種が大友氏に反旗を翻した際に種実も挙兵し、休松の戦いで夜襲を敢行して勝利を収めました。この戦いは、秋月勢の名声をさらに高める結果となりました。

## **晩年と豊臣秀吉との関係**

- **九州征伐**: 豊臣秀吉による九州征伐では、種実は敗北し、その結果として領地を没収されました。彼は「十石でもよいから秋月に留まりたい」と嘆きながらも、日向財部へ転封されました。

- **死去**: 秋月種実は慶長元年9月26日(1596年11月16日)に亡くなりました。

## **評価と影響**

秋月種実は、その独立心と機転で知られ、戦国時代の複雑な政治情勢の中で重要な役割を果たしました。彼の時代には、秋月氏が36万石に達する大名となり、九州北部で強力な勢力を築きました。

秋月種実の生涯についてもっと知りたい

秋月種実(あきづき たねざね)は、戦国時代末期から安土桃山時代前期にかけて活躍した武将であり、秋月氏の16代当主です。彼の生涯は、復讐と再興の物語として知られています。

## 生誕と家族背景

秋月種実は1548年(天文17年)に生まれました。彼は秋月氏の15代当主・文種の次男であり、13歳の時に父と兄を大友宗麟の軍勢に討たれ、家が滅亡します。この出来事が彼の人生に大きな影響を与え、復讐心を抱くきっかけとなりました。

## 戦国時代の活動

種実は、1567年に大友宗麟に対して反旗を翻し、秋月氏の旧領を回復するために奮闘しました。特に、休松の戦いでは夜襲を敢行し勝利を収め、秋月氏は筑前・筑後・豊前の3カ国で36万石に相当する領地を持つ戦国大名へと成長しました。

## 豊臣秀吉との関わり

豊臣秀吉による九州征伐では、種実は降伏し、領地を没収されることになります。この際、「十石でもよいから秋月に留まりたい」と嘆いたと言われています。彼は日向国高鍋に移封され、その後隠居しましたが、家督は嫡男の種長に譲りました。

## 晩年と遺産

晩年の種実は、豊臣秀吉との関係を築きながらも苦悩の日々を送りました。彼の生涯は「めげない・諦めない・負けない」の精神が象徴されており、多くの人々に影響を与えました。1596年(慶長元年)に亡くなった後も、その業績と生涯は今なお語り継がれています。

秋月種実が戦国時代でどのような戦略を用いたのか

秋月種実は戦国時代において、特に九州地方での権力争いにおいて独自の戦略を展開しました。彼の戦略には以下のような特徴がありました。

## 主要な戦略

### 同盟と連携

- **大友氏への反抗**

秋月種実は、大友氏に対抗するため、他の武士と同盟を結びました。特に、永禄10年(1567年)の休松の戦いでは、高橋鑑種と連携し、大友軍に対して反乱を起こしました。

### 奇襲戦術

- **夜襲の実施**

休松の戦いでは、秋月種実は夜襲を敢行しました。彼は約2000の兵を率いて大友軍に突撃し、予期せぬ攻撃によって敵軍を混乱させ、多くの部将を討ち取ることに成功しました。この奇襲は、敵の士気を低下させる効果がありました。

### 戦術的撤退と再編成

- **劣勢からの撤退**

戦闘が不利になった際には、効果的に撤退し、兵力を再編成することも行いました。例えば、秀吉軍との戦いでは、古処山城を守るために一時的に撤退し、その後の戦局を見極める姿勢を見せました。

## 力量の拡大

- **勢力範囲の拡大**

天正6年(1578年)には、大友氏が耳川で大敗したことを受けて、秋月種実はその隙を突いて勢力を拡大しました。彼は筑前、豊前、筑後国北部にわたり36万石にも及ぶ領地を有するまでになりました。

## 結果

秋月種実はその後も島津氏や秀吉軍との関係を維持しつつ、自身の勢力を保ち続けましたが、最終的には秀吉に降伏することになります。しかし、その戦略や同盟形成能力は彼が戦国時代を生き抜く上で重要な要素となり、秋月氏は江戸時代まで存続しました.

秋月種実と豊臣秀吉の関係について詳しく知りたい

秋月種実と豊臣秀吉の関係は、戦国時代の九州における重要な歴史的出来事を反映しています。以下にその詳細をまとめます。

## 秋月種実の背景

秋月種実は、秋月氏の16代目当主であり、北部九州で大名として知られていました。彼は、戦国時代において大友氏や島津氏と対立し、最終的には36万石を有する勢力を築きました。

## 秀吉の九州征伐

1587年、豊臣秀吉が九州平定を目指して軍を進めると、秋月種実は島津氏と同盟を結び、秀吉軍に抵抗する意向を示しました。しかし、秀吉の圧倒的な軍事力に直面し、降伏を余儀なくされました。この際、種実は嫡子・種長とともに秀吉の前に平伏し、名器「楢柴肩衝」を献上することで命を助けられました。

## 降伏後の処遇

降伏後、秀吉は種実に対して日向国高鍋(現在の宮崎県)への移封を命じました。種実は「十石でもよいから秋月に留まりたい」と嘆いたとされ、その心情は彼の故郷への強い愛着を示しています。彼はその後も秀吉の命令で島津討伐の先鋒として戦うこととなりましたが、結局秋月家は所領を没収されることになりました。

## 影響と遺産

秋月種実と豊臣秀吉との関係は、戦国時代の権力闘争や政治的変遷を象徴しています。彼の降伏によって秋月家は一時的に衰退しましたが、その後も地域社会や文化に影響を与え続けました。また、種実の忠臣である恵利暢堯が秀吉陣営に派遣された際、その不幸な死が両者の関係にさらなる緊張をもたらしました。

このように、秋月種実と豊臣秀吉との関係は、日本の歴史における重要な転換点となり、その影響は後世にも及ぶものとなりました。

秋月種実が戦国時代で最も重要な戦いはどこで行われたのか

秋月種実にとって、戦国時代で最も重要な戦いは**休松の戦い**です。この戦いは1567年9月3日に筑前国の休松城周辺で行われました。秋月氏と大友氏の間で発生したこの合戦は、秋月種実が指揮を執り、大友軍に対して夜襲を敢行したことで知られています。

### 休松の戦いの概要

- **年月日**: 1567年9月3日

- **場所**: 筑前国休松城周辺(現在の福岡県朝倉市)

- **結果**: 秋月軍の勝利

- **交戦勢力**:

- **大友軍**: 約20,000人

- **秋月軍**: 約12,000人

この戦いでは、秋月種実が2,000の兵を率いて夜襲を決行し、大友軍を混乱に陥れました。大友軍は同士討ちを始めるほどの混乱に見舞われ、最終的には多くの死者を出しながら撤退しました。この勝利により、秋月氏は一時的に勢力を拡大し、種実の名声も高まりました。

その後、種実は島津氏との争いにも関与しながら、豊臣秀吉との対立にも直面しましたが、休松の戦いが彼のキャリアにおいて特に重要な出来事であったことは間違いありません.

秋月種実の家臣団についてもっと知りたい

秋月種実の家臣団は、彼の戦国時代における活動を支えた重要な要素です。以下は、彼の家臣団に関する詳細です。

## 家臣団の構成

秋月種実の家臣団は、彼の政治的および軍事的な活動において中心的な役割を果たしました。主な家臣には以下のような人物が含まれます:

- **高橋元種**: 秋月家の重要な家臣で、種実の信任を受けていました。

- **長野助盛**: 戦闘において活躍した武将。

- **相良頼房**: 秋月氏の軍事力を強化するために貢献した家臣。

- **板波長常**: 種実と共に戦った家臣の一人。

## 家臣団の役割

秋月種実は、大友氏との抗争や領地回復に向けて、これらの家臣たちを使い分けました。特に、大友氏との戦いでは、彼らの忠誠心と戦略的判断が重要でした。種実は、耳川の戦いで大友氏が衰退した際に再度反抗し、龍造寺隆信や筑紫広門と手を結びました。

## 戦略と連携

種実は、彼の家臣団と共に大友氏に対抗するための連携を強化しました。例えば、筑紫広門との同盟や、他の地方勢力との協力がありました。これにより、秋月氏はその影響力を拡大し、最盛期には36万石にも及ぶ勢力範囲を築きました。

## 結論

秋月種実の家臣団は、彼が武将として成功するために不可欠な存在でした。彼らの支援によって、種実は数々の戦闘で勝利し、秋月氏の名声を高めることができました。

秋月晴種~秋上宗信/秋月種長/秋月種時/秋月種実/秋月晴種~

秋月晴種

秋月晴種(あきづき はるたね)は、戦国時代の武将で、秋月氏の15代当主・秋月文種の嫡男として1539年に生まれました。彼は、天文年間に足利義晴から偏諱を受け、晴種と名乗るようになりました。

## 生涯

- **生誕**: 天文8年(1539年)

- **死没**: 弘治3年7月12日(1557年8月6日)

- **別名**: 太郎(通称)

- **氏族**: 秋月氏

- **父母**: 秋月文種

晴種は、父と共に大友義鎮の軍に対抗しました。弘治3年に父が毛利元就と通じて大友氏から離反した際、大友軍が攻めてきました。彼は父を匿いながら戦いましたが、数的不利により敗北し、19歳で自害しました.

## 影響と後世

秋月晴種の死後、弟の秋月種実が家督を継ぎ、秋月氏はその後も存続しました。晴種の短い生涯は、彼の家族や後の武将たちに影響を与え、特に弟の種実は秋月氏を再興させることになります.

秋月晴種はどのような人物だったの

秋月晴種(あきづき はるたね)は、戦国時代の武将で、秋月氏の第15代当主です。彼は天文8年(1539年)に生まれ、父は秋月文種です。晴種は足利義晴から偏諱を受けて名乗るようになりました。

## 生涯

### 戦国の動乱

弘治3年(1557年)、晴種は父と共に毛利元就の策謀により、大友義鎮(宗麟)の攻撃を受けました。大友軍は2万の兵を率いて古処山城を包囲し、晴種と文種は籠城しましたが、敵軍に対抗することができず、最終的には父と共に自害しました。享年19歳でした.

### 歴史的意義

晴種の死は、秋月氏の運命に大きな影響を与えました。彼の後、弟の秋月種実が家を再興し、秋月氏はその後も戦国時代を生き抜くことになります。晴種は短い生涯ながらも、忠誠心と武士としての名誉を重んじた人物として記憶されています.

秋月晴種と秋月種実の関係は

秋月晴種と秋月種実は、戦国時代の武将であり、秋月氏に属する兄弟関係です。

## 秋月晴種

- **生誕**: 天文8年(1539年)

- **死没**: 弘治3年(1557年)

- **役職**: 秋月氏の15代当主・秋月文種の嫡男

- **生涯**: 晴種は父と共に大友義鎮の軍に攻められ、自害しました。享年19歳.

## 秋月種実

- **生誕**: 天文17年(1548年)

- **死没**: 1596年

- **役職**: 秋月氏の16代当主

- **生涯**: 種実は兄・晴種が自害した後、家臣に助けられ脱出し、毛利氏を頼って再起を図りました。彼は秋月氏を再興し、豊臣秀吉の九州征伐では一時的に島津方に与えましたが、最終的には降伏し、家督を嫡男に譲りました.

## まとめ

晴種は種実の兄であり、彼の死後、種実が家を再建する役割を果たしました。両者は秋月氏の歴史において重要な位置を占めています。

秋月晴種が登場する歴史小説や映画はあるの

秋月晴種が登場する歴史小説や映画は、彼の生涯や戦国時代の背景を描いた作品に見られます。以下は関連する情報です。

## 秋月晴種に関連する作品

1. **「秋月公記」**

- この作品は、秋月晴種を含む秋月氏の歴史を描いています。晴種は文種の長子として登場し、父と共に大友軍と戦い、自害する運命を辿ります。

2. **「秋月記」**

- 葉室麟による小説で、秋月家の歴史を背景にしています。具体的に晴種が登場するかは不明ですが、秋月氏に関連した内容が含まれています。

## 映画やドラマ

現在、秋月晴種を直接題材にした映画やドラマは確認できませんが、戦国時代をテーマにした多くの作品が存在し、彼の時代背景や関連人物が描かれることがあります。

## まとめ

秋月晴種が登場する具体的な映画は少ないものの、彼を含む戦国時代の武将たちの物語を描いた小説や作品が存在します。特に「秋月公記」などは彼の生涯を知るための良い資料となるでしょう。

秋月晴種が活躍した時代の背景は

秋月晴種が活躍した時代は、戦国時代の中でも特に激動の時期であり、九州地方では大友氏と島津氏、毛利氏との間での権力争いが繰り広げられていました。

## 秋月氏の背景

**起源と勢力**

秋月氏は、古代の大蔵氏を祖とし、筑前国(現在の福岡県)を拠点にしていました。彼らは大内氏の麾下に属しながらも、独自の領地を持ち、地域の国人領主として一定の勢力を保持していました。

**晴種の生涯**

秋月晴種は1539年に生まれ、父は秋月文種です。彼は大友宗麟に仕官しつつも、毛利元就との連携を図り、大友氏から離反する動きを見せました。弘治3年(1557年)、大友軍による攻撃を受け、父と共に自害しました。この事件は秋月氏にとって大きな打撃となりました。

## 戦国時代の状況

**九州での戦闘**

この時期、九州では大友氏が勢力を拡大しており、特に島津氏との対立が顕著でした。大友宗麟は多くの戦闘を通じて領土を広げていましたが、内部抗争や外部からの圧力に直面していました。秋月氏もまた、大友氏との抗争や毛利氏との連携を通じて生き残りを図りました。

**毛利元就との関係**

毛利元就は、大内氏が内紛に陥った際にその隙を突いて勢力を拡大しました。秋月晴種の死後、彼の弟である秋月種実は毛利氏と連携し、大友氏に対抗する姿勢を強めました。このような動きは、戦国時代特有の同盟と裏切りが交錯する中で展開されました。

## 結論

秋月晴種が活躍した時代は、権力争いが絶えない戦国時代であり、その中で秋月氏もまた複雑な政治的状況に翻弄されながら生き延びようとしました。彼自身の短い生涯は、この時代の混乱を象徴するものであり、その後の秋月氏の運命にも大きな影響を与えました。

秋月晴種の戦略や戦闘スタイルはどのようなものだったの

秋月晴種の戦略や戦闘スタイルについては、彼が九州の大友家に仕えていた武将であり、特にその戦術や外交的なアプローチが特徴的でした。以下にその主要な要素をまとめます。

## 戦略的アプローチ

- **外交と連携**: 秋月晴種は、他の勢力との連携を重視し、特に龍造寺隆信や筑紫広門といった同盟者との協力を強化しました。耳川の戦い後、大友家の衰退を受けて、彼は反大友の動きを活発化させました。

- **地理的優位性の活用**: 彼は自領の地理的特性を利用し、敵勢力に対して優位に立つための戦略を展開しました。特に筑前、豊前、筑後国北部での支配を強化し、36万石という大きな勢力範囲を築き上げました。

## 戦闘スタイル

- **機動的な戦闘**: 秋月晴種は、敵との接触を避けつつも、機動的に動くことを重視しました。敵艦隊が分散している隙をついて攻撃するスタイルが見られました。

- **煙幕射撃と引き撃ち**: 彼は煙幕射撃を利用しながら敵の攻撃から身を守りつつ、自軍の攻撃機会を伺う戦術を採用しました。これにより敵艦隊への接近や攻撃が可能となりました。

- **接近戦の重視**: 敵駆逐艦とのヘッドオンや接近戦も好み、これによって敵艦隊に対して圧倒的な火力を発揮することができました。

## 結果と影響

- **大友家への挑戦**: 秋月晴種は、大友宗麟に対抗するために反乱を起こし、その結果として大友家の影響力が弱まる一因となりました。彼の戦略は一時的には成功したものの、最終的には大友家との抗争が続く中で多くの困難にも直面しました。

秋月晴種は、その生涯において巧妙な外交と機動的な戦闘スタイルを駆使し、九州地方で重要な役割を果たした武将であったと言えます。