赤穴光清

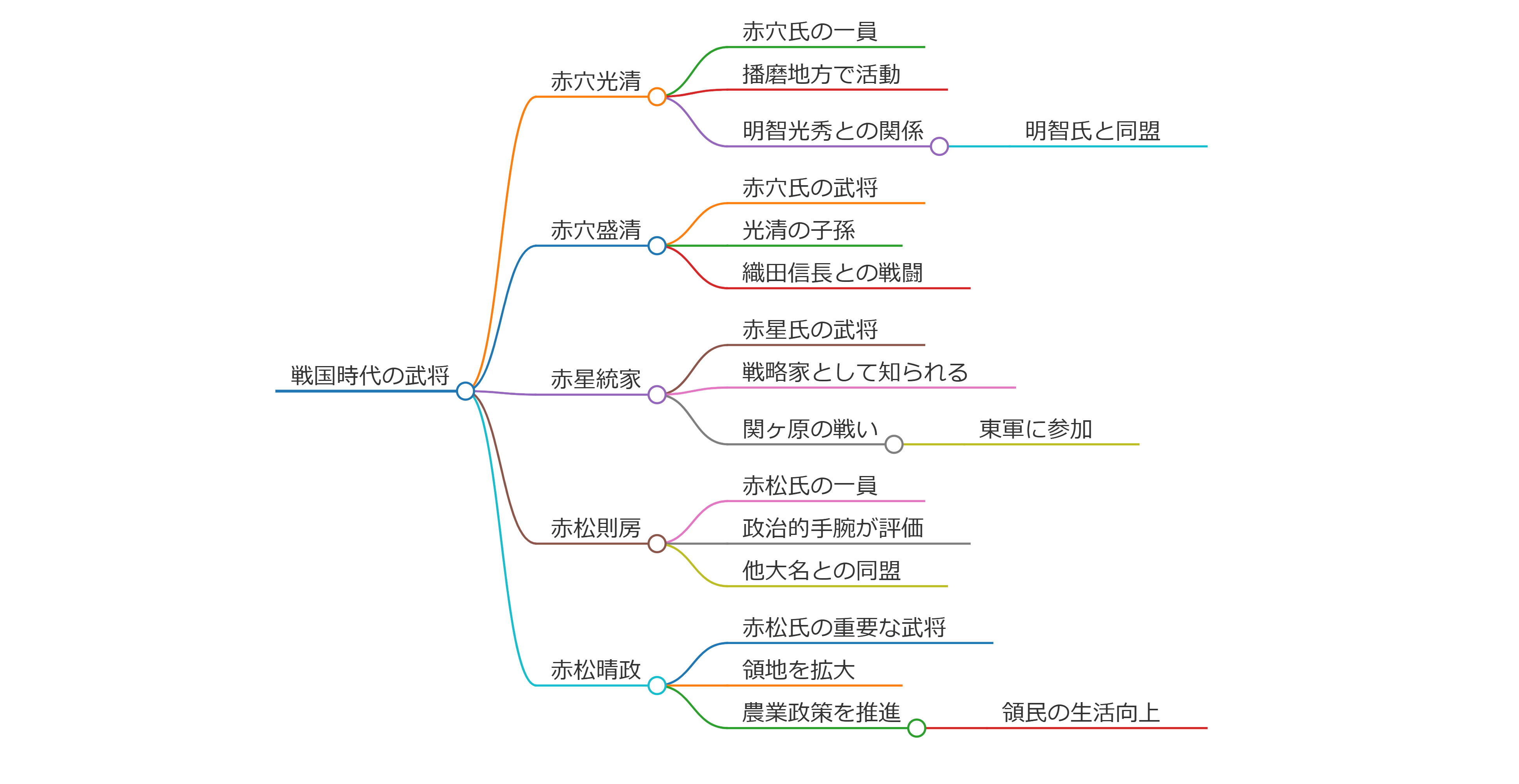

赤穴光清(あかあな みつきよ)は、戦国時代の武将で、赤穴氏の一員です。

彼は主に播磨地方で活動し、戦国時代の混乱の中でその名を知られるようになりました。

赤穴盛清

赤穴盛清(あかあな もりきよ)もまた赤穴氏の武将で、光清の子孫とされています。

彼は父と同様に地域の戦闘に参加し、赤穴氏の名声を高めるために尽力しました。

赤星統家

赤星統家(あかほし むねいえ)は、赤星氏の武将で、彼の家系は戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼は戦略家として知られ、数々の戦闘で指揮を執りました。

赤松則房

赤松則房(あかまつ のりふさ)は、赤松氏の一員で、彼の家系は長い歴史を持っています。

則房は、戦国時代において多くの戦闘に参加し、特にその政治的手腕が評価されました。

赤松晴政

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、赤松氏の重要な武将であり、彼の治世下で赤松氏は一時的に繁栄を迎えました。

晴政は、戦略的な同盟を結ぶことで、領地を拡大し、影響力を強化しました。

赤穴光清

赤穴光清(あかあな みつきよ)は、戦国時代の武将で、赤穴氏の一員です。

彼は主に播磨地方で活動し、戦国時代の混乱の中でその名を知られるようになりました。

光清は、特に明智光秀との関係が深く、彼の家系は明智氏と同盟を結ぶことが多かったとされています。

赤穴盛清

赤穴盛清(あかあな もりきよ)もまた赤穴氏の武将で、光清の子孫とされています。

彼は父と同様に地域の戦闘に参加し、赤穴氏の名声を高めるために尽力しました。

盛清は、特に織田信長の軍勢との戦闘において重要な役割を果たしました。

赤星統家

赤星統家(あかほし むねいえ)は、赤星氏の武将で、彼の家系は戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼は戦略家として知られ、数々の戦闘で指揮を執りました。

統家は、特に関ヶ原の戦いにおいて、東軍に参加し、戦局に影響を与えたとされています。

赤松則房

赤松則房(あかまつ のりふさ)は、赤松氏の一員で、彼の家系は長い歴史を持っています。

則房は、戦国時代において多くの戦闘に参加し、特にその政治的手腕が評価されました。

彼は、赤松氏の領地を守るために、他の大名との同盟を結ぶことに成功しました。

赤松晴政

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、赤松氏の重要な武将であり、彼の治世下で赤松氏は一時的に繁栄を迎えました。

晴政は、戦略的な同盟を結ぶことで、領地を拡大し、影響力を強化しました。

彼はまた、農業政策を推進し、領民の生活向上にも寄与したとされています。

赤穴光清~赤穴光清/赤穴盛清/赤星統家/赤松則房/赤松晴政~

赤穴光清

赤穴光清(あかな みつきよ)は、戦国時代の武将で、尼子氏の家臣として知られています。明応2年(1493年)に生まれ、天文11年7月27日(1542年9月6日)に没しました。

赤穴光清は出雲国飯石郡赤穴荘の赤穴城(瀬戸山城)を本拠地とし、尼子十旗の一つを担う重要な家臣でした。彼の父は赤穴久清で、子に詮清、定清、盛清、幸清がいました。

光清は尼子経久に仕え、備中守の官位を受けていました。彼の活躍として、大内義隆の出雲侵攻軍に抵抗し、毛利家臣の熊谷直続を討ち取ったことが挙げられます。

天文11年(1542年)、大内義隆による第一次月山富田城の戦いにおいて、光清は瀬戸山城を守って戦いましたが、この戦いで戦死しました。彼の死後、息子の盛清が家督を相続し、後に毛利氏に帰属することになります。

赤穴光清は、戦国時代の出雲地方において、尼子氏の重要な家臣として活躍した武将であり、その忠誠と戦いぶりは当時の歴史に刻まれています。

赤穴光清の生涯についてもっと知りたい

赤穴光清は、戦国時代の出雲国の武将で、尼子氏の家臣として活躍しました。

明応2年(1493年)に生まれ、永正12年(1515年)に父・赤穴久清の隠居に伴い家督を継ぎました。同年、尼子経久に仕え、領地を安堵されています。

光清の最も有名な活躍は、天文11年(1542年)の大内義隆による出雲遠征での戦いです。この戦いで、光清は以下のような戦略と勇敢さを示しました:

1. 月山富田城から1000騎の援軍を瀬戸山城に迎え入れました。

2. 赤名川をせき止めて赤名盆地を湖水とし、防備を強化しました。

3. 大内軍が瀬戸山城を攻撃した際、毛利元就配下の熊谷直続を討ち取りました。

4. 大内の大軍を撃退するなど、目覚ましい活躍を見せました。

しかし、この戦いの最中、光清は大内方の陶隆房配下の弓に喉を射抜かれ、天文11年7月27日(1542年9月6日)に討死しました。光清の死後、瀬戸山城は降伏しました。

光清の死後、赤穴家は分裂しました。長男の詮清と次男の定清は大内氏に従いましたが、隠居していた父の久清が三男の盛清とともに尼子氏に帰参しました。その後、詮清は筑前で討死し、定清は立場の板挟みに悩んで自害しました。

光清の奮戦に感銘を受けた尼子晴久は、三男の盛清(後に久清と改名)を重用しましたが、最終的に盛清は弱体化した尼子氏を見限り、毛利元就に降伏しました。

赤穴光清の生涯は、戦国時代の武将として忠誠と勇気を示す一方で、その死後の家族の運命は当時の複雑な政治情勢を反映しています。

赤穴光清が尼子氏に仕えた理由は

赤穴光清が尼子氏に仕えた理由には、以下のような要因が考えられます:

1. 地理的要因:赤穴氏は出雲国に本拠を置いており、尼子氏の勢力圏内にあったこと。

2. 政治的利益:永正12年(1515年)に赤穴光清が家督を継いだ際、尼子経久に仕えることで領地を安堵されたこと。

3. 尼子氏の勢力拡大:尼子氏が中国地方で有力な戦国大名として台頭しており、その影響力が拡大していたこと。

4. 家臣としての重用:赤穴氏は尼子氏に仕えることで重用され、尼子十旗の一つとして重要な地位を得たこと。

5. 歴史的経緯:赤穴氏は以前から尼子氏と関係があり、光清の祖父である赤穴幸清の時代から尼子氏に従っていたこと。

これらの要因により、赤穴光清は尼子氏に仕え、忠実な家臣として活躍したと考えられます。特に、尼子氏の下で領地を安堵され、重要な地位を得たことが、光清が尼子氏に仕えた主な理由だったと推測されます。

赤穴光清の戦略や戦術について教えて

赤穴光清は戦国時代の尼子氏の家臣として知られる武将で、優れた戦略と戦術を駆使しました。

## 防御戦略

赤穴光清の主な防御戦略は以下の通りです:

1. 地形の利用:赤名川をせき止めて赤名盆地を湖水とし、自然の障壁を作り出して防備を強化しました。

2. 長期持久戦:赤穴城の攻防では、約2か月もの間大内軍の攻撃を持ちこたえました。

## 戦術的特徴

赤穴光清の戦術には以下の特徴がありました:

1. 地の利を活かした戦い:地形を巧みに利用し、攻撃してくる敵を効果的に撃退しました。

2. 勇猛な戦闘スタイル:熊谷直続を討ち取るなど、個人の武勇でも優れた成果を上げました。

3. 急襲戦術:「信長の野望新生」というゲームでは、赤穴光清の戦法として「急襲」が設定されており、敵部隊の兵力を減少させる能力があります。

4. 防御重視:同ゲームでは、赤穴光清に「鉄壁」という特性が与えられており、所属城の耐久ダメージを減少させる能力を持っています。

赤穴光清の戦略と戦術は、数的優位を持つ大内軍に対して効果的に機能し、敵の進軍を大きく遅らせることに成功しました。しかし、最終的には戦闘指揮中に敵の矢に喉を射抜かれ討死しました。光清の死後、赤穴勢は急速に勢いを失い、城は開城することとなりました。

赤穴光清が登場するゲームやアニメは

赤穴光清が登場するゲームは以下の通りです:

1. 『信長の野望・新生』:戦国時代を舞台とした歴史シミュレーションゲームで、赤穴光清が登場します。

2. 『鬼武者Soul』:戦国時代を舞台としたシミュレーションRPGで、赤穴光清が登場する武将の一人として確認されています。

アニメに関しては、提供された情報からは赤穴光清が直接登場するアニメについての具体的な言及は見つかりませんでした。ただし、NHK大河ドラマ『毛利元就』では赤穴光清の活躍した時代が描かれており、登場している可能性があります。

赤穴光清は戦国時代の武将で、尼子氏の家臣として知られています。彼は1493年に生まれ、1542年に戦死しました。ゲームでは、その歴史的背景を反映して戦国時代を舞台とするシミュレーションゲームに登場することが多いようです。

赤穴光清の家臣や同時代の武将について知りたい

赤穴光清は戦国時代の出雲国の武将で、尼子氏の家臣として活躍しました。彼の周辺の人物や同時代の武将について以下にまとめます。

## 家族関係

- 父: 赤穴久清(郡連)

- 祖父: 赤穴幸清

- 兄弟: 定清、清行、時清

- 子: 詮清、定清、盛清、幸清

## 主従関係

- 主君: 尼子経久

- 同族: 佐波隆秀

## 同時代の武将

- 尼子経久: 出雲の戦国大名で、赤穴光清の主君

- 大内義隆: 周防の戦国大名で、出雲遠征を行った

- 毛利元就: 安芸の戦国大名で、大内軍の一員として赤穴光清と戦った

- 熊谷直続: 毛利元就配下の武将で、赤穴光清に討ち取られた

- 陶隆房: 大内方の武将で、その配下の弓により赤穴光清は討ち死にした

## 赤穴光清の活躍

天文11年(1542年)の大内義隆による出雲遠征の際、赤穴光清は瀬戸山城で奮戦しました。月山富田城からの援軍1000騎を迎え入れ、防備を強化して大内軍の大軍を撃退するなど目覚ましい活躍を見せました。しかし、最終的に戦闘指揮中に大内方の陶隆房配下の弓に喉を射抜かれ討死しました。

光清の死後、赤穴一族は分裂し、長男の詮清と次男の定清は大内氏に従いましたが、後に尼子氏の勢力が回復すると、隠居の久清が三男の盛清と共に尼子氏に帰参しました。

赤穴盛清~赤穴光清/赤穴盛清/赤星統家/赤松則房/赤松晴政~

赤穴盛清

赤穴盛清(あかな もりきよ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将です。出雲国飯石郡赤穴荘の赤穴城(瀬戸山城)を本拠地とした国人で、享禄2年(1529年)に生まれました。

## 生涯と主な出来事

赤穴盛清は赤穴光清の3男として生まれ、父の死後に家督を相続しました。彼の生涯は以下のような重要な出来事によって特徴づけられます:

1. 父光清の戦死:天文11年(1542年)、第一次月山富田城の戦いで父が戦死

2. 家督相続:長兄と次兄の死後、祖父の後見を受けて家督を継ぐ

3. 尼子氏への忠誠:当初は尼子晴久に仕える

4. 毛利氏への降伏:永禄5年(1562年)、第二次月山富田城の戦いで毛利元就に降伏

5. 晩年:弟の幸清に家督を譲り、久清の名を名乗って隠居

盛清は文禄4年(1595年)に67歳で死去しました。

## 逸話と人物像

赤穴盛清の人物像を表す興味深い逸話が伝わっています:

- 毛利氏への降伏後も、盛清の老臣である森田左衛門は反対し続け、各地で一揆を起こしました。

- 元就の叱責に対し、盛清は「自分は主家を裏切って毛利家に従いました。ですが彼らは真の忠臣です」と答え、元就を感心させたと言われています。

これらの逸話は、盛清が複雑な状況下で家名を存続させることを優先しつつも、忠義の価値を理解していた武将であったことを示唆しています。

赤穴盛清が尼子氏に仕えた理由は

赤穴盛清が尼子氏に仕えた理由は、主に以下の要因によるものです:

1. 家族の伝統:赤穴氏は代々尼子氏の家臣であり、盛清の父である赤穴光清も尼子経久に仕えていました。

2. 忠誠心の継承:天文11年(1542年)の第一次月山富田城の戦いで、盛清の父光清が尼子氏のために戦死しました。この父の忠誠を引き継ぐ形で、盛清も尼子氏に仕えることになりました。

3. 恩義:尼子晴久は、亡き光清らの忠義に応えるため、盛清に加増して報いています。この恩義も盛清が尼子氏に仕える理由となりました。

4. 政治的立場:当時、尼子氏は中国地方で強大な勢力を持つ大名でした。天文21年(1552年)には、将軍から山陰山陽8ヶ国の守護に任じられるなど、その勢力は絶大でした。このような有力大名に仕えることは、赤穴氏にとって政治的に有利な選択でした。

5. 地域の支配構造:尼子氏は、有力家臣を通じて領国を支配する体制を確立していました。赤穴氏はこの支配構造の中で重要な位置を占めており、尼子氏の家臣として自らの地位を維持・向上させる機会がありました。

これらの要因が複合的に作用し、赤穴盛清は尼子氏に仕えることを選択したのです。

赤穴盛清が毛利氏に降伏した背景は

赤穴盛清が毛利氏に降伏した背景には、以下のような要因がありました:

1. 尼子氏の衰退:永禄3年(1561年)に尼子晴久が47歳で急死し、嫡男の尼子義久が家督を継ぎましたが、家臣団の不和や不満が噴出していました。

2. 毛利氏の勢力拡大:毛利氏は石見銀山を手中に収め、出雲侵攻を開始しました。

3. 尼子氏家臣団の離反:出雲西部・南部の国人衆の多くが毛利側へと離反し、尼子氏の支配基盤が揺らいでいました。

4. 国人衆の毛利氏への帰順:本庄常光をはじめ三沢・三刀屋氏など石見・出雲国人も続々と毛利氏に与するようになりました。

5. 領地・領民の保護:赤穴氏は領地と領民のために交戦の利がないと判断し、開城を決断しました。

6. 毛利氏からの降伏勧告:毛利氏は石見・備後・出雲国境最前線である尼子十旗第四支城の赤穴氏にも降伏を迫りました。

これらの要因により、赤穴盛清は尼子氏から毛利氏へと主君を変え、降伏を選択したのです。この決断は、当時の政治的・軍事的情勢を考慮した上での現実的な選択だったと言えます。

赤穴盛清の戦略や戦闘スタイルは

赤穴盛清の戦略と戦闘スタイルには以下の特徴があります:

1. 攻城戦に優れていました。赤穴盛清は「攻城」の特技を持ち、城攻めにおいて高い能力を発揮しました。

2. 突貫的な戦法を得意としていました。「突貫の構え」という計略を使用し、武力と城攻撃力を上げる代わりに、強制的に敵城方向へ前進するという特徴的な戦法を持っていました。

3. 先陣を好んで務めました。開戦時の台詞「先陣を務めさせていただき、光栄でありますっ!」からも、前線で積極的に戦う姿勢が伺えます。

4. 槍足軽として戦いました。赤穴盛清は槍足軽の兵種で、武力3、統率2の能力を持っていました。

5. 柔軟な同盟関係の変更も戦略の一部でした。当初は尼子氏に仕えていましたが、後に毛利氏に降伏し、毛利家に忠誠を誓いました。

6. 撹乱戦法を用いました。敵部隊の体力を低下させる「撹乱」という戦法を使用していました。

赤穴盛清の戦略は、攻城戦での活躍と突貫的な戦法を中心に、状況に応じた柔軟な判断力を組み合わせたものだったと考えられます。

赤穴盛清が登場するゲームや歴史ドラマは

赤穴盛清は以下のゲームに登場しています:

1. 戦国大戦:このカードゲームで、赤穴盛清は槍足軽の武将カードとして登場します。彼のカードには「出雲の小領主」という説明があり、尼子氏から毛利氏への転向が描かれています。

2. 信長の野望シリーズ:戦国時代を舞台にした歴史シミュレーションゲームで、赤穴盛清が登場する可能性が高いですが、具体的な情報は検索結果には含まれていません。

また、YouTubeの歴史コンテンツシリーズ「マイナー武将列伝」で赤穴盛清が取り上げられています。このビデオでは、彼の生涯や尼子氏から毛利氏への転向など、歴史的な背景が詳しく紹介されています。

しかし、赤穴盛清が主要な登場人物として出演する歴史ドラマについての情報は、提供された検索結果には含まれていませんでした。

赤穴盛清の祖父・久清についてもっと知りたい

赤穴久清は、室町時代後期から戦国時代にかけての武将で、出雲国赤穴城(瀬戸山城)の城主でした。以下に久清に関する主な情報をまとめます:

## 生涯と経歴

- 生年:文明3年(1471年)に生まれる

- 没年:天文22年1月26日(1553年2月18日)に82歳で死去

久清は当初、京極氏に仕えていましたが、尼子経久が出雲を征服して戦国大名となると、尼子氏の家臣となりました。

## 家族関係

- 父:赤穴幸清

- 子:光清、定清、清行、時清

- 孫:盛清(光清の三男)

## 重要な出来事

1. 永正12年(1515年)に長男の光清に家督を譲って隠居しました。

2. 天文11年(1542年)、孫の盛清が家督を相続する際に後見人となりました。

3. 大内・毛利氏の侵攻から瀬戸山城を守り、尼子氏に忠誠を尽くしました。

## その他の情報

- 別名:善太郎、安連、郡連、加賀法師などと呼ばれていました。

- 官位:左京亮、駿河守(受領名)の位を持っていました。

赤穴久清は、孫の盛清が家督を継ぐ際に重要な役割を果たし、赤穴氏の存続に貢献した人物でした。また、尼子氏への忠誠心が強く、大内氏や毛利氏の侵攻に対しても城を守り抜いた武将として知られています。

赤星統家~赤穴光清/赤穴盛清/赤星統家/赤松則房/赤松晴政~

赤星統家

赤星統家(あかほし むねいえ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将です。享禄3年(1530年)に生まれ、元和5年(1619年)に死去しました。

赤星統家は赤星氏の一員で、父は赤星親家でした。赤星氏は菊池氏の一族であり、肥後国の有力な国人領主でした。

## 主な経歴

- 父親の死後、隈府城主となりました。

- 天正7年(1579年)、龍造寺隆信の配下となり、息子を人質として差し出しました。

- 天正11年(1583年)、龍造寺氏によって人質の息子が殺害されたことで、統家は大いに恨みを抱きました。

- その後、島津氏の配下に入り、天正12年(1584年)の沖田畷の戦いでは先鋒を務めました。

- 豊臣秀吉の九州平定後、所領を没収され、最終的に阿波国で死去しました。

## 家族関係

- 子供:新六郎、親武、蒲池鎮漣の正室となった娘

- 孫:蒲池徳子(朽網鑑房の妻)

赤星統家は、戦国時代の混乱の中で、様々な勢力との関係に翻弄された武将の一人でした。龍造寺氏との確執や島津氏への接近など、その生涯は当時の複雑な政治情勢を反映しています。

赤星統家はどのようにして島津氏に接近したの

赤星統家が島津氏に接近した経緯は以下の通りです:

1. 天正11年(1583年)、龍造寺隆信が赤星統家の人質として預かっていた14歳の息子・新六郎と8歳の娘を処刑しました。

2. この残虐な行為に対して、統家は大いに恨みを抱きました。

3. 恨みから、統家は反龍造寺の立場を明確にし、島津氏の傘下に入ることを決意しました。

4. 天正12年(1584年)の沖田畷の戦いでは、統家は島津氏の先鋒として50人の兵を率いて参戦し、龍造寺氏と戦いました。

5. 統家は島津氏の客将的な立場となり、以後も島津氏と行動を共にしました。

この一連の出来事により、赤星統家は龍造寺氏から島津氏へと忠誠を移し、強い結びつきを形成したのです。

赤星統家が龍造寺氏に降服した理由は

赤星統家が龍造寺氏に降服した主な理由は、龍造寺隆信の勢力拡大と軍事的圧力によるものです。

1. 龍造寺隆信の勢力拡大:龍造寺隆信は1570年代後半までに肥前国のほぼ全域を支配下に置き、さらに周辺地域への侵攻を進めていました。

2. 軍事的圧力:天正6年(1578年)頃、龍造寺隆信は大友氏の勢力衰退を見て離反し、独自の勢力拡大を図りました。この過程で、肥後国(現在の熊本県)にも侵攻を開始したと考えられます。

3. 政治的判断:当時の戦国時代において、小規模な勢力は生き残りのために大きな勢力の傘下に入ることを選択せざるを得ない状況がありました。

赤星統家は、この龍造寺氏の圧倒的な軍事力と勢力拡大の前に、降服という選択をしたと推測されます。しかし、この降服は後に悲劇的な結末を迎えることになります。統家が龍造寺氏からの参陣要請に応じなかったことで、人質として差し出していた14歳の息子と8歳の娘が処刑されるという事態に発展しました。

この出来事が原因となり、赤星統家は後に島津氏に接近し、沖田畷の戦いでは島津氏の先鋒として龍造寺氏と戦うことになります。

赤星統家が参加した沖田畷の戦いについて詳しく知りたい

沖田畷の戦いは、天正12年3月24日(1584年5月4日)に肥前島原半島で発生した重要な戦闘で、龍造寺隆信と有馬晴信・島津家久の連合軍の間で行われました。この戦いにおいて、赤星統家は島津軍の先鋒として参加しました。

## 赤星統家の背景

赤星統家は、元々龍造寺隆信に仕えていましたが、隆信による彼の娘たちの処刑を恨み、反龍造寺の立場を取ることになります。彼は島津氏の幕下に入り、戦いに臨むこととなりました。

## 沖田畷の戦いの経過

1. **戦場の設定**: 有馬晴信と島津家久は、龍造寺軍との野戦を選び、沖田畷を戦場に定めました。連合軍は防御に適した地形を利用し、柵や伏兵を配置して準備を整えました。

2. **龍造寺軍の進軍**: 龍造寺軍は約25,000人で進軍し、沖田畷を突破しようとしましたが、連合軍は巧妙な計略で迎え撃ちました。特に、島津側は敵を誘い込む戦術を用いました。

3. **戦闘開始**: 戦闘は午前8時頃に始まり、連合軍は龍造寺軍を混乱させるために退却を装いながら反撃しました。これにより龍造寺軍は分断され、大きな混乱が生じました。

4. **隆信の討死**: 戦闘中、龍造寺隆信は敵に見つかり、討たれてしまいます。この結果、連合軍が勝利を収めることとなりました。

## 結果と影響

沖田畷の戦いは、有馬・島津連合軍の大勝となり、龍造寺隆信が討たれる結果となりました。この勝利によって赤星統家は無念を晴らすことができましたが、その後も島津氏と行動したために豊臣秀吉による九州平定後に所領を没収され、最終的には阿波国で亡くなることになります。

赤星統家の戦歴についてもっと知りたい

赤星統家(あかほし むねいえ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、赤星氏の一族に属します。彼の戦歴は以下のような重要な出来事で構成されています。

## 略歴

- **生誕と出自**: 赤星統家は1530年に赤星親家の子として生まれました。父の死後、隈府城主となります。

## 主な戦歴

- **龍造寺隆信への従属**: 1579年、龍造寺隆信の命令で鍋島直茂が彼を味方に引き入れるために使者を送り、統家は男子の新六郎を人質として龍造寺氏に従属しました。

- **反龍造寺の動き**: 1583年、蒲池鎮漣が龍造寺に謀殺された後、統家は恨みを抱き、反旗を翻します。彼は島津氏に仕官し、1584年の沖田畷の戦いでは先鋒を務めました。

- **所領の没収**: 島津氏と共に行動した結果、豊臣秀吉による九州平定後に所領を没収され、その後阿波国で亡くなりました。

## 家族

赤星統家には新六郎という息子があり、また彼の娘は蒲池鎮漣の正室となりました。加藤清正に仕えた赤星親武も彼の子とされています。

赤星統家はその生涯を通じて数多くの戦闘と政治的な動きに関与し、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

赤星統家が菊池城を失った経緯は

赤星統家が菊池城を失った経緯は、主に戦国時代の権力闘争とその後の戦闘に起因しています。

## 背景

赤星氏は菊池氏の一族であり、肥後国の有力な国人領主でした。赤星統家の父、赤星親家は、菊池氏の重臣として知られ、隈部氏との間に対立を抱えていました。

## 合勢川の戦い(1559年)

1559年に発生した合勢川の戦いでは、赤星親家が隈部親永に大敗を喫しました。この戦闘は、赤星家と隈部家が木野親政の遺領を巡って争ったもので、結果として赤星方は800騎を失い、300騎で隈府城に敗走しました。この敗北により、赤星家は菊池城を失うこととなります。

## 統家のその後

戦後、赤星統家は叔父である合志親賢の合志城に身を寄せました。その後、彼は龍造寺氏に降伏し、命じられた参陣要請には応じなかったため、龍造寺から疑念を持たれました。最終的には、彼の子供たちが処刑されるという悲劇が起こりました。この恨みから島津氏に接近し、沖田畷の戦いでは島津氏の先鋒として龍造寺氏と戦いましたが、その後も菊池城を取り戻すことはできませんでした。

このように、赤星統家が菊池城を失った経緯は、戦闘による敗北とその後の政治的な動きによるものです。

赤松則房~赤穴光清/赤穴盛清/赤星統家/赤松則房/赤松晴政~

赤松則房

赤松則房(あかまつ のりふさ)は、安土桃山時代の武将であり、赤松氏の13代当主です。彼は永禄2年(1559年)に生まれ、慶長3年7月17日(1598年8月18日)に亡くなりました。

## **略歴**

赤松氏は戦国時代に衰退しましたが、則房は旧守護としての権威を利用し、播磨国において一定の影響力を保持していました。彼は織田信長の命を受けた羽柴秀吉の軍に降伏し、秀吉の家臣となりました。天正11年(1583年)には賤ヶ岳の戦いに参加し、その後も小牧・長久手の戦いや四国攻め、朝鮮出兵に従軍しました。

秀吉からは播磨置塩と阿波国住吉にそれぞれ1万石を与えられましたが、後に置塩領は没収され、阿波1万石のみが残りました。天正16年(1588年)には賀島政慶を養子として迎えました。彼は子どもたちにも影響を与え、則英や広範などが後に名を成しました。

## **逸話と評価**

則房は豊臣秀吉から「置塩殿」と呼ばれており、その名門としての地位は他の降伏した大名たちよりも一目置かれていました。しかし、彼に関する資料は少なく、そのため様々な憶測や小説での描写が存在します。阿波の福成寺には彼の供養塔とされる大五輪が存在しています。

## **系譜**

- **父**: 赤松義祐

- **子**: 赤松広範、則英、賀島政慶

赤松則房はその生涯を通じて、戦国時代の激動の中で家族や氏族の名誉を守り続けました。

赤松則房が豊臣秀吉に降伏した理由は

赤松則房が豊臣秀吉に降伏した理由は、彼の軍事的状況と政治的判断に基づいています。

## 降伏の背景

1. **軍事的圧力**: 秀吉は播磨国に侵攻し、赤松氏の勢力を圧倒しました。彼は播磨の在地勢力から人質を取り、赤松則房を含む多くの武将を従わせることで、地域の支配を確立しました。

2. **生存戦略**: 赤松氏は戦国時代において衰退しており、秀吉に抵抗することは困難でした。降伏することで、則房は自身と家族の命を守る選択をしました。この決断は、彼にとって生き残りと権力維持のための合理的な判断でした。

3. **政治的利益**: 降伏後、則房は秀吉の家臣として一定の地位を保持し、播磨での影響力を維持しました。これにより、彼は新たな主君として秀吉に仕えることで得られる利益も考慮していたと推測されます。

このように、赤松則房の降伏は、軍事的圧力、生存戦略、政治的利益という複合的な要因によるものでした。

赤松則房が賤ヶ岳の戦いに参加した理由は

赤松則房が賤ヶ岳の戦いに参加した理由は、主に豊臣秀吉の家臣としての立場と、旧守護としての権威を利用するためでした。彼は、戦国時代に衰退した赤松氏の13代当主であり、播磨国で一定の影響力を保持していました。則房は、秀吉が中国方面軍を率いて侵攻してきた際に降伏し、秀吉の家臣となりました。

賤ヶ岳の戦い(1583年)では、則房は豊臣秀吉の軍勢に加わり、柴田勝家率いる敵軍と対峙しました。この戦いは秀吉が天下人となるための重要な戦闘であり、則房もその一翼を担う形で参陣しました。戦闘中、柴田勝家側が一時優勢だったものの、前田利家の突然の戦線離脱などが影響し、結果的に秀吉軍が勝利を収めました。

このように、赤松則房は豊臣秀吉の指導下での権力拡大に寄与するため、賤ヶ岳の戦いに参加したと言えます。彼はその後も小牧・長久手の戦いや四国攻め、朝鮮出兵などにも参陣し、秀吉から土地と石高を与えられるなどしました.

赤松則房の子孫はどのような立場にあったか

赤松則房の子孫は、彼の死後、さまざまな立場で活動を続けました。以下にその主な立場を示します。

## 子孫の立場

- **高野山赤松院の住職**: 赤松則房の子孫は、高野山にある赤松院で住職として活動していました。この寺院は、赤松家の菩提を守る重要な役割を果たしており、代々の当主が関与してきました。

- **筑前国福岡藩黒田氏の家臣**: さらに、赤松氏の子孫は筑前国福岡藩に仕官し、黒田氏の家臣としても名を馳せました。黒田家は赤松一族と関係が深く、特に黒田宗信が赤松則村の家臣であったことから、両者の関係は密接です。

## 歴史的背景

赤松氏は元々播磨国において有力な武士団でしたが、戦国時代には衰退しました。則房は豊臣秀吉に仕えたことで一時的に地位を回復しましたが、その後の家族や子孫は様々な困難に直面しました。特に彼の子・則英が亡くなった後、家系は新たな道を模索する必要がありました。

このように、赤松則房の子孫は宗教的な役割や大名家への仕官を通じて、その存在感を保ち続けましたが、歴史的には複雑で多様な経歴を持つことが明らかです。

赤松則房が置塩殿と呼ばれた理由は

赤松則房が「置塩殿」と呼ばれた理由は、彼の領地である置塩城に由来しています。天正13年(1585年)、豊臣秀吉から阿波国板野郡に1万石を与えられた際、則房はその旧領である置塩城から「置塩殿」と称されました。彼の所領も「置塩領」と呼ばれ、名門としての地位が強調される結果となりました。

赤松則房の領地である阿波住吉での活動について詳しく知りたい

赤松則房(あかまつ のりふさ)は、安土桃山時代の武将で、赤松氏の13代当主です。彼の領地である阿波住吉における活動は、史料が乏しく詳細は明らかではありませんが、いくつかの重要なポイントがあります。

## 領地と背景

赤松則房は、1559年に生まれ、1598年に亡くなりました。彼は旧守護としての権威を利用し、播磨国で一定の影響力を保持していました。織田信長の命を受けた羽柴秀吉に降伏し、その後秀吉の家臣となりました。天正11年(1583年)には賤ヶ岳の戦いに参加し、その後も小牧・長久手の戦いや四国攻め、朝鮮出兵に参陣しました。

## 領地の授与

秀吉からは播磨置塩城と阿波国住吉にそれぞれ1万石を与えられましたが、置塩領は没収され、最終的には阿波国での1万石のみを保持することになりました。阿波住吉は現在の徳島県板野郡に位置し、地域内には彼の供養塔とされる大五輪が存在する福成寺があります。

## 阿波住吉での活動

阿波住吉での具体的な活動については記録が少なく、詳細な情報は乏しいですが、彼がこの地域でどのように統治していたかについては様々な憶測があります。また、彼の子である則英と同一人物とする説も存在しています。地域では戦乱による荒廃が見られたため、彼がどのように地域再建に寄与したかについても不明です。

## 歴史的意義

赤松則房は古くから名門として知られ、秀吉から「置塩殿」と呼ばれるなど他の大名よりも一目置かれていました。しかし、その派手な参陣記録とは裏腹に資料が少なく、多くの謎や憶測を呼んでいます。特に阿波住吉での活動については今なお研究が進められている分野です。

このように、赤松則房の阿波住吉での活動は多くが不明でありながらも、彼が持っていた権威や影響力についてはいくつかの重要な点が確認されています。

赤松晴政~赤穴光清/赤穴盛清/赤星統家/赤松則房/赤松晴政~

赤松晴政

赤松晴政(あかまつ はるまさ、1513年?-1565年)は、日本の戦国時代の武将であり、赤松氏の第11代当主です。彼は父・赤松義村の死後、わずか8歳で家督を継ぎました。彼の幼名は才松丸(さいまつまる)で、通称は次郎です。初名は政村(まさむら)であり、後に将軍足利義晴から「晴」の字を賜り、晴政と改名しました.

## 生涯と業績

### 初期の人生

晴政は播磨・備前・美作の守護として知られ、父が暗殺された後、浦上村宗により傀儡として扱われながらも復権を目指しました。1531年には、父の敵である浦上村宗を討ち取り、一時的に権力を回復しましたが、その後も村宗の子孫や他の敵との対立が続きました.

### 領国の混乱

1540年代には尼子氏からの侵攻や内部の権力闘争により、彼の領国は混乱し、一時的に別所氏を頼って逃亡することになります。最終的には、1552年に尼子晴久が備前・美作守護職に任ぜられたことで守護としての権限を失い、さらに1558年には嫡子である赤松義祐によるクーデターで再び追放されました.

### 死去

1565年1月16日に死去した際、彼は龍野城にて亡くなりました。彼の死後、赤松氏は分裂し、権威が失墜していきました。墓所は姫路市の松安寺跡に存在します.

## 家族

晴政には数人の子供があり、その中には赤松義祐や赤松則家が含まれています。また、彼は赤松政秀の妻を持ちました.

## まとめ

赤松晴政は戦国時代における激動の中で生き抜いた武将であり、その生涯は多くの戦闘や権力闘争に彩られています。彼は一時的な勝利を収めながらも、最終的には家族内の争いによって悲劇的な結末を迎えました。

l

赤松晴政の生涯についてもっと知りたい

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、戦国時代の日本における武将であり、大名として知られています。彼は赤松氏の第11代当主であり、播磨国の守護を務めました。

## 生い立ち

- **生誕**: 赤松晴政は明応4年(1495年)または永正10年(1513年)に生まれました。幼名は才松丸(さいまつまる)で、初名は政村(まさむら)でした。

- **家督相続**: 彼の父、赤松義村が浦上村宗に敗れたため、8歳で家督を継ぎました。

## 政治的背景と権力闘争

- **父の暗殺**: 9歳の時に父が暗殺され、晴政も拘束されることになります。彼は復権の機会を待ちながら、浦上村宗の傀儡としての日々を過ごしました。

- **権力回復**: 1531年に浦上村宗を討ち取り、実権を取り戻しました。これにより、摂津天王寺の戦いで宿敵を打ち破ります。

## 晩年と衰退

- **尼子氏との対立**: 晴政は1540年代に尼子晴久が播磨に侵攻した際、一時的に摂津国に逃亡しますが、その後帰国しました。

- **嫡男との対立**: 1558年には嫡男・赤松義祐によるクーデターで追放され、龍野城に逃れることになります。彼は娘婿の赤松政秀の庇護を受けながら失意の日々を送ります。

## 死去と影響

- **死去**: 赤松晴政は1565年1月16日に死去しました。彼の墓所は兵庫県姫路市の松安寺跡にあります。

- **影響**: 晴政の死後、赤松家は分裂し、彼が築いた権力基盤は崩壊していきました。赤松氏はその後も地域での影響力を維持しようとしましたが、最終的には衰退していきます。

赤松晴政は戦国時代の混乱の中で苦悩し続けた悲運の武将であり、その生涯は権力争いと家族間の対立によって彩られています。

赤松晴政が戦国時代でどのような役割を果たしたのか

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、日本の戦国時代における重要な武将であり、大名としての役割を果たしました。彼は赤松氏の第11代当主であり、播磨・備前・美作の守護を務めました。

## **背景と家督相続**

- **家族と初名**: 晴政は赤松義村の子で、幼名は才松丸、初名は政村または政祐とされていますが、後に「晴政」と改名しました。

- **内紛の始まり**: 晴政が家督を継いだ頃、赤松家は浦上村宗との内紛に悩まされていました。義村の死後、晴政は村宗の傀儡として利用され、権力を失っていきます。

## **戦闘と権力回復**

- **大物崩れ**: 享禄4年(1531年)、晴政は村宗を討ち取り、一時的に権力を回復しました。この戦闘は赤松家の実権を取り戻す重要な出来事でした。

- **尼子氏との対立**: 晴政は1537年から1539年にかけて出雲国の尼子詮久(後の尼子晴久)との戦闘にも関与し、領国が混乱する中で苦境に立たされました。

## **権力の衰退と晩年**

- **守護職喪失**: 1552年には尼子晴久が備前・美作守護職に任ぜられ、晴政はその権限を失いました。さらに、赤松家内部でも内紛が発生し、晴政は嫡子義祐に家督を譲ることとなります。

- **最終的な凋落**: 晴政はその後も播磨北部や美作で勢力を維持しようとしましたが、最終的には赤松家の権威は失墜し、1565年に死去しました。

赤松晴政は戦国時代において複雑な政治情勢の中で戦闘や内紛を経ながらも、一時的には権力を取り戻したものの、その後の衰退が続いた大名です。

赤松晴政と浦上村宗の関係について詳しく知りたい

赤松晴政と浦上村宗の関係は、戦国時代の日本における権力闘争を象徴する重要なものです。以下にその詳細を示します。

## 赤松晴政の背景

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、赤松義村の子として生まれ、父が浦上村宗に敗れて強制隠居させられたため、8歳で家督を継ぎました。彼は当初「政村」と名乗り、後に将軍・足利義晴から「晴」の字を賜り、赤松晴政と改名しました.

## 浦上村宗との対立

浦上村宗(うらがみ むらむね)は、赤松氏の重臣であり、赤松義村から偏諱を受けて名乗った武将です。彼は赤松義村の権力を警戒し、次第に実権を握るようになりました。村宗は義村を幽閉し、最終的には自らの権力を強化するために義村を暗殺しました.

### 権力闘争と戦闘

赤松晴政は、父の死後も復権を目指していました。1531年には細川晴元と連携し、摂津天王寺の戦いで浦上村宗を討ち取ることに成功し、一時的に播磨の実権を取り戻しました。しかし、その後も浦上家との対立は続き、特に浦上政宗や浦上宗景との抗争が激化しました.

## 最期と影響

浦上村宗は1531年に細川高国との抗争に敗れ戦死しましたが、その後も赤松氏と浦上氏の対立は続きました。赤松晴政は一時的な復権を果たすものの、最終的には尼子晴久の侵攻や他勢力との連携によって追放されることとなります.

このように、赤松晴政と浦上村宗の関係は、戦国時代における主従関係や権力闘争の複雑さを示すものであり、日本史において重要な位置を占めています。

赤松晴政が登場するゲームやアニメはあるのか

赤松晴政は、いくつかのゲームに登場していますが、アニメ作品に関しては具体的な情報は見つかりませんでした。以下は、彼が登場する主なゲームについての詳細です。

## ゲーム

1. **信長の野望シリーズ**

- 赤松晴政は「信長の野望」シリーズにおいて、特に「信長の野望・新生」に登場します。この作品では彼の能力やステータスが詳細に記載されており、プレイヤーが操作可能な武将として描かれています。

- また、「信長の野望・革新」や「信長の野望・覇王伝」など、他の作品にも登場し、彼の能力や役割が異なる形で表現されています。

2. **ダメ君主の野望**

- このゲームでも赤松晴政が登場し、歴史的なキャラクターとして扱われています。

3. **美希の天下創世**

- 赤松晴政は「美希の天下創世」というゲームにも登場し、その中で特定の役割を果たしています。

赤松晴政は主に戦国時代をテーマにしたゲームでその名を広めており、歴史ファンやゲームプレイヤーにとって興味深いキャラクターとなっています。

赤松晴政の戦略や戦術について教えてほしい

赤松晴政(あかまつ はるまさ)は、戦国時代の日本における重要な武将であり、赤松氏の第11代当主です。彼の戦略や戦術は、複数の敵との対立や同盟を通じて進化し、彼の政治的および軍事的な状況に大きく影響されました。

## 戦略的背景

赤松晴政は、幼少期から父・義村の後を継いで家督を譲られましたが、彼の治世は常に敵対勢力との争いに満ちていました。特に、守護代である浦上氏との対立が彼の戦略において重要な要素となりました。

## 主な戦略と戦術

**1. 大物崩れ**

- 1531年、晴政は細川高国と村宗軍に対して背後から攻撃を仕掛け、高国・村宗軍を壊滅させることに成功しました。この戦闘は「大物崩れ」として知られ、晴政はこの勝利によって一時的に権力を回復しました。

**2. 同盟と裏切り**

- 晴政は敵対する浦上氏との一時的な同盟を結ぶこともありましたが、状況が変わると再び敵対関係に戻ることが多かったです。特に、山名氏との争いでは、一時的に村宗と手を結びましたが、その後再び争いが生じました。

**3. 尼子氏との戦闘**

- 1538年から始まった尼子晴久の侵攻に対して、晴政は領国を守るための抵抗を試みましたが、結果として多くの領地を失い、混乱した状況に陥りました。彼は三木城への逃亡や堺への避難を余儀なくされました。

**4. 復権の試み**

- 晴政は1552年には尼子晴久が備前・美作守護職に任ぜられたことで権限を喪失しましたが、その後も娘婿や他の勢力と連携しながら復権を目指しました。しかし、最終的には内部対立や外部からの圧力によって失敗し、1565年に死去しました。

## 結論

赤松晴政の戦略や戦術は、その時代の複雑な政治状況と敵対関係によって形成されました。彼は一時的な勝利を収めたものの、最終的には権威の失墜へと至り、その影響は赤松氏全体に及びました。