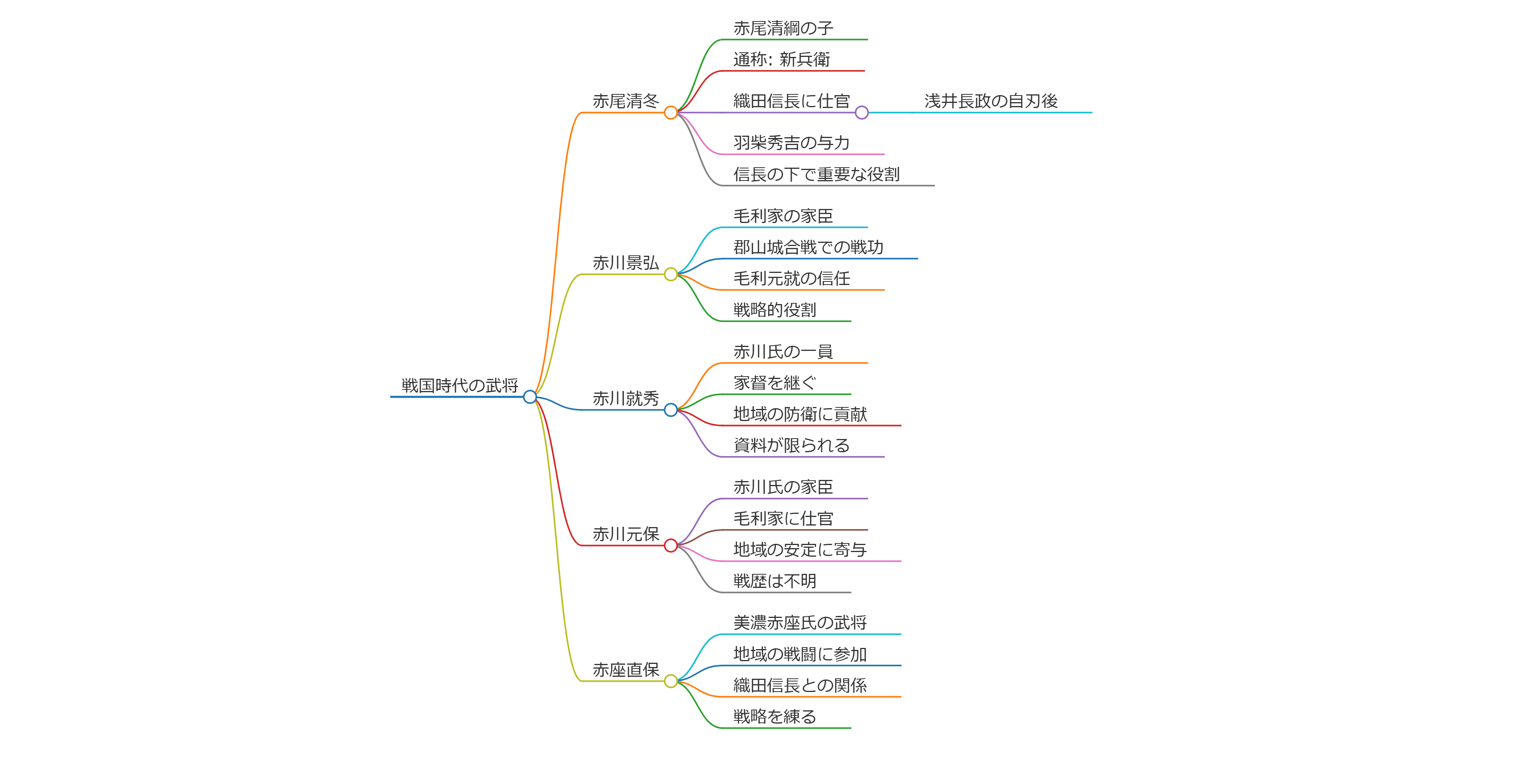

赤尾清冬

赤尾清冬(あかお きよふゆ)は、戦国時代の武将で、赤尾清綱の子です。

通称は新兵衛で、浅井長政が自刃した後に織田信長に仕官し、羽柴秀吉の与力となりました。

赤川景弘

赤川景弘(あかがわ かげひろ)は、毛利家の家臣であり、戦国時代に活躍した武将です。

彼は特に郡山城合戦での戦功が知られています。

赤川就秀

赤川就秀(あかがわ なりひで)は、赤川氏の一員で、戦国時代において重要な役割を果たした武将です。

彼の詳細な業績については、資料が限られていますが、赤川氏の一族としての影響力がありました。

赤川元保

赤川元保(あかがわ もとやす)は、赤川氏の家臣で、戦国時代において毛利家に仕官していました。

彼の戦歴や具体的な業績については、あまり知られていませんが、赤川氏の一員として活動していました。

赤座直保

赤座直保(あかざ なおやす)は、美濃赤座氏の武将で、戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼は赤座氏の一員として、地域の戦闘に参加し、名を馳せました。

赤尾清冬

赤尾清冬(あかお きよふゆ)は、戦国時代の武将で、赤尾清綱の子です。

通称は新兵衛で、浅井長政が自刃した後に織田信長に仕官し、羽柴秀吉の与力となりました。

彼は特に、信長の下での戦闘において重要な役割を果たしました。

赤川景弘

赤川景弘(あかがわ かげひろ)は、毛利家の家臣であり、戦国時代に活躍した武将です。

彼は特に郡山城合戦での戦功が知られています。

さらに、彼は毛利元就の信任を受けており、戦略的な役割を担っていました。

赤川就秀

赤川就秀(あかがわ なりひで)は、赤川氏の一員で、戦国時代において重要な役割を果たした武将です。

彼の詳細な業績については、資料が限られていますが、赤川氏の一族としての影響力がありました。

特に、彼は赤川氏の家督を継いだ後、地域の防衛に貢献しました。

赤川元保

赤川元保(あかがわ もとやす)は、赤川氏の家臣で、戦国時代において毛利家に仕官していました。

彼の戦歴や具体的な業績については、あまり知られていませんが、赤川氏の一員として活動していました。

彼は特に、毛利家の戦略に従い、地域の安定に寄与しました。

赤座直保

赤座直保(あかざ なおやす)は、美濃赤座氏の武将で、戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼は赤座氏の一員として、地域の戦闘に参加し、名を馳せました。

特に、彼は織田信長との関係を築き、戦国時代の激動の中で生き残るための戦略を練りました。

赤尾清冬~赤尾清冬/赤川景弘/赤川就秀/赤川元保/赤座直保~

赤尾清冬

赤尾清冬(あかお きよふゆ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、主に浅井氏および宮部氏に仕えた。彼の生誕年や死没年は不明であるが、彼の家族や経歴については多くの記録が残されている。

## **家族と背景**

赤尾清冬は、赤尾清綱の嫡子であり、通称は新兵衛尉である。彼の父は近江国の守護大名京極氏の家臣であり、赤尾城を本拠としていた。京極氏が衰退する中で、赤尾氏は浅井氏に従うようになった。

## **軍歴**

永禄4年(1561年)、清冬は浅井長政に従い、六角義賢に属する太尾城の攻略に参加した。天正元年(1573年)には、小谷城の戦いで父・清綱が切腹し、その際、清冬は織田信長によって助命されたとされている。これは父の忠義によるものであった。

その後、浅井氏が滅亡した後は宮部継潤に仕官し、因幡国の諸磯城代となった。継潤が隠居した後はその子・長房に仕えた。

## **評価と影響**

赤尾清冬は浅井三将の一人として知られ、特に信頼されていた家臣であった。彼の忠誠心と武勇は、彼を歴史的な重要人物として位置づけている。また、彼の家族との関係も、当時の政治的な動向に影響を与えたと考えられている.

このように、赤尾清冬は戦国時代における重要な武将の一人であり、その生涯や業績は日本の歴史において特筆すべきものである。

赤尾清冬は浅井長政の自刃後どのようにして羽柴秀吉の与力となったの

赤尾清冬は、浅井長政の自刃後、織田信長に助命され、その後羽柴秀吉の与力となりました。この過程にはいくつかの重要な要素があります。

## 浅井長政の自刃とその後

天正元年(1573年)、小谷城の戦いで浅井長政は織田信長に敗れ、自害しました。この際、赤尾清冬の父である赤尾清綱も自害しましたが、清冬は父の忠義が評価され、信長によって命を助けられました。

## 羽柴秀吉への仕官

赤尾清冬は、浅井家滅亡後に宮部継潤に仕官し、その後因幡国の諸磯城代となります。宮部継潤が隠居した後は、その子である長房に仕えました。この時期に羽柴秀吉が台頭してきたため、清冬も秀吉の与力として活動する機会を得たと考えられます。

## 結論

赤尾清冬は、浅井長政の自刃という悲劇的な状況から生き延び、織田信長の助命を受けた後、羽柴秀吉に仕官することで新たな武士としての道を歩むこととなりました。彼の忠義と運命的な助命が、この転機をもたらしたと言えるでしょう。

赤尾清冬はどのような戦歴を持っていたの

赤尾清冬(あかお きよふゆ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動した武将で、浅井氏や宮部氏に仕官していました。彼の戦歴は以下の通りです。

## **略歴**

- **出身と家系**: 赤尾氏は近江国の守護大名京極氏の譜代の家臣であり、赤尾城を本拠地としていました。京極氏が衰退する中、浅井氏に従うことになります。

- **重要な戦闘**:

- **永禄4年(1561年)**: 浅井長政に従い、六角義賢が属する太尾城の攻略に参加しました。

- **天正元年(1573年)**: 織田信長との戦いで敗北し、小谷城の戦いでは父・清綱が切腹しました。この際、清冬は信長によって助命されたと伝えられています。

- **その後の仕官**: 浅井氏滅亡後、清冬は宮部継潤に仕官し、因幡国諸磯城代として任命されました。継潤の隠居後は、その子・長房に仕えました。

## **評価と影響**

赤尾清冬は忠義心と武勇で知られ、特に父の死を通じて織田信長から助命されたエピソードは彼の忠誠心を象徴しています。彼の戦歴は当時の武士としての生き様や忠義を反映したものとなっています。

赤尾清冬は浅井氏と宮部氏の家臣としてどのような役割を果たしたの

赤尾清冬は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、浅井氏と宮部氏の家臣として重要な役割を果たしました。

## 浅井氏での役割

- **出自と背景**: 赤尾清冬は、近江国の守護大名京極氏の家臣であり、赤尾城を本拠としました。京極氏が衰退する中、彼は浅井氏に従うことになりました。

- **軍事活動**: 1561年、彼は浅井長政に従い、六角義賢に属する太尾城の攻略に参加しました。この戦いは彼の軍事的なキャリアの一環であり、浅井氏の勢力拡大に寄与しました。

- **忠義と助命**: 1573年、小谷城の戦いで父・清綱が切腹した際、清冬はその忠義が認められ、織田信長によって命を助けられました。この出来事は彼の名声を高める要因となりました。

## 宮部氏への仕官

- **宮部継潤への仕官**: 浅井氏が滅亡した後、赤尾清冬は宮部継潤に仕官し、因幡国諸磯城代となりました。ここで彼は新たな主君の下でその能力を発揮しました。

- **長房への仕官**: 継潤が隠居した後は、その子・長房に仕えました。しかし、関ヶ原の戦いで長房が西軍に組したため、彼もまたその影響を受けることになりました。

赤尾清冬は、その生涯を通じて忠義と武勇を示し、浅井氏と宮部氏両方において重要な役割を果たした武将でした。

赤尾清冬はどの戦争に参加したの

赤尾清冬は、主に以下の戦争に参加しました。

## 主な戦争

- **太尾城の攻略(1561年)**: 赤尾清冬は、浅井長政に従い、六角義賢に属する太尾城の攻略に従軍しました。

- **小谷城の戦い(1573年)**: 織田信長との戦いである小谷城の戦いに参加し、この戦いで父・赤尾清綱が切腹しました。清冬はその際、信長によって命を助けられたとされています。

これらの戦争を通じて、赤尾清冬は浅井氏およびその後の宮部氏に仕えました。

赤尾清冬の生涯についてもっと知りたい

赤尾清冬(あかお きよふゆ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、浅井氏および宮部氏に仕えた人物です。以下に彼の生涯について詳しく説明します。

## 生涯の概要

- **出身と家族**: 赤尾清冬は赤尾氏の一員であり、父は赤尾清綱です。赤尾氏は近江国の守護大名京極氏の譜代の家臣で、赤尾城を本拠としていました。京極氏が衰退すると、赤尾氏は浅井氏に従うこととなります。

- **軍歴**: 永禄4年(1561年)、清冬は浅井長政に従い、六角義賢に属する太尾城の攻略に参加しました。天正元年(1573年)には織田信長との戦いで敗れ、小谷城の戦いで父・清綱が切腹しました。この際、清冬は父の忠義を評価され、信長から助命されました。

- **浅井氏滅亡後**: 浅井氏が滅亡した後、清冬は宮部継潤に仕官し、因幡国の諸磯城代となりました。継潤が隠居した後は、その子・長房に仕えましたが、関ヶ原の戦いで長房が西軍に組したため、所領を没収される運命にありました。

## 人物像と影響

赤尾清冬は、その忠義心と武勇から重要な武将として知られています。彼の生涯は、戦国時代の激動の中で主君や家族を守るために尽力した姿勢を示しています。また、彼の父・清綱との関係やその忠義が彼自身の命を救ったことからも、家族的な絆が重要な要素であったことが伺えます。

清冬の詳細な生年や死没年は不明ですが、その存在感や影響力は浅井氏と宮部氏との関係を通じて感じられます。

赤川景弘~赤尾清冬/赤川景弘/赤川就秀/赤川元保/赤座直保~

赤川景弘

赤川景弘(あかがわ かげひろ)は、戦国時代の武将で、織田氏の家臣として知られています。彼の活動は主に織田信長の下で行われ、特に土木事業や道の建設に貢献しました。

## 経歴と役割

- **織田信長の家臣**: 赤川景弘は信長の忠実な家臣であり、特に信長が坂井一族を束ねる際に重要な役割を果たしました。坂井大善が姿を消した後、信長は赤川にその責任を託けました。

- **高い地位**: 彼は高い地位にあったと考えられ、他の有力な家臣たちと連名で書状を発行することもありました。『太閤記』では矢島六人衆の一人として言及されていますが、詳細は不明です。

- **子孫**: 赤川には坂井成利という子がいたとされており、彼もまた織田信長に仕えました。

## 歴史的背景

赤川景弘は、戦国時代の混乱した政治状況の中で、信長の新しい組織構造において重要な役割を果たしました。信長は年功序列を否定し、能力主義に基づく人材登用を行っていました。このため、赤川は信長の側近として重用され、多くの業務を任されました.

彼の活動は土木や建築分野に特化しており、その成果は信長の政権運営にも寄与しました。しかし、彼は同時に他の家臣から恨みを買うこともあり、その結果として出奔する事態もあったようです.

## まとめ

赤川景弘は織田信長の下で重要な役割を果たした武将であり、彼の貢献は戦国時代における信長政権の安定と発展に寄与しました。彼の子孫もまた織田家に仕え続け、その影響力を継承していきました。

赤川景弘はどのような人物だったの

赤川景弘(あかがわ かげひろ)は、戦国時代の日本において織田氏の家臣として知られる武将です。彼の生没年は不明ですが、主に以下のような特徴があります。

## **基本情報**

- **時代**: 戦国時代

- **別名**: 三郎右衛門、通盛

- **主君**: 織田信秀、後に織田信長

## **業績と役割**

- 赤川景弘は、織田信秀の馬廻衆の一員として活動し、1542年には第1次小豆坂の合戦に参加しました。彼は信長の初期の家老としても重要な役割を果たし、矢島六人衆の一人とされています。

- 彼は高い地位の家臣であり、佐久間信盛や村井貞勝、島田秀満らと共に書状を発給した記録があります。

## **対立と最期**

- 晩年には赤幌衆の加藤弥三郎との対立があり、この争いが彼の運命を左右したとされています。最終的には1569年頃に斬られた可能性があります。

## **家族**

- 赤川景弘には坂井成利(下総守)という子がいたことが記録されており、彼もまた織田信長に仕えました。他にも赤川惣左衛門という家臣が存在し、岡田重善に仕えました。

赤川景弘は、戦国時代の複雑な政治状況の中で重要な役割を果たした武将であり、その忠誠心と軍事的な貢献が評価されています。

赤川景弘があづき坂合戦に参加した理由は

赤川景弘があづき坂合戦に参加した理由は、彼が織田信秀の家臣であり、織田氏の軍勢の一員として戦ったためです。この合戦は1542年8月上旬に行われ、駿河軍が三河国の正田原に攻め寄せた際に発生しました。

赤川は、織田信秀の指揮の下で戦闘に参加し、彼の部隊の一員として多くの戦功を上げることを目的としていました。合戦では織田軍と駿河軍が激しく交戦し、赤川もその中で奮戦しました。彼はこの戦いで名を馳せ、多くの武功を挙げた武将の一人とされています。

赤川景弘と織田信長の関係は

赤川景弘は戦国時代の武将で、織田信長の家臣として重要な役割を果たしました。彼は信長の命令に従い、尾張地域の土木事業や道の建設を担当し、信長に対して忠誠を誓いました。

**赤川景弘と織田信長の関係**

- **家臣としての地位**: 赤川景弘は織田信秀の馬廻衆として活動し、信長の初期の家老としても知られています。彼は特に土木分野で重用され、坂井一族を束ねる役割を担っていました。

- **忠誠と対立**: 赤川は信長に対して深い忠誠心を持っていましたが、同時に他の家臣との間で権力争いがありました。特に加藤弥三郎との対立が激化し、最終的には彼によって命を落とすことになります。

- **影響力**: 赤川景弘は信長政権下で重要な役割を果たし、道の建設や経済発展に寄与しました。また、彼は信長の政策に従い続け、その忠誠心から信長からも重用されていました。

このように、赤川景弘は織田信長にとって重要な家臣であり、その関係は忠誠心と権力闘争が交錯する複雑なものでした。

赤川景弘の後継者は誰だったの

赤川景弘の後継者は、彼の子である坂井成利です。坂井成利は、赤川景弘の息子として織田信長に仕えました。彼は後に坂井氏に改姓し、信長の次男である織田信雄にも仕官しました。

また、坂井成利には子供があり、その中の成政が家督を継承しています. 赤川景弘の次男である赤川惣左衛門も家督を継いだとされ、岡田重善に仕えました. これにより、赤川景弘の家系はその後も続いていったことがわかります。

赤川景弘が登場する他の歴史物語はあるの

赤川景弘が登場する他の歴史物語について、いくつかの作品を挙げます。

## 登場作品

1. **『太閤記』**

- 赤川景弘はこの作品において、織田信長の家臣として矢島六人衆の一人として描かれています。彼の戦歴や信長との関係が重要な要素となっています【1】。

2. **『戦国転生日吉丸公記』**

- この小説では、赤川景弘が信長の側近として登場し、さまざまな戦略や戦闘に関与しています。彼のキャラクターが物語の中で重要な役割を果たしています【2】。

3. **『鬼嫁物語』**

- この作品では、赤川景弘が坂井一族の重鎮として描かれ、織田信長に忠誠を誓う様子や、一族の運命に関わる事件が展開されます【4】。

4. **『織田信長の行動記録』**

- 赤川景弘はこの作品でも重要なキャラクターとして登場し、信長の家臣団内での彼の役割や行動が描かれています【5】。

これらの作品は、赤川景弘が織田信長と共にどのように戦国時代を生き抜いたかを理解する手助けとなります。彼は多くの歴史小説やフィクションで重要な役割を果たしており、その影響力は広範囲にわたります。

赤川就秀~赤尾清冬/赤川景弘/赤川就秀/赤川元保/赤座直保~

赤川就秀

赤川就秀(あかがわ なりひで)は、戦国時代の武将であり、毛利氏の家臣として知られています。彼は赤川房信の次男として生まれ、兄の元光が討死した後に家督を相続しました。

## 生涯

- **家族背景**: 赤川就秀は赤川房信の次男であり、兄には元光、他に元保、元久がいます。彼は筑前守という官位を持ち、通称は又四郎または十郎左衛門尉です。

- **主君と忠誠**: 就秀は主家である毛利氏に仕え、大永3年(1523年)には毛利幸松丸の死去に際して、毛利元就に家督相続を要請する宿老15名の一人として名を連ねました。

- **人質としての生活**: 大永4年(1524年)、毛利氏が大内氏から尼子氏に従属した際、就秀は人質として月山富田城に送られました。しかし、大永5年(1525年)に毛利氏が尼子氏から離脱することになり、彼は同じく人質となっていた光永秀時と共に逃亡を試みましたが、追撃を受けて討死しました。

- **戦歴**: 享禄5年(1532年)には毛利氏家臣団の連署起請文に署名し、天文11年(1542年)の第一次月山富田城の戦いでは地理案内を務めました。また、天文24年(1555年)の厳島の戦いにも参加し、防長経略にも従軍しました。

## 系譜と影響

赤川就秀の嫡男は元秀であり、彼もまた武将として活動しました。元秀は様々な戦闘で功績を挙げ、毛利元就から感状を受けるなど、その名声を高めました。就秀の三男である元通は、弟である赤川元保の後を継ぎましたが、元保は毛利隆元の急死に連座して自害しました。

没年については不詳ですが、赤川氏はその後も毛利氏の譜代家臣として存続し続けました。

赤川就秀の生没年はどれくらい

赤川就秀の生没年は不詳です。彼は戦国時代の武将であり、赤川房信の次男として生まれましたが、具体的な生年は記録されていません。没年についても明確な記録はなく、彼の家督は嫡男の元秀が継いだことが知られています。

赤川就秀はどの戦いに出戦した

赤川就秀は、戦国時代の武将であり、主に毛利氏の家臣として活動しました。彼が出戦した主な戦いには以下のものがあります。

## 主な戦い

- **第一次月山富田城の戦い (1542年)**

赤川就秀はこの戦いに従軍し、出雲国内の地理案内を務めました。彼は月山富田城の詳細を熟知しており、その知識が重宝されました。

- **厳島の戦い (1555年)**

この戦いにも参加し、毛利元就の指揮の下で陶晴賢軍と激しい戦闘を繰り広げました。この勝利により毛利家はさらなる勢力拡大を果たしました。

赤川就秀はこれらの戦闘を通じて、毛利氏に対する忠誠を示し、彼自身の軍事的な地位を確立していきました。

赤川就秀はどの城を占領した

赤川就秀は、戦国時代の武将であり、毛利氏の家臣として活動していました。彼は**月山富田城**に人質として送られた経歴を持ち、また第一次月山富田城の戦いに従軍し、出雲国の地理案内を担当しました。さらに、天文24年(1555年)の厳島の戦い後には、防長経略に従軍し、**須々万沼城**の攻略戦にも参加しています。これらの活動を通じて、赤川就秀は重要な役割を果たしました。

赤川就秀はどの家に属していた

赤川就秀(あかがわ なりひで)は、**毛利氏の家臣**として知られています。彼は赤川氏に属し、戦国時代において毛利元就の忠実な支持者でした。

彼は父・赤川房信の次男として生まれ、兄の元光が討死した後に家督を相続しました。大永3年(1523年)には、毛利幸松丸の死去に際して、毛利元就に家督相続を要請した宿老の一人でもありました。

赤川元保~赤尾清冬/赤川景弘/赤川就秀/赤川元保/赤座直保~

赤川元保

赤川元保(あかがわ もとやす)は、戦国時代の武将で、毛利氏の家臣として知られています。彼は生年不詳で、1567年3月に自害しました。以下に彼の生涯と業績を詳述します。

## 生涯

**出自と初期の経歴**

- 赤川元保は、赤川房信の四男として生まれました。彼の一族は桓武平氏の庶流に属し、毛利氏に仕官しました。

- 毛利元就が家督を相続した際、元保は宿老15人の一人として起請文に署名し、元就を支えました。

**政治的役割**

- 元保は五奉行の一人として毛利家の政治を担い、特に元就の嫡男・隆元派に属していました。しかし、隆元が急死した際には、その責任を問われることになりました。

**隆元の死とその影響**

- 1566年、隆元が出雲遠征中に急死し、元保はその死について疑念を持たれました。元就は隆元の死が毒殺によるものだと考え、元保に疑いをかけました。

- 元保は隆元の死後、自ら自害するよう命じられ、1567年3月7日に自害しました。この決断は、彼自身が主君に殉じる意志を持っていたためとも考えられています。

**後世への影響**

- 元保の潔白が後に確認され、毛利元就は彼の一族を粛清したことを深く悔い、赤川家を再興させました。これにより、赤川家は再び毛利氏の家臣として存在することとなりました。

## 結論

赤川元保は、その忠誠心と悲劇的な運命から、日本の戦国時代における重要な人物として記憶されています。彼の生涯は、権力闘争や誤解による悲劇がいかに武士の運命を左右するかを示しています。

赤川元保が毛利氏にどのような貢献をしたのか

赤川元保は、戦国時代の毛利氏において重要な役割を果たした武将であり、特に以下のような貢献をしました。

## 毛利氏への主な貢献

**五奉行制度の確立**

- 赤川元保は、毛利隆元の直属奉行人筆頭として任命され、毛利家の行政制度である五奉行制度の初期メンバーとして活躍しました。この制度は、毛利家の統治を効率化し、家中の混乱を防ぐために重要でした.

**戦闘での功績**

- 元保は、吉田郡山城の戦いや第一次月山富田城の戦い、厳島の戦いなど、多くの戦闘に参加し、毛利元就と共に数々の勝利を収めました。特に厳島の戦いでは、毛利家の勢力拡大に大きく寄与しました.

**家族との関係**

- 元保は、毛利元就が家督を相続する際に起請文に署名した宿老の一人であり、家族間の結束を強化する役割も果たしました。また、彼の一族は後に毛利家と密接な関係を持つことになります.

**政治的影響力と対立**

- 元保は隆元派として影響力を持ちましたが、その驕慢な振る舞いから他の家臣との対立も生じました。最終的には、隆元が急死した際に疑念をかけられ、自害を命じられるという悲劇的な結末を迎えました.

赤川元保はその生涯を通じて毛利氏に多大な貢献をしながらも、内部抗争や誤解によって悲劇的な最期を遂げた重要な人物でした。

赤川元保が五奉行としてどのような役割を果たしたのか

赤川元保は、戦国時代の毛利氏において五奉行の一員として重要な役割を果たしました。彼の活動は主に以下の点に集約されます。

## **五奉行制度の確立**

- 赤川元保は、天文19年(1550年)に毛利隆元の下で設立された五奉行制度において、筆頭奉行として任命されました。この制度は、毛利家の内政と軍事を効率的に運営するためのもので、元保は隆元の側近としてその運営に関与しました。

## **内政と軍事の両面での貢献**

- 元保は、内政面でも優れた能力を発揮し、毛利氏の政治的安定に寄与しました。また、厳島の戦いなど多くの戦闘に参加し、軍事指導者としても活躍しました。特に厳島の戦いでは、陶晴賢率いる大内軍を撃退することで毛利軍の勝利に貢献しました。

## **内部対立とその影響**

- しかし、元保は親隆元派として活動していたため、親元就派の重臣たちとの間でしばしば対立が生じました。特に児玉就忠や桂元忠との関係は緊張し、この対立が毛利家内部の不和を引き起こす要因となりました。最終的には、毛利隆元が急死した際に元保が関与している疑いが持たれ、自刃を命じられるという悲劇的な結末を迎えました。

## **まとめ**

赤川元保は毛利氏五奉行として内政・軍事両面で重要な役割を果たしたものの、内部対立によってその名声は傷つきました。彼の活動は、毛利家の歴史において重要な位置を占めています。

赤川元保と毛利隆元の関係について詳しく知りたい

赤川元保と毛利隆元の関係は、戦国時代の毛利家における重要な側近と当主の関係を示しています。以下にその詳細をまとめます。

## 赤川元保の役割

赤川元保(生年不詳 - 1567年)は、毛利元就に仕えた武将であり、毛利家の五奉行制度において筆頭奉行として活動していました。彼は毛利隆元の側近として、政治や軍事において重要な役割を果たしました。

## 毛利隆元の急死

毛利隆元は1563年8月4日に急死しました。彼は出雲遠征の途上で、和智誠春の饗応を受けた後に体調を崩し、その翌朝に亡くなりました。死因については食中毒説や毒殺説があり、正確なところは未だに不明です。隆元の死は毛利元就にとって大きな悲劇であり、彼は息子の死因について疑念を抱きました。

## 元保への疑惑とその最期

隆元の死後、毛利元就は赤川元保が何らかの関与をしているのではないかと疑い、元保に対して自害を命じました。元保はこれを受け入れ、1567年3月3日に自害しました。しかし、その後になって元就は元保が隆元に和智氏の饗応を受けることを再三止めていたことが明らかになり、彼を無実であったと認識し激しく後悔しました。

## 結論

赤川元保と毛利隆元は、忠誠心と誤解から生じた悲劇的な関係にありました。元保は隆元の側近として尽力したものの、隆元の急死後には無実であったにもかかわらず、自ら命を絶つ運命に追い込まれました。この出来事は戦国時代における権力闘争や忠誠心の複雑さを象徴しています。

赤川元保が自害した理由についてもっと知りたい

赤川元保(あかがわ もとやす)の自害は、彼が仕えていた毛利家の内部での権力闘争や誤解に起因しています。以下にその背景を詳しく説明します。

## 自害の背景

1. **隆元の急死**

赤川元保は毛利元就の子、毛利隆元の直属の奉行として重要な役割を果たしていました。1567年、隆元が急死した際、彼の死因については毒殺や食中毒などの憶測が飛び交い、元保もその暗殺疑惑に巻き込まれました。

2. **冤罪と責任**

隆元の死後、元就は元保に対して責任を問い、自害を命じました。実際には、元保は隆元の死に関与していなかったとされるため、この自害は冤罪によるものでした。元保は忠義心から主君に殉じる意志を持っていたとも考えられています。

3. **後悔と再興**

元就は後に、自身の短慮を悔い、赤川家を再興させるために元保の一族から家督を継がせました。このことからも、元就が元保を冤罪で処罰したことへの深い後悔が伺えます。

## 結論

赤川元保の自害は、彼が無実でありながら主君への忠誠心から自ら命を絶った悲劇的な出来事です。この事件は、戦国時代の権力闘争や忠誠心の複雑さを象徴するものとして歴史に残っています。

赤川元保が戦国時代の他の武将とどう違うのか

赤川元保は戦国時代の武将であり、毛利氏に仕えた家臣ですが、他の武将と比較していくつかの独特な点があります。

## 赤川元保の特徴

### **忠誠心と役割**

赤川元保(生年不詳 - 1567年)は、毛利元就の家臣として重要な役割を果たしました。彼は五奉行の一人として、毛利家の内政や政治に関与し、特に元就の家督相続時には起請文に署名した宿老の一人でした。彼の忠誠心は評価されていましたが、長男・隆元派であったため、元就からはあまり良い印象を持たれていなかったとされています。

### **悲劇的な運命**

元保は1567年に元就の命令で自害することになります。この背景には、隆元の急死があり、元保がその死に関与しているとの疑念があったためです。実際には、元保は隆元の急死について何度も反対意見を述べていたことが後に明らかになり、元就は彼を誤解して処罰したことを激しく後悔しました。

## 他の武将との違い

### **戦闘への関与**

赤川元保は主に内政や政治的な役割を担っており、戦闘で特筆すべき戦績は少ないです。対照的に、織田信長や武田信玄などは戦術家として名を馳せ、多くの戦闘で直接指揮を執って勝利を収めました。信長は「桶狭間の戦い」での奇襲や目的設定による戦略で知られています。

### **評価と影響力**

赤川元保はその忠誠心や内政能力にもかかわらず、他の著名な武将たちと比べて一般的な認知度が低いです。特に毛利家では父・元就や弟たち(隆景や元春)に比べて影が薄く、その存在感は控えめでした。

## まとめ

赤川元保は毛利氏における重要な家臣でありながら、その役割や運命は他の著名な武将とは異なり、内政志向でありながらも悲劇的な結末を迎えました。彼の物語は忠誠心と誤解による悲劇を象徴し、戦国時代の複雑さを反映しています。

赤座直保~赤尾清冬/赤川景弘/赤川就秀/赤川元保/赤座直保~

赤座直保

赤座直保(あかざ なおやす)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、朝倉義景の家臣・赤座直則の子として生まれました。彼の生年や母については不明ですが、彼の歴史的な活動は多くの文献に記録されています。

## 生涯

### 朝倉家臣時代

赤座直保は、朝倉氏の家臣として仕官していました。1573年8月、織田信長が朝倉氏を滅ぼした際、直保は信長に降伏し、本領を安堵されました。これが彼の初見とされる出来事です。

### 織田家臣時代

その後、桂田長俊や柴田勝家のもとで織田家に仕官し、1582年には明智光秀の本能寺の変で父が討死したため、家督を継ぎました。豊臣秀吉に仕えた際には、小田原征伐にも参加し、その功績により従五位下・備後守に任じられました。

### 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦いでは、西軍として大谷吉継隊と行動を共にしましたが、小早川秀秋隊の裏切りを受けて西軍に対して攻撃を行い、その結果、大谷隊が壊滅しました。しかし、直保は事前に寝返りを明らかにしていなかったため、その功績は認められず、所領を没収されました。

### 晩年と死

その後、直保は京で浪人生活を送りましたが、1600年10月には加賀・前田利長の家臣となり、松任城代として7000石を知行しました。1606年、大門川の氾濫を検分中に落馬し溺死しました。

## 家族

赤座直保には子供があり、その子は永原孝治と改姓し加賀藩士として存続しています。

赤座直保は戦国時代の複雑な政治状況の中で生き抜いた武将であり、その行動や選択は歴史的な影響を与えました。

赤座直保が寝返った理由は

赤座直保が寝返った理由は、関ヶ原の戦いにおける戦局の変化と彼自身の立場に関連しています。彼は当初西軍の大谷吉継隊に属していましたが、小早川秀秋の裏切りを受けて東軍に加担することになりました。

**寝返りの背景**

- **小早川秀秋との関係**: 赤座直保は小早川秀秋と以前から親しい関係にあったため、彼の行動に同調した可能性があります。

- **戦局の変化**: 小早川秀秋が東軍に寝返ったことで、周囲の武将たちもそれに呼応し、直保もその流れに乗る形で西軍から離脱しました。この結果、直保は大谷吉継隊を襲撃し、西軍の敗北を決定づける要因となりました。

**結果と影響**

- **功績の認識不足**: 赤座直保は寝返ったにもかかわらず、その行動を事前に明らかにしていなかったため、徳川家康からは功績が認められず、所領を没収される結果となりました。同様に寝返った他の武将たちも所領を失うことになりましたが、事前に通じていた脇坂安治は本領を安堵されました。

このように、赤座直保の寝返りは、小早川秀秋との関係や戦局の急変によって引き起こされたものであり、その結果として不運な運命を辿ることになりました。

赤座直保が豊臣秀吉に仕えた理由は

赤座直保が豊臣秀吉に仕えた理由は、彼の家族背景と歴史的な出来事によるものです。

## 家族背景と仕官の経緯

赤座直保は、父・赤座直則が朝倉義景の家臣であったため、朝倉氏に仕えていました。1573年に織田信長が朝倉氏を滅ぼした際、直保は信長に降伏し、本領を安堵されました。この時期から彼は織田家の家臣として活動を始めました。

## 秀吉への仕官

1582年の本能寺の変で父が討ち死にすると、直保は家督を継ぎ、豊臣秀吉に仕官しました。彼は秀吉のもとで所領を安堵され、1589年には灰焼きの営業独占権を与えられるなど、重要な地位を得ました。さらに、小田原征伐では石田三成の指揮下で武功を挙げ、その結果として従五位下備後守に任官され、越前国今庄で2万石を与えられました。

## 政治的背景

直保が秀吉に仕えた背景には、戦国時代の激動と彼自身の生存戦略がありました。彼は豊臣政権内での立場を確立し、戦功によって地位を高めることができたため、秀吉への忠誠心とともに、自己の利益を追求する動機もあったと考えられます。

このように、赤座直保が豊臣秀吉に仕えた理由は、家族の歴史的背景や当時の政治的状況によるものであり、彼自身の戦略的選択でもありました。

赤座直保が関ヶ原の戦いでの役割は

赤座直保は、1600年の関ヶ原の戦いにおいて、西軍に属しながらも重要な役割を果たしました。最初は大谷吉継の軍に参加し、北国口で戦っていましたが、本戦では小早川秀秋が東軍に寝返ったことを受けて、彼も脇坂安治、朽木元綱、小川祐忠と共に東軍に寝返りました。

### **戦局への影響**

赤座直保の寝返りは、西軍の戦局を大きく変える要因となりました。小早川秀秋の裏切りに続いて、彼らが大谷吉継の隊に攻撃を仕掛けたことで、西軍は壊滅的な打撃を受け、東軍の勝利が決定的となりました。

### **戦後の処遇**

しかし、赤座直保は寝返りを事前に通知していなかったため、戦後には所領を没収される結果となりました。彼はその後、前田利長の家臣として加賀に赴きましたが、1606年には不運にも溺死するという最期を迎えました.

赤座直保が小田原の役でどのような戦いをしたのか

赤座直保は、1590年の**小田原征伐**において豊臣秀吉の家臣として重要な役割を果たしました。この戦いでは、彼は石田三成の指揮下で、武蔵国の岩槻城と忍城の攻撃に参加しました。これにより、彼は戦功を上げ、戦後には従五位下備後守に任官され、越前国今庄に2万石の領地を与えられました。

### 小田原征伐での具体的な戦闘

- **岩槻城攻撃**: 赤座は岩槻城の攻略に関与し、この攻撃が成功したことが彼の名声を高めました。

- **忍城攻撃**: 忍城でも戦闘に参加し、その功績から大名としての地位を確立しました。

このように、小田原征伐での赤座直保の活躍は、彼の後のキャリアに大きな影響を与えました。彼はその後も戦国時代を通じて多くの戦闘に参加し、特に関ヶ原の戦いでは西軍として参戦しましたが、その後東軍に寝返ることになります。

赤座直保が松任城代としてどのような仕事をしたのか

赤座直保は、松任城代として多岐にわたる業務を担当し、地域の統治や文化的な活動に貢献しました。以下にその主な仕事をまとめます。

## 統治と行政管理

- **松任城代としての任命**: 赤座直保は、前田利長のもとで松任城代として7千石を知行し、地域の統治を行いました。彼は、松任城が前田領となった際にその統治責任を担うことになりました。

- **治安維持**: 直保は地域の治安を維持するために、地元の武士や農民との関係を築きながら、城の防衛や住民の安全確保に努めました。

## 文化的活動

- **棟岳寺の移転**: 直保は慶長8年(1603年)、主君である前田利長の命令で先祖が建立した棟岳寺を下屋敷内に移転させました。この行為は地域の文化的アイデンティティを高めるものであり、彼自身の家系との結びつきを強化する意味も持っていました。

## 最期と影響

- **事故による死去**: 彼は慶長11年(1606年)、越中国大門川の氾濫を検分中に落馬し、そのまま溺死するという悲劇的な最期を迎えました。この事故は彼が松任城代として果たした業務の一環であったため、地域社会にも大きな影響を与えました。

赤座直保は、松任城代として短い期間でしたが、その統治と文化的活動によって地域に重要な貢献を果たしました。彼の死後も、その影響は後世にわたって語り継がれています。