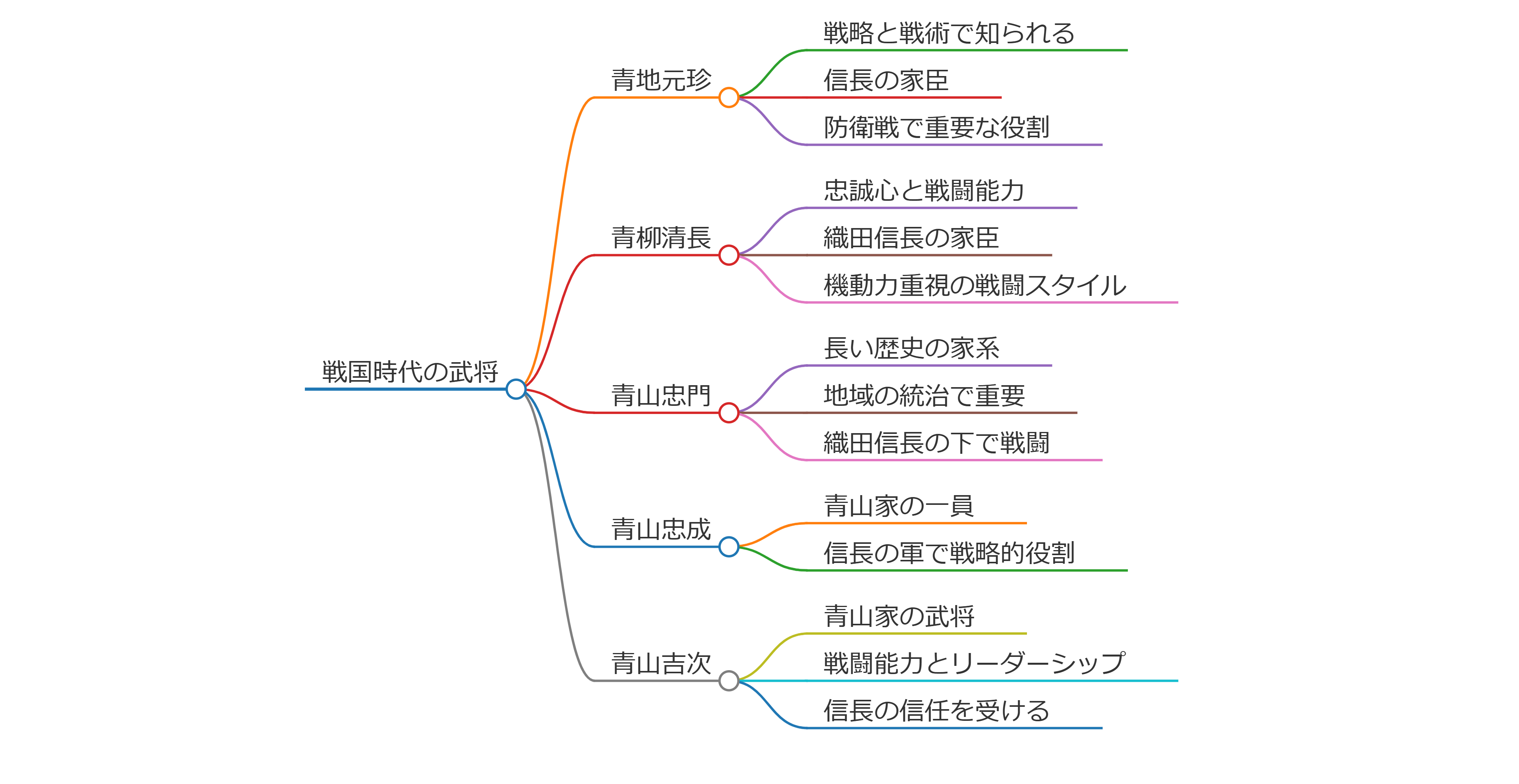

青地元珍、青柳清長、青山忠門、青山忠成、青山吉次は、いずれも日本の戦国時代に活躍した武将たちです。

青地元珍

青地元珍は、戦国時代の武将で、特にその戦略や戦術において知られています。

彼は、地域の防衛や戦闘において重要な役割を果たしました。

青柳清長

青柳清長は、戦国時代の武将で、特にその忠誠心と戦闘能力で知られています。

彼は多くの戦闘に参加し、名を馳せました。

青山忠門

青山忠門は、戦国時代の武将で、彼の家系は長い歴史を持ち、地域の統治において重要な役割を果たしました。

彼は、戦国時代の混乱の中で、領地を守るために戦いました。

青山忠成

青山忠成は、青山家の一員であり、戦国時代において重要な戦闘に参加しました。

彼の戦略は、彼の家族や領地を守るために重要でした。

青山吉次

青山吉次は、青山家の武将で、彼もまた戦国時代において数多くの戦闘に参加しました。

彼の戦闘能力とリーダーシップは、彼の名声を高めました。

これらの武将たちは、戦国時代の日本において、各々が異なる役割を果たし、地域の歴史に影響を与えました。

青地元珍は、戦国時代の武将で、特にその戦略や戦術において知られています。

彼は、主に信長の家臣として活動し、戦闘において重要な役割を果たしました。

彼の戦略は、特に防衛戦において効果的でした。

青柳清長は、戦国時代の武将で、特にその忠誠心と戦闘能力で知られています。

彼は、織田信長の家臣として多くの戦闘に参加し、名を馳せました。

彼の戦闘スタイルは、機動力を重視したものでした。

青山忠門は、戦国時代の武将で、彼の家系は長い歴史を持ち、地域の統治において重要な役割を果たしました。

彼は、特に織田信長の下での戦闘において、領地を守るために戦いました。

青山忠成は、青山家の一員であり、戦国時代において重要な戦闘に参加しました。

彼は、特に信長の軍において、戦略的な役割を果たしました。

青山吉次は、青山家の武将で、彼もまた戦国時代において数多くの戦闘に参加しました。

彼の戦闘能力とリーダーシップは、彼の名声を高め、特に信長の信任を受けていました。

青地元珍~青地元珍/青柳清長/青山忠門/青山忠成/青山吉次~

青地元珍

青地元珍(あおち もとたか)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将です。彼は1560年に近江国で生まれ、1633年に亡くなりました。元珍は、父である青地茂綱が1570年に戦死した後、幼少ながら家督を相続しました.

## 生涯

### 織田家臣としての活動

元珍は1571年に織田氏の家臣である佐久間信盛の与力となり、その後、様々な戦いに参加しました。特に槇島城の戦いや天王寺の戦いなどでの活躍が知られています。1580年には信盛が織田家を追放された後、織田信長の旗本として仕官しました.

### 信長死後の動向

1582年の本能寺の変で信長が亡くなると、その三男信孝に仕官しますが、信孝も自害したため、羽柴秀吉に所領を奪われ浪人となります。その後、従兄弟の蒲生氏郷の元で客将として仕官し、最終的には前田利長の元で2,000石を与えられました.

## 家族と子孫

元珍には実子がなく、六角義定の四男を養子に迎え青地等定と名付けました。等定もまた養子を迎え、その子孫は加賀藩士として前田氏に仕えました.

## 特徴

- **別名**: 四郎左衛門尉(通称)、光綱

- **官位**: 内匠助

- **主君**: 佐久間信盛、織田信長、蒲生氏郷など

- **氏族**: 青地氏

青地元珍はその生涯を通じて、日本の歴史において重要な役割を果たした武将として評価されています。

青地元珍はどのような戦略を用いたの

青地元珍は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、彼の戦略にはいくつかの重要な要素が含まれています。

## 戦略の特徴

### **忠誠心と適応力**

- 青地元珍は、父の死後に家督を相続し、幼少期から領地を守る責任を担いました。彼は織田信長に仕官し、その後も信長の死後に信孝や蒲生氏郷、前田利長に仕えるなど、時代の変化に応じて忠誠を示しました.

### **軍事経験と戦法**

- 元珍は佐久間信盛の与力として多くの戦闘に参加し、特に槇島城の戦いや天王寺の戦いなどで実戦経験を積みました。彼の特筆すべき戦法は「混乱」であり、これにより敵部隊を混乱させる効果がありました.

### **柔軟な政治的立場**

- 本能寺の変後、青地元珍は信孝に仕官しますが、その後秀吉によって所領を失い浪人となります。しかし、彼は蒲生氏郷や前田利長など新たな主君のもとで再び仕官し、政治的な立場を柔軟に変えることで生き残りました.

## **結論**

青地元珍は、忠誠心と適応力を持ちながら多くの戦闘経験を重ね、「混乱」の戦法を用いて敵を制圧する能力を発揮しました。彼の生涯は、時代の変遷に対する柔軟な対応力と軍事的な知恵によって特徴づけられています。

青地元珍が織田信長に仕えた理由は

青地元珍が織田信長に仕えた理由は、彼の主君であった佐久間信盛が織田家から追放されたためです。天正8年(1580年)に、佐久間信盛が19ヶ条の折檻状により織田家を追放されました。これを受けて、青地元珍は近江衆として織田信長の旗本に転身しました。

この転身後、青地元珍は織田信長の家臣として活動し、以下のような事績が確認されています:

1. 天正9年(1581年)1月に安土で行われた江州衆による左義長に名を連ねました。

2. 同年の第二次天正伊賀の乱にも参陣しました。

このように、青地元珍は主君の失脚という状況の変化に適応し、新たな主君として織田信長に仕えることを選択したと考えられます。

青地元珍が蒲生氏郷に寄った理由は

青地元珍が蒲生氏郷に寄った理由は、織田信孝の死去によるものです。天正11年(1583年)に信孝が自害すると、元珍は従兄である蒲生氏郷の下を頼りました。この時、元珍は蒲生家で家臣としてではなく、客賓として迎えられています。これは、元珍と氏郷が従兄弟関係にあったことが影響していると考えられます。氏郷の子・秀行の時代まで蒲生氏のもとに滞在し、その後前田利長に仕えることになりました。

青地元珍の戦歴はどのくらい

青地元珍の主な戦歴は以下の通りです:

1. 天正元年(1573年)に槇島城の戦いに参加

2. 天正4年(1576年)に天王寺の戦いに参加

3. 天正9年(1581年)の第二次天正伊賀の乱に参陣

青地元珍は最初、佐久間信盛の与力として戦いに参加していました。その後、織田信長の旗本となり、上記の戦いに参加しています。

天正10年(1582年)の本能寺の変後は織田信孝に仕えましたが、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦い後に信孝が自害すると、浪人となりました。

その後、蒲生氏郷の元で客将として仕え、最終的に前田利長の下で2,000石を与えられました。

青地元珍の記録された戦歴は主に織田家臣時代のものであり、その後は武将としてよりも、加賀藩士として仕えたことが知られています。

青地元珍が前田利長に仕えた理由は

青地元珍が前田利長に仕えた理由は、主に以下の経緯によるものです:

1. 本能寺の変後、織田信孝に仕えていた青地元珍は、信孝の自害により浪人となりました。

2. その後、従兄弟である蒲生氏郷の元で客将として過ごしましたが、蒲生秀行の代になると蒲生氏を去ることになりました。

3. 新たな主君を求めていた青地元珍は、最終的に前田利長の元に身を寄せ、2,000石を与えられました。

この経緯から、青地元珍は浪人状態を脱し、安定した地位と禄を得るために前田利長に仕えたと考えられます。前田家は当時、加賀百万石と呼ばれる大藩であり、有力な武将である青地元珍にとって、前田家に仕えることは魅力的な選択だったと推測されます。

青柳清長~青地元珍/青柳清長/青山忠門/青山忠成/青山吉次~

青柳清長

青柳清長は戦国時代の武将で、仁科盛国の次男として生まれました。信濃国筑摩郡青柳城の城主を務め、従五位上伊勢守の官位を持っていました。

## 経歴

清長は当初、信濃小笠原氏に属し、小笠原長時の家臣でした。その後、武田晴信(信玄)の信濃侵攻により敗れ、甲斐武田氏に仕えることになります。武田家では騎馬五十騎持となり、晴信の異母弟である一条信龍の相備衆を務めました。

天文22年(1553年)、武田晴信から麻績郷(現在の長野県東筑摩郡麻績村)を与えられ、以降は麻績の姓を名乗りました。清長は東筑摩郡筑北村の清長寺を開基したと伝えられています。

## 家族と後継

清長の子である頼長が家督を継ぎましたが、清長の死後、天正15年(1587年)に麻績家は没落しました。頼長は父の遺志を継ぎ、荒廃した社寺の復興に尽力し、麻績神明宮や福満寺などに寄進を行いました。

## 最期

青柳清長は永禄12年(1569年)9月12日に死去しました。その墓所は長野県東筑摩郡筑北村の碩水寺にあります。

清長の居館跡とされる清長寺は、現在荒廃が進んでおり、保存の必要性が指摘されています。

青柳清長はどのような戦略を用いたの

青柳清長は、戦国時代の信濃国(現在の長野県)で活動した武将で、以下のような戦略を用いたと考えられます:

1. 生存戦略:青柳清長は、当初小笠原長時の家臣として仕えていましたが、武田晴信(信玄)の侵攻後は武田氏に降伏し、騎馬五十騎持となりました。これは、より強力な勢力に従属することで自身の生存と地位を確保する戦略だったと言えます。

2. 柔軟な同盟関係:清長は状況に応じて主君を変えており、小笠原氏から武田氏へと忠誠を移しています。これは、当時の政治情勢の変化に適応するための柔軟な戦略と考えられます。

3. 地位向上の戦略:武田晴信に仕えた後、晴信の異母弟である一条信龍の相備衆となり、さらに天文22年(1553年)には麻績郷を与えられ、麻績姓を名乗るようになりました。これは、新しい主君のもとで自身の地位を向上させる戦略だったと推測されます。

4. 領地経営:麻績郷を与えられた後は、その地域の経営に力を入れたと考えられます。東筑摩郡筑北村の清長寺を開基したという伝承は、地域への貢献と自身の影響力拡大を図った証左かもしれません。

これらの戦略は、戦国時代の複雑な政治状況下で、青柳清長が自身と一族の生存と繁栄を図るために採用したものと考えられます。

青柳清長と武田信玄の関係は

青柳清長と武田信玄の関係は、主従関係でした。当初、青柳清長は信濃小笠原氏に属し小笠原長時の家臣でしたが、武田晴信(後の信玄)が信濃に侵攻した際に敗れ、その後武田氏に仕えるようになりました。

武田氏に仕えてからの青柳清長の立場は以下のようになりました:

1. 騎馬五十騎持となり、武田晴信の重臣の一人となりました。

2. 晴信の異母弟である一条信龍の相備衆(側近)となりました。

3. 天文22年(1553年)に武田晴信から麻績郷(現在の長野県東筑摩郡麻績村)を与えられ、以降は麻績姓を名乗りました。

青柳城も武田信玄の前線拠点として改修され、清長は武田氏に臣従して麻績から大岡までを領することとなりました。この関係は、武田氏と上杉氏の抗争にも影響し、天文22年(1553年)の第一次川中島合戦の際には、青柳城が上杉謙信の軍勢に占領されるなど、甲越紛争の主戦場となりました。

青柳清長が築いた青柳城の現状は

青柳城は現在、青柳城址公園として整備されています. 主な特徴と現状は以下の通りです:

1. 模擬櫓門や冠木門が復元されています.

2. 曲輪、堀切などの遺構が良好な状態で残っています.

3. 本丸の北側には、小笠原氏時代の布目積み(布積み)石垣が見られます.

4. 二重堀切が残っており、城への侵入を防ぐ重要な防御施設として見ることができます.

5. 本丸からは北アルプスの山並みや善光寺街道を一望できます.

しかし、2023年7月中旬から、松枯れ被害による倒木のため、青柳宿側からの登山道が立ち入り禁止となっています. 安全確保が難しく、登山道の復旧の見通しは立っていません. 現在は東山側から自動車でアクセスすることができます.

青柳清長が属した信濃先方衆の役割は

青柳清長が属した信濃先方衆は、武田信玄(晴信)が信濃(現在の長野県)に侵攻した際に、自軍に引き入れた地元の有力氏族のことを指します。信濃先方衆の役割は以下のようなものでした:

1. 武田氏の信濃侵攻と支配の補助:武田晴信が信濃に侵攻した際、地元の有力者として重要な役割を果たしました。

2. 軍事力の提供:武田氏に仕えることで、その軍事力を強化しました。例えば、青柳清長は騎馬五十騎持となり、一条信龍の相備衆となりました。

3. 地域支配の担い手:武田氏から領地を与えられ、地域の支配者となりました。青柳清長の場合、天文22年(1553年)に武田晴信から麻績郷を与えられています。

4. 地域情報の提供:地元の事情に詳しい彼らは、武田氏の信濃支配において重要な情報源となったと考えられます。

5. 武田氏と地元勢力の橋渡し:地元の有力者として、武田氏と地域の人々との間の調整役を果たしたと推測されます。

このように、信濃先方衆は武田氏の信濃侵攻と支配において、軍事面と政治面の両方で重要な役割を果たしました。しかし、山本勘助が指摘したように、これら豪族を完全に信用することは危険であり、状況次第で他の勢力に鞍替えする可能性もあったことに注意が必要です。

青柳清長の生涯について詳しく知りたい

青柳清長は戦国時代の武将で、信濃国(現在の長野県)で活躍しました。彼の生涯は以下のように要約できます。

## 出自と初期の経歴

青柳清長は仁科盛国の次男として生まれました。青柳氏は信濃の麻績氏の一族とされています。当初は信濃小笠原氏に属し、小笠原長時の家臣として仕えていました。

## 武田氏への仕官

信濃に侵攻してきた武田晴信(後の信玄)に敗れた後、清長は甲斐武田氏に仕えることになります。武田家では騎馬五十騎持の地位を得て、晴信の異母弟である一条信龍の相備衆となりました。

## 麻績氏としての活動

天文22年(1553年)、武田晴信から麻績郷(現在の長野県東筑摩郡麻績村)を与えられ、以降は麻績の姓を名乗るようになりました。この時期、清長は武田信玄の家臣として約30年間にわたりこの地を守り続けました。

## 晩年と死去

青柳清長は永禄12年(1569年)9月12日に死去しました。東筑摩郡筑北村の清長寺を開基したと伝えられています。

## 後継と家の行く末

清長の死後、嫡子の頼長が家督を継ぎました。頼長は父の遺志を継ぎ、天正12年(1584年)に荒廃した社寺の復興に着手し、麻績神明宮や福満寺などに寄進を行いました。しかし、武田氏の滅亡や政治情勢の変化により、天正15年(1587年)に麻績家は没落しました。

青柳清長の生涯は、戦国時代の地方豪族が様々な勢力に翻弄された歴史を象徴しています。彼は小笠原氏から武田氏へと主君を変え、最終的に麻績氏として一定の地位を確立しましたが、その後の政治的変動により、家系は短期間で没落していきました。

青山忠門~青地元珍/青柳清長/青山忠門/青山忠成/青山吉次~

青山忠門

青山忠門は戦国時代の武将で、三河松平氏の家臣として活躍した人物です。

## 生涯と活動

青山忠門は永正15年(1518年)または永正8年(1511年)に生まれました。上野国出身の青山氏は、忠門の代に近江国から三河国へ移り、額田郡百々村を領して松平広忠に仕えるようになりました。

忠門の主な活動は以下の通りです:

1. 第二次小豆坂の戦いに参戦

2. 永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いでは松平元康(後の徳川家康)の寄騎として参加

3. 永禄6年(1563年)の三河一向一揆の際は元康側につき、岡崎城を守備

4. 元亀2年(1571年)の武田氏による三河侵攻時に奮戦

## 死去

青山忠門の死については諸説あります:

1. 元亀2年(1571年)説:武田氏との戦いで負傷し、その傷が原因で死亡(享年54歳)

2. 天正3年(1575年)説:武田氏との戦いで討ち死に(享年65歳)

## 家族と後継

- 父:青山忠世

- 妻:卯野氏

- 子:忠成(徳川氏に仕え、後に譜代大名となる)

青山忠門の子孫は江戸時代を通じて譜代大名として重要な地位を占めました。

青山忠門はどのような戦いに出場したの?

青山忠門は以下の戦いに参加しました:

1. 第二次小豆坂の戦い(1548年)- 松平広忠に従い、織田信秀勢と戦い戦功を挙げました。

2. 桶狭間の戦い(1560年)- 松平元康(後の徳川家康)に従い、織田信長勢と戦いましたが敗退しました。

3. 三河一向一揆(1563年)- 松平元康に従い、岡崎城を守備しました。

4. 武田氏との戦い(1571年)- 元亀2年、武田信玄の三河侵攻の際に奮戦しました。特に、岡崎城付近まで来た武田軍と岩津村で戦い、武田軍の宇野勘十郎と中山左衛門という武将を討ち取りました。

5. 二連木城の戦い(1571年)- 松平元康に従い武田晴信勢と戦い、この戦いで戦傷を負ったとされています。

青山忠門の最後の戦いについては諸説あり、1571年の武田氏との戦いで負傷して死亡したという説と、1575年(天正3年)に武田氏との戦いで討ち死にしたという説があります。

青山忠門は徳川家康にどのように仕えたの?

青山忠門は、徳川家康の父である松平広忠に仕えた後、家康に近侍して忠実に仕えました。主な活躍は以下の通りです:

1. 永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで、家康(当時は元康)の寄騎として参戦しました。

2. 永禄6年(1563年)の三河一向一揆の際には、家康側につき、岡崎城を守備しました。

3. 元亀年代(1570-73年)には、武田氏の岡崎侵攻の際に、代々の領地である百々村を要塞化して岡崎城防衛の任を果たしました。

4. 元亀2年(1571年)の甲斐武田氏の三河侵攻に際しては、家康のために奮戦しました。

青山忠門の死については諸説あり、この戦いでの傷が原因で死亡したという説と、天正3年(1575年)の武田氏との戦いで討ち死にしたという説があります。いずれにせよ、青山忠門は生涯を通じて家康に忠実に仕え、重要な戦いで活躍した武将でした。

青山忠門の生涯についてもっと知りたい

青山忠門は、戦国時代の武将であり、三河松平氏の家臣として知られています。以下に彼の生涯の重要なポイントをまとめます。

## 生誕と出自

- **生誕**: 青山忠門は永正15年(1518年)または永正8年(1511年)に生まれました。

- **出自**: 上野国出身で、青山氏は藤原氏の流れを汲むとされています。彼は近江国から三河国へ移り、額田郡百々村を領有しました。

## 主な経歴

- **仕官**: 松平広忠に仕官し、第二次小豆坂の戦いにも参加しました。広忠の死後、一時的に今川義元に仕官しますが、桶狭間の戦いでは広忠の子・元康(後の徳川家康)の寄騎として戦いました。

- **三河一向一揆**: 永禄6年(1563年)の三河一向一揆では元康側について岡崎城を守備しました。

## 最期

青山忠門の死には諸説あり、元亀2年(1571年)に甲斐武田氏との戦いで負傷し、その傷が原因で亡くなったという説と、天正3年(1575年)に討ち死にしたという説があります。1571年説では享年54、1575年説では享年65とされています。

## 家族

- **父**: 青山忠世

- **妻**: 卯野氏

- **子**: 忠成(後に徳川氏に仕え、江戸期を通じて譜代大名となる)。

青山忠門は、その忠誠心と戦功から、三河松平氏及び徳川家において重要な地位を占めた武将として評価されています。

青山忠門の墓はどこにあるの?

青山忠門の墓は、愛知県岡崎市百々町にある百々城跡の近くに位置しています。この場所は、忠門が武田軍との戦いで重傷を負った後、遺言に従って葬られたとされています。墓は百々城の参道を進んだ先にあり、灯籠が立つ場所に青山忠門の墓石が見つかります。

具体的には、百々城跡の参道は屋敷地から石段で登る形になっており、個人の敷地内にあるため訪れる際には注意が必要です。周囲は住宅地となっているため、歴史的な遺構は残っていないものの、墓碑とその背後にある亀趺碑が保存されています。

青山忠門の息子は誰なの?

青山忠門の息子は**青山忠成**(あおやま ただなり)です。忠成は、徳川氏に仕え、江戸時代を通じて譜代大名として知られています。

青山忠成~青地元珍/青柳清長/青山忠門/青山忠成/青山吉次~

青山忠成

青山忠成(あおやま ただなり)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は常陸国江戸崎藩の初代藩主であり、江戸幕府の町奉行や老中としても知られています。通称は藤右衛門で、官位は従五位下・常陸介、播磨守です。

## 生涯

**誕生と家族背景**

青山忠成は1551年に生まれ、父は青山忠門、母は卯野氏です。彼の家系は三河国の出身で、父が松平広忠や徳川家康に仕えていたことからその名が記録に残っています。

**若年期と家康への仕官**

忠成は若い頃から徳川家康に近侍し、1572年には父が武田信玄との戦闘で討死したため、家督を継ぎました。彼は家康から高い信任を受け、1585年には家康の三男・秀忠の傅役に任命されました。

**政治的な功績**

1590年には江戸町奉行に任命され、7000石の領地を持つようになりました。また、関ヶ原の戦い(1600年)では秀忠の軍に従軍し、その功績により1601年には8000石を加増され、江戸崎藩を立藩しました。彼はその後も老中として幕政において重要な役割を果たしました。

**死去と影響**

青山忠成は1613年に63歳で死去し、その跡を次男の忠俊が継ぎました。彼の名は現在でも東京都青山地区に残るなど、その影響は長く続いています。

## 系譜

- **父**: 青山忠門

- **母**: 卯野氏

- **正室**: 天方通興の娘

- **側室**: 新城雅忠の娘

青山忠成は、日本の歴史において重要な役割を果たした武将として評価されています。

青山忠成はどのような人物だったの

青山忠成(あおやま ただなり)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は1551年に生まれ、1613年に亡くなりました。忠成は徳川家康やその子秀忠に仕え、江戸幕府の重要な役職を歴任しました。

## **経歴と役職**

- **出自**: 青山氏は三河国出身で、忠成の父は青山忠門です。忠成は若い頃から家康に仕え、1572年に父が討死した後、家督を継ぎました。

- **官職**: 彼は従五位下・常陸介、播磨守の官位を持ち、江戸幕府では町奉行や関東総奉行、老中として重要な役割を果たしました。

- **藩主**: 常陸江戸崎藩の初代藩主としても知られています。彼の領地は最終的に15,000石に達しました。

## **家康との関係**

青山忠成は家康の信任を厚く受けており、特に秀忠の傅役として知られています。彼は秀忠の教育を担当し、その成長を見守りました。忠成は非常に厳格な教育方針を持ち、時には過度な諫言を行ったため、秀忠との関係が複雑になったこともありました。

## **土地と名所**

彼が賜った土地が現在の東京都青山地区の由来とされています。家康から「馬で駆ける限りの範囲を屋敷地として与えよ」と言われたエピソードが伝わっており、その結果、広大な土地を手に入れました。

## **晩年と影響**

青山忠成は1613年に63歳で亡くなりましたが、その後も彼の子孫がその名を受け継ぎ、江戸幕府内で重要な役割を果たし続けました。彼の教育方針や家康との関係は、その後の徳川政権においても影響を与えたと言われています。

青山忠成が家康に近侍した理由は

青山忠成が徳川家康に近侍した理由は、彼の家族背景、家康との信頼関係、そして忠成自身の能力に起因しています。

## 家族背景

青山忠成は、古くから三河国に根ざし、松平家に仕えていた家系の出身です。父・青山忠門が松平広忠に仕えていたため、忠成は幼少期から家康に仕える環境が整っていました。

## 信頼関係

忠成は家康の小姓として仕え、その後、秀忠の養育係にも任命されました。特に、1590年の小田原役では、家康の江戸入府の準備を行い、その功績が評価されました。彼は家康から厚い信任を受けており、江戸町奉行や大名としても活躍しました。このような重要な役職への就任は、忠成と家康との間の強い信頼関係を示しています。

## 忠成の能力

青山忠成は、政務や軍事において優れた能力を発揮しました。彼は「政」の能力を見込まれ、江戸幕府内で重要な役割を果たしました。特に、彼が家康の鷹狩りに随行し、その際に土地を賜ったエピソードは、家康からの特別な信任を象徴しています。

このように、青山忠成が家康に近侍した理由は、彼の出自と信頼関係、そして自身の能力によるものであると言えます。

関ヶ原の戦いでの青山忠成の役割は

関ヶ原の戦いにおける青山忠成の役割は、徳川秀忠の軍に従軍し、信濃国上田城の攻撃に参加したことです。彼は戦いには遅参しましたが、その功績により、戦後の慶長6年(1601年)に8000石を加増され、常陸江戸崎藩の1万5,000石を領することとなりました。

青山忠成は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、江戸幕府の町奉行や老中としても知られています。彼は家康の信任を受けており、秀忠の傅役としても重要な役割を果たしました。戦後は江戸奉行や関東総奉行を兼任し、幕政にも影響を与えました。

青山忠成が老中になった経緯は

青山忠成が老中に就任した経緯は、彼の武将としての才能と徳川家康からの信任によるものです。以下にその詳細を説明します。

## 青山忠成の背景

青山忠成(あおやま ただなり)は、1551年に生まれ、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大名です。父は青山忠門で、家康の家臣として仕えました。忠成は若い頃から家康に近侍し、信任を受けていました。

## 江戸幕府の開府と老中就任

1603年に江戸幕府が開府されると、青山忠成は江戸町奉行に任命され、5,000石の領地を与えられました。その後、彼は関ヶ原の戦いでの功績により、1606年には常陸江戸崎藩主として1万5,000石を領することとなり、老中にも就任しました。老中は江戸幕府における最高職であり、政務を執る重要な役割を担っていました。

## 老中としての活動とその後

青山忠成は、本多正信や内藤清成と共に老中として幕政において重きをなしましたが、慶長11年(1606年)には狩場の問題で一時的に蟄居を命じられることもありました。しかし、その後すぐに赦免され、同年には播磨守に改任されるなど、再び重要な役割を果たしました。

青山忠成はその後も幕府内で影響力を持ち続け、1613年に63歳で亡くなるまで、多くの功績を残しました。彼の老中としての地位は、家康からの厚い信任によって確立されたものであり、その才能が高く評価された結果と言えます.

青山忠成の屋敷地はどこにあったの

青山忠成の屋敷地は、現在の東京都港区青山周辺に位置していました。具体的には、原宿村を中心に、赤坂の一部から上渋谷村にかけての広い範囲が彼に与えられたとされています。

この土地は、徳川家康が忠成に「馬で一回りして参れ。その範囲の土地を屋敷地として与えよう」と言ったことから賜ったもので、忠成は馬を駆け巡りながらその境界を定めたと伝えられています. これにより、青山という地名が生まれ、忠成の屋敷地は江戸時代において大名屋敷や武家屋敷が点在する地域となりました.

青山吉次~青地元珍/青柳清長/青山忠門/青山忠成/青山吉次~

青山吉次

青山吉次(あおやま よしつぐ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、前田氏の家臣として知られています。彼は1542年に尾張国(現在の愛知県)で生まれ、1612年に死去しました。

## 生涯

**初期の経歴**

青山吉次は、父・青山信昌のもとで育ち、15歳の時に織田信長に仕官しました。その後、前田利家に仕官し、彼の下で数々の戦いに参加しました。

**戦功と地位**

天正3年(1575年)には越前府中二十一人衆の一員として功績を認められ、1,000石を授与されました。さらに、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いでは前田利長に従い、2,000石を加増されました。彼はその後も多くの戦闘に参加し、最終的には越中(富山県)の魚津城主となりました。

**晩年**

慶長17年(1612年)6月に魚津で死去し、その後は養子の長正が青山家を継承しました。青山家は明治維新まで続き、数代にわたり加賀藩に仕えました。

## 家族と子孫

青山吉次は前田利長の養女である長寿院を妻として迎え、子供には長正がいます。長正もまた武将として知られ、青山家を引き継ぎました。

## 墓所

青山吉次とその子・長正の墓は富山県魚津市の天神山にあります。青山家はこの地との関係を大切にし続けており、菩提寺も魚津市に位置しています.

青山吉次が織田信長に仕えた理由は

青山吉次が織田信長に仕えた理由は、彼の出自や信長の戦略的な人事方針に起因しています。

## **出自と仕官の背景**

青山吉次は1542年に尾張国で生まれ、青山信昌の子として育ちました。彼は15歳で信長に仕官し、これは当時の戦国時代において、若い武将が有力な大名のもとで成長するための一般的な道でした。

## **信長の人事方針**

織田信長は、出自や家柄に関わらず、実力を重視して部下を採用しました。彼の軍団は能力主義であり、成果を上げれば地位や領地を与えられるシステムが整っていました。このため、青山吉次も信長のもとで活躍し、自身の武将としてのキャリアを築くことができたのです。

## **戦功と忠誠**

青山吉次は信長に仕えた後、賤ヶ岳の戦いなどで功績を挙げ、前田利家に仕官する道を歩みました。彼は信長の下で得た経験を元に、その後の人生でも重要な役割を果たしました。

このように、青山吉次が織田信長に仕えた理由は、彼自身の出自や当時の社会情勢、そして信長の実力主義的な人事方針によるものです。

賤ヶ岳の戦いでの青山吉次の役割は

青山吉次は、賤ヶ岳の戦い(1583年)において前田利長に仕え、重要な役割を果たしました。彼は前田家の一員として戦闘に参加し、その功績が評価されて2,000石の加増を受けました。この戦いは、豊臣秀吉と柴田勝家の間で行われたもので、青山吉次の活躍は前田家の地位向上に寄与しました。

### 青山吉次の役割

- **従軍**: 青山吉次は前田利長に従い、賤ヶ岳の戦いに参加しました。

- **功績**: 戦闘中の彼の活躍により、戦後に2,000石が加増されました。

- **その後の活動**: 賤ヶ岳の戦い以降も、末森城や八王子合戦などで引き続き前田利家に従軍し、数々の戦闘で活躍しました。

青山吉次は、この戦いを通じて前田家内での重要な武将としての地位を確立し、その後も多くの戦闘で貢献しました。

青山吉次が従五位下佐渡守になった経緯は

青山吉次が従五位下佐渡守に任じられた経緯は、彼の武将としての功績とその後の政治的な背景に起因しています。

## 青山吉次の背景

青山吉次(1542年 - 1612年)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、前田氏の家臣として知られています。彼は織田信長に仕官し、その後前田利家に仕官しました。吉次は賤ヶ岳の戦い(1583年)や富山の役(1585年)での活躍が評価され、多くの戦功を挙げました。

## 官位授与の経緯

文禄・慶長の役に従軍した際、彼の軍事的な貢献が認められ、慶長3年(1598年)に朝廷から**従五位下佐渡守**に任じられました。この官位は、彼が前田利長の信任を受けていたことを示すものであり、また彼の地位を確立する重要な要素となりました。従五位下は日本の古代から中世にかけて存在した位階制度であり、地方の有力な武士や国司が持つことが多い階級です。

このように、青山吉次が従五位下佐渡守になった背景には、彼自身の軍事的な功績と前田家との強い結びつきがあったと言えます。

青山吉次の墓所はどこにあるの

山吉次の墓所は、新潟県見附市の山吉町にあります。具体的には、見附市山吉町809番地に位置しており、ここには佐野源左衛門の墓跡が存在しています。この地域は歴史的な背景を持ち、山吉次に関連する伝説や証拠が数多く残されています。

青山吉次の長正はどんな人物だったの

青山長正(あおやま ながまさ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将であり、大名です。彼は加賀藩青山家の第2代当主で、魚津城の城代や天神山城の城主を務めました。

## **生涯**

- **生誕と家族**: 長正は元亀3年(1572年)頃に生まれ、父は織田信長の家臣である浅野左近盛久です。初名は長次で、後に青山吉次の養子となり、長正と名乗るようになりました。

- **仕官と功績**: 彼は前田利家に仕官し、魚津城の2代城代として1万7000石を世襲しました。長正は地域の繁栄に尽力し、特に関ヶ原の戦いでは前田利長に従い出陣しました。

- **死去**: 元和元年(1615年)5月20日に43歳で死去し、戒名は「仏光院殿傑山釈聖英大居士」です。墓所は天神山城跡にあります。

## **業績と影響**

- **関ヶ原の戦い**: 長正はこの戦いで前田利長に従い、大聖寺城を攻め落としました。また、戦後には天神山城に入城し、その管理を任されました。

- **一国一城令**: 後には一国一城令によって天神山城が廃城となるなど、時代の変遷にも影響を受けました。

青山長正はその生涯を通じて前田家に仕え、地域の発展に寄与した重要な武将でした。彼の家系はその後も続き、青山家は明治維新まで存続しました。