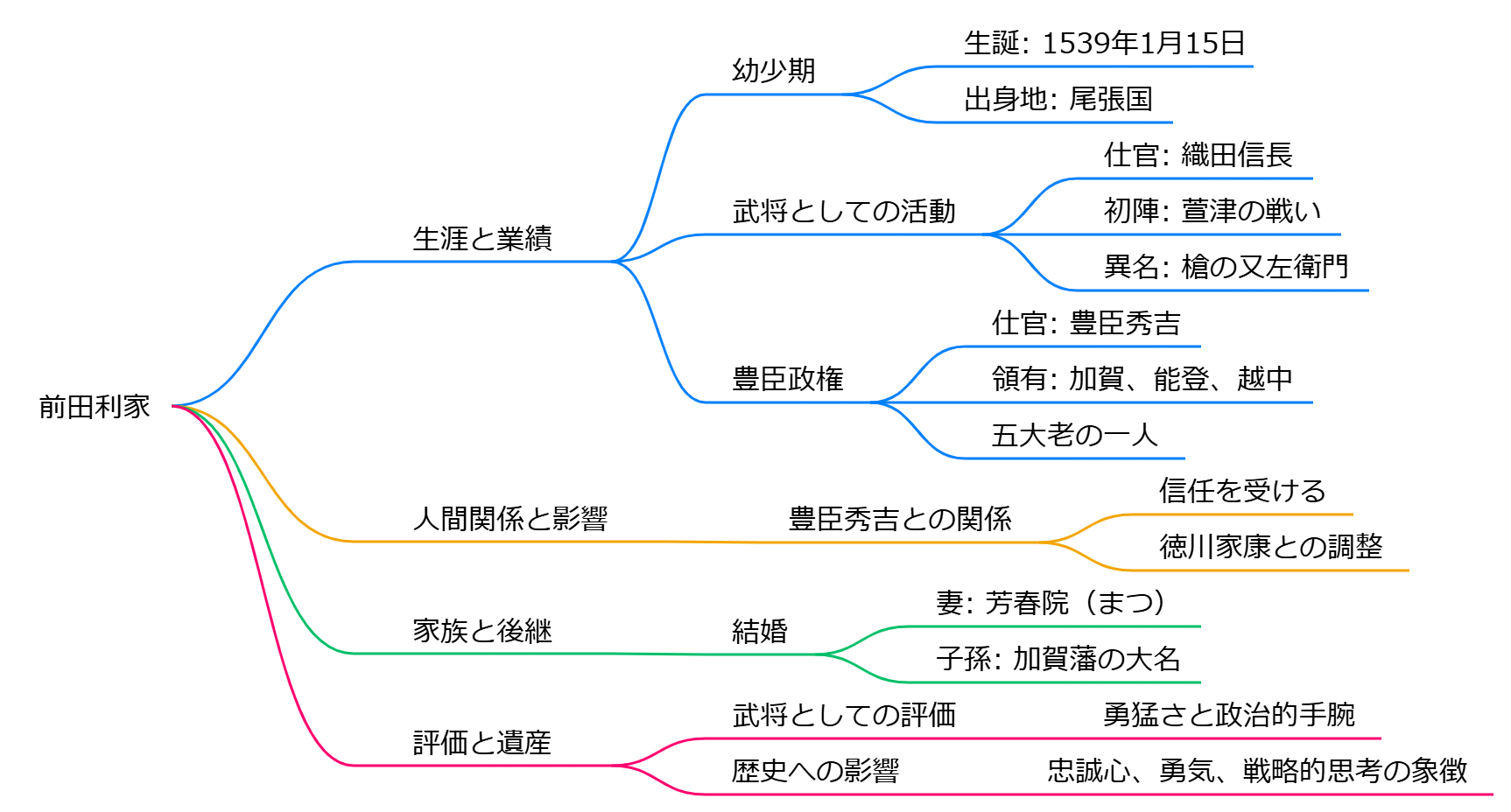

前田利家(まえだ としいえ)は、日本の戦国時代に活躍した著名な武将であり、加賀藩の祖として知られています。

彼は1539年1月15日に尾張国(現在の愛知県名古屋市中川区荒子)で生まれ、1599年4月27日に亡くなりました。

利家は、父・前田利昌の四男として生まれ、幼名は犬千代でした。

生涯と業績

利家は14歳の時に織田信長に仕官し、以後彼の忠実な家臣として数々の戦闘に参加しました。

特に、彼は槍の名手として知られ、「槍の又左衛門」という異名を持っていました。

彼の初陣は1551年の萱津の戦いで、ここで敵将を討ち取る功績を挙げました。

信長の死後、利家は豊臣秀吉に仕官し、彼の天下統一事業に参加しました。

利家はその戦功により、加賀、能登、越中の三国を領有し、加賀百万石の礎を築きました。

彼はまた、豊臣政権の五大老の一人としても知られています。

人間関係と影響

利家は、豊臣秀吉との親しい関係を築き、彼の信任を受けていました。

特に、利家は秀吉の死後、徳川家康との対立を調整する役割を果たしましたが、心労がたたり、病に倒れました。

彼は1599年に亡くなるまで、豊臣家の重要な支柱として活躍しました。

家族と後継

利家は、芳春院(まつ)と結婚し、彼女との間に多くの子供をもうけました。

彼の子孫は加賀藩の大名として続き、前田家は江戸時代においても重要な地位を保ちました。

評価と遺産

前田利家は、戦国時代の武将としての勇猛さだけでなく、政治的な手腕でも評価されています。

彼の生涯は、忠誠心、勇気、そして戦略的思考の象徴とされ、今日でも多くの歴史書や作品で取り上げられています。

加賀百万石の基盤を築いた彼の功績は、後の日本の歴史に大きな影響を与えました。

前田利家

前田利家

前田利家(まえだ としいえ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した著名な武将および大名であり、加賀藩の初代藩主として知られています。彼は1537年12月25日に尾張国の荒子村(現在の愛知県名古屋市)で生まれ、豊臣政権の五大老の一人としても名を馳せました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

前田利家は若い頃、織田信長に仕官し、数々の戦闘で功績を挙げました。特に1560年の桶狭間の戦いでは無断で参加し、敵の首を三つ挙げるなどして信長に忠誠を示しました。彼はその後、織田家に戻り、1569年には前田家の当主となりました。

**加賀百万石の大名**

利家は加賀・越前・能登を平定し、「加賀百万石」の基盤を築きました。1584年には小牧・長久手の戦いで勝利し、その後も北陸地方での領土拡大に尽力しました。特に末森城の戦いでは、少数の兵で大軍を破る奇襲を成功させ、その戦術的才能を発揮しました。

**晩年と影響**

晩年には病気がちになり、1598年に隠居して嫡男の前田利長に家督を譲りましたが、豊臣政権下では重要な役職である五大老に任ぜられました。彼は豊臣秀吉に意見できる数少ない人物として活躍し、1599年に62歳で亡くなりました。

## 人物像

前田利家は「槍の又左」として知られ、武士としての誇りと忠誠心を持った人物でした。彼は生真面目で堅実な性格でありながら、愛妻家でもありました。このような人柄が、多くの人々から信頼される理由となりました。

前田利家は、日本の歴史において重要な役割を果たした武将として記憶されており、その功績は今日でも高く評価されています。

前田利家が「加賀百万石」となったきっかけは

前田利家が「加賀百万石」となったきっかけは、彼の戦国時代における武将としての活躍と、領地の拡大にあります。

## 前田利家の初期の経歴

前田利家は1538年に尾張国で生まれ、織田信長に仕官しました。1575年には越前府中で3万石を拝領し、北陸地方の一司令官として任務を果たしました。信長の死後は豊臣秀吉に仕え、能登国や越中を与えられることで、領地を広げていきました。

## 加賀百万石への道

前田利家は、1583年に秀吉から加賀・越中・能登の三国を与えられました。この時点で、彼の領地は約80万石とされていましたが、その後の検地によって加賀44万石、能登21万石、越中53万石と算出され、合計118万石に達しました。これにより、前田家は「加賀百万石」として知られるようになりました。

## 徳川家との関係

利家は関ヶ原の戦いでは中立を保ちましたが、その結果として徳川家からの信任を受け、加賀藩としての地位を確立しました。彼の死後も、息子の利長が藩主として引き継ぎ、加賀藩は江戸時代を通じて重要な大名家となりました。

このように、前田利家が「加賀百万石」となった背景には、彼自身の軍事的成功と領地拡大が大きく寄与しています。

前田利家が越前府中に三万石を拝領した背景は

前田利家が越前府中に三万石を拝領した背景には、戦国時代の複雑な政治状況と彼自身の軍事的な功績が大きく関与しています。

## 歴史的背景

### 織田信長の戦略

1575年、前田利家は織田信長の命令で越前国に派遣されました。この時期、越前では一向宗の抵抗が強く、利家の任務はこの一向宗を鎮圧することでした。利家はその戦闘で顕著な功績を上げ、信長からの信任を得ることになります。

### 三万石の拝領

利家は越前府中において三万石を拝領し、これは彼の軍事的成功と信長からの厚い信任の証でした。彼はこの地で府中城を築き、地元の統治にあたりました。利家の拝領は、北陸地方における織田軍の指揮官としての地位を確立する重要なステップとなりました。

## 地理的および政治的要因

越前府中は地理的に防御に適した場所であり、また交通の要衝でもありました。このため、利家がこの地を治めることは戦略的にも重要でした。彼は地域の安定と発展に寄与し、その後の加賀藩の基礎を築くこととなります。

## 結論

前田利家が越前府中に三万石を拝領した背景には、織田信長による一向宗への弾圧という歴史的文脈と、利家自身の軍事的な貢献があったことが明らかです。この拝領によって、利家は後に加賀藩主として名を馳せることになります。

前田利家が織田信長に仕えた理由は

前田利家が織田信長に仕えた理由は、彼の武勇や忠誠心、そして信長との個人的な関係に深く根ざしています。

### 武勇と戦績

前田利家は1538年に生まれ、若い頃から信長に仕官しました。彼は「槍の又左衛門」と称されるほどの槍の名手であり、数々の戦闘で功績を挙げました。特に、1552年の萱津の戦いや1560年の桶狭間の戦いなどでの活躍が評価され、信長から厚い信頼を寄せられるようになりました。

### 忠誠心と信長との関係

利家は信長に対して非常に忠実であり、信長が新たな居城を築いた際にはその祝いに参加し、他の家臣と共に感謝される場面もありました。彼は信長のために多くの戦闘に参加し、その都度功績を挙げることで、信長からの評価を高めていきました。

### 信長への帰参

一時期、利家は信長から追放されることもありましたが、その後も無断で戦闘に参加し、功績を上げることで再び信長の下に戻ることが許されました。このような経緯からも、利家は信長への忠誠心を示し続けたことが伺えます。

### 結論

前田利家が織田信長に仕えた理由は、彼自身の卓越した武勇と数々の戦功、そして信長との強い絆によるものでした。利家はその後も織田家の重要な家臣として活躍し、加賀百万石の大名となるまで成長しました。

関が原の戦いが前田家に与えた影響は

関ヶ原の戦いは、前田家にとって戦略的な成功をもたらしました。以下にその影響を詳述します。

## **中立の維持**

関ヶ原の戦いでは、前田家は中立を保つことに成功しました。その結果、前田家は100万石の領地を維持し、他の西軍の大名たちが減封や流罪にあったのに対し、相対的に安定した地位を確保しました。

## **徳川家との関係構築**

戦後、前田利長は徳川家康との良好な関係を築くことで、前田家の安定を図りました。利長は東軍に属し、北陸戦線での戦功によって領地が加増され、最終的には120万石を超える大名となりました。このように、徳川政権下での加増は前田家の影響力を高める要因となりました。

## **豊臣政権内での影響力**

関ヶ原以降、豊臣政権内で調整役としての役割を果たすことができました。前田家は他の大名と比較して経験と財力を持っていたため、政治的な調整が必要な場面で重視される存在となりました。

## **結論**

関ヶ原の戦いは前田家にとって危機ではなく、むしろ機会となりました。中立を維持しつつ徳川家康との関係を強化することで、前田家はその後の日本史において重要な役割を果たすことになりました。

前田利家が徳川家康と同格だった理由は

前田利家が徳川家康と同格であった理由は、彼の豊臣政権内での重要な地位と、他の大名たちからの信頼に起因します。

## 豊臣政権における地位

- **五大老の一人**: 前田利家は豊臣秀吉の死後、五大老の一人として政務に携わりました。この地位は、彼が豊臣家に対して持つ影響力を示しています。

- **石高の差**: 利家の石高は83万石であり、家康(250万石)や毛利輝元(120万石)よりも低いですが、彼の発言力や武将たちからの信頼は非常に高かったため、実質的には同格と見なされていました。

## 信頼と人望

- **秀吉との親密な関係**: 利家は豊臣秀吉の親友であり、その信任を受けていました。秀吉が利家を「律義者」と評価したことからも、彼の人柄が周囲に慕われていたことがわかります。

- **武将たちからの支持**: 利家は多くの武将から圧倒的な信頼を得ており、そのため彼の意見や行動が重視されました。これは、家康が利家を警戒した理由でもあります。

## 政治的戦略

- **豊臣政権への貢献**: 利家は豊臣政権下で多くの戦闘に従軍し、その功績によって地位を確立しました。特に北陸道の惣職として他大名との調整役を果たし、政権内で重要な役割を担いました。

- **家康との微妙な関係**: 利家が生存している間、家康は派手な行動を控え、利家との直接的な対立を避ける傾向がありました。これは利家が持つ影響力を考慮した結果とされています。

このように、前田利家はその地位、人望、そして政治的な役割によって徳川家康と同格と見なされる存在となりました。

前田利家が加賀藩を支配した戦略は

前田利家が加賀藩を支配した戦略は、彼の軍事的才能と政治的手腕を駆使したものであり、以下の要素が挙げられます。

## 領地の拡大と統治

- **初期の領地獲得**: 利家は1581年に織田信長から能登一国を与えられ、その後、豊臣秀吉から北加賀や越中を含む領地を拡大しました。これにより、加賀・越前・能登の三国を支配し、百万石の大名として北陸を治める基盤を築きました.

- **合議制の導入**: 加賀藩では藩主による独裁を防ぐために合議制が採用され、幕府から目付け役が派遣されました。これは藩内の安定を図るための重要な手段であり、利家はこれを利用して藩政を安定させました.

## 軍事的戦略

- **迅速な軍事対応**: 末森城の戦いでは、利家は少数の兵力で敵軍に奇襲をかけて勝利し、能登の支配を確保しました。このような迅速な軍事行動は彼の戦略的思考を示しています.

- **地域防衛と拡張**: 利家は北陸地方での防衛だけでなく、周辺地域への攻撃も行い、特に佐々成政との対立においては積極的に領土拡張を図りました。彼は越中まで進出し、北陸での影響力を強化しました.

## 政治的戦略

- **豊臣家との関係構築**: 利家は五大老として豊臣秀吉亡き後も豊臣家を支え、徳川家康との緊張関係にありながらも豊臣政権内での地位を確立しました。彼は秀吉の死後もその後見人として政治的影響力を持ち続けました.

- **経済感覚の重視**: 利家は経済管理にも注力し、有力な農民を雇って行政業務を任せるなどして効率的な運営を図りました。これにより、藩内の財政状況を改善し、安定した統治が可能となりました.

前田利家は以上のような多面的な戦略によって加賀藩の支配体制を強化し、その後の安定した統治へとつなげました。

前田利家と織田信長の関係はどのようだった

前田利家と織田信長の関係はどのようだった

前田利家と織田信長の関係は、戦国時代における重要な主従関係であり、利家は信長の忠実な家臣として知られています。

## 利家の仕官と信長との出会い

前田利家は1543年に生まれ、1551年に織田信長に仕官しました。当初、彼は織田家の下級武士としてスタートしましたが、次第にその武勇を認められ、信長から厚い信任を受けるようになりました。特に「桶狭間の戦い」や「姉川の戦い」での活躍が評価され、信長から多くの領地を与えられました。

## 利家の忠誠心と功績

利家は信長に対して非常に忠実であり、数々の戦闘で功績を挙げました。特に1581年には能登23万石を与えられるなど、その地位は確固たるものとなりました。また、利家は信長の命令で柴田勝家を監視する役割も担い、北陸地方での領土拡大や防衛に尽力しました。

## 個人的な関係とエピソード

利家と信長の関係には、男色説が存在するなど、主従以上の個人的な絆があったとも言われています。信長が新たな居城を築いた際には、利家もその祝いに招かれ、特別な扱いを受けたことが記録されています。

## 信長の死後

本能寺の変によって信長が亡くなると、利家は豊臣秀吉に仕官し、その後も政治的な影響力を持ち続けました。彼は豊臣政権下でも重要な役割を果たし、「加賀百万石」の初代大名として名を馳せました。

このように、前田利家と織田信長の関係は、戦国時代の日本史において重要な位置を占めており、利家は信長の忠実な部下として多大な貢献をした人物です。

織田信長と前田利家の男色関係はどの程度の証拠がある

織田信長と前田利家の男色関係についての証拠は、主に歴史的な逸話や文献に基づいていますが、確固たる証拠は存在しません。

## 証拠となる逸話

**『利家夜話』の記述**

この文献には、信長が利家に「若いころ、お前は我がそばに寝かせ、秘蔵したものであったな」と冗談を言ったエピソードが紹介されています。この発言は、信長と利家の親密さを示唆するものとして解釈されることがあります。ただし、この文脈では利家が信長の側で警備を務めていたことも考慮されており、必ずしも男色関係を意味するものではないとされます。

**宿直の役割**

前田利家は信長の小姓として「宿直」を務めていたため、夜間に信長の近くで寝起きすることは一般的でした。このため、彼らの関係が男色的であった可能性を否定できない一方で、単なる主従関係として理解されることもあります。

## 歴史的背景

**戦国時代の男色文化**

戦国時代には武士同士の親密な関係があり、特に「衆道」と呼ばれる男色文化が存在しました。これは主君と小姓との間での精神的な結びつきを重んじるものでしたが、具体的な肉体的関係があったかどうかは文献によって異なる解釈があります。

## 結論

信長と前田利家の間に男色関係があったという直接的な証拠は乏しく、逸話や文献から推測するしかない状況です。彼らの関係は主に忠誠心や親密さを示すものであり、男色的な解釈には慎重さが求められます。したがって、この俗説は再評価されるべきだという意見も存在します。

「鶴の汁話」はどのような内容を含んでいる

「鶴の汁話」は、戦国時代の武将である前田利家と織田信長に関する逸話で、主に『利家夜話』に記されています。この話は、信長の新たな居城が完成した際の宴席での出来事を描いています。

### 物語の概要

- **宴席の設定**: 信長が家臣たちを招待し、鶴の汁を含む珍しい料理を振る舞いました。

- **信長の発言**: 利家に引き出物を手渡す際、信長は「若いころ、お前は我がそばに寝かせ、秘蔵したものであったな」と冗談を言い、その髭を引っ張りました。この発言は、信長と利家の親密な関係を示唆しています。

- **利家の行動**: 信長の言葉に舞い上がった利家は、鶴の汁を食べ過ぎてしまい、その結果腹痛を起こしました。この出来事から、利家は鶴の汁が苦手になったとされています。

### 解釈

この話は、利家と信長の間に存在する強い絆や信頼関係を示すものとして解釈されることが多いですが、一方で男色を暗示する逸話としても取り上げられています。利家が信長に秘蔵された存在であったという点から、彼らの関係性について様々な解釈が可能です。

織田信長が前田利家を評価した具体的な場面はある

織田信長が前田利家を評価した具体的な場面として、以下の重要なエピソードがあります。

## 桶狭間の戦いでの功績

1560年、桶狭間の戦いにおいて、前田利家は無断で戦闘に参加し、3つの首級を挙げるという顕著な戦果を残しました。この時、信長は彼の行動を一度は無視しましたが、利家の実力を認めざるを得なくなりました。

## 森部の戦いでの再評価

翌年、利家は森部の戦いにも無断で参加し、再び2つの首級を挙げました。この活躍により、信長はついに利家の帰参を許可し、彼を再び側近として重用するようになりました。

## 忠誠心と武勇による信頼回復

利家は信長に対して強い忠誠心を示し続け、その後も数々の戦闘で活躍しました。特に1570年の姉川の戦いでは、信長の警護を任されるほど信頼されていました。利家は「槍の又左」と称されるほどの武勇を持ち、信長から厚く寵愛されました。

これらのエピソードは、前田利家が織田信長からどれほど評価されていたかを示す重要な証拠です。

前田利家が織田信長に与えた影響は何か

前田利家は、織田信長の重要な家臣として、彼の軍事的および政治的成功に多大な影響を与えました。以下にその主な影響を示します。

## 軍事的貢献

- **戦闘での活躍**: 前田利家は、桶狭間の戦いや姉川の戦い、長篠の戦いなど、信長の主要な戦闘で重要な役割を果たしました。特に姉川の戦いでは、敵将を討ち取り、その武勇が広く知られるようになりました。

- **忠誠心と信頼**: 利家は信長への忠誠を示し続け、その結果として信長から厚い信任を受けました。彼の強さと戦術的な判断力は、信長にとって欠かせない存在となりました。

## 政治的影響

- **前田家の当主として**: 利家は1569年に前田家の当主となり、信長から能登一国を与えられました。彼はその後、加賀藩主として地域の安定に寄与しました。

- **豊臣政権への移行**: 本能寺の変後、利家は豊臣秀吉に仕官し、豊臣政権でも重要な役割を果たしました。彼は秀吉の死後も政権内で影響力を持ち続けました。

## 人間関係と影響力

- **信長との深い関係**: 利家は信長との個人的な関係を築き、その信頼を得ることで多くの権限を与えられました。彼の存在は信長にとって精神的な支えともなっていました。

- **政治的安定への寄与**: 利家の存在は、武断派の暴発を抑える役割も果たし、彼が生存している間は政局が比較的安定していました。

前田利家は、その武勇と忠誠心によって織田信長の軍事的成功を支えただけでなく、後の豊臣政権においても重要な役割を果たした歴史的な人物です。

織田信長と前田利家の関係が歴史書にどのように記録されている

織田信長と前田利家の関係は、戦国時代の日本において多くの歴史書や文献に記録されています。以下にその主要な側面をまとめます。

## 信長と利家の関係の概要

- **忠誠心と戦功**: 前田利家は信長に仕え、数々の戦闘で顕著な戦功を挙げました。特に「桶狭間の戦い」や「萱津の戦い」などでの活躍が評価され、信長から厚く寵愛されました。利家は信長の命令に従い、領土拡大にも貢献しました。

- **清洲会議への参加**: 信長の死後、前田利家は清洲会議で柴田勝家側に付くことになり、その選択について悩んだとされています。この時期、彼は信長の後継者選びに関与し、豊臣秀吉との和議を行うなど、政治的な立場も重要でした。

## 男色説と文化的背景

- **男色の記録**: 一部の文献では、信長と利家の間に男色関係があったとする説も存在します。『利家夜話』などでは、二人が若い頃に寝ていたというエピソードが語られています。この時代には男色が一般的であったため、このような記録も存在することが理解されます。

## 利家のその後

- **加賀百万石への道**: 利家は最終的に加賀百万石の大名となり、豊臣政権下でも重要な役割を果たしました。信長から受けた恩を忘れず、彼への忠誠を示し続けたことが記録されています。

このように、織田信長と前田利家の関係は、戦功や忠誠心だけでなく、文化的な側面も含めて多面的に描かれています。

前田利家が佐々成政と戦った理由は

前田利家が佐々成政と戦った理由は

前田利家が佐々成政と戦った理由は、主に政治的対立と領土争いに起因しています。

## 背景

佐々成政は、豊臣秀吉と対立する立場を選び、織田信長の家臣としての忠誠を貫いていました。1584年、家康と信雄が秀吉に対抗する「小牧・長久手の戦い」が勃発すると、成政は秀吉側についた前田利家に攻撃を仕掛けました。

## 戦闘の理由

1. **領土の防衛**: 成政は前田利家の治める能登の要所である末森城を包囲し、利家の領地を狙いました。この攻撃は、加賀と能登の分断を図るものでした。

2. **政治的対立**: 成政は秀吉に反旗を翻し、前田利家が豊臣側についたことから敵対関係が生じました。利家は自身の領地を守るため、成政との戦いに臨むことになりました.

3. **戦闘経過**: 末森城の戦いでは、成政が15,000人の兵で攻撃しましたが、前田利家は急行してきた精鋭部隊で奇襲をかけ、城を奪還しました. その後も両者の間で熾烈な攻防が続きました。

## 結論

このように、前田利家と佐々成政の戦いは、地域の権力構造や忠誠心が絡み合った結果として展開されました。最終的には前田利家が勝利し、成政は降伏することとなりましたが、この戦いは戦国時代における武将間の複雑な関係を象徴しています。

佐々成政が前田利家と戦った具体的な理由は

佐々成政が前田利家と戦った具体的な理由は、主に政治的な対立と領土争いに起因しています。以下にその詳細を示します。

## 1. 豊臣秀吉との対立

佐々成政は、豊臣秀吉に対抗する形で織田信雄に従い、秀吉の勢力拡大に反発しました。成政は柴田勝家の支持者であり、彼の死後も秀吉に対抗するために戦う姿勢を崩しませんでした。

## 2. 末森城の攻撃

1584年、成政は前田利家の支城である末森城を攻撃しました。これは、前田家が豊臣側についていることへの反発であり、成政はこの城を攻略することで利家の勢力を削ぐ狙いがありました。攻撃は一時成功し、城内まで迫ったものの、利家の援軍が到着し、成政は敗北しました。

## 3. 小牧・長久手の戦い

小牧・長久手の戦いでは、豊臣秀吉と徳川家康との間で和睦が成立したため、成政は孤立し、前田利家との戦いを続けることになりました。この状況下で成政はさらなる攻撃を仕掛けましたが、最終的には秀吉が大軍を派遣し、富山城を包囲することとなります。

## 4. 降伏とその後

1585年には豊臣軍による圧倒的な攻撃を受けて降伏し、越中の所領を失いました。この戦いは成政にとって大きな敗北であり、その後彼は豊臣秀吉に仕官することになりますが、最終的には切腹を命じられる運命となりました。

このように、佐々成政と前田利家の戦いは、豊臣秀吉への忠誠心や領土争いから生じたものであり、それぞれの立場や選択が戦局に大きな影響を与えました。

佐々成政が前田利家に敗れた後の経過は

佐々成政が前田利家に敗れた後の経過は、戦国時代の日本における複雑な政治情勢と成政の運命を物語っています。

## 末森城の戦いとその後

**末森城の戦い**

1584年、佐々成政は前田利家との末森城の戦いで敗北しました。この戦いは、織田信雄と徳川家康との連合軍が豊臣秀吉に対抗するために行われたもので、成政は前田軍に包囲され、最終的に降伏を余儀なくされました。

**越中からの退却**

敗北後、成政は越中へ退却し、一時的に富山城を占拠しましたが、1585年には豊臣秀吉が約10万人の軍勢で富山城を包囲し、成政はほぼ抵抗することなく降伏しました。この結果、彼は越中国のほとんどの領地を失い、大坂へ移住させられました。

## 大坂移住後の活動

**肥後国への転任**

大坂に移住した後、成政は1587年の九州征伐に従軍し、その功績から肥後国の大名に任命されました。しかし、彼の統治下で国人衆が反発し、「肥後国人一揆」が発生しました。成政はこの一揆を鎮圧できず、1588年には豊臣秀吉から切腹を命じられることとなります。

## 最期とその影響

**切腹とその背景**

佐々成政は1588年7月7日、尼崎城下で切腹しました。彼の死は、豊臣秀吉との関係や彼自身の悲劇的な運命を象徴するものでした。成政は生前、多くの民衆から慕われていたものの、その最期は不幸なものであり、彼が施した善政や治水事業も評価されていますが、最終的には悲劇的な結末を迎えました。

このように、佐々成政の人生は戦国時代の激動を反映しており、彼自身の忠義心や苦悩が色濃く表れています。

佐々成政と前田利家の戦いが始まった背景は

佐々成政と前田利家の戦いが始まった背景は、戦国時代の日本における権力争いと領土拡張の文脈に根ざしています。以下にその経緯を詳述します。

## 織田信長の死と権力の空白

1582年、織田信長が本能寺で暗殺されると、彼の家臣たちは新たな主君を巡って二つの勢力に分かれました。豊臣秀吉は信長の後継者として急速に力をつけ、一方で柴田勝家は信長の忠臣として抵抗を続けます。この状況下で、佐々成政は柴田勝家側に立ち、前田利家は豊臣秀吉側につくことになりました.

## 小牧・長久手の戦いとその影響

1584年、小牧・長久手の戦いが勃発し、豊臣秀吉軍と徳川家康・織田信雄連合軍が対峙しました。この戦闘は、北陸地方にも影響を及ぼし、佐々成政はこの機会を利用して前田利家の領地である能登へ侵攻しました. 彼は、前田利家が留守中に末森城を包囲し、利家の支配地域を攻撃する計画を立てました。

## 末森城の戦い

1584年9月9日、末森城の戦いが始まりました。佐々成政は15,000人の大軍を率いて末森城を包囲しましたが、前田利家は急報を受けて2500人の兵を率いて出陣し、成政軍を背後から奇襲しました。この戦闘では両軍ともに750人以上の死者が出ましたが、最終的には前田利家が勝利し、末森城を守り抜きました.

## 結果とその後

この戦いによって前田利家は北陸地方での地位を強化し、その後も佐々成政との激しい攻防が続きました。最終的には豊臣秀吉から与えられた大軍によって佐々成政は降伏し、その領土は前田利家に与えられることとなりました. これにより前田利家は加賀・越前・能登を支配する大名として確立されました。

このように、佐々成政と前田利家の戦いは、織田信長の死後の権力争いや地域間の対立が引き起こした重要な歴史的事件でした。

佐々成政が前田利家に挑戦した際の戦略は

佐々成政が前田利家に挑戦した際の戦略は、主に1584年の末森城の戦いにおいて展開されました。以下にその戦略の主なポイントをまとめます。

## 戦略の概要

1. **目的と背景**:

成政は、前田利家を攻撃することで、信雄・家康連合軍と秀吉軍の膠着状態を打破しようと考えました。彼は前田を攻めることで、戦局を有利に進める機会を得ると期待していました。

2. **末森城の重要性**:

末森城は能登と加賀の国境に位置し、前田家にとって戦略上重要な拠点でした。成政はこの城を攻略することで、自軍の背後を気にせず金沢城を攻撃できる状況を作り出そうとしました。

3. **部隊の分割**:

成政は自軍を三つの部隊に分けて攻撃する計画を立てました。

- 第1隊(3,000人)は能登との国境沿いを突破。

- 第2隊(6,000人)は俱利伽羅峠を越えて進軍。

- 本隊(13,000人)は迂回して末森城を急襲するというものでした。

4. **奇襲攻撃**:

彼は迅速な奇襲によって前田軍が援軍を呼ぶ前に城を攻略することを狙いました。成政はこの作戦に自信を持ち、兵法にも通じていたため、成功する可能性が高いと考えていました。

## 戦闘の展開

- しかし、前田利家は重臣の奥村家福を末森城に配置し、防御体制を整えていました。成政の猛攻に対して利家は援軍を急派し、最終的には成政軍を打破しました。

- 戦闘は激化し、成政は敗北し、越中へ退却することになりました。この結果、彼の計画は失敗に終わりました。

このように、佐々成政の戦略は大胆であったものの、前田利家の防御と迅速な対応によって挫かれる結果となりました。

佐々成政と前田利家の戦いが終わった後の影響は

佐々成政と前田利家の戦いは、戦国時代における重要な出来事であり、その後の影響は両者の運命や地域の政治状況に大きな変化をもたらしました。

## 戦後の影響

1. **前田利家の地位向上**:

- 戦いの結果、前田利家は能登地域での権力を強化し、領地を拡大しました。特に、末森城の防衛に成功したことで、彼は豊臣秀吉からの信任を得て、北陸地方での大名としての地位を確立しました。

2. **佐々成政の没落**:

- 佐々成政は戦後、前田利家との抗争が続く中で次第に追い込まれ、1585年には豊臣秀吉の大軍に包囲されて降伏しました。彼はその後、肥後国主として再起を図るも、国人一揆の鎮圧に失敗し、最終的には切腹を命じられる運命となりました。

3. **地域政治への影響**:

- 成政が降伏したことで、北陸地方は前田家が支配することとなり、この地域の政治的な安定が図られました。一方で、成政が去った後の越中は約300年間加賀藩に支配され続け、このことが地域住民に屈辱感を与えたとされています。

4. **信長家臣団内での対立**:

- 戦い以降、前田利家と佐々成政との関係は敵対的になり、信長の死後の織田家内部での権力闘争が激化しました。特に清須会議では、前田利家が豊臣秀吉側につく決断を下し、成政との不仲が決定的となりました。

このように、佐々成政と前田利家の戦いは、それぞれの武将にとって運命を大きく変える出来事であり、日本全体の戦国時代における権力構造にも深い影響を与えました。

前田利家が「森部の戦い」に参加した理由は

前田利家が「森部の戦い」に参加した理由は

前田利家が「森部の戦い」に参加した理由は、織田信長への忠誠心を示し、復権を図るためでした。利家は、信長からの信任を失い、無断で戦闘に参加することで再び彼の側近として認められようとしました。

## 参加の背景

- **忠誠心の表明**: 利家は、織田家への帰参を果たすために功績を挙げる必要がありました。彼は「森部の戦い」に無断で参加し、斎藤義龍との戦闘において数々の功績を残しました。

- **復権の目指し**: 利家は過去の恩に報いるため、信長に対して忠誠を示すことが重要であり、その結果として彼は戦闘に参加しました。この戦いでの活躍が認められ、ようやく織田家への復帰が許されたのです。

このように、前田利家の「森部の戦い」への参加は、彼自身の名声と地位を回復するための重要な戦略的行動でした。

前田利家が無断で参戦した理由は

前田利家が無断で参戦した理由は、彼の忠誠心と復帰への強い意志から来ています。利家は、織田信長の家臣であったが、「笄斬り事件」により出仕停止処分を受け、浪人となりました。この事件は、彼が同僚の拾阿弥を斬ったことに起因しています。信長の怒りを買った利家は、仕える家を失い、失意の中で過ごすことになりました.

### **無断参戦の背景**

利家は信長への忠誠を示すために、1560年の桶狭間の戦いに無断で参加しました。この戦いでは、彼は3つの首級を挙げる活躍を見せましたが、依然として信長からの許可は得られませんでした. さらに、彼は「森部の戦い」にも無断で参加し、ここでも数々の功績を挙げました.

### **忠誠心と復帰への願望**

利家の無断参戦は、単なる反抗ではなく、自らの武功を通じて信長に再評価されることを期待した行動でした。彼は自らの地位を取り戻すために命を懸けて戦場に赴き、その結果として信長から再び許されることとなりました. 彼の行動は、戦国時代における武士としての忠義と自己実現の象徴的な例とされています。

「首取り足立」とはどのような戦いだったのか

「首取り足立」とは、戦国時代の武将・足立六兵衛に由来する異名で、彼は特にその戦闘能力と敵の首を取る技術で知られていました。この名は、彼が敵の首を素手で取り、その力強さから来ています。

## 森部の戦い

**戦の背景**

森部の戦い(1561年)は、美濃国で織田信長軍と斎藤龍興軍との間で行われました。斎藤義龍が急死し、若い龍興が家督を継いだことを受けて、信長は美濃への侵攻を開始しました。

**戦闘の詳細**

この戦いでは、織田軍約1500人に対し、斎藤軍は約6000人とされました。織田軍は森部での交戦を経て、斎藤軍に大勝しました。足立六兵衛は斎藤軍の重臣であり、「首取り足立」と称されるほどの猛将でしたが、前田利家によって討ち取られました。この戦功により、利家は信長に帰参を許され、新たな所領も与えられました。

**戦後の影響**

森部の戦いは、織田信長にとって美濃攻略の重要な一歩となり、前田利家にとっても復活劇として記憶されています。利家はこの勝利によって信長から再び信任されることとなりました。

このように、「首取り足立」と呼ばれる足立六兵衛との戦いは、歴史的な意義を持つ出来事でした。

森部の戦いでの前田利家の具体的な戦績は

前田利家は、1561年の森部の戦いで顕著な戦績を残しました。この戦いは、織田信長軍と斎藤龍興軍との間で行われ、利家は重要な役割を果たしました。

## 森部の戦いにおける前田利家の戦績

- **出陣背景**: 前田利家は、信長の逆鱗に触れて出奔していたが、桶狭間の戦いに続き無断で森部の戦いに参加しました。

- **討ち取った敵**: 利家は、斎藤軍の猛将「足立六兵衛」を討ち取るという大手柄を挙げました。足立は「頸取足立」とも称され、その首を取ることが非常に重要視されました。

- **戦闘結果**: 織田軍は約1,500人に対し、斎藤軍は約6,000人であったにもかかわらず、織田軍が勝利を収めました。斎藤軍は170名以上が討死し、信長はこの勝利をもって美濃国への進出を強化しました。

- **評価と報酬**: 戦後、利家は信長の陣に戻り、この功績が認められて帰参を許されました。信長は「この猛将を討ち取るは城一国の価値あり」と称賛し、利家には300貫(約60町歩の水田相当)の加増が与えられました。

このように、森部の戦いでの前田利家の活躍は彼の武将としての名声を高める重要な出来事となりました。

森部の戦いが前田利家の将来に与えた影響は

森部の戦いは、前田利家の将来に大きな影響を与えた重要な出来事です。この戦いは1561年に発生し、織田信長の軍が斎藤龍興率いる軍勢に勝利したもので、利家は無断で参加し、数々の功績を挙げました。

## 森部の戦いの概要

- **日付**: 1561年5月11日

- **場所**: 美濃国森部

- **交戦勢力**: 織田信長軍(約1,500)対斎藤龍興軍(約6,000)

- **結果**: 織田信長軍の勝利

この戦いで、利家は「首取り足立」と称される敵将を討ち取り、その活躍が評価されました。信長は彼の帰参を許可し、これが利家にとって出世の契機となりました。

## 利家の出世と影響

森部の戦い後、利家は織田信長に対してさらなる忠誠を誓い、領土拡大に貢献しました。彼は1569年には前田家の当主となり、その後も数々の戦闘で活躍し続けました。利家の名声はこの戦いを契機に広まり、信長から厚く寵愛されるようになりました。

## 結論

森部の戦いは前田利家にとって重要な転機であり、彼の軍事的および政治的キャリアを大きく変える要因となりました。この戦いによって彼は織田家に戻り、その後の歴史的な役割を果たすための基盤を築くことができたのです。

森部の戦いが織田信長との関係にどのような影響を与えたのか

森部の戦いは、1561年に織田信長が斎藤龍興に対して勝利を収めた戦闘であり、信長の勢力拡大とその後の日本統一に向けた重要なステップとなりました。この戦いが信長との関係に与えた影響は以下の通りです。

## 戦闘の概要

- **背景**: 斎藤義龍の急死により、若き斎藤龍興が跡を継いだことを受け、信長はこの機会を利用して美濃国への侵攻を決断しました。信長軍は約1500人、斎藤軍は6000人という兵力差がありましたが、信長は巧妙な戦術で勝利を収めました。

## 信長との関係への影響

- **領土拡大**: 森部の勝利により、美濃国の支配権を確立し、信長はその後の戦略的な地位を強化しました。特に、墨俣砦の改修や新たな拠点の設立が行われ、信長の防衛体制が整いました。

- **武将の忠誠心**: 前田利家など、有能な武将が信長に仕官するきっかけとなり、彼らの忠誠心を高める結果となりました。利家はこの戦いで目覚ましい活躍を見せ、信長から高く評価されました。

- **政治的地位の向上**: この勝利によって信長は「天下人」としての地位を確立し、その後の統一戦争へ向けた基盤を築くことができました。これにより、彼は他の大名との対立や同盟形成において有利な立場を得ました。

森部の戦いは、信長が日本統一へ向けて進む中で非常に重要な転機となり、その後の彼の軍事的および政治的成功に寄与しました。

前田利家が「末森城の戦い」で奇襲を行った背景は

前田利家が「末森城の戦い」で奇襲を行った背景は

前田利家が「末森城の戦い」で奇襲を行った背景には、戦国時代の複雑な政治状況と軍事的な戦略が影響しています。

## 戦の背景

**小牧・長久手の戦いとの関連**

1584年、羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康連合軍が小牧・長久手で対峙している中、越中の佐々成政は、羽柴軍が苦戦している情報を受けて、織田・徳川連合軍に呼応する形で前田利家の領地である末森城を攻撃することを決定しました。

**末森城の重要性**

末森城は加賀と能登を結ぶ要所であり、この城が陥落すると前田利家は能登の支配権を失うだけでなく、金沢まで攻め込まれる危険性もありました。このため、利家にとって末森城の防衛は非常に重要でした。

## 奇襲の実行

**佐々成政の包囲**

佐々成政は9月9日に末森城を包囲し、約15,000人の兵力をもって攻撃を開始しました。前田方は300人の守備隊であり、数的に劣勢でした。戦闘が始まると、前田方は一時的に劣勢となり、落城寸前に追い込まれました。

**利家の出陣と奇襲**

金沢城で危機を知った前田利家は、2500人の兵を率いて出陣し、高松村の農民から案内を受けて佐々軍の手薄な海岸路を利用して進軍しました。9月11日の明け方には佐々軍の背後から攻撃し、これに成功しました。この奇襲によって前田軍は勝利を収め、佐々成政は越中へ退却しました。

このように、「末森城の戦い」における前田利家の奇襲は、彼自身や前田家にとって存亡を賭けた重要な戦闘であり、その結果として彼は領国防衛に成功し、その後も羽柴秀吉と協力して北陸地方での攻勢を強めていくことになります。

末森城の戦いが前田利家の政治的勝利にどのような影響を与えたのか

末森城の戦い(1584年)は、前田利家にとって重要な軍事的および政治的勝利をもたらしました。この戦いは、彼の領地を守るだけでなく、その後の豊臣政権における地位を確立する上でも大きな影響を与えました。

## 戦いの概要

末森城は加賀と能登の境界に位置し、戦略的に重要な拠点でした。佐々成政が1万5千の兵を率いて攻撃してきた際、前田利家は2500人の兵で急行し、敵軍の背後から奇襲をかけて勝利しました。この勝利により、前田家は領国を防衛し、秀吉の援軍が到着するまで持ちこたえました。

## 政治的影響

### 領地の拡大

戦後、前田利家は越中の4郡のうち3郡を獲得し、彼の領地は加賀・能登・越中に広がりました。これにより、前田家は90万石という大名へと成長しました。

### 豊臣政権内での地位向上

利家は秀吉から信任され、北陸道の統括者としての役割を果たすようになりました。彼は豊臣政権内で重要な政治的役割を担い、多くの外交交渉にも関与しました。特に、東北地方や奥羽の大名との関係構築に努め、豊臣政権を安定させるために貢献しました。

### 信頼関係の構築

秀吉との個人的な友誼も深まり、利家は秀吉から重用され続けました。彼は官位も引き上げられ、最終的には参議という高位に任命されました。このような信頼関係は前田家のさらなる発展につながりました。

## 結論

末森城の戦いは前田利家にとって単なる軍事的勝利ではなく、その後の政治的成功への重要なステップとなりました。彼はこの勝利を契機に豊臣政権内での地位を確立し、北陸地方で強い影響力を持つ大名として成長しました。

前田利家が奇襲を成功させるためにどのような戦略を用いたのか

前田利家が奇襲を成功させるために用いた戦略は、以下のような要素から成り立っています。

## 迅速な出動

前田利家は、金沢城で末森城が危機にあるとの情報を受け取ると、即座に精鋭2,500人を率いて能登へ出陣しました。この迅速な行動が、敵の準備を整える前に攻撃を行うための重要な要素となりました。

## 敵の背後を突く

利家は、15,000人の佐々成政の軍勢に対し、背後から攻撃するという奇襲作戦を実行しました。少数の兵力で大軍を相手にする際、敵の意表を突くことが勝利の鍵となります。

## 情報収集と状況判断

利家は戦局を冷静に判断し、敵の動きや状況を把握する能力に優れていました。彼は「率いている兵の数が多いからと言って、決して油断してはならない」と自らに言い聞かせており、この心構えが奇襲作戦の成功に寄与しました。

## 経験則の活用

前田利家は過去の戦闘経験から、少数でも大軍を破ることが可能であることを理解していました。彼自身も奇襲作戦で成功した経験があり、その教訓を生かして戦略を立てていました。

これらの戦略的要素が組み合わさることで、前田利家は奇襲作戦を成功させ、歴史的な勝利を収めたのです。

佐々成政が急襲を仕掛けた背景について詳しく知りたい

佐々成政が急襲を仕掛けた背景には、豊臣秀吉との対立や、彼の領地での混乱が大きく影響しています。以下にその詳細を説明します。

## 佐々成政の立場と背景

**信長の死後の状況**

佐々成政は織田信長の家臣として活躍していましたが、信長の死後、豊臣秀吉との関係が緊張しました。成政は北陸地方を拠点にし、反秀吉勢力としての立場を強化していきました。

**肥後国衆一揆**

天正15年(1587年)、成政は肥後国を与えられましたが、強引な検地を実施した結果、地元の国衆たちから反発を受け、一揆が勃発しました。この一揆は彼の統治能力に疑問を投げかけ、成政は窮地に追い込まれました。

## 急襲の計画と実行

**前田利家との対立**

成政は前田利家との戦いにおいて何度も敗北し、その結果、彼の支持基盤が揺らぎました。特に、前田利家が豊臣方についたことが成政にとって大きな脅威となり、急襲を決意する要因となりました。

**戦略的な動機**

成政は自軍の兵力を富山城に集中させ、前田利家への急襲を計画しました。彼は前田軍との対決によって戦局を有利に進められると考え、自らの立場を強化しようとしました。

## 結果と影響

急襲は最終的には失敗し、成政は秀吉に降伏することになります。彼の行動は織田家再興への執念が強く反映されたものであり、その結果として彼自身の運命も大きく変わることになりました。このように、佐々成政が急襲を仕掛けた背景には、彼自身の忠義心や政治的な葛藤、周囲との関係性が深く関与していたことが分かります。

末森城の戦いが加賀百万石の礎となった理由は

末森城の戦い(1584年)は、加賀百万石の基礎を築いた重要な戦闘であり、前田利家と佐々成政の間で繰り広げられました。この戦いが加賀百万石の礎となった理由は以下の通りです。

## 戦略的重要性

**地理的要衝**

末森城は加賀と能登を結ぶ重要な交通路に位置しており、ここを制圧されると前田利家は金沢への攻撃を受ける危険が高まりました。したがって、利家にとってこの城は防衛の要であり、陥落を許すわけにはいきませんでした。

**敵勢力の脅威**

佐々成政は、末森城を攻略することで前田家の軍事力を削ぎ、自身の背後を固めた上で金沢城への攻撃に専念する狙いがありました。このため、利家は自ら出陣し、成政の大軍に立ち向かう必要がありました。

## 戦闘の経過

戦闘は9月9日に始まり、利家は2500の兵を率いて佐々軍に対抗しました。最終的に前田軍は奇襲を成功させ、佐々軍を撃退しました。この勝利により、前田家は領土を守り抜き、後に秀吉から越中の領地を与えられることになります。

## 加賀百万石への道

この戦いによる勝利は、前田利家の勢力を一層強化し、その後の加賀百万石体制の確立に寄与しました。特に秀吉が数万の大軍を率いて成政を降伏させたことからも、この戦いが前田家の運命を大きく左右したことが明らかです。

このように、末森城の戦いは前田家にとって運命的な一戦であり、その結果が加賀百万石への道を開いたと言えます。

前田利家が小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉と協力した背景は

前田利家が小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉と協力した背景には、戦国時代の権力闘争や個々の政治的判断が影響しています。

## 戦国時代の情勢

小牧・長久手の戦いは1584年に発生し、羽柴秀吉と織田信雄、徳川家康との間で繰り広げられました。この戦いは、信長の死後に織田家内での権力争いが激化した結果として起こりました。信雄は秀吉の台頭に危機感を抱き、家康と連携して秀吉に対抗することを決定しました.

## 前田利家の立場

前田利家は、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家側として戦った後、秀吉に仕官し、その信任を得ることに成功しました。利家は秀吉側に付くことで、自身の領地を守る道を選びました。小牧・長久手の戦いでは、利家は秀吉軍として参戦し、彼の信頼を強化する機会としました.

## 利家の判断

利家が秀吉と協力した理由には、以下の要素が挙げられます:

- **生存戦略**: 戦国時代の不安定な情勢において、強力な後ろ盾を持つことは重要でした。秀吉との連携は、利家自身とその領地を守るための賢明な選択でした.

- **権力基盤の強化**: 秀吉との関係を深めることで、利家は加賀二郡の新たな領地を得るなど、自身の権力基盤を強化しました.

## 結論

前田利家が小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉と協力した背景には、戦国時代特有の権力闘争や生存戦略が大きく影響しています。彼は、自身の立場を確保するために秀吉との協力関係を選び、その結果として豊臣政権下で重要な役割を果たすこととなりました。