足利義昭(あしかが よしあき)は、室町幕府の第15代将軍であり、最後の将軍として知られています。

彼の生涯は、戦国時代の激動の中で展開され、特に織田信長との関係が重要な要素となっています。

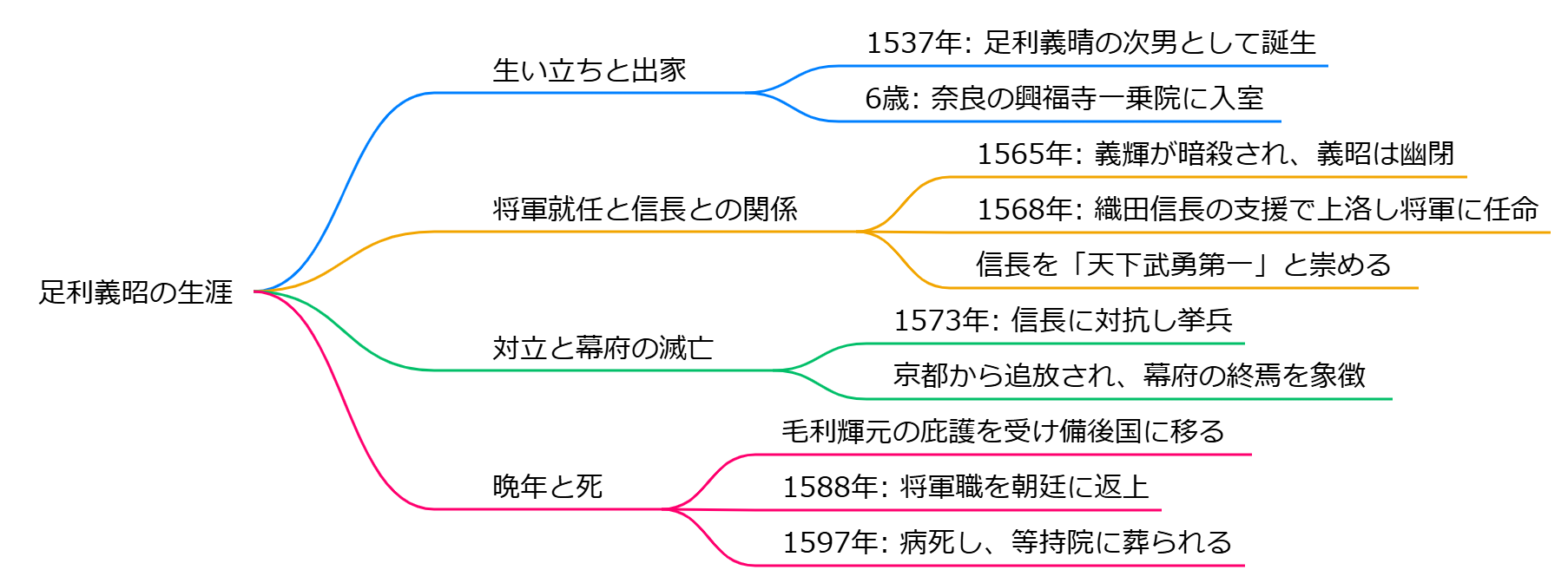

生い立ちと出家

足利義昭は1537年に、室町幕府の第12代将軍・足利義晴の次男として生まれました。

幼少期には、嫡子以外は出家する慣例に従い、6歳で奈良の興福寺一乗院に入室し、覚慶(かくけい)と名乗りました。

将軍就任と信長との関係

1565年、義昭の兄である第13代将軍・足利義輝が暗殺され、義昭は幽閉されましたが、細川藤孝の助けを借りて脱出し、還俗して義秋と名乗ります。

その後、朝倉義景の庇護を受け、1568年に織田信長の支援を得て上洛し、征夷大将軍に任命されました。

義昭は信長を「天下武勇第一」と崇め、良好な関係を築いていましたが、次第に信長の傀儡として扱われることに不満を抱くようになります。

対立と幕府の滅亡

1573年、義昭は信長に対抗するため、朝倉義景や浅井長政と連携して挙兵しますが、信長の軍勢に敗れ、京都から追放されます。

この出来事は室町幕府の終焉を象徴するものであり、義昭はその後も信長に抵抗し続けましたが、最終的には失敗に終わります。

晩年と死

義昭はその後、毛利輝元の庇護を受けて備後国に移り、再び幕府の復興を目指しましたが、実現することはありませんでした。

1588年には将軍職を朝廷に返上し、1597年に病死しました。

彼の法号は霊陽院昌山道休であり、等持院に葬られました。

足利義昭の生涯は、戦国時代の権力闘争の中で、将軍としての権威と実権の喪失を象徴するものであり、彼の行動はその後の日本の歴史に大きな影響を与えました。

足利義昭

足利義昭

足利義昭は室町幕府の第15代征夷大将軍で、1537年12月5日に生まれ、1597年10月9日に没した。彼は足利義晴の次男で、母は近衛尚通の娘である。

## 経歴

初め奈良一乗院に入り覚慶と称したが、1565年に兄義輝が三好三人衆に殺害された後、還俗して義秋、のち義昭と改名した。1568年、織田信長の支援を得て京都に入り、将軍となって幕府を再興した。

## 信長との関係

当初、信長と義昭は良好な関係にあったが、徐々に対立するようになった。義昭は自ら政治手腕を発揮しようとしたが、信長は傀儡として扱おうとした。この対立は1573年に頂点に達し、信長は義昭を京都から追放し、室町幕府を滅ぼした。

## 晩年

追放後も義昭は幕府回復を目指して活動を続けた。1588年に京都に帰り、出家して昌山と号し、准三后に叙せられた。1592年の朝鮮出兵には肥前名護屋に従軍した。

義昭の執拗な京都復帰運動は、将軍家の権威がなお戦国大名の間で精神的規範として作用していたことを示しており、足利将軍家の最後を飾る行動として評価される。

足利義昭と織田信長の関係はどのように変わったの

足利義昭と織田信長の関係は、初期の協力から最終的な対立へと大きく変化しました。

## 初期の協力関係

足利義昭は、室町幕府の最後の将軍として、1568年に織田信長の支援を受けて上洛し、将軍職に就きました。この時、信長は義昭を将軍として立てることで幕府の権威を利用し、自身の軍事行動を正当化しようとしました。義昭もまた、信長の強大な軍事力を背景に自らの権力を強化しようとしました。この段階では、両者は「相互補完関係」にあり、良好な関係を築いていました。

## 対立の始まり

しかし、次第にこの関係は変わっていきます。義昭は自らの政治的手腕を発揮したいと考え、信長に対する不満が高まりました。信長は義昭を傀儡として扱おうとし、義昭はその状況に反発し始めたのです。特に、義昭は武田信玄や朝倉氏など他の大名と連携し、信長包囲網を形成するなどして対抗しました。

## 最終的な対立と追放

1573年、信長は義昭を京都から追放し、室町幕府を滅ぼしました。この決断は、義昭が信長に従わなくなり、自らの権力を強化しようとした結果として生じました。信長はもはや義昭の存在を必要とせず、彼を排除することで完全な支配権を確立しました。

このように、足利義昭と織田信長の関係は、初めは互いに利用し合うものでしたが、その後の政治的駆け引きや意見の対立によって最終的には敵対関係へと変わっていったのです。

信長が義昭を追放した理由は具体的に何だったの

織田信長が足利義昭を追放した理由は、主に以下のような要因によるものです。

## **1. 政治的対立の深化**

信長と義昭の関係は、当初は相互補完的でしたが、次第に対立へと進展しました。義昭は信長の影響力を弱めようと、他の大名との連携を強化し、信長包囲網を形成しました。特に、義昭が武田信玄や朝倉氏などと連携し、信長に対抗する姿勢を見せたことが、信長の不満を引き起こしました。

## **2. 信長の支配欲**

信長は義昭を将軍として擁立したものの、自身が幕府の実権を握ることを望んでいました。義昭が独自に行動しようとすることで、信長は自らの権力基盤が脅かされると感じ、これを許容できなくなりました。特に、義昭が信長の指示を無視して密書を送り、独断で行動することが多くなったため、信長との対立が深まったのです。

## **3. 軍事的圧力**

1573年、義昭は信長に対抗するために各地に密書を送り、自らの権威を示す行動に出ました。これに対し、信長は「十七条の意見書」を通じて義昭を厳しく批判し、その行動を制約しようとしました。このような軍事的および政治的な圧力が相互に作用し合い、最終的には信長が義昭を追放する決断に至りました。

## **4. 室町幕府の終焉**

最終的に1573年、信長は義昭を京都から追放し、室町幕府を事実上滅ぼしました。この行動は、信長自身が天下統一へ向けた新たな時代の幕開けを意味していました。

このように、信長と義昭の関係は複雑であり、政治的な権力闘争や軍事的圧力が交錯した結果として追放という結末に至ったと言えます。

義昭が信長に頼った理由は何か

足利義昭が織田信長に頼った理由は、主に以下の要因に起因しています。

## **室町幕府の再興**

義昭は、戦国時代の混乱の中で室町幕府を再建し、自らの権威を取り戻すために信長の力を必要としていました。信長は当時、急速に勢力を拡大しており、義昭はその軍事力を背景に将軍職に就くことができました。

## **相互補完関係**

初期の段階では、義昭と信長は「互いに補完し合う関係」にありました。義昭は信長を通じて軍事行動を正当化し、信長は義昭の名の下で戦うことで自らの行動に正当性を持たせていました。この関係は、両者が互いに利益を得る形で成り立っていました。

## **信長の意図**

信長もまた、義昭を将軍として擁立することで自らの権威を高めようと考えていました。最初は義昭との協力によって幕府の権威を利用し、自身の勢力拡大を図る意図がありました。信長は義昭を「父」と慕うほど信頼されていたが、次第にその関係は変化していきました。

## **敵対関係への変化**

しかし、次第に義昭が自らの政治的権限を強化しようとする一方で、信長は彼を傀儡として扱おうとしたため、両者の関係は悪化しました。最終的には、義昭が信長に対抗するための連携を試みるようになり、これが信長との対立へとつながりました。

このように、義昭が信長に頼った背景には、室町幕府再興への期待や相互補完的な関係があったものの、その後の思惑の違いから敵対関係へと発展していったことが挙げられます。

信長が義昭を将軍にしたことでどのような利益を得たの

織田信長が足利義昭を将軍に擁立したことには、いくつかの戦略的な利益がありました。

## 信長の利益

**1. 権威の獲得**

信長は義昭を将軍にすることで、室町幕府の権威を利用し、自身の軍事行動や政治的決定を正当化しました。義昭の名の下で行動することで、信長は他の大名に対してもその権威を示し、支持を得ることができました。

**2. 京都支配の強化**

義昭を将軍として擁立することで、信長は京都及びその周辺地域における支配を強化しました。これにより、信長は自らの勢力圏を拡大し、地域内での影響力を高めることができました。

**3. 同盟関係の構築**

信長は義昭と共に上洛することで、他の大名との同盟関係を築く機会を得ました。特に、義昭の将軍職は信長にとって重要な後ろ盾となり、他の大名との連携を強化する要素となりました。

**4. 政治的な立場の確立**

信長は義昭との関係を利用して、自身の政治的地位を高めました。義昭が将軍として存在する間、信長は実質的な権力者として振る舞うことができ、この関係は当初は良好でしたが、徐々に対立へと発展しました。

## 結果的な対立

しかし、この関係は次第に悪化し、最終的には1573年に信長が義昭を追放する結果となります。これは信長が義昭の権力が自らに対抗する可能性を感じたためであり、このようにして初期には互いに利益を享受していたものの、その後の対立は新たな戦略的選択肢となったと言えます。

信長が管領や副将軍就任を断った理由は何か

織田信長が管領や副将軍の就任を断った理由は、主に以下のような要因によります。

## **1. 室町幕府の権威の低下**

信長が提案された管領や副将軍の職位は、当時の室町幕府において既に形骸化しており、実質的な権力を持たない名誉職と化していました。そのため、信長はこれらの役職に興味を示さなかったと考えられます。

## **2. 自身の権力基盤の確立**

信長は足利義昭を将軍として擁立しつつも、自らの権力を強化するためには、義昭の下で部下として位置づけられることを避けたかったとされています。彼は、幕府の権限を委任された形で自らの影響力を拡大することに注力していたため、形式的な役職にはこだわらなかったと見られています。

## **3. 名誉への配慮**

信長は、管領や副将軍という地位が持つ名誉に対して「恐れ多い」と感じたとも言われています。彼は自らがその地位に就くことが不適切であると考えた可能性があります。

## **4. 政治的な戦略**

信長は当初、幕府との合議制を重視していたものの、次第にその必要性が薄れていきました。彼は畿内五か国を平定することに専念し、天下統一ではなく地域的な支配を目指していたため、管領や副将軍としての役割を果たす必要がないと判断したとされています。

これらの理由から、信長は管領や副将軍の就任を辞退したと考えられます。

義昭が信長に頼ったことでどのような影響があったの

足利義昭が織田信長に頼ったことは、戦国時代の日本において重要な政治的影響をもたらしました。この関係は、初期には相互補完的であったものの、次第に対立へと発展しました。

## 初期の協力関係

義昭は信長の強大な軍事力を頼りに将軍職につきました。信長は義昭を将軍として擁立することで、室町幕府の権威を高め、自らの軍事行動が義昭の上意を受けた戦いであると宣言することで正当性を確保しました。この段階では、両者の関係は良好であり、信長は義昭との協力を通じて自らの権力基盤を強化しようとしました。

## 思惑の違いと関係悪化

しかし、次第に義昭は自らの政治的権限を取り戻そうとし、信長との関係が悪化しました。信長は義昭を傀儡として利用しようとし、一方で義昭は自らの意向を尊重されることを望みました。このような背景から、信長が示した「五か条の条書」は義昭に対する制約であり、彼が不満を募らせる要因となりました。

## 最終的な対立

最終的には、義昭と信長の関係は破綻し、1573年に義昭は京都から追放されます。この追放は、信長が自ら天下人となるために必要なステップであり、義昭がもはや利用価値がなくなったことも影響しています。信長包囲網が形成される中で、義昭も反信長勢力と結びつくようになりましたが、その後も彼自身の力では再興できず苦境に立たされました。

このように、足利義昭が織田信長に頼ったことで、一時的には相互利益をもたらしましたが、最終的には両者の思惑の違いから対立へと発展し、日本史における重要な転換点となりました。

足利義昭が戦略家としての実力はどの程度だったの

足利義昭は、戦略家としてある程度の才能を示しましたが、最終的には限界に直面しました。

## 戦略的な動き

1. 織田信長の支援を得て将軍に就任し、幕府再建を目指しました。

2. 京都防衛のため、石山城と今堅田城という2つの要衝に城を築き、信長の侵攻を遅らせる積極的な防衛戦略を立てました。

3. 武田信玄と共に東西から織田家を挟撃する大戦略を立案しました。

## 限界と失敗

しかし、義昭の戦略には以下のような限界がありました:

1. 琵琶湖の制水権を信長に握られており、湖上の防衛ネットワークを構築できませんでした。

2. 朝倉氏や浅井氏からの後方支援を得られず、防衛戦略が十分に機能しませんでした。

3. 信長との関係悪化:当初は協力関係にあった信長と徐々に対立し、最終的には京都から追放されました。

結論として、足利義昭は防衛戦略や同盟関係の構築など、一定の戦略的思考を持っていましたが、実際の軍事力や政治力の不足、そして信長の圧倒的な力の前に、その戦略を効果的に実行することができませんでした。戦国時代の複雑な権力構造の中で、限定的な成功しか収めることができなかったと言えます。

足利義昭が戦略家としての実力はどの程度だったの

足利義昭は戦略家としてはあまり優れていなかったと言えます。以下の点から、彼の戦略的能力の不足が見て取れます:

1. 織田信長の支援を得て将軍になったにもかかわらず、後に信長と対立してしまいました。これは政治的洞察力の欠如を示しています。

2. 信長との協調路線を歩んでいたにもかかわらず、周囲の状況変化に影響され、信長を裏切る決断をしました。これは長期的な戦略vision不足を示しています。

3. 信長を裏切った後、各地の大名に協力を求めましたが、効果的な同盟を形成することができませんでした。これは外交戦略の弱さを示しています。

4. 室町幕府の再建を目指しましたが、実際には幕府の終焉を早める結果となりました。これは状況判断の甘さと戦略的思考の欠如を示しています。

5. 豊臣秀吉にも利用されようとしており、強力な戦国大名たちの間で効果的に立ち回ることができませんでした。これは政治的駆け引きの能力不足を示しています。

義昭は複雑な戦国時代の政治情勢を読み切れず、自身の立場を有効に活用することができませんでした。彼の行動は、短期的な利益を追求する傾向があり、長期的な戦略的思考が欠けていたと言えるでしょう。

足利義昭の戦略家としての実力はどのように評価されているの

足利義昭の戦略家としての実力は、一般的に高く評価されているとは言えません。

義昭の戦略は主に自身の権力維持に焦点を当てており、長期的な視点や幕府の安定、国家の統一といった大局的な観点が不足していました。

## 戦略的な失敗

1. 織田信長との関係悪化: 当初、義昭は信長を利用して将軍の座に就きましたが、後に対立し、最終的に将軍の座を追われることになりました。

2. 「信長包囲網」の失敗: 義昭は信長を倒すために「信長包囲網」を築こうとしましたが、この試みは失敗に終わりました。

## 限定的な成功

1. 短期的な生存戦略: 義昭は危険な状況から脱出し、将軍の座に就くことには成功しました。

2. 一時的な同盟関係の構築: 毛利氏や本願寺、上杉謙信などと連携して反信長勢力を組織しましたが、長期的な支持を得ることはできませんでした。

義昭の戦略は、室町幕府の滅亡を防ぐことができず、戦国時代の終焉と織田信長の台頭を阻止することもできませんでした。結果として、彼の追放をもって約240年にわたる室町幕府の支配が終わりました。

しかし、義昭の粘り強さは注目に値します。京都追放後も将軍職への復帰を諦めず、豊臣秀吉や徳川家康とも関わりを持とうとしました。この執念深さは、戦略家というよりも生存者としての側面を示しています。

総じて、足利義昭の戦略家としての実力は、複雑な戦国時代の政治情勢に対応しきれず、限定的な成功にとどまったと評価されています。

義昭が信長と決別した理由は何か

足利義昭が織田信長と決別した理由は複数あります:

1. 幕臣たちの分裂: 信長への協調に反対する幕臣たちの存在が、義昭の決断に影響を与えました。

2. 松永久秀の離反: 大和国の守護大名であった松永久秀が義昭から離れ、三好や本願寺側についたことで、義昭の立場が弱まりました。

3. 三方ヶ原の戦いでの武田信玄の勝利: 武田信玄が徳川家康を撃破したことで、信長への反抗の機会が生まれました。

4. 浅井長政の働きかけ: 信長と敵対していた浅井長政が、義昭に信長離反を提案しました。

5. 信長による政治的排除: 信長は義昭を将軍として形式的に扱うだけで、実際の政治から締め出していました。

6. 義昭の権力回復の試み: 義昭は諸大名を集めて力のバランスを取り、自身の立場を強化しようとしましたが、信長に阻止されました。

従来は「十七カ条の異見書」が決定的な理由とされていましたが、最新の研究ではこれだけが原因ではないと考えられています。義昭は複数の要因を考慮し、信長を倒す好機と判断して決別を決意したと考えられます。

義昭が戦略家としての強みは何か

足利義昭の戦略家としての主な強みは以下の通りです:

1. 権威の戦略的活用: 将軍家の血筋という「権威」を巧みに利用して、有力者の支援を獲得しました。

2. 同盟形成能力: 織田信長のような勢いのある武将と同盟を結び、その軍事力を借りて将軍就任を実現しました。

3. 外交・交渉力: 自身の利用価値を高く見せ、各地の勢力に働きかけを行う高い外交能力を持っていました。

4. 機会主義的戦略: 複雑な政治情勢の中で、自身の立場を最大限に利用する機会主義的な戦略を展開しました。

5. 迅速な行動力: わずか3年という短期間で、将軍の地位を回復するという迅速な行動力を示しました。

6. 敵対勢力への対応: 三好三人衆のような敵対勢力に対して、大包囲網を画策するなど、積極的に対抗策を講じました。

7. 政治的駆け引き: 元号の変更を朝廷に働きかけるなど、政治的な駆け引きにも長けていました。

これらの強みにより、義昭は戦国時代の複雑な政治情勢の中で、自身の立場を維持し、影響力を行使することができました。

義昭が天下人を追いつめた具体的な戦略は何か

足利義昭は直接的に天下人を追い詰めたわけではありませんが、織田信長との関係悪化が結果的に信長の立場を危うくしました。義昭の具体的な戦略は以下の通りです:

1. 反信長勢力との連携: 義昭は信長に対抗する勢力と結びつき、信長包囲網の形成を試みました。

2. 幕臣たちの分裂の利用: 義昭は幕臣たちの間に生じた分裂を利用して、自身の立場を強化しようとしました。

3. 松永久秀の離反の活用: 信長の重要な同盟者であった松永久秀の離反を、義昭は自身に有利な状況として利用しました。

4. 武田信玄の勝利の活用: 三方原の戦いで武田信玄が徳川家康を撃破したことを、義昭は信長に対抗する好機と捉えました。

5. 浅井長政との連携: 浅井長政からの信長離反の働きかけに応じ、反信長勢力を強化しました。

6. 朝廷や寺社の庇護者としての立場の利用: 足利氏は「天下人」の役割を担っていたため、義昭はこの立場を利用して信長の正当性に疑問を投げかけました。

これらの行動は、直接的に信長を追い詰めたわけではありませんが、信長にとって義昭の存在が脅威となり、最終的に信長は義昭を追放することになりました。この追放により、信長は朝廷を庇護する天下人としての正当性を失うことになり、結果的に信長自身の立場を危うくすることになったのです。

義昭が将軍に就任した際の状況はどうだったの

足利義昭の将軍就任は複雑な政治状況の中で行われました。

永禄11年(1568年)4月15日、義昭は越前の一乗谷にある朝倉氏の館で元服式を行い、「義昭」と改名しました。この式には前関白の二条晴良が招かれ、加冠役は朝倉義景が務めました。

その後、織田信長の支援を得て上洛を果たします。9月26日に義昭は清水寺に入り、翌日には東寺に移動しました。9月30日には芥川山城に入城し、将軍家の旗を掲げました。

しかし、義昭の将軍就任は決して平坦なものではありませんでした:

1. 対抗馬の存在:義昭が上洛する前、永禄11年2月8日に足利義栄が将軍宣下を受けていました。

2. 織田信長の影響力:信長は義昭の上洛を支援しましたが、同時に義昭の行動を制限しようとしました。

3. 幕臣たちの分裂:義昭は信長と協力する方針でしたが、幕臣たちの中には反対する者もいました。

4. 経済的困難:幕府の財政状況は良くなく、これが幕臣たちの不満の一因となっていました。

このように、義昭の将軍就任は織田信長の強い影響下で行われ、幕府内部にも不安定要素を抱えていたことがわかります。

足利義昭が京都を追放された理由は何だったの

足利義昭が京都を追放された理由は何だったの

足利義昭が京都を追放された主な理由は、織田信長との対立関係が深まったためです。以下に詳細を説明します:

1. 当初、織田信長は足利義昭を支援し、1568年に京都に入り、室町幕府を立て直す援助をしました。

2. 信長は将軍の権威を利用しようとしていましたが、義昭は自ら政治手腕を発揮したいと考えていました。

3. 両者の関係は徐々に悪化し、義昭は信長に従わなくなりました。

4. 義昭は信長に対抗するため、武田信玄や朝倉氏、浅井氏といった有力大名に呼びかけ、「信長包囲網」と呼ばれる勢力関係を形成しました。

5. 信長は将軍を擁立する必要性を感じなくなり、1573年に義昭を京都から追放しました。

この出来事により、室町幕府は事実上滅亡したとされています。追放後、義昭は畿内を中心に流浪し、最終的には毛利氏の支配地域である備後国の鞆(とも)で再起を図ることになりました。

織田信長が足利義昭を将軍職につけた理由は何だったの

織田信長が足利義昭を将軍職につけた主な理由は、将軍の権威を利用して自身の力を拡大するためでした。具体的には以下の理由が挙げられます:

1. 正統性の獲得: 正式な後継者である義昭と共に京都に入ることで、信長は自身の行動に正当性を持たせることができました。

2. 勢力拡大: 将軍の権威を背景に、信長は自らの存在感と発言力を高め、勢力を拡大することができました。

3. 軍事行動の正当化: 信長は、自らの軍事行動が将軍の命令によるものだと主張することで、戦いの正当性を示すことができました。

4. 相互補完関係: 義昭は信長の軍事力を頼りに将軍職に就き、信長は義昭の権威を利用するという相互補完的な関係がありました。

しかし、この関係は長くは続きませんでした。義昭が幕府の威信を取り戻そうとする一方で、信長は義昭を傀儡のままにしておきたいという思惑の違いから、両者は徐々に敵対関係になっていきました。最終的に信長は1573年に義昭を京都から追放し、室町幕府を滅ぼすことになります。

足利義昭が信長と敵対した具体的な原因は何だったの

足利義昭が織田信長と敵対した具体的な原因は、以下の要因が複合的に作用した結果です:

1. 「十七カ条の異見書」の提出: 元亀3年(1572年)9月、信長が義昭を痛烈に批判し、将軍としての行動を制限する内容の文書を送ったこと。

2. 政治的立場の相違: 義昭は幕府再興を望んでいたのに対し、信長は自身の権力拡大を目指していたため、両者の間に溝が生じた。

3. 義昭の独自行動: 信長の意向を無視して、義昭が独自に政治的決定を行おうとしたこと。

4. 幕臣たちの分裂: 義昭の周囲の幕臣たちが信長に対して否定的な感情を持つようになり、それが義昭の決断に影響を与えた。

5. 外部勢力の影響: 武田信玄が徳川家康を撃破したことや、浅井長政による信長離反の働きかけなど、外部の政治情勢が義昭の決断を後押しした。

これらの要因により、当初は協力関係にあった義昭と信長が徐々に敵対関係へと変化していったのです。

足利義昭が流浪した期間中、どのような経験をしているの

足利義昭は元亀4年(1573年)から約15年間、京都を追われて各地を転々とする流浪生活を送りました。この期間中、義昭は以下のような経験をしています:

1. 槇島城での敗北:

- 元亀4年(1573年)7月、織田信長との対立から槇島城に立てこもる。

- 約7万の織田軍に包囲され、降伏開城。

2. 京都追放後の初期:

- 若江城(大阪府東大阪市)に入る。

- その後、打倒信長を誓いながら各地を転々とする。

3. 諸国への働きかけ:

- 信長包囲網の形成を試みる。

- 武田信玄、上杉謙信、毛利輝元など強大な大名にアプローチ。

- 六角義賢、浅井長政、朝倉義景、石山本願寺など信長と敵対していた勢力も誘う。

4. 興国寺での活動:

- 約2年間滞在し、打倒信長を画策。

5. 紀伊への逃避:

- 信長の報告によると、紀州の熊野あたりを流浪。

6. 毛利氏への接近:

- 天正2年(1574年)4月以降、御内書を書くのを中止。

- 毛利氏に"下向したい"という希望を何度も伝える。

7. 備後国への移動:

- 天正4年(1576年)2月、由良を出発。

- 同年4月、備後の鞆(現・広島県福山市)に到着。

8. 鞆幕府の樹立:

- 備後の鞆で毛利輝元を頼り、亡命政権である鞆幕府を樹立。

この15年間の流浪生活を通じて、義昭は常に織田信長打倒を目指し、各地の有力大名に支援を求めながら、自身の将軍としての地位の回復を図り続けました。

室町幕府が滅亡した後の日本の政治状況はどう変わったの

室町幕府が滅亡した後の日本の政治状況は、以下のように変化しました。

## 建武の新政の開始

1333年、鎌倉幕府が滅亡した後、後醍醐天皇は「建武の新政」を開始しました。この新政は、天皇が直接政治を行う体制であり、摂関や征夷大将軍が存在しない状態でした。天皇中心の政治を目指し、公家が優遇される政策が進められましたが、武士たちからの不満も高まりました。

## 南北朝時代の成立

建武の新政は短期間で崩壊し(約3年)、その結果、北朝と南朝という二つの朝廷が並立する南北朝時代が始まりました。足利尊氏は北朝を支持し、新しい天皇を立てることで室町幕府を成立させました。この時期、約60年間にわたり両朝廷間で争いが続きました。

## 守護大名の台頭

室町時代には、守護大名と呼ばれる地方の有力武士たちが権力を強化しました。彼らは軍事・警察の役割を担いながらも、年貢の半分を受け取る権利を持つようになり、次第に国を治める力を持つようになりました。これにより、守護大名は戦国時代へと移行する基盤を築いていきました。

## 応仁の乱とその影響

1467年から始まった応仁の乱は、日本全土に及ぶ大規模な内乱であり、幕府や守護大名間の権力争いが激化しました。この乱は11年間続き、京都は壊滅的な打撃を受けました。応仁の乱以降、日本各地で戦乱が恒常化し、下剋上が当たり前となる時代へと突入しました。

## 結論

室町幕府の滅亡後、日本は天皇中心の政治から守護大名による地方分権的な支配へと移行し、その過程で南北朝時代や応仁の乱など多くの混乱を経験しました。これらの変化は最終的に戦国時代へと繋がっていく重要な歴史的な転換点となりました。

足利義昭が再び政治に復帰したのはいつのことだったの

足利義昭が再び政治に復帰を試みたのは、1582年の本能寺の変後です。この事件により織田信長が倒れたため、義昭は京都への復帰を目指しました。彼は豊臣秀吉や柴田勝家、徳川家康などの大名に働きかけ、支援を求めましたが、実際の復帰は果たせませんでした。

1588年には聚楽第行幸を機に京都に戻りますが、この時には出家して「昌山道休」と名乗り、政治的な野心は失われていました。

足利義昭が瀬戸内に新しい拠点を作った理由は

足利義昭が瀬戸内に新しい拠点を作った理由は

足利義昭が瀬戸内に新しい拠点を作った理由は、以下の要因に集約されます。

## **背景と目的**

1. **京都からの追放**: 足利義昭は1573年に織田信長によって京都から追放され、その後の活動拠点を必要としていました。この状況下で、彼は瀬戸内の鞆の浦に新たな拠点を設けることを決定しました。

2. **毛利氏との連携**: 瀬戸内地域では毛利氏が強力な影響力を持っており、義昭は彼らの支援を受けることで自らの権威を回復しようとしました。特に、毛利氏や渡辺氏などの地元大名との協力が重要でした。

3. **戦略的な位置**: 瀬戸内海は日本の主要な交通路であり、軍事的にも戦略的な要衝でした。この地域に拠点を持つことで、他の大名との連携や信長への対抗が容易になりました。

4. **信長への対抗**: 義昭は信長と敵対する中で、彼に従わない大名たちと連携し、「信長包囲網」を形成しました。新たな拠点を持つことで、信長に対抗するための軍事的・政治的基盤を強化しました。

## **まとめ**

足利義昭が瀬戸内に新しい拠点を作ったのは、京都から追放された後の生き残り戦略として、毛利氏との連携や戦略的な位置取り、信長への対抗を図るためでした。これにより、彼は再び権力を握る機会を模索したと言えます。

足利義昭が瀬戸内に拠点を作ったことで得られた具体的な利益は

足利義昭が瀬戸内に拠点を作ったことによって得られた具体的な利益は、以下のように整理できます。

## **1. 経済的利益**

**貿易の活性化**

義昭が瀬戸内海に拠点を設けることで、国際貿易が活発化しました。特に、鞆の浦などの港を利用することで、商業活動が促進され、関税収入の増加が見込まれました。堺などの重要な貿易港を抑えることは、経済的な富を集積する上で重要でした。

**鞆夫制度の導入**

毛利氏は義昭を支援するために、「鞆夫」と呼ばれる人夫役を周防・長門・出雲の寺社に課しました。この制度により、義昭は人的資源を確保し、経済基盤を強化することができました。

## **2. 政治的利益**

**大名との連携強化**

義昭は瀬戸内を拠点にすることで、中国地方の大名である毛利輝元との連携を強化しました。毛利氏からの支援を受けることで、信長との対抗力を高め、政治的な影響力を維持しました。

**軍事的支援の確保**

義昭は村上海賊などの海賊勢力との関係を築くことで、海上交通の安全保障や兵糧輸送の支援を受けることができました。これにより、敵対勢力への対抗策を強化しました。

## **3. 文化的・社会的利益**

**文化交流の促進**

瀬戸内海地域は多様な文化が交差する場所であり、義昭はこの地で文化交流を促進しました。これにより、幕府の権威復活や将軍家の文化的影響力が高まる一助となりました。

以上から、足利義昭が瀬戸内に拠点を作ったことは、経済的な利益だけでなく、政治的・文化的な側面でも多くの利点をもたらしたと評価できます。

瀬戸内での足利義昭の拠点設立が信長と義昭の関係にどのような影響を与えたか

足利義昭が瀬戸内の鞆の浦に拠点を設立したことは、織田信長との関係において重要な転機となりました。以下にその影響をまとめます。

## **拠点設立の背景と意義**

- **鞆の浦の選定**: 足利義昭は1576年、毛利氏を頼りに鞆の浦に上陸し、ここで「鞆幕府」と呼ばれる政権を樹立しました。この地は海上交通の要衝であり、経済的・政治的な拠点として重要でした。

- **幕府再興の試み**: 義昭はこの地から全国の大名を指揮し、信長に対抗するための包囲網を形成しようとしました。彼は室町幕府の再興を目指し、一定の権威を持った政権を確立しました。

## **信長との関係への影響**

- **初期の協力から対立へ**: 最初は信長が義昭を将軍として擁立し、協力関係が築かれていましたが、義昭が独自の権力基盤を強化するにつれ、信長との関係は緊張していきました。信長は義昭が自らの影響力を高めることを警戒し始めました。

- **信長包囲網の形成**: 義昭は鞆から信長包囲網を画策し、他の大名と連携して信長に対抗しようとしました。この行動が信長との対立を深める要因となりました。

## **最終的な結果**

- **義昭の追放**: 1582年、信長は義昭との決定的な対立に至り、彼を京都から追放しました。これにより室町幕府は事実上滅亡し、義昭はその後も影響力を持ち続けることができませんでした。

- **歴史的評価**: 義昭は一時期「無能」とされることもありましたが、近年では彼が持っていた実力や影響力が再評価されています。彼の拠点設立は戦国時代における権力闘争の一環として重要な意味を持っています。

このように、足利義昭の鞆での拠点設立は、織田信長との関係において協力から対立へと変遷する重要な出来事であり、その後の日本史にも大きな影響を与えました。

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った際の具体的な戦略や計画は

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った際の具体的な戦略や計画については、以下のような要素が挙げられます。

## **背景と拠点の選定**

足利義昭は、織田信長に京都から追放された後、1576年に毛利家を頼り、鞆の浦に移住しました。この地は、戦略的に重要な瀬戸内海の中心に位置しており、かつて足利直冬も拠点とした場所であったため、義昭にとっても理想的な選択でした。

## **戦略的意図**

義昭は「鞆幕府」と呼ばれる新たな政権を樹立し、全国の大名たちを指揮することを目指しました。彼はこの地から織田信長に対抗し、幕府の権威を回復しようとしました。具体的には、以下のような戦略が考えられます:

- **大名との連携**: 義昭は各地の大名との連携を強化し、彼らの支持を得るために積極的に外交活動を行いました。特に毛利氏との関係を深めることで、信長に対抗するための基盤を築きました。

- **軍事力の構築**: 鞆の浦から周辺地域への軍事的影響力を強化し、必要に応じて水軍を活用することで、海上からの攻撃や物資輸送を円滑に行う計画がありました。

- **情報収集と分析**: 義昭は敵対勢力である織田信長や三好氏の動向を常に監視し、その情報を基に柔軟な対応策を講じることが求められました。これには、同盟関係や敵対関係の調整が含まれます。

## **文化的・政治的活動**

義昭は単なる軍事指導者ではなく、文化人としても知られており、和歌などの文化活動にも積極的でした。これにより、大名や武士たちとの絆を深めることができました。

## **結論**

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った際には、戦略的な位置取り、大名との連携強化、軍事力の構築、情報収集と文化活動など、多面的なアプローチが見られました。これらの要素が組み合わさることで、彼は一時期ではありますが、新たな幕府体制を確立しようとしたと言えるでしょう。

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った他の理由は

足利義昭が瀬戸内の鞆の浦に拠点を作った理由は、いくつかの重要な要因によります。

## **政治的背景**

1. **毛利氏の庇護**: 足利義昭は、織田信長によって京を追放された後、毛利氏の支援を受けて鞆の浦に移りました。毛利氏は当時、西日本で強力な勢力を持っており、義昭にとって彼らの庇護は重要でした。

2. **鞆幕府の設立**: 義昭は1576年に鞆の浦に拠点を移し、ここで「鞆幕府」を樹立しました。これは、反信長勢力をまとめるための政治的な試みであり、義昭が再び将軍としての権威を取り戻すための重要なステップでした。

## **地理的特性**

- **潮待ちの港**: 鞆の浦は「潮待ちの港」として知られ、船舶が潮の流れを利用して出入りするための重要な地点でした。この地理的特性は、海上交通や商業活動において大きな利点となりました。

## **歴史的意義**

- **足利家との関係**: 鞆の浦は足利尊氏が重要な政権決定を行った場所でもあり、足利家にとって特別な意味を持つ地点でした。この歴史的背景が義昭にとっても大きな影響を与えたと考えられます。

## **経済的要因**

- **財政基盤の確保**: 義昭は鞆で年貢や礼銭を獲得し、財政基盤を確保しました。これにより、彼は一定程度の政治的・経済的安定を維持することができました。

これらの要因が複合的に作用し、足利義昭が鞆の浦に拠点を築くことにつながりました。

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った際の反応や反応者は

足利義昭が瀬戸内に拠点を作った際の反応は、主に彼の支持者や当時の大名たちから寄せられました。義昭は京都から追放された後、毛利輝元の庇護を受けて鞆の浦に新たな拠点を設立し、ここから全国の大名を指揮しました。この行動は、彼が織田信長に対抗するための重要なステップと見なされていました。

**反応者とその影響**

- **毛利輝元**: 義昭にとって最も重要な支持者であり、彼の新しい政権を支援しました。毛利家は瀬戸内海を支配しており、義昭の存在は彼らにとって厄介な要素でもありました.

- **地方大名たち**: 義昭は多くの地方大名に御内書を送り、室町幕府再興への協力を求めました。これには、近江の京極高成や伊賀の仁木義広などが応じました.

- **幕臣たち**: 義昭の呼びかけには、幕臣たちも応じており、彼らは義昭のもとに集まりました。これは、義昭が依然として将軍としての権威を保持していたことを示しています.

このように、義昭が瀬戸内に拠点を設立したことは、彼自身の政治的立場を強化し、信長との対立を深める結果となりました。また、彼の行動は当時の政治情勢に大きな影響を与え、多くの大名や武士たちが彼に期待を寄せていたことが伺えます。

足利義昭が将軍になった経緯は

足利義昭が将軍になった経緯は

足利義昭が将軍に就任した経緯は、彼の家族背景と当時の政治状況に深く根ざしています。

## **家族背景と初期の経歴**

足利義昭は1537年に生まれ、室町幕府第12代将軍・足利義晴の次男です。兄の足利義輝が1565年に三好三人衆によって殺害されると、義昭は還俗して「義秋」と名乗り、兄の後継者として活動を始めました。義昭は全国の大名に支持を求める中で、特に急速に力をつけていた織田信長の支援を受けることになります。

## **信長との関係と将軍就任**

1568年、義秋は信長の援助を受けて上洛し、第15代将軍に任命されました。信長は義昭を将軍の座につけることで、幕府の権威を利用しようと考えていました。朝廷から正式に任命されたのは信長ではなく朝廷ですが、信長の影響力が大きかったことは明らかです。

この時期、義昭と信長の関係は良好であり、信長は義昭を支えることで自身の権威も高めようとしていました。義昭もまた、信長の軍事力を背景に自らの権力を強化しようとしていたため、両者は相互補完的な関係にありました。

## **対立と幕府の滅亡**

しかし、次第に両者の関係は悪化し、1573年には信長によって義昭が追放されることになります。この結果、室町幕府は滅亡しました。信長は当初、義昭を利用して幕府を再興しようとしていましたが、最終的には自ら天下人となる道を選びました。

このように、足利義昭が将軍になった経緯は複雑であり、彼自身の出自や信長との関係が重要な要素となっています。

織田信長が足利義昭を将軍にした理由は

織田信長が足利義昭を将軍にした理由は、主に政治的な戦略と相互利益に基づいています。

## 権威の利用と相互補完関係

**室町幕府の権威**

信長は、足利義昭を将軍として擁立することで、室町幕府の権威を利用し、自らの軍事行動を正当化しようとしました。1568年に上洛した際、信長は義昭と共に幕府の再建を目指し、その権威を背景に自らの力を示そうとしました。

**相互補完**

義昭もまた、信長の強大な軍事力を頼りにして将軍職につきました。信長は義昭の上意を受けた形で戦いを行うことで、戦闘の正当性を確保し、他の大名との交渉にも利用していました。このように、両者は互いに補完し合う関係にありました。

## 関係の悪化と最終的な追放

**敵対関係への移行**

しかし、次第に信長と義昭の関係は悪化しました。信長が義昭を傀儡として扱おうとする一方で、義昭は自らの権限を強化したいと考えました。これによって、義昭は武田信玄や朝倉氏など他の大名との連携を模索し、信長包囲網を形成するまで至りました。

**幕府の滅亡**

最終的には1573年に信長が義昭を追放し、室町幕府を滅ぼすことになります。この追放は事実上の幕府滅亡と見なされており、信長が将軍職を利用した結果、最終的にはその権威を排除することになったと言えます。

このように、織田信長が足利義昭を将軍にした背景には、初期には政治的な権威の利用という意図がありましたが、その後の関係悪化によって対立へと進展していったことが明らかです。

足利義昭が信長を裏切った具体的な理由は

足利義昭が織田信長を裏切った具体的な理由は、いくつかの重要な要因によって説明されます。

## 主要な理由

1. **信長の傀儡としての不満**

- 義昭は当初、信長を父のように慕っていましたが、次第に自らが信長の傀儡にされていると感じるようになりました。信長が義昭の権限を制限し、自身の意向で物事を決定していたため、義昭は自尊心を傷つけられ、不満が募りました。

2. **十七か条の異見書**

- 元亀3年(1572年)に信長から義昭に送られた「十七か条の異見書」は、義昭を痛烈に批判する内容でした。この文書は義昭に対する信長の不満を示すものであり、義昭はこれに強い反発を覚えたとされています。この異見書が義昭の決断を促す要因となったと考えられています。

3. **周囲の圧力と分裂**

- 義昭の周囲には、信長に対する反感を抱く幕臣たちが存在しました。彼らは信長との協調を拒否し、義昭に対して離反を促す声を上げていました。このような環境が、義昭の裏切りを後押ししました。

4. **武田信玄による戦局の変化**

- 武田信玄が徳川家康に勝利したことも影響しました。信長が忙しくなり、義昭への支援が期待できない状況となったため、義昭は自らの立場を見直す必要性を感じたとされています。

5. **浅井長政からの働きかけ**

- 浅井長政は信長の義弟でありながら、朝倉家と手を組んで信長と敵対していました。彼は義昭に対して信長への離反を提案し、この働きかけも義昭の決断に影響を与えました。

## 結論

足利義昭の裏切りは、彼自身の政治的立場や周囲の状況によるものであり、単なる無能さから来たものではありません。むしろ、彼は情勢を冷静に分析し、自らの生存戦略として信長との関係を見直す決断を下したと考えられます。

信長と義昭の関係が悪化したきっかけは

信長と義昭の関係が悪化したきっかけは、主に以下の要因によるものです。

## 初期の良好な関係

信長と義昭は、最初は「もちつもたれつ」の関係であり、義昭が将軍に就任できたのは信長の擁立のおかげでした。しかし、次第に両者の思惑の違いが明らかになり、関係は冷え込んでいきました。

## 主な要因

1. **初めての衝突**

永禄12年(1569年)10月、信長が北畠氏を攻める際、義昭が和睦の仲介役となり成功しましたが、その後信長が義昭に報告せずに帰国したことで信長の怒りを買いました。

2. **思惑の違い**

義昭は室町幕府の権威を取り戻すことを目指しており、信長を家臣として扱おうとしていました。一方、信長は義昭を利用して自らの勢力拡大を図っていました。このような思惑の違いが次第に緊張を生みました。

3. **十七カ条の異見書**

元亀3年(1572年)9月、信長は義昭に対して「十七カ条の異見書」を提出し、義昭の失政を厳しく批判しました。この書状は広く流布され、義昭にとって大きな屈辱となり、両者の敵対関係を決定づける契機となりました。

4. **反信長勢力との連携**

義昭は越後の上杉謙信や甲斐の武田信玄と連携し、信長に対抗する動きを強めていました。これにより信長との関係はさらに悪化しました。

これらの要因が重なり合い、最終的には信長と義昭は敵対する関係へと変わっていきました。

義昭が信長に感謝した理由は

足利義昭が織田信長に感謝した理由は、主に以下の点に集約されます。

## 上洛の実現と将軍職就任

**信長の支援による将軍職の獲得**

義昭は1568年、信長の支援を受けて京都に上洛し、室町幕府の第15代将軍に就任しました。この際、信長は義昭を護衛し、彼が将軍としての地位を確立する手助けをしました。義昭は信長に感謝し、良好な関係を築いていました。

## 相互補完関係

**互いに利用し合う関係**

信長と義昭の関係は「相互補完関係」とも言われ、義昭は信長の強大な軍事力を頼りにし、信長は義昭を将軍として擁立することで自らの軍事行動の正当性を確保していました。このように、両者は互いに利益を得るための関係を築いていました。

## 信長からの迅速な支援

**危機時の助け**

義昭が京都で危機に陥った際、信長は迅速に駆けつけて支援しました。この行動は義昭にとって大きな安心感となり、感謝の気持ちを強める要因となりました。

以上のように、足利義昭が織田信長に感謝した理由は、上洛による将軍職就任や相互利用の関係、そして危機時の支援によるものです。しかし、その後両者の関係は悪化し、最終的には対立へと至ります。

義昭が信長を「父」と呼んだ理由は

足利義昭が織田信長を「父」と呼んだ理由は、主に感謝の意を表すためでした。義昭は信長の支援によって将軍職に就くことができ、その恩義から「父」という表現を用いたとされています。この時期、信長は義昭を将軍として迎え入れることで、自らの権威を高める戦略を持っていましたが、義昭もまた信長の強大な軍事力を背景に自らの地位を確立したため、互いに補完し合う関係にありました.

## **感謝と信頼の象徴**

- **年齢差**: 義昭と信長の年齢差はわずか3歳であり、義昭は信長に対して何らかの父性を感じた可能性があります。

- **手紙での表現**: 義昭は手紙の中で「御父」と記し、信長への感謝と尊敬の気持ちを伝えています。特に、義昭が将軍職に就いた際には、信長の武勇があったからこそ成功したと認識していたことが伺えます。

## **相互依存的な関係**

義昭は信長に対して忠義を示し、信長もまたその期待に応える形で義昭を支援しました。このような相互依存的な関係は、当初は非常に良好でしたが、後に両者の関係は変化し、最終的には対立へと至ります.