足利義明(あしかが よしあき)は、室町時代後期から戦国時代にかけて活躍した武将であり、足利氏の一門に属しています。

彼は第2代古河公方である足利政氏の子であり、第3代古河公方の足利高基の弟です。

義明は「小弓公方」として知られ、独自の公方府を開くなど、政治的な独立を果たしました。

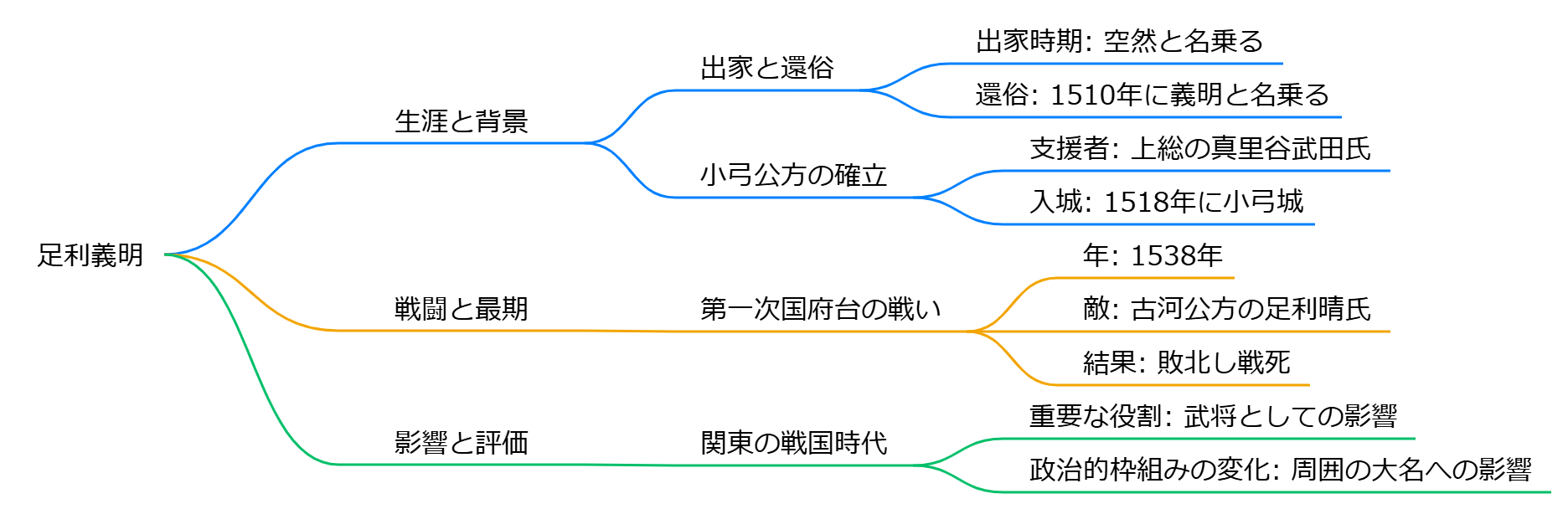

生涯と背景

足利義明は、出家して「空然」と名乗っていた時期もありましたが、1510年に還俗し、義明と名乗るようになりました。

彼は父政氏と兄高基との対立の中で、1518年に上総の真里谷武田氏の支援を受けて小弓城に入城し、小弓公方としての地位を確立しました。

義明の政治的活動は、関東の武士たちとの連携を通じて行われ、彼は古河公方との抗争を繰り広げました。

特に、彼の支援者である真里谷武田氏との関係は重要で、彼らの協力を得て小弓公方の権力を強化しました。

戦闘と最期

義明の生涯は、戦闘と権力争いに彩られています。

1538年、彼は第一次国府台の戦いにおいて、古河公方の足利晴氏とその支援を受けた北条氏綱軍と交戦しました。

この戦いで義明は孤軍奮闘し、最終的には敗北し戦死しました。

彼の死は小弓公方の滅亡を意味し、その後の足利氏の歴史に大きな影響を与えました。

影響と評価

足利義明は、関東の戦国時代において重要な役割を果たした武将であり、彼の行動は周囲の諸大名に強い影響を及ぼしました。

彼の存在は、関東の政治的な枠組みを変える要因となり、後の歴史においてもその名は語り継がれています。

足利義明

足利義明

足利義明(あしかが よしあき)は、室町時代後期の武将であり、足利氏の一門に属していました。彼は第2代古河公方である足利政氏の子であり、兄には第3代古河公方の足利高基がいます。義明は「小弓公方」を自称し、独立した政権を築くことを目指しました。

## 生涯

足利義明は1487年頃に生まれたとされ、幼少期には僧籍に入り「空然」と名乗っていました。彼の人生は、父や兄との対立によって大きく影響されました。永正の乱では、父と兄が対立する中で下野国に移り住み、「宗済」と改名しました。その後、還俗して足利義明と名乗り、上総国真里谷城主の真里谷信清から支援を受けて下総国小弓城を攻撃し、千葉氏の家臣を破って同城を占拠しました。

義明はその後も信清との対立を続け、真里谷氏内紛にも介入しました。1538年には北条氏綱との決戦に臨みましたが、戦局が不利となり、弟と嫡男を失った後に戦死しました。この敗北により、小弓公方は滅亡しましたが、彼の子孫は豊臣秀吉の庇護を受けて生き延びました.

## 死亡と影響

義明の死後、小弓公方は消滅しましたが、彼の次男である足利頼純は生き延び、その子孫は喜連川氏として存続しました。江戸幕府成立後には喜連川藩として5000石の領地を与えられ、明治維新以降も足利姓を復姓して存続しています.

このように、足利義明は戦国時代において独自の道を歩み、彼の行動はその後の歴史にも影響を及ぼしました。

足利義明が小弓公方と呼ばれた理由は

足利義明が小弓公方と呼ばれた理由は、下総国の小弓城(現在の千葉市中央区生実と同緑区おゆみ野の一帯)を本拠地としたためです。1517年(永正14年)頃、義明は真里谷恕鑑の支援を受けて原氏から小弓城を奪取し、そこに御所を設けました。

この小弓城(小弓御所)を拠点として、義明は以下の行動をとりました:

1. 古河公方や北条氏と対立し、勢力を拡大。

2. 安房の里見氏や下総の臼井氏、常陸国の小田氏などの支持を得て、権威を強化。

3. 関東一帯に影響力を及ぼす。

小弓公方の誕生には、真里谷恕鑑の策略も大きく関わっていました。恕鑑は古河公方を支持する千葉氏と対抗するために、義明を擁立して小弓城に御所を置き、新たな勢力として利用しようとしました。

結果として、義明は20年余りにわたって小弓公方として下総に君臨し、戦国史に名を残すことになりました。

小弓公方が古河公方と対立した理由は

小弓公方が古河公方と対立した主な理由は、関東における権力争いと勢力拡大の野心にありました。

1. 分家の台頭: 小弓公方は古河公方の分家でしたが、足利義明が一代で急成長し、本家と関東の覇権を争うまでになりました。

2. 内紛の影響: 古河公方家内部で発生した永正の乱(足利政氏と足利高基父子の対立)が、小弓公方の台頭の機会となりました。

3. 勢力拡大の衝突: 小弓公方義明は、南関東諸大名の統合を名目に急速に勢力を拡大し、これが古河公方家との対立を深めました。

4. 地理的要因: 小弓公方は東京湾東部沿岸を支配しており、古河公方は内陸部に拠点を持っていたため、利害が対立しました。

5. 同盟関係の変化: 後北条氏の台頭により、古河公方と後北条氏が同盟を結んだことで、小弓公方との対立がさらに深まりました。

これらの要因が重なり、小弓公方と古河公方の対立が激化し、最終的には第一次国府台合戦などの軍事衝突にまで発展しました。

小弓城の歴史とその重要性は

小弓城は千葉県千葉市中央区南生実町に位置した平山城で、その歴史と重要性は以下の通りです。

築城時期は不明ですが、千葉氏が亥鼻城を築いた頃にその支城として建設されたと考えられています。応永年間(1394~1428年)に千葉兼胤の弟・胤高が居城として原氏を名乗り、以後原氏の居城となりました。

小弓城の歴史における重要な出来事:

1. 1455年、城主の原胤房が馬加康胤と共に亥鼻城を急襲し、千葉宗家を滅亡させました。

2. 1517年、足利義明が武田信保の支援を受けて原氏から城を奪い、小弓御所を設けて小弓公方を名乗りました。

3. 1538年、小弓公方足利義明は第一次国府台合戦で北条氏綱と戦って敗れ戦死しました。

4. その後、原氏が城を奪還し、北側に新城(生実城)を築いたとされていましたが、近年の調査で両城が同時期に存在していたことが判明しました。

小弓城の重要性:

1. 南関東における「小弓公方」と呼ばれる勢力の拠点となり、古河公方・北条氏・千葉氏・原氏らの勢力と小弓公方足利義明・上総武田氏・里見氏らの最前線として機能しました。

2. 戦国期から近世にかけての城郭の変遷を知る上で重要な遺跡です。

3. 現在、小弓城跡は宅地や農地に変わっていますが、土塁や堀跡などが断片的に残っており、その重要性から昭和46年に千葉県指定史跡となっています。

小弓城の歴史は、中世から近世にかけての関東地方の政治的・軍事的動向を反映しており、地域の歴史研究において重要な位置を占めています。

義明が小弓城を占拠した背景は

足利義明が小弓城を占拠した背景には、以下のような要因がありました:

1. 関東の覇権を目指す野望:義明は古河公方足利高基に対抗し、関東地方の支配権を獲得しようとしていました。

2. 上総武田氏との同盟:真里谷城主の武田信保(怒鑑)が、古河公方に対抗するために義明を擁立し、小弓城攻略を支援しました。

3. 戦略的な位置:小弓城は、下総と上総の国境に位置し、重要な戦略拠点でした。

4. 新たな勢力基盤の確立:義明は小弓城を占拠後、「小弓御所」や「小弓公方」と呼ばれる新たな勢力を形成しました。

5. 同盟関係の拡大:小弓公方として君臨することで、里見氏をはじめとする多くの勢力が義明のもとに参集しました。

6. 古河公方派以外の勢力の結集:義明の小弓城占拠は、古河公方を支持しない勢力にとって新たな拠点となりました。

このように、義明の小弓城占拠は、関東の覇権争いにおける重要な戦略的動きであり、新たな勢力基盤を確立するための重要なステップだったのです。

義明の軍事戦略の特徴は

申し訳ありませんが、質問に誤りがあるようです。検索結果には「義明」という人物に関する情報は含まれていません。代わりに、「矢野義昭」という軍事専門家についての情報が提供されています。矢野義昭氏の軍事戦略の主な特徴は以下の通りです:

1. 核武装の推進:日本の独自核戦力の保有を急ぐべきだと主張しています。

2. 多極外交の重視:世界が多極化時代に入る中で、日本も一極として生き残る戦略を模索しています。

3. 情報の正確な把握:プロパガンダに惑わされず、衛星画像や中立国の報道、専門家の見解など多様な情報源を活用して現実を正確に理解することを重視しています。

4. 日本の防衛力強化:国を守る覚悟を持ち、日本の明るい未来を創るための防衛力強化を提唱しています。

5. 現状の世界情勢分析:アメリカの覇権が相対的に低下し、世界が多極化していく中での日本の生存戦略を考察しています。

矢野氏は、これらの戦略を日本の政治リーダーが覚悟を持って決断・実行することが重要だと強調しています。

義明が信清と対立した具体的な原因は

義明と信清の対立の具体的な原因は、天文の内訌と呼ばれる里見氏の内紛に関連しています。天文2年(1533年)に、義明は真里谷信清に命じて小弓派であった里見義豊を支援させました。しかし、この支援は失敗し、義豊は里見義堯に討たれて滅亡してしまいました。

この出来事が直接のきっかけとなり、義明と信清の対立が表面化しました。義明は、この失敗を機に信清との関係を見直し、自身の権力基盤を強化しようとしたと考えられます。

結果として、義明は信清との対立に勝利し、信清を出家させた上で強制的に隠居させました。これにより、義明は傀儡の立場から脱却し、正式な小弓公方として台頭することになりました。

永正の乱での足利義明の役割は

義明が擁立された背景は

申し訳ありませんが、提供された検索結果には足利義明の擁立に関する具体的な情報が含まれていません。足利義昭や古河公方に関する情報はありますが、義明についての直接的な言及はありません。そのため、義明が擁立された背景について正確な回答を提供することができません。

義明が高基と対立した理由は

足利義明が兄の高基と対立した理由には複数の要因があります:

1. 家族関係の悪さ:義明は元々父の政氏とも兄の高基とも折り合いが悪く、両者と対立関係にありました。

2. 権力争い:高基が父の政氏から古河公方の地位を奪い、政氏を隠居に追い込んだことで、義明と高基の対立がさらに深まりました。

3. 政治的立場の変化:義明は当初、高基側についていましたが、永正13年(1516年)に突如として立場を変え、高基に反旗を翻しました。

4. 地位への野心:義明は小弓公方として独立し、古河公方である高基と対立する立場を取りました。

この兄弟間の対立は、関東地方の政治情勢を複雑化させ、真里谷武田氏や扇谷上杉氏など、様々な勢力を巻き込む大規模な争いへと発展していきました。結果として、下総地方は戦乱に巻き込まれ、長期にわたる抗争状態に陥ることになりました。

義明の支持基盤はどこだったのか

足利義明の主な支持基盤は以下の地域と勢力でした:

1. 上総(現在の千葉県中部):真里谷氏が義明を新たな公方として迎え入れました。

2. 下総(現在の千葉県北部):小弓城を拠点とし、「小弓公方」を称しました。

3. 安房(現在の千葉県南部):里見氏が義明を支持しました。

4. 扇谷上杉氏:義明の父・政氏を支持していた扇谷上杉氏も義明に味方しました。

5. 上総の一部の足利家臣:義明が最初に座所とした市原庄八幡郷(現在の市原市八幡)周辺には、義明を支える足利家臣らの所領が多くありました。

6. 古河公方高基と対立する勢力:高基方と対立していた千葉県内の諸勢力が義明を支持しました。

義明は、主に現在の千葉県域を中心とした地域で支持を得ており、特に上総の真里谷氏と安房の里見氏が重要な後ろ盾となっていました。これらの支持基盤を背景に、義明は古河公方高基に対抗し、関東の支配を目指して活動していました。

義明が高基を支持した理由は

足利義明は当初、兄の高基を支持していました。永正9年(1512年)、義明は還俗して高基側に立ち、父政氏を追い出すのを手伝いました。この時点では、義明は勝ち組である高基陣営の一員でした。

しかし、4年後の永正13年(1516年)に、義明は突如として高基に反旗を翻し、追放されていた父政氏と結びつきました。この急激な立場の変更には、以下の理由が考えられます:

1. 政治的機会:高基と義明の対立は、伊勢氏や真里谷氏など、他の勢力にとって好都合でした。

2. 真里谷氏の支援:特に真里谷恕鑑が義明を新たな公方として擁立しようとしました。

3. 権力への野心:義明は自立的な動きを示すようになり、自身の勢力基盤を築こうとしていました。

結果として、義明は「小弓公方」として下総に君臨することになり、戦国史に名を残すことになりました。

義明が高基と和解した際の状況は

提供された情報によると、足利義明と足利高基の間の直接的な和解については具体的な記述がありません。しかし、両者の対立と関連する出来事について以下の情報が得られます:

1. 永正13年(1516年)、義明は高基に反旗を翻し、父・政氏と結びました。

2. 義明は真里谷恕鑑の支援を受け、永正15年(1518年)7月頃に上総へ移動しました。

3. 永正16年(1519年)、高基は水軍を率いて義明・真里谷勢を攻撃しましたが、撃退されました。

4. その後、義明は下総小弓城に移り、「小弓公方」を称しました。

5. 結果として、戦国の下総に古河公方(高基)と小弓公方(義明)という2人の公方が並び立つことになりました。

これらの情報から、義明と高基の直接的な和解については言及されていませんが、両者の対立が続き、それぞれが別々の公方として勢力を保っていたことがわかります。和解に至る具体的な状況については、提供された情報からは確認できません。

足利義明が真里谷信清と対立した理由は

義明が信清を出家させた理由は

義明が信清を出家させた理由は、両者の対立に勝利したためです。天文2年(1533年)に里見氏の内部で発生した天文の内訌をきっかけに、義明と信清が対立しました。この対立において義明が勝利し、その結果として信清を出家させた上で強制的に隠居させました。

この出来事は、小弓公方義明が傀儡の立場から脱却し、真里谷氏の支配から独立して正式な小弓公方として台頭する過程の一部でした。義明は当初、真里谷信清によって還俗させられ、小弓公方として擁立されましたが、単なる傀儡ではありませんでした。義明は徐々に自身の権力基盤を固め、最終的に信清との対立に勝利することで、真里谷氏の影響力から脱し、独立した権力者としての地位を確立したのです。

義明が里見義堯を自派に引き入れた背景は

義明が里見義堯を自派に引き入れた背景には、いくつかの重要な要因が存在します。

## 北条氏との対立

義明は北条氏綱との対立を深めており、これに対抗するために同盟者を求めていました。里見義堯は北条氏綱の支援を受けていたが、1537年に北条氏との関係が悪化し、義明方に転向しました。この時期、義明は北条氏の脅威を感じており、義堯の参加は軍事的な支援を意味しました。

## 政治的駆け引き

義明は小弓公方としての地位を強化するため、周辺の有力武将との連携を模索していました。特に、里見氏は安房・上総地域での影響力を持っており、義明にとって重要な同盟者となる可能性がありました。

## 軍事的必要性

1538年10月、義明は里見義堯や真里谷信応らと共に国府台城に進軍し、北条軍との戦闘を計画しました。この軍事行動は、北条氏との決戦を意図したものであり、義堯の参加により軍勢が強化されることが期待されました。

## 内部抗争と連携

里見氏内部では家督相続争いが発生しており、義堯はこの混乱を利用して自らの立場を確立しました。彼は北条氏との関係から脱却し、義明と手を組むことで新たな支持基盤を築くことができました。

これらの要因から、義明は里見義堯を自派に引き入れることで、北条氏への対抗力を強化し、自身の政治的立場を確固たるものにしようとしたと考えられます。

義明が信隆を支持した理由は

義明が信隆を支持した理由は、戦国時代の権力闘争や家族関係に深く根ざしています。以下にその主要な要因をまとめます。

## **背景**

1. **家族間の対立**: 義明は足利高基の弟であり、彼自身も古河公方の地位を狙っていました。信隆は高基の支持を受けており、義明と信隆の間には明確な対立が存在しました。このため、義明は信隆を支持することで自らの立場を強化しようとしました。

2. **地域勢力との連携**: 義明は房総地方の里見氏や上総武田氏などと連携し、高基に対抗する勢力を形成しました。信隆を支持することで、これらの地域勢力との関係を深め、反高基の動きを強化しました。

3. **政治的な動機**: 義明は高基による支配に対抗するため、信隆との連携が必要でした。特に、高基が北条氏と結びつき、政治的な影響力を強める中で、義明は信隆を支持することで自らの勢力を拡大しようとしました。

4. **真里谷氏の影響**: 真里谷恕鑑が義明を新たな公方として迎え入れようとしたことも、義明が信隆を支持する一因となりました。真里谷氏は、高基に対抗するために義明を擁立したいと考えており、その支援を受けることで義明は自身の立場を強化しました。

## **結論**

義明が信隆を支持した理由は、家族間の権力争いや地域勢力との連携、政治的動機、真里谷氏の影響など複合的な要因が絡み合っています。これにより、義明は信隆との協力関係を築き、自らの権威と影響力を拡大しようとしたと考えられます。

義明が小弓公方として台頭したきっかけは

義明が小弓公方として台頭したきっかけは、彼が真里谷信清に擁立されたことに始まります。以下にその詳細を示します。

## 小弓公方の成立

**擁立の背景**

1517年、真里谷信清は古河公方家の一員である空然(後の足利義明)を擁立し、下総国の小弓城を拠点に小弓公方を設立しました。信清は義明を傀儡として利用し、彼の名分をもとに関東全域に勢力を拡大しました。

## 義明の権力掌握

**傀儡からの脱却**

義明は次第に信清との対立を深め、1533年には里見氏内部の内訌に介入します。この内訌で義明は信清と対立し、勝利を収めて信清を隠居させることに成功しました。これにより、義明は正式な小弓公方としての地位を確立しました。

## 対外的脅威と戦闘

**北条氏との対決**

義明の急成長は古河公方家や後北条氏に警戒され、両者が同盟を結ぶきっかけとなりました。1538年、義明は第一次国府台合戦で北条氏綱との決戦に挑みましたが、敗北し討ち死にしました。この戦闘は義明の運命を大きく左右する出来事となりました。

このように、義明は真里谷信清による擁立から始まり、自らの力で傀儡から脱却し、小弓公方としての地位を築く一方で、激しい権力闘争にも巻き込まれていったのです。

義明が北条氏綱と対決した理由は

義明が北条氏綱と対決した理由は、主に領土拡大と権力闘争に起因しています。以下にその詳細を説明します。

## 対立の背景

**1. 小弓公方としての立場**

足利義明は、小弓公方として古河公方や千葉氏と対立し、鎌倉占領を目指していました。彼は真里谷氏や里見氏に支持されており、これらの勢力との連携を強化していました。

**2. 北条氏綱の台頭**

北条氏綱が武蔵や下総の地域で力を持つようになると、義明は彼を脅威と感じるようになりました。特に、氏綱が葛西城を攻めたことで、義明は防衛の必要性を感じ、扇谷上杉家を支援する決断をしました。

## 国府台合戦の発端

**3. 戦争の引き金**

1538年、義明は国府台に集結し、北条軍との対決を決意しました。この戦いは、氏綱が葛西城を支配下に置いたことが直接の引き金となり、義明は自ら出陣して北条軍に立ち向かうことを選びました。

**4. 内部の対立と連携**

また、この時期には義明の支持勢力である里見氏や真里谷氏との内紛も影響し、義明は孤立する危険性がありました。これにより、彼は北条との決戦に臨むしかない状況に追い込まれました。

## 結論

このように、義明と北条氏綱との対決は、領土拡大を巡る権力闘争や同盟関係の変化によって引き起こされたものであり、その結果として国府台合戦が勃発しました。この戦いは、両者の勢力図にも大きな影響を与えることとなりました。

足利義明が戦死した第一次国府台合戦の詳細は

義明が北条軍に突撃した理由は

足利義明が北条軍に突撃した理由は、主に彼の過信と感情的な反応に起因しています。

## **背景**

第一次国府台合戦は1538年に発生し、足利義明が北条氏綱の軍と対峙しました。義明は、北条軍が江戸川を渡河して攻撃を仕掛ける計画に対抗するために、自ら出陣することを決意しました。

## **突撃の理由**

1. **過信**: 義明は「足利将軍の一族である私に弓を引ける者など居よう筈もない」と考え、自らの武勇を過信していました。この自信が彼を突撃へと駆り立てました。

2. **感情的な動機**: 戦闘中、義明の弟や息子が討ち死にしたとの報告を受け、彼は激怒し、敵に突撃することを決めました。この感情的な反応が、冷静な判断を妨げました。

3. **戦略的目標**: 義明は葛西城や関宿城を攻略するために北条軍との戦闘を選びました。これらの城は彼の軍事的な目標であり、北条氏によって支配されていたため、奪還が急務とされていました。

## **結果**

義明の突撃は失敗に終わり、彼自身が戦死し、小弓公方としての勢力は崩壊しました。この敗北によって、北条氏は関東での支配を強化することとなりました.

義明の戦死が北条軍の勝利にどのように寄与したか

義明の戦死は、1538年の第一次国府台合戦において北条軍の勝利に重要な役割を果たしました。この戦いは、足利義明が北条氏綱と対峙し、彼の指揮する連合軍が初めは優勢であったものの、最終的には北条軍が勝利を収める結果となりました。

## 戦闘の経緯

- **初期の優位**: 合戦の初期、義明は里見氏や真里谷氏と連携し、数で劣る北条軍を一時的に押し返しました。

- **義明の突撃**: しかし、義明は弟や息子が討たれた報を受けて逆上し、自ら北条軍へ突撃しました。この行動が彼の戦死を招くことになります。

## 戦局への影響

- **士気の低下**: 義明の戦死は連合軍にとって致命的な打撃となり、彼の死を知った里見義堯は戦場から撤退する決断を下しました。これにより、連合軍は崩壊し、北条軍が主導権を握ることとなりました。

- **北条軍の勝利**: 北条軍はその後、小弓城や真里谷城を制圧し、下総地域への勢力拡大に成功しました。

## 結果とその後の影響

この合戦によって、北条氏は関東での支配を強化し、足利義明の敗北と戦死は地域の権力構造を一変させました。義明が占有していた領土には権力の空白が生じ、その後、里見氏が進出するきっかけともなりました。結果として、この合戦は北条氏による関東支配の重要な転換点となり、地域史における大きな出来事として位置づけられています。

義明の弟と息子の戦死が義明に与えた影響は

足利義明の弟と息子の戦死は、彼に多大な影響を及ぼしました。特に第一次国府台合戦において、弟・基頼と息子・義純が戦死したことは、義明の精神状態や戦略的判断に深刻な影響を与えました。

## 影響の詳細

**1. 精神的影響**

- 義明は家族を失ったことで、非常に大きな精神的打撃を受けました。弟や息子の死は彼の心情に重くのしかかり、戦場での冷静さを欠く要因となりました。

**2. 戦略的判断の誤り**

- 戦死の報を受けた義明は、感情的になり北条軍に突撃する決断を下しました。この突撃は無謀であり、結果として彼自身も戦死することになりました。この行動は、彼が冷静な判断を失っていたことを示しています。

**3. 軍勢の崩壊**

- 義明が戦死したことにより、足利軍は指導者を失い、士気が低下しました。特に、同盟者である里見義堯が戦闘に消極的だったことも相まって、足利軍は混乱し、結局一度も交戦することなく撤退する結果となりました。

**4. 権力構造の変化**

- 義明の死によって古河公方の権力が空白となり、その後北条氏や里見氏など他の勢力がその隙間を埋めることになりました。これにより、房総半島の権力地図が大きく変わる結果となりました。

このように、義明の弟と息子の戦死は彼自身だけでなく、その後の地域政治や権力構造にも深い影響を与えました。

里見義堯が戦場を離脱した背景は

里見義堯が戦場を離脱した背景には、国府台合戦における戦局の変化と足利義明との指導力の対立がありました。

## **戦局の変化**

1. **義明の過信**:

- 足利義明は自らの武勇を過信し、北条軍が江戸川を渡河する際に攻撃するという里見義堯らの提案を退けました。彼は「足利将軍の一族である私に本気で弓を引ける者など居よう筈もない」と主張し、自ら突撃を試みました。

2. **義明の戦死**:

- 戦闘が進む中、義明は弟や息子の討ち死にを受けて激高し、自ら北条軍に突撃しましたが、敵の弓に当たって戦死しました。この情報を受けた里見義堯は、一度も交戦することなく撤退する決断を下しました。

3. **小弓軍の崩壊**:

- 義明の死によって小弓軍は崩壊し、北条軍は勢いを増して松戸城や小弓城を押さえることになります。里見義堯は、義明を見殺しにしてその「空白域」に勢力を伸ばすことを考え、早期撤退を選択しました。

## **結論**

里見義堯が戦場を離脱した背景には、足利義明との間での意見対立とその結果として生じた戦局の急変がありました。彼は自軍を守るために撤退する道を選び、この決断が後の北条氏による侵攻につながる重要な転機となりました。

国府台合戦の結果が戦国時代に与えた影響は

国府台合戦は、戦国時代における重要な戦闘であり、その結果は関東地方の勢力図に大きな影響を与えました。特に第一次(1538年)と第二次(1564年)の合戦がそれぞれ異なる影響を及ぼしました。

## 第一次国府台合戦の影響

第一次国府台合戦では、足利義明が北条氏に敗北しました。この結果、北条氏の勢力が下総にまで浸透し、房総半島の大部分を支配下に置くことになりました。義明の戦死と真里谷信隆の復帰により、上総国南部には権力の「空白域」が生まれ、里見義堯が進出して久留里城や大多喜城を占領しました。このように、合戦は地域の権力構造を一変させ、北条氏と里見氏の勢力拡大を促進しました.

## 第二次国府台合戦の影響

第二次国府台合戦では、里見義弘が北条氏と対峙しました。最初は里見軍が優位に立ちましたが、北条軍が夜襲を仕掛けて勝利を収めました。この結果、北条氏は上総まで進出し、その後の戦局においても影響力を強化しました。特に、この合戦によって北条氏は江戸川を越えた地域への支配を確立し、その後の関東地方での権力闘争において有利な立場を得ることとなりました。

## 総括

国府台合戦は、関東地方の武士たちの権力闘争や地域支配に深い影響を与えました。特に北条氏と里見氏の間で繰り広げられたこの合戦は、それぞれの勢力拡大や地域の権力構造の変化をもたらし、戦国時代全体における重要な出来事として位置づけられています。

足利義明が改名した理由は

義明が宗済と改名した理由は

足利義明が「宗済」と改名した理由は、彼が出家していたためです。元々「空然」という名前で僧籍にあった義明は、永正の乱において父と兄との対立を受けて下野国に移り、そこで「宗済」と名乗ることになりました。この改名は、彼の政治的な立場や家族の状況を反映したものであり、後に還俗して「足利義明」と改名しました。

義明が還俗して義明と改めた背景は

足利義明が還俗して「義明」と改名した背景には、戦国時代の権力闘争と個人的な事情が深く関わっています。

## 還俗の背景

**出家からの転身**

義明は元々、興福寺で僧侶として生活していましたが、兄の足利義輝が「永禄の政変」で殺害されたことにより、将軍職の空席が生じました。この状況を受けて、義明は還俗し、義昭と名乗ることになりました。彼はこの機会を利用して、戦国時代における権力を取り戻すための行動を開始しました。

**織田信長との関係**

還俗後、義明は急速に力を伸ばしていた織田信長と接触し、信長の支援を受けて上洛を果たしました。これにより、彼は第十五代将軍としての地位を確立することができました。信長との同盟は、義明にとって重要な政治的後ろ盾となり、幕府の権威を再構築するための重要なステップとなりました。

## 政治的意義

**権力闘争の象徴**

義明の還俗は、戦国時代における武士と宗教の関係を象徴しています。彼が僧侶から武将へと転身したことは、当時の社会における出世や権力獲得の手段として、宗教的な役割がどれほど流動的であったかを示しています。

**結論**

足利義明が還俗し「義明」と改名した背景には、兄の死による権力空白と、それを埋めるための戦略的な行動があったことがわかります。彼の選択は、戦国時代の政治情勢において重要な意味を持ちました。

義明が小弓公方と呼ばれた理由は

足利義明が「小弓公方」と呼ばれた理由は、彼が下総国の小弓城を本拠地として独立し、古河公方に対抗したことにあります。義明は、古河公方の第2代足利政氏の次男であり、兄の足利高基と対立していました。1517年頃、上総の真里谷氏の武田信清に擁立され、小弓城を奪取した後、彼は自ら「小弓公方」を名乗り、関東における権力を拡大しました。

**背景**

- 小弓城は元々千葉氏の重臣である原氏の居城でしたが、義明は真里谷武田氏の支援を受けてこの城を攻略し、拠点としました。

- 彼の名乗りは、小弓城が彼の本拠地であったことから来ており、この地域での権力争いにおいて重要な役割を果たしました。

**小弓公方としての活動**

- 義明は小弓公方として20年以上にわたり関東で君臨し、特に第一次国府台合戦では北条氏と戦い、最終的には戦死しました。この戦いは彼の公方としての地位を決定づけるものでした。

このように、足利義明が「小弓公方」と呼ばれるようになった背景には、彼の戦略的な行動と地域的な権力争いが大きく影響しています。

義明が真里谷信清の支援を受けた理由は

義明が真里谷信清の支援を受けた理由は、主に政治的な背景と軍事的な必要性に起因しています。

## **政治的背景**

1. **真里谷氏の勢力**: 真里谷信清の時代、真里谷氏は上総国で全盛期を迎え、信清は義明を小弓公方として擁立しました。この擁立により、信清は実権を掌握しつつ、義明の名を借りて関東地方での勢力拡大を図りました。

2. **傀儡政権の形成**: 義明は真里谷氏の傀儡として位置づけられましたが、彼自身はその立場に甘んじることなく、次第に自らの権威を強化していきました。信清の支援を受けることで、義明は足利氏の名声を利用し、自身の地位を確立しようとしました。

## **軍事的理由**

1. **内紛への介入**: 1533年、里見氏内部で発生した内紛において、義明は信清に命じて小弓派である里見義豊を支援させました。この軍事的支援は、義明が真里谷信清との連携を強化する一環として行われました。

2. **北条氏との対立**: 義明と真里谷信清は共に北条氏と対立しており、この共通の敵に対抗するために協力関係が強化されました。信清の支援によって、義明は北条氏との戦いで有利な立場を得ることができました。

このような背景から、義明は真里谷信清の支援を受けることで、自らの政治的・軍事的な地位を強化しようとしたのです。

義明が高柳から小弓に移った理由は

足利義明が高柳から小弓に移った理由は、主に上杉朝良の死去に伴う権力の変動と地理的な戦略によるものです。

## **権力の変動**

義明の移転は、上杉朝良の死去を契機として行われました。この出来事は、彼が新たな拠点を求める必要性を生じさせました。高柳から小弓への移座は、永正15年(1518年)7月に実行され、これにより義明は「小弓公方」と名乗るようになりました。

## **地理的な戦略**

小弓城は、義明が支配する地域においてより防御的かつ戦略的な位置にありました。高柳から小弓に移ることで、義明は古河公方との対立を強化し、自らの勢力を拡大することが可能になりました。また、この地域には彼を支持する家臣の所領も多く、支援を得やすい環境でした。

## **結論**

したがって、足利義明が高柳から小弓に移った理由は、上杉朝良の死による権力の変動と、小弓城の地理的な利点によるものです。この移転によって、彼は新たな政治的立場を確立し、古河公方との対立を深めることとなりました。