長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)は、日本の戦国時代における重要な武将であり、土佐国(現在の高知県)の大名として知られています。

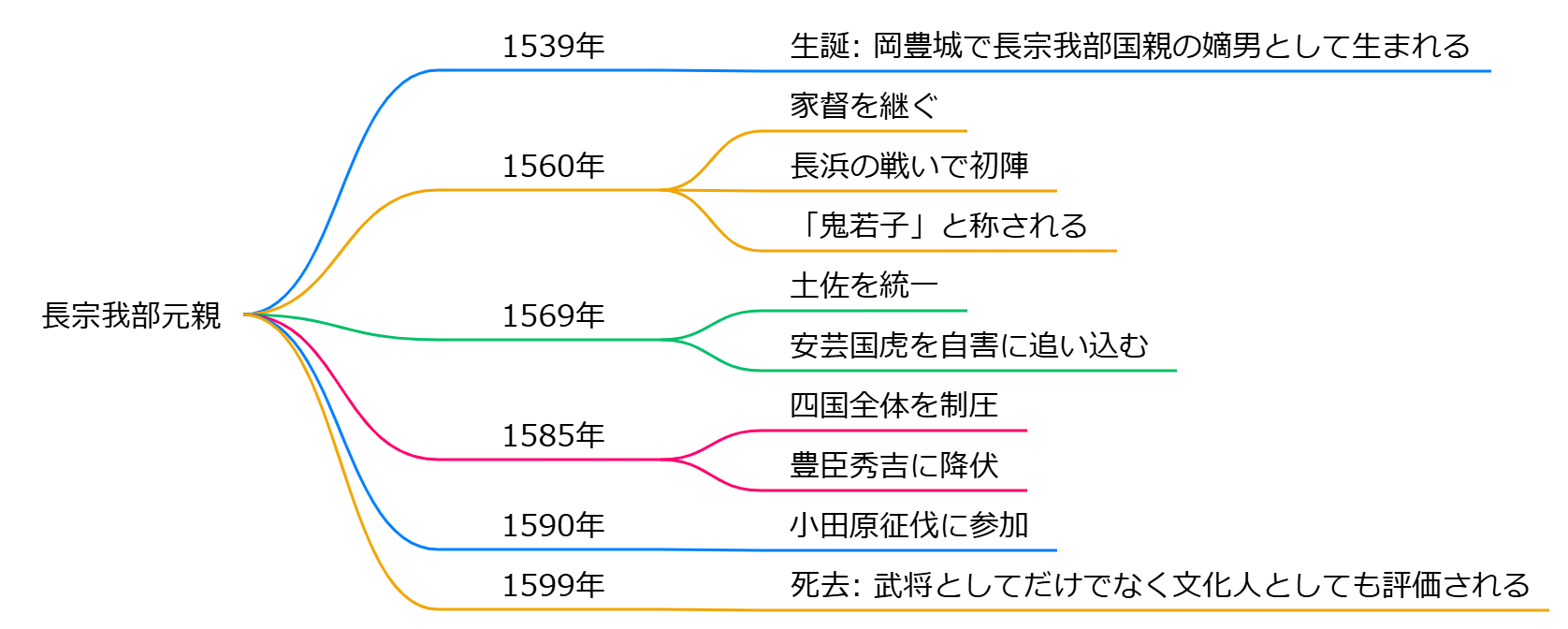

彼は1539年に生まれ、1599年に亡くなるまでの間に、土佐を統一し、さらには四国全体を制圧するという大きな業績を残しました。

生涯と初期の経歴

元親は長宗我部国親の嫡男として岡豊城で生まれました。

幼少期は色白で内気な性格だったため、「姫若子(ひめわこ)」と呼ばれていましたが、22歳での初陣においてその評価は一変します。

1560年の長浜の戦いで、彼は自ら槍を持って戦い、見事な戦果を上げたことで「鬼若子(おにわこ)」と称されるようになりました。

土佐の統一

元親は1560年に家督を継ぎ、土佐の有力な豪族たちを次々と打ち破り、1569年には安芸国虎を自害に追い込むなどして土佐を統一しました。

彼の戦略的な動きと勇敢な戦闘は、長宗我部家を土佐の最強勢力へと押し上げました。

四国制覇と豊臣秀吉への服属

元親はその後、阿波、讃岐、伊予へと進軍し、1585年には四国全体を制圧しました。

しかし、同年に豊臣秀吉の攻撃を受け、最終的には土佐一国を残して降伏することとなります。

秀吉に臣従した後も、元親は土佐の領主としての地位を保ち続けました。

晩年と影響

元親は1590年に小田原征伐に参加し、その後も文禄・慶長の役に従軍しました。

彼はまた、長宗我部元親百箇条という分国法を制定し、土佐の政治や社会の基盤を整えました。

1599年に亡くなるまで、元親は武将としてだけでなく、文化人としても評価され、和歌や茶道にも通じていました。

長宗我部元親の生涯は、戦国時代の日本における武士の理想像を体現しており、彼の業績は今なお多くの人々に語り継がれています。

長宗我部元親

長宗我部元親

長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)は、戦国時代の日本における著名な武将であり、長宗我部氏の第21代当主です。彼は1539年に土佐国岡豊城で生まれ、1599年に亡くなるまでの生涯を通じて、四国統一を果たしたことで知られています。

## 生涯の概要

### 幼少期と初陣

元親は幼少期に「姫若子」と呼ばれるほどおとなしい性格でしたが、1560年に行われた初陣では、わずか50騎を率いて戦功を挙げました。この戦いでの勇敢な行動が彼の名声を高め、以降「土佐の出来人」と称されるようになりました。

### 土佐統一

元親は1560年に父・国親の死去を受けて家督を相続し、土佐を統一するために数々の戦闘を指揮しました。特に1569年の八流の戦いでは、安芸氏を打ち破り、土佐東部を平定しました。1574年には、一条兼定を追放し、土佐全域を掌握しました。

### 四国制覇

元親はその後も阿波や伊予など他の地域にも進出し、1585年には四国全体をほぼ統一しました。しかし、同年には豊臣秀吉による四国征伐が行われ、元親は降伏し土佐一国の領有を許されました。

## 政治と文化

元親は内政にも力を入れ、「長宗我部百箇条」を制定し、領内の検地や城下町の建設を進めました。また、都の文化を積極的に取り入れ、一門に教育を施すなど文化的な側面でも影響力を持っていました。

## 死亡と遺産

1599年5月19日、元親は伏見で亡くなりました。享年61歳であり、その死後も彼の業績や影響は長宗我部氏や四国地方において重要な位置を占め続けています。

長宗我部元親が四国を統一するまでの戦略はどのようなものだったのか

長宗我部元親が四国を統一するまでの戦略は、巧妙な軍事行動と外交的手腕を駆使したものでした。以下にその主要な戦略を示します。

## **土佐国の制圧**

元親はまず、土佐国の統一に着手しました。彼は1568年に本山氏を滅ぼし、土佐中部を制圧。その後、安芸氏との戦闘を経て土佐東部も支配下に置きました。この過程で「長宗我部の一太刀」として知られる一撃必殺の戦法を用い、名声を高めました。

## **戦略的結婚と同盟**

元親は周辺勢力との結婚を通じて同盟を強化しました。特に、安芸国や阿波国の豪族との婚姻関係を築くことで敵対関係を緩和し、自身の影響力を拡大しました。このような外交的手法は、軍事力だけでなく、政治的な戦略の重要性を示しています。

## **阿波国と讃岐国の征服**

土佐国の統一後、元親は阿波国への進出を図りました。地形的に難攻不落とされていた阿波国も、元親は巧妙な戦術で攻略しました。特にゲリラ戦や包囲戦など、多様な戦術で短期間に阿波国を制圧し、その後讃岐国にも侵攻しました。

## **海上支配と物流**

元親は瀬戸内海の制海権を確立するため、海賊勢力との関係を利用しました。これにより物資や兵力の移動が容易になり、戦略的優位性が確保されました。海上戦術は非常に先進的であり、他の大名家にとって脅威となりました。

## **長宗我部式統治と農地改革**

領土拡大だけでなく、元親は農地改革にも取り組みました。農民の生活安定によって生産性が向上し、その結果として税収も増加しました。また、法整備によって民衆からの信頼も得ることができ、安定した統治体制が確立されました。

## **最期と遺産**

1585年には豊臣秀吉との対決が避けられず、大きな兵力差により降伏を余儀なくされました。しかし、その戦略や統治方法は後世に多大な影響を与えています。長宗我部元親の業績は、日本史における重要なエピソードとして語り継がれています。

長宗我部元親が四国統一に成功した理由は何だったのか

長宗我部元親が四国統一に成功した理由は、以下の要素に集約されます。

## 戦略的軍事行動

元親は1569年から1582年にかけて、土佐国を平定した後、阿波、伊予、讃岐といった周辺地域に進出しました。彼の軍事戦略は、敵の弱点を突く巧妙なものであり、特にゲリラ戦や地形を利用した戦術が効果的でした。

## 経済力の強化

元親は土佐の限られた資源を最大限に活用し、特に木材の専売制を導入しました。これにより、外貨を獲得し、経済基盤を強化しました。土佐は米の生産が少なかったものの、他の産物の輸出によって経済的な安定を図りました。

## 外交的手腕

元親は周囲の豪族との戦略的な結婚や同盟を通じて敵対関係を緩和し、影響力を拡大しました。特に、安芸国や阿波国の豪族との関係構築が重要であり、これによって彼の勢力圏が広がりました。

## 統治と農地改革

元親は領土拡大だけでなく、農地改革にも取り組みました。農民の生活を安定させることで生産性を向上させ、その結果として税収も増加しました。法整備によって民衆からの信頼も得ることができました。

これらの要素が相まって、長宗我部元親は短期間で四国全土をほぼ統一することに成功したのです。

長宗我部元親の戦略的結婚はどのようにして行われたのか

長宗我部元親の戦略的結婚は、彼の政治的な野望を実現するための重要な手段でした。以下にその概要を示します。

## 戦略的結婚の目的

元親は四国統一を目指す中で、周辺豪族との同盟を強化するために婚姻を利用しました。これにより、敵対関係を緩和し、自らの影響力を拡大することが狙いでした。

## 具体的な婚姻関係

- **土佐一条家との結びつき**: 元親は、一条内政の娘と結婚させることで土佐一条家との関係を強化しました。この婚姻により、一条家からの支持を得ることができ、元親の権力基盤が固まりました。

- **他の豪族との連携**: 安芸国や阿波国の有力豪族とも婚姻関係を築き、これにより地域内での同盟関係を強化しました。特に、阿波国への進出においては、地元豪族との婚姻が重要な役割を果たしました。

## 結婚による影響

元親の戦略的結婚は、単なる個人的な結びつきではなく、政治的な同盟として機能しました。これにより、彼は敵対勢力との緊張を緩和し、自らの領土拡大を図ることができました。また、これらの婚姻関係は、地域内での支配権を確立するための重要な要素となりました。

## 結論

長宗我部元親の戦略的結婚は、彼が四国統一という壮大な目標を達成するために欠かせない外交手段でした。彼は巧妙に婚姻関係を利用し、周辺勢力との連携を深めることで、自らの権力基盤を強化しました。

長宗我部元親の海洋戦術はどのようにして開発されたのか

長宗我部元親の海洋戦術は、彼の戦略的な思考と地域の地理的特性を活かして発展しました。元親は四国を統一する過程で、海上交通の重要性を認識し、特に以下の要素に基づいて海洋戦術を発展させました。

## 海洋戦術の開発要素

**1. 長宗我部水軍の形成**

長宗我部水軍は、元親が率いる海軍であり、四国統一を目指す中で重要な役割を果たしました。元親は水軍を補給部隊として活用し、敵との戦闘でもその機動力を生かしました。

**2. 瀬戸内海での制海権確保**

元親は瀬戸内海における制海権を確保するため、海賊勢力を利用したり、敵勢力を討伐したりしました。この戦略により、物資や兵力の移動が容易になり、戦略的な優位性を得ました。

**3. 戦略的同盟と外交**

元親は周辺の豪族との結婚や同盟を通じて敵対関係を緩和し、自らの影響力を拡大しました。これにより、海上での戦術だけでなく、陸上でも有利な立場を築くことができました。

**4. 軍事技術と戦術の革新**

元親は水軍の運用において、新しい戦術や技術を導入しました。例えば、敵に対して奇襲攻撃を行うなど、従来の戦法にとらわれない柔軟なアプローチが見られました。

## 結論

長宗我部元親の海洋戦術は、彼自身の戦略眼と地理的条件に基づくものであり、水軍の活用や制海権の確保、外交的手腕が重要な要素となりました。これらの要素が組み合わさることで、元親は四国統一という大きな目標を達成するための基盤を築いたと言えます。

長宗我部元親が阿波国を征服するための戦略は何か

長宗我部元親が阿波国を征服するために採った戦略は、多様な軍事行動と巧妙な戦術に基づいていました。以下にその主要な戦略をまとめます。

## **侵攻の計画と実行**

1. **多方面からの侵攻**:

元親は、土佐国を統一した後、阿波国南部の沿岸と吉野川の渓谷から同時に侵攻しました。この二方向からの攻撃により、敵の防御を分散させ、効果的に城砦を攻略しました。

2. **兵力の分割と集中**:

軍勢を二手に分け、弟の香宗我部親泰が指揮する部隊と、元親自身が指揮する殿軍により、敵勢力に対して圧力をかけました。これにより、迅速な攻撃が可能となりました。

## **戦術的優位性**

1. **自然環境の利用**:

中富川での戦闘では、元親は川の上流を堰き止めておき、敵軍が渡河しようとした際に放流するという策略を用いました。この結果、敵軍は混乱し、大きな戦果を上げることができました。

2. **情報収集と分析**:

織田信長や他の大名の動向を注視し、戦略を適宜修正しました。信長が四国征伐を計画していることを察知し、自軍の準備を整えました。

## **最終的な勝利**

1582年には勝瑞城を攻め落とし、十河存保との激闘で勝利を収めました。この勝利により、阿波国の大半が元親の支配下となり、その後も讃岐国や伊予国への進出へとつながりました。元親の戦略は単なる軍事的勝利だけでなく、政治的同盟形成や地域支配にも影響を与え、四国統一への道筋を築くこととなりました。

長宗我部元親の農地改革はどのようにして行われたのか

長宗我部元親の農地改革は、彼が四国統一を進める中で、農民の生活を安定させ、生産性を向上させるために行われました。この改革は、元親の統治体制の整備と密接に関連しており、以下のような特徴があります。

## 農地改革の目的

- **農民の自立支援**: 農地改革は、農民が自ら土地を所有し、自作農として生活できるようにすることを目的としていました。これにより、農民の地位向上と安定した生産基盤の構築が図られました。

- **生産性の向上**: 農民が自ら耕作することで、農業生産性が向上し、結果として税収も増加しました。これは元親の統治を安定させる要因となりました。

## 農地改革の実施方法

- **不在地主からの土地取得**: 元親は、自ら耕作しない不在地主から土地を取得し、小作人に分配しました。これにより、小作人は自らの土地を持つことができるようになりました。

- **法整備**: 徹底した法整備を行い、農地委員会を設置して農地の管理と分配を行いました。この委員会は、地主からの土地譲渡を促進し、公平な土地分配を実現しました。

- **農民との信頼関係構築**: 元親は、農民との信頼関係を築くことで、彼らからの支持を得ました。これにより、統治が円滑に進み、軍事的な強化にもつながりました。

## 結果と影響

元親による農地改革は、以下のような成果をもたらしました:

- **自作農家数の増加**: 農地改革によって多くの自作農家が誕生し、小作制度がほぼ消滅しました。これにより、安定した農業生産が可能となりました。

- **社会基盤の強化**: 農民の生活が安定することで、地域社会全体の基盤が強化されました。これが後の経済復興にも寄与する重要な要素となりました。

長宗我部元親による農地改革は、彼自身の権力基盤を強化するだけでなく、四国全体の社会経済状況にも大きな影響を与えた重要な施策でした。

長宗我部元親と織田信長の関係はどのように変わりつつ進展したのか

長宗我部元親と織田信長の関係はどのように変わりつつ進展したのか

長宗我部元親と織田信長の関係は、彼らの戦国時代における政治的状況や戦略に影響されながら、次第に変化していきました。

## 初期の同盟と友好関係

元親は、四国統一を目指して活動を開始し、信長との同盟を結ぶことでその後の勢力拡大を図りました。1582年、元親は信長から「四国切り取り自由」の許可を受け、信長は元親を「鳥無き島のコウモリ」と呼び、彼の地位を認める姿勢を示しました。この時期、元親の嫡男は信長から一字を賜り、「信親」と名乗るようになりました。

## 関係の悪化

しかし、元親が四国を統一するにつれて、信長との関係は悪化していきます。1580年頃から信長は元親に対し、土佐と阿波の一部以外の領土を手放すよう命じましたが、元親はこれに反発し、関係が緊張しました。特に、元親が四国で目立った行動を取ることで信長の反感を買い、その後の攻撃を受けることとなりました。

## 本能寺の変とその影響

1582年6月に本能寺の変が発生すると、元親は信長からの攻撃を回避できましたが、その後も信長との関係改善には苦労しました。元親は信長に従う姿勢を見せつつも、自身の利害を守ろうとする姿勢も見せており、この微妙なバランスが両者の関係をより複雑にしました。

## 最終的な結果

最終的に、元親は豊臣秀吉に降伏し、土佐一国のみの領有を許されました。このように、長宗我部元親と織田信長の関係は初期の友好的な協力から次第に緊張へと移行し、その後も歴史的な事件によって影響を受け続けました。

信長と元親の関係が悪化したきっかけは何だったのか

信長と元親の関係が悪化したきっかけは、主に信長の四国征服に対する要求と元親の反発によるものでした。

## 友好から対立へ

元親は、信長と良好な関係を築いていましたが、1580年(天正8年)に信長が四国征服を決定し、元親に対して「土佐一国と阿波の南半分のみを認める」という要求を突きつけました。この要求は、元親の領土拡張の意図と矛盾し、結果として彼は信長に従うことを拒否しました。

## 具体的な対立の発生

この対立が深まる中、1581年(天正9年)には信長の支援を受けた三好康長や十河存保が元親に攻撃を仕掛ける事態となりました。元親はこの状況に対抗するため、信長との関係を再考せざるを得なくなりましたが、信長は四国攻撃軍を編成し、元親への圧力を強めました。

## 本能寺の変との関連

最終的に信長が本能寺の変で亡くなる直前まで、元親との関係は緊迫した状態にありました。この変化は元親にとって一時的な安堵をもたらし、彼は四国統一への道を模索する余地を得ました。

三好康長の攻撃が信長の死にどのように影響したのか

三好康長の攻撃は、織田信長の死に影響を与えた要因の一部であり、特に信長政権の脆弱性を浮き彫りにしました。

## 三好康長の背景と信長との関係

三好康長は、織田信長に対抗する武将の一人であり、彼の行動は信長政権に対する挑戦として位置づけられます。康長は高屋城を拠点にし、1574年から1575年にかけて織田軍との戦闘を繰り広げました。特に高屋城の戦いでは、康長が信長の攻撃を受けながらも抵抗を続け、最終的には降伏しましたが、その過程で信長の支配力が試されることとなりました。

## 信長の死とその背景

信長は1582年に本能寺で明智光秀によって襲撃され、自害しました。この事件は、信長政権が抱えていた内部の不安定さや敵対勢力との緊張関係を示しています。康長の攻撃やその後の動きは、信長が直面していた多方面からの圧力を強調するものであり、特に彼が本願寺との和解を模索していた時期において、その影響は顕著でした。

## 攻撃の影響

三好康長による攻撃は以下のような影響を与えました:

- **信長包囲網の形成**: 康長は他の反信長勢力と連携し、信長包囲網を強化しました。この包囲網は、信長が自身の政権を維持する上で大きな脅威となりました。

- **政権崩壊への道筋**: 信長が死亡した後、その政権は急速に崩壊し、康長や他の武将たちはその隙をついて勢力を拡大しました。このような状況下で、康長は再び力をつけることができました。

このように、三好康長の攻撃は直接的な原因ではないものの、信長政権への圧力を高める要因となり、その後の歴史的展開にも影響を与えました。

信長が「鳥無き島の蝙蝠」と呼んだ理由は何か

織田信長が長宗我部元親を「鳥無き島の蝙蝠」と呼んだ理由は、主に元親の状況と信長の評価に関連しています。この表現は、優れた者がいない環境では、劣った者が威張ることを意味しています。

### **背景**

1. **長宗我部元親の台頭**:

- 元親は四国の領主として勢力を拡大し、特に土佐国を中心に強力な大名となりました。しかし、信長から見ると、彼の成功は四国内の競争相手が少なかったためであり、外部の強敵がいない状況でのものでした。

2. **「鳥無き島の蝙蝠」の意味**:

- この表現は、「すぐれた者や強い者がいない所で、つまらない者がいばる」という意味を持ちます。つまり、元親は四国という限られた地域で力を持っていたものの、全国的な視点から見るとその実力は限られているという皮肉が込められています。

3. **信長の意図**:

- 信長は元親を軽視する意図でこの表現を使用したとされます。彼は元親の政治的手腕や軍事的才能を認めつつも、「鳥無き島」でしか通用しない存在として評価していたため、このような呼称を用いたと考えられています。

このように、「鳥無き島の蝙蝠」という言葉は、長宗我部元親の状況を反映しつつ、信長による一種の皮肉として用いられたものです。

元親が政治的手腕を発揮した具体的な例は何か

長宗我部元親が発揮した政治的手腕の具体例には、以下のようなものがあります。

## 政治的手腕の具体例

**1. 土佐国の統一**

元親は1569年に一条家を追放し、土佐国を統一しました。この過程で、彼は内政に介入し、地域の安定を図るために「大津御所」という傀儡を立てました。

**2. 四国平定**

1583年には四国全体をほぼ統一しました。元親は阿波国や讃岐国に侵攻し、特に1579年には十河存保を破り、重清城を奪取するなどの勝利を収めました。これにより、彼は四国における強力な支配者となりました。

**3. 道路整備と税制改革**

元親は領地内で道路整備や税制の確立に努め、経済基盤の強化を図りました。これにより、土佐国の経済的安定が促進されました。

**4. 織田信長との同盟**

元親は明智光秀の仲介によって織田信長と同盟を結び、「四国切り取り自由」の許可を得ました。この同盟は彼にとって重要な外交的成功であり、信長との関係を利用して自らの地位を強化しました。

**5. 豊臣秀吉への降伏**

1585年、豊臣秀吉との対立後、元親は降伏し土佐一国のみの領有を許されました。この決断は、彼が状況に応じた柔軟な対応を行ったことを示しています。

これらの例からもわかるように、長宗我部元親は戦国時代において優れた政治的手腕を発揮し、自身の勢力を拡大させていった大名でした。

信長が死去した後、元親の勢力はどのように変わりつつ進展したのか

元親の勢力は、織田信長の死後に大きな変化を遂げました。以下にその進展をまとめます。

## 織田信長の死と元親の状況

**信長の死**

1582年6月2日、織田信長は明智光秀による謀反で本能寺で自害しました。この事件は日本の戦国時代における大きな転換点となり、信長が築いた勢力が崩壊するきっかけとなりました。

**元親の立場**

土佐の長宗我部元親は、信長と同盟関係にありましたが、信長の急死により四国における権力バランスが変わりました。元親は信長の支援を受けていたため、その後の情勢には不安定さが増しました。

## 元親の勢力変化

**四国における影響**

信長の死後、元親は四国全体を平定することを目指しましたが、信長の不在により他の大名との競争が激化しました。特に、元親は信長から認められていた領土拡大の計画が頓挫し、反発する勢力も増えました。

**新たな同盟と敵対関係**

元親は、信長亡き後も独自の勢力を維持しようとしましたが、他の大名との関係が複雑化しました。特に、毛利氏との対立や、他地域からの侵攻に直面することになりました。これにより、元親は新たな同盟を模索する必要がありました。

## 結論

織田信長の死後、元親は四国での権力を維持しつつ、新たな敵対勢力や同盟者との関係を築く必要がありました。彼の勢力は一時的には不安定になりましたが、その後も地域内で影響力を持ち続けることとなります。

長宗我部元親が「土佐の出来人」と呼ばれた理由は何か

長宗我部元親が「土佐の出来人」と呼ばれた理由は何か

長宗我部元親が「土佐の出来人」と呼ばれる理由は、彼の卓越した軍事的才能と政治的手腕にあります。以下にその主な要因を示します。

## 軍事的才能

- **土佐の統一**: 元親は父の意志を継ぎ、1550年代に土佐国を統一しました。彼は戦国時代において、数々の戦闘で勝利を収め、特に八流の戦い(1569年)で安芸氏を打ち破り、土佐東部を平定しました。

- **四国統一への道**: 本能寺の変後、混乱を利用して四国全体をほぼ掌握し、1585年には伊予国の河野通直を降伏させるなど、四国の覇者として君臨しました。

## 政治的手腕

- **外交力**: 元親は織田信長との同盟を結び、「四国切り取り自由」の許可を得るなど、中央政権との関係も巧みに築きました。これにより、彼は戦国大名としての地位を確立しました。

- **法整備**: 彼は「長宗我部元親百箇条」を制定し、領地内の行政や軍事制度を整備しました。これにより、彼の支配下での安定した統治が実現しました。

## 結論

元親はその軍事的成功と政治的手腕によって、「土佐の出来人」と称されるようになりました。彼のリーダーシップと戦略的思考は、土佐および四国全体の統一に大きく貢献したと言えます。

長宗我部元親が「土佐の出来人」と呼ばれた具体的な出来事は

長宗我部元親が「土佐の出来人」と称されるようになった具体的な出来事は、1560年に行われた**長浜の戦い**です。この戦いは、彼の初陣であり、宿敵である本山氏との対決が繰り広げられました。

## 長浜の戦いの詳細

- **初陣の背景**: 元親は22歳で初めて戦場に立ち、父である国親と共に本山氏が守る長浜城を攻撃しました。元親はこの時、槍の使い方すら知らない状態でしたが、決意を持って戦に臨みました。

- **戦闘前夜の祈願**: 戦闘前夜、若宮八幡宮で必勝を祈願し、士気を高めました。

- **戦闘の展開**: 長浜城を攻める際、元親は調略を用いて城内に内応者を送り込み、奇襲を成功させました。これにより、本山勢を打破し、長浜城を攻略しました。

- **結果と影響**: この戦いで元親は目覚ましい活躍を見せ、本山勢を撃退しました。この勝利によって彼の名声は高まり、「土佐の出来人」として称賛されるようになりました。以降、元親は土佐全体を掌握し、その後四国統一へと進んでいきます。

このように、長浜の戦いは元親の武将としてのキャリアの出発点であり、その後の成功への重要な一歩となりました。

長宗我部元親が四国統一を目指した理由は

長宗我部元親が四国統一を目指した理由は、経済的、戦略的、そして地理的な要因に起因しています。

## **経済的要因**

元親の出身地である土佐国は、米の生産高が低く、経済的には恵まれた土地とは言えませんでした。しかし、彼は森林資源を「御用木」として活用し、建設資材の輸出を通じて外貨を獲得しました。これにより、軍事活動の資金を確保し、領土拡大を可能にしました。

## **戦略的結婚と同盟**

元親は周辺大名との戦略的結婚や同盟を重視しました。これにより敵対関係を緩和し、自身の影響力を広げることができました。特に、阿波国や伊予国との関係構築が彼の領土拡大に寄与しました。

## **地理的要因**

四国は海上交通の要所であり、元親は瀬戸内海の制海権を掌握することで物資や兵力の移動を容易にしました。これにより、他の大名に対して戦略的な優位性を確保し、迅速な軍事行動が可能となりました。

## **統治体制の整備**

元親は農地改革や法整備を行い、民衆からの信頼を得ることで安定した統治体制を築きました。これにより税収が増加し、さらなる軍事強化につながりました。

これらの要因が相まって、長宗我部元親は四国全体の統一を目指し、その野望を実現するために多角的なアプローチを取ったと言えます。

長宗我部元親が戦国時代で活躍した他の人物とどう違うか

長宗我部元親(ちょうそかべ・もとちか)は、戦国時代において四国を統一した武将であり、彼の生涯や戦略は他の武将たちといくつかの点で異なります。

## **長宗我部元親の特徴**

1. **出自と初期の活動**

- 元親は1539年に生まれ、長宗我部家の第21代当主です。彼は若い頃から武芸に秀でており、初陣ではわずか50騎で戦功を立てました。

2. **四国統一への道**

- 元親は1560年に土佐国を統一し、その後阿波、讃岐、伊予を征服しました。特に彼は巧妙な戦術を用いて難攻不落とされていた地形を攻略し、短期間で広範な領土を手中に収めました。

3. **内政改革と農地政策**

- 彼は「一領具足」制度を導入し、農民を兵士として活用することで軍事力を強化しました。また、農地改革を行い、農民の生活安定を図ることで生産性を向上させました。

4. **外交と同盟戦略**

- 元親は周辺勢力との婚姻や同盟を通じて影響力を拡大しました。これにより敵対関係を緩和し、地域の安定にも寄与しました。

## **他の戦国武将との比較**

- **織田信長や豊臣秀吉との違い**

- 織田信長や豊臣秀吉は全国的な統治を目指し、大規模な軍事行動と同盟戦略を駆使しましたが、元親は主に地方の安定と内政改革に焦点を当てました。信長が強力な中央集権体制を築く中、元親は地域密着型のアプローチで勢力を拡大しました。

- **武田信玄や上杉謙信との違い**

- 武田信玄や上杉謙信は騎馬軍団による直接的な戦闘スタイルが特徴ですが、元親は地形や敵の弱点を突く柔軟な戦術を展開しました。また、彼らが名声と軍事力で他国を圧倒する中で、元親は内部からの改革と地域連携によって成長しました。

## **まとめ**

長宗我部元親は、その独自の政治手腕や内政改革によって四国統一を成し遂げた武将です。彼の戦略は他の有名な武将とは異なり、地域密着型のアプローチが特徴的であり、この点が彼の成功に寄与しました。

長宗我部元親が幼少期に嘲笑された理由は

長宗我部元親が幼少期に嘲笑された理由は、主に彼の容姿と性格に関連しています。元親は色白で細身の体型を持ち、非常におとなしい性格であったため、周囲から「姫若子」(ひめわこ)と呼ばれました。このあだ名は、彼の女性的な美しさや軟弱さを揶揄するものであり、当時の武士としては好ましくない印象を与えていました。

特に、元親は人と会う際に挨拶も返さずぼんやりしていることが多く、そのため「軟弱」や「うつけ者」とも評されていました。父である国親も、元親の将来について不安を抱いていたと言われていますが、初陣を迎えるとその勇猛さが評価され、「鬼若子」と称賛されるようになりました。

長宗我部元親の初陣での活躍はどのように評価されたか

長宗我部元親の初陣である「長浜の戦い」は1560年5月27日に行われ、彼の評価を大きく変える転機となりました。この戦いは、彼が父・国親と共に本山氏との争いに挑んだもので、元親は当時22歳でありながら、槍の使い方さえ知らない状態でした。

## 戦闘の経過

元親は、数的に劣る1,000の兵を率いて本山軍の2,500に立ち向かいました。戦闘は乱戦となり、元親は敵陣に突入し、助言通りに槍を振るって敵兵2人を倒しました。最終的には70以上の首級を挙げる成果を上げ、長宗我部軍は本山軍を浦戸へ退却させて勝利を収めました。

## 評価の変化

この初陣での活躍により、元親は「姫若子」と揶揄されていた存在から、一転して「鬼若子」と称賛されるようになりました。彼の勇敢な行動は家臣たちの忠誠心を高め、長宗我部氏内での地位を確立する重要な要素となりました。

## 結論

長浜の戦いでの元親の成功は、彼が知勇兼備の武将として成長するきっかけとなり、その後四国統一へと繋がる重要な一歩でした。この初陣は元親にとって単なる戦闘以上の意味を持ち、彼自身と長宗我部氏全体にとって歴史的な転換点となったと評価されています.

長宗我部元親が初陣で戦功を立てた具体的な戦いは何か

長宗我部元親が初陣で戦功を立てた具体的な戦いは何か

長宗我部元親が初陣で戦功を立てた具体的な戦いは、**長浜の戦い**です。この戦いは1560年5月28日に行われ、元親は当時22歳で、父・国親の指揮する長宗我部軍の一員として参加しました。

### 戦いの概要

- **背景**: 元親は本山氏との対立が続く中、長浜城を攻略するために戦闘に臨みました。この時、元親は槍の使い方すら知らない状態でしたが、50人ほどの部隊を率いて敵陣に突入しました。

- **戦闘**: 元親は敵兵2人を倒し、部隊全体で70以上の首級を挙げるなど大きな成果を上げました。この活躍により、彼は「姫若子」から「鬼若子」と呼ばれるようになり、家臣たちも彼に忠誠を誓いました。

- **結果**: 長宗我部軍は本山軍に対して兵力が劣っていたにもかかわらず勝利し、これが元親の名声を高める契機となりました。

この初陣によって元親はその後の四国統一への道を開くこととなります。

長浜の戦いでの元親の具体的な戦い方は

長浜の戦い(1560年)は、長宗我部元親の初陣として知られています。この戦いにおける元親の具体的な戦い方は、彼の成長と戦術的な能力を示す重要な出来事でした。

## 戦闘の背景

元親は、父である長宗我部国親の指導のもと、土佐国を巡る本山氏との争いに参加しました。長浜城を攻略するために、元親は調略を用いて内応者を城に送り込み、奇襲を成功させました。この策略により、城主は逃亡し、元親は千の兵力で本山軍の主力を迎撃することになりました.

## 元親の戦闘スタイル

元親は当初、槍の使い方すら知らない状態でしたが、戦場での指導を受けながら勇敢に戦いました。彼は「武士なら命を惜しまず、名を惜しめ。一歩も引くな!」と叫びながら敵陣に突入し、自ら槍を振るって敵兵二人を討ち取るという大活躍を見せました.

- **指揮**: 元親は50騎を率いて本山勢に襲いかかり、そのまっただ中を突き破る形で戦闘に参加しました。彼の果敢な行動は周囲から高く評価され、戦局を有利に進める要因となりました.

- **結果**: 最終的には、数的不利にもかかわらず乱戦の末に本山軍を押し返し、勝利を収めました。この勝利によって元親は「鬼若子」と称されるようになり、その名声が広まりました.

## 戦後の影響

この戦いによって元親は周囲から一変して評価されるようになり、その後も潮江城攻めなどでさらなる戦果を挙げました。長浜の戦いは彼が家督を継ぐ前触れとなり、その後の長宗我部氏の勢力拡大につながりました.

このように、長浜の戦いでの元親の具体的な戦い方は、彼が武将として成長する重要なステップであり、その後の四国統一へとつながる道筋を作ったと言えます。

長浜城攻めの際に元親が使用した戦略は

長浜城攻めにおける長宗我部元親の戦略は、情報の活用と奇襲攻撃に重点が置かれていました。この戦略は、元親が本山氏との対立を背景にしたもので、以下のような要素が含まれています。

## 戦略の詳細

1. **内部協力者の確保**:

元親は、長浜城の城門工事を任されていた旧臣の福留右馬允に接触し、彼を味方に引き入れました。右馬允は元親から「領地を与える」との約束を受け、城門に細工を施すことに同意しました。

2. **天候を利用した奇襲**:

1560年5月26日の夜、激しい風雨の中で長宗我部軍は海を渡り、右馬允の手引きによって長浜城に奇襲をかけました。この夜襲は、敵が警戒を緩めている隙を突くものであり、迅速な行動が功を奏しました。

3. **兵力の集中と迅速な行動**:

元親は、攻撃後すぐに本山軍との対峙に備え、自ら指揮する部隊を集結させました。数では劣勢であったものの、彼の指揮と士気の高さによって勝利を収めることができました。

4. **初陣での勇敢な戦闘**:

長浜城攻略後、元親は戸ノ本での戦闘にも参加しました。この戦いでは、自ら先陣を切って敵陣に突入し、その勇猛さが彼の名声を高める要因となりました。

このように、元親は情報戦と奇襲攻撃を駆使し、初陣でありながら成功を収めたことで、その後の武将としての地位を確立する重要な一歩となりました。

長浜の戦いでの元親の戦友は誰だった

長浜の戦いにおいて、長宗我部元親の戦友は主に**吉良親貞**です。親貞は元親の弟であり、共にこの戦いに参加しました。この戦闘は1560年に行われ、元親にとっては初陣となりました。

### 戦いの概要

- **日付**: 1560年5月27日

- **場所**: 長浜城

- **対戦相手**: 本山氏

元親はこの戦いで槍の使い方を知らない状態であったにもかかわらず、弟の親貞と共に本山勢と激闘を繰り広げ、見事な戦果を上げました。この戦いを通じて、元親はその名を広めることとなります.

長浜の戦いでの元親の父親国親の役割は

長浜の戦いにおける長宗我部国親の役割は、彼の戦略的な指導力と軍事的行動によって決定づけられました。この戦闘は1560年に発生し、国親は長宗我部家の復権を目指して本山氏との対立を深めていました。

## 国親の戦略と行動

1. **夜襲と奇襲攻撃**: 国親は長浜城に対して夜襲を仕掛け、内部からの協力を得るために、かつての家臣である福留右馬丞を調略しました。これにより、城門が開かれ、長宗我部軍はほぼ無抵抗で城を占拠することに成功しました。

2. **戦闘の指揮**: 戦闘当日は国親が指揮を執り、数で劣る長宗我部軍が本山軍に立ち向かいました。最初は本山軍が優位に進めましたが、国親の指導の下、長宗我部軍は乱戦の末に勝利を収めました。

3. **結果と影響**: この勝利により、国親は土佐国内での勢力を強化し、元親(国親の息子)の初陣としても重要な意味を持ちました。戦後、国親は急病に倒れ、そのまま岡豊城で亡くなりましたが、この戦いは長宗我部家の復興と元親の台頭につながる重要な出来事となりました。

## まとめ

長浜の戦いにおける国親の役割は、彼が持つ軍事的才能と政治的手腕が如何に効果的だったかを示しています。国親は戦略的な奇襲攻撃を成功させ、その結果として長宗我部家の復権と元親の成長を支える基盤を築きました。

長浜の戦いでの元親の槍の使い方について詳しく知りたい

長浜の戦い(1560年)は、長宗我部元親にとっての初陣であり、彼の槍の使い方が注目される重要な戦闘でした。この戦いでは、元親がどのように槍を使い、戦場での評価を一変させたかについて詳しく見ていきます。

## 元親の初陣と槍の使い方

**槍の技術の未熟さ**

元親は当時22歳で、槍の使い方すら知らない状態でした。彼は重臣の秦泉寺豊後から「槍というものは、敵の目を突くものと心得よ」と教えられ、これが彼の戦闘スタイルに影響を与えました。

**戦闘での活躍**

長浜の戦いでは、元親は50騎を率いて本山勢に突撃しました。彼は敵陣に自ら進み出て、教えに従って槍を振るい、敵兵2人を倒しました。この果敢な行動が周囲を驚かせ、「姫若子」と揶揄されていた彼は「鬼若子」と呼ばれるようになりました。

## 戦闘中の指揮と戦略

**数的不利を逆転**

長宗我部軍は本山軍に対して数的不利でしたが、元親は恐れずに前線に出て味方を鼓舞しました。乱戦の中で彼は敵三騎を突き伏せ、その結果、長宗我部軍は勝利を収めました。この勝利により、元親はその後も潮江城攻めで成果を上げるなど、彼の武名は土佐国中に轟きました。

**評価の変化**

この初陣での成功によって、元親への評価は大きく変わりました。彼は「姫若子」から「鬼若子」と尊敬される存在となり、その後の長宗我部家の発展にも寄与することになります。

長浜の戦いは、元親が武将として成長する契機となり、彼自身が持つ指導力や勇気が際立った瞬間でした。

長宗我部元親が四国統一に至るまでにどのような挑戦を乗り越えたのか

長宗我部元親が四国統一に至るまでにどのような挑戦を乗り越えたのか

長宗我部元親が四国統一に至るまでには、数々の挑戦を乗り越えました。以下にその主要な挑戦をまとめます。

## 土佐国の平定

元親はまず、土佐国の統一を目指しました。彼は1569年に安芸氏との八流の戦いで勝利し、土佐東部を平定しました。この戦いでは、敵内部の寝返りを利用し、迅速に敵を打破することで名声を高めました。

## 同盟と外交戦略

元親は織田信長との同盟を結び、「四国切り取り自由」の許可を得ることで、外部からの支援を受けつつ勢力を拡大しました。この外交的手法は、彼の四国統一に向けた重要な基盤となりました。

## 阿波国への進出

土佐国を制圧した後、元親は阿波国への進出を試みました。彼は1565年に海部城を奪取し、その後も白地城などの重要拠点を攻略していきました。特に白地城は阿波と讃岐の境界に位置し、四国制覇にとって重要な要所でした。

## 瀬戸内海の制海権確保

元親は海上交通が重要な時代背景の中で、瀬戸内海の制海権を確立しました。海賊勢力を利用しつつ、物資や兵力の移動が容易になるよう努めました。この海洋戦術は他大名に対する大きな脅威となりました。

## 伊予国と讃岐国の征服

元親はさらに四国全域の統一を目指し、伊予国と讃岐国にも侵攻しました。これらの征服には持ち前の戦略と忍耐力が必要であり、山間部での戦闘や包囲戦でその知識と経験が活かされました。

## 豊臣秀吉との対立

1585年、元親は豊臣秀吉による四国征伐に直面します。秀吉から伊予・讃岐の返上を求められた元親はこれに応じず、決戦に挑みましたが、圧倒的な兵力差から敗北し降伏することとなりました。

## 結論

長宗我部元親は巧妙な戦略と外交手腕で四国統一を果たしましたが、最終的には豊臣秀吉との対立によってその野望が潰えることとなりました。彼の生涯は、日本の戦国時代における重要なエピソードとして今も語り継がれています。

長宗我部元親が四国統一に至るまでの具体的な戦略は

長宗我部元親が四国統一に至るまでの具体的な戦略は、彼の軍事的才能と外交手腕を駆使したものでした。以下にその主要な戦略を示します。

## **1. 土佐国の平定**

元親の戦略の出発点は、まず土佐国の平定でした。彼は1569年に安芸氏との戦闘を経て、内部からの寝返りを利用して土佐東部を制圧しました。この成功により、土佐国全体を掌握する基盤を築きました。

## **2. 織田信長との同盟**

元親は中央政権との結びつきを強化するため、明智光秀の仲介で織田信長と同盟を結びました。この同盟により「四国切り取り自由」の許可を得て、四国統一への道が開かれました。

## **3. 重要拠点・白地城の攻略**

元親は「四国のヘソ」と称される白地城を攻略し、ここを四国統一の拠点としました。白地城は阿波と讃岐の境界に位置し、戦略的に重要な場所でした。彼は計略によって敵将を降伏させ、再度攻撃して完全に支配下に置きました。

## **4. 阿波国への進出**

1575年末には阿波国への進攻を開始し、海部城を奪取しました。これにより阿波国の国衆との結束を強め、さらなる征服へとつなげました。元親は阿波南部に弟を配置し、軍事的な支配を確立しました。

## **5. 三国同時経略**

1578年から1579年にかけて、元親は阿波・讃岐・伊予の三国を同時に攻めました。各地で激しい戦闘が繰り広げられ、重清城や岩倉城など重要な拠点を次々と攻略しました。

## **6. 瀬戸内海の制海権確保**

海上交通が重要な時代背景の中で、元親は瀬戸内海の制海権を確保しました。これにより物資や兵力の移動が容易になり、戦略的優位性が増しました。

## **7. 統治体制の整備**

元親は領土拡大だけでなく、農地改革や法整備によって統治体制も整えました。農民の生活安定によって生産性が向上し、それが税収増加につながりました。

## **8. 豊臣秀吉との対決**

最終的には豊臣秀吉との対決が待ち受けていました。1585年の天正の陣では秀吉軍との決戦に挑みましたが、圧倒的な兵力差によって敗北し降伏しました。この結果、元親は四国統一という壮大な野望を実現できずに終わりました。

長宗我部元親の戦略は、その時代背景や地理的条件を考慮した巧妙なものであり、多くの歴史愛好者や学者によって今なお研究されています。

長宗我部元親と豊臣秀吉の対立はどのように深化したのか

長宗我部元親と豊臣秀吉の対立は、主に領土問題と政治的な背景から深化しました。以下にその経緯を詳述します。

## 対立の背景

**長宗我部元親の台頭**

長宗我部元親は、土佐国を統一した後、四国全体の支配を目指しました。彼は明智光秀と同盟を結び、信長の許可を得て「四国切り取り自由」を認められたことで勢力を拡大しました。

**豊臣秀吉の意図**

秀吉は信長の死後、天下統一を目指し、元親が四国で強大な勢力を持つことを脅威と見なしました。特に、元親が反秀吉勢力との同盟を深めていたことが、対立を激化させる要因となりました。

## 対立の深化

**交渉の決裂**

1585年、秀吉は元親に対し、讃岐・伊予の返上を要求しましたが、元親は「伊予1国の返上以外は応じられない」とし、交渉は決裂します。これにより、両者の関係は悪化し、秀吉は大軍を率いて四国征伐に乗り出すことになります。

**戦闘と降伏**

秀吉は元親に対して攻撃を開始し、彼が支配する城々を次々と攻略しました。元親は抵抗したものの、最終的には降伏し、土佐一国のみを安堵される形で臣従しました。この降伏によって、元親の領土は大幅に縮小されました。

## 結論

長宗我部元親と豊臣秀吉の対立は、元親が四国統一を達成したことに端を発し、秀吉による中央集権化の動きと相まって深まったものです。最終的には軍事的な圧力によって元親が屈服する形となり、この対立は戦国時代の重要な出来事として記録されています。

長宗我部元親が四国統一に成功した背景にはどんな要因があったのか

長宗我部元親が四国統一に成功した背景には、複数の要因が絡んでいます。

## 経済的基盤の確立

**資材輸出による経済力の強化**

元親の出身地である土佐は、米の生産力が低い地域でしたが、他の産物や木材の輸出を通じて外貨を獲得しました。特に、戦国時代の建設ラッシュに乗じて資材を供給することで、経済基盤を強化しました。

## 軍事制度と戦略

**一領具足制度の導入**

元親は「一領具足」という制度を導入し、農民が普段は農業に従事しつつ、戦時には即座に出陣できる体制を整えました。この制度により、戦闘力を持つ兵士を常に確保し、迅速な軍事行動が可能となりました。

## 政治的手腕と外交

**有力豪族との連携**

元親は周辺勢力との戦略的結婚や同盟を通じて政治的基盤を強化しました。特に安芸国や阿波国の豪族との婚姻関係を築くことで、敵対関係を緩和し、影響力を拡大しました。

## 戦略的侵攻と海上支配

**四国各地への進軍と制海権の掌握**

1569年から1582年にかけて元親は、土佐から阿波、伊予、讃岐へと進軍し、ほぼ四国全土を統一しました。また、瀬戸内海の制海権を確立することで物資や兵力の移動を容易にし、戦略的な優位性を保ちました。

## 統治体制の整備

**農地改革と法整備**

元親は領土拡大だけでなく、農地改革や法整備にも取り組みました。農民の生活安定を図ることで生産性を高め、その結果税収も増加しました。このような施策によって統治が安定し、軍事力も強化されました。

これらの要因が相まって、長宗我部元親は四国統一を成し遂げることができました。しかし、その後豊臣秀吉による四国征伐によって彼の勢力は衰退することになります。

長宗我部元親が戦略的に結婚した相手は誰だったのか

長宗我部元親が戦略的に結婚した相手は、**石谷光政の娘**です。この結婚は1563年に行われ、元親が25歳の時でした。石谷家は明智光秀の重臣であり、元親の妻は光政の妹であるため、彼女との結婚は政治的な同盟を強化する意図がありました。

この婚姻により、元親は周辺勢力との関係を深め、四国統一を目指す上で重要な支援を得ることができました。また、元親の嫡男である長宗我部信親も石谷家の娘と結婚しており、家族間の結びつきがさらに強化されました.

長宗我部元親が四国統一に至るまでにどのような戦いを戦ったのか

長宗我部元親が四国統一に至るまでに戦った主な戦いについて、以下に整理します。

## 土佐の統一

- **長浜の戦い (1560年)**: 元親の初陣であり、本山氏との戦闘。勝利を収め、土佐中央部を掌握する足掛かりを得た。

- **八流の戦い (1569年)**: 安芸氏との戦闘で、安芸城を攻略し、土佐東部を平定した。この勝利により、土佐の統一が進展。

- **四万十川の戦い (1575年)**: 土佐一条氏との決戦。長宗我部軍は圧倒的な兵力で勝利し、土佐全域の支配を確立した。

## 四国への進出

- **阿波侵攻 (1576年以降)**: 三好存保と中富川の戦いで勝利し、阿波国を制圧。これにより四国進出が本格化した。

- **讃岐侵攻**: 羽柴秀吉が三好勢を支援する中、引田で仙石秀久率いる羽柴軍と戦い勝利。讃岐の十河城を攻略するも虎丸城は落とせなかった。

- **伊予侵攻**: 河野通直を降し、伊予国への進出を果たす。これにより四国全体への影響力を強化した。

## 織田信長との関係

元親は織田信長と同盟を結び、信長の支援を受けて四国制覇を目指したが、次第に関係が悪化。信長からの圧力に直面しながらも、彼の死後には再び勢力を拡大した。

## 結果

1585年には四国のほぼ全域を制圧したものの、その後豊臣秀吉の侵攻を受けて土佐一国のみの領有となった。このように元親は数々の戦闘を通じて四国統一に至ったが、その後の歴史的な変動にも影響されることとなった。