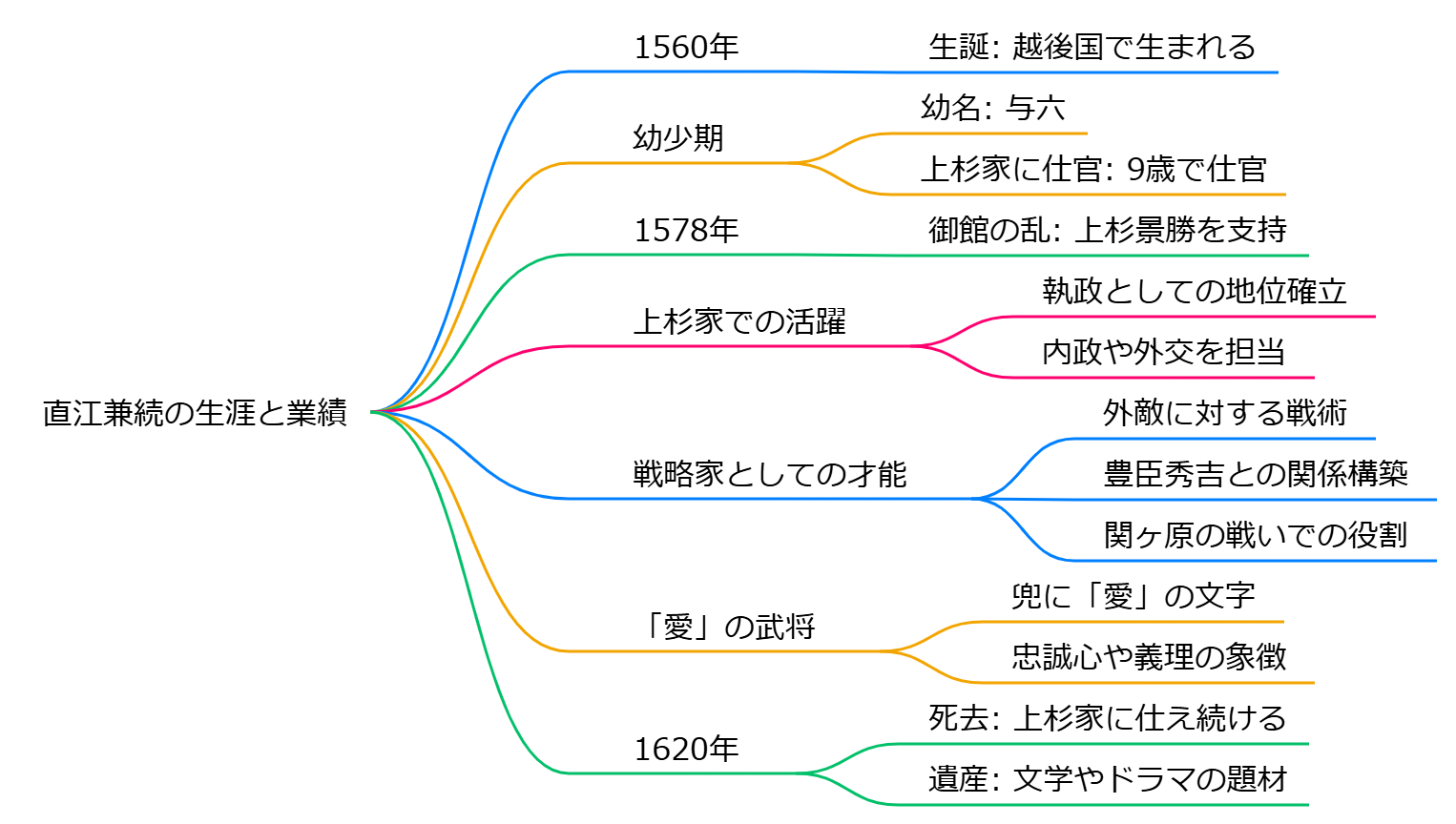

直江兼続の生涯と業績

直江兼続(なおえ かねつぐ)は、1560年(永禄3年)に越後国(現在の新潟県)で生まれ、1620年1月23日に亡くなった日本の戦国時代から江戸時代初期の武将です。

彼は上杉家の重臣として知られ、特に上杉景勝の側近としての役割で名を馳せました。

背景と初期の人生

直江兼続は、樋口兼豊の長男として生まれ、幼名は与六(よろく)と呼ばれていました。

彼の父は上田長尾家の家臣であり、兼続は幼少期から上杉謙信の養子である上杉景勝に仕えるようになりました。

彼は9歳の時に上杉家に仕官し、以後、上杉謙信のもとで成長しました。

上杉家での活躍

直江兼続は、上杉謙信の死後、上杉景勝の側近として重要な役割を果たしました。

1578年の上杉家の後継者争い「御館の乱」では、景勝を支持し、彼の勝利に貢献しました。

この内乱を経て、兼続は上杉家の執政としての地位を確立し、内政や外交を担当しました。

戦略家としての才能

兼続は、戦略家としても知られ、数々の戦闘でその才能を発揮しました。

彼は特に、上杉家が直面した外敵に対して巧妙な戦術を用い、上杉家の存続に寄与しました。

彼の指導のもと、上杉家は豊臣秀吉との関係を築き、さらには関ヶ原の戦いにおいても重要な役割を果たしました。

「愛」の武将としての象徴

直江兼続は、兜に「愛」の文字を掲げていたことから「愛の武将」とも呼ばれています。

この「愛」は、彼の忠誠心や義理を象徴するものであり、彼の生涯における信念を表しています。

彼は、上杉家のために尽力し、またその後の米沢藩の基盤を築くなど、地域の発展にも寄与しました。

晩年と遺産

直江兼続は、1620年に亡くなるまで上杉家に仕え続けました。

彼の死後も、その名声は語り継がれ、彼の生涯は多くの文学やドラマの題材となっています。

直江兼続は、忠義と愛を体現した武将として、今なお日本の歴史において重要な存在です。

直江兼続

直江兼続

直江兼続(なおえ かねつぐ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将であり、上杉家の重要な家臣として知られています。彼は1560年に生まれ、1620年に亡くなりました。以下に、直江兼続の生涯や業績について詳しく述べます。

## 生い立ちと背景

直江兼続は、新潟県南魚沼市の坂戸城主・長尾政景の家臣である樋口兼豊の長男として生まれました。幼名は与六で、上杉謙信の精神を受け継ぎ、「義」を重んじる武将として成長しました。彼は上杉景勝に仕え、上杉家を支える重要な役割を果たしました。

## 上杉家との関係

兼続は、上杉景勝と共に上杉家を導き、その能力の高さから豊臣秀吉からも高く評価されました。1588年には秀吉に謁見し、従五位下や山城守の地位を授与されました。彼はまた、関ヶ原の戦いでは上杉軍の撤退を指揮し、その戦術的な能力が称賛されました。

## 政治的な影響と業績

直江兼続は、米沢藩の家老としても知られています。彼は米沢に移封された後、城下町の整備や治水事業に取り組み、地域の発展に寄与しました。彼の政治手腕は後の上杉鷹山にも影響を与え、鷹山は兼続を手本としたと言われています。

## 直江状とその影響

直江兼続は「直江状」と呼ばれる有名な書状を徳川家康に送ったことで知られています。この書状では、上杉景勝への逆心を疑う内容が記されており、彼の忠誠心と義理堅さが表現されています。

## 結論

直江兼続は、その生涯を通じて「義」を貫き通し、上杉家および地域社会に多大な影響を与えた武将です。彼の業績は現在でも評価されており、多くの人々に尊敬されています。

直江兼続と上杉景勝の関係はどのように始まったの

直江兼続と上杉景勝の関係は、幼少期から始まりました。直江兼続は1560年に生まれ、上杉謙信の家臣である直江氏の出身です。彼は、上杉景勝が養子として謙信の後を継ぐ際、共に育てられました。このため、二人は幼い頃から親しい関係にあり、主従関係が形成されました。

**主従関係の発展**

直江兼続は、上杉景勝が家督を継いだ後、彼の側近として重要な役割を果たしました。特に、兼続は景勝の執政として政治や軍事面で支え、彼の信任を得ることに成功しました。謙信の死後、兼続は景勝とその対立者である景虎との後継者争いにおいても、景勝を献身的に支えました。この支援が功を奏し、景勝は正式に上杉氏の後継者となりました。

**豊臣政権との関係**

その後、兼続は豊臣秀吉の政権下でも重要な役割を担いました。秀吉が上杉家を重視する中で、兼続は石田三成と親交を持ちつつ、上杉家を豊臣政権の重職につけることに成功しました。これにより、上杉家は会津と米沢を任される位置に立ちました。

このように、直江兼続と上杉景勝の関係は幼少期から始まり、その後も政治的・軍事的な協力を通じて深まっていきました。彼らの共同体制は上杉家の運営に大きな影響を与えました。

上杉景勝と直江兼続の関係が深化したきっかけは何だったの

上杉景勝と直江兼続の関係が深化したきっかけは、主に以下の要素によるものです。

## 幼少期からの絆

直江兼続は、上杉謙信の家臣として上杉家に仕え、上杉景勝とは幼少期からの友人であり、兄弟のような関係を築いていました。この長い歴史的背景が、彼らの信頼関係を深める基盤となりました。

## 御館の乱とその後

上杉謙信の死後、景勝とその弟である景虎との間で「御館の乱」が発生しました。この争いにおいて、直江兼続は景勝を支援し、彼が勝利する手助けをしました。この成功が、景勝から兼続への信頼を一層強めました。

## 政治的役割と二頭体制

直江兼続は、上杉家の執政として内政や外交において重要な役割を果たしました。彼は景勝と共に実質的な二頭政治を行い、上杉家の安定に寄与しました。このような協力関係が、彼らの絆をさらに強固なものにしました。

## 直江状と豊臣政権

関ヶ原の戦い前には、兼続が徳川家康に宛てた「直江状」が話題となりました。これは家康に対する挑発的な内容であり、兼続の忠誠心と戦略的思考を示すものでした。このような行動もまた、景勝との関係を深める要因となりました。

これらの要素が組み合わさり、上杉景勝と直江兼続の関係は深化していったと言えます。

直江兼続が上杉景勝に従った理由は

直江兼続が上杉景勝に従った理由は、主に以下の要素に起因しています。

## 幼少期からの主従関係

直江兼続は幼少期から上杉景勝に仕えており、この長い主従関係が彼の忠誠心を育む重要な要素でした。景勝は兼続の能力や人間性を深く理解し、重要な職務を任せることで信頼関係を築いていました。

## 上杉家への忠誠心と義の精神

直江兼続は上杉謙信の「義」の精神を受け継ぎ、公共のために尽くすことを重視していました。この価値観が彼の行動原理となり、景勝への忠誠を強固なものにしました。彼は上杉家の再建と安定に尽力し、内部の不満分子を調整する役割も果たしました。

## 政治的背景と豊臣政権との関係

直江兼続は、豊臣秀吉との良好な関係を築くことで上杉家の地位を高めました。景勝が秀吉に仕官した際、兼続もその側近として活躍し、上杉家が豊臣政権内で重職に就くための道筋を作りました。このように、彼は政治的な知恵と戦略を駆使して上杉家の利益を守り続けました。

## 結論

直江兼続が上杉景勝に従った理由は、幼少期からの深い信頼関係と、上杉家再建への強い意志、さらには豊臣政権との関係構築によるものであり、彼は生涯を通じて景勝を支え続けました。

上杉景勝が直江兼続を重用した理由は

上杉景勝が直江兼続を重用した理由は、彼の優れた能力、信頼関係、そして上杉家の安定に寄与した実績にあります。

## 直江兼続の能力と役割

**1. 幼少期からの信頼関係**

直江兼続は幼少期から上杉景勝に仕え、彼との深い信頼関係を築きました。この関係は、上杉家の内政や外交を担う重要な役割を果たす基盤となりました。

**2. 政治的手腕**

兼続は「取次役」として他勢力との交渉を行い、地域の土豪との調整や大名間の交渉を担当しました。特に、御館の乱での景勝の勝利に貢献し、その後も上杉家の内政・外交・軍事全般を管理するようになりました。

**3. 豊臣秀吉からの評価**

豊臣秀吉は兼続を高く評価し、彼に米沢30万石を与えるなど厚遇しました。秀吉は「天下の政治を安心して任せられる数人の中の一人」と称賛し、これが上杉家への信頼にもつながりました。

## 上杉家への貢献

**1. 家族と直江家の存続**

兼続は直江家を継ぐことで、上杉家内での権力基盤を強化しました。直江信綱が殺害された後、兼続はその妻と結婚し、直江家を存続させることに成功しました。

**2. 内政改革と民生安定**

米沢への転封後、兼続は領民を養うために質素倹約に努め、新田開発や治水工事などを行いました。これにより、上杉家の財政基盤が安定し、民衆の生活向上にも寄与しました。

以上から、上杉景勝が直江兼続を重用した背景には、彼の卓越した能力と人間性、そして両者間の深い信頼関係があったことが明らかです。

関ヶ原の戦い後の上杉家と徳川家の関係はどう変わったの

関ヶ原の戦い後、上杉家と徳川家の関係は劇的に変化しました。以下にその主な変化を示します。

## 上杉家の減封と降伏

関ヶ原の戦い(1600年)で上杉景勝は西軍に属していましたが、戦後は徳川家康に降伏せざるを得ませんでした。これにより、上杉家は120万石から30万石に減封されました。家康は上杉氏の存続を許可しましたが、その条件として上洛して謝罪することが求められました。

## 上洛と謝罪

1601年、上杉景勝は直江兼続と共に上洛し、家康に謝罪しました。この行動によって上杉家の存続が正式に認められました。この謝罪は、上杉家が徳川政権下で生き残るための重要なステップとなりました。

## 内部抗争と関係の複雑化

戦後、上杉家内部では「御館の乱」と呼ばれる内乱が発生し、景勝派と景虎派の対立が続きました。この内部抗争は、上杉家の力を弱める要因となり、その結果、徳川家との関係も一時的には緊張しました。

## 長期的な影響

徳川政権下での上杉家は、表向きには従属関係を維持しつつも、依然として不信感や緊張感が残っていました。直江兼続は徳川家との関係改善を図ろうとしましたが、完全な信頼関係には至りませんでした。

このように、関ヶ原の戦い後の上杉家と徳川家の関係は、一時的な緊張とその後の調整を経て、徐々に安定したものになっていったものの、根本的な不信感は残る複雑なものでした。

直江兼続が豊臣秀吉に謁見した際の背景は

直江兼続が豊臣秀吉に謁見した際の背景には、戦国時代の政治的な変動と上杉家の戦略的な立場が影響しています。

## 上杉家と豊臣政権の関係

**上杉景勝の台頭**

直江兼続は上杉景勝の家臣であり、景勝は織田信長の死後、豊臣秀吉と接近し、彼との良好な関係を築くことを目指しました。この接近は、上杉家が当時の政治情勢において生き残るために必要不可欠でした。

**謁見の目的**

1588年(天正16年)、直江兼続は景勝と共に大坂に上洛し、秀吉に謁見しました。この謁見は、上杉家が豊臣政権の一員としての地位を確立するための重要なステップであり、秀吉からの支持を得ることが目的でした。結果として、兼続は「従五位下」と「山城守」の地位を授与され、豊臣姓も与えられました。

## 政治的背景

**戦国時代の混乱**

この時期、日本は多くの大名が争う戦国時代であり、各大名は自らの領土と権力を維持するために様々な策略を巡らせていました。上杉家もその例外ではなく、特に北条氏との関係や他大名との同盟形成が重要でした。

**豊臣政権への臣従**

上杉景勝は豊臣政権への臣従を通じて、自身の領地を守りつつ、他大名との緊張関係を緩和することを図りました。直江兼続はこの戦略において重要な役割を果たし、秀吉との関係構築に貢献しました。

このように、直江兼続が豊臣秀吉に謁見した背景には、上杉家の生存戦略や当時の政治情勢が深く関わっており、その結果として上杉家は豊臣政権内での地位を強化することができました。

直江兼続が与板城主になった理由は

直江兼続が与板城主になった理由は

直江兼続が与板城主になった理由は、主に以下のような要因によります。

## 家族の事情

直江兼続は直江信綱の養子であり、信綱が御館の乱で殺害された後、上杉景勝によって与板城主に任命されました。直江家には実子がいなかったため、景勝は兼続を家督相続者として選びました。この背景により、兼続は直江家の名跡を継承し、与板城に拠点を移すことになりました。

## 政治的背景

与板城への任命は、当時の政治状況とも密接に関連しています。御館の乱後、上杉景勝は自らの勢力を強化する必要があり、その一環として兼続を与板城主に任命しました。この時期、越後では不安定な状況が続いており、特に新発田重家の離反が問題となっていました。景勝はまず周囲を固めるために、信頼できる家臣である兼続を与板城主として配置したと考えられます。

## 城下町の形成

また、与板城は新たな城下町の形成にも寄与しました。兼続はこの地で地域の発展を促進し、人々から敬われる存在となりました。このように、直江兼続が与板城主となった背景には、家族の名跡を守るための決断と政治的な安定を求める上杉家の意向が大きく影響しています。

与板城の築城に至った具体的なきっかけは

与板城の築城に至った具体的なきっかけは、戦国時代の政治的背景や直江氏の家族事情に関連しています。

## **築城の背景**

与板城は、直江氏が居城としていた本与板城から約2km南に位置し、主に直江景綱が築城したとされています。築城年代は明確ではありませんが、天正年間(1573年~1593年)の出来事とされます。

## **御館の乱とその影響**

1578年、上杉謙信が急死し、その後継を巡って上杉景勝と景虎の間で「御館の乱」が勃発しました。この乱において、直江信綱は景勝派として活動し、戦局に応じて新たな拠点が必要とされました。信綱は栃尾城への備えや攻撃を行い、戦局の変化が与板城築城の一因となったと考えられています。

## **家族事情**

直江信綱が春日山城で殺害された後、直江家は断絶の危機を迎えましたが、上杉景勝が樋口兼続を迎えることで家名を存続させました。兼続が与板城を居城とすることで、直江家は引き続き地域での影響力を保つことができました。

## **地理的要因**

与板城はその地理的条件からも重要でした。信濃川へのアクセスや交通路に近く、商業発展を見込んだ位置にあったことから、新たな拠点として選ばれた可能性があります。

## **結論**

以上のように、与板城の築城は御館の乱による政治的変動や直江氏内での権力闘争、さらには地理的要因が複合的に絡み合った結果として生じたものです。特に直江家の存続を賭けた家族事情が重要な要素となり、新たな拠点として与板城が選ばれたことがその成立過程における大きな要因です。

兼続が与板城に移転した際の城下町の形成について詳しく知りたい

直江兼続が与板城に移転した際の城下町の形成については、以下のような重要なポイントがあります。

## 与板城の築城と背景

直江兼続は、元々本与板城を居城としていましたが、天正年間に与板城を築城して移転しました。この移転は、地域の経済的発展を促進するための戦略的な選択であったと考えられています。与板城は信濃川の水運や三国街道に近接しており、商業活動が活発になることが期待されました。

## 城下町の形成

与板城の築城後、周辺には商家や武家町が形成されました。特に三国街道沿いには宿場町としての機能があり、多くの物資が運び込まれたことで経済的に発展しました。この地域からは大坂屋三輪家などの豪商も輩出されています。

### 城下町の特徴

- **道路形状**: 現在も残るクランク状の道は、かつての城下集落の名残を示しています。これにより敵が攻め込みにくい構造になっていました。

- **建物**: 木造二階建ての町家が並び、雪国特有の「雁木」構造も見られます。

- **防衛機能**: 与板陣屋は水堀で囲まれ、街道沿いには防衛上の工夫が施されています。

## 直江兼続と地域発展

直江兼続は与板城主としてこの地域の発展に寄与し、彼の名は現在も地域社会において重要な存在です。また、彼が築いた城下町は、その後も長岡市与板地区における重要な歴史的・文化的基盤となりました。

## 結論

直江兼続による与板城への移転は、単なる居所変更ではなく、地域全体の経済的・社会的発展を促進するための重要な戦略でした。この移転によって形成された城下町は、その後も長い歴史を持ち続けています。

兼続が与板城主になった後、城の構造や設備はどのように変わったか

直江兼続が与板城主になった後、城の構造や設備にはいくつかの重要な変化がありました。

## 城の移転と再建

直江兼続は、元々の居城である本与板城から与板城へ移転しました。この新しい城は、天正年間に築かれたとされ、兼続はこの地を拠点にして上杉家の政務を遂行しました。与板城は、地形を活かした山城として設計されており、防御機能が強化されています。

## 構造的な変更

与板城の構造には以下のような特徴があります:

- **曲輪(くるわ)**: 複数の曲輪が設けられ、それぞれが防御機能を持つように配置されています。特に、二重堀切や土塁が設けられ、敵の侵入を防ぐための工夫がなされています。

- **堀切**: 城内には堀切が多く存在し、これにより敵の進入路を制限する設計となっています。特に二重構造の堀切が見られることから、戦略的な防御が意図されていることがわかります。

## 設備の充実

兼続はまた、城内に以下のような設備を整えました:

- **武器庫や倉庫**: 戦闘に備えた物資や武器を保管するための施設が整備されました。

- **居住空間**: 兼続自身や家臣たちが快適に生活できるよう、居住空間も充実させられました。

## 文化的な発展

与板城は単なる軍事拠点ではなく、文化的な中心地としても機能しました。兼続は教育にも力を入れ、藩校などを設立し、地域社会の発展にも寄与しました。

## 結論

直江兼続が与板城主となったことで、城は防御力や居住空間が強化されただけでなく、地域社会への影響も大きくなりました。彼のリーダーシップによって、与板城は上杉家の重要な拠点として機能し続けました。

兼続が与板城に移転した理由と、上杉景勝の動きはどう関係しているか

直江兼続が与板城に移転した理由は、主に戦略的な要因と地域の発展を見越したものであると考えられています。元々、直江氏の居城は本与板城でありましたが、天正年間に南方の与板城を築城し、移転しました。この移転の具体的な時期や理由については諸説あり、明確には定まっていませんが、与板城の位置が商業や交通の要所であったことが影響しているとされています。

**上杉景勝との関係**

上杉景勝の動きとの関係では、景勝が1586年に会津へ転封された際、直江兼続も米沢に移封されることになります。この時期、兼続は景勝の信任を受けており、彼の家臣として重要な役割を果たしていました。景勝の移封は、彼の勢力を強化するための戦略的な決定であり、その背景には豊臣秀吉の意向や他大名への牽制があったとされています。兼続はこの動きに伴い、新たな地で上杉家を支える役割を担うこととなり、与板城は1598年に廃城となりました。

このように、兼続の与板城への移転は上杉家内での権力構造や地域経済の発展と密接に関連しており、上杉景勝との関係性がその背景にあると言えます。

与板城が廃城になった理由は

与板城が廃城になった理由は、1598年(慶長3年)に上杉家が会津に転封されたためです。この転封により、与板城はその役割を終えました。

与板城は、もともと直江氏の居城であり、直江景綱によって築かれました。上杉景勝が会津に移る際、直江兼続も米沢に転封され、これに伴い与板城は廃城となったのです. 現在では、曲輪跡や堀切、土塁などの遺構が残っています.

直江兼続が豊臣秀吉に評価された理由は

直江兼続が豊臣秀吉に評価された理由は

直江兼続が豊臣秀吉に評価された理由は、彼の卓越した能力と人間性にあります。以下にその主な要因を示します。

## 1. **政治的手腕と戦略的思考**

直江兼続は、上杉景勝の忠実な家臣として、政治や軍事において重要な役割を果たしました。特に1590年の小田原征伐では、秀吉が兼続に意見を求め、その知略が高く評価されました。彼は北条氏の防御力を分析し、戦略的な助言を行いました。

## 2. **人間関係の構築**

兼続は「人の和」を重んじ、臣下や民を大切にする姿勢がありました。彼の信念である「天の時は地の利に如かず 地の利は人の和に如かず」という言葉は、人間関係の重要性を強調しています。このような姿勢が、他の大名からも信頼される要因となりました。

## 3. **忠誠心と協力**

兼続は上杉景勝に対する忠誠心が強く、秀吉との関係も良好でした。秀吉は兼続を高く評価し、「豊臣」の姓を与えました。また、彼は秀吉の天下統一事業にも協力し、その信頼を得ました。

## 4. **戦術的成功と評価**

兼続は御館の乱や関ヶ原の戦いなどで戦術的成功を収めており、その能力が広く認識されていました。特に関ヶ原では撤退戦で見事な手際を見せ、家康からも称賛されました。

これらの要因から、直江兼続は豊臣秀吉から高く評価され、戦国時代において重要な武将として名を馳せました。

兼続が秀吉に評価された他の点は

直江兼続が豊臣秀吉に評価された点は以下の通りです。

## 政治的・軍事的能力

- **天下を任せられる存在**: 秀吉は兼続を「天下の仕置きを任せられる男」と高く評価しており、彼を信頼する一因となりました。

- **内政の推進**: 兼続は田畑の開墾や産業・商業の発展に尽力し、上杉家の安定を図りました。これにより、秀吉からも重用される存在となりました。

## 戦略的思考

- **小田原攻めでの知恵**: 秀吉が小田原城攻撃に苦戦していた際、兼続はその状況を分析し、城が落ちる見込みを示して士気を高めました。この助言が秀吉にとって非常に価値あるものであったため、兼続への評価がさらに高まりました。

## 人間関係と信頼

- **石田三成との親交**: 兼続は秀吉の側近である石田三成と親交を結び、政治的なネットワークを広げました。これが後の上杉家の運命にも影響を与えました。

- **忠誠心**: 兼続は秀吉から豊臣姓を賜るなど、忠誠心が強く評価されていました。彼は上杉家一筋でありながらも、秀吉からの誘いを断るほどでした。

## 知恵と勇気

- **大気と勇気の持ち主**: 秀吉は兼続について「大気と勇気があるが知恵に欠ける」と評し、その特性を理解しつつも高く評価していました。これは彼の戦略的な判断力や行動力を示しています。

これらの点から、直江兼続は豊臣秀吉にとって非常に重要な存在であり、その多面的な才能や忠誠心が評価されたことがわかります。

兼続と秀吉の関係性についてもっと知りたい

直江兼続と豊臣秀吉の関係性は、戦国時代の日本において非常に重要なものでした。以下にその主要なポイントをまとめます。

## 直江兼続の役割と秀吉との関係

**豊臣秀吉への臣従**

直江兼続は上杉景勝の側近として、秀吉の天下統一事業に協力しました。1588年、兼続は景勝と共に上洛し、秀吉から「豊臣」の姓を授与され、山城守に任命されました。このことは、彼が秀吉から高く評価されていたことを示しています。

**政治的信頼と厚遇**

秀吉は兼続を「天下の政治を安心して任せられる数人の中の一人」として評価し、重責を担わせました。彼は内政や外交において重要な役割を果たし、上杉家の政治全般を取り仕切る立場にありました。また、兼続は石田三成とも親交を結び、豊臣政権内での影響力を強めました。

## 直江状と家康との対立

**直江状の提出**

関ヶ原の戦い後、徳川家康が上杉家に対して謀反の疑いをかけて上洛を促した際、兼続は「直江状」と呼ばれる文書を提出しました。この文書では、家康の要求に対して反論し、自らの立場を守るための論理的な説明が展開されました。

**関ヶ原以降の影響**

関ヶ原の戦いでは上杉軍が西軍として参加し、その後も兼続は上杉家の忠誠心と正当性を主張しました。彼の行動は上杉家の運命にも大きな影響を与えました。

## 結論

直江兼続と豊臣秀吉の関係は、政治的信頼と協力によって築かれました。彼は上杉家の重臣として、秀吉の天下統一事業に貢献し、その後も複雑な政治情勢の中で重要な役割を担いました。このような背景から、兼続は歴史的にも注目される武将となっています。

兼続が秀吉の天下統一事業にどのように貢献したか

直江兼続は、豊臣秀吉の天下統一事業において重要な役割を果たしました。以下にその具体的な貢献を示します。

## 外政面での貢献

**上杉景勝との連携**

兼続は上杉景勝の側近として、秀吉の天下統一に協力しました。1588年に上洛し、秀吉に謁見した際には「豊臣姓」や「山城守」の地位を授与され、秀吉からの信頼を得ました。これにより、上杉家は豊臣政権の一員としての地位を確立しました。

**戦闘への参加**

兼続は佐渡平定や小田原討伐にも参加し、上杉家が豊臣政権において重要な役割を果たすことを助けました。特に彼は、戦略的な判断を行い、秀吉の指導下での戦闘においても積極的に貢献しました。

## 内政面での貢献

**領地の発展**

兼続は内政にも力を入れ、田畑の開墾や産業の発展を奨励しました。これにより、越後地域は再び繁栄を取り戻し、上杉家の基盤が強化されました。

**政治的な役割**

彼は上杉家の政治全般を取り仕切る立場にあり、その能力が評価されていました。秀吉は兼続を「天下の政治を安心して任せられる数人の一人」と高く評価し、その重責を担わせました。

## 秀吉死後の影響

**徳川家康との対立**

秀吉が亡くなると、兼続は徳川家康との対立に直面します。特に「直江状」と呼ばれる書状で家康からの詰問状に反論し、上杉家の正当性を主張しました。この行動は後の関ヶ原の戦いにも影響を及ぼします。

## 結論

直江兼続は、豊臣秀吉の天下統一事業において外政・内政両面で重要な貢献を果たし、その行動や決断は上杉家だけでなく、日本全体の歴史にも大きな影響を与えました。彼の忠誠心と能力は、豊臣政権下での上杉家の地位向上に寄与しました。

兼続と石田三成の関係について詳しく知りたい

直江兼続と石田三成の関係は、戦国時代における重要な友情と政治的連携を示しています。以下にその詳細をまとめます。

## 友情の形成

直江兼続と石田三成は、1560年生まれであり、同じ時代に育った武将です。彼らの初めての出会いは、上杉家当主・上杉景勝が豊臣秀吉と会見した際に行われたもので、この場で互いの信念が共鳴し、友情が芽生えました。両者は「義」を重んじる人物であり、特に兼続は上杉家の家訓である「第一義」を大切にして育ちました。

## 共通点と信頼

彼らは共に早くから才能を認められ、同じような立場で成長しました。兼続は5歳で景勝に仕え始め、三成も10代で秀吉の側近となりました。このような背景から、彼らはお互いの苦労や悩みを理解し合うことができました。また、両者は主君の右腕として家臣をまとめる役割を担っており、この共通点が友情をさらに強固にしました。

## 関ヶ原の戦いと密約

1600年の関ヶ原の戦いでは、兼続と三成が共に戦う約束を交わしたという説があります。三成は豊臣家を守るために家康と戦う決意を固め、一方で兼続もその信念を支持しました。彼らは家康を挟撃する計画を立てたとされますが、戦いは短期間で終わり、三成は敗北し捕らえられてしまいました。

## 友情の遺産

三成が捕らえられた後も、兼続は彼との友情を忘れず、三成の息子をかくまうなどしてその信義を全うしました。このような信念を持つ人々が少ない時代だったからこそ、兼続と三成の友情は一層際立っていたと言えるでしょう。

このように直江兼続と石田三成の関係は、単なる友人以上のものであり、戦国時代の政治的背景や人間関係にも深く影響を与えた重要なものです。

兼続が秀吉に与えられた「豊臣」の姓の意味は

直江兼続が豊臣秀吉から与えられた「豊臣」の姓には、いくつかの重要な意味と背景があります。

## 豊臣姓の授与背景

**歴史的背景**

豊臣秀吉は、1588年に直江兼続に「豊臣」の姓を授けました。この時期、秀吉は日本の統一を進めており、彼に従う武将たちに対して恩恵を与えることで忠誠心を高めようとしていました。兼続は上杉景勝の家臣であり、秀吉の信任を受けていたため、この姓が与えられたとされています。

## 豊臣姓の意味

**社会的地位の象徴**

「豊臣」という姓は、単なる名乗り以上の意味を持ちます。これは、秀吉が自らの権力を象徴する新しい氏族名を創出したことを示しており、彼の直臣や支持者に対しても同様の地位を与える意図がありました。兼続がこの姓を名乗ることで、彼自身の地位と秀吉との関係性が強調されることとなりました。

**忠誠と信頼の証**

また、「豊臣」の姓は、兼続が秀吉に対して示した忠誠心と信頼の証でもあります。彼は上杉家のために尽力しつつも、秀吉の天下統一事業にも協力したため、この姓が与えられたことは、両者の関係性を強化する結果となりました。

## 結論

直江兼続に与えられた「豊臣」の姓は、彼自身の社会的地位や秀吉との関係性を象徴するものであり、日本史における重要な転換点を示しています。この姓は、戦国時代から江戸時代への移行期における武士階級の変化や権力構造を反映したものでもあります。

直江兼続が上洛した際の経緯は

直江兼続が上洛した際の経緯は

直江兼続が上洛した際の経緯は、慶長5年(1600年)の出来事に関連しています。この年、上杉景勝は徳川家康からの上洛要求に直面しました。以下はその詳細です。

## 経緯の概要

1. **背景**: 上杉景勝は、会津に新たに築城を進めていたことから、謀反の噂が立ちました。これを受けて、越後の領主である堀秀治が家康に景勝の謀反の兆候を報告しました。

2. **上洛要求**: 家康はこの情報を重視し、上杉家に対して上洛を求めました。最初は伊奈昭綱が派遣されましたが、景勝は応じませんでした。その後、家康は政僧の西笑承兌に手紙を書かせ、再度上洛を促しました。

3. **直江状の作成**: 景勝は直江兼続に命じて、西笑承兌宛てに返書を作成させました。この書状が「直江状」と呼ばれています。内容には、景勝が謀反の意志を持たないことや讒言の真偽を確かめる必要性が述べられており、挑発的な表現も含まれていました。

4. **拒絶と結果**: 兼続は4月14日付で上洛を拒否する手紙を送りました。この拒絶が決定的となり、その後家康は会津征伐を決意することになります。

## 直江状の内容と影響

- **内容**: 直江状では、上杉家が謀反する意図はないとし、その証拠として堀氏らの讒言についても言及しています。また、家康に対して挑発的な文言も見られます。

- **影響**: この書状は関ヶ原合戦への道筋を作る要因となり、上杉家と徳川家との対立が深まる結果となりました。最終的には、この経緯が家康の激怒を引き起こし、会津征討へとつながりました。

このように、直江兼続が送った直江状は、上杉家と徳川家との関係において重要な転換点となった出来事です。

直江状が改竄された理由は

直江状が改竄された理由は、主に徳川家康の政治的利益と上杉家との対立に起因しています。以下にその詳細を示します。

## **背景**

直江状は、上杉景勝の家老である直江兼続が家康に宛てた書簡で、上洛を拒否する意向を表明したものとされています。この文書は、関ヶ原の戦い前後における政治的緊張の中で重要な役割を果たしました。

## **改竄の理由**

1. **徳川家康の正当化**: 家康は直江状を「無礼な文書」として利用し、上杉征伐の正当化を図りました。このため、直江状は後に徳川幕府によって改竄され、上杉家に対する圧力を強める材料として使われたと考えられています。

2. **偽作の可能性**: 直江状の現存する写本には多くの矛盾や不自然な表現が見られ、研究者たちはこれを偽作または後世の改竄と見なす意見が強まっています。特に、内容が当時の政治情勢と合致しない点が指摘されています。

3. **歴史的文脈**: 上杉家は関ヶ原の戦いで敗北し、家康に対抗する力を失っていました。このため、直江状が改竄されても反論する余地がなく、結果的に徳川家康の意向に沿った形で利用されることとなりました。

## **結論**

直江状の改竄は、徳川家康が上杉征伐を正当化するために行われたものであり、その過程で歴史的な文脈や政治的圧力が大きな影響を与えました。これにより、直江状は単なる一通の書簡ではなく、戦国時代の権力闘争を象徴する重要な文書となっています。

西笑承兌の役割はどの程度だったのか

西笑承兌(さいしょうじょうたい)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての臨済宗の僧侶であり、豊臣秀吉およびその後の徳川家康に仕えた重要な政治顧問です。彼の役割は多岐にわたり、特に外交や政策形成において大きな影響を持ちました。

## 主な役割と影響

**1. 政治顧問としての貢献**

- 西笑承兌は豊臣秀吉の政治顧問として、特に朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を推進する上で重要な役割を果たしました。彼は秀吉に対し、中国・明への侵攻を正当化する論理を提供し、李氏朝鮮に対する圧力を強めるよう助言しました。

**2. 外交文書の作成**

- 承兌は外交文書の起草にも関与し、ポルトガルやスペインとの交渉文書を作成しました。彼の草案は、朝鮮出兵の引き金となる国書作成に寄与し、その結果、秀吉が大軍を朝鮮半島へ派遣することになりました。

**3. 法令整備と政策提言**

- 彼は豊臣政権下で法令整備や学問奨励策の立案にも関与し、寺社行政や訴訟問題にも取り組みました。相国寺の住持としても知られ、寺院の再興や管理にも力を入れました。

**4. 徳川家康との関係**

- 秀吉没後、西笑承兌は徳川家康に仕え、明や李氏朝鮮との和平交渉にも尽力しました。家康政権下でも外交分野で重要な役割を果たし、特に上杉景勝との交渉ではその調整役として知られています。

## 承兌の評価と遺産

西笑承兌は「黒衣の宰相」と称される一方で、その影響力とともに批判も受けています。彼は豊臣政権と徳川幕府両方で重要な役割を果たしたものの、その行動には賛否が分かれる部分も多く、特に財産蓄積や横領疑惑が悪評として残っています。

総じて、西笑承兌は日本の歴史において重要な転換期に活躍した人物であり、その役割は政治、外交、宗教など多岐にわたりました。

兼続が上洛を拒絶した理由は

上杉景勝が上洛を拒絶した理由は、主に以下の点に起因します。

## **背景**

上杉家は、徳川家康からの上洛要請に対して強い抵抗を示しました。この時期、豊臣政権が不安定であり、景勝は新たに会津を支配するために帰国していました。彼の行動が謀反の兆候と見なされ、家康はその疑念から上洛を要求しました.

## **直江状の内容**

直江兼続が家康に送った「直江状」は、景勝が謀反の意志を持っていないことを強調し、讒言の真偽を確かめるよう求めるものでした。この文書では、家康に対して挑発的な表現も含まれており、景勝が上洛できない理由として、讒言を行った者たちを調査する必要性を挙げています.

## **領国経営と防衛**

景勝は会津に新城を築くなどの防衛策を講じており、領国経営を重視していました。このため、上洛する余裕がなく、その義務感からも拒絶しました。彼は「逆心はない」と主張しつつも、家康からの要求には応じられないとしました.

## **結果**

この拒絶は、家康を激怒させ、結果的に会津征討を決意させることになりました。直江状は後に関ヶ原の戦いへとつながる重要な要因となりました.

会津征伐の結果はどのようなものだったのか

会津征伐は、慶長5年(1600年)に徳川家康が上杉景勝を討つために行った軍事行動ですが、実際には戦闘には至りませんでした。以下にその結果と影響をまとめます。

## 結果

- **中止の決定**: 徳川家康は、上杉景勝に対する征伐を開始しましたが、7月24日に石田三成の挙兵を知り、会津征伐を中止しました。

- **小山評定**: 家康は小山で軍議を開き、今後の戦略を協議しました。この評定によって、家康は西へ進軍し、関ヶ原の戦いに向かうことが決定されました。

## 影響

- **関ヶ原の戦いへの道筋**: 会津征伐の中止は、関ヶ原の戦いへの直接的な布石となりました。家康は東軍の結束を確認し、その後すぐに西軍との対決へと進みました。

- **上杉家の状況**: 上杉景勝は会津防衛のために準備を進めていましたが、徳川軍との直接対決は避けられました。その後、景勝は出羽の最上義光を攻略する方針に転換しました。

このように、会津征伐は戦闘には発展しなかったものの、徳川家康にとっては戦略的な重要性を持つ出来事であり、日本の歴史における重要な転換点となりました。

兼続が上洛した際の具体的な経緯は

直江兼続が上洛した際の具体的な経緯は、以下のように整理できます。

## 上洛の背景

- **豊臣秀吉の要請**: 上杉景勝は、豊臣秀吉からの要請に応じて上洛を行いました。これは、秀吉との同盟を強化し、上杉家の地位を確立するための重要なステップでした。

## 上洛の過程

- **徳川家康からの上洛要求**: 慶長5年(1600年)4月、徳川家康が上杉景勝に対して上洛を迫りました。この要求は、景勝が謀反の意図を持っているという讒言が背景にありました。

- **直江状の送付**: 景勝は、家臣である直江兼続に命じて「直江状」を作成させました。この書状では、景勝には謀反の意志がないことを強調し、讒言の真偽を確認するよう求めました。兼続はこの文書を通じて家康に挑発的なメッセージを送ったとされています。

## 結果と影響

- **上洛拒否と会津征伐**: 景勝は上洛を拒否したため、家康は激怒し、会津征伐を決定しました。この出来事は、関ヶ原の戦いへと繋がる重要な転機となりました。

このように、直江兼続が関与した上洛の経緯は、豊臣政権との関係や徳川家との対立を深める重要な要素となりました。

直江兼続が佐渡を平定した方法は

直江兼続が佐渡を平定した方法は

直江兼続が佐渡を平定した方法は、戦略的な軍事行動と巧妙な交渉を組み合わせたものでした。以下にその過程を詳述します。

## 平定の背景

1589年(天正17年)、上杉景勝は佐渡の平定を決定しました。この時、直江兼続は軍奉行として重要な役割を果たしました。佐渡では本間氏が支配しており、内部での対立が続いていました。この状況は上杉家にとって好機となりました。

## 先発隊の派遣

5月28日、景勝は300艘以上の船を用意し、先発隊を派遣しました。この先発隊には、直江兼続が指揮する部隊も含まれており、彼は各地の本間一族に降伏を促す通達を出しました。この戦略により、本間左馬助などの協力を得ることができました.

## 上陸と攻撃

6月12日、景勝は千艘以上の船団を率いて佐渡に上陸しました。彼は河原田城の本間高統を攻撃し、激しい戦闘が繰り広げられましたが、高統は最終的に自害しました. その後、6月16日に羽茂城主・本間高茂を攻め、高茂は逃亡を図ったものの捕らえられ、処刑されました.

## 支配体制の確立

平定後、直江兼続は新たな支配体制を整えました。本間氏の領地は没収され、彼自身の家臣や直臣が代官として任命されました. これにより、「本間色」を一掃し、上杉家の支配を強化しました。

## 結論

直江兼続による佐渡平定は、戦闘と交渉を駆使した巧妙な戦略によって実現されました。この成功により、上杉家は佐渡島の支配権を確立し、その後の権力基盤を強化することとなりました。

兼続が佐渡平定にどのような戦略を用いたの

直江兼続が佐渡平定に用いた戦略は、巧妙な情報戦と心理戦、そして軍事行動を組み合わせたものでした。以下にその具体的なアプローチを示します。

## **戦略の詳細**

1. **情報収集と心理戦**

- 兼続は後藤左京入道を佐渡に派遣し、敵の動向を探るとともに、和睦の提案を行いました。この情報収集は、敵勢力の士気を削ぐための重要な手段でした。

2. **降伏の促進**

- 兼続は敵対する本間氏に対して降伏を促す通達を行い、戦闘を避けるよう努めました。特に、沢根城主・本間左馬助からの協力を得ることで、平和的解決への道を開きました。

3. **軍事行動の計画**

- 1589年、上杉景勝が300艘以上の船を用意し、佐渡への大規模な侵攻を開始しました。この際、兼続は敵勢力との交渉や情報収集を並行して行い、軍事的圧力をかけていきました。

4. **迅速な行動と連携**

- 兼続は敵の動きに迅速に反応し、最適なタイミングで軍を派遣しました。特に、河原田城主本間高統が抵抗できない状況を作り出すことで、短期間で佐渡全域を平定することに成功しました。

5. **支配体制の構築**

- 平定後、兼続は新たな支配体制を確立し、本間氏の領地を没収する代わりに新たな所領を与えることで安定した支配基盤を築きました。また、上杉家の直臣から代官を任命し、「本間色」を一掃しました。

## **結論**

直江兼続の戦略は情報戦と心理戦を駆使したものであり、敵勢力との和睦や降伏を促進しつつ、必要に応じて軍事行動を展開することで成功を収めました。この多面的なアプローチが彼の戦略的勝利につながったといえます。

兼続が軍奉行を務めた際の具体的な戦術は

直江兼続が軍奉行を務めた際の具体的な戦術には、主に以下のような要素がありました。

## 1. 撤退戦の指揮

直江兼続は、関ヶ原の戦いにおいて上杉軍を撤退させる際、自ら「殿」として敵の追撃を食い止める役割を果たしました。この戦術は、上杉軍が無事に撤退できるようにするための重要な決断であり、彼の判断力と指揮能力が評価されました。

## 2. 包囲戦と攻撃戦

長谷堂城攻めでは、兼続は約25,000名の兵を率いて最上氏の長谷堂城を包囲しましたが、守備側の激しい抵抗に遭い攻略には失敗しました。この際、彼は数的優位にもかかわらず、敵の反撃を受けて焦りを見せることもありました。最上・伊達連合軍との戦闘では、兼続は敵を挟撃する計画を立てましたが、関ヶ原での西軍敗北が影響し、戦局は思うようには進みませんでした。

## 3. 鉄砲の開発と訓練

兼続は鉄砲の開発にも力を入れ、新型銃の入手や銃弾の改良、射撃訓練を行いました。これにより、撤退戦でも最上勢に対して効果的な攻撃を行うことができました。このような技術革新は、彼の戦術的な柔軟性を示す一例です。

## 4. 戦略的連携

直江兼続は、敵軍との連携や情報収集にも注力し、状況に応じた柔軟な対応を心掛けていました。特に関ヶ原では、西軍と東軍との挟撃作戦を計画し、その実行に向けた準備を進めていましたが、最終的には想定外の事態に直面しました。

## 結論

直江兼続の戦術は、撤退戦での指揮能力や包囲戦での攻撃力、さらには鉄砲技術の向上など、多面的なアプローチが特徴です。彼は状況に応じて柔軟に対応しつつも、計画通りに進まない局面でも冷静さを保ち続けた点が評価されています。

兼続が与板衆を選んだ理由は

直江兼続が与板衆を選んだ理由は、彼の戦略的な判断と上杉家の政権を支えるための重要な要素が絡んでいます。

## 直江兼続の地位と役割

直江兼続は上杉家の重臣として、特に内政や軍事において重要な役割を果たしていました。彼は与板衆を指揮し、上杉家の政権を支えるために必要な人材を集め、指導しました。与板衆は彼の直属の家臣団であり、彼の知行高は五万三千石余で、他の武将に比べて圧倒的な存在感を持っていました。

## 情報収集と戦略

兼続は情報を重視し、与板の「草の者」として使っていた頭領から情報を得ることで、戦略的な決断を下しました。これにより、彼は米沢藩の基盤を強化し、上杉家が明治まで存続するための基礎を築くことができました。

## 政治的背景

当時、日本は豊臣秀吉の死後、不安定な状況にありました。兼続はその中で上杉家の安定を図るために与板衆を選び、彼自身もその地位を利用して上杉家内での影響力を強化しました。

このように、直江兼続が与板衆を選んだ理由には、彼自身の地位向上や情報収集能力、そして当時の政治的状況が大きく影響しています。

兼続と景勝の関係はどのようなものだったの

直江兼続と上杉景勝の関係は、戦国時代における主従関係を超えた深い絆と協力によって特徴づけられています。

## **主従関係の形成**

直江兼続は上杉謙信の家臣であり、上杉景勝の側近として仕官しました。彼らは幼少期からの知り合いであり、特に景勝が謙信の養子であったことから、兼続も春日山城で育ちました。このため、彼らの関係は非常に密接でした。

## **政治的役割と影響力**

兼続は、景勝からの信任を受けて上杉家の内政や外交を担う重要な役割を果たしました。彼は「旦那」と呼ばれ、景勝は「殿様」として尊敬されました。二人は実質的に二頭政治を行い、兼続は特に外交や軍事面で重要な役割を果たしました。

### **内政への貢献**

- **農業振興**: 田畑の開墾や治水事業を推進し、越後地方の経済復興に寄与しました。

- **人材重視**: 家臣団を大切にし、協力して復興を図る姿勢を貫きました。

### **外政への関与**

- 兼続は豊臣秀吉との関係を築き、上杉家の存続に貢献しました。特に、秀吉から米沢30万石の所領を与えられたことが彼の地位を高めました。

## **関ヶ原の戦いとその後**

関ヶ原の戦い後、上杉家は減封されることになりますが、兼続は景勝と共に家康に謝罪し、米沢への減移封が決定しました。この際、兼続の政治的手腕が評価され、上杉家が存続できる要因となりました。

## **結論**

直江兼続と上杉景勝の関係は、相互信頼と協力によって成り立っており、彼らは共に困難な時代を乗り越えました。兼続は景勝の補佐役としてだけでなく、上杉家全体の運営においても重要な役割を果たし、その影響力は長く残りました。

兼続が佐渡平定に成功した背景は

直江兼続が佐渡平定に成功した背景には、いくつかの重要な要因がありました。

## **政治的背景**

1. **豊臣政権の支持**: 直江兼続は上杉景勝の軍奉行として、豊臣秀吉からの信任を受けていました。秀吉の命令により、佐渡の平定が進められたことが、兼続の成功に大きく寄与しました。

2. **戦国時代の動乱**: 佐渡では本間氏を中心とした内紛が続いており、これが兼続にとって平定のチャンスとなりました。特に、南佐渡と北佐渡での勢力争いが激化していたため、外部からの介入が容易でした。

## **軍事的戦略**

- **降伏交渉**: 兼続は戦闘を避けるため、本間一族に降伏を促しました。この戦略的アプローチによって、多くの城主が協力し、抵抗を最小限に抑えることができました。

- **迅速な軍事行動**: 1589年6月12日、景勝は千余艘の船を率いて佐渡に上陸し、短期間で全域を平定しました。この迅速な行動が成功を収める要因となりました。

## **経済的要因**

- **金銀山の占有**: 佐渡には豊富な金銀資源があり、この地域の支配は経済的にも重要でした。上杉家はこの資源を手中に入れることで財政基盤を強化しようとしていました。

## **まとめ**

直江兼続による佐渡平定は、豊臣政権からの支持、内紛による機会、戦略的な降伏交渉、迅速な軍事行動、および経済的利益を狙った結果であり、これらが相まって成功を収めたと言えます。