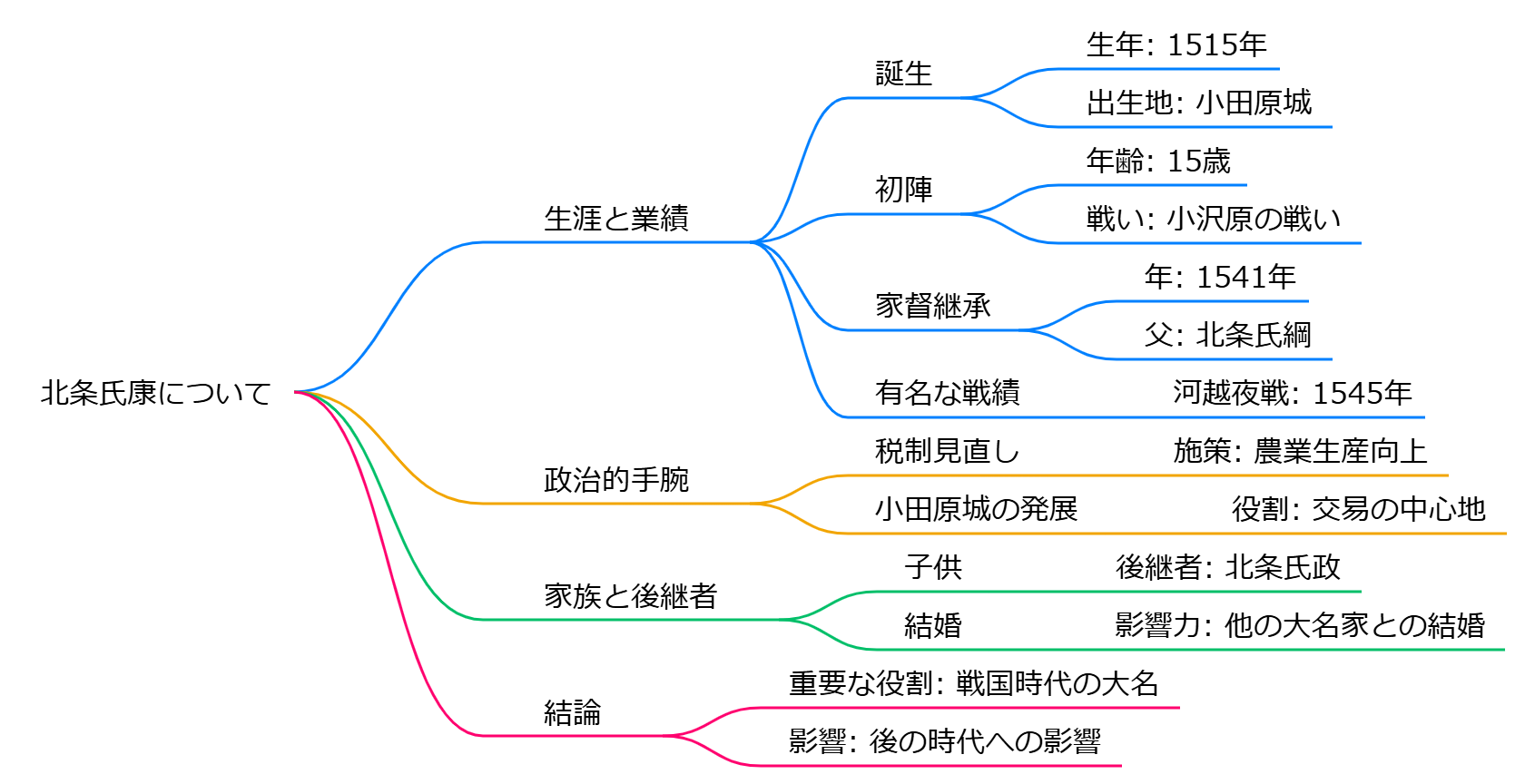

北条氏康について

北条氏康(ほうじょう うじやす、1515年 - 1571年10月21日)は、日本の戦国時代における著名な大名であり、後北条氏の第三代家督を務めました。

彼は「相模の獅子」として知られ、関東地方における強力な勢力を築き上げました。

生涯と業績

氏康は1515年に小田原城で生まれ、父は北条氏綱です。

彼は15歳で初陣を果たし、1530年の小沢原の戦いで勝利を収めました。

1541年に父が亡くなると、氏康は家督を継ぎ、関東の諸大名との戦いに挑みました。

特に、武田信玄や上杉謙信との戦闘で知られています。

氏康の最も有名な戦績の一つは、1545年の河越夜戦です。

この戦いでは、彼は敵軍に対して巧妙な策略を用い、圧倒的な数の敵を相手に勝利を収めました。

この勝利により、北条家は関東における支配権を確立しました。

政治的手腕

氏康は軍事的才能だけでなく、政治的な手腕にも優れていました。

彼は領地の税制を見直し、農業生産を向上させるための施策を実施しました。

また、彼の治世下で小田原城は重要な交易の中心地へと発展しました。

家族と後継者

氏康は多くの子供を持ち、後に家督を継いだのは長男の北条氏政です。

氏康の家族は、他の大名家との結婚を通じて、関東地方での影響力をさらに強化しました。

結論

北条氏康は、戦国時代の日本において重要な役割を果たした大名であり、彼の戦略や政治的手腕は後の時代に大きな影響を与えました。

彼の名声は、戦国時代の武将の中でも特に高く評価されています。

北条氏康

北条氏康

北条氏康(ほうじょううじやす)は、戦国時代の日本において重要な武将であり、北条家の三代目当主です。彼は1515年に生まれ、1571年に亡くなるまでの間、関東地方で大きな影響力を持ちました。

## 生涯と業績

**幼少期と初陣**

北条氏康は、初代当主・北条早雲の孫として生まれました。彼は1529年に成人を迎え、1530年には「小沢原の戦い」で初陣を果たし、上杉朝興軍を破りました。彼の成長過程では、幼少期に臆病な性格があったものの、戦場では前線に立って士気を高める姿勢が評価され、「相模の獅子」と称されるようになりました。

**家督と統治**

1541年に父・氏綱の隠居により家督を継承した氏康は、領国支配を強化するために大規模な検地や税制改革を実施しました。彼はまた、道路整備や教育支援などインフラ整備にも尽力し、安定した統治を実現しました。このような施策は、後の北条氏五代の最盛期を築く基盤となりました。

**軍事的功績**

氏康は数多くの戦闘経験を持ち、特に「河越合戦」では上杉軍を打ち破り、関東の覇者としての地位を確立しました。彼は籠城戦にも優れた能力を発揮し、小田原城で武田信玄や上杉謙信の攻撃を防ぎました。

## 結論

北条氏康は、その卓越した軍事戦略と民政による統治で知られ、関東地方における北条氏の強大な基盤を築き上げました。彼の生涯は、戦国時代の武将としての理想的な姿勢を示しており、多くの後世の武将たちに影響を与えました。

北条氏康が小沢原の戦いで勝利した理由は

北条氏康が小沢原の戦いで勝利した理由は、主に以下の要素に起因しています。

## 1. 戦術的な優位性

氏康は夜襲という戦術を巧みに用いました。1530年6月12日、上杉朝興の軍が夜営しているところを急襲し、上杉軍に不意打ちをかけました。この奇襲攻撃により、上杉軍は混乱し、北条軍は有利な状況を作り出しました。

## 2. 地理的条件の活用

小沢原の地形は北条軍にとって有利でした。隠れ谷などの地形を利用し、敵の目を欺くことで、北条軍は効果的に戦闘を展開しました。地元の地理を熟知していた氏康は、戦場の特性を最大限に活かしました。

## 3. 統率力と士気

氏康は16歳でありながら、部隊をうまく統率し、高い士気を維持しました。彼の指揮のもと、北条軍は一致団結して戦い、上杉軍に対抗する力を発揮しました。士気の高さが勝利に寄与したことは間違いありません。

## 4. 経験と準備

氏康は出陣前から作戦を練り、夜襲の計画を立てていました。彼は自身の経験や知識を活かし、戦闘前から周到な準備を行っていたため、戦闘中も冷静に対応できました。

これらの要因が相まって、北条氏康は小沢原の戦いで勝利を収め、その後の関東支配への道を切り開くこととなりました。

小沢原の戦いで北条氏康が夜襲を成功させるための戦略は

北条氏康が小沢原の戦いで夜襲を成功させるために採った戦略は、以下のような要素から成り立っています。

## **戦略的な奇襲**

- **敵の油断を誘う**: 北条氏康は、上杉軍が優勢であると感じている状況を利用しました。彼は自軍の兵力が劣っていることを逆手に取り、敵が安心して休息するタイミングを狙いました。

- **夜間の攻撃**: 上杉軍が寝静まっている夜間に、北条軍は静かに接近し、突然の攻撃を仕掛けました。この奇襲により、上杉軍は混乱し、効果的に撃退されました。

## **心理戦の活用**

- **降伏の偽装**: 北条氏康は、一時的に降伏を装ったことで敵を油断させることに成功しました。これにより、上杉軍は勝利を確信し、警戒心を緩める結果となりました。

- **士気の高揚**: 北条軍はこの戦略的な計画によって士気が高まり、夜襲に臨む際の準備も整いました。特に、氏康自身が若くて夜間行動に適していたことも、成功の要因となりました。

## **結果と影響**

- **勝利の確保**: この夜襲によって北条氏康は上杉朝興を討ち取るなど、大きな戦果を挙げました。この勝利は彼の名声を高め、関東地方での権力基盤を強化する重要な一戦となりました。

- **後年への影響**: 小沢原の戦いでの成功は、後年の北条氏康の戦略にも大きな影響を与えました。彼はこの経験から、夜戦や奇襲作戦を重視するようになり、以降の合戦でも同様の手法を用いて勝利を収めることになります。

このように、小沢原の戦いでは北条氏康が巧妙な心理戦と奇襲作戦を駆使し、劣勢を覆すことに成功しました。

清水吉政が氏康に与えた具体的なアドバイスは

清水吉政は、北条氏康に対して以下の具体的なアドバイスを与えました。

## 自信を持たせる支援

- **褒めて伸ばす教育方針**: 吉政は、氏康が幼少期に自信を持てない時期に、彼を励まし、褒めることで自信を育てることに注力しました。特に、氏康が家臣の武術調練で失神した際には、「優秀な者ほど物事に敏感である」と伝え、初めての経験に対する反応は恥ではないと教えました。

## 心構えの重要性

- **心構えの指導**: 吉政は、氏康に「大切なのは心構えである」と強調し、名将としての道を歩むためには、心の持ち方が重要であると教えました。これにより、氏康は自分の成長を促すことができました。

## 戦闘経験の提供

- **初陣への同行**: 1530年、氏康の初陣である小沢原の戦いに従軍し、勝利を収めることで実践的な経験も与えました。この戦いは氏康にとって重要な自信となり、その後の武将としての成長に寄与しました。

これらのアドバイスや支援を通じて、清水吉政は北条氏康が名将へと成長する手助けをしました。

小沢原の戦いが北条氏康の将来の戦略にどのような影響を与えたか

小沢原の戦い(1530年)は、北条氏康の初陣であり、彼の将来の戦略に深い影響を与えました。この戦いでは、北条軍が上杉朝興の軍に対して夜襲を仕掛け、勝利を収めました。この勝利は氏康にとって重要な意味を持ち、彼の軍事的なアプローチや戦略的思考に変化をもたらしました。

## 戦略的影響

1. **夜襲戦術の確立**: 小沢原の勝利は、氏康が夜襲を効果的に利用できることを証明しました。この戦術は後の河越夜戦などでも活用され、北条氏の勝利に寄与しました。

2. **士気の向上**: 初陣での勝利は、北条軍全体の士気を高め、氏康自身も指導者としての地位を確立する助けとなりました。これにより、彼はさらなる戦闘においても積極的な姿勢を持つようになりました。

3. **敵対勢力への圧力**: この勝利によって北条氏は関東地方での存在感を強化し、上杉氏との対立が激化しました。小沢原で得た成功は、その後の河越城攻防戦などでの大きな成果へと繋がりました。

## 結論

小沢原の戦いは、北条氏康にとって単なる初陣以上の意味を持ちました。この勝利によって彼は新たな戦術を確立し、自信を深め、関東地方での権力基盤を築くための重要な一歩となりました。以降、氏康はこの経験を活かしてさらなる戦略的成功を収めていくことになります。

小沢原の戦いが行われた場所の具体的な位置は

小沢原の戦いは、1530年(享禄3年)6月12日に行われ、主に北条氏康と上杉朝興の軍が対峙しました。この戦いの具体的な位置については、以下のような情報があります。

## 主な戦闘地点

1. **金程付近**

- **所在地**: 神奈川県川崎市麻生区金程1丁目

- この地点は、北条氏康が上杉軍を急襲し勝利を収めた場所とされています。戦闘後、氏康が「勝った、勝った」と叫びながら駆け上がった坂があることから、勝坂と呼ばれています。

2. **小沢城付近**

- **所在地**: 川崎市多摩区菅付近

- 初戦は小沢城の近くで行われたとされ、北条軍はここで一時的に敗れ、その後上杉軍が金程付近で休息しているところを襲撃されました。

## その他の関連地点

- **勝坂**

- **所在地**: 麻生区千代ケ丘5丁目

- 戦いの後、氏康が駆け上がった坂として知られています。

- **膳部谷戸**

- **所在地**: 麻生区上麻生3丁目

- この場所は戦中に糧食を炊飯した場所とされています。

これらの地点は、新百合ヶ丘駅の北側に位置し、小沢原の戦いに関連する伝承地として知られています。

小沢原の戦いで北条氏康が使用した兵器や戦術は

小沢原の戦いは、1530年に北条氏康が初陣を飾った重要な戦闘であり、彼の使用した兵器や戦術が勝利に大きく寄与しました。

## 使用された兵器

1. **弓矢**: 戦国時代の主力兵器として、北条軍は弓矢を駆使しました。これにより、敵軍に対して効果的な遠距離攻撃を行いました。

2. **槍**: 近接戦闘において槍も重要な役割を果たしました。槍を用いることで、北条軍は敵との接触戦闘で優位に立つことができました。

## 戦術

1. **夜襲**: 北条氏康は上杉朝興の軍が夜営している隙を突いて急襲しました。この「夜襲」は、敵の油断を利用した戦術であり、北条軍が勝利する決定的な要因となりました。

2. **地形の活用**: 戦場の地形を熟知し、それを利用して上杉軍との接触地点を選びました。特に、小沢城周辺の地形を活かして敵を迎え撃つことができました。

3. **士気の向上**: 初陣にもかかわらず、氏康は自軍の士気を高めるため積極的に指揮を執り、「勝った!勝った!」と喜びの声を上げることで部下たちの士気を鼓舞しました。

このように、小沢原の戦いでは北条氏康が巧妙な戦術と効果的な兵器を駆使し、勝利を収めたことが評価されています。この戦いは後の彼の戦略にも影響を与えました。

北条氏康が統治した北条家の家訓とは

北条氏康が統治した北条家の家訓とは

北条氏康が統治した北条家の家訓は、主に「早雲寺殿二十一箇条」と「北条氏綱の五箇条の訓戒」に集約されます。

## 早雲寺殿二十一箇条

この家訓は、初代当主の北条早雲(伊勢宗瑞)が制定したとされ、全21箇条から成ります。内容は日常生活や武士としての心得を示しており、以下のような項目が含まれています:

1. **神仏を信じること**

2. **朝早く起きること**

3. **夜早く寝ること**

4. **万事慎み深くすること**

5. **礼拝を欠かさないこと**

6. **質素倹約を旨とすること**

7. **身だしなみを整えること**

8. **場の状況を見極めること**

9. **上意を謹んで受けること**

10. **主の前で思慮分別のない行動を慎むこと**

11. **何事も適切な者に任せること**

12. **書を読むこと**

13. **常に礼儀を弁えること**

14. **嘘をつかないこと**

15. **歌道を学ぶこと**

16. **乗馬の稽古を怠らないこと**

17. **友人はよく選ぶこと**

18. **外壁や垣根は自ら点検すること**

19. **門の管理を徹底すること**

20. **火元は自ら確認すること**

21. **文武両道を旨とすること**.

これらは武士としての基本的な態度や日常生活における注意点を具体的に示しており、後北条氏の家臣たちに広く受け入れられました。

## 北条氏綱の五箇条の訓戒

北条氏康の父である北条氏綱が残した五箇条の訓戒も重要です。氏綱は1541年に亡くなる際、氏康に対して以下の五つの教えを遺しました:

1. **義を重んじること**

2. **家臣や領民を慈しむこと**

3. **驕らず、へつらわず、己の分限を守ること**

4. **倹約を重んじること**

5. **勝ちが続くと驕りが生じるので注意すること**.

これらの教えは、氏康が後北条氏を統治する上で重要な指針となり、彼自身もこの教えを守りながら領国経営に努めました。両方の家訓は、後北条氏がその時代において強固な基盤を築くために不可欠なものであり、武士としての倫理観や治世における姿勢が反映されています。

北条氏康が統治した北条家の家訓と「早雲寺殿廿一箇条」の違いは

北条氏康が統治した北条家の家訓と「早雲寺殿廿一箇条」の違いについて、以下のように整理できます。

## 北条氏康の家訓

北条氏康は、父である北条氏綱から受け継いだ教えを基に、家族や家臣に対して以下のような価値観を重視しました。

- **義を重んじること**: 家臣や領民に対する義務感を強調。

- **慈しみ**: 人々を大切にし、捨てる者はいないという姿勢。

- **倹約**: 資源を無駄にせず質素な生活を心がけること。

- **驕りを戒めること**: 勝利に慢心せず、常に謙虚であること.

これらは、氏康が領国支配や家族経営の理念として重視したものであり、実際の統治にも影響を与えました。

## 早雲寺殿廿一箇条

「早雲寺殿廿一箇条」は、北条早雲(伊勢宗瑞)が定めたとされる家訓で、全21ヶ条から成り立っています。内容は日常生活や武士としての心得を中心に構成されています。

- **神仏への信仰**: 日々の生活において神仏を信じること。

- **早起きと早寝**: 健康的な生活リズムの維持。

- **礼儀作法**: 礼儀正しく行動すること。

- **文武両道**: 学問と武道の両方を重視すること.

この教えは、武士としての日常生活や行動規範を示し、家臣たちが遵守すべき具体的な指針となっています。

## 主な違い

1. **内容の焦点**:

- **北条氏康の家訓**: 統治理念や人間関係に重点を置いており、倫理的側面が強調されています。

- **早雲寺殿廿一箇条**: 日常生活や行動規範に関する具体的な指針が中心です。

2. **時代背景と目的**:

- **北条氏康の家訓**: 領国支配や家族経営の理念として策定され、実際の統治に役立つよう設計されています。

- **早雲寺殿廿一箇条**: 初期の北条氏が直面していた多様な出自の家臣団を統制するための日常的な心得としてまとめられています.

このように、「早雲寺殿廿一箇条」と北条氏康の家訓は、それぞれ異なる目的と焦点を持ちながらも、共通して北条氏の理念や価値観を反映した重要な文書です。

北条氏康が統治した北条家の家訓が具体的にどのように家臣や領民に適用されたか

北条氏康が統治した北条家の家訓は、家臣や領民に対して多様な形で適用され、彼の統治理念や政策に深く根ざしていました。以下にその具体的な適用方法を示します。

## 家訓の具体的な適用

**1. 早雲寺殿二十一箇条**

北条家の家訓として伝わる「早雲寺殿二十一箇条」は、家臣たちに対する具体的な指針を提供しました。この教えは日常生活の注意点や心得を簡潔にまとめており、実践しやすい内容でした。例えば、朝早く起きることや、武士としての礼儀作法を重んじることが含まれています。これにより、家臣たちは自身の行動を律し、士気を高めることができました。

**2. 撫民政策**

氏康は領民の生活向上を目指し、「撫民政策」を推進しました。これは領民の意見を尊重し、彼らの生活を守るための施策です。具体的には、飢饉時には減税を行い、納税システムを改善して領民が直接税を納める仕組みを導入しました。このような取り組みは、領民からの信頼を得る要因となり、「北条氏についていれば安心だ」という信頼感を醸成しました。

**3. 組織づくりと支城ネットワーク**

氏康は支城ネットワークを構築し、地域内の武士や農民が迅速に集結できる体制を整えました。この組織づくりにより、戦時には効果的な防衛が可能となり、領民との結束も強まりました。また、重要拠点には親族を送り込むことで結束力を高め、地域内の安定を図りました。

**4. 徳政令と経済政策**

氏康は領民への経済的配慮も行い、徳政令によって米穀の返済免除や年貢軽減策を実施しました。この大胆な減税策は領民から歓迎され、氏康への期待感を高めました。これにより、北条家は経済的にも強固な基盤を築くことができました。

## 結論

北条氏康は家訓や政策を通じて家臣や領民との信頼関係を構築し、その結果として安定した統治が実現しました。彼の施策は当時としては先進的であり、多くの人々に受け入れられたことが、北条家の長期的な繁栄につながったと言えるでしょう。

北条氏康が統治した北条家の家訓が他の戦国大名の家訓と比べて特徴的な点は

北条氏康が統治した北条家の家訓は、他の戦国大名の家訓と比べていくつかの特徴的な点があります。

## 家訓の内容と特徴

**簡潔で実用的な教え**

北条家の家訓「早雲寺殿二十一箇条」は、日常生活における注意点や心得を簡潔にまとめたものであり、具体的な行動指針が示されています。これにより、家臣や領民が実際に実践しやすい内容となっています。

**人間関係の重視**

北条家では、家族や家臣との関係を重視し、互いに信頼し合うことが強調されています。特に、忠義や義理を重んじる姿勢が見られ、これが北条家の安定した統治に寄与したと考えられます。

**文武両道の推奨**

北条氏康は、武道だけでなく文道も重視しており、教育や教養を奨励する内容が含まれています。これは、戦国時代の武将としては珍しいアプローチであり、知識と武力の両方を兼ね備えた人材を育成する意図があったとされます。

## 他の戦国大名との比較

他の戦国大名の家訓と比較すると、以下のような違いがあります:

- **武田家**: 武田家の家訓は非常に詳細で99箇条にも及び、戦略や情報収集についても具体的に述べられています。対して北条家はよりシンプルで実用的な内容が中心です。

- **朝倉氏**: 朝倉氏の家訓は内政面に重点が置かれ、合戦や築城について具体的な指示がありますが、北条家ほど人間関係や義理を強調していません。

- **佐野氏**: 佐野氏の家訓は厳格さが際立ち、無駄遣いや不平不満を避けることが強調されていますが、人間関係への配慮は北条家ほど深くありません。

このように、北条氏康の家訓は義理や人間関係を重視しつつも文武両道を求める点で独自性があります。これらは領国支配や家族・家臣との関係構築において重要な役割を果たしていたと考えられます。

北条氏康が統治した北条家の家訓が家の繁栄にどのような影響を与えたか

北条氏康が統治した北条家の家訓は、家の繁栄に深い影響を与えました。特に、氏康の父である北条氏綱から受け継いだ「五箇条の訓戒」がその中心的な要素です。これらの教えは、武士としての倫理観や家族・家臣への思いやりを強調し、北条家の安定した統治に寄与しました。

## 家訓の内容と影響

### **五箇条の訓戒**

氏綱が氏康に遺した訓戒は以下の通りです:

1. **義を重んじること**

2. **家臣・領民を慈しむこと**

3. **驕らず、へつらわず、自分の分限を守ること**

4. **倹約を重んじること**

5. **勝ちが続くと驕りが生じるので注意すること**.

これらの教えは、北条家が領民との信頼関係を築く基盤となり、統治が安定する要因となりました。特に「義」を重んじる姿勢は、家臣や領民との絆を深め、忠誠心を高める結果をもたらしました。

### **氏康の政治手腕**

氏康は、これらの家訓を実践しながら、内政や外交においても優れた成果を上げました。彼は人材登用や税制改革、伝馬制度の確立など多岐にわたる施策を推進し、領国の繁栄に大きく貢献しました。特に、減税策や撫民政策によって領民から支持を得て、安定した政権運営を実現しました.

## 統治への具体的な影響

北条氏康は「勝って兜の緒を締めよ」という言葉に象徴されるように、成功に驕らず常に努力し続ける姿勢を持ち続けました. これは単なる戦術的な教訓ではなく、日常生活にも適用される重要な精神でした。このような姿勢が、彼自身だけでなく家臣団全体にも浸透し、その結果として北条家は関東地方で強力な勢力を維持することができました。

このように、北条氏康が受け継いだ家訓は単なる規則ではなく、実際の統治や地域社会への影響において重要な役割を果たしました。

北条氏康が統治した北条家の家訓が現代に残っている影響は

北条氏康が統治した北条家の家訓は、現代においても多くの影響を及ぼしています。氏康の家訓は、特に「五箇条の訓戒」として知られ、倫理観やリーダーシップの重要性を強調しています。以下にその影響を詳述します。

## 家訓の概要

**五箇条の訓戒**

1. **義を重んじること**: 正義と倫理を重視し、行動基準とする。

2. **家臣・領民を慈しむこと**: 支配者としての責任感を持ち、忠誠心を育む。

3. **驕らず、へつらわず、己の分限を守ること**: 謙虚さと自己認識の重要性。

4. **倹約を重んじること**: 資源管理と経済的責任感を促進。

5. **勝ちが続くと驕りが生じるので注意すること**: 成功に対する警戒心。

## 現代への影響

1. **リーダーシップ教育**:

- 現代のビジネスや政治において、北条家の教えはリーダーシップ研修や倫理教育で引用されることが多い。特に、倫理的な行動や責任感の重要性が強調されている。

2. **組織文化**:

- 組織内での信頼関係やチームワークを築くための基盤として機能しており、特に日本企業では伝統的な価値観が重視されている。

3. **地域社会への影響**:

- 地域社会でも「仁政」の考え方が支持され、公平で公正な統治が求められるようになっている。このような価値観は、地域コミュニティや行政にも浸透している。

4. **教育制度への反映**:

- 学校教育においても、これらの教えは道徳教育や人間関係の構築に役立てられ、生徒たちに倫理観や社会的責任感を育むための教材として使用されている。

## 結論

北条氏康の家訓は、単なる歴史的遺産ではなく、現代社会においても重要な指針として機能しています。リーダーシップや倫理観、地域社会への貢献といった側面で、その教えは現在でも多くの人々に影響を与え続けています。

北条氏康が関東一帯を手中にした方法は

北条氏康が関東一帯を手中にした方法は

北条氏康が関東一帯を手中にした方法は、主に以下の戦略と行動に基づいています。

## 河越夜戦の勝利

1545年、氏康は河越城を巡る戦闘で、数的に優位な上杉連合軍に対抗しました。彼は巧妙な心理戦を用い、敵軍に降伏の意志を示すことで油断を誘い、夜間に奇襲をかける作戦を実行しました。この結果、北条軍は連合軍を打ち破り、関東での地位を確立しました。

## 外交的同盟

氏康は武田信玄や今川義元と結んだ「甲相駿三国同盟」により、周囲の大名との関係を強化しました。この同盟は、彼の勢力拡大に寄与し、特に武田と今川との連携によって敵対勢力への防衛体制が整いました。

## 政治的手腕

氏康は領民との良好な関係を築くため、「撫民政策」を推進しました。これにより、領民からの支持を得て安定した統治を実現しました。また、重要な拠点への養子送り込みや検地制度の導入によって支配体制が強化されました。

## 結果と影響

これらの戦略的行動によって、氏康は関東一帯での権力を確立し、その後の北条氏の歴史に大きな影響を与えました。彼の統治下での政治的安定と軍事的成功は、後北条氏としての地位を強固にしました。

北条氏康が関東一帯を支配するために使用した具体的な戦略は

北条氏康が関東一帯を支配するために使用した具体的な戦略には、以下のような要素が含まれています。

## 情報戦の重視

氏康は情報戦を非常に重視し、各地に間者を送り込むことで敵の動向を把握しました。これにより、敵の計画を先読みし、迅速に対応することが可能となりました。また、情報の流通を管理することで、自身の意図を秘密裏に進めることにも成功しました。

## 同盟戦略

氏康は単独での戦闘を避け、他の大名との同盟を巧みに築きました。特に武田信玄や上杉謙信との一時的な同盟は、敵対勢力を分断し、有利な包囲戦を展開する際に役立ちました。このような同盟戦略により、氏康は関東での支配権を強化しました。

## 内政の整備

氏康は農業振興や水利事業の改善など、内政の整備にも力を入れました。これにより経済基盤が強化され、領民からの信頼も得ることができました。安定した経済基盤は持続可能な戦争運営を可能にし、長期的な戦闘にも耐えうる体制を築きました。

## 小田原城の防衛術

小田原城は氏康の居城であり、その防御力は非常に高く評価されています。天然の要害として位置し、多重構造の城郭と深い堀が設けられていました。1577年には「総構え」を導入し、城下町全体を防衛する方式が採用されました。この防御策により、長期戦にも耐えることができました。

## 遊撃戦と補給線への攻撃

氏康は敵軍との直接対決を避けつつ、遊撃戦や補給線への攻撃を行いました。上杉謙信の関東侵攻時には、堅固な小田原城に籠もりつつ、敵軍の兵站線を襲うことで突破口を見出しました。このような柔軟な戦術が、彼の支配権確立に寄与しました。

これらの戦略によって、北条氏康は関東一帯で強力な支配権を確立し、その影響力を高めていきました。

北条氏康が河越城の戦いで成功した秘策は

北条氏康が河越城の戦いで成功した秘策には、以下の重要な戦略が含まれています。

## **戦略的な偽装と夜襲**

1. **敵を油断させる**: 北条氏康は連合軍に対して、わざと兵を引き上げさせることで、敵に「北条軍は臆病で逃げた」と思わせました。この情報操作により、連合軍は勝利を確信し、警戒を緩めました。

2. **夜襲の実行**: 敵が油断した隙を突き、氏康は夜間に奇襲をかけることを決定しました。全軍に白い羽織を着せ、「白い服を着ている者以外は敵」と命じることで、混乱を引き起こしました。この戦術は、敵の識別を困難にし、戦闘の混乱を助長しました。

## **地形の利用**

河越城周辺の地形も有利に働きました。川に囲まれた地形は、連合軍が進軍する際に不利な条件を強いる要因となり、北条軍が有利な位置から攻撃することを可能にしました。

## **結果**

このような巧妙な策略によって、北条氏康は数的劣勢にもかかわらず連合軍に勝利し、その結果として関東の勢力図に大きな影響を与えました。河越城の戦いは、日本三大奇襲戦の一つとしても知られています。

北条氏康が今川氏と武田氏と結んだ三国同盟の背景は

北条氏康が今川氏と武田氏と結んだ三国同盟(甲相駿三国同盟)は、1554年に成立しました。この同盟の背景には、当時の日本の戦国時代における複雑な政治的状況と各大名の利害関係が影響しています。

## 同盟成立の背景

**1. 地政学的圧力**

北条氏は上杉氏との対立が続いており、周囲を敵国に囲まれていました。このため、武田氏と今川氏との同盟を結ぶことで、自らの防衛を強化しようとしました。

**2. 政略結婚と同盟形成**

三国同盟は、武田信玄、今川義元、北条氏康の間で結ばれたものであり、互いに婚姻関係を結ぶことで強固な同盟を形成しました。これにより、各大名は共通の敵から身を守ることができるようになりました。

**3. 各大名の戦略的意図**

- **武田氏**: 越後の上杉謙信との戦いに専念するため、背後を安全に保つ必要がありました。

- **今川氏**: 尾張への進出を目指しており、そのためには北方と東方の安全を確保することが重要でした。

- **北条氏**: 上杉氏との抗争を続けており、武田氏や今川氏からの脅威を排除することで関東への出兵に専念できる環境を整えました。

## 同盟の意義

この同盟は以下のような意義を持っていました:

- **軍事的安定**: 各大名は互いに軍事支援を約束し、外敵からの脅威を軽減しました。

- **領土拡張**: 今川義元はこの同盟によって西方への進出が可能になりました。

- **地域的バランス**: 武田信玄は上杉謙信との戦いに集中できるようになり、北条氏も関東での勢力拡大を図ることができました。

## 同盟の崩壊

しかし、この同盟は1568年に今川義元が桶狭間で討ち取られたことによって崩壊しました。これにより三国間のパワーバランスが崩れ、武田信玄が駿河へ侵攻したことで同盟は終止符を打たれました。

このように、甲相駿三国同盟は戦国時代の複雑な政治情勢と大名間の利害関係から生まれたものであり、その成立と崩壊は当時の日本における権力闘争を象徴しています。

北条氏康が上杉謙信と争った理由は

北条氏康と上杉謙信の争いは、主に関東における権力と領土の支配を巡るものでした。以下にその背景と主要な理由を説明します。

## 背景

1. **関東の権力構造**:

- 北条氏は関東での支配を強化し、特に上杉憲政を圧迫して勢力を拡大しました。氏康は上野国を制圧し、関東最大の勢力となりました。

2. **上杉謙信の台頭**:

- 上杉謙信は、北条氏康が強化した関東の支配に対抗するため、上杉憲政を支持し、北条氏との対立を避けられませんでした。彼は1560年に関東へ出兵し、北条氏との戦闘が始まりました。

## 争いの理由

1. **領土争い**:

- 北条氏康は関東全域を支配しようとし、一方で上杉謙信も自身の勢力圏を拡大するために北条氏との対立を避けられませんでした。

2. **関東管領の地位**:

- 北条氏康が関東管領としての地位を確立したことにより、上杉謙信はその地位を奪うことが自身の名声と権力を守るために必要だと感じました。

3. **軍事的対立**:

- 謙信は北条氏に対抗するため、大規模な軍を編成し、関東諸将に参陣を呼びかけました。これにより、北条氏康は防衛体制を整えざるを得なくなり、戦闘が避けられない状況になりました。

## 結果

このような背景から、北条氏康と上杉謙信の間には激しい戦闘が繰り広げられました。最終的には、両者は一時的な和解や同盟(越相同盟)を結ぶことになりますが、それでもなお争いは続くこととなります。

北条氏康が関東管領に就いた背景とその影響は

北条氏康が関東管領に就いた背景とその影響について、以下のように整理できます。

## 背景

北条氏康(1515-1571)は、1541年に父・北条氏綱の死後、家督を継承しました。この時期、関東では上杉憲政が関東管領として権力を握っており、彼との対立が激化していました。特に、1545年の河越合戦では、北条氏康が上杉憲政とその同盟軍を破り、北条氏の勢力を大きく拡大しました。この勝利により、氏康は関東における支配権を確立し、関東管領としての地位を強化しました。

上杉憲政は当初、関東の大義を独占し、多くの武士たちを集めていましたが、氏康は巧妙な戦略と連携によってこれを打破しました。特に河越城の包囲戦では、北条軍が連合軍に対して勝利を収めたことで、氏康は名声を高めました。

## 影響

### 政治的影響

氏康の関東管領就任は、関東地方の政治構造に大きな変化をもたらしました。彼は上杉憲政との抗争を通じて、多くの地域大名を従属させることに成功し、関東最大の勢力となりました。この過程で、彼は古河公方足利晴氏との関係も強化し、自らの正当性を主張しました。

### 軍事的影響

河越合戦以降も、氏康は上杉謙信との激しい戦闘を繰り広げました。謙信は北条領内への侵攻を試みましたが、最終的には決定的な勝利には至らず、その後も両者は関東全域で熾烈な戦いを続けました。このような軍事的緊張は、関東地方全体の不安定さを引き起こしました。

### 経済的影響

内政面では、氏康は税制改革や領国経営に注力し、「四公六民」の政策などを通じて民の負担軽減を図りました。これにより、北条氏と領民との間に信頼関係が築かれ、安定した支配体制が確立されました。また、中間層の管理システムも整備され、法治主義が強化されました。

## 結論

北条氏康が関東管領として就任した背景には、家督継承後の権力争いや地域内外の大名との対立があります。その結果、彼は関東全域での支配権を確立し、多くの戦闘や政治的動乱を通じて北条氏の地位を強化しました。この時期は関東地方における戦国時代の重要な転換点となり、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

北条氏康が顔に負った向こう傷の詳細は

北条氏康が顔に負った向こう傷の詳細は

北条氏康が顔に負った向こう傷は、彼の戦士としての象徴であり、特に有名です。以下にその詳細をまとめます。

## 向こう傷の特徴

- **傷の数と位置**: 北条氏康の顔には**二つの向こう傷**があり、これらは「北条疵」と呼ばれています。向こう傷とは、敵に背を向けずに戦った結果、正面から受けた傷を指します。

- **戦闘経験**: 彼は生涯で数十回に及ぶ戦闘を経験し、その中で体や顔に多くの刀傷を負いました。全身には七か所の刀傷があったとされ、これも彼の武勇を示すものとされています。

- **戦士としての姿勢**: 北条氏康は常に先陣を切り、敵に立ち向かう姿勢を貫いていました。彼の向こう傷は、その勇敢さと戦士としての誇りを象徴しています。

## 歴史的背景

北条氏康は、関東地方で強力な武将として知られ、武田信玄や上杉謙信と対等に渡り合いました。特に川越夜戦では、圧倒的な不利な状況から見事な奇襲を成功させ、関東の覇権を確立しました。彼の顔に残る傷は、単なる戦闘の痕跡ではなく、彼の生涯と業績を物語る重要なシンボルとなっています。

北条氏康が顔に負った向こう傷はどのような戦闘で負ったの

北条氏康が顔に負った向こう傷は、1545年の**河越夜戦**で負ったものです。この戦闘は、上杉憲政や上杉朝定を中心とする連合軍によって包囲された河越城を巡るもので、北条氏康はわずか3,000人の兵力で80,000人の敵軍に立ち向かいました。

### 河越夜戦の詳細

- **日時**: 1545年(天文14年)9月から1546年(天文15年)4月

- **場所**: 河越城(現・埼玉県川越市)

- **敵軍**: 上杉憲政、上杉朝定、足利晴氏らの連合軍(約80,000人)

- **北条軍**: 約3,000人

氏康は、敵軍の油断を突いて夜襲を行い、連合軍に大混乱を引き起こしました。この戦闘で氏康は勝利を収め、扇谷上杉氏を滅ぼし、関東地方での地位を確立しました。向こう傷は「北条疵」と呼ばれ、彼の勇猛さを象徴するものとされています。

北条氏康の向こう傷はどのように治療されたの

北条氏康の向こう傷は、彼が戦場で数多くの戦いを経験した結果として生じたもので、特に顔に残る2つの傷は「北条疵」とも呼ばれています。これらの傷は、氏康が常に先陣を切り、敵に背を向けずに戦ったことを象徴しています。

### 治療方法

戦国時代における刀傷の治療は「金創治療」と呼ばれ、専門の外科医(金創医)が行っていました。氏康の向こう傷もこの治療法によって処置されたと考えられます。具体的な治療手順は以下の通りです:

- **止血**: 傷口を止血するために、蒲黄やヨモギなどの草薬が使用されました。

- **洗浄と薬剤の塗布**: 傷口を洗浄し、消毒薬や接骨薬を塗布しました。

- **縫合**: 必要に応じて縫合が行われ、その後気血を補う薬を服用させることもありました。

このような治療は、戦場で受けた傷を迅速に処置するために発展した技術であり、氏康自身も多くの戦いで受けた傷を抱えながら生き抜いたことが彼の武勇を際立たせています。

北条氏康の向こう傷は戦後の生活にどのような影響を与えたの

北条氏康の向こう傷は、彼の戦士としてのアイデンティティや名声を確立する重要な要素であり、戦後の生活にも多大な影響を与えました。以下にその具体的な影響を示します。

## 向こう傷の影響

1. **名声と権威の強化**:

向こう傷は氏康の武勇を象徴し、彼が数多くの戦闘で前線に立ち続けた証です。この傷は彼の名声を高め、関東における北条家の権威を強化しました。特に、河越夜戦での勝利が彼の地位を確立するきっかけとなり、以降の統治においてもその名声が役立ちました。

2. **政治的手腕の発揮**:

戦後、氏康は安定した統治を行い、民政に力を入れました。彼は税制改革を行い、民に優しい政策を推進しました。向こう傷による名声が彼の政策への支持を集め、民衆からの信頼を得る要因となりました。

3. **心理的影響**:

向こう傷は氏康自身にとっても心理的な意味合いを持ちました。彼は常に戦士としての自覚を持ち続け、その姿勢がリーダーシップにも反映されました。戦後も彼は自ら前線に立つ姿勢を貫き、その結果として部下や民からの尊敬を集めました。

4. **文化的象徴としての役割**:

向こう傷は単なる身体的な傷ではなく、北条家や氏康自身の歴史的な象徴となり、後世に語り継がれることになりました。このような文化的背景は、北条家が関東地方で確固たる地位を築く上で重要な役割を果たしました。

## 結論

北条氏康の向こう傷は、彼自身の名声や権威を高めるだけでなく、戦後の統治や民政にも大きな影響を与えました。これらの要素が相まって、北条家は関東地方における支配者としての地位を確立し、その後の歴史において重要な位置を占めることとなりました。

北条氏康の向こう傷は他の歴史上の武将と比べて特徴的な点は

北条氏康の向こう傷は、彼の戦士としての特異性を際立たせる重要な要素です。以下に、氏康の向こう傷の特徴的な点を他の歴史上の武将と比較しながら説明します。

## 向こう傷の特徴

**1. 傷の位置と意味**

- 北条氏康は顔に2つの刀傷を負い、これが「北条疵」と呼ばれています。向こう傷は、正面から受けた傷であり、敵に背を向けずに戦った証とされています。これは武士としての勇敢さや誇りを象徴するもので、彼が生涯で36度の合戦に参加し、一度も敵に背を見せなかったこととも関連しています。

**2. 他武将との比較**

- 武田信玄や上杉謙信なども著名な武将ですが、彼らはそれぞれ異なる戦い方や戦略を持っていました。例えば、信玄は戦術的な引き籠りや奇襲を多用し、一方で氏康は直接的な戦闘を重視しました。氏康の向こう傷は、彼が前線で自ら戦う姿勢を象徴しており、その点で他の武将とは一線を画しています。

**3. 戦場での役割**

- 北条氏康は大将として前線に立ち、自ら部隊を鼓舞しました。この姿勢は、彼が単なる指揮官ではなく、実際に戦場で戦う武士であったことを示しています。多くの武将が後方から指揮する中で、氏康は自ら戦うことで士気を高め、その結果として向こう傷が生まれました。

## 結論

北条氏康の向こう傷は、彼の勇敢さや戦士としてのアイデンティティを強調する重要な要素です。他の歴史上の武将と比較しても、その特異性が際立っており、特に前線で自ら戦う姿勢から生まれたこの傷は、単なる負傷ではなく、彼自身のリーダーシップや武士としての誇りを象徴するものとなっています。

北条氏康の向こう傷はどのようにして「氏康傷」と呼ばれたの

北条氏康の「向こう傷」が「氏康傷」と呼ばれるようになった背景には、彼の戦闘スタイルとその象徴的な意味があります。

## 向こう傷の由来

北条氏康は、戦場で常に先陣を切り、敵に背を向けずに戦う姿勢を貫いていました。このため、彼が受けた傷はすべて前面に集中し、特に顔には二つの目立つ傷がありました。これらの傷は「向こう傷」と称され、彼の武勇を象徴するものとして広まりました。

## 「氏康傷」の呼称

「氏康傷」という名称は、彼の向こう傷が彼の戦士としてのアイデンティティや勇敢さを象徴することから名付けられました。氏康は生涯で36回の戦闘を経験し、そのすべてで背を見せることなく戦ったとされています。この姿勢が、彼の名声を高め、他の武将たちからも一目置かれる存在となりました。

## 結論

「氏康傷」と呼ばれる向こう傷は、北条氏康の勇敢な戦い方と彼自身のアイデンティティを示す重要な要素であり、彼の武将としての偉業を記憶するための象徴となっています。

北条氏康が実施した検地の具体的な内容は

北条氏康が実施した検地の具体的な内容は

北条氏康が実施した検地は、戦国時代の領国経営において重要な役割を果たしました。以下にその具体的な内容を示します。

## 検地の目的

- **土地の把握**: 検地は、各地域の田畠の面積を正確に把握し、年貢や公事を適切に賦課するために行われました。

- **年貢収取の基盤**: 検地によって得られたデータは、年貢の徴収や税制改革に活用され、北条氏の財政基盤を強化しました。

## 検地の方法

- **検地帳と野帳**: 検地を行う際には、「検地帳」に田畠の面積や実施した村の合計面積が記録されました。また、「野帳」と呼ばれるメモも作成され、詳細なデータが蓄積されました。

- **丈量検地**: 北条氏康は、丈量による検地手法を採用し、田畠の面積を「歩」単位で細かく集計しました。これにより、より正確な土地管理が可能となりました。

## 具体的な事例

- **伊豆国西浦での検地**: 北条氏による検地は伊豆国西浦でも実施され、その結果が古文書として残っています。この資料からは、検地から年貢収取までの流れが明らかになっています。

- **小田原衆所領役帳**: 検地の結果は「小田原衆所領役帳」にも反映されており、これによって領国全体の土地利用状況や年貢高が整理されました。

## 検地の影響

- **税制改革**: 検地によって得られた情報を基に、北条氏康は税制改革を行い、賦税手続きや課税率を単純化・軽減しました。これにより農民への負担が軽減され、領国経営が安定しました。

- **地域ごとの多様性**: 北条氏の検地には地域ごとに異なる方法があり、一様ではないことが研究から明らかになっています。これにより、各地域の特性に応じた適切な管理が行われていました。

このように、北条氏康による検地は、戦国時代における土地管理と税制確立に大きく寄与し、その後の領国経営において重要な基盤となりました。

検地を実施する際、北条氏康はどのような方法を用いたの

北条氏康が検地を実施する際に用いた方法については、いくつかの重要な手法が存在します。

## 検地の主要な方法

1. **丈量検地**: 北条氏康の検地は主に丈量(測量)を基に行われ、田畠の面積を「歩」単位で正確に測定しました。このデータをもとに、土地の収穫量や年貢を算出しました。

2. **検地書出**: 検地の結果は「検地書出」として文書化され、土地の面積や年貢高が示されました。これらは北条氏が独自に設けた計算式に基づいて年貢額を決定するための重要な資料となりました。

3. **差出検地**: 在地勢力に対して自己申告させる「差出検地」という方法も利用されました。この方法では、実際よりも低い数字が報告されることが多く、特に戦国初期にはこの手法が採用されていました。

4. **地域ごとの多様性**: 検地は地域ごとに異なる方法が採用され、特定の郷村を対象としたり、領域性を持って実施されたりしました。これにより、北条氏康は領土内の土地利用状況を把握し、効率的な年貢収取体制を構築しました。

5. **文書管理**: 検地によって得られた情報は文書として管理され、年貢の賦課や公事の徴収にも利用されました。これにより、地域社会との関係性が強化されました。

これらの方法を通じて、北条氏康は領土内での土地利用と年貢収取を効果的に管理しました。

検地の結果、北条氏康はどのように年貢を収取したの

北条氏康は、検地を通じて年貢の収取を体系的に行いました。以下にその方法を詳述します。

## 検地の実施

北条氏康は、領国の土地を把握するために**検地**を実施しました。これにより、田畑の面積や生産能力を記録し、各土地の**貫高**(土地の生産能力を示す単位)を算出しました。検地帳には、田畑の面積や村ごとの合計面積が記載されており、これが年貢の算出基準となります。

## 年貢の種類

年貢には以下のような種類があります:

- **段銭**:田の面積に応じて賦課される税。

- **懸銭**:畑に対して賦課される税。

- **棟別銭**:家の数に応じて課される税。

具体的には、田一反につき約500文、畑一反につき165文が課されました。これらは主に銭納で行われましたが、一部は現物納(米など)でも受け付けられました.

## 収取方法

年貢は通常、地域の代官や村の名主が徴収し、その後大名に納入されました。代官は百姓から年貢を集める役割を担い、未納の場合には代わりに支払うこともありました。このシステムは連帯責任として機能し、農民が年貢を未進するリスクを軽減しました.

## 課税の透明性と管理

北条氏康は、検地結果を文書化し村落と家臣に通知することで、課税の透明性を確保しました。この手法によって、不正な土地利用や隠田を防ぎ、公平な税制が維持されました.

このようにして、北条氏康は検地による土地管理と年貢収取システムを整備し、領国の安定と財政基盤の強化を図ったのです。

検地を実施する際、北条氏康はどのような史料を使用したの

北条氏康が検地を実施する際に使用した史料は、以下のようなものが挙げられます。

## **主要な史料**

1. **検地書出**

- 検地の結果として、土地の田畠面積を基に北条氏が設定した年貢の額を示す文書です。これにより、年貢収取の基準が明確化されます。

2. **野帳**

- 検地実施時に作成されたメモ的な文書で、具体的な田畠の数や面積が記載されています。これにより、検地の詳細な実施状況を把握することができます。

3. **覚書**

- 検地に関する覚書も重要で、検地結果や年貢に関する情報を補足する役割を果たします。

4. **連署指出**

- 複数の者による連署で発行された文書で、検地の実施状況やその後の年貢収取に関連する情報を提供します。

## **検地の背景と方法**

北条氏康は、特定の地域で検地を行い、その結果を基に年貢を賦課しました。検地は主に「差出検地」と呼ばれる方法で進められ、在地勢力に自己申告させる形で実施されました。この方法は、実際には報告される数値が低くなる傾向がありました。

これらの史料は、北条氏康による検地政策を理解する上で不可欠なものであり、彼の治世下での土地管理や年貢収取の実態を明らかにするために重要です。

検地の結果、北条氏康は土地の把握にどのような成功を収めたの

北条氏康は、戦国時代における土地の把握において顕著な成功を収めました。彼の検地政策は、領土の管理と年貢の徴収を効率化し、北条氏の権力基盤を強化する重要な要素となりました。

## 検地の実施とその成果

**土地の把握**

北条氏康は、特に1543年に実施した検地を通じて、領内の農地面積や生産量を正確に把握しました。この検地では、田畑の面積やその実施地域が詳細に記録され、年貢や公事の賦課が可能となりました。検地帳には田畑の面積と村ごとの合計面積が記載されており、これにより北条氏は農民からの年貢徴収を一元化し、中間搾取を排除することができました。

**税制改革**

氏康は税制改革にも着手し、従来の50%から40%に税率を引き下げる「四公六民」の制度を導入しました。これにより、農民の負担が軽減され、領民からの支持を得ることができました。また、在地領主による私的な徴収を排除し、透明性を高めることで、不当な搾取を防ぎました。

## 地域間の均一性

検地によって得られたデータをもとに、北条氏康は年貢の収穫量が地域によって差が出ないようにしました。このアプローチは農業生産性を向上させるだけでなく、領内経済全体を活性化させる効果がありました。

## 結論

北条氏康による検地政策は、土地の把握と年貢徴収の効率化を実現し、その結果として北条氏の勢力拡大と安定した領国経営に寄与しました。これらの施策は後世にも影響を与え、特に豊臣秀吉による太閤検地とも関連付けられることがあります。

検地を実施する際、北条氏康は在地勢力にどのような影響を与えたの

北条氏康が検地を実施した際、在地勢力に与えた影響は以下の通りです。

## **権力の集中と支配の強化**

北条氏康は検地を通じて領土内の土地所有状況を把握し、年貢の賦課を行いました。この過程で、在地勢力に対する権力を集中させ、彼らの権限を制限しました。特に、従来は地元勢力が行っていた公事や役務の徴収が北条家の管理下に置かれ、ローカル勢力は中間搾取の機会を失うことになりました。

## **経済的安定と年貢制度の整備**

検地によって土地の生産高が明確にされることで、年貢制度が整備されました。氏康は、貫高の6%を納める制度を導入し、これにより農民からの年貢収入が安定しました。このような年貢制度は、経済的な基盤を強化し、地域経済の発展にも寄与しました。

## **農民との関係性**

検地実施後、農民は年貢負担が明確になる一方で、その負担が増加することもありました。しかし、北条氏康は農民の不当な扱いに対する訴えを受け付ける制度も設けることで、一定の信頼関係を築こうとしました。これにより、農民は北条氏に対して一定の忠誠心を持つようになりました。

## **反抗的勢力への抑圧**

検地による情報把握は、反抗的な在地勢力への抑圧にも利用されました。北条氏康は領内の抵抗勢力を見極めながら検地を進め、その動向を監視することで支配体制を強化しました。

## **結論**

北条氏康による検地は、在地勢力に対する権力集中と経済的安定をもたらしましたが、その一方で農民との関係性や地域社会に複雑な影響を与えました。この施策は、北条家の支配体制を一層強固なものとし、戦国時代における彼らの影響力を高める要因となりました。