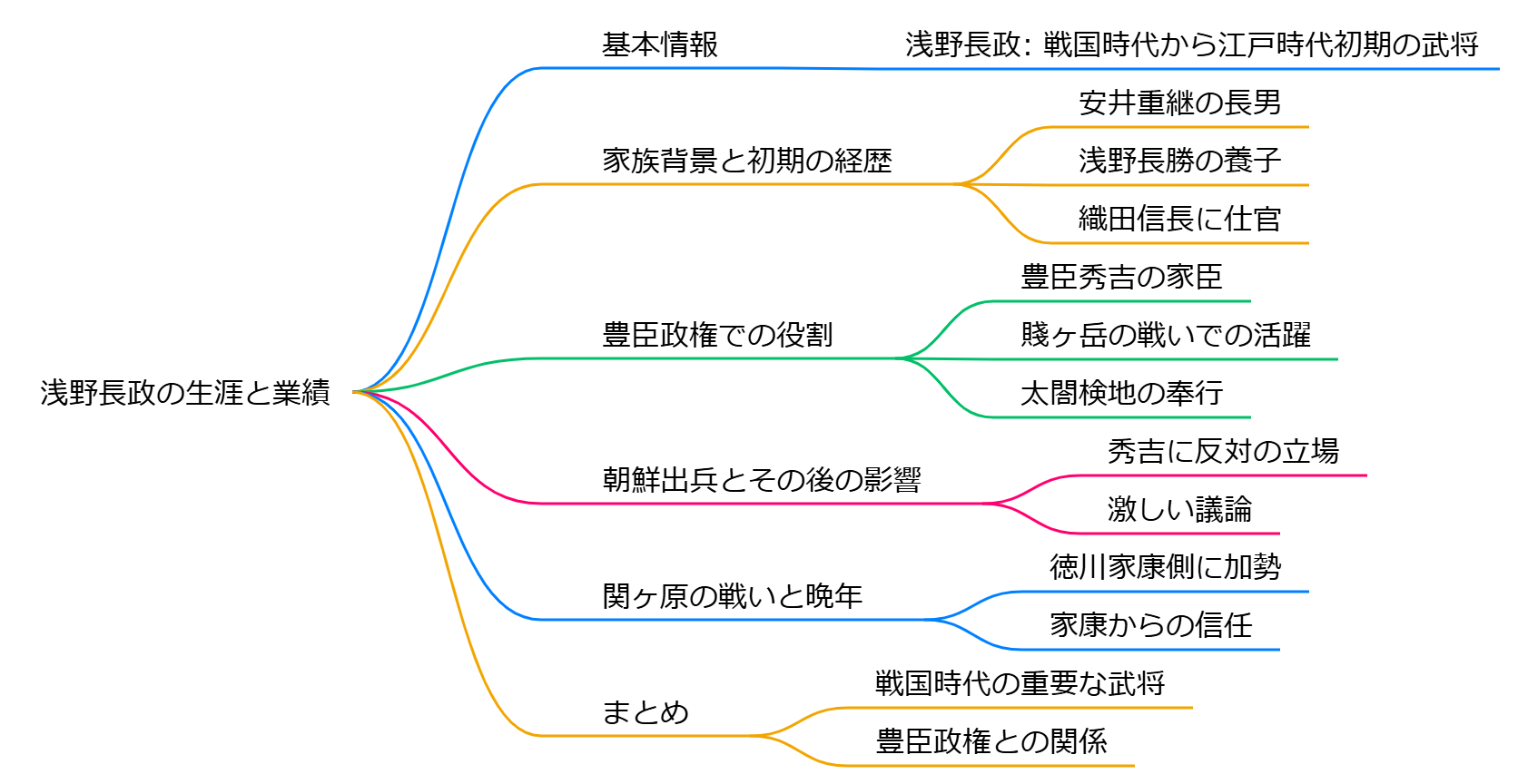

浅野長政の生涯と業績

基本情報

浅野長政(あさの ながまさ)は、1547年に尾張国(現在の愛知県)で生まれ、1611年に亡くなった戦国時代から江戸時代初期の武将であり、大名です。

彼は豊臣秀吉の家臣として知られ、特に五奉行の一人として重要な役割を果たしました。

家族背景と初期の経歴

長政は、安井重継の長男として生まれ、母方の叔父である浅野長勝の養子となりました。

長勝は織田信長の家臣であり、長政も信長に仕官することになります。

彼は長勝の養女であるややと結婚し、浅野家の家督を継ぎました。

豊臣政権での役割

長政は、豊臣秀吉の信任を受けて数々の戦に参加し、特に賤ヶ岳の戦い(1583年)や九州征伐(1587年)での活躍が評価されました。

彼は近江国での領地を与えられ、後に甲斐国の大名となりました。

秀吉の信任を受けて、彼は太閤検地の奉行としても知られ、土地の測量や管理に関与しました。

朝鮮出兵とその後の影響

長政は秀吉の朝鮮出兵に対して反対の立場を取り、秀吉に対して意見を述べたことで知られています。

この際、彼は秀吉から刀を向けられるほどの激しい議論を交わしましたが、最終的には家康や前田利家の仲介により事なきを得ました。

この出来事は、長政の強い意見を持つ性格と、秀吉との深い信頼関係を示しています。

関ヶ原の戦いと晩年

関ヶ原の戦い(1600年)では、長政は徳川家康側に加勢しました。

彼のこの選択は、豊臣家との関係に影響を与え、晩年には家康からの信任も得ることとなりました。

長政は1611年に亡くなり、彼の子孫はその後も浅野家として続いていきました。

まとめ

浅野長政は、戦国時代から江戸時代にかけての重要な武将であり、豊臣政権の中で多くの政治的および軍事的な業績を残しました。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な権力闘争と、豊臣家との密接な関係を象徴するものです。

浅野長政

浅野長政

浅野長政(あさの ながまさ)は、1547年に生まれ、1611年に亡くなった戦国時代から江戸時代初期の武将であり、豊臣政権の五奉行の一人として知られています。彼は浅野家の14代当主であり、常陸国真壁藩の初代藩主でもあります。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

浅野長政は尾張国(現在の愛知県)で生まれ、母方の叔父である織田信長の家臣・浅野長勝の婿養子となりました。これにより、信長に仕えることとなり、後に豊臣秀吉にも仕官します。彼は最初「長吉」という名を持っていましたが、後に「長政」と改名しました。

**豊臣政権での活躍**

長政は豊臣秀吉に重用され、特に「太閤検地」の奉行として内政にも大きな影響を与えました。また、坂本城や大津城など重要な城の城代を務め、その信頼を得ていきました。1593年には甲斐国22万5,000石を与えられ、大名としての地位を確立しました。

**関ヶ原の戦いと晩年**

関ヶ原の戦いでは徳川方に付き、晩年には徳川家康からも信頼されるようになりました。彼はまた、朝鮮出兵に対して強く反対した逸話も残しており、秀吉に対して自らの意見を述べる勇気を持った人物として知られています。この時、秀吉から刀を向けられる危機的状況にあったものの、その意見が認められたとされています。

## 死去と遺産

浅野長政は1611年に真壁陣屋で亡くなり、高野山・悉地院に葬られました。彼の死後も、その善政は領民から慕われ続けました。息子である浅野長重が真壁藩を継承しました.

浅野長政は、その政治的手腕と軍事的功績から、日本史において重要な役割を果たした武将として評価されています。

浅野長政が五奉行としてどのような役割を果たしたの

浅野長政は、豊臣政権における五奉行の一人として、重要な役割を果たしました。五奉行は、主に政権の実務を担う政治家たちで構成されており、長政はその中で特に行政や司法に関わる職務を担当しました。

## 浅野長政の役割

**1. 行政と司法の担当**

浅野長政は五奉行の中で主に司法を担当し、年貢徴収や治安維持などの業務を行いました。彼は農民の生活状況を直接把握し、それを政策に反映させる努力を重ねました。

**2. 政権運営の調整役**

長政は他の奉行たちとの意見の違いがあったものの、特に石田三成との間で生じた緊張感を乗り越え、彼らとの協力関係を築くことで政権運営に貢献しました。彼は中立的な立場を取りながら、調整役として機能しました。

**3. 地方大名との交渉**

地方大名との交渉にも積極的に臨み、政権への忠誠心を高めるための調整役としても重要な役割を果たしました。これにより、豊臣政権の安定化に寄与しました。

**4. 東国取次としての活躍**

豊臣政権の安定を図るため、長政は東国大名との関係構築にも力を入れ、「東国取次」に任命されました。この役職では、豊臣政権と関東・東北地方の大名との連絡調整役として重要な地位を占めました。

## 結論

浅野長政は五奉行として、豊臣政権の実務を支える重要な役割を果たし、特に行政面での改革や地方大名との調整によって国政の安定化に貢献しました。そのリーダーシップと実務的なアプローチは、豊臣政権が直面する多くの課題に対処する上で不可欠でした。

浅野長政が五奉行としての最も大きな成功は何だったの

浅野長政が五奉行としての最も大きな成功は、豊臣政権の安定化に寄与したことと、特に**太閤検地の実施**における重要な役割です。以下にその詳細を示します。

## 太閤検地の実施

浅野長政は、豊臣秀吉の信任を受けて全国規模で行われた**太閤検地**の実施に関与しました。この検地は、土地の所有権や年貢の基準を明確にするものであり、農民からの年貢徴収を効率化するための重要な施策でした。長政は検地奉行として、各地での測量や土地台帳の整備を行い、その成果は後の豊臣政権の基盤を強化することに繋がりました。

## 行政改革と地方大名との調整

長政は五奉行として、国政運営において行政改革を進めました。特に農民の声を反映させる政策を重視し、地方大名との交渉にも積極的に取り組みました。このような姿勢は、豊臣政権への忠誠心を高め、広大な領土を効果的に管理するための重要な要素となりました。

## 治安維持と文化振興

また、長政は治安維持や都市整備にも力を入れ、文化振興にも寄与しました。これにより、彼は五奉行の中でも特に信頼される存在となり、豊臣政権の中核を支える役割を果たしました。

これらの成果により、浅野長政は五奉行として豊臣政権の安定と発展に大きく貢献したと言えます。

浅野長政が秀吉と兄弟の契りを交わした理由は何だったの

浅野長政が豊臣秀吉と兄弟の契りを交わした理由は、主に **姻戚関係の形成** と **政治的な信頼** にあります。

## 姻戚関係の形成

浅野長政は、豊臣秀吉の正室である寧々(ねね)の養家に婿養子として入ったことにより、義兄弟の関係を築きました。寧々は浅野長政の妻の姉であり、このような家族的なつながりが二人の関係を強化しました。

## 政治的信頼

長政は、豊臣秀吉の家臣として重要な役割を果たし、特に内政面での功績が評価されました。彼は五奉行の筆頭として、太閤検地などの大規模な行政改革を成功させ、豊臣政権における信頼される存在となりました。長政は秀吉に対しても率直に意見を述べることができる関係にあり、この信頼関係が彼らの絆をさらに深めました。

このように、浅野長政と豊臣秀吉の契りは、単なる家族的な結びつきだけでなく、政治的な信任と協力によっても強化されていったのです。

浅野長政が小牧・長久手の戦いでの役割はどのようなものだったの

浅野長政は、1584年の小牧・長久手の戦いにおいて、豊臣秀吉側の重要な武将として活躍しました。この戦いは、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍との間で行われたものであり、長政はその指揮官の一人として重要な役割を果たしました。

## 浅野長政の役割

**1. 指揮官としての貢献**

浅野長政は、豊臣軍の一員として戦闘に参加し、特に長久手での戦闘において指揮をとりました。彼は秀吉の信任を受けており、その戦略的な判断が求められる場面が多くありました。

**2. 戦術的な展開**

戦局は膠着状態に陥る中、浅野は敵軍への攻撃や防御を指導し、自軍の士気を高めるために尽力しました。彼の指導の下で、豊臣軍は数々の小競り合いや局地戦を展開し、敵の動きを封じ込める役割を果たしました。

**3. 政治的背景**

小牧・長久手の戦いは、豊臣政権が確立される過程でもありました。浅野長政は秀吉との信頼関係を築いており、その政治的な影響力も大きかったとされています。彼は後に豊臣政権内で重要な地位を占めることになります。

このように、浅野長政は小牧・長久手の戦いにおいて軍事的かつ政治的な両面で重要な役割を果たし、その後の豊臣政権における地位を確立する基盤となりました。

浅野長政が九州平定にどのように貢献したの

浅野長政は、豊臣秀吉の九州平定において重要な役割を果たしました。以下にその具体的な貢献を示します。

## 九州平定への貢献

**1. 従軍と戦闘**

- 浅野長政は天正15年(1587年)の九州征伐に従軍し、戦闘に参加しました。この時、彼は秀吉の指揮の下で戦い、特に島津氏との戦闘で活躍しました。

**2. 戦後処理**

- 九州平定後、長政は戦後処理においても中心的な役割を果たしました。彼は降伏した敵大名との交渉を行い、豊臣政権の安定化に寄与しました。

**3. 地位の向上**

- 九州征伐の功績により、長政は同年9月に若狭国小浜8万石を与えられ、国持大名となりました。これにより、彼の政治的地位が大幅に向上し、豊臣政権内での影響力も増しました。

**4. 政治的手腕**

- 長政は単なる武将としてだけでなく、政治的な調整や地域統治にも関与し、豊臣秀吉の信任を受け続けました。彼は東国の大名との調整役としても活躍し、豊臣政権の基盤を強化しました。

浅野長政の活動は、九州平定を成功させるための軍事的および政治的な両面での貢献を含んでおり、豊臣政権の重要な支柱となりました。

浅野長政が朝鮮出兵でどのような役割を果たしたの

浅野長政は豊臣秀吉の朝鮮出兵において、非常に重要な役割を果たしました。彼の行動は、出兵の進行や戦局に大きな影響を与えました。

## **主な役割**

1. **秀吉への諌言**:

浅野長政は、秀吉が自ら朝鮮に渡海しようとした際、その危険性を訴えました。彼は「今の太閤には狐がついておられる」と発言し、秀吉の決定に対して強く異議を唱えました。この直言により、秀吉は自ら渡海することを思いとどまったと言われています。

2. **軍監としての活動**:

長政は文禄2年(1593年)に朝鮮に上陸し、軍監として戦闘に参加しました。彼は蔚山や晋州城の戦いなどに関与し、実際の戦局にも影響を与えました。

3. **政治的貢献**:

浅野長政は、豊臣政権内での重要な政治的役割も担いました。彼は東国大名との折衝や、金銀山の管理を任されるなど、内政面でもその手腕を発揮しました。

## **評価と影響**

浅野長政の直言は、秀吉と彼との間の信頼関係を示すものであり、また彼自身の優れた判断力を反映しています。彼の行動によって、多くの人々が不幸になることを避けることができたと評価されています。さらに、長政は豊臣政権の中枢で活躍し、その後も徳川家康から信頼される存在となりました。

浅野長政が太閤検地の奉行としてどのような仕事をしていたの

浅野長政が太閤検地の奉行としてどのような仕事をしていたの

浅野長政は、豊臣秀吉の下で太閤検地の奉行として重要な役割を果たしました。以下に彼の具体的な業務内容を示します。

## 太閤検地の概要

太閤検地は、1582年に始まり、日本全土の農地を調査し、年貢徴収の基準を確立することを目的とした大規模な農地調査です。この政策は、各地域の生産力を正確に把握し、公平な税制を実現するために必要でした。

## 浅野長政の具体的な業務

- **検地の指揮**: 浅野長政は、検地を指揮する主要メンバーとして活動し、農民の生活状況や地域の権力構造を詳細に調査しました。彼は、土地の面積や収穫量を「石高」という単位で統一的に測定する仕組みを整えました。

- **地域との交渉**: 検地の実施には多くの反発がありましたが、長政は現場で農民や地元豪族との交渉を行い、問題解決に努めました。彼は農民の不安に耳を傾けつつ、必要に応じて強硬策も講じました。

- **土地情報の管理**: 検地によって得られた情報をもとに、治安維持や年貢徴収の効率化を進めました。これにより地域社会が活性化し、生産性が向上しました。

## 成果と影響

浅野長政が行った太閤検地は、豊臣政権による中央集権的な土地管理体制の確立に寄与し、その後の江戸時代の租税制度にも影響を与えました。彼の手腕によって、この大規模な調査が成功裏に進められたことは、豊臣政権にとって重要な基盤となりました。

このように、浅野長政は太閤検地を通じて単なる土地調査以上の成果を上げ、地域社会を動かすリーダーシップを発揮しました。

太閤検地の成功に至るきっかけは何だったの

太閤検地の成功に至るきっかけは、豊臣秀吉が全国的な土地測量と税制改革を実施したことにあります。以下にその主要な要素を挙げます。

## 目的と背景

**農作物の生産高の把握**

太閤検地は、全国の田畑を測量し、米の生産高を正確に把握することを目的としていました。これにより、年貢の適切な徴収が可能となり、従来の自己申告制度では不正が多かった年貢徴収を合理化しました。

**土地権利関係の整理**

秀吉は、複雑な土地権利関係を整理し、「一地一作人」の原則を導入しました。これにより、土地の所有者と耕作者を明確にし、年貢徴収の効率化を図りました。

## 実施方法

**丈量検地と検地帳の作成**

統一規格の道具を用いて田畑の面積を測量し、その結果を基に「検地帳」を作成しました。この帳簿には、土地の所有者や耕作者の名前が記載され、年貢納入者が誰であるかが明確にされました。

**刀狩令の実施**

刀狩令によって農民から武器を取り上げることで、武士以外の人々が武力で反抗することを防ぎました。これにより、農民は土地に縛り付けられ、安定した年貢納入者として位置づけられました。

## 社会的影響

**兵農分離と年貢徴収の合理化**

太閤検地は兵農分離を進める重要な政策でもありました。農民から武器を取り上げることで、一揆などの反乱を抑制し、安定した社会基盤を築くことができました。また、この制度は後の江戸時代にも引き継がれました。

## 結論

太閤検地は、秀吉が全国統一を達成する過程で実施された重要な政策であり、その成功は年貢徴収の効率化や土地権利関係の整理によってもたらされました。この政策は日本社会に大きな変革をもたらし、その後の歴史にも影響を与えました。

浅野長政が検地奉行としての具体的な仕事内容は

浅野長政が検地奉行として担った具体的な仕事内容は、以下のような重要な業務で構成されていました。

## 検地の実施と目的

- **全国的な農地調査**: 浅野長政は豊臣秀吉の命を受け、全国の農地を調査する「太閤検地」の一環として検地を実施しました。目的は、土地の生産力を正確に把握し、公平な年貢徴収を実現することでした。

## 具体的な業務内容

1. **土地の測量**:

- 浅野長政は、田畑や屋敷を正確に測量し、面積や位置を記録しました。これには、特定の測定器具(竿)を用いて行われました。

2. **石高の算定**:

- 農地の面積に基づき、その生産力を「石高」という単位で評価しました。これにより、各土地の収穫量や年貢の基準が明確化されました。

3. **検地帳の作成**:

- 測量結果をもとに、各地域ごとの検地帳を作成しました。この帳簿には、耕作者や納税義務者の情報も含まれ、農民の権利と義務が明確にされました。

4. **地域社会との関係構築**:

- 検地を進める中で、長政は農民との信頼関係を築くために努力しました。農民の意見を聞きながら、彼らの生活状況にも配慮した施策を講じました。

5. **行政手腕の発揮**:

- 検地によって得られた情報を活用し、年貢徴収や治安維持など地域行政全般においてもリーダーシップを発揮しました。これにより地域社会全体の安定と発展に寄与しました。

## 結果と影響

浅野長政が行った検地は成功し、その経験は後の「太閤検地」に大きな影響を与えました。この政策によって、日本全国で統一的な土地管理が可能となり、江戸時代以降の租税制度の基盤が築かれました。

太閤検地の成功が豊臣政権に与えた影響は

太閤検地は、豊臣秀吉が実施した重要な政策であり、豊臣政権に多大な影響を与えました。この政策の成功は、以下のような点で豊臣政権の基盤を強化しました。

## 年貢徴収の合理化

太閤検地により、全国の田畑が正確に測量され、農民は耕作者として登録されました。これにより、年貢の納入経路が明確になり、効率的な徴収が可能となりました。従来の検地では自己申告による不正が多く、年貢の徴収が困難でしたが、太閤検地によって透明性が向上し、税収が増加しました。

## 社会秩序の確立

農民は土地に縛り付けられ、勝手に土地を離れることができなくなりました。これにより、農村社会の安定化が図られ、農民は安心して耕作に専念できるようになりました。また、武士と農民の関係も整理され、兵農分離が進むことで身分制度が確立しました。

## 大名権力の強化

太閤検地は大名の財政基盤を強化する手段でもありました。土地の実測により石高が増加し、大名は税収を増やすことができました。この結果、大名権力の集中が進み、豊臣政権全体の安定につながりました。秀吉自身も、自らの領内での検地によって貢租収入を倍増させることに成功し、全国統一を果たすための資金力と軍事力を得ました。

## 結論

太閤検地は豊臣政権にとって不可欠な政策であり、年貢徴収の合理化、社会秩序の確立、大名権力の強化を通じて政権基盤を強固にしました。この政策によって日本社会は大きく変わり、その後の江戸時代への道筋を形成する重要な要素となりました。

浅野長政が検地奉行としての経験を活かした他の仕事は

浅野長政は検地奉行としての経験を活かして、豊臣秀吉政権下で多岐にわたる重要な役割を果たしました。以下にその主な業務を挙げます。

## **1. 太閤検地の実施**

浅野長政は、豊臣秀吉の命により全国規模での太閤検地を推進しました。この検地は、土地の生産力を正確に把握し、年貢の公平な徴収を実現するためのもので、彼はその実施において重要な役割を果たしました。

## **2. 地域統治と行政管理**

検地による土地評価の結果を基に、浅野長政は地域の統治や年貢徴収の効率化に寄与しました。彼は農民や地元豪族との交渉を通じて、地域社会の安定と生産性向上を図りました。

## **3. 政治的交渉と外交**

長政は、東国の大名との交渉や説得にも関与し、特に徳川家康や伊達政宗との関係構築において中心的な役割を果たしました。これにより、豊臣政権内での権力を強化しました。

## **4. 軍事的役割**

関ヶ原の戦いでは東軍として参戦し、戦局の鍵となる役割を担いました。彼は戦術的な判断力を発揮し、東軍の勝利に大きく貢献しました。

## **5. 朝鮮出兵への関与**

朝鮮出兵では後方支援や兵站管理を担当し、軍事力の運用を効率化するための調整役として活躍しました。また、この戦争については懐疑的な意見も持ち、秀吉に対して戦争の意義を再考するよう進言したとされています。

これらの活動からもわかるように、浅野長政は検地奉行として培った経験を基に、多様な分野で影響力を持ち続けました。

太閤検地の際に浅野長政が直面した具体的な問題は

浅野長政が太閤検地の際に直面した具体的な問題は、主に以下のような点が挙げられます。

## **1. 複雑な権利関係の整理**

太閤検地によって、荘園領主や有力農民が持っていた土地に関する複雑な権利が否定されました。これにより、伝統的な権益を持つ者たちからの反発が予想され、長政はその調整に苦慮しました。

## **2. 農民との信頼関係構築**

検地を進める中で、農民との信頼関係を築く必要がありました。農民は検地による課税の増加や土地の所有権の変化に不安を抱いており、彼らの協力を得るためには慎重な対応が求められました。

## **3. 反抗勢力への対応**

検地実施に際しては、各地で反抗する者たちが存在しました。特に、肥後国衆一揆などの反発が起こり、これに対して武力での鎮圧が必要となりました。浅野長政はこのような状況下で冷静に対処しなければならず、その判断力が試されました。

## **4. 中間搾取層の排除**

太閤検地は、一地一作人制を導入し、中間搾取層を排除することを目的としていました。この過程で、土豪層や在地地主から土地を取り上げることになり、その結果として彼らからの抵抗も強まりました。

## **5. 政治的緊張と他大名との折衝**

長政は豊臣秀吉の信任を受けていたものの、東国大名との関係も重要でした。特に伊達政宗との対立など、他大名からの圧力や反発も考慮しながら行動する必要がありました。

これらの問題に対処しながら、浅野長政は太閤検地を成功裏に導き、その後の豊臣政権における重要な役割を果たしました。

浅野長政が朝鮮出兵に反対した理由は何だったの

浅野長政が朝鮮出兵に反対した理由は何だったの

黒田長政が朝鮮出兵に反対した理由は、以下のような要因が考えられます。

## **主な理由**

1. **戦争の無謀さ**:

- 長政は、豊臣秀吉の朝鮮出兵が無謀であると判断していました。彼は戦争がもたらすリスクや不確実性を重視し、特に朝鮮半島での軍事行動が成功する可能性について懸念を抱いていました。

2. **国内の安定**:

- 長政は、国内の安定を優先すべきだと考えており、無理な出兵が国内情勢や治安を脅かす恐れがあると警告しました。戦争による資源の浪費や人員の損失は、国全体に悪影響を及ぼすと見ていた。

3. **他の大名との連携**:

- 長政は他の大名たちとも連携し、秀吉に対して出兵計画の見直しを求めました。特に徳川家康なども同様の懸念を抱いており、彼らは秀吉に対して直接的な意見具申を行ったことが知られています。

4. **後陽成天皇の意向**:

- 後陽成天皇も朝鮮出兵に対して反対の姿勢を示しており、彼の意向が長政の判断にも影響を与えた可能性があります。天皇が出兵に反対する中で、長政もその意見に同調したと言われています。

これらの要因から、黒田長政は朝鮮出兵に強く反対したとされています。

浅野長政が秀吉に諫言した際の具体的な言葉は何だったの

浅野長政が豊臣秀吉に諫言した際の具体的な言葉は、非常に印象的です。彼は秀吉が朝鮮に自ら渡海しようとした際に、次のように述べました。

> 「私の首を何度はねても、天下にどれほどの影響があるでしょう。太閤(豊臣秀吉)が企図された朝鮮出兵によって、日本だけでなく朝鮮国民も困窮し嘆き悲しんでいます。ここで太閤(豊臣秀吉)までも渡海すれば、これ以上世が乱れることにも繋がりかねません。ですから、自ら渡海されることはおやめ下さい」.

さらに、長政は「古狐が取り憑いたのではないか」とも発言し、秀吉の最近の行動について懸念を示しました。この直言は、秀吉を激怒させる結果となりましたが、最終的には秀吉が渡海を取りやめるきっかけとなったとされています.

浅野長政と徳川家康の関係はどうだったの

浅野長政と徳川家康の関係は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の政治的な背景を反映した複雑なものでした。以下にその関係の重要な側面をまとめます。

## **初期の関係**

浅野長政は、豊臣秀吉の重臣として活躍し、特に秀吉の死後においては豊臣家の五奉行の一人として重要な役割を果たしました。彼と徳川家康との関係が本格的に始まったのは、長政が40歳の頃で、秀吉の妹である旭が家康と再婚する際に仲介役を務めたことがきっかけでした。この時、長政は家康に対して深い信頼を寄せるようになりました。

## **政治的な調停者としての役割**

長政は、豊臣家と徳川家との間でしばしば調停者として機能しました。特に、石田三成が家康を警戒し、秀吉にその意向を伝えた際には、長政がこれを打ち消すなど、家康への信頼を示しました。また、小田原征伐や奥州仕置きの際にも、両者の間を取り持つ役割を果たしました。

## **関ヶ原の戦いとその後**

関ヶ原の戦い(1600年)前後では、長政は豊臣方として活動していましたが、その立場は複雑でした。彼は豊臣家への忠誠心と徳川家との関係性を天秤にかけることが求められました。最終的には、戦後も徳川家康から信頼され、隠居料として5万石を与えられるなど、良好な関係を維持しました。

## **個人的な友情と囲碁**

長政と家康との間には個人的な友情もありました。二人は囲碁を通じて親交を深めており、長政が囲碁で熱くなるあまり時には家康に向かって悪態をつくこともあったと伝えられています。家康もこのような長政の性格を好み、彼との囲碁対局を楽しんでいました。

## **晩年と影響**

浅野長政は1611年に亡くなるまで、徳川家康との良好な関係を維持しました。彼の死後、家康はその喪失に深いショックを受けたと言われています。長政は豊臣政権と徳川政権の架け橋となる重要な存在であり、その影響力は彼の死後も続いたと考えられています。

このように、浅野長政と徳川家康の関係は政治的な駆け引きや個人的な友情が交錯したものであり、日本史において重要な役割を果たしました。

朝鮮出兵が失敗した場合、国内の影響はどのようだったの

朝鮮出兵が失敗した場合の国内への影響は、豊臣政権の衰退や社会的混乱を引き起こしました。以下にその主な影響をまとめます。

## 政治的影響

- **豊臣政権の崩壊**: 朝鮮出兵の失敗は、豊臣秀吉の権威を損ない、政権の急速な崩壊を招きました。秀吉が亡くなると、幼い後継者の秀頼が政権を維持できず、諸大名間での不和が顕在化しました。

## 経済的影響

- **資源の枯渇と農業生産の減少**: 戦争による人員動員や物資の浪費は、日本国内経済に深刻な打撃を与えました。特に、農民が戦争に駆り出されることで、農耕人口が減少し、食糧不足が生じました。

## 社会的影響

- **武士や百姓への負担**: 武士や百姓は重い負担を強いられ、戦争による税金や労働動員が彼らの日常生活に深刻な影響を及ぼしました。このような状況は、内乱の原因ともなりました。

- **捕虜の連行と社会不安**: 戦争で捕虜となった朝鮮人は、日本国内で奴隷として使役されることがあり、それが社会的不安を引き起こしました。また、捕虜には陶工なども含まれ、新しい技術や文化が日本に伝わる一因ともなりました。

## 結論

朝鮮出兵の失敗は、日本国内における政治的・経済的・社会的混乱を引き起こし、豊臣政権の崩壊とその後の歴史に大きな影響を与えることとなりました。

浅野長政が秀吉に反対した他の理由はあるの

浅野長政が豊臣秀吉に反対した理由は、主に以下のような要因が考えられます。

## **朝鮮出兵に対する強い懸念**

浅野長政は、秀吉が自ら朝鮮に渡海しようとした際、これに強く反対しました。彼は「私の首を何度はねても、天下にどれほどの影響があるでしょう」と述べ、朝鮮出兵が日本と朝鮮両国に多大な苦痛をもたらすことを訴えました。この発言によって、秀吉は最終的に渡海を思いとどまったとされています。

## **政治的対立と権力闘争**

長政は豊臣政権内での政治的な対立にも巻き込まれていました。特に石田三成との不仲があり、彼との意見の相違が激化しました。三成は長政に対して敵意を持ち、これが彼の立場をさらに難しくしました。また、宇都宮国綱の改易事件にも関与しており、この事件では長政が讒言を行ったとの説もあります。

## **秀次事件と信頼の喪失**

1595年の秀次事件では、長政自身も秀次の共謀者として疑われ、一時的に切腹を命じられる危機に直面しました。最終的には無罪となりましたが、この事件によって秀吉からの信頼を失い、その後の関係にも影響を及ぼしました。

## **内政への影響と責任感**

長政は豊臣政権の中で重要な役割を果たしており、内政面でも多くの功績を上げていました。彼は太閤検地などの政策を推進し、自国の安定を重視していました。そのため、朝鮮出兵や他の政策に対しても、自身の領地や民衆への影響を考慮し、反対する姿勢を示したと考えられます。

これらの要因から、浅野長政は秀吉に対して反対意見を表明し、その結果として豊臣政権内で複雑な人間関係や権力闘争に巻き込まれていったと言えます。

朝鮮出兵が延期された後、秀吉の政策はどう変わったの

豊臣秀吉の朝鮮出兵が延期された後、彼の政策にはいくつかの重要な変化が見られました。

## **出兵延期の背景**

秀吉は当初、明を征服するために朝鮮を経由する計画を立てていましたが、出兵が延期されると、彼は自ら渡海することを断念し、家臣たちを派遣することにしました。この決定は、徳川家康や前田利家からの強い懸念に基づいています。

## **政策の変化**

### **外交政策の調整**

出兵延期に伴い、秀吉は朝鮮王朝に対して服属を強要し続けましたが、その過程で明からの援軍が到着し、日本軍は厳しい戦局に直面しました。これにより、秀吉はより慎重な外交交渉を行う必要が生じました。

### **国内政策の強化**

国内では、検地や刀狩りなどの政策が強化され、農民から武器を取り上げ、農業生産に専念させることが狙いでした。また、人掃令によって身分制度を厳格にし、社会秩序の安定を図りました。

### **軍事戦略の再考**

朝鮮出兵の延期は秀吉にとって軍事戦略の再考を促しました。初期の連戦連勝から一転し、日本軍は明軍との抵抗が強まる中で戦局が膠着状態となり、秀吉は明征服という大きな目標に対して現実的なアプローチを模索するようになりました。

## **総括**

朝鮮出兵の延期は豊臣秀吉にとって大きな転機となり、その後の政策には外交・国内・軍事面での調整が求められました。彼の野望は依然として大陸への侵攻に向けられていましたが、その実現には多くの困難が伴うこととなったのです。

浅野長政が徳川家康にどのように評価されたの

浅野長政が徳川家康にどのように評価されたの

浅野長政は、徳川家康から高く評価されていた武将であり、その評価は彼の政治的手腕や戦功に基づいています。

## 家康との関係

**信頼と親交**

長政は、家康と初めて会った際にその重厚な態度に深い信頼を寄せました。彼は家康を支持し、関ヶ原の戦いでは東軍に参加しました。この戦いでの活躍が評価され、長政は家康との親交を深め、囲碁を楽しむ仲となりました。

**政治的役割**

長政は豊臣秀吉の下で内政を支え、特に太閤検地の実施において重要な役割を果たしました。これにより、家康からもその能力が認められました。戦後には、家康から常陸国真壁・筑波の5万石を与えられ、隠居後も江戸で近侍として仕えることになりました。

## 関ヶ原の戦いとその後

**戦功の評価**

関ヶ原の戦いでは、長政とその息子幸長が東軍として活躍し、特に幸長は砲術で名を馳せました。この功績により、幸長は紀伊国37万6,000石を与えられました。長政自身も家康から厚遇され、その信任を得ていました。

**晩年の厚遇**

晩年には、家康から特別な扱いを受け、江戸での生活を送る中で家康との関係は良好でした。家康が隠居料として与えた土地についても、最初は辞退したものの、最終的には受け入れることになり、このことからも家康の信頼が伺えます。

浅野長政は、その生涯を通じて徳川家康との強い信頼関係を築き、高く評価された武将として知られています。

浅野長政と徳川家康の囲碁の関係はどの程度だったの

浅野長政と徳川家康の囲碁の関係は、非常に親密で特別なものでした。二人は囲碁を通じて深い友好関係を築き、互いに良きライバルとして知られていました。

## **囲碁を通じた関係**

- **対局の頻度**: 浅野長政と徳川家康は、囲碁を楽しむことが多く、特に慶長8年には直接対局した記録が残っています。彼らは互いに実力が拮抗しており、勝ったり負けたりする中で熱い対局を繰り広げました。

- **信頼と友情**: 長政は家康に対して非常に信頼を寄せており、家康が不利な状況にある際には彼を擁護することもありました。例えば、石田三成が家康を疑った際には、長政がその信頼性を証明するために行動しました。

## **エピソードと影響**

- **囲碁の楽しみ**: 家康は長政との囲碁を特に楽しんでおり、彼との対局中には時折感情的になり、悪態をつくこともあったとされています。このようなエピソードからも、彼らの関係が単なる政治的なものではなく、人間的なつながりであったことが伺えます。

- **長政の死後の影響**: 浅野長政が1611年に亡くなると、家康はそのショックからしばらく囲碁を打たなくなったと言われています。これは彼らの友情の深さを示す重要なエピソードです。

## **まとめ**

浅野長政と徳川家康の囲碁は、単なる趣味以上のものであり、彼らの友情や信頼関係を象徴しています。囲碁を通じて築かれたこの関係は、戦国時代の武将同士としての絆や信頼を反映しており、その後の歴史にも影響を与えました。

浅野長政が家康に評価された理由は何か

野長政が徳川家康に評価された理由は、主に彼の政治的能力と戦略的な同盟関係の構築にあります。

## **政治的能力**

野長政は、織田信長との同盟を通じて地位を確保し、勢力を拡大しました。特に、信長の妹である市を妻に迎えることで、織田家との親密な関係を築きました。この政略結婚は、信長からの期待を背負うものであり、家康にとっても重要な同盟の一環でした。

## **戦略的同盟**

家康と長政は共に信長と連携し、戦国時代の複雑な状況を乗り越えようとしました。家康は長政との関係を重視しており、両者は互いに協力し合うことで自らの勢力を強化しました。しかし、長政が信長を裏切った結果、彼は滅ぼされることになりますが、その過程で家康は長政の能力を認識していたため、一定の評価を持ち続けていたと言えます。

## **評価の変遷**

家康は長政の裏切り後も、その政治的手腕や戦略的な動きに対する評価を持ち続けました。特に、家康が信長に対して異議を唱えた際には、その大局観や独立した判断力が評価されていたことが示されています。

このように、野長政はその政治的手腕や同盟関係の構築によって徳川家康から評価されていたと考えられます。

浅野長政が家康と協力した具体的な場面はあるの

浅野長政が徳川家康と協力した具体的な場面は、主に関ヶ原の戦いにおいて見られます。

## 関ヶ原の戦いでの協力

1. **東軍への参加**: 浅野長政は1600年の関ヶ原の戦いで、家康が率いる東軍に加わりました。これは、彼が豊臣秀吉の恩恵を受けた大名でありながら、石田三成との対立から東軍を選択した結果です。

2. **戦闘での貢献**: 浅野長政とその息子、浅野幸長は、この戦いで重要な役割を果たしました。特に幸長は砲術に優れ、その技術が勝利に寄与したとされています。

3. **信頼関係の構築**: 戦後、長政は家康から深く信頼され、江戸幕府成立後も近侍として仕えました。彼と家康は囲碁仲間でもあり、個人的な関係も良好でした。

## 政治的な役割

- **交渉と調整**: 浅野長政は豊臣政権内での権力闘争や大名間の調整にも関与し、特に伊達政宗との交渉では豊臣政権を支えるための重要な役割を果たしました。

このように、浅野長政は関ヶ原の戦いを通じて徳川家康と密接に協力し、その後も幕府の基盤を支える存在となりました。

浅野長政が家康に隠居を許された理由は何か

浅野長政が徳川家康に隠居を許された理由は、主に彼が家康暗殺計画に関与したとされる嫌疑から来ています。慶長4年(1599年)、長政は前田利長や他の武将たちと共に家康を暗殺しようとしたとして逮捕されました。この計画は、家康の重臣である増田長盛の密告によって発覚しました。

長政は、家康との長年の関係を考慮され、処罰は比較的軽く、家督を息子の幸長に譲ることを条件に、武蔵国府中に隠居することが許されました。この隠居は、家康が豊臣政権との関係を維持するための配慮とも考えられています。長政はその後も家康に近侍し、江戸幕府の成立後には重要な役割を果たしました。

このように、浅野長政の隠居は、政治的な駆け引きや人間関係が複雑に絡み合った結果であり、家康との関係性が大きな影響を与えたと言えるでしょう。

浅野長政が家康と対立した際の具体的な出来事はあるの

浅野長政と徳川家康の対立に関する具体的な出来事は、主に以下の二つの事件に関連しています。

## 家康暗殺未遂事件(1599年)

- **事件の発端**: 慶長4年(1599年)、浅野長政は家康暗殺を企てたとされる武将の一人として疑われました。この計画は、家康が豊臣政権内での権力を強化する中で、彼を排除しようとした一部の武将によるものでした。

- **計画の詳細**: 長政、大野治長、土方雄久の三人が中心となり、家康の移動を狙って暗殺を計画しました。具体的には、家康が大坂城から伏見城に戻る際に襲撃する予定でしたが、計画は発覚し、家康は危機を逃れました。

- **結果**: 暗殺未遂事件が発覚した後、浅野長政は奉行職を解任され、武蔵国で蟄居を命じられました。この事件は豊臣政権内での権力闘争を象徴するものであり、長政はこの後も家康との関係が悪化しました。

## 小田原攻めにおける意見対立

- **小田原攻めの際**: 浅野長政は、小田原攻めにおいて豊臣秀吉と共に行動していました。この時、石田三成が家康を警戒し、宿泊先として駿府城を避けるよう提案した際に、長政はこれに反論し、家康がそんなことを考えるはずがないと主張しました。

- **影響**: 長政の意見は秀吉に受け入れられ、駿府城で宿泊することになりました。この出来事は、長政が家康との関係を重視していたことを示していますが、その後も三成との対立が続きました。最終的には、豊臣政権内での派閥争いが激化し、長政は孤立していくことになります.

これらの出来事は、浅野長政と徳川家康との関係が緊張し、最終的には長政が豊臣政権内での影響力を失う要因となりました。

浅野長政が甲斐国に与えられた理由は何だったの

浅野長政が甲斐国に与えられた理由は何だったの

浅野長政が甲斐国に与えられた理由は、彼の戦功と豊臣秀吉との信頼関係に基づいています。

## 戦功

浅野長政は、豊臣秀吉の側近として多くの戦闘で活躍し、特に文禄の役での功績が評価されました。彼はその結果、文禄3年(1594年)に甲斐国22万5,000石を与えられ、国持大名となりました。さらに、彼は太閤検地の実施にも関与し、内政面でも優れた手腕を発揮しました。

## 豊臣秀吉との関係

浅野長政は豊臣秀吉の義兄弟であり、この親密な関係が彼の昇進に寄与しました。長政は秀吉から重用され、特に東国大名との取次役を任されるなど、信頼される存在でした。彼の政治的手腕と忠誠心は、甲斐国の統治においても重要な要素となりました。

## 甲斐国の統治

甲斐国への任命は、豊臣政権が徳川家康に対抗するための戦略的な配置でもありました。長政とその子・幸長が甲斐国を統治することで、地域の安定と豊臣政権への忠誠を確保する意図があったと考えられています。

このように、浅野長政が甲斐国に与えられた背景には、彼自身の軍事的・政治的な実績と豊臣秀吉との深い信頼関係が大きく影響しています。

浅野長政が豊臣秀吉と姻戚になった理由は

浅野長政が豊臣秀吉と姻戚になった理由は、主に家族関係と政治的な背景にあります。

## **家族関係**

浅野長政は、安井重継の子として生まれ、後に浅野家の当主である浅野長勝の養子となりました。長勝には実子がいなかったため、長政が養子として家督を継ぐことになります。長政の妻であるやや(長生院)は、豊臣秀吉の正室である寧々(おね)の姉妹であり、この結婚によって長政は秀吉の義兄弟となりました。

## **政治的背景**

もともと浅野長政は織田信長に仕えていましたが、信長の命令で豊臣秀吉に仕官することになります。この時、姻戚関係が強化され、秀吉は長政を重用しました。彼は秀吉の側近として重要な役割を果たし、特に内政や行政面での実力を発揮しました。

## **結論**

このように、浅野長政が豊臣秀吉と姻戚になったのは、彼自身の家族関係と戦国時代における政治的な状況が影響し合った結果です。この姻戚関係は、長政の後の政治的地位や活動にも大きく寄与しました。

浅野長政が国持大名になったことでどのような影響があったの

浅野長政が国持大名となったことは、彼自身の地位向上や豊臣政権への重要な貢献をもたらしました。以下にその主要な影響をまとめます。

## **地位の向上**

1593年に甲斐(現在の山梨県)で22万5,000石を与えられたことにより、浅野長政は国持大名となりました。この地位により、彼は豊臣政権内での権力を強化し、特に東国において豊臣秀吉に次ぐ重要な存在となりました。

## **豊臣政権への貢献**

長政は、太閤検地の実施において中心的な役割を果たしました。これにより、全国規模での土地評価が行われ、後の江戸時代の租税制度の基礎が築かれました。また、彼は東国大名との交渉や金山・銀山の管理を任されるなど、内政面でも豊臣政権を支える重要な役割を果たしました。

## **軍事的役割**

長政は九州征伐や奥州仕置など、多くの戦役に参加し、その武功によって評価されました。特に「葛西・大崎一揆」や「九戸政実の乱」に対処する際には、彼が指導的な役割を果たしました。これにより、彼は単なる地方大名ではなく、全国的な政治・軍事の舞台で重要な人物として認識されました。

## **家族と後継者への影響**

国持大名としての地位を得たことで、長政は息子の浅野幸長に16万石を付与し、自らの家系の強化を図りました。これにより浅野家は後世にわたって存続する基盤を築くことができました。

## **信頼関係と意見表明**

豊臣秀吉との姻戚関係もあり、長政は秀吉から高い信頼を受けていました。しかし朝鮮出兵については懐疑的な意見を述べるなど、自らの意見をしっかりと主張する姿勢も持ち合わせていました。

以上から、浅野長政が国持大名となったことは、彼自身と豊臣政権、さらには後世への影響が非常に大きかったことが明らかです。

浅野長政が甲斐国に与えられた石高はどのように決まったの

浅野長政が甲斐国に与えられた石高は、彼の長年の功績と豊臣秀吉の信任によって決まったものです。1593年(文禄2年)、長政は甲斐国に22万5,000石を与えられ、これにより国持大名となりました。

### 石高決定の要因

- **太閤検地の実施**: 浅野長政は豊臣秀吉から信任され、全国規模での土地調査を行う「太閤検地」の主要メンバーとして活躍しました。この検地によって土地の生産力を正確に把握し、石高を算出する基準が整えられました。

- **戦功と政治的役割**: 長政は文禄の役や奥州仕置などで重要な役割を果たし、その戦功が評価されました。特に、彼は豊臣政権において東国大名との取次役を担い、地域支配体制を強化しました。

- **信任関係**: 浅野長政と豊臣秀吉との間には強い信頼関係があり、これが彼の石高決定に大きく寄与しました。長政は秀吉の側近としても知られ、彼の政策を支える重要な存在でした。

このように、浅野長政の石高は彼の政治的・軍事的な功績や豊臣秀吉との信頼関係によって決定されたものです。

浅野長政が太閤検地にどのような役割を果たしたの

浅野長政は、豊臣秀吉の下で「太閤検地」において重要な役割を果たしました。この検地は、全国の農地を測量し、年貢の徴収を合理化するための政策であり、浅野はその実行において中心的な存在でした。

## 浅野長政の役割

- **検地奉行としての活動**: 浅野長政は、山城国(現在の京都府)で行われた検地奉行を務め、その成功が後の太閤検地へと繋がりました。彼は、農民の生活状況や地域の権力構造を詳細に調査し、効率的かつ正確な土地測量を実施しました。

- **リーダーシップと調整能力**: 検地の過程では、農民や地元豪族からの反発がありましたが、長政は冷静な対話と必要に応じた強硬策を用いて問題を解決しました。特に甲斐国での検地では、反対勢力を抑え込むことに成功し、その結果、豊臣政権の基盤強化に寄与しました。

- **全国規模での石高把握**: 太閤検地によって中央政権が全国の石高を把握することが可能となり、この制度は後の江戸時代の租税制度の基礎となりました。長政はこの大事業を成功に導き、豊臣秀吉から厚い信任を受けました。

浅野長政は、その行政手腕とリーダーシップによって太閤検地を支え、豊臣政権における重要な役割を果たしました。彼の活動は、地域社会の安定と生産性向上にも寄与し、その影響は現代にまで及んでいます。

浅野長政が東国大名の取次役になった理由は

浅野長政が東国大名の取次役に任命された理由は、彼の豊臣秀吉との強い信頼関係と、彼の政治的・軍事的な実績にあります。

## **信頼関係と背景**

1. **姻戚関係**: 浅野長政は豊臣秀吉の姻戚であり、この関係が彼を特別な地位に置きました。秀吉は彼を重用し、長政の意見を尊重することで、豊臣政権の安定を図りました。

2. **実績**: 長政は数々の戦功を挙げ、特に文禄の役や太閤検地において重要な役割を果たしました。これにより、彼は豊臣政権内での地位を確立し、国持大名として甲斐国22万5,000石を与えられました。

## **取次役としての役割**

1. **仲裁者としての任務**: 東国大名の取次役として、長政は諸大名間のトラブルを仲裁し、豊臣政権と地方大名との橋渡しを行いました。この役割は、政権の安定化に寄与しました。

2. **政治的手腕**: 長政は実務官僚としても優れた能力を発揮し、東国の支配体制を強化しました。特に奥州仕置や葛西・大崎一揆への対応で中心的な役割を担いました。

## **まとめ**

浅野長政が東国大名の取次役になった理由は、豊臣秀吉との姻戚関係による信頼、彼自身の軍事的・政治的な実績、および取次役としての適性に起因しています。これらが相まって、彼はこの重要な職務に任命されたと考えられます。