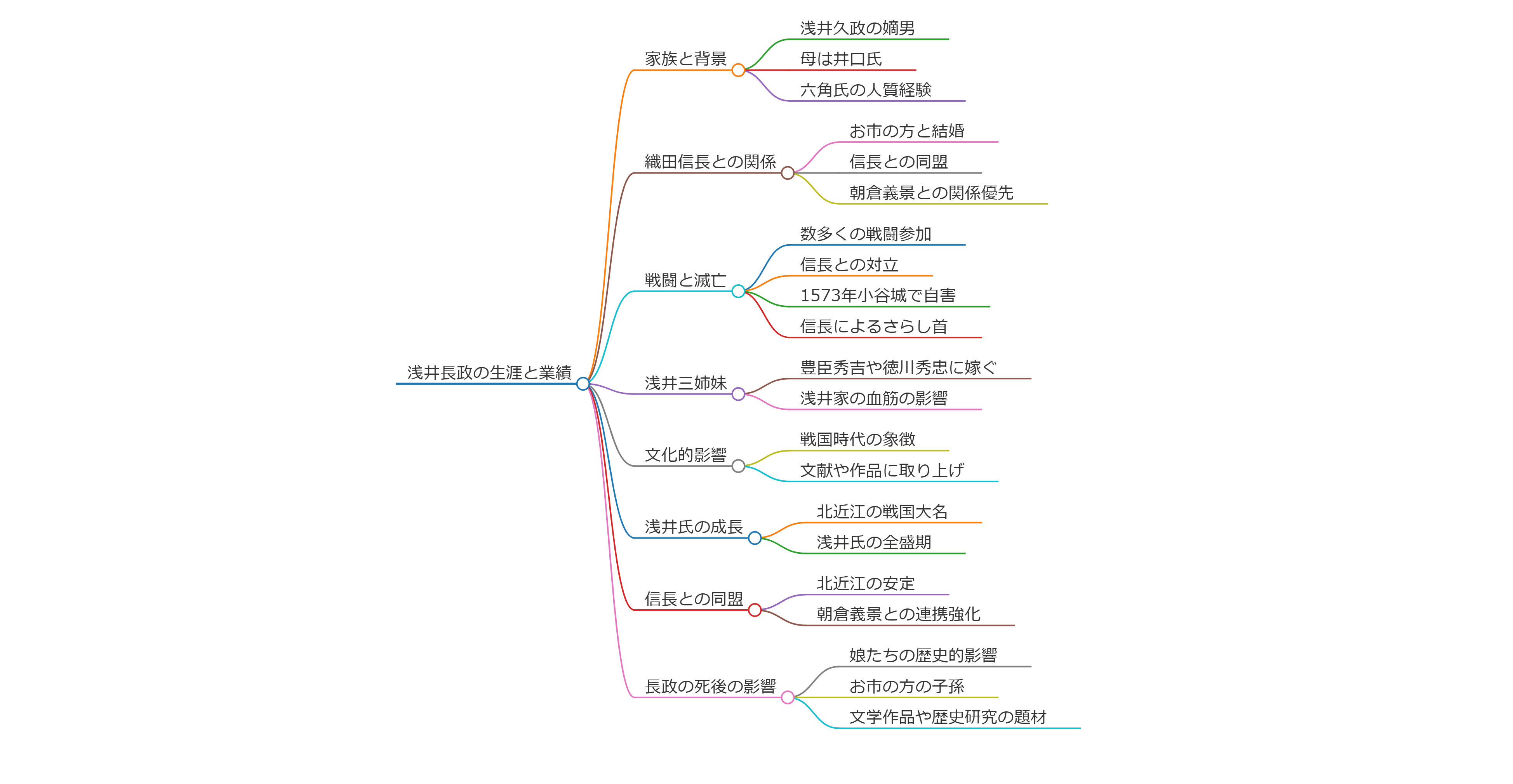

浅井長政の生涯と業績

浅井長政(あざい ながまさ)は、戦国時代の武将であり、北近江の戦国大名として知られています。

彼は1545年に生まれ、1573年に亡くなるまで、浅井氏の最後の当主としてその名を馳せました。

家族と背景

長政は、浅井久政の嫡男として生まれました。

彼の母は井口氏で、長政は幼少期に六角氏の人質として過ごしました。

この経験は、彼の後の政治的判断や戦略に影響を与えたと考えられています。

織田信長との関係

長政は、織田信長の妹であるお市の方と結婚し、信長との同盟を結びました。

この同盟は、当初は互いの利害が一致していたため成立しましたが、後に朝倉義景との関係を優先したため、信長と敵対することになります。

戦闘と滅亡

長政は、彼の治世の中で数多くの戦闘に参加しましたが、最終的には信長との対立が彼の運命を決定づけました。

1573年、長政は小谷城で自害し、浅井氏は滅亡しました。

彼の死は、信長によってさらし首にされ、その後の権力の象徴として利用されました。

浅井三姉妹

長政には三人の娘があり、彼女たちはそれぞれ豊臣秀吉や徳川秀忠などの権力者に嫁ぎました。

これにより、浅井家の血筋は後の日本の歴史においても重要な役割を果たすことになります。

文化的影響

浅井長政は、戦国時代の武将としてだけでなく、彼の家族やその後の影響力を通じて、日本の歴史や文化においても重要な存在となっています。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な人間関係や権力闘争を象徴するものとして、多くの文献や作品に取り上げられています。

長政は、浅井氏を北近江の戦国大名として成長させ、特に彼の治世の中で浅井氏の全盛期を築きました。

彼は、信長との同盟を通じて、北近江の安定を図りましたが、信長との関係が悪化した後は、朝倉義景との連携を強化しました。

これにより、彼は信長に対抗するための戦略を模索しましたが、最終的には信長の軍勢に敗れ、浅井氏は滅亡しました。

また、長政の死後、彼の娘たちはそれぞれの夫を通じて日本の歴史に影響を与え続けました。

特に、長政の娘であるお市の方は、豊臣秀吉の妻となり、彼女の子孫は後の日本の権力構造に大きな影響を与えました。

長政の家族は、戦国時代の武将たちの中でも特に重要な位置を占めており、彼の生涯は多くの文学作品や歴史的な研究の題材となっています。

浅井長政

浅井長政

浅井長政(あざい ながまさ)は、1545年に生まれ、1573年に自害するまでの間、戦国時代の武将として北近江(現在の滋賀県)を治めた重要な大名です。彼は浅井氏の最後の当主であり、織田信長の妹であるお市の方を妻に迎え、織田家との同盟を結びましたが、その後この同盟は破綻しました。

## 生涯と業績

- **出自と若年期**: 浅井長政は、北近江の戦国大名である浅井久政の嫡男として生まれました。幼名は猿夜叉であり、15歳で元服し、六角義賢から偏諱を受けて賢政と名乗りました。

- **当主としての活動**: 1560年に家督を継いだ後、賢政の名を捨てて長政と改名し、南近江への侵攻を開始しました。彼は六角氏との対立を深め、最終的にはその版図を拡大しました。

- **織田信長との関係**: 浅井長政は織田信長との同盟関係を築きましたが、後に朝倉義景と同盟し信長と敵対します。1570年には姉川の戦いで信長軍と戦い敗北し、その後小谷城が攻められることになります。

- **最期**: 1573年8月28日、小谷城が織田軍に攻められた際、捕虜になることを拒み、自害しました。彼の死によって浅井氏は滅亡し、近江地方の権力構造が大きく変わることとなりました。

## 家族

- **妻**: 正室はお市の方であり、彼女との結婚によって織田家との結びつきを強化しました。また、彼には他にも側室がいました。

- **子供**: 長政には数人の子供がおり、その中には茶々(後の淀殿)や初などが含まれます。

浅井長政はその短い生涯の中で、日本の戦国時代における重要な武将として知られています。彼の政治的な動きや戦闘は、日本史において特筆すべき出来事となっています。

小谷城の歴史とその重要性について教えて

小谷城は滋賀県長浜市に位置する歴史的な山城で、戦国時代における重要な拠点でした。以下にその歴史と重要性を詳述します。

## 小谷城の歴史

**築城と初期の役割**

小谷城は1525年頃に浅井氏によって築かれました。初代城主の浅井亮政は、この城を拠点として戦国時代における勢力を拡大しました。小谷城は、山の尾根を利用して築かれた中世の山城であり、居住区や家臣の屋敷も含まれていました。

**戦国時代の重要性**

小谷城は、特に織田信長との関係において重要な役割を果たしました。信長の妹であるお市の方が浅井長政と結婚したことで、両家の結びつきが強まりました。しかし、1575年には信長による攻撃を受けて落城し、浅井氏は滅亡しました。この出来事は、信長の勢力拡大に大きく寄与しました。

**廃城とその後**

小谷城はその後、羽柴秀吉に与えられましたが、秀吉が長浜城を新たに築いたため、次第に廃城となりました。現在では、その遺構が国の史跡に指定されており、保存活動が行われています。

## 小谷城の重要性

**文化財としての価値**

小谷城跡は、日本五大山城の一つとして知られ、土塁や曲輪、石垣など多くの遺構が残っています。これらは当時の軍事施設や居住空間を理解する上で貴重な資料です。

**観光資源として**

現在、小谷城は観光地としても人気があり、多くの訪問者が歴史的背景を学びながら美しい自然を楽しんでいます。また、小谷城戦国歴史資料館では、浅井氏や小谷城に関する展示が行われており、地域文化への理解を深める場となっています。

**地域文化への影響**

小谷城は地域住民による保存活動や祭りなどを通じて、地域文化や歴史教育にも寄与しています。地元住民が中心となって行う保存活動は、未来への継承を目的としています。

小谷城はその歴史的背景と文化的価値から、日本の中世史を理解する上で欠かせない重要な遺産です。

小谷城の現在の状態はどうなっている

小谷城の現在の状態は、歴史的な遺構が残る国の史跡として整備されています。以下にその詳細をまとめます。

## 現在の遺構と状態

- **遺構の残存**: 小谷城跡には、本丸跡や土塁、曲輪、石塁などが残っていますが、石垣の大部分は失われています。特に、本丸の斜面には野面積みの石垣が一部確認でき、自然に溶け込んでいます。

- **整備状況**: 城跡は整備されており、多数の曲輪が明瞭な状態で残っています。訪問者は当時の城郭の姿を想像しながら散策できるようになっています。

- **観光情報**: 小谷城跡は自由に見学可能で、周囲には観光案内板も設置されています。春には桜、初夏には新緑、秋には紅葉が楽しめるハイキングスポットとしても知られています。

- **歴史的背景**: 小谷城は1525年頃に浅井氏によって築かれ、1573年に織田信長に攻められて落城しました。その後、羽柴秀吉に与えられるも長浜城が新たに築かれたため廃城となりました。

このように、小谷城は歴史的な価値を持ちながらも自然と共存している状態であり、訪れる人々にその魅力を伝えています。

小谷城の周辺にはどんな観光名所がある

小谷城の周辺には、歴史的な名所や文化的な施設が多く存在します。以下は主な観光名所です。

## 小谷城跡

- **概要**: 日本五大山城の一つで、浅井家が居城として使用していました。城跡からは琵琶湖や湖北の美しい景色を楽しむことができます。

## 小谷城戦国歴史資料館

- **概要**: 浅井氏と小谷城に関連する資料を展示している博物館で、戦国時代の歴史を学ぶことができます。

## 姉川古戦場

- **概要**: 浅井・朝倉軍と織田・徳川軍との激しい戦闘が行われた場所で、歴史的な背景を感じることができます。

## 実宰院

- **概要**: 小谷城落城時に浅井三姉妹とその母を匿ったとされる寺院で、歴史的な伝説があります。

## 近江孤蓬庵

- **概要**: 日本三大茶人の一人、小堀遠州に関連する寺院で、美しい庭園が特徴です。

## 浅井歴史民俗資料館

- **概要**: 浅井三代の歴史や文化に関する資料を展示しており、地域の伝統を学ぶことができます。

## 五先賢の館

- **概要**: 長浜市にゆかりのある五人の先賢を紹介する施設で、彼らの業績を知ることができます。

これらのスポットは、小谷城の歴史や文化に触れるための貴重な場所となっています。

小谷城の歴史についてもっと詳しく知りたい

小谷城(おだにじょう)は、滋賀県長浜市に位置する歴史的な山城で、戦国時代の重要な拠点として知られています。以下にその歴史と特徴について詳しく説明します。

## 小谷城の歴史

- **築城時期**: 小谷城は1523年から1524年にかけて、浅井亮政によって築かれたとされています。亮政は北近江の当主であり、彼の孫である浅井長政が三代目城主となりました。

- **浅井長政の時代**: 浅井長政は織田信長の妹、お市の方を妻に迎え、この結婚は信長との同盟を強化するものでした。しかし、長政は信長と敵対し、1573年には小谷城が包囲され、落城しました。この際、長政は自刃し、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が城を引き継ぎましたが、新たに長浜城を築いたため、小谷城は1585年に廃城となりました。

- **文化的影響**: 小谷城は「浅井三姉妹」として知られる茶々、初、江の物語でも有名であり、これらはNHKの大河ドラマでも取り上げられました。

## 小谷城の特徴

- **地理的特性**: 小谷城は標高495メートルの小谷山に築かれ、梯郭式山城として設計されています。山の地形を利用して防御力を高めており、本丸や周囲には多くの曲輪(くるわ)が配置されています。

- **建築遺構**: 現在残っている建物は少ないものの、石垣や堀切などが見られます。また、大嶽には本来の小谷城が存在した可能性があるとされており、歴史ファンにとって興味深いスポットとなっています。

- **観光活動**: 小谷城跡ではボランティアガイドによるハイキングツアーが行われており、訪問者は歴史的背景や建築様式について学ぶことができます。また、小谷山や虎御前山など周辺の自然も楽しめます。

小谷城はその独自の歴史と文化的背景から、日本五大山城にも数えられる名城として、多くの観光客や歴史愛好者に親しまれています。

小谷城が落城した理由は何か

小谷城が落城した理由は、主に以下の要因によります。

## 浅井長政の裏切り

1. **信長との同盟破棄**: 浅井長政は、織田信長との同盟を破棄し、朝倉氏と結びつくことを選びました。この決断は、信長が朝倉氏を攻撃した際に、長政が信長に対する不信感を抱いたことから生じました。

2. **姉川の戦いでの敗北**: 1573年の姉川の戦いで、浅井軍は信長軍に敗北し、その後小谷城に籠城しました。この敗北により、浅井軍は孤立し、援軍を期待することができなくなりました。

## 包囲と攻撃

3. **小谷城への包囲**: 信長は小谷城を包囲し、周辺の支城を次々と攻略しました。特に、内部からの裏切りがあったため、長政の防衛は困難になりました。

4. **内部の裏切り**: 小谷城内では、長政の家臣による裏切りが発生し、これが城の防衛力を大きく低下させました。

## 最終的な落城

5. **降伏と自害**: 信長は小谷城への総攻撃を行い、最終的には1573年9月29日から10月1日にかけて落城しました。浅井長政はこの際、自害して浅井氏は滅亡しました。

これらの要因が重なり合い、小谷城は落城し、浅井氏の歴史に終止符が打たれました。

小谷城の保存管理はどのように進められている

小谷城の保存管理は、長浜市によって計画的に進められています。以下にその具体的な取り組みを示します。

## 保存管理計画の策定

- **史跡指定とエリア分け**: 小谷城跡は昭和12年に史跡に指定され、平成7年には清水谷地区が追加指定されました。保存管理計画では、遺構の内容や現状に基づき、エリアを三つの地区に分けて管理しています。これには、史跡指定内の城郭地区、清水谷地区、そして指定外の大獄城跡周辺が含まれます.

## 基本方針

- **修復と保存の重点**: 尾根上の城郭遺構は修復と景観保全が主な目的であり、清水谷地区では遺構の保存を重視しています。発掘調査で確認された遺構については復元や表示設置が行われ、史跡公園として整備される予定です.

## 地域住民との協働

- **小谷城址保勝会との連携**: 地元住民や関係者と協力し、小谷城址保勝会が中心となって地域イベントや歴史学習の場として活用しています。特に「小谷城ふるさと祭り」などのイベントが行われています.

## 環境保全と観光振興

- **自然環境の維持**: 小谷城跡は保安林として機能しつつ、歴史的景観を維持するための取り組みも行われています。また、観光客誘致のために、小谷城を核とした見学コースが設定され、地域特産物や戦国グッズの販売も促進されています.

これらの取り組みを通じて、小谷城はその歴史的価値を保ちながら地域文化の振興にも寄与しています。

浅井長政と織田信長の関係について詳しく知りたい

浅井長政と織田信長の関係について詳しく知りたい

浅井長政と織田信長の関係は、戦国時代における重要な同盟とその崩壊を象徴しています。以下にその経緯を詳しく説明します。

## 同盟の成立

浅井長政は、1560年代に織田信長と同盟を結びました。この同盟は、信長の妹であるお市を妻として迎えることで強化されました。信長はこの婚姻の費用を全額負担し、当時のしきたりに反して自ら結婚資金を出したことから、長政との関係を非常に重視していたことが伺えます。この同盟により、信長は美濃国攻略の足掛かりを得るとともに、上洛への経路を確保しました。

## 同盟の破綻

しかし、1570年に信長が朝倉義景に対して攻撃を開始した際、浅井長政は困難な立場に置かれました。信長との同盟の際に約束した「朝倉への不戦」を破ったことにより、長政は朝倉家との古い関係を重視せざるを得なくなりました。これが原因で、長政は信長と敵対することとなり、姉川の戦いで織田軍と衝突します。この戦いでは浅井軍が一時的に優勢でしたが、最終的には織田・徳川連合軍が勝利しました。

## 最期とその影響

1572年には、織田信長が北近江に進軍し、浅井家は窮地に立たされました。援軍として朝倉義景が派遣されましたが、状況は厳しく、最終的には小谷城が包囲されてしまいます。長政は父・久政と共に自害し、浅井家は滅亡しました。

このように、浅井長政と織田信長の関係は、一時的な同盟から裏切りと滅亡へと至る複雑なものであり、日本の歴史における重要な転換点となりました。

浅井長政と織田信長の同盟が決裂したきっかけは何だったのか

浅井長政と織田信長の同盟が決裂した主なきっかけは、信長が越前の朝倉義景を攻撃したことにあります。この行動により、長政は信長との同盟を裏切り、朝倉家に味方する道を選びました。

具体的には、信長が朝倉家に対して軍事行動を起こした際、長政は朝倉との長年の関係や、彼の嫡男である万福丸が朝倉家に人質として出されていたことから、信長に背く決断を下しました。信長との同盟時には「朝倉家への不戦の誓い」が交わされていたため、この誓いを破る形となった信長の行動に対して長政は怒りを覚えたとも言われています。

この決裂は、浅井氏が後に滅亡する原因ともなり、信長に対抗するために石山本願寺や武田信玄と連携し、包囲網を形成しましたが、最終的には信長によって敗北し、小谷城が陥落する結果となりました.

浅井長政が信長を裏切った理由は何か

浅井長政が織田信長を裏切った理由は、主に以下の要因に起因しています。

## 1. 信長の約束違反

浅井長政は、信長との間で「朝倉氏とは戦わない」という約束を結んでいました。しかし、信長が朝倉義景に攻撃を仕掛けたことで、この約束が破られました。この信長の行動が、長政の不信感を募らせ、裏切りの決断を促す要因となりました。

## 2. 朝倉家との深い関係

長政は朝倉家との古い関係を重視しており、信長との同盟よりも朝倉家への忠誠を選びました。彼にとって、朝倉義景は恩義のある存在であり、そのため信長を裏切る決断を下したとされています。

## 3. 軍事的状況

信長が朝倉軍に攻撃を仕掛けた際、浅井軍が背後から信長軍を襲う形になりました。これにより、信長は挟み撃ちにされる危険な状況に追い込まれたため、長政の裏切りは戦略的にも重要な意味を持ちました。

## 4. 内部の葛藤

浅井家内でも同盟を維持するか朝倉家に付くかという議論がありました。最終的には、信長との同盟を破棄し、朝倉家と手を組むことが選ばれました。

これらの要因が複合的に作用し、浅井長政は織田信長を裏切る決断に至ったと考えられています。

浅井長政と朝倉義景の関係について詳しく知りたい

浅井長政と朝倉義景の関係は、戦国時代における複雑な同盟と裏切りを象徴しています。以下にその詳細を説明します。

## 浅井長政の背景

浅井長政は1545年に北近江の領主・浅井久政の嫡男として生まれました。彼は若い頃から武勇に優れ、家臣たちの期待を集めて独立を目指しました。長政は1560年代に織田信長と同盟を結び、信長の妹・お市と結婚しました。この婚姻によって、浅井家は信長の後ろ盾を得て近江での勢力を拡大しました。

## 朝倉義景との関係

浅井家はもともと南近江の六角氏に従属していましたが、長政は独立後、越前の朝倉義景との関係を築きました。浅井家と朝倉家は対等な同盟関係であるとされていましたが、最近の研究では浅井家が朝倉家に従属していたことが明らかになっています。長政は義景を「親方様」と呼ぶなど、その従属関係を示す証拠も存在します。

## 信長との決裂

1570年、信長が越前の朝倉義景を攻撃した際、長政は信長に反旗を翻しました。この裏切りの背景には、信長が同盟締結時の約束を破り、朝倉への攻撃を一方的に決定したことがあります。長政は信長との関係よりも朝倉との旧交を重んじた結果、信長に刃を向けることになりました。

## 姉川の戦いとその後

姉川の戦い(1570年)では、浅井・朝倉連合軍が織田・徳川連合軍に対抗しましたが、最終的には敗北しました。この敗北は浅井氏と朝倉氏の滅亡への道を開くこととなります。戦後、浅井長政は小谷城で自害し、その運命は悲劇的な結末を迎えました。

## 結論

浅井長政と朝倉義景の関係は、戦国時代における忠誠心と戦略的選択の難しさを象徴しています。信長との同盟から裏切りへ至る過程は、当時の武将たちが直面していた複雑な状況を反映しています。この選択が両者に悲劇的な運命をもたらすこととなりました。

浅井長政が自害した際の状況はどうだったのか

浅井長政が自害した際の状況は、彼の軍事的敗北と家族の運命が交錯した悲劇的なものでした。

## 背景

浅井長政は、織田信長との同盟が崩れた後、1573年に小谷城で織田軍に包囲されました。彼は父・浅井久政が自害した8月28日、妻のお市の方と3人の娘を信長のもとへ送り届け、自身は小谷城に残りました。この時点で、信長は約30,000の兵を率いて攻撃を開始し、長政の軍は約5,000人であり、圧倒的な劣勢に立たされていました。

## 自害の経緯

9月1日、長政は小谷城内の赤尾屋敷で自害しました。彼は最後の抵抗として200人の兵を率いて突撃しましたが、失敗に終わり、自らの命運を悟りました。自害前には重臣たちと共に決断し、この行為によって浅井氏は滅亡しました。長政は享年29でした。

## 自害後の影響

長政の死後、彼と父・久政の頭蓋骨は薄濃にされ、信長の酒宴で余興として扱われるという苛烈な扱いを受けました。この出来事は、信長の冷酷さを象徴するものとして後世に伝えられています。

このように、浅井長政の自害は彼自身だけでなく、その家族や家臣たちにも大きな影響を与えた歴史的な事件でした。

浅井長政と信長の妹お市の方の関係についてもっと知りたい

浅井長政と織田信長の妹お市の方の関係は、戦国時代における重要な政略結婚とその後の悲劇的な展開を含んでいます。

## 浅井長政とお市の方の結婚

お市は1547年に生まれ、1567年に浅井長政と結婚しました。この結婚は、信長が長政との同盟を強化するために行ったもので、彼女は「小谷の方」とも呼ばれました。お市との結婚によって、浅井家と織田家は連携を深め、信長は上洛のための重要な拠点を確保しました。

## 夫婦生活と子供

お市と長政の間には、三人の娘(茶々、初、江)と二人の息子が生まれました。特に茶々は後に豊臣秀吉の側室となり、初は京極高次に嫁ぎ、江は徳川秀忠に嫁ぐなど、彼女たちが歴史的な人物となりました。お市と長政は互いに愛し合っていたとされ、戦争状態に陥った際には、お市が帰ることを拒否する場面も伝えられています。

## 戦争と悲劇的な結末

しかし、1570年に信長が越前侵攻を開始すると、長政は朝倉義景との関係を重視し、信長との同盟を破棄しました。この結果、姉川の戦いで大敗し、小谷城が落城します。最終的に1573年、長政は自害し、浅井家は滅亡しました。

## お市のその後

長政が亡くなった後、お市は娘たちと共に織田家へ戻り、その後柴田勝家と再婚します。しかし、この再婚もまた悲劇的であり、最終的には勝家と共に自害することになります。お市の生涯は、多くの波乱に満ちたものであり、その運命は戦国時代を象徴するものとなっています。

浅井長政の三姉妹についてもっと知りたい

浅井長政の三姉妹についてもっと知りたい

浅井長政の三姉妹について、以下に詳しく説明します。

## 浅井三姉妹の概要

浅井三姉妹は、戦国武将・浅井長政とその正室であるお市の方の間に生まれた三人の娘です。彼女たちの名前は以下の通りです:

- **茶々(ちゃちゃ)**: 長女で、後に豊臣秀吉の側室となり、「淀殿」として知られます。

- **お初(おはつ)**: 次女で、京極高次に嫁ぎます。

- **江(ごう)**: 三女で、徳川家康の子・秀忠の正室となります。

## 各姉妹の生涯

### 茶々

茶々は1569年に生まれ、1583年に母が亡くなると豊臣秀吉に保護されました。1588年には秀吉の側室となり、秀頼を出産します。彼女は大坂の陣では重要な役割を果たし、その後も歴史に名を刻みました.

### お初

お初は茶々と江の間に生まれた次女で、彼女は京極高次と結婚します。戦国時代の激動の中で、彼女もまた多くの困難を経験しましたが、夫との関係を通じて政治的な影響力を持ちました.

### 江

江は1573年に生まれ、最終的には徳川秀忠と結婚し、多くの子供をもうけます。彼女は徳川家光の母となり、その血筋は現在の皇室にも繋がっています。江は波乱万丈な人生を送りながらも、徳川家において重要な役割を果たしました.

## 浅井三姉妹の影響

浅井三姉妹は、戦国時代における女性として特異な存在感を持ち、それぞれが異なる道を歩みながら日本史に大きな影響を与えました。特に茶々と江は、それぞれ豊臣家と徳川家という二大勢力との関わりが深く、その運命が歴史的な出来事に大きく影響しました.

このように、浅井三姉妹は戦国時代の女性として特異な存在感を持ち、多くの歴史的事件に関与した人物たちです。

浅井三姉妹の生い立ちについてもっと知りたい

浅井三姉妹は、戦国時代に生きた著名な女性たちであり、彼女たちの生い立ちは非常に波乱に満ちています。以下に、彼女たちの背景と人生を詳しく説明します。

## 浅井三姉妹の概要

浅井三姉妹は、浅井長政とその妻お市の方の間に生まれた三人の娘です。彼女たちの名前は、長女の茶々(後の淀殿)、次女のお初、三女のお江(ごう)です。彼女たちは、戦国時代の激動の中で運命を共にしながらも、それぞれ異なる道を歩みました。

## 生い立ち

### **家族背景**

- **父**: 浅井長政(近江国の戦国大名)

- **母**: お市の方(織田信長の妹)

お市は1567年に長政に嫁ぎ、三姉妹を出産しました。彼女たちは美貌と知性を兼ね備えた女性として知られていますが、1573年に父・長政が自害し、家族は悲劇的な運命を辿ります。

### **幼少期と家族の喪失**

1573年、浅井家が織田家との対立によって滅亡し、母・お市とともに逃げることになります。その後、お市は柴田勝家と再婚しますが、1583年には賤ヶ岳の戦いで自害しました。この時、姉妹はまだ幼く、茶々は約6歳、お初は3歳、お江は生まれていない状態でした。

## 各姉妹の人生

### **茶々(淀殿)**

- **生年**: 約1569年

- **経歴**: 豊臣秀吉の側室となり、彼との間に子供をもうけました。大坂夏の陣では敗北し、その後「日本三大悪女」の一人として名を残しました。

### **初**

- **生年**: 1570年

- **経歴**: 京極高次に嫁ぎましたが、その後出家し「常高院」と名乗ります。彼女もまた戦国時代の女性として重要な役割を果たしました。

### **江**

- **生年**: 1573年

- **経歴**: 最初は佐治一成に嫁ぎましたが離縁。その後豊臣秀勝と結婚し、最終的には徳川秀忠に嫁ぎました。江は徳川家光を含む多くの子供を持ち、その子孫は現代の皇室にも繋がっています。

## 結論

浅井三姉妹は、日本史において重要な位置を占める人物たちであり、それぞれが異なる人生を歩みながらも強い絆で結ばれていました。彼女たちの物語は、日本史における女性の役割や影響力を考える上で非常に興味深いものです。

お市の方の生涯について詳しく知りたい

お市の方(おいちのかた)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて生きた女性で、織田信長の妹として知られています。彼女の生涯は波乱に満ち、政治的な結婚や家族の悲劇が織り交ぜられています。

## 生い立ち

お市は1547年に尾張国で生まれ、父は織田信秀、母は土田御前です。兄の信長とは13歳差であり、彼女は「天下一の美人」と称されるほどの美貌を持っていました。

## 浅井長政との結婚

お市は1568年頃、近江の戦国大名・浅井長政に嫁ぎます。この結婚は信長による政略結婚であり、織田家と浅井家の同盟を強化する目的がありました。お市と長政の間には、茶々(後の淀殿)、初、江という三人の娘が生まれました。

### 浅井家の滅亡

しかし、1570年に信長が朝倉義景を攻撃したことから、浅井家との関係は悪化し、長政は信長に反旗を翻します。1573年、小谷城が落城し、長政は自害しました。この際、お市は娘たちと共に織田家に戻ります。

## 再婚と柴田勝家

1582年、お市は柴田勝家と再婚します。この結婚もまた政略的なものであり、清洲会議で決定されました。勝家との結婚は信長の死後わずか4ヶ月後に行われました。お市と勝家も良好な関係を築いていましたが、1583年に賤ヶ岳の戦いで敗北し、勝家は北ノ庄城で自害しました。お市も彼と共に自害する道を選びましたが、その際には娘だけを逃がす決断をしました。

## 最期

お市の辞世の句には「さらぬだに 打ちぬる程も 夏の夜の 別れを誘ふ ほととぎすかな」があり、この句は彼女の悲しみを象徴しています。彼女は1583年に36歳で亡くなりました。

お市の方は、その美貌と悲劇的な運命から「戦国一の美女」として語り継がれ、多くの物語やドラマで描かれる存在となっています。

浅井長政と織田信長の関係についてもっと知りたい

浅井長政と織田信長の関係は、戦国時代の重要な同盟と裏切りを象徴しています。以下にその詳細をまとめます。

## 浅井長政の背景

浅井長政は1545年に生まれ、1560年に浅井家の当主となりました。彼は織田信長の妹であるお市と結婚し、これにより両者は同盟関係を築きました。この結婚は、信長が美濃国を攻略するための戦略的なものであり、浅井家にとっても有利なものでした。

## 同盟から裏切りへ

しかし、1568年に信長が朝倉氏に対して攻撃を開始すると、長政は信長との約束が破られたと感じ、朝倉氏側につくことを決意します。この決断は、信長との関係を悪化させる要因となりました。特に、朝倉家との古い関係や、嫡男が人質として出されていたことが影響したと考えられています。

## 金ヶ崎の戦い

1570年、金ヶ崎の戦いで浅井軍は信長軍を背後から攻撃し、信長を窮地に追い込みました。この戦いでは、信長が撤退する際に浅井軍の裏切りによって挟み撃ちにされるという事態が発生しました。結果的に、この戦いは信長の軍勢に大きな打撃を与えました。

## 最期

最終的に、1573年には小谷城が織田軍によって包囲され、浅井家は滅亡しました。長政は父・久政と共に自害し、その短い生涯を閉じました。彼の裏切りは信長との関係を決定的に終わらせることとなり、この出来事は戦国時代の複雑な権力闘争を象徴しています。

このように、浅井長政と織田信長の関係は、一時的な同盟から裏切りへと変わり、その結果として両者ともに歴史的な影響を与えることとなりました。

豊臣秀吉と浅井三姉妹の関係について知りたい

豊臣秀吉と浅井三姉妹の関係は、戦国時代の権力闘争と個人の運命が交錯する重要な側面を持っています。浅井三姉妹は、浅井長政とその妻である織田信長の妹・お市の間に生まれた三人の娘、すなわち茶々(後の淀殿)、初、江から成ります。

## 浅井三姉妹の背景

浅井三姉妹は、1567年頃に生まれました。彼女たちの父である浅井長政は、信長との同盟を結ぶためにお市を妻として迎えましたが、1573年に信長との対立から自害し、浅井家は滅亡しました。この際、茶々は幼く、母とともに逃げ延び、その後織田家に保護されます。

## 豊臣秀吉との関係

豊臣秀吉(当時は木下藤吉郎)は、浅井家を攻めた張本人であり、茶々たちが逃げ込んだ先で彼女たちを引き取ります。1583年には母・お市が北ノ庄城で自害し、その後茶々は秀吉の側室となります。1588年には彼女との間に子供をもうけ、秀吉は茶々に淀城を与えました。これが彼女の別名「淀殿」の由来となります。

## 浅井三姉妹のその後

- **茶々(淀殿)**: 秀吉の側室となり、豊臣秀頼を出産します。彼女は戦国時代の終焉と共に大坂夏の陣で敗れ、豊臣家の滅亡に関与しました。

- **初**: 京極高次に嫁ぎ、その後も豊臣家との関係を持ち続けました。

- **江**: 徳川秀忠と結婚し、江戸幕府における重要な役割を果たしました。彼女は後に徳川家光をもうけます。

## 結論

豊臣秀吉と浅井三姉妹の関係は、戦国時代の激動の中で形成されたものであり、それぞれが異なる運命を歩むことになりました。茶々が秀吉の側室となったことで彼女自身とその家族は新たな運命を歩むことになりましたが、その背後には多くの矛盾や葛藤が存在しました。

浅井三姉妹の三女・江の生涯についてもっと知りたい

江(ごう)は、戦国時代の日本における重要な女性であり、浅井三姉妹の末っ子として知られています。彼女の生涯は、数多くの歴史的な出来事と人物に深く関わっており、その影響は後世にまで及んでいます。

## 生い立ちと家族背景

江は1573年に近江の小谷城で、父・浅井長政と母・お市(織田信長の妹)の間に生まれました。彼女には姉として茶々(後の淀殿)と初がいます。父・長政は信長と対立し、1582年に自害、家族は信長に保護されることになります。

## 結婚と家庭

江は生涯で3度結婚しました。

1. **佐治一成**(1584年): 11歳で嫁ぎましたが、夫が秀吉の怒りを買い離縁されます。

2. **豊臣秀勝**(1592年): 秀吉の甥であり、文禄の役で戦死。その後、江は娘を伯母の茶々に引き取らせます。

3. **徳川秀忠**(1595年): 23歳で結婚し、正室となります。二男五女をもうけ、その中の一人が第3代将軍・徳川家光となります。

## 歴史的意義

江は徳川家と豊臣家との接点となり、その結婚を通じて両家の関係を深めました。彼女自身も豊臣政権から徳川政権への移行期において重要な役割を果たしました。江が亡くなった1626年には、すでに徳川幕府が確立されており、彼女の子孫は将軍職を継承していきます。

## 晩年と死

江は1626年に江戸城で亡くなり、享年54歳でした。彼女の戒名は崇源院(すうげんいん)です。彼女の死後も、その影響力は続き、子孫は現在の皇室にもつながっています。

江の生涯は、日本史における女性の役割や戦国時代の動乱を象徴するものとして、多くの人々に語り継がれています。

浅井長政が戦国時代で活躍した理由は何だったのか

浅井長政が戦国時代で活躍した理由は何だったのか

浅井長政が戦国時代で活躍した主な理由は以下の通りです:

## 卓越した軍事的才能

長政は若くして優れた軍事的才能を発揮しました。1560年の野良田の戦いでは、1万1千の兵を率いて2万5千の六角軍に勝利しました。この勝利により、長政は独立した戦国大名としての地位を確立しました。さらに、1564年には美濃から帰還した際に六角軍の攻撃を撃退するなど、度重なる軍事的成功を収めています。

## 政治的手腕

長政は政治的にも優れた手腕を発揮しました:

1. クーデターの成功:1559年、わずか16歳で家臣たちの支持を得て父・久政から家督を継承し、六角氏からの独立を果たしました。

2. 同盟関係の構築:織田信長との同盟を結び、上洛の機会を得た信長の先兵として六角領に攻め入るなど、巧みな外交戦略を展開しました。

## 時代を読む洞察力

長政は時代の流れを読む洞察力も持ち合わせていました。六角氏の衰退を見極め、適切なタイミングで独立を果たしたことがその例です。また、織田信長との同盟関係を築き、その後の勢力拡大につなげました。

## 領地拡大と勢力の確立

長政は、六角氏との戦いに勝利し、南進を重ねて領地を拡大しました。1568年には観音寺城を陥落させ、高島郡の朽木氏を服属させるなど、江北の領有を確立しました。これにより、浅井氏は最盛期を迎えることとなりました。

これらの要因により、浅井長政は戦国時代において短期間ながら大きな活躍を見せ、その名を歴史に刻むことになりました。

浅井長政が織田信長と同盟を結んだ理由は

浅井長政が織田信長と同盟を結んだ理由は、以下の要因が複合的に作用した結果です:

1. 戦略的な地理的位置:長政の支配する北近江は、信長が上洛を目指す上で美濃と京の中間に位置し、重要な地域でした。信長にとって、長政の協力は上洛のために不可欠だったのです。

2. 信長の積極的なアプローチ:信長は長政の力量を認識し、同盟関係を築くために積極的に働きかけました。

3. 政略結婚:同盟強化のため、信長は妹のお市を長政に嫁がせました。これにより、両者は義理の兄弟となり、関係を深めました。

4. 六角氏からの独立:長政は以前、南近江の六角氏に従属していましたが、野良田の戦いで勝利し、独立を果たしていました。信長との同盟は、六角氏に対抗する手段としても有効でした。

5. 互いの利益:信長にとっては上洛経路の確保となり、長政にとっては自身の勢力拡大の機会となりました。

この同盟により、両者は一時的に利害が一致し、互いの目的達成に向けて協力関係を築いたのです。しかし、後に信長が朝倉義景を攻めたことをきっかけに、この同盟関係は崩壊することになります。

朝倉義景と浅井長政の関係はどのようなものだったのか

朝倉義景と浅井長政の関係は、主従関係に近い同盟関係でした。

## 浅井氏と朝倉氏の関係

浅井氏は朝倉氏に従属する立場にありました。最近の研究によると、両家の関係は対等な同盟関係ではなく、浅井家が朝倉家の下に完全に従属していたことが明らかになっています。

## 同盟関係の背景

1. **既存の同盟**: 浅井氏と朝倉氏の間には長年の同盟関係が存在していました。

2. **地理的要因**: 両家は近接した地域(北近江と越前)を支配しており、互いに協力関係を維持する必要がありました。

## 織田信長との関係変化

浅井長政は当初、織田信長と同盟を結び、信長の妹お市と結婚していました。しかし、以下の理由から信長との同盟を破棄し、朝倉側に付きました:

1. **信長の裏切り**: 信長が同盟締結時の約束を破り、浅井に相談なく朝倉義景を攻めたこと。

2. **朝倉との絆**: 長政は朝倉との既存の同盟関係を重視し、信長を裏切る決断をしました。

## 同盟関係の結末

元亀4年(1573年)、信長の攻撃に対し、浅井長政は小谷城に籠城し、朝倉義景は2万の軍を率いて長政救援のため出陣しました。しかし、この同盟関係は最終的に両家の滅亡につながりました。

朝倉義景と浅井長政の関係は、織田信長という共通の敵に対抗するための戦略的なものでしたが、結果として両家の衰退を招く選択となりました。

浅井長政が信長を裏切ったきっかけは

浅井長政が織田信長を裏切ったきっかけについては、従来の説とは異なる見解が現在の研究で示されています。主な理由として以下が挙げられます:

1. 信長の一方的な朝倉攻めへの不信感:長政に相談なく朝倉攻めを開始したことで、浅井家中に信長への不信感が生まれた可能性があります。

2. 浅井家の独立性維持:信長との同盟を続ければ、浅井家が織田家の家臣団に組み込まれ、大名としての独立性を失う恐れがあったと判断した可能性があります。

3. 領国の平和維持:織田・朝倉両家との両属関係を持つ浅井氏が、両家の抗争に際して領国の平和を維持するために朝倉家への従属を選択した可能性があります。

4. 足利義昭の画策:将軍足利義昭が裏で信長討伐を画策していた可能性も指摘されています。

5. 信長の支配方針への不満:絶え間ない軍事動員による疲弊や、信長の「天下静謐」をめざす政権構想についていけなかった可能性があります。

従来説明されてきた「朝倉氏への旧恩を重視した」という理由や、父久政の意向に従ったという説は、現在の研究では支持を失っています。長政自身が浅井家の存続を考えた上での判断だったと考えられています。

浅井長政が信長と戦った理由は

浅井長政が織田信長と戦うに至った理由には、複数の要因が絡み合っています。

## 主な理由

**朝倉氏との関係**

長政は、信長が朝倉義景との「朝倉氏は攻めない」という約束を破り、越前の一乗谷へ侵攻したことで、古くから恩義のある朝倉氏を選ぶか、義兄の信長を選ぶかの難しい選択を迫られました。結果として、長政は朝倉氏を助けることを選択しました。

**信長の態度への不満**

信長が長政を家臣のように扱うようになり、浅井氏の重要性が低下したことで、長政の不満が高まっていたとされています。

**政治的要因**

足利義昭から信長討伐の命があったという説や、長政の父・久政の意向があったという説も存在します。

## 背景

浅井氏は以前、六角氏に従属していましたが、長政のクーデターによって独立を果たしました。その後、野良田の戦いで六角氏に勝利し、北近江に君臨する戦国大名となりました。

## 結果

長政の裏切りに激怒した信長は、織田・徳川連合軍で北近江に進軍し、姉川の戦いで浅井・朝倉連合軍と対峙しました。この戦いは織田・徳川軍の勝利に終わり、浅井氏にとっては大きな転機となりました。

長政が信長と戦うことを選択した背景には、複雑な政治的状況や個人的な感情が絡み合っていたと考えられます。長年の同盟関係や縁戚関係を覆すほどの重大な決断であったことは間違いありません。

浅井長政の戦略と戦術はどのようなものだったのか

浅井長政の戦略と戦術は、主に同盟関係の巧みな操作と、状況に応じた柔軟な対応に特徴がありました。

## 同盟戦略

浅井長政は、織田信長と朝倉義景という二大勢力の間で慎重な外交戦略を展開しました。

1. 織田信長との同盟:

- 信長の妹お市との婚姻関係を結び、同盟を強化

- 条件として、織田家が朝倉家と戦わないことを要求

2. 朝倉義景との関係維持:

- 長年の恩義を重視し、朝倉家との関係を維持

- 信長が朝倉を攻めた際、朝倉側につくことを選択

この戦略は、両勢力とのバランスを取ろうとする試みでしたが、結果的に信長を裏切ることになりました。

## 軍事戦術

浅井長政の軍事戦術は、状況に応じた柔軟な対応と、地の利を活かした戦いが特徴でした。

1. 機動力の活用:

- 金ヶ崎の戦いでは、信長軍の背後を突く奇襲攻撃を行い、信長を窮地に追い込んだ

2. 地の利の活用:

- 小谷城を拠点とし、地形を活かした防御戦術を展開

3. 同盟軍との連携:

- 朝倉義景と連携し、織田・徳川連合軍に対抗

浅井長政の戦略と戦術は、同盟関係の巧みな操作と状況に応じた柔軟な対応を基本としていましたが、最終的には織田信長の圧倒的な力の前に敗れることとなりました。しかし、その戦略的思考と戦術的柔軟性は、当時の戦国大名としては優れたものであったと言えるでしょう。

浅井長政の最期の詳細を知りたい

浅井長政の最期の詳細を知りたい

浅井長政の最期は、1573年(天正元年)の小谷城の戦いにおいて訪れました。

## 小谷城攻防戦の経緯

1573年8月8日、小谷城の支城である山本山城の阿閉氏が織田信長に降伏したことで、小谷城は四方から攻撃可能となりました。信長は再び出陣し、9日には小谷城の目前にある虎御前山城に入城しました。

8月12日、焼尾丸を守っていた浅見氏が信長に寝返り、城内に敵兵を引き入れました。信長自ら焼尾丸から大嶽に攻め上がり、朝倉軍が籠る大嶽が陥落し、山崎丸と福寿丸も信長方の手に落ちました。

## 長政の最後の抵抗

信長軍の攻撃を受けた長政は、最後まで本丸で全軍への指揮を執りました。しかし、城の陥落が避けられない状況となり、長政は本丸から赤尾屋敷へと急ぎました。

## 長政の自刃

ついに1573年9月1日(一説には8月28日)、長政は赤尾屋敷にて自刃しました。享年29歳でした。

## 最期の場所

長政が自刃した赤尾屋敷跡には、現在「浅井長政公自刃之地」の石柱が建っています。メインストリートから赤尾屋敷跡までの約100mの細い崖道を、長政は失意のうちに駆け上がったとされています。

## 最後の書状

長政は落城直前、家臣の片桐直貞に最後の書状を送りました。この短い書状には、本丸を残すのみとなった状況で、忠義を尽くす家臣への感謝の言葉が記されています。この書状からは、死を目前にしても冷静沈着な長政の人柄が伺えます。

長政の死後、浅井氏は滅亡し、北近江の戦国大名としての歴史に幕を下ろしました。

浅井長政と織田信長の関係はどのように変わったの

浅井長政と織田信長の関係は、同盟から敵対へと劇的に変化しました。

## 同盟関係の始まり

織田信長は浅井長政との同盟を非常に重視し、妹のお市を長政に嫁がせました。信長は通常の慣習を破り、婚姻の費用を全額負担するほど、この同盟に意欲的でした。

## 関係の転換点

しかし、この同盟関係は長くは続きませんでした。信長が朝倉義景を攻めた際、長政は朝倉氏との古くからの恩義を重んじて信長を裏切ることを選びました。この裏切りは、信長にとって予想外の出来事であり、両者の関係を決定的に悪化させました。

## 敵対関係への発展

裏切り後、長政は朝倉義景や武田信玄に援軍を要請し、織田軍と対立しました。1570年には近江の姉川で浅井・朝倉軍と織田・徳川軍が激突し、浅井・朝倉軍は大敗を喫しました。

## 悲劇的な結末

織田軍の勢いに押され、最終的に長政は小谷城に追い詰められました。信長は長政に降伏を勧めましたが、長政はこれを拒否し続けました。結果として、1573年、長政は自害し、浅井氏は滅亡しました。

この一連の出来事により、浅井長政と織田信長の関係は、同盟関係から敵対関係へと急激に変化し、最終的には一方の滅亡という悲劇的な結末を迎えたのです。

小谷城の陥落の経緯を詳しく知りたい

小谷城の陥落は1573年(天正元年)8月に織田信長軍によって行われました。その経緯は以下の通りです:

## 包囲と孤立

8月8日、小谷城の支城である山本山城の阿閉氏が信長に降伏し、小谷城は四方から攻撃可能となりました。

8月9日、信長は小谷城の目前にある虎御前山城に入城しました。

8月10日、朝倉義景が田上山に陣を置きましたが、信長が山田山に家臣を配置したことで、小谷城との連絡が断たれました。

## 攻撃の開始

8月12日、焼尾丸を守っていた浅見氏が信長に寝返り、城内に敵兵を引き入れました。信長は自ら焼尾丸から大嶽を攻め、朝倉軍が籠る大嶽を陥落させました。

8月13日、織田軍の攻撃により支城の丁野山城や中島城が落城し、朝倉義景も越前に退却したため、小谷城は孤立無援となりました。

## 最終攻撃

8月26日、信長は虎御前山城に戻り、小谷城への総攻撃を開始しました。

8月27日夜、信長の命を受けた羽柴秀吉が清水谷の急傾斜から小谷城京極丸を急襲し、陥落させました。秀吉軍は本丸と小丸の間に位置する京極丸を側面から攻撃し、長政と父・久政を分断することに成功しました。

## 城の陥落

8月28日、小丸が落城し、久政は自害しました。長政も本丸で自害し、浅井氏は滅亡しました。

この戦いにより、小谷城は落城し、浅井氏の居城としての役割を終えました。

## 戦後の処遇

長政は妻のお市の方と3人の娘(茶々、初、江)を信長のもとへ送り届けました。一方、嫡男の万福丸(10歳)は家臣とともにひそかに城を脱出しました。

長政と久政の頭蓋骨は、信長によって薄濃(はくだみ)にされ、酒の席の余興として用いられたといいます。

浅井長政が自害した理由は何か

浅井長政が自害した主な理由は、織田信長との戦いに敗れたためです。具体的には以下の要因が挙げられます:

1. 織田軍による包囲:

天正元年(1573年)、信長は約3万の軍勢で長政の本拠地である小谷城(現在の滋賀県長浜市)を包囲しました。

2. 援軍の撤退:

朝倉義景の約2万の援軍が到着しましたが、戦況不利と判断して撤退してしまいました。

3. 重臣の裏切り:

浅井氏の重臣である阿閉貞征が織田氏に寝返ったことで、長政の立場が一層苦しくなりました。

4. 戦力の圧倒的な差:

浅井軍はわずか5,000人ほどで、織田軍の30,000人に対して著しく劣勢でした。

5. 城の陥落:

織田軍は京極丸を占領し、本丸と小丸の連絡を遮断。その後の総攻撃で長政は2日間持ちこたえましたが、最後の突撃も失敗に終わりました。

6. 降伏の道が閉ざされた:

信長は不破光治や木下秀吉を使者として送り降伏を勧めましたが、長政はこれを断り続けました。

7. 父の自害:

長政の父である久政が先に自害したことも、長政の決断に影響を与えた可能性があります。

これらの要因により、長政は重臣らとともに自害を選択し、浅井氏は滅亡しました。

浅井長政の娘たちは後の歴史にどのような影響を与えたの

浅井長政の娘たち、通称「浅井三姉妹」は、戦国時代から安土桃山時代にかけて日本の歴史に大きな影響を与えました。

## 豊臣政権への影響

長女の茶々(後の淀殿)は、豊臣秀吉の側室となり、豊臣家の後継者である豊臣秀頼を産みました。淀殿は秀吉の死後、豊臣家の実質的な統治者となり、大坂の陣で重要な役割を果たしました。

## 徳川幕府への影響

次女の初(後の常高院)は京極高次に嫁ぎ、豊臣家と徳川家の和睦成立に貢献しました。三女の江(後の崇源院)は、徳川秀忠に嫁ぎ、三代将軍・家光を産みました。これにより、徳川幕府の基盤強化に大きく寄与しました。

## 政治的影響

三姉妹は、豊臣家と徳川家という当時の二大勢力に嫁ぐことで、両家の関係に大きな影響を与えました。特に江の存在は、豊臣家と徳川家の関係を複雑にし、後の歴史の展開に影響を及ぼしました。

## 文化的影響

浅井三姉妹の波乱に満ちた人生は、後世の文学や芸術作品の題材となり、日本の文化に大きな影響を与えました。特に淀殿の生涯は、多くの物語や演劇の題材として取り上げられています。

## まとめ

浅井三姉妹は、戦国時代から江戸時代初期にかけての政治的・社会的変動の中心にいました。彼女たちの結婚や子孫は、豊臣家と徳川家の権力闘争に大きな影響を与え、日本の歴史の流れを変える一因となりました。また、彼女たちの劇的な人生は、日本の文化や芸術にも深い影響を与え続けています。

浅井長政とお市の方の関係はどのようなものだったの

浅井長政とお市の方の関係は、政略結婚から始まりましたが、意外にも良好な夫婦関係を築いていたようです。

## 政略結婚の経緯

お市の方は織田信長の妹で、永禄10年(1567年)末か翌年初めごろ、北近江の戦国大名である浅井長政のもとに嫁ぎました。この結婚は、信長が上洛のための布石として、長政と同盟を結ぶための政略結婚でした。

## 夫婦関係

政略結婚であったにもかかわらず、長政とお市の夫婦仲は良好だったとされています。二人の間には3人の娘(茶々、初、江)が生まれ、家族関係も円満だったようです。

## 政治的な立場

元亀元年(1570年)に信長が朝倉義景を攻めたことで、浅井家と織田家の友好関係は断絶しました。しかし、この緊張関係の中でも、お市が娘を出産したことから、夫婦間は円満であったと考えられています。

## 悲劇的な結末

天正元年(1573年)、小谷城が信長の猛攻を受けて落城し、長政は父とともに自害しました。お市は娘たちと城を脱出し、織田家のもとへ帰ることになりました。

浅井長政とお市の方の関係は、政治的な駆け引きの中で始まりましたが、個人的には良好な夫婦関係を築いていたようです。しかし、戦国時代の激動の中で、二人の関係は悲劇的な結末を迎えることとなりました。