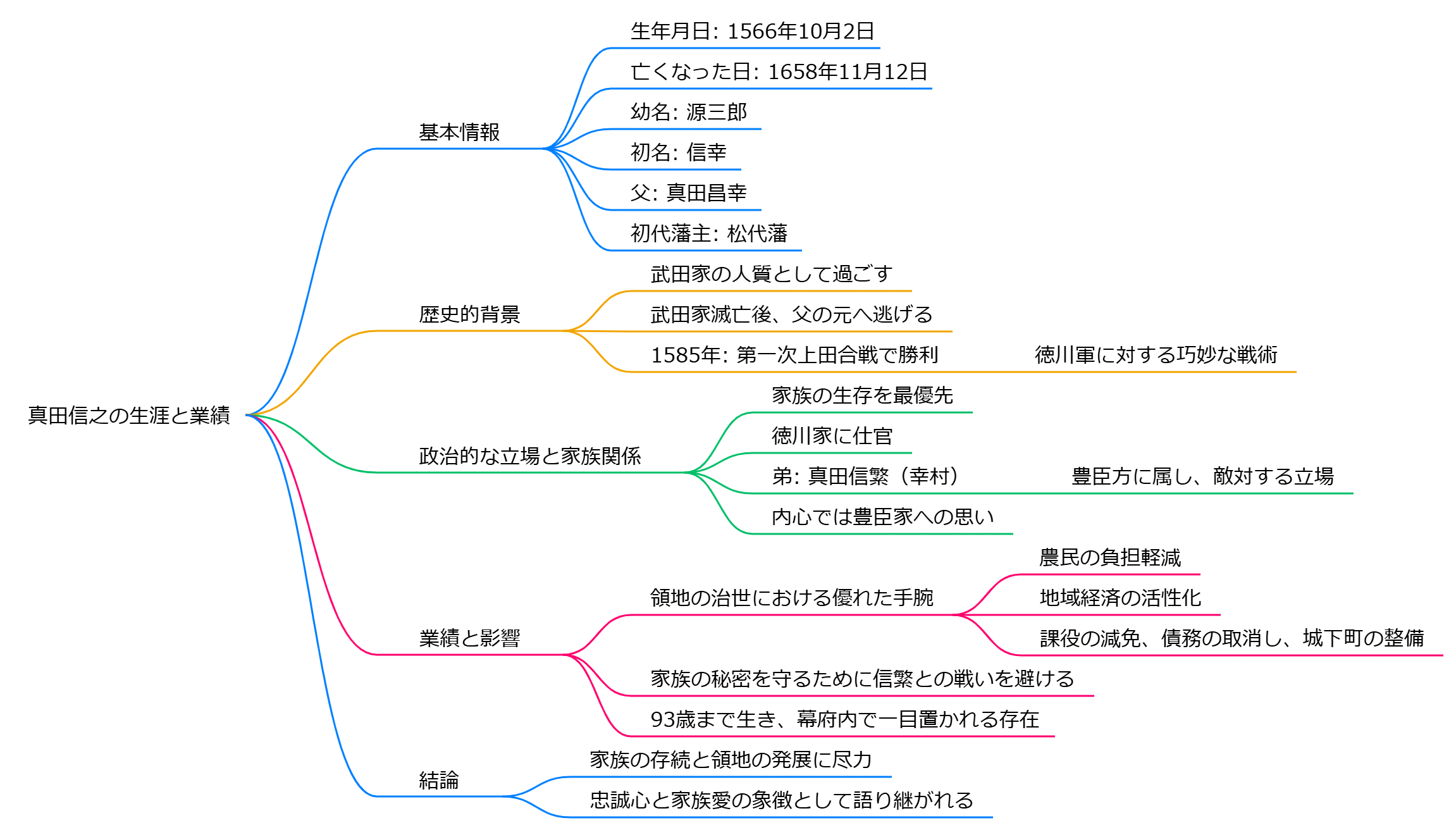

真田信之の生涯と業績

基本情報

真田信之(さなだ のぶゆき)は、1566年10月2日に生まれ、1658年11月12日に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、江戸時代初期の大名です。

彼は真田昌幸の長男であり、松代藩の初代藩主として知られています。

幼名は源三郎で、初名は信幸(のぶゆき)でした。

歴史的背景

信之は、父の昌幸と共に武田家の人質として過ごした後、武田家が滅亡した際に父の元へ逃げました。

1585年には、父と共に徳川家康に対抗し、第一次上田合戦で勝利を収めました。

この戦いは、信之が徳川軍に対して巧妙な戦術を用いたことで知られています。

政治的な立場と家族関係

信之は、家族の生存を最優先に考え、徳川家に仕官しました。

彼の弟である真田信繁(幸村)は、豊臣方に属し、兄弟は敵対する立場にありました。

信之は、家族の血脈を守るために、徳川家に忠誠を誓いながらも、内心では豊臣家への思いを抱いていたとされています。

業績と影響

信之は、領地の治世においても優れた手腕を発揮しました。

彼は、農民の負担を軽減し、地域の経済を活性化させるための政策を実施しました。

具体的には、課役の減免や債務の取消し、城下町の整備などを行い、領民からの支持を得ました。

また、信之は、家族の秘密を守るために、信繁との戦いを避けるなど、複雑な感情を抱えながらも、真田家の存続に尽力しました。

彼は93歳まで生き、戦国時代を生き抜いた数少ない人物の一人として、幕府内でも一目置かれる存在でした。

結論

真田信之は、戦国時代の激動の中で、家族の存続と領地の発展に尽力した武将であり、彼の政治的手腕や戦略は、後の時代にも影響を与えました。

彼の生涯は、忠誠心と家族愛の象徴として、多くの人々に語り継がれています。

真田信之

真田信之

真田信之(さなだ のぶゆき)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は1566年に生まれ、1658年に亡くなるまでの長い生涯を通じて、真田家の重要な役割を果たしました。

## **生涯と背景**

### **家族と初期の経歴**

真田信之は、上野国沼田城主である真田昌幸の長男であり、弟には有名な武将真田信繁(幸村)がいます。幼名は源三郎で、初めは「信幸」と名乗っていましたが、後に「信之」と改名しました。彼は父とともに、戦国時代の混乱の中で成長し、特に徳川家康との関係を深めました。

### **関ヶ原の戦い**

1600年の関ヶ原の戦いでは、父と弟が西軍に属したのに対し、信之は東軍を選びました。この選択は、真田家を存続させるための重要な決断でした。彼は徳川秀忠に従軍し、上田城を攻撃する役割を果たしましたが、城を落とすことはできませんでした。戦後、信之は父と弟の助命を嘆願し、その忠誠心が評価されました。

## **松代藩の創設**

信之はその後、松代藩の初代藩主となり、藩政の整備や新田開発に尽力しました。彼は10万石を領有し、松代藩の基礎を築きました。農民への年貢減免や用水路の整備なども行い、地域経済の発展に寄与しました。

## **晩年と死去**

信之は1656年に隠居し、その後も松代領を管理していました。92歳で亡くなるまで、多くの人々から尊敬を集める存在であり続けました。彼の墓所は松代長国寺にあります。

## **評価と影響**

真田信之は、その地味な印象とは裏腹に、多くの歴史的な選択を通じて真田家を守り抜いた名君として評価されています。特に彼が東軍についたことで真田家が存続できたことは、歴史的にも重要な出来事とされています。

真田信之と徳川家康の関係はどうだったの

真田信之と徳川家康の関係は、戦国時代の政治的背景と個人的な結びつきが交錯した複雑なものでした。

## 信之と家康の婚姻関係

- **小松姫との結婚**: 信之は、家康の養女である小松姫を妻として迎えました。この婚姻は、徳川家と真田家との間に強い結びつきを形成する重要な要素となりました。小松姫は本多忠勝の娘であり、信之との結婚により、両家の関係が緊密になりました。

## 政治的背景と信之の立場

- **関ヶ原の戦い**: 信之は関ヶ原の戦いにおいて東軍として参戦し、父・昌幸や弟・幸村(信繁)とは敵対する立場となりました。信之はこの戦いを通じて家康からの信頼を得ることができ、その後、松代藩に転封されるなど、地位を確立しました。

- **幕府への奉公**: 大坂の陣を経て、信之は幕府への奉公を続け、その結果として13万石への加増転封を受けました。彼は家康からの「信用」を維持するために努力し続け、その過程で多くの犠牲を払ったと言われています。

## 家族との葛藤

- **身内の行動による影響**: 信之は、父や弟が豊臣方として戦ったため、幕府から警戒される立場にありました。このため、彼は常に「信用」を積み上げる必要がありましたが、その過程で心労も多く抱えることとなりました。

## 結論

真田信之と徳川家康の関係は、婚姻を通じて強化されつつも、戦国時代特有の緊張感や家族間の対立によって複雑化しました。信之は家康からの期待に応えるために尽力し、その結果として真田家を安定させることに成功しましたが、その道程には多くの苦労が伴いました。

真田信之が家康の養女を妻に迎えた理由は

真田信之が家康の養女である小松姫を妻に迎えた理由は、主に**政略結婚**としての背景にあります。この婚姻は、徳川家と真田家の関係を強化するために行われました。

### 背景と理由

1. **豊臣秀吉の仲介**: 小松姫との結婚は、豊臣秀吉の仲介によるものであり、家康と真田昌幸との対立を解消する狙いがありました。天正15年(1587年)、昌幸が家康の与力大名となることが決まった際に、この婚姻が成立しました。

2. **真田家の実力と名声**: 真田信之は第一次上田合戦(1585年)で徳川軍に勝利し、その勇敢さが評価されていました。この戦いを通じて、真田家の名声が高まり、家康は信之と小松姫を結びつけることで自らの勢力を強化しようとしました。

3. **昌幸の承諾**: 当初、昌幸は家康との関係を好ましく思っていなかったため、婚姻には消極的でした。しかし、家康が本多忠勝の娘を養女として嫁がせる提案をしたことで、昌幸は最終的に承諾しました。

4. **両家の関係強化**: この婚姻は、両家の政治的な結びつきを強めるだけでなく、戦国時代における安定した支配体制を築くためにも重要でした。小松姫は信之と良好な夫婦関係を築き、真田家を支える存在となりました。

このように、真田信之と小松姫の結婚は、単なる個人的な選択ではなく、時代背景や政治的な意図が複雑に絡み合った結果として実現したものです。

大坂の陣で真田信之と徳川家康の関係はどう変わったの

大坂の陣における真田信之と徳川家康の関係は、戦国時代の複雑な背景と個々の忠誠心によって変化しました。

## **関ヶ原の戦い後の関係**

真田信之は関ヶ原の戦いで東軍に属し、父・真田昌幸と弟・真田幸村(信繁)が西軍に付いたことで、家族との間に分裂が生じました。信之は徳川家康の養女である小松姫を妻に迎え、家康との縁戚関係を築きました。この結婚により、信之は家康から高く評価され、忠誠を尽くすことを決意しました。

## **大坂の陣での対立**

大坂の陣では、信之は再び弟と敵対する立場となりました。幸村は豊臣方として戦い、特に大阪夏の陣では徳川軍に迫る活躍を見せましたが、最終的には戦死しました。信之は徳川方として参戦し、家康への忠誠を示し続けました。

## **結果と影響**

大坂の陣を経て、信之は徳川家からの信用を維持しつつも、家族との悲劇的な対立を抱えることとなりました。彼はその後も幕府への奉公を続け、松代藩への転封や加増を受けるなど、政治的には成功を収めましたが、家族内での不和や心労も伴いました。このように、大坂の陣を通じて信之と家康の関係は一層強固になったものの、個人的な悲劇も深まったと言えます。

真田信之が松代13万石に加増転封された背景は

真田信之が松代に加増転封された背景には、いくつかの重要な要因があります。

## 転封の経緯

元和8年(1622年)、真田信之は江戸城で将軍徳川秀忠から松代への転封を命じられました。彼の所領は上田6万石から13万石に加増され、沼田3万石も含まれていました。松代城は武田信玄が築いた歴史的な城であり、川中島の戦いの舞台ともなった場所です。

## 政治的背景

信之は関ヶ原の戦いで東軍に付いており、父昌幸や弟幸村とは異なる立場でした。彼の妻が徳川家康の養女であったことも、幕府からの信任を受ける要因となりました。しかし、信之の移封は、幕府が真田家の影響力を抑えるための措置とも考えられています。特に、秀忠が将軍職を譲る前に懸案事項を処理する一環として行われた可能性があります。

## 信之の反応と政策

信之は松代への転封に対して表向きは感謝の意を示しましたが、実際には故郷を離れる不安も抱えていたとされています。彼は松代での治世においても領民の福祉を重視し、城下町の整備や年貢の減免などを行いました。また、家臣団も転封に従ったものの、一部は地元に留まる選択をしたことも記録されています。

## 結論

真田信之が松代に加増転封された背景には、政治的な配慮と地域的な戦略が絡んでいます。彼の移封は幕府による影響力の制御策でありながらも、信之自身はその地で新たな治世を築くことに注力しました。このように、彼の転封は単なる領地変更ではなく、時代背景と人間関係が複雑に絡み合った結果であったと言えます。

真田信之と家康の信頼関係はどのように築かれたの

真田信之と徳川家康の信頼関係は、戦国時代の複雑な政治情勢と個々の戦略的選択を通じて築かれました。

## **背景と初期の関係**

真田信之は、父・昌幸が北条氏との関係を持つ中で、徳川家康と対立していました。特に1585年の第一次上田合戦では、真田家が徳川軍に勝利し、その名声が高まりました。しかし、この戦いを経て、豊臣秀吉の仲介によって真田家は徳川家の与力となることが決まりました。この流れの中で、信之は家康の養女である小松姫と結婚し、両家の関係が強化されました。

## **小松姫との結婚**

小松姫との婚姻は、信之と家康との信頼関係を深める重要な要素でした。小松姫は賢明で強気な女性であり、信之を支える存在となりました。彼女は家康や秀忠に対しても意見を述べるほどの人物であり、信之が大坂の陣で弟・幸村と敵対する際にも、彼の支えとなりました。

## **信頼関係の維持と課題**

信之は、家康から与えられた地位や役割を通じて「信用」を築いていきましたが、その過程では多くの犠牲も伴いました。特に、父や弟との対立が続いたため、幕府からの警戒が絶えずありました。信之は大坂の陣を乗り越えて幕府への奉公を続け、その結果として加増転封を受けることになりますが、家族内での不和も影響し、彼自身の心労は深刻でした。

このように、真田信之と徳川家康との信頼関係は、小松姫との結婚や戦略的な行動を通じて築かれたものですが、それには多くの困難や犠牲が伴っていました。

真田信之の家中での不和はどのように解決されたの

真田信之の家中での不和は、主に彼と弟の信繁(幸村)との間に生じたものでした。この対立は、信之が徳川家に仕官し、信繁が豊臣家に仕えるという異なる道を選んだことから派生しました。以下に、彼らの不和の解決に関する詳細を示します。

## 不和の背景

1. **異なる立場**: 信之は徳川家に仕官し、信繁は豊臣家に仕えており、両者はそれぞれの立場から対立する運命にありました。このような状況は、戦国時代特有の家族間の緊張を生み出しました。

2. **婚姻関係**: 信之は徳川家の重臣の娘である小松姫を妻に迎え、一方で信繁は豊臣政権中枢の大谷吉継の娘を妻としました。この婚姻によって、兄弟間の立場がさらに分かれることとなり、真田家全体が二つの勢力に分かれてしまいました。

## 不和の解決

1. **政治的配慮**: 信之は家中の安定を図るため、家臣たちとの関係を重視し、彼らを大切に扱いました。これにより、内部での結束を強め、不和を最小限に抑える努力をしました。

2. **領地経営**: 信之は松代藩主として領地経営に専念し、地域社会との調和を図る政策を実施しました。これにより、彼自身とその家臣たちとの関係が改善され、不和が解消される方向へ向かいました。

3. **歴史的な視点**: 真田家全体としては、戦国時代における家族間の対立が必ずしも悪化するわけではなく、むしろ互いに支え合う姿勢があったとされています。信之と信繁も、表向きには敵対していたものの、内心では互いを尊重していた可能性があります。

## 結論

最終的には、信之は自身の領地である松代藩を安定させることに成功し、その結果として真田家は存続し続けました。彼のリーダーシップと家臣への配慮が、不和を解決する鍵となったと言えるでしょう。

関ヶ原の戦で真田信之がどのような役割を果たしたの

関ヶ原の戦で真田信之がどのような役割を果たしたの

真田信之(さなだ のぶゆき)は、関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしました。彼は父の真田昌幸と弟の真田信繁(幸村)が西軍に与する中、東軍に属しました。この選択は、信之が徳川家康の養女を妻に持っていたことからも影響を受けていたと考えられます。

### **関ヶ原の戦いでの役割**

1. **東軍への参加**: 信之は徳川秀忠の軍に従軍し、関ヶ原へ進軍しました。彼は父と弟が籠城していた上田城を攻撃しましたが、城を落とすことはできませんでした。この攻撃が長引いたため、徳川秀忠軍は戦闘開始に遅れを取る結果となりました。

2. **戦後の活動**: 戦後、信之は父と弟の助命を請い、その忠勤が評価されて許されました。彼はその後、上田城に移り、9万5000石を領有することになりました。

3. **戦略的な選択**: 信之の東軍への参加は、真田家の存続に寄与しました。彼は家名を守るために徳川方につくことを選び、その結果として真田家は江戸時代を通じて存続することができました。

### **総括**

真田信之は関ヶ原の戦いで東軍として戦い、父や弟とは異なる道を選びました。この決断が真田家の未来に大きな影響を与え、彼自身もその後の政治や領地経営において重要な役割を果たしました。

関ヶ原の戦で真田信之が徳川秀忠に従った理由は

真田信之が関ヶ原の戦いで徳川秀忠に従った理由は、主に家族の結びつきと政治的な判断によるものです。

## **家族の結びつき**

真田信之は、徳川家康の養女である小松姫と結婚しており、この婚姻が彼の立場に大きな影響を与えました。小松姫は家康の親族であり、信之はその結びつきを重視しました。このため、信之は徳川方に従うことで真田家の安定を図ろうとしたと考えられます。

## **犬伏の別れ**

関ヶ原の戦いに先立ち、「犬伏の別れ」と呼ばれる出来事がありました。これは信之が父・昌幸や弟・信繁(幸村)と異なる道を選んだ瞬間です。昌幸と信繁は西軍に与し、信之は東軍を選びました。この分裂は、真田家が生き残るための戦略的な選択であったと言われています。

## **政治的判断**

当時、徳川家康は日本の政治情勢において強力な地位を築いており、信之はこの状況を見極めて東軍に参加することが最善であると判断しました。彼は徳川方に従うことで、真田家が存続し、将来的な発展を期待できると考えたのです。

## **結論**

このように、真田信之が徳川秀忠に従った理由は、家族関係や政治的状況を考慮した結果であり、彼自身や真田家全体の未来を見据えた選択であったと言えます。

真田信之が上田城を攻撃した際の戦況は

真田信之が上田城を攻撃した際の戦況は、1585年に行われた第一次上田合戦(神川合戦)として知られています。この戦いでは、真田昌幸が指揮する真田軍と、徳川家康の指揮する徳川軍との間で激しい戦闘が繰り広げられました。

## 戦闘の概要

- **日時**: 1585年8月2日

- **場所**: 上田城およびその周辺

- **交戦勢力**:

- 真田軍(約2,000人)

- 徳川軍(約7,800人)

## 戦況の詳細

1. **攻撃の開始**: 徳川軍は上田城への攻撃を開始し、大手門を突破して二の丸まで進撃しましたが、ここで真田軍の反撃を受けました。

2. **真田軍の反撃**: 真田昌幸は城内から弓や鉄砲で攻撃し、さらに戸石城にいる信之が後方から攻撃を仕掛けました。この連携により徳川軍は混乱し、退却を余儀なくされました。

3. **混乱と損害**: 徳川軍は逃げる際に神川を渡ることができず、多くが溺死する事態となり、最終的に1300人以上の死者を出しました。一方、真田軍の死者は40人程度とされます。

## 結果

この戦いは真田軍の完勝となり、真田氏は独立した大名としての地位を確立しました。戦術的には、地形を利用した伏兵の配置や、巧妙な反撃が功を奏したことが評価されています。

関ヶ原の戦後、真田信之はどのような処遇を受けたの

関ヶ原の戦後、真田信之は特異な処遇を受けました。彼は父・昌幸と弟・信繁が西軍に属して敗北した一方で、東軍に加わったため、戦後の処遇が大きく異なりました。

## 信之の戦後処遇

**領地の加増**

信之は関ヶ原の戦い後、父・昌幸の旧領に加え、さらに3万石を加増されて合計95,000石の大名となり、上田藩主となりました。ただし、上田城は破却され、信之は沼田城を本拠地としました。

**父と弟への援助**

信之は父・昌幸と弟・信繁が流罪となった後も、彼らへの援助を続けました。昌幸は高野山に蟄居することになり、生活費は信之や他の親族からの支援によって賄われていました。

**家康との関係**

信之は徳川家康の養女を妻として迎えたことで徳川家との縁戚関係を築きましたが、父や弟の行動により幕府から警戒される立場にありました。大坂の陣を経て、信之は幕府への奉公を続けた結果、1622年には松代藩に転封され、13万石に加増されました。

**政治的影響と苦悩**

信之は家族内での不和や後継者争いに悩まされることになり、その心労は絶えませんでした。彼は真田家の存続を図るために尽力しましたが、その過程で多くの犠牲を強いられました.

このように真田信之は関ヶ原の戦い後、複雑な状況下で生き残り、真田家を維持するために努力した大名として知られています。

真田信之が徳川家康と縁があった理由は

真田信之が徳川家康と縁があった理由は、主に婚姻関係と戦国時代の政治的背景に起因しています。

## 婚姻関係

信之は、徳川家康の養女である小松姫と結婚しました。この婚姻は、徳川家と真田家との関係を強化するための重要なステップでした。小松姫は本多忠勝の娘であり、彼女の結婚によって真田家は徳川家との結びつきを深めました。この縁組は、豊臣秀吉の仲介によるものであり、両家の関係を緊密にする狙いがありました。

## 戦国時代の政治的背景

信之は、父・昌幸や弟・信繁と異なり、関ヶ原の戦いでは徳川方として戦いました。この選択は、真田家の存続を図るための合理的なものであり、家康から高く評価されました。家康は信之に対して「忠義の程山よりも高く、海よりも深し」と称賛し、真田家への加増を約束しました。信之が徳川方に与したことで、真田家は安定した地位を確保し、その後も幕府からの支持を受け続けました。

## 信之と小松姫の関係

小松姫は非常に賢明で気概のある女性であり、信之を支える重要な存在でした。彼女は信之が城を留守にする際にも城を守り抜く強い意志を持っていました。このように、信之と小松姫との結びつきは単なる婚姻以上のものであり、真田家と徳川家との間に強固な絆を築く要因となりました。

真田信之が松代藩の基礎を固めた具体的な活動は

真田信之が松代藩の基礎を固めた具体的な活動は、彼の移封後の行政改革や都市計画に関連しています。以下にその主要な活動を示します。

## **1. 移封と初期の統治体制の整備**

- **松代藩の設立**: 1622年、信之は上田藩から松代藩に移封され、初代藩主として新たな統治を開始しました。彼はこの時、大金を持参し、経済的基盤を強化しました。

## **2. 城下町の整備**

- **松代城と城下町の発展**: 信之は松代城を中心に本格的な都市計画を行い、城下町を整備しました。これにより、松代は北信濃地域の重要な拠点となりました。

- **寺社の移設**: 上田から真田家ゆかりの寺社を松代城下へ移設し、町を再編成しました。

## **3. 農業政策と経済基盤の強化**

- **年貢減免措置**: 農民が逃亡しないように年貢を減免する政策を実施し、耕作放棄地を減らす努力をしました。これにより、農業生産性が向上し、藩の経済基盤が強化されました。

- **インフラ整備**: 用水路やため池の開削など、農業振興のためのインフラ整備にも力を入れました。

## **4. 教育と文化の振興**

- **教育機関の設立**: 信之は教育にも力を入れ、後には藩校「文学館」を設立するなどして、藩士や領民への教育を推進しました。これにより、松代藩内での学問や文化が発展しました。

これらの活動によって、真田信之は松代藩の基礎を固め、その後約250年間にわたり真田家が統治する礎となりました。

真田信之が松代藩の礎を築いた具体的な方法は

真田信之が松代藩の礎を築いた具体的な方法は

真田信之が松代藩の礎を築いた具体的な方法には、以下のような施策が含まれます。

## 1. **経済基盤の強化**

信之は松代に入封する際、上田藩で蓄えた資金を持参しました。彼のもとで松代藩は米の生産量が豊富で、特に千曲川と犀川の合流地点に位置するため、肥沃な土壌を活かした農業が盛んでした。この経済的基盤を利用して、藩の財政を安定させました。

## 2. **行政体制の整備**

信之は藩内の統治機構を整備し、役職を設置して行政を効率化しました。具体的には「町奉行」「職奉行」「郡奉行」といった役職を設け、領民への統治を強化しました。また、藩内の治安維持や商業活動の規制にも力を入れました。

## 3. **インフラ整備**

水害対策として河川改修工事に着手し、これにより松代城下町は水害から守られるようになりました。信之は城下町の発展に寄与するインフラ整備にも注力しました。

## 4. **教育と文化の振興**

信之は教育にも力を入れ、藩校や武道学校などを設立しました。これにより、藩士やその子弟が学ぶ機会が増え、地域全体の知識レベル向上につながりました。

## 5. **城郭と防衛体制の確立**

松代城は戦略的な要所として再整備され、信之はこの城を中心に防衛体制を強化しました。松代城は敵の侵攻を防ぐための拠点として重要な役割を果たしました。

これらの施策によって、真田信之は松代藩の基盤を確立し、その後250年にわたる藩政が続く礎を築きました。

真田信之が蓄財した方法は

真田信之が蓄財した方法は、主に以下の要素に基づいています。

## 収税と年貢の取り立て

信之は収税の役人を増やし、厳格な検地と年貢の取り立てを実施しました。この結果、領内からの収入を最大化することができました。

## 倹約と節約

彼は「爪に火をともすような節約」を行い、生活費を抑えつつ蓄財に励みました。信之の倹約家としての姿勢は、家族や家臣への支援にも表れており、特に父や弟への生活援助を行いながらも自らの資産を増やしました。

## 領地の経済的基盤

上田藩時代には毎年38,000石、松代藩時代には52,000石の安定した収入があり、これが財政基盤を支えました。これにより、信之は蓄財を可能にしました。

## 経済政策とインフラ整備

信之は城下町の整備や治水事業を推進し、地域経済を活性化させました。これにより農業生産性が向上し、結果的に領内経済が潤いました。

これらの多角的なアプローチによって、信之は20万両という巨額の蓄財を実現しました。

松代藩の財政再建にどのような策が使われたか

松代藩の財政再建には、さまざまな策が講じられました。以下にその主要な施策をまとめます。

## 財政再建の主要策

**1. 倹約と経費削減**

- 4代藩主・真田信弘のもとで、質素倹約が徹底され、家臣の給与が半減されるなどの厳しい経費削減が行われました。これにより一時的に財政は持ち直しましたが、強い反発も招きました。

**2. 年貢徴収の見直し**

- 年貢の徴収方法として「月割上納制」が導入され、これにより年貢の前倒し徴収が実施されました。この制度は、農民からの反発を受けながらも財政改善に寄与しました。

**3. 農業振興と新田開発**

- 農業生産を向上させるため、新田開発が進められました。特に、荒地の開墾や養蚕の奨励が行われ、生産性向上を図りました。

**4. 幕府からの借入金**

- 大火や水害による復興資金として幕府から借金を行い、その資金を利用してインフラ整備や災害復旧を進めました。特に千曲川の河川改修が行われ、水害対策が強化されました。

**5. 経済基盤の強化**

- 城下町の経済機能を強化するため、流通統制や市場整備が求められました。これにより地域経済の活性化を図り、藩財政の健全化を目指しました。

## 結論

松代藩は、厳しい財政状況に対処するために多角的な改革を実施しましたが、その過程で農民や家臣からの反発も多く、一揆などの社会的動乱も引き起こされました。これらの施策は短期的には効果を上げたものの、長期的には藩財政への負担となることもありました。

真田信之が松代入りした際の具体的な状況は

真田信之が松代に入部した際の具体的な状況は、以下のように整理できます。

## 転封の背景

1622年(元和8年)、真田信之は上田藩から松代藩への転封を命じられました。この決定は、徳川秀忠の指示によるもので、信之は江戸城で直接命令を受けました。彼には松代10万石が与えられ、上田からの加増として扱われましたが、実際には先祖代々の土地を離れることとなり、家臣たちにとっては大きな苦痛でした。

## 入部時の状況

信之が松代に入る際、彼は上田から急いで移動し、1622年11月18日には松代に到着しました。移封の際には、多くの重要な書類や道具類が松代城に引き渡されるなど、迅速な準備が行われました。信之はこの新たな地での生活を始めるにあたり、家臣たちが故郷を離れることに対する不安や動揺を考慮しつつ、自身も老後を見据えた心境を表明しています。

## 松代での活動

松代に入部した後、信之は地域の発展に尽力しました。彼は城下町の整備や寺社の再編成を行い、地域経済の活性化を図りました。また、松代城は元々海津城と呼ばれており、信之が入部したことでその名称も改名されました。信之の治世下で松代は北信濃の重要な拠点として位置づけられ、その後250年間にわたり真田家によって統治されることとなります。

## 結論

真田信之の松代入りは、彼自身と家臣団にとって大きな転機でした。新しい土地での政治的・経済的基盤を築く努力が求められた一方で、先祖代々の地を離れることへの葛藤も存在しました。この移封は、真田家の歴史において重要な出来事として位置づけられています。

松代藩の米収穫量が他の藩と比べて優れた理由は

松代藩の米収穫量が他の藩と比べて優れていた理由は、以下の要因によるものです。

## **地理的条件**

松代藩は長野県に位置し、千曲川と犀川の流域に広がっています。この地域は肥沃な土壌を持ち、米作りに適した気候条件が整っています。特に、豊富な水源と日照時間が長いことが、米の生育を助けました。

## **農業技術と経営方針**

松代藩では、江戸時代において農業技術の向上が図られました。特に、藩主による農業経営の支援や効率的な農作業の推進が行われました。これにより、生産性が向上し、安定した収穫が可能となりました。

## **税制と農民支援**

松代藩では、農民への税負担を軽減するための政策が実施されました。月割上納制などの制度を導入し、農民が安定して生産活動を行える環境を整えました。このような支援により、農民は安心して米作りに専念できたため、収穫量が増加しました。

## **まとめ**

これらの要因が組み合わさることで、松代藩は他の藩と比較しても優れた米収穫量を実現しました。地理的な利点や農業技術の向上、そして藩主による支援が大きく寄与したと言えます。

真田信之が東軍に付いた背景は

真田信之が東軍に付いた背景には、家族の分裂と政治的な戦略が大きく影響しています。

## 家族の分裂

1. **犬伏の別れ**: 1600年の関ヶ原の戦いに際し、真田信之は父・昌幸と弟・信繁(幸村)が西軍(豊臣方)につく中、自らは東軍(徳川方)に加わることを決意しました。この決定は「犬伏の別れ」として知られ、家族間での激しい葛藤を象徴する出来事となりました。

2. **忠義と家の存続**: 信之は、徳川家康との良好な関係を重視し、自身と真田家の存続を考慮した結果、東軍への参加を選びました。父と弟が敵側に立つことになったものの、信之は家族の名誉と真田家の未来を守るために行動しました。

## 政治的背景

1. **徳川との結びつき**: 信之は早くから徳川家康と良好な関係を築いており、家康の重臣本多忠勝の娘と結婚することで、その絆を深めました。この結婚は信之が徳川方に付く動機の一つとなりました。

2. **戦局の判断**: 信之は関ヶ原の戦いが迫る中で、戦局を冷静に分析し、勝利する可能性が高い東軍に加わることが賢明であると判断しました。彼は上田城を守るために父・昌幸や弟・信繁に対抗し、最終的には徳川秀忠軍と共に上田城攻撃にも参加しました。

## 結果と影響

信之の選択は、彼自身と真田家にとって幸運な結果をもたらしました。関ヶ原の戦い後、彼は父と弟の助命嘆願を行い、その結果として真田家は存続を果たしました。また、信之は後に松代藩主として地域の発展にも寄与し、真田家の基盤を築くこととなります。

真田信之と幸村の関係はどうだったの

真田信之と幸村の関係はどうだったの

真田信之と幸村(信繁)の関係は、戦国時代の複雑な背景を持つ兄弟関係でした。彼らは真田家の兄弟でありながら、関ヶ原の戦いを境に異なる道を歩むことになりました。

## **兄弟の立場**

- **信之**は真田昌幸の長男で、関ヶ原の戦いでは徳川方に属しました。彼は父や弟と袂を分かち、戦後は松代藩を築くなど、真田家の存続に尽力しました。

- **幸村**は次男であり、西軍(豊臣方)として戦いました。彼は大阪の陣で特に名を馳せ、戦国時代の最後の名将として知られています。

## **犬伏の別れ**

関ヶ原の戦いにおいて、信之と幸村は敵味方に分かれた有名なエピソード「犬伏の別れ」があります。この時、信之は徳川方に参加し、幸村は西軍として父と共に戦うことを選びました。この選択は家族間での深い葛藤を生む要因となりました。

## **信之の合理的選択**

信之は、真田家の存続を重視し、合理的な判断を下しました。彼は「勝っても負けても真田家は存続する」という考えから、徳川方に仕官する道を選びました。これにより、家康からの信任を受けて所領を与えられ、真田家を守ることができました。

## **評価と影響**

幸村は英雄視される一方で、その背景には信之が築いた基盤があったことが指摘されています。信之の選択があったからこそ、幸村が自由に戦うことができたとも言えるでしょう。兄弟間には対立があったものの、互いへの評価や尊敬も存在しており、信之から見れば幸村は優秀な存在であったとされています。

このように、真田信之と幸村は兄弟として深い絆を持ちながらも、それぞれ異なる道を歩み、その結果として異なる歴史的評価を受けています。

真田信之は幸村とどのように関係を保っていたの

真田信之と弟の幸村(信繁)の関係は、戦国時代の複雑な状況の中で形成されました。彼らは「犬伏の別れ」と呼ばれる出来事を経て、敵対する立場となりましたが、家族としての絆を保ち続けました。

## 犬伏の別れ

- **背景**: 信之は関ヶ原の戦いにおいて徳川方に付き、幸村は豊臣方に加わることを選びました。この決断は、父・昌幸との密談によって行われ、彼らはそれぞれ異なる陣営で戦うことになりました。

- **影響**: この別れは、真田家の存続を図るための苦渋の選択であり、信之は徳川家康との信頼関係を築くことで真田家を守る道を選びました。

## 信之の努力

- **家族への配慮**: 信之は、父や弟が処罰されないよう命がけで嘆願し、その結果として昌幸と幸村は死罪を免れ、高野山に配流されることとなりました。

- **地域の安定**: 信之は農民への年貢減免や農業振興策を実施し、地域の安定にも寄与しました。これにより、真田家の名声と影響力を保つことができました。

## 結論

信之と幸村は異なる道を歩みながらも、互いに家族としての絆を大切にし、それぞれの立場で真田家の存続と発展に寄与しました。信之は合理的な選択を通じて、真田家を守り続けた重要な存在でした。

信之が「信之」と名を変えた理由は何だったの

真田信之が「信之」と名を変えた理由は、主に徳川家への忠誠を示すためでした。もともと「信幸」と名乗っていた信之は、関ヶ原の戦いの後、徳川家康に仕える立場となり、その際に「幸」の字を捨てるように促されました。この改名は、父である真田昌幸との決別を意味し、徳川家への忠義を示す重要な行為とされました。

改名は信之自身の意志によるものであり、家康への配慮や忠誠心の表れと解釈されていますが、改名後も「信幸」の名で署名された文書が存在するため、単なる忠誠の表明だけではない複雑な背景があるとも言われています.

信之が東軍に従った理由は何か

真田信之が東軍に従った理由は、主に以下の要因によります。

## 家族の戦略的選択

1. **家族の分裂**: 信之は父・昌幸と弟・信繁(幸村)と異なり、徳川家康の東軍に従うことを選びました。この選択は、真田家が二つの異なる陣営に分かれることで、どちらかが勝利した際に家の存続を図る戦略でした。

2. **婚姻関係**: 信之は本多忠勝の娘と結婚しており、この婚姻が徳川方との結びつきを強める要因となりました。これにより、信之は徳川家との関係を重視し、東軍に加わる決断をしました。

## 戦局の変化

3. **関ヶ原合戦の結果**: 1600年の関ヶ原合戦では、東軍が勝利しました。この結果、信之は父昌幸が築いた上田城とその領地を継ぐことを許されました。信之の従軍によって、昌幸と信繁は高野山に流罪となり、信之はその功績から真田家の後継者としての地位を確立しました。

4. **政治的安定**: 徳川幕府成立後、信之はその体制下で藩主として安定した地位を築きました。彼は地域振興や農業政策にも取り組み、藩内の安定を図りました。

このように、信之の東軍への従属は、家族間の戦略的選択や個人的な結びつき、さらには戦局の変化による結果であったと言えます。

信之と幸村の関係が戦国時代の歴史にどのような影響を与えたの

信之と幸村の関係は、戦国時代の歴史において重要な影響を与えました。以下にその主要なポイントをまとめます。

## **真田家の分裂**

**「犬伏の別れ」**

信之(信幸)と幸村(信繁)の意見の相違は、真田家の運命を分けることになりました。父・昌幸が豊臣方に参加する意向を示す中、信之は徳川方に仕官することを選びました。この決断は、真田家が東軍と西軍の両方に生き残るための戦略的な分裂をもたらしました。

**政治的背景**

この分裂は、豊臣秀吉の死後、徳川家康と石田三成の対立が激化する中で起こりました。信之は徳川家への忠誠を選び、幸村は豊臣方として戦うことになり、これが真田家の存続に影響を与えました。

## **戦闘への影響**

**上田合戦**

第一次上田合戦では、昌幸と信之が連携して徳川軍を撃退しました。信之の戦略的判断と昌幸の巧妙な戦術が功を奏し、この勝利は真田家にとって大きな名声となりました。さらに、この合戦は関ヶ原の戦いにも影響を与え、信之はその後も徳川家との関係を強化しました。

**大坂の陣**

幸村は大坂の陣で豊臣方として奮闘し、その名声を高めましたが、彼の敗北は真田家全体に影響を及ぼしました。信之は幸村の死後、真田家の存続と領地の安定化に努めました。

## **歴史的評価と影響**

**真田家の存続**

信之が徳川方に仕官したことで、真田家は長期的に存続する道を選びました。彼は松代藩を築き、その後250年にわたる安定した藩政を実現しました。

**文化的影響**

信之と幸村の物語は、日本の歴史や文化において特別な位置を占めています。彼らの選択や戦いは、多くの文学やドラマで描かれ、日本人に深く根付いた物語となっています。

このように、信之と幸村の関係は、単なる兄弟間の対立ではなく、日本全体の歴史にも深い影響を与えた重要な要素でした。

信之が松代藩の礎を築いた際の幸村の役割は何か

信之が松代藩の礎を築いた際、幸村(信繁)の役割は主に以下の点において重要でした。

## 家族としての支援

- **兄弟の絆**: 幸村は信之の弟であり、関ヶ原の戦いで真田家が分裂した後も、信之は幸村と昌幸の助命を嘆願しました。この行動は、真田家の存続に寄与し、信之が松代藩を築く際の精神的な支えとなりました。

## 幸村の影響力

- **名声とブランド化**: 幸村は戦国時代の英雄として広く知られており、その名声は真田家全体に影響を与えました。信之は幸村の存在を利用して、松代藩のブランド価値を高めることに成功しました。幸村が持つ人気は、信之が藩主として政治的に安定した地位を築く上で重要な要素となりました。

## 松代藩の発展

- **政策と施策**: 信之は松代に移封された後、農業政策や新田開発に尽力し、藩政の整備を行いました。これらの施策は、幸村が戦国時代に築いた名声とは別に、信之自身が築いた基盤によるものであり、その後の真田家の繁栄につながりました。

## 結論

幸村自身は直接的な政治的役割を果たすことはなかったものの、彼の存在は信之にとって重要な精神的支柱であり、真田家全体として松代藩が発展する過程で欠かせない要素でした。信之が築いた松代藩は、その後250年間続くこととなり、真田家の名声を不動のものとしました。

真田信之が隠居した理由は何だったの

真田信之が隠居した理由は何だったの

真田信之が隠居した理由は、主に家族の状況と年齢に関連しています。彼は1656年に隠居を決意し、次男の信政に家督を譲りました。この時、長男の信吉やその子である熊之助がすでに亡くなっていたため、家督を継ぐ者が必要だったからです。

信之は91歳という高齢で隠居を許可されましたが、その過程には幕府の影響もありました。彼は何度も隠居願いを出していましたが、将軍家綱が幼少であったため、幕府は彼に対して支えて欲しいと慰留していました。最終的には、彼の老齢や健康上の理由から隠居が認められました。

隠居後、信之は後見人として幼少の右衛門の家督相続を支持しましたが、その際に家族内での後継者争いが発生し、信之自身も不満を抱くこととなりました。

真田信之が隠居した際に幕府からどんな反応があったの

真田信之が隠居を願い出た際、幕府からは強い慰留がありました。彼は老境に入ると何度も隠居願を提出しましたが、そのたびに酒井忠世や酒井忠勝から「将軍・徳川家綱が幼少であるため、隠居せずに幕府を支えてほしい」と言われました。最終的に信之は91歳になるまで隠居を許されず、隠居が認められた際には家綱から「天下の飾り」と称されるほどの存在として扱われました。

信之の隠居に関する幕府の反応は、彼の長寿とこれまでの貢献を考慮したものであり、また当時の政治状況にも影響されていました。彼の死後、後継者となった信政との間には不和が生じ、信政は父に対する恨みを抱くことになりました。これは信之が長い間家督を譲らなかったことが原因とされています。

信之が隠居した後、真田家の藩政はどう変わったの

信之が隠居した後、真田家の藩政は大きな変化を迎えました。以下にその主なポイントをまとめます。

## **家督相続と騒動**

- **隠居と家督相続**: 信之は1656年に隠居し、次男の信政に家督を譲りました。しかし、信政はわずか2年後の1658年に急死しました。このため、信之の六男である幸道と長男の血統を持つ信利(沼田城主)との間で後継者争いが勃発しました。

- **幕府の介入**: この騒動は幕府や他の大名を巻き込む大きな問題となり、最終的には幸道が家督を相続することが認められました。

## **藩政の変化**

1. **内政と財政**: 信之の隠居後、松代藩は内政改革を行いましたが、信政の死後は財政的な困難が増加しました。特に、信利が実施した過剰な課税政策や強引な検地が農民の反発を招き、一揆を引き起こす原因となりました。

2. **藩内の分裂**: 幸道派と信利派の対立は真田家内で深刻化し、藩士や足軽まで巻き込む事態となりました。この内部対立は藩政の安定性を損ないました。

3. **幕府との関係**: 真田家は幕府から特別な扱いを受けていましたが、内部の不安定さや財政問題により、その地位も危うくなりました。特に、沼田藩は最終的に改易される運命を辿りました。

## **まとめ**

信之が隠居した後、真田家は家督相続に伴う騒動や財政的困難に直面し、内部対立が激化しました。これらの要因は藩政に大きな影響を与え、その後の真田家の運命にも影響を及ぼしました。

信之が隠居を認められたのはいつのことだったの

真田信之が隠居を認められたのは、**明暦元年(1656年)**のことです。この時、彼は数え年で91歳でした。信之は長年にわたり隠居を希望していましたが、将軍・徳川家綱が幼少だったため、その願いは長い間叶えられませんでした。最終的に、家綱は信之を「天下の飾り」として隠居を許可しました。

信之が隠居した理由と、幕府の対応はどう関係しているの

真田信之が隠居した理由と幕府の対応には、彼の個人的な事情と政治的な背景が密接に関係しています。

## 隠居の理由

信之は明暦元年(1656年)、長男の信吉や孫の熊之助を失い、次男の信政に家督を譲って隠居を決意しました。彼は老境に入る中で、何度も隠居願を幕府に提出していましたが、そのたびに徳川家綱が幼少であることを理由に慰留され、91歳になるまで認められませんでした。

## 幕府の対応とその背景

幕府が信之の隠居を認めなかった背景には、彼の持つ政治的な影響力と歴史的な重要性があります。信之は戦国時代から生き残った老将であり、幕府にとって「天下の飾り」と称される存在でした。彼の経験や知恵は幕府にとって貴重であり、特に家綱が幼少であったため、信之には政権を支える役割が期待されていました。

また、信之の隠居が認められなかった結果として、後継者である信政との間に家督相続を巡る問題が生じました。信政は父から家督を譲られずに不満を抱き、その後急死した際には父への言及もなく遺言を残したため、信之は大いに立腹したと伝えられています。このような騒動は、幕府が信之の隠居を長期間認めなかったことから派生したものと考えられています。

このように、真田信之の隠居と幕府の対応は、彼自身の家族事情や個人的な感情だけでなく、当時の政治的状況とも深く結びついています。

信之が隠居した後、後継者となった信政はどんな人物だったの

真田信政は、真田信之の次男として1597年に生まれ、1656年に松代藩の藩主となりました。彼の人物像や治世については以下の通りです。

## **経歴と家督相続**

- **初期の経歴**: 信政は、関ヶ原の戦いの際に徳川家の人質として江戸に送られました。1614年からの大坂の陣にも兄・信吉と共に参戦し、戦後は父・信之のもとで政治経験を積みました。

- **藩主としての活動**: 1656年、父が隠居したことに伴い、信政は松代藩主となりました。彼は61歳での就任でしたが、松代藩を引き継ぐ前に沼田藩を経営しており、その経験が生かされました。

## **治世と政策**

- **新田開発**: 信政は沼田藩主時代に新田開発に尽力し、領地の石高を増やす努力をしました。この実績は松代藩でも引き継がれました。

- **短命な治世**: 松代藩主としての在任期間はわずか2年であり、1658年に病気で死去しました。彼は死期を悟り、自身の六男・幸道に家督を継がせる意向を遺言として残しました。

## **評価と後継者問題**

- **評価**: 信政は「沼田侍」と呼ばれる側近たちを引き連れて松代藩政を行い、一定の影響力を持ちましたが、その治世には失政もあったと言われています。

- **後継者問題**: 彼の死後、家督を巡る争いが発生し、特に長男・信就を相続対象から外したことが後々問題となりました。最終的には幸道が家督を継承することになりましたが、この過程で幕府も関与する騒動となりました。

信政は短い治世ながらも真田家において重要な役割を果たし、後継者問題がその後の松代藩に影響を与えることとなりました。