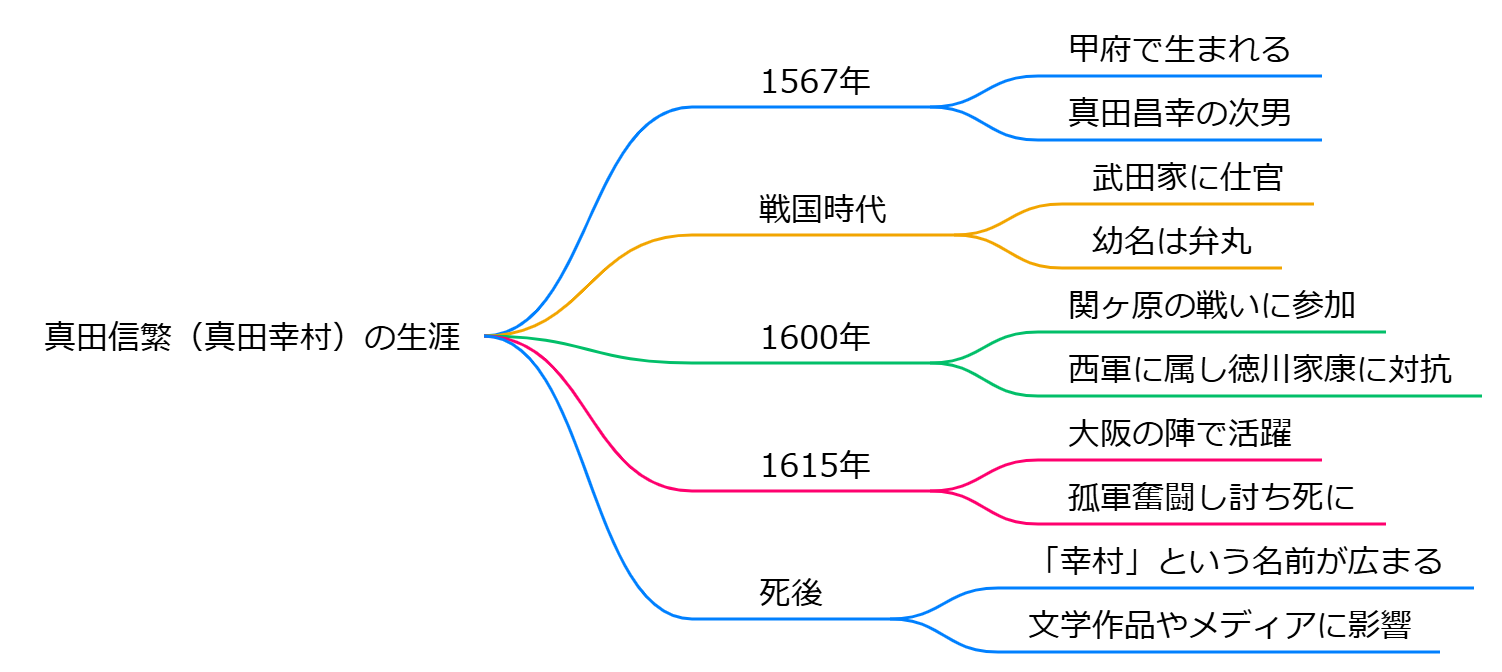

真田信繁(真田幸村)の生涯

真田信繁(さなだ のぶしげ)、一般的には真田幸村(さなだ ゆきむら)として知られる彼は、1567年に甲府で生まれ、1615年に大阪で亡くなった日本の戦国時代の武将です。

彼の生涯は、戦国時代の激動の中での勇敢な戦いと、豊臣家の忠臣としての姿勢で知られています。

出生と家族背景

真田信繁は、真田昌幸の次男として生まれました。

幼名は弁丸であり、後に信繁と名乗ります。

彼の家系は武田家に仕官しており、信繁もまたその影響を受けて育ちました。

彼の父、昌幸は戦国時代の有力な大名であり、信繁はその教えを受けながら成長しました。

戦歴と功績

信繁は、豊臣秀吉の家臣としても知られ、特に関ヶ原の戦いでは西軍に属し、父と共に徳川家康に対抗しました。

彼の戦術は非常に巧妙で、特に上田城の防衛戦では少数の兵力で徳川軍を撃退するなど、その名声を高めました。

大阪の陣では、信繁は豊臣方の重要な指揮官として活躍しました。

特に大阪夏の陣では、彼は孤軍奮闘し、徳川軍の本陣に突進するなど、勇敢な戦いを繰り広げましたが、最終的には討ち死にしました。

この戦いは彼の名声を不朽のものとし、「日本一の兵」と称されるようになりました。

「幸村」という名前の由来

信繁は生前「幸村」という名前を名乗ったことはなく、彼の本名は信繁です。

この名前は、彼の死後に書かれた軍記物『難波戦記』に初めて登場し、その後の文献で広まったとされています。

幸村という名前は、真田家の通字「幸」と、彼の姉に由来する「村」から来ているという説があります。

文化的影響

真田信繁は、戦国時代の英雄として多くの文学作品やメディアに取り上げられています。

彼の物語は、テレビドラマや映画、ゲームなどで描かれ、現代においてもその名は広く知られています。

特に、彼を主人公とした大河ドラマ『真田丸』は、彼の生涯を新たな視点で描き、多くの視聴者に感動を与えました。

結論

真田信繁(真田幸村)は、戦国時代の日本における象徴的な武将であり、その勇敢な戦いと忠誠心は、後世にわたって語り継がれています。

彼の生涯は、戦国時代の激動を反映したものであり、今なお多くの人々に影響を与え続けています。

真田信繁

真田信繁

真田信繁(さなだ のぶしげ)、またの名を真田幸村(さなだ ゆきむら)は、1567年に生まれ、1615年に亡くなった日本の武将であり、大名です。彼は真田昌幸の次男として生まれ、幼名は弁丸、後に源二郎とも呼ばれました。信繁は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍し、特に大阪の陣での戦いで知られています。

## **生涯と業績**

### **初期の生活**

信繁は信濃国小県郡に位置する真田家に生まれました。幼少期には武田氏に人質として送られ、成長後は武田信玄の側近として仕えました。1575年の長篠の戦いで兄たちが戦死した後、真田家を継承しました.

### **豊臣秀吉への仕官**

1586年には豊臣秀吉に仕官し、その後も彼に従って多くの戦闘に参加しました。特に1590年の小田原征伐や1592年の朝鮮出兵では重要な役割を果たしました.

### **関ヶ原の戦いとその後**

1600年の関ヶ原の戦いでは、父昌幸と共に西軍として上田城に籠城しました。この戦いによって真田家は名声を高めましたが、敗北後は高野山へ流罪となりました. 1614年から1615年にかけて行われた大阪の陣では、豊臣方として奮闘し、多くの兵を率いて戦いました。

### **最期**

信繁は1615年5月7日の大阪夏の陣で討ち死にしました。彼は孤軍奮闘し、徳川家康本陣への突進を試みましたが、力及ばず命を落としました。享年49歳でした。彼の最後の言葉や戦いぶりは敵方からも称賛され、「真田日本一の兵」として名を残しています.

## **文化的影響**

信繁は日本の歴史や文化において非常に重要な人物とされており、多くの文学作品やドラマで描かれています。特に「真田十勇士」と呼ばれる彼の家臣団との関係や、彼自身の英雄的なイメージが広く知られています。

真田信繁の生涯についてもっと知りたい

真田信繁(さなだ のぶしげ)、一般には真田幸村(さなだ ゆきむら)として知られる彼は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した著名な武将です。以下に彼の生涯の重要な出来事をまとめます。

## 生い立ちと初期の活動

- **生誕**: 信繁は1567年(永禄10年)に信濃国(現在の長野県)の上田城主・真田昌幸の次男として生まれました。幼名は弁丸で、後に信繁と改名しました。

- **家族背景**: 彼の父・昌幸は戦国時代の有力な武将であり、信繁はその影響を受けて成長しました。

## 戦国時代の活動

- **上田合戦**: 1585年、信繁は父と共に徳川家康の軍を迎え撃ち、上田城に籠城しました。この戦闘で彼は初めてその名を知られるようになりました。

- **豊臣家との関係**: 信繁は豊臣秀吉に仕官し、秀吉の有力な家臣である大谷吉継の娘を妻に迎えました。小田原合戦や朝鮮出兵にも参加しました。

## 関ヶ原の戦いと流罪

- **関ヶ原の戦い(1600年)**: 信繁は西軍に属し、父と共に上田城に籠城しましたが、西軍が敗北したため、彼と父は九度山に流罪となりました。兄・信幸は東軍に属していました。

- **九度山での生活**: 流罪中、信繁は兵術や情報収集に励みながら再起を目指しました。父・昌幸は流罪中に亡くなりました。

## 大坂の陣での奮闘

- **大坂冬の陣(1614年)**: 信繁は豊臣方として活躍し、5,000余の兵を率いて徳川軍と戦いました。特に真田丸という出城を築き、敵を巧みに誘導する策略が評価されました。

- **大坂夏の陣(1615年)**: 最終決戦では、信繁は家康本陣へ三度突進し、奮闘しましたが討ち死にしました。享年49歳でした。

## 遺産と評価

信繁はその忠義と勇気から、日本史上で特別な存在となり、「真田十勇士」として多くの伝説や物語にも登場します。彼の最後の奮闘は後世にも語り継がれ、多くの人々に感銘を与えています。

真田信繁が大坂の陣で家康を追い詰めた具体的な戦いは

真田信繁(幸村)が徳川家康を追い詰めた具体的な戦いは、**天王寺口の戦い**です。この戦闘は1615年の大坂夏の陣の一部であり、特に5月7日に行われました。

## 天王寺口の戦いの詳細

- **日付**: 1615年5月7日

- **場所**: 大坂、天王寺

### 戦闘の経過

1. **真田隊の攻撃**:

真田信繁は、家康の本陣に対して三度にわたり攻撃を仕掛け、徳川軍を混乱させました。信繁は旗本衆を追い散らし、家康自身も恐怖を感じたとされています.

2. **激しい戦闘**:

この戦いでは、大坂方の他の武将たちも奮闘し、全体として非常に激しい戦闘が繰り広げられました。信繁の攻撃により、家康の本陣は一時的に混乱状態となり、家康は逃げる際に何度も切腹を口にしたとも言われています.

3. **結果と影響**:

しかし、真田隊は数で勝る徳川軍に徐々に押し返され、最終的には信繁も討たれてしまいました。彼は安居神社で休息を取っていたところを討たれたとされています.

### 戦いの評価

この戦いでの信繁の奮闘は「真田は日本一」と称賛されるほどであり、その勇敢さと戦術が高く評価されています。彼の行動は後世に語り継がれ、日本史上の名将としての地位を確立する要因となりました.

真田信繁が家康に死を覚悟させるほど追い詰めた理由は

真田信繁(幸村)が徳川家康を追い詰めた理由は、彼の卓越した戦術と新兵器の使用にあります。特に、大坂の陣において信繁は、家康を一時的に死を覚悟させるほどの危機に追い込んだことが知られています。

## **信繁の戦術と兵器**

1. **奇策と新兵器「地雷火」**:

- 信繁は「地雷火」と呼ばれる特殊な兵器を用いて、家康の軍を効果的に攻撃しました。この兵器は、爆薬を使ったもので、敵陣に大きな混乱をもたらしました。具体的には、家康が小用を足している際に大爆音が鳴り響き、火傷を負わせるほどの被害を与えたという逸話があります。

2. **戦闘での活躍**:

- 大坂冬の陣や夏の陣で信繁は数千の兵を率いて活躍し、特に夏の陣では家康の本陣に迫る場面がありました。この際、信繁は敵軍を翻弄し、一時的に家康に切腹を覚悟させるほど追い詰めました。彼の戦術的な巧妙さと勇敢さは、敵方からも高く評価されていました。

3. **戦略的な拠点「真田丸」**:

- 信繁は大坂城の唯一の弱点に「真田丸」を築き、この拠点から徳川軍に対抗しました。この戦術は、彼が持つ先見性と戦略的思考を示しています。

## **背景と動機**

信繁は豊臣政権への忠誠心から、徳川家康と対立する道を選びました。彼は父・昌幸から受け継いだ戦略や知恵を基に行動し、豊臣秀頼の招きによって大坂城へ入城しました。信繁自身が豊臣家との関係を深めていたことも、彼がこの戦いに臨む動機となっていました。

## **まとめ**

真田信繁が家康を追い詰めた理由は、彼の優れた戦術、新兵器の使用、そして豊臣政権への忠誠心によるものです。これらの要素が組み合わさり、彼は歴史上でも特異な存在として名を残すことになりました。

真田信繁が豊臣方に属した理由は

真田信繁(幸村)が豊臣方に属した理由は、以下のような要因によるものです。

## 家族の戦略的選択

真田信繁の父、真田昌幸は、豊臣秀吉の力が強まる中で彼と同盟を結ぶことを選択しました。昌幸は、秀吉の庇護を受けることで、真田家の安定を図りました。この選択は、豊臣政権下での安定した地位を確保するためのものであり、信繁もこの流れに従いました。

## 豊臣姓の授与

信繁は秀吉の晩年に豊臣姓を与えられました。このことは、彼が豊臣家にとって重要な存在であったことを示しています。豊臣姓を得ることにより、信繁は豊臣家との結びつきを強化し、自身の地位を高めることができました。

## 戦国時代の情勢

関ヶ原の戦いを経て、信繁は父と共に西軍に属し、大坂の陣では豊臣方として戦いました。彼らが豊臣方に属することで、徳川家康からの攻撃を受けるリスクが低減するとの判断もあったと考えられます。

## 忠誠心と恩義

信繁は豊臣秀頼に対する忠誠心や恩義からも、豊臣方に留まる決断をしました。特に、大坂冬の陣や夏の陣での奮戦ぶりから「日本一の兵」と称賛されるなど、その忠誠心が評価されました。

これらの要因が重なり合い、真田信繁は豊臣方に属する道を選んだと言えます。

真田信繁が流罪となった経緯は

真田信繁(幸村)が流罪となった経緯は、関ヶ原の戦いに深く関連しています。以下にその詳細をまとめます。

## 関ヶ原の戦いと流罪

1. **西軍への参加**: 慶長5年(1600年)、真田信繁は父・昌幸や兄・信幸と共に、西軍として関ヶ原の戦いに参加しました。信繁は豊臣家への忠誠心から、父と共に西軍に加わることを選びました。

2. **敗北と報復**: 関ヶ原の戦いでは西軍が敗北し、信繁と昌幸は徳川家康からの報復を受けることになりました。家康は彼らの所領を没収し、命を狙う状況となりましたが、信幸の嘆願によって信繁と昌幸は死を免れ、高野山の麓・九度山に流罪となりました。

3. **流罪生活**: 信繁は九度山で14年間蟄居生活を送りました。この間、彼は兵術や学問を学びつつ、再起を図る準備をしていました。父・昌幸はその地で病没しましたが、信繁は信幸からの仕送りによって生活を支えられていました。

4. **大坂の陣への参加**: 流罪中にもかかわらず、後に豊臣家からの要請を受けて大坂の陣に参加し、再び戦場で活躍することになります。

このように、真田信繁が流罪となった経緯は、忠誠心と戦争の結果によるものであり、彼の人生には多くの波乱が含まれています。

真田信繁が家康に面会拒絶された理由は

真田信繁(幸村)が徳川家康に面会を拒絶された理由は、彼が豊臣方に属し、家康と敵対していたためです。特に、大坂の陣において信繁は豊臣軍の一員として戦い、家康に対して強い敵意を抱いていました。信繁は、大坂夏の陣で家康の本陣に迫り、彼を危機に陥れるほどの戦果を上げたことで知られています。

信繁は、豊臣秀吉の人質として大坂で育ち、秀吉への忠誠心が強かったことも影響しています。彼の父・真田昌幸も徳川家康と敵対する立場を選んでおり、家族全体が豊臣方に与していたため、家康との面会は実現しなかったと考えられます。

真田信繁が関ヶ原の戦いでの役割は

真田信繁が関ヶ原の戦いでの役割は

真田信繁(幸村)は、関ヶ原の戦い(1600年)において西軍に属し、重要な役割を果たしました。以下に彼の関与について詳述します。

### 役割と行動

1. **西軍への参加**:

信繁は父・真田昌幸と共に西軍として戦い、豊臣秀吉の遺志を継ぐ形で徳川家康に対抗しました。兄・信之は東軍に加わっており、家族内での立場が分かれたことが注目されます。

2. **上田城での防衛**:

関ヶ原の戦いに先立つ第二次上田合戦では、信繁は上田城を守り、徳川軍に対して巧妙な防衛戦を展開しました。この戦闘での彼の奮闘は、真田家の名声を高める結果となりました。

3. **撤退戦の指揮**:

戦後、信繁と昌幸は敗北し、高野山へ蟄居を命じられましたが、彼はこの期間も戦略的思考を鍛え続けました。関ヶ原の戦い後、彼は大坂冬の陣や夏の陣で再び徳川軍と対峙することになります.

### 結果と影響

関ヶ原の戦い自体は西軍が敗北しましたが、信繁の勇敢な行動は後の大坂の陣における彼の活躍につながります。特に、大坂冬の陣では「真田丸」を築き、徳川軍に大打撃を与えるなど、その知略と武勇が際立ちました。

真田信繁が関ヶ原の戦いでどのような戦略を用いたの

真田信繁(幸村)は、関ヶ原の戦いにおいて独自の戦略を展開しました。彼の戦略は以下のような要素から成り立っています。

## **1. 家族の分断による戦略的選択**

真田家は、父・昌幸と信繁が西軍(豊臣方)に、長兄・信之が東軍(徳川方)に分かれるという形で戦いました。この「犬伏の別れ」と呼ばれる決断は、どちらかの勝利に備えるための戦略的選択でした。

## **2. ゲリラ戦術と地形の利用**

信繁は、少数の兵力を活かし、ゲリラ戦術を駆使しました。上田城での戦いでは、敵を誘引して追撃させることで混乱を招き、地形を利用した奇襲や伏兵による攻撃を行いました。このような戦術は、真田家の伝統的な軍法に基づいています。

## **3. 情報戦と知略**

信繁は、敵の動きを正確に把握し、それに基づいて行動しました。彼は情報収集能力に優れ、敵軍の動向を把握しつつ、自軍の行動を調整することで効果的な攻撃を行いました。この情報通信力は、彼が関ヶ原で西軍に加勢した際にも役立ちました。

## **4. 精鋭部隊の運用**

信繁は限られた兵力ながらも、その精鋭部隊を効果的に指揮しました。少数精鋭であったにもかかわらず、大坂冬の陣などで徳川家康の本陣に迫るなど、大きな打撃を与えました。このようなリーダーシップが少数でも最大限の効果を引き出す要因となりました。

これらの戦略によって、真田信繁は関ヶ原の戦いで独自の立ち位置を確立し、その後の大坂の陣へと繋がる重要な役割を果たしました。

関ヶ原の戦いで真田信繁が最も重要な役割を果たした場面は

真田信繁(幸村)が関ヶ原の戦いで果たした最も重要な役割は、彼の戦術的行動による東軍の戦力減少にあります。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

## **秀忠軍の足止め**

信繁は関ヶ原に向かう徳川家康の子、秀忠の別働隊を上田城に籠もって足止めしました。彼は巧妙な策略を用いて、秀忠軍の進軍を遅らせることに成功し、その結果、秀忠は関ヶ原の本戦に間に合わなくなりました。この行動は西軍にとって非常に有利であり、戦局に大きな影響を与えました。

## **戦略的意義**

信繁の足止め作戦は、単なる防御ではなく、敵の進行を妨げることで西軍全体の士気を高める効果もありました。彼が示した知略と勇気は、真田家の名声を高めると同時に、後の大坂の陣での活躍にもつながる重要な基盤となりました。

## **まとめ**

関ヶ原の戦いにおける真田信繁の役割は、秀忠軍を足止めすることで、西軍に有利な状況を作り出した点が最も重要です。彼の行動は、戦術的な成功だけでなく、後の豊臣家への忠誠心を示す象徴的な出来事ともなりました。

真田信繁が家康から死罪を命じられた理由は

真田信繁(幸村)が家康から死罪を命じられた理由は、関ヶ原の戦いにおける彼の立場と行動に関連しています。以下にその詳細を示します。

## 死罪命令の背景

1. **関ヶ原の戦い**: 信繁は父・昌幸と共に西軍として戦ったため、敗北後に徳川家康から処罰されることになりました。信繁は上田城を守り、秀忠軍と戦ったが、最終的には降伏を余儀なくされました。

2. **家康の意向**: 家康は信繁と昌幸に対して死罪を命じましたが、これは彼らが西軍として戦ったことによるもので、特に信繁の奮闘が家康にとって脅威であったためです。信繁は戦闘において徳川軍を翻弄し、家康本陣への攻撃を試みるなど、その存在感を強く示しました。

3. **助命嘆願**: 信繁の兄・真田信之とその義父である本多忠勝が家康に助命を嘆願した結果、最終的には死罪ではなく高野山への追放という処分が下されました。この追放処分は死罪に次ぐ重いものであり、信繁と昌幸は長期間の蟄居生活を強いられることとなりました。

このように、信繁が死罪を命じられた背景には、彼の戦争での立場や家康との政治的な駆け引きが大きく影響しています。

関ヶ原の戦いの後、真田信繁はどのようにして命を救ったの

関ヶ原の戦いの後、真田信繁(幸村)は巧妙な戦略と行動によって命を救いました。以下にその経緯を示します。

## **命を救った経緯**

1. **高野山への流罪**:

関ヶ原の戦いで西軍が敗北した結果、信繁は父・昌幸と共に徳川家康からの報復を恐れ、高野山に流罪となりました。信繁は、信之の助命嘆願により死罪を免れ、比較的自由な生活を送ることができた。

2. **生活の工夫**:

高野山では、信繁は家臣たちと共に九度山に移住し、流罪人としての生活を続けました。この間、彼は周囲との関係を築きつつ、戦国時代の終息を見据えていました。

3. **再起の機会**:

1614年、大坂冬の陣で豊臣秀頼から出陣要請があり、信繁はこれに応じて大坂城に加勢することになります。彼はここで「真田丸」という砦を築き、東軍に対抗しました。

4. **戦闘での活躍**:

大坂夏の陣では、信繁は徳川家康の本陣への突撃を指揮し、その奮闘ぶりが評価されましたが、最終的には討たれてしまいます。しかし、その勇敢な行動は敵からも称賛され、「真田日本一の兵」と呼ばれるまでになりました。

## **結論**

真田信繁は関ヶ原の戦い後、高野山への流罪という厳しい状況から巧みな戦略と周囲との関係構築によって生き延び、その後再び戦場に立つ機会を得ました。彼の生涯は忠義と勇気の象徴として語り継がれています。

真田信繁が関ヶ原の戦いで使用した城塞の特徴は

真田信繁(幸村)が関ヶ原の戦いで使用した城塞は**上田城**であり、その特徴には以下の点が挙げられます。

## 上田城の特徴

- **築城と立地**: 上田城は1583年に真田昌幸によって築かれ、長野県上田市に位置しています。この城は、周囲の地形を活かした防御的な設計がなされており、堀や土塁を備えています。

- **防御設備**: 上田城は多くの櫓(やぐら)や櫓門を持ち、特に本丸には7棟の櫓が配置されていました。これにより、敵の動きを監視し、射撃のための有利な位置を確保することができました。

- **戦術的役割**: 信繁は上田城を利用して徳川秀忠軍を足止めし、関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしました。彼は巧妙な戦術で少数の兵力で大軍を相手にし、秀忠軍を5日間も遅延させることに成功しました。

- **歴史的意義**: 上田城は第一次・第二次上田合戦で徳川軍を撃退したことで知られ、信繁と昌幸の戦術的才能が際立った場でもあります。関ヶ原の戦い後、上田城は徳川軍によって破却されましたが、その後も歴史的な価値が評価されています。

このように、上田城は信繁が関ヶ原の戦いで活用した要塞として、その防御力と戦略的な重要性から特筆される存在です。

真田信繁が豊臣秀吉にどう評価されたの

真田信繁が豊臣秀吉にどう評価されたの

真田信繁(幸村)は、豊臣秀吉から非常に高く評価されていました。彼の初陣は1590年の小田原の役であり、ここで彼は徳川軍に対して勇敢に戦い、その名を広めました。この活躍により、秀吉は信繁を上田城主として認め、本領を安堵しました。

信繁は秀吉の信任を受け、1598年には豊臣の姓を与えられ、兄・信幸と同等の官位を持つことになりました。これは彼が秀吉から特別にかわいがられていたことを示しています。信繁はまた、秀吉の指揮下で様々な戦役に参加し、その武勇を示しました。特に小田原征伐や朝鮮出兵などで重要な役割を果たし、秀吉の天下統一に貢献しました。

しかし、秀吉が亡くなると豊臣家内部の不和が表面化し、信繁はその後も豊臣家への忠誠を貫きました。大坂の陣では、彼は再びその武名を天下に知らしめることになりますが、最終的には豊臣家は滅亡する運命にありました。

真田信繁が秀吉に特別に評価された理由は

幸村が秀吉から特別にかわいがられた具体的な事例は

小田原の役での真田信繁の活躍はどのように評価されたの

真田信繁が秀吉に臣従した背景は

関ヶ原の戦いでの真田信繁の行動はどのように評価されたの

真田信繁の戦い方について教えて

真田信繁の戦い方について教えて

真田信繁(幸村)の戦い方は、卓越した戦略眼と勇猛な戦闘能力を組み合わせた独特のものでした。以下に彼の戦い方の特徴を挙げます:

## 戦略的思考

1. 地形を活かした防御戦略

信繁は大坂城の弱点を見抜き、南東の防御が手薄な場所に「真田丸」と呼ばれる出城を築きました。これにより敵の攻撃を一手に引き受け、大きな損害を与えることに成功しました。

2. 先見性と柔軟な戦術

父・昌幸から学んだ戦略と、自身の経験を組み合わせ、状況に応じた柔軟な戦術を展開しました。

## 果敢な攻撃

1. 決死の突撃作戦

大坂夏の陣では、徳川家康の本陣を目指して決死の突撃を敢行しました。

2. 精鋭部隊の指揮

真田隊を率いて、複数の徳川軍部隊を突破し、家康本陣に二度も突入するなど、優れた指揮能力を発揮しました。

## 心理戦略

1. 敵の動揺を誘う

真田丸の構築や果敢な攻撃により、敵軍に大きな心理的プレッシャーをかけました。

2. 士気の維持

自身の決死の覚悟を示すことで、部下たちの士気を高く保ちました。

## 少数精鋭の活用

信繁は、数的不利を戦略と勇気で補い、少数の兵で大軍に立ち向かう術に長けていました。

真田信繁の戦い方は、綿密な戦略立案と大胆不敵な実行力を併せ持つものでした。彼の戦術は、敵を翻弄し、数的不利を覆す可能性を秘めた、極めて効果的なものだったのです。

真田信繁が大坂夏の陣で徳川家康にどのような戦術を用いたの?

真田信繁は大坂夏の陣において、徳川家康に対して巧妙かつ大胆な戦術を展開しました。

## 地形を活かした防御戦略

信繁は茶臼山の地形を巧みに利用しました。豊臣方の部隊は、50間(約91メートル)の谷を挟んだ高地に布陣し、自然の要害を活かして防御態勢を整えました。この戦略により、数的劣勢(豊臣方5万5000に対し徳川方15万5000)を補うことを狙いました。

## 家康本陣への奇襲作戦

信繁の最大の目標は徳川家康の打倒でした。彼の計画は以下の通りでした:

1. 明石掃部を瓜生野に移動させる

2. 明石からの合図(狼煙)を待つ

3. 信繁が家康の本陣に突撃する

4. 家康本陣の旗本が出陣したら、その手薄な部分を明石が攻撃する

この作戦は、家康を直接討ち取ることで戦局を一気に覆すことを目指した大胆な一発逆転の策でした。

## 「赤備え」の猛攻

信繁は約3000の「赤備え」の軍勢を率いて、家康の本陣に3度も攻撃を仕掛けました。この猛攻により、家康の周囲の武将たちは逃げ出し、最後まで家康のそばに残ったのは金地院崇伝と本多政重のみだったとされています。

## 影武者戦術

信繁は自身と同じ鎧をつけた影武者を複数用意し、「大御所の御首頂戴」と叫びながら四方に散らせました。この戦術により、敵を混乱させ、本陣への攻撃をより効果的にしました。

信繁のこれらの戦術は、徳川家康を一時的に危機に陥れるほどの効果を発揮し、家康に切腹を覚悟させるほどの脅威となりました。しかし、最終的には豊臣方の数的劣勢もあり、完全な勝利には至りませんでした。

真田信繁が真田十勇士と共に戦った際の具体的な戦い方は?

真田信繁(幸村)は、真田十勇士と共に独特の戦術を用いて戦いました。以下に具体的な戦い方を示します。

## 真田丸での戦術

1. **敵の裏切りを逆手に取る策略**: 南条元忠という内通者の計画を逆手に取り、偽の狼煙を上げて徳川軍をおびき寄せました。

2. **待ち伏せ攻撃**: 敵を引き寄せた後、絶妙のタイミングで一斉攻撃を命じました。これは父・昌幸から受け継いだ「真田戦法」と呼ばれるものです。

3. **地の利を活かした射撃**: 高台に位置する真田丸から、弓や鉄砲を使って徳川軍を効果的に攻撃しました。

4. **熟練の射手の活用**: 九度山村の猟師出身の鉄砲手を起用し、高い精度の射撃を実現しました。

## 真田十勇士との連携

1. **影武者の活用**: 根津甚八が信繁の影武者として活動し、敵を惑わせました。

2. **忍者的戦術**: 目潰しの粉などを使用し、敵の視界を奪う戦術を採用しました。

3. **爆弾の使用**: 望月六郎が爆弾を使いこなし、関所の爆破などに活用しました。

## 戦略的な配置

信繁は大坂城の弱点であった南東の場所に真田丸を築き、効果的な防衛を行いました。この戦略的な配置により、徳川軍に大打撃を与えることができました。

これらの戦術により、信繁と真田十勇士は徳川軍に対して大きな戦果を上げました。特に真田丸での戦いでは、徳川軍に冬の陣における総戦死者の5分の4にも及ぶ被害を与えたとされています。

真田信繁が夜討ち朝駆けを実施した際の戦況は?

真田信繁(幸村)が夜討ち朝駆けを実施した際の戦況について、以下のように概要をまとめることができます。

## 第二次上田合戦での活躍

慶長5年(1600年)9月、関ヶ原の戦いに伴う第二次上田合戦において、真田信繁は父昌幸とともに西軍(豊臣方)として上田城に立てこもりました。この戦いで、信繁と昌幸は徳川軍に対して激しい抵抗を行いました。

## 夜討ち朝駆けの戦術

真田昌幸は信繁(幸村)を出撃させて、夜討ちと朝駆けの攻撃を加えました。この戦術は、敵陣を不意に襲う効果的な方法として知られています。

## 戦況の推移

具体的な戦況としては、以下のような展開があったと考えられます:

1. 真田軍は敵を城壁のそばまでおびき寄せました。

2. 城中から弓・鉄砲で狙撃を行いました。

3. 敵がひるむと同時に出撃し、横あるいは背後の伏兵が槍を繰り出して敵を混乱に陥れました。

この巧妙なゲリラ戦法により、徳川軍は右往左往の混乱状態に陥りました。

## 戦いの結果

真田父子の奮闘により、徳川軍を苦しめることに成功しました。この戦いでの活躍は、真田氏の武名をさらに高めることとなりました。

しかし、西軍全体が関ヶ原の戦いで敗北したため、最終的に真田昌幸と信繁は高野山へ配流となりました。

真田信繁の夜討ち朝駆けを含む戦術は、不利な状況下で効果的に敵を翻弄し、徳川軍に大きな打撃を与えた例として、彼の軍事的才覚を示すエピソードとなっています。

真田信繁が昌幸から受けた秘策について詳しく知りたい

真田昌幸は死の間際に、息子の信繁(幸村)に「打倒徳川」の秘策を伝授しました。この秘策の詳細は以下の通りです:

1. 豊臣方と徳川方の合戦が起こることを予測し、豊臣方が昌幸を招くと想定しました。

2. 約2万の兵を率いて青野ヶ原(岐阜県大垣市)に出陣し、関東の軍勢を防ぐ作戦を立てました。

3. 実際の意図は、以下の通りでした:

- 昌幸のような名将が出陣すれば、家康は慌てて関東から奥州まで兵を募る。

- その間に兵を引いて瀬田(滋賀県大津市)、宇治(京都府宇治市)で防御体制を築く。

- 二条城(京都市中京区)を焼き払う。

- 堅城の大坂城(大阪市中央区)に籠城する。

4. 夜討ち朝駆けで徳川方の軍勢を悩ませ、徳川方に味方した武将を豊臣方に戻らせる戦略を立てました。

5. 最終的に徳川方を100里(約400キロメートル)の外に押し返すことを目指しました。

昌幸はまた、豊臣方の重臣である大野治長と治房兄弟が兵法を知らないため、この作戦を拒否し、軍勢を分散させて無謀な戦いを挑み自滅すると予言しました。

実際に、大坂の陣では信繁が昌幸の教えを活かした形跡が見られます。信繁は、まず畿内を制圧し、関東の徳川と西国の諸大名を遮断する作戦を提案しました。近江国の瀬田川まで軍を進め、ここで関東から進軍してくる徳川軍を迎え撃ち、足止めしている間に諸大名を味方につけ、その見込みが無いときに初めて城に立て籠もって戦う、二段構えの作戦を主張しました。

しかし、大野治長ら豊臣家臣の案である、警戒・連絡線を確保するために周辺に砦を築きつつ、堅固な大坂城に籠城する作戦が採用されました。これは昌幸の予言通りの展開となりました。

このように、昌幸から受け継いだ知略と忠義の精神が、信繁の戦略と行動に大きな影響を与えたことがわかります。

真田信繁が徳川方と戦った際の戦略は?

真田信繁が徳川方と戦った際の戦略は、「真田の軍法」と呼ばれる独特の戦術に基づいていました。その主な特徴は以下の通りです。

## 少数精鋭による戦略

信繁は、寡兵で大軍を破る極意を体現しました。これは祖父や父から受け継いだ「真田の誇り」と「真田の軍法」に基づくものでした。

## 地の利を活かした戦術

真田家は山岳地帯を基盤としており、地形を最大限に活用する戦法を得意としていました。

## ゲリラ戦と籠城戦の組み合わせ

信繁は、以下の戦術を巧みに組み合わせました:

1. 籠城戦で敵を引き寄せる

2. ゲリラ戦で敵を翻弄する

3. 伏兵を使って敵の裏をかく

## 諜報戦と撹乱戦術

戦わずに敵を切り崩す諜報戦や、敵の混乱を誘う撹乱戦術も真田の軍法の特徴でした。

## 真田丸の活用

大坂冬の陣では、信繁は「真田丸」という出丸を築き、そこで巧みな戦略を展開しました。この戦いで、信繁は見事な采配を振るい、徳川軍に大打撃を与えました。

## 敵の油断を誘う戦術

信繁は、敵に油断させる戦術も用いました。例えば、大坂冬の陣では、真田丸の前方にある篠山を一度放棄することで敵を誘い込み、反撃の機会を作りました。

これらの戦略により、真田信繁は少ない兵力で大軍を相手に効果的に戦うことができました。彼の戦略は、武田信玄の軍法も継承しており、地形や敵の心理を巧みに利用する高度な戦術だったと言えます。

真田信繁が高野山で過ごした生活は

真田信繁が高野山で過ごした生活は

真田信繁(幸村)の高野山での生活は短期間でした。関ヶ原の戦い後、父昌幸とともに高野山に配流されましたが、その滞在は以下のような特徴がありました:

## 高野山での生活

1. **滞在場所**: 高野山の蓮華定院に仮住まいしました。

2. **家族との別居**: 当時高野山は女人禁制だったため、幸村の妻子は山麓の九度山で別れることになりました。

3. **随行者**: 上田から何人もの家臣が同行し、比較的自由な行動が許されていました。

4. **経済状況**: 国元からの仕送りに頼る生活で、苦しい面もありました。

5. **滞在期間**: 冬の寒さを理由に、同年中に九度山へ移住しています。

## 九度山への移住

高野山での滞在後、幸村は九度山に移り、そこでの生活が長く続きました。九度山では:

1. **住居**: 父昌幸とは別の屋敷に住み、刺客対策としました。

2. **生計**: 「真田紐」を編んで販売し、収入を得ながら世相も探っていました。

3. **訓練**: 監視の目を逃れて川原で馬術や武術の訓練を続けていたとされます。

4. **将来への備え**: 父昌幸から徳川と豊臣の戦いに備えた策を学んでいました。

真田信繁の高野山での生活は短かったものの、その後の九度山での日々が彼の将来を左右する重要な時期となりました。地元の人々に慕われ、後の大坂の陣への脱出を可能にしたとも考えられています。

真田信繁が高野山での生活が短かった理由は

真田信繁(幸村)の高野山での生活が短かった主な理由は、高野山の厳しい寒さでした。以下に詳細を説明します:

1. **極端な寒さ**: 高野山は標高1,000m前後の山々の集合体で、冬の寒さが尋常ではありませんでした。1981年の記録では最低気温が-13.4°Cに達しています。

2. **避寒の必要性**: 高野山の寒さは、当時の住人にとっても耐え難いものでした。お坊さまたちでさえ、厳冬期には一部のスタッフを残して山麓の「里坊」と呼ばれる避寒地に避難していたほどです。

3. **九度山への移住**: 真田昌幸と信繁(幸村)は、高野山の蓮華定院に配流された後、冬の寒さを理由に九度山に移住することになりました。

4. **より適した環境**: 九度山は高野山よりも生活に適していたようです。真田父子は家臣とともに20人以上で暮らし、川遊びや連歌を楽しむなど、比較的自由な生活を送ることができました。

5. **長期滞在の場所**: 九度山は真田父子の主な蟄居地となり、大坂の陣まで長期にわたってここで過ごすことになりました。

これらの理由から、真田信繁(幸村)の高野山での生活は短期間で終わり、より生活に適した九度山に移ることになったのです。

真田信繁が高野山での生活が寒かった理由は

真田信繁(幸村)が高野山での生活が寒かった理由は、主に以下の点にあります:

1. 高地による厳しい気候: 高野山は標高約1,000メートルの山々の集合体であり、その高地ゆえに冬季の気温が極端に低くなります。

2. 記録的な低温: 1981年には最低気温が-13.4°Cを記録するなど、高野山の寒さは尋常ではありませんでした。幸村が生きていた時代も同様に厳しい寒さだったと推測されます。

3. 避寒の慣習: 高野山の寒さは、地元の僧侶たちにも影響を与えていました。厳冬期には、一部のスタッフを残して多くの僧侶が山麓の「里坊」と呼ばれる避寒地に避難していたほどです。

4. 長期的な寒さ: 高野山の4月は大阪の3月、11月は大阪の2月に相当するほど寒く、真冬は最低気温が氷点下となることが多々あります。

5. 湿度と降水量: 高野山は年間を通して大阪よりも降水量が多く、湿度も高い地域です。これにより、寒さがより厳しく感じられる可能性があります。

これらの要因により、真田信繁は高野山での生活が非常に寒く厳しいものだったと考えられます。そのため、後に山麓の九度山へ移転することになったのです。

高野山での生活で真田信繁が学んだことは

真田信繁(幸村)は、関ヶ原の戦い後、高野山に蟄居を命じられましたが、その後九度山に移り住み、14年間にわたって生活しました。この期間中、信繁は戦に備えて兵術や文学を学びました。

具体的には:

1. 兵術の研鑽:将来の戦いに備えて、軍事戦略や戦術を磨いたと考えられます。

2. 文学の習得:文化的な教養を深め、精神的な成長を図ったと推測されます。

3. 静かな生活:蟄居生活を通じて、内省や思索の時間を持ち、精神的な強さを培った可能性があります。

4. 家族との時間:九度山では妻子と過ごすことを許されたため、家族との絆を深める機会となったでしょう。

この期間は、信繁が戦国武将としての技能を磨きつつ、人間的な成長を遂げる重要な時期だったと考えられます。

高野山での生活が九度山に移された理由は

高野山での生活が九度山に移された主な理由は以下の通りです:

## 厳しい気候条件

高野山の最も重要な移転理由は、その厳しい気候、特に冬の寒さでした。高野山は標高約1,000メートルに位置し、冬季の寒さは極端なものでした。1981年には最低気温が-13.4°Cを記録するなど、非常に厳しい環境だったことがわかります。

## 僧侶の避寒慣習

高野山の厳しい冬の寒さは、僧侶たちの生活にも大きな影響を与えていました。厳冬期には、一部のスタッフを残して多くの僧侶が山麓の「里坊」と呼ばれる避寒地に避難する慣習がありました。この慣習は、高野山での生活の困難さを示しています。

## 九度山の地理的利点

九度山は高野山の麓に位置し、高野山への玄関口としての役割を果たしていました。慈尊院は弘法大師(空海)が高野山参拝の表玄関として創建した寺院であり、高野山への宿所や冬期の避寒修行の場としても機能していました。

## 真田家の特殊事情

真田昌幸と幸村親子の場合、高野山から九度山への移動には別の理由もあったとされています。一説によると、幸村が妻と暮らしたいと願ったため、女人禁制の高野山から近隣の九度山に移されたという説があります。

これらの理由により、高野山での生活が九度山に移されることとなりました。気候条件の厳しさと生活の利便性が主な要因であり、真田家の場合は個人的な事情も加わっていたと考えられます。

高野山での生活で真田信繁が行った活動は

真田信繁(幸村)は実際には高野山ではなく、その麓にある九度山町で過ごしていました。九度山町での信繁の活動については、以下のようなことがわかっています:

## 九度山町での生活

**蟄居生活**

1600年に蟄居を命じられた信繁は、父昌幸とともに九度山町で過ごしました。

**地元住民との交流**

信繁は九度山町で地元の人々に慕われていたとされています。その人間的な魅力により、後の大坂の陣の際に脱出する際にも地元民の黙認があったと考えられています。

**日常生活の様子**

「九度山・真田ミュージアム」では、信繁と父昌幸、息子大助の九度山での生活がパネル展示や映像で紹介されています。

**地域への影響**

信繁の滞在は、現在も九度山町に大きな影響を与えています。毎年「真田まつり」が開催され、武者行列や真田太鼓などのイベントが行われています。

## 九度山町の取り組み

信繁の遺産を活かし、九度山町では以下のような取り組みが行われています:

1. 「紀州九度山真田そば」の開発と「幸村庵」の開業

2. 「九度山・真田ミュージアム」の建設

3. 大河ドラマ関連イベントの開催

これらの活動を通じて、九度山町は「真田氏ゆかりの地」として観光振興を図っています。