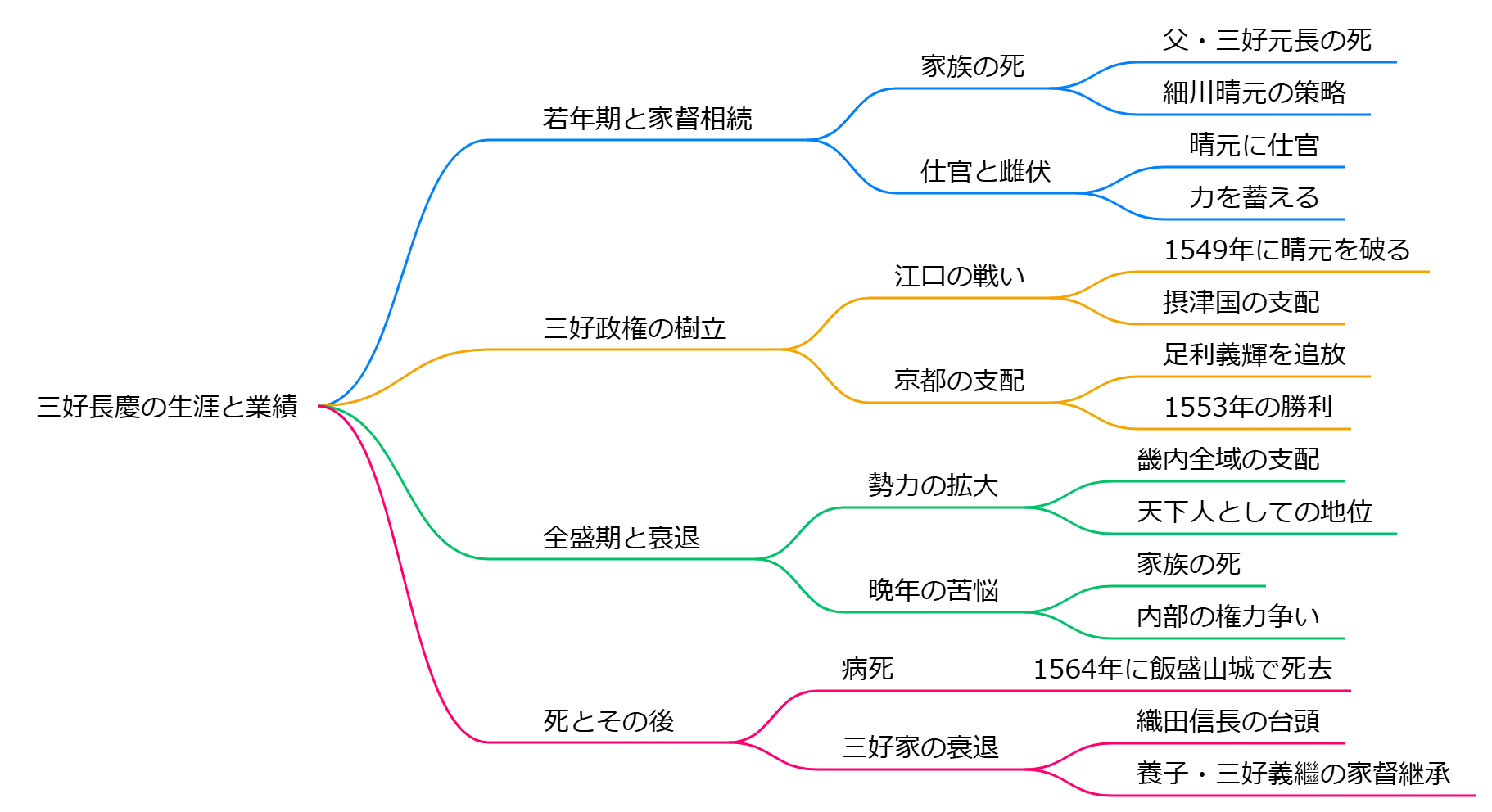

三好長慶の生涯と業績

三好長慶(みよしながよし)は、1522年に阿波国(現在の徳島県)で生まれ、1564年に亡くなった日本の戦国時代の大名です。

彼は、室町幕府の有力家臣であった細川晴元のもとで成長し、最終的には彼を凌ぐ力を持つようになりました。

以下に、彼の生涯と業績を詳述します。

若年期と家督相続

三好長慶は、父・三好元長の死後、11歳で家督を継ぎました。

父は細川晴元の家臣であり、彼の死は細川家の策略によるものでした。

長慶は、父の仇である晴元に仕官し、雌伏の時を過ごしながら力を蓄えていきました。

三好政権の樹立

1549年、長慶は「江口の戦い」で細川晴元を破り、摂津国のほとんどを支配下に置きました。

この戦いは、彼が主君を追放し、実質的な権力を握るきっかけとなりました。

以降、彼は足利義輝を追放し、京都を支配することに成功します。

1553年には、義輝との戦いに勝利し、彼を近江に追放しました。

全盛期と衰退

三好長慶の勢力は、畿内のほぼ全域に及び、彼は「天下人」としての地位を確立しました。

しかし、彼の晩年は家族の死や内部の権力争いによって暗い影を落とします。

1561年には重要な軍事将領である弟・十河一存が死去し、1563年には嫡男・三好義興も早逝しました。

これにより、長慶は心身ともに疲弊し、最終的には弟の安宅冬康を誅殺するという悲劇的な決断を下しました。

死とその後

1564年、三好長慶は飯盛山城で病死しました。

彼の死後、三好家は急速に衰退し、織田信長が台頭することになります。

長慶の死後、彼の養子である三好義繼が家督を継ぎましたが、三好家の権力はもはや失われていました。

三好長慶は、戦国時代における重要な人物であり、彼の生涯は日本の歴史において大きな影響を与えました。

彼の業績は、下克上の象徴としても知られ、近年では再評価が進んでいます。

三好長慶

三好長慶

三好長慶(みよしながよし)は、戦国時代の日本における重要な武将であり、1522年から1564年まで生きました。彼は阿波国出身で、最初は細川晴元の家臣として仕官しましたが、後に細川政権を崩壊させ、独自の政権である「三好政権」を樹立しました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

- 三好長慶は、阿波細川氏の重臣である三好元長の子として生まれました。幼少期から軍略に優れた才能を示し、12歳の時には本願寺と細川晴元との講和を斡旋するなどして頭角を現しました。

**三好政権の確立**

- 彼は、細川晴元に対抗し、室町幕府第13代将軍足利義輝と共に晴元を京都から追放しました。この行動により、彼は畿内全域を支配する実力者となり、「三好政権」と呼ばれる独裁政権を築きました。彼は特に芥川山城や飯盛山城を拠点として、近隣諸国を次々と制圧しました。

**晩年と死**

- 三好長慶の政権は一時的には強大でしたが、家中の権力争いや敵対勢力の反発により次第に衰退しました。彼自身も43歳で急逝し、その後は織田信長によって勢力図が大きく変わりました。

## 三好長慶の影響

三好長慶は、日本の戦国時代における「下克上」の象徴とも言える存在であり、彼の行動は後の戦国武将たちにも多大な影響を与えました。特に、彼の弟たちもそれぞれ異なる地域で活躍し、三好家全体が広範囲な支配を確立する要因となりましたが、多くが若くして命を落としたため、その後の衰退にも繋がりました.

このように、三好長慶は戦国時代における重要な政治的・軍事的な人物であり、その業績や影響は今日でも評価されています。

三好長慶が築いた城の特徴は

三好長慶が築いた城、特に飯盛城には、いくつかの顕著な特徴があります。

## 飯盛城の特徴

- **規模と構造**: 飯盛城は南北約700メートル、東西約400メートルの広さを誇り、西日本有数の山城です。城内には114の曲輪が配置されており、戦略的な設計が施されています。

- **石垣の使用**: この城は多くの曲輪で石垣が用いられており、石材をほぼ垂直に積み上げる技術が見られます。飯盛城は、織田信長の安土城に先駆けて石垣を多用した貴重な例とされており、当時の築城技術を示しています。

- **防御設計**: 堀切や土橋が多数残っており、敵の侵入を防ぐための工夫が施されています。特にS字形の土橋は進入を難しくする設計です。

- **文化的側面**: 長慶はこの城で連歌の会を催すなど文化活動にも力を入れており、またキリスト教布教を許可したことで地域に影響を与えました。彼の死後もその影響は続き、飯盛城は政権の中心地として重要な役割を果たしました。

これらの特徴から、三好長慶が築いた飯盛城は単なる軍事施設ではなく、彼の権力と文化的影響力を示す重要な歴史的遺産であることがわかります。

芥川山城の主郭はどんな構造か

芥川山城の主郭は、戦国時代の典型的な山城の構造を持ち、特にその防御性と居住性が特徴的です。以下に主郭の構造について詳しく説明します。

## 主郭の構造

**位置と規模**

- 芥川山城は標高182.6メートルの三好山に築かれ、約500メートル×400メートルの広さを持つ大阪府下で最大級の城跡です。主郭はその中心部に位置し、周囲には複数の曲輪が展開しています。

**防御施設**

- 主郭は、尾根を断ち切った堀切や土塁が配置されており、これにより敵の侵入を防ぐ工夫がなされています。特に、南側の大手道には高さ2メートル以上の石垣が築かれており、これは当時としては珍しい技術で、城主の威厳を示す役割も果たしています。

**居住空間**

- 発掘調査によって、主郭内には大きな礎石建物の跡が見つかり、御殿的な施設が存在したことが確認されています。また、「塼列建物」と呼ばれるタイルを用いた構造物も発見されており、これらは当時の豪華な居住空間を示しています。

**曲輪と遺構**

- 主郭には土橋や土塁などの遺構が残っており、特に東側曲輪群との境界には竪土塁跡があります。この竪土塁は敵の迂回を阻止するために設けられたと考えられています。

**視点**

- 主郭からは大阪平野や周囲の景観を一望できるため、戦略的にも重要な位置にあります。この視点は城主にとって警戒や指揮を行う上で大きな利点となります。

芥川山城は、その構造や遺構から中世日本の城郭技術や戦略を知る上で貴重な資料となっています。

三好長慶が他の城でも石垣を用いた例はあるか

三好長慶が石垣を用いた城の例として、特に有名なのは**飯盛城**です。この城は、戦国時代において長慶が居城とした山城であり、広範囲にわたって石垣が整備されていたことが最近の調査で確認されています。

## 飯盛城の特徴

- **石垣の規模**: 飯盛城では、推定で長さ30メートル、高さ3メートル以上の石垣が発見されており、特に「千畳敷郭」では巨大な石が使用されていました。

- **先駆的な技術**: 飯盛城は、織田信長の小牧山城に先立って石垣を全面的に導入した例として評価されています。専門家によると、長慶が信長よりも早く石垣造りの城郭を志向していた可能性が高いとされています。

## その他の城

三好長慶が直接関与した他の城については具体的な記録は乏しいですが、彼の影響下で石垣を用いた城郭が増えていったことは確かです。長慶はその権力を背景に、五畿内を支配しながら文化交流の場ともなった飯盛城を通じて、戦国時代の城郭建設における重要な役割を果たしました。

このように、三好長慶は飯盛城を中心に石垣技術を用いた先駆者として知られています。

芥川山城の歴史がもっと知りたい

芥川山城の歴史は、戦国時代の日本における重要な城郭の一つとして知られています。以下にその詳細をまとめます。

## 概要

- **位置**: 大阪府高槻市の三好山(標高182.6メートル)に築かれた連郭式山城です。

- **築城年**: 永正12年(1515年)から13年(1516年)にかけて、細川高国によって築かれました。

## 歴史的経緯

### **初期の築城**

芥川山城は、細川高国が摂津国の守護として、戦国時代の混乱の中で築いたものです。この城は、当時の技術を駆使しており、300~500人が動員されて建設されたと伝えられています.

### **三好長慶の時代**

その後、細川高国が自害し、細川晴元が城主となりますが、三好長慶が晴元を追放し、天文22年(1553年)から約7年間、芥川山城を居城としました。長慶はこの期間に畿内を支配し、「天下人」として名を馳せました.

### **織田信長との関係**

永禄11年(1568年)、織田信長が上洛し、三好一族は城を追われます。その後、和田惟政が城主となりますが、高槻城へ移った後は次第に廃城となりました.

## 文化財としての指定

2022年11月には、芥川山城跡が国の史跡に指定されました。この指定は、日本の歴史上重要な遺跡として保護されることを意味し、戦国時代の政治や軍事を理解する上で貴重な資料となっています.

## 現在の状況

芥川山城は「続日本100名城」にも選ばれており、多くの観光客が訪れるスポットとして知られています。遺構として残る土塁や石垣は戦国時代の築城技術を示す貴重な証拠であり、訪れる人々に当時の歴史を感じさせます.

このように、芥川山城は日本の戦国時代における重要な歴史的遺産であり、その遺構や歴史的背景から多くを学ぶことができます。

他の三好長慶の城について教えて

三好長慶(みよしながよし)は、戦国時代において重要な役割を果たした武将であり、彼が居城として利用した城は複数存在します。以下に、彼が関連した城について詳述します。

## 飯盛城(いいもりじょう)

- **位置と歴史**: 飯盛城は、大阪府の四條畷市と大東市にまたがる山頂に位置しており、長慶が1560年に拠点を芥川山城から移したことで知られています。この城は五畿内と四国を統治するための重要な拠点でした。

- **構造と特徴**: 城の規模は南北約700メートル、東西約400メートルで、多くの曲輪や堀切が良好な状態で残っています。特に、石垣が多く用いられており、安土城よりも早い時期に築かれた野面積みの石垣が特徴です。飯盛城は「続日本100名城」にも選定されており、国の史跡にも指定されています。

- **文化的意義**: 長慶はこの城で連歌の会を開くなど文化人としての一面も持ち、キリスト教布教を許可したことから「河内キリシタン」の発展にも寄与しました。

## 芥川山城(あくたがわやまじょう)

- **位置と歴史**: 芥川山城は摂津国(現在の大阪府高槻市)に位置し、長慶がその前の拠点として利用していました。この城は摂津国最大規模の山城とされており、長慶の権力基盤を築く上で重要な役割を果たしました。

- **構造**: 天然の地形を利用した防御的な構造を持ち、周囲には河川が流れています。長慶はこの城から畿内の支配を進めました。

## 高屋城(たかやじょう)

- **位置**: 高屋城は大阪府羽曳野市に位置し、長慶の弟である三好実休が守備していました。この城は南河内地域における重要な拠点として機能しました。

## まとめ

三好長慶は飯盛城や芥川山城、高屋城など複数の城を拠点として利用し、戦国時代の政治的な動乱の中で重要な役割を果たしました。彼の居城はいずれも戦略的な位置にあり、その構造や文化的活動からも当時の権力者としての影響力が伺えます。

芥川山城の石垣はどのようにして築かれたの

芥川山城の石垣は、戦国時代における築城技術の一例として特に注目されています。この城は1516年頃に細川高国によって築かれ、その後、三好長慶が改修を行いました。石垣の構築には、300~500人の労働者が昼夜を問わず動員されたと伝えられています。

## 石垣の特徴と構築方法

**使用された材料**

- **大きな自然石と粗割石**: 芥川山城の石垣は、主に大きな自然石と粗割石を使用して築かれています。これらの石材は、六甲山周辺や京都南部から搬入されていました。

- **小石の詰め込み**: 石垣の隙間には小石が詰め込まれており、これにより構造が安定しています。

**築造技術**

- **2メートル以上の高さ**: 現在でも残る石垣は、2メートル以上の高さがあり、戦国時代としては珍しい防御機能を持っています。

- **特異な組み方**: 一部の石垣は、戦国時代の技術では考えられないような組み方がされていることから、三好長慶時代に特有の技術が用いられた可能性があります。

## 石垣の配置

芥川山城では、特に「大手」と呼ばれる主要な出入り口付近に重点的に石垣が築かれています。この部分は登城者に対して城主の威厳を示す役割も果たしていたと考えられています。また、城全体にわたって石垣が分布していることが発掘調査によって明らかになっており、特に南斜面や大手道には視覚的にも印象的な大型の石材が使用されています。

## まとめ

芥川山城の石垣は、その規模や技術的な特異性から、日本の中世城郭建設史において重要な位置を占めています。戦国時代の築城技術を反映したこの城は、歴史的価値だけでなく、建築技術としても興味深い研究対象となっています。

三好長慶と織田信長の関係は

三好長慶と織田信長の関係は

三好長慶と織田信長の関係は、戦国時代の日本における権力闘争の一環として重要です。三好長慶は、阿波国出身の戦国武将であり、細川晴元の家臣から独立し、畿内の大部分を支配する三好政権を樹立しました。彼は1549年に江口の戦いで細川晴元を破り、摂津国を掌握し、実質的な天下人として君臨しました。

一方、織田信長は長慶が権力を持っていた時期にはまだ若く、彼が天下人として台頭する前の時代背景があります。信長は1560年に桶狭間の戦いで今川義元を破り、その後急速に勢力を拡大していきますが、三好長慶が亡くなったのは1564年であり、その後の混乱した状況で信長が台頭することになります。

三好家は、長慶の死後も一時的に権力を維持していましたが、信長の進撃により次第にその勢力は衰退し、最終的には信長によって滅ぼされることになります。このように、三好長慶と織田信長は直接的な対立関係にはなりませんでしたが、両者は戦国時代の権力構造において重要な役割を果たしました。

三好長慶と織田信長はどのような関係だったのか

三好長慶と織田信長の関係は、戦国時代の日本における権力闘争の中で重要な位置を占めています。以下にその概要を示します。

## 三好長慶の台頭

三好長慶は、阿波国出身の武将であり、畿内において強大な勢力を築きました。彼は室町幕府の権威を背景に、足利義輝を追放し、実質的に京都を支配する「天下人」として君臨しました。長慶は、細川晴元や他の大名と時には争いながらも、畿内の政治的安定を図りました。

## 織田信長の台頭

織田信長は1560年代に台頭し、三好氏との対立が顕著になりました。信長は、三好氏が持つ畿内での影響力を脅威と見なし、その打倒を目指しました。1568年には上洛し、三好氏との戦闘が本格化します。

## 対立と戦闘

信長と三好長慶の間には直接的な戦闘がありました。特に信長が京都に進出した際、三好氏との戦闘が行われ、信長は次第にその勢力を削っていきました。最終的には信長が三好氏を排除し、畿内の支配権を確立することになります。

## 結論

このように、三好長慶と織田信長は、一時期同じ時代に存在したものの、その関係は敵対的でありました。信長の台頭によって三好氏は衰退し、日本の歴史における重要な転換点となりました。信長は長慶の影響を受けつつも、その後の天下統一へと進んでいくことになります.

三好長慶が織田信長と初めて出会ったのはいつか

三好長慶が織田信長と初めて出会ったのは、1568年(永禄11年)に信長が足利義昭を奉じて上洛した際です。この時、長慶の勢力は衰退しており、信長が京都を支配する過程での重要な出来事となりました。長慶は1564年に亡くなっているため、実際に信長と直接対面することはありませんでしたが、彼の影響力は信長の時代にも及んでいたとされています。

三好長慶が織田信長に与えた影響は何か

三好長慶は、織田信長に対して重要な影響を与えた戦国時代の武将であり、その政治的・文化的な活動は信長の後の行動に大きな影響を及ぼしました。

## 政治的影響

三好長慶は、室町幕府の権力が弱体化する中で、実質的に畿内を支配し、将軍足利義輝を追放しました。彼は将軍不在の状況下でも京都を支配できることを示し、信長が上洛する際のモデルとなりました。信長が1568年に上洛した背景には、長慶が築いた政治的基盤があったとされます。信長はこの時期、畿内の安定と秩序を維持することを目的としており、これは長慶の影響を受けた結果と考えられています。

## 軍事的戦略

長慶は戦術面でも先進的でした。彼は鉄砲の使用や戦略的な同盟関係を重視し、これらは信長が採用する戦略にも影響を与えました。特に、鉄砲の導入は後の信長による戦術革新に大きく寄与しました。

## 文化的影響

文化面でも、三好長慶は連歌や茶道などの活動に積極的でした。彼の文化活動は、信長が後に推進する文化政策にも影響を与えたと考えられています。特に、商業活動や南蛮貿易への理解も深めており、この点も信長が後に取り入れる要素となりました。

## 結論

三好長慶は、織田信長が後に実現する天下統一の基盤を築いた重要な武将です。彼の政治的手腕や軍事戦略、文化活動は、信長にとって模範となり、その後の日本史における重要な要素となりました。

三好長慶と織田信長の戦いはどのような経緯だったのか

三好長慶と織田信長の戦いは、戦国時代の日本における重要な権力闘争の一環として位置づけられます。以下にその経緯を詳述します。

## 三好長慶の台頭

三好長慶(1522年 - 1564年)は、阿波国出身の戦国武将で、若くして三好家の家督を継ぎ、畿内全域を支配する権力を握りました。彼はもともと細川晴元の家臣でしたが、次第に力をつけて反旗を翻し、「三好政権」を樹立しました。彼の政権は一時的には成功を収めましたが、家族や親族の早世によって次第に衰退していきました。

## 織田信長との対立

織田信長は、1560年の桶狭間の戦いで今川義元を破り、その後急速に勢力を拡大しました。元亀元年(1570年)6月には姉川の戦いで浅井長政と朝倉義景を撃破し、信長の名声は高まりました。しかし、三好長慶は信長から畿内を奪還するために反抗し、摂津に上陸して野田城を拠点としました。この時、三好勢は内部で分裂しており、一部は信長側につく状況でした。

## 戦闘とその結果

1570年7月、三好三人衆(康長、十河存保、安宅信康)は信長に対抗するために兵を挙げましたが、信長軍は優勢でした。その後、三好勢は阿波・讃岐から援軍を受けるも、信長軍の猛攻に遭い、9月には落城寸前まで追い込まれました。この時期、石山本願寺との戦闘が始まり、信長はそちらに注力せざるを得なくなり、一時的に包囲を解くこととなります.

最終的には、1575年4月に三好康長が降伏し、その後四国の三好勢も信長に帰順していきました。このようにして、三好家は信長によって完全に制圧されることとなりました.

## 結論

三好長慶と織田信長の戦いは、日本の戦国時代における権力移行の象徴的な出来事であり、両者の対立はその後の日本史にも大きな影響を与えました。三好家の衰退と信長の台頭は、この時代の政治的な変動を示す重要な事例です。

三好長慶が織田信長に与えた力は何か

三好長慶が織田信長に与えた力は、主に以下の要素に集約されます。

## **1. 政治的基盤の確立**

三好長慶は、室町幕府の将軍足利義輝を追放し、実質的に京都を支配することで、武士としての権威を高めました。この行動によって、信長は長慶が築いた政治的基盤を利用し、将軍権威の下で自らの勢力を拡大することが可能になりました。

## **2. 地政学的優位性**

長慶は堺などの経済的要地を取り囲む城を築き、交通や物流の中心地を押さえることで、経済的な力を強化しました。この地政学的な優位性は、信長が天下統一を目指す際に重要な参考となり、彼自身もこの地域の支配を目指しました。

## **3. 軍事的圧力と戦略**

長慶は多方面からの攻撃に対処しつつ、自らの勢力を維持しました。彼の軍事的な圧力や戦略は、信長が後に直面する敵との戦い方に影響を与えたと考えられます。特に、長慶が将軍義輝との関係で示した軍事的な動きは、信長が同様の状況でどのように行動すべきかの手本となりました。

## **4. 文化的・社会的影響**

三好長慶は「理世安民」を掲げて民衆の安定を図り、この理念は後の信長にも影響を与えました。信長が掲げる「天下布武」の理念には、長慶の政策が反映されている部分もあります。

これらの要素から、三好長慶は織田信長にとって重要な前例と影響源であったと言えるでしょう。彼の行動や政策は、信長が日本全体を統一するための基盤となりました。

三好長慶の弟たちはどんな人物だった

三好長慶の弟たちはどんな人物だった

三好長慶の弟たちは、戦国時代においてそれぞれ異なる役割を果たし、三好家を支えました。以下に主要な弟たちの人物像をまとめます。

## 三好実休

三好実休(みよしじっきゅう)は、長慶の次弟で、阿波国において細川氏に仕えていました。彼は三好家の勢力を保持し、兄・長慶と共に活動しました。実休は阿波守護としての地位を活かし、地域の安定に寄与しました。

## 安宅冬康

安宅冬康(あたぎふゆやす)は、三好元長の三男であり、淡路水軍を率いる重要な武将でした。彼は穏やかで仁慈深い性格で知られ、和歌や茶道にも秀でていました。冬康は兄・長慶を支えつつ、自らも軍事的な成功を収め、特に畠山高政との戦いで活躍しました。

## 十河一存

十河一存(そごうかずまさ)は「鬼十河」と称される豪胆な武将で、讃岐十河家の養子となりました。彼は戦術家としての才能を持ち、数々の戦闘で活躍しました。一存は兄・長慶と共に三好家の拡大に寄与し、その武勇から多くの尊敬を集めました。

## 野口冬長

野口冬長(のぐちふゆなが)は、淡路の野口氏の家督を相続した弟です。彼もまた兄・長慶を支える役割を果たしましたが、他の兄弟に比べて詳細な記録は少なく、その影響力は限定的でした。

これらの弟たちは、それぞれ異なる地域で活動しながら三好家を支え合い、戦国時代の混乱期において重要な役割を果たしました。

三好実休はどのような戦略で成功したの

三好実休は、戦国時代において成功を収めた武将であり、彼の戦略は主に以下の要素に基づいています。

## **1. 政治的な巧妙さ**

実休は、阿波国の守護大名である細川持隆を暗殺することで、実権を握りました。持隆は三好家にとって恩人でしたが、彼の権力が三好家の成長を妨げると判断し、1553年に持隆を殺害しました。この行動により、実休は阿波細川家の実権を掌握し、周辺の敵対勢力に対して優位に立ちました。

## **2. 軍事的な勝利**

実休は、鑓場の戦いで周辺の敵対勢力を一掃しました。この戦いでは、彼は約3,000の兵を率いて600人の久米軍に対して勝利を収め、事実上阿波国を平定しました。この成功により、彼は地域内での権力を確立しました。

## **3. 同盟と連携**

実休は兄の三好長慶と連携しながら行動し、彼らの協力によって畿内での勢力拡大を図りました。兄が畿内で権力を強化する中で、実休は四国方面での支配を確立し、両者が互いに補完し合う形で三好家全体の強化に寄与しました。

## **4. 内部対立への対処**

実休は、自身に敵対する勢力との暗闘にも直面しました。特に細川持隆の死後、持隆派の反発や他の勢力との対立が生じましたが、彼はこれらを乗り越えようとしました。しかし、この過程で完全な支配には至らず、内部抗争が続くこととなりました。

## **まとめ**

三好実休の成功は、政治的な巧妙さや軍事的勝利、兄との連携によるものでありましたが、その背後には内部対立や敵対勢力との緊張も存在していました。彼の戦略は短期的には成功を収めましたが、長期的には様々な課題を抱える結果となりました。

十河一存の戦闘スタイルはどのようなものだったの

十河一存(そごう かずまさ)は、戦国時代の武将であり、その戦闘スタイルは非常に特異で、主に以下のような特徴があります。

## **戦闘スタイルの特徴**

- **武勇攻撃**: 十河一存は「武勇攻撃」を行い、敵部隊に対して強力な攻撃を仕掛けることができます。この攻撃は発動が早く、敵に大きなダメージを与えることが可能です。

- **攻撃上昇の付与**: 彼の戦法は、自部隊に攻撃上昇を付与する能力も持っており、これにより仲間の火力を高めることができます。この特性により、連携攻撃がさらに強化されます。

- **高い武勇**: 十河一存はその武勇が非常に高く、特に攻撃面での強化を得意としています。彼は「攻撃上昇」や「会心率上昇」といった特性を持ち、通常攻撃や武勇攻撃の効果を最大限に引き出します。

- **精神的な強さ**: 戦場で負傷した際にも冷静さを保ち、塩で傷口を消毒してから再び戦闘に復帰するなど、その精神力と耐久力は際立っています。

- **恐れられる存在**: その豪胆さから「鬼十河」と呼ばれ、敵から恐れられる存在となりました。彼の苛烈な戦いぶりは多くの伝説を生み出しています。

## **まとめ**

十河一存の戦闘スタイルは、高い武勇と迅速な攻撃を駆使しつつ、自軍の火力を強化することに特化しています。彼の精神的な強さと豪胆さも相まって、戦場で非常に恐れられる存在となりました。

三好長慶の弟たちはどのようにして三好家の勢力を拡大したの

三好長慶の弟たち、特に三好義賢、十河一存、安宅冬康は、三好家の勢力拡大において重要な役割を果たしました。以下にその具体的な活動を示します。

## 三好義賢の活動

三好義賢は、兄の長慶が畿内に進出した後、阿波国での支配を強化しました。彼は1549年に細川持隆を暗殺し、その後持隆の子である細川真之を擁立することで、阿波国の支配権を確立しました。義賢はまた、国人衆を三好政権の影響下に置くことで、地域の統治を強化しました。

## 十河一存の貢献

十河一存は讃岐地方で活動し、1549年の江口の戦いでは兄・長慶と共に細川晴元勢を破るなど、戦闘において重要な役割を果たしました。さらに、彼は東讃地域の武士たちを服従させるために軍を率い、善通寺合戦では香川氏を降伏させることに成功しました。この結果、讃岐全域が三好氏の支配下に組み入れられました。

## 安宅冬康の役割

安宅冬康もまた、三好家の勢力拡大に寄与しました。彼は特に防衛面で活躍し、兄弟たちと連携して地域の安定を図りました。冬康は他の弟たちと共に協力しながら、三好家全体としての結束力を高めました。

## 結果と影響

これらの活動によって、三好家は阿波から摂津、大和、京都へと広がる広範囲な領土を支配するようになり、その影響力が大名として確立されました。特に義賢と一存がそれぞれ異なる地域で成功したことで、三好家全体としての力が強化されました。最終的には、三好長慶が将軍・足利義輝を迎え入れることで事実上の三好政権が誕生しました。

三好長慶の弟たちはどのくらいの年齢で亡くなったの

三好長慶の弟たちの年齢での死については、以下の情報があります。

- **十河一存(そごうかずまさ)**: 1561年に急死しました。享年は30歳とされています。

- **三好十休(みよしじっきゅう)**: 1562年に久米田の戦いで討死しました。年齢は不明ですが、当時30代であったと考えられています。

- **安宅冬康(あたぎふゆやす)**: 1564年に三好長慶によって誅殺されました。彼もまた30代で亡くなったとされていますが、具体的な年齢は記録されていません。

これらの弟たちの早世は、三好家の衰退に大きく影響を与えました。

三好長慶の弟たちはどのようにして細川家に仕えたの

三好長慶の弟たちは、特に三好実休と三好政長を中心に、細川家に仕官し、重要な役割を果たしました。

## 三好実休

三好実休は、兄の三好長慶が細川晴元に仕えていた時期に、阿波細川家の9代当主である細川持隆に仕官しました。彼は主君である細川持隆を自害に追い込み、その後、阿波細川家の実権を掌握しました。このようにして、実休は四国方面での権力を強化し、兄と共に三好家の覇業を支えました。

## 三好政長

三好政長もまた、細川家に仕官し、特に細川晴元の側近として活動しました。彼は晴元の信任を受けて多くの戦いで戦功を挙げ、その名声は広まりました。しかし、政長は次第に長慶との権力闘争に巻き込まれ、主君との関係が緊張することになりました。

## まとめ

三好長慶の弟たちは、それぞれ異なる方法で細川家に仕え、特に実休は阿波地方での権力を掌握し、政長は中央政界での影響力を強めました。彼らの活動は三好家と細川家との関係に大きな影響を与えました。

三好長慶が畿内を支配するための戦略は

三好長慶が畿内を支配するための戦略は

三好長慶が畿内を支配するために採った戦略は、主に以下の要素から構成されています。

## **1. 政治的独裁の確立**

三好長慶は「三好政権」と呼ばれる独裁体制を確立し、政治的決定権を完全に掌握しました。彼は従来の幕府政治を引き継ぎつつも、全ての行政権を自らの裁量で行使し、地域の自治組織である惣の権利を剥奪しました。

## **2. 軍事的優位性の確保**

長慶は軍事的な圧力をかけ、特に本願寺勢力との戦闘で勝利を収めました。越水城を奪還し、摂津国での戦闘において敵対勢力を打破することで、その名を広めました。また、1549年には江口の戦いで同族の三好政長を討ち取り、細川晴元への反撃に成功しました。

## **3. 地域連携と分権的支配**

長慶は地域豪族との関係を強化し、四国の兄弟との連携を図りながら地域支配を進めました。特に、河内や大和などで反乱が起こる中でもその勢力を維持し、地域ごとの特性に応じた支配方式を編み出しました。

## **4. 将軍家との関係利用**

将軍足利義輝との関係を利用し、自らの地位を強化しました。義輝との和睦後も、長慶は政治的な決定権を握り続け、その影響力を拡大しました。

## **5. 経済基盤の強化**

農村における水利権や農業生産物の管理も重要な要素でした。三好政権は水争いなど地域問題への介入を通じて農民から支持を得る一方で、自らの経済基盤を強化しました。

これらの戦略により、三好長慶は短期間で畿内における強大な権力者となり、その影響力は後の時代にも大きな影響を与えました。

三好長慶が畿内を支配するために選んだ城はどこだった

三好長慶が畿内を支配するために選んだ城は**飯盛城**です。彼は1560年にそれまでの本拠地であった芥川山城から飯盛城に移り、ここを新たな拠点としました。飯盛城は大阪府の大東市と四条畷市に位置し、戦国時代において重要な役割を果たしました。

飯盛城は、当時としては珍しく石垣が多用されており、織田信長が築いた安土城に先駆けた「見せる城」としても知られています。長慶はこの城を通じて畿内の広大な地域を支配し、商業や交通の要所としての機能も果たしました。

三好長慶が松永久秀に実権を奪われた理由は

三好長慶が松永久秀に実権を奪われた理由は、彼の死後に生じた権力の空白と、松久秀の巧妙な策略によるものです。

## **長慶の死と権力の空白**

三好長慶は1564年に病死しました。彼の死は三好政権に大きな影響を及ぼし、特に若年の後継者である三好義継が政権を引き継ぐことになりましたが、義継は未熟であり、実質的な権力を持つことができませんでした。この状況は、長慶の死後に権力を狙う他の武将たちにとって絶好の機会となりました。

## **松永久秀の戦略**

松永久秀は、長慶の信任を受けて大和を支配していた武将であり、長慶の死後、三好家内での影響力を強化しました。彼は三好三人衆(義継の後見人たち)との対立を利用し、彼らがクーデターを起こす中で自立する道を選びました。久秀は、義継と結びつくことで自身の立場を強化し、最終的には三好政権内で実権を握ることに成功しました。

## **内部対立と外部圧力**

長慶の死後、三好政権内では内部対立が激化し、特に三好三人衆との権力闘争が顕著になりました。また、足利義輝との関係も緊張し、義輝が幕府再建を目指して動き出したことも久秀にとって有利に働きました。最終的には、松永久秀が三好政権内で実質的な支配者となり、義継や三人衆との関係を巧みに操ることで、自身の地位を確立しました。

このような背景から、三好長慶は実質的な権力を失い、松永久秀がその後継者として台頭することとなったのです。

三好長慶が室町幕府と和睦した理由は

三好長慶が室町幕府と和睦した理由は、主に以下の要因によるものです。

## 内部の圧力と政治的状況

1. **本願寺一揆の影響**:

- 本願寺の一向一揆が拡大し、細川晴元自身がその制御に苦しんでいました。このため、三好長慶は細川晴元と本願寺の宗主である証如との和睦を仲介することで、幕府の権威を回復し、混乱を収束させる狙いがありました。

2. **権力の安定化**:

- 和睦によって、三好長慶は自らの権力基盤を強化しました。彼は将軍足利義輝との関係を良好に保つことで、自身の地位を高めつつ、周辺諸国の大名たちとの関係も維持しました。

3. **政治的手法**:

- 和睦後、長慶は幕府の行政官を引き抜き、既存の政治体制を踏襲しながらも、自らが最高権力者であることを示しました。これにより、彼は表向きには将軍の下で政治を行う一方で、実質的な権力を掌握しました。

## 戦略的判断

4. **戦闘の長期化回避**:

- 和睦により戦闘を避けることで、政権の安定を図るという戦略もありました。長期的な対立が続くことによる周辺大名との関係悪化を懸念し、和平交渉に応じたと考えられます。

5. **将軍権威の復活**:

- 将軍義輝との和睦は、地方大名たちが武士の棟梁としての将軍権威を望んでいた背景もあり、長慶自身の権威向上にも寄与しました。

このように、三好長慶が室町幕府と和睦した理由は、内外からの圧力への対応や自らの権力基盤の強化、戦略的な判断によるものであり、この和睦によって彼は畿内での支配者としての地位を確立しました。

三好長慶が畿内支配を放棄した背景は

三好長慶が畿内支配を放棄した背景には、複数の政治的および軍事的要因が存在します。

## **主な要因**

1. **細川晴元との対立**

- 三好長慶は、細川晴元との権力闘争の中で、彼の排除を図りましたが、晴元側は反撃を試みました。最終的に、長慶は晴元を追放し、京都を制圧しましたが、この勝利は持続的な支配にはつながりませんでした。

2. **内部分裂と権力基盤の弱体化**

- 長慶の支配下にあった細川家内部では権力争いが激化し、これが長慶の政権に悪影響を及ぼしました。特に、彼の息子や重臣たちの死が続き、長慶自身も精神的な打撃を受けました。このような状況下で、彼は政務への熱意を失い、結果として畿内から撤退する決断を下しました。

3. **外部の圧力と戦略的判断**

- 長慶は六角義賢や武田信玄など他の大名との関係も考慮しなければならず、これらの敵対勢力との戦闘が続く中で和睦を選択しました。特に、彼は摂津と山城の国境から撤退し、新たな拠点として摂津越水城に入城することになります。

4. **新たな政権構築**

- 畿内支配を放棄した後、長慶は摂津を新たな本拠地とし、その後も細川氏綱を擁立して政権を再構築しました。この過程で、彼は朝廷や他の勢力との交渉を進め、地域の安定を図ろうとしました。

## **結論**

三好長慶が畿内支配を放棄した背景には、細川晴元との激しい対立や内部の権力争い、外部からの圧力などが複雑に絡み合っており、その結果として彼は新たな戦略的判断を迫られる形となりました。

三好長慶の戦略が他の戦国大名に与えた影響は

三好長慶の戦略は、戦国時代の他の大名に多くの影響を与えました。以下にその主な影響をまとめます。

## 三好長慶の戦略とその影響

### **1. 地政学的優位性**

三好長慶は、堺や京を中心とした経済的要地を支配し、水上交通網を活用した戦略を展開しました。これにより、彼は迅速に領土を拡大し、他の大名も彼の地政学的手法を模倣するようになりました。

### **2. 下剋上の実践**

長慶は、主君である細川晴元に対して反旗を翻し、下剋上を実現しました。この行動は、同時代の武士たちにとって強い刺激となり、他の大名も権力を奪取する動機付けとなりました。

### **3. 統治と安定化**

彼の統治下では、畿内から一揆が一掃され、社会が安定しました。長慶は、細川家や畠山家の家督争いを終息させることで、地域の秩序を再構築し、他の大名にも安定した統治の重要性を示しました。

### **4. 権力構造への影響**

長慶の死後、彼が築いた権力構造は崩壊し、その混乱が織田信長など新興勢力の台頭を助けました。このように、長慶の戦略は後続の大名たちにとっても重要な教訓となりました。

### **5. 歴史的評価**

近年では長慶が「最初の天下人」として再評価される傾向があります。彼の影響力が織田信長以前から存在していたことが注目されており、この再評価は他の戦国大名への理解にも新たな視点を提供しています。

## まとめ

三好長慶の戦略は、地政学的優位性や下剋上の実践を通じて他の大名に多くの影響を与えました。彼の統治方法や権力構造は、その後の戦国時代における政治的変動に深く関与しており、歴史的にも重要な位置を占めています。

三好長慶の生涯の転機となった出来事は

三好長慶の生涯の転機となった出来事は

三好長慶の生涯における転機となった出来事は、いくつかの重要な瞬間によって特徴づけられます。

## **家督相続と若年期の活躍**

三好長慶は1522年に生まれ、11歳で家督を継承しました。彼は早くから政治的手腕を発揮し、1533年には細川晴元と一向一揆との和睦を成立させるなど、若き日の成功がその後の基盤となりました。

## **三好政権の樹立**

1550年、長慶は細川政権に代わり三好政権を確立しました。この時期、彼は将軍・足利義輝と対立し、1560年には北白川の戦いで勝利を収めました。この戦いは、彼が畿内の支配者としての地位を確立する重要な出来事でした。

## **家族の死と衰退**

1561年から1563年にかけて、弟や長男が相次いで早世したことが長慶に大きな影響を与えました。特に1563年には長男・三好義興が早世し、その後弟・安宅冬康を誅殺するなど、家中の統制が失われていきました。これらの出来事は彼の精神的な衰退を招き、最終的には病気により亡くなる原因となりました。

## **最期と影響**

長慶は1564年に病死し、その後三好家は内紛や外部からの圧力によって衰退していきました。彼の死後も影響力は残り、織田信長や豊臣秀吉といった後の武将たちに多大な影響を与えました。

これらの出来事は、三好長慶の生涯における重要な転機であり、日本の戦国時代における彼の役割を際立たせています。

三好長慶が将軍を追放した理由は

三好長慶が将軍・足利義輝を追放した理由は、主に彼の権力拡大と幕府内の権力闘争に起因します。

## 権力の確立

三好長慶は、室町幕府の権威を利用しつつも、その影響を排除することで自らの政権を強化しようとしました。彼は、将軍・足利義輝との関係が悪化する中で、義輝が自らの権力を脅かす存在であると認識していました。このため、長慶は義輝を排除することで自らの支配体制を確立しようとしたのです。

## 永禄の変

1565年、三好長慶の死後に発生した「永禄の変」では、三好氏によって足利義輝が殺害されました。この事件は、三好長慶が築いた政権内での権力闘争の一環として位置づけられています。長慶は生前から義輝との対立を深めており、将軍が自らの意向に反して動くことを警戒していました。

## 政治的背景

また、三好長慶は細川晴元や他の大名との戦闘を経て、畿内での支配権を確保する必要性を感じていました。将軍・足利義輝が幕府の権威を復活させようとする動きは、長慶にとって脅威であり、このために彼は義輝を排除する決断に至ったと考えられます。

このように、三好長慶による将軍追放は、彼自身の権力拡大や幕府内での競争から生じた戦略的な行動であったと言えます。

三好長慶と足利義輝の対立が始まったのはいつ

三好長慶と足利義輝の対立が始まったのは、**1553年(天文22年)**です。この年、足利義輝は三好長慶との和約を破棄し、細川晴元と連携して長慶に対抗する姿勢を強めました。特に、3月8日に再び敵対関係となり、義輝は霊山城に入城して戦いを開始しました。この対立は、後の「永禄の変」に繋がる重要な出来事となりました。

三好長慶が「天下人」と呼ばれた理由は

三好長慶が「天下人」と呼ばれた理由は、彼が戦国時代における実力者として、畿内を中心に広範な支配を確立したからです。以下にその詳細を示します。

## **勢力の拡大と支配**

- **京都の制圧**: 長慶は、室町幕府の将軍足利義輝を京都から追放し、実質的に畿内の支配者となりました。彼は、細川晴元や六角義賢などの有力者との争いを経て、京都における権力を掌握しました。

- **広範な領土**: 彼の勢力圏は、畿内9カ国に加え、伊予、播磨、若狭、丹後の4カ国にも及びました。このように広範な地域を支配することで、「天下人」としての地位を確立しました。

## **政治的手腕と影響力**

- **新たな政権の樹立**: 長慶は、弘治4年(1558年)には正親町天皇と相談し元号を改元するなど、名実ともに足利将軍に代わる支配者としての地位を確立しました。このことは彼が単なる武将ではなく、政治的にも重要な役割を果たしていたことを示しています。

- **後世への影響**: 彼の死後も、その影響は織田信長や豊臣秀吉に引き継がれました。信長が上洛した際も、長慶が築いた基盤の上で平和と秩序を維持することが目的とされていました。

## **まとめ**

三好長慶は、その軍事的成功と政治的手腕によって「天下人」と称されるようになりました。彼の支配は単なる武力によるものではなく、広範な領土支配と政治的影響力によって成り立っていたため、日本史において重要な位置を占めています。

三好長慶が義輝と和睦した背景は

三好長慶と足利義輝の和睦は、1558年の北白川の戦いを経て成立しました。この和睦にはいくつかの背景があり、以下にその要因をまとめます。

## 和睦の背景

**1. 戦況の膠着**

北白川の戦いでは、三好軍と幕府軍が激しく対立し、戦況は膠着状態に陥っていました。義輝は長期間近江の朽木谷で過ごし、その間に将軍としての権威が低下していました。これに対し、義輝は入京を目指して兵を挙げましたが、持続的な戦闘は双方にとって負担となり、和平交渉が必要とされました。

**2. 六角義賢の仲介**

和睦は六角義賢の仲介によって実現しました。義賢は将軍を援助することが困難であると判断し、和平交渉を進めました。これにより、義輝は5年ぶりに京都に帰還することが可能となりました。

**3. 長慶の権威向上**

長慶は和睦によって将軍との関係を築くことで、自身の権威を高める狙いもありました。将軍を立てることで周辺大名との関係が安定し、三好政権の地位を強化することが期待されました。

**4. 地方大名との関係**

地方大名たちは武士の棟梁である将軍の権威復活を望んでおり、長慶は義輝との対立を長引かせることで大名たちとの関係が悪化することを危惧したと考えられます。和睦によって将軍家との関係改善が図られることになりました。

このように、三好長慶と足利義輝の和睦は、戦局の変化や周辺勢力との関係性によって促進された重要な政治的決断でした。

三好長慶の三弟十河一存の死が長慶に与えた影響は

三好長慶の弟、十河一存の死は、長慶にとって重大な影響を及ぼしました。以下にその具体的な影響を示します。

## 十河一存の役割

**軍事的支柱**

十河一存は「鬼十河」と称されるほどの武将であり、三好長慶の軍事面での重要な支えでした。彼は江口の戦いなどで活躍し、三好家の勢力拡大に寄与しました。

## 一存の死がもたらした影響

**政権の不安定化**

1561年に一存が病死したことは、三好政権にとって大きな打撃となりました。彼の死後、長慶は軍事的な支柱を失い、政権内での統制が難しくなりました。特に、一存の死から数年以内に長慶自身も病没し、三好家は急速に衰退していきます。

**内部分裂と外敵の台頭**

一存の死により、三好家は内部分裂が進行し、反三好勢力が台頭しました。特に、阿波や讃岐からの敵対勢力が活発化し、三好家の勢力圏が縮小する要因となりました。

**次男・三好実休の死**

さらに1562年には次男・三好実休が戦死するなど、優秀な弟たちを次々と失ったことが政権の衰退を加速させました。これにより、政権は急速に弱体化し、最終的には長慶亡き後に完全に崩壊することになります。

## 結論

十河一存の死は、三好長慶政権にとって致命的な影響を与えました。彼の軍事的支援を失ったことで政権は混乱し、その後続く弟たちの早世も相まって、三好家は急速に力を失うこととなりました。このように、一存の死は三好家の衰退を引き起こす重要な要因となりました。