柴田勝家の生涯と業績

柴田勝家(しばた かついえ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。

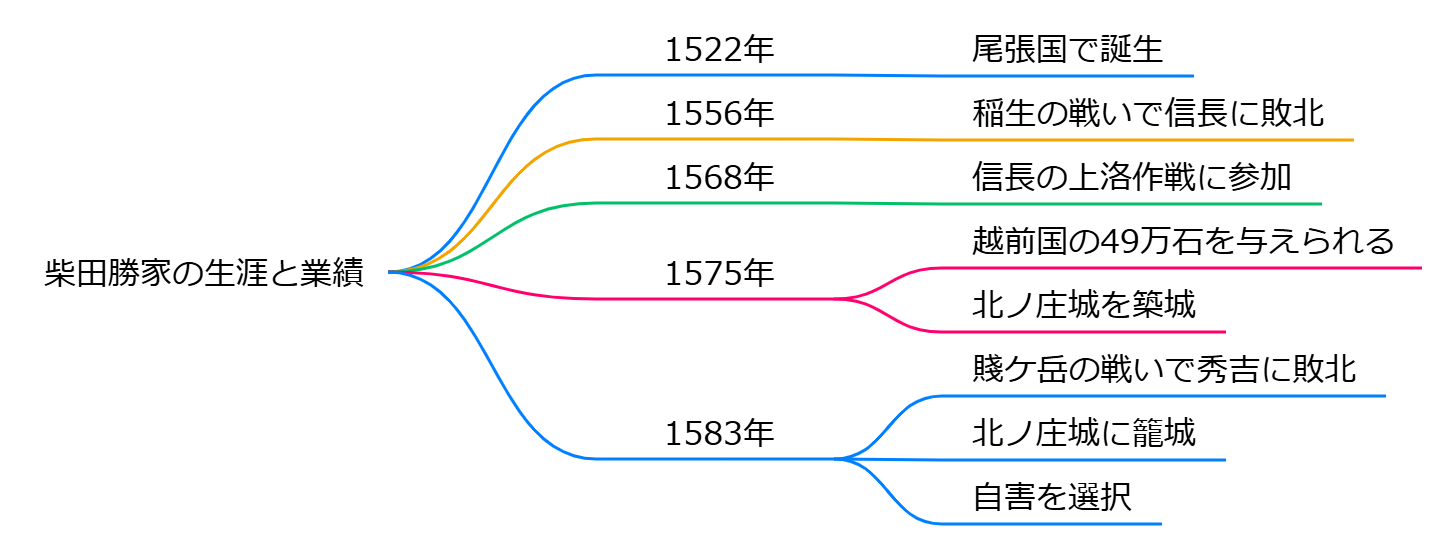

彼は1522年(大永2年)頃に尾張国(現在の愛知県名古屋市)で生まれ、1583年(天正11年)に亡くなるまで、織田信長の家臣として重要な役割を果たしました。

初期の経歴

柴田勝家は、織田信秀の家臣として仕官し、信秀の死後はその子である織田信行の家老となりました。

彼は信行を後継者にしようと画策しましたが、信長との対立が生じ、1556年の稲生の戦いで敗北し、信長に降伏します。

この戦いでは、勝家は信長に対抗するために1,000人の兵を率いて戦いましたが、信長の軍に敗れました。

信長の家臣としての活躍

その後、勝家は信長の家臣として再起し、特に1568年からは信長の上洛作戦に参加し、数々の戦で武功を挙げました。

1575年には越前国の49万石を与えられ、北ノ庄城を築城し、地域の統治に努めました。

豊臣秀吉との対立

信長の死後、勝家は豊臣秀吉と対立しました。

1583年の賤ケ岳の戦いでは、秀吉の軍に敗れ、北ノ庄城に籠城しましたが、最終的には自害することを選びました。

彼の妻であるお市の方も共に自害しました。

この悲劇的な最期は、彼の忠誠心と武士としての誇りを象徴しています。

評価と影響

柴田勝家は、戦国時代の武将として非常に重要な人物であり、彼の生涯は多くの歴史書やドラマで取り上げられています。

彼の勇猛さや忠誠心は、後世に語り継がれ、特に「瓶割り柴田」と呼ばれる逸話は有名です。

これは、彼が長光寺城に籠城中に水瓶を割って敵に立ち向かう覚悟を示したことに由来します。

柴田勝家の生涯は、戦国時代の複雑な権力闘争や忠誠心の重要性を示す一例として、今なお多くの人々に影響を与えています。

柴田勝家

柴田勝家

柴田勝家(しばた かついえ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は織田信長の宿老として知られ、信長の天下統一に貢献しました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

柴田勝家は、尾張国(現在の愛知県)出身で、最初は信長の弟である信行に仕官しました。しかし、信行が反乱を起こした際には降伏し、その後再び信長に仕官します。

**戦功と領地**

1570年、勝家は近江の長光寺城を守備していた際、敵の水攻めに対抗し、飲料水の瓶を割って出撃し勝利を収めたことから「瓶割り柴田」と呼ばれるようになりました. 1575年には越前北庄城の城主となり、北陸地方の総管として活動しました。彼は加賀一向一揆を平定し、越中に進出するなど、数々の戦功を挙げました。

**本能寺の変とその後**

1582年、本能寺の変が発生した後、勝家は信長の後継者争いで豊臣秀吉と対立します。1583年には賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れ、その後北庄城で妻のお市と共に自殺しました。彼の辞世は「夏の夜の夢路はかなき跡の名を雲井にあげよ山ほととぎす」と伝えられています。

## 評価

柴田勝家は武将としてだけでなく、優れた民政家でもありました。彼の施政からは地域社会への配慮が伺えます。彼はその勇猛さと政治的手腕から、信長の後継者としてふさわしい人物と見なされていましたが、最終的には秀吉との対立が彼の運命を決定づけることとなりました。

柴田勝家の家臣団は誰だったのか

柴田勝家の家臣団は、彼の戦国時代における活動を支えた重要なメンバーで構成されていました。以下に主な家臣を挙げます。

## 主な家臣団

- **柴田勝豊**(しばたかつとよ)

- 勝家の養子であり、後に越前の城主となった。

- **佐久間盛政**(さくまもりまさ)

- 勝家の姉の息子であり、賤ヶ岳の戦いで活躍した勇将。

- **前田利家**(まえだとしいえ)

- 織田信長の重臣であり、勝家の側近としても知られる。

- **徳永寿昌**(とくながながまさ)

- 初めは柴田勝豊の家臣として仕官し、その後も重要な役割を果たした。

- **高山友照**(たかやまともてる)

- 勝家の客将として、軍事活動に参加した。

- **関盛吉**(せきもりよし)

- 勝豊の家臣であり、戦闘において重要な役割を担った。

- **山中長俊**(やまなかながとし)

- 勝家の家老として、彼を支えた。

## 家臣団の特徴

柴田勝家の家臣団は、忠誠心が強く、戦場での経験が豊富な武将が多かったことが特徴です。特に佐久間盛政や前田利家は、その武勇から名を馳せ、勝家を支える重要な存在でした。彼らは織田信長の天下統一事業にも貢献し、勝家自身も織田氏の宿老として大きな役割を果たしました。

柴田勝家の家臣団の中で最も有名な人物は誰か

柴田勝家の家臣団の中で最も有名な人物は**前田利家**です。前田利家は、柴田勝家と共に織田信長に仕え、多くの戦闘で功績を挙げました。特に賤ヶ岳の戦いでは、勝家の側近として戦い、その後も豊臣秀吉の重臣として名を馳せました。

他にも、柴田勝家の家臣団には**佐久間盛政**が含まれています。盛政は「鬼玄蕃」と呼ばれる猛将であり、賤ヶ岳の戦いでも活躍しましたが、最終的には敗北を喫しました。

柴田勝家の家臣団はどのようにして集められたのか

柴田勝家の家臣団は、彼の戦功や信任、そして織田信長の方針に基づいて集められました。以下にその具体的な要素を示します。

## 家臣団の形成要素

**1. 戦功と信任**

柴田勝家は、織田信長の重臣として数々の戦闘で活躍し、その武功が評価されました。特に、北陸方面での戦闘において重要な役割を果たし、信長からの信任を得ることで多くの家臣を引き寄せました。

**2. 織田家の人材活用**

織田信長は実力主義を重んじ、身分に関係なく優秀な人材を採用しました。この方針に従い、勝家もまた有能な武将を選抜し、彼らを家臣として迎え入れました。特に、母衣衆と呼ばれる精鋭部隊を編成し、戦闘経験を積ませることで将来の幹部候補生を育成しました。

**3. 地元武士や外部からの人材獲得**

勝家は自身が領有する越前国や北陸地方で地元武士を取り込み、また外部からも有力な武将を招くことで家臣団を強化しました。これにより、彼の軍団は多様性と戦力を兼ね備えることができました。

## 家臣団の構成

勝家の家臣団には、佐々成政や前田利家など、多くの有能な武将が含まれており、それぞれが勝家の指揮下で重要な役割を果たしました。勝家は彼らとの連携を深めながら、織田家の一翼として天下統一を目指しました。

このようにして柴田勝家は、自身の能力と信長からの支持、人材育成によって強力な家臣団を形成し、戦国時代における重要な武将として名を馳せました。

柴田勝家の家臣団はどのような戦略を用いたのか

柴田勝家の家臣団は、戦国時代において独特の戦略を展開し、特に北陸地方での戦闘においてその能力を発揮しました。以下に、彼の家臣団が用いた主な戦略を示します。

## 組織と人材活用

勝家は、織田信長の指導のもと、優れた武将を集めることに注力しました。信長は、実力主義を重視し、身分や生まれにこだわらず有能な者を採用しました。勝家の家臣団には前田利家や佐々成政などが含まれ、彼らは勝家の直轄部隊として機能しました。

## 与力制度

勝家は「与力」と呼ばれる制度を導入し、信長から派遣された武将たちに軍事指揮権を与えました。これにより、各武将は自分の部隊を指揮しつつ、勝家と対等な関係で戦闘に臨むことができました。この制度は、戦力の底上げと士気向上に寄与しました。

## 戦術的柔軟性

勝家は敵軍との戦闘において柔軟な戦術を採用しました。例えば、越中国の魚津城の戦いでは上杉軍に勝利するなど、その戦術的な判断力が光りました。また、野戦築城なども行い、防御体制を強化することで敵に対抗しました。

## 地域防衛と検地

勝家は地域防衛にも力を入れ、検地を通じて国内の体制を整備しました。これにより、自身の領地の農業生産や兵力動員を効率化し、安定した支配基盤を築きました。

## 結論

柴田勝家の家臣団は、信長から与えられた権限と柔軟な戦術によって強化されました。彼らは優れた武将たちによる組織的競争と地域防衛戦略によって、その存在感を高めていきました。しかしながら、大胆な行動が裏目に出ることもあり、その結果として敗北も経験しています。

柴田勝家の家臣団はどの戦争に参加したのか

柴田勝家の家臣団は、主に以下の戦争や戦闘に参加しました。

## 参加した主な戦争・戦闘

- **姉川の戦い(1570年)**: 織田信長の指揮下で、浅井・朝倉連合軍と戦いました。

- **長篠の戦い(1575年)**: 織田軍と徳川軍が武田勝頼軍と対峙したこの戦闘には、勝家は不参加でしたが、彼の部隊は北陸方面の防衛を担当していました。

- **石山本願寺との戦い**: 勝家はこの長期戦においても重要な役割を果たしました。

- **長島一向一揆の討伐**: 勝家はこの一揆を鎮圧するために出陣し、信長の命令に従って武力行使を行いました。

- **手取川の戦い(1577年)**: 上杉謙信との交戦で、勝家は敗北を喫しましたが、この戦いで彼は謙信と直接対決しました。

- **賤ヶ岳の戦い(1583年)**: 豊臣秀吉との決定的な対立が生じたこの戦闘で、勝家は敗北し、最終的に自害しました。

## まとめ

柴田勝家は織田信長の重要な家臣として、多くの重要な戦争に参加し、その武勇から「鬼柴田」と称されました。彼の家臣団は、信長の天下統一事業において不可欠な役割を果たしたと言えます。

柴田勝家の家臣団はどのようにして織田信長の信頼を得たのか

柴田勝家の家臣団が織田信長の信頼を得た経緯は、彼自身の忠誠心や戦功、そして巧妙な政治的判断によるものです。

## **柴田勝家の背景と初期の忠誠**

柴田勝家は、織田信長の父・信秀の時代から織田家に仕えており、信長が家督を相続した頃にはすでに重鎮となっていました。彼は信長の弟・信勝(信行)の家老として仕官し、信勝が信長に対抗する際には、彼に謀反の計画を密告することで信長への忠誠を示しました。この行動が後に彼の信頼を築く基盤となります。

## **戦功と政治的判断**

勝家は1556年に信長との戦いに敗れた後、信長から赦免され、その後は信長に仕官します。特に1568年の上洛作戦では、織田軍の先鋒武将として活躍し、戦功を挙げることで信長からの評価を高めました。また、1570年には浅井長政との戦闘で重要な役割を果たし、その後も数々の戦いで武勇を示しました。

## **清須会議と権力闘争**

1582年、本能寺の変後の清須会議では、勝家は信長の妹・お市と結婚し、これにより織田家内での地位をさらに強化しました。しかし、秀吉が後継者として三法師を擁立したことから権力闘争が始まり、勝家は秀吉との対立を深めていきます。この時期に彼が築いた人脈や支持基盤も、彼が信長から得た信頼によるものです。

## **まとめ**

柴田勝家の家臣団が織田信長の信頼を得た理由は、彼自身の忠誠心や戦功、そして政治的な判断力によるものです。彼は初期から織田家に仕え、その中で数々の戦功を挙げることで信長から重用されました。また、清須会議でのお市との結婚も彼の地位を確固たるものとしましたが、その後の秀吉との権力闘争は彼にとって大きな試練となりました。

柴田勝家が織田信長にどのような貢献をしたのか

柴田勝家が織田信長にどのような貢献をしたのか

柴田勝家は、戦国時代の武将であり、織田信長に対して多くの貢献をしました。彼の主な貢献は以下の通りです。

## **主な貢献**

1. **戦闘での活躍**

- 勝家は織田信長の家臣として、数々の重要な戦闘に参加しました。特に、姉川の戦い、長島一向一揆戦、長篠の戦いなどでその武勇を発揮し、「鬼柴田」と呼ばれるほど恐れられました。

2. **北陸地方の平定**

- 1575年には北陸方面軍の総帥として任命され、一向一揆を鎮圧する役割を担いました。彼は越前国を与えられ、その地域の統治に尽力しました。特に加賀一向一揆を制圧し、北陸地方の安定に寄与しました。

3. **信長との関係**

- 勝家は信長の妹であるお市と結婚し、織田家内での地位を強化しました。また、信長が上洛する際にはその側近としても活動し、信長の天下統一事業に貢献しました。

4. **本能寺の変後の行動**

- 信長が本能寺で亡くなった後、勝家は豊臣秀吉と対立し、賤ヶ岳の戦いで敗北します。この戦いでは彼が信長の後継者問題に関与し、最終的には自害することとなりました。

柴田勝家はその生涯を通じて、織田信長と共に日本史に名を刻む存在となり、その忠誠心と武勇は後世にも語り継がれています。

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれた理由は

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれるようになった理由は、彼の卓越した武勇と冷酷な戦術にあります。以下にその詳細を述べます。

## 武勇の象徴

**長光寺城の戦い**

特に有名なのは、1570年の長光寺城の戦いです。この戦いでは、勝家が籠城しているところに六角承禎の軍勢が攻め寄せました。六角軍は水源を絶つことで勝家の兵士たちを弱らせようとしましたが、勝家は残った水を兵士たちに分け与えた後、瓶を割って出撃を決意しました。「このままでは水も飲めずに死ぬだけだ」と告げて、兵士たちを奮い立たせ、敵軍を打破しました。この決断力と勇気から「瓶割り柴田」とも呼ばれ、さらにその冷酷さから「鬼柴田」という異名が付けられました。

**戦闘での冷酷さ**

勝家はその戦闘スタイルからも恐れられており、敵に対して容赦ない攻撃を行うことで知られていました。彼の武勇は多くの戦闘で証明されており、特に1552年の萱津の戦いでは30騎を討ち取るなど、その名声は広まりました。

## まとめ

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれる理由は、彼の卓越した武勇と戦いにおける冷酷さ、特に長光寺城での決死の出撃によるものです。彼の名声は武将としての地位を確立し、戦国時代の象徴的な存在となりました。

柴田勝家が織田信長に仕えた理由は

柴田勝家が織田信長に仕えた理由は、彼の忠誠心と戦国時代の複雑な政治状況に起因しています。

## 初期の仕官

柴田勝家は、織田信秀(信長の父)に仕官し、その後、信長の弟である信行に仕えました。信行が信長に反抗した際、勝家は信行の動きを察知し、信長に密告することで忠誠を示しました。この行動が信長の信任を得るきっかけとなりました。

## 忠誠心と武勇

勝家は「鬼柴田」と称されるほどの武勇を持ち、織田四天王の一人として数々の戦闘で功績を上げました。彼は特に北陸方面軍の総帥として、一向一揆を鎮圧するなど、信長の天下統一に貢献しました。信長への忠誠心は非常に強く、彼の死後も織田家を守るために戦いました。

## 結婚と権力闘争

勝家は清須会議で信長の妹・お市の方と結婚し、この結婚によって織田家内での地位をさらに強化しました。しかし、信長死後は豊臣秀吉との権力闘争に巻き込まれ、最終的には賤ヶ岳の戦いで敗北し、自害する運命をたどりました。

このように、柴田勝家が織田信長に仕えた背景には、彼自身の忠誠心、戦略的判断、および政治的な結びつきがあったと言えるでしょう。

柴田勝家が織田四天王の一人になった経緯は

柴田勝家が織田四天王の一人となった経緯は、彼の忠誠心と戦功に基づいています。

## 初期の経歴

柴田勝家は、織田信長の父・信秀の時代から織田家に仕え、信長が家督を相続した際には既に重鎮として知られていました。彼は信長の弟・信勝(信行)の家老として仕官し、信勝が信長に反逆した際には、信長に密告することで彼の忠誠を示しました。

## 織田四天王としての地位

勝家はその後、信長の側近として数々の戦闘に参加し、特に上洛作戦や姉川の戦いなどで武功を挙げました。彼の勇猛さから「鬼柴田」と称され、この名声が彼を織田四天王の一人として位置づける要因となりました。

## 本能寺の変と権力闘争

1582年に本能寺で信長が暗殺された後、勝家は清須会議で信長の三男・信孝を後継者として推挙しましたが、羽柴秀吉が推した三法師(信長の孫)が選ばれたことで、権力闘争が勃発しました。この時、勝家は秀吉との対立を深め、最終的には賤ヶ岳の戦いで敗北し、自害することになります。

柴田勝家は、その忠誠心と戦功によって織田四天王として名を馳せましたが、権力闘争によって悲劇的な最期を迎えました。

柴田勝家が北陸方面軍の総帥に任命された背景は

柴田勝家が1575年に織田信長から北陸方面軍の総帥に任命された背景には、いくつかの重要な要因が存在します。

## **戦国時代の背景**

戦国時代の日本では、各地で勢力を拡大しようとする大名たちの争いが続いていました。特に北陸地方は一向一揆が盛んであり、信長はこの地域の安定を図る必要がありました。

## **柴田勝家の実績**

柴田勝家は、織田信長に仕える武将として数々の戦いで功績を挙げており、その武勇から「鬼柴田」と呼ばれていました。彼は織田四天王の一人として知られ、特に1564年の犬山城攻略や1568年の足利義昭上洛などで重要な役割を果たしました。

## **北陸方面軍の設立**

北陸方面軍は、主に越前国と加賀国を対象とした軍団であり、柴田勝家はその指揮を任されました。彼には越前国・北の庄(現在の福井県福井市)という土地が与えられ、ここを拠点として一向一揆の鎮圧や上杉謙信との対峙にあたることになりました。

## **上杉謙信との対立**

当時、上杉謙信は北陸地方への勢力拡大を図っており、信長は勝家を派遣してその動きを阻止しようとしました。勝家は手取川で上杉軍と対峙しましたが、大敗を喫することになります。しかし、その後上杉謙信が病死したことで、北陸地方への攻勢が緩和されることとなりました。

このように、柴田勝家が北陸方面軍の総帥に任命された背景には、彼自身の戦歴や当時の政治的状況、一向一揆や上杉謙信との関係が深く関わっています。

柴田勝家と上杉謙信の戦いについて詳しく知りたい

手取川の戦いは、1577年9月23日に加賀国の手取川で織田信長の配下である柴田勝家軍と上杉謙信軍の間で行われた重要な戦闘です。この戦いは、上杉軍が織田軍に対して圧倒的な勝利を収めたことで知られています。

## 背景

この戦いの背景には、織田信長の北陸制圧の試みがありました。信長は、七尾城を包囲していた上杉謙信に対抗するため、柴田勝家を指揮官として大軍を派遣しました。勝家は、七尾城がまだ落ちていないと誤認し、進軍を続けましたが、実際には城はすでに上杉軍に陥落していました。

## 戦闘の経過

柴田勝家は手取川を渡った後に七尾城が陥落したことを知り、撤退を命じました。しかし、その際に上杉謙信率いる約8,000の上杉軍に急襲され、多くの兵士が混乱し、最終的には約1,000人以上が戦死または溺死する結果となりました。上杉軍はその機動力を活かし、織田軍を追撃しました。

## 戦いの影響

手取川の戦いは上杉謙信にとって重要な勝利となり、彼の名声を高める要因となりました。この勝利によって上杉氏は北陸地域での勢力を拡大し、信長包囲網が一時的に強化されることとなりました。また、この合戦から得られた教訓として、内部統制や情報収集の重要性が挙げられています。織田軍内部では武将同士の不和や情報不足が敗因となり、この戦闘は歴史的に重要な位置づけを持っています。

手取川の戦いは、日本の戦国時代における戦闘の一つであり、その結果は両勢力の今後の動向に大きな影響を与えました。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になった理由は何か

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になった理由は何か

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に任命された理由は、彼の卓越した武勇と戦略的な役割にあります。

## **1. 武将としての実績**

柴田勝家は「鬼柴田」と称されるほどの武勇を持ち、織田信長の信任を受けていました。彼は、長篠の戦いを経て北陸方面軍の司令官に任命されました。この時期、朝倉氏の滅亡後も一向一揆などの反乱が続いており、北陸地方の安定が急務でした。

## **2. 戦略的役割**

信長は、上杉謙信に対抗できる武将として勝家を選びました。勝家は手取川の戦いで謙信と交戦し、その後も上杉軍を撃退するなど、北陸地域での防衛を担う重要な役割を果たしました。彼の指揮のもと、織田家は北陸地方での影響力を強化しました。

## **3. 信長との信頼関係**

勝家は信長に対して忠誠を尽くし、特に織田家内部での連携を重視していました。彼は信長から特別な信頼を受けており、そのため北陸道方面軍の指揮を任されることになったと考えられます。

このように、柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になった背景には、彼の武勇、戦略的な役割、そして信長との強固な信頼関係がありました。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になったことで織田信長の戦略にどのような影響があったのか

柴田勝家が1575年に北陸道方面軍の軍団長に任命されたことは、織田信長の戦略に多大な影響を与えました。この任命は、北陸地方の平定と安定を図るための重要なステップであり、信長の軍事戦略の一環として位置づけられます。

## **北陸道方面軍の役割**

1. **地域統治の強化**:

- 勝家は北陸道方面軍を指揮し、上杉謙信との対抗を強化しました。彼の指揮下で、佐々成政や前田利家などの武将が与力として加わり、地域の安定を図ることができました。

2. **戦略的な権限委譲**:

- 信長は各方面を担当する軍団長に権限を委譲することで、戦局を的確に把握しやすくしました。勝家はその中で北陸地方の攻略を任され、戦果を上げることで自身の地位を確立しました。

3. **一向一揆への対応**:

- 勝家は越前一向一揆を鎮圧するなど、北陸地方における信長の影響力を強化しました。これにより、信長は他の地域への軍事行動にも集中できるようになりました。

## **戦闘と成果**

- 勝家が指揮した北陸道方面軍は、1576年には上杉謙信との手取川の合戦で全軍を率いる機会がありました。この合戦は勝家にとって重要な戦闘であり、彼自身の名声と信長への忠誠心を示す場となりました。

## **総括**

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に就任したことは、織田信長にとって戦略的な資源配分と地域統治の強化につながりました。勝家の指揮によって北陸地方が安定し、信長は他地域での拡張や戦闘に専念できるようになりました。このように、勝家の任命は織田軍全体の士気と効率性向上に寄与したと言えます。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になった際の具体的な戦略や戦闘は何か

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に任命された際の具体的な戦略や戦闘について、以下にまとめます。

## 軍団長としての任務と戦略

柴田勝家は1575年に織田信長から北陸方面軍の総帥に任命され、越前国の北ノ庄を拠点としました。彼の主な任務は、越前や加賀における一向一揆の鎮圧と、上杉謙信との対峙でした。特に、越前一向一揆は信長の指示で早急に鎮圧する必要がありました。

### **一向一揆の鎮圧**

勝家は1577年、越前一向一揆を討伐し、これにより北陸地方の平定を進めました。この戦闘では、彼は大規模な軍隊を動員し、一揆勢力に対して圧倒的な兵力で攻撃を行いました。その結果、一揆勢力は壊滅的な打撃を受け、勝家は越前国49万石を与えられました。

## 手取川の戦い

1580年には、上杉謙信が北陸地方への侵攻を図る中で「手取川の戦い」が発生しました。勝家は無理な渡河を試みましたが、上杉軍の猛攻を受けて大敗し、多くの兵士を失いました。この敗北は彼にとって痛手でしたが、その後上杉謙信が病死したため、上杉軍の侵攻は停止しました。

## 魚津城攻略

1582年には魚津城の戦いがあり、勝家は上杉景勝が守る魚津城を攻撃しました。この戦闘は本能寺の変直後であり、勝家は城を包囲しましたが、その後も上杉軍との接触が続きました。最終的に魚津城は陥落し、勝家の軍事的成功となりました。

## 結論

柴田勝家は北陸道方面軍の軍団長として、一向一揆の鎮圧や上杉謙信との戦闘を通じて織田信長の意向を実現し、多くの戦功を挙げました。しかし、手取川での敗北やその後の政治的変動が彼の運命に影響を与えることとなりました。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になった理由と、織田信長の動機はどう違うのか

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に任命された理由と、織田信長の動機には重要な違いがあります。

## 柴田勝家の任命理由

柴田勝家は1575年に北陸道方面軍の軍団長に任命されました。この任命は、**北陸地方の一向一揆や上杉謙信の脅威に対処するため**でした。勝家は信長の重臣として数々の戦闘で功績を上げており、特に越前国を拠点にした統治能力が評価されました。彼は北陸地方の平定を任され、越前国・北の庄を与えられたことで、地域の安定を図る責任を担った。

## 織田信長の動機

織田信長の動機は、**全国統一を目指す戦略的な視点**から来ています。信長は、上杉謙信が北陸地方へ勢力を拡大することを警戒し、その動きを封じるために勝家を派遣しました。彼は勝家に対して軍団長としての権限を与え、直接的な軍事行動を通じて地域の敵対勢力を排除しようとしたのです。

## 違いのまとめ

- **柴田勝家**: 自身の能力と忠誠心から、北陸道方面軍の指揮官に選ばれた。

- **織田信長**: 天下統一を目指すため、戦略的判断で勝家にこの任務を託けた。

このように、勝家は具体的な地域平定の責任を持ち、信長はその背後にある大局的な目的を持っていたことが特徴的です。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になったことで、他の織田軍の将軍たちはどう反応したのか

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に任命されたことに対する他の織田軍将軍たちの反応は、主に以下のようなものでした。

## **反応の概要**

1. **信任と期待**: 勝家は織田信長からの信任を受けて北陸方面軍の指揮を任されました。この任命は、彼が信長の重臣として高く評価されていることを示しており、他の将軍たちは彼の能力に期待を寄せていました。

2. **緊張感と抵抗**: 勝家が指揮を執ることに対して、一部の若い将軍たち、特に丹羽長秀や瀧川一益は「老将はだまっとけ」という態度を示しました。これは、勝家が年齢的に高齢であるため、若手将軍が彼の指揮に対して抵抗感を持っていたことを示しています。

3. **戦意の低下**: 勝家が指揮する際には、主力軍の戦意が低下していたとの報告もありました。特に羽柴秀吉が無断で退却したことなどが影響し、勝家の指導力への疑念が表面化した可能性があります。

## **結論**

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長に就任したことで、他の将軍たちは彼への期待と同時に緊張感や疑念も抱いていました。このような状況は、勝家自身の戦略や行動にも影響を与え、最終的には彼と他の将軍たちとの関係性や戦局にも大きく関わっていくこととなります。

柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になったことで、北陸道の地元の反応はどうだったのか

柴田勝家が1575年に北陸道方面軍の軍団長に任命された際、北陸道地域の反応は様々でした。以下にその主なポイントをまとめます。

## **地域の期待と不安**

1. **地元の期待**:

- 勝家は越前国主として、地域の経済や治安の安定を図ることが期待されていました。彼の治世下での行政手腕や経済振興策は、地元住民にとってプラスの影響を与えたと考えられます。

2. **信長からの信任**:

- 勝家は織田信長から高い信任を受けており、その任命は彼の能力を評価した結果でした。しかし、彼自身が「本流から外された」と感じていたこともあり、これが彼にとっての心理的な負担となった可能性があります。

## **軍事的挑戦と内部対立**

3. **軍事的な困難**:

- 勝家は上杉謙信との戦闘において指揮を執る機会がありましたが、彼の指揮下での戦意低下や他将との連携不足が問題視されました。このことは地域住民にも影響を及ぼし、戦局への不安感を生じさせたかもしれません。

4. **内部対立**:

- 勝家は他の織田家重臣との間で対立が生じることもありました。特に羽柴秀吉との権力争いは、地域における勝家への支持にも影響を与えた可能性があります。

## **最終的な評価**

5. **敗北とその影響**:

- 勝家は賤ヶ岳の戦いで敗北し、その後彼の政治的立場は大きく揺らぎました。この敗北は地域住民にも深刻な影響を与え、勝家への評価が変わる要因となりました。

総じて、柴田勝家が北陸道方面軍の軍団長になったことは、地元にとって期待と不安が入り混じった出来事であり、彼の治世には一定の支持があったものの、その後の戦局によって評価が大きく変わることとなりました。

柴田勝家と上杉謙信の関係はどうだったのか

柴田勝家と上杉謙信の関係はどうだったのか

柴田勝家と上杉謙信の関係は、戦国時代の日本において敵対的でした。以下にその経緯と重要な出来事をまとめます。

## 初期の関係

**同盟と敵対**

- 柴田勝家は織田信長の配下として活動しており、上杉謙信とは一時期同盟関係にありましたが、両者の利害が一致しなくなると敵対に転じました。特に、信長が越前を拠点に北陸進出を図る中で、上杉謙信もまた北陸の支配を強化しようとしました。

## 手取川の戦い

**戦闘の発端**

- 天正5年(1577年)9月23日、手取川で柴田勝家率いる織田軍と上杉謙信軍が衝突しました。この戦いは、上杉軍が圧倒的な勝利を収めたことで知られています。勝家は約40,000の兵力を持っていましたが、上杉軍の巧妙な戦略によって大敗を喫し、1,000人以上の死傷者を出しました。

**戦闘の詳細**

- 上杉謙信は手取川付近で織田軍を迎撃し、勝家が撤退する際に追撃しました。この結果、織田軍は多くの兵士が溺死するなどして壊滅的な損害を受けました。この戦闘は、上杉謙信の軍事的才能を示す重要な出来事となりました。

## 結論

柴田勝家と上杉謙信の関係は、一時的には同盟関係もありましたが、最終的には敵対し、手取川の戦いによってその敵対関係が決定的となりました。この戦いは両者の力関係を象徴する重要な歴史的事件です。

柴田勝家と上杉謙信の初対面はいつだったのか

柴田勝家と上杉謙信の初対面は、天正5年(1577年)9月23日に発生した**手取川の戦い**において実現しました。この戦いは、上杉謙信が織田信長軍に対して攻撃を仕掛けたもので、柴田勝家が織田軍の指揮官として出陣しました.

手取川の戦いでは、上杉軍が織田軍を圧倒し、柴田勝家は撤退を余儀なくされました。この戦闘により、両者は直接的に対峙することとなり、戦国時代の重要な出来事として記録されています.

手取川の戦いでの柴田勝家の戦略はどうだったのか

手取川の戦い(1577年)は、柴田勝家が指揮する織田軍と上杉謙信軍との間で行われた重要な戦闘であり、勝家の戦略にはいくつかの重要な要素がありました。

## 戦略の概要

1. **情報不足と判断ミス**:

勝家は、上杉軍が七尾城を攻撃しているとの情報を受けて、急いで軍を編成しましたが、実際には七尾城は既に落城しており、上杉軍が松任城に進出していることを知らなかったため、戦略的な判断を誤りました。

2. **撤退命令の遅れ**:

織田軍は手取川を渡河した後に初めて上杉軍の接近を知り、即座に撤退を決定しました。しかし、その際には既に敵軍が迫っており、混乱を招く結果となりました。

3. **戦闘準備の不備**:

勝家は、上杉軍の動向に対する準備が不十分であり、特に情報収集や分析を怠ったことが敗因とされています。これにより、織田軍は上杉軍の急襲に対して無防備な状態で迎え撃つことになりました。

## 戦闘の結果

手取川の戦いでは、織田軍は約1,000人以上の戦死者を出し、さらに増水した手取川で多数が溺死するという大敗を喫しました。上杉謙信軍はこの戦闘で圧倒的な勝利を収め、その後も北陸地方での勢力を拡大しました。

この戦いは、柴田勝家にとって痛手となり、その後の織田軍の北陸方面での活動にも影響を与える結果となりました。

上杉謙信が柴田勝家に与えた影響は何か

上杉謙信が柴田勝家に与えた影響は、主に軍事的な敗北とそれに伴う戦略的な変化、さらには政治的な状況の変化に関連しています。

## 軍事的影響

**手取川の戦い**

1577年に行われた手取川の戦いでは、上杉謙信が柴田勝家率いる織田軍に対して圧勝しました。この戦いで勝家は約1,000人の死傷者を出し、さらに多くの兵士が溺死するなど、大きな損害を被りました. この敗北は勝家の軍事的評価を低下させる要因となり、彼の指揮能力に疑問を抱かせる結果となりました。

## 政治的影響

**上杉謙信の死後の状況**

謙信が1582年に病死した後、上杉家では家督争いが起こり、これが柴田勝家にとっての機会となりました。勝家はこの混乱を利用して、上杉軍に対する反攻を開始し、能登地方への侵攻を試みました. 謙信の死は、織田信長にとっても北陸地方での脅威を軽減する好機となり、勝家はその後の織田家内での地位向上につながりました。

**信長との関係**

謙信との対立は、柴田勝家が織田信長から重用されるための重要な要素でした。信長は謙信に対抗できる武将として勝家を重視し、彼に北陸方面の指揮を任せました。この戦略的な配置は、勝家が織田家内で重要な役割を果たすことにつながりました.

このように、上杉謙信との関係は柴田勝家にとって軍事的な教訓や政治的な機会をもたらし、その後の彼の行動や地位形成に大きな影響を与えました。

柴田勝家が上杉謙信に敗れた理由は何か

柴田勝家が上杉謙信に敗れた理由は、主に戦略的な失敗と内部の不和によるものです。

## 手取川の戦いの背景

1577年9月23日に行われた**手取川の戦い**では、上杉謙信が指揮する軍が織田信長の軍を撃破しました。この戦いは、織田軍が七尾城を救援するために進軍していた際に発生しましたが、勝家は全軍が手取川を渡河した後に七尾城が落城したことを知り、撤退を命じました。しかし、その途中で上杉軍に追撃され、大きな損失を被りました。

## 主な敗因

1. **情報不足**:

織田軍は七尾城の状況を把握しておらず、敵の動きを正確に掴むことができませんでした。これにより、撤退のタイミングを誤り、上杉軍に背後から襲われる結果となりました。

2. **内部の不和**:

織田軍内部では武将同士の意見対立があり、特に羽柴秀吉が勝手に軍を引き上げるアクシデントが発生しました。この不和は指揮系統を混乱させ、戦闘力を著しく低下させました。

3. **戦略的失策**:

上杉謙信は巧妙な戦略で織田軍を迎え撃ち、数で劣るにもかかわらず勝利を収めました。勝家は兵力で優位に立っていたものの、謙信の戦術には対抗できませんでした.

## 結果と教訓

この戦いで織田軍は約1000人以上の死傷者を出し、大敗を喫しました。手取川の戦いは、情報収集や内部統制の重要性を示す教訓となり、戦国時代における合戦の難しさを物語っています.

柴田勝家と羽柴秀吉の関係はどうだったのか

柴田勝家と羽柴秀吉の関係は、戦国時代の日本における権力闘争の中で非常に重要なものでした。彼らは共に織田信長に仕え、信長の死後に後継者を巡る対立が生じました。

## **信長の死と清洲会議**

1582年6月2日、織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれた後、織田家の後継者を決定するために清洲会議が開催されました。この会議では、勝家が信長の三男・織田信孝を推し、秀吉が信長の嫡男・信忠の子である三法師(後の織田秀信)を推しました。最終的には秀吉が主導権を握り、三法師が後継者として選ばれました。

## **賤ヶ岳の戦い**

1583年4月、両者は賤ヶ岳で直接対決しました。この戦いは、織田勢力を二分する激しいものであり、秀吉が勝利したことで彼は信長の権力を継承し、天下人への第一歩を踏み出しました。勝家は敗北し、自害することになります。

## **関係の変遷**

勝家と秀吉の関係は、初めは同じ主君に仕える同僚でしたが、後継者問題や権力争いによって敵対関係へと変わりました。特に清洲会議以降、秀吉が政権を掌握するにつれて勝家との確執が深まりました。勝家は秀吉によって排除される形となり、最終的には賤ヶ岳の戦いで敗北してしまいました。

このように、柴田勝家と羽柴秀吉の関係は、戦国時代の権力闘争を象徴するものであり、その結果として日本の歴史に大きな影響を与えました。

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれた理由は何か

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれた理由は何か

柴田勝家が「鬼柴田」と呼ばれた理由は、彼の卓越した武勇と戦場での果敢な行動に起因しています。この異名は特に彼が1570年に長光寺城で六角承禎軍に対抗した際の出来事から生まれました。

## **長光寺城の戦い**

1. **籠城と決死の出撃**: 六角承禎軍は勝家が守る長光寺城を包囲し、水源を断つことで勝家の兵士たちを困窮させようとしました。勝家はこの状況を打破するため、残った水を瓶に並べて兵士たちに示し、「このままでは水も飲めずに死ぬだけだ。力が残っているうちに敵を打ち破ろう」と鼓舞しました。彼は瓶を割り、その決意を示したことで、兵士たちは勇気を奮い立たせて出撃しました。

2. **戦闘の結果**: 勝家の指揮のもと、彼の兵士たちは六角軍に対して攻撃を仕掛け、見事に勝利を収めました。この戦いでの彼の行動が「鬼柴田」という異名を確立する要因となりました。

## **武勇と性格**

- 勝家はその豪放磊落な性格と、数々の戦闘での活躍から「鬼」と称されるようになりました。彼は1552年の萱津の戦いでも30騎を討ち取るなど、その武力が高く評価されていました。

- 彼の異名には、敵にとって恐ろしい存在であったことや、戦場での決断力が反映されています。これらの要素が組み合わさり、柴田勝家は歴史上、恐れられる武将として名を馳せました。

柴田勝家が「瓶割り柴田」と呼ばれた具体的なエピソードは

柴田勝家が「瓶割り柴田」と呼ばれるようになった具体的なエピソードは、1570年の長光寺城籠城戦に関連しています。この戦いでは、勝家が六角氏の軍に包囲され、水源を断たれた状況に置かれました。

## エピソードの詳細

1. **背景**

勝家は長光寺城を守っていましたが、六角氏が水源を断つ作戦を展開し、城内は水不足に陥りました。勝家はこの状況を打破するために、籠城を続けることが困難であると判断しました.

2. **降伏の使者とのやり取り**

六角軍の軍師が降伏を促すために訪れた際、勝家は手洗い用の水を提供しましたが、その水は実際には残り少なく、わずか3瓶分しかありませんでした。この時、勝家は自らの状況を隠し、冷静さを保ちました.

3. **決死の覚悟**

勝家は兵士たちを集め、「このまま籠城して枯れ果てるよりも、外に出て戦おう」と鼓舞しました。そして、残った水を飲ませた後、水瓶を割ってしまいました。これは「後には退けない」という強い決意を示す行動でした.

4. **戦闘と勝利**

翌日、勝家は兵士たちと共に城を出て六角軍に突撃し、見事に勝利を収めました。この戦果によって勝家は信長から感状を受け、「瓶割り柴田」と称えられることになりました.

このエピソードは後世に語り継がれ、柴田勝家の武勇と決断力の象徴として知られています。ただし、この逸話には創作の可能性も指摘されています.

「鬼柴田」という異名が広まった背景は

「鬼柴田」という異名は、戦国時代の武将・柴田勝家に由来します。この異名が広まった背景には、彼の卓越した武勇と特異な性格が大きく影響しています。

## **異名の由来**

**武勇の高さ**

柴田勝家は、1552年の萱津の戦いで30騎を一気に討ち取るなど、その戦闘能力が際立っていました。彼の勇猛さは、織田信長からも高く評価され、「最も勇猛な武将」と称賛されるほどでした。このような圧倒的な戦績が「鬼柴田」という異名を生む要因となりました。

**性格とリーダーシップ**

勝家は豪放磊落で、部下に対して優しい一面を持ち合わせていました。彼の強いリーダーシップと忠誠心は、彼を支持する部下たちからの信頼を集め、「鬼」という印象を与えました。特に、部下たちへの感謝の気持ちを忘れない姿勢が、彼の人間的魅力を際立たせています。

## **歴史的背景**

**信長との関係**

勝家は織田信長の家臣として仕え、数々の戦闘で功績を挙げました。信長の死後、豊臣秀吉との対立が生じ、1583年の賤ヶ岳の戦いで敗北し、自害することになります。このような激動の時代において、彼の存在感は一層際立っていました。

**戦国時代の影響**

戦国時代は日本全土が戦乱に巻き込まれており、武将たちはその武力や策略によって生き残りを図りました。勝家もその一人であり、彼の異名は当時の武士たちにとって重要な象徴となりました。

## **まとめ**

「鬼柴田」という異名は、柴田勝家の卓越した武勇や性格、そして戦国時代という背景によって形成されたものです。彼はその強烈な個性と戦績によって、日本史において記憶される存在となっています。

柴田勝家の戦歴はどのくらい

柴田勝家(しばた かついえ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した著名な武将であり、織田信長の重臣として数多くの戦闘に参加しました。彼の戦歴は以下の通りです。

## 主な戦歴

- **萱津の戦い (1552年)**: 織田信秀の家臣として初めての大きな戦闘に参加し、敵方の家老を討ち取るなど武功を挙げました。

- **稲生の戦い (1556年)**: 織田信長との連携で戦い、敗北後に信長に臣従します。

- **長篠の戦い (1575年)**: 織田軍として出陣し、武功を立てました。

- **一乗谷城の戦い (1573年)**: 信長軍総動員による朝倉氏討伐に参加し、勝利を収めました。

- **加賀一向一揆 (1580年)**: 一向一揆を制圧し、北陸方面での勢力を拡大しました。

- **賤ヶ岳の戦い (1583年)**: 豊臣秀吉との決戦で敗北し、北ノ庄城に籠城した後、自害しました。この戦いは彼の最後の大きな戦闘となりました。

## 戦歴の概要

柴田勝家は、信長に仕える中で数々の重要な戦闘に参加し、特に以下の点が際立っています:

- **忠誠心**: 信長への強い忠誠心を持ち、その死後も権力争いに巻き込まれました。

- **軍事的指導者**: 北陸方面での軍事行動や一向一揆鎮圧など、大名としての役割を果たしました。

彼はその生涯を通じて多くの戦闘で重要な役割を果たし、特に賤ヶ岳の戦いで敗れたことが彼の運命を決定づけました。

柴田勝家が織田信長に仕えた理由は

柴田勝家が織田信長に仕えた理由は、彼の忠誠心、武勇、そして政治的な背景に起因しています。

## 初期の仕官と背景

柴田勝家は、織田信長の父である織田信秀に仕官しました。信秀の死後、勝家は信長の弟・信行に仕えましたが、信行が信長に反逆を試みた際、勝家は信長に密告し、信行を排除する手助けをしました。この行動によって、勝家は正式に織田信長の家臣となりました。

## 忠誠心と武勇

柴田勝家は「鬼柴田」と称されるほどの武勇を持ち、数々の戦いで重要な役割を果たしました。彼は織田信長の天下統一事業に大きく貢献し、その忠誠心と戦略的才能から重用されました。特に、1570年の長光寺城の戦いでは800人以上の敵を討ち取るなど、その戦功は顕著でした。

## 結婚による結びつき

また、柴田勝家は信長の妹であるお市の方と結婚することで、織田家との結びつきを強化しました。この結婚は彼にとって大きな政治的利益をもたらし、織田家内での地位を確立する要因ともなりました。

## まとめ

以上から、柴田勝家が織田信長に仕えた理由は、初期の仕官から始まり、忠誠心や武勇による評価、さらには政治的な結びつきが影響しています。彼は織田家への深い忠誠心を持ち続け、その生涯を通じて信長に尽くしました。

柴田勝家の家臣団はどんな人々だったのか

柴田勝家の家臣団は、彼の忠実な部下たちで構成され、戦国時代における重要な役割を果たしました。以下に、彼の家臣団の特徴と主要なメンバーについて詳述します。

## 家臣団の構成

**主要な家臣**

- **前田利家**: 勝家の右腕として知られ、信長の妹・お市と結婚したことで織田家との関係を深めました。彼は戦闘においても優れた戦略家であり、勝家と共に多くの戦に参加しました。

- **佐々成政**: 勝家の信任を受けた武将で、北陸地方での戦闘において重要な役割を果たしました。彼もまた勝家と共に多くの戦闘を経験しました。

- **不破光治**: 勝家の軍団内で目付として配置され、府中三人衆の一人として監視役を担いました。

## 家臣団の特徴

- **忠誠心**: 勝家は非常に忠実な部下たちを持ち、彼らは勝家に対して強い忠誠心を示しました。特に、賤ヶ岳の戦い後には、勝家が離反した家臣に対して恨みを抱かず、残った者たちには生き延びることを許すなど、その人柄が伝わっています。

- **軍団の組織**: 勝家の家臣団は「府中三人衆」と呼ばれる三人(前田利家、佐々成政、不破光治)によって監視される体制が整えられており、相互監視が行われていました。これは織田氏の支配構造を示すものであり、信長からの信任を受けた証でもあります。

## 勝家との関係

柴田勝家はその武勇から「鬼柴田」と称されるほど恐れられており、その強烈な個性が部下たちにも影響を与えました。彼は部下との信頼関係を築くことが得意であり、戦場では士気を高める役割も果たしました。また、勝家は自身の実子よりも養子を重用するなど、政治的な配慮も行っていました。

柴田勝家の家臣団は、その忠誠心や軍事的能力によって彼を支えましたが、同時に時代背景や権力争いによって複雑な関係性を持っていたことが特徴です。