出雲阿国(いずものおくに)は、歌舞伎の創始者として広く知られる日本の女性芸能者であり、彼女の活動は江戸時代初期の文化に大きな影響を与えました。

彼女は約1572年に生まれ、1603年に京都で初めて「かぶき踊り」を披露したとされています。

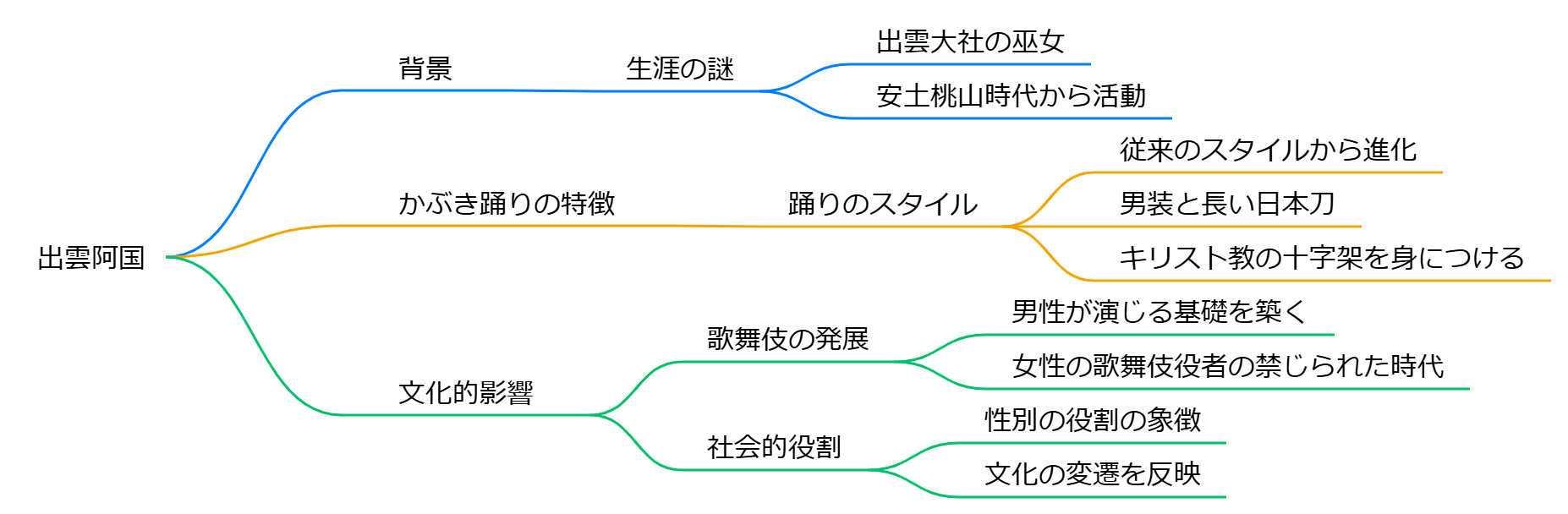

出雲阿国の背景

出雲阿国は、出雲大社の巫女であったと伝えられていますが、彼女の生涯については多くの謎が残っています。

彼女は、安土桃山時代から江戸時代にかけて活動し、特に「阿国歌舞伎」と呼ばれる踊りを広めました。

この踊りは、当時の人々に新しいエンターテインメントの形を提供し、後の歌舞伎の発展に寄与しました。

かぶき踊りの特徴

出雲阿国の踊りは、従来の「踊って楽しむ」スタイルから「見せる」スタイルへと進化しました。

彼女は男装し、長い日本刀を持ちながら、キリスト教の十字架を身につけて踊るという斬新な演出を行いました。

このような奇抜な衣装と演出は、当時の観客に強い印象を与え、彼女の人気を高めました。

文化的影響

出雲阿国の活動は、歌舞伎の発展において重要な役割を果たしました。

彼女のスタイルは、後に男性が演じることが一般的となる歌舞伎の基礎を築きました。

江戸時代に入ると、幕府の政策により女性の歌舞伎役者は禁じられ、男性のみが演じるようになりましたが、出雲阿国の影響はその後の演劇文化に深く根付いています。

出雲阿国は、ただの芸能者ではなく、当時の社会における性別の役割や文化の変遷を象徴する存在でもあります。

彼女の革新的なアプローチは、今日の歌舞伎や日本の伝統芸能においても重要な位置を占めています。

出雲阿国

出雲阿国

出雲阿国(いずものおくに)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の女性芸能者であり、歌舞伎の創始者として知られています。彼女は出雲大社の巫女であったとされ、特に「阿国歌舞伎」と呼ばれる独自の踊りを創始しました。この踊りは、後の大歌舞伎やチンドン屋の発展に寄与したとされています。

## 生い立ちと背景

出雲阿国の詳細な生い立ちは不明ですが、彼女は出雲国杵築の鍛冶職中村三右衛門の娘であるとする説があります。彼女は若い頃から美貌と神楽舞に優れた才能を持ち、修復活動のために各地を巡業していた際に評判を得ました. 1603年には京都に上り、そこで新しいスタイルの踊りを披露しました。

## 阿国歌舞伎の特徴

出雲阿国は男装して日本刀を肩に担ぎ、十字架のネックレスを身につけて踊るという独特なスタイルで観客を魅了しました。彼女の演出は、男女の役割を逆転させるなど、当時としては非常に革新的でした。このような演出が人々の心を掴み、「阿国歌舞伎」は瞬く間に広まりました。

## 歴史的意義

出雲阿国が創始した阿国歌舞伎は、日本の伝統芸能である歌舞伎の基礎となりました。「かぶき」という言葉は、当時の社会で異端視された「傾奇者」たちから派生したものであり、彼女自身もその象徴的存在となりました。彼女が持つ独自性と革新性は、日本文化における重要な転換点を示しています。

阿国歌舞伎と現代の歌舞伎の違いは

阿国歌舞伎と現代の歌舞伎には、いくつかの顕著な違いがあります。

## 阿国歌舞伎の特徴

- **起源**: 阿国歌舞伎は、出雲阿国によって1603年に始まりました。彼女は「ややこ踊り」を基にした「かぶき踊り」を創始し、そのスタイルが全国に広まりました。

- **演技スタイル**: 阿国歌舞伎では、主に男装した女性が演じることが特徴で、即興性やエロティックな要素が強調されていました。出雲阿国は、男装しながらも女性的な振る舞いを見せることで観客を惹きつけました。

- **文化的背景**: 当時の社会において、傾奇者(かぶきもの)という異端者たちの文化が影響を与え、阿国歌舞伎もその一部として発展しました。これにより、社会的な規範に対する反抗的な姿勢が表現されました。

## 現代の歌舞伎の特徴

- **革新と多様性**: 現代の歌舞伎は、「温故知新」の精神で伝統を守りつつ、新しい技術や演出方法を取り入れています。特に三代目市川猿之助による「スーパー歌舞伎」などが代表例で、現代語を使用し、視覚的に楽しませる要素が強化されています.

- **視覚的演出**: 現代の歌舞伎では、豪華な衣装や照明効果が重視され、観客を魅了するための視覚的要素が増加しています。例えば、本水を使った立廻りや宙乗りなど、新しい技術を駆使した演出が行われています.

- **ファン層の拡大**: 現代歌舞伎は若い世代にもアピールしており、音楽や他ジャンルとのコラボレーションを通じて新たなファン層を形成しています。これにより、伝統芸能としての枠を超えた新しいエンターテインメントとして位置づけられています.

## まとめ

阿国歌舞伎はその起源から特有のスタイルと社会的背景を持ち、一方で現代の歌舞伎は伝統を踏まえつつも革新を追求し、多様な表現方法を取り入れています。このような違いは、それぞれの時代背景や文化的変遷を反映した結果と言えるでしょう。

阿国歌舞伎の歴史的背景は

出雲阿国(いずものおくに)は、歌舞伎の創始者として知られる女性芸能者であり、彼女の活動は日本の伝統芸能において重要な位置を占めています。以下に、阿国歌舞伎の歴史的背景を詳述します。

## 出雲阿国の生涯

出雲阿国は、1572年に生まれたとされ、出雲大社の巫女であったと伝えられています。彼女は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活動し、特に1603年に京都で「阿国歌舞伎」と呼ばれる新しい形態の踊りを創始しました。彼女の踊りは、当時流行していた「ややこ踊り」を基にしており、これが後の歌舞伎の基礎となりました。

## 歴史的背景

阿国が活躍していた時代は、戦乱が続いた室町時代後期から安土桃山時代にかけての混乱期でした。この時期、人々は娯楽を求めており、特に「風流」と呼ばれる祭りや踊りが盛んでした。出雲阿国は、このような大衆文化を背景に、新たなエンターテイメントを提供しました。

## 阿国歌舞伎の特徴

阿国歌舞伎は、彼女が男装し、日本刀を持ちながら踊るという斬新なスタイルで知られています。特に注目すべきは、彼女がキリスト教の十字架を首に下げていた点です。このような異例の装いと演出が、多くの観客を引きつけました。

また、阿国は男装した若者と共演し、茶屋遊びを描いた演出を行いました。この中には官能的な振り付けや即興劇が含まれ、当時の人々に新鮮な驚きを与えました。

## 影響と遺産

阿国歌舞伎は瞬く間に人気を博し、多くの模倣者が現れました。これにより、「かぶき」という言葉が生まれ、「傾奇者」と呼ばれる社会的異端者たちとの関連も深まりました。傾奇者たちは独特な衣装を身につけ、社会から逸脱した存在として憧れられていました。

最終的には、阿国歌舞伎が発展し、日本を代表する伝統芸能である歌舞伎へとつながっていきます。出雲阿国の創造性と革新性は、日本文化において今なお重要な影響を与え続けています。

現代の歌舞伎が人気を博した理由は

現代の歌舞伎が人気を博している理由は、以下の要因に起因しています。

## 伝統と革新の融合

**スーパー歌舞伎**や**超歌舞伎**など、最新の技術や現代的な要素を取り入れた演目が登場し、若い世代や外国人観客にアピールしています。特に、バーチャルシンガー初音ミクとの共演など、伝統とテクノロジーの融合が新たなファン層を開拓しています。

## アクセシビリティの向上

歌舞伎は大衆向けの娯楽として位置づけられており、低価格で観劇できる「幕見席」が設けられています。これにより、観客は2000円から歌舞伎を楽しむことができ、映画と同程度の価格で生の舞台を体験できる機会が増えています。

## 文化的価値と誇り

歌舞伎は日本文化の象徴であり、その歴史や美学は多くの人々に誇りを与えています。観劇を通じて日本文化への理解が深まり、自国の文化を愛する人々が増えていることも人気の一因です。

## 海外での注目

訪日外国人観光客の中には、日本の伝統芸能に興味を持つ人が多く、海外公演も増加しています。これにより、国際的な注目を集めており、歌舞伎は世界的な文化交流の一環としても評価されています。

これらの要素が組み合わさり、現代の歌舞伎は新たな魅力を持ち、多くの観客に支持されています。

阿国歌舞伎と現代歌舞伎の演出の違いは

阿国歌舞伎と現代歌舞伎の演出には、歴史的背景やスタイルの違いが見られます。

## 阿国歌舞伎の特徴

**起源とスタイル**

阿国歌舞伎は、出雲阿国によって1603年に始められたもので、女性が男装して踊る形式が特徴です。彼女は茶屋遊びを描いたエロティックな内容を持ち、民衆に人気を博しました。演出は即興性が強く、観客との一体感を重視した参加型の要素がありました。特に、足拍子を多用した躍動感ある踊りが特徴的です。

**文化的背景**

当時の社会情勢や文化的背景も影響しており、戦国時代から江戸時代初期にかけての人々のストレス発散の手段として機能しました。阿国は「かぶく」という精神を体現し、権力への軽視を表現することで観客の共感を呼びました。

## 現代歌舞伎の特徴

**革新と伝統の融合**

現代歌舞伎は、伝統的な要素を保持しつつも、新しい技術や演出方法を取り入れています。特に「スーパー歌舞伎」では、現代語を使用し、スピーディーで視覚的に楽しめる演出が行われています。三代目市川猿之助による作品は、若年層をターゲットにした内容で人気を集めました。

**視覚効果とテクノロジー**

現代歌舞伎では、照明や衣装が豪華で斬新なデザインとなり、最新の舞台機構を駆使したスペクタクル演出が特徴です。例えば、宙乗りや本水を使った立廻りなど、観客に驚きを与える要素が多く取り入れられています。

## まとめ

阿国歌舞伎はその独自の性別逆転や即興性によって観客との一体感を生み出しました。一方で現代歌舞伎は、伝統を尊重しつつも新しい技術や表現方法を取り入れ、多様な観客層にアプローチしています。このように、それぞれの時代背景や文化的文脈に応じた演出の違いが明確に存在します。

現代歌舞伎の特徴的な演技は

現代歌舞伎の特徴的な演技には、いくつかの重要な要素があり、伝統を尊重しつつも新しい表現を取り入れています。以下にその主な特徴をまとめます。

## **1. 見得(みえ)**

見得は、役者が特定のポーズをとり、一瞬静止する演技スタイルです。この瞬間に「ツケ」という音が打たれ、観客の注意を集める効果があります。見得は感情の高まりや重要な場面で使用され、心理的なクローズアップ効果を生み出します.

## **2. 隈取(くまどり)**

隈取は、役者の顔に描かれる化粧法で、役柄の性質を誇張して表現します。例えば、悪役には赤や青の線が施され、特定の感情や性格を強調します。隈取は約50種類に分類され、それぞれが役柄に応じて使い分けられます.

## **3. 早替り**

早替りは、役者が短時間で衣装や化粧を変える演出で、観客に驚きと興奮を提供します。この技術は特に大きな舞台効果を生み出し、一人の俳優が多くの役を演じることも可能です.

## **4. 宙乗り**

宙乗りは、役者がワイヤーで空中に浮かぶ演出です。この視覚的効果は観客に強い印象を与え、物語にダイナミズムを加えます.

## **5. 現代的要素の取り入れ**

現代歌舞伎では、ストーリーや演出に現代語が使用されることが多く、わかりやすくテンポの良い展開が特徴です。また、「スーパー歌舞伎」などでは最新の舞台機構や視覚効果を駆使し、観客を楽しませる工夫がされています.

これらの要素は、現代歌舞伎が伝統的な形式を守りながらも、新しい観客層を引き寄せるために進化していることを示しています。

阿国歌舞伎の踊りが他の踊りとどう違うか

阿国歌舞伎は、出雲の阿国によって創始された日本の伝統的な舞台芸術であり、他の踊りと比較していくつかの独特な特徴を持っています。

## 阿国歌舞伎の特徴

**起源と発展**

- 阿国歌舞伎は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて発展し、特に阿国が京都で初めて披露したことから広まりました。彼女は「ややこ踊り」や「女猿楽」を基にしてこのスタイルを確立しました。

**演技スタイル**

- 阿国は男装して演じることが多く、独自の衣装と振り付けを用いていました。この男装は当時の常識を覆すものであり、観客に強い印象を与えました。特に、長い日本刀を肩に担ぎ、十字架のネックレスをつけるスタイルが特徴的です。

**音楽と伴奏**

- 初期の阿国歌舞伎では、主に笛や太鼓が伴奏として使用され、現在の歌舞伎とは異なるシンプルな音楽スタイルでした。

**テーマと内容**

- 演目は茶屋遊びなどのエロティックな内容が多く、男女の役割逆転や倒錯的な要素が強調されていました。このような内容は当時の人々に新鮮であり、大きな人気を博しました。

## 他の踊りとの違い

| 特徴 | 阿国歌舞伎 | 他の伝統的な踊り |

|----------------|------------------------------------------|------------------------------------|

| **起源** | ややこ踊りや女猿楽を基に創始 | 各地域や文化ごとの独自の伝承がある |

| **演技スタイル**| 男装・女装を用いた倒錯的表現 | 伝統的な役割分担に従った演技 |

| **音楽** | 笛・太鼓のみ | 三味線やお囃子など多様な伴奏が使用される |

| **テーマ** | エロティックで社会風刺的な内容 | 歴史的・神話的テーマが中心 |

このように、阿国歌舞伎はその独自性から他の踊りとは一線を画しており、日本の伝統芸能において特異な位置を占めています。

出雲阿国の生涯についてもっと知りたい

出雲阿国の生涯についてもっと知りたい

出雲阿国(いずもの おくに)は、1572年に出雲国で生まれ、歌舞伎の創始者として知られる重要な歴史的人物です。彼女の生涯は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての日本の文化と社会の変遷を反映しています。

## 初期の生涯

出雲阿国は、出雲国杵築中村の鍛冶屋の娘として生まれました。若い頃には出雲大社の巫女として活動し、文禄年間には出雲大社の勧進のために各地を巡業しました。この際、彼女は「ややこ踊り」と呼ばれる踊りで評判を得ました。

## かぶき踊りの創始

1600年、阿国は「クニ」という名前で記録に残り、1603年には京都で「かぶき踊り」を始めました。彼女は男装し、日本刀を持ち、十字架のネックレスをつけて踊るスタイルを確立しました。この独自の演出が人々を魅了し、瞬く間に人気を博しました。

特に彼女の演技では、男装した阿国と女装した男性が共演するシーンがあり、この倒錯した演出が当時の観客に新鮮さを提供しました。これにより、「阿国歌舞伎」として知られるスタイルが広まりました。この「かぶき」は、「傾奇者」(かぶきもの)から派生した言葉で、社会から外れた存在への憧れを反映しています。

## 晩年と伝説

阿国の最期については諸説あり、1613年、1644年、1658年など異なる年が挙げられています。出雲に帰り尼になったという伝説もあり、その近くには彼女の墓とされる場所があります。また、彼女が創始した歌舞伎は、その後も多くの形態に発展し、今日まで続いています。

出雲阿国は、日本文化における女性の役割や芸能の発展を象徴する重要な人物であり、その影響は現在も感じられます。

出雲阿国の踊りが人気になった理由は

出雲阿国の踊りが人気になった理由は、彼女が創始した「かぶき踊り」が当時の社会的背景や文化に深く根ざしていたからです。

## 社会的背景

出雲阿国が活躍した時期は、戦国時代の終焉と江戸時代初期にあたります。この時代は、長い戦乱が終わりを迎えたものの、身分制度が固定化され、人々は夢や希望を持ちにくい状況でした。そのため、阿国の踊りは庶民にとってストレス解消の手段となり、彼女の表現する自由で奇抜なスタイルは、多くの人々に受け入れられました。

## 踊りのスタイルと魅力

阿国は「ややこ踊り」を基にして「かぶき踊り」を創始しました。この踊りは、男性装束で女性と戯れる様子を描いたものであり、観客には庶民だけでなく武士や貴族も含まれていました。特に、奇抜な衣装や動作、さらにはエロティックな要素を取り入れたことで、観客の興味を引きつけました。

## 文化的影響

また、阿国は当時の文化人との交流もあり、その知識欲や文化的才能が彼女の人気をさらに高めました。彼女は京都で多くの観客を集めることに成功し、「かぶき踊り」は全国的に広まりました。これにより、多くの模倣者が現れ、「女歌舞伎」と呼ばれる女性芸能者たちによる踊りも流行しました。

出雲阿国のかぶき踊りは、その革新性と社会的背景から多くの支持を受け、歌舞伎文化の基礎を築く重要な役割を果たしました。

出雲阿国の踊りが他の踊りとどう違うか

出雲阿国の踊りは、他の日本の伝統的な踊りと比較して、いくつかの際立った特徴があります。以下にその違いを詳述します。

## 出雲阿国の踊りの特徴

**1. 男装と演出**

出雲阿国は、男性の衣装を身にまとい、日本刀を携えて踊ることで知られています。この男装は、当時としては非常に異例であり、彼女の演技に独特な魅力を与えました。特に、茶屋で女性と戯れるシーンでは、実際には体格の良い男性が女装して登場するなど、性別の倒錯を取り入れた演出が観客を惹きつけました。

**2. 歌舞伎への影響**

出雲阿国の踊りは後に「阿国歌舞伎」と呼ばれるようになり、これは日本の伝統芸能である歌舞伎の起源とされています。彼女のスタイルは、華やかで視覚的に刺激的な要素を取り入れており、これが歌舞伎の発展に大きく寄与しました。

**3. 観客とのインタラクション**

彼女の踊りは観客とのインタラクションが豊かで、観客も共に盛り上がるようなスタイルでした。これにより、従来の踊りとは異なり、観客が一体となって楽しむことができる形式が確立されました。

**4. ストーリー性と即興性**

出雲阿国の演技には物語性があり、即興的な要素も含まれていました。これにより、観客はただ見るだけでなく、物語に引き込まれ、自らもその一部となる感覚を味わうことができました。

## まとめ

出雲阿国の踊りは、その男装や観客とのインタラクション、歌舞伎への影響などから、日本の伝統的な踊りとは一線を画しています。彼女の独自性は、日本文化における重要な転換点となり、後世にわたって影響を与え続けています。

出雲阿国の生涯を描いた小説や映画はある

出雲阿国の生涯を描いた作品には、小説と映画があります。

## 小説

**『出雲の阿国』**(著:有吉佐和子)

- この小説は、出雲阿国の生涯を詳細に描いた大作で、上下巻合わせて1,000ページ以上の長編です。物語は、豊臣秀吉の時代から徳川時代への移行を背景に、阿国の踊りにかける情熱や彼女を取り巻く人々との愛憎劇を描いています。特に、彼女が民衆と共に踊ることに情熱を注ぎつつも、天下人に認められたいという野望を持つ三九郎との関係が重要なテーマとなっています.

## 映画

**『柳生一族の陰謀』**(1978年)

- この映画では、出雲阿国が登場し、彼女の存在が物語の中で重要な役割を果たしています。映画は徳川家光と忠長兄弟による将軍位争奪戦を描きつつ、阿国のキャラクターも絡んでいます.

また、1959年には『あばれ大名』という映画でも阿国が描かれています.

これらの作品は、出雲阿国という歴史的な人物を通じて、日本の伝統芸能や文化の発展を探る貴重な資料となっています。

出雲阿国の踊りが現在でも続けられている場所は

出雲阿国の踊りは、現在でもいくつかの場所で継承されています。主な場所を以下に示します。

## 出雲阿国のゆかりの地

1. **出雲阿国の墓**

- **所在地**: 島根県出雲市大社町北荒木2544

- 出雲大社から稲佐浜へ向かう途中にあり、阿国に関連する文化が今も語り継がれています。

2. **京都南座**

- **所在地**: 京都市東山区

- 阿国が初めて歌舞伎を披露した場所として知られ、ここでは定期的に歌舞伎公演が行われています。南座は、歌舞伎の歴史を物語る重要な劇場です。

3. **津山**

- 出雲阿国に関連する踊りが行われる地域で、「津山の月」をテーマにした踊りが今も継承されています。この地域では、阿国の伝説や踊りが文化として大切にされています。

これらの場所では、出雲阿国の踊りやその影響を受けた文化が今も生き続け、多くの人々に親しまれています。

出雲阿国の墓はどこにあるの

出雲阿国の墓は、島根県出雲市大社町杵築北に位置しています。具体的な住所は「〒699-0702 島根県出雲市大社町杵築北2529」です。

**アクセス情報**

- **公共交通機関**: JR出雲市駅から一畑バスで約30分、「出雲大社連絡所」下車後、徒歩約5分です。

- **車**: 山陰道出雲ICから国道431号を経由して約15分の距離です。

- **駐車場**: 無料の駐車場があり、6台分のスペースがあります。

この墓は出雲大社と稲佐の浜の中間にあり、静かな環境に囲まれています。出雲阿国は歌舞伎の祖とされる人物で、彼女の墓は質素な自然石で作られています。周囲には一般の墓地もあり、落ち着いた雰囲気が漂っています。

出雲阿国の踊りが江戸時代にどのように受け入れられたのか

出雲阿国の踊りが江戸時代にどのように受け入れられたのか

出雲阿国の踊りは、江戸時代初期において非常に革新的であり、彼女の影響は広範囲に及びました。以下にその受け入れ方を詳述します。

## 出雲阿国の踊りの特徴

出雲阿国は、1572年に生まれ、出雲大社の巫女として知られていましたが、彼女の踊りは「かぶき踊り」として特に有名です。彼女の演技は、男装して日本刀を担ぎ、キリスト教の十字架を首から下げるなど、当時としては非常に異例なものでした。この独特なスタイルが、観客の心をつかみました。

## 社会的背景と受容

江戸時代初期は戦乱が続いた時代であり、人々は新しい娯楽を求めていました。出雲阿国の踊りは、庶民だけでなく武士や貴族にも受け入れられました。特に彼女の演出には、男装した彼女と女装した男性との官能的な掛け合いが含まれ、これが観客に新鮮さと興奮をもたらしました。

## 影響と広がり

出雲阿国の人気は瞬く間に広まり、「阿国歌舞伎」として知られるようになりました。このスタイルは全国各地に模倣者を生み出し、遊女歌舞伎としても発展しました。しかし、その人気が高まるにつれ、江戸幕府は風紀を乱すとして1629年に女性の舞台出演を禁止しました。これにより、歌舞伎は男性のみで演じられる形へと移行し、若衆歌舞伎や野郎歌舞伎といった新たなスタイルが登場しました。

## 結論

出雲阿国の踊りは、江戸時代初期の人々に新しい文化的体験を提供し、その後の歌舞伎の発展に大きな影響を与えました。彼女の革新的な演技スタイルと大胆な演出は、多くの人々に愛され、日本の伝統芸能としての歌舞伎へとつながる重要な一歩となったことが評価されています。

阿国の踊りが江戸時代にどのように変化したのか

阿国の踊りは、江戸時代において大きな変化を遂げました。出雲阿国が創始した「かぶき踊り」は、当初は宗教的な儀式性を持たず、時代の風潮を反映した奇抜で自由な表現が特徴でした。この踊りは、特に京で人気を集め、庶民や武士、貴族にまで広がりました。

## 初期の流行と女性舞台禁止

阿国の成功により、多くの女性芸能者が「女歌舞伎」と呼ばれる踊りを模倣しました。しかし、これが風紀を乱すとされ、江戸幕府は1629年に女性の舞台出演を禁止しました。これにより、女性が舞台に立つことはなくなり、代わりに男性による「若衆歌舞伎」が登場しました。このスタイルは、少年たちによる演技から成人男性による演技へと移行し、さらに「野郎歌舞伎」として発展しました.

## 歌舞伎への進化

阿国のかぶき踊りは、その後も多くの模倣者を生み出し、全国に広まりました。特に遊女屋で演じられる「遊女歌舞伎」は、男装した遊女たちと三味線による伴奏が特徴であり、観客にとっては新たな楽しみとなりました。このようにして、阿国の踊りは日本の伝統芸能である歌舞伎へと進化し、多様なスタイルや表現が生まれました。

## 結論

阿国の踊りは江戸時代を通じて社会的規制や文化的変化に影響されながらも、日本の伝統芸能である歌舞伎の基礎を築く重要な役割を果たしました。彼女の独自性とその後の変化は、日本文化における女性芸能者の歴史にも深い影響を与えています。

阿国の踊りが江戸時代の社会に与えた影響は

出雲阿国の踊りは、江戸時代の日本社会において多大な影響を与えました。彼女が創始した**かぶき踊り**は、後の歌舞伎の基盤となり、文化的な変革を引き起こしました。

## 阿国の踊りの特徴と普及

出雲阿国は1572年に生まれ、京都で「かぶき踊り」を披露することで名を馳せました。彼女の踊りは、男性装をし、茶屋遊びを描いたエロティックな内容が特徴であり、観客を魅了しました。彼女のスタイルは、当時の庶民文化に新しい風を吹き込み、全国各地に広まりました。

## 社会的影響

### 1. **民衆文化の発展**

阿国の踊りは、江戸時代初期における民衆文化の隆盛に寄与しました。彼女のパフォーマンスは庶民だけでなく武士や貴族にも支持され、「阿国歌舞伎」として広まりました。この影響で、遊女屋での「遊女歌舞伎」など新たな形態が生まれ、各地で模倣されるようになりました。

### 2. **性別役割への挑戦**

阿国は男装して演じることで、当時の厳格な性別役割に挑戦しました。このことは女性芸能者の地位向上にも寄与し、後に女性が舞台に立つことが禁止される一因ともなりましたが、それでも彼女の存在は女性による表現の可能性を示しました。

### 3. **文化的アイデンティティの形成**

「かぶき」という言葉自体が「傾く者」を指し、社会から外れた存在への憧れを示しています。阿国はその象徴的存在として、従来の価値観に反抗する新たな文化的アイデンティティを形成しました。これにより、江戸時代の人々は自由な表現や楽しみ方を求めるようになりました。

## 結論

出雲阿国の踊りは、江戸時代における文化的変革と民衆文化の発展に大きく寄与しました。彼女が創始したかぶき踊りは、日本独自の伝統芸能である歌舞伎へとつながる重要なステップとなり、その影響は今なお続いています。

阿国の踊りが他の踊りと比べて特徴的な点は

出雲阿国の踊りは、他の伝統的な踊りと比べていくつかの特徴が際立っています。以下にその主な点を挙げます。

## **1. 男装と独特な衣装**

出雲阿国は、女性でありながら男装をして日本刀を肩に担ぎ、首にはキリスト教の十字架をかけるという独特なスタイルで知られています。この男装は、当時の社会において非常に珍しく、観客に強い印象を与えました。

## **2. 演出の斬新さ**

阿国の演出は、男装した阿国が女装した男性と共に舞台を盛り上げるという倒錯的な要素を含んでいます。このような演出は、当時の常識を覆すものであり、観客に新しい視覚体験を提供しました。特に、茶屋での演出では、男装した阿国と女装した男性が官能的な振り付けで踊る様子が描かれています。

## **3. 音楽とリズム**

阿国の踊りは、鉦や太鼓、笛などの楽器と共に行われるため、リズミカルでエネルギッシュです。特に「ヤヤコ踊り」と呼ばれるスタイルが人気を博し、集団で踊ることが特徴的でした。

## **4. 社会的背景と文化的影響**

出雲阿国の踊りは、戦乱が続いた時代背景の中で生まれました。この時期、人々は自由で奔放な表現を求めており、その流れの中で阿国の踊りが人気を博しました。また、「かぶきもの」と呼ばれる社会的なアウトサイダーたちからも影響を受けており、そのファッションや行動様式が取り入れられています。

## **5. 歌舞伎への影響**

出雲阿国の踊りは後に「歌舞伎」の形成にも寄与しました。彼女のパフォーマンススタイルや演出が、多くのフォロワーによって模倣され、「阿国歌舞伎」として全国に広まりました。このようにして、阿国は日本の伝統芸能において重要な役割を果たしました。

これらの特徴から、出雲阿国の踊りは単なる娯楽ではなく、日本文化における重要な歴史的現象として位置づけられています。

阿国の踊りが江戸時代の芸能にどのように影響したのか

出雲阿国の踊りは、江戸時代の芸能において重要な役割を果たし、特に歌舞伎の発展に寄与しました。以下にその影響を詳述します。

## 阿国の踊りの特徴と創始

出雲阿国(いずものおくに)は、1572年頃から活動を始めた女性芸能者であり、彼女が創始した「阿国歌舞伎」は、後の歌舞伎の基盤となりました。阿国は、ややこ踊りを基にしたかぶき踊りを創り出し、これが全国に広まることになります。

## 社会的背景と文化的影響

江戸時代初期、日本は戦乱から平和な時代へと移行しており、人々は新たな娯楽を求めていました。阿国の踊りは、この社会的背景を反映し、当時の人々に新鮮さと刺激を与えました。彼女の演目は、男装した女性と女装した男性の絡み合いを特徴としており、観客とのインタラクションが重要な要素となっていました。

## 歴史的変遷と影響

阿国の踊りは、遊女屋で取り入れられた「遊女歌舞伎」としても知られています。これは男装した遊女と遊女の猥雑な掛け合いが特徴であり、お客にとっては遊女の品定めの場でもありました。このようなスタイルは、江戸時代中期には男性による歌舞伎へと変遷し、最終的には現代の歌舞伎へとつながる重要な要素となりました。

## 江戸幕府による規制

しかし、阿国の影響力が強まるにつれ、江戸幕府は風紀紊乱を理由に女性芸能者の舞台出演を禁止しました(1629年)。この規制により、女性の地位が低かった時代背景も相まって、阿国のスタイルは一時的に抑制されましたが、その後も男性による歌舞伎が発展し続けました。

## まとめ

出雲阿国の踊りは、江戸時代初期の芸能界に革命をもたらし、その影響は現在の歌舞伎にも色濃く残っています。彼女の独自性と革新性は、日本文化における重要な転換点となりました。

阿国の踊りが江戸時代に受け入れられた理由は

出雲阿国の踊りが江戸時代に受け入れられた理由は、文化的、社会的な要因が複合的に影響しています。

## **文化的要因**

- **新しいエンターテインメント**: 阿国は、男装して日本刀を持ち、十字架を身につけるという独特のスタイルで登場しました。この斬新な演出は、当時の人々に強い印象を与え、興味を引きました。

- **多様な影響の吸収**: 阿国の踊りは、様々な踊りや芸能から影響を受けており、その結果として「阿国歌舞伎」が形成されました。これにより、既存の文化と融合しやすくなりました。

## **社会的要因**

- **庶民文化の発展**: 江戸時代初期は、庶民が楽しむ娯楽が求められていました。阿国の踊りはそのニーズに応え、町衆や遊女屋で広く受け入れられました。

- **傾奇者文化との関連**: 阿国の踊りは「傾奇者」と呼ばれる社会的な反抗者たちと結びついており、その独特なスタイルや演出が人々の憧れを集めました。傾奇者たちは常識を覆す存在として人気があり、阿国もその流れに乗る形で受け入れられました。

## **影響力と持続性**

- **全国的な広まり**: 阿国一座は京都から江戸を含む各地へ巡業し、その影響力を拡大しました。これにより、「阿国歌舞伎」として全国的に知られるようになりました。

- **後世への影響**: 阿国のスタイルや演出は後に他の演者にも模倣され、歌舞伎の基礎となる要素を築きました。このようにして、日本の伝統芸能としての歌舞伎が発展する土壌が整いました。

これらの要因によって、出雲阿国の踊りは江戸時代において広く受け入れられることとなりました。

出雲阿国の墓はどこにあるのか

出雲阿国の墓はどこにあるのか

出雲阿国の墓は、島根県出雲市大社町杵築北2529に位置しています。この墓は出雲大社の西側の高台にあり、周囲には彼女が晩年を過ごしたとされる連歌庵や於国塔も存在します.

**アクセス情報:**

- **住所:** 島根県出雲市大社町杵築北2529

- **交通:**

- JR出雲市駅から一畑バスで約30分、出雲大社連絡所下車後、徒歩5分

- 車の場合、山陰道出雲ICから国道431号経由で約15分

- **駐車場:** 無料で6台分あり.

この墓は特別に石棚で囲まれた自然石で作られており、静かな環境の中にあります。出雲阿国は歌舞伎の祖とされており、今でも多くの芸能関係者が訪れる場所です.

阿国の墓はどんな見どころがあるのか

出雲阿国の墓は、歌舞伎の創始者として知られる出雲阿国に関連する重要な観光地です。以下に、墓の見どころをまとめます。

## **見どころ**

- **歴史的背景**: 阿国は出雲大社の巫女であり、安土桃山時代に歌舞伎踊りを創始したとされています。彼女の生涯は謎に包まれており、歌舞伎の祖として多くの伝説が残っています。

- **墓石の刻印**: 墓石には「元祖 歌舞伎 お國墓」と刻まれており、阿国の存在を示しています。訪れる人々はその歴史的意義を感じることができます。

- **周辺施設**: 墓の近くには、阿国が晩年を過ごしたとされる「連歌庵」や「於国塔」があります。これらの施設は、阿国の人生や文化的背景を深く理解する手助けとなります。

- **アクセスと環境**: 出雲大社から徒歩約5分の距離にあり、公共交通機関や車で簡単にアクセスできます。また、高台に位置しているため、周囲の自然環境も楽しむことができます。

- **訪問者の声**: 多くの芸能関係者や歌舞伎ファンが訪れ、阿国への敬意を表しています。参拝者からは感謝の気持ちや喜びが語られています。

このような見どころがある出雲阿国の墓は、歴史や文化に興味がある方にとって特に魅力的なスポットです。訪れる際には、その背景や周辺施設にも目を向けてみると良いでしょう。

阿国の塔はどこにあるのか

阿国の塔は、島根県出雲市大社町に位置しています。この塔は、出雲大社の近くにある奉納山の山中にあり、歌舞伎の創始者である出雲阿国を顕彰するために建立されました。

### アクセス方法

- **徒歩**: 出雲大社観光センターから431号線を進み、「仮の宮四のT字路」を右折し、奉納山の山頂まで約28分で到達できます。

- **バス**: 一畑バスの日御碕・大社線を利用し、「奉納山入口バス停」で下車後、徒歩約7分で到着します。

### 見どころ

阿国の塔は1936年に建立され、1968年に再建されたもので、塔からは出雲市や稲佐の浜の美しい景色が楽しめます。また、塔には著名な歌舞伎役者たちの名前が刻まれた石碑もあります.

阿国の墓に訪れる際のアクセス方法は

阿国の墓へのアクセス方法は以下の通りです。

## **住所**

- **出雲阿国の墓**: 島根県出雲市大社町杵築北2529

## **公共交通機関を利用する場合**

1. **JR出雲市駅から**:

- 一畑バスで「出雲大社」行きに乗車(約25分)。

- 「出雲大社連絡所」で下車し、徒歩約4分で到着します。

2. **出雲大社バスターミナルから**:

- 徒歩で約5分(約300メートル)で、看板に従って進むとアクセスしやすいです。

## **車を利用する場合**

- **山陰道出雲ICから**:

- 国道431号線を経由し、約10km(約15分)で到着します。

## **駐車場**

- 駐車場はあり、収容台数は6台です。入口は国道431号線沿いに位置しており、混雑時には満車になることがあります。

## **徒歩でのアクセス**

- 出雲大社から阿国の墓まで徒歩で約8分です。出雲大社の観光センターから431号線を進み、稲佐の浜方面へ向かいます。

このように、公共交通機関や自家用車を利用して容易にアクセスすることができます。

阿国の墓の歴史についてもっと知りたい

出雲阿国の墓は、歌舞伎の創始者である出雲阿国に関連する重要な歴史的遺跡です。以下にその歴史と背景を詳述します。

## 出雲阿国の概要

出雲阿国(いずもの おくに)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した女性芸能者で、歌舞伎の祖とされています。彼女は出雲大社の巫女であり、歌舞伎踊りを創始し、豊臣秀吉や徳川家康の前でもその演技を披露しました。

## 阿国の墓の歴史

### 建設と整備

- **位置**: 島根県出雲市大社町杵築北2529に所在し、出雲大社から徒歩圏内です。

- **墓石の材質**: 天然石が使用されています。

- **整備年**: 1927年(昭和2年)に杵築協会によって整備されました。

### 阿国の没年と伝承

阿国は1607年(慶長12年)に小田原で亡くなったとも言われていますが、他にも諸説あり、晩年には出雲に戻り尼僧として87歳で亡くなったという伝承もあります。彼女は「智月尼」と名乗り、余生を過ごしたとされています。

### 墓の周辺と文化的意義

阿国の墓は、歌舞伎界や芸能関係者から多くの参拝者が訪れる場所となっており、特に著名な歌舞伎役者が訪れることでも知られています。墓の近くには「阿国塔」や「連歌庵」など、彼女に関連するスポットも存在し、訪問者はこれらを巡ることができます。

## まとめ

出雲阿国の墓は、歌舞伎文化の発展に寄与した重要な人物を記念する場所であり、多くの人々に影響を与え続けています。出雲を訪れる際には、この歴史的なスポットを訪れることが推奨されます。

阿国の墓に駐車場はあるのか

阿国の墓には**駐車場**があります。収容台数は**6台**で、駐車場は阿国の墓の入口のすぐ横に位置しています。ただし、ハイシーズンには満車になることがあるため、訪れる際は注意が必要です。

出雲阿国が江戸城で上演した際の詳細は

出雲阿国が江戸城で上演した際の詳細は

出雲阿国は、1607年2月20日に江戸城で徳川家康の前で「かぶき踊り」を初めて披露しました。この公演は、彼女の名声を高め、後の歌舞伎の発展に寄与する重要な出来事となりました。

## 上演の詳細

- **日付**: 1607年2月20日(慶長12年)

- **場所**: 江戸城

- **観客**: 徳川家康をはじめとする幕府の重鎮たち

## 出雲阿国の背景

出雲阿国は1572年に生まれ、出雲大社の巫女として知られる女性芸能者です。彼女は「かぶき踊り」を創始し、当時の流行を取り入れた新しいスタイルで多くの人々を魅了しました。特に、男装して踊るスタイルが特徴的であり、茶屋遊びを描いたエロティックな内容が人気を博しました。

## かぶき踊りの特徴

- **スタイル**: 男装した女性が踊る

- **内容**: 流行の茶屋遊びや恋愛をテーマにした演出

- **楽器**: 鉦や太鼓などが伴奏として使用された

この公演は、江戸幕府成立直後の文化的な盛り上がりを象徴するものであり、阿国の踊りはその後「歌舞伎」として発展する基礎となりました。

## その後の影響

公演後、出雲阿国は歴史から姿を消し、その行方については諸説あります。彼女が江戸での成功を収めた後に若くして亡くなったという説や、故郷に戻って尼になったという伝承があります。彼女の活動は、女性芸能者による舞台表現が幕府によって制限される中で、歌舞伎の発展において重要な役割を果たしました。

阿国が江戸城で上演した「茶屋遊び」の具体的な内容は

出雲阿国が江戸城で上演した「茶屋遊び」は、彼女の創始した歌舞伎踊りの一部であり、特に注目される演目でした。この演目は、男性に扮した阿国が「伊達男」として登場し、茶屋の女性と戯れる様子を描いています。

## **具体的な内容**

- **キャラクターの設定**: 阿国は男装して伊達男を演じ、彼女の夫は女装して茶屋の娘役を務めました。このような異性装が観客に新鮮な印象を与えました。

- **演技スタイル**: 「茶屋遊び」はエロティックな要素を含み、阿国自身が遊女的な側面を持っていた可能性も示唆されています。演技は即興的であり、観客とのインタラクションも多く見られました。

- **音楽と舞踊**: 阿国の踊りは笛や太鼓に合わせて行われ、三味線などの伴奏はなく、シンプルながらもダイナミックなパフォーマンスが特徴でした。

- **文化的影響**: この演目は、後に遊女たちによって模倣され、「遊女歌舞伎」として広がりました。これにより、江戸時代のエンターテインメント文化に大きな影響を与えました。

「茶屋遊び」は、阿国の革新的な表現方法と当時の社会的背景を反映した重要な作品であり、その後の歌舞伎や日本の伝統芸能における基盤を築くこととなりました。

阿国が江戸城で上演した際の反応はどのようなものだった

出雲阿国が1607年に江戸城で上演した「かぶき踊り」は、当時の観客に非常に好評でした。この公演は、徳川家康や多くの大名の前で行われ、阿国のパフォーマンスは特に注目を集めました。

## 上演の内容とスタイル

阿国は男装し、刀や脇差を携えて茶屋の女性と戯れる様子を演じました。このスタイルは、異性装や官能的な雰囲気を持ち、観客に新鮮な驚きを与えました。彼女の演技には歌と踊りが組み合わされ、観客とのインタラクションもありました。特に、男装した阿国が登場し、「てんかたいへいの御代なれば」と名乗りを上げるシーンは印象的でした。

## 観客の反応

公演中、観客は熱狂的に反応し、「キャーキャー」と歓声を上げたとされています。特に「かぶき踊り」はその派手さから高く評価され、多くの人々がその魅力に引き込まれました。観客には庶民だけでなく武士や貴族も含まれており、その人気は広範囲にわたりました。

## 影響と評価

この公演以降、阿国は「天下一の女」として名声を得て、そのスタイルは後の歌舞伎や他の舞台芸術に大きな影響を与えました。彼女の成功は、多くの模倣者を生む結果となり、歌舞伎という新しい文化が広まるきっかけとなりました。しかし、その後、女性が舞台に立つことが禁止されるなど、社会的な変化も影響を及ぼしました。

このように、出雲阿国の江戸城での上演は、その革新性とエンターテイメント性から、多くの人々に記憶されることとなりました。

阿国が江戸城で上演した後、彼女の評判はどう変わった

阿国が江戸城で上演した後、彼女の評判は劇的に変化しました。1607年2月20日、江戸城内での「かぶき踊り」の公演は、彼女のキャリアの絶頂期とされ、この公演によって彼女は一躍名声を得ました。

## 評判の変化

**1. 名声の高まり**

- 江戸城での上演により、阿国は「天下一の女」として知られるようになり、特に徳川家康からも支持を受けました。彼女の独特なスタイルと演技は、当時の人々に新鮮な印象を与え、多くの観客を魅了しました。

**2. 社会的影響**

- 阿国は、男女混合の劇団を率いることで、当時の社会規範に挑戦し、新たな芸能スタイルを確立しました。彼女が男装し、逆に男性が女装するという演出は、観客に強い印象を与えました。

**3. 人気の低下**

- しかし、その後、遊女歌舞伎など他の興行が急速に人気を集めるにつれて、阿国のかぶき踊りは次第に飽きられ始めました。特に、遊女屋が主催する大規模な興行が登場し、観客数が数万に達することもあり、阿国一座とのスケールの違いが際立ちました。

**4. 批判と評価**

- 阿国には「非好女」といった批判もあり、当時の理想的な女性像から逸脱しているとの評価も受けました。それでも彼女は上流階級の間では人気を保ち続け、茶会や社交イベントにも参加していました。

## 結論

江戸城での公演後、阿国は一時的に名声を高めたものの、その後は他の興行との競争や社会的変化によって人気が低下していきました。それでも彼女は日本の歌舞伎文化において重要な存在であり、その影響力は今なお評価されています。

阿国が江戸城で上演した際の衣装や道具はどのようなものだった

阿国が江戸城で上演した際の衣装や道具は、非常に独特で華やかでした。以下にその特徴を詳述します。

## 衣装の特徴

- **ド派手な衣装**: 阿国は、当時の流行を反映した非常に華やかな衣装を身にまとい、特に男装が目を引きました。彼女は刀や脇差を差し、豪華な衣装で飾られていました。このような衣装は「かぶき者」と呼ばれるスタイルであり、派手さが強調されていました。

- **ポルトガル風の要素**: 彼女の衣装にはポルトガルの影響も見られ、首から十字架をぶら下げて踊る姿が記録されています。これは当時の異国情緒を取り入れたものであり、観客に新鮮な印象を与えました。

## 道具と舞台設定

- **楽器と小道具**: 上演では鉦(かね)、太鼓、笛などが使用され、リズムを刻みながら踊るスタイルが特徴でした。これらの楽器は、阿国のパフォーマンスに重要な役割を果たしました。

- **舞台環境**: 江戸城内では特別に設けられた舞台で上演され、観客は緋毛氈に座って鑑賞しました。この舞台では、阿国が踊る「茶屋遊び」などの演目が披露され、多くの観客が集まりました。

## 文化的背景

- **男女混合の演出**: 阿国の一座では男女が役割を入れ替えることがあり、これが当時としては画期的でした。阿国自身が男装して舞台に立つことで、新しい表現方法を生み出しました。

- **人気と影響**: 阿国のパフォーマンスは非常に人気があり、そのスタイルは多くの模倣者を生むことになりました。この影響は後の歌舞伎にも大きく関わっています。

このように、阿国の上演は衣装や道具だけでなく、当時の社会的背景や文化にも深く根ざしたものであり、その影響力は今なお評価されています。

阿国が江戸城で上演した際の観客は誰だった

出雲阿国が江戸城で上演した際の観客は、主に当時の権力者や上流階級の人々でした。特に、1607年(慶長12年)2月20日に江戸城内の能舞台で行われた「かぶき踊り」には、徳川家康が観客として参加していたことが記録されています。家康は阿国を特に贔屓にしており、彼女の演技はその後の歌舞伎の発展にも寄与しました。

また、阿国の演技は一般庶民にも人気があり、彼女のパフォーマンスには多くの観客が集まったとされています。観客は公家や武士だけでなく、一般庶民も含まれており、彼女の踊りは広く支持されていました。