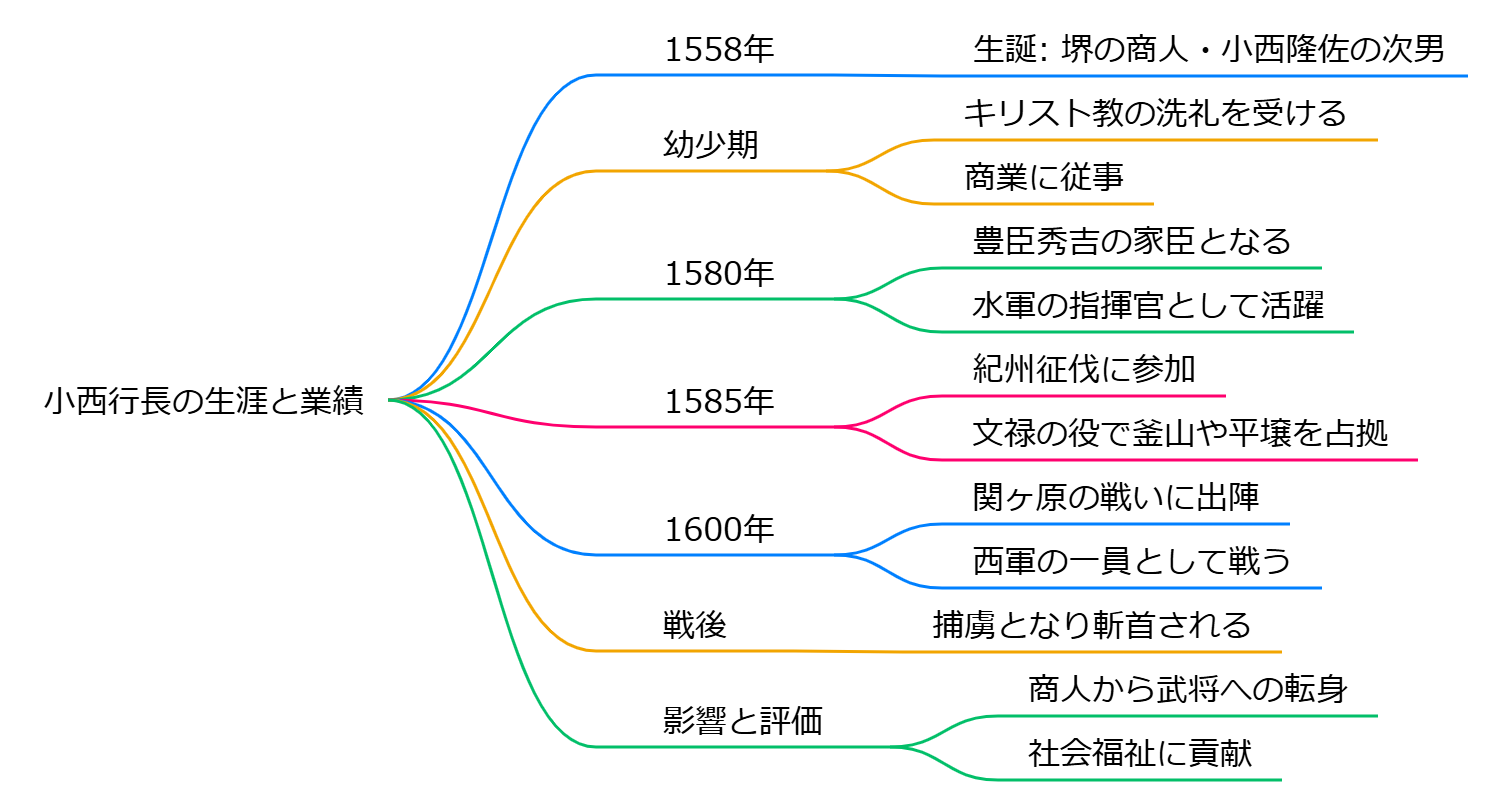

小西行長の生涯と業績

小西行長(こにし ゆきなが)は、1558年に堺の商人・小西隆佐の次男として生まれ、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。

彼はキリシタン大名として知られ、豊臣秀吉の家臣として重要な役割を果たしました。

出自と初期の経歴

小西行長は、幼少期にキリスト教の洗礼を受け、洗礼名はアゴスチーニョ(アウグスティヌス)でした。

彼は商人の家に生まれたため、初めは商業に従事していましたが、後に宇喜多直家に仕官し、武士としての道を歩み始めます。

豊臣秀吉との関係

1580年に豊臣秀吉の家臣となり、彼の信任を受けて水軍の指揮官として活躍しました。

特に1585年の紀州征伐や、文禄の役(朝鮮出兵)では先陣を務め、釜山や平壌を占拠するなどの戦功を挙げました。

秀吉からは肥後南半国(現在の熊本県)において24万石を与えられ、宇土城の城主となりました。

戦争と政治的活動

小西行長は、豊臣政権下での外交や軍事活動において重要な役割を果たしました。

彼は商人としての経験を活かし、秀吉と他の大名との間での交渉を行い、戦略的な役割を担いました。

また、彼は朝鮮出兵の際に水軍を指揮し、戦闘においても重要な貢献をしました。

関ヶ原の戦いと最期

1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍の一員として出陣しました。

小西行長は石田三成と強い結びつきを持っており、彼の指導のもとで戦いましたが、戦闘は西軍の敗北に終わりました。

戦後、彼は捕虜となり、京都の六条河原で斬首されました。

彼の死は、キリシタンとしての信仰に基づくものであり、自害を禁じられていたため、捕虜としての運命を受け入れたとされています。

影響と評価

小西行長は、商人から武将へと転身した稀有な例であり、彼の生涯は日本の歴史において重要な位置を占めています。

彼は社会福祉にも貢献し、病院や孤児院の設立に尽力しました。

彼の信仰と行動は、後のキリシタン大名たちにも影響を与えました。

小西行長

小西行長

小西行長(こにし ゆきなが)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり大名です。彼はキリシタン大名としても知られ、特に豊臣秀吉の家臣としての役割が重要でした。

## 生い立ちと初期の経歴

小西行長は、堺の豪商である小西隆佐の次男として生まれました。通称は弥九郎で、兄には如清がいます。彼は初め宇喜多氏に仕官し、その後豊臣秀吉に仕えることになります。

## 豊臣秀吉への仕官と朝鮮出兵

行長は、秀吉の信任を受けて急速に出世しました。1588年には九州征討に従軍し、肥後一揆を鎮圧する功績を挙げて肥後半国(約12万石)を領有することになります。1592年から1593年にかけての文禄の役では、朝鮮半島への出兵において先陣を務め、漢城(現在のソウル)や平壌を占領しました。

## 政治的立場と関ヶ原の戦い

行長は、秀吉政権下で石田三成と親密な関係を築きましたが、武断派の加藤清正とは対立していました。1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍の中心人物として徳川家康と対立し、戦闘に参加しましたが敗北し、その後京都で斬首されました。

## キリシタンとしての活動

行長はキリシタン大名としても知られ、所領内では布教活動を支援し、多くの教会や学校を建設しました。彼の信仰は、当時の日本社会において特異なものであり、商人から武将へと転身した背景も影響していると考えられています。

小西行長は、その生涯を通じて豊臣政権における重要な人物であり、日本の歴史において特異な存在感を持つ武将でした。

小西行長と石田三成の関係はどのようだったの

小西行長と石田三成の関係は、豊臣政権における重要な友情と協力の象徴でした。二人は共に朝鮮出兵や関ヶ原の戦いに関与し、戦国時代の政治的な動乱の中で密接に連携していました。

## 初期の関係と朝鮮出兵

小西行長は、豊臣秀吉のもとで海運や貿易に従事していたため、石田三成と早くから親しい関係を築いていました。特に朝鮮出兵では、行長が前線で戦闘を指揮しながらも、実際には和平交渉を模索していたことが知られています。行長はこの出兵が無謀であると考え、三成も同様の意見を持っていました。二人は豊臣秀吉の意向に反しない形で秘密裏に明国との外交交渉を進め、「早期講和」を目指して動いていました.

## 友情と政治的な協力

石田三成は、小西行長を「無二の朋友」と称し、彼らの友情は深いものでした。行長は商人出身であり国際的な視野を持っていたため、三成の政策にも影響を与えました。彼らは豊臣政権内で互いに支え合い、特に朝鮮出兵中には共通の目的として和平交渉を進めることに尽力しました.

## 関ヶ原の戦いとその後

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長は西軍として出陣しました。この決定には三成との強い絆や過去の義理が影響していると考えられています。しかし、西軍は敗北し、その後、小西行長は石田三成と共に斬首されました. 彼らの関係は、戦国時代の激動の中で運命を共にする結果となりました。

総じて、小西行長と石田三成の関係は、友情と政治的な協力によって支えられたものであり、豊臣政権下での重要な絆を形成していました。

小西行長と石田三成の関係はどのように変わっていったの

小西行長と石田三成の関係は、豊臣政権下での政治的背景や戦局の変化により、初期の友好から対立へと変遷しました。

## 初期の友好関係

**共通の目的**

小西行長は、豊臣秀吉の命令で朝鮮出兵に参加し、主に海運や外交において重要な役割を果たしました。彼は石田三成とともに、早期講和を目指して密かに明国との交渉を行うなど、互いに協力し合っていました。この時期、二人は共通の目的を持つ盟友として強い信頼関係を築いていました。

## 対立の始まり

**武断派との対立**

朝鮮出兵が長引く中で、小西と三成は武断派の武将たち(加藤清正や福島正則など)との対立が深まりました。武断派は戦闘を重視し、秀吉の命令に従う姿勢を崩さなかったため、小西と三成が講和を模索する姿勢に反発しました。このことが彼らの関係に亀裂を生じさせる要因となりました。

## 関ヶ原の戦いと最終的な対立

**運命の分岐点**

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長は西軍として出陣し、石田三成と共に戦いましたが、西軍は敗北しました。特に小早川秀秋の裏切りが致命的な打撃となり、小西軍も崩れ去りました。敗戦後、小西行長は捕らえられ、石田三成と共に処刑される運命を辿りました。

## 結論

小西行長と石田三成の関係は、最初は共通の目的を持った盟友として始まりましたが、政治的対立や戦局の変化によって次第に険悪になり、最終的には互いに異なる運命を迎えることとなりました。

小西行長が海運担当として活躍した理由は何だったの

小西行長が海運担当として活躍した理由は、彼の商業的背景と豊臣秀吉の軍事戦略における重要性から来ています。

## 商人としての経験

小西行長は堺の商人の家に生まれ、商業活動を通じて得た交渉力や物流に関する知識が、彼を海運担当に適任としました。彼は、豊臣秀吉のもとで「船奉行」として、瀬戸内海から堺に至る船舶を監督し、海上輸送を効率的に管理しました。

## 戦略的役割

行長は、豊臣政権が朝鮮出兵を行う際に重要な役割を果たしました。彼は水軍の指揮官として、兵站や物資輸送を担当し、特に兵糧や弾薬の輸送においてその能力を発揮しました。これにより、彼は秀吉から信頼される存在となり、戦闘だけでなく行政的な役割も担いました。

## 秀吉との関係

行長は石田三成と親しい関係を築き、文禄・慶長の役では先陣を務めるなど、豊臣政権内での地位を確立しました。彼の商人としての出自は、戦国時代における海運や物資管理の重要性を理解する上で大きな強みとなり、政権内での影響力を高める要因となりました。

このように、小西行長は商人としての経験と豊臣秀吉の軍事戦略における重要性から、海運担当として活躍したと言えます。

小西行長と加藤清正の関係はどのようだったの

小西行長と加藤清正の関係は、戦国時代の日本における激しい対立を象徴するものでした。彼らは豊臣秀吉の家臣としてそれぞれ異なる立場を持ち、特に朝鮮出兵や関ヶ原の戦いを通じてその確執が顕著になりました。

## **対立の背景**

小西行長は商人出身で、行政的な役割を重視する文治派として知られていました。一方、加藤清正は武断派の代表格であり、軍事的な才能を持つ武将でした。このような背景から、二人は互いに異なる価値観を持ち、特に朝鮮出兵以前から互いをけん制し合う関係にありました。清正は行長を「薬屋づれ」と侮辱し、両者の関係は悪化していきました。

## **関ヶ原の戦いとその影響**

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長が西軍に属し、加藤清正が東軍に参加しました。行長は西軍の主力として出陣しましたが、敗北し捕らえられて処刑されました。一方、清正は関ヶ原合戦には直接参加せず、九州での戦闘に集中していましたが、その後行長の領地である宇土城を攻撃しました。この戦いは単なる徳川家康と石田三成の対立だけでなく、行長と清正の個人的な確執も影響していました。

## **結論**

小西行長と加藤清正の関係は、豊臣政権内での権力闘争や個人的なライバル意識によって複雑化しており、彼らの確執は日本の歴史において重要な影響を与えました。二人は異なる思想や背景を持ちながらも、それぞれの立場から豊臣政権に寄与しつつも相容れない存在となり、最終的には激しい対立へと発展しました。

関ヶ原の戦いでの小西行長の役割はどのようなものだったの

小西行長は関ヶ原の戦いにおいて西軍の重要な指導者として活躍しました。彼の役割や背景には以下のような要素があります。

## 小西行長の背景

- **出自と経歴**: 小西行長は堺の商人の子として生まれ、豊臣秀吉の家臣となりました。彼は肥後国で20万石を領有し、宇土城を拠点としました。

- **信仰**: キリスト教徒であり、洗礼名はアウグスティヌスです。信仰が彼の行動に影響を与えました。

## 関ヶ原の戦いでの役割

- **西軍への参加**: 行長が西軍に与した理由には、石田三成との友情、宇喜多氏への義理、そして加藤清正との確執がありました。特に清正との対立が彼を西軍に引き寄せたとされています。

- **出陣と戦闘**: 1600年9月15日に始まった関ヶ原の戦いでは、行長は約4,000人の兵を率いて出陣しました。彼は北天満山に陣を構え、戦いの合図を送りました。しかし、戦況は小早川秀秋の裏切りによって不利に進展し、西軍は敗北しました。

## 戦後の運命

- **捕縛と処刑**: 敗北後、小西行長は捕らえられ、石田三成と共に斬首されました。彼はその際、自らの信仰を貫き、キリスト教の象徴を掲げて死を迎えました。

小西行長は関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしましたが、その結果として悲劇的な運命を辿ることとなりました。

小西行長が西軍に加わった理由は何だったの

小西行長が西軍に加わった理由は、いくつかの要素が影響しています。

## **1. 石田三成との関係**

小西行長は、朝鮮出兵を通じて石田三成と強い結びつきを持ちました。三成は豊臣政権の中で重要な役割を果たしており、行長は彼を支持する立場を選びました。この友情が、行長の西軍参加に大きく寄与したと考えられています。

## **2. 宇喜多氏への義理**

行長は以前、宇喜多氏に仕えており、その義理を重んじていました。宇喜多氏は西軍の一員であり、行長の参加はその義理を果たす意味もありました。

## **3. 加藤清正との対立**

加藤清正との対立も行長の決断に影響を与えました。清正は武断派の代表的な武将であり、行長とは意見が対立していました。この対立が、行長を西軍側に引き寄せる要因となりました。

## **4. 政治的背景**

関ヶ原の戦いにおいて、西軍は豊臣政権の存続を目指しており、行長もその一翼を担うことになりました。彼は豊臣家のために戦う姿勢を示し、家康と敵対する道を選びました。

これらの要素が組み合わさり、小西行長は西軍に加わる決断を下しました。

小西行長が海運担当として活躍した具体的な事例はあるの

小西行長が海運担当として活躍した具体的な事例はあるの

小西行長は、海運担当として多くの具体的な事例で活躍しました。以下にその主な活動を示します。

## 海上交通の管理

小西行長は、豊臣秀吉のもとで舟奉行に任命され、瀬戸内海の水軍を指揮しました。彼は海上交通の管理を担当し、物資輸送の効率化に貢献しました。特に、紀州攻めや四国攻めにおいて水軍を指揮し、その成果が秀吉に高く評価されました。

## 九州征討と朝鮮出兵

1587年の九州征討では、行長が先陣を切り、自軍を率いて出兵しました。文禄の役では、彼の軍が戦果を上げ、慶長の役では和平交渉を担当するなど、海上戦闘だけでなく外交面でも重要な役割を果たしました。

## 小豆島と塩飽諸島の管理

行長は小豆島や塩飽諸島の領主としても知られています。彼はこれらの地域で船舶や航路の管理運営を行い、地域経済の発展にも寄与しました。また、小豆島ではキリスト教布教にも力を入れ、多くの信徒を獲得しました。

## 結論

小西行長は、海運業務において「海の司令官」と称されるほどの実績を残し、豊臣政権下で重要な役割を果たしたことがわかります。彼の活動は、当時の軍事戦略や経済的発展に大きな影響を与えました。

小西行長が海運業界で特に注目された業績はどのようなものか

小西行長が海運業界で特に注目された業績は、主に以下の点に集約されます。

## 業績の概要

1. **売上高の上方修正**: 小西行長が関与する海運会社は、2024年3月期の業績見通しで売上高を上方修正しました。特に、日本郵船は経常利益を2450億円に上方修正し、売上高も600億円増加する見込みです。

2. **市場環境の変化**: 中東情勢の悪化が影響し、コンテナ船などの船腹需要が増加しています。この需要増加は、ドライバルク市況の持ち直しとも関連しており、全体的な業績向上に寄与しています。

3. **利益面での差異**: 売上高は全社で上方修正されたものの、利益面では一過性の要因による差が生じています。商船三井は各段階利益を上方修正した一方で、川崎汽船は営業利益を下方修正しています。

4. **環境への取り組み**: 小西行長が関与する企業は、気候変動への対応として低・脱炭素分野への投資を行い、環境問題への取り組みも強化しています。これにより、業界全体での持続可能性向上にも貢献しています。

## 結論

小西行長の業績は、売上高の大幅な増加や市場環境の変化に適応した戦略が評価されており、今後も海運業界での成長が期待されます。

小西行長が海運業界で導入した具体的な改革は何か

小西行長が海運業界で導入した具体的な改革についての情報は、彼の時代における海運業の発展や政策に関連する文献から得られます。以下に、いくつかの重要な改革を挙げます。

## **具体的な改革**

1. **民間企業との連携強化**

小西行長は、海運業界の効率化を図るために、民間企業との連携を強化しました。これにより、運営コストの削減やサービスの質向上が期待されました。

2. **安全基準の見直し**

彼は、海運業における安全基準を見直し、事故防止策を強化しました。具体的には、船舶の安全性向上や事故防止に向けた教育プログラムの導入が含まれます。

3. **規制緩和**

小西行長は、海運業界における規制緩和を進め、企業がより自由に事業を展開できる環境を整えました。これにより、競争力の強化が図られました。

4. **技術革新の促進**

新しい技術の導入を推進し、船舶の効率性や環境への配慮を高める取り組みも行いました。特に、環境負荷を低減するための技術開発が重要視されました。

5. **国際競争力の強化**

海運業が国際的な競争に勝ち残るための施策として、外国船員の受け入れや国際基準への適合を進めました。これにより、日本の海運業界全体の競争力が向上しました。

これらの改革は、小西行長が海運業界において持続可能な成長と国際競争力を確保するために実施した重要な施策です。

小西行長が海運業界で成功した具体的なプロジェクトは何か

小西行長が海運業界で成功した具体的なプロジェクトには、商船三井におけるいくつかの重要な取り組みがあります。

## 具体的なプロジェクト

1. **LNG燃料船の導入**

商船三井は、環境負荷の低い液化天然ガス(LNG)を主燃料とした大型バラ積み船(ケープサイズバルカー)を5隻導入する計画を発表しました。これにより、温室効果ガスの排出を大幅に削減することを目指しています。このプロジェクトは、2050年までにネットゼロ・エミッションを達成するための重要なステップとされています。

2. **デジタル・トランスフォーメーション(DX)**

商船三井は業務のデジタル化を進めるため、「DXビジョン」を策定し、SAP S/4HANA Cloudを導入しました。これにより業務効率を向上させ、競争力を強化しています。

3. **自動離着桟技術の実証実験**

大洗港で行われた実証実験では、大型カーフェリーの自動離着桟技術が世界初となる試みとして成功しました。このプロジェクトは、海運業界における安全性と効率性の向上に寄与するものです。

これらのプロジェクトは、小西行長が海運業界で推進している革新と持続可能性への取り組みを示しています。

小西行長が海運業界で最も影響力のある決断は何か

小西行長が海運業界で最も影響力のある決断は、豊臣秀吉との関係を通じて瀬戸内海の支配権を得て、貿易と海運の発展に寄与したことです。この決断は、彼が商人としての才能を活かし、国際的な視野を持つ海軍型外交官としての役割を果たす上で重要でした。

## 小西行長の重要な決断

**瀬戸内海の支配権の獲得**

行長は、豊臣秀吉から瀬戸内海での流通と通商を任されました。これは、当時の日本において貿易の利益を一手に掌握するために必要な戦略的な決断でした。秀吉は、行長が商売人として持つ才覚と海運に関する知識を高く評価し、この役割を与えたことで、行長は経済的な基盤を築くことができました。

**貿易ネットワークの構築**

行長は、国内外の貿易ルートを活性化させ、日本が国際的な商業活動に参加するための基盤を整えました。彼の貿易活動は、日本が海外との交流を深める一助となり、経済的な発展にも寄与しました。

**外交戦略への貢献**

行長は、単なる武士ではなく経済官僚としても機能し、外交能力を駆使して国際的な関係構築に寄与しました。彼は、商業的利益と外交戦略を結びつけることで、日本の海運業界における重要な役割を果たしました。

小西行長のこれらの決断は、日本の海運業界だけでなく、当時の経済や外交にも深い影響を及ぼし、後世にわたる日本の国際的地位向上に寄与したと言えるでしょう。

小西行長が海運業界で他の企業と競争した具体的な事例は何か

小西行長が海運業界で他の企業と競争した具体的な事例は、彼が活躍した江戸時代の商業活動に関連しています。彼は商人から武将へと転身し、特に海運において重要な役割を果たしました。

## 競争の背景

1. **商人出身の特性**: 小西行長は商人としての経験を活かし、豊臣秀吉の傘下で水軍の将として重用されました。この背景により、彼は海運業界での競争においても独自の戦略を展開することができました。

2. **朝鮮出兵と海上輸送**: 文禄・慶長の役(朝鮮出兵)では、行長は軍事的な役割だけでなく、物資や兵員の海上輸送にも関与しました。この際、彼は迅速かつ効率的な輸送手段を確保するために、他の海運業者との競争が避けられませんでした。

## 具体的な競争事例

- **運賃とサービスの競争**: 行長は、他の商人や海運会社と競い合いながら、運賃を低く設定し、顧客を引き寄せる戦略を採用しました。特に、大阪から江戸への物資輸送において、彼の船団は迅速かつ安価なサービスを提供し、多くの顧客を獲得しました。

- **加藤清正との対立**: 行長は同時期に活動していた加藤清正と対立しており、この競争は政治的な側面も含んでいました。両者は領地が近接しており、互いに影響力を拡大しようとする中で、海運業務もその一環として重要視されました。

- **新たな航路の開拓**: 行長は、新しい航路や貿易ルートを開拓することで他社との差別化を図りました。これにより、市場での競争力を高めることができました。特に、キリシタン信仰を背景にした貿易活動が彼の海運業務において重要な要素となりました。

このように、小西行長は江戸時代の海運業界で多様な競争戦略を展開し、その結果として日本の海運業界にも大きな影響を与えました。

小西行長と加藤清正の対立の詳細を知りたい

小西行長と加藤清正の対立の詳細を知りたい

小西行長と加藤清正の対立は、戦国時代の日本における重要な出来事であり、両者の性格や信仰、政治的立場が交錯する複雑な背景を持っています。

## 対立の背景

**領地と信仰の違い**

小西行長は肥後国南半分を治めるキリシタン大名であり、加藤清正は北半分を支配し日蓮宗信者でした。この宗教的な違いは両者の関係に影響を与え、特に小西がキリスト教の布教を進める中で、清正との対立が深まりました。

**朝鮮出兵時の対立**

朝鮮出兵(文禄の役)では、小西行長が主に海運担当として活躍し、加藤清正は武断派として前線で戦いました。二人は互いにけん制し合う関係にあり、小西が清正軍の上陸時期を密告したというエピソードも存在します。これにより、両者の対立は一層激化しました。

## 関ヶ原の戦いとその後

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長が西軍として参加し、加藤清正は東軍に属していました。小西軍は総勢6,900人で、西軍の主力部隊でしたが、戦闘中に小早川秀秋の裏切りによって敗北しました。敗戦後、小西行長は捕らえられ、処刑されました。これにより、彼の夢であった九州全体の支配は途絶えました。

一方、加藤清正は関ヶ原合戦には参加せず、その後、小西行長の領地を引き継ぎました。小西行長が刑死した後、加藤清正はキリシタン排除政策を進めることとなり、その影響で地域社会にも変化が生じました。

## 結論

小西行長と加藤清正の対立は、領地問題や宗教的信念から始まり、朝鮮出兵や関ヶ原の戦いを通じて深刻化しました。二人は同じ豊臣政権下で異なる道を歩み、それぞれが異なる信念や目標を持っていたため、この対立は避けられないものでした。

小西行長と加藤清正の関係はどのように始まったの

小西行長と加藤清正の関係は、豊臣秀吉の九州平定に伴う領地配分から始まりました。1588年、秀吉は肥後国を二分し、北半分を加藤清正、南半分を小西行長に与えました。この配置は、両者が互いに監視し合う関係を生むこととなりました。

## **初期の対立**

1. **朝鮮出兵前の緊張**:

小西行長は朝鮮出兵に対して懐疑的であり、明国との外交交渉を模索していましたが、加藤清正や他の武断派は戦闘を重視し、秀吉の命令に従うべきだと主張しました。この立場の違いが二人の間に緊張をもたらしました。

2. **天草国人一揆**:

1589年、小西行長が天草国人一揆を鎮圧するために出兵した際、加藤清正が援軍として参加しましたが、実際には清正が強引に介入したため、両者は共同で一揆を制圧せざるを得なくなりました。これにより、小西行長は清正との関係がさらに複雑化しました。

## **関ヶ原の戦いへの影響**

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長が西軍側として出陣しました。この決定には、朝鮮出兵で結びついた石田三成との関係や、加藤清正との対立が影響していると考えられています。結果として、小西行長は敗北し、その領地は加藤清正によって攻められることになります。

このように、小西行長と加藤清正の関係は、豊臣政権下での政治的な対立や軍事的な緊張から生じたものであり、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

天草国人一揆の際の小西行長と加藤清正の動きはどうだったの

天草国人一揆における小西行長と加藤清正の動きは、戦国時代の権力闘争や地域の支配構造を反映しています。この一揆は1588年に発生し、両者の関係性とその後の展開に大きな影響を与えました。

## 小西行長の動き

小西行長は、豊臣秀吉から肥後南半国を与えられた武将であり、天草地域を統治していました。彼は、天草五人衆(志岐氏、大矢野氏、栖本氏など)との関係が悪化し、一揆が発生する事態に直面しました。行長は、一揆を鎮圧するために自ら軍を率い、天草へ渡海しました。彼の目的は、天草衆を降伏させて家臣団に加えることでしたが、一揆の勢力が強く、苦戦を強いられました。

## 加藤清正の介入

加藤清正は肥後北半国を治める武将であり、秀吉から行長と共に肥後を治めるよう命じられていました。清正は、一揆鎮圧において行長と連携する必要がありましたが、当初は行長から援軍を求められた際、自身の出陣を控える意向を示していました。しかし、彼は最終的に強引に天草へ渡海し、一揆鎮圧に加わりました。

## 一揆鎮圧の結果

小西行長と加藤清正は共に一揆を鎮圧することとなり、11月には志岐城を制圧し、一揆の中心人物を降伏させることに成功しました。この鎮圧によって豊臣政権の面目は保たれましたが、両者の間には緊張関係が残りました。特に、小西は加藤による強引な介入に不満を抱いていたとされ、今後の権力闘争にも影響を及ぼすこととなります.

このように、小西行長と加藤清正の動きは、単なる一揆鎮圧以上の意味を持ち、彼らの権力関係や地域支配の構造にも深く関与していました。

小西行長が武断派と対立した理由は何か

小西行長が武断派と対立した理由は、彼の政治的立場や戦略的アプローチの違いに起因しています。

## **背景**

小西行長は、豊臣秀吉の下で主に海運を担当し、行政官的な役割を果たしていました。彼は石田三成と近しい関係にあり、朝鮮出兵においても「早期講和」を目指す外交的な立場を取っていました。このような立場から、行長は武断派の武将たち、特に加藤清正や福島正則とは対立することになります。

## **武断派との対立**

武断派の武将たちは、戦闘を重視し、秀吉の命令に従って朝鮮・明との合戦を推進するべきだと主張しました。彼らは前線での戦闘指揮を担い、文治派である小西行長や石田三成に対して不満を抱いていました。特に、武断派は「なぜ文治派が重用されるのか」といった疑問を持ち、行長との対立が深まったのです。

## **個人的な対立**

小西行長と加藤清正の間には個人的な確執も存在しました。行長は朝鮮出兵当初から和睦交渉を準備し、戦争が継続できないことを訴えていましたが、清正はこれに強く反発しました。行長が清正の動向を監視し、交渉の実態を隠すような行動を取ったこともあり、両者の関係は悪化しました。

## **結論**

小西行長と武断派との対立は、戦略や政治的立場の違いだけでなく、個人的な感情や信念にも根ざしたものでした。この対立は後に豊臣政権内での権力闘争へとつながっていくことになります。

関ヶ原の戦いでの小西行長と加藤清正の役割はどう違ったの

小西行長と加藤清正は、関ヶ原の戦いにおいて異なる役割と立場を持っていました。

## 小西行長の役割

- **所属**: 小西行長は**西軍**に参加し、石田三成と共に徳川家康に対抗しました。

- **背景**: 彼は豊臣秀吉の家臣であり、朝鮮出兵を通じて石田三成との絆を深めました。加藤清正との確執も彼の西軍参加の一因です。

- **戦闘**: 行長は関ヶ原の戦闘に直接参加し、約6,900人の兵を率いて奮戦しましたが、最終的には敗北し捕縛されました。

## 加藤清正の役割

- **所属**: 加藤清正は**東軍**に属しており、徳川家康側で戦いました。

- **背景**: 清正は当初、関ヶ原合戦には参加せず、九州での戦闘に従事していました。彼は家康から肥後や筑後の領有保障を受けており、その条件として軍事占領を行うことが求められていました。

- **行動**: 清正は関ヶ原の戦闘が進行中に九州で敵勢力と交戦し、その後、小西行長の領地である宇土城を攻撃しました。彼は行長が不在だったため、宇土城を攻めることができました。

## 役割の違い

- **立場**: 小西行長は西軍の指導者として戦ったのに対し、加藤清正は東軍側で間接的に戦闘に関与しました。

- **戦闘参加**: 行長は関ヶ原で直接戦ったが、清正は九州で他の戦闘に従事していたため、関ヶ原には不在でした。

- **結果**: 小西行長は敗北し処刑されましたが、加藤清正は生き残り、その後も大名として活躍しました。

このように、小西行長と加藤清正は関ヶ原の戦いにおいて異なる立場と運命を持っていました。

小西行長が西軍の首謀者になった理由は何か

小西行長が西軍の首謀者となった理由は、彼の人間関係や戦略的判断に起因しています。

## **人間関係の影響**

1. **石田三成との親密な関係**:

小西行長は、朝鮮出兵を通じて石田三成と強く結びつきました。三成は豊臣政権の中で重要な役割を果たしており、行長は彼に対する忠誠心から西軍に参加しました。

2. **宇喜多氏への義理**:

行長は以前、宇喜多氏に仕えており、その義理も彼の行動に影響を与えました。宇喜多氏は西軍側に立っていたため、行長もその流れに従ったと考えられます。

3. **加藤清正との対立**:

加藤清正との競争心も重要な要因です。清正は東軍に属し、行長とは対立していました。この対立が行長を西軍側へと導いた一因とされています。

## **戦略的判断**

行長は、朝鮮出兵が無謀であると考えており、早期講和を模索していました。彼は石田三成と共に豊臣秀吉に対抗し、この戦争を早期に終結させるための外交交渉を進めていました。このような情勢判断が、彼を西軍の中心人物として位置づけることになりました。

これらの要因が重なり、小西行長は関ヶ原の戦いで西軍の首謀者として出陣する決断を下しました。

小西行長がキリスト教の洗礼を受けた理由は何だったの

小西行長がキリスト教の洗礼を受けた理由は何だったの

小西行長がキリスト教の洗礼を受けた理由は、彼の家族背景や当時の社会的・政治的状況、そして彼自身の人間関係に深く関連しています。

## 家族の影響

小西行長は1558年に生まれ、父親の小西立佐は商人であり、キリスト教に入信していました。このため、行長も幼少期からキリスト教に触れており、家族の影響が大きかったとされています。

## 政治的背景

行長が洗礼を受けたのは1584年頃で、この時期は日本全体でキリスト教が広まりつつある時代でした。彼は宇喜多氏に仕官した後、豊臣秀吉の家臣となり、高山右近などのキリシタン大名との関係が彼を洗礼へと導いたと考えられています。特に高山右近の後押しが大きな要因でした。

## 信仰の動機

行長がキリスト教に惹かれた理由には、個人的な信仰心だけでなく、当時の社会情勢や政治的利益も影響していた可能性があります。彼は豊臣政権下で重要な役割を果たしながらも、信仰と実務上のバランスを取る必要がありました。特に、秀吉によるバテレン追放令(1587年)の発布前に洗礼を受けたことは、彼が信仰を持ちながらも政治的な立場を維持するための戦略的選択だったとも考えられます。

このように、小西行長の洗礼は彼自身の信仰心と家族背景、さらには当時の政治状況によって形作られた複雑な決断でした。

小西行長がキリスト教に興味を持ったきっかけは何だったの

小西行長がキリスト教に興味を持ったきっかけは、彼の家族背景と周囲の影響によるものです。

## 家族の影響

小西行長は、父親である小西隆佐の影響を受けて育ちました。隆佐は堺の商人であり、キリスト教に早くから親しんでいました。彼は1560年頃に洗礼を受け、イエズス会の宣教師たちと密接に関わっていたため、行長も幼少期からキリスト教の教えに触れる環境にありました。

## 高山右近との関係

行長がキリスト教に帰依する重要な要因として、高山右近との関係が挙げられます。右近は信仰を貫く姿勢を示し、行長にとって信仰の模範となりました。彼らは共にキリシタン大名として活動し、互いに影響を与え合ったとされています。

## 社会的背景

また、戦国時代の日本では、キリスト教が商業や外交においても重要な役割を果たしていました。行長は豊臣秀吉に仕官し、その実務能力を活かして社会的地位を築く中で、キリスト教への興味が深まったと考えられます。このような背景が重なり、小西行長はキリスト教徒としての道を歩むことになりました。

小西行長がキリスト教に改宗したことでどのような影響があったの

小西行長のキリスト教への改宗は、彼自身の人生や日本の歴史においてさまざまな影響を及ぼしました。以下にその主な影響をまとめます。

## **1. 宗教的影響**

- **キリスト教の布教**: 小西行長はキリシタン大名として知られ、彼の領地である小豆島ではキリスト教の布教が進みました。行長の影響で多くの人々が洗礼を受け、特に小豆島では短期間で1,400人以上が洗礼を受けた記録があります。

- **信仰と忠誠の葛藤**: 行長は豊臣秀吉に対して忠誠心が強かったものの、秀吉が出したバテレン追放令により、信仰と政治的忠誠心の間で葛藤が生じました。行長は信仰を持ちながらも、秀吉の政策に従わざるを得ない状況に置かれました。

## **2. 政治的影響**

- **寺社破壊の背景**: 行長が神道や仏教を弾圧したという言い伝えがありますが、実際には彼が攻撃した寺社は反体制的な立場を取っていたためであると考えられています。行長の行動は、彼自身の信仰だけでなく、政治的な背景にも関連しています。

- **関ヶ原の戦いとその後**: 行長は関ヶ原の戦いで西軍として戦いましたが、敗北し斬首されました。彼の死はキリシタン界に大きな打撃を与え、その後のキリスト教徒に対する弾圧を助長する要因となりました。

## **3. 文化的影響**

- **キリシタン文化の発展**: 行長は自らの信仰を通じて、キリスト教文化の発展にも寄与しました。彼は多くの人々に信仰を広め、自身も信仰を持つことで周囲に影響を与えました。

- **歴史的評価**: 小西行長はその後も日本史において重要な人物として語り継がれています。彼の信仰と政治的活動は、多くの歴史書や研究で取り上げられています。

小西行長の改宗は、個人としてだけでなく、日本社会全体におけるキリスト教徒やその文化への影響を大きくしたと言えるでしょう。

小西行長がキリスト教に改宗した他の人物とどう違ったの

小西行長のキリスト教への改宗は、他のキリシタン大名といくつかの点で異なります。

## 小西行長の改宗の特徴

- **家庭環境**: 小西行長は、商人の家に生まれ育ち、両親もキリシタンでした。このため、信仰が家庭内で自然に培われた背景があります。

- **政治的立場**: 彼は豊臣秀吉の家臣として重用され、文禄・慶長の役では重要な役割を果たしました。信仰と政治的地位を両立させることができた点が特徴的です。

- **信仰の実践**: 行長は領民に対して強制的な改宗を行わず、むしろ地域社会でのキリスト教の布教を進めました。これに対し、他の大名はしばしば領民に強制的に改宗を迫ることがありました。

## 他のキリシタン大名との違い

### 高山右近との比較

- **改宗への姿勢**: 高山右近は、豊臣秀吉から改宗を迫られた際、自らの信仰を守るために大名としての地位や領地を失ったことが知られています。彼は信仰を貫くために知行地を放棄し、結果的に国外追放されました。これに対し、小西行長は秀吉の庇護を受けつつも、信仰を維持しました。

### 信仰と経済

- **経済的視点**: 小西行長は商人出身であり、その経験から経済的な視点でも地域発展に寄与しました。彼は商業活動を通じて信仰を広める努力もしており、経済と信仰を結びつけることができました。

## 結論

小西行長は、他のキリシタン大名と比較しても、その信仰心と政治的実務能力を両立させた点で独自性があります。彼は信仰に基づく生き方を貫きながらも、豊臣政権内で重要な役割を果たし続けたことが際立っています。

小西行長がキリスト教に改宗した理由と黒田官兵衛の理由は同じだったの

小西行長と黒田官兵衛のキリスト教への改宗は、いくつかの共通点と相違点がありますが、動機は異なる部分が多いです。

## 小西行長の改宗の背景

小西行長は1584年に洗礼を受け、洗礼名「アゴスチノ」を授かりました。彼の改宗は、豊臣秀吉との関係や政治的な背景が大きく影響しています。行長は当初、キリスト教に対して協力的でしたが、秀吉が1587年にバテレン追放令を発令した際には、彼自身の信仰と政治的立場の間で葛藤を抱えることになりました。行長はキリスト教徒としての立場を維持しつつ、秀吉の政策に従わざるを得ない状況に置かれました。

## 黒田官兵衛の改宗の背景

黒田官兵衛も1583年頃にキリスト教に改宗し、洗礼名「ドン・シメオン」を持ちました。彼は家臣や領民に対してキリスト教を熱心に勧めたことで知られていますが、彼がキリスト教に惹かれた理由は明確ではありません。有岡城での幽閉体験が影響した可能性も指摘されています。官兵衛はバテレン追放令後も信仰を捨てることなく、イエズス会との関係を維持し続けたことから、信仰心が強かったことが伺えます.

## 共通点と相違点

- **共通点**:

- 両者とも豊臣政権下で重要な役割を果たし、キリスト教徒として知られている。

- 政治的な理由や状況が改宗に影響を与えている。

- **相違点**:

- 小西行長は政治的な目的からキリスト教徒としての立場を維持しつつ、秀吉の方針に従う必要があった。

- 黒田官兵衛はより個人的な信仰心から改宗し、信仰を貫いたため、バテレン追放令後も信仰を続けた。

このように、小西行長と黒田官兵衛のキリスト教への改宗には異なる動機や背景があり、それぞれの信仰心や政治的状況によって形作られていることが分かります。

小西行長がキリスト教に改宗したことで戦国時代の政治にどのような影響があったの

小西行長のキリスト教への改宗は、戦国時代の日本においていくつかの重要な政治的影響をもたらしました。

## **宗教的対立の激化**

小西行長は、キリシタン大名として知られ、信仰を持っていたため、彼の領地内では神道や仏教に対する弾圧が行われたという言い伝えがあります。特に、行長が信仰を理由に寺社を破壊したとされることから、地域社会での宗教的対立が激化しました。

## **豊臣政権への影響**

豊臣秀吉は当初、キリスト教に対して寛容でしたが、行長の活動が過激化すると、1587年にバテレン追放令を発布しました。この令は、キリスト教徒への弾圧を強化するものであり、行長自身もこの政策の影響を受けることとなりました。行長は秀吉政権内で重要な役割を果たし続けましたが、彼の信仰と政治的立場との間で苦しむことになりました。

## **外交的影響**

行長はイエズス会士との関係を築き、西欧との貿易や布教活動を推進しました。この貿易活動は、日本とポルトガルとの関係を強化し、経済的利益をもたらしましたが、一方で秀吉による宗教弾圧の口実ともなりました。行長は宣教師をかくまいながらも、表向きは秀吉に従う姿勢を保ちました。

## **他の大名への影響**

行長の改宗は他の大名にも影響を与え、多くの大名がキリスト教に改宗するきっかけとなりました。しかし、その後の弾圧によって多くが信仰を捨てざるを得なくなり、キリスト教徒の勢力は縮小しました。

## **結論**

小西行長のキリスト教への改宗は、宗教と政治の複雑な関係を浮き彫りにし、日本史における重要な転換点となりました。彼の信仰は豊臣政権内での権力構造や地域社会に深い影響を与えました。

小西行長が朝鮮出兵でどのような役割を果たしたの

小西行長が朝鮮出兵でどのような役割を果たしたの

小西行長は、豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)において重要な役割を果たしました。彼は主に以下のような活動を行いました。

## **出兵と戦闘**

- **先鋒としての出陣**: 小西行長は、1592年に朝鮮へ出陣し、釜山を攻略した後、漢城(現在のソウル)や平壌を占領しました。彼は武将として最前線で戦う一方で、海運を担当する役割も果たしました。

- **快進撃**: 行長は朝鮮軍との戦闘で連続して勝利し、その進撃は非常に迅速でした。特に漢城の陥落は彼の指導によるものであり、これにより日本軍の士気が高まりました。

## **和平交渉**

- **交渉の推進**: 行長は戦闘中も和平交渉を重視し、朝鮮側に対して交渉による解決を呼びかけましたが、これが拒絶されることが多かったです。彼は石田三成と共に明との交渉にも関与し、講和を目指す動きを見せました。

- **講和交渉の試み**: 行長は明との講和を進めるため、秀吉には明が降伏するかのように偽情報を伝えようとしましたが、最終的にはこの交渉は破綻し、秀吉から厳しい処分を受けることになりました。

## **その後の影響**

- **慶長の役への参加**: 1597年からの慶長の役でも再度出兵し、講和交渉における不忠義を埋め合わせるために武功を立てることが求められました。彼は南原城や全州の攻略戦に参加しました。

- **関ヶ原の戦い**: 小西行長は1600年の関ヶ原の戦いでは西軍として出陣し、石田三成との結びつきが強かったことから、その中心人物となりました。

小西行長はその戦闘能力と外交的手腕によって、朝鮮出兵において重要な役割を果たしつつも、豊臣政権内での派閥争いにも巻き込まれることになりました。

小西行長と石田三成の関係はどのように進化したの

小西行長と石田三成の関係は、彼らが豊臣政権において重要な役割を果たす中で、次第に深まっていきました。

## 初期の関係

小西行長は、商人出身でありながら豊臣秀吉に仕官し、特に海運や貿易に精通していました。彼は石田三成と出会った際、三成が秀吉の側近として政権運営に関与していることから、互いに信頼関係を築いていきました。行長は三成の重商主義的な視点に共鳴し、政治的にも意気投合しました。

## 朝鮮出兵と共闘

1592年から始まった朝鮮出兵では、小西行長が前線で活躍し、石田三成も軍監として派遣されました。行長は戦況が厳しい中で早期講和を求める意見を持ち、三成も同様の見解を示しました。二人は豊臣秀吉の意向に逆らわない形で、密かに明国との外交交渉を進めるなど、強い結びつきを見せました。

## 関ヶ原の戦い

1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長は西軍として戦いました。この時、彼は石田三成と共に行動し、西軍の主力部隊として重要な役割を果たしました。しかし、西軍は敗北し、小西と三成は共に捕らえられました。最終的には二人とも斬首される運命となり、その友情と信頼関係は歴史的にも注目されています。

## 結論

小西行長と石田三成の関係は、初期の協力から始まり、朝鮮出兵を通じて深まった友情へと進化しました。彼らは互いに信頼し合いながら豊臣政権のために尽力したものの、最終的には関ヶ原の戦いで運命を共にすることになりました。このような経緯から、彼らの絆は単なる政治的なものではなく、深い友情によって支えられたものであったと言えます。

小西行長が海運担当として活躍した具体的な役割は何だったの

小西行長は、戦国時代において海運担当として重要な役割を果たしました。彼の具体的な役割は以下の通りです。

## **舟奉行としての任務**

- 小西行長は、豊臣秀吉のもとで「舟奉行」に任命され、瀬戸内海の水軍を指揮しました。この役割では、船舶の監督や海上輸送の管理を担当し、物資や兵員の輸送を円滑に行うことが求められました。

## **戦闘への参加**

- 彼は1585年の紀州征伐や1587年の九州征討において水軍を率い、戦闘に参加しました。これにより、彼は名声を高め、肥後国南部の大名へと出世しました。

## **朝鮮出兵での活躍**

- 小西は1592年から1593年にかけての文禄の役(朝鮮出兵)でも重要な役割を果たし、漢城(現在のソウル)や平壌を占領しました。この際、彼は軍監としても活動し、行政的な役割を担いました。特に、彼は早期講和を目指し、明との外交交渉にも関与しました。

## **経済的支援と地域発展**

- 小西行長は商人出身であり、水軍による海上輸送を通じて豊臣政権の経済基盤を支える役割も果たしました。また、彼が領主となった塩飽諸島では、港町が栄え、多くの人々が訪れるようになりました。

小西行長は、その海運担当としての能力と戦略的な貢献により、豊臣政権内で重要な地位を築きました。

小西行長と加藤清正の対立の背景は何か

小西行長と加藤清正の対立は、豊臣秀吉の時代における政治的・軍事的な背景から生じました。以下にその主要な要因をまとめます。

## **対立の要因**

1. **思想の違い**:

- 小西行長は文治派として、朝鮮出兵が無謀であると考え、早期講和を目指しました。彼は石田三成と共に明との外交交渉を進めようとしていました。

- 一方、加藤清正は武断派であり、戦争を続けるべきだと主張しました。このため、両者の意見は根本的に対立していました。

2. **領地の競合**:

- 小西と加藤は隣接する領地を持ち、それぞれの勢力拡大を巡って競い合っていました。特に、豊臣政権下での天草国人一揆の際には、小西が加藤に援軍を頼む形で協力しましたが、実際には加藤がその攻略に割り込んできたため、両者の関係は緊張しました。

3. **朝鮮出兵における立場**:

- 1597年の慶長の役では、小西と加藤が共に先陣を任されましたが、戦略や意見の違いから対立が顕著になりました。小西は講和を望み、加藤は戦闘を続ける姿勢を崩さなかったため、この戦争中も対立が続きました。

4. **関ヶ原の戦い**:

- 1600年の関ヶ原の戦いでは、小西行長が西軍として出陣し、加藤清正は東軍につきました。この戦いでは、両者の対立が決定的となり、小西は敗北し捕らえられました。

## **結論**

小西行長と加藤清正の対立は、思想的な違いや領地問題、朝鮮出兵における戦略相違から生じたものであり、最終的には関ヶ原の戦いでの敵対関係へと発展しました。このような背景が彼らの関係を一層緊張させる要因となったと言えます。

小西行長が朝鮮出兵で漢城を陥落させるための戦略はどのようなものだったの

小西行長が朝鮮出兵で漢城を陥落させるために採った戦略は、主に迅速な軍事行動と情報戦、さらには外交交渉を組み合わせたものでした。

## **迅速な軍事行動**

小西行長は、1592年の文禄の役において、最初の出兵部隊の指揮を執り、釜山城を陥落させた後、急速に北上しました。彼は、漢城に到達するまでの短期間で数多くの城を攻略し、その迅速な進撃が成功を収める要因となりました。

## **情報戦と地元民の協力**

小西は、敵の動向を把握するために情報収集を重視しました。地元民との連携を図り、彼らからの情報を得ることで、戦略的な判断を下すことができました。このような情報戦は、敵の混乱を助ける要素となりました。

## **外交交渉と早期講和の模索**

漢城陥落後、小西行長は明との外交交渉も進めました。彼は、戦局が有利になるタイミングで講和条件を探ることを考え、石田三成と共に秘密裏に交渉を進めました。この時期が講和交渉において有利な状況であると判断し、早期講和を目指しました。

## **武断派との対立**

小西行長は、加藤清正ら武断派との意見対立がありました。武断派は、豊臣秀吉の命令に従い朝鮮・明との合戦・占領を目指すべきだと主張し、小西の外交的アプローチには反対していました。この対立は、小西が後に関ヶ原の戦いで西軍側につく原因ともなりました。

## **まとめ**

小西行長の戦略は、その迅速な軍事行動と情報収集能力、外交交渉によって特徴づけられます。しかし、その後の明との戦闘や武断派との対立が影響し、最終的には困難な状況に直面することとなりました。

小西行長が関ヶ原の戦いでの西軍の首謀者になった理由は何か

小西行長が関ヶ原の戦いで西軍の首謀者となった理由は、彼の豊臣政権との深い関係、義理、そして個人的な対立にあります。

## **豊臣政権との関係**

小西行長は、豊臣秀吉に仕えた経験があり、特に朝鮮出兵での活躍が評価されていました。彼は石田三成と親しく、秀吉の意向に反しながらも明との外交交渉を試みるなど、政権内での影響力を持っていました。これにより、彼は西軍として戦う決断を下しました。

## **義理と忠誠心**

行長は以前仕えていた宇喜多氏への義理を感じており、宇喜多秀家と連携して行動することを選びました。この義理心が、西軍側に立つ一因となったと考えられています。

## **加藤清正との対立**

行長は加藤清正との間に強い対立があり、この個人的な敵対関係も西軍に与する動機の一つです。加藤は東軍の重要な武将であり、両者の対立は関ヶ原の戦いにおける行長の立場を決定づけました。

## **戦局と結果**

1600年9月15日、行長は西軍の中心人物として出陣しましたが、彼の軍勢は朝鮮出兵による消耗から十分な戦力を整えることができず、戦局は厳しくなりました。最終的には、小早川秀秋の裏切りなども影響し、行長は敗北し捕縛されました。

小西行長が関ヶ原の戦いで西軍の首謀者となった背景には、豊臣政権との関係性や義理心、そして加藤清正との対立が大きく影響しています。