上杉景勝について

基本情報

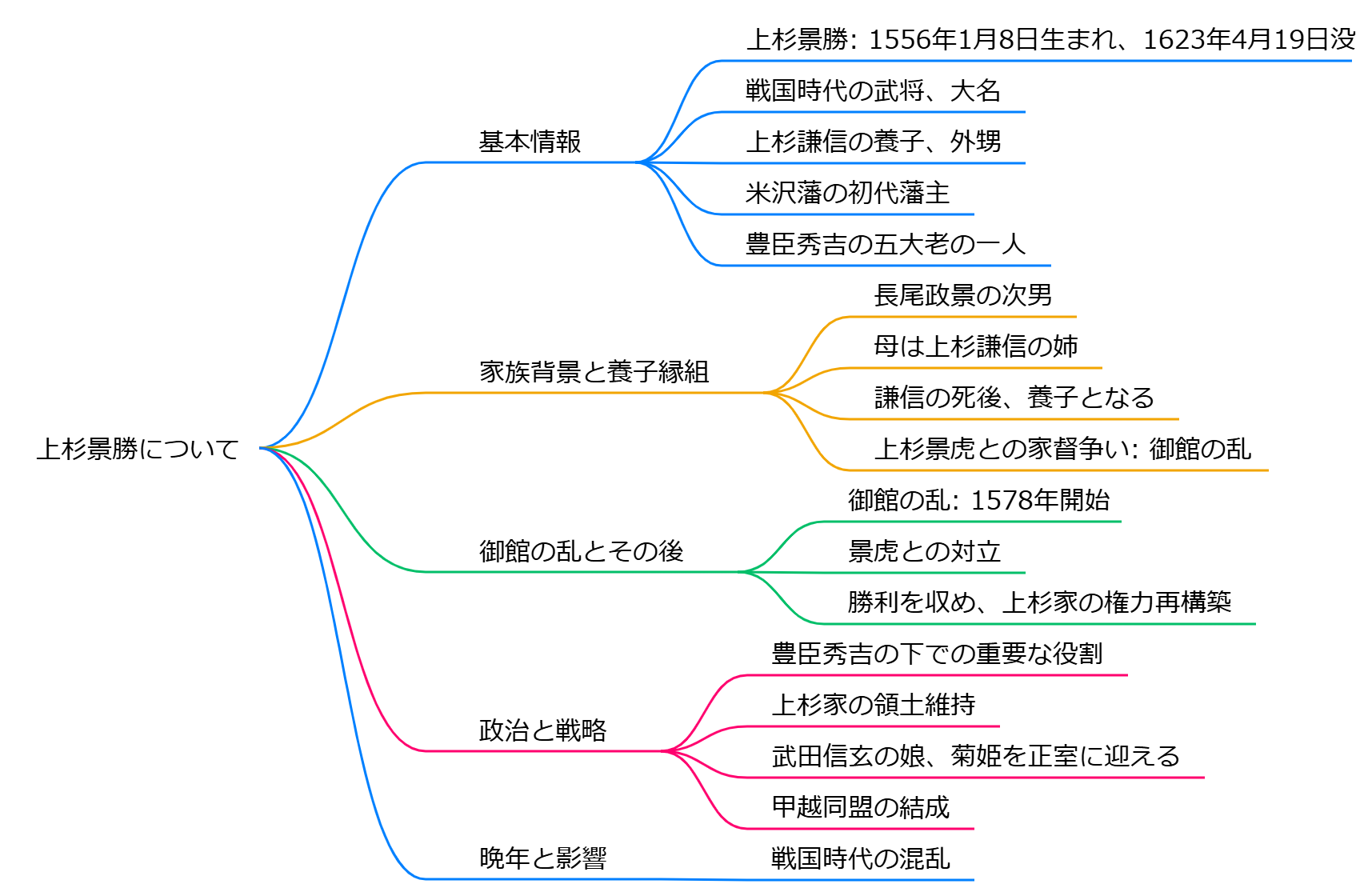

上杉景勝(うえすぎ かげかつ)は、1556年1月8日に生まれ、1623年4月19日に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、大名です。

彼は上杉謙信の養子であり、外甥でもあります。

景勝は米沢藩の初代藩主として知られ、豊臣秀吉の五大老の一人としても名を馳せました。

家族背景と養子縁組

景勝は長尾政景の次男として越後国(現在の新潟県)で生まれました。

彼の母は上杉謙信の姉であり、謙信の死後、景勝は彼の養子となり、後継者としての地位を得ました。

謙信は生前に後継者を指名していなかったため、景勝は謙信の別の養子である上杉景虎との間で家督を巡る争いが発生しました。

この争いは「御館の乱」として知られています。

御館の乱とその後

御館の乱は1578年に始まり、景勝は景虎との対立を経て、最終的に勝利を収めました。

彼は謙信の遺言に基づいて自らが正当な後継者であると主張し、景虎を打ち破りました。

この内戦は約2年間続き、景勝はその後、上杉家の権力を再構築しました。

政治と戦略

景勝は豊臣秀吉の下で重要な役割を果たし、彼の支持を受けて上杉家の領土を維持しました。

彼はまた、武田信玄の娘である菊姫を正室に迎え、甲越同盟を結ぶなど、政治的な同盟を築くことにも成功しました。

晩年と影響

景勝は晩年においても戦国時代の混乱の中で生き抜き、彼の死後も上杉家はその影響力を持ち続けました。

彼の治世は、上杉家の名声と権力を高める重要な時期であり、彼自身も戦国時代の名将として記憶されています。

上杉景勝

上杉景勝

上杉景勝(うえすぎ かげかつ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の大名で、特に豊臣政権の五大老の一人として知られています。彼の生涯と業績について詳しく見ていきます。

## 生い立ちと家族背景

- **誕生**: 上杉景勝は1555年、越後国の長尾政景の次男として生まれました。幼名は「卯松」、後に「喜平次」と名乗りました。

- **養子縁組**: 彼の母は上杉謙信の姉であり、父の死後、上杉謙信に養子として迎えられました。これにより、彼は上杉家の後継者となる運命を担うことになります。

## 軍事的キャリア

- **初陣と成長**: 上杉謙信のもとで育った景勝は、1566年に初陣を果たし、その後も謙信の政権下で重要な役割を果たしました。

- **御館の乱**: 1578年、上杉謙信が死去すると、景勝はもう一人の養子である上杉景虎との後継者争い(御館の乱)で勝利し、上杉家の当主となりました。

## 豊臣政権下での地位

- **五大老としての役割**: 景勝は豊臣秀吉に仕官し、その信任を受けて五大老の一人となりました。1587年には越後統一を達成し、その後も多くの戦役に参加しました。

- **会津藩主**: 1598年には会津120万石への加増があり、彼は「会津中納言」と呼ばれるようになりました。

## 晩年と死去

- **徳川家との対立**: 豊臣秀吉が亡くなると、景勝は徳川家康と対立し、「関ヶ原合戦」の前哨戦ともなる緊張した状況に置かれました。

- **死去**: 1623年に米沢城で亡くなり、その後は嫡男の上杉定勝が家督を継ぎました。

上杉景勝は、その生涯を通じて数々の戦闘や政治的な駆け引きに関与し、日本史において重要な位置を占める武将でした。彼の影響力は、米沢藩として幕末まで続くこととなります。

上杉景勝と豊臣秀吉の関係はどのようなものだったの

上杉景勝と豊臣秀吉の関係は、戦国時代における重要な政治的な結びつきであり、複雑な背景を持っています。

## **初期の関係**

上杉景勝は上杉謙信の養子であり、家督を継承後、豊臣秀吉に臣従しました。特に1583年の賤ヶ岳の戦いでは、秀吉が柴田勝家と対峙している際に同盟を結び、以降は秀吉の信任を受けて五大老の一人に任命されました。

## **豊臣政権下での地位**

1598年、景勝は会津120万石の大名として封じられました。この時期、彼は豊臣政権の中で重要な役割を果たし、直江兼続などの有能な家臣と共に藩政を運営しました。しかし、彼は新たな地での生活や家臣の養成に不安を抱いていたと言われています。

## **秀吉の死後の対立**

秀吉が亡くなると、徳川家康が力を強め、景勝は家康と対立することになります。彼は石田三成と結びつき、反家康勢力として活動しました。この結果、関ヶ原の戦いが勃発し、景勝は敗北し減封される運命を辿りました。

## **まとめ**

上杉景勝と豊臣秀吉の関係は、初めは協力的でしたが、秀吉の死後には敵対的なものへと変わりました。景勝は豊臣政権下で重要な地位を占めましたが、その後の徳川家康との対立によって運命が大きく変わることとなりました。

上杉景勝と徳川家康の対立の具体的な原因は何だったの

上杉景勝と徳川家康の対立は、主に以下の具体的な原因によって引き起こされました。

## **1. 豊臣政権下の権力争い**

豊臣秀吉の死後、政権内での権力闘争が激化しました。上杉景勝は豊臣家の五大老の一人であり、家康とは異なる立場にありました。家康は豊臣派の大名を排除しようとし、特に石田三成との関係が深い景勝を敵視しました。

## **2. 謀反の疑い**

景勝が会津で新たな城(神指城)の築城を始めたことが、家康に「謀反の疑いあり」とされました。家康は景勝に上洛を命じましたが、景勝はこれを拒否し、その際に直江兼続が送った「直江状」が問題となります。この手紙には、景勝が謀反の意志を否定し、家康に対して挑発的な内容が含まれていました。

## **3. 直江状とその影響**

「直江状」は、家康に対する挑戦状とも受け取られ、これが家康の怒りを引き起こしました。家康はこの書状を受けて会津征伐を決意し、軍を進めることになります。直江状はその内容からも景勝の立場を強固にし、結果として対立を深化させる要因となりました。

## **4. 関ヶ原の戦い**

最終的には、この対立が関ヶ原の戦いへと繋がります。景勝は西軍として戦いましたが、東軍に敗北し、降伏を余儀なくされました。この戦いは、上杉家にとって致命的な結果となり、徳川家康との関係が決定的に変わる契機となりました。

以上のように、上杉景勝と徳川家康の対立は、豊臣政権下での権力争いや謀反疑惑、「直江状」による挑発など複数の要因によって引き起こされたものです。

上杉景勝が豊臣秀吉に臣従した理由は何か

上杉景勝が豊臣秀吉に臣従した理由は、主に以下の要因によります。

## 上杉家の存続と安全保障

1. **歴史的背景**: 上杉家は本能寺の変後、織田信長の死に伴い、存続の危機に直面しました。景勝は家督争いで多くの家臣を失い、家族や家臣を守るために、力を持つ豊臣秀吉に臣従する決断をしました。

2. **豊臣政権との関係構築**: 景勝は1586年に秀吉と会見し、養子を人質として差し出すことで、上杉家の命脈を保つための協力関係を築きました。これにより、越後国と佐渡の金山や銀山の支配権を得ることができました。

3. **地位の向上**: 豊臣政権下で五大老の一人となり、会津120万石という大名の地位を与えられました。この地位は上杉家の名声を高めるものでしたが、同時に越後を離れることへの不安も抱えていました。

4. **戦略的選択**: 秀吉との同盟は他の大名との対立を避けるためにも重要でした。特に秀吉が力を持つ中で、その後ろ盾を得ることは上杉家の安全保障につながりました。

## 結論

上杉景勝が豊臣秀吉に臣従した理由は、家族や家臣を守るための戦略的判断であり、豊臣政権との関係構築によって上杉家の存続と発展を図った結果です。この決断は、彼が直面していた歴史的な危機や政治的な圧力から導かれたものと言えます。

上杉景勝が神指ヶ原に新城を築いた理由は何か

上杉景勝が神指ヶ原に新城を築いた理由は、主に以下の要因によります。

## 1. **地理的利点**

神指ヶ原は、会津盆地の中央に位置し、周囲が開けていて交通の要所となる地形でした。これに対し、当初候補として考えられていた北田村は水害のリスクが高く、適切ではないと判断されました。

## 2. **軍事的必要性**

徳川家康との対立が予想される中で、新たな防衛拠点が求められました。神指城は、若松城の狭隘さを補うために築かれ、家康の侵攻に備えるための戦略的な要塞とされました。

## 3. **経済的・行政的機能の強化**

景勝は、新城を経済都市として発展させる意図も持っていました。阿賀川を利用した水運や商業活動を促進し、会津地域全体の発展を図ろうとしたのです。

## 4. **豊臣政権への忠誠**

豊臣秀吉から与えられた大名としての地位を維持するためにも、新たな城とその防衛体制を整えることが重要でした。これは上杉家の権威を示す意味もありました。

## 5. **築城計画の進行と中断**

神指城の工事は1600年2月から開始されましたが、同年6月には徳川家康による会津征伐が迫り、工事は中断されました。これにより、神指城は未完成のまま残されることとなりました。

このように、上杉景勝が神指ヶ原に新城を築いた背景には、地理的条件や軍事的必要性、経済的発展への期待、豊臣政権への忠誠心が深く関与していました。

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の役割はどのようなものだったの

上杉景勝は関ヶ原の戦いにおいて、直接的な戦闘には参加しなかったものの、重要な役割を果たしました。以下にその詳細を示します。

## 背景

上杉景勝は、豊臣政権の五大老の一人として会津120万石を領有していましたが、徳川家康との関係が緊張していました。秀吉の死後、景勝は家康から謀反の嫌疑をかけられ、これが彼の立場を危うくしました。

## 関ヶ原の戦い前の状況

関ヶ原の戦いは1600年に発生し、西軍(石田三成ら)と東軍(徳川家康ら)の間で行われました。上杉景勝は当初、西軍に属する意志を持っていましたが、実際には東北地方で最上義光や伊達政宗と戦っていたため、関ヶ原には到達できませんでした。

## 戦局への影響

関ヶ原で西軍が敗北したことを知った景勝は、撤退を決断します。この決断は家臣たちから反発を受けましたが、彼は家族や家臣の命を守るために和睦を選びました。この時期、彼は徳川家康に対して使者を送り、降伏の意向を示しました。

## 戦後処遇

関ヶ原の戦い後、上杉景勝は会津120万石から米沢30万石に減封されました。これは彼が改易されずに済んだ結果であり、家康の次男・結城秀康の取り計らいによるものでした。減封されたものの、上杉家は存続することが許されました。

## 結論

上杉景勝は関ヶ原の戦いにおいて直接的な軍事行動には参加しなかったものの、その選択と行動が彼自身と上杉家の運命に大きな影響を与えました。彼は家族や領地を守るために苦渋の決断を強いられ、その結果として上杉家の存続が可能となりました。

上杉景勝が米沢に転封された理由は何か

上杉景勝が米沢に転封された理由は、主に関ヶ原の戦い後の政治的状況に起因しています。

## 転封の経緯

1. **関ヶ原の戦い**:

上杉景勝は西軍に属し、関ヶ原の戦いで敗北しました。この戦いの結果、徳川家康が勝利し、上杉家は大きな影響を受けました。

2. **減封処分**:

上杉家は改易される危機にありましたが、家康との和睦を図るために謝罪を行い、その結果として会津120万石から米沢30万石への減封が決定されました。この減封は、上杉家の存続を許すための妥協として行われました。

3. **地域的要因**:

米沢への移封は、上杉家が伊達政宗や最上義光といった他の大名と接する地理的な位置も考慮された結果です。米沢はその後の防衛や統治において重要な役割を果たしました。

## 結論

上杉景勝の米沢への転封は、関ヶ原の戦いによる敗北とその後の徳川家との交渉によって決定されました。これにより、上杉家は領地を大幅に失ったものの、大名としての存続が認められたことになります。

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の役割は何だったの

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の役割は何だったの

上杉景勝は関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしましたが、実際には戦闘には参加していませんでした。以下にその経緯と影響を詳述します。

## 上杉景勝の立場

上杉景勝は、豊臣秀吉の死後、徳川家康と対立する西軍に属していました。彼は会津120万石の大名であり、豊臣政権の五大老の一人でした。関ヶ原の戦いが始まる前、家康から上洛を求められましたが、景勝はこれを拒否し、直江兼続を通じて挑発的な書状(直江状)を送るなどして、家康との対立を深めました。

## 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦い自体には直接参加せず、景勝は東北地方で最上義光と交戦していました。このため、彼は関ヶ原での直接的な戦闘には関与しませんでしたが、その動向は戦局に影響を与えました。上杉軍は最初こそ優位に進めましたが、西軍が敗北したことを知ると撤退を決断しました。

## 結果と影響

関ヶ原の戦い後、上杉景勝は米沢に転封され、領地も120万石から30万石に減少しました。この転封は上杉家存続に大きな影響を及ぼし、その後270年以上にわたる米沢藩の歴史が始まることになります。景勝は徳川家康への降伏を余儀なくされ、その後も家臣や領民を守るために努力しましたが、彼の立場は大きく変わってしまいました。

このように、上杉景勝は関ヶ原の戦いにおいて直接的な軍事行動には参加しなかったものの、その政治的判断と行動が結果として上杉家の運命を大きく左右しました。

関ヶ原の戦いでの西軍の敗北はどう影響したの

関ヶ原の戦いでの西軍の敗北は、日本の歴史において重大な影響を及ぼしました。以下にその主な影響を整理します。

## 政治的影響

- **徳川家康の権力掌握**: 西軍の敗北により、徳川家康は強大な権力を手に入れ、江戸幕府を開く基盤を築きました。これにより、約260年間にわたる幕藩体制が確立されました。

- **豊臣政権の崩壊**: 西軍の敗北は、豊臣政権を支える五大老・五奉行体制の崩壊を招きました。特に、西軍の主力であった宇喜多秀家や石田三成は処罰され、豊臣家はその後急速に衰退していきます。

- **領地の再分配**: 西軍の大名たちが没収された領地は、勝利した東軍の大名たちに分配されました。これにより、家康は政治的実権をさらに強化しました。

## 社会的影響

- **武士階級の変動**: 西軍に属した武士たちは多くが改易や減封を受け、職を失うこととなりました。これにより、新たな忠誠関係が形成され、武士階級全体が再編成されました。

- **地方の反乱**: 西軍支持者やその家族による反乱が発生し、地域ごとの権力関係にも影響を与えました。

## 軍事的影響

- **戦略の変化**: 西軍敗北後、多くの城が東軍によって攻撃され、占領されることとなりました。特に、大坂城など西軍拠点への攻撃が強化されました。

- **後続の戦闘への影響**: 西軍敗北後も各地で戦闘が続き、特に大坂城などへの攻撃が強化されたことが記録されています。

## 結論

関ヶ原の戦いで西軍が敗北したことは、日本の政治・社会・軍事において長期的な変革をもたらしました。この戦いは、日本全体の歴史的な転換点となり、その後数世代にわたって影響を及ぼしました。

上杉景勝が降伏した理由は何だったの

上杉景勝が降伏した理由は、主に戦局の変化と政治的圧力によるものでした。

## 戦局の変化

上杉景勝は、関ヶ原の戦いにおいて西軍に属していましたが、石田三成率いる西軍が徳川家康率いる東軍に大敗を喫しました。この敗北により、景勝は長谷堂城の戦いでの抵抗を続けることが困難になり、最終的には家康に降伏することを余儀なくされました。また、関ヶ原の戦い以降、上杉家はその領地と権威を失う危機に直面しました。

## 政治的圧力

降伏の背景には、上杉家内部の不満や外部からの圧力も影響しています。特に、景勝は他の大名との連携不足や内部対立によって孤立し、支持基盤が脆弱になっていました。さらに、豊臣政権崩壊後の混乱期において、徳川家康との関係改善を図る必要が生じ、景勝は降伏を選択せざるを得ませんでした。

このような状況から、上杉景勝は降伏し、その後上杉氏の存続を許される形となりました。

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の戦略はどうだったの

上杉景勝の関ヶ原の戦いにおける戦略は、彼の状況認識や直江兼続との連携に大きく依存していました。以下にその戦略の主要な要素をまとめます。

## 戦略の背景

上杉景勝は豊臣政権の五大老の一人として、豊臣秀吉の死後、政権内での立場を維持しようとしました。彼は西軍に属し、徳川家康に対抗する立場を選びましたが、その決断には複数の要因が影響しています。

## 主な戦略

1. **豊臣政権への忠誠**:

- 景勝は豊臣家への忠誠心から西軍に参加しました。彼は豊臣政権が強大化する中で、その一翼を担うべく行動していました。

2. **直江兼続との連携**:

- 直江兼続は景勝の側近として、戦略立案や軍事行動において重要な役割を果たしました。彼は防御体制を整え、敵軍に対する迎撃準備を進めていました。

3. **防塁の構築**:

- 上杉軍は白河周辺に防塁を築き、阿武隈川の流れを利用して敵軍に対する防御を強化しました。この防御策は、敵の進攻を阻止するための重要な手段でした。

4. **最上義光への攻撃計画**:

- 関ヶ原の戦い中、景勝は最上義光への攻撃も計画しましたが、これは実行されませんでした。家康が西に進軍する中で、自らの領地拡大を狙った可能性があります。

5. **情報収集と状況判断**:

- 景勝は家康が進軍してくる際に防御態勢を整えましたが、敵の動向や戦局を見極める能力には限界がありました。結果として、彼は家康の背後を突く機会を逃すことになりました。

## 結果と影響

関ヶ原の戦いでは上杉軍は敗北し、その結果として景勝は会津から米沢へと減封されました。この敗北は上杉家にとって大きな痛手となり、以後の政治的な立場にも影響を及ぼしました。景勝と直江兼続はその後も上杉家存続に努めましたが、関ヶ原での敗北がもたらした影響は計り知れません。

上杉景勝が西軍に属した理由は何だったの

上杉景勝が西軍に属した理由は、主に以下の要因に起因しています。

## **豊臣家への忠誠**

上杉景勝は豊臣秀吉の死後も豊臣政権に対する忠誠心を持ち続けていました。彼は五大老の一人として、豊臣家との関係を重視しており、家康が豊臣家を脅かす存在であると認識していました。

## **徳川家康との対立**

徳川家康からの上洛要求や監視に対し、景勝は反発しました。特に、直江兼続が送った「直江状」によって、家康との緊張関係が高まりました。この状況下で、景勝は家康に抵抗する立場を選び、西軍に加わる決断をしました。

## **直江兼続との関係**

景勝の側近である直江兼続は石田三成と親しい関係にあり、この友情も景勝が西軍に参加する要因となりました。兼続の影響を受けて、景勝は西軍の一員として行動することになったと考えられます。

## **プライドと戦略的判断**

景勝は自らのプライドから、家康の要求を無視し続けました。彼は自身の領地を守るために戦う姿勢を貫き、家康との対立を深める結果となりました。このような背景から、西軍への参加が決定づけられたと見られています。

これらの要因が複合的に作用し、上杉景勝は西軍に属することになりました。

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の部下の状況はどうだったの

関ヶ原の戦いにおける上杉景勝の部下たちの状況は、非常に困難なものでした。上杉軍は西軍に属し、直江兼続が指揮を執っていましたが、戦力的には不利な状況にありました。

## 上杉軍の戦闘状況

- **兵力**: 上杉軍は約25,000人の兵力を擁していましたが、最上義光と伊達政宗の連合軍に対峙しました。敵軍は約7,000人であり、数的には優位でしたが、地形や防御の要素で苦しむこととなります。

- **攻撃と防御**: 上杉軍は長谷堂城や上山城を攻めましたが、守備側の激しい抵抗に遭い、多くの武将を失いました。特に長谷堂城では、志村光安率いる1,000名の守備兵が頑強に抵抗し、上杉軍は大きな損害を被りました。

- **撤退**: 関ヶ原本戦で西軍が敗北したとの報告を受けた直江兼続は、上杉軍の撤退を決定しました。撤退中には最上軍からの追撃を受けましたが、兼続の指導により米沢への撤退に成功しました。この撤退戦は見事であり、敵方からも称賛される結果となりました。

## 結果と影響

関ヶ原の戦いの結果として、上杉景勝は徳川家康に降伏せざるを得なくなり、その後、領地を大幅に減封されました。この戦いは上杉家にとって大きな打撃となり、その後の歴史にも影響を与えました。

上杉景勝が米沢藩主になった理由は何だったの

上杉景勝が米沢藩主になった理由は何だったの

上杉景勝が米沢藩主になった理由は、主に関ヶ原の戦いにおける敗北とそれに伴う減封によるものです。

## 関ヶ原の戦いとその影響

上杉景勝は、1600年の関ヶ原の戦いで西軍に属し、徳川家康率いる東軍と対峙しましたが、敗北しました。この戦いの結果、上杉家は大幅に領地を失うこととなり、会津120万石から30万石の米沢へ移封されました。

## 移封後の活動

移封後、上杉景勝は米沢藩の初代藩主として、領内の立て直しや藩政の確立に尽力しました。重臣の直江兼続と共に財政難を克服し、江戸幕府との関係改善にも努めました。彼は、米沢での藩政を安定させるために多くの改革を行い、その努力が実を結びました。

このように、上杉景勝が米沢藩主となった背景には、関ヶ原の戦いでの敗北とそれによる減封が大きく影響しています。

上杉景勝が米沢藩主になった後、藩政をどのように立て直したの

上杉景勝が米沢藩主になった後、藩政を立て直すために行った主な施策は以下の通りです。

## 藩政の立て直し

**1. 財政再建**

- 上杉景勝は、関ヶ原の戦いでの減封により、米沢藩の石高が120万石から30万石に減少しました。この厳しい状況を克服するため、景勝は倹約を徹底し、無駄な支出を削減しました。また、家臣を解雇せずに維持することで、藩内の結束を図りました。

**2. 新田開発と農業振興**

- 景勝は新田開発を推進し、荒地の開墾を行いました。これにより農業生産性が向上し、藩の実質的な石高も増加しました。さらに、農民が土地を所有できるようにすることで、農業の安定化を図りました。

**3. 治水事業**

- 治水事業にも力を入れ、特に最上川の改修や堤防の整備が行われました。これにより洪水被害が軽減され、農業環境が改善されました。米沢平野の農地面積も増加し、安定した農業生産が実現しました。

**4. 教育と文化の振興**

- 藩内の教育環境を整備し、士族層の知識向上を図りました。これにより人材育成が進み、長期的な藩の発展につながりました。

## 結論

上杉景勝は米沢藩主として、財政再建、新田開発、治水事業など多岐にわたる改革を実施し、藩政を安定させました。彼の施策は後の上杉鷹山によるさらなる改革への基盤となり、米沢藩は息を吹き返すことができました。

上杉景勝が豊臣秀吉と関係を構築した背景は

上杉景勝が豊臣秀吉と関係を構築した背景には、いくつかの重要な要因があります。

## **1. 上杉家の存続危機**

上杉景勝は、織田信長の死後、上杉家の存続が危ぶまれる状況に直面しました。特に、本能寺の変後、豊臣秀吉が台頭し、力を増す中で、景勝は上杉家を守るために秀吉に臣従することを決断しました。この選択は、家督争いによる内部紛争や外部からの脅威に対抗するためのものでした。

## **2. 政治的利益と同盟形成**

景勝は1583年の賤ヶ岳の戦いを契機に秀吉との接近を図り、その後、秀吉から越後国と佐渡の金山や銀山を支配するよう任されました。これにより、彼は豊臣政権下で五大老の一人となり、120万石という大名の地位を得ることができました。この関係は、上杉家の影響力を強化し、景勝自身の政治的立場を安定させる助けとなりました。

## **3. 家臣団との関係**

上杉景勝は家臣との関係を重視し、特に直江兼続との信頼関係を築いていました。兼続は秀吉との良好な関係を持ち、これが景勝と秀吉との結びつきをさらに強化しました。景勝は家臣たちを守るためにも秀吉との関係構築が不可欠であると認識していました。

## **4. 徳川家康との対立**

秀吉が亡くなると、景勝は徳川家康と対立することになります。彼は石田三成との連携を深めて反徳川派として活動し、その結果として豊臣政権内での立場が変化していきました。この対立は、彼が豊臣政権下で築いた関係性に影響を与えました。

これらの要因から、上杉景勝は豊臣秀吉と関係を構築し、その後も政治的な駆け引きを通じて自身や上杉家の存続を図ったのです。

上杉景勝が会津から米沢に移封された理由は

上杉景勝が会津から米沢に移封された理由は、主に関ヶ原の戦いにおける政治的な対立とその結果によるものです。

## 背景

上杉景勝は、豊臣秀吉の死後、徳川家康との対立が深まりました。特に、関ヶ原の戦い(1600年)では、西軍に属し、家康に抵抗しましたが、最終的には敗北しました。この戦いは、豊臣政権から徳川政権への大きな転換点となりました。

## 移封の理由

1. **関ヶ原の敗北**: 上杉景勝は関ヶ原の戦いで西軍として戦ったものの、徳川軍に敗北し、その結果として会津120万石から米沢30万石へと減封されました。

2. **家康との対立**: 景勝は家康からの上洛要求を拒否したため、家康は彼を討伐するために出陣しました。この対立が直接的な原因となり、景勝は降伏を余儀なくされました。

3. **領地の再配置**: 移封は、家康が上杉家の影響力を削ぐための一環として行われました。会津は重要な地域であり、その統治を他の大名に任せることで、家康は自身の権力を強化しようとしました。

4. **藩政の再建**: 移封後、景勝は米沢藩の初代藩主として藩政を立て直す努力を行い、直江兼続と共に藩の財政難を改善するために尽力しました。

このような背景から、上杉景勝は会津から米沢へと移封され、その後も米沢で藩主として活動を続けました。

上杉景勝が徳川家康と和睦した経緯は

上杉景勝が徳川家康と和睦した経緯は、主に豊臣秀吉の死後の政治的変動と関ヶ原の戦いに関連しています。

## 背景

上杉景勝は、豊臣秀吉の五大老の一人であり、会津120万石を領有していました。秀吉の死後、徳川家康との対立が深まりました。特に、景勝は石田三成と連携し、家康に対抗する姿勢を強めていました。

## 関ヶ原の戦い

1600年に起きた関ヶ原の戦いでは、上杉景勝は西軍に加わり、家康率いる東軍と対立しました。しかし、西軍が敗北した結果、景勝は降伏せざるを得なくなりました。敗北後、彼の領地は大幅に減封されることになりました。

## 和睦の経緯

1601年、家康は自らの次男である結城秀康を通じて景勝に上洛を促しました。景勝は直江兼続と共に上洛し、家康に謝罪することで上杉氏の存続が認められました。この際、会津120万石から出羽米沢30万石への減封が行われました。和睦によって景勝は一時的な安定を得ましたが、その後も家康との関係は緊張したままでした。

このように、上杉景勝と徳川家康との和睦は、戦局の変化や政治的圧力によって形成された複雑な経緯を持っています。

上杉景勝が米沢藩主としてどのような政策を実施したの

上杉景勝は米沢藩の初代藩主として、様々な政策を実施しました。彼の統治は、特に財政面や外交面での課題に対処することが求められました。

## **財政政策**

- **減封と財政再建**: 上杉景勝は関ヶ原の戦い後に会津から米沢に減封され、30万石の領地を持つことになりました。この減封は財政的な厳しさをもたらし、藩の運営に影響を与えました。

- **家臣の俸禄削減**: 財政再建の一環として、景勝は家臣の俸禄を削減しましたが、これにより家臣たちの生活が困窮し、藩内での不満が高まりました。

- **特産物の奨励**: 藩は青苧や漆蠟などの特産物の栽培を奨励し、一定の価格で買い上げる専売制を導入しました。これにより藩財政の収入源を確保しました。

## **外交政策**

- **徳川家康との和睦**: 景勝は徳川家康との関係構築に努め、早期に謝罪して上杉家の存続を許可されました。これにより、米沢藩としての基盤が確立されました。

- **重臣配置**: 藩内では重臣を各地に配置し、地域統治を強化しました。特に福島城には重臣本庄氏を城代として置き、周辺地域の安定を図りました。

## **社会政策**

- **支城と警備体制**: 米沢藩では領内の警備強化のため、四方に支城を設け、足軽を配置しました。これにより治安維持と領土防衛が図られました。

上杉景勝の政策は、米沢藩が直面した財政難や外部からの圧力に対処するためのものであり、その後の藩政改革にも影響を与える基盤となりました。

上杉景勝が徳川家康と対立した理由は何だったの

上杉景勝が徳川家康と対立した理由は何だったの

上杉景勝が徳川家康と対立した理由は、主に豊臣政権の崩壊とその後の権力闘争に関連しています。以下にその詳細を述べます。

## 豊臣政権の崩壊

**秀吉の死後の権力移行**

- 豊臣秀吉が1598年に亡くなると、彼の後継者である秀頼は幼少であり、政権は不安定な状況に陥りました。この混乱の中、徳川家康は自身の権力を強化し、他の大名との対立を深めていきました。

## 上杉景勝の立場

**豊臣派としての立場**

- 上杉景勝は豊臣政権下で五大老の一人として重要な地位にありましたが、家康との関係は次第に悪化しました。特に、景勝は家康と不仲であった石田三成との結びつきが深く、これが対立の一因となりました。

## 対立の経緯

**城の修築と上洛命令**

- 1600年、景勝は会津領内で城の補修や新たな城の建設を始めました。これを受けて家康は「謀反の疑いあり」として上洛を命じましたが、景勝はこれを拒否しました。この際、直江兼続が送った「直江状」という挑発的な手紙が家康を激怒させ、最終的には上杉討伐へとつながりました。

**関ヶ原の戦い**

- 家康は関ヶ原の戦いに向けて進軍する際、景勝も西軍として参戦しましたが、戦局は徳川方に有利に進展し、最終的には上杉軍は敗北しました。これにより、景勝は降伏を余儀なくされました。

## 結論

上杉景勝と徳川家康の対立は、豊臣政権崩壊後の権力争いと、景勝が家康に対抗するために石田三成らと結びついたことから生じました。この対立は関ヶ原の戦いという歴史的な転換点へとつながり、景勝は最終的に降伏し、その領地も減封される結果となりました。

上杉景勝と石田三成の関係はどのようだったの

上杉景勝と石田三成の関係は、豊臣政権下での協力と対立を通じて形成されました。

## 初期の関係

上杉景勝と石田三成は、1586年に上杉景勝が初めて上洛した際に出会い、友好的な関係を築きました。石田三成は豊臣秀吉の下で重要な役割を担い、外交や行政を担当する一方で、上杉景勝も五大老の一人として豊臣政権において重要な地位を占めていました。

## 豊臣秀吉の死後

秀吉の死後、徳川家康が権力を強める中で、上杉景勝と石田三成は共に家康に対抗する立場を取りました。特に、二人は「東と西から家康を挟み撃ちにする」という密約を交わしたとされています。この時期、両者は互いに協力し合い、反徳川勢力としての結束を強めました。

## 関ヶ原の戦い

1600年の関ヶ原の戦いでは、石田三成が西軍の指導者として挙兵し、上杉景勝も西軍に参加しました。しかし、この戦いは西軍の敗北に終わり、石田三成は捕えられて処刑されました。上杉景勝もその後減封される運命となり、彼らの協力関係は悲劇的な結末を迎えました。

## 結論

上杉景勝と石田三成は、豊臣政権下で互いに協力し合った友好的な関係から始まりましたが、最終的には関ヶ原の戦いを経て、それぞれ異なる運命をたどることになりました。彼らの関係は、日本の戦国時代における政治的な動乱と変化を象徴しています。

関ヶ原の戦いでの上杉景勝の戦い方はどのようだったの

上杉景勝の関ヶ原の戦いにおける戦い方は、彼の戦略的な判断や状況に応じた柔軟性が際立っていました。以下にその概要を示します。

## 戦略的背景

上杉景勝は西軍に属し、石田三成と連携して徳川家康の東軍と対峙しました。彼は当初、敵の進軍を待ち構える防御的な態勢を整えていましたが、実際には敵が進軍してこなかったため、計画が思うようには進みませんでした。

## 戦術

1. **防塁の構築**: 景勝は白河小峰城の南に広大な湿地帯に防塁を築き、敵の侵入を防ぐ作戦を立てました。この防塁は、上杉軍が敵を迎え撃つための重要な拠点となる予定でした。

2. **撤退の決断**: 関ヶ原での戦局が不利になった際、景勝は撤退を選択しました。これは、彼自身や部下の命を守るための苦渋の決断であり、最終的には家康に下ることを決めました。

3. **直江兼続との連携**: 直江兼続は景勝の側近として重要な役割を果たしましたが、彼の戦略も想定外の事態に直面し、計画通りには進まなかったことが影響しました。

## 結果

関ヶ原の戦い後、上杉景勝は敗北し、その領地は大幅に減封されました。彼はこの戦いを通じて、戦国時代から江戸時代初期への移行期における武将としての苦悩と選択を象徴する存在となりました。このように、上杉景勝の戦い方は、防御的な構えと状況判断による撤退が特徴であり、彼自身や家族の生存を最優先する結果となりました。

上杉景勝が家康に降伏した理由は何だったの

上杉景勝が徳川家康に降伏した理由は、主に以下の要因によります。

## 政治的背景

**豊臣政権の崩壊と家康の台頭**

豊臣秀吉の死後、政権は不安定になり、家康はその権力を強化しようとしていました。上杉景勝は豊臣政権下で五大老の一人として重要な地位にありましたが、家康との対立が深まっていました。

## 直江状と家康の怒り

**上洛命令の拒否と直江状**

1600年、家康は景勝に上洛を命じましたが、景勝はこれを拒否し、その際に直江兼続が送った挑発的な書状(直江状)が問題となりました。この書状は家康に対する挑戦と見なされ、彼の激怒を引き起こしました。家康はこの書状を「謀反の兆し」と解釈し、上杉討伐の口実としました。

## 関ヶ原の戦いと敗北

**戦局の変化**

関ヶ原の戦いでは、景勝は西軍に属して東軍の家康と戦いましたが、戦力的に不利で多くの部下を失い、最終的には敗北しました。この敗北により、景勝は降伏せざるを得なくなりました。

## 降伏後の結果

**謝罪と上杉氏の存続**

降伏後、景勝は家康に謝罪し、その結果として上杉氏の存続が許可されました。この一連の出来事は、戦国時代における大名間の権力闘争を象徴しています。

以上が上杉景勝が徳川家康に降伏した理由です。彼の決断は当時の日本の政治的状況や軍事的圧力によって大きく影響されたものでした。

上杉景勝が米沢に移封された理由は何だったの

上杉景勝が米沢に移封された理由は、関ヶ原の戦いにおける敗北とその後の政治的な圧力によるものです。

## 背景

上杉景勝は、豊臣秀吉の五大老の一人として知られ、秀吉の死後、徳川家康と対立する西軍に属しました。関ヶ原の戦い(1600年)で西軍が敗北したため、景勝は徳川家康に降伏せざるを得なくなりました。この結果、上杉家は存続を許されるものの、所領は大幅に減少しました。

## 移封の詳細

具体的には、上杉景勝は会津120万石から米沢30万石へと減封されました。この移封は1601年(慶長6年)に行われ、彼は米沢城に移り住むことになりました。移封時には家臣を一人もリストラせず、全員を連れて行ったとされています。

## 結論

要するに、上杉景勝が米沢に移封された主な理由は、関ヶ原の戦いでの敗北による領地の減少と、それに伴う徳川政権からの圧力でした。この移封は上杉家の存続を図るための苦渋の選択であり、その後彼は米沢で藩の再建に努めました。

上杉景勝が家康と再び対立したのはいつのことだったの

上杉景勝が徳川家康と再び対立したのは、**1600年(慶長5年)**のことです。この対立は、豊臣秀吉の死後に生じました。景勝は、秀吉の死去に伴い、徳川家康との関係が悪化し、特に家康からの召喚命令を拒否したことがきっかけとなりました。

## 背景と経緯

- **秀吉の死**: 1598年に豊臣秀吉が亡くなると、家康は勢力を強化し、上杉家との対立が深まります。

- **直江状の送付**: 景勝は家康からの上洛命令を拒否し、その際に重臣・直江兼続が挑発的な書状(直江状)を送ったことが、家康の軍事行動を誘発しました。

- **会津征伐**: 家康はこの書状を理由に、1600年6月18日に上杉景勝を討つために会津征伐を決定しました。

## 関ヶ原の戦い

この対立は最終的に関ヶ原の戦いへと繋がります。上杉景勝は西軍に加わり、徳川家康率いる東軍と戦いましたが、戦力的に不利であったため敗北し、降伏することになります。

上杉景勝の戦略や軍事的能力について教えて

上杉景勝の戦略や軍事的能力について教えて

上杉景勝は、戦国時代の日本において重要な武将であり、上杉家の当主としてその戦略や軍事的能力が高く評価されています。以下に彼の戦略的アプローチと軍事的能力について詳述します。

## 戦略の転換

上杉景勝は、先代の上杉謙信とは異なり、より現実的な戦略を採用しました。彼は、上杉家が置かれている厳しい状況を冷静に分析し、謙信時代の理想主義から現実主義への大きな転換を図りました。この結果、上杉家は明治維新まで存続することができました。

### リアリストとしての判断

景勝は、自らの軍事的能力が謙信に及ばないことを自覚しており、「義を重んじる文化を大事にしながらも、最終的には上杉家の存続を第一とする」という現実的な戦略に徹しました。これにより、彼は内乱を収める力を持ちながらも、外部との連携を重視しました。

## 外交戦略

景勝は「本能寺の変」による情勢変化を利用し、羽柴秀吉との業務提携を決断しました。この選択により、彼は織田家からの脅威が減少した状況で上杉家の勢力を挽回する機会を得ました。越後という地理的な不利も逆手に取り、周囲の敵を牽制することに成功しました。

### 甲越同盟

1579年には武田勝頼との間で甲越同盟を結び、互いに支援し合う関係を築きました。この同盟は、戦国時代後期の東国における諸勢力の関係に影響を与えました。

## 軍事的能力

上杉景勝は計画性に富んだ軍事指揮官として知られています。彼は敵を誘導し、一挙に攻撃するという戦術を用いました。また、後方支援や側面攻撃など多様な戦術を駆使し、自軍の強みを最大限に引き出しました。

### 主な戦術

- **敵誘導作戦**: 敵を特定の地点に誘い込み、一挙に攻撃。

- **側面攻撃**: 敵本陣への包囲攻撃。

- **後方支援**: 他家との連携による自軍の存続や発展。

## 結論

上杉景勝は、その時代背景や自身の能力を考慮した現実的な戦略で上杉家を守り抜きました。彼の外交手腕と計画性豊かな軍事指揮は、戦国時代における成功要因となり、結果として上杉家は長きにわたって存続することができたと言えます。

上杉景勝の戦略の特徴は何ですか

上杉景勝の戦略には、以下のような特徴があります。

## **リアリスト戦略**

上杉景勝は、先代の上杉謙信とは異なり、義を重んじる姿勢を持ちながらも、最終的には上杉家の存続を最優先とする現実主義的なアプローチを採用しました。彼は自らの能力と状況を冷静に分析し、柔軟に戦略を調整しました。

## **豊臣秀吉との連携**

景勝は、豊臣秀吉の台頭に際して早期に接近し、同盟を結びました。特に賤ヶ岳の戦いでは、秀吉からの援軍要請には応じられなかったものの、この出来事を契機に両者の関係が強化されました。秀吉との関係構築は、上杉家の存続に大きく寄与しました。

## **地理的利点の活用**

越後という地理的条件を利用し、周囲の勢力とのバランスを保ちながら戦略を展開しました。特に、柴田勝家との対立においては、秀吉への後方支援を行い、自身の領地を守ることに成功しました。

## **内乱収束と従属**

関ヶ原の戦い後、景勝は徳川家康への従属を選びました。この決断は、再燃しかけた戦国の混乱を収束させる結果となり、上杉家が存続するための重要な一手でした。

## **政治的手腕**

景勝は、豊臣政権内で五大老として高い地位を確保し、その政治的手腕によって上杉家の影響力を維持しました。彼は義理堅いイメージを保ちながらも、実際的な選択を行うことで家族と領地を守りました。

これらの特徴から、上杉景勝は柔軟かつ現実的な戦略家であり、その結果として上杉家は明治維新まで存続することができました。

上杉景勝が織田信長と豊臣秀吉と関係を構築した理由は

上杉景勝が織田信長と豊臣秀吉と関係を構築した理由は、主に戦国時代の政治的な利害関係と生存戦略に基づいています。

## 織田信長との関係

上杉景勝は、信長との関係を模索していました。特に、信長の死後、彼の勢力が弱まる中で、景勝は織田氏との和睦を望み、交渉を試みました。具体的には、景勝は信長の家臣に対して書状を送り、和睦を打診したものの、交渉はうまくいかず、織田方の攻撃が強まる状況に直面しました。彼は越中への出兵を余儀なくされ、信長との関係改善を図るために様々な手段を講じましたが、最終的には成功しませんでした。

## 豊臣秀吉との関係

一方で、豊臣秀吉との関係構築は、景勝にとって戦略的な選択でした。秀吉が天下を取る過程で、景勝は彼と同盟を結ぶことが重要であると認識しました。1583年の賤ヶ岳の戦いでは、柴田勝家との対立があり、この戦いを契機に秀吉への接近が進みました。秀吉が勝家を打破したことで、上杉家は秀吉の後ろ盾を得ることとなり、その結果として越後の統一を果たすことができました。

さらに、景勝は秀吉からの支持を受けて「五大老」に任命されるなど、その地位を確立しました。また、秀吉との関係強化は上杉家の存続に直結しており、景勝は自身の領土と権力を守るために秀吉との連携を深めました。

## 結論

上杉景勝が織田信長と豊臣秀吉と関係を構築した理由は、それぞれ異なる背景があります。信長との関係では生存戦略として和睦を試みたものの失敗し、一方で秀吉とは同盟を結ぶことで自らの地位を強化し、越後統一を果たすことができました。このような政治的な動きは、戦国時代における生き残りのために不可欠なものでした。

上杉景勝の軍事的能力はどのように評価されていますか

上杉景勝の軍事的能力は、戦国時代の武将として多方面で評価されています。彼の特性や戦略的思考は、特に以下の点で際立っています。

## 統率力と戦術

上杉景勝の統率力は非常に高く、数値的には98とされており、一軍の主将として非常に優れた能力を持っています。彼は「同討」という戦法を用いて敵部隊の兵力を減少させる効果があり、これにより戦闘において優位に立つことが可能です。

## 防御的戦略

景勝は防御に特化した戦略を持ち、「乾坤」という特性によって合戦で退き口を防衛し、自勢力内では防御力を上昇させることができます。これは彼が防衛戦において強みを発揮する要因となっています。

## 戦略的思考と現実主義

彼は謙信と比較して華やかさには欠けるものの、現実的な戦略を重視しました。上杉家の存続を第一に考え、外部環境の変化に応じた柔軟な対応を行ったことで、最終的には上杉家を明治維新まで存続させることに成功しました。特に、本能寺の変後には羽柴秀吉との提携を選択し、戦わずして他家に臣従するという大胆な決断を下しました。

## 結論

上杉景勝はその高い統率力と防御的な特性、さらに現実的な戦略思考によって評価されています。彼は単なる武力だけでなく、知略や柔軟性も兼ね備えた指導者として知られています。これらの要素が組み合わさり、彼は戦国時代の中でも特異な存在感を放っていました。

上杉景勝が新発田重家を討伐するための戦略は

上杉景勝が新発田重家を討伐するための戦略は、以下のような要素から構成されていました。

## 背景

新発田重家は、上杉謙信の死後に起きた御館の乱で景勝側に立っていたが、戦功が認められなかったことから反旗を翻しました。彼は織田信長や会津の蘆名盛隆と結びつき、越後での影響力を強化しました。

## 戦略の要素

**1. 同盟の形成**

- 信長が本能寺の変で亡くなった後、景勝は羽柴秀吉と同盟を結び、背後の脅威を排除しました。これにより、重家への討伐に専念できる環境が整いました。

**2. 兵力の集中と城の攻略**

- 景勝は大軍を編成し、新発田城を攻撃するために周囲の城(特に赤谷城)を攻略しました。赤谷城は新発田城への補給路を断つ重要な役割を果たしました。

**3. 内部崩壊の促進**

- 重家側には内応者が存在したため、景勝はその情報を活用し、敵内部での混乱を引き起こすことにも成功しました。これにより、新発田城内で士気が低下し、攻略が容易になりました。

**4. 包囲戦と持久戦**

- 景勝は新発田城を包囲し、兵糧や援軍を断つために徹底的な圧力をかけました。特に五十公野城など周辺の城も攻撃し、重家軍を孤立させました。

## 結果

1587年10月、新発田城は陥落し、新発田重家は捕らえられました。この結果、約7年続いた新発田重家の反乱は終息し、上杉景勝の支配が確立されました。

上杉景勝の性格が戦略にどのように影響しましたか

上杉景勝の性格は、彼の戦略や判断に深い影響を与えました。以下にその主要な点を示します。

## 冷静な分析とリアリスト戦略

上杉景勝は、状況を冷静に分析する能力に優れ、上杉家の置かれている厳しい環境を理解していました。彼は、先代の上杉謙信が持っていたロマンチスト的な戦略から、現実的なリアリスト戦略へと転換しました。この変化により、彼は上杉家の存続を最優先とし、義理を重んじながらも柔軟な対応を取ることができました。

## 決断力とフルスロットルな性格

景勝は「振り幅が極端な人」と評されるように、状況に応じて即座に決断を下す能力がありました。例えば、徳川家康との対立時には迷わず戦闘を覚悟し、敵を全て回す覚悟を持って行動しました。このような決断力は、彼の剛直な性格と肝の据わった態度から来ており、部隊の統率にも良い影響を与えました。

## 義理堅さと部下への信頼

景勝は義理堅い性格で知られ、部下との信頼関係を重視しました。彼は自らの判断が上杉家の未来に大きく影響することを理解しており、そのために部下との連携を強化しました。この姿勢は、彼が内乱を収める力があることを自覚していたことにも起因しています。

## 外交的思考と時代の変化への適応

また、景勝は羽柴秀吉との業務提携を決断するなど、外交戦略にも長けていました。彼は時代の趨勢を見極め、新たな同盟関係を築くことで上杉家の立場を強化しました。このように、外部環境の変化に対しても柔軟に対応する姿勢が見られます。

総じて、上杉景勝の性格はその戦略的判断や行動に深く根ざしており、彼自身の冷静さや義理堅さが上杉家の存続と発展に寄与したと言えるでしょう。