上杉輝虎(うえすぎ てるとら)、後に上杉謙信(うえすぎ けんしん)として知られる彼は、日本の戦国時代における著名な大名であり、越後国(現在の新潟県)を治めた武将です。

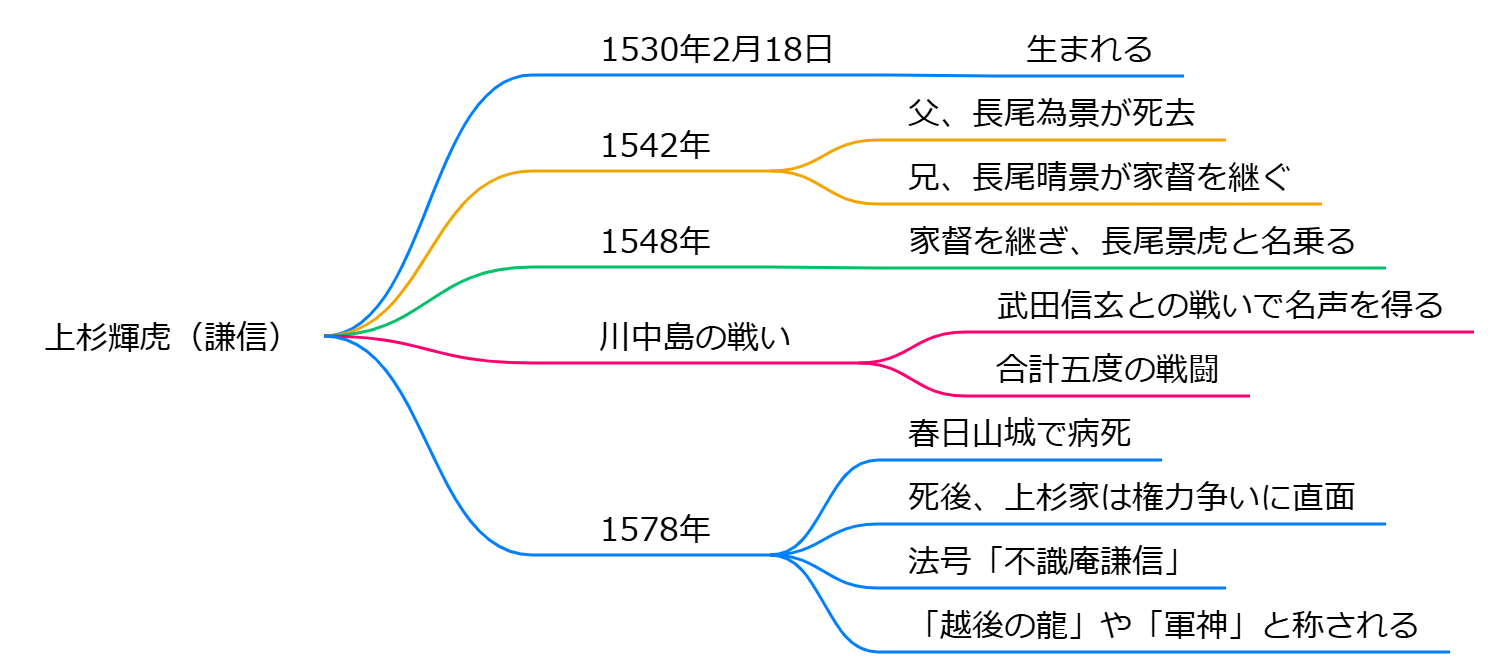

彼の生涯は1530年2月18日に始まり、1578年4月19日に亡くなるまでの48年間にわたります。

生い立ちと初期の経歴

上杉輝虎は、越後守護代である長尾為景の四男として生まれ、幼名は「虎千代」と呼ばれていました。

彼は幼少期から武士としての教育を受け、1542年に父が亡くなると、兄の長尾晴景が家督を継ぎましたが、晴景は病弱であったため、輝虎は家中の権力争いに巻き込まれることになります。

1548年には、兄の隠居を受けて家督を継ぎ、長尾景虎と名乗るようになります。

軍事的業績と名声

上杉謙信は、特に武田信玄との川中島の戦いで知られています。

彼は合計で五度にわたり武田軍と戦い、その戦術と指揮能力は高く評価されています。

謙信は「義の武将」として名を馳せ、敵に塩を送るという逸話が有名です。

これは、彼が敵に対しても義理を重んじる姿勢を示したもので、後世においても彼の名声を高める要因となりました。

晩年と死

謙信は1578年に春日山城で病死しました。

彼の死後、上杉家は内部での権力争いに直面し、後継者問題が浮上しました。

彼の法号は「不識庵謙信」であり、死後は「越後の龍」や「軍神」と称されるようになりました。

上杉謙信は、戦国時代の日本において、単なる武将としてだけでなく、優れた政治家としても知られています。

彼の治世下で越後国は繁栄し、地域の経済や文化の発展にも寄与しました。

彼の生涯は、武士道や義理を重んじる精神の象徴として、今なお多くの人々に語り継がれています。

上杉輝虎(謙信)

上杉輝虎(謙信)

上杉輝虎(うえすぎ てるとら)、後の上杉謙信(うえすぎ けんしん)は、戦国時代の日本において重要な武将であり、越後国(現在の新潟県)を支配した大名です。彼は1530年1月21日に越後の春日山城で生まれ、父は守護代の長尾為景でした。幼名は虎千代(とらちよ)で、初名は長尾景虎(ながお かげとら)でした。

## 生涯と業績

**家族背景と初期の経歴**

- 上杉輝虎は長尾為景の四男として誕生し、1543年に父が死去した後、古志郡栃尾城に移りました。彼はその後、上杉憲政の養子となり、山内上杉家の家督を継承しました。

**名の変遷**

- 彼は初めに長尾景虎と名乗り、その後、上杉政虎、輝虎へと改名しました。最終的には出家して法号「不識庵謙信」と称し、上杉謙信として知られるようになります。

**戦歴**

- 上杉謙信は「軍神」と称されるほどの戦闘能力を持ち、武田信玄や織田信長といった他の有力な武将たちとの戦闘で知られています。特に川中島の戦いでは武田信玄との激しい戦闘を繰り広げました。

**死去と影響**

- 1578年に急死し、その死因は脳溢血などとされています。彼の死後、跡継ぎ問題が生じ、「御館の乱」が発生しました。この争いでは上杉景勝が勝利し、その後豊臣秀吉に仕官することになります。

## 評価

上杉謙信は、戦国時代における最強の大名として評価されており、その武勇や義理堅さから多くの伝説が生まれました。また、彼は神仏への信仰が厚く、多くの願文や書状を残しています。

上杉輝虎と上杉謙信の違いは何

上杉輝虎と上杉謙信は同一人物であり、名前の変遷を表しています。

## 名前の変遷

上杉謙信の名前は生涯を通じて以下のように変化しました:

1. **虎千代**:幼名

2. **長尾景虎**:元服後の名前

3. **上杉政虎**:関東管領職を継いだ際に改名

4. **上杉輝虎**:将軍・足利義輝から「輝」の一字を賜り改名

5. **上杉謙信**:41歳で剃髪後に称した法号

## 輝虎から謙信への変化の意義

1. **政治的地位の向上**:「輝虎」への改名は、将軍の公認を得た有力大名としての地位を示しました。

2. **仏教との関わり**:「謙信」という法号は、彼の仏教信仰を反映しています。

3. **戦略的意味**:「謙信」への改名は、東国の戦いを終わらせ、西への進出を目指す方針転換と関連していた可能性があります。

このように、上杉輝虎と上杉謙信は同一人物の異なる時期の名前であり、その変遷は彼の政治的立場や個人的信仰、そして戦略的意図の変化を反映しています。

上杉輝虎と上杉謙信の生涯の違いは

上杉輝虎と上杉謙信は同一人物であり、生涯の違いはありません。この人物の名前の変遷と重要な出来事を以下に説明します。

## 名前の変遷

1. 長尾景虎:1530年に越後国春日山城で長尾為景の四男として誕生しました。幼名は「虎千代」でした。

2. 上杉政虎:1561年頃、関東管領上杉家の名跡を継ぎ、この名を名乗りました。

3. 上杉輝虎:その後、この名に改めました。

4. 上杉謙信:1570年12月に出家し、法号「不識庵謙信」を称し、以降この名で知られるようになりました。

## 重要な出来事

- 越後国の内乱を収め、国内を統一しました。

- 関東管領として、関東地方への出兵を繰り返しました。

- 武田信玄や織田信長など、名だたる武将と戦いました。

- 70回以上出陣し、わずか2回の敗北だったと言われています。

- 養子として上杉景虎(北条氏康の末男)と上杉景勝を迎えました。

## 最期

1578年(天正6年)3月13日、49歳で亡くなりました。

上杉輝虎と上杉謙信は同一人物であり、その生涯を通じて名前を変えながら、戦国時代の名将として知られる武将となりました。

輝虎が偏諱を受けた背景は

輝虎(上杉謙信)が足利義輝から偏諱を受けた背景には、以下のような要因がありました:

## 政治的関係の強化

1. 室町幕府との関係強化

- 足利義輝は、相次ぐ争乱で実力を失墜させており、政治的基盤が不安定でした。

- 義輝は、地方の有力太守である景虎(輝虎)を側に招き、将軍権威の健在ぶりを誇示したいと考えていました。

2. 越後国主としての地位確立

- 輝虎は、足利義輝から越後守護代行を命じられ、越後国主としての地位を認められました。

- 偏諱を受けることで、将軍との親密な関係を示し、自身の権威と正統性を高めることができました。

## 特権の付与

足利義輝は輝虎に対して、以下のような破格の特権を与えました:

- 屋形号の許可

- 塗輿御免

- 裏書御免

- その他、「上杉の七免許」と呼ばれる特権

これらの特権付与は、輝虎の地位向上と将軍との関係強化を示すものでした。

## 時代背景

永禄元年(1558年)に、足利義輝と三好長慶の戦いで室町将軍を頂点とする秩序が揺らいだ際、輝虎を含む諸大名が上洛しました。この出来事は、将軍との関係維持が諸大名にとって重要であったことを示しています。

偏諱を受けることで、輝虎は最終的に「上杉輝虎」と名乗るようになりました。これにより、室町幕府との緊密な関係を示すとともに、自身の政治的地位を確固たるものにしたのです。

輝虎と謙信の戦略の違いは

輝虎と謙信は同一人物であり、戦略の違いはありません。上杉謙信は、もともと長尾景虎という名前で、後に輝虎、そして謙信と名を改めました。

上杉謙信(輝虎)の戦略的特徴は以下の通りです:

## 戦略的特徴

1. **義の重視**: 謙信は「義将」と呼ばれ、侵略のための戦は行わず、救援要請に応じて出兵する姿勢を貫きました。

2. **同盟関係の活用**: 例えば、織田信長との同盟関係を築き、共通の敵である武田信玄への対策を講じました。

3. **迅速な対応**: 状況に応じて素早く行動し、敵の動きに対応しました。

4. **高い戦闘能力**: 71戦中61勝2敗8分という驚異的な戦績を誇り、その勝率は97%に達しました。

## 戦略的課題

しかし、謙信の戦略には以下のような課題もありました:

1. **長期的視野の欠如**: 目の前の戦いに勝利を重ねるのみで、天下統一という大局的な目標に向けた明確な戦略が欠けていました。

2. **一貫性の欠如**: 越後、関東、信濃、北陸と、進軍の方向性が一定せず、「一般方向」(全体的方向性)が定まっていませんでした。

3. **軍師の不在**: 謙信の才能を正しい方向へ導く優れた軍師の存在が欠けていたことが、天下統一を達成できなかった一因とされています。

上杉謙信は卓越した戦術家であり、個々の戦闘では圧倒的な強さを誇りましたが、長期的な戦略の面では課題があったと言えます。これが、彼が天下統一を達成できなかった理由の一つとして考えられています。

輝虎が名乗った他の名前は

上杉輝虎(上杉謙信)は生涯を通じて複数の名前を名乗りました。その名前の変遷は以下の通りです:

1. 虎千代(幼名)

2. 長尾景虎(初名)

3. 平三景虎(仮名)

4. 上杉政虎

5. 上杉輝虎

6. 不識庵謙信(法号)

また、正式な姓名は藤原輝虎でした。さらに、別名として宗心(臨済宗での名前)があり、「越後の龍」という渾名も持っていました。

輝虎と謙信の関係性は

輝虎と謙信は同一人物です。上杉謙信は生涯を通じて複数の名前を使用しました。

## 名前の変遷

1. **長尾景虎**: 初名として使用。

2. **上杉政虎**: 山内上杉家の家督と関東管領の名代職を継承した際に改名。

3. **上杉輝虎**: 室町幕府の将軍・足利義輝から「輝」の一字を譲り受けて改名。

4. **不識庵謙信**: 最終的に使用した法号。

## 輝虎(謙信)の特徴

- **戦略的思考**: 15歳で初陣を飾り、敵本陣を見事に制圧した。

- **義を重んじる姿勢**: 裏切りを許さず、義を重んじる性格だった。

- **政治的手腕**: 養子政策を巧みに利用し、「上杉景虎」の名を与えることで自身の地位を確立した。

- **宗教的側面**: 禅の師匠から法号を授かり、精神的な面も重視していた。

輝虎(謙信)は、戦国時代の越後国(現在の新潟県)を中心とする北陸地方を支配した有力な武将・大名でした。その名前の変遷は、彼の政治的・社会的地位の変化を反映しており、最終的に「謙信」という法号で広く知られるようになりました。

上杉輝虎が偏諱を受けた理由は

上杉輝虎が偏諱を受けた理由は

上杉輝虎が偏諱を受けた主な理由は、将軍からの公認と政治的立場の強化でした。

## 偏諱の経緯

1. **名前の変遷**:

- 長尾景虎(初名)

- 上杉政虎(山内上杉家の養子となり改名)

- 上杉輝虎(将軍から偏諱を受けて改名)

2. **偏諱の授与**: 永禄4年(1561年)12月、将軍足利義輝から「輝」の一字を賜り、輝虎と改名しました。

## 偏諱の意義

1. **将軍の公認**:

- 将軍から名前の一字をもらうことで、その地位と権力が公に認められました。

- 謙信への肩入れの一環として、将軍義輝が「輝」の偏諱を与えました。

2. **政治的立場の強化**:

- 関東の「副将軍」「天子之旗本」としての立場が世間に認められる象徴となりました。

- 将軍との結びつきを示すことで、自身の権威を高めることができました。

3. **戦略的意義**:

- 将軍義輝は、謙信に偏諱を与えることで、武田信玄を牽制する意図もありました。

4. **関東管領としての正統性**:

- 山内上杉家の家督を継ぎ、関東管領職を引き継いだことの正統性を強調する効果がありました。

このように、上杉輝虎が将軍から偏諱を受けたことは、単なる名前の変更以上に、重要な政治的意味を持つ出来事だったのです。

上杉輝虎が偏諱を受けた際の具体的な場面は

上杉輝虎(当時の名は上杉政虎)が偏諱を受けた具体的な場面は、永禄4年(1561年)12月に起こりました。将軍足利義輝から「輝」の一字を賜り、諱を輝虎(てるとら)と改めました。

この偏諱授与は、以下の背景と経緯で行われました:

1. 永禄4年(1561年)閏3月16日、長尾景虎は鎌倉の鶴岡八幡宮で山内上杉家の家督と関東管領職を相続し、上杉政虎と改名しました。

2. 将軍足利義輝は、上杉謙信(当時の政虎)を支援し、武田信玄との対立において牽制する意図がありました。

3. 偏諱授与は、将軍が直接的な主従関係を示す重要な行為でした。

4. 政虎は偏諱を受けた後、越後へ帰国せず、上野厩橋城で越年しました。

この偏諱授与により、上杉輝虎は将軍との密接な関係を公に示し、その地位と権威を強化しました。同時に、これは将軍義輝が上杉氏を重用し、関東地方の支配を強化しようとする政治的意図の表れでもありました。

上杉輝虎が偏諱を与えた他の人物は

上杉輝虎(長尾景虎、後の上杉謙信)は多くの家臣や従属国衆に偏諱を与えました。主に「景」「長」「顕」「輝」の一字を授与しています。具体的な例として以下の人物が挙げられます:

1. 「景」の一字を与えられた人物:

- 新発田因幡守重家(景資)

- 長尾当長(景長に改名)

2. 「長」の一字を与えられた人物:

- 荻田孫十郎

- 本田弁丸(孫七郎)

3. 「顕」の一字を与えられた人物:

- 色部弥三郎(顕長)

- 安田惣八郎

- 那波次郎顕宗(上野国衆)

4. その他の例:

- 嶋倉次郎丸(吉三)

- 安田久千代丸(弥九郎)

上杉輝虎は一族家中の有力者たちの長男に「景」の一字、次男に「長」の一字を与える傾向がありました。

なお、上杉輝虎の養父である山内上杉憲政から偏諱を受けた可能性のある人物もいます。例えば、上条政繁(弥五郎)、上杉政勝(琵琶嶋弥七郎)、直江大和守政綱(景綱)などが挙げられます。

偏諱を与えた足利義輝の背景は

足利義輝が積極的に偏諱を与えた背景には、以下の要因がありました:

## 幕府の権威回復

1. 権力の低下:応仁の乱以降、室町幕府の権威が著しく失墜していた。

2. 財政難:将軍家は極度の財政難に陥っており、偏諱を与えることで大名からの献上品を期待していた。

## 政治的戦略

1. 主従関係の強化:偏諱の贈与により、将軍家と守護(大名)家との主従関係を強化しようとした。

2. 存在感の誇示:京都から度々逃げ出すほど弱体化していた将軍の存在感を示すため、偏諱を濫発した。

## 偏諱の特徴

1. 多様な贈与:義輝は「義」や「輝」の字を多くの大名に与えた。

2. 家格の調整:与える偏諱に差をつけることで、秩序を保つ役割も果たしていた。

3. 範囲の拡大:それまで家格が低くて偏諱を与えられなかった家にも与えるようになった。

義輝の偏諱贈与は、弱体化した幕府の権威を回復し、大名との関係を強化しようとする必死の試みだったと言えます。しかし、この行為は偏諱の価値を低下させ、結果的に将軍の権威をさらに損なう一因ともなりました。

上杉輝虎が偏諱を与えた理由は

上杉輝虎(長尾景虎、謙信)が偏諱を与えた主な理由は以下の通りです:

## 政治的・軍事的戦略

1. **功労者への褒賞**:越後衆の功労者や希望者に「景」や「長」の一字を与えていました。

2. **家臣との絆強化**:偏諱を与えることで、家臣との関係を強化し、忠誠心を高めていたと考えられます。

3. **家格や地位の表現**:上杉氏一門や有力家臣に対しては、その家格や地位に応じて偏諱を与えていました。

4. **家系の継承**:一族家中の有力者の長男に「景」、次男に「長」の一字を与えるなど、家系の継承を意識した偏諱の付与も行っていました。

## 統治の手段

1. **権威の確立**:偏諱の授与は栄典であり、権威を示す手段でした。

2. **身分の明確化**:偏諱の付与には厳しい身分基準があり、家臣の立場を明確にする役割がありました。

3. **政治的影響力の拡大**:偏諱を通じて、自身の影響力を示し、家臣団の統制を図っていたと推測されます。

4. **家臣の意識付け**:特に他家から入嗣した一家衆に対して、越後国上杉家の一員であるという意識付けを行いました。

これらの理由から、上杉輝虎は偏諱を政治的・軍事的な統治の手段として巧みに活用していたことがわかります。

上杉輝虎の偏諱が政治的にどのように影響したか

上杉輝虎(上杉謙信)の偏諱は、彼の政治的地位と影響力に大きな影響を与えました。以下にその主要な点を示します。

## 偏諱の背景と意義

1. **偏諱の授与**: 輝虎は、永禄4年(1561年)に室町幕府の将軍・足利義輝から「輝」の字を賜り、上杉輝虎と名乗りました。この偏諱は、彼の地位を公に認めるものであり、武士階級内での権威を高めました。

2. **関東管領職の相続**: 輝虎は、山内上杉家の家督と関東管領職を相続し、上杉政虎と改名しました。この役職は名門上杉家の伝統的な地位であり、彼がこの地位を得たことで、越後国だけでなく関東地方全体における影響力が増しました。

## 政治的影響

1. **権威の強化**: 偏諱を受けたことで、輝虎は将軍からの直接的な支持を得ており、その結果として他の大名や武士たちに対する権威が強化されました。これにより、彼は戦国時代において有力な武将として台頭することができました。

2. **家臣団の統制**: 輝虎は家臣たちに偏諱を与え、自らの権威を強化しました。これにより、家臣団内での忠誠心や結束が促進され、内部の統制が図られました。

3. **外交関係の構築**: 輝虎は他の大名との外交関係を構築する際にも、その偏諱が役立ちました。特に武田信玄や北条氏康との関係において、彼はより対等な立場で交渉を行うことが可能となりました。

## 結論

上杉輝虎の偏諱は、彼の政治的地位を確立し、その後の活動において重要な役割を果たしました。偏諱によって得た権威と地位は、彼が戦国時代における有力な大名として君臨するための基盤となりました。

上杉輝虎が関東管領になった経緯は

上杉輝虎が関東管領になった経緯は

上杉輝虎(後の上杉謙信)が関東管領に就任した経緯は、彼の家族背景と当時の政治状況に密接に関連しています。

## 就任の背景

永禄4年(1561年)3月、長尾景虎は鎌倉の鶴岡八幡宮で上杉憲政から山内上杉家の家督と関東管領職を譲り受け、名を上杉政虎と改めました。上杉氏は足利宗家の外戚として名門の地位にあり、関東管領職は代々この家系が担ってきた役職でした。

## 政治的意図

輝虎が関東管領に就任した目的は、東国の兵権を握ることにありました。彼は古河公方体制を覆し、鎌倉を再び関東の中心地として復興させる意図を持っていました。彼は「関八州を掌握し静謐にしたならば」と願文に記し、武蔵や相模から寄付を集めて関東諸士を鎌倉に集める計画を立てていました。

## その後の影響

輝虎が関東管領として新たな体制を構築しようとした背景には、当時の古河公方が北条氏康によって支配されていたことがあります。彼は近衛前嗣を「摂家将軍」として擁立し、古い体制から脱却するための下克上的な構想を持っていました。これにより、彼は関東地域での影響力を強化し、最終的には京都への進軍も視野に入れていました。

このようにして、上杉輝虎は関東管領としての地位を確立し、その後も戦国時代における重要な武将として名を馳せることとなります。

上杉輝虎が関東管領になった理由は

上杉輝虎(後の上杉謙信)が関東管領に就任した理由は、以下の要素によって説明されます。

## 1. 歴史的背景

上杉輝虎は、1561年に上杉憲政から関東管領職を譲り受けました。この時期、関東では後北条氏が勢力を強めており、古河公方体制が実質的に機能していない状況でした。輝虎はこの混乱した状況を利用し、関東の秩序を再構築することを目指しました。

## 2. 目標と意図

輝虎は関東管領職を通じて、古河公方体制を覆し、鎌倉を中心とした新たな政治体制を構築する意図がありました。彼は鎌倉の鶴岡八幡宮で就任式を行い、関白・近衛前嗣を「摂家将軍」として推戴することで、旧体制の復興を宣言しました。

## 3. 就任の経緯

上杉憲政からの要請により、輝虎は関東管領としての地位を受け継ぎました。彼の就任は、越後在住の大名が関東管領になるという常識を覆すものであり、当時の政治的状況において重要な意味を持ちました。

## 4. 新たな秩序の構想

輝虎は「関八州を掌握し静謐にしたならば、武蔵・相模から寄付を集めて、関東諸士みんなを鎌倉に在住させる」という構想を持っており、これにより関東の兵権を掌握しようとしていました。彼のこの動きは、一種の下克上とも言えるものであり、新たな秩序形成への強い意志が表れています。

以上のように、上杉輝虎が関東管領になった理由は、歴史的背景や彼自身の政治的野心、新たな秩序への構想など、多くの要因が絡み合っています。

上杉輝虎が関東管領になった際の反応は

上杉謙信(長尾景虎)が関東管領に就任した際の反応は、彼自身の感情や周囲の状況に影響されていました。

### **就任の経緯**

1561年、上杉謙信は関東管領職を引き継ぐため、鎌倉で儀式を行い、名を上杉政虎と改めました。この就任は、上杉憲政が上野から越後に逃れたことをきっかけに実現しました。憲政が謙信に対して「汝に関東管領職と上杉の家督を譲りたい」と申し出た際、謙信は驚きを隠せず、その重要性を理解しつつも、最初は断ることを考えました。

### **周囲の反応**

1. **期待と緊張**:

- 謙信の就任は多くの武士たちにとって名誉であり、彼が関東の権力を掌握することへの期待が寄せられました。しかし、同時に彼自身は多くの諸将との関係や内部の対立による緊張感も抱えていました。

2. **内部対立と不安**:

- 関東管領としての地位は名目上の権力であり、実際には北条氏との対立や関東諸将間の権益争いが影響していました。特に北条氏が強大化する中で、謙信がこの職を受け入れることによるリスクが懸念されていました。

3. **戦略的意図**:

- 謙信は関東進出を目指しており、この地位を利用して古河公方体制を覆す意図がありました。そのため、彼は関東管領としての役割を果たすことで、自身の勢力拡大を図ろうとしていました。

### **結論**

上杉謙信が関東管領に就任した際、多くの期待とともに彼自身の緊張感や周囲との対立も存在しました。彼はこの地位を利用して新たな政治的基盤を築こうとしましたが、その背後には多くの困難と不安が潜んでいたことが明らかです。

上杉輝虎が関東管領になったことで起こった変化は

上杉輝虎(後の上杉謙信)が関東管領に就任したことは、戦国時代の関東地方において多くの変化を引き起こしました。以下にその主な変化をまとめます。

## 上杉輝虎の関東管領就任による変化

**1. 古河公方体制の崩壊**

- 輝虎は関東管領として、古河公方体制を覆すことを目指しました。彼は鎌倉を新たな首都として位置づけ、古河公方の影響力を排除しようとしました。

**2. 関東の武士たちへの影響**

- 輝虎は関八州を掌握し、武蔵や相模から寄付を集めて、関東の武士たちを鎌倉に居住させる計画を立てました。このことは、戦国時代以前の秩序を復興させる試みであり、地域の武士たちに新たな安定を提供することを意図していました。

**3. 上杉氏の権威の回復**

- 輝虎の関東管領就任により、上杉氏は再び影響力を取り戻しました。彼は北条氏との対立を深め、晩年には能登や加賀まで勢力を拡大しました。

**4. 地域間の対立と調整**

- 輝虎が関東管領として活動する中で、古河公方との対立が予想されました。特に下総の簗田晴助との調整が難航し、彼は古河公方体制を支持する立場にありました。このため、輝虎は内部での権力争いにも直面しました。

**5. 家臣団への影響**

- 輝虎は関東での勢力拡大を図りましたが、度重なる出兵に対する不満が家臣団内に蓄積され、一部家臣が離反する事態も発生しました。このような状況は、彼の統治能力や信頼性に影響を与えました。

このように、上杉輝虎が関東管領になったことで、地域政治や武士たちの動向に大きな影響が及びました。彼の政策や行動は、戦国時代の関東地方における権力構造を再編成する重要な要素となりました。

上杉輝虎が関東管領になった背景は

上杉輝虎(後の上杉謙信)が関東管領に就任した背景には、戦国時代の複雑な政治状況と彼自身の野心が大きく影響しています。

## **歴史的背景**

### **関東管領の役割**

関東管領は、室町幕府の下で鎌倉公方を補佐し、関東地方の統治を担う重要な役職です。この役職は、上杉氏が世襲しており、歴史的に見ても上杉家はこの地位を確保していました.

### **輝虎の台頭**

永禄4年(1561年)、輝虎は鎌倉の鶴岡八幡宮で山内上杉氏の名跡を継承し、関東管領として名乗りを上杉政虎に改めました。彼の目的は、古河公方の権威を覆し、関東における支配権を強化することでした. 輝虎は関白・近衛前嗣を「摂家将軍」に推戴し、鎌倉を再び関東の中心地とする構想を持っていました.

## **目的と戦略**

### **古河公方体制の打破**

輝虎は、古河公方体制を打破し、新たな秩序を確立するために動いていました。彼は関東諸士を鎌倉に集め、かつてのような武士社会を復興させることを目指していました。このような構想は、当時の戦国時代において新たな政治的秩序を形成するためのものであり、ある種の下克上とも言えます.

### **内部対立と困難**

しかし、輝虎の計画には多くの困難が伴いました。特に古河公方の宿老である簗田晴助との対立が深刻であり、彼は自らの甥を公方に据えたいと主張し、輝虎の構想に反対しました。このため、輝虎は思うように勢力を拡大できず、多くの政治的駆け引きが求められました.

## **結論**

上杉輝虎が関東管領になった背景には、彼自身の権力志向と当時の複雑な政治状況がありました。彼は関東地方での支配を確立するために積極的に動きましたが、その過程では多くの敵との対立や内部抗争にも直面しました。このような状況下で彼は関東管領としての地位を確立しようとしたのです。

上杉輝虎が関東管領になった際の謙信の構想は

上杉謙信が関東管領に就任した際の構想は、関東の政治的再編成と秩序の回復を目指したものでした。1561年、謙信は山内上杉氏の名跡を継ぎ、鎌倉を関東の首都として再建する計画を持っていました。

## 謙信の構想

**1. 古河公方体制の打破**

謙信は、古河公方(足利義氏)と北条氏康の支配を覆し、鎌倉に公方を設けることで、伝統的な武士の集まりを復活させる意図がありました。彼は関白・近衛前嗣を「摂家将軍」として擁立し、この新体制を通じて古河公方体制を崩壊させるつもりでした。

**2. 関東諸士の集結**

謙信は、関八州を掌握し静謐にすることを目指し、武蔵・相模から寄付を集めて関東諸士を鎌倉に呼び寄せる計画も立てていました。これは戦国時代以前のような秩序ある体制を復興するためのものでした。

**3. 新体制の確立**

彼は古河城に関白や古河公方、関東管領を集めることで、古河を関東の首府とする構想も持っていました。これにより、彼自身が前嗣の補佐役として鎌倉在住の諸士に号令をかけ、最終的には京都へ進軍する計画があったとされています。

## 課題と障害

しかし、この構想には多くの障害が存在しました。特に反北条派である簗田晴助が古河公方体制の維持を望んだため、謙信の計画は難航しました。晴助は自らの甥を公方に据えたいと考え、謙信との対立が生じました。

このように、謙信の構想は理想的であったものの、多くの政治的現実によって阻まれたことが明らかです。

上杉輝虎と武田信玄の関係は

上杉輝虎と武田信玄の関係は

上杉輝虎(後の上杉謙信)と武田信玄は、戦国時代の日本における著名なライバルであり、特に「川中島の戦い」での激闘が知られています。この二人の関係は、領土を巡る争いから始まり、数度にわたる戦闘を経て敵対関係に発展しました。

## **川中島の戦い**

上杉謙信と武田信玄は、1553年から1564年にかけて川中島で5度の戦闘を行いました。これらの戦いは、主に北信濃の覇権を巡るもので、特に第四次川中島の戦い(1561年)は有名です。この戦いでは、両者ともに甚大な損害を被りつつも、それぞれが勝利を主張しました。信玄は「上杉敗れたり!」と述べ、一方で謙信は「凶徒を多数討ち取り、本望を達成した」と語りました。

## **敵対関係への変化**

川中島の戦い以降、両者は直接的な衝突を避けるようになりました。信玄は駿河や西上野への侵攻に注力し、謙信も関東地方の管理を重視するようになったため、正面から争う理由が薄れていきました。

## **文化的影響**

この二人は、それぞれ「甲斐の虎」と「越後の龍」と称され、その軍事的才能や戦術は後世に大きな影響を与えました。彼らの戦いや策略は、日本の歴史や文化に深く刻まれており、多くの文学や映画でも取り上げられています。

このように、上杉輝虎と武田信玄の関係は、初期の同盟から敵対へと変遷し、その後も日本史において重要な位置を占め続けています。

上杉輝虎と武田信玄の初対面はいつ

上杉輝虎(後の上杉謙信)と武田信玄(当時は武田晴信)の初対面は、1553年4月22日に行われた川中島での戦いにおいてです。この戦闘は、上杉軍が北信濃の村上義清らと連携し、武田軍と交戦したものであり、両者はこの時点で初めて直接対峙しました。

川中島の戦い以外にどのような戦いがあった

川中島の戦い以外にも、戦国時代には多くの重要な合戦が存在します。以下にいくつかの代表的な戦いを紹介します。

## 主な戦い

- **関ヶ原の戦い** (1600年)

- 徳川家康と石田三成を中心とする東軍と西軍の間で行われた決戦で、家康が勝利し、江戸幕府を開くきっかけとなりました。この戦いは「天下分け目の戦い」とも呼ばれています.

- **長篠の戦い** (1575年)

- 織田信長と徳川家康の連合軍が武田勝頼の軍と衝突し、鉄砲隊の効果的な使用が評価される重要な戦闘です。この勝利により、信長は名実ともに天下人となりました.

- **姉川の戦い** (1570年)

- 織田信長と徳川家康が、浅井長政と朝倉義景の連合軍に対して勝利した合戦です。この戦いは、信長の勢力拡大に寄与しました.

- **桶狭間の戦い** (1560年)

- 織田信長が今川義元の大軍を少数で撃退したことで知られる合戦です。この勝利は信長の名声を高め、彼の勢力拡大への道を開きました.

- **島原の乱** (1637-1638年)

- キリシタン農民による反乱で、幕府による厳しい弾圧が行われました。この事件は日本の宗教政策に大きな影響を与えました.

これらの合戦は、日本史において重要な転換点となり、各時代の政治や社会に深く影響を与えました。

上杉輝虎が出家した理由は

上杉輝虎(後の上杉謙信)が出家した理由は、主に心身の疲労と内政の混乱に起因しています。弘治2年(1556年)3月、彼は家臣同士の領土争いや国衆の紛争の調停に疲れ果て、突然出家を宣言しました。輝虎はこの時27歳で、出家を通じて現実から逃避し、隠遁生活を望んでいたと考えられています。

出家の意志は本気であったとされ、彼は高野山へ向かう途中、家臣の裏切りや内乱の報告を受けて出家を断念し、越後に帰国しました。また、彼には生涯独身だったことも影響しており、家庭や生きがいがない状況が出家願望を強めたとも言われています。出家は一時的な逃避であった可能性が高く、最終的には武将としての責任を全うする道を選びました。

武田信玄が上杉輝虎と和睦を勧めた理由は

武田信玄が上杉謙信との和睦を勧めた理由は、主に以下の点に集約されます。

**1. 謙信への信頼**

信玄は、上杉謙信を「勇ましい武士」と評価し、彼が息子の勝頼の弱点につけ込むことはないと考えていました。信玄は、謙信に対して「みんなで『頼む』と言えば、間違いが起きることもない」と述べ、謙信の人格を高く評価していました。

**2. 自身の後悔**

信玄は、自らが謙信に対して和睦を求めることができなかったことを後悔しており、その教訓を息子に伝えました。「わたしは大人気なかったので、謙信に『頼む』と言うことができず、とうとう和睦することができなかった」と語り、勝頼にはその機会を与えるよう促しました。

**3. 戦略的判断**

当時の戦国時代において、敵同士であっても和睦することで戦力を温存し、他の敵との戦いに集中することが重要でした。信玄は、武田家の未来を考え、このような外交的手段が必要だと判断したと考えられます。

これらの理由から、武田信玄は上杉謙信との和睦を息子に勧めたのです。

関宿城の戦いでの上杉輝虎の戦略は

上杉輝虎(上杉謙信)の関宿城の戦いにおける戦略は、彼の軍事的な判断力と当時の複雑な情勢を反映しています。この戦いは1565年に発生し、上杉軍と北条軍との間で繰り広げられました。

## 戦略的背景

関宿城は、北条氏にとって重要な戦略拠点であり、上杉輝虎は簗田氏を支援するために出陣しました。彼は常陸の佐竹義重らに援軍を求めましたが、最終的には支援が得られず、簗田持助は北条氏に降伏することとなりました。

## 戦術的アプローチ

上杉輝虎の戦略は、まず敵の動きを観察しつつ、自軍の配置を工夫することでした。彼は籠城戦を選択した簗田氏を支援するために兵力を集中させましたが、北条軍の強力な攻撃と内通者による情報漏れが重なり、上杉軍は不利な状況に追い込まれました。さらに、上杉軍は北条軍の包囲網を突破するための計画を立てましたが、実際には北条勢が圧倒的な優位を保っていました。

## 結果と影響

この戦いの結果、関宿城は北条氏に落城し、上杉輝虎は兵を引き揚げざるを得ませんでした。この敗北は上杉家にとって大きな打撃であり、関東での影響力が低下する要因となりました。上杉輝虎の関宿城救援策は失敗に終わり、その後も北条氏との対立が続くことになりました。

このように、関宿城の戦いでは上杉輝虎が直面した多くの困難があり、その戦略的判断や行動が結果として彼自身や上杉家全体に影響を与えることとなりました。

上杉輝虎が死んだ理由は

上杉輝虎が死んだ理由は

上杉輝虎(上杉謙信)の死因にはいくつかの説がありますが、主に以下のような理由が挙げられています。

### 脳卒中

通説では、上杉謙信は1578年に脳卒中で亡くなったとされています。具体的には、彼が春日山城内の厠で倒れ、そのまま意識を失い、数日後に死亡したというものです。しかし、近年の研究では、彼が倒れた場所は厠ではなく書斎であった可能性が指摘されており、倒れた際の病状は腹痛であったとも言われています。

### 酒と食生活

上杉謙信は酒豪として知られており、日常的に多量の酒を飲んでいたことが影響していると考えられています。酒を多く摂取することは脳卒中のリスクを高める要因となります。また、彼は梅干しなど塩分の高い食べ物を好んで食べていたため、高血圧や動脈硬化を引き起こす可能性もありました。

### 虫気

一部の史料には「虫気」という表現が見られますが、その解釈は不明瞭です。上杉景勝の書状には「不慮の虫気」と記されており、これが何を指すかは現代では定かではありません。

### まとめ

上杉謙信の死因として最も有力なのは脳卒中ですが、彼の日常生活や食習慣も影響を与えた可能性があります。また、「虫気」という表現についても議論が続いており、確定的な死因は未だに不明な部分があります。

上杉輝虎と上杉謙信は同一人物なのか

上杉輝虎と上杉謙信は同一人物です。以下にその経歴を示します。

## 上杉輝虎の名前の変遷

- **初名**: 上杉輝虎は1530年に生まれ、幼名は「虎千代」(とらちよ)でした。

- **長尾景虎**: 彼は若い頃に「長尾景虎」として知られ、後に関東管領・上杉憲政の養子となり、「上杉政虎」(うえすぎ まさとら)と改名しました。

- **上杉輝虎**: 1561年には将軍・足利義輝から「輝」の一字を賜り、「上杉輝虎」と名乗るようになりました。

- **出家後の名**: 1570年に出家し、法号「不識庵謙信」を称するようになり、この時点から「上杉謙信」として広く知られるようになりました。

## 歴史的背景

上杉謙信は戦国時代の武将であり、特に武田信玄との戦闘で有名です。彼はその戦術や武勇から「越後の龍」や「軍神」と称されました。彼の名前の変遷は、彼の地位や役割の変化を反映しています。

このように、上杉輝虎と上杉謙信は異なる名前を持つ同一人物であり、彼の人生における重要な変化を示しています。

上杉輝虎が死んだのはどの戦争の最中だったのか

上杉輝虎(上杉謙信)が亡くなったのは、1578年(天正6年)3月13日であり、その死は彼の軍事活動の最中に発生しました。具体的には、彼は春日山城で脳卒中に倒れ、昏睡状態に陥った後、4日後に死亡しました。謙信はその時点で次の遠征に向けた準備を進めており、彼の死は越後地方に大きな影響を及ぼしました。

謙信の死後、上杉家では後継者を巡る争いが勃発し、「御館の乱」と呼ばれる内乱が起こりました。この内乱は、彼の養子である上杉景勝と景虎との間で展開され、最終的には景勝が勝利を収めました。したがって、上杉輝虎の死は特定の戦争の最中ではなく、戦国時代の混乱した状況下で発生した重要な出来事でした。

上杉輝虎の死が戦局にどのような影響を与えたのか

上杉輝虎(上杉謙信)の死は、戦国時代の日本において重要な影響を及ぼしました。彼の急死は、特に上杉家内での権力争いを引き起こし、「御館の乱」と呼ばれる内乱を引き起こしました。この乱は、謙信の養子である上杉景勝と上杉景虎の間で繰り広げられました。

## 上杉謙信の死とその影響

### 死因と背景

上杉謙信は1578年3月13日に病死しました。彼は後継者を明確に指定しておらず、そのために後継者争いが避けられませんでした。これにより、上杉家内部での混乱が生じ、外部勢力に対する防衛力が低下しました。

### 御館の乱

御館の乱は、上杉景勝と上杉景虎の間で発生しました。景勝は春日山城を拠点にし、景虎派との戦闘が続きました。乱は1578年から1579年まで続き、最終的には景勝が勝利を収めました。この結果、景勝は上杉家の当主となり、その後豊臣秀吉に恭順し、五大老の一人として地位を確立しました。

### 戦局への影響

上杉謙信の死による内乱は、周辺勢力にも影響を与えました。特に武田信玄や北条氏との関係が変化し、これまでの同盟や敵対関係にも影響を及ぼしました。内乱によって越後国内が二分され、国力や兵力が大幅に衰退したことも深刻な問題でした。

このように、上杉輝虎の死は日本の戦国時代における重要な転換点となり、その後の歴史的な動きにも大きな影響を与えました。

上杉輝虎の死が他の歴史上の人物にどのように影響したのか

上杉謙信(上杉輝虎)の死は、戦国時代の日本において多くの歴史的な影響を及ぼしました。その影響は主に以下のような点に現れています。

## 後継者争いと内部抗争

上杉謙信は1578年に急死し、跡継ぎを決めていなかったため、養子の上杉景勝と上杉景虎との間で後継者争いが発生しました。この争いは「御館の乱」と呼ばれ、上杉家を二分する大規模な内乱へと発展しました。景勝が勝利し、家督を継承することになりましたが、この内乱は約1年間続き、上杉家の権力基盤を大きく揺るがしました。

## 周辺大名への影響

謙信の死によって越後国の権力が空白となり、周辺大名たちにとっては好機となりました。特に武田信玄や北条氏との関係が変化し、他の大名がこの混乱を利用して勢力を拡大しようとしました。特に景虎は後北条氏から支援を受け、外部からの圧力が加わる中で戦いが繰り広げられました。

## 戦国時代全体への波及効果

謙信の死は、戦国時代全体にも影響を与えました。彼が生前築いた強力な軍事力や経済基盤が失われることで、織田信長や豊臣秀吉など他の大名が勢力を拡大する余地が生まれました。特に織田信長は、この機会を利用して関東地方への進出を加速させました。

## まとめ

上杉謙信の死は、内部抗争を引き起こし、その結果として周辺大名との関係性や戦国時代全体の政治情勢に深刻な影響を与えました。このように、彼の急死は日本の歴史において重要な転換点となったと言えるでしょう。

上杉輝虎の死の真相はどの程度歴史家によって認められているのか

上杉謙信の死因については、歴史家の間でさまざまな見解が存在し、特に「厠で脳卒中に倒れた」という通説が広まっています。この説は、彼が1578年3月9日に昏倒し、4日後に亡くなった経緯を説明していますが、近年の研究ではこの解釈に疑問が呈されています。

## 通説とその問題点

**通説**では、上杉謙信は寒い朝に厠で脳卒中に倒れ、そのまま意識を失って亡くなったとされています。しかし、乃至政彦氏などの歴史家は、史料を検討した結果、この死因の解釈には問題があると指摘しています。具体的には、謙信の病状は腹痛であり、倒れた場所も書斎であった可能性が高いとされています。

## 近年の研究

最近の研究では、上杉謙信の死因を脳卒中だけでなく、内臓疾患や他の病気によるものとする見解も増えています。例えば、「閑所」という表現についても、これは「厠」だけでなく「静かな空間」や「私室」を意味する可能性があり、謙信が倒れた場所は書斎であったかもしれないという指摘があります。

## 歴史家の認識

歴史家たちは上杉謙信の死因について次のような認識を持っています:

- **多様な解釈**: 歴史的文献や資料に基づく多様な解釈が存在し、それぞれ異なる視点から謙信の死因を考察しています。

- **新たな証拠**: 近年の研究によって、新たな証拠や見解が提示されており、従来の通説が見直される必要があるとされています。

- **影響力**: 謙信の急死は上杉家に大きな影響を与え、その後の御館の乱へとつながる重要な出来事であったため、その死因については特に慎重な考察が求められています。

このように、上杉謙信の死因については歴史家によって異なる見解があり、その真相については今後も研究が続けられるでしょう。