宇喜多秀家(うきた ひでいえ)は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した大名であり、豊臣政権の重要な人物の一人です。

彼は1572年に備前国(現在の岡山県)で生まれ、父は宇喜多直家、母は於福の方です。

幼名は「八郎」で、後に豊臣秀吉から「秀」の字を与えられ、「秀家」と名乗るようになりました。

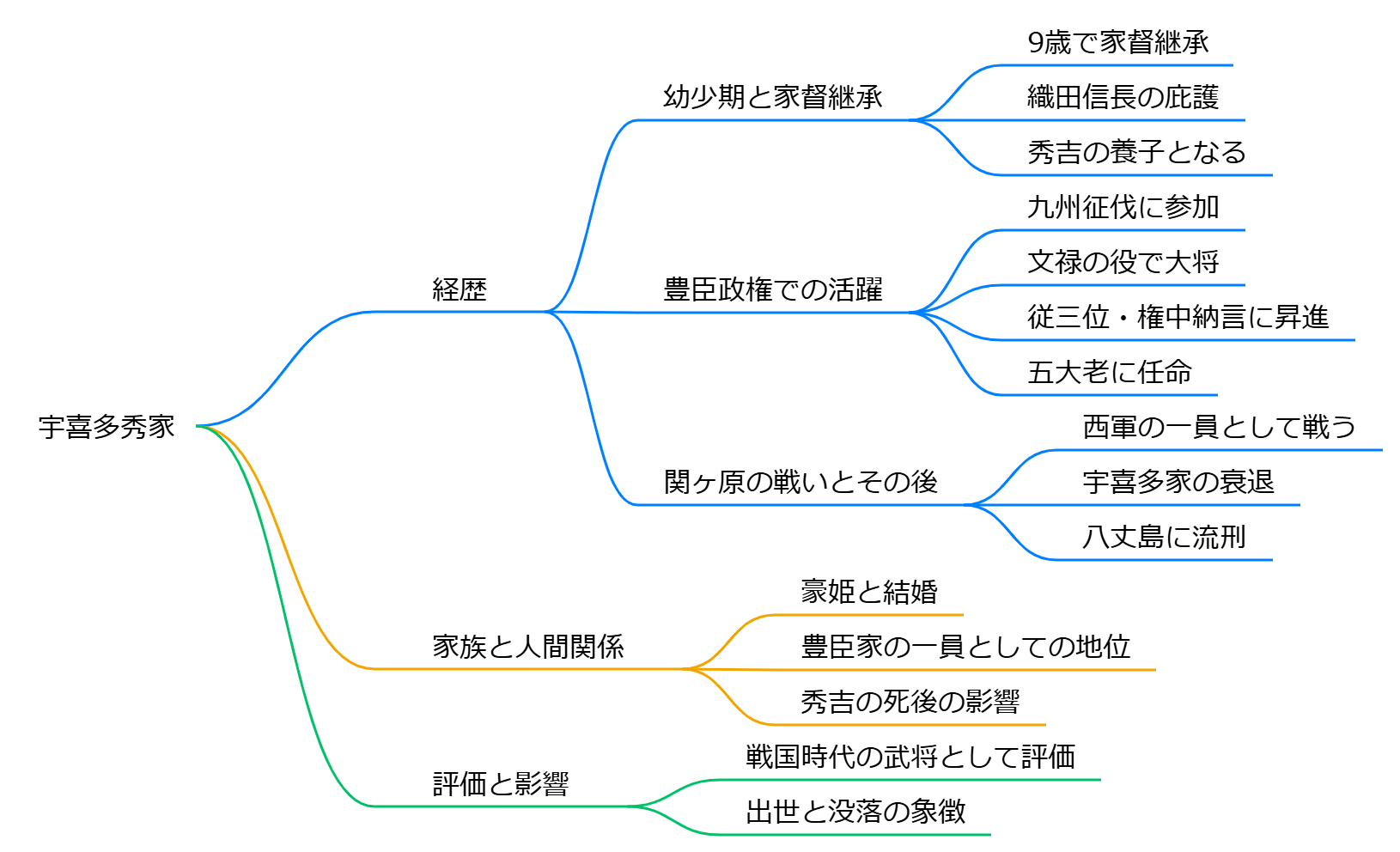

経歴

幼少期と家督継承: 1581年、父の直家が亡くなると、わずか9歳で宇喜多家の家督を継ぎました。

この時、彼は織田信長の庇護を受け、信長の命により秀吉の養子となります。

豊臣政権での活躍: 秀家は豊臣秀吉の信任を受け、数々の戦に参加しました。

特に1587年の九州征伐や1592年の文禄の役では大将として指揮を執り、朝鮮での戦功により従三位・権中納言に昇進しました。

彼はまた、1590年には豊臣政権の五大老の一人に任命され、当時最年少の大名として注目を浴びました。

関ヶ原の戦いとその後: 1600年の関ヶ原の戦いでは西軍の一員として戦いましたが、敗北し、宇喜多家は衰退します。

秀家は島津氏の領地に逃れた後、1604年に幕府に捕らえられ、八丈島に流刑となりました。

彼はその後、1655年に八丈島で亡くなるまでの50年間を過ごしました。

家族と人間関係

宇喜多秀家は、豊臣秀吉の養女である豪姫と結婚しました。

この結婚により、彼は豊臣家の一員としての地位を確立しました。

秀家は、秀吉の庇護を受けていたため、豊臣政権内での影響力を持っていましたが、秀吉の死後はその立場が脅かされることになります。

評価と影響

宇喜多秀家は、戦国時代の武将としての才能と、豊臣政権における重要な役割から、歴史的に高く評価されています。

彼の生涯は、戦国時代の激動の中での出世と、その後の没落を象徴するものとして、多くの歴史書や物語に取り上げられています。

宇喜多秀家

宇喜多秀家

宇喜多秀家(うきた ひでいえ)は、安土桃山時代の著名な武将であり、大名として知られています。彼は1572年に備前国(現在の岡山県)岡山城主・宇喜多直家の嫡男として生まれ、1581年に父を亡くした後、わずか9歳で家督を継ぎました。

## 生涯と業績

**豊臣秀吉との関係**

宇喜多秀家は、豊臣秀吉の養子となり、彼から「秀」の字を賜りました。これにより彼は「秀家」と名乗るようになり、秀吉の信任を受けて大名として成長しました。特に、文禄の役(1592年)や慶長の役(1597年)では軍功を挙げ、最年少で五大老に任命されました。

**岡山城の発展**

秀家は岡山城の大改築を行い、商工業者を集めることで地域経済の発展にも貢献しました。彼の治世下で岡山は重要な城下町となり、近世的な城郭構想が進められました。

## 関ヶ原の戦い

1600年に発生した関ヶ原の戦いでは、西軍の副大将として参戦しました。彼は17,000人の兵を率いて戦闘に臨みましたが、小早川秀秋の裏切りによって宇喜多軍は崩壊し、敗北を喫しました。その後、秀家は八丈島に流され、1655年にそこで亡くなるまでその地で過ごしました。

## 影響と評価

宇喜多秀家は、その生涯を通じて豊臣政権において重要な役割を果たし、日本の歴史においても特異な存在です。彼の忠義や戦略的な才能は評価されており、近年ではドラマなどでもその姿が描かれています。

宇喜多秀家が五大老に選ばれた理由は

宇喜多秀家が五大老に選ばれた理由には、以下のような要因が挙げられます:

1. **豊臣秀吉との関係**: 秀吉は秀家を身内のように扱い、良好な関係を築いていました。

2. **恩義**: 秀吉は宇喜多直家(秀家の父)と秀家親子に対して恩義を感じていました。

3. **縁戚関係**: 秀家は秀吉の養女である樹正院(豪姫)を正室としており、豊臣家と縁戚関係にありました。

4. **朝鮮出兵での功績**: 1598年の2度目の朝鮮出兵から帰国した際、秀家の軍功が認められました。

5. **岡山城の改修**: 秀家は岡山城の改修や城下町の整備に尽力し、その功績が評価されました。

6. **秀吉の個人的判断**: 秀吉という個人との不即不離の関係が、秀家の立身出世に大きく影響しました。

7. **若手の登用**: 他の大老と比べて若年であった秀家を抜擢することで、豊臣政権の将来を見据えた人事であった可能性があります。

これらの要因が複合的に作用し、宇喜多秀家は若輩ながら五大老の一人として選ばれました。秀吉の個人的な判断と政治的な配慮が、この人事に大きく影響したと言えるでしょう。

宇喜多秀家が五大老に選ばれたことで豊臣政権にどのような影響があったのか

宇喜多秀家が五大老に選ばれたことは、豊臣政権に以下のような影響をもたらしました:

1. 豊臣政権の権威強化:五大老制度は、秀頼が成人するまでの統治体制を確立し、豊臣政権の権威を強化する目的がありました。秀家の任命はこの体制の一環として機能しました。

2. 若い世代の登用:秀家は五大老就任時、27歳という若さでした。これにより、政権内に新旧のバランスが生まれ、若い世代の戦国大名を代表する存在となりました。

3. 豊臣家への忠誠強化:秀吉は秀家を養子に迎え、厚遇し続けていました。五大老への任命は、秀家の豊臣家への忠誠をさらに強化する効果がありました。

4. 政権の安定化:五大老制度は、秀次事件後の政治危機を克服するために設置されました。秀家の任命は、政権の安定化に寄与する意図がありました。

5. 地方統治の強化:秀家は岡山城の改修や城下町の発展に尽力しており、五大老としての地位は地方統治の強化にもつながりました。

しかし、秀吉の死後、徳川家康の台頭により政権内部に対立が生じ、秀家は家康に対抗する立場を取ることになります。結果として、関ヶ原の戦いで西軍の副大将として敗北し、豊臣政権の崩壊を加速させる一因となりました。

宇喜多秀家と他の四大老の関係はどうだったのか

宇喜多秀家は五大老の中で最も若く、他の四大老との関係は補佐的な立場にありました。秀吉は秀家に対して、他の大老と五奉行の間で調整役を務めることを期待していました。

秀家と他の四大老との関係は以下のようでした:

1. 徳川家康:家康は秀家より30歳年上で、五大老の筆頭格でした。秀吉は家康の動向を警戒しており、秀家を含む他の大老たちは家康を牽制する役割も担っていました。

2. 前田利家:利家は秀家より35歳年上でした。秀家は前田利家の娘・豪姫と結婚しており、両家は縁戚関係にありました。この関係により、秀家と利家の間には親密な繋がりがあったと考えられます。

3. 毛利輝元:輝元は秀家より19歳年上でした。秀家は輝元の補佐役として西国の統治にあたることが期待されていましたが、実際にはその役割を果たせなかったようです。

4. 上杉景勝:景勝は秀家より17歳年上で、小早川隆景の死後に五大老に加わりました。

全体として、宇喜多秀家は他の四大老と比べて年齢、経験、石高のいずれも劣っており、補佐的なポジションにありました。しかし、秀吉の遺言を守り、秀頼の守護のために大老の役割を果たそうと尽力し続けました。

秀吉の死後、五大老間の権力バランスが崩れ、特に家康が絶大な権力を握るようになったため、秀家が当初期待されていた調整役としての役割を十分に果たすことは困難だったと考えられます。

宇喜多秀家が五大老に選ばれたことで得た恩恵は何か

宇喜多秀家が五大老に選ばれたことで、以下の恩恵を得ました:

1. 豊臣政権の中枢機関である「五大老・五奉行制」の一員として、重要な政治的決定に関与する機会を得た。

2. 秀吉の遺言書に名前が記され、特別な役割を与えられた。他の五大老とは異なる内容が記されていたことから、秀吉から特別な信頼を得ていたことがうかがえる。

3. 豊臣政権において重要な地位を占め、政治的影響力を強化した。

4. 27歳という最年少で五大老に選ばれ、豊臣家の「期待の星」としての立場を確立した。

5. 秀頼を補佐し、大名への領地給与に関与する権限を得た。

6. 豊臣政権の権威付けに貢献する役割を担った。

これらの恩恵により、宇喜多秀家は豊臣政権下で非常に重要な立場を得ることができました。しかし、秀吉の死後、この地位が逆に彼の人生を大きく変えることになったことも注目に値します。

宇喜多秀家が五大老に選ばれた後、どのような政策を推進したのか

宇喜多秀家が五大老に選ばれた後の具体的な政策については、限られた情報しか残されていませんが、以下のような点が挙げられます:

## 豊臣政権の維持と安定

秀家は1598年(慶長3年)に豊臣秀吉から五大老の一人として任命されました。五大老としての主な役割は、豊臣秀頼が成人するまでの政治運営を担うことでした。秀吉の遺命に従い、五大老と五奉行による合議制での政権運営に参加したと考えられます。

## 岡山の発展継続

五大老就任以前から、秀家は岡山の発展に尽力していました。近世的な城郭構想に基づいて城下町の建設を進め、商工業者を集めることで岡山発展の基礎を築きました。五大老就任後もこの方針を継続したと推測されます。

## 豊臣政権の政策実行

宇喜多家は豊臣政権の政策、特に検地や朝鮮出兵などを直接実行する立場にありました。秀家は豊臣政権の中央で重要な地位を占めながら、同時に自身の領国でこれらの政策を推進したと考えられます。

## 政権内での立場維持

五大老制度は「清華成」(清華家並の家格を得ること)と連動していたとする見方があります。秀家は既に清華成を果たしていましたが、この地位を維持し、豊臣政権内での影響力を保つことに努めたと推測されます。

しかし、豊臣秀吉の死後、政権内での対立が表面化し、最終的に秀家は関ヶ原の戦いで西軍に属することになります。これにより、秀家の五大老としての政策推進は短期間で終わることとなりました。

宇喜多秀家が五大老に選ばれた理由と家康の選ばれた理由の違いは何か

宇喜多秀家と徳川家康が五大老に選ばれた理由には明確な違いがあります。

## 宇喜多秀家の選出理由

1. 豊臣秀吉との個人的な関係:秀吉の恩義や愛情、良好な関係が大きな要因でした。

2. 若さ:秀吉にとって「幼いころから仕えてくれた腹心」という安心感がありました。

3. 豊臣家との縁戚関係:秀家は秀吉の養女である樹正院(豪姫)と結婚しており、秀吉にとって身内のような存在でした。

## 徳川家康の選出理由

1. 東日本の管轄者としての役割:家康は北条氏や伊達氏との外交、奥州仕置における重要な役割を担っていました。

2. 高い官位:家康は五大老の中で最も高い正二位の位を与えられていました。

3. 政治的重要性:秀吉は死の直前に、家康に東日本を任せると言い残しています。

4. 戦略的価値:かつての強力なライバルを味方につけることで、豊臣政権の安定化を図りました。

## 主な違い

秀家の選出は秀吉との個人的な関係や縁戚関係に基づく一方、家康の選出はより政治的・戦略的な判断に基づいていました。家康は豊臣政権において「東日本の問題への対応担当」という重要な役割を担っており、その重要性から五大老の筆頭に選ばれるに至りました。

関ヶ原の戦いでの宇喜多秀家の戦略は

関ヶ原の戦いでの宇喜多秀家の戦略は

関ヶ原の戦いにおける宇喜多秀家の戦略は以下のようなものでした:

## 兵力の動員と配置

宇喜多秀家は西軍最大の兵力である17,000人を関ヶ原に動員しました。西軍の総大将として、大垣城に入城し、9月14日の深夜に石田三成、島津義弘、小西行長とともに出陣しました。

## 戦術提案

秀家は小西行長や島津義弘とともに、初戦の小競り合いで疲労している東軍への夜襲を三成に提案しました。これは朝鮮での戦争経験から得た戦略でしたが、三成に却下されてしまいました。

## 積極的な戦闘参加

夜襲が実行されなかったにもかかわらず、秀家は東軍の福島正則隊を敗走寸前にまで追い込む奮戦をしました。関ヶ原軍記大成によると、福島家の旗と宇喜多家の旗が双方とも2、3度退却したと記述されるほどの激しい攻防戦を展開しました。

## 西軍中央右翼での活躍

宇喜多勢を含む西軍中央右翼は、東軍左翼の福島政則、藤堂高虎、京極高知、寺沢広高らを圧倒し始めました。

## 予備兵力の効果的な運用

戦闘開始から約3時間後、宇喜多勢は後方に温存していた無傷の部隊を投入し、一気に戦況を有利にしました。

これらの戦略により、宇喜多秀家は西軍の中で重要な役割を果たし、一時は東軍を苦しめる効果的な戦いを展開しました。しかし、小早川秀秋の寝返りなど予期せぬ事態により、最終的には西軍は敗北を喫することとなりました。

宇喜多秀家が選んだ陣地の特徴は

宇喜多秀家が関ヶ原の戦いで選んだ陣地の特徴は以下の通りです:

## 位置と規模

宇喜多秀家の陣地は南天満山に位置していました。この陣地には、西軍の主力部隊である約1万7千人の兵を配置しました。

## 戦略的重要性

1. 西軍の副総帥として、秀家はこの陣地から戦いを指揮しました。

2. 東軍の福島正則軍と対峙する位置にあり、両軍の間で激しい攻防戦が繰り広げられました。

## 地形的特徴

現在の南天満山は杉の木立がうっそうとしており、当時も自然の地形を利用した防御に適した場所だった可能性があります。

## 戦況

1. 開戦後、約4時間にわたって東軍・西軍が互角の戦いを繰り広げました。

2. 宇喜多秀家軍と福島正則軍の戦いは一進一退の攻防で、激戦だったとされています。

3. しかし、小早川秀秋の寝返りなどにより、最終的に西軍の戦線は崩壊しました。

宇喜多秀家の陣地選択は、大軍を指揮する上で適切であり、西軍の主力として戦略的に重要な役割を果たすことを意図していたと考えられます。

関ヶ原の戦いでの西軍の戦略全体について教えて

関ヶ原の戦いにおける西軍の戦略は、以下のような特徴を持っていました:

## 戦略的配置と包囲計画

石田三成は東軍を包囲する戦略的な配置を行いました。この計画では、西軍の優位な兵力を活かして東軍を圧倒することを目指していました。

## 兵力の優位性

当初、西軍は東軍に対して兵力で優位に立っていました。この数的優位性を活用し、東軍を圧倒する可能性がありました。

## 大名の支援獲得

石田三成は、自身の19万石に対し、120万石を治める毛利輝元のような大大名の支援を得ることで、徳川家康の250万石に対抗しようとしました。

## 高い士気の維持

西軍は、寝返りがなければ高い士気を維持し、戦場での集中力と一体感を高めることができたはずでした。

## 情報戦への対応

しかし、西軍は徳川家康が行った事前の根回しや情報戦に対して十分な対策を取れませんでした。これにより、一部の武将の寝返りや士気の低下を招くことになりました。

## 長期戦の想定

西軍は長期戦を想定していたようで、毛利輝元は一日で戦いが終わるとは考えていませんでした。

西軍の戦略は軍事的には優位な面もありましたが、徳川家康の周到な準備や外交的な動きに対抗できず、最終的には不利な展開となりました。石田三成と周囲の武将との関係の悪さも、西軍の団結力に影響を与えた要因の一つでした。

宇喜多秀家が他の西軍大名とどう違う戦略をとったのか

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いにおいて他の西軍大名とは異なる戦略をとりました。

## 独自の立場と指揮権

宇喜多秀家は西軍の副将として、毛利輝元に次ぐ重要な立場にありました。他の西軍大名と異なり、秀家は独立した軍事指揮権を持っていました。これは、豊臣秀吉の養子として特別な扱いを受けていたことが背景にあります。

## 大規模な軍勢の動員

秀家は西軍最大の兵力である17,000人の軍勢を率いて関ヶ原に参戦しました。これは他の西軍大名と比べても突出した規模でした。

## 積極的な戦術提案

秀家は、小西行長や島津義弘とともに、東軍への夜襲を石田三成に提案しました。この提案は採用されませんでしたが、秀家が積極的に戦術を考えていたことを示しています。

## 激しい戦闘展開

福島正則軍と対峙した秀家軍は、一進一退の激しい戦いを展開しました。「関ヶ原軍記大成」によると、両軍の旗が2、3度退却するほどの激戦だったとされています。

## 豊臣家への忠誠

秀家の戦略の根底には、豊臣秀吉への強い忠誠心がありました。秀吉の死後も、秀家は秀頼を守る決意を固めており、これが関ヶ原での西軍参加につながりました。

宇喜多秀家の戦略は、豊臣家への忠誠心と独立した指揮権を活かしつつ、大規模な軍勢を率いて積極的に戦闘に参加するというものでした。これは、他の西軍大名とは異なる、秀家独自の立場と能力を反映したものだったと言えます。

関ヶ原の戦いでの東軍の失敗点は

関ヶ原の戦いにおける東軍の主な失敗点は以下の通りです:

## 情報収集の遅れ

家康が石田三成の挙兵を知ったのは7月24日で、上杉討伐のために関東に陣を張っていた時でした。この情報の遅れにより、家康は一時的に狼狽し、軍の方針を急遽変更する必要に迫られました。

## 戦略の変更を余儀なくされる

上杉討伐を中止し、急遽軍を反転させて「石田三成討伐」へと目的を切り替えなければならなくなりました。これは東軍にとって予期せぬ事態であり、戦略の練り直しを迫られる要因となりました。

## 徳川秀忠の遅刻

東軍の主力部隊の一つである徳川秀忠率いる軍が、戦場に遅れて到着したことが指摘されています。しかし、近年の研究では、これは秀忠の責任というよりも、いくつかの不運が重なっていたことが明らかになってきています。

これらの失敗点にもかかわらず、最終的には東軍が勝利を収めました。家康の事前の根回しや、開戦後の西軍からの寝返りなどが勝因となりました。近年の研究では、従来の通説とは異なる戦いの実像が明らかになってきており、東軍の勝利の要因についても再評価が進んでいます。

宇喜多秀家が戦略を変更した理由は

宇喜多秀家が戦略を変更した主な理由は、家政の運営体制を刷新し、自身の権力を強化するためでした。

## 集団指導体制から中央集権体制へ

秀家は、父直家の時代から続いていた家老衆による集団指導体制を改め、自身が主導権を握れる体制へと移行しようとしました。この変更には以下の目的がありました:

1. **秀家の権力強化**: 新たな体制では、秀家自身が信任する側近を中心に据えることで、より直接的に家政を統制しようとしました。

2. **意思決定の迅速化**: 集団指導体制から秀家主導の体制に移行することで、より迅速な意思決定と政策実行を目指したと考えられます。

3. **財政改革の推進**: 秀家は戦費の捻出や補填のため、家中の財政改革に積極的に取り組もうとしていました。

## 戦略変更の背景

秀家の戦略変更には、以下のような背景があったと推測されます:

1. **朝鮮出兵後の財政難**: 2度にわたる朝鮮出兵と岡山城の築城により、宇喜多家は莫大な出費を強いられ、深刻な財政難に陥っていました。

2. **秀家の成長**: 幼少期に豊臣秀吉の猶子となった秀家が成長し、自らの意思で家政を運営しようとする意識が高まったと考えられます。

3. **家臣団の再編**: 新参の中村次郎兵衛を中心とした体制へ変更することで、既存の家臣団の力関係を再編しようとしました。

しかし、この急激な戦略変更は家臣の反発を招き、大規模な御家騒動へと発展してしまいます。最終的には徳川家康の介入を招くほどの事態となり、宇喜多家の衰退を加速させる一因となりました。

宇喜多秀家と豊臣秀吉の関係性は

宇喜多秀家と豊臣秀吉の関係性は

宇喜多秀家と豊臣秀吉の関係性は、非常に密接で重要なものでした。以下にその主なポイントを示します。

## 豊臣秀吉による育成と重用

- **猶子としての関係**: 宇喜多秀家は、父である直家の死後、幼少期に豊臣秀吉の猶子となりました。これにより、秀吉から特別な庇護を受け、厚遇されました。

- **婚姻関係**: 秀吉は秀家に自身の養女である豪姫を嫁がせ、これにより宇喜多家は豊臣家の一員としての地位を確立しました。

## 政治的・軍事的な信頼関係

- **戦功と地位**: 秀家は文禄の役などで大将として活躍し、その戦功によって豊臣五大老の一人に任命されました。これにより、名実ともに豊臣政権の中核的存在となりました。

- **豊臣政権への貢献**: 秀家は秀吉が天下を統一する過程で重要な役割を果たし、特に中国地方での戦いにおいて秀吉を支えました。

## 秀吉亡き後の忠誠と関ヶ原の戦い

- **西軍としての立場**: 秀吉の死後、宇喜多秀家は関ヶ原の戦いで西軍に加わり、豊臣家への忠誠を示しました。この戦いでは毛利輝元を総大将とし、副将として参加しました。

- **政権崩壊への影響**: 関ヶ原の戦いで敗北したことが、豊臣政権の崩壊につながる要因となり、秀家はその後八丈島へ流されることになりました。

このように、宇喜多秀家と豊臣秀吉の関係は、政治的・軍事的な協力だけでなく、個人的な絆も含まれており、日本の戦国時代における重要なダイナミクスを形成していました。

宇喜多秀家が五大老に抜擢された具体的な理由は

宇喜多秀家が豊臣政権の五大老に抜擢された具体的な理由は、以下の要因によります。

## **1. 秀吉との良好な関係**

宇喜多秀家は豊臣秀吉と非常に親しい関係を築いていました。秀吉は秀家を猶子として迎え入れ、彼の正室には前田利家の娘である豪姫を選びました。このような親族関係が、秀家の地位向上に寄与しました。

## **2. 軍功と実績**

秀家は1598年の朝鮮出兵から帰国した際に、朝鮮での軍功や岡山城の改修など多くの業績を残しました。これらの功績が認められ、豊臣五大老の一人として任命されました。

## **3. 若年ながらの期待**

秀家は若いながらも、その家系や背景から期待されていました。彼の父である宇喜多直家も豊臣政権において重要な役割を果たしており、その影響力を受け継いでいました。

## **4. 秀吉の意図**

秀吉は、政権内で自らの後継者である秀頼を支えるために、信頼できる人物を周囲に置こうとしました。若い世代として秀家を選ぶことで、政権の安定を図ったと考えられます。

これらの要因が相まって、宇喜多秀家は五大老に抜擢されることとなりました。

豊臣秀吉と宇喜多秀家の関係性はどのように変わったのか

豊臣秀吉と宇喜多秀家の関係性は、彼らの出会いから関ヶ原の戦いに至るまでの時期に大きな変化を遂げました。

## 初期の関係

宇喜多秀家は、豊臣秀吉にとって特別な存在でした。秀吉は宇喜多直家の子である秀家を非常に気に入り、彼を養子として迎え入れました。秀家は1595年には豊臣五大老に選ばれるなど、秀吉の信任を受けて出世しました。さらに、秀吉は彼に自らの養女である豪姫を妻として与え、親族としての絆も深めました。

## 政治的な変化

しかし、1598年に秀吉が亡くなると、状況は一変します。秀吉の死後、豊臣政権内で権力争いが激化し、宇喜多秀家はその渦中に巻き込まれました。彼は西軍の中心人物として関ヶ原の戦いに参加しましたが、敗北を喫し、その結果、宇喜多家は改易されました。

## 関ヶ原の戦いとその後

関ヶ原の戦いでは、宇喜多秀家は西軍として参戦しましたが、同じ豊臣家の小早川秀秋が寝返ったことで、西軍は敗北しました。この戦いによって、彼の立場は急速に悪化し、最終的には八丈島に流されることとなりました。

## 結論

豊臣秀吉と宇喜多秀家の関係は、初めは非常に親密で信頼に満ちたものでしたが、秀吉の死後には権力争いや戦争によって急激に悪化しました。最終的には、宇喜多秀家は豊臣政権の崩壊と共に孤立し、不遇な最期を迎えることとなりました。

宇喜多秀家が八丈島に流罪になった背景は

宇喜多秀家が八丈島に流罪となった背景には、彼の戦国武将としての栄光とその後の急激な没落が関与しています。

## **関ヶ原の戦いと敗北**

宇喜多秀家は、豊臣秀吉に仕えた有力な武将であり、関ヶ原の戦い(1600年)では西軍の副大将として参戦しました。彼は17,000の兵を率いて戦闘に臨みましたが、同じ西軍の小早川秀秋が裏切り、東軍に寝返ったことで西軍は壊滅的な敗北を喫しました。この結果、宇喜多家は徳川家康によって改易されることとなりました。

## **逃亡と捕縛**

敗北後、秀家は一時的に薩摩藩に逃れましたが、最終的には捕らえられました。彼は死罪を免れたものの、1606年に八丈島への流罪が決定されました。流罪は当時としては非常に厳しい処罰であり、彼はこの島で50年間過ごすことになります。

## **八丈島での生活**

八丈島では、宇喜多秀家は厳しい生活を強いられました。彼の妻である豪姫や数名の家族が共に流刑地に同行しましたが、生活は困難であり、時折前田家から援助を受けていたものの、日常生活は質素でした。彼は最終的に84歳で亡くなるまで、この島を離れることはありませんでした。

宇喜多秀家の流罪は、戦国時代の武将たちが直面した運命の厳しさを象徴する出来事であり、その後の日本史にも深い影響を与えました。

豊臣政権の屋台骨を背負うために秀家がどのような役割を果たしたのか

宇喜多秀家は、豊臣政権において重要な役割を果たし、その屋台骨を支える存在でした。以下に、彼の主な貢献をまとめます。

## **軍事的貢献**

- **小田原征伐と文禄の役**: 秀家は1590年の小田原征伐に参加し、ここで軍功を挙げました。さらに1592年からの文禄の役では、大将として朝鮮に出兵し、漢城を攻略するなど、豊臣軍の指揮を執りました。

- **戦闘での活躍**: 文禄の役では、明軍との戦闘でも勝利を収め、順天倭城の築城なども行いました。これにより、彼は豊臣政権内での地位を確立しました。

## **政治的地位**

- **五大老への任命**: 秀吉からの信任により、秀家は1598年に五大老の一人に任命されました。この地位は、豊臣政権の中枢で政治的な決定に関与する重要な役割を意味しました。

- **西軍の指導者**: 秀吉の死後、関ヶ原の戦いでは西軍の副大将として参戦し、17,000人を率いて戦いました。彼は西軍の主力として重要な役割を果たしましたが、最終的には敗北しました。

## **領国経営と地域発展**

- **岡山城と城下町の整備**: 秀家は岡山城の改修と城下町の発展に力を入れました。商工業者を集めることで地域経済の基盤を築き、農業政策にも注力しました。

- **検地事業**: 年貢徴収の確実性を高めるために検地事業を推進し、領国経済の発展に寄与しました。

宇喜多秀家は、その軍事的な才能や政治的影響力、地域経済への貢献によって豊臣政権の支柱となり、その後の歴史に大きな影響を与えました。しかし、関ヶ原での敗北によって彼の運命は大きく変わり、その後は流罪となりました。

豊臣秀吉が宇喜多秀家に与えた恩義とは

豊臣秀吉が宇喜多秀家に与えた恩義は、主に育成と結婚の仲介に関するものでした。宇喜多秀家は、父である宇喜多直家が病で亡くなった際、秀吉にその将来を託され、10歳で彼のもとで育てられました。秀吉は秀家を養子のように扱い、彼に「秀」の字を与え、豊臣政権の一員として重用しました。

**結婚の仲介**

秀吉はまた、宇喜多秀家と前田利家の娘である豪姫との結婚を取り持ちました。この結婚は、秀吉の意向によるものであり、二人にとって秀吉は育ての親であり恩人でもありました。豪姫は子供のなかった秀吉夫妻によって大切に育てられ、後に秀家の正室となりました。

**戦後の忠誠**

さらに、秀吉が死ぬ間際には、彼が残した豊臣政権を守るようにと宇喜多秀家に託しました。関ヶ原の戦いでは、西軍として戦い抜くことを誓い、その結果として敗北し流罪となりましたが、彼の行動は秀吉への恩返しと見なされました。

このように、豊臣秀吉は宇喜多秀家に対して、育成や結婚など多方面から恩義を施したことが彼らの関係を深める要因となりました。

宇喜多秀家が築いた岡山城の特徴は

宇喜多秀家が築いた岡山城の特徴は

岡山城は、戦国時代の武将宇喜多秀家によって築かれた城で、以下のような特徴があります。

## **外観と構造**

- **黒塗りの外壁**: 岡山城の天守は、豊臣秀吉の大阪城と同様に、黒漆が塗られた板で覆われています。このため「烏城」とも呼ばれています。

- **金箔瓦の使用**: 発掘調査により、宇喜多秀家の時代には城内の主要な建物に金箔瓦が用いられており、これは当時の有力大名としての威厳を示しています。

- **不等辺五角形の天守台**: 天守台は不等辺五角形であり、これは岡山の丘陵地形に基づいて設計されています。この形状は全国的にも珍しいものです。

## **防御機能**

- **高石垣と堀**: 岡山城は高い石垣と複雑な堀によって囲まれており、敵の侵入を防ぐための重要な防御機能を果たしています。特に旭川の流路を変更し、天然の堀として利用した点が挙げられます。

## **歴史的背景**

- 岡山城は1573年に宇喜多直家によって築かれ、その後、秀家が豊臣秀吉の指示で改修を行いました。江戸時代には池田氏が城主となり、さらなる発展がありました。

これらの特徴から、岡山城は日本の名城として知られ、その独特なデザインと歴史的背景が評価されています。

岡山城の石垣はどのようにして築かれたの

岡山城の石垣は、主に犬島から運ばれた良質な花崗岩を使用して築かれました。犬島は岡山藩の領土であり、石材の運搬が容易だったため、この石材が選ばれました。運搬は海を利用し、大きな石を筏に吊して引き潮や満ち潮を利用して行われました。

### 石垣の積み方

岡山城の石垣には主に以下の3種類の積み方があります:

1. **野面積み**:

- 自然のままの石を使用し、ノミを使わずに荒々しく積み上げる方法です。

- 宇喜多秀家時代に用いられた技法で、特に天守閣北東の部分に見られます。

2. **乱れ積み**:

- 自然石を奥行きの長い形で重ねて積む方法で、隙間には小石を挟んで安定させます。

3. **打ち込みハギ**:

- 寸法に切った石を規則的に並べる方法で、池田忠雄時代に見られる技術です。美しい曲線を持つ勾配が特徴です。

### 建設過程

岡山城は1570年に築城が始まり、宇喜多直家が金光宗高の城を奪取した後、天正元年から大規模な改修が行われました。宇喜多秀家や小早川秀秋、池田氏によっても改修が進められ、各時代ごとに異なる技術やデザインが取り入れられました。特に、秀家は朝鮮半島から連れ帰った石工によって新しい技術を導入し、その影響が岡山城の石垣にも表れています。

このように、岡山城の石垣は地域特有の資源と歴史的背景を反映した重要な文化財です。

烏城と呼ばれる理由は具体的に何だったの

烏城(うじょう)という名称は、主に岡山城に由来しています。この名前の由来は、岡山城の天守閣が**黒色**の外壁で覆われていることにあります。具体的には、黒漆塗りの下見板が使用されており、その色合いがカラスを連想させるため「烏城」と呼ばれています。

### 他の関連情報

- **金烏城**: 岡山城はその外観から「金烏城」とも呼ばれ、これは金箔瓦を用いた装飾が施されていたことに由来しています。

- **他の城との比較**: 例えば、松江城も黒い外観を持っていますが、こちらは「千鳥城」と呼ばれることが一般的です。

このように、烏城という名称は岡山城の独特な外観と歴史的背景から生まれたものであり、日本の城郭文化において重要な意味を持っています。

金烏城と呼ばれる理由は何なの

岡山城が「金烏城」と呼ばれる理由は、主にその建築に使用された**金箔瓦**と**金の鯱**に由来しています。以下に詳しく説明します。

## 金烏城の由来

- **金箔瓦の使用**: 岡山城の築城時には、多くの金箔瓦が使用されていました。この豪華な装飾は、豊臣秀吉の時代から普及し、城の威厳を示す要素となっていました。

- **金の鯱**: 岡山城の天守には、かつて金色の鯱(しゃちほこ)が載せられており、このことからも「金烏城」と呼ばれるようになりました。鯱は日本の伝統的な建築装飾で、災害から守る意味を持っています。

- **黒漆塗りの外壁**: 岡山城は黒漆で塗られた外壁を持ち、これが「烏城」とも呼ばれる理由です。黒色と金色のコントラストが美しく、特に目を引く存在となっています。

このように、岡山城はその美しい外観と豪華な装飾から「金烏城」と称されており、歴史的にも重要な役割を果たしてきました。

天守の復元はどのように行われたの

天守の復元は、日本の城郭建築において重要な文化財保護の一環として行われています。復元には主に「木造復元天守」と「外観復元天守」の2つのタイプがあり、それぞれ異なる方法で再建されています。

## 復元の種類

### **木造復元天守**

- **定義**: 当時の材料や工法を用いて、外観だけでなく内部も忠実に再現した天守です。

- **特徴**: 江戸時代と同じ工法で建設され、内部構造も詳細に再現されています。

- **例**: 白河小峰城(福島県)、白石城(宮城県)、新発田城(新潟県)などがあります。

### **外観復元天守**

- **定義**: 外観はかつての天守に近づけて再建されるが、内部は鉄筋コンクリートなど現代的な材料で作られています。

- **特徴**: 外見は忠実に再現されますが、内部利用は博物館や資料館として行われることが多いです。

- **例**: 名古屋城(愛知県)、熊本城(熊本県)、岡山城(岡山県)などが該当します。

## 復元プロセス

1. **資料収集**: 古い写真や設計図、修理記録などの資料を集め、再建に必要な情報を得ます。

2. **図面作成**: 収集した資料を基に詳細な図面を作成します。

3. **文化庁の許可**: 復元プロジェクトには文化庁からの許可が必要です。

4. **伝統技術の活用**: 江戸時代と同じ方法で造られるため、伝統的な技術を持つ職人が必要ですが、現在はその数が減少しています。

このように、天守の復元は歴史的価値を再確認し、文化遺産として未来へと継承するための重要な取り組みです。各地で行われている復元プロジェクトは、地域の観光名所としても重要な役割を果たしています。

関ヶ原合戦後の秀家の流罪はどのように影響したの

宇喜多秀家の流罪は、関ヶ原合戦後の彼の人生と日本の歴史において重要な影響を及ぼしました。以下にその主な影響をまとめます。

## 流罪の経緯

関ヶ原合戦での敗北後、宇喜多秀家は徳川家康によって改易され、最初は薩摩に匿われましたが、最終的には八丈島へ流罪となりました。彼はこの島で約50年間を過ごし、83歳で亡くなりました。

## 流罪がもたらした影響

### 1. **個人的な影響**

流罪生活は秀家にとって厳しいものでしたが、彼は島での生活を受け入れ、地元住民とも交流を持ちました。妻の豪姫は彼を助けるために努力しましたが、長い間一緒にいることはできませんでした。流罪中も彼の存在は注目され続け、特に彼が植えた蘇鉄は象徴的な存在となり、後に「赦免花伝説」として語り継がれました。

### 2. **歴史的な影響**

秀家の流罪は、戦国時代から江戸時代への移行期における武将たちの運命を象徴する出来事となりました。彼の流罪によって、他の武将たちも敗北後の処遇について警戒するようになり、武士階級の忠誠心や内部抗争が浮き彫りになりました。

### 3. **文化的影響**

流罪中も秀家は文化活動を続け、多くの人々に影響を与えました。彼の存在は単なる武将としてだけでなく、文化人としても評価されるようになり、その生涯や苦悩は後世に語り継がれることとなりました。

## 結論

宇喜多秀家の流罪は、彼自身だけでなく、日本全体に深い影響を与えました。彼の経験は戦国時代の終焉と江戸時代の始まりを象徴し、その後の武士たちにも教訓を与えることとなったのです。

宇喜多秀家が八丈島で過ごした生活は

宇喜多秀家が八丈島で過ごした生活は

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いでの敗北後、約50年間を八丈島で過ごしました。この流刑生活は、彼にとって非常に厳しいものでしたが、同時に彼の子孫にとっても特別な意味を持つものでした。

## 流刑の経緯

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いで西軍として戦ったものの敗北し、最終的には徳川家康に投降しました。彼は斬首を免れたものの、八丈島への流罪が言い渡されました。この時、彼は34歳で、妻や家族と共に島に送られました。

## 八丈島での生活

**生活環境**

八丈島での生活は決して楽ではありませんでした。食料は限られており、秀家は釣りをしながら日々を過ごしました。彼の妻の実家からの援助もありましたが、それでも「食うや食わず」といった状況だったことが伝えられています。また、島民からも支援を受けることがあったものの、基本的には自活を求められる厳しい環境でした。

**文化的活動**

秀家は詩歌を詠むことを楽しみとしており、精神的な慰めを見出していたとされています。彼は「全くの凡俗に徹して」生きたとされ、その中で彼自身の文化的活動があったことも注目されています。

## 長寿と健康

宇喜多秀家は84歳まで生きましたが、その長寿には八丈島特産のアシタバ(明日葉)が寄与したという説もあります。この植物には健康に良い成分が含まれており、彼がこの地で長生きできた理由として挙げられています。

## 子孫とその影響

秀家の流刑生活は、その子孫にも影響を与えました。宇喜多家は265年間にわたり八丈島で生活し続け、「宇喜多一類」として地域に根付いていきました。明治時代になってようやく本土に戻ることが許されましたが、多くの子孫は依然として八丈島に住み続けています。

このように、宇喜多秀家の八丈島での生活は、彼自身だけでなく、その後の世代にも深い影響を及ぼすこととなりました。

宇喜多秀家が八丈島で過ごした日常生活はどんなものだった

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いでの敗北により八丈島に流刑され、約50年間をこの島で過ごしました。彼の八丈島での生活は、困難な状況と支援によるものが交錯していました。

## 日常生活の内容

**流刑生活の始まり**

- 秀家は1606年に八丈島に流され、当初は生活が非常に厳しかったとされています。彼は二人の息子や従者と共に、筵やすげ傘を使いながら自給自足の生活を強いられました。

**支援と生活の改善**

- 加賀前田家や旧臣からの支援があり、毎年70俵の米や金子、衣類などが送られてきたため、完全な飢餓状態ではありませんでした。特に妻の豪姫が前田家に働きかけて物資を送ることが許可されており、この援助は彼の生活を大いに助けました。

**地域社会との関係**

- 秀家は島民にも食料を分け与え、地域社会との良好な関係を築いていました。彼は地元の人々からも尊敬されており、食事を持ち帰る際には家族のために残すなど、家族への思いも強かったようです。

## 食文化と日常的な食事

**郷土料理と食事**

- 流刑中、宇喜多秀家は八丈島の山海の幸を取り入れた料理を食べていたとされます。特に「麦雑炊」という料理が有名で、これは麦や野菜を煮込んだもので、現在でも八丈島の郷土料理として親しまれています。

## 結論

宇喜多秀家の八丈島での日常生活は、流刑者としての厳しい環境ながらも、支援によって何とか維持されていました。彼は地域社会との関係を大切にし、自身と家族を支えるために努力し続けた人物でした。

宇喜多秀家が八丈島で植えたソテツは今でも見られる

宇喜多秀家が八丈島に流された際に植えたとされるソテツは、現在でも同島で見ることができます。このソテツは、秀家が1606年に八丈島に着いた際に自ら植えたもので、今でも元気に育っているとされています。樹齢は約400年を超えており、住居跡にはそのソテツと案内板が設置されています。

このソテツは、高さ約3メートル、幅約8メートルに成長しており、八丈島の歴史的なシンボルとして観光客にも親しまれています。宇喜多秀家の流人生活の象徴とも言えるこの植物は、彼の血脈を引く子孫たちにとっても重要な存在となっています.

宇喜多秀家が八丈島で過ごした期間はどれくらい

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いでの敗北後、1606年から1655年までの約50年間を八丈島で過ごしました。この期間中、彼は流人として厳しい生活を強いられましたが、最終的には83歳で亡くなるまで島に留まっていました。

宇喜多秀家が八丈島で過ごした際の具体的なエピソードは

宇喜多秀家が八丈島で過ごした際の具体的なエピソードは、彼の流刑生活の厳しさと、周囲との関係性を示すものが多くあります。

## 流刑生活の状況

**流刑の背景**

宇喜多秀家は、関ヶ原の戦いで敗北し、1606年に八丈島に流されました。彼は34歳で、妻や二人の息子と共に流刑され、約50年間をこの孤島で過ごしました。流刑地としての八丈島は、当時「鳥も通わぬ」と言われるほど隔絶された場所でしたが、彼は元大名という身分から一定の待遇を受けていました。

**生活の困難**

八丈島での生活は決して楽ではなく、食糧不足に悩まされました。宇喜多家は前田家から物資援助を受けていたものの、それでも生活は厳しく、時には自ら畑を耕し、釣りをして食料を確保する必要がありました。また、代官から食事を振る舞われた際には、その一部を懐に包んで帰り、家族への土産とするなど、経済的困窮が続いていました。

## 家族との関係

**豪姫からの援助**

秀家の妻である豪姫は、彼と共に八丈島に行くことは叶いませんでしたが、自身の実家である前田家に働きかけて、隔年で米や金銭、衣類などを送る許可を得ました。この援助は秀家が亡くなるまで続き、その後も約260年間にわたり子孫たちに支援が行われました。

## 文化的活動と人間関係

**趣味や交流**

流刑中でも秀家は和歌を詠んだり釣りを楽しんだりしており、趣味的な楽しみも忘れなかったようです。また、地元住民との交流もあり、一部からは同情を受けていました。彼が植えたとされるソテツや、彼にちなんだ銅像も今なお八丈島に残っています。

これらのエピソードは、宇喜多秀家が流刑生活を通じてどのように生き延びたかを物語っており、彼の人生や人間性について深く考察する材料となります。

宇喜多秀家が八丈島で過ごした際の支援者は誰だった

宇喜多秀家が八丈島で過ごしていた際の主な支援者は、彼の妻である**豪姫**の実家である**前田家**です。前田家は、宇喜多秀家が流刑生活を送る中で、定期的に支援物資を送っていました。具体的には、白米や金銭、医療品などが届けられ、豪姫の努力によって幕府からの許可を得て支援が行われたとされています。

また、宇喜多秀家は流刑中も島民から特別な扱いを受けており、生活は厳しいものではあったものの、前田家からの支援があったため、一定の生活水準を保つことができました.