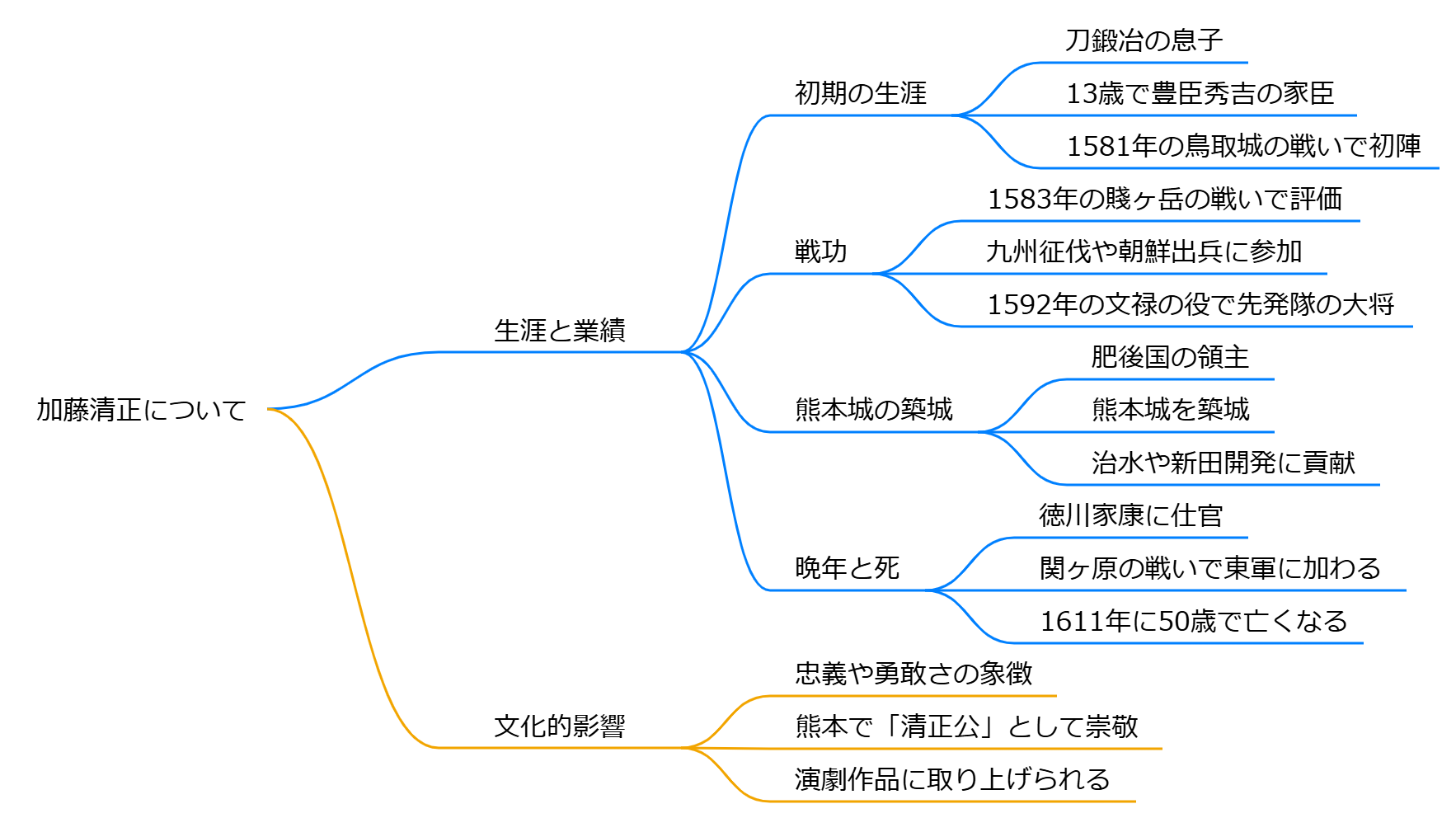

加藤清正について

加藤清正(かとうきよまさ)は、1562年に尾張国(現在の愛知県名古屋市)で生まれ、1611年に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、大名です。

彼は豊臣秀吉の家臣として知られ、特に賤ヶ岳の戦いでの活躍から「賤ヶ岳七本槍」の一人として名を馳せました。

生涯と業績

初期の生涯: 加藤清正は、刀鍛冶の息子として生まれ、幼少期から母親の教育を受けました。彼は13歳で豊臣秀吉の家臣となり、1581年の鳥取城の戦いで初陣を果たしました。

戦功: 清正は、1583年の賤ヶ岳の戦いでの勇敢な戦いぶりが評価され、豊臣秀吉の信任を得ました。彼はその後も九州征伐や朝鮮出兵に参加し、特に1592年の文禄の役では先発隊の大将として活躍しました。彼の戦闘スタイルは非常に激しく、韓国では「鬼将軍」と呼ばれるほどでした。

熊本城の築城: 清正は、肥後国(現在の熊本県)の領主として知られ、熊本城を築城しました。この城はその堅牢さから「武者返し」と呼ばれる独特の石垣で有名です。彼はまた、領地の治水や新田開発にも力を入れ、地域の発展に寄与しました。

晩年と死: 彼は豊臣秀吉の死後、徳川家康に仕官し、関ヶ原の戦いでは東軍に加わりました。清正は1611年に50歳で亡くなり、その後、彼の領地は徳川家に引き継がれました。

文化的影響

加藤清正は、武将としての業績だけでなく、後世においても多くの伝説や物語の題材となりました。

彼は忠義や勇敢さの象徴として、特に熊本では「清正公」として崇敬されています。

また、彼の生涯は歌舞伎や浄瑠璃などの演劇作品にも取り上げられ、広く知られる存在となっています。

加藤清正は、日本の歴史において重要な役割を果たした武将であり、その名は今も多くの人々に記憶されています。

加藤清正

加藤清正

加藤清正(かとう きよまさ)は、1562年に尾張で生まれ、1611年に亡くなった戦国時代から江戸時代初期にかけての著名な武将であり、大名です。彼は豊臣秀吉の家臣として知られ、特に賤ヶ岳の戦いでの活躍から「七本槍」の一人と称されました。

## 軍事的功績

加藤は、1590年の小田原征伐や朝鮮出兵(文禄・慶長の役)において重要な役割を果たしました。特に蔚山城の戦いでは、約13,000の兵で56,000の明・朝鮮連合軍を相手に籠城し、見事に撃退しました。このような軍事的成功により、彼は肥後国(現在の熊本県)の大名となり、肥後一国を治めることになりました.

## 政治的手腕と治水事業

加藤清正は武将としてだけでなく、優れた政治家でもありました。彼は肥後国を統治する際に治水や農業政策を推進し、その結果として地域経済を活性化させました。特に熊本城の築城は彼の代表的な業績であり、この城は「日本三名城」の一つとされています。

## 加藤清正の遺産

加藤清正は「土木の神様」とも称され、その治水や新田開発に関する業績は今でも評価されています。彼の影響力は現在も熊本地域に残っており、多くの人々から尊敬されています。また、彼が築いた熊本城は観光名所としても知られています。

加藤清正は、その生涯を通じて武力と政治力を兼ね備えた名将として、日本史において重要な位置を占めています。

加藤清正が築いた城はどれくらい

加藤清正が築いた城は、主に以下のようなものがあります。彼は築城の名手として知られ、特に熊本城が有名です。

## 加藤清正が築いた主な城

- **熊本城**(1591年): 加藤清正の代表作で、7年をかけて築かれました。現在も「日本三名城」の一つとされています。

- **名護屋城**(1591年): 豊臣秀吉の命により、普請奉行として関与しました。

- **西生浦倭城**(1593年): 朝鮮出兵の際に築かれた居城です。

- **蔚山倭城**(1597年): 縄張りを行った城で、朝鮮出兵中に関与しました。

- **宇土城**(1600年): 自らの隠居城として改修しました。

- **府内城**(1601年): 増築を手伝いました。

- **江戸城**(1606年): 石垣の一部を担当しました。

- **名古屋城**(1610年): 天守台の石垣を設計しました。

加藤清正はこれらの城を通じて、特に石垣技術や籠城対策に優れた工夫を施し、熊本城では120カ所以上の井戸を掘るなどして籠城戦に備えました。彼の築いた城は、今でもその技術やデザインが評価されています.

加藤清正が築いた城の特徴は何ですか

加藤清正が築いた城の特徴は主に**石垣**と**籠城対策**に集約されます。

## 石垣の特徴

加藤清正が手がけた熊本城の石垣は、特にその独特な形状で知られています。石垣は「扇の勾配」と呼ばれる曲線を描き、下部は緩やかで上部に向かって急勾配になります。この技術は「武者返し」や「清正流石組」とも称され、近江から連れてきた特殊技術を持つ石工集団「穴太衆」によって築かれました。加藤清正の石垣技術は評価が高く、後に江戸城や名古屋城でもその技術が活かされています.

## 籠城対策

加藤清正は朝鮮出兵での籠城戦の経験から、熊本城には多くの井戸を掘り(約120ヶ所)、食料としてレンコンや梅、銀杏を栽培しました。これにより、長期戦にも耐えうる体制を整えました。また、畳や壁に食料を隠す工夫も施されており、非常時に備えた徹底した籠城対策が施されています。

これらの特徴から、加藤清正が築いた熊本城は堅固な防御を誇り、「最強の城」として名を馳せています。

熊本城の「扇の勾配」はどのようにして作られたのですか

熊本城の「扇の勾配」は、石垣の設計において特に重要な要素であり、以下のようにして作られました。

## 勾配と反りの設計

**基本的な構造**

熊本城の石垣は、下部が緩やかで上部に向かって急勾配になる形状をしています。この構造は、石垣の下半分から約三分の二までは緩やかな直線(約45度)で積み上げられ、残りの部分で急激に反りを持たせる設計です。このため、最終的にはほぼ垂直に立ち上がる形になります.

**防御機能**

このような勾配は、防御力を高めるために非常に効果的です。急勾配の部分は敵兵や忍者が登ることを困難にし、「武者返し」や「忍び返し」と呼ばれる防御機能を果たします。また、このデザインは寺院建築の屋根の曲線にも似ていることから「寺勾配」とも称されています.

## 歴史的背景

この技術は、加藤清正によって施されたものであり、彼が築いた熊本城特有の「清正流石垣」として知られています。清正は石垣を高く積むために適度な勾配と反りを取り入れ、見た目の美しさと機能性を両立させることを目指しました.

このように、「扇の勾配」は熊本城の防御力と美観を兼ね備えた重要な特徴であり、城郭建築における技術革新を象徴しています。

加藤清正が築いた城のうち、現存しているものはどれですか

加藤清正が築いた城の中で、現存しているものは**熊本城**です。熊本城は、1607年に完成し、加藤清正の築城技術を象徴する名城として知られています。

### 熊本城の特徴

- **築城年**: 慶長12年(1607年)

- **構造**: 梯郭式平山城で、現在も櫓11棟、門1棟、塀1棟が国の重要文化財に指定されています。

- **歴史的背景**: 加藤清正が肥後の領主として築いた城であり、その後も細川氏が居城として使用しました。明治時代には西南戦争の戦場となり、一部が焼失しましたが、その後再建されました。

熊本城は日本三名城の一つに数えられ、観光名所としても人気があります。

加藤清正が築いた城の設計に特徴的な点は何ですか

加藤清正が築いた城、特に熊本城にはいくつかの特徴的な設計要素があります。

## 石垣の設計

**扇の勾配**: 熊本城の石垣は「扇の勾配」と呼ばれる独特な形状を持ち、下部は緩やかで上部に向かって急勾配になっています。この設計は、攻撃に対する防御力を高めるための工夫であり、特に「武者返し」や「清正流石組」として知られる技術が用いられています。

**穴太衆の技術**: 加藤清正は近江から連れてきた石工集団「穴太衆」によって、この石垣を築かせました。彼らの技術が、熊本城の石垣を天下一流とする要因となっています。

## 地形の利用

**理想的な立地**: 熊本城は三方を崖に囲まれ、一方だけ陸続きという理想的な配置がされています。北側には掘割を設けて侵入を防ぎ、周囲の地形を巧みに利用しています。

## 籠城対策

**地下水と食料確保**: 清正は籠城戦の経験から、井戸を約120ヶ所掘り、地下水を利用できるようにしました。また、非常時には食料としてレンコンや梅、銀杏を栽培するなど、徹底した備えがなされていました。

## 防衛設備

**連続桝形と櫓**: 熊本城には「連続桝形」という防衛構造があり、敵の侵入を防ぐために設計されています。また、各所には櫓が配置されており、防御機能と美しさを兼ね備えた設計となっています。

これらの特徴から、加藤清正が築いた城は単なる居住空間ではなく、高度な防衛機能を持つ戦略的拠点として設計されていることがわかります。

加藤清正が築いた城の歴史的意義は何ですか

加藤清正が築いた熊本城は、日本の歴史において多くの重要な意義を持っています。

## 歴史的背景

**築城の経緯**

熊本城は1601年から1606年にかけて加藤清正によって築かれました。彼は豊臣秀吉の命を受け、当時の最先端技術を駆使してこの城を完成させました。熊本城は、戦国時代の混乱を経て、平和な時代を迎えるための重要な拠点となりました。

**防衛機能**

熊本城はその堅牢な構造で知られ、特に「武者返し」と呼ばれる石垣の設計は、敵が攻撃する際に非常に効果的でした。この防御技術は、近代戦でもその耐久性を証明し、西南戦争では政府軍がこの城を守り抜くことができました。

## 文化的意義

**地域のシンボル**

熊本城は、地域住民にとってのシンボルであり、観光地としても多くの人々に親しまれています。国の重要文化財にも指定されており、その美しい景観や歴史的価値は、訪れる人々に感動を与えています。

**歴史的な舞台**

熊本城は、加藤清正だけでなく、宮本武蔵や西郷隆盛など、多くの歴史的人物と関わりがあります。これにより、熊本城は日本の歴史における重要な舞台として位置付けられています。

## 経済的影響

**地域発展への寄与**

加藤清正は治水工事にも力を入れ、農業生産性を向上させることで地域経済の発展にも寄与しました。これにより、熊本地域は安定した経済基盤を築くことができました。

## 結論

加藤清正が築いた熊本城は、その防衛機能や文化的価値から、日本の歴史において極めて重要な役割を果たしました。現在でも多くの人々に愛され続けているこの城は、日本文化と歴史の象徴としてその意義を持ち続けています。

加藤清正と石田三成の対立の具体的な原因は

加藤清正と石田三成の対立の具体的な原因は

加藤清正と石田三成の対立の具体的な原因は、主に以下の要素から成り立っています。

## **1. 清正召還事件**

1596年、加藤清正が朝鮮出兵中に石田三成が彼の行動を秀吉に訴えたことが対立の発端です。三成は清正に対して以下の三つの罪を指摘しました:

- 清正が小西行長を「堺の薬売り商人」と罵倒したこと。

- 無許可で「豊臣」の姓を名乗り、明国への書状に「豊臣清正」と署名したこと。

- 清正の部下が明国の使者から財貨を奪ったこと。

この訴えにより、清正は秀吉から帰国を命じられ、伏見で蟄居することになりました。この事件は清正にとって屈辱であり、三成への恨みを深める要因となりました。

## **2. 武断派と文治派の対立**

加藤清正は武断派の一員であり、石田三成は文治派として知られています。武断派は戦場での功績を重視し、朝鮮出兵を支持していましたが、文治派は行政的なアプローチを取っていました。このため、両者の間には根本的な方針の違いが存在し、特に朝鮮出兵中に三成が武功派大名たちの軍紀違反を報告したことが対立を激化させました。

## **3. 小西行長との関係**

小西行長は石田三成と親しい関係にあり、彼と共に和平交渉を進めていました。これに対して加藤清正は戦争継続を主張し、小西や三成との対立が深まる結果となりました。清正と小西行長は互いにけん制し合う関係であり、この個人的な確執も対立を助長しました。

## **4. 秀吉死後の権力闘争**

豊臣秀吉の死後、加藤清正や福島正則など武断派は三成に対抗するため結束し、実力行動に出ました。特に、加藤清正は三成を襲撃しようとする動きを見せ、その結果として関ヶ原の戦いへとつながる一連の権力闘争が展開されました。

これらの要因が複合的に作用し、加藤清正と石田三成の間には深刻な対立が生まれました。

加藤清正と石田三成の対立が決定的になったのはどの具体的な出来事だった

加藤清正と石田三成の対立が決定的になった具体的な出来事は、**朝鮮出兵**における一連の事件です。この戦争では、加藤清正を代表とする武断派と、石田三成を中心とする文治派の間で深刻な確執が生じました。

## 朝鮮出兵と対立の背景

1. **朝鮮出兵(文禄・慶長の役)**:

- 加藤清正は、1592年から始まった朝鮮出兵において活躍し、特に蔚山城の戦いでの戦功が知られています。一方、石田三成はこの出兵に対して外交的解決を模索し、和睦交渉を進めようとしました。

2. **讒言と謹慎処分**:

- 石田三成は、加藤清正の行動について豊臣秀吉に訴え、結果として加藤は謹慎処分を受けました。このことが両者の関係を悪化させました。

3. **前田利家の死**:

- 1599年に前田利家が死去したことで、武断派と文治派の仲裁役が失われ、対立はさらに激化しました。利家の死後、加藤清正ら武断派が石田三成邸を襲撃しようとしましたが、三成は逃げ延びました。

## 重要な出来事

- **七将襲撃事件**:

- 前田利家の死後、加藤清正を含む七将が石田三成を襲撃しようとした事件が発生しました。三成は徳川家康の邸宅に逃げ込み、この襲撃は未遂に終わりました。この事件は両者の敵対関係を決定づけるものとなりました。

このように、朝鮮出兵を契機として生じた一連の出来事が、加藤清正と石田三成の対立を決定的なものにしました。

武断派と文治派の考え方の違いは具体的に何だった

武断派と文治派は、豊臣政権下での武将たちの異なる考え方や役割を反映した二つの派閥です。具体的な違いは以下の通りです。

## 武断派の考え方

- **戦闘重視**: 武断派は主に戦場での武功によって出世した武将たちであり、戦闘能力が重視されました。彼らは合戦における成果を基に評価され、強行派とも呼ばれました。

- **代表的な人物**: 福島正則や加藤清正などがこの派閥に属し、朝鮮出兵などで前線で活躍しました。

## 文治派の考え方

- **行政重視**: 文治派は、平時の領内統治や新田開発、治水、検地などを行う官僚的な役割を担った武将たちです。彼らは物資輸送や後方支援を重視し、和平派とも称されます。

- **代表的な人物**: 石田三成、大谷吉継、小西行長などが文治派に属し、豊臣政権の政務を担いました。

## 対立の背景

- **時代の変化**: 戦国時代が進むにつれて、大規模な合戦が減少し、領国の安定が求められるようになったため、文治派の役割が重要視されるようになりました。これにより武断派は次第に不遇を託つようになり、文治派の発言力が増加しました。

- **感情的対立**: 特に朝鮮出兵では、文治派が前線での戦闘指揮を行う武将たちに対して厳しい報告をすることが多く、これが武断派との間に怨恨を生む要因となりました。関ヶ原の戦いは、この二つの派閥間の対立が顕在化した重要な出来事です.

このように、武断派と文治派はそれぞれ異なる価値観と役割を持ち、日本の歴史において重要な対立軸となりました。

朝鮮出兵での加藤清正の活躍が対立にどのように影響した

加藤清正の朝鮮出兵における活躍は、豊臣政権内の派閥対立に深刻な影響を与えました。以下にその影響を整理します。

## 加藤清正の戦功と武断派の台頭

加藤清正は、1592年からの文禄の役で重要な役割を果たし、特に蔚山城の戦いでの勝利が際立っています。この戦功により、彼は豊臣秀吉から高く評価され、武断派の代表的存在となりました。武断派は、戦場での実績を重視する武士たちで構成されており、清正もその一員として地位を確立しました。

## 武断派と文治派の対立

朝鮮出兵後、豊臣政権内では武断派と文治派の対立が顕在化しました。文治派は主に行政や財政を担当する官僚型の武将たちであり、石田三成がその代表格です。清正ら武断派は、戦闘を通じて権力を得た一方で、文治派が政権中枢で影響力を持つようになり、不満が蓄積されました。特に、三成が清正の戦功を悪く報告したことや、彼自身が国元での茶会を優先したことが不満を引き起こし、両者の関係は悪化しました.

## 関ヶ原の戦いへの影響

秀吉の死後、加藤清正は徳川家康との接近を図り、文治派との対立がさらに激化しました。この対立は関ヶ原の戦いへとつながり、西軍(文治派)と東軍(武断派)の衝突を引き起こしました。特に石田三成襲撃事件などが発生し、この事件は関ヶ原合戦の遠因となりました。

加藤清正の活躍は、豊臣政権内での権力構造や派閥対立を明確にし、その後の歴史的展開にも大きな影響を与えました。

石田三成が加藤清正を讒言した具体的な事例は

石田三成が加藤清正を讒言した具体的な事例は、慶長元年(1596年)の「清正召還事件」として知られています。この事件では、三成が清正の行動について秀吉に訴えたことがきっかけとなりました。

## **清正召還事件の詳細**

1. **讒言の内容**:

- 三成は加藤清正が小西行長を「堺の町人」と罵倒したことを報告しました。

- 清正が勝手に「豊臣姓」を名乗り、明国への書状に「豊臣清正」と署名したことも問題視されました。

- 清正の部下が明国の使者から奪った財貨を持ち逃げした件についても、三成は秀吉に訴えました。

2. **結果**:

- これらの讒言により、加藤清正は秀吉から帰国を命じられ、伏見で蟄居することになりました。この処分によって、清正は三成を深く恨むようになったとされています。

この事件は、石田三成と加藤清正の関係を決定的に悪化させ、その後の豊臣政権内での対立にも影響を与えました。特に、朝鮮出兵中の戦略や指揮において両者の意見が対立し、最終的には清正が三成を襲撃する事態にも発展しました.

豊臣秀頼が文治派に操られていると考えられた理由は

豊臣秀頼が文治派に操られていると考えられた理由は、彼の幼少期における権力構造と豊臣政権内の派閥対立に起因します。

## 幼少期と権力の不在

秀頼は豊臣秀吉の死後、わずか6歳であったため、実権を持つことができず、周囲の大名や武将に依存せざるを得ませんでした。この状況下で、文治派の石田三成や小西行長が彼の後見役となり、政務を取り仕切ることになりました。これにより、秀頼は彼らの意向に大きく影響され、「操られている」と見なされる要因となりました。

## 文治派と武断派の対立

豊臣政権内では文治派(政務を担う派閥)と武断派(軍務を担う派閥)の対立がありました。文治派は主に平時の統治や物資輸送を担当しており、武断派は戦場での戦功によって地位を築いていました。秀吉の死後、武断派の中には文治派に対する不満が高まり、特に石田三成が前線で戦う武将たちの働きを悪く報告したことから、彼らとの関係が悪化しました。

このような背景から、秀頼は文治派によって操られているとの見方が広まりました。特に彼が成人する前に政権内での権力争いが激化し、家康との対立も深まったため、秀頼自身が自立した権力を持つことは難しかったとされています。

加藤清正が肥後国を統治した際の具体的な政策は

加藤清正が肥後国を統治した際の具体的な政策は

加藤清正が肥後国を統治した際の具体的な政策は、地域の発展と安定を図るための多様な施策に基づいていました。以下にその主な政策をまとめます。

## 治水・灌漑事業

- **白川の改修**: 清正は白川の流路を人工的に直線化し、蛇行部分を塞き止めることで洪水のリスクを減少させました。これにより、農業用水の供給が安定し、水田の面積が約25倍に増加しました。

- **用水路の整備**: 清正は多くの用水路を整備し、阿蘇山からの火山灰土による堆積を防ぐ工夫を施しました。特に「鼻ぐり井手」と呼ばれる独自の灌漑システムが有名です。

## 農業政策

- **検地の実施**: 1589年には肥後で検地を行い、土地の面積や収穫量を調査しました。この検地により、年貢制度が整備され、農民の耕作権が保証されました。

## 商業政策

- **城下町の整備**: 熊本城下町では、碁盤目状の町割りや寺院配置を行い、防衛機能と商業活動を両立させました。町の防衛策として細い路地に兵を潜ませる工夫も施されています。

## 社会政策

- **徴税と動員**: 清正は徴税時に百姓を人質として取り、逃亡者が出た村には制裁措置を講じるなどして、逃亡や未進を防ぐ努力をしました。この政策は一部で反発を招くこともありました。

加藤清正はこれらの政策を通じて、肥後国の基盤を強化し、その後の地域発展に大きく寄与しました。彼の治水・土木事業は「土木の神様」と称されるほど評価されています。

加藤清正が城下町を整備する際の具体的な方法は

加藤清正が城下町を整備する際の具体的な方法は、主に以下のような施策に基づいています。

## 河川の改修と整備

- **白川の直線化**: 熊本城の完成後、清正は白川の蛇行部分を直線化し、外堀としての防衛機能を強化しました。これにより、新たな土地が生まれ、城下町の基盤が整えられました。

- **坪井川との分流**: 白川と合流していた坪井川を切り離し、内堀としての役割を持たせることで、防御機能を高めました。この改修により、物流ルートとしても重要な役割を果たしました。

## 用水路と灌漑システム

- **渡鹿用水の建設**: 清正は白川水系最大規模の水利施設である渡鹿用水を築造し、農業用水を確保しました。これにより、熊本市内の農業発展に大きく寄与しました。

- **鼻ぐり井手の導入**: 阿蘇特有の火山灰土が溜まるのを防ぐために、井手(用水路)を壁で仕切り、水流を速める工夫が施されました。このシステムは現在も利用されています。

## 防衛機能の強化

- **土塁と堀の設置**: 城下町を囲むように堀や土塁が設けられ、防衛策が強化されました。特に白川には橋を一つだけ設けることで、敵の侵入を防ぐ工夫がなされました。

- **街道の利用**: 薩摩街道から続く豊前街道を熊本城内に通すことで、敵を誘引する逆転の発想も見られます。これにより、城下町と城自体の防御力が高まりました。

## 都市計画

- **碁盤目状の町割り**: 城郭を中心にした碁盤目状の都市計画が施され、商業や住居が効率的に配置されました。この計画は、戦国時代から近世にかけて発展した城下町特有の特徴です。

加藤清正によるこれらの施策は、熊本市の発展と防衛力向上に大きく寄与し、今日まで続く地下水システムや農業基盤を形成する重要な要素となっています。

加藤清正の治水事業の具体的な内容は

加藤清正の治水事業は、江戸時代初期に熊本地域で行われた大規模な河川改修および水利施設の整備を含み、地域の農業発展や洪水対策に寄与しました。以下にその具体的な内容を示します。

## 主要な治水事業

**白川の改修**

- **流路の直線化**: 清正は白川の蛇行を直線化し、熊本城を外堀として利用することで防御力を高めました。

- **水門と堰の設置**: 白川には石塘や石塘堰、二本木堰を築き、水量調節や水田の保護を図りました。

**菊池川の整備**

- **干拓事業**: 河口玉名での干拓や、横島小島石塘、唐人川の改修を行い、舟運や農業用水の確保に貢献しました。

**緑川と球磨川**

- **鵜の瀬堰と流土沈降池**: 緑川では鵜の瀬堰を設置し、流土沈降池(六門わんど)を設けることで土砂流入を防ぎました。また、球磨川には遥拝堰が設置されました。

**灌漑用水路「鼻ぐり井手」**

- **独自技術の導入**: 「鼻ぐり井手」は、白川から引いた水を利用して土砂が溜まらないよう工夫された灌漑用水路であり、現在でも181haの水田を潤しています。これは、特に火山灰土壌における土砂管理に効果的です。

## 社会的影響

清正は治水工事に従事する人々に対して米や給金を支払い、労働条件にも配慮しました。このような取り組みは地域社会全体を巻き込み、熊本地域の発展に寄与しました。加藤清正は「土木の神様」として親しまれ、その功績は現在も評価されています。

加藤清正が農業政策にどのような変革をもたらしたか

加藤清正は、熊本地域において農業政策に大きな変革をもたらしました。彼の主な業績は、治水と農業用水の整備に集中しており、これにより地域の農業生産性が向上しました。

## **治水事業の推進**

清正は、白川の流れを整備し、氾濫を防ぐための堤防や水門を築きました。この治水工事により、農地が洪水から守られ、安定した農業経営が可能となりました。特に、白川を直線化し、新たな河道を設けることで、周辺地域の安全性を高めました。

## **農業用水路の整備**

彼はまた、多くの用水路や取水堰を設置し、農業用水の供給体制を確立しました。具体的には、渡鹿用水と呼ばれる大規模な水利施設を築き、これによって約3500町(約3470ヘクタール)のかんがい面積が確保されました。このような用水路は現在でも利用されており、熊本の農業にとって重要な役割を果たしています。

## **地下水供給の促進**

清正が開発した水田によって、大量の水が地下へ供給されるようになり、熊本は「日本最大の地下水都市」として知られるようになりました。彼の施策によって良質な地下水が育まれ、現在も地域住民の生活を支えています。

## **新しい農法の導入**

加藤清正は、新しい農法や技術を取り入れることにも積極的でした。これにより、熊本地域での米作りやその他作物の生産性が向上し、地域経済に貢献しました。彼の取り組みは単なるインフラ整備にとどまらず、地域全体の発展につながる重要な要素となりました。

加藤清正の農業政策は、その後400年以上経った今でも熊本地域に影響を与え続けており、彼は地元住民から「清正公」として親しまれています。

加藤清正が商業政策で行った具体的な取り組みは

加藤清正は、肥後の統治において商業政策に関して多くの具体的な取り組みを行いました。以下にその主な施策をまとめます。

## 商業政策の具体的取り組み

1. **城下町の整備**

加藤清正は熊本城を中心に城下町を整備し、商業活動を促進しました。この整備により、商人や職人が集まり、経済が活性化しました。

2. **治水事業の推進**

頻繁に氾濫していた白川を制御するための治水・灌漑事業を実施しました。これにより農業生産が向上し、農産物の供給が安定したことで、商業活動も活発化しました。

3. **交通路の改善**

交通インフラの整備を行い、物資の流通を円滑にしました。特に水運や街道の整備が重要であり、これが商業活動の基盤となりました。

4. **農業と商業の連携**

農業生産を支えるために、農地の開発や新しい農法の導入を行い、その成果として生産された農産物を商業的に流通させました。これにより地域経済全体が活性化しました。

5. **新商品の開発と販路拡大**

加藤清正は新たな商品開発にも積極的でした。例えば、干し納豆(コルマメ)の発案は彼によるもので、この商品は後に広く流通しました。

加藤清正のこれらの取り組みは、肥後を豊かにするための基盤を築き、地域経済の発展に寄与しました。彼の政策は、商業活動だけでなく、農業や交通など多方面にわたる影響を及ぼしました。

加藤清正が肥後国を統治する際の財政政策は

加藤清正が肥後国を統治していた際の財政政策は、主に農業振興、治水事業、そして徴税や物資調達の厳格な実施に焦点を当てていました。

## 財政政策の概要

**1. 農業振興と治水事業**

- 清正は、白川やその他の河川の治水・灌漑事業を推進し、農業生産を増大させました。特に、白川を制御することで農地への水供給を安定させ、領民から感謝される成果を上げました。

- また、熊本城の築城や城下町の整備も行い、地域経済の発展に寄与しました。

**2. 重税と物資調達**

- 朝鮮出兵などによる軍事活動のため、清正は重税を課し、農民からの物資調達を強化しました。これにより領民には大きな負担がかかり、反発も生じました。

- 徴税や人夫動員の際には、逃亡した者への制裁措置として百姓を人質に取ったり、逃亡した村には欠員期間分の賠償金を課すなどの厳しい手段が取られました。

**3. 経済的基盤の整備**

- 清正は南蛮貿易にも取り組み、領地経営を積極的に行うことで肥後国の経済基盤を強化しました。特に、ルソンへの貿易船派遣による軍需品の調達も試みましたが、朝鮮出兵による緊張から思うような成果は上がりませんでした。

## 結論

加藤清正の財政政策は、農業と商業の発展を促進しつつも、重税や厳しい徴収方法が領民に大きな負担を強いる結果となりました。彼の治水事業や経済政策は肥後国の発展に寄与しましたが、その実施過程では多くの困難も伴ったことが明らかです。

加藤清正が蔚山城の戦いでの活躍についてもっと知りたい

加藤清正が蔚山城の戦いでの活躍についてもっと知りたい

加藤清正は、蔚山城の戦いにおいて重要な指揮官として活躍しました。この戦いは、慶長の役の一環であり、特に第一次蔚山城の戦い(1597年12月22日 - 1598年1月4日)と第二次蔚山城の戦い(1598年9月下旬 - 10月初め)の2回にわたって行われました。

## 第一次蔚山城の戦い

**背景と経過**

第一次蔚山城の戦いでは、明軍と朝鮮軍の連合軍が約56,900人で蔚山城を包囲しました。加藤清正は、当初西生浦にいたものの、急報を受けて蔚山に戻り、籠城する日本軍を指揮しました。彼は約13,000人の兵力で籠城し、明・朝鮮連合軍の攻撃に対抗しました。

**攻防戦**

12月23日、連合軍が未完成の城を攻撃し、日本軍は660人以上の戦死者を出しましたが、加藤は内城に後退しつつも日暮れまでに敵を撃退しました。明軍はこの攻撃で約20,000人の損害を被り、その後も日本軍は援軍を受けて持ちこたえました。

**結果**

この戦闘は日本軍の勝利となり、加藤清正はその指揮力と勇気が評価されました。彼は蔚山城を守り抜くことで、日本軍全体の士気を維持することに成功しました。

## 第二次蔚山城の戦い

**再度の籠城**

第二次蔚山城の戦いでは、加藤清正が再び籠城し、防御に徹しました。明軍は約24,000人、朝鮮軍は5,514人で攻撃を仕掛けましたが、日本軍は約10,000人で防衛しました。

**戦闘状況**

この時期、日本では豊臣秀吉が死去したため士気が低下していましたが、加藤は冷静に防御を続けました。最終的には明・朝鮮連合軍が撤退し、日本軍が勝利を収めました。

## 清正の影響

加藤清正は蔚山城での経験を通じて、その後の熊本城築城にも影響を与えました。また、彼の活躍は武断派と文治派との対立にも寄与し、日本史における重要な武将として名を残しました。彼の指揮下で日本軍は数々の困難を乗り越え、士気を高めることに成功したことから、その評価は今なお高いものとなっています。

加藤清正が蔚山城の戦いでどのような戦略を用いたの

加藤清正が蔚山城の戦いで用いた戦略は、主に**籠城戦**と**防御の強化**に基づいています。この戦いは1597年から1598年にかけて行われ、清正は日本軍の指揮官として重要な役割を果たしました。

## 戦略の詳細

### 1. **籠城戦の実施**

清正は、敵軍による急襲を受けた際、迅速に蔚山城に戻り、籠城戦を開始しました。彼は未完成の城内で防御体制を整え、敵の攻撃に備えました。日本軍は約10,000人が籠城し、明・朝鮮連合軍の攻撃を受けることになりました。

### 2. **防御の強化**

蔚山城が築城中であったため、清正は防御設備を強化し、兵士たちには物資や兵器を確保させました。特に、海に近い立地を活かして物資供給を行い、長期的な籠城が可能となりました。

### 3. **援軍の活用**

清正は援軍の到着を待ち、その支援を受けて戦局を有利に進めました。特に毛利秀元などからの援軍が到着し、士気を高める要因となりました。

### 4. **反撃の展開**

敵軍による攻撃が続く中で、清正は反撃を行い、多くの敵兵士に損害を与えました。特に明・朝鮮連合軍は大きな損失を被り、最終的には撤退する結果となりました。

## 結論

加藤清正は蔚山城の戦いで籠城戦と防御強化という戦略を駆使し、敵の攻撃に耐え抜きました。この戦略的選択が日本軍の生存とその後の戦局に大きな影響を与えました。

蔚山城の戦いでの加藤清正の軍事的能力について詳しく知りたい

加藤清正の軍事的能力は、蔚山城の戦いにおいて特に際立っていました。この戦闘は1598年に行われ、日本軍が明・朝鮮連合軍に対して籠城戦を展開した重要な戦いです。

## 戦闘の背景

蔚山城は、未完成の状態で明・朝鮮軍による攻撃を受けました。加藤清正は、急報を受けて西生浦から蔚山に戻り、籠城戦を指揮しました。彼の指揮下で、日本軍は明・朝鮮連合軍約56,900人に対抗しましたが、実際の兵力は1万にも満たない状況でした。

## 加藤清正の指揮と戦術

### **冷静な判断力**

加藤清正は、敵の攻撃を受けた際に即座に行動し、籠城する日本軍をまとめました。彼は内城に後退しつつも、日暮れまでに敵軍を撃退することに成功しました。彼の迅速な判断と行動力は、戦局を有利に保つ要因となりました。

### **適材適所の人材活用**

清正は部下の能力を見極め、それぞれに適切な役割を与えることでその強みを引き出しました。戦闘中も、彼は部下たちを鼓舞し、士気を高めることに努めました。これにより、日本軍は劣勢にもかかわらず効果的な防御を維持しました。

### **緻密な計画と分析**

加藤清正は敵の兵力や地形を綿密に調査し、最適なタイミングで反撃を行いました。彼の決断力と行動力は、多くの戦いで勝利をもたらしましたが、それは単なる勢いではなく、緻密な計画と冷静な分析に基づいていました。

## 結果と影響

蔚山城の戦いでは、日本軍が圧倒的な兵力差にもかかわらず持ちこたえ、連合軍に多大な損害を与えました。最終的には援軍が到着し、日本軍が勝利を収める結果となりました。この戦いでの加藤清正の指揮能力と戦術的判断は、彼が日本軍中で最強の武将とみなされる理由となりました。

蔚山城の戦いでの日本軍と明・朝鮮軍の戦力比についてもっと知りたい

蔚山城の戦いは、1598年に行われた慶長の役の重要な戦闘であり、日本軍と明・朝鮮連合軍の間で激しい攻防が繰り広げられました。この戦闘における両軍の戦力比について詳しく見ていきます。

## 第一次蔚山城の戦い

### 戦闘の概要

- **日時**: 1598年1月29日から2月9日

- **場所**: 朝鮮国慶尚道蔚山

- **結果**: 日本軍の勝利

### 交戦勢力と戦力

- **明軍**: 約44,800人

- **朝鮮軍**: 約12,500人

- **合計**: 約57,000人

対する日本軍は、籠城していた兵力が約10,000人で、援軍として約13,000人が到着したとされています(諸説あり)。これにより、日本軍は合計で約23,000人の兵力を持っていました。

### 戦力比

この戦闘における戦力比は以下の通りです:

- **明・朝鮮連合軍**: 約57,000人

- **日本軍**: 約23,000人

したがって、明・朝鮮連合軍は日本軍に対して約2.5倍の兵力を有していたことになります。

## 第二次蔚山城の戦い

この後、同年9月下旬から10月初めにかけて第二次蔚山城の戦いも行われました。この時、明・朝鮮連合軍は約29,500人(明軍24,000人、朝鮮軍5,514人)で、日本軍は約10,000人でした。ここでも日本軍は籠城し、防御を固めましたが、連合軍に対する優位性は依然として存在しました。

### 戦力比(第二次)

- **明・朝鮮連合軍**: 約29,500人

- **日本軍**: 約10,000人

## 結論

蔚山城の戦いでは、明・朝鮮連合軍が日本軍に対して圧倒的な兵力差を持っていましたが、日本側は籠城戦術と指揮官の能力によって勝利を収めることができました。このような戦力比とその結果は、当時の戦争における戦術や指揮能力が如何に重要であったかを示しています.

蔚山城の戦いでの日本軍の損害について詳しく知りたい

第一次蔚山城の戦い(1598年)は、豊臣政権の日本軍と明・朝鮮連合軍との間で行われた重要な戦闘であり、日本軍は多大な損害を被りました。

## 日本軍の損害

- **戦死者数**: 日本軍は660余名の戦死者を出しました。合戦後の調査によると、敵兵の遺体として10,386体が確認されています。

- **兵力**: 日本側は籠城時に約10,000人が配置されていましたが、明・朝鮮連合軍は約57,000人という圧倒的な兵力を持っていました。

- **食糧不足と寒さ**: 城が未完成だったため、食糧や水が不足し、冬の寒さにより多くの兵士が凍死や飢えに苦しむ事態となりました。

## 戦闘の経過

日本軍は加藤清正の指揮の下、籠城戦を展開しましたが、連日続く攻撃に対して持ちこたえることが難しく、厳しい状況に追い込まれました。特に、冬季の厳しい環境は日本軍にとって大きな障害となり、多くの兵士が倒れる結果となりました。

## 結果

この戦いは最終的に日本軍の勝利となりましたが、その過程で日本側も非常に厳しい損害を被ったことは否定できません。明軍は約20,000人が戦死したとされ、日本軍も多くの犠牲を払ったことから、戦闘は双方にとって痛みを伴う結果となりました。

蔚山城の戦いでの加藤清正と楊鎬の対決について知りたい

蔚山城の戦いは、1598年1月29日から2月9日までの間に行われた戦闘で、加藤清正と明の将軍楊鎬との間で繰り広げられました。この戦いは、文禄・慶長の役の一環として位置づけられています。

## 戦闘の背景

蔚山城は日本軍が占拠していた重要な拠点であり、明・朝鮮連合軍はこの城を攻略することを目指しました。加藤清正は日本軍の指揮官として、蔚山城を守るために急行し、籠城戦を展開しました。明軍は楊鎬の指揮の下、約56,900人の兵力で攻撃を仕掛けましたが、日本側は約23,000人で防衛に当たりました。

## 戦闘経過

戦闘は非常に激しく、初期の攻撃では明・朝鮮連合軍が日本軍に660人以上の死者を出させることに成功しましたが、加藤清正は迅速に反撃し、日暮れまでに連合軍を撃退しました。その後も連合軍は攻撃を続けましたが、日本軍は巧妙な防衛戦術を駆使し、特に銃撃によって多くの死傷者を出させました。

### 楊鎬との対決

楊鎬は明軍の指揮官として、日本側との直接的な対決が期待されていました。彼は攻撃を指揮し続けましたが、日本側の強固な防衛と援軍到着によって、最終的には撤退を余儀なくされました。戦闘終結時には、明・朝鮮連合軍は約20,000人もの損失を被り、日本側が勝利を収めました。

## 結論

蔚山城の戦いは加藤清正と楊鎬との間で繰り広げられた重要な戦闘であり、日本側が防衛に成功したことが特徴です。この戦いは、文禄・慶長の役における日本と明・朝鮮連合軍との関係や戦争の流れに大きな影響を与えました。

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由は

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由は

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由は、彼の幼少期からの忠誠心や秀吉との関係、さらには戦国時代の政治的背景に起因しています。

## 幼少期からの忠誠

加藤清正は、1562年に尾張で生まれ、豊臣秀吉と同郷でした。幼少期から秀吉に仕え、小姓として彼の側にいたことが、清正の忠誠心を育む基盤となりました。彼は武芸に優れ、賤ヶ岳の戦いでは「七本槍」の一人として活躍し、その名声を高めました。

## 政治的背景と役割

清正は、豊臣政権下で重要な役割を果たしました。特に、肥後国の代官として、領地の統治や農業政策、治水事業などに尽力し、その手腕が評価されました。また、九州征伐や朝鮮出兵にも参加し、戦功を挙げることで豊臣家に対する忠誠を示しました。

## 徳川家康との関係

関ヶ原の戦いでは、加藤清正は徳川家康側に与えました。この決断は、豊臣政権内での派閥争いや自身の立場を考慮した結果とされています。彼は家康と協力し、西軍勢を打破することで肥後半国を与えられ、大名としての地位を確立しました。

## 結論

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由は、彼の忠誠心や政治的役割、さらには歴史的な状況によるものであり、その後の行動もこれらの背景から影響を受けています。

加藤清正が豊臣秀吉に与した具体的な条件は

加藤清正が豊臣秀吉に与した具体的な条件は、彼の忠誠心や戦功に基づくものであり、以下のようなポイントが挙げられます。

## 1. 幼少期からの仕官

- 加藤清正は幼少期から秀吉に仕え、小姓として彼の信任を得ていました。この時期に彼は秀吉の側近としての経験を積み、将来の地位を築く基盤を形成しました。

## 2. 戦功と領地の拡大

- 賤ヶ岳の戦いでの活躍により、清正は3000石の知行を得ました。さらに1590年には肥後半国(現在の熊本県)の領主となり、52万石(実質的には79万石)の大名へと昇進しました。

## 3. 朝鮮出兵への参加

- 清正は朝鮮出兵において重要な役割を果たし、特に文禄の役では二番隊を率いました。彼は明への講和条件を伝える役割も担っており、これにより秀吉からの信任を強化しました。

## 4. 政治的役割と統治

- 清正は豊臣政権下で代官として蔵入地の管理や新たな領主が入国するまでの臨時統治を任されました。特に肥後では治水や農業政策などで優れた手腕を発揮し、その統治能力が評価されました。

## 5. 関ヶ原の戦いとその後

- 関ヶ原の戦いでは東軍に加わり、西軍勢力との戦闘で勝利を収めました。これにより、清正は小西行長旧領の肥後半国を与えられ、大名としての地位を確立しました。

加藤清正は、豊臣秀吉に対して忠実であり続けることで、数々の特権と地位を獲得し、その後も豊臣政権内で重要な役割を果たしました。

関ヶ原の戦いでの加藤清正の役割は

加藤清正は関ヶ原の戦いにおいて、直接的な戦闘には参加しなかったものの、東軍の重要な支持者として活躍しました。彼の役割は主に九州での西軍勢力との戦闘に集中しており、その行動が戦局に影響を与えました。

## 清正の事前の動き

関ヶ原合戦が行われる前、加藤清正は徳川家康に接近し、東軍に加わる意向を示しました。彼は石田三成ら西軍の動きを警戒し、家康との連携を強化するために行動を起こしました。特に、清正は黒田如水と連絡を取り、九州の西軍勢力に対抗するための準備を進めていました。

## 宇土城攻防戦

関ヶ原合戦が行われた9月15日、清正は宇土城を攻撃しました。この城は小西行長が守っており、清正は彼の領地を奪うことを狙っていました。宇土城では激しい攻防が展開され、清正の部隊は最終的に城を開城させることに成功しました。この攻撃は、関ヶ原での決戦が終わった後、西軍の士気を大きく削ぐ結果となりました。

## 戦後の影響

関ヶ原の戦い後、清正はその功績により肥後半国(52万石)を与えられ、熊本藩主となりました。彼の行動は徳川家康の政権基盤を強化し、西軍勢力の抑え込みに寄与したため、戦後の論功行賞でも高く評価されました。

このように、加藤清正は関ヶ原の戦いには直接参加しなかったものの、その戦略的な行動と九州での勝利によって東軍に貢献し、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

加藤清正が豊臣秀吉に与した後、どのような影響があったか

加藤清正が豊臣秀吉に仕えた後、彼の活動は日本の歴史に多大な影響を与えました。以下にその主要な影響をまとめます。

## 加藤清正の統治と発展

**肥後国の統治**

加藤清正は、秀吉の信任を受けて肥後国(現在の熊本県)を任されました。彼は治水や農業政策、商業政策に優れた手腕を発揮し、地域経済の発展に寄与しました。特に、白川の治水事業は農業生産を増大させ、領民から感謝される結果となりました。

**熊本城の築城**

清正は熊本城を築城し、この城は後に「日本三名城」の一つとして知られるようになります。彼の築いた城とその周辺の整備は、肥後国の防衛力を高めるとともに、地域の繁栄にも寄与しました。

## 朝鮮出兵とその影響

**文禄・慶長の役**

清正は朝鮮出兵にも参加し、特に慶長の役では蔚山城の戦いで大活躍しました。この戦いでは、少数の兵力で連合軍を撃退し、その武勇が際立ちました。しかし、この出兵は豊臣家内で武断派と文治派との対立を生む要因ともなり、特に石田三成との関係が緊張しました。

**外交的役割**

清正は明への和平交渉でも重要な役割を果たしましたが、その過程で他の武将との対立が生じました。彼の独断専行が疑われ、謹慎処分を受けることもありましたが、その後も戦場での活躍が評価され続けました。

## 豊臣政権への忠誠と徳川時代

**関ヶ原の戦い**

関ヶ原の戦いでは西軍として参加できなかったものの、彼は徳川家康に協力し、西軍勢力を打破しました。その結果、肥後半国52万石という大名となり、豊臣家から徳川家への政権移行期においても重要な地位を維持しました。

**豊臣家への忠義**

加藤清正は徳川政権下でも豊臣家への忠義を忘れず、その姿勢が評価されました。彼は新しい政権下で適応しつつも、自らの信念を貫く姿勢を保ちました。

加藤清正の活動は、豊臣政権の維持や地域社会の発展に寄与し、日本史における重要な人物として位置づけられています。

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由と、他の武将の動きはどう違ったか

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由と、他の武将の動きの違いについて解説します。

## 加藤清正が豊臣秀吉に与した理由

**忠誠心と信義**

加藤清正は、幼少期から豊臣秀吉に仕え、その忠誠心を貫きました。彼は秀吉の信任を受け、数々の戦で功績を上げることで、地位を確立しました。特に賤ヶ岳の戦いでの活躍は、彼の名声を高める要因となりました。清正は秀吉からの恩義を忘れず、彼が亡くなった後もその信義を貫き続けました。

**戦略的な判断**

清正は戦国時代において、豊臣家が力を持つことが自身や領地の安定につながると考え、秀吉への支持を選択しました。彼は秀吉の政策や戦略に従い、特に朝鮮出兵では重要な役割を果たしました。

## 他の武将との動きの違い

**石田三成との対立**

石田三成は、豊臣家内部で和平志向を強く持ち、特に朝鮮出兵に対して慎重でした。彼は清正とは異なり、戦争よりも外交的解決を重視し、その結果として清正との対立が生じました。

**徳川家康との関係**

徳川家康は、豊臣家と敵対する立場にありました。彼は秀吉の死後、その権力を強化し、西軍との戦いでは自らの勢力拡大を狙いました。加藤清正が豊臣家に忠誠を尽くす一方で、家康はその逆の行動を取っており、この二者の動きには明確な対比が見られます。

**信長との比較**

織田信長と比較すると、清正はより忠実な部下としての姿勢を示しました。信長は敵対者を徹底的に排除するスタイルでしたが、清正は主君への忠誠心から行動し、その結果として豊臣家の安定に寄与しました。

## 結論

加藤清正が豊臣秀吉に与した理由は、その忠誠心と戦略的判断によるものであり、他の武将たちとは異なる行動様式が見られました。特に石田三成や徳川家康との関係性は、清正の選択と対照的であり、それぞれの武将が抱える信念や目的によって動きが大きく異なることが明らかです。

加藤清正が豊臣秀吉に与したことで得た恩賞は

加藤清正が豊臣秀吉に仕えたことで得た恩賞は、彼の軍事的功績と政治的能力に基づいています。以下にその詳細を示します。

## 賤ヶ岳の戦いでの恩賞

- **賤ヶ岳の戦い**: 1583年に行われたこの戦いで、加藤清正は「賤ヶ岳の七本槍」の一人として知られ、特に優れた戦功を挙げました。この戦いの結果、彼は約500石から3,000石に知行が増加しました。

- **所領の拡大**: 賤ヶ岳の戦い後、加藤清正は近江(現在の滋賀県)、山城(京都府南部)、河内(大阪府東部)などの土地を与えられ、これにより彼は名実ともに有力な武将となりました。

## 関ヶ原の戦いと肥後半国

- **関ヶ原の戦い**: 1600年には関ヶ原の戦いにおいて西軍として九州で戦い、その功績により小西行長旧領の肥後半国を与えられました。これにより彼は52万石という大名となりました。

- **熊本城の築城**: 清正は肥後統治を進める中で熊本城を築き、その名城としての地位を確立しました。熊本城は「日本三名城」の一つとされており、彼の治水や農業政策も高く評価されています。

## 結論

加藤清正は豊臣秀吉から多くの恩賞を受け、その結果として肥後一国を治める大名となり、優れた統治者としても知られるようになりました。彼の軍事的な成功と政治的な手腕が、豊臣政権下での地位向上に寄与したことは明らかです。