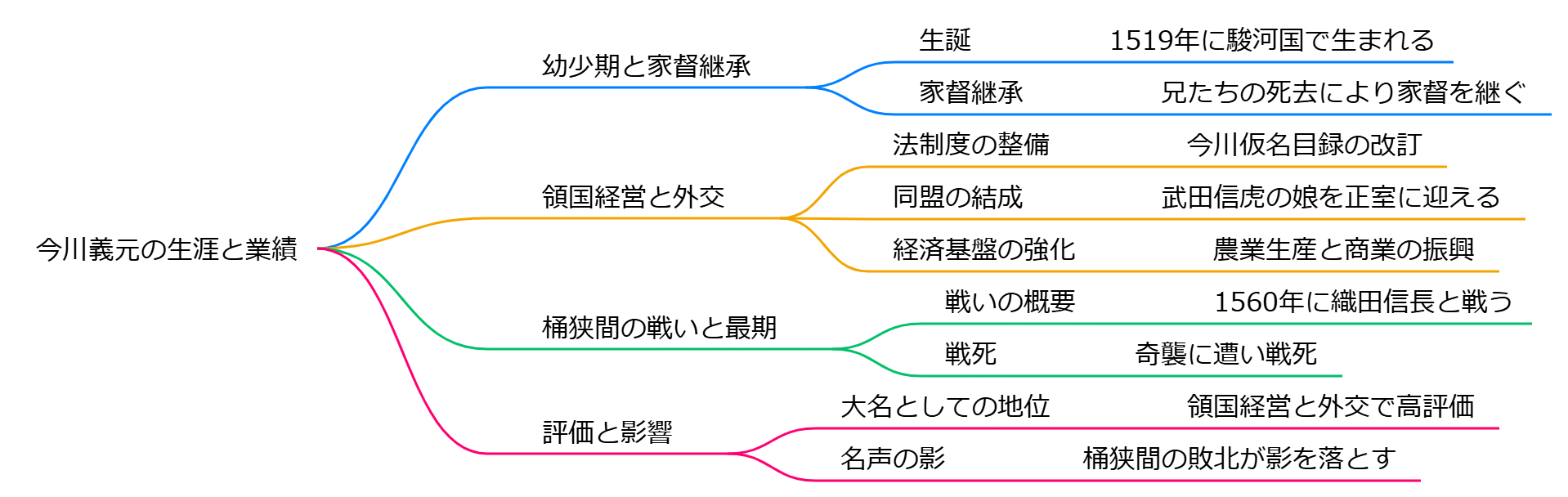

今川義元の生涯と業績

今川義元(いまがわよしもと)は、1519年に駿河国(現在の静岡県)で生まれた戦国時代の武将であり、今川家の第11代当主です。

彼は「海道一の弓取り」と称され、軍事的な才能と外交手腕を持ち合わせた大名として知られています。

幼少期と家督継承

義元は今川氏親の五男として生まれ、兄たちの存在から家督を継ぐ可能性は低いとされていました。

そのため、4歳の時に出家し、僧侶としての教育を受けました。

しかし、1536年に兄の今川氏輝と次兄の今川彦五郎が相次いで死去したことで、家督継承権が義元に巡ってきました。

彼は還俗し、家督を継ぐことになります。

領国経営と外交

義元は当主となった後、領国の安定と発展に尽力しました。

彼は父の制定した「今川仮名目録」を改訂し、領国の法制度を整備しました。

また、武田信虎の娘を正室に迎え、武田家との同盟を結ぶことで、周辺大名との関係を強化しました。

しかし、この同盟は北条氏との関係を悪化させ、河東一乱が勃発する原因となりました。

義元はまた、農業生産の向上や商業の振興にも力を入れ、領国の経済基盤を強化しました。

彼の治世下で、駿河・遠江・三河の地域は豊かになり、今川家の最盛期を迎えました。

桶狭間の戦いと最期

義元の名は特に桶狭間の戦い(1560年)で知られています。

この戦いでは、彼は25,000の大軍を率いて織田信長の軍勢に挑みましたが、信長の奇襲に遭い、戦死しました。

この敗北は今川家の衰退を招くこととなり、義元は戦国時代の悲劇的な英雄として後世に語り継がれることになります。

評価と影響

今川義元は、戦国時代の大名としての地位を確立し、領国経営や外交においても高い評価を受けています。

彼の治世は、今川家の繁栄をもたらした一方で、桶狭間の戦いによる敗北が彼の名声に影を落とす結果となりました。

後世の創作や評価においては、彼はしばしば「公家かぶれの大名」として描かれることもありますが、実際には優れた軍事指導者であり、内政にも優れた手腕を発揮した人物でした。

今川義元

今川義元

今川義元(いまがわ よしもと)は、戦国時代の日本における重要な武将であり、大名として知られています。彼は駿河、遠江、三河の領国を統治し、その政治的・軍事的な能力から「海道一の弓取り」と称されました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

今川義元は1536年に兄の今川氏輝が死去した後、家督を相続しました。彼の父、今川氏親は分国法「今川仮名目録」を制定し、義元はこれに21条を追加して領国の統治を強化しました。

**領国の拡大**

義元は、駿河や遠江、三河を豊かな国に育て上げるために、優れた領国経営を行いました。特に、農業生産の向上や外交力を駆使して領土を拡大しました。彼は北条氏から富士川以東を奪い、織田氏から三河を守るなどの戦略的な行動を取りました。

## 桶狭間の戦い

義元は1560年に発生した桶狭間の戦いで有名です。この戦いでは、彼は約25,000の兵力を率いていましたが、わずか2,000の織田信長に敗北しました。この結果は義元の評価に影響を与え、「公家風の大名」というイメージが後世に残ることになりました。

## 評価と影響

今川義元は、その死後も評価され続けています。彼は単なる敗者ではなく、戦国時代屈指の実力者であったとされます。桶狭間の戦いは天下統一への道筋を変える重要な出来事であり、義元にはその資格と能力があったとも言われています。

今川義元の「海道一の弓取り」の具体的な戦歴は

今川義元は「海道一の弓取り」と称される戦国時代の武将であり、彼の戦歴にはいくつかの重要な戦闘が含まれています。

## 主な戦歴

- **1537年(天文6年)**: 武田信虎の長女・定恵院を妻に迎え、武田家との同盟を結ぶ。この同盟は今川家の勢力拡大に寄与しました。

- **1542年(天文11年)**: 第一次小豆坂の戦いで織田軍と衝突。結果は不明ですが、今川軍はこの戦闘を通じて織田家との緊張関係を強めました。

- **1548年(天文17年)**: 第二次小豆坂の戦いで勝利し、織田氏の三河の拠点・安祥城を攻略。これにより、三河をほぼ支配下に置きました。

- **1560年(永禄3年)**: 桶狭間の戦いで織田信長に敗北。義元は25,000人の兵を率いて尾張国へ侵攻しましたが、信長の奇襲に遭い、討たれました。この戦いは彼の名声に大きな影響を与え、「海道一の弓取り」としての評価が過小評価される原因となりました。

## 結果と影響

今川義元はその生涯を通じて、駿河国や遠江国から三河国まで領土を拡大し、今川家の最盛期を築きました。しかし、桶狭間の戦いでの敗北が彼の運命を決定づけ、以降は織田信長が台頭する契機となりました。この戦闘は日本史における重要な転換点とされており、義元の死後、今川家は次第に衰退していきました.

今川義元が「海道一の弓取り」と呼ばれた理由は

今川義元が「海道一の弓取り」と呼ばれる理由は、彼が東海道地域において優れた弓術を持つ武将であったことに起因します。この称号は、彼がその時代の中で特に優れた弓兵としての地位を確立していたことを示しています。

## 弓術の卓越性

今川義元は、弓術において非常に高い技術を持っており、その実力は「海道一の弓取り」という称号にふさわしいものでした。彼は弓適正がSランクとされ、戦法「海道一の弓取」によって部隊の攻撃力を大幅に向上させる能力を持っていました。このような技術的な背景から、彼は武士としての名声を得ていました。

## 戦国時代の影響

戦国時代において、弓は重要な武器であり、戦闘における戦略的役割が大きかったため、今川義元の弓術の才能は彼の軍事的成功にも寄与しました。彼は駿河国や遠江国を支配し、強力な武将として名を馳せていました。

## 歴史的評価

今川義元は、織田信長との戦いで敗れたことで滑稽なイメージが強調されることもありますが、近年ではその実力や戦略家としての側面が再評価されています。「海道一の弓取り」という称号は、単なる名誉ではなく、彼の実際の軍事的能力と影響力を反映したものです。

このように、今川義元が「海道一の弓取り」と呼ばれる理由は、彼の卓越した弓術とその戦国時代における地位や影響力によるものです。

今川義元が設けた「寄親・寄子」の制度の具体的な内容は

今川義元が設けた「寄親・寄子」の制度は、中世日本における主従関係を基盤とした重要な制度で、特に戦国時代においてその機能が強化されました。この制度は、領主である**寄親**(よりおや)と、その保護下にある家臣や農民である**寄子**(よりこ)との間で形成される関係を指します。

## 制度の具体的内容

### **寄親と寄子の役割**

- **寄親**は、知行地を持つ武士や大名であり、寄子を保護し、軍事的な指揮を行います。

- **寄子**は、寄親から保護を受けることで、出兵の義務を負い、迅速に行動することが求められます。

### **契約と権利**

- 寄親・寄子の関係は原則的には私的契約に基づいていましたが、戦国時代には半ば強制的な要素が強まりました。寄親は寄子に対して所領や扶持を与え、寄子はその見返りとして忠誠を誓います。

- 大名は寄親となった有力武士の権利を保障し、寄子が無断で寄親を変更することを禁じるなど、制度の安定化を図りました。

### **制度の発展**

- 室町時代から戦国時代にかけて、この制度は進化し、単なる契約関係からより強制的な要素を含むようになりました。大名は自己の軍事力として寄子を確保するために、寄親が不当な扱いをした場合には寄子を変えることができる政策も採用しました。

## 結論

今川義元による「寄親・寄子」の制度は、戦国時代の軍事組織や領国経営において重要な役割を果たしました。この制度によって、義元は大規模な兵力の動員や組織的な軍事行動を可能にし、彼自身の領国支配を強化しました。

今川義元が太原雪斎と共に戦争でどのような戦略を用いたのか

今川義元と太原雪斎は、戦国時代において巧みな戦略を駆使して今川家の勢力拡大を図りました。彼らの主な戦略は以下の通りです。

## 外交戦略

**同盟形成**

太原雪斎は、今川家の後方を固めるために同盟関係の構築に尽力しました。特に注目すべきは甲相駿三国同盟の形成です。

- 武田氏との同盟: 義元は武田信虎の娘を正室に迎え、武田晴信(後の信玄)に京都の公家の姫を正室として斡旋しました。

- 北条氏との関係改善: 雪斎は北条氏との婚姻関係を通じて同盟を強化しました。

この三国同盟により、今川氏は後顧の憂いなく西進できる環境を整えました。

## 軍事戦略

**包囲網の構築**

雪斎は、北条氏綱の侵攻に対して冷静な対応を提言し、武田氏や上杉氏と連携して包囲網を形成しました。

**伏兵の活用**

雪斎は数的優位を生かしつつ、巧みに伏兵を配置して敵軍を撃破する戦術を用いました。

**総大将としての指揮**

雪斎は禅僧でありながら、自ら総大将として一軍を率いて戦場に赴きました。

## 領土拡大戦略

**三河進出**

今川義元は三河への進出を画策し、雪斎はその実現に貢献しました。

- 安祥城の攻略: 天文18年(1549年)、雪斎は織田信秀の子信広が守る安祥城を攻略し、徳川家康(当時は竹千代)を奪還しました。

**尾張進出**

三河を制圧した後、今川義元は尾張(現在の愛知県西部)を次の目標としました。

## 人材育成

雪斎は今川義元の養育に携わり、その後も軍師として戦略や戦術を進言する立場となりました。この人材育成が今川家の強さの源泉となりました。

以上の戦略により、今川義元と太原雪斎は今川家の勢力を大きく拡大させ、東海地方の有力大名へと成長させることに成功したのです。

今川義元が桶狭間の戦いで失った戦い方は

今川義元は桶狭間の戦いで、以下のような戦い方を失敗させました:

1. **兵力の優位性を活かせなかった**: 今川軍は織田軍よりも圧倒的に多い兵力を持っていたにもかかわらず、その優位性を活かすことができませんでした。

2. **戦略的ミス**:

- 兵力の分散: 今川軍は本隊を分散させ、丸根・鷲津両砦の攻撃や守備に兵を回したため、本陣の兵力が減少していました。

- 警戒の欠如: 今川義元は油断していたため、不意を突かれることになりました。

3. **情報戦での敗北**:

- スパイ対策の不備: 織田信長に作戦を事前に察知されていました。

- 地形の軽視: 桶狭間という狭い地形に大軍を進めたことで、機動力を失いました。

4. **指揮系統の崩壊**: 今川義元自身が討ち取られたことで、軍の指揮系統が完全に崩壊し、戦意を喪失して総崩れとなりました。

これらの失敗により、今川軍は圧倒的な兵力差があったにもかかわらず、織田軍に敗北を喫することとなりました。この戦いの結果、東海地方を制圧していた今川家は没落し、一方で織田信長は台頭するきっかけとなりました。

今川義元が武田家と北条家と結んだ三国同盟の詳細は

今川義元が武田家と北条家と結んだ三国同盟は、戦国時代の重要な政治的・軍事的同盟でした。この同盟は、甲斐の武田信玄、駿河の今川義元、相模の北条氏康の三大名によって結ばれました。

## 同盟の成立過程

1. 同盟以前の対立構造:かつては今川氏と北条氏が同盟を結び、武田氏と対立していました。

2. 構造の変化:今川義元が武田信虎と同盟を結んだことで、北条氏との関係が悪化しました。

3. 新たな同盟の形成:最終的に、三大名が利害関係を調整し、同盟の合意に至りました。

## 同盟の形式

三国同盟は、婚姻同盟として成立しました。以下の通り、各大名の娘が他の大名の嫡子に嫁ぐ形で締結されました:

1. 1552年:今川義元の娘嶺松院が武田信玄の子武田義信に嫁ぐ

2. 1553年:武田信玄の娘黄梅院が北条氏康の子北条氏政に嫁ぐ

3. 1554年:北条氏康の娘早川殿が今川義元の子今川氏真に嫁ぐ

## 同盟の意義

1. 領土の安定:三国同盟により、今川義元は北条氏と武田氏からの脅威を軽減することができました。

2. 勢力拡大:この同盟は、三大名それぞれの勢力拡大を支える基盤となりました。

3. 新たな対立構造:同盟の成立により、三国の連合が形成され、他の勢力に対する牽制力が増しました。

## 各大名のメリット

1. 武田氏:上杉謙信との戦いに専念できるようになりました。

2. 北条氏:関東への出兵に集中できるようになりました。

3. 今川氏:西方(尾張)への進出に専念できるようになりました。

この三国同盟は、戦国時代の複雑な政治状況を反映する重要な出来事であり、大名間の外交戦略と権力バランスの変化を示す典型的な例といえます。

今川義元と織田信長の関係について詳しく知りたい

今川義元と織田信長の関係について詳しく知りたい

今川義元と織田信長の関係は、主に敵対関係にあり、戦国時代の権力争いを象徴する重要な例です。

## 両者の背景

今川義元は駿河国・近江国の守護大名であった今川氏の第11代当主として生まれました。一方、織田信長は尾張国の領主でした。両者の領地が隣接していたことから、領土拡大を目指す中で衝突は避けられませんでした。

## 主な対立と戦い

1. **1537年の三河侵攻**

織田信秀(信長の父)が三河国へ侵攻した際、義元は三河に援軍を送り対抗しました。

2. **1549年の西三河侵攻**

義元は松平広忠の死後、西三河へ侵攻し、後の徳川家康を奪還しました。

3. **1560年の桶狭間の戦い**

この戦いが両者の関係を決定づける最大の出来事となりました。

## 桶狭間の戦い

1. **軍勢の差**

今川軍は2万5千人の大軍、織田軍は3000〜5000人と大きな差がありました。

2. **織田信長の戦略**

- スパイを使って敵の情報を入手

- 敵軍を分散させる策を実行

- 雨天を利用した奇襲攻撃

3. **戦いの結果**

織田信長が今川義元を討ち取り、大勝利を収めました。

## 戦いの影響

1. **今川家の没落**

東海地方を制圧していた今川家が急速に衰退しました。

2. **織田信長の台頭**

信長は尾張を完全統一し、畿内制圧へと進出する契機となりました。

3. **徳川家康の独立**

松平元康(後の徳川家康)は三河で独立を回復し、信長と同盟を結びました。

今川義元と織田信長の関係は、戦国時代の権力争いを象徴する一例であり、桶狭間の戦いを境に日本の歴史の流れが大きく変わったと言えます。

今川義元と織田信長の戦いが始まった背景は

今川義元と織田信長の戦いが始まった背景には、以下のような要因がありました。

## 領土拡大の野心

今川義元は、駿河・遠江・三河の三国を領国とする大名として、さらなる領土拡大を目指していました。永禄元年(1558年)頃から、尾張への侵入を開始し、織田信長の領地である尾張に進出を図りました。

## 三国同盟の影響

今川義元は、武田氏・北条氏と三国同盟を結び、西上を目指していました。この同盟により、今川は西方への拡張が可能となり、尾張への進出を図ることができました。

## 地理的要因

尾張と三河の国境地帯は、両勢力の衝突が避けられない場所でした。この地域の国衆たちは、織田か今川かの選択を迫られる状況にありました。

## 勢力の差

当時、今川義元は天下人になり得る有力大名でしたが、織田信長はまだほとんど無名の存在でした。この力の差が、今川の尾張侵攻を促進した要因の一つと考えられます。

## 上洛の野望

今川義元は上洛を目指しており、その途上で尾張を通過する必要がありました。これが織田信長との衝突を不可避にしました。

このような背景から、両者の戦いは避けられない状況となり、最終的に桶狭間の戦いへと発展していったのです。

桶狭間の戦いでの天候の影響はどの程度だったのか

桶狭間の戦いにおける天候の影響は、勝敗を決定づける主要因ではありませんでしたが、織田信長の勝利に寄与した要素の一つでした。

突然の豪雨は、以下のような影響を与えました:

1. 今川義元軍の警戒を緩めさせ、信長軍の奇襲を成功させる一因となりました。

2. 両軍の火縄銃の使用を困難にし、戦況に変化をもたらしました。

3. 兵士たちの装備を重くし、機動力に影響を与えた可能性があります。

しかし、天候の影響は決定的ではありませんでした。信長の勝利は主に以下の要因によるものでした:

1. 信長の綿密な分析と大胆な決断。

2. 今川軍の油断した隊列と情報戦術。

3. 信長の状況に応じた柔軟な戦略。

気象予報士の分析によると、この戦いは梅雨の晴れ間に起こった急な雷雨の中で行われた可能性が高いとされています。しかし、信長がこの天候を予測していたわけではなく、むしろ偶然の幸運だったと考えられます。

結論として、桶狭間の戦いにおける天候の影響は確かに存在しましたが、それは信長の分析力と決断力、そして戦況を見極める能力と相まって勝利をもたらしたのです。天候は勝利の補助的な要因であり、決して主要な勝因ではありませんでした。

今川義元の戦略はどのようなものだったのか

今川義元の戦略は、領土拡大と領国の安定化を目指した多面的なアプローチを特徴としていました。

## 領土拡大と同盟戦略

義元は三河を制圧し、松平氏を帰順させて徳川家康(当時の松平元康)を人質として迎え入れました。さらに、尾張への侵攻を目指し、北条氏と武田氏との間で三国同盟を締結しました。これにより、駿河・遠江・三河の三国を支配する戦国大名となりました。

## 経済政策

義元は領国の経済力強化に注力しました:

1. **金山開発**: 安倍金山、井川金山、富士金山などの金山を活用し、収入を増やしました。

2. **商業振興**: 商人に自由と特権を認め、1542年には駿河の江尻で市場税の免除などを行いました。これは後の楽市楽座に先駆けるものでした。

3. **検地の実施**: 土地の面積・種類・石高を正確に把握し、効率的な租税徴収と軍役の割り当てを可能にしました。

## 軍事組織

義元は「寄親寄子制」を導入し、大規模な軍事動員を可能にしました。これにより、桶狭間の戦い時には推定25,000人の兵力を動員できました。

## 外交戦略

武田氏との縁戚関係を結び、北条氏との緊張関係を緩和するなど、外交的手腕を発揮しました。

## 領国統治

義元は領国統治において優れた能力を発揮し、「海道一の弓取り」(東海道一の武将)と呼ばれるほどでした。彼の統治により、駿河は強国へと変貌を遂げました。

今川義元の戦略は、経済・軍事・外交・統治の各面でバランスの取れたものであり、天下統一の可能性を秘めた武将としての資質を示すものでした。

信長が義元を奇襲するための具体的な計画は

織田信長の今川義元に対する奇襲計画は、以下の具体的な要素で構成されていました:

## 情報収集と分析

- 今川軍の動向を把握し、義元本陣の位置を特定した

- 敵が休息を取っているタイミングを狙って攻撃することを計画

## 戦略的な準備

- 善照寺砦に500人余りを配置し、2,000人の主力部隊で奇襲を行う計画を立てた

- 小規模で機動的な軍を維持し、状況に応じて速やかに動けるようにした

## 明確な目標設定

- 「今川義元の首をとることのみ」を作戦目標として明確に指示

- 通常の戦いとは異なり、敵将の討伐に焦点を絞った

## 奇襲のタイミング

- 義元が田楽狭間(桶狭間)で休息を取っているという情報を待った

- 豪雨を利用して、敵の警戒が緩んだ時を狙って攻撃を行った

## 地形の利用

- 東海道の東南に当たる桶狭間の方面へ進軍し、地形を活かした奇襲を計画

- 善照寺砦から中島砦までの下り坂を利用し、素早い進軍を可能にした

この計画は、単なる突発的な奇襲ではなく、綿密に準備された戦略であり、信長の状況判断能力と戦略的思考を示しています。

義元が信長と戦う決意に至ったきっかけは

今川義元が織田信長と戦うことになった主な理由は、領土拡大と上洛(京都への進出)の野心にありました。

## 三国同盟の成立

今川義元は、武田氏、北条氏との三国同盟を結ぶことで、西方への勢力拡大が可能となりました。この同盟により、今川氏は駿河・遠江・三河を支配下に置く大大名となりました。

## 尾張への侵攻

義元は、さらなる領土拡大を目指し、尾張への侵攻を決意しました。当時の尾張は、織田信長がまだ北部をかろうじて支配している程度の小大名でした。今川軍は永禄元年(1558年)頃から尾張への侵入を開始し、東部地域を確保していきました。

## 上洛への野心

義元の最終目標は京都への上洛でした。この野望を実現するためには、尾張を通過する必要がありました。

## 織田信長との対立

今川軍と織田軍の衝突は、両者の勢力圏が接する尾張東部で起こるのは自然な成り行きでした。織田信長は、今川義元の尾張侵攻に危機感を持ち、これを阻止しようと立ち上がりました。

## 結論

義元が信長と戦う決意に至ったのは、自身の領土拡大と上洛の野心を実現するために、避けられない対立だったと考えられます。三国同盟の成立により西進が可能となった義元にとって、尾張は次の征服地であり、そこに織田信長が立ちはだかっていたため、衝突は必然的でした。

今川義元が領国統治で行った具体的な政策は

今川義元が領国統治で行った具体的な政策は

今川義元は、以下の具体的な政策を通じて領国統治を行いました:

1. 分国法の制定と拡充:

今川義元は、父・今川氏親が制定した33条からなる「今川仮名目録」に21条を追加し、「今川仮名目録追加」を制定しました。この中で、「守護使不入」の廃止を宣言し、室町幕府の影響力を完全に排除しました。

2. 経済政策:

- 積極的な金山開発を行い、豊富な埋蔵資源を活用して領国を豊かにしました。

- 検地を実施し、土地の面積・種類・石高を正確に把握することで、租税徴収や軍役の基準としました。

- 物流網の整備と商人統制の強化を行いました。

3. 軍事政策:

「寄親寄子制」を導入し、大規模な軍事動員を可能にしました。

4. 外交政策:

- 武田氏との縁戚関係を構築しました。

- 北条氏、武田氏との三国同盟を締結しました。

5. 領土拡大:

- 三河の松平氏を帰順させました。

- 織田氏の三河における拠点である安祥城を攻略しました。

これらの政策により、今川義元は税収を増やし、駿河を強国へと変貌させていきました。また、検地による領内・家臣の実態把握や分国法の制定は、他の大名のお手本となるほど先進的な領国経営として評価されています。

今川義元が金山開発にどのような方法を用いたのか

今川義元は金山開発において以下の方法を用いました:

1. 灰吹き法の導入: 義元の時代に、金の精錬技術である灰吹き法が導入されました。この方法では、金鉱石を粉砕して鉛と混ぜ、高温で溶かして金を抽出し、産金量を飛躍的に増加させました。

2. 安倍金山の開発: 駿河の安倍川上流にある安倍金山を積極的に開発しました。安倍金山には梅ヶ島金山、大河内金山など複数の金山が含まれていました。

3. 富士金山の活用: 富士山麓にある富士金山も開発の対象としました。

4. 金山開発の環境整備: 金山で働く人々の荷物運搬を保証する文書を発給するなど、採掘環境の整備に努めました。

5. 既存の技術の活用: 今川氏親の時代から存在していた優秀な金堀人足や金山の土木技術集団を活用しました。

これらの方法により、今川義元は駿河を豊かな国へと変貌させ、軍資金の確保と領国の経済力向上に成功しました。

今川義元が検地を実施した理由は

今川義元が検地を実施した主な理由は、領国の経済力を正確に把握し、効率的な統治を行うためでした。具体的には以下の目的がありました:

## 経済基盤の強化

- **石高の把握**: 検地により土地の面積・種類・石高(米の収穫量)を正確に把握することができました。

- **租税徴収の適正化**: 石高に応じた適切な租税徴収が可能になりました。

- **財政の強化**: 増分の検出により、領国の財政基盤を強化することができました。

## 軍事力の向上

- **軍役の整備**: 検地によって把握した石高に基づいて、適切な軍役を課すことが可能になりました。

## 統治体制の確立

- **領内の実態把握**: 検地を通じて、領内や家臣の実態を積極的に把握することができました。

- **支配体制の強化**: 検地の実施は、今川氏の支配体制を着実に強化することにつながりました。

今川義元は、これらの政策を通じて駿河を強国へと変貌させ、戦国大名としての基盤を固めていきました。検地の実施は、当時としては先進的な領国経営の一環であり、他の大名のお手本となるほどでした。

さらに、検地は封建的支配の確立を目指す領主が、その権力の基盤をなす土地・農民を直接掌握するための、最も基本的な政策の一つでもありました。今川義元はこの必要性にいち早く気付き、実施したと言われています。

今川義元の商業政策の具体例は

今川義元は、以下のような具体的な商業政策を実施しました:

1. 伝馬制の導入:宿場ごとに人馬を交替して運ぶ制度を確立し、東海道沿いの物流をスムーズにしました。

2. 商人頭の任命:友野二郎兵衛尉を商人頭に任命し、集まってきた商人の取りまとめを行わせました。

3. 市場での特権付与:1542年に駿河の江尻で、毎月3回開催される市の場所代や宿の経営に対する税を免除する令を出しました。

4. 金山開発の推進:安倍金山、井川金山、富士金山などの金山を積極的に開発し、灰吹き法という精錬法を導入して金の採取量を増やしました。

5. 楽市楽座の先駆け:織田信長の楽市楽座令(1577年)よりも約35年前に、市場税の廃止や新規商人の営業許可など、楽市楽座に似た政策を実施しました。

これらの政策により、今川義元は商品流通経済の活性化を図り、領国の発展と軍事力の強化につなげました。

今川義元が武田氏と北条氏と結んだ三国同盟の目的は

今川義元が武田氏と北条氏と結んだ**三国同盟**の目的は、主に領土の拡大と戦略的安定を図ることにありました。この同盟は1554年に締結され、以下のような利点がありました。

## 三国同盟の目的と利点

1. **軍事的安定**:

- 武田氏は越後の上杉謙信との戦いに専念でき、北条氏も西方からの脅威を気にせず関東支配に集中できるようになりました。

2. **領土拡大**:

- 今川義元は、同盟によって武田氏と北条氏からの攻撃を受ける心配がなくなり、尾張への侵攻を目指すことが可能になりました。これにより、三河地域を支配下に置くことができました。

3. **婚姻関係の構築**:

- 三国それぞれの嫡男に娘を嫁がせることで、より強固な同盟関係を築きました。この婚姻によって、相互の信頼関係が強化されました。

このように、三国同盟は各大名の軍事的および政治的な利害を一致させることで、戦国時代における不安定な状況を打破しようとした重要な試みでした。

今川義元が導入した「寄親寄子制」の具体的な仕組みは

寄親寄子制は、戦国時代の日本において今川義元が導入した重要な制度であり、主従関係を親子のように擬制して結ぶ仕組みです。この制度は、寄親(よりおや)と寄子(よりこ)という二つの役割から構成されています。

## 寄親寄子制の具体的な仕組み

1. **役割の定義**:

- **寄親**: 主君や有力者として、寄子を保護し、指導する役割。

- **寄子**: 保護される側であり、寄親に従い、その命令に応じる者。

2. **契約関係**:

- 原則的には私的な契約に基づくが、戦国時代には強制的な要素も含まれるようになりました。寄子は寄親に忠誠を誓い、その見返りとして保護や地位を保障されます。

3. **軍事動員**:

- 戦時には、寄子が自らの部下や農民を連れて寄親の指揮下に集まり、軍事行動に参加します。これにより、大名は大規模な軍隊を編成することが可能になりました。

4. **経済的支援と義務**:

- 寄親は寄子に対して所領や扶持(生活費)を与え、寄子はその見返りとして軍役を負担します。寄子が不満を抱いた場合には、他の寄親に移ることも可能でした。

5. **制度の強化**:

- 大名は寄親となった有力武士の権利を保障し、寄子が勝手に寄親を変えることを禁じたり、大名への訴訟は寄親を通じて行うことを命じたりして、制度に強制力を持たせました。

## 歴史的背景と影響

今川義元はこの制度を通じて自らの軍事力と経済基盤を強化し、領国経営を行いました。この制度は他の戦国大名にも広まり、多くの大名が同様の形態で家臣団を編成しました。結果として、戦国時代の武士社会における主従関係や軍事組織の構築に大きな影響を与えました。

今川義元と武田信玄の関係について教えて

今川義元と武田信玄の関係について教えて

今川義元と武田信玄の関係は、戦国時代における同盟と対立の歴史を象徴しています。

## **甲相駿三国同盟の成立**

- **同盟の結成**: 1554年、今川義元、武田信玄、北条氏康の三者によって「甲相駿三国同盟」が締結されました。この同盟は、各大名が共通の敵に対抗するために結ばれたものであり、特に武田氏が上杉謙信との戦闘に集中できる環境を整える役割を果たしました。

- **同盟の目的**: この同盟により、各大名は互いの領土を侵害しないことを約束し、安定した支配を確保することができました。特に今川氏は、西方への進出を図る際に武田氏と北条氏からの脅威を軽減できました。

## **対立の始まり**

- **義元の死**: 1560年、今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗れたことが、両者の関係に大きな影響を与えました。義元の死後、同盟は次第に崩壊し、武田信玄は今川領である駿河国への侵攻を開始します。

- **三方原の戦い**: 1573年には三方原の戦いが発生し、武田信玄と徳川家康との間で激しい戦闘が繰り広げられました。この戦いでは信玄が勝利しましたが、その後も今川氏との関係は悪化し続けました。

## **まとめ**

今川義元と武田信玄は、初めは同盟関係にありましたが、義元の死後、その関係は急速に悪化しました。武田信玄は駿河国への侵攻を進める中で、今川氏との対立が深まり、戦国時代の激動の中で両者の運命は大きく変わっていきました。

三方原の戦いはどのように始まったの

三方原の戦いは、1572年12月22日に静岡県浜松市の三方ヶ原で発生しました。この戦いは、武田信玄と徳川家康・織田信長の連合軍との間で行われました。

## **戦いの背景**

### **武田信玄の侵攻**

元亀3年(1572年)10月3日、武田信玄は遠江国と三河国への同時侵攻を開始しました。彼は甲府を出発し、約25,000人の兵を率いて進軍しました。この侵攻は、信長包囲網に参加するためのものでした。

### **家康の防衛策**

徳川家康は、武田軍が浜松城を狙っていると考え、籠城戦に備えていました。しかし、武田軍が浜松城を通過し三方ヶ原に向かうことを知った家康は、籠城策を変更し、武田軍を背後から攻撃することに決めました。この決断は一部家臣から反対されましたが、家康は織田軍からの援軍も得て出撃しました。

## **戦闘の開始**

武田軍が三方ヶ原台地に到達すると、家康は急いで追撃し、午後4時頃に戦闘が開始されました。両軍はそれぞれ「鶴翼の陣」と「魚鱗の陣」を敷きましたが、数で勝る武田軍に対して徳川軍は劣勢でした。結果として、徳川軍は大敗し、多くの武将が討ち死にしました。このようにして三方原の戦いが始まりました。

武田信玄と徳川家康の関係はどう変わっていったの

武田信玄と徳川家康の関係は、戦国時代の激動の中で変化していきました。以下に、その主な変遷をまとめます。

## 初期の同盟と対立

信玄と家康は、最初は共闘することもありました。1569年、信玄が今川氏真を討つために家康と協力し、今川領を侵略しました。しかし、その後、信玄が遠江国へ侵攻を開始したことで両者の関係は悪化し、特に1572年の三方原の戦いで家康が大敗したことが決定的な対立を生む要因となりました。

## 敵対から尊敬へ

三方原の戦いでの敗北後、家康は信玄を敵として認識しつつも、その武力と戦略には深い敬意を抱いていました。家康は信玄の死を聞いた際、「惜しむべきこと」と表現し、その存在が自国への警戒心を高める要因であったことを理解していました。

## 信玄の死後の影響

信玄が1573年に死去した後、家康は彼の跡を継いだ武田勝頼と戦うことになります。この時期、信玄との戦闘経験が家康にとって重要な教訓となり、彼の後の天下統一に向けた戦略に影響を与えました。

## 結論

武田信玄と徳川家康の関係は、初めは同盟的な側面もありましたが、次第に敵対し、その後互いに尊敬し合う複雑なものへと変化しました。信玄の死後もその影響は続き、家康は彼との戦いから多くを学び取ったと言えます。

今川義元の死後、北条氏康はどのように動いたの

今川義元の死後、北条氏康は戦国時代における重要な戦略的動きを展開しました。以下にその主な行動をまとめます。

## **1. 今川氏との関係の変化**

- **義元の死による機会**: 今川義元が1560年に桶狭間の戦いで討たれた後、北条氏康は今川氏との関係を見直しました。義元の後継者である氏真が無能であったため、北条氏にとっては今川氏の衰退が有利に働くと考えられました。

## **2. 軍事行動の開始**

- **東三河への侵攻**: 義元の死後、北条氏康は今川の拠点である牛久保城を攻撃し、今川領への侵攻を開始しました。これは今川との完全な訣別を意味し、氏康はこの機会を利用して領土を拡大しました。

## **3. 同盟関係の再構築**

- **武田信玄との対立**: 北条氏康は、武田信玄との関係も再評価し、信長との同盟を結ぶことで周辺国への影響力を強化しました。これにより、北条氏は関東地域での主導権を確保することができました。

## **4. 結果としての影響**

- **領土拡張と権力強化**: 北条氏康の行動により、今川氏は急速に衰退し、その後の関東地域における権力構造が大きく変化しました。北条氏は上杉謙信や武田信玄との抗争を通じて領土を拡大し、関東地方での支配力を強化しました。

このように、今川義元の死後、北条氏康は積極的な軍事行動と外交戦略によって、自身の地位を確立し、周辺国への影響力を増していったことが明らかです。

武田信玄が駿河国に侵攻した理由は何だったの

武田信玄が駿河国に侵攻した理由は、主に次のような要因によります。

## 今川家の弱体化

信玄の侵攻は、1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討死したことに起因します。この結果、今川家は大きく弱体化し、信玄はその機会を捉え、駿河国を攻め取る計画を立てました。

## 外交戦略の転換

信玄は今川家との同盟関係を維持しながらも、1565年には織田信長と同盟を結びました。この外交的な転換により、信玄は今川家との関係が悪化し、侵攻の正当性を高めることになりました。

## 軍事的準備と調略

侵攻前に信玄は駿河国の勢力に対して調略を行い、内通者を得ることで戦力を強化しました。これにより、駿府を比較的容易に占領することができましたが、その後の戦闘は長引きました。

## 北条氏との関係

信玄は北条氏との関係にも影響を及ぼし、北条氏が今川家を支援する立場となったため、信玄は北条との対立も避けられない状況となりました。これにより、信玄は駿河侵攻の際に北条軍との戦闘も考慮せざるを得なくなりました。

## 結果

最終的に、信玄は1568年から1571年までの間に三度にわたって駿河国への侵攻を行い、一時的には駿府を占領しましたが、その後北条軍との戦闘や今川旧臣による反乱に直面し、長期戦となりました。

三方原の戦いでの家康の敗北はどのように影響したの

三方原の戦いでの徳川家康の敗北は、彼の軍事的および政治的な状況に多大な影響を与えました。この戦いは1572年に武田信玄との間で行われ、家康は圧倒的な兵力差により惨敗しました。

## 影響の概要

**1. 軍事的評価の低下**

家康はこの戦いで8000人の兵を率いていたものの、武田軍の2万5000人に対抗しきれず、結果として約1000人が戦死しました。この敗北は、家康の軍事的能力に対する信頼を大きく損なうこととなり、彼自身も命の危険を感じながら逃げ帰る羽目になりました。

**2. 家臣団への影響**

敗北後、多くの家臣が逃亡し、家康の指導力に疑念が生じました。特に、彼を見捨てた家臣たちが多かったことは、家康とその家臣団との信頼関係に深刻な影響を与えました。このことは、後の戦闘でも家康が孤立する要因となりました。

**3. 政治的立場の変化**

家康は織田信長との同盟関係を維持するためにも、この敗北を覆い隠す必要がありました。信長からの援軍があったにもかかわらず、このような惨敗を喫したことで、彼は信長に見限られる危険性を抱えることになりました。

**4. 戦略の見直し**

この敗北は、家康が今後どのように戦略を立てるかに大きな影響を与えました。彼は以降、より慎重で計画的な軍事行動を取るようになり、この経験が後の成功へとつながる重要な教訓となりました。

## 結論

三方原の戦いでの家康の敗北は、彼自身だけでなく、その後の日本の歴史にも影響を及ぼしました。この経験から得た教訓や戦略変更は、最終的には彼が天下統一を果たすための基盤となったと言えるでしょう。

今川義元が死亡した背景について知りたい

今川義元が死亡した背景について知りたい

今川義元の死亡は、1560年6月12日に発生した桶狭間の戦いに起因しています。この戦いは、彼が率いる今川軍と織田信長の軍との間で行われ、義元は戦死しました。

## 死亡の背景

**桶狭間の戦い**

桶狭間の戦いは、今川義元が約25,000人の軍勢を率いて尾張国に侵攻した際に発生しました。対する織田信長は、わずか3,000人の兵で迎え撃ちました。信長は義元の本陣を奇襲し、混乱を引き起こしました。

**戦闘の経過**

戦闘中、義元は自ら奮戦し、織田軍の家臣・服部一忠に反撃を試みましたが、最終的には毛利新助によって討たれました。義元は最後まで抵抗し、毛利の指を噛みちぎったという伝説も残っています。

**影響と結果**

義元の死は今川氏にとって致命的な打撃となり、その後、今川家は急速に衰退しました。彼の死後、嫡男・氏真が家督を継ぎましたが、経験不足から家を守ることができず、8年後には事実上滅亡しました。

## 結論

今川義元の死亡は桶狭間の戦いによるものであり、その結果として彼の家族や領地に大きな影響を及ぼしました。この出来事は、日本の戦国時代における重要な転機となり、織田信長の台頭を助けることになりました。

今川義元が毒殺されたという説はどの程度の証拠があるの

今川義元が毒殺されたという説については、いくつかの意見や仮説が存在しますが、具体的な証拠は乏しいです。

### 歴史的背景

今川義元は1560年の桶狭間の戦いで織田信長に敗れ、戦死したとされています。この戦いでは、義元は自ら前線に立ち、奮戦した結果、首を討たれた記録が残っています。一般的にはこの戦死が広く受け入れられています。

### 毒殺説の存在

一部の歴史家や研究者は、義元が毒殺された可能性を指摘しています。特に、武田家の忍者による毒殺説が挙げられることがありますが、この説には具体的な証拠がないため、信憑性は低いとされています。また、義元の死因に関しては他にも疫病や入水自殺などの説も存在しますが、これらも確固たる証拠には至っていません。

### 結論

総じて、今川義元が毒殺されたという説には一定の関心が寄せられていますが、歴史的記録や証拠に基づくと、彼の死因として最も支持されているのは桶狭間での戦死です。毒殺説はあくまで仮説の一つであり、確固たる証拠は存在しないため、主流の見解とは言えません。

今川義元が還俗された理由について詳しく知りたい

今川義元が還俗した理由は、主に家督継承の必要性と当時の政治的状況に起因しています。

## 還俗の背景

**家督継承の争い**

今川義元は、幼少期に出家して僧侶となっていましたが、父の今川氏親が亡くなった後、家督を巡る争いが発生しました。特に、義元の腹違いの兄である玄広恵探との対立が重要な要素です。義元は、家族や重臣たちから支持を受けて還俗し、家督を継承することになりました。この過程で「花倉の乱」と呼ばれる内乱が発生し、最終的に義元が勝利しました。

**政治的必要性**

戦国時代においては、領主としての権威と実力が求められました。出家したままでは実権を握ることが難しく、還俗することで義元は正式に今川家の当主として認められました。この決断は、彼自身の政治的な立場を強化し、領国経営を円滑に進めるためには不可欠でした。

## 還俗後の活動

還俗後、義元は今川家を強化し、武田氏や北条氏との競争に挑むなど、積極的に政治・軍事活動を展開しました。彼はその後も多くの戦闘に参加し、特に桶狭間の戦いでは織田信長と対峙しますが、この戦いで敗北し命を落とします。

## 結論

今川義元の還俗は、家督継承という個人的な理由だけでなく、戦国時代における政治的・軍事的な必要性からも導かれた重要な決断でした。彼の還俗によって、今川家は新たなリーダーシップを得て、その後の歴史に影響を与えました。

今川義元の兄が死去した背景についてもっと知りたい

今川義元の兄、今川氏輝とその弟今川彦五郎の死去は、戦国時代の混乱を象徴する重要な出来事です。1536年3月17日、氏輝が突然死去し、同日に彦五郎も亡くなりました。これにより、今川家は後継者問題に直面しました。

## 死因と暗殺説

氏輝と彦五郎の死因は不明ですが、同日に二人が亡くなったことから**毒殺や暗殺**の可能性が指摘されています。特に、氏輝は病弱であったものの、急死したことには疑念が残ります。この状況は、今川家内部の権力闘争や外部からの圧力が影響を与えた結果とも考えられています。

## 家督相続と花倉の乱

氏輝の死後、家督を巡る争いが激化しました。義元は仏門に入れられていましたが、母の寿桂尼や重臣たちは彼を当主にしようとしました。しかし、福島氏などの反対勢力が現れ、異母兄である玄広恵探を当主にしようとする動きが起こりました。これにより**花倉の乱**が発生し、義元は北条氏との連携を図りながら反乱を鎮圧しました。

## まとめ

今川氏輝と彦五郎の同時死は、今川家の権力構造に大きな影響を与えました。この事件は後に義元自身が当主として確立される過程で重要な試練となり、彼の運命や今川家全体の衰退へとつながる出来事でした。

桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にした具体的な経緯は

桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にした具体的な経緯は、1560年5月に発生した戦闘において、織田信長の奇襲によって引き起こされました。

### 戦闘の背景

今川義元は、約25,000の大軍を率いて尾張国に侵攻し、織田信長の勢力を排除するために出陣しました。義元は大高城を救うために周辺の織田方の拠点を攻撃する計画を立てていましたが、その途中で桶狭間で休息を取ることになりました。

### 織田軍の奇襲

織田信長は、少数の兵力(約3,000)で義元軍に対抗するため、奇襲攻撃を決行しました。信長は、今川軍が油断している隙を突き、急速に本陣へ突入しました。この際、今川軍は非戦闘員や物資運搬隊が混在しており、混乱が生じていました。

### 義元の最期

義元は本陣で戦闘中に、織田軍の猛攻を受けました。彼は自ら戦場に出て奮戦しましたが、最終的には織田家臣の毛利良勝によって討たれました。義元はその際、愛刀「義元左文字」を奪われ、享年42歳で命を落としました。

### 戦後の影響

義元の死は今川軍にとって致命的な打撃となり、その後の戦局にも大きな影響を与えました。彼の討死は織田信長にとっても重要な勝利となり、その後の勢力拡大につながりました。また、この事件は徳川家康にも影響を及ぼし、彼が今川氏から独立する契機となりました.

今川義元が討ち死にした場所「田楽窪」の現在の状況は

今川義元が討ち死にした「田楽窪」は、現在の愛知県豊明市沓掛町に位置し、地名として「田楽ケ窪」として残っています。この場所は桶狭間の戦いの重要な戦場であり、義元が1560年に織田信長の軍に奇襲されて亡くなった地点です。

## 現在の状況

- **史跡としての保護**: 田楽ケ窪は国指定の史跡として保護されています。周辺には義元の墓や戦いに関連する記念碑があり、歴史的な価値が認められています。

- **観光スポット**: この地域は観光資源としても活用されており、訪れる人々は義元を弔うための石碑や七石表を見学できます。また、合戦に関連する遺構も整備されており、訪問者にとって興味深い場所となっています。

- **地域振興**: 豊明市では、文化財の保存と活用を進める計画があり、地域の歴史を生かしたイベントや活動が行われています。これにより、観光客を呼び込み地域経済の活性化を図っています。

このように、「田楽ケ窪」は歴史的な重要性を持ちながらも、地域振興や文化財保護の取り組みが進められている場所です。