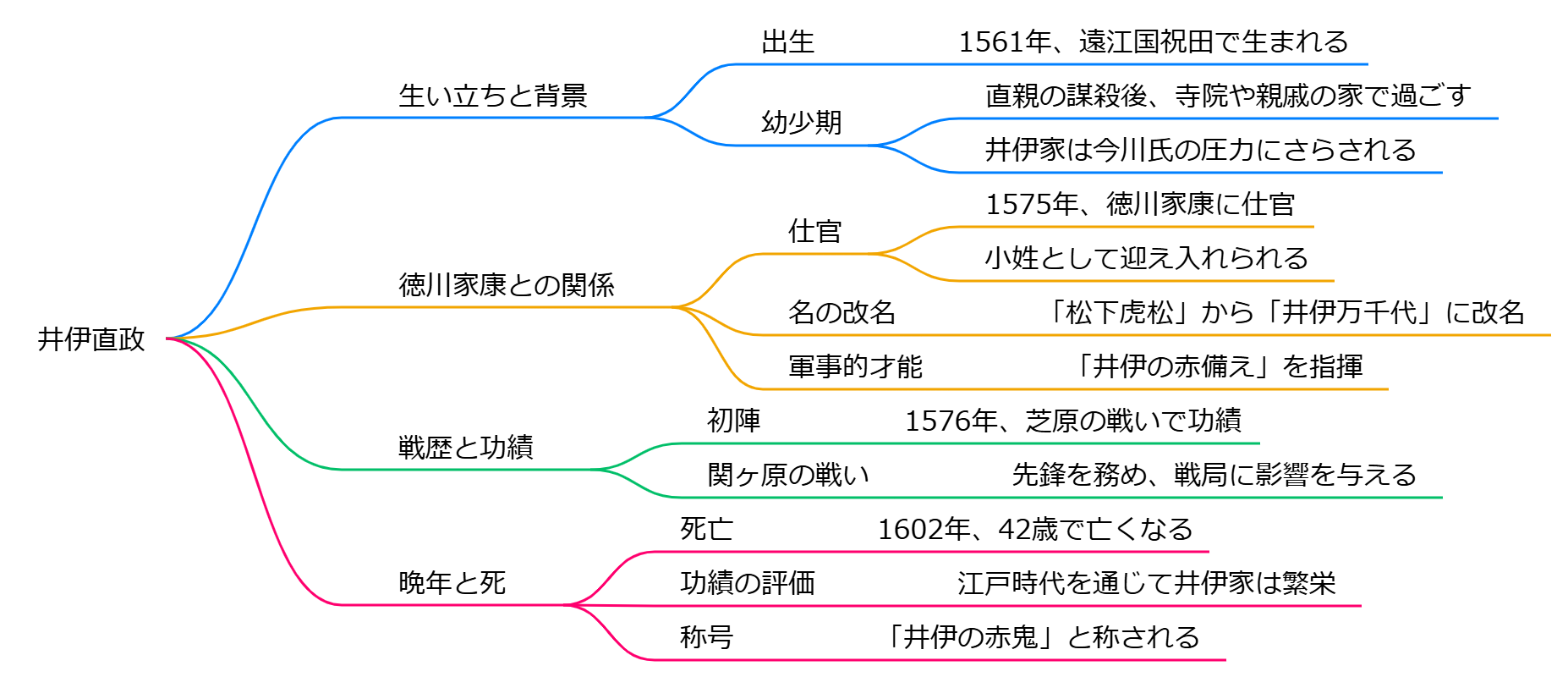

井伊直政(いい なおまさ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、徳川家康の家臣として知られています。

彼は徳川四天王の一人に数えられ、特にその軍事的才能と忠誠心から高く評価されています。

生い立ちと背景

井伊直政は1561年、遠江国祝田(現在の静岡県浜松市)で、井伊直親の嫡男として生まれました。

直親は今川氏の家臣であり、彼が2歳の時に謀殺され、直政は幼少期を寺院や親戚の家で過ごすことになります。

この時期、井伊家は今川氏の圧力にさらされ、存続の危機にありました。

徳川家康との関係

1575年、井伊直政は徳川家康に仕官することになります。

家康は直政の出自を知り、彼を小姓として迎え入れました。

この時、直政は「松下虎松」から「井伊万千代」と名を改め、井伊家の再興を果たしました。

直政は家康の信任を受け、軍事的な才能を発揮し、特に「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を指揮しました。

この部隊は、甲冑や旗指物を朱色で統一した精鋭部隊であり、戦場での活躍が目立ちました。

戦歴と功績

直政の初陣は1576年の芝原の戦いであり、彼はその戦闘で大きな功績を挙げました。

以降、彼は数々の戦闘で活躍し、特に関ヶ原の戦いでは重要な役割を果たしました。

直政は家康の指示で先鋒を務め、開戦の火蓋を切るなど、戦局に大きな影響を与えました。

晩年と死

直政は1602年に42歳で亡くなりました。

彼の死は、関ヶ原の戦いで受けた傷が原因とされています。

直政の死後、彼の功績は高く評価され、江戸時代を通じて井伊家は彦根藩主として繁栄しました。

井伊直政は、その美貌と武勇から「井伊の赤鬼」とも称され、徳川家康にとっては非常に重要な存在でした。

彼の生涯は、忠義と戦の精神を象徴するものとして、今も多くの人々に語り継がれています。

井伊直政

井伊直政

井伊直政(いいなおまさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は徳川家康に仕え、「徳川四天王」の一人として知られています。

## **生涯と背景**

- **出生と家族**: 1561年、遠江国(現在の静岡県西部)の井伊谷城主・井伊直親の嫡男として生まれました。父は今川氏真に謀反を疑われて殺害され、彼は養父の娘である井伊直虎に引き取られました。

- **初期の経歴**: 15歳で徳川家康に仕官し、小姓として取り立てられました。22歳で旗本一手役に昇進し、武田家滅亡後にはその遺臣を引き入れて「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を編成しました。

## **軍事的功績**

- **戦闘での活躍**: 井伊直政は「井伊の赤鬼」と称されるほどの勇猛さを持ち、小牧・長久手の戦いなどで顕著な武功を挙げました。また、関ヶ原の戦いでは東軍の中心的存在として活躍しましたが、戦闘中に負傷しました。

- **外交能力**: 彼は武力だけでなく、外交にも優れており、天正壬午の乱や関ヶ原の戦いにおいて重要な交渉役を務めました。特に、西軍の諸大名を懐柔することに成功し、徳川家康から「江戸幕府を開く際の最大の功労者」と称賛されました。

## **晩年と死**

- **領地拡大**: 1601年、関ヶ原の戦い後に近江国佐和山(現在の滋賀県彦根市)18万石を与えられ、彦根藩初代藩主となりました。

- **死去**: 井伊直政は1602年に41歳で亡くなりました。彼の死は早すぎるものであり、その影響力と功績は後世に語り継がれています.

井伊直政は、厳格な指導者でありながらも義理堅く、部下や民衆から慕われる存在でした。彼の生涯は、日本の歴史において重要な位置を占めています。

井伊直政が家康と初めて会った際の具体的な場面は

井伊直政が徳川家康と初めて会ったのは1575年(天正3年)のことです。この出会いは、家康が浜松城から鷹狩りに出かけた際に起こりました。

## 出会いの具体的な場面

- **出会いの状況**: 家康が鷹狩りを行っていた際、道端に控えていた井伊直政(当時14歳)が目に留まりました。直政は跪いて名乗り出たとされています。

- **家康の反応**: 家康は直政を一目で気に入り、彼の出自を知ると井伊家の再興を許可しました。井伊家の旧領を与え、小姓として彼を側に置くことを決めました。直政はこの時、幼名「虎松」から「万千代」に改名されました。

- **直政の美貌**: 直政はその美少年ぶりで知られており、家康も彼に魅了されたと言われています。また、直政の父・直親が徳川家康との内通を疑われて誅殺されたこともあり、家康は彼に特別な配慮を示したとも考えられています。

この出会いは、井伊直政が後に徳川家康の重臣として活躍するきっかけとなり、彼の人生において重要な瞬間でした。

家康が直政に出会った際の直政の年齢は

井伊直政が徳川家康に出会った際、直政は**15歳**でした。この出会いは1575年(天正3年)に浜松城での鷹狩りの際に起こり、家康は直政を一目で気に入りました。直政は1561年に生まれたため、家康との出会いの時期にちょうど15歳になっていました。

直政が家康に出会った際の家康の年齢は

井伊直政が徳川家康に出会ったのは、天正3年(1575年)です。この時、家康の年齢は33歳でした。家康は1542年に生まれており、1575年には33歳に達しています。

井伊家伝記と寛政重修諸家譜の記述の違いは

井伊家に関する記述は『井伊家伝記』と『寛政重修諸家譜』の二つの文献に見られ、それぞれ異なる視点や情報を提供しています。

## **井伊家伝記の特徴**

- **物語性**: 『井伊家伝記』は井伊直政の生涯を中心に、彼の武功や徳川家との関係を物語的に描写しています。特に、直政が徳川家康に仕官する際の経緯や、彼の信念が強調されています。

- **感情的な描写**: 直政が井伊家を再興するためにどのように行動したか、また彼の個人的な思いが詳細に語られています。例えば、直政が「自分は井伊家の人間であるため徳川家に仕えたい」と述べた場面などが挙げられます。

## **寛政重修諸家譜の特徴**

- **公式な記録**: 『寛政重修諸家譜』は江戸幕府によって編纂された公式な家譜であり、より客観的かつ体系的な情報を提供します。井伊直政の初陣の日付や系譜が正確に記録されており、他の史料とも照合可能です。

- **事実重視**: この文献では、井伊家の歴史や系譜が整理されており、特に直虎や直親との関係についても詳述されています。直虎が直親の後見人としてどのように井伊家を支えたかについても言及されています。

## **主な違い**

- **内容と視点**: 『井伊家伝記』は感情や物語性を重視し、個々の人物像を際立たせる一方で、『寛政重修諸家譜』は公式な立場から事実を整理し、系譜としての役割を果たしています。

- **エピソードの有無**: 例えば、直政が徳川家康に仕官する際の逸話は『井伊家伝記』には存在しますが、『寛政重修諸家譜』ではそのような具体的なエピソードは含まれていません。このため、前者はよりドラマチックであり、後者は歴史的事実に基づいた内容となっています。

このように、両者は井伊家について異なる側面からアプローチしており、それぞれの文献から得られる情報は補完的です。

直政が家康に出会った際の場所の詳細は

井伊直政と徳川家康の出会いは、1575年(天正3年)2月15日の「初鷹野」において行われました。この「初鷹野」は、その年の最初の鷹狩りを指し、具体的な場所としては以下の説があります。

## 出会いの場所

1. **浜松城郊外(三方原)**

直政が家康を待っていたとされる鷹狩りの場です。

2. **浜松城の門前**

家康が鷹狩から帰る際に直政が待機していた場所という説もあります。

3. **松下屋敷**

浜松城の下垂口近くに位置する松下清景の屋敷で出会ったとする説です.

## 出会いの経緯

井伊直政は、母の再婚相手である松下清景の家に住んでいた14歳の時に家康に仕官する機会を得ました。直政は特別に仕立てられた小袖を着て、家康に名乗り出ました。家康は直政を一目で気に入り、「召し抱える」と言い、彼を小姓として迎え入れました.

この出会いは、井伊家再興への第一歩となり、直政はその後徳川家の重要な武将として活躍することになります。

家康が直政に出会った際の直政の身分は

井伊直政が徳川家康と出会った際の身分は、当時15歳の若者であり、井伊家の出身でしたが、彼自身は比較的低い地位にありました。直政は井伊家の当主・直親の息子であり、父が今川氏に仕えていたため、彼もまた今川家に属する国人として育ちました。しかし、父の死後、井伊家は困難な状況に置かれ、直政は母と共に生き延びるための苦労を強いられました。

1575年、直政は浜松城近くで家康と出会い、彼の出自を語ったところ、家康は直政を気に入り、300石で召抱えることを決めました。この出来事がきっかけで直政は徳川家の一員となり、その後「井伊直政」と名乗り、徳川四天王の一人として名を馳せることになります。

井伊直政が「赤備え」としての軍団を率いた戦いはどれくらい

井伊直政が「赤備え」としての軍団を率いた戦いはどれくらい

井伊直政が「赤備え」として率いた軍団は、主に以下の重要な戦いで活躍しました。

## 主な戦い

**小牧・長久手の戦い(1584年)**

- 井伊直政はこの戦いで徳川家康の先鋒として出陣し、赤い甲冑を身にまとって敵を圧倒しました。この戦闘は直政の初陣であり、彼の名声を高めるきっかけとなりました。

**関ヶ原の戦い(1600年)**

- 直政は東軍として参戦し、先陣を切る役割を果たしました。彼は松平忠吉と共に敵軍に突入し、大きな戦果を挙げましたが、重傷を負い、その傷が後に命取りとなりました。

**大坂の陣(1614-1615年)**

- 直政の息子、直孝が赤備えを率いて豊臣方と戦いました。この時も赤備えは重要な役割を果たし、特に木村重成を討ち取るなどの功績を上げました。

## 赤備えの特徴

「赤備え」は、全て赤色で統一された部隊であり、その鮮やかな色合いが視覚的効果を生み出し、敵に恐怖感を与える一方で、自軍の兵士同士の識別にも役立ちました。

井伊直政が率いた赤備えの戦歴はどのくらい

井伊直政が率いた「井伊の赤備え」は、戦国時代から江戸時代初期にかけて数多くの戦闘で活躍しました。以下はその主な戦歴です。

## **主な戦歴**

- **小牧・長久手の戦い (1584年)**: 井伊の赤備えはこの戦いで初めてその名を知られることとなり、直政は先鋒を務めました。この戦闘では、彼の勇猛さから「井伊の赤鬼」と称され、敵に恐れられました。

- **関ヶ原の戦い (1600年)**: 井伊直政は徳川家康側で先陣を切り、重要な役割を果たしました。彼の部隊はこの戦いでもその存在感を示し、徳川家臣団の中でも特に強力な軍勢として知られるようになりました。

- **大坂の陣 (1614年・1615年)**: 直政の子である井伊直孝も赤備えを率いて大坂の陣に参加し、特に1615年には豊臣方の有力武将である木村重成を討ち取るなどの戦功を上げました。

## **赤備えの特徴**

- **色彩と装備**: 井伊の赤備えは、全員が朱色の甲冑と旗指物を身にまとい、視認性が高く、戦場での識別が容易でした。この特徴は、混乱した戦場でも自軍を見失わない利点がありました。

- **継承と影響**: 井伊家はその後も赤備えを受け継ぎ、幕末までこの伝統が続きました。特に彦根藩では、足軽に至るまで赤備えが基本とされ、その影響力は大きかったです.

このように、井伊直政が率いた赤備えは数多くの重要な戦闘で活躍し、その名声と伝統は後世にまで引き継がれました。

赤備えの軍装はどのようにして統一されたの

赤備えの軍装は、主に井伊家によって統一されました。この軍装は、戦国時代から江戸時代にかけて、特に目立つ朱色の甲冑や旗指物で構成されており、戦場での威圧感を高める役割を果たしました。

## 統一の背景

**井伊家の赤備え**

井伊家の赤備えは、1582年ごろから始まりました。徳川家康が井伊直政を重用し、彼に武田家の遺臣を配下に付けたことがきっかけです。直政は赤色の甲冑を着用し、その部隊は「井伊の赤鬼」と称されるほど恐れられました。特に小牧・長久手の戦いでは、その目立つ姿で敵を圧倒しました。

**軍法による規定**

近世初期には、井伊家の軍法によって、赤備えの装備や規律が詳細に規定されました。甲冑は赤色とし、大旗は朱地に無紋で統一することが求められました。このような規定は、部隊全体の結束力を高め、アイデンティティを強化する効果がありました。

## 赤備えの特徴

- **色彩**: すべての甲冑や旗指物が朱色で統一されている。

- **象徴性**: 赤色は高級な染料であり、武勇や精鋭部隊を象徴するものでした。

- **威圧感**: 戦場で目立つことで敵に対する心理的な優位性を持ちました。

このようにして、赤備えは井伊家によって統一され、戦国時代から江戸時代にかけてその名声と威力を誇りました。

小牧・長久手の戦いでの赤備えの活躍はどのようだったの

小牧・長久手の戦い(1584年)において、井伊直政が率いる「井伊の赤備え」は、戦場での重要な役割を果たしました。この部隊は、全員が赤い甲冑を身にまとい、その目立つ色彩から「井伊の赤鬼」と称されました。

## 赤備えの活躍

**戦闘の先陣**

井伊の赤備えは、戦闘開始直後から先陣を切り、敵軍に対して猛攻を仕掛けました。直政自身が長槍を使って敵に突進し、その勇猛さで敵を圧倒しました。彼の指揮する赤備えは、整然とした隊列で進軍し、敵軍の戦線を崩壊させる一因となりました。

**戦術的優位性**

赤備えは、その鮮やかな装束によって視認性が高く、混乱した戦場でも自軍の位置を把握しやすいという利点がありました。しかし、その目立つ色は敵にも狙われやすいというリスクも伴っていました。それにもかかわらず、井伊の赤備えはその名声を高め、多くの大名たちに恐れられる存在となりました。

## 戦後の影響

小牧・長久手の戦いでの成功により、井伊直政は家康から重用され、以降も多くの戦闘で活躍しました。赤備えはその後も徳川家臣団内で重要な役割を果たし、関ヶ原合戦などでも先陣を務めることになります。直政とその子孫によるこの部隊の伝統は、江戸時代まで続きました。

このように、小牧・長久手の戦いにおける井伊の赤備えは、その勇猛さと戦術的な役割によって、日本の戦国時代における重要な軍団として記憶されています。

関ヶ原の戦いでの赤備えの役割はどのようなものだったの

関ヶ原の戦いにおける赤備えは、井伊直政が指揮する精鋭部隊であり、その役割は非常に重要でした。以下にその主な役割と特徴をまとめます。

## **赤備えの概要**

- **起源**: 赤備えは、元々武田信玄の軍団に由来し、特に飯富虎昌が率いた部隊が有名です。武田家滅亡後、井伊直政がこの伝統を引き継ぎ、赤色で統一された部隊を編成しました。

- **装備と視認性**: 赤備えの兵士は甲冑や旗指物を朱色で統一しており、戦場で非常に目立ちました。この視認性は、自軍の識別を容易にする一方で、敵にも狙われやすくなるリスクを伴いました。

## **戦闘における役割**

- **先陣を切る**: 関ヶ原の戦いでは、井伊直政率いる赤備えが先陣を務めました。彼らは敵軍に対して猛攻を仕掛け、特に松平忠吉と共に戦場での存在感を示しました。

- **士気の象徴**: 赤備えはその鮮やかな色彩から、士気を高める象徴的な役割も果たしました。井伊直政自身が「赤鬼」と呼ばれたことからも、その威圧感と影響力が伺えます。

## **戦術的利点と課題**

- **混乱時の識別**: 戦場の混乱の中でも、自軍の兵士を識別しやすいという利点がありました。しかし、この特性は敵にも認識されやすく、ターゲットとなるリスクもありました。

- **戦功**: 赤備えは関ヶ原だけでなく、その後の大坂の陣でも活躍し、多くの戦功を挙げました。井伊直政とその子孫は、この部隊によって名声を得ていきました。

総じて、関ヶ原の戦いにおける赤備えは、その目立つ装備と勇敢な行動によって重要な役割を果たし、徳川家康の勝利に寄与しました。

井伊直孝が率いた赤備えの戦歴はどのくらい

井伊直孝が率いた「井伊の赤備え」は、戦国時代から江戸時代初期にかけて数々の戦闘で活躍しました。以下にその主な戦歴をまとめます。

## 主な戦歴

1. **小牧・長久手の戦い (1584年)**

- 井伊の赤備えはこの戦いで先鋒として参加し、徳川家康の軍勢において重要な役割を果たしました。

2. **関ヶ原の戦い (1600年)**

- 直孝は東軍に属し、先陣を切って戦闘に臨みました。彼の行動は、後に戦闘開始の引き金となったとされています。

3. **大坂冬の陣 (1614年)**

- 井伊直孝は25歳でこの戦いに出陣し、真田信繁(幸村)との激闘がありましたが、結果的には大きな損害を被りました。

4. **大坂夏の陣 (1615年)**

- 直孝はこの戦いで藤堂高虎と共に先鋒を務め、豊臣方の木村重成を討ち取るなどの戦功を上げました。

## 特徴と影響

- **赤備えの特徴**: 井伊家の軍勢は全て赤色の甲冑と旗指物で統一され、「井伊の赤鬼」として知られました。この部隊は精鋭として有名で、徳川家臣団内でも有数の強さを誇りました。

- **戦後の影響**: 直孝は、その後も幕政に参画し、江戸時代中期まで続く井伊家の基盤を築きました。彼の言葉には、若い頃の教訓が込められており、戦歴から得た経験が後世に影響を与えています。

このように、井伊直孝とその率いる赤備えは、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

井伊直政が関ヶ原合戦でどのような役割を果たしたのか

井伊直政が関ヶ原合戦でどのような役割を果たしたのか

井伊直政は関ヶ原の戦いにおいて、東軍の重要な役割を果たしました。彼はその勇猛さと戦略的な能力で知られ、戦局を大きく左右しました。

## **関ヶ原の戦いにおける主な役割**

- **開戦の引き金**: 井伊直政は、福島正則の隊が動かない中、独自に宇喜多秀家の陣に発砲し、戦闘の火蓋を切りました。この行動は明らかに抜け駆けでありましたが、結果的に東軍に勢いを与えました。

- **先鋒としての活躍**: 直政は「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を率いて前線で戦い、敵陣に突入しました。彼は槍を振るいながら敵と交戦し、その勇猛さから「赤鬼」と称されました。

- **調略と連携**: 直政は、西軍の武将に対して調略を行い、小早川秀秋などを東軍側に引き込むことに成功しました。この連携が戦局を有利に進める要因となりました。

- **追撃と勝利**: 戦闘中、島津義弘の部隊が退却する際には、直政がこれを追撃し、大きな戦果を上げました。彼の迅速な行動が東軍の勝利に寄与しました。

- **戦後処理**: 戦後、井伊直政は徳川家康の側近として、講和交渉や処分についても重要な役割を果たしました。彼の交渉術によって、多くの西軍武将が助命される結果となりました。

## **影響と評価**

井伊直政は関ヶ原の戦いでの功績によって、徳川四天王の一人として名を馳せました。彼の活躍は徳川家康が江戸幕府を開くための基盤作りに貢献し、その後も彦根藩の初代藩主として歴史に名を刻むこととなります。

井伊直政が関ヶ原の戦いで特に活躍した場面は

井伊直政は関ヶ原の戦いにおいて、いくつかの重要な場面で特に活躍しました。

## 開戦の先駆け

井伊直政は、関ヶ原の戦いが始まる前に、福島正則が先陣を務めることが決まっていたにもかかわらず、松平忠吉と共に抜け駆けして戦闘を開始しました。彼は「松平忠吉の初陣なので、勉強のため敵陣を見学に行く」と言って福島隊の制止を振り切り、宇喜多秀家の陣に向けて発砲しました。この行動が合戦の火蓋を切ることとなり、他の東軍も続いて突撃しました。

## 勇猛な戦闘

直政は「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を率いており、その赤い装束で敵に恐れられていました。彼は戦闘中、敵将島津豊久を討ち取るなど、数々の戦果を挙げました。特に、島津軍が退却を試みた際には、直政と忠吉がこれを追撃し、大きな成果を上げました。

## 戦後処理と交渉

戦後、直政は西軍との講和交渉にも尽力しました。特に毛利輝元との交渉や、真田昌幸・信繁親子の助命嘆願など、政治的手腕を発揮しました。彼は徳川家康にとって重要な存在となり、その後の統治体制の安定化にも寄与しました。

これらの活躍から、井伊直政は関ヶ原の戦いで非常に重要な役割を果たした武将として知られています。

井伊直政が福島正則を動かした理由は

井伊直政が福島正則を動かした理由は、関ヶ原の戦いにおける戦略的な意図と、徳川家康の後継者問題に関連しています。

## 背景

関ヶ原の戦いでは、福島正則が東軍の先鋒として任命されていましたが、井伊直政は彼を差し置いて先に攻撃を仕掛けました。この行動は、武士にとって名誉である「先陣」を巡る競争の一環であり、直政は松平忠吉と共に前線に出て、宇喜多隊に発砲することで戦闘を開始しました。

## 理由

1. **後継者問題**: 徳川家康の後継者として松平忠吉が有力視される中で、直政は彼の名誉を高めるために先陣を切った可能性があります。家康の長男・信康が亡くなり、次男・秀康が他家の養子となっているため、忠吉が活躍すれば後継者争いで有利になる可能性がありました。

2. **戦局への影響**: 直政の行動は東軍に勢いを与え、その後の戦局を有利に進める結果となりました。彼は福島正則隊を刺激し、一斉に宇喜多隊への攻撃を引き起こさせました。

3. **家康の意向**: 一部の歴史家は、直政の行動が実際には家康の指示によるものであった可能性も指摘しています。家康は自らの家臣によって名誉ある先鋒を取らせたかったとも考えられます。

## 結論

井伊直政が福島正則を動かした理由は、単なる功名心だけではなく、徳川家内での権力構造や後継者問題と深く関わっています。彼の行動は戦局に大きな影響を与え、その結果として東軍が勝利する一因となりました。

井伊直政が小早川秀秋を寝返らせた方法は

井伊直政が小早川秀秋を寝返らせた方法は、主に「問鉄砲」と呼ばれる戦術的な圧力を通じて行われました。関ヶ原の戦いにおいて、小早川秀秋は松尾山に陣を構え、どちらに加勢するか決めかねていました。この状況に対し、徳川家康が直政に命じて松尾山に向けて火縄銃を発射させたのです。この行動は、秀秋に対する寝返りの催促と解釈され、彼は驚いて東軍側に加わる決断を下しました。

小早川秀秋が寝返った背景には、彼自身の立場や心理的な要因もありました。彼は豊臣家の血筋でありながら、西軍の大名としての忠義心が薄く、また西軍の指導者である石田三成からの約束(勝利すれば豊臣秀頼の成人まで関白職を任されるなど)にも疑念を抱いていました。さらに、彼は気が弱く、自身の安全を優先する傾向があったため、寝返りを決意したと考えられています。

小早川秀秋が東軍に加わったことで、西軍の士気は急激に低下し、戦局は一変しました。これにより、大谷吉継率いる西軍は壊滅的な打撃を受けることになります。

井伊直政が島津義弘を追撃した理由は

井伊直政が島津義弘を追撃した理由は、関ヶ原の戦いにおける戦局の変化と、彼自身の名誉や戦略的意図に基づいています。

## **背景と状況**

関ヶ原の戦い(1600年)では、島津義弘が西軍として戦っていましたが、戦局が不利になると彼は撤退を決断しました。この際、井伊直政は徳川軍の精鋭部隊である赤備え隊を率いており、義弘を捕らえることができれば徳川家に対する大きな功績となると考えました。

## **追撃の理由**

1. **戦局の変化**: 島津義弘が撤退する中で、直政はその動きを見逃さず追撃を開始しました。特に、義弘が徳川本陣に向かって突進する姿勢を見せたことから、直政はこれを阻止するために行動しました。

2. **名誉と武士としての義務**: 直政は武士としての名誉を重んじており、敵将である島津義弘を討つことは彼自身の名声を高める絶好の機会と考えた可能性があります。特に、一番槍などの武功を得ることは武士にとって大きな名誉です。

3. **個人的な動機**: 直政は家康の四男である松平忠吉の舅であり、自身の地位や忠吉の後継者問題にも影響を与える行動だったとも言われています。彼は忠吉のために大きな活躍を期待していた可能性があります。

## **結果**

追撃中、直政は島津軍からの銃撃を受けて重傷を負い、その後追撃を断念せざるを得ませんでした。この傷が彼の命に影響を与え、2年後に死去する原因ともなりました。最終的には、島津家との和平交渉にも関与し、戦後の重要な役割を果たすことになります。

井伊直政が戦後処理にどのような役割を果たしたのか

井伊直政は関ヶ原の戦い後、重要な戦後処理に従事しました。彼は西軍の総大将である毛利輝元との講和交渉を担当し、毛利氏の改易を回避することに成功しました。また、捕縛された石田三成に対しては手厚く保護し、彼の旧領である近江国佐和山(現在の滋賀県彦根市)を与えられ、初代佐和山藩主となりました。

直政はさらに、真田昌幸とその息子真田信繁(幸村)の助命嘆願にも尽力し、戦後の混乱を抑えるために重要な役割を果たしました。彼は徳川家康の信任を受け、戦後の日本の政治的安定に寄与したことから、家康が江戸幕府を開く際の基盤作りにも貢献しました。

直政の外交能力や交渉術は高く評価されており、彼は西軍の武将たちとの調整や和平交渉においても活躍しました。これらの活動により、井伊直政は戦後処理において中心的な存在となり、徳川政権の安定化に寄与したことが歴史的に重要視されています。

井伊直政が家康の信頼を得た理由は

井伊直政が家康の信頼を得た理由は

井伊直政が徳川家康の信頼を得た理由は、彼の武勇、知恵、外交能力、そして忠誠心に起因しています。以下にその要素を詳しく説明します。

## **1. 武勇と戦闘能力**

井伊直政は「井伊の赤鬼」と称されるほどの勇猛さで知られています。小牧・長久手の戦いや関ヶ原の戦いなどで先陣を切り、敵陣に突入する姿勢が評価されました。特に、関ヶ原の戦いでは、彼が先手を打って戦端を開いたことが、徳川軍の士気を高める要因となりました。

## **2. 知恵と戦略**

直政は単なる武将ではなく、優れた戦略家でもありました。彼は敵の動きを読み取り、合戦後の調停役としても活躍しました。また、外交面でも力を発揮し、多くの大名を東軍に引き入れるための交渉を行いました。これにより、家康にとって不可欠な存在となりました。

## **3. 外交能力**

直政は北条家との講和交渉などでその外交センスを発揮し、家康からの信頼を獲得しました。彼は幼少期から寺で学び、多様な人々と接する中で培ったコミュニケーション能力が功を奏しました。

## **4. 忠誠心と人柄**

井伊直政は家康への忠誠心が非常に強く、自身の名誉や家族の復興に尽力しました。彼は常に家康の期待に応えようとし、その姿勢が周囲からも高く評価されました。

## **5. 家康による評価と昇進**

家康は直政の能力を高く評価し、彼に大きな領地を与えることでその価値をさらに高めました。直政は最終的に近江国佐和山18万石に転封され、その地位を確立しました。これにより、直政は徳川四天王として名を馳せることとなりました。

これらの要素が相まって、井伊直政は徳川家康から深い信頼を寄せられる存在となり、その後も幕府内で重要な役割を果たしました。

井伊直政が家康に興味を抱かれた具体的な場面は

井伊直政が徳川家康に興味を抱かれた具体的な場面は、1575年の「初鷹野」において発生しました。この時、井伊直政は14歳で、徳川家康の初めての鷹狩りに出席するために特別に準備されました。

直政は、直虎と母親があつらえた目立つ着物を着用し、さらに自筆による「四神旗」を持って家康の前に現れました。この装いは、家康の目に留まることを狙ったものでした。家康は直政の姿を見て興味を示し、彼を召し抱えることを決定しました。この瞬間が、井伊直政が徳川家に仕官する大きな転機となりました。

直政はその後、家康の信任を得て多くの戦で活躍し、「徳川四天王」の一人として名を馳せることになります。

井伊直政が家康に「自分は井伊家の人間であるため徳川家に仕えたい」と伝えた背景は

井伊直政が家康に「自分は井伊家の人間であるため徳川家に仕えたい」と伝えた背景には、彼の家族の歴史、個人的な信念、そして戦国時代の政治的状況が影響しています。

## **家族の歴史と井伊家の再興**

直政は、父・井伊直親が今川氏により誅殺された後、女城主として知られる井伊直虎に育てられました。直虎は井伊家を守るために尽力し、直政はその再興を担う存在として期待されていました。このような背景から、直政は井伊家の名誉を重んじ、徳川家に仕官する意向を示したと考えられます。

## **徳川家との関係**

井伊直政と徳川家康は元々遠戚関係にあり、直政の父・直親は家康の妻・瀬名姫の従兄弟でした。この血縁関係が、直政が家康に仕える際の信頼感や親近感を生んだ要因となりました。さらに、直政は初めて家康に会った際、その容姿や立ち振る舞いが印象的であったため、すぐに300石を与えられ、小姓として迎え入れられました。

## **忠誠心と期待**

直政は、育ててくれた直虎や母への恩義を感じており、その期待に応えるためにも忠誠心を示す必要がありました。彼は戦場で先陣を切ることを厭わず、多くの手柄を立てることでその信念を実践しました。これにより、彼は徳川家内での地位を確立し、最終的には大名として大きな領地を与えられることになります。

## **まとめ**

井伊直政が「自分は井伊家の人間であるため徳川家に仕えたい」と述べた背景には、彼自身の出自や井伊家再興への強い思い、そして徳川家との血縁関係が深く関与しています。これらの要素が相まって、直政は徳川家康に仕官し、その後の歴史的役割を果たすこととなりました。

井伊直政が家康に小姓として迎え入れられた理由は

井伊直政が徳川家康に小姓として迎え入れられた理由は、主に以下の要因によります。

## **家族関係と出自**

井伊直政は、徳川家康の妻である瀬名姫(築山殿)の従甥にあたります。直政の父・井伊直親は、瀬名姫の母の従兄弟であり、これにより直政は家康の外戚となります。この血縁関係は、直政が家康に仕官する際の重要な要素となりました。

## **美少年としての魅力**

直政は「絶世の美少年」として知られ、その容姿や性格が家康に強い印象を与えました。彼は心優しく、女性にも人気があり、家康から特別な寵愛を受けたとされています。このような背景から、直政は小姓として迎え入れられたと考えられています。

## **早期の出仕と武功**

井伊直政は15歳で家康に小姓として取り立てられ、その後も数々の武功を挙げました。特に小牧・長久手の戦いでは「井伊の赤鬼」と呼ばれるほどの勇猛さを見せ、軍事的な才能も評価されました。これにより、家康からの信頼を深め、さらなる昇進が可能となりました。

## **まとめ**

以上から、井伊直政が徳川家康に小姓として迎え入れられた理由には、**血縁関係**、**美少年としての魅力**、**早期の出仕と武功**が大きく影響しています。これらが組み合わさり、直政は家康から特別な待遇を受けることとなりました。

井伊直政が家康の信頼を得るためにどのような行動を取ったか

井伊直政が徳川家康の信頼を得るために取った行動は、彼の武将としての能力や忠誠心を示すものでした。以下にその具体的な行動をまとめます。

## 仕官と初期の活躍

- **家康への仕官**: 井伊直政は1575年に徳川家康に仕官し、若年ながらもその有能さが評価されました。家康は直政を小姓として迎え入れ、彼の成長を見守りました。

## 戦場での功績

- **関ヶ原の戦い**: 1600年の関ヶ原の戦いでは、直政は東軍の勝利に大きく貢献しました。彼は敵将の調略や、黒田長政を通じて多くの大名を東軍に引き込むなど、政治的手腕も発揮しました。戦闘中には、敵軍を追撃し、重傷を負いながらも戦い抜きました。

## 外交と調停

- **和平交渉**: 戦後、直政は毛利輝元や長宗我部盛親などとの講和交渉に奔走し、戦後処理にも尽力しました。このような外交能力が家康からの信頼をさらに深める要因となりました。

## 家康との関係構築

- **忠誠心と信頼**: 直政は家康に対して常に忠誠を誓い、その行動からも家康への信頼が伺えました。家康は「直政は口が重いが、一度事が決したなら躊躇せず実行に移す」と評価し、内談を行うこともありました。

## 結論

井伊直政は、戦場での活躍や外交手腕、そして家康への忠誠心を通じて信頼関係を築きました。これにより彼は徳川四天王として重要な地位を確立し、その後も江戸幕府の基盤作りに貢献しました。

井伊直政が家康の信頼を得た他の要因は

井伊直政が徳川家康の信頼を得た要因は多岐にわたります。以下にその主な要因をまとめます。

## **1. 家康との血縁関係**

井伊直政は、家康の妻の従兄弟にあたる井伊直盛の親族であり、この血縁関係が家康からの信頼を得る一因となりました。

## **2. 戦場での活躍**

直政は数々の戦で先陣を切り、特に関ヶ原の戦いでは重要な役割を果たしました。彼の勇猛さと戦術的な才能は「井伊の赤鬼」として知られ、戦功が家康の信頼を高めました。

## **3. 外交能力と戦略的思考**

井伊直政は、武田氏との講和交渉や他国との外交においても優れた手腕を発揮しました。これにより、家康からの評価が高まりました。

## **4. 忠誠心と献身**

直政は家康への忠義を示すため、常に先陣を切り、多くの手柄を立てました。彼は危険を顧みずに戦い、家康や他の家臣を守る姿勢が信頼を築く要因となりました。

## **5. 家業の再興と領地拡大**

井伊家はもともと名門でしたが、直政はその再興に尽力し、家康から与えられた領地である箕輪城や高崎城を改築し、家業を発展させました。この成果も家康からの信頼につながりました。

## **6. 厳格さと義理堅さ**

直政は家臣に対して厳格であった一方、敵には礼儀正しく接する義理堅さも持っていました。このバランスが彼の人望を高め、家康からの信頼を強化しました。

これらの要因が組み合わさり、井伊直政は徳川家康から厚い信頼を受けることとなりました。

井伊直政が「井伊の赤鬼」と呼ばれた理由は

井伊直政が「井伊の赤鬼」と呼ばれた理由は

井伊直政が「井伊の赤鬼」と呼ばれた理由は、彼の戦闘スタイルとその際の装備に由来します。以下にその詳細を示します。

## **赤備えの部隊**

井伊直政は、徳川家康の四天王の一人であり、特に「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を率いていました。この部隊は、全員が赤い甲冑や旗指物で統一されており、戦場で非常に目立つ存在でした。直政が1582年に元服した際、武田家の旧臣を配下に持つことで、この赤備えが編成されました。

## **戦闘での活躍**

直政は戦場で先陣を切り、特に1584年の小牧・長久手の戦いでその勇猛さを発揮しました。彼は赤い兜を被り、長槍を振るって敵を圧倒する姿が「赤鬼」に例えられ、多くの敵将から恐れられました。彼の突撃は常に先頭で行われ、その姿勢が彼の異名を確立する要因となりました。

## **威圧感と象徴性**

直政が率いる赤備えの部隊は、その威圧感から「赤鬼」と称されるようになりました。彼らの姿はまさに鬼のようであり、敵に対して強い心理的影響を与えました。この異名は、直政自身の武勇と共に、彼が率いた部隊の象徴的な存在感を表しています。

このように、井伊直政が「井伊の赤鬼」と呼ばれる理由は、彼の軍事的な才能とその際立った装備によるものです。

井伊直政が「突き掛かり戦法」を使った具体的な戦いは

井伊直政が「突き掛かり戦法」を使用した具体的な戦いには、以下の重要な戦闘が挙げられます。

## 芝原の戦い(1576年)

井伊直政は1576年に行われた**芝原の戦い**で初陣を果たしました。この戦いでは、武田勝頼との対峙において、先陣を切って敵陣に突入し、「突き掛かり戦法」を駆使して敵を混乱させました。直政はこの戦法によって軍功を上げ、以降もこの戦法を主な戦術として多くの戦闘に出陣しました。

## 関ヶ原の戦い(1600年)

1600年の**関ヶ原の戦い**でも、井伊直政は「突き掛かり戦法」を用いました。彼は当初、福島正則が先鋒とされていたにもかかわらず、家康の四男・松平忠吉を伴い、自ら先陣を切って西軍の宇喜多秀家隊に攻撃を仕掛けました。この行動は、直政が徳川家の名誉を重んじていたことを示しています。結果的に、彼の行動が関ヶ原の戦闘を開始する契機となりました。

これらの戦闘において、井伊直政はその特異な戦法と指揮能力を発揮し、日本の歴史に名を刻む武将となりました。

「小牧・長久手の戦い」での井伊直政の活躍はどの程度

井伊直政は1584年の小牧・長久手の戦いにおいて、特に重要な役割を果たしました。この戦いは、豊臣秀吉と織田信長の次男である織田信雄との間で繰り広げられたもので、井伊直政は徳川家康の先鋒として出陣しました。

## 井伊直政の活躍

**赤備えの指揮**

井伊直政は「井伊の赤備え」と呼ばれる部隊を率いており、この部隊は武田家の伝統を受け継いだ精鋭部隊です。彼は赤色の甲冑を身にまとい、鬼の角のような飾りが付いた兜を被って戦場に臨みました。この姿から「井伊の赤鬼」と称され、敵将たちに恐れられました。

**戦闘での功績**

戦闘中、直政は300挺の鉄砲を配置し、豊臣軍に対して意表を突く攻撃を行いました。この攻撃が成功し、豊臣軍は混乱し、総崩れとなります。また、彼は先陣を切って長槍で敵を蹴散らし、その勇猛さが際立ちました。戦後、彼は受けた傷を癒やす間もなく講和交渉や戦後処理に従事し、その功績が評価されました。

## 戦後への影響

小牧・長久手の戦いでの成功により、井伊直政は名声を高め、その後も徳川家康から重用され続けました。彼は1601年には18万石の領地を拝領し、徳川四天王として知られるようになりました。この戦いで得た経験と名声は、後の関ヶ原の戦いでも重要な役割を果たすことになります。

井伊直政の活躍は、小牧・長久手の戦いにおいて彼自身だけでなく、徳川家全体にとっても大きな意味を持つものでした。

井伊直政が討ち取ったとされる間者は誰

井伊直政が討ち取ったとされる間者は、武田方の間者であり、具体的には武田勝頼が徳川家康の本陣に送り込んだ者です。この間者は、井伊直政によって討たれたことが記録されています。直政はその際、荒武者としての名声を高め、戦場での勇猛さを示しました。

「本能寺の変」の際、井伊直政がどのような役割を果たした

井伊直政は1582年の「本能寺の変」において、徳川家康を守るために重要な役割を果たしました。以下にその具体的な貢献を示します。

## 家康の護衛と伊賀越え

- **本能寺の変の知らせ**: 織田信長が明智光秀に討たれた際、家康は堺に滞在していました。直政は、家康が信長の死に動揺し、自害を考えていたところを本多忠勝らと共に説得し、三河国への帰還を促しました。

- **神君伊賀越え**: 直政は家康と共に「神君伊賀越え」と呼ばれる逃避行に同行しました。この道中、彼は家康を護衛し、命を懸けて守る覚悟で行動しました。直政の献身的な支えがあったため、家康は無事に三河へ帰還することができました。

## 戦闘と外交活動

- **戦闘での活躍**: 直政は後の合戦でもその武勇を発揮し、特に芝原の戦いでは敵陣に突進して活躍しました。また、彼は武田家との戦いや北条家との講和交渉にも関与し、その外交能力も高く評価されました。

- **関ヶ原の戦い前の工作**: 直政は1600年の関ヶ原の戦い前にも、西軍武将への調略を行い、多くの大名を東軍側へ引き入れることに成功しました。これにより、徳川家康が勝利するための基盤を築くことに貢献しました。

このように、井伊直政は「本能寺の変」において家康を守り、その後も多方面で徳川家の発展に寄与した重要な武将でした。

井伊直政が赤備えを引き継いだ背景は

井伊直政が「赤備え」を引き継いだ背景には、主に以下の要因があります。

## 武田家の滅亡と遺臣の取り込み

1582年、武田氏が滅亡した後、徳川家康はその遺臣を自軍に取り込むことを決定しました。特に、武田家の精鋭部隊である「赤備え」は、その勇猛さで知られており、家康は井伊直政にこの部隊を引き継がせることを命じました。直政は当時22歳であり、家康からの期待が寄せられていました。

## 赤備えの象徴的な意味

「赤備え」とは、武田信玄が編成した部隊で、全員が赤色の甲冑を着用することで団結力を高めるとともに、戦場で目立つ効果もありました。直政はこの赤備えを受け継ぐことで、自身の名声を高める狙いがありました。

## 軍事的な役割と戦功

井伊直政は、赤備えを率いて1584年の小牧・長久手の戦いなどで重要な役割を果たしました。この戦いでは、彼は敵将を討ち取るなどの戦功を挙げ、その名声を確立しました。これにより、「井伊の赤備え」として知られる精鋭部隊が形成され、徳川軍団内での地位も向上しました。

## 家康からの期待と戦略

家康は直政に対して大きな期待を寄せており、彼に武田の兵法を継承させることで徳川軍の強化を図りました。このように、赤備えは単なる軍装に留まらず、直政自身や徳川家にとって重要な戦略的資産となりました。

以上のように、井伊直政が赤備えを引き継いだ背景には、武田家滅亡後の遺臣取り込みや赤備えの象徴的な意義、軍事的役割と戦功、そして家康からの期待という複合的な要因が存在しています。