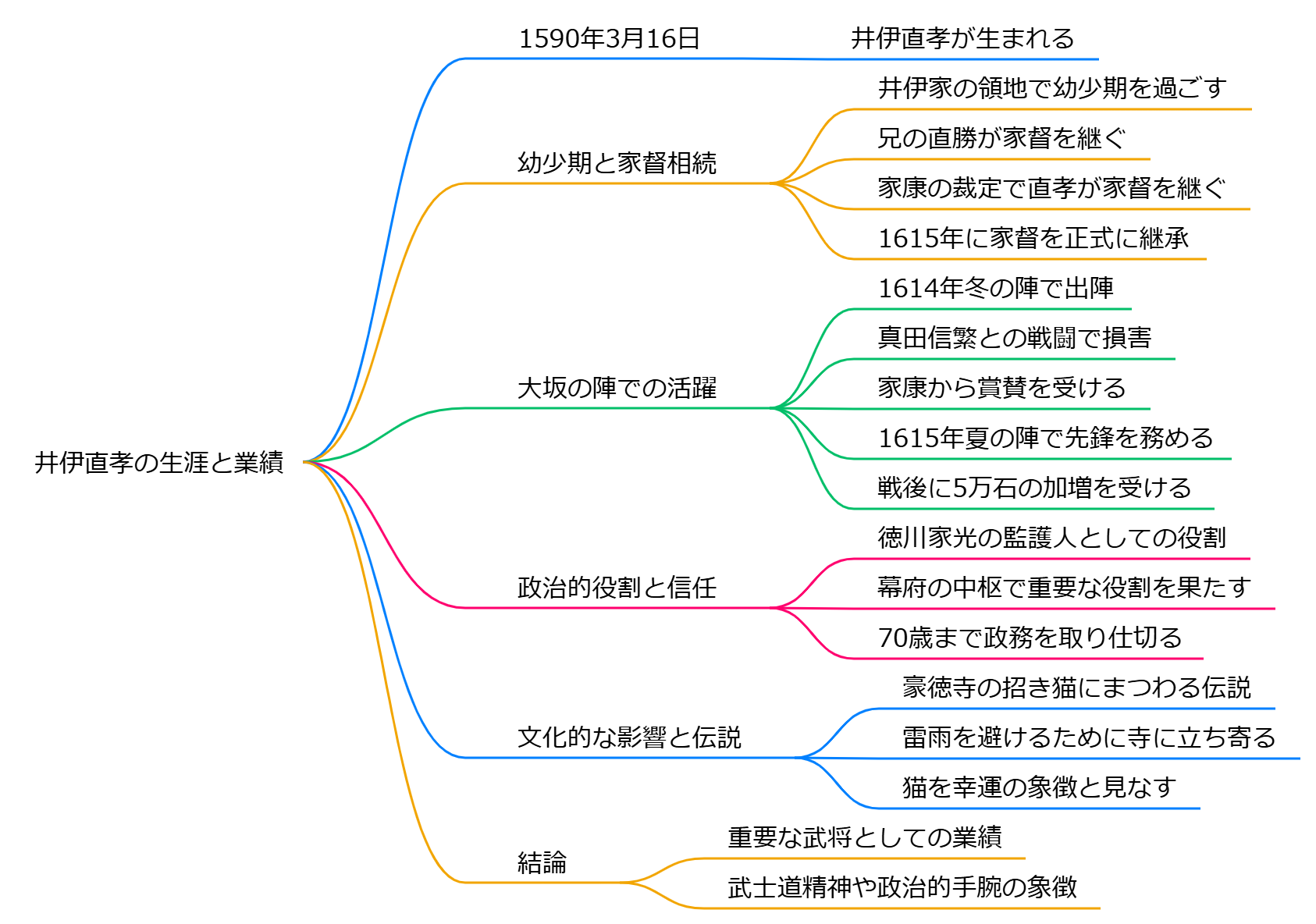

井伊直孝の生涯と業績

井伊直孝(いい なおたか)は、1590年3月16日に生まれ、1659年8月16日に亡くなった日本の江戸時代初期の武将であり、大名です。

彼は戦国時代の名将、井伊直政の次男であり、母は印具氏の娘です。

直孝は、兄の直勝とともに井伊家の家督を継ぎ、彦根藩の第2代藩主として知られています。

幼少期と家督相続

直孝は幼少期を井伊家の領地内で過ごし、父の死後、兄の直勝が家督を継ぎましたが、直勝は病弱であったため、家康の裁定により直孝が家督を継ぐこととなります。

1615年には井伊家の家督を正式に継承し、彦根藩15万石を受け継ぎました。

大坂の陣での活躍

直孝は、特に大坂の陣での活躍が評価されています。

1614年の冬の陣では、井伊の赤備えを率いて出陣し、真田信繁(幸村)との戦闘で大きな損害を被りましたが、家康からは「味方を奮い立たせた」と賞賛されました。

1615年の夏の陣では、藤堂高虎と共に先鋒を務め、敵軍を撃破し、戦後には5万石の加増を受けました。

政治的役割と信任

直孝は、徳川家光の監護人としても知られ、幕府の中枢で重要な役割を果たしました。

彼は、江戸幕府の政治においても大きな影響力を持ち、70歳まで政務を取り仕切りました。

直孝の政治手腕は高く評価され、彼の死後もその影響は後継者に引き継がれました。

文化的な影響と伝説

直孝には、豪徳寺の招き猫にまつわる伝説があります。

彼が雷雨を避けるために寺に立ち寄った際、猫が手招きをしていたことから、彼はその猫を幸運の象徴と見なしました。

この逸話は、井伊家の隆盛と結びつけられ、招き猫の起源とも言われています。

結論

井伊直孝は、戦国時代から江戸時代初期にかけての重要な武将であり、彼の業績は日本の歴史において重要な位置を占めています。

彼の生涯は、武士道精神や政治的手腕、さらには文化的な影響を通じて、今もなお語り継がれています。

井伊直孝

井伊直孝

井伊直孝(いい なおたか)は、江戸時代前期の武将であり、譜代大名として知られています。彼は1590年に駿河国で生まれ、父は井伊直政です。直孝は、近江国彦根藩の3代藩主としても知られ、江戸幕府の重臣として重要な役割を果たしました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

- 井伊直孝は、慶長8年(1603年)に徳川秀忠に仕官し、同10年には従五位下掃部助に叙任されました。

- 兄の井伊直継(後の直勝)が病弱であったため、1615年の大坂冬の陣では彼の代理として井伊隊を率い、大きな功績を挙げました。

**彦根藩主としての活動**

- 1615年、直孝は父・直政の家督を継ぎ、近江国彦根藩の2代目藩主となりました。彼は最終的に30万石を領有する大名に成長しました。

- 大坂夏の陣では特に優れた戦功を挙げ、長宗我部盛親を討ち取るなどして評価されました。この戦功により、更なる加増が行われました。

**幕府での役割**

- 直孝は、徳川家光や家綱に仕え、幕政にも深く関与しました。彼は元老として重んじられ、幕閣の主要な会議には常時出席していました。

- 彼の死後、1669年にその長女によって彼の菩提寺である弘徳院が「豪徳寺」と改称されました。

## 死亡

井伊直孝は1659年6月28日に死去し、東京・世田谷区の豪徳寺に埋葬されました。

彼の人生は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の政治と軍事において重要な影響を与えたことが評価されています。

井伊直孝が大坂冬の陣でどのような役割を果たしたのか

井伊直孝は、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣において重要な役割を果たしました。彼は病弱な兄に代わって井伊家の軍を率い、徳川家康から指名された大将として出陣しました。

## 大坂冬の陣での役割

- **指揮官としての任務**: 直孝は松平忠直と共に、大坂城の八丁目口を攻撃する任務を担いました。彼は「井伊の赤備え」として知られる部隊を指揮し、真田信繁(幸村)の守る真田丸に対して攻撃を仕掛けました。

- **真田丸との戦闘**: 直孝は真田丸への突撃を決定しましたが、敵の巧妙な防御に遭遇し、真田隊からの一斉射撃を受けてしまいました。この戦闘では、井伊軍は約500人の死者を出す大損害を被りました。

- **結果と影響**: 直孝の突撃は失敗に終わり、彼は徳川家康から叱責されましたが、その武勇は評価されました。この経験は彼にとって重要な教訓となり、翌年の夏の陣で名誉を回復する機会を得ることになります.

## 戦後の展開

大坂冬の陣での失敗にもかかわらず、直孝は翌年の夏の陣で藤堂高虎と共に先鋒を務め、敵将を討ち取るなどして名誉を回復しました。その結果、彼は5万石の加増と従四位下侍従への昇進を果たしました。

### まとめ

井伊直孝は大坂冬の陣で重要な役割を果たしながらも、激しい戦闘によって多くの兵士を失う結果となりました。しかし、この経験は彼の成長につながり、その後の活躍につながることとなります。

井伊直孝が真田信繁と戦った際の具体的な戦い方は

井伊直孝と真田信繁(幸村)が戦った際の具体的な戦い方は、1614年の大坂冬の陣における「真田丸」での攻防において顕著に見られました。

## 戦闘の背景

真田信繁が築いた真田丸は、大坂城の南側に位置し、守りやすい構造を持っていました。井伊直孝は、前田利常や松平忠直と共にこの真田丸を攻撃するために動きました。

## 井伊直孝の戦い方

1. **赤備えの活用**: 井伊直孝は「赤備え」として知られる部隊を率いており、これは武田家から受け継がれた伝統的な部隊形態でした。直孝はこの赤備えを誇りに思い、敵に対して威圧感を与える戦術を採用しました。

2. **攻撃の開始**: 12月4日、前田利常が真田丸への攻撃を開始すると、井伊直孝も4000名の部隊で続いて突入しました。彼は先陣を切ることで名声を得ようとし、功を焦るあまり無謀な突撃を行いました。

3. **連携不足**: 直孝は前田軍と連携せず、独立して行動した結果、部隊が混乱し、退却が遅れる事態となりました。このため、前田隊と井伊隊は共に大損害を被りました。

4. **心理作戦への反応**: 真田信繁は敵を挑発し、彼らが攻め込むよう誘導する戦術を取っていました。井伊直孝はこの策略に引っかかり、真田丸内からの鉄砲射撃によって多くの兵士が討たれる結果となりました。

## 結果

この戦闘では、真田信繁率いる真田隊が勝利し、井伊直孝は多くの兵士を失いました。直孝はその後、この失敗から学び、大坂夏の陣では活躍することになりますが、この冬の陣での教訓が彼の後の行動に影響を与えたと考えられています。

大坂冬の陣での井伊直孝の失敗がどのように処罰されたのか

大坂冬の陣において、井伊直孝は真田信繁の挑発に乗り、軍令違反を犯して突撃しました。この行動により、彼の部隊は敵の一斉射撃を受け、約500人の死者を出す大きな損害を被りました。直孝はこの失敗によって処罰される危機に直面しましたが、徳川家康が「味方を奮い立たせる結果となった」として彼を庇ったため、最終的には処罰を免れました。

その後、直孝は大坂夏の陣で再び戦いに参加し、成功を収めたことで、5万石の加増と従四位下侍従への昇進を果たしました.

井伊直孝が家康から庇われた理由は

井伊直孝が徳川家康から庇われた理由は、主に彼の軍事的才能と家康の戦略的な意図に起因しています。

## 背景

井伊直孝は、井伊家の次男であり、父・井伊直政の後を継ぐ形で家督を相続しました。直孝は、兄・井伊直継が家督を継いでいたものの、彼が家臣団をまとめきれず内紛が生じていたため、家康は直孝に家督を譲るよう命じました。これは、井伊家が徳川家にとって重要な存在であったためです。

## 大坂の陣での役割

大坂冬の陣では、直孝は兄に代わって井伊隊を率いて出陣し、戦闘での功績を挙げました。この際、彼は「味方を鼓舞した」と評価され、家康から庇護を受けることになりました。特に、大坂夏の陣では彼が見せた奮闘ぶりが評価され、その結果として井伊家は加増されて30万石の大名となりました。

## 家康の意図

家康は直孝のカリスマ性に期待しており、彼が成功することで井伊家の当主を安定させる狙いがありました。直孝が軍事的な成功を収めることで、徳川家にとっても有利な状況を作り出すことができたため、彼には特別な庇護が与えられました。

このように、井伊直孝が庇われた理由は、彼自身の能力と家康の政治的な意図によるものであり、結果として井伊家は徳川幕府の中で重要な役割を果たすこととなりました。

大坂夏の陣での井伊直孝の活躍について詳しく知りたい

井伊直孝は、1615年の大坂夏の陣において、徳川方の先鋒として重要な役割を果たしました。彼の活躍は、戦局を大きく左右し、井伊家の地位を確固たるものにしました。

## **大坂夏の陣の概要**

大坂夏の陣は、豊臣家と徳川家との間で行われた最終決戦であり、直孝はこの戦いで兄・直継に代わって井伊家の軍勢を指揮しました。直孝は、藤堂高虎と共に先鋒を務め、井伊隊5500名を率いて出陣しました。

## **若江合戦での勝利**

5月6日、直孝は若江で豊臣方の木村重成や長宗我部盛親と激突しました。藤堂隊が敗北した後、直孝はその背後から攻撃を仕掛け、木村重成を討ち取ることに成功し、大勝利を収めました。この戦闘は「若江合戦」として知られ、直孝の勇猛さが際立ちました。

## **大坂城への攻撃**

翌日の5月7日には、大坂城への攻撃が行われました。直孝は将軍・徳川秀忠の命により、大坂城内の淀殿と豊臣秀頼母子を包囲し、発砲して自害に追い込むという大任を果たしました。この行動は、豊臣方に対する決定的な打撃となり、戦局を一気に徳川方に有利に導きました。

## **戦後の評価と影響**

大坂夏の陣での活躍によって、直孝は5万石の加増を受け、従四位下侍従に昇進しました。彼の成功は井伊家の繁栄にも寄与し、その後の彦根藩の基礎を築くこととなりました。

井伊直孝は、大坂夏の陣におけるその奮闘によって歴史に名を刻み、「井伊の赤備え」として知られる精強な軍団を率いる武将として高く評価されています。

井伊直孝が徳川家光の後見役に任じられた背景は

井伊直孝が徳川家光の後見役に任じられた背景には、いくつかの重要な要因があります。

## 徳川秀忠の信任

寛永9年(1632年)、徳川秀忠が臨終の際に、井伊直孝と松平忠明を呼び寄せ、3代将軍である家光の後見役に任じました。この任命は、直孝が秀忠からの厚い信任を受けていたことを示しています。直孝は大坂の陣での戦功により、井伊家の地位を確立し、15万石の領地を持つ藩主としても知られていました。

## 家光との関係

家光が親政を開始した際、直孝は彼に対して絶大な信頼を寄せられました。家光はその治世初期に神経的な病気に悩まされ、幕閣との意思疎通が不足することがありました。このため、直孝は国政において重要な役割を果たすこととなり、大政参与として政務を担いました。この役職は後に大老職の始まりとされ、直孝は幕府内での地位をさらに強化することになります。

## 井伊家の背景と直孝の能力

井伊直孝は、戦国時代から続く名門である井伊家の一員であり、父・直政から受け継いだ武士としての伝統と能力を持っていました。彼は冷静沈着でありながらも勇猛果敢な性格で、「夜叉掃部」と呼ばれるほどでした。これらの特性が、彼が後見役として適任であった理由とも言えます。

これらの要因が重なり合い、井伊直孝は徳川家光の後見役に任じられ、その後も幕府内で重要な役割を果たすこととなりました。

井伊直孝が幕府に参与した具体的な役割とは

井伊直孝が幕府に参与した具体的な役割とは

井伊直孝は、江戸幕府において重要な役割を果たした政治家であり、その具体的な貢献は以下の通りです。

## **幕府における主な役割**

1. **大政参与**:

直孝は、寛永9年(1632年)に徳川秀忠から後見役に任じられ、これが大老職の始まりとされています。彼は3代将軍・徳川家光の信任を受け、幕府の政策決定に深く関与しました。

2. **幕府宿老としての影響力**:

直孝は、譜代大名の中でも特に高い地位を持ち、幕閣の筆頭として朝鮮通信使の応接なども担当しました。彼は70歳まで幕政を主導し、幕府の安定に寄与しました。

3. **外交政策への関与**:

直孝は、明の滅亡時における外交政策においても重要な役割を果たし、隣国との関係を調整するための提言を行いました。彼はまた、将軍名代として日光東照宮への参詣も務め、その際の儀式や外交儀礼を定めました。

4. **軍事的貢献**:

大坂冬の陣や夏の陣での戦功により、直孝は領地を増やし、最終的には30万石の大名となりました。この戦功が彼の政治的地位をさらに強固なものとしました。

5. **彦根藩主としての地位**:

直孝は彦根藩主としても知られ、その藩は江戸幕府にとって戦略的な位置にありました。彼は藩内での政治的安定を図りつつ、幕府との連携を強化しました。

## **まとめ**

井伊直孝は江戸幕府において多岐にわたる役割を果たし、そのリーダーシップと外交手腕が幕府の安定と発展に寄与しました。彼の活動は後の大老職にも影響を与え、江戸時代の政治構造において重要な位置を占めました。

井伊直孝が外交で果たした具体的な役割とは

井伊直孝は、江戸時代の幕府において重要な外交的役割を果たした人物であり、特に大老としての地位からさまざまな政策を推進しました。以下に、彼が外交で果たした具体的な役割をまとめます。

## 井伊直孝の外交的役割

### **1. 明朝への軍事援助要請の対応**

井伊直孝は、1645年に明朝からの軍事援助要請に対して重要な役割を果たしました。明朝が清朝に攻撃されている状況下で、江戸幕府は援助要請を受けましたが、直孝は「大陸派兵は鎖国政策と相反する」として派兵を慎重に検討し、最終的には派兵を却下しました。これは、日本の外交政策における重要な決断となりました。

### **2. 外交情報の収集と分析**

彼は幕府内での情報収集にも力を入れ、中国や周辺国の動向を把握するための努力を行いました。特に、長崎奉行所を通じて得られる情報を基に、幕府の外交戦略を形成する上で貢献しました。

### **3. 朝鮮通信使との対応**

井伊直孝は、朝鮮通信使との接触にも関与し、幕閣の代表として外交的な交渉を行いました。彼の役割は、当時の日本と朝鮮との関係構築に寄与し、両国間の交流を深める一助となりました。

### **4. 外交機関の設立**

直孝はまた、外交業務を専門に扱う機関の設立を提案し、後に「外国御用係」という職務が設けられました。これは現代の外務大臣に相当する職であり、日本の外交制度の整備に寄与しました。

### **5. 内政と外交の調整**

彼は内政と外交が密接に関連していることを理解し、国内の安定が国際関係にも影響を及ぼすことから、慎重な外交政策を推進しました。このような姿勢は、日本が国際社会とどのように関わるかという基盤作りにも寄与しました。

## 結論

井伊直孝は、その外交的手腕によって日本の国際的地位を維持しつつ、内政とのバランスを取ることに努めました。彼の決断や政策は、日本が近代国家へと移行する過程で重要な役割を果たしました。

井伊直孝が幕府のターニングポイントにどのように寄与したのか

井伊直孝は、江戸時代前期において幕府の重要なターニングポイントに寄与した大名であり、特に大坂の陣での戦功が彼の名声を高め、幕府内での地位を確立しました。

## **大坂の陣での功績**

直孝は、**大坂冬の陣**(1614年)および**夏の陣**(1615年)で重要な役割を果たしました。冬の陣では、兄に代わって井伊家の赤備えを率い、徳川方として参戦しましたが、夏の陣では特に顕著な活躍を見せました。彼は若江で豊臣軍と戦い、大勝利を収め、木村重成を討ち取るなどの功績を挙げました。この戦功により、直孝は5万石の加増を受け、彦根藩はその後も繁栄を続けることとなりました。

## **幕府内での影響力**

直孝は、将軍徳川秀忠の近習として幕政に参与し、その後も将軍家に仕え続けました。彼は特に家光の治世において重要な役割を果たし、将軍家と幕府の安定に寄与しました。直孝は幕府初の大老職に任じられ、他藩主と共に外交政策や軍事戦略について議論する立場となりました。このような役割は、幕府が直面する内外の課題への対応能力を高めることにつながりました。

## **外交政策への寄与**

また、直孝は外交政策にも関与し、特に明国への援軍派遣について慎重な姿勢を示しました。1645年には明滅亡の危機に際し、派兵論が議論される中で反対意見を述べるなど、日本国内外の情勢に対して冷静な判断を下しました。このような彼の姿勢は、幕府が長期的な安定を維持するために必要な外交戦略を形成する上で重要でした.

## **まとめ**

井伊直孝は、大坂の陣での戦功や幕府内での政治的役割を通じて、江戸幕府の安定と発展に大きく寄与しました。彼の行動と判断は、その後の日本史にも影響を及ぼし、幕府が長期的な安定期に入るための基盤を築くこととなったと言えます。

井伊直孝が長宗我部盛親を討った戦いについてもっと知りたい

井伊直孝が長宗我部盛親を討った戦いは、**八尾・若江の戦い**として知られています。この戦いは、慶長20年(1615年)5月6日に発生し、井伊直孝が藤堂高虎と共に先鋒を務めました。

## 戦闘の背景

長宗我部盛親は、豊臣方として大坂の陣に参加しており、井伊直孝の軍と対峙しました。盛親の軍は、当初藤堂高虎の軍勢と接触し、激しい戦闘が繰り広げられました。

## 戦闘の経過

戦闘は、盛親の先鋒である吉田重親が藤堂高虎の軍勢と遭遇するところから始まりました。重親は軽装備であったため、本隊との合流を試みましたが、逆に藤堂隊に発見されてしまい壊滅しました。これを受けて盛親は反撃を開始し、川の堤防に兵を伏せて藤堂隊を引き寄せた後、一気に突撃しました。この猛攻により藤堂隊は混乱し、高虎の甥も討ち取られるなど大きな損害を受けました。

## 結果とその後

しかし、井伊直孝が率いる部隊が援軍として到着したことで形勢が逆転しました。盛親は追撃を受けながらも逃げ延びることとなり、その後も大坂城へ戻りましたが、最終的には捕らえられ、伏見城で処刑される運命に至りました。彼の死によって長宗我部氏は完全に滅亡しました。

このように、八尾・若江の戦いは井伊直孝の武勇が際立った重要な戦闘であり、長宗我部盛親にとっては悲劇的な結末を迎えた出来事でした。

井伊直孝が家康に認められた理由とは

井伊直孝が徳川家康に認められた理由は、主に彼の戦功と家康との強い信頼関係にあります。

## **戦功とリーダーシップ**

直孝は、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で病弱な兄に代わり、井伊隊を率いて出陣しました。この戦闘での彼の指揮能力と勇敢な行動が評価され、家康から高く評価されました。特に、大坂夏の陣では若江合戦での勝利が顕著であり、これにより井伊家は5万石の加増を受けました。

## **家康との信頼関係**

家康は直孝を非常に信頼しており、その信任は直孝が井伊家の家督を継ぐ際にも表れました。直孝は一度はその役割を断りますが、家康の厳命によって受け入れ、彦根藩の2代目藩主となりました。このような経緯から、直孝は家康からの期待を背負いながら藩主としての責務を果たすことになりました。

## **政治的手腕と民への配慮**

直孝はまた、民からの信頼を得るために石田三成の誠実な政治を踏襲し、善政を敷くことで地域社会との良好な関係を築きました。これにより、彼は藩内外での支持を集め、さらなる地位向上につながりました。

総じて、井伊直孝が徳川家康に認められた理由は、彼の優れた軍事的才能と家康との信頼関係、そして政治的手腕によるものです。

井伊直孝が幕府の先鋒として果たした役割とは

井伊直孝は、江戸時代初期の武将であり、特に大坂の陣において幕府の先鋒として重要な役割を果たしました。

## 大坂の陣での活躍

**大坂夏の陣(1615年)**

直孝は藤堂高虎と共に先鋒を務め、井伊隊5500を率いて戦闘に臨みました。特に八尾・若江の戦いでは、豊臣方の長宗我部盛親を討ち取り、さらに大坂城を包囲し、淀殿と豊臣秀頼を追い詰める重要な役割を果たしました. この戦功により、直孝は5万石を加増され、従四位下侍従に昇進しました.

## 幕府内での地位

直孝はその後も幕府内で重要な地位を占めました。寛永9年(1632年)には、将軍徳川家光の後見役として大政参与に任じられ、幕府の政策決定に影響を与えました. また、外交問題にも関与し、特に明滅亡時の対応について重要な助言を行いました.

## 井伊家と徳川家

直孝の活躍によって井伊家は幕府内で特別な地位を築き、その後も譜代大名として重要な役割を担い続けました。彼は彦根藩主としても知られ、彦根藩は戦略的な位置にあったため、幕府にとって重要な存在となりました.

このように、井伊直孝は大坂の陣での戦功によって幕府の先鋒として名を馳せ、その後も幕政において重要な役割を果たした人物です。

井伊直孝が彦根藩の基礎を築いた方法は

井伊直孝が彦根藩の基礎を築いた方法は

井伊直孝が彦根藩の基礎を築いた方法は、以下のような戦略や施策に集約されます。

## **1. 戦功の獲得**

井伊直孝は、父である井伊直政の後を継ぎ、特に大坂の陣での戦功によって名声を高めました。彼はこの戦いで重要な役割を果たし、その結果として彦根藩主となりました。

## **2. 彦根城の築城**

直孝は、彦根藩のシンボルである彦根城の建設を推進しました。城は1615年に着工し、直孝の指導のもとで完成しました。この城は藩の防衛と政治的な中心地として機能しました。

## **3. 行政体制の整備**

直孝は藩内における行政体制を整備し、藩士や家臣団との関係を強化しました。彼は家老や奉行を任命し、効率的な統治を実現しました。この体制により、藩内の秩序が保たれました。

## **4. 経済基盤の強化**

経済的な発展も重視し、農業や商業の振興を図りました。特に近江地方の特産品を活かした経済政策を推進し、藩財政の安定化に寄与しました。

## **5. 教育と文化の振興**

直孝は教育にも力を入れ、藩校「稽古館」を設立しました。これにより藩士やその子弟への教育が進み、文化的な発展が促されました。

これらの施策によって、井伊直孝は彦根藩の基礎を確立し、その後の発展へとつながる重要な土台を築きました。

井伊直孝が大坂の陣で活躍した具体的な戦いは

井伊直孝は大坂の陣で特に以下の戦いにおいて活躍しました。

## 大坂冬の陣(1614年)

- **真田丸の攻防**: 直孝は冬の陣に参加し、真田信繁(幸村)率いる真田軍と対峙しました。彼は井伊隊を率いて攻撃を行いましたが、真田軍の巧妙な防御に苦しみ、結果的には多くの兵士を失うことになりました。この戦闘では、直孝は自軍の死傷者が多く、家康からは叱責を受ける一方で、その勇気も称賛されました。

## 大坂夏の陣(1615年)

- **若江合戦**: 5月6日、直孝は藤堂高虎と共に先鋒を務め、豊臣方の木村重成と長宗我部盛親軍との激しい戦闘が繰り広げられました。井伊隊は木村隊に対して背後から攻撃し、重成を討ち取ることに成功しました。この勝利により、直孝は名誉を回復し、譜代大名としての地位を確立しました。

- **天王寺の戦い**: 5月7日には天王寺での戦闘にも参加し、大坂城への攻撃を指揮しました。ここでも直孝は重要な役割を果たし、豊臣秀頼とその母・淀殿を追い詰める攻撃を行いました。

これらの戦闘で井伊直孝はその指揮能力と勇猛さを発揮し、大坂の陣における徳川方の勝利に大きく貢献しました。

彦根藩の繁栄に大坂の陣がどのような影響を与えたか

大坂の陣は、彦根藩の繁栄に多大な影響を与えました。この戦闘は、彦根藩が徳川幕府の一員としての地位を確立する重要な機会となりました。

## 大坂の陣の背景

**1. 戦闘の概要**

大坂の陣は、1614年の冬の陣と1615年の夏の陣から成り、豊臣家と徳川家康との間で繰り広げられました。特に夏の陣では、彦根藩士たちが重要な役割を果たしました。

## 彦根藩への影響

**2. 戦功と地位向上**

彦根藩主井伊直孝は、大坂夏の陣での活躍により、戦後に5万石の加増を受けました。直孝は、若江合戦で豊臣方を打ち破るなど、戦闘で顕著な功績を残しました。これにより、彦根藩は幕府内での地位を強化し、経済的にも安定した基盤を築くことができました。

**3. 安定した時代の到来**

大坂の陣で徳川方が勝利したことにより、日本全体が250年以上にわたる平和な時代(江戸時代)に突入しました。この安定した時代は、彦根藩にとっても繁栄を促進する要因となりました。

## 結論

大坂の陣は彦根藩にとって歴史的な転機であり、戦功による地位向上と安定した時代の到来が藩の繁栄を支える重要な要素となりました。これにより、彦根藩は江戸時代を通じて影響力を持ち続けることができました。

井伊直孝が彦根藩の基礎を築くためにどのような政策を実施したか

井伊直孝は彦根藩の基礎を築くために、以下のような政策を実施しました。

## **1. 統治体制の整備**

- **家臣団の再編成**: 直孝は家臣団を整理し、能力に応じた登用を進めました。これにより、藩内の政治的安定と効率的な統治が実現しました。

- **地方行政の強化**: 藩内を南、中、北の3つの筋に分け、それぞれに奉行を置いて地方行政を強化しました。これにより、各地域の統治が効率化されました。

## **2. 財政基盤の強化**

- **財政管理**: 直孝は藩の財政を厳格に管理し、無駄を省くことで経済基盤を強化しました。領地の拡大とともに、安定した収入源を確保しました。

- **商業振興**: 特産品の保護育成や専売制の施行により、商業利潤を追求しました。特に浜縮緬や浜蚊帳などが重要な産品となりました。

## **3. 文化・教育政策**

- **藩校の設立**: 直孝は藩校「稽古館」を設立し、教育を重視しました。この学校は後に弘道館と改称され、藩士やその子弟の教育が行われました。

- **文化活動の奨励**: 文化活動や学問を奨励し、藩内での文化的発展を促進しました。これにより、藩士や庶民の教育水準が向上しました。

## **4. 幕府との関係構築**

- **幕府への貢献**: 直孝は幕府において重要な役割を果たし、将軍家光や家綱に仕えました。これによって、彦根藩は幕府との関係を強化し、安定した地位を確立しました。

これらの政策によって、井伊直孝は彦根藩の基礎を固め、その後の発展へとつなげることができました。

彦根藩の歴史に影響を与えた他の重要な出来事は

彦根藩の歴史に影響を与えた重要な出来事として、以下のものがあります。

## 井伊直弼の大老就任と安政の大獄

- **井伊直弼の大老就任(1858年)**: 直弼は幕末の混乱期において強力なリーダーシップを発揮し、開国政策を推進しましたが、その手法は多くの反発を招きました。

- **安政の大獄(1858年-1859年)**: 直弼は反対派を厳しく弾圧し、多くの志士が処罰されました。この事件は藩内外に大きな影響を及ぼし、藩士たちの忠誠心や政治的立場を揺るがしました。

## 桜田門外の変

- **直弼暗殺(1860年)**: 直弼は桜田門外で水戸浪士によって暗殺され、この事件は彦根藩士たちに強い衝撃を与えました。暗殺後、藩内では勤王派が台頭し、政権交代が進行しました。

## 戊辰戦争

- **新政府側への転向**: 彦根藩は戊辰戦争において新政府軍として参加しました。特に、鳥羽・伏見の戦いでは新政府側に立ち、戦闘に積極的に関与しました。

- **戦闘への参加**: 彦根藩兵は北関東や会津攻撃など多くの戦闘に参加し、その戦功から政府からの賞典も受けました。特に小山宿での激戦では多くの藩士が戦死しました。

## 廃藩置県

- **彦根藩廃止(1871年)**: 明治維新後、彦根藩は廃藩置県によってその地位を失い、新たな行政区画へと再編成されました。この出来事は彦根藩士たちにとって大きな転機となりました。

これらの出来事は彦根藩の運命を大きく左右し、近江国(現在の滋賀県)の歴史にも深い影響を与えました。特に井伊直弼の政策とその後の政治的変動は、日本全体の歴史にも重要な位置を占めています。

井伊直孝が彦根藩2代藩主になった背景は

井伊直孝が彦根藩の2代藩主となった背景には、彼の家族関係と歴史的な出来事が重要な役割を果たしています。

## 家族背景と家督相続

井伊直孝は、初代藩主井伊直政の庶子として生まれました。直政の死後、家督は長男の直勝が継ぎましたが、直勝は病弱であり、家臣団をうまくまとめることができませんでした。この状況を憂慮した徳川家康は、1615年に直孝に家督を継ぐよう命じました。直孝は一度はこの命令を断りますが、最終的には家康の厳命に従い、彦根藩の2代藩主となりました。

## 戦功と昇進

直孝は、大坂冬の陣および夏の陣で重要な役割を果たし、特に夏の陣では藤堂高虎と共に先鋒を務めて敵将を討ち取りました。この戦功により、彼は5万石の加増を受け、その後も領地を拡大し最終的には30万石に達しました。これにより、井伊家は譜代大名としての地位を確立し、彦根藩の基礎を築くこととなりました。

## 結論

このように、井伊直孝が彦根藩2代藩主となった背景には、家族内での複雑な相続問題と彼自身の戦功が大きく影響しています。直孝はその後も幕府に仕官し続け、江戸時代前期の重要な武将として名を馳せました。

井伊直孝の家督相続の経緯について詳しく知りたい

井伊直孝の家督相続の経緯について詳しく知りたい

井伊直孝の家督相続の経緯は、彼の父である井伊直政の死後に始まります。直政は井伊家の初代当主であり、彼の死後、長男である直勝が家督を継ぎましたが、直勝は家臣団をまとめることができず、これを懸念した徳川家康が介入します。

## 家督相続の詳細

- **直勝から直孝への家督相続**: 慶長20年(1615年)、家康は直孝に井伊家の家督を継ぐよう命じました。この際、直孝は父の遺領である18万石のうち、彦根藩15万石を相続し、兄の直勝には上野国安中藩3万石が分知されました。

- **家臣団の再編成**: 家康は井伊家の家臣団を二つに分け、直勝には井伊家譜代の臣を、直孝には新たに付けられた家臣団を配属しました。これにより、直孝には質量ともに優れた家臣団が与えられ、家康への忠誠心が強い者たちが集められました。

- **戦功と昇進**: 直孝は大坂の陣での戦功により、1615年に正式に井伊家の惣領として家督を継ぎ、その後5万石加増されて彦根藩は20万石となりました。これにより、彼は一層強固な地位を築くこととなります。

## 直孝の死後

直孝は1658年に亡くなり、その後、長男・直滋が一時的に当主となりますが、彼は性格的な対立から出奔し、次男・直澄が正式に家督を継承しました。このように、井伊家では直孝の死去とともに次世代への移行が行われました。

この経緯からもわかるように、井伊直孝の家督相続は単なる血筋によるものではなく、政治的な判断や家康の介入によって決定された重要な出来事でした。

井伊直孝が家督を継ぐまでの経緯は

井伊直孝が家督を継ぐまでの経緯は、彼の家族背景や歴史的な出来事に深く関連しています。

## 家族背景

井伊直孝は、徳川四天王の一人である井伊直政の次男として生まれました。直政が亡くなると、家督は長男の直勝が継承しましたが、直勝は病弱であり、家臣団をまとめることができませんでした。

## 大坂の陣での活躍

慶長19年(1614年)、大坂冬の陣が勃発すると、病弱な兄・直勝に代わって直孝が井伊家の軍勢を率いて出陣しました。直孝はこの戦いで真田幸村の真田丸に攻撃を仕掛けましたが、大敗を喫しました。この勇猛さが評価され、戦後に徳川家康から家督を譲るよう命じられました。

## 家督相続

慶長20年(1615年)、直孝は正式に井伊家の家督を継承し、父・直政の遺領18万石のうち、15万石を彦根藩として受け取りました。兄の直勝には3万石が分配され、この時から井伊家は二つの家に分かれました。

## 結論

こうして井伊直孝は彦根藩主として新たな歴史を刻むこととなり、その後も重要な役割を果たしました。彼の家督相続は、戦場での功績と徳川家康の判断によるものであり、井伊家の歴史において重要な転機となりました。

井伊直孝が家康の裁定に従った理由は

井伊直孝が家康の裁定に従った理由は、主に以下の要因によります。

## 家督相続の必要性

井伊直孝は、父・井伊直政の死後、兄・直勝が家督を継いでいましたが、直勝は家臣団をまとめきれず、家康はこの状況を憂慮しました。結果として、慶長20年(1615年)に家康の裁定により、直孝が井伊家の家督を継ぐことが命じられました。

## 大坂の陣での活躍

直孝は大坂の陣において、徳川方として重要な役割を果たしました。特に、若江合戦での勝利やその後の戦闘での活躍が評価され、これにより井伊家は加増を受けていきました。大坂夏の陣での功績は、彼が家康から信頼される要因となりました。

## 徳川家との信頼関係

直孝はその後も幕府内で重要な役割を担い、特に寛永9年(1632年)には将軍・徳川家光の後見役に任じられました。このような信頼関係を築くことで、井伊家と徳川家との結びつきを強化し、直孝自身も大名としての地位を確立しました。

これらの要因から、井伊直孝は家康の裁定に従うこととなったと言えます。

井伊直孝が家督を継いだ後の幕政での役割は

井伊直孝は、江戸幕府において重要な政治的役割を果たした譜代大名であり、特に徳川家光の時代にその影響力を発揮しました。以下に、彼の幕政での役割について詳述します。

## 家督継承と幕政への参加

井伊直孝は1615年に家督を継ぎ、彦根藩主となりました。彼は大坂冬の陣・夏の陣に参加し、その武功によって名声を高めました。特に夏の陣では藤堂高虎と共に先鋒を務め、敵将を討ち取るなどの戦績が評価されました。この戦功によって彼は5万石の加増を受け、従四位下侍従に昇進しました。

寛永9年(1632年)、直孝は2代将軍徳川秀忠の遺命により、3代将軍徳川家光の後見役として幕政に参与することになりました。これが大老職の始まりとされ、彼は実質的に後の大老と同様の働きをしました。

## 幕政での具体的な役割

直孝は、幕政において次のような重要な役割を果たしました:

- **外交活動**: 彼は朝鮮通信使の応接など外交面でも重要な役割を担い、幕閣筆頭としてその責任を果たしました。

- **政策決定**: 清による明滅亡後の南明政権からの援軍要請についても、出兵を強く反対し、その意見が幕府内で受け入れられました。

- **将軍家との関係構築**: 家光から絶大な信頼を受け、将軍名代として日光東照宮への参詣なども務めました。これらは井伊家固有の御用となり、その地位を確立しました。

## 最後の日々と影響

井伊直孝は1659年に亡くなるまで、江戸幕府で重鎮として活躍し続けました。彼の死後も井伊家は幕府内で重要な役割を担い続け、その影響力は長く続きました。直孝はその武勇と政治的手腕によって江戸幕府の基盤を支えた重要な人物であり、彼の業績は後世にも評価されています。

井伊直孝と長男・直滋の関係は

井伊直孝とその長男・直滋の関係は、非常に緊張したものでした。直滋は、江戸時代前期の近江彦根藩の嫡男として育ち、若い頃から将軍家に仕えていましたが、父との対立が深刻化しました。

**対立の原因**

直滋は、2代将軍・徳川家光に特に気に入られており、将軍家との関係が強かったため、実直で強い意見を持つ性格に育ちました。このことが、父・直孝との間に摩擦を生む要因となりました。直孝は質素倹約を重んじていたのに対し、直滋は将軍家からの優遇を受けることに喜びを感じていたため、両者の価値観の違いが際立っていました。

**廃嫡と出家**

万治元年(1658年)、直滋は突然廃嫡され、その後出家して湖東三山の一つである百済寺に遁世しました。この廃嫡は、父との確執が影響していると考えられています。直孝は、直滋が将軍家から特別な扱いを受けることを懸念しており、その結果として直滋は家督を継ぐことができませんでした。

**結論**

このように、井伊直孝と長男・直滋の関係は、お互いの性格や価値観の違いから生じた対立によって特徴づけられました。直滋は父との確執から藩主になれず、その後の人生も波乱に満ちたものでした。

井伊直孝が大老職に就いた背景は

井伊直孝が大老職に就いた背景には、彼の政治的な役割と徳川家との密接な関係が影響しています。

## 井伊直孝の経歴

井伊直孝は、1590年に生まれ、父は徳川家に仕えた武将・井伊直政です。彼は若い頃から徳川秀忠に仕え、特に慶長20年(1615年)の大坂夏の陣での功績が評価されました。この戦いで彼は先鋒を務め、長宗我部盛親を討ち取るなどの活躍を見せました。これにより、彼は5万石の加増を受け、彦根藩主としての地位を確立しました。

## 大老職の起源

寛永9年(1632年)、徳川秀忠が臨終に際して直孝と松平忠明を呼び寄せ、3代将軍・徳川家光の後見役に任じました。この役職が大老職の始まりとされています。直孝は家光からも信任を受け、幕府内での影響力を高めていきました。

## 政治的影響力

直孝は、江戸幕府において重要な役割を果たし、特に外交や内政においてもその能力を発揮しました。彼は朝鮮通信使の応接や将軍名代としての日光東照宮参詣など、幕府の代表としても活動し、その地位を強化しました。さらに、彼が築いた彦根藩は地理的にも戦略的な位置にあり、西国への影響力を持つ重要な藩となりました。

## まとめ

井伊直孝が大老職に就いた背景には、彼自身の武功と政治的能力、そして徳川家との深い結びつきがありました。これらの要素が彼を幕政の中心人物へと押し上げ、大老職への道を開いたと言えるでしょう。

井伊直孝が持っていた官位とその歴史的背景は

井伊直孝が持っていた官位とその歴史的背景は

井伊直孝(いいなおたか)は、江戸時代前期の重要な武将であり、近江彦根藩の藩主として知られています。彼が持っていた官位とその歴史的背景について詳しく見ていきます。

## 官位の詳細

井伊直孝は以下の官位を持っていました:

- **従五位下・掃部助**(1605年)

- **掃部頭**(1610年)

- **従四位下・侍従**

- **正四位上・左近衛中将**

- **贈従三位**.

彼は慶長8年(1603年)に徳川秀忠に仕官し、その後、さまざまな官位を受けました。特に、掃部助としての任命は彼の初期のキャリアにおいて重要なステップでした。

## 歴史的背景

### 家族と出自

井伊直孝は1590年に、井伊直政の庶子として生まれました。父・直政は徳川四天王の一人であり、戦国時代において重要な役割を果たしました。直孝は兄・直勝が病弱であったため、家督を継ぐことになりました。

### 大坂の陣

彼の名声が高まったのは、大坂冬の陣(1614年)と夏の陣(1615年)での活躍によるものです。冬の陣では兄に代わり井伊隊を率いて出陣し、その後の夏の陣では若江合戦で大勝利を収めました。この戦闘での功績により、彼は5万石が加増され、さらなる地位向上を果たしました。

### 幕府への貢献

直孝は、その後も徳川家光や家綱といった将軍に仕え、幕政にも深く関与しました。彼は寛永9年(1632年)には家光の後見役に任じられ、江戸幕府内で重要な地位を占めました。最終的には30万石を領有する大名となり、井伊家は大老職を持つ家柄として確立されました。

## 結論

井伊直孝は、その官位や大坂の陣での功績を通じて江戸幕府において重要な役割を果たし、井伊家の名声を高めました。彼の歴史的背景には、戦国時代から江戸時代への移行期における武士としての責務と政治的な影響力が色濃く反映されています。

井伊直孝が掃部頭になった理由は

井伊直孝が掃部頭に任命された理由は、主に彼の軍事的な功績と家族の背景にあります。直孝は、父・井伊直政の庶子として生まれ、江戸幕府初期の重要な武将として知られています。

**軍事的功績**

直孝は慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で、病弱な兄・直継に代わって井伊隊を率いて出陣しました。この戦いでは、彼の指導力と勇猛さが際立ち、特に慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では藤堂高虎と共に先鋒を務め、長宗我部盛親や木村重成を討ち取るなどの大きな戦果を上げました。これらの功績が評価され、直孝は従四位下侍従に昇進し、掃部頭としての官位も与えられました。

**家族背景**

直孝は井伊家の跡取りとして期待されており、家康からも特に信任されていました。兄・直継が隠居した際、直孝は家督を継ぐことを命じられ、その過程で掃部頭に任命されました。このように、彼の地位と役割は家族の伝統と武功によって強化されていったのです。

以上のように、井伊直孝が掃部頭になった理由は、彼自身の戦功と家族から受け継いだ地位によるものです。

井伊直孝が大坂の陣でどのような役割を果たしたのか

井伊直孝は、大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼は、特に冬の陣と夏の陣の両方で活躍し、徳川方の有力な武将として知られています。

## 大坂冬の陣

大坂冬の陣では、直孝は病弱な兄・直継に代わって井伊家の部隊を率い、真田丸に攻撃を仕掛けました。この戦闘では、真田信繁(幸村)率いる真田隊との激しい戦闘が繰り広げられましたが、井伊隊は多くの損害を被り、結果的には惨敗しました。この戦いでの失敗は、直孝にとって大きな教訓となりました。

## 大坂夏の陣

翌年の夏の陣では、直孝は藤堂高虎と共に先鋒を務めました。特に若江での戦闘では、豊臣方の木村重成と長宗我部盛親を打ち破り、大勝利を収めました。この戦闘で直孝は木村重成を討ち取り、その功績により5万石の加増を受け、従四位下侍従に昇進しました。

さらに、夏の陣では淀殿と豊臣秀頼母子を包囲し、自害に追い込むという重要な任務も遂行しました。これにより、直孝は徳川家中での地位を確立し、その後も幕政に貢献することになります。

井伊直孝は、大坂の陣での奮闘を通じて、その勇猛さと指導力を示し、井伊家及び徳川家における重要な武将として名を馳せました。

井伊直孝が徳川家康に認められた背景は

井伊直孝が徳川家康に認められた背景には、彼の父・井伊直政の影響と直孝自身の戦功が大きく関わっています。

## 井伊直政の影響

井伊直政は、徳川四天王の一人として家康に仕え、数々の戦闘で功績を挙げました。直政の活躍により、井伊家は徳川家中での地位を確立し、直孝もその恩恵を受けることとなりました。直政が築いた信頼関係は、直孝が家康から認められる基盤となりました。

## 直孝の戦功

井伊直孝は、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で病弱な兄・直継に代わって井伊隊を率い、大坂城攻撃に参加しました。この際、彼は真田信繁(幸村)との戦闘で苦戦しましたが、家康から「味方を勇気づけた」と称賛されました。翌年の大坂夏の陣では、特に若江合戦での活躍が評価され、これにより彼は5万石の加増を受け、最終的には30万石の大名となりました。

## 家康との関係

直孝は家康から直接的な支持を受け、寛永9年(1632年)には将軍・徳川秀忠の近習となり、その後も幕府内で重要な役割を果たしました。彼の実務能力と忠誠心は、家康や秀忠から高く評価され、井伊家は幕府内で特別な地位を占めることとなりました。

これらの要素が相まって、井伊直孝は徳川家康から認められ、その後も幕府において重要な役割を果たすことになりました。

井伊直孝が家光や家綱にどのような影響を与えたのか

井伊直孝は、江戸時代の重要な大名であり、徳川家光および家綱に対して多大な影響を与えました。彼の役割は、政治的な後見や幕政の安定に寄与した点で特に顕著です。

## 家光への影響

**後見役としての任命**

井伊直孝は、徳川秀忠の死後、家光の後見役に任命されました。このことは、大老職の始まりとされており、直孝は家光が成長するまでの間、幕府の運営において重要な役割を果たしました。直孝は家光から絶大な信頼を寄せられ、幕閣との意思疎通が不十分だった家光を支える存在となりました。

**幕政への貢献**

直孝は、家光が親政を開始した際にもその信任を受け続け、幕閣の代表として朝鮮通信使に対応するなど、政治的な実力者としての地位を確立しました。彼はまた、家光が神経的な病気に悩まされていた時期には、その調整役を担うこともありました。

## 家綱への影響

**元服時の加冠役**

井伊直孝は、4代将軍・徳川家綱の元服時に加冠役を務め、その後も家綱に対して強い影響力を持ち続けました。直孝は家綱がまだ若かったため、その成長と政権運営において重要な指導者として機能しました。

**幕府内での調停者としての役割**

直孝は、家綱が将軍職を引き継いだ際にもその政治力を発揮し、幕府内での権力闘争や対立を調停する役割を果たしました。彼は老中や他の大名との関係を築きながら、幕政の安定化に寄与したとされています。

## 結論

井伊直孝は、徳川家光と家綱に対して直接的かつ間接的な影響を与えた重要な人物であり、その存在は江戸幕府の安定と発展に寄与しました。彼の政治的手腕と信頼関係は、将軍たちが直面する困難を乗り越える上で不可欠でした。

井伊直孝が幕府の重鎮としての活動内容は

井伊直孝は江戸時代初期の重要な幕府重鎮であり、その活動内容は多岐にわたります。彼の主な業績と役割について以下にまとめます。

## **幕府での役職と影響力**

- **大政参与への任命**: 直孝は寛永9年(1632年)、徳川秀忠の遺命により、3代将軍・徳川家光の後見役として大政参与に任命されました。この役職は後の大老職の起源とされ、彼は幕政において重要な決定に関与しました。

- **家光からの信任**: 直孝は家光からも厚い信任を受け、最終的には30万石の領地を与えられました。彼は幕府内での権力を強化し、譜代大名の中でも特に重要な地位を占めました。

## **軍事的功績**

- **大坂の陣での活躍**: 直孝は大坂冬の陣および夏の陣で重要な役割を果たしました。冬の陣では兄の代理として出陣し、夏の陣では敵将を討ち取るなど、戦功を挙げました。これにより、彼は名声を高め、領地が加増されました。

## **政治的役割**

- **朝鮮通信使の応接**: 直孝は朝鮮通信使の接待なども担当し、外交面でも重要な役割を果たしました。彼は幕閣筆頭として、国際的な関係にも貢献しました。

- **将軍家との関係**: 直孝は徳川家綱の元服や法事などにも関与し、将軍家との密接な関係を築きました。これにより、井伊家は幕府内で特別な地位を確立しました。

## **死後の影響**

直孝は1659年に亡くなりましたが、その死後も井伊家は幕末まで続き、彼が築いた基盤が後世にわたって影響を及ぼしました。彼の業績や政治手腕は、江戸幕府の安定と発展に寄与したと評価されています。