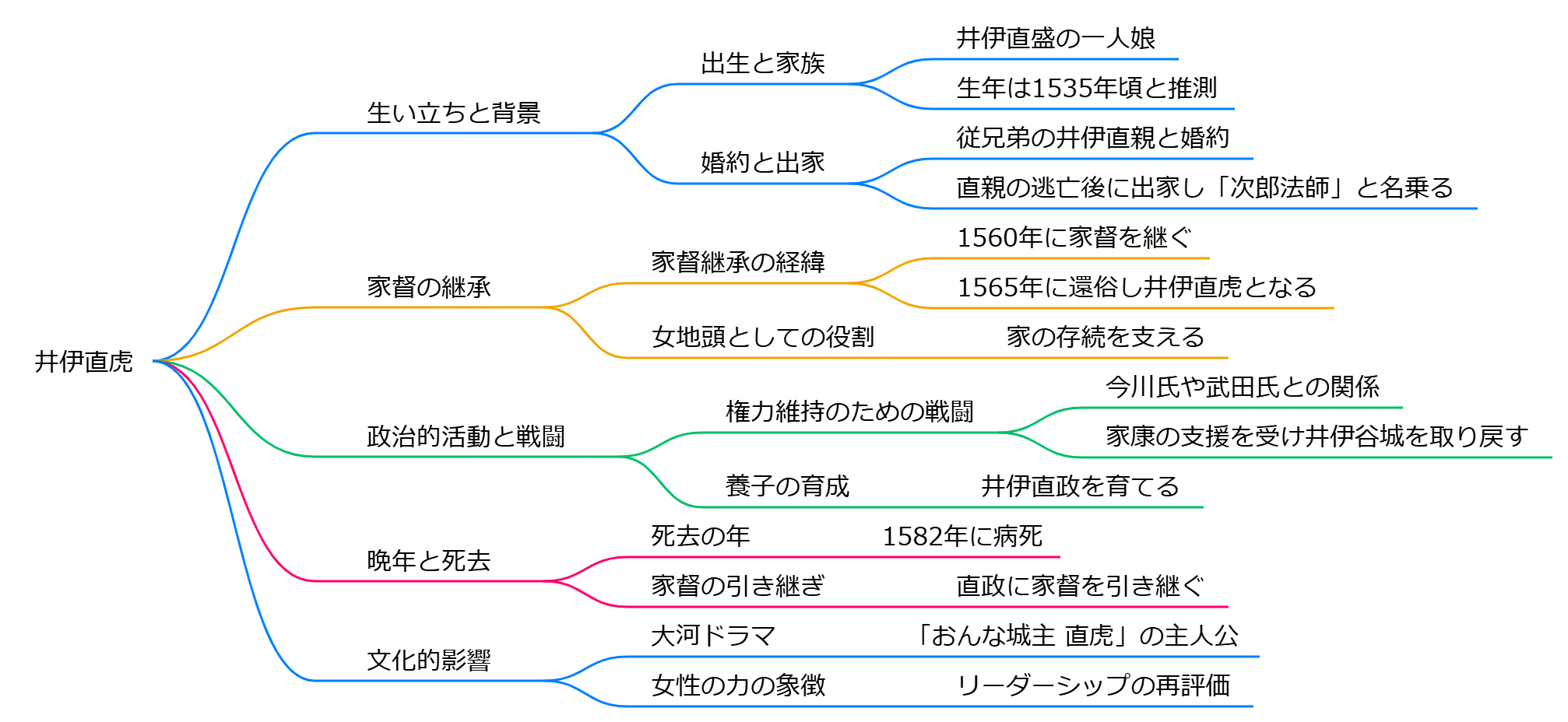

井伊直虎(いいなおとら)は、日本の戦国時代における女性領主であり、遠江国の井伊家の当主として知られています。

彼女の生涯は、家族の存続と領地の防衛に尽力した伝説的なものであり、特にそのリーダーシップと勇気が評価されています。

生い立ちと背景

井伊直虎は、井伊直盛の一人娘として生まれました。

生年は不明ですが、1535年頃と推測されています。

父の直盛は男子がいなかったため、直虎は従兄弟の井伊直親と婚約させられましたが、直親は1544年に家族の危機により逃亡し、直虎は出家して「次郎法師」と名乗ることになります。

家督の継承

1560年、父の直盛が桶狭間の戦いで戦死した後、直虎は家督を継ぐことになります。

1565年には、直虎は還俗し、井伊直虎として井伊家の当主となりました。

これは、井伊家の存続が直虎にかかっていたためであり、彼女は「女地頭」として家を支えることになりました。

政治的活動と戦闘

直虎は、今川氏や武田氏との複雑な関係の中で、井伊家の権力を維持するために戦いました。

彼女は、家臣たちと共に反乱を起こし、家康の支援を受けて井伊谷城を取り戻すなど、数々の戦闘に関与しました。

特に、彼女の養子である井伊直政を育て上げ、後に徳川家康の重臣として活躍させたことは、井伊家の未来に大きな影響を与えました。

晩年と死去

井伊直虎は1582年に病死し、家督は直政に引き継がれました。

彼女の死後、井伊家は徳川家の重要な家臣としての地位を確立し、江戸時代には彦根藩主として繁栄を遂げました。

文化的影響

井伊直虎は、近年では大河ドラマ「おんな城主 直虎」の主人公としても知られ、多くの人々にその生涯が再評価されています。

彼女の物語は、女性の力とリーダーシップの象徴として、今なお多くの人々に感動を与えています。

井伊直虎

井伊直虎

井伊直虎は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の女性領主であり、井伊家の第22代当主である井伊直盛の一人娘です。彼女の生涯は、井伊家の存続と復興に大きく寄与しました。

## **生い立ちと背景**

井伊直虎は、静岡県浜松市引佐町に位置する井伊谷で生まれました。父である直盛は、男子の後継者がいなかったため、従兄弟の井伊直親を養子として迎え入れる計画を立てていました。しかし、直親の父が今川氏に殺され、直親自身も命を狙われる事態となり、信州へ逃げることになります。この失踪を嘆いた直虎は出家し、「次郎法師」と名乗るようになりました。

## **女領主としての活動**

1562年、直親が今川氏により謀殺された後、井伊家は存続の危機に直面します。この状況で、直虎は「井伊直虎」として還俗し、虎松(後の井伊直政)の後見人として実質的な女領主となります。彼女はその政治手腕を発揮し、難局を乗り切ることに成功しました。

## **直政の成長と影響**

天正3年(1575)、虎松は徳川家康に仕官し、後に名将として名を馳せることになります。直虎は彼の成長を見守りながら、井伊家の復興に尽力しました。彼女は1582年8月26日に亡くなり、その生涯を閉じましたが、その後も井伊家は江戸幕府の重要な支柱として260年にわたり存続しました。

## **まとめ**

井伊直虎は、日本の歴史において特異な存在であり、女性が領主として活躍した数少ない例の一つです。彼女の政治的手腕と家族への献身は、井伊家を危機から救い、その名を再興させる原動力となりました。

井伊直虎が出家した理由は

井伊直虎が出家した理由は、主に彼女の婚約者である井伊直親の状況と、井伊家の存続に関わる複雑な事情に起因しています。

## 出家の背景

直虎は、父・直盛のもとで育ち、直親との婚約がありましたが、直親が今川義元からの迫害を受けて逃亡することになりました。この状況は、直虎にとって非常に厳しいものであり、彼女は直親が生死不明の状態であることから、出家を決意しました。出家することで、彼女は井伊家の名誉を守りつつ、自身の運命を切り開く道を選んだのです。

## 出家名と意志

直虎は「次郎法師」と名乗り、この名は還俗可能な男子名であるため、将来的に井伊家に戻る可能性を残していました。これは、彼女が出家後も井伊家に対する責任感を持ち続けていることを示しています。彼女は「誰とも結婚しません。家督を継ぐ意志はありません」と固い決意を持って父母に伝え、仏門に入ることを選びました。

## 家族との関係

直虎の両親は当初驚きましたが、彼女の強い意志を尊重し、出家を受け入れました。直虎自身も「家督を継げないならば井伊家に居る必要はない」と考え、潔く出家する道を選びました。これにより、彼女は井伊家の存続を見据えた戦略的な選択を行ったと言えるでしょう。

このように、井伊直虎の出家は個人的な決断だけでなく、時代背景や家族の状況とも深く結びついています。

井伊直虎が尼僧になるのを拒んだ理由は

井伊直虎が尼僧ではなく僧侶として出家した理由には、以下のような重要な要因がありました:

## 父親の意向

直虎の父である直盛は、娘の出家に条件を付けました。『井伊家伝記』によると、直盛は南渓和尚に「尼の名をつけてはならぬ」と命じたのです。これは、直虎がいつか俗世に戻り、結婚して子供を持つことを望んでいたためでした。

## 還俗の可能性

当時の常識では、尼僧は還俗(出家した者が再び俗人に戻ること)できないとされていましたが、僧侶は問題なく還俗できると考えられていました。戦国時代には、戦で男性が亡くなり、出家した者しか男子が残っていない場合も珍しくありませんでした。

## 井伊家の存続

南渓和尚は、井伊家の存続を考えて直虎に僧名をつけました。亀之丞(直虎の許婚)の将来が不確かで、総領家の血を引くのは直虎だけだったため、万が一の場合に直虎を還俗させて井伊総領家の当主にする可能性を残したのです。

## 地域の慣習

東海地方では、尼は還俗できないと考えられていたようです。そのため、直虎は髪を肩あたりに切り、白い頭巾をかぶり、黒染めの衣の尼僧姿でありながら、僧侶として扱われ、次郎法師と呼ばれました。

これらの理由により、井伊直虎は尼僧ではなく僧侶として出家することになったのです。

南渓瑞聞は直虎の出家にどのように反応したのか

南渓瑞聞は、直虎の出家に対して理解と支持を示しました。

## 南渓瑞聞の対応

南渓瑞聞は直虎の出家に際して、以下のような配慮ある対応をしました:

1. 「次郎法師」という出家名を直虎に与えました。

2. この名前は井伊氏の二つの惣領名を繋ぎ合わせたものであり、男性名でもあります。

3. この命名により、直虎が将来的に還俗できる可能性を残しました。

## 出家の背景

直虎の出家には複数の理由が考えられています:

1. 許婚の井伊直親(亀之丞)が信濃へ逃げたこと。

2. 直親の父・直満の死。

3. 今川家からの縁談を避けるため。

4. 亡くなった家族の菩提を弔うため。

## 南渓瑞聞の立場

南渓瑞聞は井伊家出身で、直虎の祖父の兄弟にあたる人物でした。彼は龍潭寺の住職として、井伊家の非常時に重要な役割を果たしました。直虎の出家を受け入れることで、井伊家の存続と直虎の意思の両方を考慮した対応をしたと考えられます。

このように、南渓瑞聞は直虎の出家に対して、家族の一員としての理解と、仏僧としての配慮を示しながら、柔軟かつ賢明な対応をしたことがわかります。

直虎が僧になったことでどのような影響があったのか

直虎が僧になったことは、井伊家と直虎自身に重要な影響を与えました。

## 井伊家への影響

1. **家督継承の可能性を維持**: 直虎は「次郎法師」という名を与えられました。これは井伊家の惣領名である「次郎」と「法師」を組み合わせたもので、将来的に還俗して井伊家の当主になる可能性を残すためでした。

2. **非常時への備え**: 南渓和尚は、直親(亀之丞)の将来が不透明であることを考慮し、直虎を還俗させて井伊総領家の当主にする可能性を残しました。

3. **家督争いからの一時的退避**: 直虎は出家することで、当面は井伊家の家督争いから身を引くことができました。

## 直虎自身への影響

1. **精神的安定**: 龍潭寺で修行することで、直虎は心の安定を得ることができました。

2. **結婚からの解放**: 出家することで、直虎は結婚の義務から解放され、自身の意志で生きる道を選びました。

3. **新たな人生の方向性**: 直虎は僧侶としての道を歩み始め、将来的に龍潭寺の住職になるか、新たに井伊家の菩提寺を建立する可能性を描くようになりました。

## 長期的な影響

1. **実質的な家長としての役割**: 直虎は女性であるため公式な宗主としては系図に載せられませんでしたが、実質的に井伊家存続の危機を救った人物となりました。

2. **柔軟な立場の確保**: 僧となることで、直虎は家督争いから距離を置きつつも、必要に応じて還俗できる立場を確保しました。これにより、井伊家の将来に対して柔軟に対応できる態勢を整えることができました。

3. **政治的な保護**: 出家することで、直虎は今川氏からの疑いを避け、井伊家を守る立場を維持することができました。

このように、直虎が僧となったことは、個人的な精神的安定をもたらすとともに、井伊家の存続と発展に重要な役割を果たしたと言えます。

直虎が出家したことで井伊家の政治にどのような変化があったのか

井伊直虎の出家は、井伊家の政治に重大な影響を与えました。

直虎は「次郎法師」という名で出家しましたが、これは井伊家の相続者が名乗る名前でした。この選択には、以下のような政治的意図がありました:

1. 家督継承の可能性を残す:「次郎」という名を選ぶことで、将来的に還俗して家督を継ぐ可能性を残しました。

2. 政治的危機の回避:直虎の婚約者である井伊直親が今川義元から疑われて逃亡したため、出家することで謀反の疑いを避けようとしました。

3. 井伊家の存続:直系の血筋である直虎が出家することで、一時的に家督問題を棚上げし、井伊家の存続を図りました。

4. 後継者の保護:直虎は後に井伊直政(幼名:虎松)の後見人となり、井�ii家の次世代を守る役割を担いました。

5. 政治的柔軟性の確保:「いつでも還俗出来る名」を選ぶことで、状況に応じて柔軟に対応できる余地を残しました。

これらの変化により、直虎は井�ii家の存続と発展に尽力し、後の井伊直政の活躍につながる基盤を築きました。直虎の出家は、一見すると家督を放棄するように見えましたが、実際には井伊家の政治的生存戦略の一環だったと言えます。

直虎が出家した後、直親はどうなったのか

直虎が出家した後、直親の人生は以下のように展開しました:

1. 信州への避難: 直親は約10年間、信州に身を隠して過ごしました。

2. 井伊谷への帰還: 弘治元年(1555年)に直親は井伊谷に帰還しました。

3. 養子縁組: 帰還後、直親は直盛の養子となり、井伊家に正式に迎えられました。

4. 結婚: 一族の奥山朝利の娘・おひよ(大河ドラマでは"しの")を正室に迎えました。

5. 子供の誕生: 結婚後、直親と妻の間に虎松(後の井伊直政)が生まれました。

しかし、直親の人生は長くは続きませんでした:

- 永禄3年(1560年)、桶狭間の戦いで直盛をはじめ多くの井伊家家臣が戦死しました。

- その2年後の永禄5年(1562年)、直親は今川氏の家臣によって謀殺されてしまいました。

この悲劇的な出来事により、井伊家は再び存続の危機に陥ることになりました。直親の死後、直虎は還俗して井伊家の当主となり、直親の遺児である虎松の後見人として実質的な女領主となりました。

井伊直虎が「女性地頭」となった背景は

井伊直虎が「女性地頭」となった背景は

井伊直虎が「女性地頭」となった背景には、井伊家の存続をかけた複雑な事情がありました。

## 井伊家の危機

井伊直虎の父・井伊直盛には男子がおらず、娘の直虎しかいませんでした。そこで、直盛は従弟の井伊直親を養子として迎え、将来は直虎と結婚させる予定でした。

しかし、1544年に重大な出来事が起こります。今川義元に謀反の疑いをかけられ、井伊家の重要人物が自害に追い込まれたのです。直親にも殺害命令が下され、信州へ逃亡することになりました。

## 直虎の出家と還俗

この危機的状況の中、直虎は龍潭寺で出家し、「次郎法師」という名を与えられました。しかし、井伊家の存続が危ぶまれる中、南渓和尚と直虎の母・祐椿尼が相談し、次郎法師を還俗させることを決断します。

## 女性地頭の誕生

還俗した直虎は、「井伊次郎直虎」として男性のように振る舞い、井伊家の当主となりました。この決断には2つの理由がありました:

1. 直虎が直系の血筋であり、今川氏の承認を得やすいと判断されたこと。

2. 井伊直親の子・虎松(後の井伊直政)の後見人として、家督を繋ぐ役割を託されたこと。

## 稀有な存在としての直虎

戦国時代、女性が城主として活躍した例は他にもありますが、直虎の場合は男性のような名前を名乗り、完全に男性になりきって文書を出していた点で非常に珍しい存在でした。

この苦渋の決断により、井伊直虎は「女地頭」として井伊家を存続させ、後に徳川家康の重臣となる井伊直政の道を開くことになったのです。

井伊直虎が男に変わった理由は

井伊直虎が男に変わった主な理由は、井伊家の存続と家督継承のためでした。以下に詳細を説明します。

1. 井伊家の危機:

- 井伊直虎の許婚である直親が謀殺された。

- 度重なる戦乱で一族や忠臣が死亡し、井伊家の存続が危ぶまれた。

2. 後継者不足:

- 家督を継承できる男子がおらず、幼い虎松(後の井�I直政)しかいなかった。

3. 戦略的決断:

- 直虎の大叔父(南渓和尚)と直親の未亡人(奥山ひよ)が話し合い、次の決断を下した:

a. 出家していた直虎(次郎法師)を還俗させる。

b. 直虎を男性として扱い、井伊家の当主にする。

4. 政治的理由:

- 今川氏との関係を維持しつつ、井伊家の独立性を保つため。

- 直虎を男性として扱うことで、今川氏の承認を得やすくした。

5. 幼い後継者の保護:

- 虎松(直政)を育て上げ、将来の井伊家当主としての道を開くため。

この決断により、井伊直虎は男性名を名乗り、井伊家当主として家を存続させることができました。結果として、直虎は虎松(直政)を育て上げ、後に徳川家康の重臣となる道を開くことに成功しました。

井伊直虎が戦国時代で活躍した理由は

井伊直虎が戦国時代に活躍した主な理由は以下の通りです:

## 井伊家の存続と再興

1. **家督継承の決断**: 井伊家の嫡流が絶えた危機的状況で、直虎は出家していた身でありながら還俗し、井伊次郎直虎として男性の名前を名乗り、家督を継ぎました。

2. **虎松(後の井伊直政)の保護**: 幼少の虎松を今川氏や武田氏から守るため、その居場所を転々とさせるなど、戦略的な判断を行いました。

## 政治的手腕

1. **今川氏との関係維持**: 井伊家の地頭として、今川氏の承認を得やすい立場にあった直虎は、家の存続のために重要な役割を果たしました。

2. **女性地頭としての統治**: 井伊家の当主不在という異常事態において、「女性地頭」として井伊家を統治し、存亡の危機を救いました。

## 未来への布石

1. **虎松の育成**: 直虎は虎松(後の井伊直政)の後見人として、彼を立派に育て上げました。

2. **徳川家との関係構築**: 直虎の尽力により、後に井伊直政が徳川家康の重臣となる道が開かれました。

これらの行動により、井伊直虎は戦国時代の混乱の中で井伊家を存続させ、後の徳川四天王の一人となる井伊直政を育て上げました。結果として、井伊家は江戸幕府の譜代大名筆頭にまで上り詰めることができたのです。直虎の知略と決断力が、井�ii家の再興と発展の礎を築いたと言えます。

井伊直虎が徳川家康の重臣になった経緯は

井伊直虎は直接徳川家康の重臣になったわけではありません。実際には、井伊直虎は井伊家の存続と再興のために重要な役割を果たし、その結果として井伊直政(虎松)が徳川家康の重臣となる道を開きました。

## 井伊直虎の役割

井伊直虎は、井伊家が危機に瀕した際に「女性地頭」として家を守りました。彼女の主な行動は以下の通りです:

1. 井伊直親の遺児である虎松(後の井伊直政)を守り育てました。

2. 井伊家の復活を模索し、徳川家康に賭けることを決意しました。

3. 15歳になった虎松を徳川家康の家臣として送り込みました。

## 井伊直政と徳川家康の出会い

天正3年(1575年)、15歳になった虎松(井伊直政)は以下の経緯で徳川家康の家臣となりました:

1. 南渓和尚の計らいにより、徳川家康と対面する機会を得ました。

2. 井伊直虎(次郎法師)が虎松のために衣装を整えて贈りました。

3. 徳川家康は虎松を小姓として迎え入れ、井伊の家名再興を認めました。

## 井伊直政の活躍

井伊直政は徳川家康のもとで着実に戦功を積み、以下のように出世していきました:

1. 22歳で元服した直政を、家康は重要な大将として扱いました。

2. 家康は直政に家老をつけ、武田遺臣を配下に加えて「赤備え」軍団を組織させました。

3. 30歳で上野国箕輪(群馬県高崎市)の城主となり、12万石の所領を与えられ家臣筆頭に躍り出ました。

このように、井伊直虎の努力と戦略的な決断が、井伊直政を徳川家康の重臣へと導く道筋を作ったのです。直虎自身は家康の重臣にはなりませんでしたが、井伊家の再興と直政の出世に大きく貢献したことが分かります。

井伊直虎が地頭職を務めた期間は

井伊直虎が地頭職を務めた期間は、永禄8年(1565年)から永禄11年(1568年)までの約3年間でした。

この期間中の主な出来事は以下の通りです:

1. 永禄8年(1565年)9月15日、井伊直政が5歳の時、直虎(当時は次郎法師)は龍潭寺に寄進状を発給しました。

2. 直虎は地頭として、今川氏真が井伊谷一帯に出した徳政令(借金をチャラにする法令)をはねつけています。これは井伊氏の弱体化を防ぐため、あるいは幼年の虎松(後の井伊直政)が成長するための時間稼ぎだったとされています。

3. 永禄11年(1568年)、直虎は地頭職を解任され、小野政次(一部の資料では小野道好)が後任となり、井伊谷城も奪われることとなりました。

この出来事は、直虎の「第一次おんな城主」時代の終わりを意味しています。地頭職を解任された後、直虎はふたたび龍潭寺に身を寄せることになりました。

井伊直虎が「女地頭」と呼ばれた他の例は

井伊直虎以外にも、戦国時代には「女地頭」や「女城主」と呼ばれた女性たちが存在しました。しかし、井伊直虎の事例は特に珍しいものでした。

井伊直虎の特異性:

1. 男性的な名前(井伊次郎直虎)を使用していた。

2. 元服したような形で男性になりきって文書を発行していた。

これらの特徴により、井伊直虎は非常に稀有な存在であったと言えます。

他の女性領主の例としては、以下のようなものがあります:

1. 戦国時代には他にも女城主として活躍した人物がいましたが、具体的な名前は提供された検索結果には記載されていません。

2. 一般的に、戦国時代に女性が領主や城主として実権を握ることは珍しかったものの、可能ではありました。

ただし、井伊直虎の実在や性別については、現在も議論が続いています。「直虎男性説」も存在し、その真偽については歴史家や研究者の間で意見が分かれています。

井伊直虎と徳川家康の関係は

井伊直虎と徳川家康の関係は

井伊直虎と徳川家康の関係は、井伊家の再興と徳川家の発展に重要な役割を果たしました。

## 井伊直虎の役割

井伊直虎は、井伊家の存続が危機に瀕していた時期に「女性地頭」として家を守り、後の徳川四天王となる井伊直政(虎松)を育てました。直虎は、井伊家再興をかけて直政を徳川家康に仕えさせる機会を狙っていたと考えられます。

## 直政の仕官

1575年、15歳の直政(虎松)が徳川家康に仕官したことで、井伊家と徳川家の結びつきが始まりました。この出会いについては、直虎と彼女の母が準備した小袖を着た直政が、鷹狩りに向かう家康を待ち受けていたという逸話があります。

## 家康の対応

家康は井伊直親(直政の父)の遺児と知ると、直政に井伊家への復姓を命じ、家臣に加えました。これにより、井伊家は再興の一歩を踏み出すことができました。

## 井伊家と徳川家の関係

その後、直政は徳川家康の下で活躍し、徳川四天王の一人として知られるようになります。井伊家はその後も家康の天下取りを献身的に支え続けました。

## 親戚関係

興味深いことに、井伊家と徳川家は将来的に親戚関係にもなります。井伊家の親永と直平の娘の間に生まれた築山殿が、後に徳川家康の正室となったのです。

このように、井伊直虎と徳川家康の関係は、井伊家の再興と徳川家の発展を結びつける重要な架け橋となりました。直虎の努力と家康の判断が、両家の運命を大きく変えることになったのです。

井伊直虎が徳川家康に仕官した理由は

井伊直虎が徳川家康に仕官させた理由は、主に井伊家の存続と再興に関わる重要な決断によるものです。以下にその背景を説明します。

## 背景

1. **家族の危機**: 井伊家は、父である井伊直盛が桶狭間の戦いで戦死し、その後直親も今川氏の家臣に謀殺されるなど、男子が絶えてしまう危機に直面しました。このため、井伊家の存続が脅かされていました。

2. **虎松の存在**: 直親の遺児である幼い虎松(後の井伊直政)が唯一の男子として残されており、彼を守り育てる必要がありました。直虎は虎松を後見し、彼が将来家督を継ぐための基盤を築くことを決意しました。

3. **徳川家との関係構築**: 当時、徳川家康は勢力を拡大しており、井伊家としてもその保護下に入ることで安定を図る必要がありました。南渓和尚や直虎の母・祐椿尼と相談した結果、虎松を徳川家康に仕官させることが決まりました。

## 具体的な行動

- **還俗と名乗り**: 出家していた直虎は還俗し、「井伊直虎」として井伊家の当主となりました。これにより、井伊家の名を守りつつ、虎松を育てる立場になったのです。

- **家康との対面**: 1575年、15歳になった虎松は南渓和尚の計らいで徳川家康と対面し、仕官することとなりました。この仕官によって、井伊家は再び力を取り戻す道を歩むことになります。

このように、井伊直虎は自らの身分や状況を超えて、井伊家の未来を見据えた行動を取りました。

井伊直虎が「万千代」と呼ばれた理由は

井伊直虎が「万千代」と呼ばれた理由は、彼女が育てた養子である虎松が、徳川家康から与えられた幼名に由来します。具体的には、1575年に家康が虎松に「万千代」という名を授けたことから始まります。この名前は、家康自身の幼名「竹千代」にちなんでいます。

直虎は、井伊家の存続を危ぶまれる状況の中で、虎松を家康に仕官させるために出仕させました。これにより、虎松は後に井伊直政として知られるようになり、徳川四天王の一人として数々の武功を挙げることになります。直虎は実質的な女領主として、虎松の後見人となり、彼を育て上げることで井伊家の再興を果たしました。

井伊直虎が家督を継いだ際の状況は

井伊直虎が家督を継いだ際の状況は、戦国時代の混乱と井伊家の存続危機に深く関わっています。以下にその詳細をまとめます。

## 背景

井伊直虎は、井伊家の22代当主・井伊直盛の娘であり、幼少期に出家して「次郎法師」と名乗っていました。1560年、父直盛が桶狭間の戦いで戦死し、その後も直親が今川氏に謀殺されるなど、井伊家は次々と当主を失い、存亡の危機に直面しました。

## 家督継承の経緯

直虎が家督を継ぐことになった経緯は以下の通りです:

- **後継者不足**: 直親の子である虎松(後の井伊直政)は幼く、当時の井伊家には適切な後継者が存在しませんでした。

- **南渓和尚との協議**: 大叔父である龍潭寺の南渓和尚と相談し、直虎は還俗して井伊家当主として名乗ることになりました。この決断は、井伊家の存続を図るために重要でした。

## 統治と困難

直虎は1565年から仮の当主として井伊谷を統治しましたが、彼女の治世は多くの困難に見舞われました:

- **家臣による裏切り**: 家臣の小野道好による裏切りや、武田氏の攻撃などによって居城を奪われる事態が発生しました。これらの出来事は、井伊家が再び滅亡の危機に瀕する原因となりました。

- **徳川家との連携**: 直虎は徳川家康との関係を築き、彼との連携を強化することで井伊家の復興を目指しました。最終的には徳川氏から支持を受け、井伊家は再興への道を歩むことになります。

## 結論

井伊直虎が家督を継いだ際は、混乱した戦国時代において井伊家が存続するための重要な役割を果たしました。彼女は女性でありながらも領主として名乗りを上げ、多くの困難を乗り越えながら井伊家の存続に尽力しました。このような背景から、直虎は歴史的にも特異な存在として評価されています。

井伊直虎が徳川家康に仕官した際の出来事は

井伊直虎が徳川家康に仕官した際の出来事は、戦国時代における重要な歴史的転機を示しています。以下にその経緯を詳述します。

## 直虎の出家と還俗

井伊直虎は、もともと出家して「次郎法師」と名乗っていましたが、井伊家の存続が危機に瀕している中で、母や南渓和尚と相談し、還俗して井伊直虎として家督を継ぐ決断をしました。この決断は、井伊家の存続をかけた苦渋の選択でした。

## 家康との接触

1575年、井伊直政(幼名・虎松)が15歳で徳川家康に仕官することが決まりました。直虎は虎松のために特別な衣装を用意し、家康の目に留まるよう演出しました。家康は、虎松が井伊直親の子であることを知り、彼を受け入れることを決めました。

## 仕官後の活動

直政は家康の小姓となり、その後「井伊万千代」と改名しました。彼は旧武田家の遺臣を指揮する赤備え部隊を率い、小牧・長久手の戦いや関ヶ原の戦いで武功を挙げました。これにより、直政は後に「徳川四天王」と称されるまでに成長しました。

## 直虎の影響と関係の深化

直虎は、息子である虎松を文武両道に育てることで、井伊家再興の礎を築きました。彼女の努力によって、徳川家との関係は深まり、井伊家は再興への第一歩を踏み出すことができました。

このように、井伊直虎と徳川家康との関係は、戦国時代における女性の力と影響力を象徴する重要な出来事です。

井伊直虎が徳川家康に与えた影響は

井伊直虎が徳川家康に与えた影響は、主に井伊家の再興とその後の徳川家の発展において重要な役割を果たしました。直虎は、井伊家の当主が不在の中で「女性地頭」として直政(虎松)を育て、彼を徳川家康に仕官させることによって、井伊家の存続と繁栄を確保しました。

## 井伊直虎の背景と役割

**井伊直虎の出自と立場**

直虎は井伊家の宗家である直盛の娘として生まれ、父の死後、井伊家を守るために出家し「次郎法師」と名乗りました。彼女は、父直親が謀殺された後、唯一残された男子である虎松を育てることに専念し、井伊家の存亡をかけた重要な決断を下しました。

**徳川家との関係構築**

1575年、直虎は15歳になった虎松を徳川家康に仕官させました。この出来事は、井伊家が徳川家と結びつく重要な契機となり、その後の井伊家の復興に繋がりました。家康は虎松を受け入れ、彼を有能な武将として育てることに尽力しました。

## 直虎がもたらした影響

**井伊直政の成長と戦功**

虎松(後の井伊直政)は、徳川家康のもとで数々の戦功を挙げ、「徳川四天王」として名を馳せました。特に関ヶ原の戦いでは、その交渉能力や戦略的な判断が評価され、戦後には大名として大きな領地を与えられることとなります。

**井伊家の再興と繁栄**

直虎が育てた直政は、井伊家を再興させるだけでなく、その後も江戸時代にわたり徳川幕府を支える重要な存在となりました。彼女の教育と支援があったからこそ、直政はその後の歴史的な成功を収めることができたと言えます。

## 結論

井伊直虎は、その知恵と勇気で逆境を跳ね返し、息子直政を育て上げることで、徳川家康との強固な関係を築きました。これによって井伊家は再興し、その後も江戸幕府において重要な役割を果たすことになりました。彼女の存在は、単なる一武将以上の影響力を持っていたと言えるでしょう。

井伊直虎が井伊家を守り続けた理由は

井伊直虎が井伊家を守り続けた理由は

井伊直虎が井伊家を守り続けた理由は、主に以下の要因によるものです。

## 家族と家名の存続

**存亡の危機**

井伊家は戦国時代において存亡の危機に直面していました。直虎は、家名や伝統を守るために立ち上がり、家族のために戦う決意を固めました。特に、彼女は幼い井伊直親(後の井伊直政)の後見人として、家督を継がせる役割を担いました。このように、直虎は自身の血筋を通じて井伊家の存続を図ったのです。

## 徳川家康との関係

**恩義と信念**

井伊直虎は徳川家康との強い結びつきもありました。直虎は家康への恩義を感じており、その期待に応えるためにも井伊家の再興に尽力しました。直政が後に徳川四天王として名を馳せることにつながる基盤も、直虎が築いたものでした。

## 戦略的な行動

**地頭職としての役割**

直虎は女地頭として、今川氏から承認を得やすい立場を利用し、井伊家の地位を確保しました。彼女はまた、虎松(直親)を守るために様々な策を講じ、敵から身を隠すために居場所を転々とさせるなど、積極的な戦略を展開しました。

## 結論

これらの要因から、井伊直虎は井伊家を守り抜くために尽力し、その結果として後世にわたって「井伊の赤備え」として知られる武士団が形成されることとなりました。彼女の行動は、単なる個人の努力ではなく、家族や地域社会全体の未来を見据えた戦略的なものであったと言えます。

井伊直虎が男に変わった理由は

井伊直虎が男として名乗ることになった背景には、戦国時代の家族の存続と政治的な必要性が深く関わっています。

## **出家から還俗へ**

井伊直虎は元々女性であり、出家して「次郎法師」と名乗っていました。しかし、井伊家の存続が危ぶまれる中、彼女の母親と南渓和尚は苦渋の決断を下しました。直虎を還俗させ、男性名の「井伊直虎」として家督を継がせることにしたのです。この決定は、井伊家の嫡流が絶えたため、直虎が唯一の直系の血筋であったことに起因しています。

## **政治的背景**

当時、井伊家は今川義元に仕えており、その信頼を得るためには男性名を名乗ることが有利でした。女性が地頭職を務めることは難しく、直虎が男性として振る舞うことで、今川氏からの承認を得やすくなると考えられました。直虎はこの状況を受け入れ、実際に文書などでも男性名を使用し、家督を継いでいきました。

## **戦乱の時代における女性の役割**

戦国時代には多くの女性が城主として活躍しましたが、直虎のように出家した女性が還俗して男性名を名乗るケースは非常に珍しいものでした。これは、当時の社会的な常識や戦乱による男女の役割分担が影響していました。出家した女性は一般的に還俗できないとされていましたが、僧侶として扱われることでその制約を回避したのです。

## **結論**

井伊直虎が男として振る舞うことになった理由は、井伊家存続のための戦略的な選択であり、また当時の社会状況に適応するためのものでした。彼女はこの決断によって、後に徳川家康に仕える重要な人物となり、井伊家の発展に寄与しました。

井伊直虎が徳川家康に認められた理由は

井伊直虎が徳川家康に認められた理由は、主に彼女の知略と家族への献身、そして井伊家の存続を図るための戦略的な決断にあります。

## 井伊家の存続と直虎の役割

井伊直虎は、井伊家が直親の死後、男子がいないという危機的な状況において、家督を継ぐ役割を担いました。彼女は出家して「次郎法師」と名乗っていましたが、井伊家の存続をかけて還俗し、女性ながらも当主としての地位を確立しました。この背景には、直虎の母と大叔父による苦渋の決断がありました。

## 徳川家との結びつき

1575年、直虎は幼い虎松(後の井伊直政)を徳川家康に仕官させることを決定しました。これにより、井伊家は徳川家との強固な結びつきを築くことができました。家康は当時、三河国から勢力を拡大しており、直政を通じて井伊家の再興を図ったのです。

## 家康の信任

徳川家康は直政が井伊直親の子であることを知り、彼を自らの家臣として迎え入れることを決めました。この際、直虎は虎松を文武に優れた人物として育て上げたことが評価され、結果的に井伊家は復興への道を歩むこととなります。直政はその後、徳川四天王として知られるようになり、家康の信任を受けて数々の戦功を挙げました。

このように、井伊直虎は自身の知恵と勇気で逆境を跳ね返し、徳川家との関係を深めることで井伊家の未来を切り開いた重要な人物です。

井伊直虎が虎松を守った方法は

井伊直虎は、戦国時代において井伊家を守るため、特に虎松(後の井伊直政)を育てるために多くの努力をしました。以下にその具体的な方法を示します。

## 還俗と家督の継承

**出家から還俗へ**

直虎は、父・井伊直盛や兄たちが戦死した後、井伊家の存続が危ぶまれる中で出家していた「次郎法師」として生活していましたが、南渓和尚や母・祐椿尼の助言を受けて還俗し、井伊直虎として家督を継ぎました。この決断は、井伊家の存続に向けた重要な一歩でした。

**虎松の後見人としての役割**

直虎は、井伊直親の遺児である虎松を後見人として育てることに専念しました。彼女は虎松が成人するまでの間、井伊家を守り続けることが自らの使命であると認識していました。

## 身を守るための策

**居場所の転々とした移動**

直虎は、虎松を敵から守るために彼の居場所を頻繁に変え、常に安全な場所に留めるよう努めました。これにより、敵対勢力から虎松を隠し、危険から遠ざけることができました。

**実母との再婚による素性隠蔽**

また、虎松の実母を徳川家康の家臣・松下源太郎と再婚させ、松下姓を名乗らせることで素性を分かりづらくする策も講じました。このようにして、彼女は虎松が敵に狙われないよう配慮しました。

## 徳川家康との接触

**徳川家康への紹介**

井伊直虎は虎松を徳川家康に紹介する機会を狙っており、その際には特別な衣装(小袖)を仕立てて準備しました。これにより、虎松は家康の目に留まり、仕官する道が開かれました。

**仕官後の活躍**

最終的に、虎松は徳川家康に仕官し、「万千代」という名を授かりました。その後も多くの戦で活躍し、井伊家再興への道筋が開かれました。

このように、井伊直虎は多岐にわたる戦略と献身的な努力によって、虎松を守り育て上げた結果、井伊家は再興されることとなりました。

井伊直虎が井伊家の再興にどのような役割を果たしたか

井伊直虎は、戦国時代の井伊家再興において中心的な役割を果たしました。彼女は直盛の娘であり、井伊家の存続が危機に瀕していた時期に、家督を継ぐための後見人として活動しました。

## 井伊直虎の役割

**家督の継承**

直虎は、父・直盛が桶狭間の戦いで戦死した後、井伊家の男子が直親の遺児である幼い虎松(後の直政)ただ一人となった状況で、出家していたにもかかわらず還俗し、井伊家の地頭として活動を開始しました。彼女は「女領主」として、虎松を守り育てるとともに、井伊家の存続を図りました。

**徳川家との関係構築**

直虎は、幼少期の虎松を徳川家康に仕官させるために尽力しました。1575年、虎松が15歳になった際、直虎は南渓の計らいで彼を家康に紹介し、これが井伊家再興への第一歩となりました。直政として成長した虎松は、その後数々の戦で功績を上げ、「徳川四天王」と称されるまでになりました。

## 直虎の困難と知略

**混乱期における指導力**

井伊家は今川氏からの圧力や内部の謀反によって存亡の危機にありました。直虎はこの混乱期においても冷静な判断を下し、家臣や周囲との調整を行いながら、井伊家を守り抜きました。彼女はまた、今川氏との交渉や防衛策を講じるなど、多岐にわたる知略を駆使しました。

## 結論

井伊直虎は、井伊家再興において非常に重要な役割を担いました。彼女の行動と決断があったからこそ、後に直政が徳川家康のもとで活躍し、井伊家が再び力を持つことができたと言えます。彼女は戦国時代における女性リーダーとして、その存在感と影響力を示しました。

井伊直虎が戦国時代で活躍した他の女性武将は誰か

戦国時代に活躍した女性武将には、井伊直虎の他にも多くの著名な人物がいます。以下にいくつかの代表的な女性武将を挙げます。

## 主な女性武将

- **寿桂尼**: 今川義元の母であり、「女戦国大名」と称される存在です。彼女は家督を相続した息子のために国政を取り仕切り、家中の動揺を収めるなど、優れたリーダーシップを発揮しました。

- **お市の方**: 織田信長の妹で、浅井長政と結婚し、後に夫と共に自害するという悲劇的な生涯を送りました。彼女は三姉妹の母でもあり、その美貌と運命に翻弄された人生が語り継がれています。

- **誾千代**: 立花道雪の娘で、父が戦死した後に城主として家を守りました。彼女は未亡人として家中を仕切り、戦国時代の女性としての強さを示しました。

- **巴御前**: 源義経の愛妾であり、戦場で戦った女武将として知られています。彼女はその勇敢さから多くの伝説が残されています。

これらの女性たちは、井伊直虎と同様に、戦国時代において男性と同じように重要な役割を果たし、それぞれ独自の歴史を刻んでいます。

井伊直虎の生涯についてもっと知りたい

井伊直虎の生涯についてもっと知りたい

井伊直虎(いいなおとら)は、戦国時代の日本における重要な女性武将であり、井伊家の女領主として知られています。彼女の生涯は波乱に満ちており、特に井伊家の存続に大きく寄与しました。

## 生い立ちと家族

井伊直虎は、遠江国の井伊家第22代当主・井伊直盛の一人娘として生まれました。直盛には男子がいなかったため、直虎は従兄弟の井伊直親と婚約し、将来的には彼に家督を継がせる予定でした。しかし、直親の父が今川氏に殺され、直親自身も命を狙われたため、彼は信州に身を隠すことになります。

## 出家と女領主としての活動

直虎は直親が亡くなったと思い込み、龍潭寺で出家し「次郎法師」と名乗ります。しかし、1565年には直親が戻り、彼を養子として迎え入れます。この時、井伊家は存続の危機にありましたが、直虎はその後見人として実質的な女領主となり、井伊家を支えました。

## 政治的手腕と影響力

1560年の桶狭間の戦いで父・直盛が戦死し、その後1562年には直親も謀殺されるなど、井伊家は厳しい状況に置かれました。直虎はその後、徳川家康に仕官させるために直親の息子・虎松(後の井伊直政)を育てました。1575年には虎松を徳川家康に仕官させ、その後彼は徳川四天王の一人として名を馳せます。

## 最期と遺産

井伊直虎は1582年8月26日に亡くなりました。彼女の死は、戦国時代における女性の力強さや政治的影響力を象徴するものであり、その後の井伊家の繁栄にも大きく寄与しました。直虎の生涯は、多くの文献やドラマで語り継がれており、その存在は今なお多くの人々に影響を与えています。

井伊直虎が還俗した理由は

井伊直虎が還俗した理由は、主に井伊家の存続と後継者の育成に関連しています。

## 還俗の背景

1. **家族の危機**: 井伊直虎の父である井伊直盛が1560年の桶狭間の戦いで戦死し、その後も直親(直虎の養子であり後継者候補)が1562年に謀殺されるなど、井伊家は次々と当主を失いました。このため、井伊家は存続の危機に陥りました。

2. **幼い後継者の存在**: 直親の子である虎松(後の井伊直政)はまだ幼少であり、彼を守り育てるためには、直虎が実質的な当主としての役割を果たす必要がありました。直虎はその後見人として、虎松に家督をつなぐために還俗しました。

3. **出家名と還俗の条件**: 直虎は出家時に「次郎法師」という僧名を与えられましたが、女性は通常尼僧として扱われるため、還俗が難しいとされていました。出家名が僧名であったことは、将来的に還俗する可能性を考慮したものであり、井伊家の血筋を引く直虎が当主となる道を開くためでした。

4. **政治的背景**: 戦国時代には多くの武将が出家しながらも還俗しており、井伊家の存続を考えると、直虎が還俗することで今川氏からの承認を得やすくなると判断されました。

このような背景から、井伊直虎は還俗し、「井伊直虎」として井伊家を支え続けました。彼女の決断は、単なる個人的な選択ではなく、家族や一族全体の未来を見据えた重要なものでした。

井伊直虎が徳政令を実施した背景は

井伊直虎が徳政令を実施した背景には、彼女が直面していた経済的困難と政治的圧力がありました。

## 経済的背景

**農民の困窮**

井伊谷は戦乱によって荒廃し、農民たちは借金を抱え、生活が困窮していました。直虎は、領民の生活を立て直すために徳政令の発令を求める声が高まる中で、経済再建策を模索していました。

**井伊家の財政問題**

井伊家自体も多額の借金を抱えており、その返済が困難な状況でした。直虎は父から引き継いだ経済政策を継承しつつ、財政再建に努めていましたが、借金の増加は家計を圧迫し続けました。

## 政治的圧力

**今川氏真からの命令**

1566年、今川氏真が徳政令の発令を命じました。これは領民への人気取り政策として意図されており、直虎にもその実施が迫られました。しかし、彼女は債権者との関係が強かったため、これに対して抵抗しました。

**内部対立と外部圧力**

井伊家内では小野道好などの家老たちが徳政令の実施を強く求めており、直虎との間で対立が生じました。彼女はこの政策に反対し続けましたが、農民たちや今川氏からの圧力に屈し、最終的には徳政令を実施せざるを得なくなりました。

## 結論

直虎は経済再建と領民救済のために徳政令を検討しましたが、その実施には多くの困難が伴いました。彼女は政治力を駆使して状況をコントロールしようとしましたが、最終的には外部からの圧力と内部の対立により、徳政令を実施することになりました。この過程で、彼女の権威や井伊家の存続も危うくなっていったと言えます。

井伊直虎が武田氏滅亡後どのように活躍したか

井伊直虎は、武田氏滅亡後の戦国時代において、井伊家の存続と再興に大きく貢献しました。彼女の活躍は主に以下のような点に集約されます。

## 井伊直虎の活躍

**女城主としてのリーダーシップ**

直虎は、父である井伊直親が殺害された後、家督を継ぎました。彼女は出家して「次郎法師」と名乗り、女性でありながらも領地を守るために積極的に政治を行いました。特に、今川氏からの圧力や家臣の反発に対して巧妙な交渉を行い、領民や家臣の支持を得ることに成功しました。

**井伊直政の育成**

直虎は、幼い虎松(後の井伊直政)を育て上げ、彼を徳川家康に仕官させることで井伊家の再興を果たしました。直政は後に「徳川四天王」と称される武将となり、関ヶ原の戦いなどで多くの戦功を挙げました。直虎の教育と支援があったからこそ、直政はそのような地位を築くことができたと言えます。

**武田遺臣との連携**

武田氏滅亡後、直虎はその遺臣たちを受け入れ、井伊家の軍事力を強化しました。特に「赤備え」と呼ばれる部隊を編成し、これが後の戦闘で重要な役割を果たしました。

## まとめ

井伊直虎は、武田氏滅亡後も井伊家を守り抜き、その存続と再興に尽力した重要な人物です。彼女のリーダーシップと教育によって、井伊直政は戦国時代の有力な武将へと成長し、結果的に徳川幕府の基盤作りにも寄与しました。

井伊直虎の母・祐椿尼の役割は

井伊直虎の母、**祐椿尼**(ゆうちんに)は、戦国時代における重要な女性であり、井伊家の存続に多大な貢献をしました。彼女の役割は以下のように整理できます。

## 井伊家の危機管理

- **家督継承の決定**: 直虎の父、井伊直盛が戦死した後、井伊家は存亡の危機に直面しました。この時、祐椿尼は南渓和尚と相談し、娘の直虎を「井伊直虎」として還俗させ、家督を継がせる決断を下しました。これにより、井伊家は女性ながらも直系の血筋を持つ直虎によって支えられることになりました。

## 政治的手腕

- **後見人としての役割**: 祐椿尼は、直虎が家督を継いだ後も、その後見人として重要な役割を果たしました。特に、幼い虎松(後の井伊直政)を育て上げるために尽力し、彼が将来井伊家を再興するための基盤を築くことに貢献しました。

## 家族と領地の保護

- **戦乱からの保護**: 井伊家が今川氏や武田氏との対立に巻き込まれる中で、祐椿尼は家族と領地を守るために奔走しました。彼女は虎松の身を守るための策を講じ、また、彼の実母を再婚させることで身分を隠すなど、多くの戦略的な決断を行いました。

## 結論

祐椿尼は単なる母親ではなく、井伊家の存続と繁栄に寄与した戦略的なリーダーでした。彼女の決断や行動は、井伊家が困難な時期を乗り越える上で不可欠であり、その影響は後世にわたって語り継がれています。

井伊直虎が戦国時代で活躍した他の女性武将は

井伊直虎と同時代に活躍した女性武将には、以下のような人物がいます。

## **戦国時代の女性武将**

1. **寿桂尼(じゅけいに)**

- 今川義元の母であり、家族を支えつつ国政にも関与しました。彼女は分国法の制定に深く関わり、義元が家督を相続する際にはその後見役として家中の動揺を収めるなど、優れたリーダーシップを発揮しました。

2. **立花誾千代(たちばな ぎんちよ)**

- 美濃の立花城を守った女城主で、父の死後に城主となり、家中をまとめ上げました。彼女は戦略家としても知られ、数々の戦闘において指揮を執りました。

3. **巴御前(ともえごぜん)**

- 平安時代末期から戦国時代にかけて活躍した女性武将で、源義仲に仕えました。彼女はその剣術と勇敢さで知られ、多くの伝説が残されています。

4. **小松姫(こまつひめ)**

- 本多忠勝の娘で、父と共に戦いながら領地を守るため尽力しました。彼女もまた、女性として戦国時代において重要な役割を果たした一人です。

5. **お市の方(おいちのかた)**

- 織田信長の妹であり、浅井長政の妻。彼女は夫と共に戦い、家族を守るために尽力しました。

これらの女性たちは、井伊直虎と同様に戦国時代において重要な役割を果たし、その存在感や影響力を持っていました。彼女たちは単なる支援者ではなく、実際に戦場で指揮を執ったり、自らが城主として領地を守ったりするなどして、その歴史的な意義が強調されています。