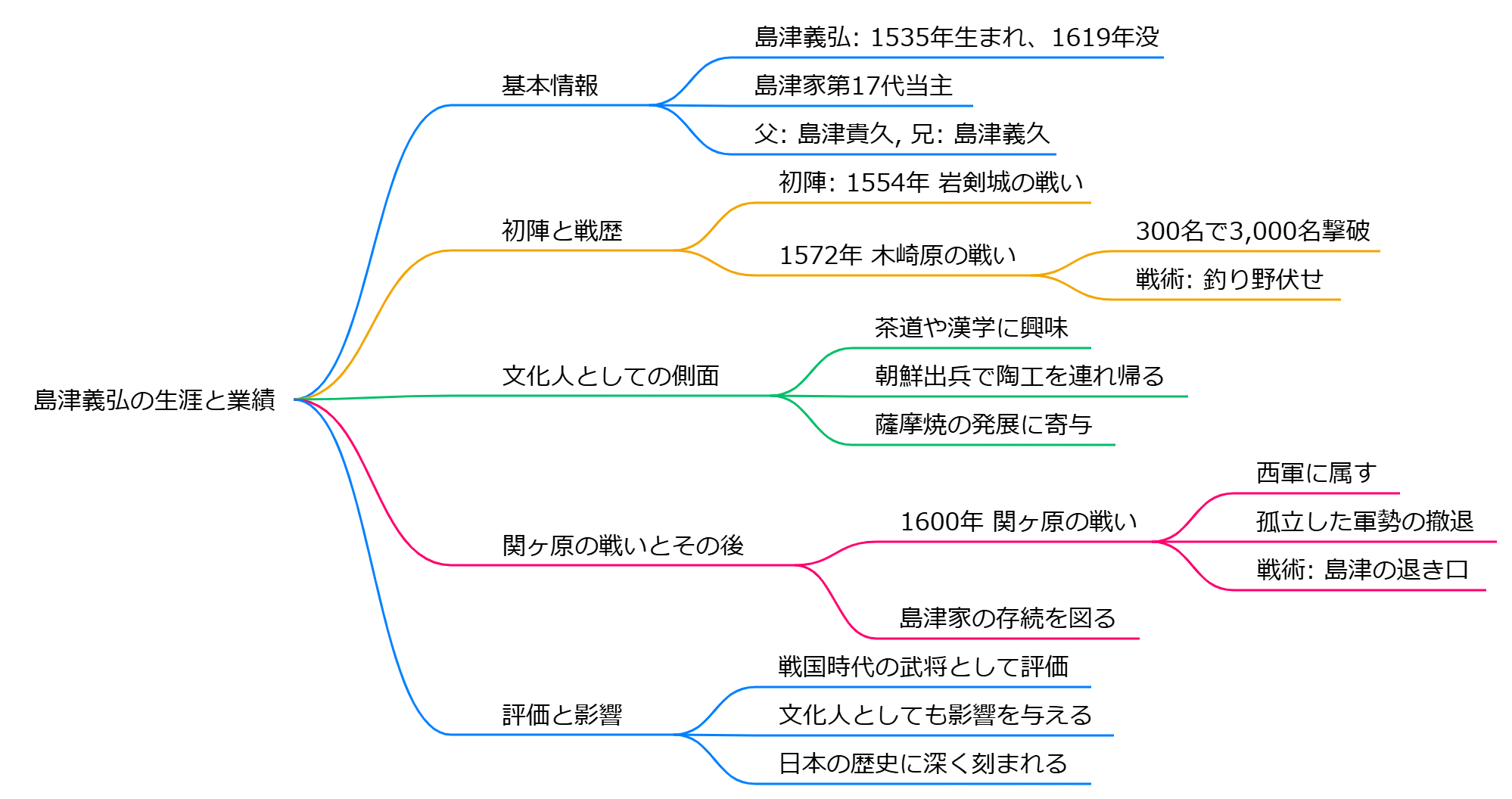

島津義弘の生涯と業績

基本情報

島津義弘(しまづ よしひろ)は、1535年に薩摩国で生まれ、1619年に亡くなった日本の戦国時代の武将です。

彼は島津家の第17代当主であり、父は島津貴久、兄は島津義久です。

義弘は、戦国時代における重要な武将の一人であり、数々の戦闘での活躍が評価されています。

初陣と戦歴

義弘の初陣は1554年の岩剣城の戦いであり、ここで彼は大きな戦功を挙げました。

この戦いでは、父や兄と共に連合軍と戦い、見事な指揮を発揮しました。

彼はその後も多くの戦闘に参加し、特に1572年の木崎原の戦いでは、300名の兵で3,000名の敵軍を撃破するという偉業を成し遂げました。

この戦法は「釣り野伏せ」と呼ばれ、少数の兵力で大軍を打ち破るための戦術として知られています。

文化人としての側面

義弘は単なる武将ではなく、文化人としても知られています。

彼は茶道や漢学に興味を持ち、朝鮮出兵の際には陶工を連れ帰り、薩摩焼の発展に寄与しました。

彼の文化的な側面は、戦国時代の武将としてのイメージを超えた多才さを示しています。

関ヶ原の戦いとその後

1600年の関ヶ原の戦いでは、義弘は西軍に属して戦いました。

この戦いでは、彼の軍勢は孤立し、苦しい状況に置かれましたが、彼は見事な戦術で撤退を成功させ、後に「島津の退き口」として知られる戦術を展開しました。

戦後、義弘は島津家の存続を図りつつ、薩摩と大隅の領地を守ることに尽力しました。

評価と影響

島津義弘は、戦国時代の武将としてだけでなく、文化人としても高く評価されています。

彼の戦術や人柄は、後の世代にも影響を与え、彼の名は日本の歴史に深く刻まれています。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況と文化的背景を反映したものとなっています。

島津義弘

島津義弘

島津義弘は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した著名な武将です。1535年に島津貴久の次男として生まれ、85歳で逝去するまで、数々の戦功を挙げた勇猛な武将として知られています.

## 主な戦歴と功績

**木崎原の戦い**

1572年、伊東義祐率いる3,000の大軍に対し、わずか300の兵で勝利を収めました。この戦いで用いられた「釣り野伏せ戦法」は、義弘の戦略的才能を示しています.

**朝鮮出兵**

1592年の文禄の役、1597年の慶長の役に参加し、朝鮮半島で大きな戦果を上げました。特に慶長の役での「泗川の戦い」では、7,000の兵で30,000以上の敵兵を討ち取ったとされ、徳川家康からも高く評価されました.

**関ヶ原の戦い**

1600年、西軍に属して参戦。敗戦後、数百の軍勢で敵陣を突破し、領国へ帰還しました。この撤退は「島津の退き口」として語り継がれています.

## 人物像

島津義弘は武勇だけでなく、多面的な才能を持つ人物でした:

- **武将としての才能**: 生涯で52回の合戦に出陣し、数々の戦功を挙げました.

- **文化人としての一面**: 学問や産業振興にも秀でており、茶道は千利休直伝を受けていました.

- **リーダーシップ**: 家臣や兵士たちに寄り添い、強い忠誠心を得ていました.

## 晩年

関ヶ原の戦い後、一時桜島に謹慎しましたが、その後大隅国加治木に移り、実子家久の領国経営を支えました。1619年、85歳で加治木において逝去しました.

島津義弘は、その武勇と戦略的才能、そして人格的魅力により、戦国時代を代表する武将の一人として歴史に名を残しています。

島津義弘が愛用していた刀はどんなものだったの

島津義弘が愛用していた刀は「西蓮(さいれん)」と呼ばれる名刀でした。この刀には以下のような特徴がありました:

## 西蓮の特徴

**刀の形状**

- 長さは2尺2寸9分(約69.4cm)

- 反りは5分9厘(約1.8cm)

- 身幅が広く、豪壮な印象

**刀の構造**

- 鎬造り、庵棟

- 表裏に大樋を掻き通している

**刀身の特徴**

- 鍛えは板目に大板目・杢交じり

- 地沸がよく付き、地景が細かく入る

- 刃文は細直刃調で、極めて浅くのたれている

## 西蓮の由来と評価

- 鎌倉時代後期の筑前国の作とされる

- 特別重要刀剣に指定されている

- 貞享3年に本阿弥光常が代百五拾貫の折紙を付けた

## 島津義弘との関係

- 朝鮮出兵の際に義弘が実際に使用したとされる

- 義弘の豪快な性格にふさわしい刀として評価されている

- 藩政時代には重富島津家に伝来した

島津義弘は「西蓮」の他にも「朝鮮兼光」と呼ばれる刀を所有していたとされています。これらの刀は、戦国最強と呼ばれた義弘の武勇を象徴する存在でした。

島津義弘が西蓮の刀を愛用した理由は

島津義弘が西蓮の刀を愛用した理由は、以下の特徴が義弘の武将としての性格と戦い方に適していたからです:

1. 刀の大きさと豪壮さ:西蓮の刀は身幅が広く、90cmを超える長刀であり、豪壮で豪勇な義弘の性格に合致していました。

2. 戦闘スタイルとの適合性:義弘は常に先頭に立って戦う武将として知られており、西蓮の刀はそのような激しい戦闘に適していました。

3. 歴史的価値:この刀は朝鮮の役の際に義弘が実際に使用したとされ、刀身には戦闘の痕跡が残されています。

4. 刀工の評価:西蓮は筑前国の有名な刀工であり、その作品は高い評価を受けていました。

5. 刀の特性:西蓮の刀は、鍛えや刃文に特徴があり、九州刀の伝統的な要素を持ち合わせていました。

これらの理由から、西蓮の刀は島津義弘の武将としての名声と戦闘スタイルを象徴する武器として、彼に愛用されたと考えられます。

西蓮の刀はどのような戦闘で使用されたの

西蓮の刀は主に蒙古襲来(元寇)に対する防衛のために作られ、使用されました。

## 主な戦闘と用途

1. 文永の役(1274年):この蒙古襲来の際、西蓮作の大薙刀が実際の戦闘で使用されました。鎌倉幕府の御家人で伊予水軍の棟梁である河野通有が、この大薙刀を振るって上陸した蒙古軍の将と戦いました。

2. 防衛準備:最初の蒙古襲来後、九州北部の防衛力強化のために設置された博多談議所に西蓮が属し、作刀にあたりました。これは、将来の侵攻に備えるためでした。

3. 神刀としての役割:文保元年(1317年)3月、第三の蒙古襲来を前に、西蓮の太刀が安芸厳島神社へ献納されました。これは、刀が実戦用の武器だけでなく、国を守る神聖な道具としても認識されていたことを示しています。

## 刀の特徴と影響

西蓮の刀は、古風な趣きを持ち、九州古典派の伝統を伝えています。地鉄は板目が流れてよくつんだ物と肌立つ物があり、刃文は直刃で匂口がうるむ古い九州物の特徴が出ています。

この刀は、その後の日本刀の発展にも影響を与えました。特に、孫にあたる左文字の刀工につながる技術を確立したとされています。

以上のように、西蓮の刀は主に蒙古襲来に対する防衛のために作られ、使用されましたが、その影響は後世の戦闘や日本刀の発展にまで及んでいます。

西蓮の刀は現在どこに保存されているの

西蓮の刀は現在、複数の場所に保存されています。

## 主な所蔵先

**諏訪大社**

諏訪大社本宮の宝物館には、「梨割西蓮」という号を持つ西蓮作の太刀が所蔵されています。この太刀は寛文7年に松平忠輝公によって奉納されたと伝えられています。

**熱田神宮**

熱田神宮には、西蓮の子である実阿の作った太刀が所蔵されています。この太刀は重要文化財に指定されており、刃文や地鉄が見やすいように展示されています。

**その他の所蔵先**

- 厳島神社宝物館:豊臣秀吉の愛刀であった西蓮作の太刀が、重要文化財として所蔵されています。

- 加賀前田家:國吉(西蓮)の銘がある短刀が伝来し、重要文化財となっています。

- 秋水美術館:島津義弘が佩刀した大磨上無銘太刀が展示されています。

## 西蓮について

西蓮(さいれん)は鎌倉時代に筑前国(現在の福岡県)で活動した刀匠で、俗名を国吉といいます。彼は博多談議所に属し、その作品は九州鎮西派の名工として高く評価されています。

西蓮の刀は、その歴史的価値と芸術性から、現在も大切に保存され、時折展示されています。刀剣愛好家や歴史研究者にとって、西蓮の作品は貴重な研究対象となっています。

西蓮の刀の歴史についてもっと知りたい

西蓮の刀は、鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけて活躍した刀工、西蓮によって作られた刀剣です。西蓮は筑前国(現在の福岡県)の談議所に仕えた刀工で、「国吉」という俗名でも知られています。

## 西蓮の背景

西蓮は、名刀左文字の祖父とされ、蒙古襲来後に北部九州の防衛力強化のために設置された博多談議所に属して作刀を行いました。西蓮の息子である実阿は、備前の長光に師事して刀剣鍛錬の技を学びました。

## 西蓮の刀の特徴

西蓮の刀は、九州古典派の伝統を受け継ぐ特徴を持っています:

- 地鉄:板目が流れ、肌立ちが見られる

- 刃文:直刃で、匂口がうるむ

- 鍛え:板目肌、柾がかって流れ、肌立ちて地沸つき

- 刃縁:ほつれや二重刃がかかる

## 歴史的価値

西蓮の刀は、その歴史的背景から非常に貴重とされています:

1. 蒙古襲来との関連:西蓮は蒙古襲来の時期に活躍し、外敵降伏のための剣を鍛えたとされています。

2. 重要刀剣指定:多くの西蓮の作品が重要刀剣に指定されています。

3. 歴史的な所有者:西蓮の刀は、多くの著名な武将や大名家に所有されてきました。

## 有名な西蓮の刀

1. 梨割西蓮:この刀は元々薙刀として作られ、蒙古襲来時に使用されました。その後、武田信玄、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など、日本の歴史に名を残す武将たちの手を経て、最終的に諏訪大社に奉納されました。

2. 談議所西蓮:昭和56年に重要刀剣に指定された太刀で、生ぶ茎である点が貴重とされています。

西蓮の刀は、その製作技術と歴史的背景から、日本刀の中でも特に重要な位置を占めており、日本の刀剣文化を理解する上で欠かせない存在となっています。

他に島津義弘が愛用した刀はあるの

はい、島津義弘は「西蓮」以外にも複数の刀を愛用していたことが知られています。

## 島津義弘の他の愛刀

1. **島津正宗**

この刀は名物刀として知られています。江戸幕府8代将軍の徳川吉宗が、刀剣鑑定家の本阿弥家に鑑定を依頼したほど価値のある刀でした。

2. **黒ん坊切り景秀**(くろんぼきりかげひで)

この刀は「鞍切景秀」とも呼ばれ、島津義弘の愛刀の一つでした。

## 西蓮について

「西蓮」については、以下の特徴が知られています:

- 特別重要刀剣に指定されています。

- 鎌倉時代後期の筑前国の作とされています。

- 身幅が広く、豪壮な刀で、義弘の性格に合っていたとされます。

- 長さは2尺2寸9分(約69.4cm)、反りは5分9厘(約1.8cm)です。

- 朝鮮出兵の際に義弘が使用したと伝えられています。

これらの刀は、島津義弘の武勇と共に語り継がれ、彼の人物像を象徴する重要な遺品となっています。

島津義弘が残した名言はどんなものがあるの

島津義弘が残した名言はどんなものがあるの

島津義弘は多くの名言を残しており、その言葉は人生の知恵や武将としての教え、統治の哲学などを含んでいます。以下に代表的な名言をいくつか紹介します。

## 人生の知恵

「死に急いではならない。世の中がどう転ぶかまだわからないのだから」

この言葉は、困難な状況でも希望を失わず、状況が変わる可能性を信じることの重要性を説いています。

「良いことの五つは真似しやすく、悪いことの一つはなかなかやめられない」

この名言は、良い習慣を身につけることの大切さと、悪い習慣を断ち切ることの難しさを指摘しています。

## 武将としての教え

「軍隊は滅亡すべき状況に投げ入れてこそはじめて滅亡を免れ、死すべき情況に陥れてこそ、はじめて生き延びるのである」

この言葉は、危機的状況下での軍隊の潜在能力を引き出す深い洞察を示しています。

「独り言であっても、卑怯な言葉を使ってはならぬ。人の耳は壁についているものである」

この教えは、武士としての品格を常に保つことの重要性を強調しています。

## 統治の哲学

「家を治めるほどの者は、また、国を治めることもできる。民を憐む者を、君の器と見なす」

この言葉は、良いリーダーの資質として、家庭を管理する能力と民衆への思いやりを重視しています。

「隠し立てしなければ恥ずかしいようなことは、してはならぬ。人の目は天にかかっているものである」

この教えは、恥ずべき行為を避け、常に正直で透明性のある行動をとることの重要性を説いています。

これらの名言は、島津義弘の深い洞察力と人生哲学を反映しており、現代にも通じる普遍的な知恵を含んでいます。

島津義弘の「関路」の言葉はどのような意味を持っているの

島津義弘の辞世の句に登場する「関路」という言葉は、深い意味を持っています。

## 「関路」の意味

1. **関ヶ原の戦いの象徴**

「関路」は直接的に関ヶ原の戦いを指しています。

2. **退却の道**

関ヶ原から続く退路、つまり島津軍が敗走した道を表しています。

3. **人生のはかなさの比喩**

春の花や秋の紅葉が散るように、人の命もまた儚いものだという思いが込められています。

## 義弘の思い

「関路」という言葉には、義弘の複雑な感情が込められています:

- 関ヶ原の戦いとその後の「島津の退き口」と呼ばれる撤退の記憶

- 犠牲になった家臣たちへの思い

- 自身の人生の儚さへの省察

## 辞世の句の背景

島津義弘は1619年、85歳で亡くなる直前にこの辞世の句を詠みました。晩年になっても、関ヶ原の戦いの記憶は鮮明に残っており、それが「関路」という言葉となって表れたのです。

義弘にとって、関ヶ原の戦いとその後の撤退は生涯忘れられない出来事でした。特に、自分の命を守るために犠牲になった家臣たちへの思いが、この言葉に込められていると考えられます。

「関路」という言葉は、義弘の戦国武将としての激動の人生と、その終わりに感じた人生の儚さを象徴的に表現しているのです。

島津義弘が残した他の名言はどんなものがあるの

島津義弘は多くの印象的な名言を残しており、その言葉は武士道精神や人生哲学を反映しています。以下に、島津義弘の代表的な名言をいくつか紹介します。

## 人生の知恵に関する名言

"良いことの五つは真似しやすく、悪いことの一つはなかなかやめられない"

この言葉は、人間の性質を鋭く観察した洞察を示しています。

## 武士の心構えに関する名言

"独り言であっても、卑怯な言葉を使ってはならぬ。人の耳は壁についているものである"

この名言は、常に高潔な態度を保つことの重要性を説いています。

## 統治と leadership に関する名言

"家を治めるほどの者は、また、国を治めることもできる。民を憐む者を、君の器と見なす"

この言葉は、良いリーダーの資質について語っています。

## 戦略に関する名言

"軍隊は滅亡すべき状況に投げ入れてこそはじめて滅亡を免れ、死すべき情況に陥れてこそ、はじめて生き延びるのである"

この名言は、危機的状況下での戦略的思考の重要性を示しています。

## 武士の誠実さに関する名言

"隠し立てしなければ恥ずかしいようなことは、してはならぬ。人の目は天にかかっているものである"

この言葉は、常に正直で誠実であることの大切さを説いています。

## 老年の覚悟に関する名言

"老武士のため、伊吹山の大山を越え難し。たとえ討たれるといえども、敵に向かって死すべしと思う"

この名言は、年齢に関わらず武士としての覚悟を持ち続けることの重要性を示しています。

これらの名言は、島津義弘の武士としての信念や人生哲学を反映しており、現代にも通じる深い洞察を含んでいます。

島津義弘の「島津の退き口」とは具体的にどんな戦法だったの

島津義弘の「島津の退き口」は、関ヶ原の戦いで西軍が敗北した後、島津軍が用いた伝説的な撤退戦法です。この戦法の具体的な特徴は以下の通りです:

## 敵陣突破と捨て奸戦法

1. **敵陣への突進**: 敗戦を悟った島津義弘は、逃げるのではなく、東軍の中心部へ突進しました。

2. **捨て奸(すてがまり)戦法**: 本隊の撤退を可能にするため、小部隊を次々と置き去りにして敵軍の足止めを行いました。

## 捨て奸戦法の詳細

- **座禅陣**: 退路に少数の兵を配置し、あぐらをかいて座らせておきました。

- **狙撃と突撃**: 追撃してくる敵部隊の指揮官を狙撃した後、槍で敵軍に突撃しました。

- **繰り返しの犠牲**: 一つの小部隊が全滅すると、新たな足止め隊を残すことを繰り返しました。

## 戦法の効果

- 徳川家の精鋭部隊の追撃を振り切ることに成功しました。

- 井伊直政や本多忠勝といった名将を相手に戦いながら、退路を確保しました。

- 最終的に、島津義弘を含む80余名が生還することができました。

この「島津の退き口」は、少数の兵力で圧倒的な敵を相手に成功した撤退戦として、戦国時代の軍事戦略における模範として今日まで語り継がれています。

島津義弘が戦国時代で最も影響力のある言葉は何だったの

島津義弘の戦国時代で最も影響力のある言葉は、関ヶ原の戦いでの撤退時に発したとされる「たとえ討たれると言えども、敵に向かって死ぬべし」という言葉です。この言葉は、島津義弘の武将としての覚悟と勇気を象徴しています。

しかし、島津義弘の影響力ある言葉としては、彼が強く影響を受けたとされる「日新公いろは歌」も重要です。これは、島津家の教えを47首の和歌にまとめたもので、薩摩武士の士道教育の教典となりました。

## 日新公いろは歌の影響

1. **武士道精神の形成**: これらの和歌は、武士としての心構えや生き方を説いており、島津家の武士たちの精神的支柱となりました。

2. **教育的価値**: 「日新公いろは歌」は、単なる格言集ではなく、人生の様々な側面に対する深い洞察を含んでいます。

3. **長期的影響**: この教えは、島津義弘の時代だけでなく、その後の薩摩藩の武士教育にも大きな影響を与え続けました。

## 代表的な教え

以下は「日新公いろは歌」の一部で、島津義弘の思想を反映していると考えられるものです:

- 「はかなくも明日の命を頼むかな 今日も今日と 学びをばせで」:現在を大切にし、学びを怠らないことの重要性。

- 「仏神他にましまさず人よりも 心に恥ぢよ 天地よく知る」:自己の良心を重んじ、恥ずべき行動を慎むこと。

- 「ひとり身をあはれとおもへ物ごとに 民にはゆるす 心あるべし」:弱者への思いやりと民への寛容さの大切さ。

これらの教えは、島津義弘の武将としての姿勢や統治理念を反映しており、彼の影響力ある言葉として後世に伝わっています。

島津義弘の名言集はどこで読むことができるの

島津義弘の名言集は、いくつかの方法で読むことができます:

## 書籍

**名言集と伝記**

PHP研究所から出版されている「慈悲深き鬼 島津義弘」という書籍では、義弘の名言や逸話が紹介されています。この本は戦国武将としての義弘の魅力を詳しく解説しています。

## オンライン商品

**書道色紙**

オンラインマーケットでは、島津義弘の名言を書道で表現した色紙が販売されています。例えば、以下のような有名な名言が紹介されています:

- 「たとへ討たれるといへども、敵に向かって死すべしと思ふ」

- 「いそぐなよ、また急ぐなよ、世の中の定まる風の、吹かぬかぎりは」

- 「春秋の花も紅葉もとどまらず、人もむなしき闇地なりけり」

## その他のリソース

**電子書籍**

リーダーシップや経営の観点から島津義弘の名言や生き方を解説した電子書籍も存在します。これらの書籍では、義弘の言葉や考え方を現代に生かす視点で紹介されています。

島津義弘の家紋「丸に十の字」の意味は何なの

島津義弘の家紋「丸に十の字」の意味は何なの

島津義弘の家紋「丸に十の字」は、薩摩島津家の象徴的な紋章であり、その歴史や意味にはいくつかの興味深い要素があります。

1. **歴史的背景**:

- この家紋は鎌倉時代初期の藩主・島津忠久に由来し、当初は外郭の丸がなく、単なる「十」の字でした。江戸時代になると、礼装用の紋として外郭を丸で囲む形に変わりました。

2. **意味**:

- 「丸に十の字」の「十」は、厄災除けの護符として用いられたという説が有力です。また、十字を切る形が呪符として機能し、戦勝祈願や魔除けの意味を持つとも言われています。

- 他にも、二匹の龍が絡み合っているという説や、馬具の「轡」に由来するという説も存在しますが、これらは後付けの説明と考えられています。

3. **現代での影響**:

- 現在でも「丸に十の字」は鹿児島市のシンボルマークとして広く認知されており、地域文化に深く根付いています。さらに、島津製作所の社章にもこの家紋が用いられています。

このように、「丸に十の字」は単なる家紋以上に、薩摩藩や島津家の歴史と文化を象徴する重要なシンボルとなっています。

島津義弘が家紋を変更した理由は

島津義弘が家紋を変更した理由は、主にキリスト教との誤解を避けるためでした。元々、彼が使用していた家紋は「十字」の形をしており、これは鎌倉時代から使用されていた「島津十字」と呼ばれるものでした。この十字は、源頼朝から賜ったものであり、魔除けの意味を持つとも言われています。

しかし、戦国時代において、特にキリスト教が伝来した後、この「十字」がキリスト教の十字架と誤解されることがありました。これを受けて、義弘は家紋を「丸に十の字」という形に変更しました。この変更により、キリスト教的な連想を避けつつ、家紋としてのアイデンティティを保つことができました。

このように、家紋の変更は文化的・宗教的な背景を反映した重要な決定であり、義弘自身の戦略的な判断によるものでした。

他の藩の家紋と比べて「丸に十の字」の特徴は

「丸に十の字」は、特に薩摩藩の島津家の家紋として知られ、その特徴は他の藩の家紋と比較しても際立っています。

## 特徴

1. **シンプルで覚えやすいデザイン**: 「丸に十の字」は、外周が丸で囲まれた中に十字が描かれており、視認性が高く、非常にシンプルです。このシンプルさは、地域住民にとっても親しみやすく、鹿児島市のシンボルとして広く認識されています。

2. **歴史的背景**: この家紋は鎌倉時代初期から存在し、最初は「十」の文字だけでしたが、江戸時代に入ると外郭を丸で囲む形になりました。この変化は、礼装用としての役割を持つようになったためと考えられています。

3. **厄除けの意味**: 「十」の字には厄災を除ける護符としての意味があるとされており、特に薩摩地方では重要なシンボルとなっています。

4. **文化的象徴**: 現在でも鹿児島市内では「丸に十の字」が市章として使用されており、地域文化に深く根付いています。

## 他藩との比較

| 藩名 | 家紋名 | 特徴 |

|------------|---------------------------|-------------------------------------------|

| 島津家 | 丸に十の字 | シンプルで覚えやすいデザイン。厄除けの意味を持つ。 |

| 加賀藩 | 三つ葉葵 | 複雑な葉模様で、徳川家との強い結びつきがある。 |

| 福島藩 | 福島沢瀉 | 水草をモチーフにした独特なデザイン。 |

| 井伊家 | 丸に橘 | 橘の葉を用いた伝統的なデザイン。 |

### デザインの違い

- **複雑さ**: 他藩の家紋はしばしば複雑な形状や多様なモチーフを持ちますが、「丸に十の字」はそのシンプルさから一目で識別可能です。

- **文化的意義**: 各家紋には異なる文化的背景や意味がありますが、「丸に十の字」は特に薩摩地方で強い地域的アイデンティティを象徴しています。

このように、「丸に十の字」はその独自性と歴史的背景から特異な位置を占めており、他藩との比較でも際立った特徴を持っています。

「丸に十の字」の家紋が薩摩の象徴になった背景は

「丸に十の字」の家紋が薩摩の象徴となった背景には、島津家の歴史的な重要性とその文化的影響が深く関わっています。

## 島津家の起源と家紋の歴史

**家紋の由来**

「丸に十の字」は、島津家の初代藩主・島津忠久に由来し、彼は源頼朝から戦功に対する恩賞としてこの家紋を賜りました。当初は「十字」だけであり、外郭の丸は存在しませんでしたが、江戸時代に入ると礼装用として丸で囲まれる形に変化しました。これにより、「丸に十の字」は島津家の象徴として広まりました。

**文化的意義**

この家紋は、厄災除けの護符としても用いられ、「十字を切る」という意味合いがあるとされています。また、島津家は薩摩藩の大名として非常に大きな権力を持ち、その影響力からこの家紋は地域全体のシンボルとなりました。

## 現代における象徴性

**地域との結びつき**

現在でも「丸に十の字」は鹿児島市のシンボルマークとして使用されており、市内各所で見ることができます。例えば、マンホールや公共施設などにもこのデザインが採用されています。これにより、地域住民の日常生活に深く根付いていることが示されています。

**企業との関連**

さらに、この家紋は島津製作所など企業の商標としても利用されており、その由来は薩摩藩の島津家との歴史的なつながりにあります。商標登録された際には、デザインが科学的に計算されており、美しさと意味を兼ね備えたものとなっています。

このように、「丸に十の字」の家紋は、歴史的背景や文化的意義を持ちながら、現代でも薩摩地域やその企業文化において重要な役割を果たしています。

島津義弘が家紋を贈った人物の名前は

島津義弘が家紋を贈った人物は **井上惣兵衛尉茂一**です。彼は、義弘が薩摩に帰国する途中に嵐に遭遇し、明石に住む惣兵衛の家に12日間滞在した際、彼のもてなしに感謝して「島津」の姓と「丸に十の字」の家紋を授けられました。この出来事は、惣兵衛が後に島津製作所の創業者である初代島津源蔵の祖先となる重要な歴史的背景を持っています。

「丸に十の字」の家紋が他の家に影響を与えた例は

「丸に十の字」の家紋は、島津家に由来し、その影響は特に江戸時代以降に広がりました。以下に、他の家や地域への具体的な影響例を示します。

## 島津家の影響

- **他家の家紋への影響**: 島津家の「丸に十の字」は非常に有名で、他の武士や藩がこのデザインを使用しようとした際、島津家への配慮からその使用を控えた事例があります。これは、島津家の権威と影響力を示しています。

- **鹿児島市のシンボルマーク**: 鹿児島市では「丸に十の字」を基にしたシンボルマークが採用されており、市内の公共施設やマンホールなどで見ることができます。このように、地域社会に深く根ざした存在となっています。

## 家紋の変形と適応

- **変形した家紋**: 島津家から派生した家紋には、「丸に十字」をアレンジしたものが多く存在します。これらは元のデザインへの敬意を表しつつも独自性を持たせるために作られました。

- **商業利用**: 現代では、島津興業などの企業が「丸に十の字」をロゴとして使用しており、商業的な側面でもその影響力が続いています。

## 文化的な影響

- **キリスト教との関連**: 島津家の「丸に十の字」はキリスト教の十字架との類似性から、キリスト教との関係が指摘されることがありますが、実際にはこのデザインは鎌倉時代から使用されており、キリスト教伝来以前から重要な意味を持っていました。

- **国際的な影響**: 日本文化が国際的に注目される中で、「丸に十の字」はルイヴィトンのモノグラムと類似しているとされることもあり、日本文化が海外デザインにも影響を与えた可能性があります。

このように、「丸に十の字」の家紋は歴史的な背景を持ちながらも、現代社会や他の文化にも影響を与え続けています。

島津義弘が初陣を飾った戦いはどんなものだったの

島津義弘が初陣を飾った戦いはどんなものだったの

島津義弘が初陣を飾ったのは、天文23年(1554年)の**岩剣城の戦い**です。この戦いは、島津貴久が大隅国の反抗勢力である蒲生氏と祁答院氏に対抗するために行われました。義弘は兄の義久や弟の歳久と共に参加し、彼らにとっても初めての戦闘経験となりました。

## 岩剣城の戦いの概要

- **背景**: 岩剣城は大隅国と薩摩国の境界に位置し、蒲生氏が拠点としていた城です。島津氏はこの城を攻めることで、大隅国への支配を強化しようとしました。

- **戦闘経過**: 島津軍は巧妙な戦術を用いて、敵を誘い出し、包囲する形で攻撃しました。特に義弘は、白銀坂での戦闘で重要な役割を果たし、敵軍に大きな被害を与えました。

- **結果**: 10月3日には岩剣城が陥落し、島津軍が勝利を収めました。この勝利により、義弘はその後の武将としての道を切り開くこととなります。

この戦いは義弘にとって重要な転機となり、その後の多くの戦闘で彼の名声を高める基盤となりました。

島津義弘が初陣を飾った岩剣城の戦いはどのように進展したの

島津義弘が初陣を飾った岩剣城の戦いは、天文23年(1554年)に発生し、島津氏の勢力拡大において重要な役割を果たしました。この戦いは、義弘が19歳の時に行われたもので、彼の武将としてのキャリアの始まりを象徴しています。

## 戦の経過

**背景**

- 島津貴久(義弘の父)は、大隅国への進出を狙い、蒲生氏との戦闘を決意しました。岩剣城はその拠点であり、急峻な崖に囲まれた天然の要害でした。

**戦闘開始**

- 9月20日、島津忠平が敵軍を誘い出し、脇元で大勝を収めました。続いて、10月1日に貴久が総攻撃を決定し、夜間に兵を城近くに伏せさせる準備が行われました。

**総攻撃と勝利**

- 10月2日、義弘は城の西門から攻撃を開始し、火を放ちました。この時、蒲生軍が援軍として2000人を派遣しましたが、島津軍は激しい戦闘の末に敵軍を撃退し、有力武将を討ち取ることに成功しました。

- 最終的に岩剣城は孤立し、降伏を促されるも拒否されました。夜になって城兵は逃亡し、岩剣城は陥落しました。

## 戦後の影響

この勝利により、義弘は岩剣城主に任命され、その後の大隅国平定へと繋がる重要な足掛かりを得ました。また、この戦いは義弘の名声を高め、その後の数々の戦闘での活躍へと繋がることとなりました。

島津義弘が初陣を飾った際の敵軍の構成はどのようだったの

島津義弘が初陣を飾った際の敵軍の構成は、1554年(天文23年)の岩剣城の戦いにおいて、主に以下のような勢力で構成されていました。

### 敵軍の主な構成

- **祁答院氏**: 地元の有力者で、島津家に対抗する立場にあった。

- **蒲生氏**: 大隅国の武将で、島津家と敵対していた。

- **菱刈氏**: 同様に島津家に反抗的な勢力。

これらの勢力は連合し、島津貴久(義弘の父)に対抗する形で戦闘を行いました。敵軍は約2,000人以上の兵力を持ち、島津軍よりも数で優位でした。義弘はこの戦いで「釣り野伏せ」という戦法を用い、敵軍を巧みに誘導し、挟み撃ちにすることで勝利を収めました。

この初陣は義弘にとって重要な転機となり、彼の名声を高める結果となりました。

島津義弘が初陣を飾った戦いでの戦略はどのようなものだったの

島津義弘が初陣を飾った戦いは「耳川の戦い」であり、ここで彼は「釣り野伏せ」という戦略を用いて勝利を収めました。この戦法は、少数の兵力で敵の大軍を撃退するために非常に効果的でした。

## 釣り野伏せの戦術

**戦法の構造**

- **隊形の配置**: 義弘は部隊を3つに分け、左右の2隊を隠し、中央の1隊が敵に正面から接触します。中央隊が敵に押されて退却するふりをすることで、敵を隠れた左右の隊へ誘導します。

- **挟み撃ち**: 敵が追撃してくると、左右から隠れていた部隊が一斉に攻撃を仕掛け、さらに中央隊も反転して攻撃に転じることで、敵は3方向から攻撃されることになります。

**実際の戦闘**

- 耳川の戦いでは、義弘は約300人の兵で大友軍に対抗しました。大友軍は数千人規模であり、義弘はこの不利な状況を巧みに利用しました。彼は敵を誘い込むために、あえて正面から攻撃し、退却しながら敵を伏兵の位置へ引き寄せました。

## 戦闘の結果と影響

- **勝利の要因**: この戦術により、義弘は大友軍に対して決定的な勝利を収め、多くの敵兵を討ち取ることができました。耳川の戦いは義弘の名声を高め、その後の彼の軍事的成功につながりました。

- **島津家への影響**: 釣り野伏せはその後も島津家の象徴的な戦法として用いられ、多くの戦闘で効果を発揮しました。この初陣での成功は、義弘が優れた戦略家として認識されるきっかけとなりました。

このように、島津義弘は耳川の戦いで独自の戦術を駆使し、数的劣位にもかかわらず勝利を収めることで、その後の武将としての道を切り開いたと言えます。

島津義弘が初陣を飾った戦いでの戦果はどのくらいだったの

島津義弘の初陣は1554年(天文23年)の岩剣城の戦いであり、この戦闘での戦果は非常に重要でした。

## 戦闘の概要

- **日付**: 1554年10月2日

- **場所**: 岩剣城(鹿児島県)

## 戦果

- **敵軍の撃退**: 島津軍は、祁答院氏と蒲生氏の連合軍を相手に戦いました。義弘とその部隊は、敵軍の有力武将を討ち取り、敵を壊滅状態に追い込みました。

- **城の陥落**: 岩剣城は10月3日に陥落し、城主は降伏しました。この戦いによって、島津氏は大隅国への進出を容易にする足掛かりを得ました。

## 戦死者数

- **戦死者**: 両軍合わせて800人以上が戦死したとされています。特に、敵軍の指揮官や有力武将が次々と討たれたことが勝利に大きく寄与しました。

この初陣での義弘の活躍は、彼の名声を高める重要な出来事となり、その後の島津氏の勢力拡大に繋がりました。

島津義弘が初陣を飾った戦いはどのように歴史に影響を与えたの

島津義弘の初陣は1554年の岩剣城攻めであり、彼の戦国武将としてのキャリアの重要な出発点となりました。この戦いは、島津家の勢力拡大に寄与し、後の歴史に多大な影響を与えました。

## 初陣の詳細

- **戦いの背景**: 岩剣城は、祁答院氏と蒲生氏による防衛が行われていた堅固な城でした。義弘は19歳で、この攻城戦に参加しました。

- **戦術と結果**: 島津軍は巧妙な戦術を用い、敵軍を誘き寄せて包囲し、最終的には城を陥落させました。義弘はこの戦いで大きな武功を挙げ、その後岩剣城の城主に任命されました。

## 歴史への影響

- **九州制覇への貢献**: 初陣から数年後、義弘は木崎原の戦いや耳川の戦いなどでさらなる勝利を収め、島津家の九州制覇に大きく貢献しました。特に木崎原の戦いでは、少数の兵力で敵軍を撃破し、「鬼島津」として名を馳せました。

- **心理的影響と伝説化**: 義弘の初陣とその後の活躍は、彼自身や島津家の名声を高め、日本全体における軍事的な評価を変える要因となりました。彼の戦術や勇猛さは後世に語り継がれ、関ヶ原の戦いや朝鮮出兵などでもその影響が見られます。

## 結論

島津義弘の初陣である岩剣城攻めは、彼自身の武将としての成長だけでなく、島津家全体にとっても重要な転機となり、その後の九州統一や日本史における彼の伝説的な地位を築く基盤となりました。

島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれた理由は何なの

島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれた理由は何なの

島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれた理由は、彼の卓越した戦闘能力と、特に朝鮮出兵における勇敢な戦いぶりに起因しています。この称号は、敵軍からの恐れを反映したものであり、義弘の名声を高める要因となりました。

## **「鬼石曼子」の由来**

- **武勇の象徴**: 島津義弘は、1592年の朝鮮出兵において特に目立った活躍をし、敵軍から「鬼石曼子」(グイシーマンズ)と呼ばれるほど恐れられました。この名称は「鬼」を冠することで、彼の戦闘スタイルや武勇が神話的な存在として認識されていたことを示しています。

- **泗川の戦い**: 1598年の泗川の戦いでは、島津軍が約7000人に対し、明・朝鮮連合軍が20万人という圧倒的な兵力差を逆転し、敵兵3万8717人を討ち取るという大勝利を収めました。この奇跡的な勝利が「鬼石曼子」という称号を確立する一因となりました。

- **戦術と撤退**: 義弘は撤退戦でもその名を馳せ、「島津の退き口」として語り継がれる正々堂々とした戦いぶりで知られています。これにより、彼の名声は国内外で広まり、「鬼石曼子」として記憶されることになりました。

このように、島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれたのは、その卓越した武勇と戦術によるものであり、彼の存在は敵軍にとって恐怖の象徴となったことが背景にあります。

島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれた具体的な戦いは何だったの

島津義弘が「鬼石曼子」と呼ばれた具体的な戦いは、**泗川の戦い**です。この戦いは、1598年10月1日に朝鮮半島の泗川で行われました。

## 泗川の戦いの概要

- **背景**: 島津義弘は、慶長の役において約7,000人の兵で明・朝鮮連合軍(董一元指揮)の約30,000人に対抗しました。

- **戦術**: 義弘は「釣り野伏」という戦法を用い、敵を引き寄せてから一斉に鉄砲と大砲を発射しました。これにより連合軍は混乱し、さらに火薬庫の爆発も相まって大きな混乱を招きました。

- **結果**: 島津軍は連合軍を撃退し、敵に大損害を与えたとされています。記録によれば、島津軍は約3万8千人の敵を討ち取ったとも言われています。

この勝利によって、義弘はその武勇が広く知られ、「鬼石曼子」という異名が定着しました。彼の名声は朝鮮だけでなく明国にも広まり、伝説的な戦国武将としての地位を確立しました。

「鬼石曼子」という名前はどのようにしてつけられたの

「鬼石曼子」という名前は、戦国時代の武将である島津義弘に由来しています。この異名は、彼が朝鮮出兵の際に見せた勇猛さと戦績から付けられました。

## 名前の由来

- **「鬼石」**: 「鬼」は彼の恐れられた存在感を象徴し、「石」は島津家を指す言葉である「石曼子」に関連しています。この名称は、義弘が敵軍から「鬼」として恐れられたことを反映しています。

- **「曼子」**: 中国語で「島津」を意味し、義弘の家系を示しています。彼の戦闘スタイルや戦績がこの名前に込められています。

## 歴史的背景

島津義弘は1592年から1598年にかけて行われた文禄・慶長の役に従軍し、特に1598年の泗川の戦いでの活躍がこの異名を生む要因となりました。この戦闘では、約7000の兵で20万とも言われる明・朝鮮連合軍に対抗し、見事な戦術を駆使して勝利を収めました。このような圧倒的な状況下での彼の奮闘が、「鬼石曼子」の名を不動のものとしました。

## 影響

義弘の戦績や勇猛さは、彼自身だけでなく、島津家全体の名声を高め、後世に語り継がれる伝説となりました。特に関ヶ原の戦いでの「島津の退き口」として知られる撤退戦も、彼の名声をさらに強固なものとしました。

島津義弘が朝鮮出兵でどのような戦略を用いたの

島津義弘は、文禄・慶長の役において数々の戦略を駆使し、特に「釣り野伏せ」という戦法で知られています。この戦法は、敵を誘い込むために部隊を配置し、敵が追撃してきたところで隠れていた部隊が挟み撃ちを行うというものです。この戦術により、義弘は数で劣る島津軍を率いて多くの戦闘で勝利を収めました。

## 主要な戦略

**1. 釣り野伏せの戦法**

- 釣り野伏せは、敵軍を引き寄せるために「釣り部隊」が敗走するふりをし、その後ろから隠れていた「野伏せ部隊」が挟み撃ちを行う高度な戦術です。義弘はこの戦法を用いて、泗川の戦いでは7000対20万という圧倒的な兵力差を逆転させる勝利を収めました。

**2. 鉄砲の効果的な使用**

- 島津軍は火縄銃を多く持ち、敵が接近してきた際に一斉に発射することで混乱を招きました。特に泗川の戦いでは、この鉄砲の威力が大きく影響しました。

**3. 奇襲と食糧破壊**

- 義弘は敵軍の後方を狙った奇襲攻撃や、敵の食糧を焼き払う作戦も実行しました。これにより、敵軍の士気を低下させることに成功しました。

## 戦闘の成果

義弘の指揮する島津軍は、数々の戦闘で優れた成果を上げ、その名声は広まりました。特に泗川の戦いでは、義弘が自ら前線に立って奮闘し、多くの敵を討ち取ったことが記録されています。このような戦略的な勝利によって、義弘は「鬼石曼子」と呼ばれるほど恐れられました。

「島津の退き口」という言葉の意味は何なの

「島津の退き口」とは、1600年の関ヶ原の戦いにおいて、島津義弘が率いる軍が敗北が決定的となった際に行った伝説的な撤退戦を指します。この戦いでは、島津義弘が西軍として参戦し、敵中を突破して薩摩(現在の鹿児島県)へ帰還することに成功しました。

## 概要

- **背景**: 関ヶ原の戦いで西軍が崩壊する中、島津義弘はわずか1500の兵で最後まで戦場に残りました。彼は敵に背を向けて撤退するのではなく、むしろ東軍の中心へ突進する決断をしました。

- **戦術**: 島津は「捨て奸(すてがまり)」という戦法を用い、小部隊を敵に留め置き、追ってくる敵と死ぬまで戦わせることで本隊の撤退を助けました。この過程で、彼の部隊は激しい追撃を振り切りながら、伊勢街道を目指しました。

- **結果**: 島津軍は多大な犠牲を払いながらも、最終的には無事に薩摩へ帰還しました。この出来事は、彼らの勇敢さと戦術的な巧妙さを象徴するものとして語り継がれています。

「島津の退き口」は単なる撤退ではなく、敵中突破という特異な戦術によって成し遂げられた歴史的な出来事として、日本史に名を刻んでいます。

島津義弘が「釣り野伏せ戦法」を使った理由は何だったの

島津義弘が「釣り野伏せ戦法」を使用した理由は、主に戦術的な優位性を確保し、数の不利を逆転するためでした。この戦法は、少数の兵力で圧倒的な敵軍を撃破するために考案されました。

## 釣り野伏せ戦法の概要

**釣り野伏せ**は、敵をおびき寄せて包囲する戦術で、以下の手順で実行されます:

1. **部隊の配置**: 兵を三等分し、左右に伏兵を配置し、中央には囮部隊を置く。

2. **囮の誘引**: 中央の囮部隊が敵軍と接触し、押されているふりをして退却することで、敵を左右に隠れている伏兵の位置まで誘導する。

3. **挟撃**: 敵が中央に進入したところで、左右の伏兵が姿を現し、敵を包囲して攻撃する。

この戦法は特に少人数で大軍と対峙する際に有効であり、島津義弘はこの手法を駆使して数々の戦闘で勝利を収めました。

## 使用した背景

島津義弘がこの戦法を選んだ背景には、以下の要因があります:

- **兵力差への対処**: 島津軍はしばしば数で劣る状況に置かれており、「釣り野伏せ」を用いることで敵軍に対する心理的圧力をかけつつ、実際の戦闘では数的劣位を克服しました。

- **地形の利用**: 戦場の地形を巧みに利用することで、敵を誘導しやすくし、自軍に有利な状況を作り出しました。例えば、湿地帯など不利な地形での戦闘では、この戦法が特に効果的でした。

- **戦略的判断力**: 島津義弘はその卓越した戦略的判断力によって、この複雑な戦術を成功裏に実行しました。彼は常に敵の動きを読み取り、自軍の配置や行動を柔軟に調整しました。

このように、「釣り野伏せ戦法」は島津義弘がその名声を築く上で重要な役割を果たし、彼の軍事的才能とリーダーシップが際立つ要因となりました。