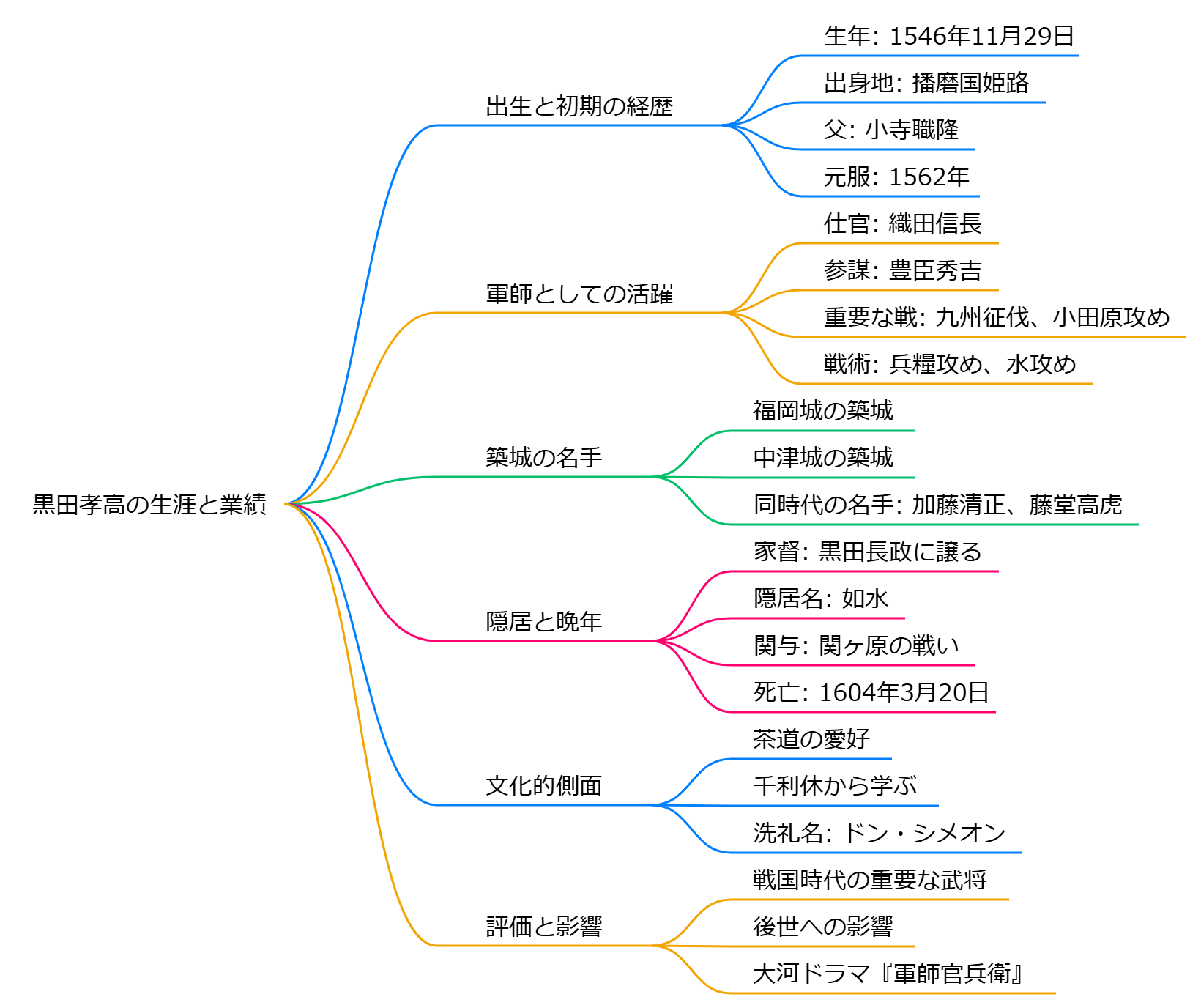

黒田孝高(くろだ よしたか)、通称官兵衛(かんべえ)、後に如水(じょすい)と名乗った彼は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した著名な武将であり、豊臣秀吉の軍師として知られています。

彼の生涯は、戦略家としての才能や築城技術、さらには文化人としての側面でも評価されています。

生涯と業績

出生と初期の経歴: 黒田孝高は1546年(天文15年)11月29日、播磨国姫路で生まれました。

父は小寺職隆で、彼は幼少期から武士としての教育を受けました。

1562年(永禄5年)に元服し、官兵衛と名乗ります。

軍師としての活躍: 彼は織田信長に仕官し、後に豊臣秀吉の参謀として数々の戦に参加しました。

特に、九州征伐や小田原攻めにおいて重要な役割を果たし、秀吉の天下統一に貢献しました。

彼の戦術には「兵糧攻め」や「水攻め」があり、これらは彼の名を広める要因となりました。

築城の名手: 黒田官兵衛は築城の名手としても知られ、福岡城や中津城の築城に関与しました。彼は加藤清正や藤堂高虎と並び称される存在でした。

隠居と晩年: 1589年(天正17年)には家督を長男の黒田長政に譲り、如水と名乗って隠居生活に入りました。しかし、彼はその後も軍師として活動を続け、関ヶ原の戦いにも関与しました。1604年(慶長9年)3月20日に亡くなりました。

文化的側面

黒田官兵衛は、戦略家としてだけでなく、文化人としても知られています。

彼は茶道を好み、千利休から学んだとされ、またキリシタン大名としても名高く、洗礼名はドン・シメオンでした。

評価と影響

黒田官兵衛は、戦国時代の重要な武将の一人として、後世に多大な影響を与えました。

彼の戦略や築城技術は、後の武将たちにも受け継がれ、彼の名は日本の歴史に深く刻まれています。

また、彼を主人公とした大河ドラマ『軍師官兵衛』も制作され、彼の生涯は広く知られることとなりました。

黒田孝高(黒田官兵衛・黒田如水)

黒田孝高(黒田官兵衛・黒田如水)

黒田孝高(くろだ よしたか)、通称黒田官兵衛(くろだ かんべえ)、または隠居後の名である黒田如水(くろだ じょすい)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将・軍師です。彼は1546年に播磨国姫路で生まれ、父は黒田職隆です。官兵衛はその高い教養と戦略的才能で知られ、豊臣秀吉の側近として重要な役割を果たしました。

## **生涯と業績**

### **初期の経歴**

官兵衛は幼少期から文学や和歌に親しみ、1562年には初陣を飾ります。1567年には家督を継ぎ、姫路城代となりました。その後、織田信長や豊臣秀吉に仕官し、多くの戦闘や交渉で活躍します。

### **軍師としての活動**

特に秀吉の参謀としての役割が顕著であり、彼は兵糧攻めや水攻めなどの戦術を駆使しました。1582年には「本能寺の変」の際に秀吉に対して迅速な行動を進言し、その結果「中国大返し」として知られる成功を収めました。

### **築城の名手**

官兵衛は築城技術にも優れ、「三大築城名手」としても知られています。彼が関与した城は8つに及び、その中には重要な防衛拠点が含まれています。

### **晩年と死**

1598年に秀吉が亡くなると、官兵衛は息子の長政に家督を譲り隠居しますが、その後も豊臣家に仕え続けました。1604年、京都伏見で亡くなりました.

## **人物像**

黒田官兵衛は、戦略家としてだけでなく、倹約を重んじ名誉や利益を追求しない人物としても知られています。また、彼はキリシタン大名でもあり、洗礼名はドン・シメオンでした。このような背景から、彼の生き方や価値観は多くの人々に影響を与えています.

官兵衛の生涯は、日本の歴史において非常に重要な位置を占めており、その知恵と勇気は後世に語り継がれています。

黒田官兵衛がキリシタンになった理由は

黒田官兵衛がキリシタンになった理由は、いくつかの要因に起因しています。

## **入信の背景**

黒田官兵衛は1583年頃、洗礼名「ドン・シメオン」を受けてキリスト教に入信しました。この時期は、彼が毛利氏との領土問題や大坂城の普請に関与していた時期であり、周囲にはキリシタン大名の高山右近や小西行長がいました。彼らの影響を受けて入信したと考えられています。

## **影響を与えた要因**

- **人間関係**: 高山右近や蒲生氏郷など、他のキリシタン大名との交流が官兵衛の信仰心を高めた可能性があります。特に、右近からの熱心な勧誘があったとされています。

- **有岡城での幽閉体験**: 官兵衛は1578年に有岡城で幽閉され、その苦しい状況が彼の精神的な変化に影響を与えたとも考えられています。この経験が彼をキリスト教に引き寄せた一因かもしれません。

## **信仰の継続と棄教**

官兵衛は入信後、家臣や領民にもキリスト教を勧めるなど、信仰心を持ち続けていました。しかし、1587年に豊臣秀吉がバテレン追放令を発布すると、官兵衛はすぐに棄教したと言われています。この決断は、当時の政治的圧力や自身の立場を守るためだった可能性があります。

## **遺言と葬儀**

官兵衛は死後、博多の教会に埋葬されるよう遺言したことからも、彼の生涯を通じてキリスト教への一定の信仰があったことが示されています。

このように、黒田官兵衛のキリシタンへの改宗は、個人的な経験や周囲の人々との関わりによって形成された複雑な背景を持っています。

官兵衛と竹中重治の関係について詳しく知りたい

黒田官兵衛(くろだ かんべえ)と竹中重治(たけなか しげはる)は、戦国時代の日本において、豊臣秀吉の重要な軍師として知られています。彼らは共に「両兵衛」と呼ばれ、秀吉の天下取りに大きく貢献しました。

## 官兵衛と竹中重治の関係

### **出会いと共闘**

官兵衛と重治は、共に羽柴秀吉に仕官し、彼の下で活動を開始しました。二人はそれぞれ異なる戦術や戦略を持ち寄り、秀吉の軍事的成功を支えました。特に、官兵衛はその冷静な判断力で知られ、重治は独創的な戦術で名を馳せました。

### **有岡城事件**

特に有名なのは、有岡城での出来事です。荒木村重が信長に反旗を翻し、有岡城に籠城した際、官兵衛は説得のために城に向かいましたが捕らえられてしまいました。この危機的状況の中、重治は官兵衛の息子である松寿丸を救うために大胆な策を講じました。重治は松寿丸を女装させて匿い、信長には偽首を届けることで松寿丸の命を救いました。この行動は極めて危険でしたが、結果的に官兵衛とその家族を守ることになりました。

### **友情と影響**

官兵衛は、重治の死後もその恩義を忘れず、深く感謝していました。重治がいなければ、自身や家族が危険に晒されていた可能性が高く、その影響は官兵衛の人生にも大きな影響を与えました。彼らの友情は戦国時代の中でも特筆すべきものであり、互いに支え合ったことで秀吉政権の基盤を強化しました。

## 結論

黒田官兵衛と竹中重治は、戦国時代において互いに支え合いながら歴史的な役割を果たしました。その関係は単なる主従ではなく、深い友情と信頼によって成り立っており、その影響力は後世にも語り継がれています。

官兵衛が秀吉の参謀としてどのような役割を果たしたのか

黒田官兵衛は、豊臣秀吉の参謀として非常に重要な役割を果たしました。彼の知略と戦略は、秀吉の天下統一に大きく寄与しました。

## 官兵衛の主な役割

**1. 軍事戦略の立案**

官兵衛は、秀吉が毛利氏と対峙していた際に、備中高松城を攻撃するための水攻めを提案し、成功を収めました。また、彼は「中国大返し」においても重要な役割を果たし、本能寺の変後に秀吉に明智光秀を討つよう進言しました。この迅速な行動が秀吉の天下取りに寄与しました。

**2. 調略と交渉**

官兵衛は敵方の人間を説得し味方に引き入れる調略の達人でもありました。彼は多くの敵将を味方に引き入れ、無血開城などの交渉でも成果を上げました。特に、小田原征伐では北条氏政・氏直との交渉を成功させ、無血で城を降伏させることに成功しました。

**3. 情報収集と分析**

官兵衛は情報収集にも長けており、敵の動向を的確に把握して戦略を練る能力がありました。この能力によって、多くの合戦で勝利を収めることができました。

## 結論

黒田官兵衛は、その卓越した軍事的才能と調略能力によって、豊臣秀吉の参謀として不可欠な存在でした。彼の貢献なしには、秀吉の天下統一は実現しなかったと言われています。

官兵衛が福岡藩祖になった背景は

黒田官兵衛が福岡藩の藩祖となった背景には、彼の戦国時代における軍事的な功績と、家族の地位向上が深く関わっています。

## 官兵衛の経歴と戦国時代の背景

黒田官兵衛(本名:孝高)は1546年に播磨国で生まれました。彼は小寺氏に仕官し、後に織田信長や豊臣秀吉に仕えることになります。特に、秀吉のもとでの活躍が際立ち、九州平定や関ヶ原の戦いで重要な役割を果たしました。

## 筑前国への移住

関ヶ原の戦い(1600年)で息子・黒田長政が徳川家康に認められ、筑前国52万石を与えられたことが、官兵衛が福岡へ移住する直接的な契機となりました。長政は家康から筑前国を与えられた後、父官兵衛を伴って福岡に入ります。

## 福岡の地名由来と発展

官兵衛は福岡に移住すると、「福崎」という地名を「福岡」と改称しました。この名称は、黒田氏の先祖が再興を誓った備前国の「備前福岡」に由来しています。彼は名島城から福岡城への築城を進め、この地域の発展にも寄与しました。

## 官兵衛の晩年と影響

官兵衛は福岡に移住後、隠居生活を送りながら地域社会に貢献し、その影響力は後世にわたって続きました。彼の死後も、黒田家は福岡藩として260年以上にわたりこの地を治めることになります。

このように、黒田官兵衛が福岡藩祖となった背景には、彼自身の軍事的成功と家族による地位向上、さらには地域発展への貢献が大きく影響しています。

官兵衛が「如水」と改名した理由は

黒田官兵衛が「如水」と改名した理由は、彼の人生の転機と深い哲学的意義に基づいています。

## 改名の背景

官兵衛は、豊臣秀吉との不和や朝鮮出兵での撤退により、秀吉の怒りを買い、蟄居を命じられました。この状況を受けて、彼は剃髪し出家することを決意し、「如水円清」という名前を名乗ることになりました。

## 名前の意味

「如水」という名前には以下のような意味が込められています:

- **心の澄み**: 「身は褒貶毀誉(きよほうへん)の間に在りと雖(いえど)も、心は水の如く清し」という言葉から、他人の評価に左右されず、自身の心を清らかに保つことを表しています。

- **柔軟性**: 「水従方円之器」という考え方から、水は形を変えることができるように、自分も状況に応じて柔軟に対応することが重要であるというメッセージが含まれています。

## 改名の意義

この改名は、官兵衛が命を救うための切実な訴えでもありました。彼は自らの行動に誇りを持ちながらも、今は生き延びることが重要であると訴えかけました。最終的には、多くの人々からの助命嘆願もあり、官兵衛は隠居を許されることになります。

このように、「如水」という名前は、黒田官兵衛にとって単なる改名ではなく、彼自身の哲学や生き方を象徴する重要な決断でした。

黒田孝高(黒田官兵衛・黒田如水)

黒田孝高

黒田孝高(くろだ よしたか)、通称黒田官兵衛(くろだ かんべえ)または剃髪後の号である黒田如水(くろだ じょすい)は、1546年に播磨国の姫路で生まれた戦国時代から江戸時代初期の武将・軍師です。彼は豊臣秀吉の側近として知られ、数々の戦略や交渉でその名を馳せました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

黒田孝高は、小寺家の家老としてスタートし、1559年に初陣を果たしました。彼はその後、秀吉に仕官し、特に「中国大返し」と呼ばれる明智光秀討伐作戦での活躍が有名です。この際、彼は迅速な情報伝達と戦略的な判断力を駆使し、秀吉を勝利に導きました。

**軍事的才能**

黒田官兵衛は、兵糧攻めや水攻めといった巧妙な戦術を用いることで知られています。また、彼は築城技術にも優れ、多くの城を設計しました。特に小田原攻めでは北条氏を無血開城に導く交渉を行い、その知略が評価されました。

**晩年と隠居生活**

1589年に家督を嫡男・黒田長政に譲り、出家して如水と名乗ります。隠居後もその知恵は衰えず、豊臣政権下で重要な役割を果たしました。1598年に秀吉が死去すると、関ヶ原の戦いでは東軍として参戦し、旧領の奪還を目指して戦いました。

## 影響と評価

黒田孝高は、その戦略的思考と軍事的才能から「稀代の軍師」と称され、多くの歴史書やドラマで取り上げられています。彼の生涯は、日本の歴史において重要な位置を占めており、特に豊臣秀吉との関係やその後の家族による黒田家の発展が注目されています。

黒田孝高がキリスト教に改宗した理由は

黒田孝高(官兵衛)がキリスト教に改宗した正確な理由は明確ではありませんが、いくつかの要因が考えられます。

## 改宗の時期と背景

天正11年(1583年)頃、官兵衛はキリスト教に入信したとされています。この時期は、官兵衛が大坂城普請や毛利氏との領土問題で奔走していた頃と重なります。

## 改宗の要因

1. **高山右近の影響**

高山右近の熱心な勧誘が改宗の主な要因だったと考えられています。右近は多くの武将にキリスト教を広めており、官兵衛もその一人でした。

2. **信仰の深さ**

官兵衛の信仰心は篤かったとされ、秀吉から棄教を勧告されても受け入れなかったという説もあります。

3. **西洋文化への関心**

当時、キリスト教は西洋文化と共に日本に伝来しており、官兵衛のような知識人の興味を引いた可能性があります。

4. **政治的・戦略的判断**

キリスト教との関わりが、西洋との交流や情報収集に有利に働くと考えた可能性もあります。

## 改宗後の様子

官兵衛は「ドン・シメオン」という洗礼名を授かり、「Simeon Josui」というローマ字印を押した書状も残されています。慶長9年(1604年)に没する際には、博多の教会に埋葬するよう遺言したとも伝えられています。

しかし、官兵衛の改宗や信仰に関する史料は乏しく、黒田家の正史『黒田家譜』にも言及がありません。これは江戸時代の禁教令下で編纂されたため、意図的に隠匿された可能性があります。

黒田官兵衛のキリスト教改宗は、当時の複雑な政治・社会状況や個人的な精神的探求が絡み合った結果であると考えられます。

黒田孝高が軍師としての特徴は

黒田孝高(官兵衛)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した卓越した軍師として知られています。その特徴は以下の通りです:

## 戦略的才能

黒田孝高は、優れた戦略家として以下のような特徴的な戦術を駆使しました:

1. **兵糧攻め**: 敵の食糧補給を断つことで城を落とす戦術を得意としました。

2. **水攻め**: 備中高松城(現在の岡山県)を浮城にするなど、地形を利用した戦術も巧みに用いました。

3. **中国大返し**: 本能寺の変の際、毛利方と宇喜多方の旗を借り受け、敵を欺く策略を用いました。

## 外交・交渉能力

黒田孝高は、戦わずして敵を降伏させる交渉力にも長けていました:

- 1590年の小田原攻めでは、交渉人として北条氏を説得し、無血開城を実現させました。

- 利害の衝突を最小限に抑え、Win-Winの解決策を模索する能力がありました。

## 情報収集と分析力

黒田孝高は、広く商人などから情報を集め、的確に分析する能力がありました:

- 1575年の長篠の戦いを分析し、織田信長の将来性や力量を早くから見抜きました。

- 敵対勢力の戦力や忠誠心を正確に分析し、信長を驚かせました。

## 豊臣秀吉との関係

豊臣秀吉の側近として、以下のような役割を果たしました:

- 調略や他大名との交渉など、多岐にわたる任務をこなしました。

- 竹中重治(半兵衛)とともに秀吉の参謀と評され、「両兵衛」「二兵衛」と呼ばれました。

これらの特徴により、黒田孝高は「戦国最強のナンバー2」と評され、豊臣秀吉の天下統一に大きく貢献しました。その軍事的才能と戦略的思考は、戦国時代を生き抜く上で非常に重要な役割を果たしたのです。

黒田孝高が築城にどのような貢献をしたか

黒田孝高(官兵衛)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した築城の名手として知られています。彼の築城に関する主な貢献は以下の通りです。

## 築城の特徴

黒田官兵衛の築城は、実戦的で戦略的な要素を重視していました。

- **水陸の利便性**: 中津城、福岡城、高松城、名護屋城、広島城などは、水陸の利便を重視して築かれました。

- **防御性能**: 福岡城は、那珂川に面して1.5キロにわたる高石垣を築き、上流には材木を貯蔵するなど、万全の備えを施しました。

- **多重防御**: 朝鮮出兵時に築いた倭城では、総石垣の中心部を多重の石垣や土塁、堀で守る構造を採用し、過酷な籠城戦に耐えられるよう工夫しました。

## 主な築城実績

官兵衛は多くの城の築城や改修に関わりました。主なものは以下の通りです。

- 中津城(1587年): 豊前国を与えられた際に築城。

- 高松城(1588年): 縄張りを担当。

- 広島城(1589年): 縄張りを担当。

- 名護屋城(1591年): 築城総奉行として縄張りを担当。

- 大坂城(1583年): 秀吉の命により縄張りを担当。

- 福岡城(1601年): 長政が築城した際に関与。

## 築城技術の向上

官兵衛は、朝鮮出兵での倭城築城を通じて石垣構築技術を向上させました。これらの経験は、後の城郭建設に活かされたと考えられます。

## 評価

加藤清正は福岡城について「自分の城は3~4日で落ちるが、福岡城は30~40日は落ちない」と賞賛しており、官兵衛の築城技術の高さを示しています。

黒田官兵衛の築城は、単に壮大さや美しさを追求するのではなく、実戦的で戦略的な要素を重視した点が特徴的でした。彼の築城技術は、戦国時代から近世城郭への移行期における重要な貢献として評価されています。

黒田孝高が豊臣秀吉にどのように仕えたか

黒田孝高(官兵衛)は、豊臣秀吉の軍師として卓越した才能を発揮し、秀吉の天下統一に大きく貢献しました。

## 軍事戦略と外交交渉

1. **本能寺の変後の助言**: 織田信長の死後、孝高は秀吉に「天下を取る好機」と進言し、秀吉の天下取りへの道を開きました。

2. **戦略的助言**: 備中高松城の水攻めを秀吉に献策し、効果的な攻略を実現しました。

3. **山崎の戦い**: 明智光秀との決戦で重要な役割を果たしました。

4. **九州征伐**: 1586年から1587年にかけて、調略を駆使して島津軍を降伏させ、西日本の統一に貢献しました。

5. **小田原攻め**: 1590年、北条氏政・氏直父子を説得し、小田原城の無血開城を実現しました。

## 外交と行政

1. **毛利氏との和睦**: 毛利氏との講和交渉を担当し、成功させました。

2. **九州大名の勧降**: 九州攻めの前に軍奉行として諸大名に対する勧降工作を行いました。

3. **城普請**: 福岡城の築城や町の区画整理に関わりました。

## 秀吉との関係の変化

当初、秀吉は孝高を高く評価し、自身の後継者候補として考えていました。しかし、後年になると秀吉は孝高の知謀を警戒するようになり、疎んじられるようになりました。

天正17年(1589年)、孝高は家督を息子の長政に譲りましたが、完全に隠居したわけではなく、その後も秀吉に仕え続けました。

黒田孝高は、その卓越した軍事的才能と外交手腕を駆使して、豊臣秀吉の天下統一に多大な貢献をしたのです。

黒田孝高の戦略的な戦術はどのようなものか

黒田孝高(官兵衛)は、状況に応じて柔軟に戦略を変える優れた軍師として知られています。彼の主な戦略的戦術には以下のようなものがありました:

## 兵糧攻め

黒田官兵衛は、敵城を直接攻撃するのではなく、食糧補給路を断つことで敵を降伏に追い込む「兵糧攻め」を効果的に用いました。

- 三木城攻め:別所長治が籠城する三木城に対し、兵糧攻めを提案し成功させました。

- 鳥取城攻め:「鳥取の渇殺し」として知られる戦略で、城を孤立させて落城させました。

## 水攻め

備中高松城の攻略では、城を囲む沼沢地を利用した水攻めを実施しました。周囲の自然環境を巧みに活用し、城の防御を崩す戦略を立てました。

## 外交的手腕

戦闘だけでなく、外交的な手段も用いました:

- 小田原征伐:難攻不落の小田原城に乗り込み、北条氏を説得して無血開城を実現しました。

- 柳川城の開城:加藤清正との会談を通じて、西軍の立花宗茂を説得し、戦わずして城を開かせました。

黒田官兵衛の戦略は、単に軍事力を行使するだけでなく、状況を的確に分析し、最も効果的な方法を選択する柔軟性が特徴でした。これらの戦略は、敵の戦意を喪失させ、味方の兵力を温存しつつ、迅速な勝利を得ることを可能にしました。

黒田官兵衛(黒田孝高・黒田如水)

黒田官兵衛

黒田官兵衛は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した天才軍師として知られる武将です。1546年に播磨国(現在の兵庫県)で生まれ、本名は黒田孝高(くろだ よしたか)といいます。

## 軍事的才能

官兵衛は、その卓越した戦略眼と独創的な戦術で名高く、以下のような功績を残しました:

1. 兵糧攻め:三木城や鳥取城で敵を飢えさせて降伏させる戦術を用いた

2. 水攻め:備中高松城(現在の岡山県)で足守川の水を利用して城を水没させた

3. 無血開城:1590年の小田原攻めで交渉人として活躍し、戦わずして城を開かせた

## 経歴と功績

官兵衛は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三英傑すべてに仕えた稀有な武将でした。主な功績には:

- 1580年:播磨平定の功で織田信長から山崎1万石を与えられる

- 1586年:九州平定で作戦指揮を担当し、豊前国の諸城を攻略

- 1589年:家督を息子の黒田長政に譲り、「如水」の号を名乗る

## 多面的な人物像

軍師としての才能だけでなく、官兵衛は以下のような側面も持っていました:

- 築城の名手:加藤清正、藤堂高虎と共に「三大築城名手」と称される

- 愛妻家:一夫多妻制の時代に一人の妻のみを生涯愛した

- 交渉の名手:状況に応じて臨機応変に戦略を変える能力を持っていた

黒田官兵衛は、その優れた軍事的才能と多面的な人物像により、日本史上に大きな足跡を残した武将の一人として評価されています。

黒田官兵衛の築城の技術はどのように発展したの

黒田官兵衛の築城技術は、経験を重ねながら段階的に発展していきました。

## 初期の築城経験

官兵衛の築城キャリアは、既存の城の修復から始まりました。

- 1577年に妻鹿城を自らの居城として修復

- 1580年に篠ノ丸城を居城として修理

これらの経験が、後の本格的な築城の基礎となりました。

## 豊臣政権下での飛躍

官兵衛の築城技術が大きく向上したのは、豊臣秀吉に仕えていた時期です。

1. **大坂城**: 1583年に秀吉の命により縄張りを担当し、大規模城郭の設計を学びました。

2. **名護屋城**: 1591年に築城総奉行として縄張りを担当し、大規模な城郭建設のノウハウを習得しました。

## 水陸の利を活かした築城

官兵衛は水陸の利便を重視した築城を得意としていました。

- **中津城**: 1587年に築城。豊前統治の要として平地に移した。

- **高松城**: 1588年に縄張りを行い、水城としての要素を取り入れました。

## 朝鮮出兵での経験

1592年の朝鮮出兵は、官兵衛の築城技術をさらに向上させる契機となりました。

- **倭城の築城**: 梁山倭城を築き、朝鮮での築城経験を積みました。

## 晩年の集大成

官兵衛の築城技術の集大成は福岡城です。1601年に着工し、実戦を想定した堅固な構造を持つ城を完成させました。

- **高度な防御設計**: 加藤清正に「30〜40日は落ちない」と評価されるほどの堅固な構造でした。

- **那珂川の活用**: 博多に面した那珂川に1.5キロにおよぶ高石垣を築き、自然の地形を巧みに利用しました。

- **実戦を想定した備蓄**: 川の上流に材木を貯蔵するなど、常に戦に備えた実用的な設計を行いました。

このように、黒田官兵衛の築城技術は、初期の城の修復から始まり、豊臣政権下での大規模城郭の設計、朝鮮での経験を経て、最終的には実戦的で堅固な福岡城の建設へと発展していったのです。

黒田官兵衛が愛用していた日本刀の名前は

黒田官兵衛が愛用していた日本刀の名前は「菊一文字」です。この太刀は、室町幕府15代将軍の足利義昭から黒田官兵衛へ贈られたとされています。

## 菊一文字の特徴と由来

菊一文字は、鎌倉時代に後鳥羽上皇の御番鍛冶を務めた則宗によって作刀されたと言われています。ただし、この点については異説もあり、現在の研究では則宗自身は「菊一文字」と呼べる特徴のある刀を作っていない可能性が指摘されています。

## 黒田家での伝来と献上

この名刀は、黒田家に代々伝わりました。1902年(明治35年)に、黒田家13代当主の黒田長成から明治天皇へ献上され、御物となりました。献上の際、刀装には黒田家の家紋「藤巴」(黒田藤)が施されていたため、外装は献上されなかったとされています。

## 現在の所蔵

現在、この菊一文字は国宝に指定されており、福岡市博物館に所蔵されています。

黒田官兵衛が残した名言はどれか知りたい

黒田官兵衛は多くの名言を残しました。以下に彼の代表的な名言をいくつか紹介します:

1. 「最後の勝ちを得るにはどうしたらいいかを考えよ」

2. 「金銀を用いるべき事に用いなければ、石瓦と同じである」

3. 「戦いは考え過ぎては勝機を逸する。たとえ草履と下駄とをちぐはぐに履いてでもすぐに駆け出すほどの決断。それが大切だ」

4. 「人に媚びず、富貴を望まず」

5. 「我が君主は天にあり」

6. 「天下に最も多きは人なり。最も少なきも人なり」

また、黒田官兵衛は「水五訓」として知られる教えも残しています:

1. 「自ら活動して他を動かしむるは水なり」

2. 「常に己の進路を求めて止まざるは水なり」

3. 「障害にあい激しくその勢力を百倍し得るは水なり」

4. 「自ら潔うして他の汚れを洗い清濁併せ容るるは水なり」

5. 「洋々として大洋を充たし発しては蒸気となり雲となり雨となり雪と変じ霰と化し凝しては玲瓏たる鏡となりたえるも其性を失はざるは水なり」

これらの名言は、リーダーシップ、戦略、人生の哲学に関する黒田官兵衛の深い洞察を示しています。

黒田官兵衛が織田信長に捕らえられた理由は

黒田官兵衛が織田信長に捕らえられたわけではありません。実際の状況は以下の通りです:

1578年(天正6年)、織田信長の家臣である荒木村重が謀反の疑いをかけられました。信長は黒田官兵衛に荒木村重を説得するよう命じ、官兵衛は単身で有岡城(現在の兵庫県伊丹市)に向かいました。

しかし、官兵衛は有岡城に到着するや否や、荒木村重に捕らえられ、城内の土牢に幽閉されてしまいました。この背景には、官兵衛の主君であった小寺政職が荒木村重に密使を送り、官兵衛を殺害するよう依頼していたという事情がありました。

この出来事により、織田信長は誤って官兵衛が自分を裏切って寝返ったと勘違いし、激怒しました。その結果、信長は官兵衛の息子である黒田長政の処刑を豊臣秀吉に命じるという事態に発展しました。

実際には、官兵衛は1年後の1579年(天正7年)10月に有岡城が陥落した際に救出されました。この時、官兵衛の姿は頭髪が抜け落ち、足腰が弱まるなど、変わり果てたものとなっていました。

この誤解は後に解け、官兵衛の忠誠心が証明されることとなりました。また、息子の長政も竹中半兵衛の機転により処刑を免れていたことが判明し、織田信長、豊臣秀吉、黒田官兵衛は竹中半兵衛に深く感謝しました。

黒田官兵衛が豊臣秀吉に仕えた理由は

黒田官兵衛が豊臣秀吉に仕えた理由には、以下のような要因があります:

1. 織田信長の命令:黒田官兵衛は織田信長との面会で中国攻めを進言し、その才能を認められました。その結果、信長は官兵衛に豊臣秀吉の中国攻めに加勢するよう命じました。

2. 戦略的判断:官兵衛は秀吉の軍事的才能を高く評価し、「調略の上手い武将」と考えていました。自身の才能を発揮できる場として秀吉の下で働くことを選んだと推測されます。

3. 天下統一への野望:官兵衛は秀吉の下で働くことが天下統一への近道だと考えていました。本能寺の変の際、官兵衛は秀吉に「殿、天下を取る機会が訪れましたぞ」と進言しています。

4. 互いの信頼関係:当初、秀吉と官兵衛の間には厚い信頼関係がありました。秀吉は自身が死んだ後は官兵衛が次の天下人になるだろうと言ったほどでした。

黒田官兵衛は、その卓越した戦略眼と知略により、豊臣秀吉の下で数々の戦を勝利に導き、天下統一に大きく貢献しました。しかし、後年になると秀吉は官兵衛の力を恐れるようになり、両者の関係は変化していきました。

興味深いことに、官兵衛自身も天下取りの野望を持っていたという説があります。関ヶ原の戦いの際、官兵衛は九州・中国地方を平定し、関ヶ原の勝者と「優勝決定戦」を行うという秘密の戦略を立てていたとされています。しかし、この計画は関ヶ原の戦いが予想外に早く決着したため、実現しませんでした。

黒田如水(黒田孝高・黒田官兵衛)

黒田如水

黒田如水(くろだ じょすい)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての著名な武将・軍師です。1546年に播磨国(現在の兵庫県南部)の姫路で生まれました。

## 名前と経歴

- 本名:黒田孝高(くろだ よしたか)

- 通称:黒田官兵衛(くろだ かんべえ)

- 法名:如水

- キリシタン洗礼名:ドン・シメオン

黒田如水は、織田信長と豊臣秀吉の両方に仕えた天才軍師として知られています。

## 主な功績

- 1578年、荒木村重説得のため有岡城に向かうも捕らえられ、1年後に奇跡的に救出される。

- 1582年、備中高松城攻略で「水攻め」を提案。

- 1589年、家督を黒田長政に譲り、「如水」の号を名乗る。

- 1590年、小田原攻めで交渉人として北条氏を説得し、無血開城を実現。

## 人物像

黒田如水は多面的な才能を持つ人物でした:

- 「三大築城名手」の一人として知られる築城の名手。

- 一夫多妻制の時代に一人の妻のみを愛した愛妻家。

- キリスト教の信者であり、1583年頃に洗礼を受ける。

- 戦術に長け、「兵糧攻め」や「水攻め」などの戦略を得意とした。

黒田如水は、その戦略的思考と多岐にわたる才能により、戦国時代を生き抜き、最終的に筑前国福岡藩の祖となりました。その生涯は、戦国武将の中でも特に興味深く、多くの人々に影響を与え続けています。

黒田如水がキリスト教に改宗した理由は

黒田官兵衛(如水)がキリスト教に改宗した正確な理由は明確ではありませんが、いくつかの要因が考えられます。

## 改宗の時期と背景

官兵衛が入信したのは天正11年(1583年)頃とされており、この時期は毛利氏との領土画定問題や大坂城普請などに奔走していました。

## 改宗の可能性のある要因

1. **周囲の影響**: 大坂で小西行長、蒲生氏郷、高山右近らの誘いを受けたと考えられています。

2. **精神的な転機**: 有岡城での幽閉体験が、官兵衛の精神面に影響を与え、新たな信仰を求めるきっかけとなった可能性があります。

3. **政治的・外交的な判断**: 当時、キリスト教は新しい知識や技術をもたらす西洋との接点でもあり、戦略的な判断があった可能性も考えられます。

4. **キリスト教の教えへの共感**: 官兵衛がキリスト教のどの教えに特に惹かれたかは不明ですが、その思想や価値観に共感した可能性があります。

## 改宗後の影響

官兵衛は家臣や領民に対し、キリスト教を熱心に勧めたとされています。また、天正15年(1587年)には息子の長政と弟の直之も洗礼を受けました。

## 記録の問題

キリスト教禁教令以降、黒田家は官兵衛の信仰を記録から抹消しようとしたため、詳細な情報は限られています。そのため、改宗の真の理由を知るには、さらなる歴史的証拠の発見が必要かもしれません。

黒田如水が竹中半兵衛に感謝した理由は

黒田如水(官兵衛)が竹中半兵衛に深く感謝した理由は、半兵衛が官兵衛の息子である松寿丸(後の黒田長政)の命を救ったからです。

この出来事の経緯は以下の通りです:

1. 黒田官兵衛が有岡城に幽閉されている間、織田信長は官兵衛が敵に寝返ったと勘違いしました。

2. 信長は豊臣秀吉に対し、官兵衛の息子・松寿丸を処刑するよう命じました。

3. この危機的状況で、竹中半兵衛は秀吉の命令に背き、松寿丸をひそかにかくまって命を救いました。

4. 半兵衛のこの行動は、自身の命が危険にさらされる可能性があるにもかかわらず行われました。

官兵衛は、この恩義を忘れないために以下の行動をとりました:

1. 黒田家は竹中家の家紋である「餅紋」を使うようになりました。

2. 黒田長政(松寿丸)は、半兵衛から譲り受けた黒餅紋付き陣羽織にちなんで、後に家紋を黒餅に変更しました。

残念ながら、官兵衛が幽閉から解放された時には、半兵衛はすでに病没していたため、直接感謝を伝えることはできませんでした。しかし、黒田家は終生にわたって竹中半兵衛への感謝の念を忘れることはありませんでした。

このエピソードは、戦国時代における武将間の深い信頼関係と忠誠心を象徴する感動的な物語として知られています。

黒田如水が豊臣秀吉に重用された理由は

黒田如水(官兵衛)が豊臣秀吉に重用された主な理由は、その卓越した軍略と戦略眼にあります。

## 優れた軍師としての能力

1. **戦術的洞察力**: 福原城攻めの際、『孫子』の教えを応用し、巧みな包囲戦術で城を陥落させました。

2. **的確な判断力**: 1582年の備中高松城攻略では、地形を見て「水攻め」を秀吉に提案し、採用されました。

3. **先見の明**: 本能寺の変後、秀吉に「天下が取れる、好機です」と進言し、「中国大返し」を促しました。

## 重要な戦功

官兵衛は秀吉の下で数々の重要な戦功を挙げました:

- 山崎の戦い、賤ヶ岳の戦い、四国攻めで功績を上げました。

- 九州攻めでは、島津方の諸大名に対する勧降工作を精力的に行いました。

- 1590年の小田原攻めでは交渉人として北条氏を説得し、無血開城を実現しました。

## 秀吉からの高い評価

秀吉は官兵衛の能力を非常に高く評価していました:

- 「もしこの大軍を指揮できるとすれば官兵衛しかいない」と発言したとされています。

## その他の貢献

- 太閤町割として、荒廃した博多の街並みを整備する復興計画を立案しました。

- 茶の湯の政治的利用を理解し、秀吉の統治に協力しました。

このように、黒田官兵衛の優れた戦略眼と実績が、秀吉に重用された主な理由だったと言えます。しかし、天下統一後は軍師としての重要性が低下し、次第に重用されなくなっていきました。

黒田如水が設計した大坂城の特徴は

黒田如水(官兵衛)が設計した大坂城には以下のような特徴がありました:

1. 鉄壁の防御態勢:

- 石山本願寺跡の台地を造成し、堅牢な石垣を築いた

- 本丸を内堀と外堀で囲み、さらに天然の河川と運河で防御を強化した

- 「戦いの城」として最高峰のスペックを備えた難攻不落の城となった

2. 「見せる城」としての機能:

- 絢爛を極めた城の偉容で天下人の権勢を印象づけた

- 黒壁に金箔瓦をはじめとする金の装飾を施し、重厚な印象を与えた

3. 巨大な規模:

- 高さ約44mという前代未聞の規模を誇る巨城だった

- 外堀と内堀の「二重堀」システムを採用し、広大な防御ラインを構築した

4. 戦略的な立地:

- 海陸ともに交通の便がよく、海外貿易に適した場所に建設された

- 攻めやすい立地の弱点をカバーするように設計された

これらの特徴により、大坂城は難攻不落の「戦いの城」としての機能と、豊臣の権威を示す「見せる城」としての役割を兼ね備えた、当時最高峰の城となった。

黒田如水が「三木合戦」でどのような戦略を用いたか

黒田官兵衛(如水)は、1578年から1580年にかけて行われた三木合戦において、巧みな戦略を用いて勝利に貢献しました。

## 兵糧攻めの採用

黒田官兵衛は、三木城に籠城した別所長治に対して直接的な武力攻撃は困難だと判断しました。そこで、彼は竹中半兵衛とともに「兵糧攻め」という戦略を豊臣秀吉に提案しました。

この戦略の主な特徴は以下の通りです:

1. **食糧補給路の遮断**: 城内への食糧供給を完全に断つことで、敵の戦力を徐々に弱体化させる。

2. **長期戦への準備**: 直接的な攻撃を避け、時間をかけて敵を追い詰める。

3. **最小限の犠牲**: 正面からの攻撃を避けることで、味方の犠牲を抑える。

## 「三木の干殺し」

この兵糧攻めは「三木の干殺し」とも呼ばれ、非常に効果的でした。長期にわたる包囲により、城内の食糧が尽き、多くの兵士や住民が餓死する事態となりました。

## 結果

この戦略は成功を収め、1580年1月に別所長治は自刃し、三木城は開城しました。黒田官兵衛のこの戦略的成功により、彼の軍師としての評価は大いに高まりました。

この三木合戦での勝利は、黒田官兵衛が後に「稀代の知将」と呼ばれるようになる重要な一歩となりました。