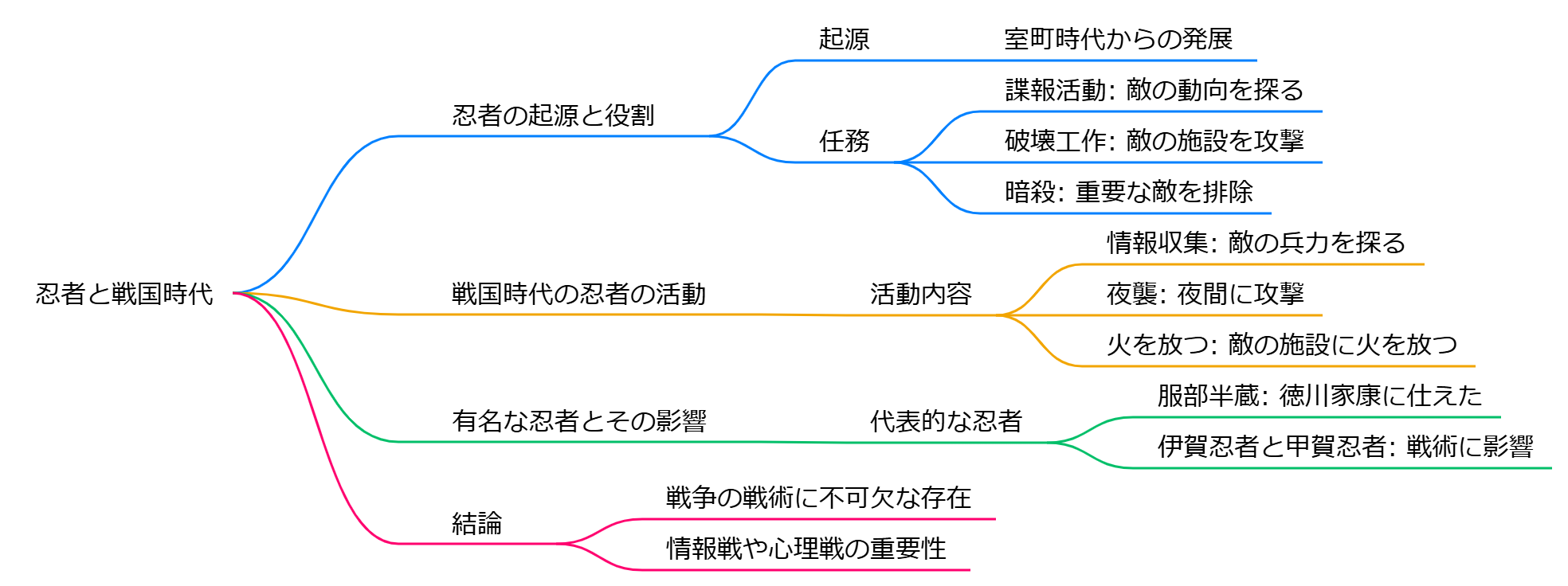

忍者と戦国時代

忍者(にんじゃ)は、日本の戦国時代(1467年~1615年)において、特に重要な役割を果たした存在です。

この時代は、各地の大名が権力を争い、戦乱が続いたため、情報収集や破壊工作、暗殺などの任務を担う忍者の需要が高まりました。

忍者の起源と役割

忍者の起源は、室町時代にさかのぼりますが、戦国時代に入るとその活動が特に活発になりました。

忍者は、主に以下のような任務を遂行しました:

諜報活動: 敵の動向を探るために潜入し、情報を収集する。

破壊工作: 敵の施設や兵站を攻撃し、混乱を引き起こす。

暗殺: 重要な敵の指導者を排除するための暗殺任務。

忍者は、特定の大名に仕えることもあれば、傭兵として複数の大名に雇われることもありました。

特に有名な忍者の一族には、伊賀忍者と甲賀忍者があり、彼らはそれぞれ異なる技術や戦術を持っていました。

戦国時代の忍者の活動

戦国時代の忍者は、以下のような具体的な活動を行っていました:

情報収集: 敵の陣地に忍び込み、兵力や戦略を探る。

夜襲: 敵の不意を突くために夜間に攻撃を行う。

火を放つ: 敵の施設に火を放ち、混乱を引き起こす戦術が用いられました。

また、忍者は「忍び」と呼ばれることもあり、彼らの活動は時に「乱波」や「透波」といった異名で知られていました。

これらの呼称は、忍者の特性や行動様式を反映しています。

有名な忍者とその影響

戦国時代には、多くの著名な忍者が存在しました。

例えば、服部半蔵は徳川家康に仕えたことで知られ、彼の名は今でも忍者の象徴として語り継がれています。

また、伊賀忍者と甲賀忍者は、戦国時代の戦術に大きな影響を与えました。

結論

忍者は戦国時代において、戦争の戦術において不可欠な存在でした。

彼らの活動は、情報戦や心理戦の重要性を示しており、戦国時代の混乱の中で生き残るための重要な手段となっていました。

忍者の存在は、後の日本の歴史や文化にも深い影響を与えています。

忍者

忍者

忍者は、日本の歴史において特異な役割を果たした存在であり、主に室町時代から江戸時代にかけて活動していました。彼らは大名や領主に仕え、情報収集や暗殺、破壊工作などの諜報活動を行っていました.

## 忍者の起源と歴史

忍者の起源は明確ではありませんが、一説には聖徳太子に仕えた大伴細入が「志能便」という称号を与えられたことが始まりとされています. 忍者としての活動が文献に確認できるのは、南北朝時代以降で、彼らは戦国時代において特に重要な役割を果たしました.

## 忍者の役割

忍者の主な任務には以下が含まれます:

- **情報収集**: 敵の陣地に潜入し、敵方の状況を把握して主君に報告することが最も重要な役割でした。

- **暗殺・破壊工作**: 必要に応じて敵を排除したり、敵の資源を破壊する任務も担いました。

- **変装と潜入**: 農民や商人などに変装し、敵陣に忍び込む技術も重要でした.

## 忍術と技術

忍者は多様な技術や術を駆使しました。特に有名なのは「遁術」で、水遁や火遁などの技術がありました。これらは逃げるためや敵の注意を逸らすために使用されました. また、忍者は身体能力が高く、隠れるための様々な技術(歩法など)も発展させました.

## 文化的影響

現代では、忍者は映画やアニメを通じて広く知られる存在となり、日本国内外で人気があります。彼らのイメージはしばしば誇張されて描かれていますが、その実態は戦略的な諜報員であり、単なる戦士ではありません.

## 有名な流派

日本にはいくつかの有名な忍者流派があります。特に伊賀流と甲賀流が知られており、それぞれ独自の技術や伝統を持っています。伊賀忍者は特に優れた戦闘能力を持ち、多くの戦で活躍しました.

このように、忍者は日本の歴史と文化に深く根ざした存在であり、その影響は現在でも続いています。

忍者が最も有名になったのはいつ

忍者が最も有名になったのは**戦国時代**(1467年~1603年)です。この時期、特に室町時代の後半にあたる戦国時代は、権力争いや下剋上が頻発し、忍者の活動が活発化しました。彼らは情報収集や暗殺、斥候活動などを通じて、戦局に大きな影響を与えました。

### 戦国時代の忍者の役割

- **情報戦略**: 忍者は高い訓練を受けたスパイとして、敵の情報を探り、味方に利益をもたらす任務を遂行しました。

- **有名な戦闘**: 1487年の「鈎の陣」では甲賀忍者がその存在を全国に知らしめ、以降も多くの戦闘で活躍しました。

### 江戸時代以降

江戸時代(1603年~1868年)には平和な時代が訪れ、忍者の役割は変化しましたが、その存在は依然として文化や伝説に影響を与え続けました。特に、忍者を題材とした物語や映画が生まれ、広く知られるようになりました。

忍者が映画やアニメで人気になったのはいつ

忍者が映画やアニメで人気になったのは、主に1950年代から始まり、特に1980年代に大きなブームを迎えました。

## **1950年代からの忍者の登場**

- **1950年代**: 日本の民話や時代劇において忍者は古くから人気があり、1950年代には映画やテレビドラマでの登場が増加しました。特に、1960年代には『隠密剣士』などのテレビシリーズが放送され、若い視聴者の間で忍者への関心が高まりました。

## **1980年代の忍者ブーム**

- **1981年**: 映画『燃えよNINJA』が公開され、これがアメリカでの忍者ブームを引き起こしました。この映画は多くのフォロワーを生み出し、ショー・コスギ主演の作品が続々と制作されました。

- **ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ**: 1987年にアニメ化されたこのシリーズは、子供たちの間で忍者をさらに人気に押し上げました。これにより、忍者は日本文化を代表するキャラクターとして広く認知されるようになりました。

## **現代への影響**

- **2000年代以降**: 『NARUTO -ナルト-』などのアニメ作品が登場し、忍者は国際的な人気を持つキャラクターとして定着しました。これにより、忍者は日本だけでなく、世界中で愛される存在となりました。

このように、忍者は時代と共に進化しながら、映画やアニメを通じて多くの人々に親しまれるようになりました。

忍者が日本国内で最も知名度が高まったのはいつ

忍者が日本国内で最も知名度が高まったのは、主に**1950年代後半から1960年代**にかけてです。この時期、忍者は小説や映画、テレビドラマなどで頻繁に取り上げられ、再び広く認知されるようになりました。特に、1960年の司馬遼太郎の小説『始の残』が大きな影響を与え、忍者ブームを引き起こしました。

また、1964年に公開された映画『007は二度死ぬ』も、欧米における忍者のイメージを確立する一因となり、その後の文化的な影響を強化しました。これらの要素が重なり合い、忍者は現代日本文化の象徴的存在となり、その知名度は国内外で高まりました。

伊賀忍者と甲賀忍者の違いは何

伊賀忍者と甲賀忍者は、日本の忍者文化において異なる特性と歴史を持つ二つの流派です。以下にその主な違いをまとめます。

## **雇用形態**

- **伊賀忍者**: 複数の依頼人と金銭契約を結び、特定の主君に忠誠を誓うことはありませんでした。依頼があれば、敵同士の間でも任務を遂行することが可能でした。

- **甲賀忍者**: 特定の主君に仕え、その家に忠義を尽くすことが特徴です。甲賀は「惣」と呼ばれる共同体を形成し、対等な立場で意思決定を行っていました。

## **戦術と技術**

- **伊賀忍者**: 戦闘能力や火術(火薬を使った技術)に秀でており、呪術も得意としていました。代表的な呪術には「九字護身法」があり、精神統一や自己暗示を重視していました。

- **甲賀忍者**: 情報収集や薬草利用に優れ、特定の家に仕えることで得た信頼関係を活かして活動しました。甲賀流は、見える場所では旗を使い、見えない場所では狼煙を立てるなど、計画的な通信手段も持っていました.

## **地理的背景**

- **伊賀**: 三重県に位置し、山に囲まれた盆地で外部からの影響を受けにくい環境でした。このため独自の文化が育まれました。

- **甲賀**: 滋賀県に位置し、周囲には高い山があり、京都や奈良にも近く、隠密行動がしやすい地形でした。

## **まとめ**

伊賀忍者は金銭契約による柔軟な雇用形態と戦闘技術に特化している一方で、甲賀忍者は特定の主君への忠誠心と情報収集能力が強調される流派です。それぞれが日本の忍者文化において重要な役割を果たしています。

忍者が戦国時代に活躍した理由は

戦国時代における忍者の活躍は、主に情報戦と戦術的な役割に起因しています。以下にその理由を詳しく説明します。

## 忍者の役割

**情報収集**

忍者は敵地に潜入し、情報を収集することが主な任務でした。彼らは変装して敵の有力者に近づき、重要な情報を引き出す技術を持っていました。この情報は、戦国大名や武将が戦略を立てる上で非常に重要でした。

**心理戦と混乱工作**

忍者は単なる情報収集だけでなく、心理戦や偽情報の流布を行い、敵の士気を低下させる役割も果たしました。これにより、敵を混乱させ、自軍の有利な状況を作り出しました。

**暗殺と斥候活動**

忍者は敵の重要人物を暗殺することもあり、これによって組織の動揺を引き起こしました。また、斥候として敵の動きを監視し、戦局に影響を与える情報を提供しました。

## 戦国時代の背景

**戦争の頻発と情報戦の重要性**

戦国時代は多くの大名が領土を巡って争っていたため、情報戦が勝利のカギとなりました。忍者はこのような状況下で、必要不可欠な存在として重用されました。

**武士との関係**

武士たちは忍者を卑怯な手段と見なすこともありましたが、それでも生き残るためには忍者の力が必要でした。大名たちは勝利を収めるために忍者を雇い、危険な任務を依頼しました。

## 結論

忍者は戦国時代において、情報収集や心理戦、暗殺など多岐にわたる任務を通じて、大名たちの戦局に大きな影響を与えました。彼らの存在は、単なる伝説ではなく、実際の戦局を左右する重要な要素でした。

聖徳太子と大伴細入の関係は

聖徳太子と大伴細入(細人)の関係は、主に忍者の起源に関する伝承に関連しています。大伴細入は聖徳太子に仕えた武将であり、彼の働きによって「志能便」(しのび)という称号を与えられたとされています。この称号が後の忍者の起源とされることが多いです。

### 大伴細入の役割

大伴細入は、聖徳太子の側近として多くの功績を上げ、特に物部守屋を討伐する際に重要な役割を果たしました。この戦いでの彼の活躍が評価され、忍者的な存在として名を馳せることとなります。

### 忍者との関連

江戸時代に成立した忍術書では、聖徳太子が大伴細入を使って物部守屋を倒したことから、彼が初代忍者とされることが記されています。ただし、このような記述は他の史料から裏付けられていないため、伝説的な要素が強いとされています。

### 結論

聖徳太子と大伴細入の関係は、歴史的事実と伝説が交錯しており、特に忍者文化の形成において重要な位置を占めています。大伴細入は、聖徳太子の信任を受けて活動し、その結果として「志能便」という称号が与えられたことで、日本における忍者の起源として語り継がれています。

忍者が使った具体的な忍術は何があった

忍者が使った具体的な忍術は何があった

忍者が使用した具体的な忍術には、さまざまな技術があります。以下に代表的な忍術を紹介します。

## 忍術の種類

### 五遁の術

忍者の基本的な遁術として「五遁の術」があります。これは以下の5つの要素から成り立っています。

- **木遁(もくとん)**: 木を利用して隠れる技術。

- **土遁(どとん)**: 地形を利用して逃げる技術。

- **水遁(すいとん)**: 水中に身を隠す技術。

- **火遁(かとん)**: 火を使って敵を混乱させる技術。火薬を利用することが多い。

- **金遁(きんとん)**: 金属や音を利用して敵を撹乱する技術.

### 遁術

忍者は主に敵から逃げたり隠れたりするための「遁術」を使用しました。これには以下のようなものがあります。

- **煙遁(えんとん)**: 煙幕を張って敵の視界を妨げる技術。

- **観音隠れ**: 壁や木に身を寄せて動かずにいることで敵に見つからないようにする方法。

- **穴蜘蛛の術**: 地面に穴を掘って建物内に侵入する技術.

### 攻撃や情報収集のための忍術

忍者は攻撃や情報収集のためにも特定の技術を使用しました。

- **五車(ごしゃ)の術**: 敵の感情を利用して操る技術。

- **身虫(しんちゅう)の術**: 敵将にスパイとして潜り込み、内部から裏切りを仕掛ける技.

これらの忍術は、忍者が情報収集や逃避行動で重要な役割を果たしていました。忍者は戦闘よりも隠密行動や諜報活動が主な任務であったため、多様な技術を駆使していました。

忍者が使った他の忍術は何があった

忍者が使用した忍術には多くの種類があり、その中には特に遁術が重要な役割を果たしています。以下に、忍者が使った代表的な忍術を紹介します。

## **遁術(とんじゅつ)**

遁術は、敵から隠れたり逃げたりするための技術で、主に三つのカテゴリーに分けられます。

### **1. 天遁十法**

天候を利用した遁術です。具体的には以下のような技があります。

- **日遁**: 太陽の光を利用して敵の目をくらます。

- **霧遁**: 濃霧に身を隠して逃走する。

- **雷遁**: 雷鳴や稲光を利用して逃げる。

### **2. 地遁十法**

地形や自然物を利用した遁術です。例としては以下があります。

- **火遁**: 火事を起こして敵の注意をそらす。

- **煙遁**: 煙幕を張り、敵の視界を妨害する。

- **土遁**: 地面に穴を掘って隠れる。

### **3. 人遁十法**

人や動物を利用した遁術で、変装や囮を用いる技術です。

- **男遁**: 男性に変装する。

- **虫遁**: 虫を敵に投げつけて混乱させる。

## **特殊技術**

忍者はまた、特定の状況に応じた特殊な技術も持っていました。例えば:

- **五車(ごしゃ)の術**: 人間の感情を利用して敵を操る技術。

- **身虫(しんちゅう)の術**: スパイとして潜り込み、敵内部で裏切りを仕掛ける。

## **火術**

火を利用した忍術も存在し、煙幕や火炎瓶などで敵を混乱させる技術がありました。これには以下のような手法が含まれます。

- **煙幕**: 火を使って視界を遮る。

- **火矢**: 矢に火をつけて放ち、敵の施設を攻撃する。

これらの忍術は、忍者が諜報活動や戦闘において効果的に任務を遂行するために発展させた技術です.

忍者が使った忍術の歴史はどのようだった

忍者が使った忍術の歴史は、古代から現代にかけての多様な背景と発展を反映しています。以下にその概要を示します。

## 忍術の起源と発展

- **古代の影響**: 忍術は、古代インドや中国の兵法から影響を受けたと考えられています。特に、平安時代末期には伊賀(服部家)や甲賀で忍術が発展し、これが後の忍者文化の基盤となりました。

- **南北朝時代**: 14世紀初頭の南北朝時代には、忍者としての活動が本格化しました。この時期、各地で情報収集やスパイ活動が重要視されるようになり、忍者は大名に雇われる存在となりました。

## 中世の忍者

- **戦国時代**: 戦国時代(15世紀〜17世紀)には、伊賀流と甲賀流の忍者が特に有名になり、主に情報収集や奇襲作戦を行いました。彼らは敵国への侵入や破壊活動を行いながらも、生き延びて情報を持ち帰ることが最も重要な任務でした。

- **忍術の多様性**: 忍者は単なる戦闘技術だけでなく、心理戦や情報操作など多岐にわたる技術を駆使していました。特に伊賀流では呪術や火術も重要視されており、九字護身法などが用いられました.

## 江戸時代以降

- **平和な時代への移行**: 江戸時代に入ると、戦乱が収束し忍者の役割は変化しました。彼らは主に情報収集を行う間者として活動し、その存在価値は減少しましたが、一部は特殊技術を持つ専門家として生き残りました.

- **文化的影響**: 現代では忍者は映画や漫画などで神秘的な存在として描かれ、そのイメージは広く浸透しています。実際には、忍者たちは多様な知識と技術を持ち合わせていました.

## 忍者流派の特徴

- **伊賀流と甲賀流**: 伊賀流と甲賀流は、日本で最も有名な忍術流派であり、両者は地理的にも隣接していました。伊賀流は戦闘能力に秀でており、甲賀流は独立した勢力として知られています。両者は互いに交流しながらも競争関係にあったとされていますが、実際には協力関係も多く見られました.

このように、忍者の歴史は日本の社会や文化と密接に関連しており、その変遷を通じて多くの技術と知識が蓄積されてきました。

現代で忍術を実践することは可能か

現代で忍術を実践することは可能であり、様々な形でその技術や精神を取り入れることができます。

## **忍術の実践方法**

1. **基本的な動作の訓練**:

忍術には、音を立てずに歩く「足並み十法」や、身を隠すための「土遁の術」など、基本的な動作が含まれます。これらは日常生活でも応用可能で、特に体幹やバランス感覚を鍛えるのに役立ちます。

2. **呼吸法と集中力**:

忍者は特有の呼吸法を用いて集中力を高めていました。この技術は現代においてもストレス管理やパフォーマンス向上に役立つとされています。例えば、特定のリズムで呼吸を行うことで、心を落ち着けることができます。

3. **文化活動や教育プログラム**:

現在では忍者に関するワークショップや講座が開催されており、一般の人々も参加して忍術を学ぶことができます。これには手裏剣投げや武道の基本技術が含まれ、体験を通じて忍者の技術を身につけることができます。

4. **科学的研究との融合**:

一部の大学では忍者の技術や精神性について科学的な研究が行われています。これにより、忍者の知恵が現代社会でどのように応用できるかが探求されています。たとえば、防災教育に忍術を活かす試みも進められています。

## **注意点**

- **法的および倫理的配慮**:

一部の忍術(火遁や煙遁など)は現代では危険とされており、実践する際には法律や倫理に注意が必要です。

- **実用性の限界**:

忍術は歴史的背景を持つため、そのまま現代に適用することは難しい部分もあります。しかし、忍者の精神や思考法は、現代社会でも価値あるものとして活用可能です。

総じて、現代で忍術を実践することは多様な方法で可能であり、その技術や精神は日常生活やビジネスシーンでも役立つ要素となります。

忍者が使った忍術の具体的な使い方は

忍者が使った忍術には多くの種類があり、それぞれ特定の目的や使用方法があります。以下に、代表的な忍術とその具体的な使い方を示します。

## 忍術の具体的な使い方

### 1. **水遁(すいとん)の術**

- **使用方法**: 水中で呼吸するために竹筒を使用します。シュノーケリングの要領で水中に潜り、敵から逃れる際に用いられました。実際には熟練した技術が必要で、練習としては浴槽で挑戦することが推奨されています。

### 2. **煙遁(えんとん)の術**

- **使用方法**: 煙幕を作り出して敵の視界を遮る技です。煙玉を投げて煙を発生させることで、逃げる際や敵の注意を逸らすために使用されます。この技は現代のフィクションでもよく描かれています。

### 3. **火遁(かとん)の術**

- **使用方法**: 火薬や火を利用して敵を混乱させたり、自らの身を隠すために火を操る技術です。例えば、予め放火しておくことで、火事の中で逃げることが可能になります。また、爆竹などを使用して敵の注意をそらすことも含まれます。

### 4. **分身の術**

- **使用方法**: 高速な動きで残像を作り出し、敵の目を欺く技です。この技は非常に難易度が高く、現代人には習得が困難ですが、映画やアニメではよく見られるシーンです。

### 5. **足並み十法**

- **使用方法**: 音を立てずに歩くための特別な歩き方です。「抜き足差し足忍び足」と呼ばれ、手足の同じ側を前に出して歩きます。これにより長時間静かに移動することが可能になります。

### 6. **金遁(きんとん)の術**

- **使用方法**: 銭や鐘など金属類を利用して敵から逃れる技です。銭を撒いて敵がそれを拾っている間に逃げるという手法もあり、現代社会でも応用できる場面があります。

### 7. **土遁(どとん)の術**

- **使用方法**: 地形や環境を利用して身を隠す技術です。周囲の障害物や地形に溶け込むことで、敵から見つからないようにします。

### 8. **手裏剣術**

- **使用方法**: 手裏剣は主に投擲武器として使用されます。狙ったところに正確に当てるためには訓練が必要で、忍者修行体験施設などで学ぶことができます。

これらの忍術は、戦闘よりも情報収集や逃避行動に重きを置いており、忍者として生き残るためにはこれらの技術を駆使することが求められました。

忍者が使った忍術の難易度はどのようだった

忍者が使用した忍術の難易度は、技術の種類や習得に必要な能力に基づいて異なります。以下に、忍術の難易度に関する情報を整理します。

## 忍術の難易度

忍術は、一般的にDからSまでの難易度に分類されます。これにより、どの技術が簡単でどれが難しいかを示しています。

- **Dランク**: 初心者でも習得可能な基本的な技術。

- **Cランク**: 一般的な忍者が習得できる中程度の技術。

- **Bランク**: 熟練した忍者向けで、かなりの訓練が必要。

- **Aランク**: 高度な技術で、特別な才能や長い訓練が求められる。

- **Sランク**: 極めて難易度が高く、天才的な才能を持つ者でも習得が困難な技術。

## 難易度の高い忍術

特に難易度が高いとされる忍術には以下のようなものがあります:

- **風遁・螺旋手裏剣**: ナルトの代表的な技で、非常に高度なチャクラコントロールと性質変化を必要とします。開発者である四代目火影も完成には至りませんでした。

- **仙術**: 自然エネルギーを取り込み、通常よりも強力な状態になるための技術で、繊細なチャクラコントロールが要求されます。

- **飛雷神の術**: 瞬時に移動するための時空間忍術で、非常に高い難易度を誇ります。

## 技術的要素

忍術を習得するためには、以下のような要素が重要です:

- **チャクラコントロール**: 忍術を効果的に使うためには、高度なチャクラコントロールが不可欠です。

- **身体能力**: 高速移動や反応速度など、物理的なスキルも重要です。

- **戦略的思考**: 忍術は単なる攻撃手段ではなく、状況に応じた戦略的使用が求められます。

これらの要素から、忍者が使用する忍術はその種類によって習得の難易度が大きく異なることがわかります。特に高い難易度を持つ技術は、その分強力であり、多くの訓練と経験を必要とします。

忍者と盗賊の違いは何

忍者と盗賊の違いは何

忍者と盗賊の違いは、主にその目的、行動の倫理、技術、そして歴史的背景に関連しています。

## 忍者の特徴

- **目的**: 忍者は主に情報収集や敵の攪乱を目的とし、戦国時代には武士や大名に雇われて活動していました。彼らは戦争を未然に防ぐ役割を担っていたこともあります。

- **行動の倫理**: 忍者は「大義」のために行動することが求められ、私利私欲からは距離を置くべきとされています。彼らは忍術を用いる際、正しい心を持つことが重要視されています。

- **技術**: 忍者は高度な運動能力や多様な忍術を駆使し、変装や心理戦なども行います。これにより、敵の心を掴む技術や情報操作が得意です。

## 盗賊の特徴

- **目的**: 盗賊は自己利益のために他人から物を盗むことを目的とし、一般的には違法行為を行います。

- **行動の倫理**: 盗賊には特定の倫理観がなく、自己中心的な動機で行動することが一般的です。彼らは他者の財産を侵害することに対して罪悪感を持たない場合が多いです。

- **技術**: 盗賊も特定の技術(例:鍵開けや罠解除)を持っていますが、その目的は自己利益のためであり、忍者とは異なる道徳的立場から来るものです。

## 歴史的背景

忍者は、日本の歴史において特定の流派(例:伊賀流や甲賀流)として存在し、国家や大名に仕える存在でした。一方で、盗賊は一般的に法から外れた存在であり、社会的には悪とされることが多いです。

このように、忍者と盗賊はその目的や倫理観、技術において根本的な違いがあります。忍者は国家や大義のために活動する一方で、盗賊は自己利益のために活動する点が大きな相違点です。

忍者と盗賊の共通点は何

忍者と盗賊にはいくつかの**共通点**があります。以下に主要な点を挙げます。

## 共通点

1. **隠密行動**: 忍者も盗賊も、目立たないように行動することが求められます。忍者は敵の情報を収集するために隠密に行動し、盗賊は物を盗むために警戒を避ける必要があります。

2. **変装と欺瞞**: 両者は変装や偽情報を用いて相手を欺く技術を持っています。忍者は敵に混乱をもたらすために変装し、盗賊も自身の正体を隠すために同様の手法を使います。

3. **身体能力と訓練**: 忍者は高い身体能力と特訓を受けており、盗賊も敏捷性や体力が求められます。忍者は特に走法や歩法など独自の体術を駆使して任務を遂行しますが、盗賊も逃走や潜入の際に身体能力が重要です。

4. **道具の使用**: 忍者と盗賊はともに特定の道具や武器を使用します。忍者は手裏剣や煙玉などの特殊な道具を使い、盗賊は鍵開け道具や隠し武器などを利用します。

このように、忍者と盗賊は多くの点で似ている部分がありますが、その目的や社会的な役割によって明確な違いが生じています。

忍者が使う忍術とは具体的に何

忍者が使う忍術には、さまざまな技術や方法が存在し、主に隠密行動や敵の攪乱を目的としています。以下に代表的な忍術を具体的に紹介します。

## 忍術の種類

### 火遁(かとん)の術

火を利用して敵を混乱させたり、身を隠す技術です。火遁は火薬や炎を使い、視界を遮ったり敵の注意を逸らすために用いられます.

### 水遁(すいとん)の術

水中に身を隠す技術で、竹筒を使って水中で呼吸する方法が知られています。これは非常に高度な技術とされ、熟練が必要です.

### 煙遁(えんとん)の術

煙幕を作ることで敵から身を隠す技術です。この技は「煙に巻く」という表現にも表れています.

### 土遁(どとん)の術

地形や周囲の環境を利用して身を隠す技術です。障害物の多い現代社会でも有効なスキルです.

### 分身の術

高速移動によって残像を作り出し、敵の目を欺く技術です。これは非常に夢のある技ですが、実際には習得が難しいとされています.

### 手裏剣術

手裏剣を使用した投擲技術で、狙った場所に正確に投げるためには多くの訓練が必要です。手裏剣は飛び道具として忍者の象徴的な武器となっています.

### 骨法術

武器を使わずに戦うための武道で、打撃技が中心です。具体的には掌底や蹴り技などがあります.

### 剣術

忍者刀や小刀を使用した剣術であり、戦国時代から発展してきました。忍者は状況に応じて様々な刀具を使いこなします.

## 忍者の目的と技術

忍者は主に情報収集や敵の攪乱を目的としており、そのためには変装や潜行、速歩など多様な技術が必要です。忍術は単なる武道ではなく、心理学や生物学など多岐にわたる知識も含まれた生存技術とも言えます.

これらの忍術は、忍者が任務を遂行するために必要不可欠なスキルであり、それぞれが特定の状況下で効果的に機能します。

伊賀衆と甲賀衆の違いは

伊賀衆と甲賀衆は、日本の戦国時代における二つの主要な忍者集団であり、それぞれ異なる特徴と歴史的背景を持っています。

## **主な違い**

### **忠誠心と雇用関係**

- **甲賀衆**は特定の主君に仕えることが多く、忠義を重んじる傾向があります。彼らは主君のために戦うことが多く、特定の家に対する忠誠が強調されます。

- **伊賀衆**は金銭的な契約に基づいて雇われることが一般的で、依頼主が敵同士の場合でも双方に忍者を派遣することがありました。このため、彼らはより柔軟な対応が可能でした。

### **組織構造**

- **甲賀衆**は「惣」と呼ばれる自治組織を形成し、参加者は対等な立場で意思決定を行います。合議制が重視され、多数決の原理が採用されていました。

- **伊賀衆**も自治組織を持ちますが、上忍三家(服部・百地・藤林)の影響力が強く、彼らの意見が優先されることが多かったです。

### **地域的背景**

- **甲賀**は滋賀県に位置し、近江の勢力として知られています。彼らは地域内で小さな惣を形成し、合議によって秩序を保っていました。

- **伊賀**は三重県に位置し、自衛のために忍術を磨いた集団です。彼らも自治共同体として強い結束を持ちましたが、内部では実力者による影響も大きかったです。

### **協力関係**

一般的には伊賀と甲賀は宿敵同士というイメージがありますが、実際には互いに協力関係にあったことも多いです。敵が攻め込んだ場合には共闘することもあったとされています。

このように、伊賀衆と甲賀衆は忍者としての役割や組織形態、忠誠心において明確な違いがあります。それぞれの特徴は、日本の歴史や文化において重要な位置を占めています。

忍者が戦国時代にどのように活躍したのか

戦国時代における忍者の活躍は、情報戦や暗殺、破壊工作など多岐にわたりました。以下にその具体的な役割と影響をまとめます。

## 忍者の役割

**情報収集**

忍者は敵地に潜入し、変装して有力者に近づくことで情報を収集しました。この活動は「生間(せいかん)」と呼ばれ、敵の状況を主君に報告することが最も重要な任務とされました。

**夜討ちと暗殺**

忍者は敵が就寝中の際に襲撃し、暗殺を行うこともありました。このような夜討ちは、敵に対する直接的な攻撃手段として利用されました。

**破壊工作**

放火や敵の資源を破壊するなどの工作も行いました。これには高度な技術が必要であり、炎の広がりを制御する能力が求められました。

## 戦国大名との関係

戦国時代の大名たちは、勝利を収めるために忍者を雇い入れました。たとえば、織田信長は伊賀や甲賀の忍者を利用し、情報収集や警護を行わせました。信長は忍者を巧みに利用し、その軍事力を強化しましたが、同時に彼らに対する警戒心も持っていました。

## 特筆すべき忍者たち

- **服部半蔵**: 伊賀出身の忍者で、徳川家康に仕えた伝説的な存在です。彼の活躍は多くの物語や映画に取り上げられ、日本文化に深く根付いています。

- **風魔小太郎**: 北条家に仕えた忍者で、特に戦闘能力が高かったとされています。

- **甲賀忍者**: 甲賀流は特に火術や鉄砲術に秀でており、戦国時代には重要な役割を果たしました。

## 忍者の社会的地位

忍者はその活動から「卑怯」と見なされることもありましたが、戦国大名たちは生き残るためには彼らの力が不可欠であることを理解していました。多くの大名は同盟を結ぶ際に忍者の使用を禁止することもありましたが、それでも忍者は国の繁栄のために暗躍しました。

このように、戦国時代の忍者は単なるスパイや暗殺者ではなく、その活動は戦略的かつ多面的であり、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

忍者が傭兵として雇われることがある理由は

忍者が傭兵として雇われる理由は、主にその特異な技能と歴史的背景に基づいています。

## **忍者の役割と技能**

**情報収集と諜報活動**

忍者は、敵の陣地に潜入し、情報を収集することが最も重要な任務とされていました。この活動は「生間」と呼ばれ、敵の動向を把握し、自国に有利な情報をもたらす役割を担っていました。彼らは変装や隠密行動を駆使し、敵の内部に入り込むことができるため、大名たちから重宝されました。

**破壊工作と暗殺**

また、忍者は敵の施設を破壊したり、重要人物を暗殺する任務も請け負っていました。これらの活動は戦争において戦略的に重要であり、特に戦国時代には多くの大名が忍者を利用して自国の利益を守ろうとしました。

## **歴史的背景**

**戦国時代の需要**

室町時代から戦国時代にかけて、忍者は足利家や織田家、徳川家などの大名に仕え、傭兵として広く活動しました。この時期、日本は多くの国に分かれ、激しい戦闘が繰り広げられていたため、情報戦や奇襲攻撃が勝敗を左右する重要な要素となりました。忍者はその特異な能力によって、これらの任務を遂行することで高い報酬を得ていました。

**卑怯な手段としての認識**

忍者の活動は時には卑怯と見なされることもありましたが、それでも大名たちは生き残るために彼らを必要としていました。忍者は直接的な戦闘ではなく、巧妙な手段で敵を打破するため、戦国時代の厳しい環境下で非常に価値ある存在となったのです。

このように、忍者が傭兵として雇われる理由は、その特殊な技能と歴史的背景によって形成されたものであり、戦国時代の動乱期には特に重要な役割を果たしていました。

忍者が登場する映画やドラマはどれが有名

忍者が登場する映画やドラマはどれが有名

忍者が登場する有名な映画やドラマには、以下のような作品があります。

## 映画

1. **『忍びの者』** (1964年)

- 市川雷蔵主演の戦国時代を舞台にした忍者映画で、信長暗殺を命じられた忍者の物語です。大ヒットし、シリーズ化もされました。

2. **『燃えよNINJA』** (1981年)

- ショー・コスギが主演し、全米で忍者ブームを引き起こした作品。アメリカ人忍者が日本から招かれた悪の忍者と戦うストーリーです。

3. **『忍びの国』** (2017年)

- 松坂桃李が主演し、織田軍と戦う忍者たちの物語を描いた作品です。戦国時代の緊迫感が表現されています。

4. **『SHINOBI』** (2005年)

- ファンタジー要素を取り入れた忍者映画で、異なる流派の忍者同士の戦いが描かれています。

5. **『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』** (2014年)

- アメリカの人気コミックを基にした映画で、忍者タートルズが悪と戦う姿が描かれています。マイケル・ベイが監督を務めました。

## ドラマ

1. **『影の軍団』** (1980年〜1985年)

- 忍者たちの戦いと陰謀を描いたシリーズで、多くの視聴者に支持されました。特に、忍者同士の対立や策略が見どころです。

2. **『隠密剣士』** (1962年〜1965年)

- NHKで放送された時代劇で、忍者の活躍を描いた作品です。長期にわたり人気を博しました。

3. **『忍びの家 House of Ninjas』** (2024年)

- Netflixオリジナルシリーズで、現代に生きる忍者一家を描いたストーリーです。賀来賢人が主演し、家族や忍者としての葛藤がテーマとなっています。

これらの作品は、日本国内外で広く知られており、忍者文化をテーマにしたエンターテインメントとして多くのファンに愛されています。

最も人気のある忍者映画はどれ

人気のある忍者映画には、さまざまな作品がありますが、特に評価の高いものを以下にまとめました。

## 人気の忍者映画

1. **忍びの者(1962年)**

- 市川雷蔵が主演するこの映画は、戦国時代の忍者を描いた名作で、村山知義の小説を原作としています。信長暗殺を命じられた忍者たちの物語が展開され、リアルな忍術とドラマが魅力です。

2. **アメリカン・ニンジャ(1986年)**

- ショー・コスギが主演し、全米で忍者ブームを引き起こした作品です。日本で修行したアメリカ人が悪の忍者と戦うストーリーで、アクションシーンが特に人気を博しました。

3. **ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ(2014年)**

- 人気アメコミを基にしたリブート版で、迫力あるCGIとアクションが特徴です。家族向けのエンターテインメントとしても評価されています。

4. **GOEMON(2008年)**

- 石川五右衛門を主人公にした映画で、美しい映像と緻密なストーリー展開が魅力です。歴史的背景とフィクションが融合しています。

5. **SHINOBI(2005年)**

- 甲賀と伊賀の忍者同士の戦いを描くファンタジー要素の強い作品で、独特な忍術が見どころです。

これらの映画は、それぞれ異なる視点から忍者を描いており、アクションやストーリー性に富んでいます。特に「忍びの者」は、日本の忍者映画の中でも特に評価されています。

海外で製作された忍者映画はどれが有名

海外で製作された有名な忍者映画には、以下の作品が挙げられます。

## 有名な忍者映画

1. **『ニンジャ・アサシン』 (Ninja Assassin)**

- **製作年**: 2009年

- **製作国**: アメリカ・ドイツ

- **概要**: 韓流スターのRainが主演し、暗殺集団に育てられた主人公が復讐を誓うストーリー。アクションシーンやビジュアルが特徴的で、マトリックスシリーズのスタッフが関与しています。

2. **『リトルニンジャ 市松模様の逆襲』 (Little Ninja)**

- **製作年**: 2018年

- **製作国**: デンマーク

- **概要**: 3DCGアニメーション映画で、忍者の魂を宿したぬいぐるみが悪を成敗する物語。公開時にはデンマークで大ヒットを記録し、2019年にはズールー賞を受賞しました。

3. **『エンターテイナー・ニンジャ』 (Enter the Ninja)**

- **製作年**: 1981年

- **製作国**: アメリカ

- **概要**: 外国人初の忍者として日本で修行した傭兵が主人公。忍者ブームを引き起こした作品として知られています。

4. **『少林拳対五遁忍術』 (Shaolin Challenges Ninja)**

- **製作年**: 1978年

- **製作国**: 香港

- **概要**: 少林寺と忍者の対決を描いたアクション映画で、香港映画ならではのスタイルと戦闘シーンが人気です。

これらの作品は、それぞれ異なる文化やスタイルを反映しており、世界中で多くのファンに支持されています。

忍者ドラマで最も評価の高い作品は

忍者ドラマで最も評価の高い作品には、以下のものがあります。

## 1. **忍びの家 (House of Ninjas)**

- **概要**: Netflixオリジナルドラマで、現代に生きる最後の忍者一家を描いています。賀来賢人が主演を務め、政府の秘密機関に属する忍者たちの活躍が描かれています。

- **評価**: 配信から間もなくNetflix週間グローバルTOP10で1位を獲得し、多くの視聴者から高い評価を受けています。

## 2. **NARUTO -ナルト-**

- **概要**: 2002年から放送されたアニメで、主人公・うずまきナルトが仲間と共に成長していく物語。原作漫画は非常に人気があり、アニメも多くのファンを魅了しています。

- **評価**: ストーリーやキャラクターの深さから高評価を得ており、特に物語の展開や感動的なシーンが印象的です。

## 3. **バジリスク 甲賀忍法帖**

- **概要**: 甲賀と伊賀の忍者同士の争いを描いた作品で、深いストーリーと魅力的なキャラクターが特徴です。

- **評価**: 忍者アニメの中でも特に人気が高く、多くのファンから支持されています。

これらの作品は、それぞれ異なる魅力を持ち、多様な視聴者層から支持されています。特に「忍びの家」は現代的な視点で忍者を描いており、新しい試みとして注目されています。

忍者映画の歴史についてもっと知りたい

忍者映画の歴史は、日本の文化やエンターテインメントの発展と密接に関連しています。以下にその重要なポイントをまとめます。

## 忍者の起源と文化的背景

忍者は、室町時代から江戸時代にかけて存在した隠密活動を行う者たちであり、情報収集や暗殺、破壊活動を行っていました。彼らは「忍び」と呼ばれ、特に伊賀や甲賀が有名な流派として知られています。忍者の存在が文献に確認できるのは南北朝時代以降で、彼らは当時の権力構造において重要な役割を果たしました。

## 映画における忍者の登場

### 初期の忍者映画

忍者映画が本格的に制作され始めたのは1960年代です。特に大映映画の『忍びの者』シリーズ(1962年)は、忍者を主題とした作品として注目され、戦国時代を背景にしたドラマとアクションが融合した内容で、多くの観客を魅了しました。このシリーズは、当時の社会情勢や労働環境へのメタファーとしても機能し、視聴者に共感を呼びました。

### ハリウッドと国際的な影響

1970年代から1980年代には、ハリウッドでも忍者映画が制作されるようになりました。この時期、忍者はしばしば反社会的なキャラクターとして描かれ、西洋文化における「ニンジャ」のイメージが形成されました。特に『ニンジャ・アサシン』(2009年)や『ブレイド』(1998年)などは、日本の忍者像とは異なる解釈で描かれましたが、それでも世界中で人気を博しました。

## 現代の忍者映画と文化

近年では、現代日本を舞台にした作品も増えており、『アンダーニンジャ』などが注目されています。これらの作品では、伝統的な忍者の要素を取り入れつつも、現代的なストーリーやキャラクター設定が特徴です。また、『NARUTO』などのアニメや漫画も、忍者文化を国際的に広める一因となっています。

## まとめ

忍者映画は、日本独自の文化や歴史を反映しつつ、国際的にも影響を与え続けています。初期の作品から現代のエンターテインメントまで、多様な形で進化し続ける忍者像は、日本文化への関心を高める重要な要素となっています。

忍者が使った武器や道具はどんなものがあった

忍者が使った武器や道具はどんなものがあった

忍者が使用した武器や道具は多様であり、戦闘や潜入、脱出などの目的に応じて工夫されていました。以下に代表的な武器と道具を紹介します。

## 武器

- **手裏剣**: 忍者の象徴的な武器で、八方手裏剣や十字手裏剣などがあります。これらは敵を攻撃するための投擲武器として使用されました。

- **苦無(くない)**: 土を掘るための道具としても使われましたが、戦闘時には投げたり切ったりする武器として利用されました。

- **鎌**: 農具としての用途がありましたが、敵を攻撃するための武器としても使用されました。特に、複数の鎌を束ねて高所に引っ掛けることも可能です。

- **吹き矢**: 主に暗殺用として使用され、毒を塗った矢を吹き込むために用いられました。隠密行動に適した武器です。

- **五寸釘**: 手裏剣としても使用されることがあり、高所に登るための道具としても役立ちました。

## 道具

- **水蜘蛛(みずぐも)**: 水上を歩くための道具で、ドーナツ状の構造を持ち、櫂を使って漕ぐことができました。

- **なわ梯子**: 様々な種類があり、高所への移動や逃走時に利用されました。飛び梯子や蜘蛛梯子などが代表的です。

- **忍び熊手(しのびくまで)**: 竹の管に麻縄を通し、一方の端に鉤爪を付けた道具で、高所への登攀や物を引っ掛けるために使用されました。

- **手棒**: 農具として脱穀に使われる一方で、戦闘時にはヌンチャクのように振り回すこともできました。

- **火箸**: 炭を持つための道具ですが、振り回したり投げたりして攻撃にも使われました。

忍者はこれらの武器や道具を巧みに使いこなし、任務を遂行していました。特に農具など日常的なアイテムを武器として活用することで、敵に怪しまれずに行動することができました。

忍者が使った他の武器はどんなものがあった

忍者が使用した武器は多様で、隠密行動や戦闘に特化したものが数多く存在しました。以下に代表的な武器を紹介します。

## 主な武器

- **手裏剣**: 忍者の象徴的な武器で、平型や棒状など多様な形状があります。八方手裏剣や十字手裏剣が一般的で、毒を塗ることで殺傷能力を高める工夫もされていました。

- **苦無(くない)**: 投擲武器としてだけでなく、小刀として接近戦にも使用されます。また、縄を通して高い場所に登るための道具としても利用されました。

- **鎌**: 農具として使われることが多かったですが、切る動作や引っ掛ける技術を活かして武器としても使用されました。

- **吹き矢**: 隠密行動に適した武器で、狩りにも利用されました。通常は長い筒を持ち歩くのが難しいため、笛の形をしたものが使用されることもありました。

- **撒菱(まきびし)**: 敵の進行を妨げるために地面に撒かれるトゲのある武器です。追手から逃げる際に効果的でした。

- **手甲鉤(てっこうかぎ)**: 手にはめて攻撃するための武器で、敵の刀を受ける際にも使用されました。樹木や石垣に刺して登る道具としても役立ちました。

- **角指(つので)**: 指にはめて攻撃するための武器で、敵の肉に食い込む構造になっています。

## その他の道具

忍者は日常的な道具を武器として利用することもありました:

- **五徳**: 熱した鉄瓶を乗せる農具ですが、足を外して手裏剣代わりに使うことができました。

- **火箸**: 炭を持つための道具でありながら、振り回したり投げたりすることで攻撃にも使われました。

- **水蜘蛛(みずぐも)**: 水上を移動するための装置で、忍者が水面を歩く際に使用されました。

これらの武器や道具は、忍者が任務を遂行する上で非常に重要な役割を果たしていました。状況に応じて使い分けることで、隠密行動や戦闘能力を高めていたと考えられています。

忍者が使った道具の歴史について教えて

忍者が使用した道具の歴史は、彼らの隠密活動や戦術において重要な役割を果たしてきました。忍者は特定の武器に依存せず、状況に応じて多様な道具を使い分けました。以下に、主な道具とその歴史的背景を説明します。

## 忍者の主要な道具

### **手裏剣**

手裏剣は、忍者の象徴的な武器であり、さまざまな形状が存在します。主に使用されたのは八方手裏剣や十字手裏剣などで、これらは投擲用としてだけでなく、敵を威嚇するためにも使われました。

### **苦無(くない)**

苦無は短刀形の武器で、攻撃や防御、さらには道具としても利用されました。忍者はこの武器を巧みに使いこなし、近接戦闘や攀爬(はんぱ)など多様な場面で活用しました。

### **忍び六具**

忍者が遠出する際によく携帯した「忍び六具」は以下の通りです:

- **編笠**: 顔を隠すためや雨よけ。

- **石筆**: 書き物やメモ用。

- **鉤縄(かぎなわ)**: 高所に登るための道具。

- **打竹**: 火種として使用。

- **印籠(いんろう)**: 薬を入れる容器。

- **手ぬぐい**: 怪我の手当や変装に使用。

### **水上用具**

忍者は水上を移動するための道具も持っていました。特に「水蜘蛛」は、水面を歩くための道具として知られていますが、実際には浮力を得るために工夫が施されていました。これにより、川や堀を渡る際に役立ちました。

### **火器**

火器は忍者が敵陣に潜入する際に多用されました。「松明」や「大国火矢」などの道具は、照明や合図、さらには放火にも利用されました。『万川集海』には200種類以上の火器について記載されています。

## 道具の進化

忍者が使用した道具は時代と共に進化し、特に戦国時代から江戸時代にかけてその技術が発展しました。新しい技術や材料を取り入れることで、より効果的な隠密行動が可能となりました。また、忍者は周囲の環境や敵の状況に応じて適切な道具を選び、その任務を遂行していました。

## まとめ

忍者の道具は、その活動内容や目的によって多様であり、それぞれが特定の役割を果たしていました。彼らは常に新しい技術を取り入れながら、自らの任務を遂行するために工夫を凝らしていたことがわかります。このような道具の歴史は、日本の戦国時代や江戸時代の文化と密接に関連しています。

忍者が使った武器の使い方を知りたい

忍者が使用した武器は多様であり、それぞれ特定の目的や状況に応じて工夫されていました。以下に代表的な武器とその使い方を紹介します。

## 手裏剣

手裏剣は忍者の象徴的な武器で、主に敵への牽制や気を引くために使用されました。手裏剣には様々な形状があり、平型や棒状のものがあります。投げ方には、直打法、半回転打法、回転打法などがあり、それぞれ飛距離や使用方法が異なります。手裏剣自体には殺傷能力が低いため、毒を塗ることで効果を高めていました。

## 吹き矢

吹き矢は、忍者が隠密行動を行う際に利用される武器です。通常は狩りに使われていましたが、敵を静かに攻撃するためにも用いられました。吹き矢は長い筒を持ち歩くと怪しまれるため、笛などに擬装することが一般的でした。

## 鎌

鎌は農具として普及していたため、忍者が持ち歩いても怪しまれませんでした。鎌は切りつける武器としてだけでなく、高所に登るための道具としても利用されました。複数の鎌を束ねて「登器」として使うこともあり、高い場所に移動する際に役立ちました。

## 鎖鎌

鎖鎌は鎌と鎖を組み合わせた武器で、敵の刀を絡め取ることができます。分銅を投げつけて相手の動きを封じ、その隙に鎌で攻撃する戦術が取られました。この武器は護身用としても効果的です。

## その他の武器

- **五寸釘**: 手裏剣としても使用され、登山用具としても役立ちました。

- **火術**: 煙幕や火薬玉を使って敵を混乱させる技術です。

- **針**: 医療用や攻撃用として幅広く活用されました。

これらの武器は忍者の任務や状況によって巧妙に使い分けられ、隠密行動や情報収集の助けとなりました。忍者は単なる戦士ではなく、高度な戦略と技術を駆使して任務を遂行していたのです。

忍者が使った道具の材料はどんなものだった

忍者が使用した道具の材料は多岐にわたりますが、主に日常的に手に入るものや農具を利用していました。以下に代表的な道具とその材料を示します。

## 武器の材料

**手裏剣**

- **材料**: 鉄

- 手裏剣は、通常鉄で作られており、様々な形状(星形、十字など)が存在します。

**火薬を使った道具**

- **材料**: 綿、唐辛子の粉、細い糸、水

- 「鉄砲生捕火」と呼ばれる道具は、火薬を用いた爆発物であり、綿を丸めて弾のように使用します。

**農具**

- **鎌**: 草刈り用の農具であり、武器としても使用されます。

- **手棒**: 脱穀道具として使われるが、武器としても振り回されます。

- **五徳**: 熱した鉄瓶を支えるための道具ですが、武器としても利用されます。

## その他の忍具

**梯子**

- **材料**: 竹または木材、布、ロープ

- 忍者は隠密行動のために特製の梯子を使用し、高い場所に登る際に役立てました。

**水面を渡るための道具**

- **材料**: 水甕(桶やタライ)、木か竹の棒、紐

- 水面を渡るためには「甕筏」を使用し、これによって衣服を濡らさずに移動することが可能でした。

## 結論

忍者は周囲の環境から入手可能な素材を活用し、戦闘や隠密行動に役立つ道具を作成しました。これにより、彼らは任務を遂行する際に敵に気付かれずに行動することができたのです。

忍者が使った武器の種類はどれくらいある

忍者が使用した武器の種類は非常に多様で、さまざまな形状や用途を持つ武器が存在します。以下に代表的な武器を挙げ、その特徴を説明します。

## 代表的な忍者の武器

1. **手裏剣**

- **種類**: 平型手裏剣、棒状手裏剣、風車形など。

- **特徴**: 刃先には毒を塗ることがあり、暗殺に使用されました。形状は四角形から八角形まで多岐にわたります。

2. **忍刀(しのびがたな)**

- **特徴**: 短めの刀身(約40〜50cm)で反りが少なく、隠密行動に適しています。

3. **鎌(かま)**

- **用途**: 農具としても使用され、敵を攻撃する際にも使われました。

4. **苦無(くない)**

- **特徴**: 投擲や近接戦闘に使用される小型の武器で、通常は短刀のような形状をしています。

5. **吹き矢**

- **特徴**: 矢を口から吹き出して発射する武器で、隠密行動に適しています。

6. **鎖鎌(くさりかま)**

- **構造**: 鎖の先に分銅がついており、相手を攻撃する際に使われます。

7. **足鉤(あしかぎ)**

- **用途**: 敵を蹴ったり、捕らえるために使用されます。

8. **捲き菱(まきびし)**

- **用途**: 逃げる際に追手を妨害するために撒くトゲのある武器です。

9. **万力(まんりき)**

- **特徴**: 指にはめて攻撃するための武器で、特に護身用として人気があります。

10. **火箸(ひばし)**

- **用途**: 炭を持つための道具ですが、戦闘時には振り回したり投げたりして使用されます。

## その他の武器

- **捕火方(ほかほう)**: 火薬を詰めて発射する小型火炎放射器。

- **角指(かくて)**: 指にはめて攻撃するための武器。

- **五徳(ごとく)**: 農具としても使われるが、武器としても利用可能です。

このように、忍者は日常的な道具や農具を巧みに利用し、多様な武器として活用していました。これらの武器は隠密行動や戦闘において非常に重要な役割を果たしました。