ルイス・フロイスの生涯と業績

基本情報

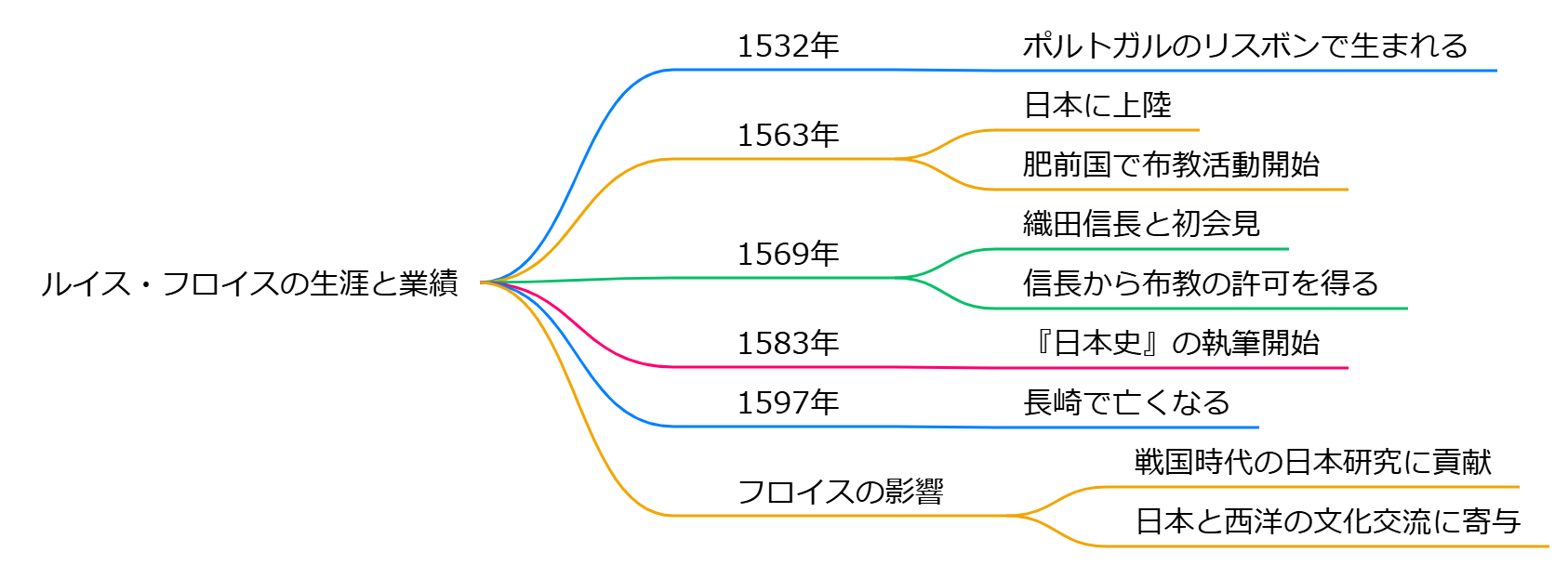

ルイス・フロイス(Luis Frois)は、1532年にポルトガルのリスボンで生まれ、1597年に長崎で亡くなったイエズス会の宣教師です。

彼は、戦国時代の日本において重要な役割を果たし、特に織田信長や豊臣秀吉との関係を通じて日本のキリスト教布教に寄与しました。

来日と布教活動

フロイスは1563年に日本に上陸し、最初は肥前国(現在の佐賀県)で布教を開始しました。

彼は大村純忠の庇護を受け、日本語を学びながら活動を展開しました。

1569年には、織田信長と初めて会見し、信長から布教の許可を得ることに成功しました。

この関係は、フロイスが日本での布教活動を進める上で非常に重要でした。

著作『日本史』

フロイスは1583年から日本におけるイエズス会の活動を記録するために『日本史』(ポルトガル語: Historia de Japam)の執筆を開始しました。

この著作は、戦国時代の日本に関する貴重な資料であり、当時の政治、社会、文化について詳細に記述されています。

彼の観察は、ヨーロッパにおける日本理解に大きな影響を与えました。

信長と秀吉との関係

フロイスは信長と計18回も会見し、信長の性格や政策について詳細に記録しています。

彼は信長を「華奢で戦好きな老練な戦術家」と描写し、信長のストイックな生活態度や清潔感についても言及しています。

また、秀吉とも接触し、彼の政策の変化を目の当たりにしました。

特に、秀吉がキリスト教に対して厳しい姿勢を取るようになった背景を理解する上で、フロイスの記録は重要です。

フロイスの影響と遺産

フロイスの著作や記録は、戦国時代の日本研究において不可欠な資料となっており、彼の視点から見た日本の文化や社会は、後世の研究者にとって貴重な情報源となっています。

彼の活動は、キリスト教の布教だけでなく、日本と西洋の文化交流にも寄与しました。

ルイス・フロイスは、戦国時代の日本における外国人の視点を提供し、その記録は今日でも多くの人々に読まれ、研究されています。

ルイス・フロイス

ルイス・フロイス

ルイス・フロイス(Luís Fróis, 1532年 - 1597年)は、ポルトガル出身のイエズス会士であり、戦国時代の日本における重要な宣教師でした。彼は1563年に日本に上陸し、その後約30年間にわたり、日本での布教活動を行いました。フロイスは特に織田信長や豊臣秀吉といった歴史的な人物と接触し、彼らから布教の許可を得るなど、キリスト教の普及に貢献しました.

## 生涯と業績

**初期の経歴**

- フロイスはリスボンで生まれ、16歳でイエズス会に入会しました。インドのゴアで修行を経て、日本への布教活動を志しました.

- 1563年、肥前国(現在の佐賀県)に上陸し、大村純忠の庇護の下で日本語を学びながら布教を開始しました.

**日本での活動**

- フロイスは1569年に織田信長と初めて会見し、信長から布教の許可を得ました。このことが彼の布教活動を大いに促進しました.

- 1583年には、日本史(ポルトガル語で『Historia de Japam』)の執筆を始め、1594年までに全3巻を完成させました。この著作は戦国時代研究において貴重な資料とされています.

**晩年と死**

- フロイスは1596年にキリスト教弾圧が始まる中、長崎で死去しました。彼はその生涯を通じて、日本の政治や文化について多くの書簡や報告書をヨーロッパに送っており、特に『日欧文化比較』なども著しています.

## 影響

ルイス・フロイスは、日本と西洋文化との架け橋として重要な役割を果たしました。彼の記録や著作は、当時の日本社会や文化について深い洞察を与えており、現在でも歴史研究者によって重視されています。

ルイス・フロイスが日本史を書いた理由は

ルイス・フロイスが日本史を執筆した理由は、主に以下のポイントに集約されます。

## **宣教師としての使命**

フロイスはイエズス会の宣教師として、日本での布教活動を行っていました。彼は1583年に日本布教史の編纂を命じられ、これが『日本史』の執筆につながりました。この著作は、キリスト教の布教活動の記録としてだけでなく、日本の歴史や文化をヨーロッパに伝える重要な資料とされています。

## **歴史的証言の提供**

『日本史』は、戦国時代の日本に関する貴重な証言を提供しています。フロイスは、織田信長や豊臣秀吉などの重要な人物との関わりを通じて、当時の政治、社会、宗教などについて詳細に記述しました。これにより、彼の著作は日本史研究において欠かせない資料となっています。

## **文化的比較と理解**

フロイスは日本とヨーロッパの文化を比較し、その違いや共通点を明らかにすることにも関心を持っていました。彼の著作には、日本人の日常生活や風習についての鋭い観察が含まれており、異文化理解を促進する役割も果たしています。

総じて、ルイス・フロイスが『日本史』を書いた理由は、宣教師としての使命感から始まり、日本の歴史を記録し、文化的理解を深めるためでした。

フロイスが日本史を書いた際の具体的な動機は

ルイス・フロイスが日本史を執筆した具体的な動機は、主に以下のような要素に起因します。

## **布教活動の一環**

フロイスはイエズス会の宣教師として、日本での布教活動を行っていました。彼の著作『日本史』は、1583年に日本布教史の編纂を命じられたことから始まり、宣教活動の成果や経験を記録することが目的でした。彼は、戦国時代の日本におけるキリスト教の普及とその背景を詳細に描くことで、布教活動を支援しようとしました。

## **歴史的証言の重要性**

フロイスは、日本の歴史や文化についての知見を深めることが、ヨーロッパにおける日本理解を促進すると考えていました。彼は、織田信長や豊臣秀吉といった歴史的人物との接触を通じて得た情報を基に、日本の政治や社会状況を詳細に記録しました。これにより、彼は戦国時代の重要な証言者となり、その記録は後世の研究において貴重な資料となっています。

## **文化交流の促進**

フロイスは、日本とヨーロッパとの文化的相違を理解し、それを伝えることも目的としていました。彼は、日本文化についての詳細な観察を行い、その結果を文書化することで、両文化間の理解を深めようとしました。特に、彼が執筆した『日欧文化比較』などもその一環として位置づけられます。

## **個人的な興味と使命感**

フロイス自身が日本文化に対して強い興味を持っていたことも影響しています。彼は日本語を学び、日本人との交流を深める中で得た知識や経験を記録することに情熱を注ぎました。このような個人的な動機が、彼の執筆活動の原動力となっていたと言えます。

これらの動機が相まって、フロイスは『日本史』という重要な著作を完成させ、その内容は戦国時代研究において不可欠な資料として評価されています。

フロイスが日本布教史を書いた理由とは

ルイス・フロイスが『日本史』を執筆した理由は、主にイエズス会からの指示によるものであり、彼の布教活動の記録としてだけでなく、後の宣教師たちにとっての貴重な資料を提供することが目的でした。

## 執筆の背景

**イエズス会の命令**

フロイスは1563年に日本に到着し、約36年間にわたり布教活動を行いました。1583年、イエズス会本部から彼に対し、日本布教史を執筆するよう命じられました。この指示は、彼が日本語や日本文化に精通しており、文筆能力が高かったためです。フロイスはこの執筆を通じて、キリスト教布教の歴史を記録し、後進の宣教師たちが日本での活動を行う際に役立つ資料を提供することを意図しました。

**歴史的文脈**

『日本史』は1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に上陸してから1594年までの約45年間を対象としており、この期間には日本国内での宗教的緊張や政治的変動がありました。フロイスはこの時期の重要な出来事や人物について詳細に記述し、特に織田信長や豊臣秀吉といった歴史的人物についても多くのページを割いています。

## フロイスの影響

**文化的・歴史的価値**

『日本史』は、日本の戦国時代研究において重要な史料として評価されています。彼の視点から見た当時の日本人の生活様式や文化、宗教観などが詳細に描かれており、その内容は今日でも研究者によって広く利用されています。フロイスは異国人として、日本社会を観察し、その記録を通じて西洋と日本との文化的交流にも寄与しました。

このように、ルイス・フロイスが『日本史』を執筆した背景には、イエズス会からの明確な指示と、日本での布教活動を記録し後世に伝えるという目的がありました。彼の作品は今日でも多くの研究者によって評価され続けています。

フロイスが日本史を書いた際の背景は

ルイス・フロイスが日本史を書いた背景は、彼の宣教師としての活動や当時の日本の歴史的状況に密接に関連しています。

## フロイスの来日と布教活動

ルイス・フロイスは1532年にポルトガルで生まれ、1563年に日本に上陸しました。彼はイエズス会の宣教師として、戦国時代の日本で布教活動を行い、特に織田信長や豊臣秀吉といった有力な大名と接触しました。信長は仏教勢力を抑圧していたため、フロイスに布教を許可しました。

## 日本史執筆の動機

1583年、フロイスはイエズス会から日本布教史を執筆するよう命じられました。この指示は、ポルトガル国王エンリケ1世の命によるもので、彼は日本での布教活動を記録することになりました。フロイスは、日本語を習得し、日本社会について深く理解していたため、彼の視点から見た詳細な記録が求められたのです。

## 執筆内容とその影響

フロイスの『日本史』は1583年から1594年まで執筆され、日本の政治、社会、文化、宗教について外国人の視点から詳細に記録されています。この書籍は、戦国時代研究や教会史研究において重要な資料とされていますが、先入観や偏見が含まれていることも指摘されています。特に信長や秀吉については多くのページが割かれ、その人物像や政治的背景についても詳述されています。

## 歴史的背景

フロイスが活動していた時期は、日本が戦国時代という混乱した状況にあり、多くの大名が権力を争っていました。このような中で、フロイスはキリスト教布教を進めつつ、日本社会について観察し、その記録を残しました。また、彼の著作は後世においても貴重な歴史資料として利用されています。

このように、ルイス・フロイスが『日本史』を執筆した背景には、彼自身の宣教師としての経験や当時の日本の歴史的な状況が大きく影響しています。

フロイスが日本史を書いた際のイエズス会の役割は

フロイスが日本史を執筆した際のイエズス会の役割は、主に以下の点において重要でした。

## 布教活動の基盤

**イエズス会の布教方針**

フロイスはイエズス会士として1563年に日本に到着し、布教活動を開始しました。イエズス会は、領主が改宗すればその領民も集団で改宗するという戦略を持っており、フロイスはこの方針を実践しました。特に織田信長との関係を築き、彼から布教の許可を得ることで、信長の支配下での宣教活動を展開しました。

## 日本史の執筆と文化交流

**『日本史』の重要性**

フロイスは1583年から1594年にかけて『日本史』を執筆しました。この著作は、日本の歴史や文化、当時の社会状況を詳細に記録したものであり、イエズス会の視点から見た貴重な資料となっています。彼は日本語を習得し、日本文化への理解を深めることで、より正確な記録を残しました。

**文化的比較と理解**

フロイスはまた、日本とヨーロッパの文化を比較した著作も残しており、当時の日本人の性格や生活様式について洞察を提供しています。これにより、イエズス会は単なる布教活動だけでなく、文化交流にも寄与しました。

## 政治的影響と弾圧

**キリスト教弾圧への対応**

フロイスが活動していた時期には、豊臣秀吉によるキリスト教弾圧が始まりました。彼はこの状況を詳細に記録し、本国に報告することによって、イエズス会の活動やキリスト教徒の苦境について広く知らしめました。このように、フロイスとイエズス会は、日本におけるキリスト教の歴史的な流れに大きな影響を与えました。

これらの要素から、フロイスとイエズス会は日本史における重要な役割を果たし、その活動は後世にわたって影響を及ぼしています。

フロイスが日本史を書いた際の日本社会の状況は

ルイス・フロイスが日本に滞在していた16世紀後半は、戦国時代の真っ只中であり、日本社会は多くの変動と混乱に見舞われていました。フロイスは1582年から1597年までの間、日本における布教活動を行い、その観察を『日本史』として記録しました。

## 日本社会の状況

**戦国時代の政治的混乱**

フロイスが日本に到着した頃、国内は数多くの大名が領土を巡って争う戦国時代でした。特に1582年には本能寺の変が発生し、織田信長が暗殺されるという歴史的事件が起こりました。この事件はフロイス自身が目撃し、彼の書簡において詳細に記録されています。

**宗教と文化の対立**

フロイスはキリスト教宣教師として、日本の既存の宗教(特に神道や仏教)との対立を経験しました。彼は日本人の宗教観についても考察し、神道と仏教が共存する中で、キリスト教を広めることの難しさを認識していました。彼は日本人が生きている間は神道を重視し、死後は仏教的儀式を行うことを指摘しています。

**経済と社会生活**

フロイスは日本の経済状態についても触れており、戦争による土地の荒廃や、豊かな自然環境にもかかわらず農業生産が限られていることを記述しました。特に米と魚が主食であることや、肉類の消費が少ないことに言及しています。また、彼は日本人の日常生活や文化的慣習についても詳細な観察を行い、その内容は後世において貴重な資料となっています。

**布教活動とその影響**

フロイスは日本での布教活動を通じて、信者を増やす一方で、後には豊臣秀吉によるキリスト教弾圧に直面しました。彼自身もこの弾圧の影響を受け、多くの信者が殉教する様子を目撃しました。これらの経験は彼の著作に深く反映されており、日本社会の複雑さと変化を理解するための重要な手掛かりとなっています。

## 結論

ルイス・フロイスの『日本史』は、日本の戦国時代における社会状況を詳細に描写した貴重な資料です。彼の観察は、当時の政治的混乱、宗教的対立、経済状況、および文化的交流を理解する上で不可欠な情報源となっています。

ルイス・フロイスが日本語を学んだ方法は

ルイス・フロイスが日本語を学んだ方法は

ルイス・フロイスが日本語を学んだ方法は、彼の宣教師としての活動や日本人との交流を通じて多岐にわたりました。以下にその主な方法をまとめます。

## フロイスの日本語学習方法

1. **直接的な交流**

フロイスは1563年に九州に到着し、日本人との対話を通じて言語を習得しました。特に、彼は大村純忠の庇護のもとで布教活動を行い、地元の人々と直接コミュニケーションを取ることで日本語を学びました。

2. **先輩宣教師からの指導**

フロイスは、先に来日していた宣教師たちからも学びました。特に、スペイン人イエズス会士フアン・フェルナンデスから日本語や文化についての知識を得ており、彼の指導がフロイスの言語能力向上に寄与したとされています。

3. **実践的な使用**

フロイスは、日本語を日常的に使用する必要があったため、様々な方言や表現を学びました。彼は信徒の告白を聴く役割も担っており、そのためには多様な日本語を理解する必要がありました。

4. **文法と辞書の利用**

フロイスは日本語の文法や語彙についても研究し、辞書や文法書を参考にしたと考えられています。彼は後に『日欧文化比較』などの著作で、日本語の表現や文化について詳細に記述しています。

## 学習成果

フロイスは日本語を非常に流暢に操るようになり、彼の著作『日本史』や『日欧文化比較』では、日本文化や社会について深い洞察が示されています。これらの作品は、当時の日本についての貴重な資料として評価されています。

フロイスが日本語を学ぶ際に役立った教材や参考書は

フロイスが日本語を学ぶ際に役立った教材や参考書には、主に彼自身の著作や翻訳された資料が含まれます。

## フロイスの主な著作

- **『日本史』**: フロイスの代表作であり、1549年から1594年までの日本の歴史を記録したものです。この著作は、当時の日本の文化、政治、宗教についての貴重な情報源であり、彼が日本語を学ぶ上で重要な役割を果たしました。

## 参考資料

- **翻訳書**: フロイスの『日本史』は松田毅一と川崎桃太によって翻訳され、全12巻にわたる現代語訳が提供されています。この翻訳は、日本語学習者にとって理解しやすい形式でフロイスの観察を学ぶ手助けとなります。

- **書簡集**: フロイスが執筆した書簡も、日本語学習において重要な資料です。特に1582年から1584年にかけての日本の社会状況を報告した書簡は、彼の観察力を示す貴重な記録として評価されています。

これらの教材や参考書は、フロイスが日本語を学ぶ際に直接的な影響を与えただけでなく、日本文化や歴史への理解を深めるためにも役立ちました。

フロイスが日本語を学ぶためにどのような方法を用いたのか

ルイス・フロイスは、日本における布教活動を通じて日本語を習得しました。彼の学習方法は以下のような要素から成り立っています。

## フロイスの日本語学習方法

**1. 実地での言語習得**

フロイスは1563年に日本に到着し、まず肥前国で布教活動を始めました。現地での生活を通じて、日本人と直接交流しながら言語を学びました。この実地経験が、彼の日本語能力向上に大きく寄与しました。

**2. 日本人との交流**

彼は、日本人の修道士や学者と頻繁に接触し、彼らから日本語を教わりました。特に、浄土宗の長老や大学者から指導を受けたことが記録されています。このような交流によって、彼は言語だけでなく、日本文化や宗教についても深く理解することができました。

**3. 文献による学習**

フロイスは、文法書や辞書を編纂するなどして、日本語の文法や語彙を体系的に学ぶ努力も行いました。彼は「Arte」などの文法書を用いて、日本語の構造を理解し、さらに「日欧文化比較」などの著作を通じて、日本とヨーロッパの文化的相違についても考察しました。

**4. 書き記すことでの深化**

フロイスは、自身の経験や観察を基に「日本史」を執筆し、これによって彼自身の日本語能力をさらに高めました。この著作は、日本における彼の生活や文化的観察を詳細に記録した重要な資料となっています。

フロイスの学習方法は、実践的かつ多面的であり、言語だけでなく文化的な理解も深めることができた点が特徴です。

フロイスが日本語を学ぶ際に遭遇した具体的な難しさは

ルイス・フロイスが日本語を学ぶ際に遭遇した具体的な難しさは、以下のような点に集約されます。

## 日本語の複雑な文字体系

**多様な文字の使用**

日本語は漢字、平仮名、片仮名の三種類の文字を使用します。この多様性は、外国人にとって学習の大きな障壁となります。特に漢字は数千種類存在し、それぞれ異なる読み方や意味を持つため、習得には膨大な時間が必要です。

## 文法と表現の特異性

**文法の違い**

日本語は英語などの西洋言語とは異なる文法構造を持っています。主語-動詞-目的語の順序が異なるため、文を組み立てる際に混乱が生じやすいです。また、日本語では状況を示す表現が好まれる傾向があり、関係代名詞構文などの明確な表現が少ないため、理解が難しいとされています。

**曖昧さの美学**

日本文化では曖昧な表現が重視されることも、フロイスにとって困難でした。ヨーロッパでは明確さが求められる一方で、日本では省略や暗示が美徳とされるため、言葉の解釈に苦労した可能性があります。

## 文化的背景の理解

**文化との関連性**

言語は文化と密接に結びついているため、日本語を学ぶには日本の文化や習慣を理解することも必要です。フロイスは日本社会の特性や風習についても学ぶ必要があり、その過程で文化的な誤解や困難もあったでしょう。

## 結論

フロイスが日本語を学ぶ際に直面した具体的な難しさは、多様な文字体系、独特な文法構造、曖昧さへの適応、そして文化的背景の理解など、多岐にわたりました。これらの要因が重なり合い、彼にとって日本語は「困難で迷宮のような言葉」と感じられたことでしょう。

フロイスが日本語を学ぶためにどの程度の期間を費やしたのか

ルイス・フロイスは1563年に日本に到着し、約30年間にわたって日本で生活しました。この間に彼は日本語を学び、特に布教活動を通じて日本文化や社会について深く理解を深めました。フロイスは、来日から12年以上の間、京都で活動しながら日本語を習得し、その後も多くの著作を通じてその知識を活かしました。

具体的には、フロイスは1564年から1565年にかけて、日本語の習得に特に力を入れ、同僚から日本語や風習を学びました。彼の著作『日本史』や『日欧文化比較』は、日本語の理解が深まった結果として書かれたものであり、彼が相当な時間を日本語学習に費やしたことが伺えます。

フロイスが日本語を学ぶ際に助けられた人物はいたのか

ルイス・フロイスが日本語を学ぶ際に助けられた人物は、主に以下の二人です。

## フロイスの支援者

**1. フェルナンデス修道士**

フロイスは、1563年に来日した際、フランシスコ・ザビエルの同行者であったフェルナンデス修道士から日本語や日本の風習について学びました。彼はフロイスにとって、日本語習得の初期段階で重要な指導者でした。

**2. ガスパル・ヴィレラ**

ヴィレラは、フロイスが京都に到着した後の布教活動において、彼の mentor としても機能しました。ヴィレラは日本語の学習を支援し、フロイスが日本での活動を行う上で必要な知識を提供しました。

これらの人物との関わりを通じて、フロイスは日本語を習得し、日本文化への理解を深めることができました。

ルイス・フロイスが織田信長と会った際の会話の内容は

ルイス・フロイスが織田信長と会った際の会話の内容は

ルイス・フロイスと織田信長の会話は、1569年に二条御所の建設現場で初めて行われました。この出会いは、フロイスにとっても信長にとっても重要な転機となり、フロイスは信長から布教活動の許可を得ることができました。

## 会話の内容

- **信長の性格**: フロイスは信長を合理的で無神論的な人物として描写しています。彼は「善き理性と明晰な判断力」を持ち、神や仏への礼拝を軽蔑していたとされています。信長は迷信や神秘的な話を嫌い、事実に基づいた判断を重視していました。

- **布教活動の許可**: 信長は当時の仏教界に対して不満を抱いており、新しい宗教や思想に対してオープンでした。このため、フロイスの誠実さや知識に感銘を受け、彼に対して布教活動を許可しました。

- **会話のスタイル**: フロイスは、信長が会話においてだらだらとした前置きを嫌うことを記録しています。これは彼の効率的なコミュニケーションスタイルを示しており、信長が直接的で明快な対話を好んでいたことがうかがえます。

- **信長の宗教観**: フロイスは信長が形だけ法華宗に属しているような態度を示しながらも、実際には宗教的儀式や慣習を軽視していたことにも言及しています。これは信長が権力者として宗教を利用しつつも、その本質には懐疑的であったことを示しています。

このように、フロイスとの会話は織田信長の人物像や思想を理解する上で非常に重要な記録となっています。

フロイスが信長と会った際に具体的にどのような会話をしているのか

ルイス・フロイスが織田信長と会った際の具体的な会話内容は、彼の著作『日本史』やその他の記録から明らかになっています。以下にその詳細をまとめます。

## 会見の背景

1569年、フロイスは二条城の建設現場で信長と初めて対面しました。この時、信長は既に日本の権力者として知られ、フロイスはイエズス会の宣教師として日本に布教活動を行うために訪れていました。

## 会話の内容

1. **信長の質問**

- 信長はフロイスに対し、彼の年齢や来日してからの年数、ポルトガルの親類が会いたがっているかどうかなどを質問しました。また、神の教えが日本に広まらない場合にはインドに帰るつもりかとも尋ねています。

2. **信長の宗教観**

- フロイスは信長が仏教勢力に対して否定的であることを指摘し、信長は「彼らは庶民を誑かす詐欺師だ」と大声で叫びました。この発言は、後の比叡山焼き討ちを連想させるものであり、信長と僧侶たちとの緊張関係を示しています。

3. **フロイスへの関心**

- 信長はフロイスに好意を持ち、キリスト教布教を許可しました。会見は約2時間続き、その間に信長はフロイスに様々な質問を投げかけました。特に四大元素や天体について尋ねるなど、知識への興味を示しました。

4. **時計について**

- フロイスが持参した精巧な目覚まし時計に対して、信長は興味を示しながらも、「これを動かせておくことは難しい」と言い、そのまま受け取らなかったというエピソードがあります。これは信長の現実主義的な考え方を表しています。

## 結論

フロイスと信長の会話は、宗教的なテーマや信長の性格について多くの示唆を与えるものでした。信長はフロイスとの交流を通じてキリスト教布教への理解と支持を深め、その後も何度も面会を重ねました。この関係は、日本におけるキリスト教布教活動において重要な役割を果たしました。

フロイスが信長について記した他の点は

ルイス・フロイスが織田信長について記した他の重要な点には、以下のような内容があります。

## 信長の性格と行動

**睡眠時間と効率的な生活**

フロイスは信長が非常に短い睡眠時間で生活していたことを記録しており、これが彼の効率的な政治運営や軍事活動に寄与していたとされています。信長は常に忙しく、無駄な前置きを嫌う性格であったため、会話も迅速であったとされています。

**冷酷さと権力行使**

フロイスは、信長の冷酷さや厳格さについても言及しています。例えば、信長が工事現場での不適切な行動に対して即座に厳しい処罰を下したエピソードがあり、このような行動が彼の権力を象徴するものであったとされています。

## 信仰と宗教政策

**宗教に対する態度**

フロイスは信長を無神論者として描写し、彼が神や仏への礼拝を軽蔑していたと述べていますが、同時に信長は大寺社を保護していたことも記録しています。この矛盾から、信長が宗教を政治的道具として利用していた可能性が示唆されています。

**比叡山焼き討ちの背景**

信長による比叡山焼き討ちは、彼の宗教観や権力行使の一環として語られています。フロイスは、この事件が単なる宗教的対立ではなく、当時の比叡山が武装化し無法者の集まりとなっていたことを指摘しています。このため、信長の行動は宗教勢力との戦いというよりも、権威を振りかざす無法者に対する反撃であったと解釈されています。

## フロイスとの関係

**イエズス会との連携**

フロイスは、日本での布教活動において信長の支持を得ることが極めて重要であったことを認識しており、そのために信長に好意的な評価を与える必要があったと考えられます。これはフロイスによる信長評が完全に客観的ではないことを示唆しています。

これらの点から、フロイスの記述は信長の複雑な人物像を浮き彫りにしつつ、彼自身の視点やバイアスも反映されていることがわかります。

フロイスの記述が他の史料と比べてどのように異なるのか

フロイスの記述は、他の史料と比較していくつかの重要な点で異なります。以下にその特徴をまとめます。

## フロイスの記述の特徴

**1. 文化的視点**

- フロイスはイエズス会の宣教師として、日本文化を理解しようと努め、その観察を詳細に記録しました。特に『日欧文化比較』では、日本とヨーロッパの文化的相違を列挙し、彼自身の経験をもとにした鋭い観察が評価されています。

**2. 詳細な歴史的記録**

- フロイスの『日本史』は、戦国時代の日本に関する貴重な証言を提供しています。彼は織田信長や豊臣秀吉などの歴史的人物について具体的な描写を行い、特に信長については彼の性格や行動に関する独自の情報が多く含まれています。これらの記述は、他の史料では確認できないことが多く、信長像に大きな影響を与えています。

**3. 宣教活動との関連**

- フロイスは布教活動を目的として日本に滞在していたため、彼の記述には宣教的な視点が色濃く反映されています。彼は日本人や日本社会について、キリスト教的価値観から評価し、その結果として文化的な偏見が入り込むこともあります。

**4. 他の史料との不一致**

- フロイスの記述は、日本側の史料とは異なる視点を持っているため、しばしば不一致が見られます。例えば、彼が描写する天皇と将軍の関係については、戦国時代における権威や実権について異なる解釈が存在します。

## 結論

フロイスの記述は、彼自身の文化的背景や宣教活動から影響を受けており、他の史料とは異なる独自の視点を提供しています。これにより、日本文化や歴史を理解する上で貴重な資料となっていますが、その内容にはバイアスも含まれているため、他の史料と併せて考慮することが重要です。

フロイスが信長と会った際の会話が他のイエズス会士の記録とどう違うのか

ルイス・フロイスが織田信長と交わした会話は、他のイエズス会士の記録といくつかの点で異なります。以下にその主な違いを示します。

## 会話の内容

**1. フロイスの詳細な記録**

- フロイスは1569年に信長と初めて会った際の会話を詳細に記録しており、信長がフロイスに対して個人的な質問をし、キリスト教の教えについても興味を示したことが強調されています。彼は信長との対話を約1.5時間にわたって行い、信長の人柄や考え方をリアルに描写しています。

**2. 他のイエズス会士との比較**

- 他のイエズス会士、例えばヴァリニャーノ神父との記録では、信長がより多くの時間をかけて様々な事柄について語り合ったことが記されています。この際、信長は「長時間種々の事に付いて語った」とされており、彼が宣教師たちとの対話に対して非常に興味を持っていたことが示唆されています。

## 信長の反応

**3. 信長の関心**

- フロイスの記録によると、信長はフロイスとの会話を通じてキリスト教に対する好意的な態度を示し、彼自身の考えや仏僧に対する批判も語っています。このように、信長はフロイスとの対話から多くを学ぼうとしていたことが伺えます。

**4. 誤解や誤訳**

- 一部の他のイエズス会士による報告では、「彼と話して飽くことなく」という表現がありますが、これは誤訳である可能性が高いとされています。実際には、信長と弥助との初対面において特別な感情があったわけではなく、この表現は文脈から外れたものと考えられています。

## 文化的理解

**5. フロイスの文化的洞察**

- フロイスは日本語を流暢に使い、日本文化への理解も深かったため、彼の記録には日本社会や文化への詳細な観察が含まれています。他のイエズス会士たちはこのような深い洞察を持たない場合が多く、そのため記録にも差異が生じています。

## 結論

ルイス・フロイスと他のイエズス会士との間で交わされた会話には、内容や信長の反応、文化的理解において顕著な違いがあります。フロイスは信長との対話を通じて得た知見を詳細に記録し、その結果として彼の著作は戦国時代研究において貴重な資料となっています。

フロイスが信長と会った際にどのような印象を抱いたのか

フロイスが織田信長と初めて会った際の印象は非常に強烈であり、彼の著作『日本史』に詳細に記されています。1569年、二条御所の建設現場での対面では、信長は粗末な服装で作業を指揮し、家臣たちもそれに従っていました。信長はその場に集まった人々に建築を自由に見学させ、男女問わず見物を許可するなど、開放的な姿勢を示しました。

フロイスは信長の性格についても言及しており、彼が仏教勢力に対して厳しい態度を取っていたことや、僧侶たちを詐欺師と呼ぶ発言をしたことが印象的でした。信長はフロイスに対して興味を持ち、キリスト教の布教を許可するなど、彼との関係を深めていきました。

このように、フロイスは信長の独特な人柄やその行動から多くの驚きを感じ取り、その後の布教活動にも大きな影響を与えたと考えられます。

ルイス・フロイスが日本史を書いた際の視点は

ルイス・フロイスが日本史を書いた際の視点は

ルイス・フロイスが日本史を執筆した際の視点は、主に**ヨーロッパ的な観点**からのものであり、彼の日本滞在中の経験や観察を基にしています。以下に、その視点の特徴を詳述します。

## フロイスの背景と目的

フロイスは1532年にポルトガルで生まれ、イエズス会士として1563年から日本に滞在しました。彼の著作『日本史』は、主にキリスト教布教の活動を背景に、日本の政治、社会、文化について詳細に記録しています。この作品は、戦国時代の日本を知るための貴重な資料となっています。

## 詳細な観察と文化比較

フロイスは、日本社会や文化について非常に詳細な観察を行い、その結果を『日欧文化比較』や『日本史』に反映させました。彼は日本人の衣食住、宗教、武器、演劇など多岐にわたる側面を記録し、特にヨーロッパとの文化的相違を強調しました。彼の記述は、当時の日本社会の実態を理解するための重要な資料となっています。

## 異文化理解と先入観

フロイスの視点には、異文化理解への努力が見られる一方で、彼自身の先入観や偏見も影響しています。彼は、日本人やその文化について好意的な面もありつつも、自身のキリスト教的価値観から批判的な見解を持つこともありました。例えば、日本の僧侶について「快楽と休養の中に暮らす」といった批判的な記述が見られます。

## 結論

ルイス・フロイスが日本史を執筆した際には、彼自身が体験した日本社会と文化を基にしつつも、ヨーロッパ人としての視点から多くの情報を提供しました。このため、彼の著作は歴史研究において非常に重要ですが、その内容には注意が必要です。

フロイスが日本史を書いた際の主な資料は

ルイス・フロイスが日本史を執筆する際に使用した主な資料は以下の通りです。

## 主な資料

1. **イエズス会の年次報告書**

フロイスは1582年から1584年にかけて作成した年次報告書を基に、日本における布教活動や政治情勢について詳細に記録しました。特に、織田信長の死やその後の戦乱に関する情報が含まれています。

2. **個別の布教報告書**

フロイスは宣教師として日本各地での布教活動を行い、その結果を報告書としてまとめました。これらの文書は、当時の日本社会や文化、宗教についての貴重な証言を提供しています。

3. **自身の観察と経験**

フロイスは日本に約36年間滞在し、その間に得た直接的な経験や観察も重要な資料となりました。彼は日本語を学び、現地の人々との交流を通じて得た知識を活用して『日本史』を執筆しました。

4. **他の宣教師との情報交換**

フロイスは他のイエズス会士や宣教師との情報交換を行い、彼らから得た知識や視点も『日本史』に反映されています。これにより、彼の記述には多様な視点が取り入れられています。

これらの資料を基に、フロイスは戦国時代の日本について詳細かつ包括的な記述を行い、今日でも貴重な歴史的資料とされています。

フロイスが日本の政治と経済についてどのように記載したのか

ルイス・フロイスは、戦国時代の日本における政治と経済について、彼の著作『日本史』を通じて詳細に記録しています。この作品は、彼がイエズス会の宣教師として日本に滞在していた時期の観察を基にしています。

## 政治に関する記述

**永禄の変**

フロイスが記した最初の政治的大事件は、1565年の永禄の変です。この事件では、室町幕府13代将軍足利義輝が暗殺されました。フロイスはこの事件について、松永久秀が義輝を殺害し、新たな将軍を擁立しようとしたと記述しています。彼は三好義継と共謀し、権力を掌握するために暴力的手段を用いたとされています。

**織田信長との関係**

フロイスは織田信長との接触もあり、信長を異教徒でありながらも優れた君主として描写しています。信長は既存の仏教界に不満を持ち、フロイスから布教活動の許可を得ることができました。フロイスは信長の政策や行動についても詳細に記録しており、その記述は戦国時代研究において重要な資料となっています。

## 経済に関する記述

フロイスは日本の経済状況についても言及し、特に貿易や商業活動について観察しています。彼は、日本が当時どのような経済的関心を持ち、どのように発展していたかを記録しました。また、日本とアフリカとの貿易関係についても触れており、この時期の日本が国際的な経済活動にどのように関与していたかを示しています。

## 文化と社会生活

さらに、フロイスは日本の文化や社会生活についても広範囲にわたり記述しています。彼は、日本人の風習や宗教観、日常生活について詳細な観察を行い、それらをヨーロッパ人に伝えることを目的としていました。このため、『日本史』は日本文化理解の貴重な資料となっています。

フロイスの『日本史』は、日本と西洋との交流を理解する上で欠かせない文献であり、戦国時代研究において非常に重要な資料です。

フロイスが日本の社会生活についてどのように描いたのか

ルイス・フロイスは、16世紀の日本における社会生活や文化を詳細に描写し、特に彼の著作『日本史』を通じて多くの観察を残しました。彼の記録は、当時の日本人の生活様式や価値観を理解する上で重要な資料となっています。

## 衣服と装飾

フロイスは、日本人の衣服や装飾について独自の視点から描写しました。日本の高貴な女性が正装時に額に黒い塗料を塗ることや、男性が扇を帯にさす習慣について言及し、これらがヨーロッパの習慣と対照的であることを強調しています。彼は、ヨーロッパでは男性が扇を持つことが柔弱と見なされる一方、日本ではそれが重要な地位を示すものであると記録しました。

## 食文化

フロイスは、日本人の食文化についても詳細に述べています。彼は、日本人が主に米を食べることを強調し、「我々(ヨーロッパ人)がいつも食べるものは小麦粉のパンであるが、日本人がいつも食べるものは塩を入れずに炊いたコメである」と記しています。さらに、汁物が日本の食事において重要な役割を果たしていることも指摘し、汁なしではご飯が食べられないという日本独自の食文化を描写しました。

## 宗教観

フロイスは、日本人の宗教観についても深く考察しています。彼は、「生きているうちには神道、死んでからは仏教」という日本人特有の宗教的特徴を正確に把握していました。このような宗教観は、イエズス会の宣教師たちにとって布教活動における難題であったことが示されています。

## 社会生活

フロイスはまた、日本社会の日常生活や習慣についても観察を行い、特に日本人の礼儀や儀式について詳しく記述しています。彼は、日本人が礼儀正しく、社交的な性格を持っていることにも触れています。このような観察は、当時の日本社会の特徴を理解するために重要です。

フロイスの記録は、当時の日本社会や文化を理解するための貴重な資料となっており、彼自身が日本語を学び、日本文化への理解を深めた結果として生まれたものです。

フロイスが日本の宗教についてどう見ていたのか

ルイス・フロイスは、16世紀の日本における宗教的状況を詳細に観察し、その見解を多くの著作に記しています。彼の視点は、キリスト教宣教師としての立場から、日本の宗教観を理解しようとするものでした。

## 日本の宗教観

**神道と仏教の共存**

フロイスは、日本人が生きている間は神道を重視し、死後は仏教に従うという宗教的特色を正確に把握していました。彼は「生きているうちには神様、死んでからは仏様」という日本人の宗教観を強調し、多くの儀式が神道式で行われる一方で、葬礼は仏教式であることを指摘しています。

**異教徒への評価**

フロイスは、日本の宗教観を異教徒として捉え、仏教を非合理的で堕落したものと見なしました。彼は、日本人がその誤った宗教から救われるべき対象であると考えており、これは日本人の無知からではなく、誤った宗教によるものだと捉えていました。

## フロイスの混乱と矛盾

**文化への感銘と批判**

フロイスは、日本人の知性や善良さを認めつつも、彼らが信じる宗教については「悪魔」や「邪教」といった言葉で表現し、混乱を感じていました。彼はキリスト教だけが正しい宗教であると信じ、その信念から日本の伝統的な信仰を批判する一方で、日本文化への感銘も受けていたことが伺えます。

**宣教師としての使命感**

宣教師たちは、日本におけるキリスト教布教に強い使命感を持っており、自らの信仰を広めようと努力しました。しかし、フロイス自身も日本の文化や宗教に触れることで困惑し、その複雑さに直面していたことが彼の日記や報告書から読み取れます。

## 結論

ルイス・フロイスは、日本の宗教観について深い洞察を持ちながらも、その理解には矛盾や混乱が伴っていました。彼は日本文化への理解を深める一方で、キリスト教宣教師としての立場から日本の伝統的な信仰を批判し続けたため、その視点は一面的なものとなりました。このような彼の観察は、当時の日本と西洋との文化的交流における重要な資料となっています。

フロイスが日本の風習についてどのように記述したのか

ルイス・フロイスは、16世紀に日本に滞在したポルトガルの宣教師であり、彼の著作『日本覚書』には当時の日本の風習や文化についての詳細な記述が含まれています。この文献は、日本の風俗習慣をヨーロッパのそれと対比しながら記録したもので、歴史研究において重要な資料とされています。

## 日本の風習に関する記述

### **文化的対照**

フロイスは、日本とヨーロッパの文化的な違いをいくつか挙げています。例えば、挨拶の仕方や言葉遣い、食文化などが異なることを指摘しています。具体的には、ヨーロッパでは厳粛な顔で挨拶を行うのに対し、日本人は微笑みを浮かべることが一般的であると述べています。また、食事に関しては、ヨーロッパ人が焼いたり煮たりした魚を好む一方で、日本人は生魚を喜んで食べることにも触れています。

### **正月の風習**

フロイスは、日本の正月についても詳細に記述しています。彼によれば、正月は特に祝われる日であり、この日には主君や友人、親族が互いに訪問し合い、贈り物を持参して祝う習慣があったとされています。訪問者は最良の衣装を着用し、贈答品を持参することが一般的でした。この記録からは、戦国時代の日本人が正月を大切にし、家族や友人との関係を重視していたことが伺えます。

### **死生観と名誉**

フロイスはまた、日本人の死生観や名誉心についても言及しています。彼は、日本人が死者を焼くことや死者の扱いについて驚きを示しつつ、名誉を重んじる姿勢が強いことにも注目しました。特に武士階級では名誉が重要視されており、この価値観が社会全体に影響を与えていると考察しています。

フロイスの観察は、日本文化への理解を深めるための貴重な資料であり、当時の社会構造や風習について多くの洞察を提供しています。