武田信玄について

基本情報

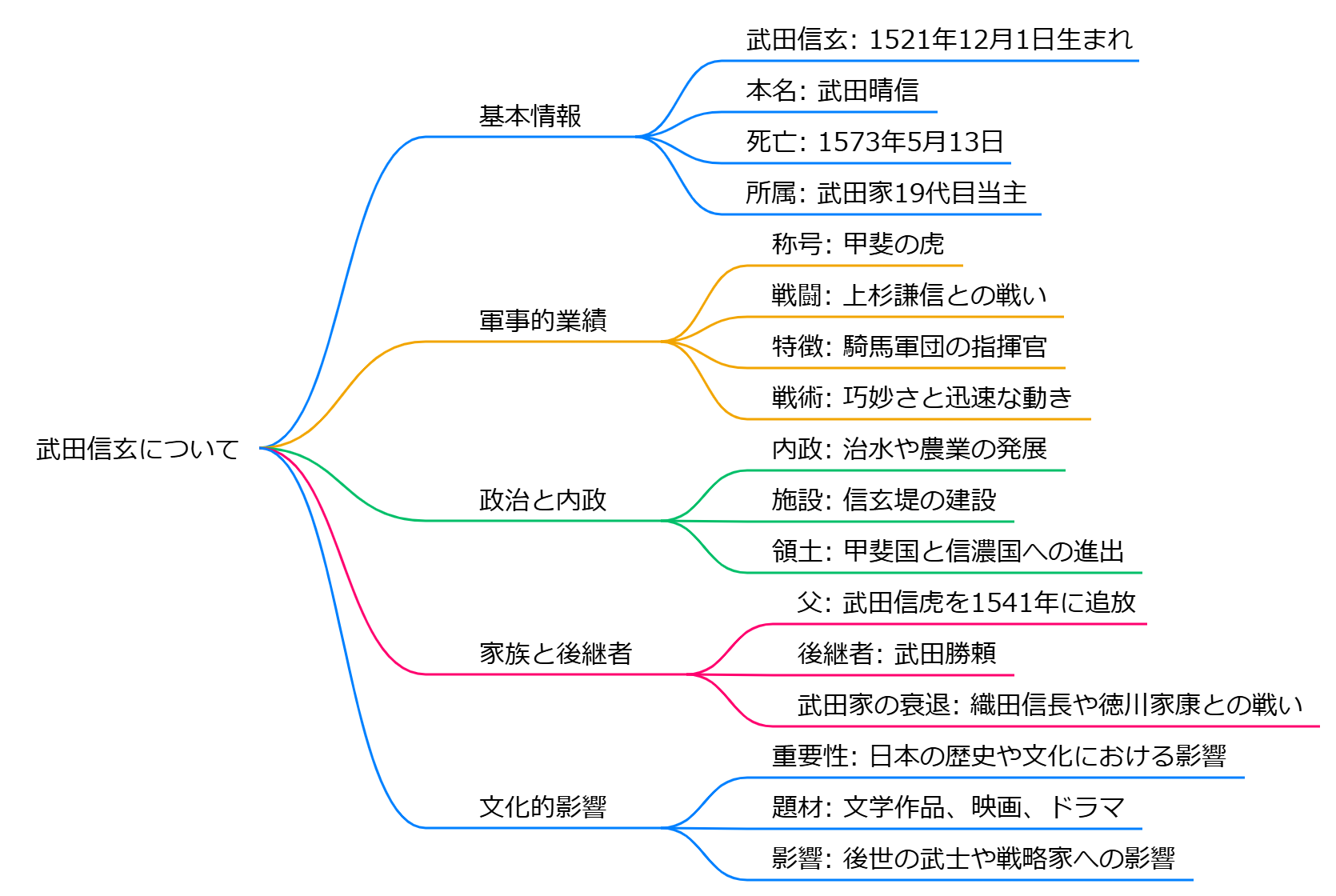

武田信玄(たけだ しんげん)は、1521年12月1日に甲斐国(現在の山梨県)で生まれ、1573年5月13日に信濃国(現在の長野県)で亡くなった日本の戦国時代の大名です。

彼の本名は武田晴信(たけだ はるのぶ)であり、後に仏教名の「信玄」を名乗るようになりました。

信玄は、武田家の19代目の当主であり、特にその軍事的才能と戦略で知られています。

軍事的業績

信玄は「甲斐の虎」と称され、特に騎馬軍団の指揮官として名を馳せました。

彼は上杉謙信との間で数度にわたる戦闘を繰り広げ、これらの戦いは日本の歴史において非常に有名です。

信玄の軍は、戦術的な巧妙さと迅速な動きで知られ、彼の指導の下で多くの勝利を収めました。

政治と内政

信玄は、甲斐国の内政にも力を入れ、治水や農業の発展に努めました。

彼は信玄堤を建設し、洪水の防止に貢献しました。

また、彼の治世下では、武田家の領土が拡大し、信濃国への進出も果たしました。

家族と後継者

信玄は1541年に父の武田信虎を追放し、家督を継承しました。

彼の後継者は息子の武田勝頼(たけだ かつより)であり、信玄の死後、武田家は次第に衰退していきました。

勝頼は、織田信長や徳川家康との戦いで敗北し、武田家の力は失われました。

文化的影響

武田信玄は、日本の歴史や文化において重要な人物であり、彼の生涯は多くの文学作品や映画、ドラマの題材となっています。

特に、彼の戦術や人間性は、後世の武士や戦略家に影響を与え続けています。

このように、武田信玄は日本の戦国時代における重要な大名であり、その軍事的才能と政治的手腕は、今なお多くの人々に尊敬されています。

武田信玄

武田信玄

武田信玄(たけだ しんげん)は、戦国時代の日本の著名な武将であり、甲斐の守護大名として知られています。本名は源晴信(みなもとの はるのぶ)で、幼名は勝千代(かつちよ)です。彼は1519年に生まれ、1573年に病死するまでの53年間、武田氏の16代当主として活躍しました。

## 生涯と業績

**出自と初期の活動**

武田信玄は、甲斐源氏の第19代当主であり、父は武田信虎です。1541年に家督を継ぎ、甲斐国主となりました。信玄はその後、領地を拡大し、特に上杉謙信との川中島の合戦で知られています。

**政治と経済**

信玄は戦略家としてだけでなく、優れた政治家でもありました。彼は民政に力を入れ、釜無川に信玄堤を築いて氾濫を防ぎ、新田開発を進めました。また、商業や職人集団の編成を進め、甲府を重要な城下町へと発展させました。

**戦略と軍事**

信玄は「風林火山」の軍旗で知られ、その戦術は非常に効果的でした。彼の軍隊は騎馬軍団として有名であり、特に敵軍に対して迅速かつ効果的な攻撃を行うことで知られています。

**晩年と死**

晩年には京都を目指して上洛の軍を起こしましたが、1573年に信州伊那で病死しました。死因については胃癌や結核などが考えられています。臨終の際には、自身の死を隠すよう遺言したとも言われています.

## 家族

信玄には長男義信を含む12人の子供がいましたが、長男と三男は早逝し、四男の勝頼が後を継ぎました。また、彼には6人の妻がいました.

武田信玄はその戦略や政治手腕から、日本史において非常に影響力のある人物として評価されており、現在も多くの人々に尊敬されています。

信玄堤の建設にどれくらいの時間がかかったの

信玄堤の建設には**17年**の歳月がかかりました。武田信玄公は、1560年(永禄3年)にこの堤防を完成させ、氾濫が頻発する釜無川の治水を目的とした斬新な治水構想を実施しました。

信玄堤の建設にどのような技術が使われたの

信玄堤の建設には、武田信玄が駆使した高度な治水技術が用いられました。以下にその主要な技術と特徴を示します。

## 主要な技術と構造

1. **霞堤の設計**:

- 信玄堤は「霞堤」と呼ばれる不連続な堤防構造を採用しており、洪水時には隙間から水がゆっくりと流れ出し、周囲に浸水することで流量を減少させます。この設計により、一箇所が決壊した場合でも全体の流入を防ぐことができます。

2. **出しと将棋頭**:

- 流れを安定させるために「出し」を用い、河川を分流させる「将棋頭」を配置しています。これによって、御勅使川の流れを二分し、その勢いを弱めてから釜無川に流し込む仕組みです。

3. **高岩の利用**:

- 自然の岸壁である「高岩」に流れをぶつけることで、さらに水勢を弱めています。高岩は流れのエネルギーを減少させる重要な役割を果たしています。

4. **石積み技術**:

- 信玄堤は石積みで構築されており、「行ってこい積み」と呼ばれる手法で石が積まれています。この技術は、江戸時代中期のものですが、信玄の時代にはまだ発展途上でした。

5. **植樹による防御**:

- 堤防周辺には植樹が行われており、土石や立木による自然の防御機能を活用しています。これにより、洪水時の被害を軽減する効果があります。

## 結論

信玄堤は、武田信玄によって450年以上前に築かれた治水システムであり、その設計と技術は現代でも評価されています。複合的なシステムにより、洪水から甲府盆地を守り続けており、日本の河川工学における重要な遺産となっています。

信玄堤の完成後、水害の被害はどの程度減少したの

信玄堤の完成後、洪水による被害は顕著に減少しました。信玄堤は、武田信玄が1541年から築いた治水施設であり、その設計は「霞堤」として知られています。この堤防は不連続に築かれ、洪水時には水を遊水地に導くことで、下流の被害を軽減する機能を持っています。

### 洪水被害の軽減

- **被害の減少**: 信玄堤の完成により、甲府盆地での洪水被害が大幅に減少しました。特に、御勅使川や釜無川が氾濫することによる被害が軽減され、新たな農地が開発されるなど、地域の農業生産力が向上しました。

- **治水機能**: 信玄堤は洪水時に上流側の堤防が決壊しても、次の堤防が浸水を防ぎ、一度流れ出た水を川に戻すことができます。この構造により、洪水による壊滅的な被害を防ぐことができました。

### 歴史的な影響

信玄堤の築造は、甲府盆地の発展に寄与し、中世末期以降の農業生産力向上にもつながりました。治水事業としての信玄堤の理念や手法は、現在でも地域の防災計画や流域管理に影響を与えています。

信玄堤の建設にどのくらいの人力が必要だったの

信玄堤の建設には、当時の技術と労働力を考慮すると、非常に多くの人力が必要でした。具体的な人数は記録されていませんが、以下のような情報が挙げられます。

## 建設の概要

- **時期**: 信玄堤は1560年頃に完成しました。

- **目的**: 甲府盆地を水害から守るため、釜無川と御勅使川の合流点に築かれました。

## 人力の投入

- **動員規模**: 信玄堤の建設には、地元住民や農民が動員され、多くの労働者が関与しました。推定では数百から数千人規模の労働力が必要だったと考えられています。

- **作業内容**: 工事は全て人力で行われ、掘削や土運びなどが中心でした。信玄は地域住民を集めて工事を進めるため、住民は普段の農作業を中断して参加することもあったとされています。

## 技術的な課題

- **難工事**: 当時は機械化が進んでおらず、全て手作業で行われたため、大変な労力と時間を要しました。信玄は約20年かけて治水事業を完遂したとされています。

信玄堤の建設は、単なる堤防の構築に留まらず、地域社会全体が協力して取り組んだ大規模な治水事業でした。このプロジェクトは、武田信玄の治世における重要な功績として評価されています。

信玄堤の建設はどのようにして資金を集めたの

信玄堤の建設において、武田信玄はさまざまな方法で資金を集めました。以下にその主な手段を示します。

## 資金調達の方法

**1. 富豪からの借入**

信玄は、領内の富豪から工事費用を借り入れることで資金を調達しました。この方法は、藩の財政状況を考慮しつつ、必要な資金を迅速に集めるために有効でした。

**2. 商人や職人の集住**

商人や職人を城下町に集めることで、経済活動を活性化させました。これにより、地域の税収が増加し、間接的に治水事業への資金供給が可能となりました。

**3. 地域経済の発展**

信玄は、堤の建設によって地域の水害リスクを低減し、その結果として農業や商業が発展することを目指しました。これにより、長期的な経済基盤が形成され、安定した収入源が確保されました。

信玄堤は1560年頃に完成し、その後も地域の治水システムとして機能し続けています。これらの資金調達手段は、信玄の治水政策と地域発展戦略において重要な役割を果たしました。

武田信玄と上杉謙信の関係はどのようだったの

武田信玄と上杉謙信の関係はどのようだったの

武田信玄と上杉謙信の関係は、戦国時代の日本における著名な宿敵関係として知られていますが、その背後には複雑な人間関係と戦略的な要素が存在します。

## 戦闘と宿敵関係

武田信玄(1519-1573)は甲斐国の大名であり、上杉謙信(1530-1578)は越後国の大名です。両者は1553年から1564年にかけて、主に川中島で5度にわたって激しい戦闘を繰り広げました。この戦いは、領地を巡る争いであり、特に第四次川中島の戦いでは両軍の知恵比べが展開されました。

## 戦略的な違い

信玄は北信濃の領土拡大を目指していたのに対し、謙信は越後を守るために戦っていました。このため、両者の戦闘目的が異なり、必要以上に激しく衝突することは少なかったとされています。実際、川中島の戦いでは、双方が勝利を主張する場面も見られました。

## 和平への意向

興味深いことに、信玄は死の直前に息子の勝頼に「謙信と和睦せよ」と遺言を残しました。これは、謙信を「勇ましい武士」と評価し、彼との関係を重視していたことを示しています。信玄は自らが和睦できなかったことを後悔しつつも、若い勝頼にはその可能性があると考えたようです。

## 人間的な側面

両者は互いに敬意を持っていたとされる一方で、個々の背景にも共通点がありました。幼少期から孤独や苦難を経験した二人は、互いに理解し合う部分もあったと考えられています。また、謙信は信玄が困難な状況にある際には塩の供給を途絶えさせないなど、一部では友情にも近い感情があったとも言われています。

## 結論

武田信玄と上杉謙信の関係は、宿敵としての戦闘だけでなく、人間的な理解や尊敬も含まれていました。最終的には両者とも自国の防衛や領土拡張を目指しつつも、お互いに一定の敬意を持って接していたことが特徴です。

武田信玄が上杉謙信と和睦するよう息子に伝えた理由は

武田信玄が上杉謙信と和睦するよう息子の勝頼に伝えた理由は、彼の戦略的な判断と謙信に対する信頼に基づいています。1573年、信玄は病床にありながら勝頼に「謙信と和睦せよ」と遺言しました。この指示には以下のような背景があります。

## 謙信への信頼

**1. 謙信の人格評価**

信玄は、上杉謙信を「勇ましい武士」として高く評価しており、彼が勝頼の若さを利用することはないと考えていました。信玄は「みんなで『頼む』と言えば、間違いが起きることもない」と述べ、謙信との関係が平和的であることを期待していました。

**2. 自身の後悔**

信玄は、自らが謙信に「頼む」と言えなかったことを後悔しており、そのため勝頼にはその機会を活かすように促しました。「必ず謙信に『頼む』と言うのだ」と強調し、勝頼がその言葉を使うことで良好な関係を築けると考えていたのです。

## 戦国時代の状況

**3. 戦争の疲弊**

長年にわたる戦争は双方に多大な疲弊をもたらしており、和睦によって資源や人員を温存することが重要でした。川中島での激しい戦闘を経て、両者とも正面衝突を避ける必要性が高まっていました。

**4. 武田家の未来への視点**

信玄は武田家の将来を考え、勝頼と家臣団が安定した関係を築くことが重要であると認識していました。和睦によって得られる平和な環境は、武田家が他の敵と対峙する際にも有利に働くと考えたのでしょう。

このように、武田信玄は上杉謙信との和睦を息子に託けることで、自らの過去の教訓を生かしつつ、武田家の将来を見据えた賢明な判断を下したと言えます。

川中島の戦いはどのように始まったの

川中島の戦いは、戦国時代の日本における重要な軍事衝突であり、主に武田信玄と上杉謙信の間で繰り広げられました。この戦いは、1553年から1564年にかけて5度の合戦が行われ、その多くが川中島周辺で発生しました。

## 戦いの背景

川中島の戦いは、武田信玄が信濃国(現在の長野県)への侵攻を開始したことから始まりました。1542年、信玄は甲斐国(現在の山梨県)の実権を掌握し、信濃に進出。信濃では村上義清や高梨政頼といった地方豪族が権力を持っていましたが、信玄はこれらの勢力を次々と討伐し、領土を拡大していきました。この過程で、北信濃の有力者である村上義清が信玄に敗れ、越後国(現在の新潟県)の上杉謙信に援助を求めることになります。

## 初戦とその後

第一次合戦は1553年に発生し、この時長尾景虎(後の上杉謙信)が北信濃の人々を支援するために武田軍と初めて交戦しました。武田軍は犀川を挟んで長尾軍と対峙し、両軍は約200日間にわたって睨み合う状態となりました。このような状況は、その後も続き、上杉謙信は自国防衛のために12年間にわたり5度出兵することになります。

## 戦闘の特徴

川中島の戦いでは、主に小競り合いや陣地争奪戦が展開されましたが、大規模な決戦には至らないことが多かったです。しかしながら、第四次合戦(1561年)の「八幡原の戦い」は特に激しいものであり、両軍ともに数千人の死者を出す結果となりました。この戦闘では、武田軍が上杉軍を挟み撃ちしようとしたものの、上杉謙信が巧みに対抗し、互角の結果となりました。

## 結論

川中島の戦いは、日本の歴史において非常に象徴的な出来事であり、武田信玄と上杉謙信という二大名将の対立を通じて、多くの戦術や戦略が生まれました。最終的には、武田軍が信濃地方をほぼ支配下に置く結果となり、この地域での権力闘争は続いていくことになります.

武田信玄と上杉謙信の戦いはどれくらい続いたの

武田信玄と上杉謙信の戦いは、主に「川中島の戦い」として知られ、1553年から1564年までの約12年間にわたって行われました。この期間中、両者は計5回の主要な戦闘を繰り広げました。

## 川中島の戦いの詳細

**戦闘の期間**

- **1553年**(天文22年)から**1564年**(永禄7年)まで。

**主な戦闘**

1. **第一次川中島の戦い** (1553年)

2. **第二次川中島の戦い** (1555年)

3. **第三次川中島の戦い** (1557年)

4. **第四次川中島の戦い** (1561年) - 最も激しい戦闘。

5. **第五次川中島の戦い** (1564年)

### 戦闘の背景

- 川中島は北信濃の重要な地域であり、両者はこの地を巡って激しい争奪戦を繰り広げました。信玄は信濃全域の掌握を目指し、謙信はその侵略を阻止するために出兵しました。

### 結果

- 結局、両者ともに勝利を主張し、決着はつかなかったとされていますが、川中島地域は武田軍の勢力下に入ることとなりました。

上杉謙信が武田信玄を助けるためにした行動は

上杉謙信が武田信玄を助けるために行った行動は、特に「敵に塩を送る」として知られるエピソードが有名です。この行動は、謙信が信玄に対して塩を送ったことから始まります。信玄は当時、食料不足に苦しんでおり、敵である謙信からの支援は非常に珍しいものでした。これは、敵対関係にある者同士でも、困難な状況にある相手には手を差し伸べるという道義的な行動を示しています。

**背景と意義**

1. **川中島の戦い**: 上杉謙信と武田信玄は、川中島の戦いで数度にわたり激しく戦いました。特に第四次合戦では、両者の軍が衝突し、謙信は信玄の本陣に奇襲をかけたとされています。このような敵対関係の中で、謙信が塩を送ったことは、彼の義理堅さや戦国時代の武士道精神を象徴しています。

2. **経済的な側面**: 一方で、謙信が塩を高値で売りつけたという説も存在します。この説によれば、彼は商才を持ち合わせており、信玄の困窮をビジネスチャンスと見なした可能性があります。実際、謙信は一代で多大な富を築いたことからも、その商業的センスが伺えます。

3. **信玄の評価**: 武田信玄もまた、上杉謙信に対して高く評価しており、彼が病床にあった際には息子の勝頼に「謙信と和睦せよ」と遺言したと言われています。これは、謙信が誠実で義理堅い武将であると認識していたからです。

このように、上杉謙信の行動は単なる敵への支援以上の意味を持ち、彼の人間性や戦国時代の価値観を反映しています。

武田信玄が上杉謙信を評価した理由は

武田信玄が上杉謙信を評価した理由は、主に彼の**人格**と**軍事的能力**に関連しています。

1. **義の心と人格の評価**: 信玄は、謙信が「義に厚い武士」として知られていることを高く評価しました。彼は、謙信を「信頼していい人物」とし、息子の勝頼に対して和睦を勧める際に、「謙信は勇ましい武士だから心配はいらない」と述べています。これは、信玄が謙信の人間性を深く理解し、彼を尊敬していたことを示しています。

2. **軍事的才能の認識**: 信玄は、謙信を「日本無双の名将」として評価しており、その戦術や戦略においても非常に高い能力を持っていると認識していました。特に川中島の戦いでの激闘を通じて、お互いの実力を認め合う関係が築かれました。

3. **敵としてのリスペクト**: 信玄と謙信は宿敵でありながら、お互いに対するリスペクトがありました。信玄は、謙信との戦いを通じて彼の実力を認め、またその義侠心からも影響を受けていました。戦国時代において、敵対関係にある者同士でも相手を尊重する姿勢は珍しく、その点でも信玄は謙信を特別視していたと言えます。

これらの要素から、武田信玄は上杉謙信を単なる敵ではなく、一人の優れた武士として深く評価し、尊敬していたことが明らかです。

信玄が政治家としての手腕を発揮した具体例は

信玄が政治家としての手腕を発揮した具体例は

武田信玄は戦国時代の名将として知られていますが、優れた政治家としての手腕も発揮しました。以下に信玄の政治的手腕の具体例を示します。

## 内政の充実

### 法制度の整備

信玄は「甲州法度之次第」という分国法を制定しました。この法令により、領国内の秩序を確立し、武士の行動規範、農民の負担軽減、商取引のルール設定など幅広い領域をカバーしました。

### 治水事業

信玄の最も顕著な業績の一つは、釜無川に「信玄堤」を築いたことです。約20年の歳月をかけて完成させたこの事業は、氾濫を防ぎ、新田開発を可能にしました。

### 産業振興

信玄は積極的に産業振興に取り組みました:

- 金山開発と金貨の製造・流通

- 葡萄や桑の栽培、絹産業と酒造業の促進

## 統治体制の革新

### 人材登用と家臣団の強化

信玄は検地や棟別調査を実施し、優秀な家臣を各地の城将として配置するなど、家臣団の増強を図りました。

### 合議制の導入

信玄は重要な決定を下す際に「会議」を盛んに行い、家臣たちの意見を自由に述べさせました。これにより、家臣たちの能力を最大限に引き出し、意見具申や諫言が活発に行われる風土を作り出しました。

### 交通網の整備

道路網を拡充させ、商業活動と軍事の迅速な移動を可能にしました。

これらの政策により、信玄は単なる武将ではなく、優れた政治家としての手腕を発揮し、甲斐国の発展に大きく貢献しました。彼の政策は、軍事力の強化だけでなく、経済的繁栄と社会の安定をもたらし、領民からの支持を得ることにも成功しました。

甲州法度之次第の具体的な内容は

甲州法度之次第は、武田晴信(信玄)が制定した戦国時代の分国法で、以下のような具体的な内容を含んでいます:

1. 家臣団の統制に関する規定:

- 喧嘩両成敗による家臣間の私闘禁止

- 他国の武将や大名との無断の婚姻関係禁止

- 所領の相続・売買の規制

2. 領国内の治安維持:

- 領内の平和確保のための規定

- 治安警察に関する規定

3. 経済・行政に関する規定:

- 年貢の取り決め

- 農民の逃散禁止

4. 法的規定:

- 家臣や領民の権利に関する条項

- 闕所(けっしょ)の許可制

5. その他の特徴:

- 全57カ条から成る包括的な法典

- 今川氏の「今川仮名目録」を参考に制定された

甲州法度之次第は、家臣団の統制、領地経営、法秩序の維持を目的とし、武田氏の支配体制を強化するための重要な法的基盤として機能しました。

新田開発が領民にどのような影響を与えたか

新田開発は領民に以下のような影響を与えました:

## 社会的影響

1. 農民の自立促進: 新田開発は、貧窮農民や隷属農民に一人前の百姓になる機会を提供しました。これにより、封建小農民の自立が促進され、近世社会の物質的基盤が創出されました。

2. 新しい村落構造の形成: 新田開発によって形成された集落は、列村や散村のような独特の景観を生み出しました。これらの新しい村落構造は、その後の地域社会の基盤となりました。

## 経済的影響

1. 耕地の拡大: 新田開発は、それまで耕作が困難だった地域を農地として活用することを可能にしました。これにより、農業生産の拡大がもたらされました。

2. 年貢対象の増加: 領主にとって、新田出百姓の増加は年貢徴収対象の増加に直接つながりました。

## 労働と土地所有

1. 労働負担の増加: 新田開発には莫大な労働力が必要とされ、領民は開発作業に動員されました。

2. 土地所有形態の変化: 新田開発によって、新たな土地所有形態が生まれました。例えば、村請新田では農民の耕地が均分化される傾向がありました。

## 地域差

1. 東日本と西日本の違い: 東日本では内陸部の開発が主であったのに対し、西日本では海岸部の干拓が中心でした。また、開発のピークにも時期的な差がありました。

新田開発は、農民の社会的地位を向上させる一方で、幕府体制の確立に伴い、農民を土地に縛り付ける結果ももたらしました。このように、新田開発は領民の生活に多面的な影響を与え、近世社会の構造を大きく変えていったのです。

金山の開発が領民にどのように役立ったか

金山の開発は、佐渡の領民に多様な形で利益をもたらしました。以下に主な影響を示します。

## 経済的影響

**雇用機会の創出**

金山の開発により、採掘や精錬などの直接的な雇用が生まれました。また、鉱山向けの商品生産が盛んになり、間接的な雇用も増加しました。

**新田開発**

鉱山労働者の食糧需要に対応するため、新田開発が行われました。これにより農業生産が拡大し、農民の収入増加につながりました。

## インフラ整備

**交通網の発達**

金銀を江戸へ運搬し、鉱山で必要な物資を島外から運び込むために、港や街道が整備されました。これにより、領民の移動や物流が改善されました。

**都市化の進展**

鉱山を中心としたまちづくりが行われ、例えば相川では人口が爆発的に増加し、一時期5万人にまで達しました。

## 技術と文化の発展

**先進技術の導入**

鉱山開発に伴い、最先端の採掘・精錬技術が島に導入されました。これらの技術は他の産業にも波及し、地域全体の技術力向上に貢献した可能性があります。

**文化的交流**

全国各地から人々が集まったことで、文化的な交流が促進され、領民の視野が広がりました。

## 長期的影響

**産業の多様化**

鉱山が閉山した後も、例えば西三川砂金山の地域では、かつての砂金採取者たちが農業に転換し、現在まで地域に住み続けています。これは、鉱山開発が長期的な地域の持続可能性に寄与した例と言えます。

金山の開発は、直接的な経済効果だけでなく、インフラ整備、技術革新、文化交流など、多面的に領民の生活向上に貢献しました。しかし、環境への影響や労働条件の問題など、負の側面もあった可能性があることに留意する必要があります。

三方ヶ原の戦いでの戦略は

三方ヶ原の戦いにおける武田信玄と徳川家康の主な戦略は以下のようでした:

武田信玄の戦略:

1. 遠江国への侵攻を綿密に準備し、事前に豪族への調略を行った。

2. 降伏した豪族の所領を安堵し、味方に引き入れた。

3. 二俣城を攻略し、浜松城への補給線を脅かした。

4. 浜名湖北方の街道を確保し、遠江を分断する作戦を立てた。

5. 堀江城を攻略して浜松城を兵糧攻めにする計画を立てた。

6. 魚鱗の陣を敷き、家康を待ち構えた。

徳川家康の戦略:

1. 当初は浜松城での籠城戦を想定していた。

2. 武田軍の動きを見て、三方ヶ原から祝田の坂を下る武田軍を背後から襲う積極攻撃策に変更した。

3. 織田からの援軍を加えた連合軍を率いて追撃に出た。

4. 鶴翼の陣を取り、兵力を大きく見せることで相手の動揺を誘おうとした可能性がある。

信玄の戦略は、浜松城を直接攻撃せずに周辺の城を落として兵糧攻めにするという巧妙なものだった。一方、家康は武田軍の目的地を予測し、打って出る決断をしたが、結果的に信玄の策略にはまることとなった。この戦いは、信玄の周到な準備と戦略的思考、そして家康の誤算が明確に表れた戦いであったと言える。

信玄が三方ヶ原で徳川勢を粉砕した理由は

信玄が三方ヶ原で徳川勢を粉砕した理由は

武田信玄が三方ヶ原の戦いで徳川家康率いる連合軍を粉砕した理由は、以下の要因が複合的に作用した結果だと考えられます。

## 戦略的優位性

信玄は、三方ヶ原台地に**魚鱗の陣**を敷き、万全の態勢で徳川軍を待ち構えていました。この陣形は、敵の攻撃を分散させる効果的な戦術でした。

## 兵力差

両軍には**圧倒的な兵力差**がありました。武田軍が3万人に対し、徳川・織田連合軍はわずか1万人でした。この数的優位が、勝利の大きな要因となりました。

## 家康の戦略的ミス

家康は当初、籠城戦の準備を進めていましたが、突如として出陣を決断しました。この判断は以下の理由によるものと考えられています:

1. 信玄の挑発に乗った可能性

2. 家臣や国人衆の信頼を得るため

3. 二俣城を守るため

## 信玄の巧みな戦略

信玄は、家康が攻撃を仕掛けてくると予想した場所に伏兵を配置し、家康軍を包囲する戦略を立てていました。また、信玄は遠江侵攻の前から、周辺の豪族への調略を行い、味方に引き入れるなど、周到な準備を行っていました。

## 結論

信玄の周到な準備と戦略、圧倒的な兵力差、そして家康の判断ミスが重なり、三方ヶ原の戦いで武田軍が徳川連合軍を粉砕する結果となりました。信玄の巧みな戦略が、家康を不利な戦いへと引き込んだのです。

信玄が三方ヶ原で勝利した場合の武田家の将来はどうなっていたの

武田信玄の三方ヶ原の戦いにおける勝利は、武田家の将来に大きな影響を与えましたが、必ずしも長期的な繁栄につながらなかった可能性があります。

## 短期的な影響

信玄の勝利により、武田家は以下のような短期的な利点を得ました:

1. 遠江と三河方面での優位性の確立

2. 上洛への足がかりの獲得

3. 徳川家康への大打撃

## 長期的な展望

しかし、この勝利が武田家の長期的な繁栄につながらなかった可能性があります:

**織田信長との対立激化**

信玄の西上作戦は、織田信長との対立を深刻化させました。信長は武田軍の侵攻を重大な脅威と認識し、より積極的な対抗策を講じた可能性があります。

**多方面との同時対立**

信玄は織田、徳川、上杉の三大名と同時に争う状況に陥りました。これは武田家にとって大きな負担となり、長期的には不利に働いた可能性があります。

**幕府との関係変化**

信玄の勝利を見た足利義昭が、織田信長を見限って信玄と結んで政権維持を図る方針に転換した可能性があります。

## 信玄死後の展開

信玄の死後、状況は大きく変化しました:

1. 織田信長と徳川家康は信玄の死によって生じた空白を利用し、武田軍との戦力差を拡大しました。

2. 信長は京都から足利義昭を追放し、勢力を拡大しました。

3. 家康も武田軍への反撃に転じ、失った城を奪還していきました。

## 結論

三方ヶ原の戦いでの勝利は、武田家に一時的な優位をもたらしましたが、長期的には多くの敵を作り、政治的孤立を招いた可能性があります。信玄の死後、その影響力の低下と共に、武田家の将来は不安定なものとなっていったと考えられます。最終的に、武田氏は天正10年(1582年)に織田・徳川連合軍によって滅ぼされることとなりました。

三方ヶ原の戦いが信玄の西上作戦にどのような影響を与えたの

三方ヶ原の戦いは、武田信玄の西上作戦に重大な影響を与えましたが、その影響は複雑で多面的です。

## 戦略的影響

三方ヶ原の戦いは、武田軍の強さを改めて世に知らしめる結果となりました。徳川家康を敗走させたことで、武田軍の軍事的優位性が明確になりました。しかし、この勝利にもかかわらず、西上作戦の最終目標達成には至りませんでした。

**作戦の停滞**: 三方ヶ原での勝利後、信玄軍は浜松城の手前で引き返しています。これは戦術的には成功したものの、戦略的には西上作戦の進展を妨げる結果となりました。

## 政治的影響

三方ヶ原の戦いは、当時の政治情勢にも影響を与えました。

**足利義昭との関係**: 従来の通説とは異なり、三方ヶ原での武田信玄の勝利を見た足利義昭が、織田信長を見限って信玄と結んで政権維持を図る方針に転換したという説があります。

## 信玄の健康問題

三方ヶ原の戦い後、信玄の健康状態が西上作戦の進展に大きな影響を与えました。

**病状悪化**: 戦いの後、信玄の病状は良くならず、全軍が駐屯したまま大きな動きを見せることはありませんでした。

**撤退と死去**: 4月に入り、病気療養を目的として甲府への全軍撤退が命じられ、4月12日に信玄は信濃国駒場で死去しました。これにより、武田信玄の西上作戦は頓挫することになりました。

## 結論

三方ヶ原の戦いは、武田軍の軍事的優位性を示す一方で、信玄の健康悪化という予期せぬ要因により、西上作戦の最終目標達成を妨げることとなりました。この戦いは、信玄の西上作戦に一時的な勢いを与えたものの、結果的には作戦の中断と信玄の死去につながり、武田氏の天下統一の野望に終止符を打つことになったのです。

信玄が三方ヶ原で敗れた場合、武田家の歴史はどう変わっていたの

この質問は仮説に基づくものですが、もし武田信玄が三方ヶ原の戦いで敗北していたら、武田家の歴史は大きく異なっていたと考えられます。

## 領土と影響力の喪失

三方ヶ原での敗北は、武田家にとって深刻な打撃となっていたでしょう。

- 遠江や三河への進出が阻止され、既存の領土を失う可能性が高かったと考えられます。

- 駿河における北条氏との対立がより激化し、今川領国の確保が困難になっていたかもしれません。

## 上洛計画の頓挫

信玄の三方ヶ原への進軍は上洛が目的だったとされています。敗北していれば、この上洛計画は頓挫し、織田信長に対抗する勢力としての地位を失っていたでしょう。

## 徳川家康との力関係の逆転

三方ヶ原の戦いは家康にとって生涯最大の敗北でした。もし逆の結果になっていれば:

- 徳川家康との対立関係が変化し、両者の力関係が逆転していた可能性があります。

- 家康が勢力を拡大し、武田家が衰退する結果となっていたかもしれません。

## 武田家の内部問題

信玄は三方ヶ原の戦いの翌年に病死しましたが、もし敗北していれば:

- 後継者問題がより早期に浮上し、武田家の内紛を招いた可能性があります。

- 家臣団の結束が弱まり、内部崩壊のリスクが高まっていたかもしれません。

## 戦国大名としての地位低下

三方ヶ原での勝利は武田家の軍事力を示す重要な出来事でした。敗北していれば:

- 戦国大名としての威信が大きく損なわれていたでしょう。

- 他国からの侵攻を招き、より早期に武田家が滅亡していた可能性もあります。

結論として、三方ヶ原での敗北は武田家の歴史を大きく変えていた可能性が高く、その後の戦国時代の展開も異なるものになっていたと推測されます。

三方ヶ原の戦いが信玄と織田信長の関係にどのような影響を与えたの

三方ヶ原の戦いは、武田信玄と織田信長の関係に決定的な影響を与えました。

この戦いは、それまで同盟関係にあった信玄と信長の関係を完全に敵対関係へと転換させました。1565年に信長は娘を信玄の息子に嫁がせるなど、両者は友好関係を築いていました。しかし、1572年10月に信玄が徳川家康を攻めたことで、信長は家康に3000人の援軍を送り、12月22日の三方ヶ原の戦いで両軍が激突しました。

この信玄の行動に対し、信長は激怒しました。信長は信玄を「侍の義理を知らない」と非難し、「今後、義絶するつもり」「もう永遠に仲直りを考えることなどない」と宣言しました。信長にとって、信玄の裏切りは「青天の霹靂、寝耳に水の出来事」であり、それまでの慇懃な態度から一転して敵対関係となりました。

この戦いの結果、信長は東側からの脅威に直面することとなり、信玄を最も恐れる武将として認識するようになりました。信玄の死後も、信長の怒りは収まらず、武田家全体への恨みへと発展しました。最終的に、信長は長篠・設楽原の戦いで武田軍を駆逐し、その後武田家を滅亡させるに至りました。

三方ヶ原の戦いは、信長と信玄の7年間の友好関係を一瞬にして崩壊させ、両者の関係を不可逆的に敵対へと変化させた決定的な転換点となったのです。

三方ヶ原の戦いが信玄の戦略にどのような変化をもたらしたの

三方ヶ原の戦いは、武田信玄の戦略に重要な変化をもたらしました。

## 西上作戦の成功と拡大

三方ヶ原の戦いでの勝利により、信玄の西上作戦は大きく前進しました。この成功は以下のような戦略的変化をもたらしました:

1. **織田信長への圧力強化**: 三方ヶ原での勝利により、信玄は織田信長に対してより強力な圧力をかけることが可能になりました。

2. **足利義昭との関係変化**: 従来の通説とは異なり、信玄の勝利が足利義昭の織田信長討伐要請の原因となった可能性があります。これにより、信玄は将軍との関係を強化し、政治的影響力を拡大する機会を得ました。

## 戦術の洗練

三方ヶ原の戦いを通じて、信玄は以下のような戦術的な変化も見せました:

1. **兵站路の遮断**: 信玄は浜松城を直接攻撃せず、堀江城を攻めて家康の兵糧路を絶つ戦略を採用しました。

2. **柔軟な作戦変更**: 堀江城攻略が困難になると、信玄は東三河の吉田城と田原城を水陸両面から攻める作戦に変更しました。

3. **要所の確保**: 野田城の攻略を開始するなど、戦略的要衝の確保に努めました。

## 長期的な展望

三方ヶ原の戦いの成功により、信玄は以下のような長期的な戦略変化を考えていた可能性があります:

1. **西進の加速**: この勝利により、信玄は更なる西進を加速させる機会を得ました。

2. **上洛への野心**: 『甲陽軍鑑』によれば、信玄は「遠州・三河・美濃・尾張に発向して、存命の間に天下を取つて都に旗をたて」ることを望んでいたとされます。

3. **信長包囲網の形成**: 三方ヶ原の勝利は、信長を包囲するための重要な一歩となりました。

このように、三方ヶ原の戦いは信玄の戦略に多面的な変化をもたらし、彼の影響力と野望を大きく拡大させる転機となりました。しかし、信玄の突然の死により、これらの戦略的変化は完全には実現されませんでした。

信玄が仏門に入った理由は

信玄が仏門に入った理由は

武田信玄が仏門に入った理由には、いくつかの重要な要素があります。

## 精神的な安らぎの追求

信玄は戦国時代の武将として、数多くの戦闘を経験しました。こうした激動の中で、心の平安を求めることは非常に重要でした。出家は、彼にとって精神的な安らぎを得る手段であり、仏教の教えに従うことで内面的な平和を求めたと考えられます。

## 教えを受けた僧侶との関係

信玄は、多くの名僧から教えを受けました。その中でも特に快川紹喜から学んだ「動じない心」が、彼の人生観や判断力に大きな影響を与えました。この教えは、戦場で冷静さを保つためにも重要であり、信玄はこの心構えを実践するために仏門に入ったとされています。

## 政治的・社会的背景

信玄が出家した背景には、当時の社会情勢や宗教的な風潮も影響しています。戦国時代は末法思想が広まり、人々が来世への不安を抱えていたため、多くの武士が出家することが一般的でした。信玄もまた、このような社会的な流れの中で仏門に入ったと考えられます。

## 宗教的信念と道徳的責任

出家することで、信玄は仏教の教えに基づく道徳的責任を自覚し、戦国武将としての役割と矛盾しない形で自らの行動を見つめ直す機会を得たと言えるでしょう。彼は戦い続ける一方で、仏教的な価値観を持ち続けたことが彼の特徴でもあります。

これらの要因が重なり合い、武田信玄は仏門に入る決断をしたと考えられます。

信玄が仏門に入った際の具体的な経緯は

武田信玄が仏門に入った具体的な経緯は、以下のように整理できます。

## **出家の時期と背景**

信玄は永禄2年(1559年)2月に出家しました。この時期は、彼が信濃をほぼ平定し、信濃守護に任命されたことが背景にあります。また、相模後北条氏での大飢饉が影響し、同じく武田領国でも飢饉が広がっていたため、出家は代替わりの演出として行われた可能性があります。

## **導師と法名**

出家の際、信玄は長禅寺の住職である岐秀元伯を導師として迎え、「徳栄軒信玄」という法名を授かりました。岐秀元伯は信玄の幼少期からの教育者であり、彼に儒学や治国の基本を教えた重要な存在です。

## **長禅寺の創建**

信玄は母大井夫人の菩提寺として長禅寺を創建しました。母の死後、彼は岐秀元伯を迎え入れ、寺を新たな地に移して改めて長禅寺と命名しました。この寺は臨済宗妙心寺派に属し、信玄が深く帰依した場所でもあります。

## **仏教への帰依**

信玄は出家後も仏教に対する強い帰依を示し、戦国武将としての活動と並行して禅僧との交流や修行を続けました。彼は戦場でも冷静さを保ち、「紅炉上一点の雪」という言葉で心の平静を表現したエピソードが伝わっています。

このように、武田信玄の出家は彼の政治的背景や個人的な信仰心から生まれた重要な出来事でした。

信玄が仏門に入った理由とその影響は

武田信玄が仏門に入った理由とその影響については、いくつかの重要な要素があります。

## 出家の理由

1. **精神的安らぎの追求**: 信玄は、戦乱の世を生き抜く中で心の平安を求め、仏教に深く帰依しました。彼の出家は、内面的な成長や精神的な安定を得るための手段と考えられています。

2. **政治的背景**: 1559年、信玄は第三次川中島の戦い後に出家しました。この時期、信濃をほぼ平定したことや、相模での飢饉が影響し、代替わりを演出するための政治的戦略としても出家が選ばれたとされています。出家することで、領民に対する責任を軽減し、支持を得る狙いもあったと考えられます。

3. **師との関係**: 信玄は岐秀元伯を導師として出家し、その後も彼との深い絆を持ち続けました。このような師弟関係は、信玄にとって精神的な支えとなり、仏教的な教えを通じて自己修養を促進しました。

## 出家の影響

1. **社会貢献**: 信玄は甲斐善光寺を建立し、この寺院は単なる宗教施設ではなく、民衆の教育や救済の場として機能しました。これにより、信玄の行動は地域社会への貢献として評価されました。

2. **政治的統治**: 出家後も信玄は実質的な権力を保持しつつ、仏教的な徳を示すことで領民との関係を強化しました。彼の出家は、武士としての威厳を保ちながらも、慈悲深い政策を実施する一因となりました。

3. **精神的影響**: 出家によって得た精神的な安定は、信玄自身だけでなく、その周囲にも良い影響を与えました。彼が仏教に基づいた価値観を持つことで、領民や家臣たちにも倹約や質素な生活が広まるなど、社会全体に肯定的な影響が及びました。

信玄の出家は、個人的な選択であると同時に、その時代における政治的・社会的背景とも密接に関連しており、彼自身とその領国に多大な影響を与えました。

信玄が仏門に入った後、戦略にどのような変化があったか

信玄が仏門に入った後、彼の戦略にはいくつかの顕著な変化が見られました。

## **出家による影響**

信玄は1559年に出家し、「信玄」という法号を授かりました。この出家は、彼の精神的な安定を図ると同時に、武士としての義務感を強調するものでした。仏教の教えに基づく価値観が、彼の戦略や内政に影響を与えたと考えられています。

## **富国強兵策の強化**

信玄は甲斐国を守るため、「富国強兵」を基本方針として推進しました。彼は内政を充実させ、特に農業や治水事業に力を入れました。これにより、領土の経済基盤を強化し、軍事力を高めることに成功しました。例えば、釜無川の治水事業や金山開発は、信玄の内政政策の一環として重要でした。

## **慎重な外交と軍事行動**

信玄は出家後も外交戦略を重視し、特に上杉謙信との関係を考慮しながら慎重に行動しました。彼は南下作戦を計画する際にも、大義名分や準備を整えることに時間をかけました。このような慎重さは、彼の軍事行動にも反映されており、小さな城を落とす際にも万全を期す姿勢が見られました。

## **西上作戦の展開**

1572年から1573年にかけて行われた「西上作戦」は、信玄が仏門に入った後の重要な軍事行動です。この作戦では、武田軍が同時に複数の地域へ侵攻し、迅速な勝利を収めました。信玄はこの作戦で、自らの軍事力を最大限に活用し、敵国への圧力を強化しました。

## **結論**

武田信玄が仏門に入った後、その戦略は精神的な側面と実質的な軍事・内政政策の両方で変化しました。出家によって得た精神的な安定が、彼の富国強兵策や慎重な外交・軍事行動に寄与し、戦国時代における彼の地位を確立する要因となりました。

信玄が仏門に入った際の快川紹喜の役割は

快川紹喜(かいせん じょうき)は、武田信玄が仏門に入った際に重要な役割を果たしました。彼は1564年に信玄に招かれて恵林寺の住職となり、信玄の精神的な師として深い信頼関係を築きました。

## 快川紹喜の役割

**精神的支柱**

快川は信玄に「機山」の号を授け、彼の精神的成長を助けました。信玄は多忙な戦国時代の中で、快川から臨済宗の教えを学び、精神的な安定を求めていました。

**外交的役割**

また、快川は武田氏と美濃斎藤氏との間の外交僧としても活動し、両者の関係を調整する役割も担っていました。特に1565年には、信玄の嫡男・武田義信が謀反を企てた際に、快川が調停役として介入しました。

**葬儀の執行**

信玄が1573年に死去した際には、快川が大導師として葬儀を執り行い、信玄の遺志を尊重しました。この葬儀は盛大であり、快川は武田家の精神的支柱として重要な役割を果たしました。

快川紹喜はその後も武田勝頼の師となり、武田家の滅亡まで影響力を持ち続けました。彼は1582年に恵林寺で焼死し、その際には「心頭滅却すれば火も自ずから涼し」という言葉を残しました。

信玄が仏門に入った理由とその精神的影響は

武田信玄が仏門に入った理由とその精神的影響については、いくつかの側面があります。

## 出家の理由

**1. 政治的背景**

信玄は1559年に出家し、「信玄」と名乗りました。この出家は、当時の社会情勢や武田家の状況と深く関係しています。特に、信濃をほぼ平定した時期であり、相模後北条氏の飢饉が影響していたことから、出家は代替わりを演出する手段としても利用されたと考えられています。

**2. 精神的安らぎ**

戦乱の世を生き抜いた武士たちにとって、出家は心の平安を求める重要な手段でした。信玄もまた、戦士としての役割から一時的に解放されることで、内面的な安らぎを得ようとした可能性があります。

**3. 仏教への帰依**

信玄は仏教に深く帰依し、甲斐善光寺を建立しました。この寺院は単なる宗教施設ではなく、民衆の教育や救済の場として機能しました。彼の行動は、宗教的実践と社会貢献を融合させたものとして評価されています。

## 精神的影響

**1. 武士道との調和**

信玄は仏教の教えを通じて武士道との調和を図り、戦いにおける倫理や道義について深く考察しました。彼は家臣団にも仏教の教えを心に留めるよう勧めており、精神的な指導者としての一面も持っていました。

**2. 価値観の変化**

出家によって信玄は自己中心的な欲望から解放され、本来の善性や良知を重んじるようになったと考えられます。彼の思想は周囲にも影響を与え、武士たちがより慈悲深い行動を取るきっかけとなった可能性があります。

このように、武田信玄の出家は単なる宗教的行為ではなく、彼自身やその周囲への深い精神的影響を持つ重要な選択であったと言えます。