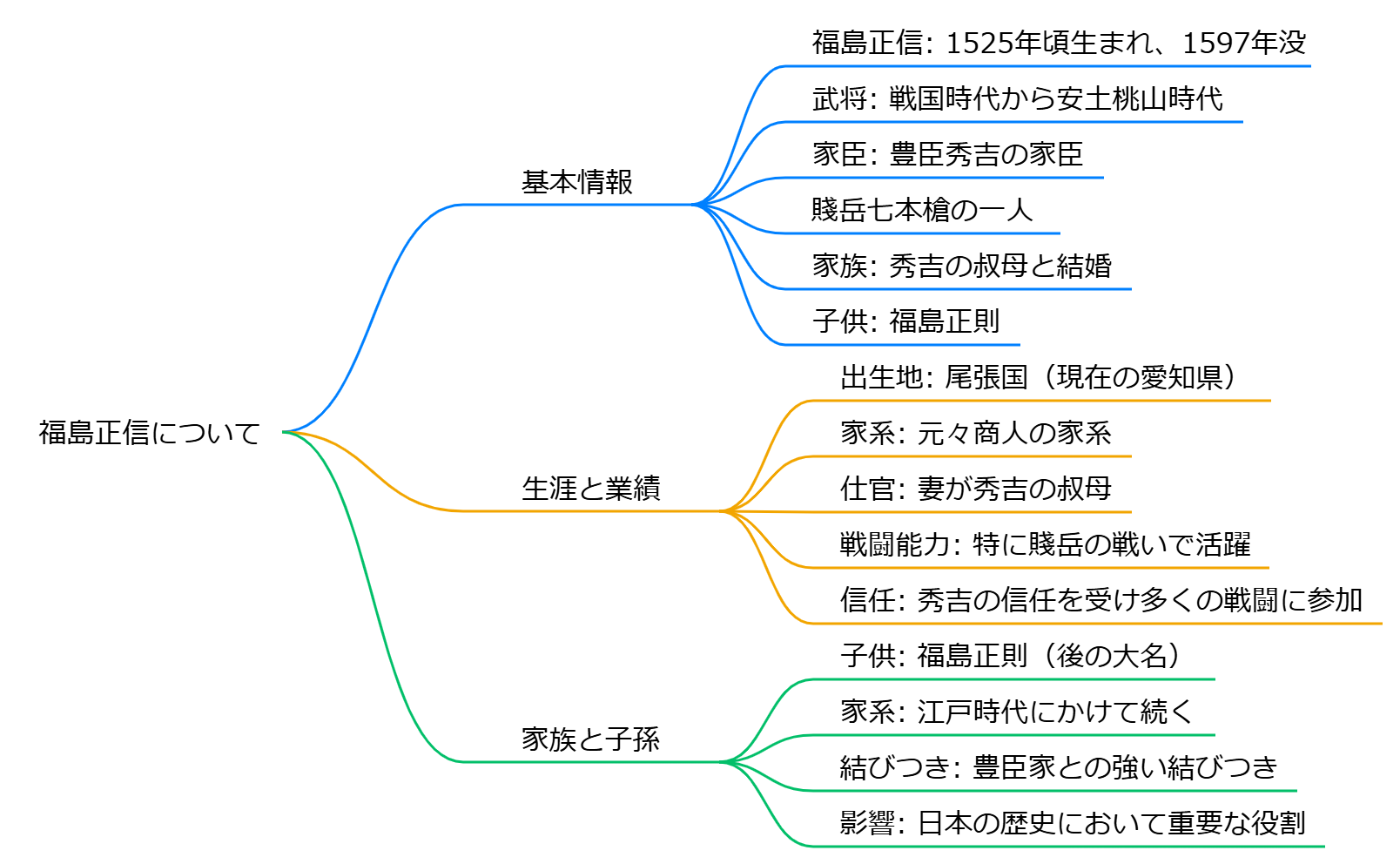

福島正信について

基本情報

福島正信(ふくしま まさのぶ)は、1525年頃に生まれ、1597年5月11日に亡くなった日本の武将であり、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍しました。

彼は豊臣秀吉の家臣であり、賤岳七本槍の一人として知られています。

正信は、秀吉の叔母と結婚しており、彼の子供である福島正則もまた著名な武将です。

生涯と業績

福島正信は、尾張国(現在の愛知県)で生まれました。

彼は元々商人の家系に生まれましたが、妻が秀吉の叔母であったため、秀吉に仕官しました。

彼は戦闘においても優れた能力を発揮し、特に賤岳の戦いでの活躍が評価されました。

正信は、秀吉の信任を受けて多くの戦闘に参加し、彼の軍事的成功に寄与しました。

家族と子孫

正信の子供である福島正則は、後に大名として知られ、彼の家系は江戸時代にかけて続きました。

正信の家族は、豊臣家との強い結びつきを持ち、彼の血筋は日本の歴史において重要な役割を果たしました。

福島正信は、戦国時代の武将としての地位を確立し、彼の子孫に多大な影響を与えた人物です。

彼の生涯は、当時の日本の政治や軍事の動向を理解する上で重要な要素となっています。

福島正信

福島正信

福島正信(ふくしま まさのぶ、1525年? - 1597年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武士であり、豊臣秀吉に仕えた家臣です。彼は尾張国海東郡で桶屋を営んでいたとされ、その後、秀吉の叔母と結婚したことから秀吉に召し出され、家臣として仕官しました。

## 生涯

- **出自と初期の活動**: 福島正信は桶屋として生活を始めましたが、妻が豊臣秀吉の叔母であったため、その縁から秀吉に仕官しました。彼は天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いにも参加し、戦国時代の動乱の中で名を馳せました。

- **晩年**: 正信は長男・正則の保護を受けながら余生を送り、1597年に死去しました。彼の戒名は冷照院清菴道泉であり、墓所は京都の建仁寺永源庵にあります。

## 家族

正信には数人の子供があり、特に長男・福島正則は後に大名となりました。また、娘は別所重宗に嫁いでいます。

福島正信は、戦国時代の重要な人物として、豊臣政権下での武士としての役割を果たしました。彼の家系はその後も続き、多くの子孫が歴史に名を刻むこととなります。

福島正信はどのような戦略で大名になったの

福島正則が大名としての地位を確立するために採った戦略は、以下のような重要な要素から成り立っています。

## **豊臣秀吉への仕官と信任獲得**

福島正則は、幼少期から豊臣秀吉に仕え、数々の戦闘で活躍しました。特に賤ヶ岳の戦いでは一番槍を取るなど、その武勇が評価され、秀吉からの信任を得ました。1587年には九州平定後に伊予国今治11万石を与えられ、大名としての地位を確立しました。

## **徳川家康との連携**

秀吉の死後、福島正則は徳川家康と密接な関係を築きました。関ヶ原の戦いでは東軍に参加し、主力部隊を率いて西軍と激闘を繰り広げました。正則は戦局が不利になる中でも奮闘し、東軍の勝利に大きく貢献しました。この戦いによって、彼は家康からの信任をさらに強固なものにしました。

## **領地拡大と政治的立場の強化**

関ヶ原の戦い後、正則は尾張清洲城主として24万石を領有し、その後安芸広島49万8千石へと転封されました。この領地拡大は、彼が徳川政権下で重要な大名として位置づけられる要因となりました。

## **豊臣家との関係維持**

正則は豊臣家への忠誠も重視し、豊臣秀頼との関係を保つことが自らと福島家の利益になると考えていました。彼は豊臣家と徳川家の間で微妙なバランスを保ちながら、自身の地位を守り続けました.

福島正則の成功は、彼自身の軍事的才能だけでなく、政治的な洞察力や適切な同盟形成によるものであり、これらが彼を大名へと押し上げた要因となっています。

福島正信は関ヶ原の戦いでの戦略にどのような役割を果たしたの

福島正則は関ヶ原の戦いにおいて、東軍の重要な指揮官として戦略的な役割を果たしました。以下に彼の具体的な貢献を示します。

## **戦闘での役割**

- **前線指揮**: 福島正則は約6,000人の兵を率いて、宇喜多秀家の部隊と最前線で激突しました。彼は開戦直後から戦闘に参加し、宇喜多隊との熾烈な攻防戦を繰り広げました。

- **粘り強い防衛**: 福島隊は宇喜多隊に対して苦戦しながらも、持ちこたえることで東軍全体の士気を維持しました。この粘り強さが、後の戦局における勝利に寄与しました。

## **戦略的貢献**

- **前哨戦と連携**: 戦闘前には、福島正則は他の東軍武将と連携し、岐阜城や竹ヶ鼻城を攻撃するなど、敵勢力への圧力をかける役割も果たしました。

- **小早川秀秋の寝返り**: 戦局が不利になる中で、小早川秀秋が東軍に寝返ったことが勝利を決定づけました。この流れにおいて、福島正則の部隊が宇喜多隊に対して持ちこたえたことが重要な要因となりました。

福島正則は関ヶ原の戦いにおいて、その勇敢な指揮と戦略的判断力によって東軍の勝利に大きく貢献した武将でした。

福島正信が家康に近づいた理由は何か

福島正則が徳川家康に近づいた理由は、主に以下の要因によるものです。

## **豊臣家との関係と政治的背景**

1. **豊臣政権の不安定化**:

福島正則は豊臣秀吉の叔母の子であり、秀吉の信任を受けて武将として活躍していました。しかし、秀吉の死後、政権は不安定になり、特に石田三成との対立が顕著になりました。この状況下で、正則は自身の立場を守るために家康に接近することを選びました.

2. **石田三成との対立**:

正則は三成との関係が悪化し、これが家康への接近を促す大きな要因となりました。三成が豊臣家を支配しようとする動きに対抗するため、正則は家康と連携することが自らの利益になると考えました.

3. **縁戚関係の構築**:

正則は家康の養女を養嗣子に娶せることで、両者の関係を強化しました。この行動は周囲から批判を受けましたが、正則はこれが豊臣家や福島家にとって有益であると信じていました.

## **戦略的選択と行動**

- **軍事的支持**:

正則は「小山評定」で家康を支持し、その発言が他の武将たちにも影響を与えました。彼が家康側につくことで、多くの武将が同調し、東軍として団結することになりました.

- **忠誠心の表明**:

正則は「妻子を大坂に残したのは秀頼公への忠義であり、三成に利させるためではない」と発言し、家康への忠誠心を強調しました。この発言は彼の立場を明確にし、他の武将たちにも影響を与えました.

これらの要因から、福島正則は徳川家康に近づき、その後も重要な役割を果たすことになりました。彼の行動は、自身の政治的利益だけでなく、当時の複雑な政治状況にも大きく影響されていました。

福島正信が家康と組むことで得た利益は何か

福島正則が徳川家康と組むことで得た利益は、以下のように多岐にわたります。

## **1. 政治的地位の向上**

正則は家康との連携を通じて、豊臣政権から独立した強固な地位を築きました。家康の養女を養嗣子に娶せることで、両者の関係は深まり、正則は徳川家の信任を受ける重要な武将となりました。この縁戚関係は、周囲からの信頼を得る要因となり、彼の政治的影響力を強化しました。

## **2. 軍事的成功と戦功**

正則は「関ヶ原の戦い」において東軍の先鋒として活躍し、戦後には家康の天下統一に貢献しました。この戦功によって、彼は武将としての名声を高め、さらなる地位向上や領地拡大の機会を得ました。特に、彼が指揮した部隊は激しい戦闘を経て勝利を収め、この成功が彼自身の評価を高めました。

## **3. 経済的利益と領地の安定**

家康との関係が強化されることで、正則は領地経営においても安定した基盤を築くことができました。彼は江戸城の改築や街づくりに関与し、その成果として経済的な利益を享受しました。また、家康からの信任により、資源や支援が得られたことも大きな利点です。

## **4. 豊臣家との微妙な関係維持**

正則は豊臣家との関係も考慮しながら行動しており、家康との連携が豊臣家にも利益をもたらすと信じていました。このような立場は、彼自身とその一族にとっても重要であり、豊臣家との関係維持が彼の政治的戦略において重要な役割を果たしました。

福島正則にとって、家康との連携は単なる政治的選択ではなく、自身とその一族の未来を見据えた戦略的な決断であったと言えます。

福島正信が家康の養女を養嗣子に娶せた背景は何か

福島正則が徳川家康の養女である満天姫を息子の福島正之に娶せた背景には、当時の政治的な戦略と家族の事情が絡んでいます。

## 政治的背景

**徳川家との関係強化**

1599年、家康は福島正則を味方に引き込むため、彼の息子である福島正之と満天姫との婚儀を計画しました。この結婚は、豊臣政権下での有力大名である福島正則を取り込むための重要な手段でした。家康は、正則が豊臣家に仕えていたことから、彼との関係を強化することで自らの立場を安定させようとしたのです。

**豊臣政権の影響**

また、この婚儀は豊臣秀吉の遺志に反するものであり、秀吉は大名同士の私婚を禁じていました。しかし、家康はこの禁を破り、政治的な利益を優先させたことが背景にあります。

## 家族の事情

**養子問題**

福島正則は長男を幼い内に亡くし、その後も男子に恵まれず、別所重宗の子を養子として迎え入れていました。しかし、1598年に実子が誕生すると、正則はその子、市松を跡継ぎにしたいと考えるようになりました。これにより、既に養子として定めていた福島正之との立場が複雑化しました。

**婚姻後の状況**

満天姫は当時11歳であり、福島正之との結婚生活は困難を伴いました。正之は早逝し、その後満天姫は市松との関係に悩むことになります。このような状況から、彼女は徳川家康によって決められた婚姻を受け入れざるを得ず、精神的な苦痛を抱えながら福島家に留まることになりました。

このように、福島正則と家康との間の婚儀には、政治的な戦略と個々の家族事情が深く絡み合っています。

福島正信が家康の側近になった経緯は何か

福島正則が徳川家康の側近となった経緯は、彼の戦国時代における活躍や豊臣政権との関係、そして家康との信頼関係の構築に密接に関連しています。

## 豊臣政権下での活躍

福島正則は、幼少期から豊臣秀吉に仕え、賤ヶ岳の戦いや九州平定などで数多くの戦功を挙げました。1595年には尾張国清洲城主となり、24万石を有する大名としての地位を確立しました。しかし、豊臣政権内での武断派と文治派の対立が激化し、正則は石田三成との対立を深めていきます。

## 関ヶ原の戦いと家康への接近

1600年の関ヶ原の戦いでは、正則は東軍(徳川家康側)に与し、主力部隊を率いて参戦しました。この戦いでの彼の活躍は、東軍勝利に大きく貢献しました。正則は、家康に対して忠誠心を示し、特に小山評定では他の諸将に先んじて家康支持を表明しました。

## 縁戚関係と信頼構築

その後、正則は家康の養女を自らの養嗣子に娶せることで家康との縁戚関係を結びました。この行動は周囲から反発を受けるものの、正則はこれが豊臣家や福島家にとって有益であると信じていました。こうした経緯から、福島正則は徳川家康の側近として重要な役割を果たすようになりました。

## 結論

福島正則が徳川家康の側近となった背景には、豊臣政権での成功や関ヶ原の戦いでの忠誠心、さらには家康との縁戚関係が大きく影響しています。これらが相まって、正則は徳川家において重要な地位を確立しました。

福島正信と豊臣秀吉の関係について詳しく知りたい

福島正信と豊臣秀吉の関係について詳しく知りたい

福島正信と豊臣秀吉の関係は、主に家族的なつながりと政治的な背景に基づいています。

## 福島正信の生涯

**福島正信**(1525年? - 1597年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、尾張国出身です。彼はもともと桶屋を営んでいましたが、妻が豊臣秀吉の叔母である**松雲院**であったことから、秀吉に召し出されて家臣として仕官しました。正信は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いにも参加し、その後は大名となった息子・福島正則の保護を受けながら余生を送りました。

## 豊臣秀吉との家族関係

福島正信の妻、松雲院は豊臣秀吉の母方の叔母であり、この血縁関係が二人の結びつきを強めました。福島正則はこの家族関係を通じて、幼少期から秀吉に仕えることになり、特に小姓としての役割を果たしました。正則は後に賤ヶ岳の戦いで「七本槍」として名を馳せ、豊臣政権下で重要な武将となりました。

## 福島正則との関連

福島正信の子息である**福島正則**(1561年 - 1624年)は、豊臣秀吉と非常に密接な関係を持っていました。正則は幼少期から秀吉に仕え、彼の戦いにおいて多くの武功を挙げました。彼はまた、関ヶ原の戦いでは徳川家康側について戦い、その結果、豊臣家との関係が複雑化しました。

## 結論

福島正信と豊臣秀吉の関係は、家族的な結びつきによるものであり、この血縁が福島家が豊臣政権内で重要な役割を果たす要因となりました。正信自身も秀吉に仕え、その子息である正則もまた歴史的な舞台で活躍しました。このように、福島家は豊臣政権において重要な位置を占めていました。

福島正信と豊臣秀吉の関係性はどのようだったの

福島正信と豊臣秀吉の関係は、主に家族的なつながりと忠誠心に基づいていました。以下にその詳細を示します。

## 家族的なつながり

- **婚姻関係**: 福島正信の妻は豊臣秀吉の叔母であり、この血縁関係が正信を秀吉の家臣として召し出す要因となりました。正信は、豊臣家との結びつきによって、戦国時代の激動の中で重要な役割を果たしました。

## 武将としての活動

- **軍事的貢献**: 福島正信は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いに参加し、秀吉軍の一員として戦いました。彼は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍し、その武功によって豊臣家に貢献しました。

## 子孫との関係

- **福島正則**: 正信の長男である福島正則も、豊臣秀吉に仕えた武将として知られています。正則は幼少期から秀吉の小姓として仕え、賤ヶ岳の戦いや九州平定などで活躍しました。彼は後に尾張清洲城主となり、豊臣家の重要な家臣として認識されました。

## 結論

福島正信と豊臣秀吉の関係は、血縁による結びつきと忠誠心を基盤にしており、その後の世代にも影響を与えました。正信は秀吉に仕えることで、彼自身とその子孫が豊臣家で重要な役割を果たす道を開いたと言えるでしょう。

福島正信が秀吉に仕えた理由は何だったの

福島正信が豊臣秀吉に仕えた理由は、主に**家族的なつながり**と**秀吉の信任**に関連しています。正信の母は秀吉の叔母であり、彼は幼少期から秀吉に仕えることになりました。この親族関係が、正信が秀吉の側近として重用される大きな要因となりました。

正信は、戦国時代において数々の戦闘で活躍し、特に1578年の三木合戦で初陣を飾りました。その後も賤ヶ岳の戦いなどで重要な役割を果たし、秀吉からの信任を受けて大名としての地位を確立しました. 彼は秀吉の家臣団において欠かせない存在となり、その武功によって豊臣政権の発展にも寄与しました。

福島正信の生涯についてもっと知りたい

福島正信(ふくしま まさのぶ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武士であり、豊臣秀吉に仕えた重要な家臣です。彼の生涯は、豊臣政権の興隆と密接に関連しています。

## 生い立ち

福島正信は、大永5年(1525年)に尾張国(現在の愛知県)で生まれました。初めは桶屋として生活していましたが、妻が豊臣秀吉の叔母であることから、秀吉に召し出されて家臣として仕官しました。

## 軍歴と功績

正信は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いに参加し、その後も多くの戦闘で活躍しました。特に賤ヶ岳の戦いでは、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として名を馳せ、一番槍を挙げたことで知られています。彼は秀吉の九州平定や小田原征伐にも従軍し、文禄の役にも参加しました。

## 晩年と死

福島正信は、慶長2年(1597年)に亡くなりました。彼の戒名は冷照院清菴道泉であり、墓所は京都の建仁寺永源庵にあります。正信は、長男である福島正則が大名となった後も、その保護を受けながら余生を送りました。

福島正信は、豊臣秀吉の側近として数々の戦闘で功績を残し、その名声は後世に語り継がれています。

福島正信が秀吉の伯母にあたる人物は誰だったの

島正信が豊臣秀吉の伯母にあたる人物は、福島正則の母である松雲院です。松雲院は秀吉の母(大政所)の妹にあたります。このため、島正信は秀吉の小姓として仕えた経歴があります。

福島正信が秀吉に仕えた際の具体的な役割は何だったの

福島正信は、豊臣秀吉に仕えた際に主に**小姓**としての役割を果たしました。小姓とは、武将の側近として日常的な雑務をこなし、戦時には護衛や親衛隊としての任務を担う役職です。正信は秀吉の幼少期から仕え、特に彼の信任を受けて重要な役割を果たしました。

具体的な役割には以下のようなものがあります:

- **日常業務の管理**: 小姓として、秀吉の日常生活をサポートし、身の回りの世話を行いました。

- **戦闘への参加**: 福島正信は戦国時代の多くの戦闘に参加し、特に小牧・長久手の戦いでは秀吉軍において重要な役割を果たしました。

- **信任と忠誠**: 正信は秀吉との血縁関係(母が秀吉の叔母)もあり、特別な存在として重用されました。この関係性が彼の地位を確固たるものにしました。

このように、福島正信は秀吉にとって欠かせない存在であり、その忠誠心と能力によって重要な役割を担ったと言えます。

福島正信の息子たちはどんな人だったの

福島正則の息子たちはどんな人だったの

福島正則の息子たちは、彼の複雑な家族背景と歴史的な状況に影響を受けた人物たちです。正則は、主に二人の息子を持っていました。

## 主な息子たち

1. **福島忠勝(ふくしま ただかつ)**

- 正則の嫡男であり、彼は元和6年(1620年)に父より先に亡くなりました。忠勝の死は、福島家の後継者問題に大きな影響を与えました。彼が生存していれば、家名はより安定していた可能性があります。

2. **福島正利(ふくしま まさとし)**

- 正則の末子で、彼は父の死後に旗本として家名を存続させました。正利は一時的に家が断絶する危機に直面しましたが、その後、忠勝の孫である正勝が再興を果たし、福島家は旗本として代々続いていきました。

3. **福島正之(ふくしま まさゆき)**

- 正則の養子であり、別所重宗の息子です。彼は慶長4年(1599年)に徳川家康の養女・満天姫と結婚しましたが、精神的な問題を抱え、最終的には幽閉されて餓死しました。正之は、正則から疎まれていると感じており、その結果、奇行に走ることもありました。

### 家族の運命

福島正則の死後、家族は様々な困難に直面しました。忠勝が早逝したため、正利が家を支えることになり、その後も家名を維持するための努力が続けられました。また、正則自身が養子を迎えたことからも見えるように、家族間での相続や後継者問題は非常に複雑でした。

このように、福島正則の息子たちはそれぞれ異なる運命を辿りながらも、彼らの存在は福島家の歴史に大きな影響を与えました。

福島正則の息子たちはどの藩に仕えたの

福島正則の息子たちは、主に**信濃国高井野藩**に仕えました。正則は元和5年(1619年)に広島藩から減転封され、高井野藩に移封されました。彼の嫡男である福島忠勝は、父から家督を譲られたものの、元和6年(1620年)に早逝しました。

その後、正則の末子である福島正利が3000石余りの旗本として家を存続させましたが、嗣子がなく断絶しました。最終的には、忠勝の孫である福島正勝が幕府に召し出され、2000石を与えられて福島氏は再興されました。

福島正則の息子たちはどの程度の地位にあったの

福島正則の息子たちは、特に福島正之と福島忠勝の二人が重要な地位にありました。

## 福島正則の息子たちの地位

1. **福島正之(1585-1608)**

- 正則の養子であり、豊臣家の有力家臣として知られていました。彼は家康の養女である満天姫と結婚し、関ヶ原の戦いでも武功を挙げるなど、政治的にも重要な役割を果たしました。しかし、正則が実子の忠勝を可愛がるあまり、正之は最終的に廃嫡され、謹慎を命じられた後に死亡しました。

2. **福島忠勝(1598-1620)**

- 正則の実子であり、父と同様に武将として活動しました。彼は福島家の名を引き継ぎ、また大名としての地位を持っていました。忠勝は酒好きであったことが知られていますが、父よりも早く亡くなりました。

## 地位と影響

- **福島家の地位**: 福島正則は広島藩主として55万石を領有しており、その子供たちも大名家に連なる重要な地位を持っていました。特に正之は豊臣家との関係が深く、政治的にも影響力を持つ存在でした。

- **幕府との関係**: 正則の死後もその子供たちは幕府から一定の地位を与えられましたが、特に正之の粛清事件が後に福島家改易の一因となったとされています。

このように、福島正則の息子たちはそれぞれ異なる形で歴史に名を刻み、武士としてだけでなく政治的にも重要な役割を果たしていました。

福島正則の息子たちはどのような戦歴を持っていたの

福島正則の息子たちは、彼の武将としての伝統を受け継ぎ、それぞれ異なる戦歴を持っています。以下に、主な息子たちの戦歴をまとめます。

## 福島忠勝

- **生年**: 慶長3年(1598年)

- **役割**: 正則の嫡男。

- **戦歴**: 忠勝は、父と共に多くの戦に参加しましたが、特に1615年の大坂夏の陣では豊臣方として戦い、その後1620年に早世しました。彼は父正則の死後、家名を守るために尽力しましたが、具体的な戦功は少ないとされています。

## 福島正利

- **生年**: 慶長6年(1601年)

- **役割**: 正則の次男。

- **戦歴**: 正利は、父正則が改易された後も旗本として仕官しました。彼は父の遺品を幕府に献上し、旧領から3112石を与えられて旗本となりましたが、具体的な戦歴は記録されていないため、戦闘に参加したかどうかは不明です。

## 福島正之

- **役割**: 正則の甥であり養子。

- **戦歴**: 正之は関ヶ原の戦いやその他の合戦に参加しましたが、彼自身も晩年には問題を抱え、最終的には改易されることとなりました。具体的な戦功については詳細が少なく、彼の行動は主に家族や家名を守るためのものでした。

福島正則の息子たちは、それぞれ異なる道を歩みましたが、いずれも父の影響を受けた武将として活動していました。特に忠勝は父と共に名を馳せたものの、その後の世代では戦功が薄れた印象があります。

福島正則の息子たちはどの時代に生きたの

福島正則の息子たちが生きた時代は、主に**安土桃山時代から江戸時代初期**にかけてです。正則は1561年に生まれ、1624年に亡くなりました。彼の長男である福島正友は早くに亡くなり、その後継者として養子の福島正之が存在しました。

### 福島家の系譜と時代背景

- **福島正則**(1561年 - 1624年)

- 豊臣秀吉に仕えた武将であり、賤ヶ岳の七本槍の一人として知られる。

- **福島正友**

- 正則の実子であり、早世したため家督を継ぐことができなかった。

- **福島正之**

- 正友の死後、正則が養子として迎えた人物で、1599年に徳川家康の養女・満天姫と結婚した。

- 正之は1608年に急死し、その死因にはさまざまな説がある。

このように、福島家は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて重要な役割を果たしましたが、家族内の複雑な事情や政権の変化によって、その運命は厳しいものでした。

福島正信が参加した小牧・長久手の戦いについてもっと知りたい

福島正信が参加した小牧・長久手の戦いについてもっと知りたい

小牧・長久手の戦いは、天正12年(1584年)に羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍の間で起こった重要な合戦でした。福島正則とその父である福島正信もこの戦いに参加していたことが確認できます。

## 戦いの経過

### 開戦前の状況

秀吉軍は8万から10万もの大軍で楽田城周辺に陣を構え、家康軍は小牧山城に陣を構えました。両軍は互いを牽制し合い、戦況は膠着状態に陥りました。

### 「中入り」作戦

秀吉軍は「中入り」という作戦を採用しました。これは織田信長が何度も使った戦法で、一部の兵を用いて敵の虚をついて奇襲する作戦でした。

### 決戦

4月9日、徳川軍が三河岡崎に向けて出陣し、秀吉軍の中入り勢を長久手で襲撃しました。この戦いで、秀吉軍の池田恒興と森長可が討ち死にし、大敗を喫しました。

## 福島正則の関与

福島正則は秀吉陣営の一員として戦いに参加しました。戦いの初期段階で、福島正則は小牧山城を力攻めするよう秀吉に進言しましたが、秀吉は「無駄に兵を失うのはよくない」として反対しました。

## 戦いの結果

この戦いは決定的な勝敗がつかず、両陣営がにらみ合う膠着状態が長く続きました。最終的に、家康は軍事的勝利を収めましたが、織田信雄が秀吉と単独で講和を結んだため、政治面では秀吉が勝利を収めることになりました。

福島正信の具体的な活躍については詳細な情報が提供されていませんが、父子ともに秀吉陣営の重要な武将として戦いに参加し、戦況の分析や戦略の提案に関与していたことが推測されます。

福島正信の戦略について詳しく知りたい

申し訳ありませんが、検索結果には福島正信の戦略に関する具体的な情報が含まれていません。ただし、福島正則(正信ではなく)に関する情報が見つかりました。福島正則は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将で、徳川家康の重臣の一人でした。

## 福島正則の戦略的行動

福島正則は、徳川家康の天下取りという大きな目標に向けて、重要な戦略的行動をとりました。

**家康との関係強化**

正則は自ら進んで家康に近づき、家康の養女(家康の異父弟・松平康元の娘)を養子にしました。これは、家康との縁戚関係を結ぶことで、自身の立場を強化する戦略的な動きだったと考えられます。

**関ヶ原の戦いでの決断**

1600年の関ヶ原の戦いの直前、正則は重要な決断を下しました。小山評定と呼ばれる緊急の軍議の場で、正則は家康支持を明確に表明しました。

正則は次のように宣言しました:

「妻子を上方に残したのは秀頼さまへの忠義の証、三成の人質にするためではございませぬ! わしは内府(家康)殿に進んで荷担する!」

この発言は、豊臣恩顧を代表する武将としての正則の立場を考えると、非常に大胆で戦略的な決断でした。家康の陣営に加わることで、戦局を大きく動かす可能性のある行動だったと言えます。

**戦略的な軍事行動**

関ヶ原の戦いでは、正則は東軍の先鋒として西上し、清洲に入城しました。その後、美濃に進んで竹鼻城を落とし、岐阜城を攻撃して織田秀信を投降させるなど、積極的な軍事行動を展開しました。

## 正則の戦略的思考

福島正則の行動は、戦国時代における戦略的思考の重要性を示しています。彼の戦略的思考の特徴として以下が挙げられます:

1. 状況を正確に分析し、最適な選択をする能力

2. リスクを取る勇気と、その結果を受け入れる覚悟

3. 長期的な視点で行動を決定する能力

これらの要素は、現代のビジネスリーダーにも求められる重要な資質です。正則の事例は、戦略的思考の重要性と、それが成功にどのようにつながるかを示す歴史的な例と言えるでしょう。

小牧・長久手の戦いでの福島正信の役割は何だったのか

小牧・長久手の戦いにおける福島正信の役割は、豊臣秀吉軍の一員として参戦したことです。この戦いは天正12年(1584年)に豊臣秀吉と徳川家康の間で起こった重要な戦闘でした。

福島正信は、息子の福島正則とともにこの戦いに参加しました。具体的な役割としては以下のようなものが考えられます:

1. 秀吉軍の一員として戦略会議に参加した可能性

2. 息子の正則を支援し、指導した可能性

3. 秀吉の側近として情報収集や助言を行った可能性

この戦いへの参加は、福島正信と正則親子にとって重要な機会となりました。特に正則は、この戦いで豊臣秀吉軍の後陣として活躍し、後の出世につながる功績を挙げたと考えられます。

小牧・長久手の戦い以降、福島正信は大名となった長男・正則の保護を受けながら余生を送ったとされています。この戦いへの参加は、福島家が豊臣政権下で地位を確立していく上で重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

福島正信が秀吉に進言した「小牧山を力攻めする」理由は何か

福島正則が秀吉に小牧山を力攻めするよう進言した理由は、徳川軍が小牧山城の防御をさらに強化しようとしていたためです。具体的には、以下の状況がありました:

1. 小牧山城で新たな堀の建設が始まったのを福島正則が目撃しました。

2. この防御強化の動きを見て、福島正則は早急に攻撃する必要があると判断しました。

3. 城の守りがさらに固められれば、今後の攻略がより困難になると考えたのでしょう。

そのため、福島正則は「小牧山を力攻めするしかない」と秀吉に進言したのです。

しかし、秀吉はこの提案を受け入れませんでした。秀吉は「無駄に兵を失うのはよくない」と考え、力攻めによる多大な犠牲を避けようとしました。結果として、秀吉は池田恒興と森長可が提案した「中入り」という別の戦略を採用することになりました。

小牧・長久手の戦いでの池田恒興と森長可の戦いについてもっと知りたい

小牧・長久手の戦いにおける池田恒興と森長可の戦いは、天正12年(1584年)4月9日に長久手で行われた激戦の一部でした。

## 戦いの背景

池田恒興と森長可は豊臣秀吉側の重要な武将として、徳川家康・織田信雄連合軍と対峙しました。両軍は長久手で約9,000人ずつの兵力を擁して対峙し、午前10時頃に戦闘が開始されました。

## 戦闘の展開

1. 戦いは激しく、約2時間にわたって続きました。

2. 当初は一進一退の攻防が続いていましたが、徐々に徳川軍が優勢となっていきました。

3. 森長可は、徳川軍の鉄砲隊に狙撃されて眉間に銃弾を受け、討ち死にしました。

4. 森長可の死後、池田恒興は自軍の立て直しを図ろうとしましたが、永井直勝の槍を受けて討ち死にしました。

5. 池田恒興の長男である池田元助も、安藤直次に討ち取られました。

## 戦いの結果

池田恒興と森長可の死により、秀吉軍の左翼が崩壊し始め、徳川軍が優勢となりました。最終的に池田・森軍は潰滅し、徳川軍の勝利に終わりました。この日の戦いでの死者数は、秀吉軍が2,500余人、織田徳川連合軍が590余人と伝えられています。

## 興味深い事実

1. 森長可は、この戦いに向かう前に遺言状を残しており、家族の無事を願う気持ちが綴られていました。

2. 「小牧長久手合戦図屏風」には、池田恒興を討ち取った永井直勝が恒興の黒母衣をはぎとって首を包む姿が描かれています。

この戦いは小牧・長久手の戦い全体の一部分に過ぎませんでしたが、秀吉軍にとって重要な武将を失う大きな損失となりました。

小牧・長久手の戦いでの家康の「中入り」作戦の詳細を教えて

小牧・長久手の戦いにおける家康の「中入り」作戦は、秀吉軍の「三河中入り」に対する巧妙な反撃でした。以下にその詳細を説明します。

1. 秀吉軍の「三河中入り」作戦

秀吉軍は4月4日に軍議を開き、池田恒興の提案により「三河中入り」作戦を決定しました。この作戦の目的は以下の通りでした:

- 家康の本領である岡崎に攻め入る

- 家康を小牧山城から引き出す

- 秀吉軍の本隊と挟み撃ちにする

2. 家康の情報収集と対応

家康は4月7日午後、住民と配下の諜報者から秀吉の岡崎奇襲部隊(池田恒興・森長可・堀秀政・三好秀次)の情報を入手しました。

3. 家康の「中入り」作戦の実行

家康は秀吉の計略を見破り、以下の行動をとりました:

a. 4月8日、日没後に小牧山を出陣

- 酒井忠次の約5000を小牧山に残し、家康・信雄の約15000が秀吉の岡崎奇襲部隊を追撃するため出撃

b. 奇襲攻撃の実行

- 池田恒興の大軍が丹羽氏重の守備する岩崎砦の約400に阻まれている隙を突き、水野忠重と家康主力で後方から撃破

c. 迅速な撤退

- 4月9日昼頃、池田恒興、森長可の長久手敗戦を聞いた秀吉が救援に向かう前に、家康は速やかに長久手を離れ、午後2時頃に小幡城へ引き上げ

d. 態勢の立て直し

- 長久手の岡崎奇襲部隊を殲滅した後、秀吉の挟撃部隊を察知した家康は速やかに小幡城を経て小牧山の陣地に戻って態勢を整えました

この「中入り」作戦により、家康は秀吉軍の「三河中入り」を阻止し、長久手で秀吉軍に大勝利を収めました。家康の素早い判断と行動が、この戦いでの勝利につながったと言えます。

福島正信の墓所はどこにあるの

福島正信の墓所はどこにあるの

福島正信の墓所は、京都市東山区の建仁寺永源庵にあります。正信は慶長2年(1597年)に死去し、戒名は冷照院清菴道泉です。

なお、福島正信の子である福島正則の墓所や供養塔は複数の場所に存在します:

- 長野県小布施町の梅洞山岩松院(正則廟)

- 東京都港区三田の正覚院(供養塔)

- 京都市右京区の妙心寺海福院

- 和歌山県高野町の高野山悉地院

- 広島市東区の新日山不動院

- 愛知県あま市二ツ寺屋敷の菊泉院

- 長野県高山村高井寺(供養塔)

これらの墓所や供養塔の存在は、福島家の歴史的重要性と各地域との関わりを示しています。

福島正信はどのような人物だったの

福島正信は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将でした。以下に彼の人物像をまとめます。

## 生涯と経歴

- 生年: 大永5年(1525年)頃の生まれとされています。

- 出身: 尾張国海東郡の出身で、当初は桶屋をしていたと言われています。

- 死去: 慶長2年3月25日(1597年5月11日)に72歳で亡くなりました。

## 家族関係

- 妻: 関氏(豊臣秀吉の叔母)

- 子: 福島正則(長男)、福島高晴、娘(別所重宗の妻)

## 主な活動

1. 豊臣秀吉との関係:

- 妻が秀吉の叔母だったことから、秀吉の家臣として召し出されました。

- 天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いに参加しています。

2. 息子・正則との活動:

- 小牧・長久手の戦いでは、息子の正則と共に後備えとして300の兵を率いて従軍しました。

3. 晩年:

- 大名となった長男・正則の保護を受けながら余生を送りました。

## 人物像

福島正信は、豊臣秀吉との縁戚関係を活かして出世の道を歩んだ人物と言えます。桶屋から身を起こし、武将として活躍した経歴は、彼の適応力と才覚を示しています。また、息子の正則と共に戦場に赴いていることから、自身も武芸に秀でていたと推測されます。

正信は、戦国時代の動乱の中で、家族の縁を巧みに活用しつつ自らも戦場で活躍し、息子の正則を「賤ヶ岳の七本槍」の一人となるほどの武将に育て上げた、戦略的で有能な人物だったと考えられます。

福島正信の生涯についてもっと知りたい

福島正信は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、豊臣秀吉の重臣として知られています。

## 生い立ちと出世

福島正信は大永5年(1525年)に尾張国海東郡(現在の愛知県西部)で生まれたとされています。当初は桶屋を営んでいたと言われていますが、妻が豊臣秀吉の叔母であったことから、秀吉に召し出されて家臣となりました。

## 戦功と昇進

天正12年(1584年)には小牧・長久手の戦いに参加しています。その後、豊臣秀吉の九州平定や小田原征伐にも従軍し、武功を挙げました。1587年(天正15年)、九州平定に従軍した後、伊予国今治(現在の愛媛県今治市)で10万石を与えられ、大名となりました。さらに、尾張国清洲城(愛知県清須市)の城主として24万石を領しました。

## 家族

正信の子に正則、高晴、娘(別所重宗室)らがいます。特に長男の福島正則は、後に豊臣秀吉の重臣として活躍し、関ヶ原の戦いでは東軍に属して戦った後、安芸国(現在の広島県西部)で50万石の大名となりました。

## 晩年と死去

正信は、長男の福島正則が大名となった後は、その保護を受けながら余生を送りました。慶長2年(1597年)3月25日に死去しました。戒名は冷照院清菴道泉で、墓所は京都の建仁寺永源庵に置かれています。

福島正信の生涯は、戦国時代から安土桃山時代にかけての激動の時代を生き抜いた武将の典型的な例と言えるでしょう。桶屋から身を起こし、縁戚関係を活かして豊臣家に仕え、最終的には大名の父となるまでに至った彼の人生は、当時の社会的流動性の高さを示す興味深い事例です。

福島正信が関与した出来事は何かあるの

福島正信が関与した主な出来事は以下の通りです:

1. 豊臣秀吉の家臣となる

福島正信は、妻が豊臣秀吉の叔母であったことから秀吉に召し出され、家臣として仕えることになりました。

2. 小牧・長久手の戦い

天正12年(1584年)に起こった小牧・長久手の戦いに参加しています。この戦いは豊臣秀吉と徳川家康の間で行われた重要な合戦でした。

3. 子の活躍を支える

福島正信の子である福島正則は、豊臣秀吉の下で多くの功績を挙げました。正則は「賤ヶ岳の七本槍」の一人として知られる猛将となり、父である正信はその活躍を支えました。

4. 晩年

大名となった長男・正則の保護を受けながら余生を送りました。この時期、正則は安芸国・備後国で49万8,000石の大名となり、広島城に入城しています。

5. 死去

慶長2年(1597年)に死去しました。戒名は冷照院清菴道泉で、墓所は建仁寺永源庵にあります。

福島正信自身の直接的な活躍よりも、その子である福島正則の活躍が歴史に大きな影響を与えたことが注目されます。正信は豊臣家と深い関係を持ち、その基盤を築いた人物として重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

福島正信の墓所は他の白虎隊士と同じ場所にあるの

福島正信の墓所は白虎隊士と同じ場所にはありません。福島正信の墓所は京都の建仁寺永源庵にあります。一方、白虎隊士の墓所は福島県会津若松市の飯盛山にあります。

白虎隊士の墓所について補足すると:

1. 飯盛山の中腹に位置しています。

2. 自刃した19人の白虎隊士と各地で戦死した31人の白虎隊士の墓碑群があります。

3. 明治23年(1890年)に現在の形に整備されました。

4. 毎年4月24日と9月24日に墓前祭が行われ、多くの参拝者が訪れています。

福島正信は戦国時代から安土桃山時代の人物で、白虎隊とは時代が異なります。彼は慶長2年(1597年)に死去しました。

福島正信の墓所に訪れるにはどの道をたどればいいの

福島正信の墓所に関する具体的な情報は提供された検索結果には含まれていませんが、一般的に有名な人物の墓所は寺院内にあることが多いです。検索結果から関連する情報を基に、以下のようなアプローチが考えられます:

建仁寺を訪れることをお勧めします。建仁寺は京都市東山区にある有名な寺院で、多くの歴史的人物の墓所が存在する可能性があります。建仁寺へのアクセス方法は以下の通りです:

1. 電車でのアクセス:

- 京阪電車「祇園四条駅」から徒歩約7分

2. バスでのアクセス:

- JR京都駅から市バス206系統または100系統を利用

3. 車でのアクセス:

- 建仁寺北門近くの駐車場を利用できます

建仁寺に到着したら、寺院スタッフや案内板を確認し、福島正信の墓所の場所を尋ねることをお勧めします。墓所が公開されているかどうかも確認してください。

なお、建仁寺の拝観料は一般800円、学生(小・中・高)500円です。小学生未満は無料です。

福島正信の墓所が建仁寺にない場合は、京都市内の他の寺院や墓地を調査する必要があるかもしれません。正確な情報を得るには、地元の観光案内所や歴史研究機関に問い合わせることをお勧めします。