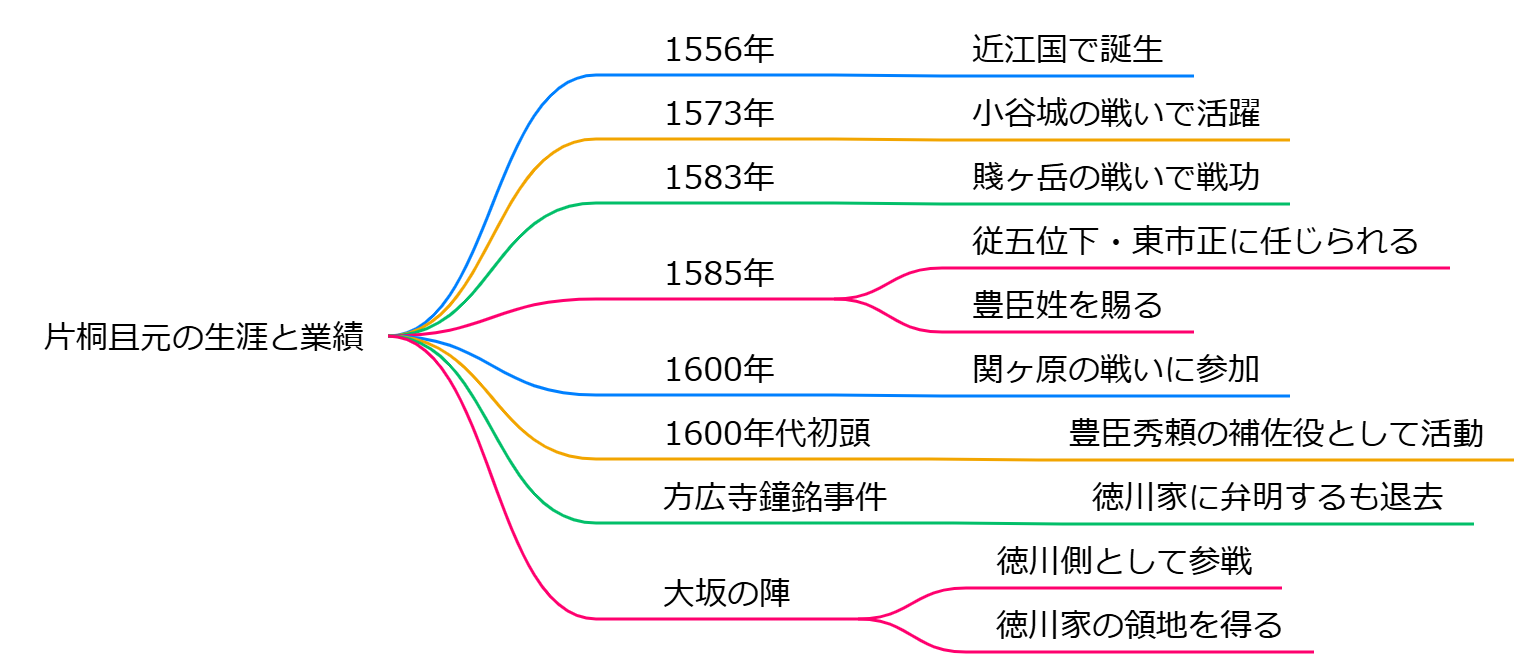

片桐且元の生涯と業績

片桐且元(かたぎりかつもと)は、1556年に近江国(現在の滋賀県)で生まれ、1615年に亡くなった日本の戦国時代および江戸時代の武将であり、大名です。

彼は浅井氏の家臣である片桐直貞の長男として生まれ、幼名は助作(すけさく)と呼ばれていました。

初期の経歴

片桐且元は、浅井長政の家臣として戦い、特に1573年の小谷城の戦いでの活躍が知られています。

浅井氏が滅亡した後、彼は豊臣秀吉に仕官し、秀吉の信任を受けて数々の戦闘に参加しました。

特に1583年の賤ヶ岳の戦いでは、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として名を馳せ、戦功を挙げました。

豊臣政権での役割

豊臣政権下では、片桐且元は武将としてだけでなく、政務官としても重要な役割を果たしました。

彼は1585年に従五位下・東市正に任じられ、豊臣姓を賜りました。

さらに、方広寺の大仏殿の建設において普請奉行を務め、土木工事や行政においてもその才能を発揮しました。

関ヶ原の戦いとその後

関ヶ原の戦い(1600年)後、豊臣家の力が弱まる中で、片桐且元は豊臣秀頼の補佐役として活動しましたが、次第に徳川家康との関係を深めていきました。

彼は豊臣家と徳川家の間で調整役を務め、豊臣家の存続を図るために尽力しましたが、最終的には豊臣家の衰退を目の当たりにしました。

方広寺鐘銘事件と退去

方広寺の鐘銘を巡る事件では、片桐且元が徳川家に弁明を行ったものの、受け入れられず、豊臣家から退去を余儀なくされました。

この事件は、彼の忠誠心と政治的な立場を試すものであり、彼はその後、徳川家に仕官することになります。

最期と評価

片桐且元は、大坂の陣においても徳川側として参戦し、戦後は豊臣家との関係を保ちながら、最終的には徳川家の領地を得ることとなりました。

彼の生涯は、戦国時代の武将としての栄光と、政治的な駆け引きの中での苦悩を象徴しています。

彼は単なる武将ではなく、政治家としても評価される存在でした。

片桐且元

片桐且元

片桐且元(かたぎり かつもと)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は豊臣家の家臣であり、特に「賤ヶ岳の七本槍」の一人として知られています。以下に、彼の生涯や業績について詳述します。

## 生い立ちと初期の経歴

片桐且元は弘治2年(1556年)、近江国浅井郡須賀谷に生まれました。父は国人領主の片桐直貞であり、彼は幼少期から戦国時代の tumultuousな環境で成長しました。天正元年(1573年)、浅井長政が支配する小谷城が織田信長によって攻撃され、城が陥落すると、且元はこの悲劇を目の当たりにしました。この出来事は彼の忠義心を育む重要な経験となりました。

## 豊臣家への仕官

小谷城陥落後、片桐且元は豊臣秀吉に仕官し、彼の信任を受けて急速に出世しました。特に、賤ヶ岳の戦い(1583年)では、その武勇が評価され、「賤ヶ岳の七本槍」として名を馳せました。この戦いでの活躍により、彼は摂津国内に3000石を与えられ、その後も様々な戦役に参加し続けました。

## 大坂の陣と徳川方への転向

関ヶ原の戦い以降、豊臣家が衰退する中で、且元は豊臣秀頼に仕官し、家老としてその補佐役を務めました。彼は方広寺大仏および大仏殿の再建を指揮するなど、多くの重要なプロジェクトに関与しました。しかし、大坂の陣では徳川方に転じ、大坂城攻めに参加するという複雑な選択をしました。この行動は彼の忠誠心や政治的判断力について多くの議論を呼びました。

## 晩年と死去

片桐且元は慶長20年(1615年)5月28日に亡くなりました。彼は大和国竜田藩初代藩主となり、その死後も子孫が続くこととなります。且元の生涯は、戦国時代から江戸時代初期という激動の時代背景と密接に関連しており、彼自身もその中で多くの困難を乗り越えた人物でした.

## まとめ

片桐且元は、豊臣家への忠誠とその後の徳川方への転向という二面性を持つ複雑な人物です。彼の生涯は、日本史における戦国時代から江戸時代への移行期を象徴するものであり、その業績や選択は今なお多くの人々に研究されています。

賤ヶ岳の七本槍の他のメンバーについて教えて

賤ヶ岳の七本槍は、1583年の賤ヶ岳の戦いで豊臣秀吉側として活躍した7人の武将を指します。以下にそのメンバーを紹介します。

## 賤ヶ岳の七本槍のメンバー

1. **加藤清正(かとうきよまさ)**

- 生年:1562年

- 死年:1611年

- 役割:豊臣秀吉に仕え、賤ヶ岳の戦いで特に目立った功績を挙げた武将。

2. **福島正則(ふくしままさのり)**

- 生年:1561年

- 死年:1624年

- 役割:賤ヶ岳の戦いで勇敢に戦い、その後大名としても知られる。

3. **加藤嘉明(かとうよしあき)**

- 生年:1563年

- 死年:1631年

- 役割:戦後も豊臣家に仕え、名将として名を馳せた。

4. **平野長泰(ひらのながやす)**

- 生年:1559年

- 死年:1628年

- 役割:賤ヶ岳の戦いでの活躍が評価され、後に大名となる。

5. **脇坂安治(わきざかやすはる)**

- 生年:1554年

- 死年:1626年

- 役割:賤ヶ岳の戦いで重要な役割を果たし、長命を全うした武将。

6. **糟屋武則(かすやたけのり)**

- 生年:1562年

- 死年:1607年

- 役割:播磨国の城主として知られ、戦後も活躍した。

7. **片桐且元(かたぎりかつもと)**

- 生年:1556年

- 死年:1615年

- 役割:秀吉の信任を受け、賤ヶ岳の戦いで重要な働きをした。

なお、「賤ヶ岳の七本槍」という名称は、実際には他にも「石河兵助」や「桜井佐吉」を含めた9人がいたという説も存在しますが、一般的には上記7人が広く知られています。

賤ヶ岳の七本槍の戦いでの活躍について教えて

賤ヶ岳の七本槍は、1583年に行われた賤ヶ岳の戦いで活躍した武将たちを指し、豊臣秀吉の天下取りを支えました。この戦いは、信長の死後、秀吉と柴田勝家の間で行われた重要な合戦であり、秀吉が勝利を収めることで彼の権力基盤が強化されました。

## 賤ヶ岳の戦いの概要

- **日時**: 1583年(天正11年)4月21日

- **場所**: 賤ヶ岳(滋賀県長浜市)

- **対戦者**: 豊臣秀吉軍 vs. 柴田勝家軍

この戦いは、柴田勝家が秀吉との決戦を決意し、両軍が激突したものです。秀吉は約3万の兵を率いており、勝家は約2万の兵で応じました。賤ヶ岳の戦いは、秀吉が勝利し、その後の日本史において重要な転機となりました。

## 七本槍の武将たち

賤ヶ岳の七本槍として知られる武将は以下の7人です:

- **福島正則**

- **加藤清正**

- **加藤嘉明**

- **平野長泰**

- **脇坂安治**

- **糟屋武則**

- **片桐且元**

これらの武将は、戦闘中に特に目立った活躍をし、その功績が称えられました。実際には、この戦いで武功を挙げた武将は9人いたとされており、「七本槍」という名称は語呂合わせから来ているとも言われています。

## 活躍と影響

賤ヶ岳の七本槍は、秀吉軍の中核を成し、敵軍に対して果敢に戦いました。彼らは秀吉から「感状」を授与され、各々が千石以上の禄を得るなど、その功績が評価されました。この戦いで得た名声は、彼らのその後のキャリアにも大きな影響を与えました。

特に福島正則や加藤清正は、その後も豊臣政権下で重要な地位を占め続けました。賤ヶ岳の七本槍として名を残したことにより、彼らは日本史においても特別な存在となりました。

このように、賤ヶ岳の七本槍は、日本史における重要な出来事である賤ヶ岳の戦いで活躍し、その後の豊臣政権においても大きな影響力を持つこととなりました。

賤ヶ岳の七本槍の他のメンバーの生涯について詳しく知りたい

賤ヶ岳の七本槍は、1583年の賤ヶ岳の戦いで活躍した武将たちであり、以下にそのメンバーの生涯を詳しく紹介します。

## 加藤清正(1562-1611)

加藤清正は尾張国出身で、豊臣秀吉に仕えました。賤ヶ岳の戦いでは特に勇猛さを発揮し、その後肥後国(熊本県)を治める大名となりました。清正は城郭や水利事業にも秀でており、1611年に死去しました。

## 福島正則(1561-1624)

福島正則は尾張国の桶屋の長男として生まれ、賤ヶ岳の戦いで華々しい戦功を挙げました。彼はその後、朝鮮出兵や関ヶ原の戦いにも参加し、出世を果たしましたが、最終的には豊臣家を守れず、1624年に死去しました。

## 加藤嘉明(1563-1631)

加藤嘉明は三河国出身で、賤ヶ岳の戦いでは勇名を馳せました。彼はその後、大名として陸奥国(現在の福島県)を治めることになり、江戸時代初期まで活躍しました。1631年に死去しました。

## 平野長泰(1559-1628)

平野長泰は尾張国出身で、「権平」として知られています。賤ヶ岳の戦いで功績を挙げた後、一時的に知行高が減少しましたが、その後加増されました。彼は1628年に死去しました。

## 脇坂安治(1554-1626)

脇坂安治は近江国出身で、賤ヶ岳の戦いで重要な役割を果たしました。彼は関ヶ原の戦いでは西軍に加わりましたが、戦局が変わると東軍に寝返り、その後も所領を安堵されました。1626年に死去しています。

## 糟屋武則(1562-不明)

糟屋武則は播磨国出身で、賤ヶ岳の戦いでは一番槍として名を馳せました。しかし関ヶ原の戦いでは西軍に加わったため、戦後改易されることとなります。晩年については諸説あり詳細は不明です。

## 片桐且元(1556-1615)

片桐且元は近江国出身で、賤ヶ岳の戦いで活躍した後、豊臣秀頼の側近として知られています。彼は1615年に死去し、その生涯を通じて豊臣家に仕えました。

これら七人の武将たちは、それぞれ異なる背景と経歴を持ちながら、日本歴史において重要な役割を果たしました。彼らの功績は今なお多くの人々によって語り継がれています。

賤ヶ岳の七本槍の戦いが始まった背景について教えて

賤ヶ岳の七本槍の戦いは、1583年に発生した羽柴秀吉と柴田勝家の間の重要な戦闘であり、その背景には織田信長の死後の権力争いが存在します。

## 背景

### 織田信長の死と権力の空白

1582年6月に発生した本能寺の変で、織田信長が明智光秀によって殺害されました。この事件により、信長の後継者を巡る争いが始まり、織田家は混乱しました。信長には多くの子供がいましたが、嫡男・信忠も同様に自害し、残された二男・信雄と三男・信孝が後継者争いを繰り広げました。

### 清洲会議とその影響

本能寺の変から25日後、清洲会議が開かれ、信長の後継者を決定するために家臣たちが集まりました。柴田勝家は信孝を推挙しましたが、秀吉は信長の孫である幼い三法師を後継者として推しました。この結果、秀吉は権力を強化し、勝家との対立が深まりました。

### 戦闘の勃発

勝家は秀吉との決戦を決意し、北ノ庄城から出兵しました。秀吉はこれに対抗するために軍を動かし、賤ヶ岳において両軍が激突することになりました。この戦いでは、秀吉側の若武者たちが特に活躍し、その功績から「賤ヶ岳の七本槍」と呼ばれるようになりました。

## 賤ヶ岳の七本槍

「賤ヶ岳の七本槍」とは、この戦いで特に功績を挙げた7人の武将を指します。実際には9人が活躍していましたが、語呂合わせや歴史的な理由から「七本槍」として知られるようになりました。

この戦いは秀吉にとって重要な転機となり、その後の天下統一への道を開くことになります。

賤ヶ岳の七本槍の武将たちがどのようにして選ばれたの

賤ヶ岳の七本槍は、1583年の賤ヶ岳の戦いにおいて豊臣秀吉の軍に属し、顕著な武功を挙げた7人の武将を指します。実際にはこの戦いで活躍した武将は9人でしたが、なぜ「七本槍」と呼ばれるようになったのかにはいくつかの理由があります。

## 選ばれた背景

1. **武功と功績**: 賤ヶ岳の戦いでは、加藤清正、福島正則、片桐且元、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、加藤嘉明の7人が特に顕著な活躍をしました。秀吉は彼らに対して感状を与え、千石以上の加増を行いました。

2. **語呂合わせ**: 「七本槍」という名称は語呂が良く、日本文化における「ラッキー7」の概念とも結びついています。実際には9人が活躍していたにもかかわらず、語呂合わせによって7人に絞られたと考えられています。

3. **歴史的文献**: この名称は江戸初期の『甫庵太閤記』に初めて登場し、その後広く知られるようになりました。戦後、石河兵助は戦死し、桜井佐吉も病死したため、残った7人が特に称えられることになりました。

4. **秀吉の意向**: 秀吉は自らの側近や忠臣を強調するために、彼らの功績を特別視した可能性があります。これにより、彼らは豊臣政権内で重要な地位を占めるようになり、「賤ヶ岳の七本槍」として名を残しました。

## 結論

賤ヶ岳の七本槍は、その名が示す通り賤ヶ岳の戦いで特に顕著な活躍をした武将たちですが、その選定には歴史的背景や秀吉の意向が大きく影響しています。また、「七本槍」という名称は語呂合わせによるものであり、実際には9人が戦功を挙げていたことから、この名称は後世の解釈によるものであることが分かります。

賤ヶ岳の七本槍の武将たちが他の戦いでもどのように活躍したの

賤ヶ岳の七本槍は、1583年の賤ヶ岳の戦いで豊臣秀吉の側で活躍した武将たちですが、その後も多くの戦闘で重要な役割を果たしました。以下に、彼らが他の戦いでどのように活躍したかをまとめます。

## 1. 加藤清正

- **朝鮮出兵**: 加藤清正は文禄・慶長の役に参加し、特に臨津江の戦いで朝鮮軍を撃退しました。彼は敵軍を挟撃し、圧倒的な勝利を収めることで名声を高めました。

- **九州征伐**: 清正は九州の西軍勢に対しても積極的に攻撃を行い、戦後は肥後半国52万石の大名となりました。

## 2. 福島正則

- **関ヶ原の戦い**: 福島正則は東軍として関ヶ原の戦いに参加し、宇喜多秀家率いる部隊と激闘を繰り広げました。彼の活躍は東軍勝利に貢献し、戦後は広島藩主として領地を与えられました。

## 3. 加藤嘉明

- **関ヶ原の戦い**: 嘉明も東軍に加わり、戦後は会津藩主として治世を行いました。彼はその後も多くの合戦で指揮を執り続けました。

## 4. 脇坂安治

- **関ヶ原の戦い**: 安治は西軍に加わりましたが、戦後も本領安堵されました。彼はその後、豊臣政権下でも重要な役割を果たしました。

## 5. 平野長泰

- **関ヶ原以降**: 長泰も賤ヶ岳での功績から豊臣政権で重用されましたが、西軍に属していたため、戦後は処分を受けずに本領を保持しました。

## 6. 糟屋武則

- **関ヶ原の戦い**: 武則も賤ヶ岳で名を挙げた後、関ヶ原では西軍に加わったため改易されるが、その後徳川家臣として復帰したとの説もあります。

## 7. 片桐且元

- **豊臣家支え**: 且元は秀頼の後見人として豊臣家を支え続け、関ヶ原では中立的な立場を保ちました。

これらの武将たちは、それぞれ異なる道を歩みながらも、日本史上重要な役割を果たし続けました。賤ヶ岳の戦いで得た名声と実績が、その後の彼らの運命や地位に大きく影響したことがわかります。

片桐且元が徳川方に転じた理由は

片桐且元が徳川方に転じた理由は

片桐且元が徳川方に転じた理由は、主に以下の歴史的背景と出来事によるものです。

## 背景

片桐且元(1556年 - 1615年)は、豊臣秀吉に仕え、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として知られる武将でした。関ヶ原の戦い(1600年)では西軍に参加しましたが、その後の豊臣家と徳川家の対立を避けるために尽力しました。

## 方広寺鐘銘事件

1614年、方広寺鐘銘事件が発生しました。この事件は、京都の方広寺に納める梵鐘の鐘銘を巡る争いで、豊臣家と徳川家の緊張を高めました。且元はこの事件を契機に、大坂城から退出し、徳川方に転じることを決意します。彼は、秀頼の傅役として豊臣家に仕えていたものの、徳川家康との協力的な立場を取っていました。

## 転向の決断

且元は戦争を避けるために、豊臣家に対していくつかの提案を行いました。これには、秀頼が江戸や駿府に参勤することや、淀殿を江戸に人質として送ることなどが含まれていました。しかし、これらの提案は周囲から疑念を持たれ、彼は次第に孤立していきました。最終的には、大坂城を去り、徳川方への転向を選択しました。この決断は、彼自身が徳川家との関係を重視し、戦争によるさらなる混乱を避けようとした結果と考えられています。

## 結果

片桐且元は、その後も徳川方として活動し、大坂の陣にも参加しましたが、1615年6月24日に急死しました。彼の転向は、豊臣政権の存続への思いと同時に、自身の生存戦略でもあったと言えるでしょう。

方広寺鐘銘問題が片桐且元の決意にどの程度影響したのか

方広寺鐘銘問題は、片桐且元の決意に深刻な影響を与えました。この問題は、豊臣秀頼が再建した方広寺の梵鐘の銘文が徳川家康にとって不快なものであったため、豊臣家と徳川家の関係を悪化させる契機となりました。

## 影響の詳細

1. **外交の役割と派遣**: 豊臣家は慶長19年(1614年)8月に片桐且元を駿府に派遣し、鐘銘問題の弁明を試みました。且元は大坂城の外交・財政を取り仕切る重要な役割を担っており、彼の行動は豊臣家の運命に直結していました。

2. **面会の失敗**: しかし、且元は家康との直接面会が叶わず、誤解を解くことができませんでした。このため、豊臣家内での信頼関係が揺らぎ、且元は「二心あり」と疑われる事態に至ります。これが彼の立場を危うくし、最終的には大坂から退去する決意につながりました。

3. **選択肢の提示と拒否**: 且元は豊臣家に対して、江戸参勤や淀殿を人質として江戸に送る案などを提案しましたが、秀頼や淀殿から拒否されました。このことが彼にさらなる孤立感を与え、最終的には自らの安全を考慮して退去する決断を下す要因となりました。

4. **戦争への道筋**: 片桐且元の去就は、大坂の陣へとつながる一因となり、豊臣家と徳川家との対立が激化する結果を招きました。彼が去った後、豊臣方は内部での意見対立が続き、戦争への準備が進むことになります。

## 結論

方広寺鐘銘問題は片桐且元にとって重大な転機であり、この事件によって彼の決意や行動が大きく変わりました。最終的には、彼自身の存続と豊臣家の未来に対する不安から、大坂を去る選択を余儀なくされたと言えます。このように、この問題は豊臣家の滅亡への道筋を形成する重要な要素となりました。

片桐且元が徳川方に転じた際の家康の反応は

片桐且元が徳川方に転じた際、家康の反応は慎重かつ戦略的でした。且元は豊臣家の重臣であり、彼の転向は豊臣家にとって大きな影響を及ぼしました。

## 家康の反応

1. **且元の立場の理解**

家康は且元が豊臣家に仕える一方で、徳川方にも協力的な立場にあったことを理解していました。且元は豊臣政権の存続を真剣に考えており、両者の間での微妙なバランスを保とうとしていました。

2. **軍事的準備**

且元が徳川方に転じた後、家康は彼を重要な役割に据えました。特に、大坂冬の陣では且元が徳川軍の先鋒を命じられ、戦略的な指示を行うことになりました。このことから、家康は且元を信任し、彼の知識や経験を活用しようとしたことが伺えます。

3. **豊臣家との交渉**

家康は且元を通じて豊臣家との交渉を進める一方で、戦争回避のための提案も行いました。具体的には、秀頼が江戸や駿府に参勤することや、淀殿を人質として差し出すことなどが含まれていましたが、これらは最終的に拒否されました。

4. **内通への疑念**

しかし、且元の行動は周囲から疑念を抱かれる原因ともなり、大野治房らから内通者として疑われることになりました。これにより、彼自身も困難な立場に置かれることとなります。

## 結論

片桐且元が徳川方に転じた際、家康は彼を戦略的に利用しつつも、その動向を注視していました。且元の複雑な立場と豊臣家との関係が影響し、家康は慎重な対応を迫られたと言えるでしょう。

片桐且元が大坂城を退去した際の具体的な状況は

片桐且元が大坂城を退去した際の具体的な状況は、複雑な政治的背景と緊迫した情勢に起因しています。以下にその詳細をまとめます。

## 背景

片桐且元は、豊臣秀吉の家臣として知られ、豊臣家の家老として重要な役割を果たしていました。しかし、関ヶ原の戦い(1600年)以降、豊臣家と徳川家の関係が悪化し、特に**方広寺鐘銘事件**が大きな転機となりました。この事件では、豊臣秀頼が再建した方広寺の梵鐘の銘文が問題視され、徳川家康との対立を深めました。

## 退去の経緯

1. **方広寺鐘銘事件**:

- 事件は1614年に発生し、鐘銘に「国家安康」や「君臣豊楽」といった内容が含まれており、これが徳川家康を呪うものと解釈されました。このため、徳川側から強い圧力がかかり、且元は弁明のために駿府へ向かうことになります.

2. **忠義と退去決定**:

- 大坂城に戻った後、且元は豊臣秀頼に対し、豊臣家を守るための条件を提示しましたが、これらは全て拒否されました。最終的には、大坂城内での立場が危うくなり、隠遁命令が出されたことで退去を決意しました.

3. **退去の日程**:

- 1614年10月1日、且元は大坂城を退去しました。この時点で彼は豊臣家の収支決算などを行っており、後任者への配慮も見せていました。彼は最後まで忠義を尽くそうとしたものの、自身や家族の安全を考慮せざるを得ませんでした.

## 退去後の影響

片桐且元は大坂城を退去後、徳川方として大坂の陣(1614-1615)に参加しました。彼の行動は豊臣家内での信頼関係を揺るがし、その後の戦局にも影響を与えました。且元は豊臣氏滅亡からわずか20日後に病死し、その生涯は波乱に満ちたものでした.

片桐且元が豊臣秀頼に仕えた期間はどれくらいか

片桐且元が豊臣秀頼に仕えた期間は、豊臣秀吉の死後の1598年から1615年の大坂の陣までの約17年間です。具体的には、秀吉が亡くなった後、且元は秀頼の傅役として政務を担い、両家の関係調整に尽力しました。彼は豊臣家の重臣として、特に徳川家との関係を取り持つ役割を果たしましたが、最終的には豊臣家が滅亡する過程で重要な役割を果たしました。

片桐且元が賤ヶ岳の七本槍として活躍した戦いについて詳しく知りたい

片桐且元は、1583年の**賤ヶ岳の戦い**で特に目立った活躍をし、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として知られています。この戦いは、豊臣秀吉と柴田勝家の間で行われた重要な合戦であり、秀吉の天下取りにおける重要な転機となりました。

## 賤ヶ岳の戦いの背景

賤ヶ岳の戦いは、天正11年(1583年)4月21日に近江国(現在の滋賀県)で行われました。この戦いは、織田信長の死後、秀吉と勝家が対立する中で発生しました。秀吉は信長の後継者としての地位を確立しつつあり、勝家はその地位を脅かす存在と見なされていました。秀吉は、勝家を討つために大軍を動員し、賤ヶ岳に布陣しました。

## 七本槍と片桐且元の役割

「賤ヶ岳の七本槍」とは、戦闘中に特に優れた功績を挙げた武将たちを指します。片桐且元は、その中でも特に目覚ましい武功を挙げ、一番槍として称えられました。彼は福島正則や加藤清正と共に戦い、秀吉から高く評価されました。具体的には、彼らが奮闘した結果、勝家軍に対して決定的な勝利を収めることができました。

片桐且元はこの戦いでの功績により、秀吉から摂津国内に3000石を与えられ、その後も豊臣家に仕官し続けました。彼はまた、豊臣秀頼の後見人としても知られています。

## 賤ヶ岳七本槍の意義

「賤ヶ岳七本槍」という名称は、この戦いで得た名声から生まれましたが、実際にはこの戦いで活躍した武将は9人とも言われています。しかし、戦後の状況や語呂合わせから「七本槍」と呼ばれるようになりました。この名称は、日本史において象徴的な存在となり、その後も多くの武将たちがこの名誉を受け継ぐことになります。

片桐且元と賤ヶ岳の七本槍は、日本の戦国時代における重要な出来事とその後の歴史的変化に深く関わっています。

大坂の陣での片桐且元の役割は

大坂の陣での片桐且元の役割は

片桐且元(かたぎりかつもと)は、大坂の陣において豊臣家の家老として重要な役割を果たしました。彼は豊臣秀吉の忠実な家臣であり、特に秀頼(ひでより)の傅役として知られています。以下に、彼の役割について詳しく説明します。

## 片桐且元の背景

- **出自と成長**: 片桐且元は近江国の国人領主・片桐直貞の子として生まれ、豊臣秀吉に仕官しました。賤ヶ岳の戦いでは「賤ヶ岳七本槍」の一人として名を馳せ、秀吉から高く評価されました。

- **豊臣政権での地位**: 秀吉の死後、且元は豊臣秀頼の補佐役として家老に昇進し、淀殿(よどどの)からも厚い信任を受けていました。彼は内政や外交において重要な役割を担い、特に徳川家との関係構築に努めました。

## 大坂の陣での役割

- **徳川方への転向**: 大坂の陣(1614~1615)では、最終的に徳川家康側に付くことになります。これは、豊臣家内での信任を失ったことや、外部からの圧力が影響しています。且元は、豊臣家と徳川家との協調を図るために努力していましたが、最終的には徳川方として大坂城攻めに参加しました。

- **信任関係**: 彼は豊臣家と徳川家両方から信任を受ける立場を活用し、両者の調和を保つために尽力しました。しかし、「方広寺鐘銘事件」などが影響し、信任が揺らぐこととなります。

## 結論

片桐且元は、大坂の陣において複雑な立場で行動し、最終的には徳川方として戦うことになりました。彼の選択は、当時の政治的状況や内外からの圧力によるものであり、その生涯は豊臣政権と徳川政権との狭間で揺れ動くものとなりました。

片桐且元が秀頼の傅役になった理由は

片桐且元が豊臣秀頼の傅役に選ばれた理由は、彼の豊臣家に対する忠誠心と能力、そして秀吉からの信任に基づいています。

## 片桐且元の背景

- **忠誠心と信任**: 片桐且元は豊臣秀吉の家臣として長年仕え、特に賤ヶ岳の戦いでの功績により高く評価されました。彼は秀吉の死後も豊臣家を支えるために尽力し、秀頼の教育と護衛を任されることになりました。

- **役割と責任**: 秀頼が幼少期であったため、且元はその傅役として教育や護衛を行う重要な役割を果たしました。この役割は、豊臣家の存続に直結するものであり、且元にとって名誉でもありました。

## 政治的背景

- **外部との調整**: 秀頼が成長するにつれ、且元は徳川家康との関係構築にも関与し、両家の調整役として機能しました。彼は豊臣家の立場を守るために尽力し、外部との交渉でも重要な役割を果たしました。

- **淀殿からの信頼**: 秀頼の母である淀殿からも厚い信任を受けており、「秀頼の親代わりとなってもらいたい」と言われるほどでした。これにより、且元は豊臣家内での重要な地位を確立しました。

## 結論

片桐且元が秀頼の傅役になった理由は、彼自身の能力や忠誠心だけでなく、当時の政治的状況や豊臣家内での信任関係によるものでした。彼は豊臣家を支えるために尽力し、その役割を全うすることで家族や政権を守ろうとしました。

関ヶ原の戦いの後、且元の地位はどう変わったか

関ヶ原の戦い(1600年)後、片桐且元の地位は大きく変化しました。以下にその経緯をまとめます。

## 豊臣家の家老としての役割

関ヶ原の戦い後、片桐且元は豊臣秀頼の家老に任命され、同時に徳川家康から1万8千石を加増されました。彼は秀頼の五人の傅役の一人として、豊臣政権の内政を担う重要な役割を果たしました。且元は秀頼と淀殿からも厚い信任を受け、特に外部との交渉や内政管理において重要な地位を確立しました。

## 豊臣と徳川の間での調整

且元は、豊臣家と徳川家との関係を調整する役割も担っていました。1611年には家康が後陽成天皇との会見を求めた際、且元がその実現に尽力し、一時的に両家の協調が保たれることとなりました。しかし、この時期には既に豊臣家内部での信任関係が揺らぎ始めていました。

## 方広寺鐘銘問題とその影響

1614年には方広寺の鐘銘問題が発生し、これが且元の地位を大きく揺るがす要因となります。家康が鐘銘に激怒し、豊臣家との関係が悪化する中で、且元は弁明のために駿府を訪れることになります。しかし、その後大坂城に戻った際、主君である秀頼から提示した条件が全て拒否され、結果的に大坂城から追放されることとなりました。

## 結論

関ヶ原の戦い後、片桐且元は一時的には豊臣家内で重要な地位を占めていましたが、その後の方広寺鐘銘問題や豊臣家内部での信任喪失によって地位は急速に低下しました。最終的には、大坂の陣で徳川方に加わることとなり、豊臣家滅亡を見届ける運命となりました.

且元が家康から国奉行を任された理由は

片桐且元が家康から国奉行を任された理由は、彼が豊臣家と徳川家の両方からの信任を受けていたためです。且元は豊臣秀吉の死後、豊臣秀頼の後見役として重要な役割を果たし、特に淀殿からも強い信頼を得ていました。彼は国奉行として、摂津や河内などの国を管轄し、徳川家との関係を維持しながら豊臣家の存続に尽力しました。

**信任の背景**

- **豊臣家の内政担当**: 秀吉から高く評価され、秀頼の傅役としても選ばれたことにより、豊臣政権内での地位が確立されました。

- **徳川家とのパイプ役**: 家康との関係も密接であり、両家の間で調整役として機能していました。特に、方広寺大仏殿の再建など重要なプロジェクトに関与し、その実務能力が評価されました。

このように、且元は両家からの信任を背景に国奉行として任命され、豊臣家と徳川家との関係を円滑に保つために尽力していました。

且元が豊臣家の内政にどのような貢献をしたか

片桐且元は、豊臣家の内政において重要な貢献を果たしました。彼の役割は多岐にわたり、特に以下の点が挙げられます。

## **信任と役職**

- **豊臣秀吉の信任**: 片桐且元は、豊臣秀吉の側近として多くの内政業務を担い、特に作事奉行や検地奉行として豊臣政権の基盤を支えました。彼は、賤ヶ岳の戦いでの戦功により3千石を拝領し、その後も地位を上げていきました。

- **秀頼の後見役**: 秀吉の死後、且元は豊臣秀頼の傅役として重要な立場にありました。彼は淀殿からも厚い信任を受け、「秀頼の親代わり」として期待されていました。

## **内政への具体的な貢献**

- **外交と財政管理**: 片桐且元は、豊臣家と徳川家との交渉において重要な役割を果たしました。彼は家康からも信任され、摂津や河内などの国奉行を任されることで、豊臣家の外交政策を支えました。

- **寺院復興事業**: 彼は寺社奉行として、多くの寺院復興事業に取り組みました。特に近畿地方での宗教施設の再建に尽力し、地域社会への貢献が評価されています。

- **文書管理**: 秀頼が発給した文書131通中、且元が取次者となったものが100通にも及び、彼が豊臣家内でどれほど重要な役割を果たしていたかを示しています。

## **最終的な影響と課題**

- **大坂城での苦境**: しかし、大坂冬の陣前には方広寺鐘銘事件などによって淀殿から信任を失い、結果的に豊臣家の滅亡を防ぐことができませんでした。この事件以降、且元は大坂城内で孤立し、最終的には退去を余儀なくされました。

片桐且元は、豊臣家の内政において多くの実績を残しましたが、その信任関係が揺らぐことで、彼自身も厳しい状況に直面しました。

且元が信任を失ったきっかけは

片桐且元が信任を失ったきっかけは、**方広寺鐘銘事件**にあります。この事件は、豊臣家と徳川家の関係に深刻な影響を及ぼしました。

## 方広寺鐘銘事件の概要

方広寺の鐘に刻まれた銘文が、豊臣家に対する批判的な内容であったため、徳川家康が激怒し、且元の信任を揺るがす結果となりました。且元は豊臣家の家老として、秀頼や淀殿から高い信任を受けていましたが、この事件によりその信頼関係が崩れました。

## 信任喪失の影響

事件後、淀殿や秀頼からの信任が失われたことで、且元は豊臣家内での影響力を急速に失い、大坂城から追放されることになります。彼は豊臣家を守るために尽力していたものの、指導層との信頼関係が崩れたため、その忠義も無駄になってしまいました。

このように、方広寺鐘銘事件は且元の政治的立場を大きく揺るがす要因となり、最終的には豊臣家の滅亡へとつながる重要な出来事でした。

且元が方広寺鐘銘の建設にどのような貢献をしたのか

且元が方広寺鐘銘の建設にどのような貢献をしたのか

片桐且元は方広寺鐘銘事件において、豊臣秀頼の命により大仏殿の再建を推進する重要な役割を果たしました。以下にその具体的な貢献を示します。

## 片桐且元の貢献

**1. 大仏殿再建の奉行**

- 片桐且元は、豊臣秀頼からの指示で方広寺大仏殿の再建工事を担当する奉行に任命されました。彼は工事の進行管理や資材調達を行い、再建作業を円滑に進めるための中心的な役割を果たしました。

**2. 開眼供養の準備**

- 大仏殿の完成後、且元は開眼供養の日程調整を家康と交渉しながら進めていました。この供養は豊臣家にとって重要な儀式であり、且元はその実現に向けて尽力しました。

**3. 鐘銘文の問題への対応**

- 方広寺に納められる梵鐘の銘文が問題視された際、且元はその弁明のために駿府へ派遣されました。鐘銘には「国家安康」「君臣豊楽」といった内容が含まれており、これが徳川家康によって不吉と解釈され、供養の延期が命じられました。且元はこの問題に対処するため、徳川側との交渉を行う必要がありました。

**4. 豊臣家と徳川家の橋渡し**

- 彼は豊臣家と徳川家との間で重要な交渉役として機能し、大坂城内での外交や財政管理を担当していました。このような立場から、彼は両者間の緊張緩和を図るために努力していましたが、最終的にはこの鐘銘問題が大坂冬の陣へとつながる要因となりました。

片桐且元は方広寺鐘銘事件を通じて、豊臣秀頼の意向を実現するために尽力した一方で、徳川家との複雑な関係にも巻き込まれた重要な歴史的人物です。

片桐且元が方広寺鐘銘事件にどのような役割を果たしたのか

片桐且元は、方広寺鐘銘事件において重要な役割を果たしました。この事件は、1614年に豊臣秀頼が方広寺の梵鐘に刻まれた銘文「国家安康」「君臣豊楽」が、徳川家康に対する呪詛と解釈され、大坂の陣の引き金となった出来事です。

## 片桐且元の役割

### **再建の奉行**

片桐且元は、方広寺大仏殿再建の作事奉行として、秀頼の命を受けて大仏および大仏殿の再建に尽力しました。彼は、豊臣家の名誉を守るためにこのプロジェクトを進めていました。

### **交渉の使者**

鐘銘問題が浮上すると、且元は徳川家との交渉を担当し、家康に対して弁明するために駿府へ派遣されました。この際、彼は徳川家との関係を維持しつつ、豊臣家の立場を守ろうと奮闘しました。しかし、家康との交渉は困難を極め、且元は逆に豊臣側から不信感を抱かれる結果となりました。

### **結果と影響**

且元の駿府訪問後、鐘銘問題が深刻化し、大坂冬の陣が勃発する原因となりました。彼の行動は、豊臣家内での信頼を損ねることになり、最終的には豊臣家の滅亡につながる一因となりました。

## 結論

片桐且元は方広寺鐘銘事件において中心的な役割を果たし、豊臣家と徳川家との緊張関係を調整しようとしましたが、その結果として豊臣家の運命を大きく左右することになりました。

関東不吉之語とは具体的に何を指しているのか

関東不吉之語は、豊臣家と徳川家の間で起きた「方広寺鐘銘事件」に由来する言葉で、特に徳川家康が豊臣秀頼に対して不吉とされた言葉を指します。この事件は、方広寺の梵鐘に刻まれた銘文が原因で、徳川家康が豊臣家を攻撃する口実となりました。

## **事件の概要**

- **方広寺の梵鐘**: この鐘には「国家安康」と「君臣豊楽」という二つのフレーズが含まれており、これが問題視されました。「国家安康」は家康の名を分断する形で表現されており、豊臣側による家康への呪詛と解釈されました。

- **徳川家の反応**: 家康はこの銘文を理由に供養の延期を命じ、豊臣側に対して圧力をかけました。特に「国家安康」が家康の名前を二つに分けている点が重要視され、これが「関東不吉之語」として認識されました。

## **歴史的背景**

この事件は1614年から1615年にかけての大坂の陣へとつながる重要な出来事であり、豊臣家の滅亡につながる一因となりました。家康はこの機会を利用して、豊臣家に対する攻撃を強化し、最終的には大坂冬の陣へと至ります。

関東不吉之語は、単なる言葉以上の意味を持ち、戦国時代の権力闘争や政治的策略を象徴するものとして、日本の歴史に深く刻まれています。

大坂冬の陣が鐘銘事件で起こったのか

大坂冬の陣は、方広寺鐘銘事件を契機に発生しました。この事件は、豊臣秀頼が京都の方広寺で新たに鋳造した梵鐘の銘文に対し、徳川家康が異議を唱えたことから始まります。特に「国家安康 君臣豊楽」という文言が家康にとって不快であるとされ、これを口実にして1614年に大坂冬の陣が勃発しました。

### 大坂冬の陣の背景

- **豊臣家と徳川家の対立**: 豊臣秀頼は父・秀吉の遺志を継いでいたが、徳川家康はその力を脅威と感じていました。家康は豊臣家に対する圧力を強めるため、方広寺の鐘銘問題を利用しました。

- **戦闘の経過**: 大坂冬の陣では、豊臣軍と徳川軍が対峙し、最初は豊臣軍が優勢でしたが、最終的には講和に至り、大坂城はその防御力を失いました。この結果、翌年の夏の陣で豊臣家は滅亡へと向かうことになります.

このように、大坂冬の陣は鐘銘事件によって引き起こされた重要な歴史的出来事です。

鐘銘事件が徳川家と豊臣家の関係にどのような影響を与えたのか

方広寺鐘銘事件は、豊臣家と徳川家の関係に深刻な影響を及ぼした重要な出来事です。この事件は1614年に発生し、最終的に大坂の陣へと繋がる一因となりました。

## **事件の概要**

方広寺鐘銘事件は、豊臣秀頼が京都の方広寺で大仏を再建する際に、その梵鐘に刻まれた銘文「国家安康」「君臣豊楽」が問題視されたことから始まりました。徳川家康はこの銘文が自らを呪う内容であると解釈し、豊臣家の意図を疑いました。これにより、開眼供養の延期が命じられ、豊臣家との緊張が高まりました。

## **関係への影響**

1. **敵対関係の深化**: 鐘銘事件は、豊臣家と徳川家の間に存在していた微妙な関係を決定的に悪化させました。家康はこの事件を利用して、豊臣家を排除する口実としました。

2. **大坂の陣の引き金**: 事件が発端となり、大坂冬の陣(1614年)が勃発しました。この戦いでは、豊臣軍が籠城戦を選択しましたが、最終的には徳川軍との講和に追い込まれ、大坂城の防御力が低下しました。

3. **豊臣家の滅亡**: 鐘銘事件は、豊臣家にとって致命的な打撃となり、その後の大坂夏の陣(1615年)での敗北へと繋がりました。結果として、豊臣家は滅亡し、徳川幕府による支配が確立されることとなりました。

## **まとめ**

方広寺鐘銘事件は、単なる文化的な問題ではなく、両者の権力闘争を象徴する出来事でした。この事件によって、徳川家は豊臣家を排除するための正当性を得て、日本の歴史における権力構造が大きく変わることになりました。

鐘銘に「国家安康」「君臣豊楽」の文字が書かれた理由は何か

「国家安康」「君臣豊楽」という文字が刻まれた方広寺の鐘銘は、1614年に豊臣秀頼によって鋳造されたもので、これが引き金となり大坂冬の陣が勃発しました。この鐘銘に対する徳川家康の反応が、豊臣家との対立を激化させる要因となりました。

## 鐘銘の内容とその解釈

- **国家安康**:

- 家康はこの文字が「家康」の名を二つに分断していると解釈し、「国を安らかにする」という意図があるとされ、家康自身を侮辱するものだと激怒しました。

- **君臣豊楽**:

- この文言は、豊臣家を君主として称賛し、その繁栄を楽しむという意味合いがあるとされ、特に「豊臣」の名を避けている点から、豊臣家への支持を示すものと受け取られました。

## 背景と影響

この鐘銘事件は、豊臣家の再興を目的とした方広寺の大仏殿再建に伴うものであり、当時の政治的緊張を反映しています。家康は、この鐘銘を口実にして豊臣秀頼に対し圧力をかけ、大坂城への攻撃を計画しました。最終的には、この事件が大坂冬の陣へとつながり、豊臣氏の滅亡を引き起こす結果となりました。

且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた理由は

且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた理由は

片桐且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた理由は、彼の内政能力と信任関係にあります。

## 豊臣政権での重要な役割

### **内政の専門家**

且元は、豊臣秀吉の信任を受けて多くの内政業務を担当しており、物資調達や検地などに従事していました。これにより、彼は豊臣政権において重要な役割を果たし、秀吉の死後もその地位を維持しました。

### **信任関係**

且元は、秀頼の五人の傅役の一人に選ばれ、淀殿からも「秀頼の親代わりになってほしい」と信任を受けていました。彼は豊臣家と徳川家との間で唯一の取次役として機能し、両者の関係を維持するために尽力しました。

## 政治的背景

### **徳川家との関係**

且元は徳川家康からも信任されており、摂津や河内などの国奉行を任されるほどでした。このような立場から、彼は豊臣家と徳川家との間で重要な交渉を行い、豊臣家の存続を図ろうとしました。

### **大坂の陣前後の状況**

大坂冬の陣や春の陣では、且元は豊臣家のために尽力しましたが、最終的には彼が徳川側に回ったことが批判されることとなります。彼は豊臣家と徳川家との間で板挟みとなりながらも、豊臣家を守るために努力していたことが評価されています。

## 結論

片桐且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた理由は、彼が内政において高い能力を発揮し、秀頼や淀殿から強い信任を受けていたためです。また、徳川家との良好な関係も彼の選出に寄与しました。

片桐且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた具体的な理由は

片桐且元が豊臣秀頼の補佐役に選ばれた具体的な理由には、彼の内政能力、信任関係、そして豊臣家と徳川家の橋渡し役としての重要性が挙げられます。

## **内政能力と役割**

片桐且元は、豊臣政権の内政を担う有能な人材として評価されており、特に秀吉の死後、秀頼の五人の傅役の一人に選ばれました。彼は事務官僚としての能力を発揮し、豊臣家の財政や外交を一手に管理する立場にありました。

## **信任関係**

且元は淀殿や秀頼から厚い信任を受けており、特に淀殿からは「秀頼の親代わりになってほしい」と言われるほどでした。この信任は、彼が豊臣家を支える上で重要な要素であり、彼自身も豊臣家の存続を真剣に考えていました。

## **豊臣と徳川の橋渡し役**

関ヶ原の戦い以降、且元は徳川家康からも信任され、両家の間での調整役として活躍しました。彼は豊臣家と徳川家との関係を維持するために尽力し、その立場を利用して両者の協調を図ることが期待されていました。

これらの要素が重なり合い、片桐且元は豊臣秀頼の補佐役として選ばれたと言えます。彼の役割は、豊臣家が困難な状況にある中で非常に重要でした。

且元が秀頼と淀殿の信頼を得た背景は

片桐且元が豊臣秀頼と淀殿の信頼を得た背景には、彼の政治的手腕、忠誠心、そして豊臣家と徳川家との関係性が深く関わっています。

## **政治的手腕と役割**

片桐且元は、豊臣秀吉の直参家臣として賤ヶ岳の七本槍の一人に数えられ、秀吉の死後は豊臣家の家老として重要な役割を果たしました。彼は秀頼の五人の傅役の一人に選ばれ、内政や外交においても大きな影響力を持ちました。特に、外部との交渉において家康からも信任を受けており、豊臣家の存続を図るために尽力しました.

## **忠誠心と信任**

且元は豊臣家への忠誠心が強く、淀殿からは「秀頼の親代わりとなってほしい」と頼まれるほど信任を受けていました。彼は特に1611年に家康との会見を実現させるために尽力し、その際には淀殿を説得して会見を行うなど、両家の調和を保つために努力しました. これらの行動は、彼が持つ信任関係を強化する要因となりました。

## **徳川家との関係**

且元は徳川家との姻戚関係もあり、この点が彼の立場を強化しました。彼は関ヶ原の戦い後、早々に娘を家康に人質として差し出し、徳川家からも高く評価されました. これにより、彼は豊臣家と徳川家との間で重要な調整役として機能し、両者の信頼を得ることができました。

## **まとめ**

片桐且元が秀頼と淀殿の信頼を得た背景には、彼の優れた政治的手腕や忠誠心、そして豊臣家と徳川家との密接な関係がありました。これらが相まって、且元は豊臣家における重要な存在となり、その信任を確立したのです。

且元が豊臣政権の内政を担う理由は

片桐且元が豊臣政権の内政を担った理由は、彼の優れた能力と豊臣家からの信任にあります。

## **信任と役割**

片桐且元は、豊臣秀吉の死後、豊臣家の家老として重要な役割を果たしました。彼は秀頼や淀殿から強い信任を受けており、特に秀頼の傅役としても知られています。また、彼は徳川家康からも信任され、摂津や河内などの国奉行を任されるほどでした。

## **内政への貢献**

且元は内政において多くの実務を担当し、特に方広寺大仏殿の再建や検地奉行としての活動が評価されました。彼は財政や外交を一手に担い、豊臣家の安定に寄与しました。関ヶ原の戦い後も、彼は豊臣家と徳川家との間で重要な調整役を果たし、両者の関係を維持するために尽力しました.

## **結論**

片桐且元が豊臣政権の内政を担うことができた背景には、彼自身の能力と豊臣家及び徳川家からの厚い信任がありました。彼は内政だけでなく外交にも関与し、豊臣家の存続に大きく寄与しましたが、その後の政治的な混乱によって信任を失うこととなります。

且元が賤ヶ岳の七本槍に選ばれた経緯は

片桐且元が「賤ヶ岳の七本槍」に選ばれた経緯は、1583年の**賤ヶ岳の戦い**における彼の顕著な武功に起因しています。この戦いは、豊臣秀吉と柴田勝家との間で行われ、秀吉が天下を取るための重要な転機となりました。

## 賤ヶ岳の戦いと七本槍

**賤ヶ岳の七本槍**は、賤ヶ岳の戦いで特に活躍した7人の武将を指します。この戦いは、信長の死後に秀吉が権力を確立するために行ったもので、勝利した秀吉はその後の日本史において重要な地位を築くことになります。

### 片桐且元の役割

片桐且元は、この戦いで特に目立った活躍を見せ、一番槍の功を認められました。彼は福島正則や加藤清正とともに戦闘に参加し、その武勇によって「七本槍」の一人として数えられるようになりました。戦後、秀吉から3000石を与えられ、彼の地位が大きく向上しました。

## 七本槍としての位置づけ

「賤ヶ岳の七本槍」という名称は、実際には9人が活躍していたことから語呂合わせで7人に絞られたとも言われています。戦後、秀吉が彼らの武功を称えた結果、歴史的にも重要な位置づけを持つこととなりました。

このようにして、片桐且元は賤ヶ岳の戦いで示した卓越した武功によって、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として名を残すこととなったのです。

且元が徳川家康から信頼された理由は

片桐且元が徳川家康から信頼された理由は、彼の豊臣政権における重要な役割と、家康との関係構築にあります。

## **豊臣政権における役割**

片桐且元は、豊臣秀吉の死後、豊臣家の家老として秀頼や淀殿から高く評価されていました。彼は秀頼の傅役として、豊臣家の内政を担当し、特に大坂の陣前には豊臣家と徳川家との調整役を果たしました。且元は、関ヶ原の戦い後も豊臣家の存続を図るために尽力し、家康との交渉において重要な役割を果たしました。

## **家康との信任関係**

且元は、徳川家からも信任を受けており、摂津・河内・和泉の国奉行として任命されました。このポジションでは、彼は地域全体の農政を管轄し、徳川氏直轄領と豊臣氏領の混在する状況下で両者の信頼を維持する役目を担いました。特に1611年には、家康が後陽成天皇の譲位儀式に際して秀頼との会見を求めた際、且元がその実現に大きく寄与しました。彼は淀殿に対し、「拒否すれば関東との戦になる」と説得し、会見を推進しました。

## **政治的手腕**

且元はまた、豊臣と徳川の間で板挟みとなりながらも、その立場を巧みに利用して両者の協調を図りました。彼は外部との折衝を続ける中で、両家からの信任を得て重要な交渉を行い、豊臣家の存続に寄与しようと努めました。これらの行動が、且元が家康から信頼される要因となったのです。

## **まとめ**

片桐且元は、その政治的能力や豊臣政権内での重要な地位によって徳川家康から信頼されました。彼は両家の間で重要な調整役として機能し、その信任関係を活用して豊臣家の存続に尽力しました。