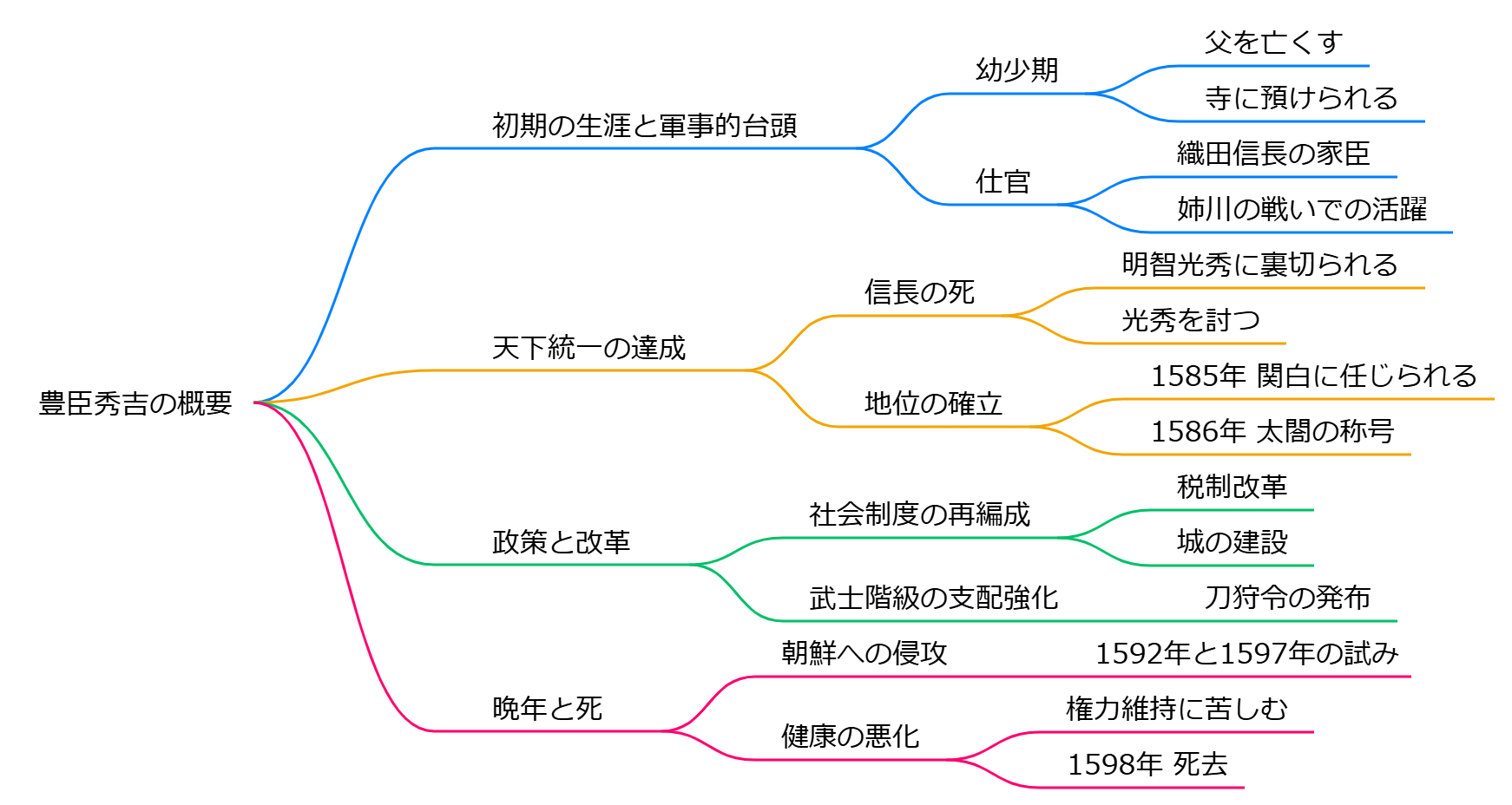

豊臣秀吉の概要

豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した著名な武将であり、天下統一を成し遂げた重要な歴史的人物です。

彼は1537年に尾張国(現在の愛知県)で農民の子として生まれ、後に織田信長に仕官し、数々の戦功を挙げて昇進しました。

初期の生涯と軍事的台頭

秀吉は、幼少期に父を亡くし、寺に預けられた後、義父のもとで鍛冶屋として修行をしました。

彼は1560年代に織田信長の家臣として仕官し、信長の信任を受けて急速に昇進しました。

特に、1573年の姉川の戦いなどでの活躍が評価され、信長の重要な部将となりました。

天下統一の達成

1582年、信長が明智光秀に裏切られて自害した後、秀吉は迅速に行動を起こし、光秀を討ち取ります。

この勝利により、彼は信長の後継者としての地位を確立しました。

その後、秀吉は1585年に関白に任じられ、1586年には太閤の称号を受けました。

彼は日本全土を征服するための軍事行動を展開し、1590年には関東地方を含むほぼ全ての地域を統一しました。

政策と改革

秀吉は、統一後に日本の社会制度を再編成し、税制改革や城の建設を行いました。

また、彼は刀狩令を発布し、農民から武器を取り上げることで、武士階級の支配を強化しました。

これにより、近世封建社会の基礎が築かれました。

晩年と死

秀吉は、1592年と1597年に朝鮮への侵攻を試みましたが、これらの遠征は成功しませんでした。

彼の晩年は、健康の悪化とともに権力の維持に苦しむこととなり、1598年に死去しました。

彼の死後、豊臣家は急速に衰退し、最終的には徳川家康によって滅ぼされました。

豊臣秀吉は、その出自からは想像できないほどの成功を収めた人物であり、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

彼の生涯は、戦国時代の混乱から平和な時代への移行を象徴するものとされています。

豊臣秀吉

豊臣秀吉

豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)は、1537年2月6日に尾張国(現在の愛知県)で生まれ、1598年8月18日に亡くなった日本の戦国武将であり、天下人として知られています。彼は織田信長の家臣として出発し、信長の死後にその後継者として全国統一を果たしました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

- 秀吉はもともと貧しい農民の出身であり、1554年に織田信長に仕官しました。彼は次第に信長の有力な武将として頭角を現し、羽柴(はしば)という名に改名します。

**本能寺の変と天下統一**

- 1582年、信長が明智光秀によって本能寺で襲撃され自害した際、秀吉は中国地方で毛利輝元と戦っていました。事件を知ると急ぎ和睦し、京都へ戻り山崎の戦いで光秀を討ち取りました。この勝利により、彼は信長の後継者としての地位を確立しました。

**政権確立**

- 秀吉は1586年に正親町天皇から「豊臣」の姓を賜り、関白や太政大臣に就任することで政権を強化しました。彼は大名同士の争いを鎮めるため、強力な指導力を発揮し、九州や四国を平定していきました。

**文化と影響**

- 秀吉はまた、「墨俣一夜城」や「備中高松城の水攻め」など、多くの軍事的な逸話を持つことでも知られています。彼は人心掌握に長けており、さまざまな大名を取り込んで自らの勢力を拡大しました。

## 死後の評価

豊臣秀吉は日本史において重要な人物であり、その生涯は戦国時代から近世封建社会への移行を象徴しています。彼の統治下で築かれた基盤は、後の徳川幕府にも影響を与えました。

豊臣秀吉が天下統一にどのような戦略を用いたのか

豊臣秀吉は、軍事戦略と外交戦略を巧みに組み合わせて天下統一を達成しました。

## 軍事戦略

秀吉は以下の重要な戦いで優れた軍事指導力を発揮しました:

1. 山崎の戦い(1582年):明智光秀を打ち破り、信長の後継者としての地位を確立。

2. 沖田畷の戦い(1584年):龍造寺氏を破り、九州の大名たちを従わせる。

3. 四国征伐(1585年)と九州征伐(1587年):西日本の支配力を強化。

4. 小田原征伐(1590年):北条氏を制圧し、関東地方の大部分を支配下に置く。

## 外交戦略

秀吉は軍事力だけでなく、巧みな外交手腕も駆使しました:

1. 和平交渉や懐柔策を活用し、多くの同盟者を獲得。

2. 智見城の策略(1589年):力による制圧ではなく、交渉とおだてで大名を従わせる。

## 国内政策

秀吉は以下の政策を実施し、国内の安定と経済発展を図りました:

1. 太閤検地:農地の生産力を正確に把握し、税収を安定化。

2. 刀狩令:農民から武器を取り上げ、反乱を抑制。

これらの戦略と政策により、秀吉は1590年に全国統一を達成しました。しかし、その後の朝鮮出兵(1592年と1597年)は失敗し、国内の不安定化を招くこととなりました。

秀吉の天下統一は、単なる軍事力の勝利ではなく、巧妙な戦略と戦術、そして優れた外交手腕の賜物でした。彼の戦略の巧みさは、多くの戦闘における勝利だけでなく、国内の安定と経済の発展にも寄与し、戦国時代の混乱を収束させ、日本に一時的な平和と繁栄をもたらしたのです。

豊臣秀吉が朝鮮出兵を計画した背景は

豊臣秀吉が朝鮮出兵を計画した背景には、複数の要因が考えられます。

## 明の征服

秀吉の主な目的は明の征服でした。朝鮮に対して「日本への服従と明までの道案内」を要求し、拒否されたことで出兵に至りました。明を征服するための足がかりとして朝鮮を利用しようとしたのです。

## 権力と野望

日本を統一した秀吉は、自身の力で中国やインドも征服できると考えていたという説があります。天下統一後、さらなる権力と領土拡張を求めて大陸進出を企てたと解釈されています。

## 経済的利益

秀吉は中国との直接貿易を望んでいました。朝鮮出兵の背景には、中国との貿易で利益を得たいという経済的な動機もあったと考えられています。

## 新たな領土の獲得

日本国内の土地配分が限界に達し、家来たちに与える新たな領地を求めて朝鮮出兵を計画したという説もあります。

## 歴史的背景

秀吉の朝鮮出兵計画は、織田信長の大陸出兵構想を引き継いだものだという見方もあります。これは秀吉独自の発想ではなく、当時の日本の支配者層に共通する野望だった可能性があります。

これらの要因が複合的に作用し、秀吉の朝鮮出兵計画につながったと考えられます。しかし、その真の動機については今なお議論が続いており、歴史学上の難問となっています。

朝鮮出兵の成功が天下統一にどのような影響を与えたのか

朝鮮出兵は天下統一後に行われたため、その成功が天下統一に直接的な影響を与えたわけではありません。豊臣秀吉はすでに日本国内の統一を果たした後に、朝鮮半島への侵攻を決意しました。

実際には、朝鮮出兵は成功せず、むしろ日本に大きな負の影響をもたらしました:

1. 経済的疲弊:7年にわたる戦いで、日本の武士や農民は重い負担に苦しみました。

2. 豊臣政権の弱体化:大名間の不和が表面化し、豊臣氏没落の原因となりました。

3. 人的損失:多くの日本兵が戦死し、国力が低下しました。

4. 国際関係の悪化:朝鮮や明との関係が悪化し、日本は国際的に孤立しました。

5. 文化的影響:朝鮮から連れてこられた陶工により、日本の陶磁器産業が発展しました。

結論として、朝鮮出兵は天下統一には直接影響を与えませんでしたが、その失敗が豊臣政権の衰退につながり、日本の政治体制に大きな変化をもたらしたと言えます。

豊臣秀吉が使用した戦略の具体例を知りたい

豊臣秀吉は、天下統一を達成するために様々な革新的な戦略を駆使しました。以下に具体例を挙げます。

## 軍事戦略

1. 水攻め: 秀吉は「日本三大水攻め」として知られる戦術を多用しました。備中高松城、紀州太田城、武蔵忍城での攻めがその代表例です。これらの水攻めでは、大規模な堤防を築いて敵城を水没させようとしました。

2. 迅速な判断と行動: 山崎の戦いでは、夕刻に戦端を開くという当時としては異例の戦術を採用しました。これは、スピードと勢いが勝利のカギだと判断したためです。

3. 兵糧戦略: 小田原合戦では、前代未聞の大量の兵糧を準備しました。例えば、米20万石を船で輸送し、さらに黄金1万枚(米2万石相当)を用意して各地の米を買い入れるよう命じました。

## 政治・行政戦略

1. 太閤検地: 全国の田畑の面積と収穫量を統一された基準で測定し、検地帳に記録しました。これにより、年貢の徴収を効率化し、農民の土地所有権を明確にしました。

2. 刀狩令: 1588年に発令され、農民や町民、寺社から武器を没収しました。これにより一揆を防ぎ、兵農分離を完成させました。

3. 兵站対策: 長期戦に備えて、前例のない規模の兵糧準備を行いました。例えば、小田原合戦では東海道方面に大量の兵糧を用意し、最前線に送り込みました。

これらの戦略は、秀吉の革新的な発想と合理的な判断力を示しています。軍事面では従来の戦い方にとらわれず、政治面では全国規模の制度改革を断行することで、効果的に天下統一を進めていったのです。

豊臣秀吉の検地と刀狩の政策の目的は

豊臣秀吉の太閤検地と刀狩の政策には、以下のような主要な目的がありました:

## 太閤検地の目的

1. 年貢の効率的な徴収

太閤検地により、全国の田畑を測量し、農作物の生産高を把握して、納めるべき年貢の量を定めました。これにより、年貢の不正や二重取り、中間搾取を防ぎ、効率的な徴収を可能にしました。

2. 農民の管理と統制

検地によって「一つの農地に1人の耕作者」を定め、農民を土地に縛り付けることで、勝手に離れられないようにしました。

3. 統一的な土地管理

秀吉が直接役人を派遣して全国の土地を調査することで、不正をなくし、全国が統一した基準で税金を徴収できるようにしました。

## 刀狩の目的

1. 兵農分離の推進

武士と農民の役割を明確に分離し、身分を固定させることで、下剋上が起こりにくい社会構造を作ろうとしました。

2. 農民の武装解除

農民から武器を取り上げることで、大規模な一揆の発生を防ぎ、支配体制を安定させようとしました。

3. 武士の専門化

農民から武器を取り上げることで、武士を戦闘の専門家集団として育成し、強力な軍事力を維持しようとしました。

これらの政策により、秀吉は全国を統一的に支配し、安定した社会基盤を構築しようとしました。ただし、近年の研究では、「兵農分離」政策が豊臣政権によって画期的に実現されたという従来の見方に対して、再検討が行われています。

織田信長と豊臣秀吉の統一戦略の違いは

織田信長と豊臣秀吉は、共に戦国時代の天下統一を目指した重要な人物ですが、その統一戦略には顕著な違いがありました。

## 軍事戦略の違い

### 織田信長の革新的戦術

信長は、鉄砲の大量導入という革新的な戦術を採用しました。1575年の長篠の戦いでは、大規模な鉄砲隊を編成し、従来の騎馬隊を圧倒しました。この戦術は日本の戦争史に大きな転換をもたらしました。

### 豊臣秀吉の包囲戦術

一方、秀吉は大規模な包囲戦術を得意としました。1590年の小田原征伐では、北条氏の本拠地である小田原城を包囲し、長期戦によって降伏させました。この戦略は、直接的な戦闘を避けつつ、敵の降伏を促す効果的な方法でした。

## 経済政策の相違

### 信長の楽市楽座

信長は「楽市楽座」政策を実施し、市場の自由化と商工業の発展を促進しました。これにより、彼の領地内での経済活動が活性化し、軍事力と経済力の両面で優位に立ちました。

### 秀吉の太閤検地

秀吉は「太閤検地」を実施し、農地の生産力を正確に把握して税収の安定化を図りました。また、「刀狩令」により農民から武器を取り上げ、社会秩序の安定化を目指しました。

## 外交戦略の違い

### 信長の同盟戦略

信長は、徳川家康との同盟など、戦略的な同盟関係を構築しました。これにより、自身の権力基盤を強化し、敵対勢力を効果的に抑制しました。

### 秀吉の和平交渉

秀吉は、軍事力だけでなく巧みな和平交渉や外交手腕を駆使しました。1589年の智見城の策略では、交渉とおだてを用いて敵対勢力を従わせ、多くの同盟者を獲得しました。

## 統一の手法

### 信長の武力統一

信長は「天下布武」のスローガンのもと、武力による全国統一を目指しました。彼は次々と戦国大名を打ち倒し、自身の理想とする統一国家の実現を図りました。

### 秀吉の段階的統一

秀吉は、九州征伐や四国征伐など、地域ごとに段階的な統一を進めました。また、軍事力だけでなく、外交や政策を巧みに組み合わせて全国支配を確立しました。

このように、織田信長と豊臣秀吉は、それぞれ独自の戦略と手法を用いて天下統一を目指しました。信長が革新的な軍事戦術と経済政策を重視したのに対し、秀吉はより柔軟な外交戦略と段階的な統一手法を採用したと言えます。

豊臣秀吉が関白になった理由とは

豊臣秀吉が関白になった理由とは

豊臣秀吉が関白になった理由には、複数の要因が絡み合っています。

## 政治的野心

秀吉は、誰にも越えられない高い官位を得ることを目指していました。当初、左大臣の地位を狙っていましたが、その役職は既に近衛信輔が就いていたため、さらに上位の関白の座を目指すことになりました。

## 慣例の打破

関白は通常、摂関家の一族にしかなれないという古くからのしきたりがありました。しかし、秀吉は自身が関白になるという奇策を提案し、慣例を打ち破ろうとしました。

## 血筋の問題の解決

関白就任にあたり貴族の血筋が必要だったため、秀吉は元関白・近衛前久の養子となることに成功しました。これにより、形式上は摂関家の血筋を得ることができました。

## 将軍職との関係

秀吉が将軍ではなく関白を選んだ理由の一つとして、織田信長の右大臣就任が関係しています。信長が本能寺の変で亡くなった際に右大臣だったため、秀吉はこれを「縁起が悪い」として右大臣就任を拒否しました。

## 朝廷との関係強化

関白という公家の最高位に就くことで、秀吉は武家と公家の両方の権力を掌握しようとしました。これにより、公武政権を樹立し、より強固な統治基盤を築こうとしたのです。

## 一族の繁栄

秀吉は関白の地位を一族で独占し、子孫に継承させることを目論んでいました。そのため、朝廷から「豊臣」という新たな姓を与えられ、源平藤橘に並ぶ格を得ることになりました。

このように、豊臣秀吉が関白になった背景には、彼の政治的野心、慣例の打破、血筋の問題の解決、将軍職との関係、朝廷との関係強化、そして一族の繁栄という複数の要因が絡み合っていたのです。

豊臣秀吉が関白になった後、具体的にどのような政策を実施したのか

豊臣秀吉は1585年に関白に就任した後、日本の統一と社会秩序の確立を目指して、以下のような重要な政策を実施しました。

## 統治基盤の強化

### 惣無事令の発布

秀吉は関白就任直後、自身の許可なく戦争を行うことを禁止する惣無事令を発布しました。これにより、大名間の争いを抑制し、中央集権的な支配体制を強化しました。

### 太閤検地の実施

全国的な検地を実施し、土地の面積を測り、生産量や耕作者を決定して検地帳に記録しました。これにより、土地の所有関係を整理し、石高制を確立しました。

## 社会構造改革

### 刀狩令の実施

農民や寺院から鉄砲、刀、弓、やりなどの武器を取り上げる刀狩令を発布しました。これにより、武士と庶民の身分格差を明確にし、兵農分離を促進しました。

### 身分統制令の発布

1591年に人掃令(身分統制令)を発布し、翌年にも再度発令しました。これにより、武家奉公人、町人、農民の身分を固定化し、社会秩序の安定を図りました。

## 宗教・外交政策

### キリスト教禁教令

1587年、キリスト教を禁止し、宣教師を国外追放するバテレン追放令を発布しました。これにより、外国の影響力を抑制し、国内の統制を強化しました。

### 朝鮮出兵

明の征服を目指し、1592年に文禄の役、1597年に慶長の役として朝鮮に出兵しました。しかし、いずれも撤退を余儀なくされ、豊臣政権の弱体化につながりました。

これらの政策を通じて、秀吉は中央集権的な支配体制を確立し、戦国時代から近世への移行を推進しました。特に太閤検地と刀狩令は、封建制度を解体し、中央集権システムを構築する上で重要な役割を果たしました。

関白になった豊臣秀吉が、天下人としての権力にどのように影響を与えたのか

豊臣秀吉が関白になったことは、彼の天下人としての権力を大きく強化し、全国統一を加速させました。

## 関白の地位の活用

秀吉は関白という朝廷の高い地位を巧みに利用して、以下のように権力を拡大しました:

**大名への命令**

秀吉は関白の権威を背景に、各地の大名たちに自分に従うよう命令を出しました。抵抗する大名に対しては武力を用いて従わせ、西日本全域を支配下に置くことに成功しました。

**朝廷との関係強化**

関白という地位を得たことで、秀吉は朝廷との関係を強化し、政治的正当性を獲得しました。これにより、武力だけでなく政治的権威も併せ持つ天下人としての地位を確立しました。

## 天下統一への道

関白就任後、秀吉は以下の政策を実施し、天下統一を進めました:

**1. 太閤検地**

全国の田畑の面積を詳細に測量し、年貢の量を決定しました。これにより、農民の土地所有と年貢の責任を明確にし、効率的な支配体制を構築しました。

**2. 刀狩令**

農民から武器を没収し、武士と農民の身分を明確に区別しました。これにより、一揆を防ぎ、武士による支配体制を確立しました。

## 豊臣姓の獲得

関白就任に伴い、秀吉は朝廷から「豊臣」という新たな姓を与えられました。これにより、源平藤橘に並ぶ格を得て、自身の権威をさらに高めることに成功しました。

## 天下統一の完成

1590年、秀吉は全国統一を達成しました。関白の地位と強大な権力を組み合わせることで、秀吉は日本全土の支配を確立したのです。

このように、関白という朝廷の高位を得たことで、秀吉は武力だけでなく、政治的権威も併せ持つ天下人として、より強固な支配体制を築くことができました。関白就任は、秀吉の天下統一を大きく後押しし、近世封建社会の基礎を築く上で重要な役割を果たしたのです。

豊臣秀吉が関白になった際、他の武将たちはどのように反応したのか

豊臣秀吉が1585年に関白に就任した際、他の武将たちは様々な反応を示しました。

## 従順な態度を示す武将たち

多くの大名は秀吉の強大な権力に恭順の意を示しました。具体的な例として:

- **津軽氏**: 天正17年(1589年)に黄鷹と蒼鷹を献上し、秀吉からの謝辞を受けています。

- **徳川家康**: 秀吉主催の能楽会で「馬鹿なフリ」をして舞い、巧妙に従順の意を示しました。

## 秀吉の権力強化策

秀吉は関白就任後、以下の方法で権力を強化しました:

1. **惣無事令の発布**: 秀吉の許可なしに戦争を行うことを禁止しました。

2. **朝廷権威の利用**: 関白という地位を利用して、全国の大名を配下と見なし、従わない大名を平定する大義名分としました。

3. **官位体系の再編**: 徳川家康をはじめ、臣従した諸大名や家臣たちに次々と官職を授け、公家主体だった官位体系に組み込みました。

## 武将たちの対応

- **鷹の献上**: 多くの大名が秀吉に鷹を献上し、関係強化を図りました。

- **接近戦略**: 津軽為信のように、秀吉の側近や親族(豊臣秀次など)に接近し、政権内での地位を固めようとする動きもありました。

秀吉の関白就任は、多くの武将たちに従属か反発かの選択を迫るものとなり、後の政局に大きな影響を与えました。

関白になった豊臣秀吉が、徳川家康とどういう関係になったのか

豊臣秀吉が関白になった後、徳川家康との関係は大きく変化しました。

## 秀吉の地位向上

1585年、秀吉は武士として初めて関白に就任し、翌年には豊臣姓を賜りました。これにより、秀吉は朝廷から天下の実力者として認められ、事実上の豊臣政権が誕生しました。

## 家康との関係変化

1. **従属関係の確立**: 秀吉は関白の座を活用して、家康より従属を勝ち取ろうとしましたが、家康はすぐには応じませんでした。

2. **政略結婚**: 1586年5月、秀吉は実妹の朝日姫を家康の継室として輿入れさせ、両者は義兄弟の関係となりました。この政略結婚は、家康に対する人質としての意味合いが強かったとされています。

3. **人質の交換**: 同年10月、秀吉は母のなか(大政所)を岡崎へ人質として送りました。これは家康との関係をより強固にするための策でした。

## 微妙な力関係

しかし、家康の従属は完全なものではありませんでした。秀吉は大名同士の勝手な婚姻を禁じる掟を定めましたが、後に家康はこの掟を無視して政略結婚を行いました。これは、家康が秀吉の権威に完全には従っていなかったことを示しています。

結果として、秀吉が関白になったことで、家康との関係は表面上は主従関係となりましたが、実質的には複雑な力関係が続いたと言えます。

豊臣秀吉が関白になった理由と、関白になった際の政治的背景について詳しく知りたい

豊臣秀吉が関白になった理由と、その政治的背景には複雑な要因が絡み合っています。

## 関白就任の理由

秀吉が関白を目指した主な理由は以下の通りです:

1. 最高位の官位獲得:秀吉は「誰にも越えられない高い官位を賜る」ことを目指していました。

2. 正統性の確立:血筋よりも高い官位に就くことで、より強固な正統性を得ようとしました。

3. 天皇との結びつき強化:征夷大将軍になれない秀吉は、天皇に近い関白の地位を通じて権力基盤を固めようとしました。

## 政治的背景

関白就任の背景には、複雑な政治状況がありました:

### 関白相論

天正13年(1585年)、二条昭実と近衛信輔の間で関白の地位を巡る争い(関白相論)が発生しました。この争いに乗じて、秀吉は自身の関白就任を画策しました。

### 慣例の打破

関白は通常、摂関家の一族にしかなれないという慣例がありました。秀吉は近衛前久の養子となることで、この障壁を乗り越えました。

### 朝廷との交渉

秀吉は以下の戦略を用いて、関白就任への道を開きました:

1. 二条昭実には無冠と引き換えに五百石を提供。

2. 近衛信輔には次期関白就任を約束。

3. 近衛前久の養子となり、藤原姓を獲得。

### 豊臣姓の創設

関白就任後、秀吉は朝廷に「源平藤橘に並ぶ新たな姓」を要請し、「豊臣」姓を獲得しました。これにより、一族で関白の地位を独占する基盤を作りました。

## 影響と結果

秀吉の関白就任は、以下のような影響をもたらしました:

1. 豊臣政権の確立:関白就任は豊臣政権にとって大きな画期となりました。

2. 天皇の権威利用:秀吉は天皇の名を借りて政策を実施し、支配を拡大しました。

3. 武家関白制の確立:しかし、この体制は秀吉の死後、徳川家康の征夷大将軍就任により崩壊しました。

豊臣秀吉の関白就任は、彼の政治的手腕と時代背景が複雑に絡み合った結果であり、日本の歴史に大きな転換をもたらしたと言えます。

豊臣秀吉と毛利輝元の戦いについて詳しく知りたい

豊臣秀吉と毛利輝元の戦いは、織田信長の中国攻めから始まり、備中高松城の戦いを経て、最終的に毛利氏が豊臣政権下に組み込まれるまでの過程を含む重要な歴史的出来事です。

## 中国攻めの開始

天正10年(1582年)、織田信長の命を受けた羽柴秀吉は、毛利輝元の勢力圏である中国地方への進攻を開始しました。秀吉は様々な戦略を用いて毛利方の城を次々と落としていきました。

## 備中高松城の戦い

### 戦いの経緯

1582年4月、秀吉は備中高松城に到着しました。この城は信長の中国地方制圧にとって重要な拠点でした。秀吉はまず城主の清水宗治に降伏を勧めましたが、宗治はこれを拒否しました。

### 水攻めの戦略

秀吉は黒田孝高(官兵衛)の進言を受け、水攻めの戦略を採用しました。城の南方に大きな堤防を築き、足守川をせき止めて城を水浸しにする作戦でした。12日間で堤防を完成させ、梅雨時期と重なったこともあり、城内は瞬く間に浸水しました。

### 戦いの結末

6月3日、窮地に陥った清水宗治は秀吉の講和条件を受け入れ、翌4日に自害しました。

## 本能寺の変と中国大返し

備中高松城の戦いの最中、6月2日に本能寺の変が発生しました。秀吉がこの知らせを受けたのは6月3日の夕方でした。

### 毛利氏との和平

従来の説では、秀吉は信長の死を毛利方に隠したまま和平を結んだとされていましたが、新たな史料によると、秀吉は6月3日の時点で信長の死を知っていたとされています。

### 中国大返し

秀吉は毛利家と和平を結び、さらに毛利家の旗30本と鉄砲500挺を借り受けて、毛利家の先陣を務めているように見せかけて中国大返しを敢行しました。

## 豊臣政権下での毛利氏

本能寺の変後、秀吉が天下統一を進めると、輝元は豊臣秀吉の臣下となりました。これにより、毛利氏は戦国大名から豊臣配下の大名へと立場を変えることになりました。

この一連の出来事を通じて、秀吉は中国地方での勢力を確立し、天下人への道を歩み始めました。一方、毛利輝元は豊臣政権下で重要な地位を占めることになり、両者の関係は大きく変化しました。

豊臣秀吉と毛利輝元の戦いについて詳しく知りたい

豊臣秀吉と毛利輝元の戦いは、特に1582年の備中高松城の戦いとして知られ、戦国時代の重要な出来事です。この戦いは、秀吉が中国地方を攻める過程で毛利家との対立が激化した結果、発生しました。

## 背景

秀吉は織田信長の命を受け、中国地方に進軍し、毛利家との戦闘を開始しました。毛利輝元は当時、毛利家の主導者として信長と同盟関係にありましたが、輝元が信長の敵である足利義昭を庇護したことで対立が深まりました。

## 戦闘の経過

### 備中高松城攻撃

- **開始**: 秀吉は1582年4月に備中高松城に到着し、攻撃を開始しました。高松城は水に囲まれた城であり、秀吉はまず周囲の城を攻略し、高松城を包囲しました。

- **水攻め**: 秀吉は黒田官兵衛の進言を受け、水攻めを実施しました。堤防を築いて足守川をせき止めることで、城内を水浸しにし、城兵の戦意を失わせました。

- **降伏**: 6月3日には毛利側が講和条件を受け入れ、翌日には清水宗治が自害しました。これにより、高松城は陥落し、秀吉は勝利を収めました.

## 戦いの影響

この戦いの後、秀吉は毛利輝元と停戦協定を結びました。輝元はその後も豊臣政権下で重要な地位を占めることとなり、四国や九州への軍事行動にも協力しました。彼は豊臣政権の五大老の一人となり、秀吉を支える存在となりました。

## 本能寺の変との関連

備中高松城の戦いが進行中の6月2日、織田信長が本能寺で明智光秀に襲われて亡くなるという事件が発生しました。この知らせを受けて秀吉は急遽中国遠征を中断し、光秀討伐に向かうことになります。この「中国大返し」と呼ばれる迅速な行動が、その後の天下統一へと繋がりました。

このように、豊臣秀吉と毛利輝元の戦いは、日本の歴史における重要な転換点であり、その後の政治情勢にも大きな影響を与えました。

豊臣秀吉と毛利輝元の講和の具体的な内容は

豊臣秀吉と毛利輝元の講和は、1582年に行われた備中高松城の戦いを背景にしています。この戦いでは、秀吉が毛利軍を包囲し、交渉が進められました。

## 講和の経緯

- **戦闘の状況**: 秀吉は高松城を水攻めにし、毛利側は援軍を送るも、状況は厳しくなっていました。毛利側は安国寺恵瓊を使者として秀吉に派遣し、和議を求めました.

## 講和条件

- **毛利側の提案**: 毛利は「備中・伯耆までの割譲」と「城兵の生命保全」を求めました.

- **秀吉側の要求**: 秀吉は「五国(備中・美作・伯耆・備後・出雲)の割譲」と「城主清水宗治の切腹」を要求しました. このため、初期の交渉は難航しました。

## 最終合意

- **条件の緩和**: 6月3日から4日にかけて、秀吉は条件を変更し、「備中・美作・伯耆の3国割譲」と「清水宗治自刃」を提示しました. 毛利側はこの条件を受け入れ、和睦が成立しました。

- **結果**: 清水宗治は自ら命を絶ち、毛利軍は撤退しました。これにより秀吉は毛利との敵対関係を解消し、その後の政局に集中することができました.

この講和によって、毛利氏は領土を一部失うものの、内部分裂を避けることができました。また、この合意は秀吉が中国地方での権力を強化する一助となりました。

毛利輝元が秀吉に従った理由は

毛利輝元が豊臣秀吉に従った理由は、以下のような複合的な要因によるものです。

## 政治的状況

秀吉の圧倒的な力と影響力が、輝元の決断に大きく影響しました。秀吉は織田信長の死後、急速に権力を拡大し、多くの大名を従えていました。さらに、朝廷から高い位を授けられ、ますます権力を得ていました。このような情勢下で、輝元は秀吉に対抗することが困難だと判断したと考えられます。

## 戦略的判断

輝元の決断には、戦略的な考慮も働いていました。秀吉に従うことで、大規模な領地を保持できました。1585年の講和で、安芸、備後、周防、長門、石見、出雲、隠岐に加えて備中・伯耆の一部、合計120万石以上の領有を認められています。秀吉に反抗した大名が領地を減らされたり滅亡したりする中、毛利氏は早期に従うことで有利な立場を確保しました。

## 周囲の影響

輝元の決断には、周囲の影響も大きかったようです。

- 叔父の小早川隆景と、毛利家の軍僧である安国寺恵瓊の助言が、秀吉に従う決断に影響したと考えられています。

- 秀吉は毛利家の重臣の多くを内通させており、これが輝元の決断を後押しした可能性があります。

## 個人的な印象の変化

最初は reluctant だった輝元ですが、秀吉との直接的な交流を通じて印象が変化しました。上洛の際、秀吉の心のこもった接待を受け、輝元は秀吉に好印象を持つようになりました。輝元は上洛の様子を日記に細かく記録しており、この経験が彼の心境に大きな影響を与えたことがうかがえます。

結果として、毛利輝元は秀吉の信頼を得て、豊臣政権下で五大老の一人に任命されるまでになりました。これは、輝元の決断が政治的にも個人的にも有益だったことを示しています。

天正10年(1582)の本能寺の変の詳細は

本能寺の変は、天正10年6月2日(1582年6月21日)早朝に京都で発生した、戦国時代の重要な事件です。

## 事件の概要

- 場所:山城国京都の本能寺と二条御新造

- 結果:明智軍の勝利、織田信長・信忠父子の自害

## 経緯と戦闘の詳細

1. 明智光秀が1万3,000の兵を率いて、京都本能寺に滞在中の織田信長を襲撃。

2. 信長は寝込みを襲われ、包囲されたことを悟ると、寺に火を放ち自害。

3. 信長の嫡男・信忠は、宿泊していた妙覚寺から二条御新造に移って抗戦したが、まもなく火を放って自刃。

## 戦力

- 織田軍:

- 本能寺:信長と御小姓衆(20-30名から150-160名の諸説あり)

- 二条御新造:信忠と母衣衆(数百名から500-1,500名の諸説あり)

- 明智軍:1万3,000名(2万や3万など異説もあり)

## 動機と背景

本能寺の変の動機については諸説あり、以下のような説が提唱されています:

1. 怨恨説:信長に対する積もり積もった鬱憤の爆発

2. 将軍足利義昭を奉じて室町幕府を再興する政権構想説

3. 四国説:長宗我部氏の窮地を救うため

## 影響

この事件により織田政権の中心人物が失われ、6月13日の山崎の戦いで光秀を破った羽柴秀吉が豊臣政権を構築していく契機となりました。

また、当時安土城を訪れていた徳川家康は、和泉国堺で信長死去の報せを受け、「伊賀越え」と呼ばれる経路で岡崎城へ帰還しました。

本能寺の変の真相については、現在も研究が進められており、新たな史料の発見により、これまでの通説が覆される可能性もあります。

秀吉が毛利輝元と和を結んだ背景は

豊臣秀吉が毛利輝元と和を結んだ背景には、以下のような要因がありました:

## 本能寺の変の影響

天正10年(1582年)に織田信長が本能寺の変で討たれたことが、秀吉と毛利輝元の和睦に大きな影響を与えました。この出来事により、秀吉は中国地方での戦いを一時中断し、新たな状況に対応する必要に迫られました。

## 戦略的な判断

1. **迅速な対応の必要性**:

秀吉は信長の死後、速やかに行動を起こす必要がありました。毛利氏との和平は、中国地方の戦線を安定させ、明智光秀との決戦に向かうための戦略的判断でした。

2. **軍事的優位の確保**:

毛利氏は制海権を失い、持久戦に必要な物資輸送手段に窮していたため、秀吉との講和を選択せざるを得ない状況にありました。

## 交渉の経緯

1. **和議の条件**:

当初、毛利方は「五国割譲と城兵の生命保全」を条件として提示しましたが、秀吉はこれを拒否し、「五国割譲と城主清水宗治の切腹」を要求しました。

2. **最終的な合意**:

6月3日から4日にかけての会談で、秀吉は条件を緩和し、河辺川(高梁川)と八幡川以東の3か国の割譲と清水宗治の自刃を和睦条件として提示しました。毛利方はこれを受け入れ、和睦が成立しました。

## 情報戦略の活用

秀吉は本能寺の変の情報をいち早く入手し、これを交渉に活用した可能性があります。『身自鏡』によれば、秀吉は6月3日の時点で信長の死を知っており、毛利家の重臣たちの内通情報も得ていたとされています。

## 結果

この和睦により、秀吉は中国地方の戦線を安定させ、明智光秀との決戦に向かうことができました。また、毛利家から旗30本と鉄砲500挺を借り受け、中国大返しを成功させる足がかりを得ました。

この戦略的な和睦は、秀吉の天下統一への重要なステップとなり、その後の山崎の戦いでの勝利につながりました。

山崎の戦いでの秀吉の戦略は

山崎の戦いにおける秀吉の戦略は、迅速な行動と巧みな外交によって優位な態勢を築き上げたことが特徴的です。

## 迅速な対応と機動力

秀吉は本能寺の変の報を受けるとすぐに行動を起こしました。

1. **毛利氏との和議**: 中国地方で毛利氏と対峙していた秀吉は、速やかに和議をまとめました。

2. **驚異的な行軍**: 「中国大返し」と呼ばれる迅速な移動を行い、わずか7日間で2万の軍勢を率いて近畿まで移動しました。

## 戦略的な同盟形成

秀吉は近畿地方に到着後、巧みな外交戦略を展開しました。

1. **味方の獲得**: 近畿にいた諸武将を味方につけることに成功しました。

2. **大義名分の利用**: 「信長様の弔い合戦」を唱えることで、より多くの支持を集めました。

3. **情報操作**: 一部の武将に「信長様は生きている」と伝えるなど、戦略的な情報操作も行いました。

## 戦術的優位性の確保

1. **兵力の増強**: 同盟関係の構築により、最終的に約4万の兵力を集めました。

2. **地の利**: 決戦の地である山崎で、高地である天王山を先に押さえました。

3. **士気の向上**: 播磨姫路城で休息した際、兵士たちに大量の兵糧と金銀を分配し、軍の士気を高めました。

これらの戦略により、秀吉は光秀に対して圧倒的な優位性を確保し、山崎の戦いで勝利を収めました。秀吉の迅速な行動と巧みな外交戦略が、この戦いの勝因となったのです。

豊臣秀吉が築いた近世封建社会の特徴は

豊臣秀吉が築いた近世封建社会の特徴は

豊臣秀吉が築いた近世封建社会には、以下のような特徴がありました:

## 中央集権的支配体制の確立

秀吉は、織田信長の政策を引き継ぎつつ、さらに強力な中央集権的支配体制を構築しました。これは後の幕藩体制の基礎となりました。

## 身分制度の整備

**身分統制令の発布**

天正19年(1591年)に秀吉が発布した身分統制令は、武家奉公人と農民の身分移動を制限し、社会秩序の維持を図りました。

**兵農分離の推進**

武士と農民の役割を明確に分け、封建的な身分秩序を確立しました。

## 経済基盤の整備

**石高制の導入**

土地の生産力を米の収穫量(石高)で評価する制度を確立し、年貢徴収や領地配分の基準としました。

**商品経済の発展**

全国的な商品流通体制の基礎が作られ、後の江戸時代に完成する経済システムの土台が形成されました。

## 大名統制

秀吉は全国の戦国大名を統合し、彼らに対して全国規模での規範を示すことで、統一国家の基盤を築きました。

## 公武統合

公家出身の関白として武家政権を主導することで、朝廷と武家の関係を再編し、政治体系をさらに強化しました。

これらの政策により、豊臣秀吉は戦国時代の混乱を収束させ、近世封建社会の基礎を確立しました。この体制は、後の徳川幕府によってさらに発展し、約300年続く江戸時代の社会構造の基盤となりました。

豊臣秀吉が天下統一を達成するまでの経緯は

豊臣秀吉の天下統一までの経緯は以下のようになります:

## 本能寺の変から台頭

1582年、織田信長が本能寺の変で倒れると、秀吉は毛利輝元との戦いを中断して京都に引き返し、明智光秀を討ちました。これをきっかけに秀吉は信長の後継者としての地位を確立し、天下統一に向けて勢力を拡大していきます。

## 関白就任と権力基盤の確立

1585年、秀吉は関白に就任します。この高い身分を利用して、他の大名を従わせる戦略を採用しました。同年、秀吉は自身の許可なしに戦争を禁止する惣無事令を発布し、これを大義名分として従わない大名を平定していきました。

## 統一への道のり

秀吉の天下統一への主な出来事は以下の通りです:

1. 1585年:関白就任、四国や越中を平定

2. 1586年:天皇から「豊臣」の姓を授かり、太政大臣に任命される

3. 1587年:バテレン追放令

4. 1588年:刀狩令

5. 九州の島津氏を降伏させる

## 天下統一の完成

1590年、秀吉は関東の北条氏を攻め滅ぼし、ついに天下統一を成し遂げました。農民出身から天下人へと上り詰めた秀吉は、わずか8年間で全国統一を達成したのです。

幕藩体制の具体的な構造は

幕藩体制は、江戸時代の日本における政治・経済・社会の基本的な統治構造です。その具体的な構造は以下の通りです:

## 統治構造

1. 幕府と藩による二重支配

- 幕府は全国を幕府領(天領)と大名領(藩)に分割

- 大名に領地と農民の直接支配権を与える

2. 大名の分類と配置

- 親藩大名:徳川一族

- 譜代大名:関ヶ原以前からの家臣

- 外様大名:関ヶ原以後に臣従した大名

3. 中央集権的支配

- 将軍を頂点とする幕府の政治機構

- 武家諸法度による大名の統制

## 経済基盤

- 石高制:米を基本とする年貢制度

- 農民(百姓)からの年貢収納

## 社会構造

- 身分制度:武士、百姓、町人の区分

- 武士階級への特権付与

## 統制メカニズム

- 参勤交代制度

- 改易(領地没収)の脅威

- 幕府巡見使の派遣

- 鎖国政策

この体制により、江戸幕府は約260年間にわたって全国の土地と民衆を支配し続けました。

武家諸法度の内容と目的は

武家諸法度は、江戸幕府が大名を統制するために制定した重要な法令です。その主な内容と目的は以下の通りです:

## 内容

武家諸法度は、当初13か条のルールで構成されていましたが、後に19条に拡大されました。主な内容は以下の通りです:

1. 文武両道の奨励:武士は武芸と学問に励むことが求められました。

2. 城の規制:新規の築城は厳しく禁止され、修理も幕府の許可が必要でした。

3. 結婚の制限:大名家同士の勝手な結婚は禁止されました。

4. 参勤交代:3代将軍徳川家光により1635年に追加され、大名は1年おきに江戸と自領を往復することが義務付けられました。

5. その他の規定:

- 衣服の取り決め

- 倹約の奨励

- 500石以上の大船建造の禁止

## 目的

武家諸法度の主な目的は以下の通りです:

1. 大名の力の抑制:大名の軍事力や経済力を制限し、反乱を防ぐことを目指しました。

2. 幕府の統制強化:全国の大名を江戸幕府に従わせ、中央集権的な支配体制を確立することを目的としていました。

3. 徳川将軍家の政権維持:豊臣氏滅亡後、徳川家の統治を確固たるものにするために制定されました。

武家諸法度は、大名の行動を厳しく制限し、違反者には厳罰を与えることで、江戸幕府の支配体制を強化する重要な役割を果たしました。

江戸幕府の将軍専制の特徴は

江戸幕府の将軍専制体制には、以下のような特徴がありました。

## 政治構造

将軍を頂点とする強固な階層構造が確立されました。将軍の直下には老中が置かれ、政務全般を統括しました。その下には大目付、町奉行、勘定奉行などの役職が設けられ、大名の監視や行政、司法、財政などの職務を分担しました。

## 権力の分散と集中

将軍への権力集中を図りつつ、同時に一人への過度な権力集中を防ぐ仕組みが導入されました。

- **月番制**: 主要な役職は複数名が配置され、一か月交代で政務を担当しました。

- **合議制**: 重要な決定は合議を原則としました。

- **役職の複数制**: 幕府の要職には2人以上が就くよう定められました。

## 大名統制

幕府は大名に対して厳しい統制を行いました。

- **武家諸法度**: 大名の行動を規制し、反乱を防ぐための法令が制定されました。

- **参勤交代**: 大名は1年おきに江戸と自領を往復することが義務付けられました。

## 人事政策

将軍は、幕府の重要な役職に古くから徳川家に仕えていた譜代大名や旗本を任命しました。これにより、将軍への忠誠心が高い人物たちが政権の中枢を占めました。

## 政策決定プロセス

基本的な流れとしては、実務吏僚から挙げられた議案を幕閣が審議した上で、側近を介して将軍が決裁を行いました。将軍親政の場合は、幕閣を経ずに直接議案が側近に持ち込まれ、将軍が決裁することもありました。

これらの特徴により、江戸幕府は約260年にわたって安定した統治を行い、将軍を中心とする専制体制を維持することができました。

貨幣経済の発達が近世社会に与えた影響は

貨幣経済の発達は近世社会に多大な影響を与え、経済構造や社会のあり方を大きく変容させました。

## 経済構造の変化

近世日本において、貨幣経済の発達に伴い、以下のような変化が生じました:

1. 三貨制度の確立:徳川家康の天下統一後、幕府は金・銀・銭からなる「三貨制度」を確立しました。

2. 小額貨幣の需要拡大:江戸中期以降、国内の貨幣経済が発達するにつれて、小額貨幣に対する需要が拡大しました。

3. 幕府による小額正貨の発行

4. 藩による紙幣(藩札)の発行と普及

これらの変化は、経済活動の活性化と多様化を促進しました。

## 地域経済の発展

貨幣経済の発達は、地域経済の成長にも大きな影響を与えました:

1. 多極的な経済圏の形成:19世紀には、各地で独自の経済圏が多極的に成長しました。

2. 都市と地方の結びつき:企業者の活動により、地方と都市が結びつき、貨幣経済の進行が促進されました。

3. 地方経済の発展:近世後期には、都市よりも地方で経済が発展したことが明らかになっています。

## 信用経済の発達

貨幣経済の発展に伴い、信用経済も発達しました:

1. 金融仲介者の登場:流動性不足や貨幣品質の劣化などの問題を克服するため、信用を供給・媒介する金融仲介者が登場しました。

2. 資金循環の促進:信用経済の発達により、経済全体の資金循環が促進されました。

## 社会構造への影響

貨幣経済の発達は、社会構造にも大きな影響を与えました:

1. 農村の変容:貨幣経済の浸透により、農村社会の構造が変化しました。

2. 労資関係の変化:経済発展に伴い、賃金や労資関係にも変化が生じました。

以上のように、貨幣経済の発達は近世社会の経済構造、地域経済、信用システム、そして社会構造に至るまで広範囲に影響を与え、日本の近代化への基盤を形成したと言えます。

豊臣秀吉と織田信長の関係についてもっと知りたい

豊臣秀吉と織田信長の関係についてもっと知りたい

豊臣秀吉と織田信長の関係は、戦国時代の日本において非常に重要な主従関係でした。

## 出会いと台頭

秀吉は低い身分の出身でしたが、信長に見出されて家臣となりました。信長は秀吉の才能を高く評価し、出自を問わずに重用しました。

## 信頼関係の構築

秀吉は以下のような行動で信長の信頼を勝ち得ていきました:

1. **気配りの才**: ある冬の朝、秀吉は信長の草履を温めて用意し、信長を感心させました。

2. **戦略的才能**: ある戦いで、秀吉は独創的な方法で短期間に城を築き上げ、信長を驚かせました。

3. **調略の才**: 信長は秀吉の「戦わずして勝つ」という調略を高く評価し、有効に活用しました。

## 深い絆

織田信長と豊臣秀吉の関係は、単なる主従関係を超えていました:

- **縁戚関係**: 両者は縁戚関係まで結んでいました。

- **個人的な配慮**: 信長は秀吉の正室・ねねに宛てた書状を送り、秀吉の行動に対して気遣いを示しました。

## 信長の死と秀吉の台頭

1582年6月2日、本能寺の変で信長が明智光秀に討たれると、秀吉は迅速に行動しました:

1. 中国攻めを中断し、約200kmを1週間で移動して山崎へ向かいました。

2. 山崎の戦いで光秀を打ち破り、京都の支配権を掌握しました。

3. 信長の残した権力の空白を埋め、最終的に天下統一への道を歩み始めました。

豊臣秀吉は、織田信長の下で実力を培い、その死後、信長の遺志を継ぐ形で天下統一を成し遂げていったのです。

豊臣秀吉が織田信長に草履を温めたその具体的なエピソードは

豊臣秀吉が織田信長の草履を温めたエピソードは、江戸時代中期に創作された有名な逸話です。具体的な内容は以下の通りです:

## エピソードの概要

雪の降る寒い冬の夜、信長が女性の部屋(局)から帰る際、草履取りを務めていた秀吉(当時は木下藤吉郎)が信長の草履を温めていました。

信長が草履を履こうとしたところ、温かくなっていることに気づきました。信長は秀吉が草履に腰掛けていたと勘違いし、激怒して叱責しました。

## 秀吉の機転

秀吉は「腰かけてはおりません」と答え、次のように説明しました:

「寒い夜ゆえ、御足が冷えていらっしゃると思い、背に入れて温めておいたのでございます。」

信長が証拠を求めると、秀吉は服を脱いで背中を見せました。そこには草履の鼻緒の跡がくっきりとついていました。

## 信長の反応

信長は秀吉の忠義と気遣いに感心し、その後秀吉を可愛がるようになったとされています。この出来事をきっかけに、秀吉は信長に目をかけられるようになったと言われています。

## エピソードの信憑性

ただし、この逸話の信憑性は低く、江戸時代中期に創作されたものと考えられています。初出は『絵本太閤記』という江戸中期の読本で、これは江戸初期に書かれた秀吉の逸話集『川角太閤記』をもとに書かれたとされています。

しかし、秀吉の機転の利く性格や、人々への細やかな気遣いを示す逸話として広く知られるようになりました。また、この逸話は秀吉が与えられた仕事を100%以上の気持ちで遂行し、その仕事ぶりを評価されて信長に認められたことを象徴的に表現しているとも解釈できます。

織田信長が豊臣秀吉を重用した理由は他に何があった

織田信長が豊臣秀吉を重用した理由には、以下のようなものがありました:

## 秀吉の能力と資質

1. **機知に富んだ人物**: 秀吉は聡明で状況に応じて適切に対応できる能力を持っていました。

2. **創意工夫の才能**: 秀吉は独創的な解決策を見出す能力がありました。

3. **忠実な勤労**: 与えられたチャンスを最大限に活かし、120%の努力をする人物でした。

## 信長の人材登用方針

1. **能力主義**: 信長は家臣を選ぶ際、身分よりも能力や人柄を重視しました。

2. **洞察力**: 信長は秀吉の才能を見抜く優れた洞察力を持っていました。

3. **「戦わずして勝つ」戦略の評価**: 信長は秀吉の調略を立派な兵法として高く評価し、その才能を有効活用しました。

## その他の要因

1. **信頼関係**: 信長と秀吉の関係は、単なる主従関係を超えて深い信頼関係にありました。

2. **他人の登用**: 信長は古くからの親族や家臣を信頼できず、秀吉のような「他人」を重用する傾向がありました。

3. **実績**: 秀吉は金ヶ崎の戦いなどで武功を挙げ、中国攻めを任されるなど、実績を積み重ねていきました。

4. **近代的システム**: 信長が構築した明確な主従関係と中央集権的なシステムが、秀吉のような新参者の立身出世を可能にしました。

これらの要因が相まって、織田信長は豊臣秀吉を重用し、秀吉は異例のスピードで出世を果たしたのです。

豊臣秀吉が織田信長の家臣としての評価はどうだった

豊臣秀吉は、織田信長の家臣として非常に高く評価されていました。彼の出世は、信長の寛容さと人材を見抜く力によるものであり、身分を問わず能力を重視する信長の方針が秀吉の成長を助けました。

## 秀吉の出世と信長との関係

秀吉は、農民の子として生まれ、1560年代初頭に織田信長に仕官しました。彼は1561年から始まった美濃国攻略での活躍を通じて、急速に信長の信任を得ていきました。この時期、秀吉は小者から重臣へと昇進し、約11年で有力武将の一人として認められるようになりました。

## 信長の評価と信頼

信長は、古くからの家臣や親族よりも、他人である秀吉を重用したことからも、その評価の高さが伺えます。信長は秀吉の機知や能力を高く評価し、彼との関係は単なる主従関係に留まらず、深い信頼関係が築かれていました。実際に、信長が秀吉の正室であるねねに宛てた書状もあり、このことからも二人の絆が強かったことがわかります。

## 結論

豊臣秀吉は織田信長の家臣として、その能力と忠誠心によって高く評価されました。彼の出世は、信長の寛容な人事政策と彼自身の才能によるものであり、二人の関係は戦国時代における特異なものとなりました。

織田信長と豊臣秀吉の縁戚関係について詳しく知りたい

織田信長と豊臣秀吉の縁戚関係は、戦国時代の日本における重要な要素であり、彼らの政治的・家族的なつながりは歴史に大きな影響を与えました。以下にその詳細を説明します。

## 織田信長と豊臣秀吉の主従関係

豊臣秀吉はもともと織田信長の家臣として仕官し、信長の下で急速に出世しました。信長が秀吉を重用した理由には、彼の出自(農民または足軽)を問わない姿勢がありました。この主従関係は、信頼と忠誠に基づいて築かれました。

## 縁戚関係の形成

### **養子縁組**

1579年頃、信長は自らの四男である於次丸(後の羽柴秀勝)を豊臣秀吉に養子として出しました。この養子縁組は、信長が秀吉との関係を強化し、家中の安定を図るためのものであったと考えられています。於次丸は病弱であったため、1585年に早逝しましたが、その後も秀吉は同じ名前を持つ別の養子を迎え入れています。

### **お市の方との関係**

また、信長の妹であるお市の方は浅井長政に嫁いでおり、その娘たち(茶々、初、江)は豊臣秀吉や徳川家康との複雑な関係を持っています。特に茶々は秀吉の側室となり、彼女との間に生まれた子供が豊臣秀頼です。

## 家系図と親戚関係

織田信長と豊臣秀吉は、単なる主従関係だけでなく、家族的なつながりも持っています。信長から見ると、秀吉は義兄(お市の方を通じて)であり、また徳川家康とも親戚関係にあります。これにより、戦国時代における三英傑(信長、秀吉、家康)の間には深い血縁的な結びつきが存在していたことがわかります。

## まとめ

織田信長と豊臣秀吉の縁戚関係は、養子縁組や婚姻を通じて形成されました。この関係性は彼らの政治的動向や権力闘争に大きな影響を与え、日本史における重要な要素となっています。そのため、この二人の関係は単なる主従関係を超えた深い結びつきがあったと言えるでしょう。

豊臣秀吉が中国攻めに成功した理由は

豊臣秀吉が中国攻めに成功した理由は、以下の要因によるものです。

## 迅速な行動と情報戦略

秀吉は1582年の本能寺の変で織田信長が討たれた際、すぐに状況を把握し、毛利氏との和平交渉を進めていました。彼は信長の死を隠し、停戦協定を結ぶことに成功しました。この結果、毛利軍が撤退した後、秀吉は急速に軍を動かし、「中国大返し」を実行しました。彼の軍は約2万5000人であり、1日55kmという驚異的な速度で移動しました。

## 戦術的優位性

秀吉は高松城の水攻めを成功させるなど、巧妙な戦術を用いました。彼は城の周囲を包囲し、水攻めによって敵の戦意を喪失させることに成功しました。この作戦は黒田官兵衛の提案によるもので、地元農民を雇って堤防を築くことで実現しました。これにより、高松城は降伏し、秀吉はその後も毛利氏との戦いで優位に立つことができました。

## 統率力と人心掌握術

秀吉は「人たらし」として知られ、多くの武将や民衆から支持を受けていました。彼の優れた人心掌握術が、同盟者や部下からの忠誠心を高め、戦局において重要な役割を果たしました。彼は自らの指導力を発揮し、士気を高めることで大軍を効果的に指揮しました。

## 結論

豊臣秀吉が中国攻めに成功した理由は、迅速な情報収集と行動、巧妙な戦術、そして強力な統率力と人心掌握術にあります。これらの要素が相まって、彼は中国地方での戦闘において勝利を収めることができました。