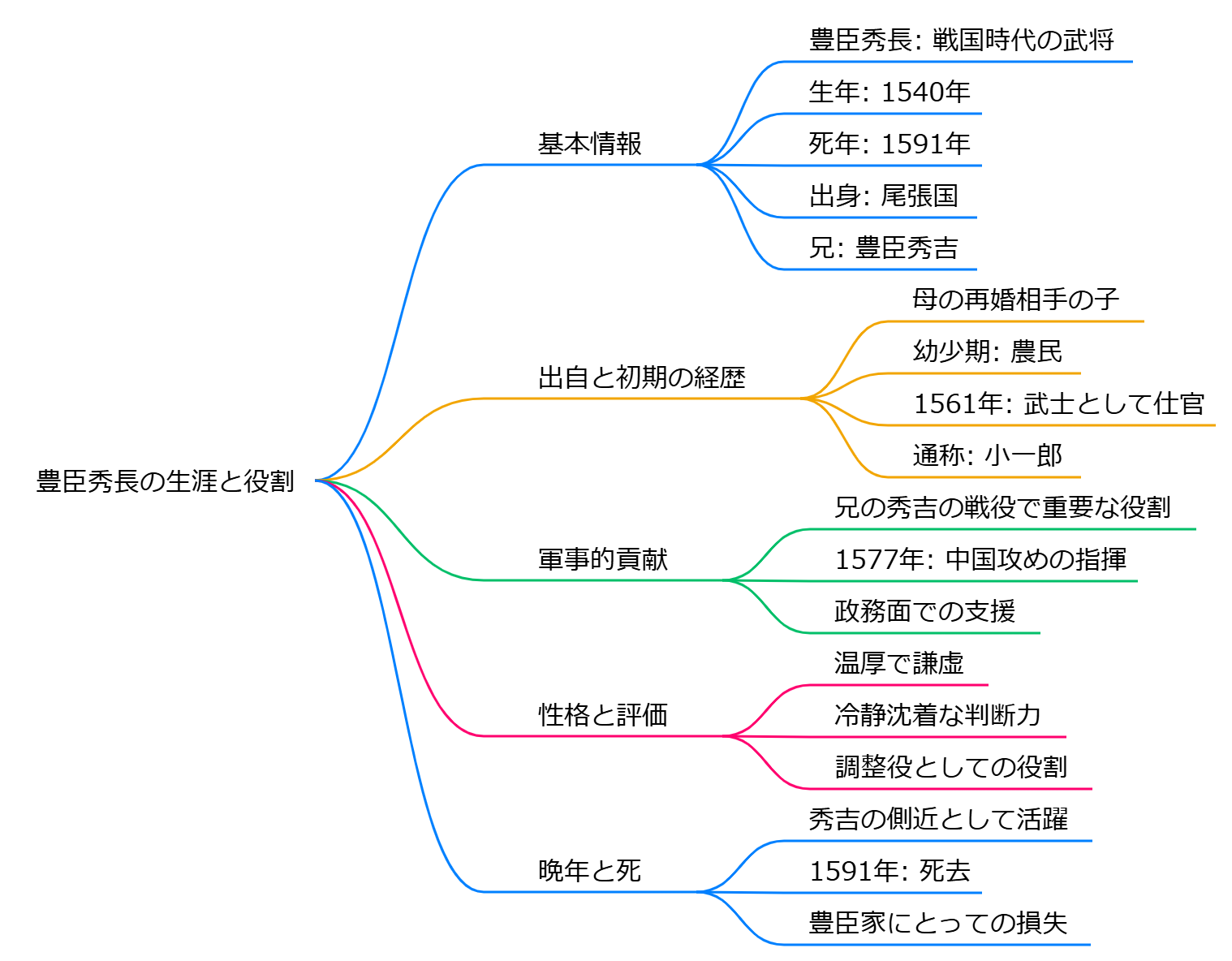

豊臣秀長の生涯と役割

基本情報

豊臣秀長(とよとみ ひでなが)は、1540年に尾張国(現在の愛知県名古屋市)で生まれ、1591年に亡くなった戦国時代の武将であり、豊臣秀吉の異父弟です。

彼は、兄の秀吉と共に豊臣政権の形成に大きく貢献しました。

秀長は、政務や軍事面で秀吉を支え、特に兄の信頼を受けた重要な存在でした。

出自と初期の経歴

秀長は、母親の再婚相手である竹阿弥の子として生まれましたが、豊臣秀吉との父親の関係については諸説あります。

幼少期は農民として過ごし、1561年に兄の秀吉から武士としての道を勧められ、仕官することになります。

彼は「小一郎」という通称を持ち、後に「秀長」と改名しました。

軍事的貢献

秀長は、兄の秀吉が行った数々の戦役において重要な役割を果たしました。

特に1577年の中国攻めでは、但馬国や播磨国の攻略を指揮し、秀吉の信頼を得ることとなります。

彼は、軍事面での指揮だけでなく、政務においても秀吉を支え、豊臣政権の安定に寄与しました。

性格と評価

秀長は、温厚で謙虚な性格であり、冷静沈着な判断力を持っていました。

彼は、兄の秀吉と異なり、調整役としての役割を果たし、他の武将との関係を円滑に保つことに努めました。

このような彼の姿勢は、豊臣政権の安定に欠かせないものであり、秀吉からも高く評価されていました。

晩年と死

秀長は、秀吉が天下統一を果たした後もその側近として活躍しましたが、1591年に亡くなります。

彼の死は、豊臣家にとって大きな損失であり、彼が生きていれば政権の安定がさらに続いた可能性があるとも言われています。

豊臣秀長は、兄の秀吉を支えた重要な存在であり、彼の生涯は日本の歴史においても特筆すべきものです。

豊臣秀長

豊臣秀長

豊臣秀長(とよとみ ひでなが)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は1540年3月2日に尾張国(現在の愛知県名古屋市)で生まれ、1591年1月22日に病により亡くなるまで、豊臣秀吉の異父弟として重要な役割を果たしました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

豊臣秀長は、兄である豊臣秀吉の補佐役として政治と軍事の両面でその能力を発揮しました。彼は1577年に始まる中国攻めに従軍し、但馬国や播磨国の攻略に貢献しました。特に1577年と1580年の但馬攻めでは総大将を務め、その功績から竹田城や出石城の城代に任命されています.

**主要な戦闘**

秀長は「賤ヶ岳の戦い」や「小牧・長久手の戦い」など、豊臣秀吉が天下を取るための重要な合戦に参加しました。特に小牧・長久手の戦いでは、兄の代理として講和交渉を行い成功を収めています。1585年には紀州征伐で副将に任命され、その後も四国平定など多くの戦役で活躍しました。

**昇進と権力**

秀長は1585年に従四位下・参議、翌年には従三位・権中納言に昇進し、最終的には従二位・権大納言となりました。このように彼は大和・紀伊・和泉の三ヶ国を含む約110万石の大名となり、「大和大納言」と称されるようになりました.

## 晩年と死

1590年、秀長は病気が重くなり、小田原征伐には参加できず、郡山城で留守居役を務めました。1591年1月22日、彼は病没し、その後家督は甥の豊臣秀保が継承しました.

## 歴史的評価

豊臣秀長はその優れた政治能力と軍事指揮能力から、徳川家康や石田三成などからも高く評価されていました。彼が生存していれば、豊臣家の運命が変わっていた可能性があるとも言われています.

豊臣秀長の愛刀はどんなものだったの

豊臣秀長の愛刀は「太刀 銘 一」(たち めい いち)であり、これは吉岡一文字派に属する名刀です。この刀は、秀長の娘である大善院が長府藩初代藩主・毛利秀元に嫁ぐ際の引き出物として贈られ、その後毛利家に伝わりました。

## 特徴

- **刀工**: 吉岡一文字派

- **時代**: 鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて栄えた流派

- **刃文**: 小丁子乱れに小足や葉が入る独特の美しさを持つ。

- **地鉄**: 備前特有の板目肌に杢目が交じり、微細な沸が表れています。

この刀は、豊臣秀長の政治的な影響力を象徴する重要な品であり、現在は特別重要刀剣に指定されています.

豊臣秀長の愛刀はどのようにして作られたの

豊臣秀長の愛刀「太刀 銘 一」は、鎌倉時代に栄えた**一文字派**の刀工によって製作されました。この刀は、特に**福岡一文字派**に属する刀工が手がけたとされ、その名工は「則宗」です。

## 刀の製作過程

**刀工と流派**

「太刀 銘 一」は、福岡一文字派の刀工によって作られました。この流派は、鎌倉時代初期から中期にかけて発展し、特に後鳥羽上皇の時代には「御番鍛冶」として選ばれた刀工たちによってその技術が高められました。則宗はこの流派の創始者であり、彼の作品は高い評価を受けていました。

**製作技術**

刀は、鉄を鍛造して形を整え、刃文を焼き入れる工程を経て完成します。特に一文字派は、刃文の美しさや機能性に優れた作品を生み出すことで知られています。「太刀 銘 一」の刃文は小丁子乱れで、地鉄は板目肌に杢目が交じる特徴があります。これらの特徴は、福岡一文字派の典型的なスタイルを反映しています。

## 歴史的背景

豊臣秀長がこの刀を愛用していたことから、彼の政治的影響力や武士としての地位が伺えます。秀長の娘が毛利家に嫁ぐ際、この刀が引き出物として贈られ、その後毛利家に伝来しました。このような経緯から、「太刀 銘 一」は単なる武器以上の歴史的価値を持つ存在となっています。

## 結論

豊臣秀長の愛刀「太刀 銘 一」は、福岡一文字派の名工によって製作された貴重な日本刀であり、その美しさと技術力は今もなお高く評価されています。この刀は、豊臣家と毛利家との結びつきを象徴する重要な文化遺産でもあります。

豊臣秀長の愛刀はどの流派の刀だったの

豊臣秀長の愛刀は「太刀 銘 一」であり、これは「吉岡一文字派」に属する刀です. 吉岡一文字派は鎌倉時代末期に備前国で栄えた流派で、刀工の名に「助」の字を用いることが特徴です. この刀は特別重要刀剣に指定されており、豊臣秀長の長女が毛利家に嫁ぐ際に贈られ、その後毛利家に伝来しました.

豊臣秀長の愛刀は現在どこに保存されているの

豊臣秀長の愛刀「太刀 銘 一」は、現在、毛利家に伝来しており、特別重要刀剣として指定されています。この刀は、秀長の長女である大善院が毛利秀元に嫁ぐ際の引き出物として贈られ、その後毛利家に受け継がれました。

具体的な保存場所については、現在も毛利家に所蔵されているとされていますが、特定の美術館や博物館に寄託されている情報は見当たりません。したがって、一般公開される機会は限られている可能性があります。

豊臣秀長の愛刀はどの時代の刀だったの

豊臣秀長の愛刀「太刀 銘 一」は、鎌倉時代初期に作られた刀です。この刀は、備前国の刀工集団「一文字派」に属し、特に吉岡一文字派によって製作されたと考えられています。豊臣秀長はこの刀を非常に大切にしており、彼の娘が毛利家に嫁ぐ際の引き出物として贈られ、その後も毛利家に伝来しました.

豊臣秀長の愛刀はどのようにして毛利家に伝わったの

豊臣秀長の愛刀「太刀 銘 一」は、彼の長女である大善院が毛利家の初代藩主、毛利秀元に嫁ぐ際に引き出物として贈られたことによって毛利家に伝わりました。この婚姻は、豊臣家と毛利家の関係を強化し、政治的な安定を図る目的があったとされています。

大善院は豊臣秀吉の養女であり、毛利秀元との結婚は両家の結びつきを盤石にする重要な出来事でした。このようにして、秀長の愛刀は毛利家に受け継がれ、その後も特別重要刀剣として大切にされてきました。

豊臣秀長が活躍した主要な戦いはどこだったの

豊臣秀長が活躍した主要な戦いはどこだったの

豊臣秀長が活躍した主要な戦いは以下の通りです。

## 主要な戦い

1. **山崎の戦い (1582年)**

- 本能寺の変後、豊臣秀吉が明智光秀を討つ際に、秀長は天王山の守備を任されました。この戦いでの勝利が秀吉の天下取りへの第一歩となりました.

2. **賤ヶ岳の戦い (1583年)**

- 秀長は柴田勝家との戦いに参加し、重要な役割を果たしました。秀吉と共に作戦を練り、勝利を収めることで、織田信長の権力を継承する基盤を築きました.

3. **小牧・長久手の戦い (1584年)**

- 秀長は豊臣秀吉の名代として徳川家康との講和交渉に臨み、成功を収めました。この戦いは豊臣政権の安定に寄与しました.

4. **紀州攻め (1585年)**

- 秀長は紀州国への攻撃を指揮し、長宗我部元親との戦闘で成功を収めました。この勝利により、彼は大名としての地位を強固にしました.

5. **四国攻め (1585年)**

- 秀長は四国征伐の総大将として、長宗我部氏を討伐し、四国全土を豊臣政権下に組み入れることに成功しました.

これらの戦いでの秀長の活躍は、豊臣政権の確立と天下統一に大きく貢献しました。

豊臣秀長が最も有名な戦いはどこ

豊臣秀長が最も有名な戦いは、**山崎の戦い**と**賤ヶ岳の戦い**です。

## 山崎の戦い

- **発生年**: 1582年

- **背景**: 本能寺の変後、豊臣秀吉が明智光秀を討つために急行した際、秀長は天王山の守備を任されました。この戦いで秀吉は明智軍を破り、天下人への道を開きました。

## 賤ヶ岳の戦い

- **発生年**: 1583年

- **背景**: 豊臣秀吉と柴田勝家が対峙し、秀長は秀吉軍の一員として参加しました。秀長はこの戦いで重要な役割を果たし、勝利に貢献したことで播磨国と但馬国を与えられました。

これらの戦いは、豊臣秀長の軍事的な能力と彼が豊臣家において果たした重要な役割を示すものです。

豊臣秀長が兄・秀吉にどのような役割を果たしたの

豊臣秀長は、兄・豊臣秀吉に対して多岐にわたる重要な役割を果たしました。彼の貢献は、政治、軍事、そして内政の各分野において顕著でした。

## **政治的役割**

- **信頼の補佐役**: 秀長は秀吉の信任を受け、政務の多くを担当しました。彼は大名との調整役を務め、特に外様大名との関係構築に寄与しました。

- **公正な裁決**: 秀長は領民や家臣からの訴えに耳を傾け、公正な裁決を下すことで信頼を得ました。特に寺院との関係では、武装解除を進めるなどの政策を実施しました。

## **軍事的役割**

- **戦略的指揮**: 秀長は多くの戦闘で指揮を執り、特に中国地方への攻撃や紀州征伐などで重要な役割を果たしました。彼は兄が行う戦いと並行して、但馬国や山陰道の平定を任されました。

- **分業による協力**: 秀長と秀吉は軍事面で見事に分業し、互いの強みを活かして戦略を展開しました。例えば、秀吉が朝鮮出兵を計画する際には、秀長が内政の安定化を提案するなど、戦略的な助言も行いました。

## **内政への貢献**

- **地域統治**: 秀長は大和国や紀伊国などの統治においても辣腕を振るい、土地問題や治安維持に取り組みました。彼は商工業の保護や自治権の付与によって地域経済を活性化させました。

- **政策実施**: 彼は盗賊の追補や検地実施など、多くの政策を通じて地域社会の安定化に寄与しました。

## **結論**

豊臣秀長は、兄・豊臣秀吉の天下統一において欠かせない存在であり、その政治的および軍事的な支援によって豊臣政権の基盤を固めました。彼の忠実なサポートと優れたリーダーシップは、豊臣家が直面した多くの困難を乗り越える上で重要な要素となりました。

豊臣秀長が初めて戦場に立ったのはどこ

豊臣秀長が初めて戦場に立ったのは、**鵜沼城攻め**です。この戦いは、彼が兄の豊臣秀吉に仕官した際の出来事で、具体的には天正元年(1573年)頃に発生しました。秀長はこの戦いで初めて槍を振るい、25歳の時に参加しました。

鵜沼城攻めでは、秀吉が美濃を攻める中で、秀長は秀吉の指揮下で行動し、敵勢に対して重要な役割を果たしました。特に、秀吉が危機に瀕した際に秀長の隊が救援に駆けつけたことが記録されています。

豊臣秀長が秀吉の中国攻めにどのように貢献したの

豊臣秀長は、兄・豊臣秀吉の中国攻めにおいて重要な役割を果たしました。以下にその具体的な貢献をまとめます。

## 中国攻めの概要

中国攻めは、天正5年(1577年)から始まり、毛利氏の勢力圏に対する進攻戦です。この戦いは、豊臣秀吉が主導し、秀長はその副将として活動しました。

## 秀長の具体的な貢献

**1. 但馬と竹田城の攻略**

- 秀長は但馬地方を担当し、竹田城を攻略しました。竹田城は毛利方の太田垣輝延が占拠していましたが、秀長は約6400人の軍を率いて攻撃し、城を奪取しました。この城は後に秀長が治めることとなり、豊臣方の重要な拠点となりました。

**2. 軍事的戦略と連携**

- 秀長は秀吉と密接に連携しながら、毛利軍に対する圧力を強化しました。彼の指揮の下で但馬地方の地侍や毛利方の勢力に対抗し、戦局を有利に進めるための基盤を築きました。

**3. 地元勢力との関係構築**

- 秀長は地域の地侍との関係を構築し、彼らを味方につけることで戦闘力を高めました。特に生野銀山の確保など、経済的な資源も意識した戦略が展開されました。

## 結論

豊臣秀長は中国攻めにおいて、但馬地方の攻略や竹田城の奪取を通じて、豊臣家の勢力拡大に寄与しました。彼の軍事的な指導力と地域統治能力は、中国攻めの成功に不可欠でした。

豊臣秀長が秀吉のライバルと戦った戦いはどこ

豊臣秀長が秀吉のライバルと戦った主な戦いは以下の通りです。

## 小牧・長久手の戦い

- **年月日**: 天正12年(1584年)3月から11月

- **場所**: 小牧山、長久手など

- **概要**: 織田信長の後継者を巡る争いの中で、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と織田信雄・徳川家康連合軍との間で行われた戦いです。秀長はこの戦いにおいて重要な役割を果たしましたが、全面的な衝突は少なく、局地戦が多く展開されました。

## 賤ヶ岳の戦い

- **年月日**: 天正11年(1583年)4月20日 - 21日

- **場所**: 近江国賤ヶ岳付近

- **概要**: 羽柴秀吉と柴田勝家との間で行われた戦いで、秀吉が勝利を収め、天下人への道を開く重要な戦闘となりました。秀長もこの戦いに参加しており、秀吉の勝利に寄与しました。

これらの戦いを通じて、豊臣秀長は豊臣家の重要な武将としての地位を確立しました。

豊臣秀長と竹中半兵衛の関係はどうだったの

豊臣秀長と竹中半兵衛の関係はどうだったの

豊臣秀長と竹中半兵衛の関係は、戦国時代における重要な軍事的および政治的パートナーシップとして知られています。以下にその関係の概要を示します。

## **豊臣秀長の役割**

豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟であり、彼の側近として重要な役割を果たしました。秀長は温厚で冷静な性格を持ち、兄である秀吉を支える存在として、さまざまな武将との調整役を務めました。特に、彼は軍事作戦においても指導的な立場にあり、姉川の戦いなどでの戦略的決定に関与しました。

## **竹中半兵衛との関係**

竹中半兵衛(竹中重治)は、名軍師として知られ、秀吉の下で重要な軍事戦略を担いました。半兵衛は信長から秀吉に仕官したとされ、その後、秀長と共に多くの戦闘で活躍しました。特に、浅井氏との戦いにおいては、秀長が半兵衛の地縁を活かして戦略を練り、敵方を迎撃する役割を果たしました。

## **信頼関係と協力**

秀長と半兵衛は互いに深い信頼関係を築きました。秀吉が不在の際には、秀長が半兵衛と共に城を守り、また半兵衛は秀長が提案した作戦を実行するなど、両者の連携が功を奏しました。さらに、秀吉からも「弟同然」として信頼されていたことが記録されています。

## **まとめ**

豊臣秀長と竹中半兵衛は、戦国時代の重要な軍事的パートナーシップを形成し、互いの能力を活かしながら豊臣家の発展に寄与しました。この関係は、彼らが直面した数々の戦闘や政治的課題において非常に重要なものであったと言えます。

竹中半兵衛が秀吉の下に来た理由は何だったの

竹中半兵衛が豊臣秀吉の下に仕官した理由は、彼の戦略的判断と秀吉の人間性に強く影響されていました。

## 主な理由

1. **信長との関係**: 半兵衛はもともと斎藤龍興の家臣でしたが、彼の主君が無能であったため、次第に不満を抱くようになりました。特に、信長からの誘いを受けた際に、彼は主君を裏切る形になることを躊躇しつつも、最終的には信長の下で働くことを選びました。

2. **秀吉の魅力**: 秀吉は半兵衛の才能を見抜き、彼をスカウトしました。秀吉は他者の気持ちを敏感に察知する能力に長けており、半兵衛が求めるものを的確に理解していました。これにより、半兵衛は秀吉の下で自らの知略を発揮できることに魅力を感じました。

3. **戦略的な判断**: 半兵衛は天下統一を目指す織田家で自らの能力を活かす機会があると判断し、秀吉に仕官することを決意しました。彼は秀吉が持つ将来ビジョンに共感し、その実現に寄与することを望んでいました。

## 結論

竹中半兵衛が秀吉の下に来た理由は、彼自身のキャリア形成や人間関係、そして信長との相性から生じた戦略的な選択によるものであり、これが後の彼の活躍につながりました。

豊臣秀長が竹中半兵衛と共に戦った具体的な戦いはどれか

豊臣秀長が竹中半兵衛と共に戦った具体的な戦いは、**姉川の戦い**です。この戦いは1570年に織田信長の軍と浅井・朝倉連合軍との間で行われました。

## 姉川の戦いの詳細

- **戦の背景**: 浅井長政が織田信長に反旗を翻したことがきっかけで、信長はこの連合軍に対抗するために大軍を動員しました。秀長と竹中半兵衛は、この戦いで重要な役割を果たしました。

- **秀長と半兵衛の役割**: 秀長は木下軍を指揮し、竹中半兵衛はその知略を活かして陣形を変更し、円陣を組むことで浅井軍の攻撃を効果的に防ぎました。この陣形変更が勝利に繋がったとされています。

- **戦後の影響**: 姉川の勝利によって、秀長と半兵衛は信長からの信頼を深め、その後の浅井領への攻撃や防衛戦でも活躍しました。特に秀長は、横山城を守る任務を担い、竹中半兵衛と共に城を守り抜くことに成功しました.

このように、姉川の戦いは豊臣秀長と竹中半兵衛が共に戦った重要な合戦であり、彼らの軍事的才能が際立った瞬間でした。

竹中半兵衛が秀吉に評価された理由は何か

竹中半兵衛が豊臣秀吉に評価された理由は、彼の卓越した知略、戦略的思考、忠誠心、そして戦術的な成功にあります。

## **知略と戦略的思考**

竹中半兵衛は、特に戦国時代において「知略の天才」として知られています。彼は数々の戦いで秀吉を勝利に導き、その戦略的思考は多くの武将から一目置かれていました。例えば、彼が稲葉山城をわずか16人で攻略した際の巧妙な戦術は、その名声を高める要因となりました。

## **忠誠心と志**

半兵衛は主君である秀吉に対して深い忠誠心を持ち、天下泰平への強い願いを抱いていました。彼の行動は常に人々の安全と平和を優先し、利己的な戦い方をしない姿勢が評価されました。このような姿勢は、秀吉からの信頼を得る大きな要因となりました。

## **戦術的成功と犠牲の最小化**

半兵衛は「戦わずして勝つ戦法」を用いることで知られ、合戦において犠牲を最小限に抑えることを重視しました。このアプローチは、秀吉が求める理想的な軍師像に合致しており、彼の評価をさらに高めました。

## **人材育成と適材適所**

秀吉は半兵衛の能力を見抜き、その才能を最大限に活かすための環境を整えました。半兵衛は自らも優れた人材を見出し育成することに努め、秀吉の軍団における人材配置にも貢献しました。

## **結論**

これらの要素が組み合わさり、竹中半兵衛は豊臣秀吉から高く評価される存在となりました。彼の知略や忠誠心は、秀吉の天下統一事業において不可欠なものであり、その影響力は現在でも語り継がれています。

豊臣秀長と竹中半兵衛の関係が変わったきっかけは何だったの

豊臣秀長と竹中半兵衛の関係が変わったきっかけは、竹中半兵衛が黒田長政(松寿丸)の命を救った事件にあります。

## 事件の概要

1579年、黒田官兵衛が有岡城に幽閉されている際、信長は彼が裏切ったと考え、長政の処刑を命じました。この時、竹中半兵衛は官兵衛を信じ、長政を自らの領地で匿うことを決意しました。彼は別人の首を信長に差し出し、長政の命を救ったのです。

## 半兵衛の判断と行動

半兵衛は、官兵衛が裏切るような人物ではないと確信しており、そのために大胆な行動に出ました。彼は長政を家臣の屋敷に隠し、信長の命令に逆らってまで彼を保護しました。この行動は、半兵衛の忠誠心と判断力を示すものであり、その後も官兵衛や長政から感謝され続けました。

## 結果と影響

この事件によって、竹中半兵衛は秀吉から一層信頼されるようになりましたが、一方で主君である信長の命令に背いたため、彼との関係には微妙な影響が及ぶこととなりました。最終的には、半兵衛は三木城攻めの際に病死しますが、その後も彼の行動は語り継がれ、官兵衛や長政との絆は深まりました。

竹中半兵衛が秀吉に仕えた理由は何か

竹中半兵衛が豊臣秀吉に仕えた理由は、彼の卓越した知略と戦略的な思考、そして秀吉との信頼関係に起因しています。

## **信長との関係**

竹中半兵衛は元々、斎藤家の家臣として活動していましたが、信長のもとでの立場に不安を感じていました。信長は非常に実力主義であり、部下に対して厳しい評価を下すため、半兵衛は自らの能力が正当に評価されない可能性を懸念していました。信長からの誘いを受けた際も、彼はクーデターを計画していたため、その誘いを拒否しましたが、結果としてクーデターは失敗に終わりました。

## **秀吉との出会い**

その後、秀吉が美濃攻略の過程で半兵衛の才能に目を付け、彼をスカウトしました。秀吉は他人の心情を敏感に察知する能力に優れ、半兵衛が何を求めているかを理解し、その意向に応じて行動しました。秀吉は「天下布武」というビジョンを持ち、その実現に向けて半兵衛と共に働くことができる環境を提供しました。

## **軍師としての役割**

竹中半兵衛は、秀吉の軍師として数々の戦略的成功を収めました。特に、浅井長政との戦いでは、彼の調略によって敵方の家臣を寝返らせることに成功し、戦わずして勝利を収めるなど、その知略が光りました。このような成功体験が、半兵衛が秀吉に仕える決定的な要因となったと言えます。

## **結論**

竹中半兵衛が豊臣秀吉に仕えた理由は、信長との関係から生じた不安感や、秀吉との信頼関係の構築によるものであり、自身の能力を最大限に発揮できる環境を求めた結果です。また、彼の戦略的思考と人間関係構築能力が秀吉の軍事的成功にも大きく寄与しました。このような背景から、半兵衛は秀吉の重要な軍師として活躍することとなりました。

豊臣秀長が但馬攻めでどのような役割を果たしたの

豊臣秀長が但馬攻めでどのような役割を果たしたの

豊臣秀長は、1577年と1580年に実施された但馬攻めにおいて、総大将として重要な役割を果たしました。この戦役は、豊臣秀吉の指示に基づき、但馬国を平定するために行われました。

## 但馬攻めの役割

### **指揮官としての活動**

- **総大将**: 秀長は但馬攻めの総大将として、軍を指揮し、戦略的な決定を下しました。彼は調略と武力を駆使して短期間で但馬を平定しました。

- **竹田城の攻略**: 特に竹田城攻略では、太田垣輝延が籠もるこの城を攻め落とし、その功績により竹田城の城代に任命されました。

### **戦術と成果**

- **戦闘の成功**: 秀長は但馬国の各地で戦闘を行い、山名氏の抵抗を排除し、最終的には有子山城を攻略して但馬国全体を豊臣家の支配下に置きました。

- **内政の安定化**: 戦後は但馬国7郡と播磨国2郡を与えられ、地域の統治にも力を入れました。彼は地元の反乱を抑えつつ、地域経営を円滑に進めることができました。

## まとめ

豊臣秀長は但馬攻めにおいて、総大将として軍事的指揮を執り、竹田城や有子山城などの重要な拠点を攻略しました。彼の成功した戦略と内政手腕は、豊臣政権の基盤強化に寄与し、兄・秀吉との連携によって中国地方の平定に大きく貢献しました。

豊臣秀長が但馬攻めで使用した戦略はどのようなものだったの

豊臣秀長が但馬攻めで使用した戦略は、主に以下の要素から成り立っています。

## 戦略的アプローチ

**1. 地域の制圧と要所の攻略**

秀長は1577年(天正5年)と1580年(天正8年)の二度にわたり但馬を攻撃しました。特に竹田城や出石城などの重要拠点を迅速に攻略し、これにより地域の支配権を確立しました。

**2. 情報収集と地元勢力の活用**

秀長は情報収集を重視し、地元の武士や住民との連携を強化しました。これにより、敵勢力の動向を把握し、効果的な攻撃計画を策定しました。また、地域の有力者との同盟を結び、彼らの支持を得ることで自軍の戦力を強化しました。

**3. 迅速な軍事行動**

秀長は敵が準備する前に迅速に行動し、戦闘を有利に進めました。特に但馬攻めでは、敵対勢力が弱体化する前に攻撃を仕掛け、戦局を優位に保ちました。

## 結果と影響

このような戦略によって、秀長は但馬国を平定し、その功績から但馬の7郡と播磨国の2郡を与えられました。彼の成功は、豊臣政権の拡大にも寄与し、後の中国地方への進攻にも大きな影響を与えました。

豊臣秀長の但馬攻めは、情報戦や地域勢力との連携、迅速な軍事行動が組み合わさった成功例として評価されています。

但馬攻めの際、秀長が率いた軍の構成はどのようだったの

羽柴秀長が但馬攻めを行った際の軍の構成について、以下のようにまとめられます。

## 軍の構成と兵力

1. **兵力**: 秀長は約3000から6400の兵を率いて但馬に進軍しました。この部隊は、秀吉の指揮下で活動していた兵士たちから構成されていました。

2. **主な武将**: 秀長の軍には、竹中重治や黒田孝高など、秀吉に仕える重要な武将が含まれていました。彼らは秀長の指揮の下で戦闘に参加しました。

3. **攻撃目標**: 秀長の軍は、毛利勢力に帰服している但馬の諸将を制圧することと、生野銀山を確保することを主な目的としていました。竹田城は生野銀山を管轄しており、最初の攻撃対象となりました。

4. **戦闘経過**: 秀長はまず岩洲城を攻城し、その後竹田城を攻略しました。竹田城は秀長が城代として入ることになり、但馬地域での拠点となりました。

## 結論

羽柴秀長が率いた軍は、約3000から6400人から成り、多くの有力武将と共に但馬地域で毛利勢力との戦闘を行いました。彼らは竹田城や生野銀山を目指し、戦略的に重要な役割を果たしました。

但馬攻めの成功にどのような要因があったの

但馬攻めの成功には、以下のような要因がありました。

## **戦略的計画**

豊臣秀吉は、天正5年(1577年)に中国地方への進攻を命じられ、まず播磨国を平定した後に但馬国へ攻め入りました。播磨での成功を基に、但馬への進軍を計画し、地元勢力との連携を図りました。

## **地元勢力の取り込み**

秀吉は、赤松則房や別所長治といった地元の有力者を味方に引き入れました。これにより、播磨の平定が迅速に進み、その後の但馬攻めでも地元の支持を得ることができました。

## **兵站の確保**

秀吉は兵糧や補給路の管理に優れた戦略を持っており、播磨から但馬への兵站を整備しました。特に竹中重治を派遣し、福原城を攻略することで毛利方の補給路を遮断しました。

## **敵勢力の分断と弱体化**

毛利氏との連携を断つため、秀吉は敵勢力を分断する戦術を採用しました。上月城の戦いでは反抗勢力を排除し、その後も周辺大名との交渉や戦闘で敵勢力を弱体化させました。

## **優れた指揮能力**

秀吉自身の指揮能力も大きな要因です。彼は柔軟な戦術と迅速な判断力で部下たちを指導し、有能な家臣たちと共に戦局を有利に進めることができました。

これらの要因が相まって、但馬攻めは成功し、秀吉は但馬国を織田氏の支配下に置くことができました。

但馬攻めの後、秀長はどのような役割を果たしたの

豊臣秀長は但馬攻めの後、豊臣秀吉の信任を受けて様々な重要な役割を果たしました。以下にその主な活動を示します。

## 但馬攻め後の役割

**1. 地域統治と軍事指揮**

- 秀長は但馬国を平定した後、地域の統治を任され、12万石の大名として権力を持ちました。彼は但馬を拠点にし、秀吉の命令で他地域への軍事行動を指揮しました。

**2. 中国攻めにおける活躍**

- 秀長は中国地方への進攻においても重要な役割を果たしました。特に、鳥取城の戦いでは兵糧攻めを成功させ、毛利氏の勢力を削ぐことに貢献しました。

**3. 四国征伐**

- 1585年には四国征伐の総大将として出陣し、長宗我部元親との戦いで勝利を収めました。この戦役では、秀長が指揮する軍が三方向から侵攻し、四国のほぼ全域を豊臣政権下に組み込みました。

**4. 政治的信任と交渉役**

- 秀吉からは非常に信頼されており、彼の代理として他の武将との交渉や調整も行いました。秀長は「もう一人の秀吉」として、豊臣政権の安定に寄与しました。

## 結論

豊臣秀長は但馬攻め以降、軍事的な成功だけでなく地域統治や政治的な役割でも重要な存在となり、豊臣政権の基盤強化に寄与しました。彼の活動は秀吉の天下統一事業において不可欠なものでした。

但馬攻めの際、秀長と秀吉の関係はどうだったの

豊臣秀長と豊臣秀吉の関係は、特に但馬攻めの際において、非常に密接で信頼に満ちたものでした。以下にその詳細を述べます。

## 兄弟としての信頼関係

豊臣秀長は秀吉の異父弟(または同父弟とも言われる)であり、彼の忠実な部下としてだけでなく、兄弟としても深い絆を持っていました。秀吉は秀長を「我ら弟の小一郎め同然に心安く存じおり候」と表現し、彼を非常に信頼していたことが示されています。このような信頼関係は、戦略的な役割分担にも表れています。

## 但馬攻めにおける役割分担

但馬攻めは1577年(天正5年)から始まり、秀吉が中国地方を攻める際の重要な戦略の一環でした。秀長は但馬国を担当し、竹田城や出石城などの攻略を任されました。秀吉が山陽道を進む中で、秀長は山陰方面を担当し、それぞれが効率的に役割を果たすことで成功を収めました。このような分業は、兄弟間の協力によって成り立っていました。

## 秀長の性格と役割

秀長は温厚で冷静沈着な性格であり、時には感情的になりがちな秀吉を制御する役割も果たしました。彼は有能な武将であるだけでなく、豊臣政権内での調整役としても機能し、多くの大名との関係を円滑に保つことができました。このため、秀吉からは「ナビゲーター役」として重用されることが多かったと言われています.

## 結論

但馬攻めにおける秀長と秀吉の関係は、互いに信頼し合いながら戦略的な役割分担を行い、豊臣政権の基盤を支える重要な要素となりました。兄弟としての絆と政治的な協力が相まって、彼らは日本の歴史において重要な役割を果たしました。

豊臣秀長が病没した理由は何だったの

豊臣秀長が病没した理由は何だったの

豊臣秀長の死因については、主に**病死説**と**暗殺説**の二つが存在します。

## 病死説

豊臣秀長は1591年1月22日に大和国の郡山城で亡くなりました。彼は1586年頃から体調を崩し始め、特に1589年以降は健康状態が悪化し、1590年の小田原征伐には参加できなかったことが記録されています。『医学天正記』には、彼の症状が胃腸系の疾患であることが示唆されており、長期間にわたる病気が影響していたとされています。

## 暗殺説

一方で、秀長の死因として毒殺による暗殺説も挙げられています。この説は、彼の症状がヒ素中毒と一致する可能性が高いことに基づいています。ヒ素は当時、政敵を排除する手段として知られており、秀長の死後すぐに政局が動いたことからも、この説に信憑性があります。特に、秀長の死から2日後に千利休が徳川家康と密会していたことも注目されています。

## 結論

豊臣秀長の死因は病死説と暗殺説があり、どちらも一定の根拠がありますが、決定的な証拠は存在しないため詳細は不明です。彼の早すぎる死は豊臣政権に大きな影響を与え、その後の歴史にも重要な影響を及ぼしました。

豊臣秀長が病没した際の具体的な症状は何だったの

豊臣秀長が病没した際の具体的な症状については、いくつかの説が存在します。彼は1591年1月22日に大和国の郡山城で亡くなり、享年52歳でした。

## 症状の詳細

- **胃腸系の疾患**: 当時の医学書『医学天正記』によると、秀長は胃腸系の疾患に悩まされていたとされています。具体的には、激しい腹痛や嘔吐、下痢などの消化器症状が見られたとされています。

- **結核説**: 一部では、秀長が結核にかかっていた可能性も指摘されています。彼は1589年以降、体調が著しく悪化し、小田原征伐には参加できなかったことが記録されています。

- **毒殺説**: また、ヒ素中毒による毒殺説も存在します。この説は、秀長の症状がヒ素中毒の典型的な症状と一致することから提唱されています。ヒ素中毒では、激しい腹痛や嘔吐が見られるため、これが彼の病状に合致していると考えられています。

## 周囲の反応

秀長の病状は周囲にも心配されており、甥の羽柴秀次が回復を祈願するために神社を訪れた記録も残っています。彼の健康状態は深刻であったことが示唆されています。

以上のように、豊臣秀長の病没時には胃腸系の疾患や結核、さらには毒殺の可能性が考えられており、その真相は今なお議論されています。

豊臣秀長の死が天下統一にどのような影響を与えたの

豊臣秀長の死は、豊臣政権に深刻な影響を与え、天下統一の過程において重要な転機となりました。彼の死は1591年に起こり、秀吉の信頼できる補佐役として政務、外交、軍事を支えていたため、その喪失は政権に多くの変化をもたらしました。

## 秀長の役割とその影響

**政権の安定性の喪失**

秀長は秀吉の右腕として、さまざまな政策や外交交渉において重要な役割を果たしていました。彼の死後、秀吉は独断的な決定を増やし、特に1592年に始まった朝鮮出兵は、その無謀さから多くの批判を受けています。秀長が生きていれば、この遠征を抑制できた可能性が高いと考えられています.

**内部対立の激化**

秀長の死後、豊臣政権内部では石田三成と福島正則などの間で対立が深刻化しました。彼が果たしていた調整役が失われたことで、大名間の関係が悪化し、特に徳川家康との関係も緊張しました。この内部対立は後の関ヶ原合戦へとつながる要因となりました.

**経済的基盤への影響**

秀長は大和・紀伊・和泉を治める大大名として、豊臣家の財政基盤を支える重要な役割を果たしていました。彼の死後、その経済的安定性が脅かされ、豊臣政権全体の運営にも影響を及ぼしました.

## 結論

豊臣秀長の死は、単なる一大名の死ではなく、豊臣政権全体に深刻な影響を及ぼしました。彼が生きていれば政権内の安定性が保たれ、天下統一への道筋も異なっていた可能性があります。最終的には、彼の死が徳川家康による天下統一への道を開く要因となったと評価されています.

豊臣秀長の死が毒殺による暗殺説とされる理由は何

豊臣秀長の死が毒殺による暗殺説とされる理由はいくつかの要因に基づいています。

## 死因に関する諸説

豊臣秀長は1591年に52歳で亡くなりましたが、彼の死因については病死説が一般的に受け入れられています。しかし、急激な健康悪化が報告されており、これが毒殺によるものだった可能性も指摘されています。

## 暗殺動機

**権力闘争**

秀長は豊臣政権内で非常に重要な役割を果たしており、その存在は政権の安定に寄与していました。彼の死によって政権内部のバランスが崩れることを懸念した他の大名や家臣が、暗殺を計画した可能性があります。特に、秀長の影響力を脅威と感じた勢力が彼を排除する動機を持っていたと考えられます。

**具体的な暗殺手法としての毒殺**

当時、日本では毒物を用いた暗殺が一般的な手段であり、特に高位の武将や政治家に対して使用されることが多かったとされています。秀長の場合、急激な健康悪化が報告されており、これはヒ素中毒と一致する症状であることから、毒殺説が強まっています。

## 歴史的背景

秀長の死後、豊臣政権内での権力争いが激化し、政権の統制が弱まったことは歴史的な事実です。このような状況を考えると、彼の死が計画的なものであった可能性が浮上します。また、秀長の死後すぐに起こった出来事(例えば徳川家康との密会など)が暗殺説を支持する要因ともなっています。

## 結論

豊臣秀長の死因については病死説と毒殺による暗殺説が存在しますが、彼の政治的影響力や当時の権力闘争が背景にあるため、暗殺説が生まれる土壌があったと言えるでしょう。

豊臣秀長が最後に行った行動は何だったの

豊臣秀長の最後の行動は、彼が病床にあった時期に行われました。彼は晩年、健康を著しく害し、1591年1月22日に郡山城で亡くなるまでの間、静かに過ごしていました。秀長はその死の直前まで冷静さを保ち、家臣たちに感謝の気持ちを示し続けていたと伝えられています。

**病状と最期の様子**

秀長は病に苦しんでおり、特に結核やヒ素中毒が疑われています. 彼の最期は穏やかで、庭の菊を眺める姿が記録されています。このように、彼は死を迎えるにあたっても冷静さを失わず、周囲への配慮を忘れませんでした。

**遺言と影響**

彼の遺言には、兄である豊臣秀吉への感謝と政権運営に関する助言が含まれていたと考えられています。秀長の死は豊臣政権にとって大きな損失であり、その後の政権運営に深刻な影響を与えました。彼が亡くなったことで、豊臣家の未来には暗い影が落ちることとなりました。

豊臣秀長の死が大河ドラマ『豊臣兄弟』でどう描かれるの

2026年に放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟』では、豊臣秀長の死が重要なテーマとして描かれることが予想されています。秀長は豊臣秀吉の弟であり、政権の安定に寄与した人物で、その死は豊臣政権に大きな影響を与えました。

## 秀長の死因と描写

**病死説とその背景**

秀長は1591年1月22日に大和国の郡山城で亡くなったとされ、享年は52歳です。彼の死因については、主に病死が通説とされていますが、具体的な病名については諸説あり、結核や胃腸系の疾患が挙げられています。ドラマでは、彼が病気に苦しむ様子や、周囲の人々が彼の健康を心配する描写が強調される可能性があります。

**暗殺説の可能性**

一部では毒殺による暗殺説も存在し、特にヒ素中毒の症状と一致することから、この説にも注目が集まっています。このような陰謀論的な要素も、ドラマ内で緊張感を生む重要な要素となるでしょう。

## 死後の影響

秀長の死は豊臣政権に深刻な影響を及ぼしました。彼が存命であれば、政権内の権力闘争や混乱を抑える役割を果たしていた可能性が高く、その不在は後の政権崩壊へとつながる要因となりました。ドラマでは、彼の死後に起こる政治的混乱や秀吉の独裁的な行動の変化も描かれることが期待されます。

## まとめ

『豊臣兄弟』では、豊臣秀長の死因やその影響を中心に、彼の人物像や兄・秀吉との関係性を深く掘り下げることで、視聴者に感情的な共鳴を与える展開が予想されます。彼の早すぎる死がもたらした歴史的な影響についても考察されることでしょう。