北条氏政(ほうじょう うじまさ、1538年—1590年8月10日)は、日本戦国時代の武将であり、後北条氏の第四代当主です。

彼は父である北条氏康の長男として生まれ、氏康の死後、1559年に家督を継承しました。

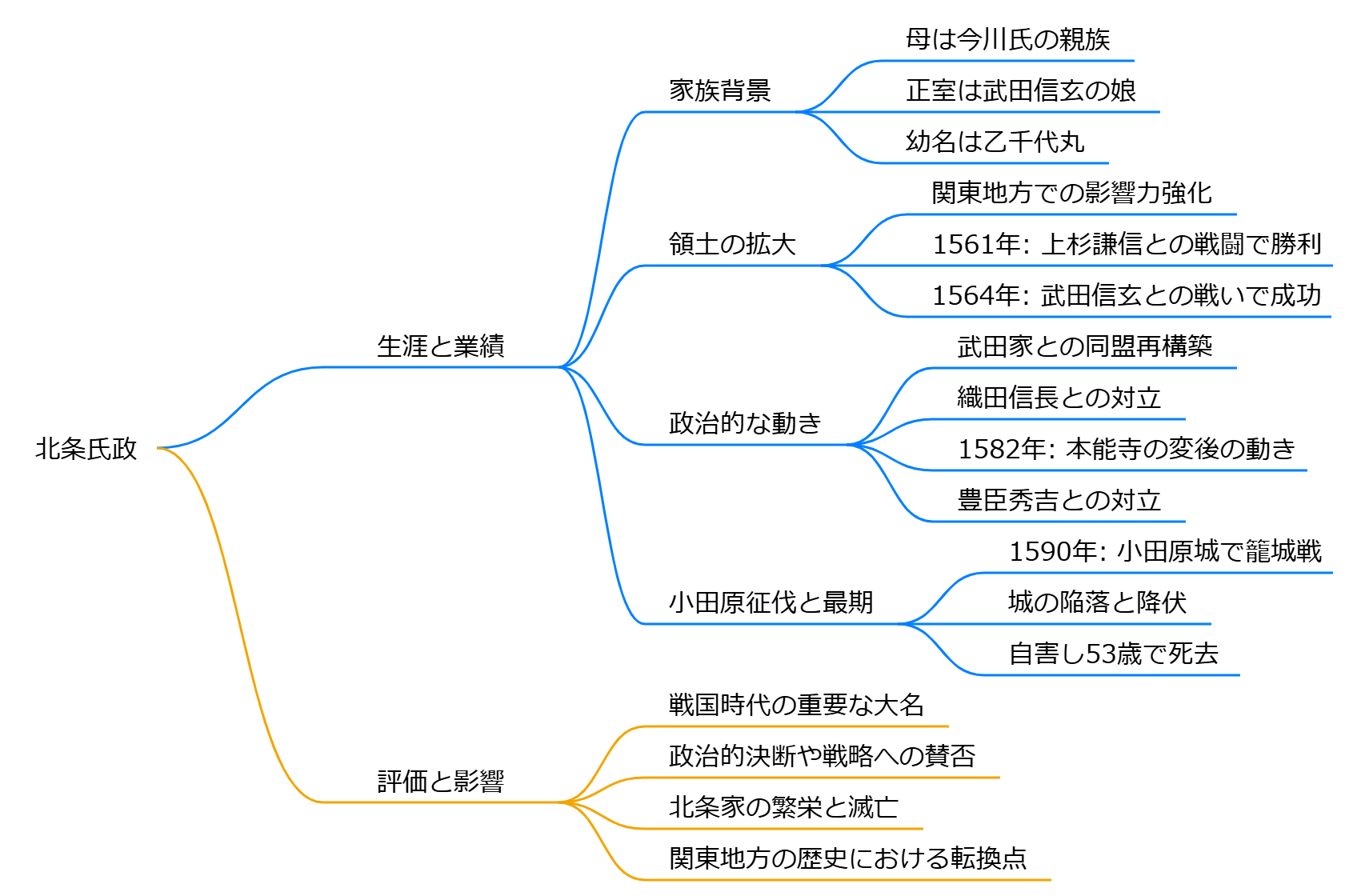

氏政の生涯と業績

家族背景: 北条氏政は、母が今川氏の親族であり、正室には武田信玄の娘である黄梅院を迎えました。彼は幼名を乙千代丸と呼ばれ、若い頃から家督を継ぐことが期待されていました。

領土の拡大: 氏政の時代、北条家は関東地方での影響力を強化し、最大の領土を築きました。特に1561年には上杉謙信との戦闘で勝利を収め、1564年には武田信玄との戦いでも成功を収めました。

政治的な動き: 彼は父の遺志を受け継ぎ、武田家との同盟を再構築しましたが、後に織田信長との対立が深まりました。1582年の本能寺の変後、武田家が滅亡すると、氏政は織田家との関係を強化しようとしましたが、最終的には豊臣秀吉との対立が決定的となりました。

小田原征伐と最期: 1590年、豊臣秀吉の大軍に包囲された小田原城で、氏政は籠城戦を選択しましたが、城が陥落し、彼は降伏を余儀なくされました。最終的に氏政は自害し、53歳で生涯を閉じました。

評価と影響

北条氏政は、戦国時代の重要な大名の一人として知られていますが、彼の政治的決断や戦略については賛否が分かれています。

彼の時代に北条家は一時的に繁栄を見せましたが、最終的には豊臣秀吉の圧力に屈し、滅亡へと至りました。

氏政の死後、北条家はその影響力を失い、関東地方の歴史において重要な転換点となりました。

北条氏政

北条氏政

北条氏政(ほうじょう うじまさ)は、戦国時代における日本の重要な大名であり、後北条氏の第4代当主です。彼は1538年に生まれ、1590年に亡くなるまでの間、関東地方を中心に大きな影響力を持ちました。

## 生涯と業績

**家督相続と内政改革**

氏政は父・北条氏康の後を継ぎ、1560年代には内政や外交に積極的に取り組みました。彼は飢饉や疫病の影響を受けた領民を救済するため、徳政を実施し、免税政策を導入しました。また、貨幣法の改定により商業活動を活性化させました。

**軍事活動と同盟**

彼は武田信玄や上杉謙信との戦いを経験し、1561年には上杉謙信による小田原城の包囲を退けるなど、軍事的にも成功を収めました。1571年には武田氏との相甲同盟を結び、関東の制圧を目指しました。

**豊臣秀吉との対立**

しかし、氏政は豊臣秀吉の台頭に直面します。秀吉による小田原征伐(1590年)に際して、氏政は小田原城に籠城し抵抗しましたが、最終的には敗北し、自害に追い込まれました。この結果、後北条氏は滅亡し、彼自身も「愚将」と評されることとなりましたが、一方で領民に対する善政から「名君」とも称されています。

## 歴史的意義

北条氏政は、その治世において関東地方での大名としての地位を確立し、多くの内政改革や外交政策を展開しました。彼の死後も、その影響は地域社会に残り続けました。彼の生涯は、戦国時代の複雑な権力闘争と変遷を象徴するものとして評価されています。

北条氏政が小田原城を修築した理由は

北条氏政が小田原城を修築した理由は、主に以下の要因によります。

## 戦略的防御の強化

**1. 外敵からの防御**

小田原城は、北条氏が関東を支配するための重要な拠点であり、上杉謙信や武田信玄などの敵勢力からの攻撃に備える必要がありました。特に、1566年から1569年にかけて行われた改築は、これらの侵攻に対抗するためのものであったと考えられています。

**2. 総構の築造**

天正18年(1590年)には、豊臣秀吉による小田原攻めに備えて、小田原城とその周辺を囲む大規模な堀と土塁からなる「総構」が築かれました。この総構は約9kmに及び、北条氏が圧倒的に不利な状況下で防御力を高めるための重要な施策でした。

## 地震による影響

**3. 地震後の復旧**

小田原城は過去に地震による被害を受けており、特に明応地震(1495年)や嘉永地震(1853年)などが影響を与えました。これらの地震によって城が損傷したため、その修復や改築が必要とされました。

## 政治的・経済的中心地としての役割

**4. 政治的安定と経済基盤**

小田原城は単なる軍事拠点ではなく、関東地方における政治・経済・文化の中心でもありました。北条氏政は、この城を利用して地域の安定と発展を図り、自らの権力基盤を強化しようとしました。

これらの理由から、北条氏政は小田原城を修築し、その防御力や機能性を高めることで外敵からの脅威に対抗しようとしたのです。

小田原城の改築はどの程度の規模だったの

小田原城の改築は、歴史的に見ても非常に大規模であり、特に豊臣秀吉の攻撃に備えた際にはその規模が最大に達しました。以下はその詳細です。

## 小田原城の改築の規模と歴史的背景

### 初期の築城と発展

- **築城の始まり**: 小田原城は15世紀中頃、大森氏によって築かれました。その後、1500年頃に北条早雲が城を掌握し、北条氏による支配下で大規模な整備が行われました。

### 豊臣秀吉による改築

- **総構の整備**: 秀吉の攻撃に備え、小田原城は城と城下を囲む総延長約9kmに及ぶ「総構」が整備され、これによってその防御力が大幅に強化されました。この時期、小田原城は日本最大の中世城郭として発展しました。

### 近世への移行

- **徳川家康と大久保氏**: 北条氏滅亡後、徳川家康の家臣である大久保氏が城主となり、近世城郭として再整備されました。これにより、城は防御機能が強化され、関東地方の防衛の要となりました。

### 明治以降の変遷

- **廃城と復興**: 明治3年(1870)には廃城となり、多くの建物が解体されました。その後、昭和35年(1960)には天守閣が復興され、続いて他の門や施設も復元されています。

## まとめ

小田原城は、その歴史を通じて数回にわたる大規模な改築が行われており、特に豊臣秀吉との戦いを経て、その防御力と規模は飛躍的に向上しました。現在も文化財として保護され、多くの観光客に親しまれています。

北条氏政が小田原城を修築した際の具体的な理由は

北条氏政が小田原城を修築した主な理由は以下の2点です:

## 敵対勢力からの防御強化

永禄9年(1566年)から12年にかけて、小田原城の改築に関する多くの文書が発行されています。この時期の修築は、上杉氏と武田氏という強力な敵対勢力の侵攻に備えるためでした。両氏は北条氏の領土を脅かす存在であり、その攻撃に耐えうる堅固な城郭が必要とされたのです。

## 西方国境の防衛拠点としての重要性

小田原城の西隣に位置する駿河国駿東郡は、北条氏を含む諸勢力による争奪が長く続いていた地域でした。この駿東方面は北条氏にとって最も緊迫した国境であり、その押さえとして小田原城は極めて重要視されていました。そのため、関東地方の大半を制圧した後も、北条氏は本拠地を関東の中央部に移すことなく、小田原城を本拠として維持し続けたのです。

これらの理由から、北条氏政は小田原城を戦略的に重要な防衛拠点として位置づけ、その防御力を強化するために修築を行ったと考えられます。この修築により、小田原城は「難攻不落、無敵の城」と呼ばれるほどの堅固な城郭となり、上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐えることができました。

小田原城の改築はどの時代に行われたの

小田原城の改築は複数の時代にわたって行われました。

1. 戦国時代: 1500年頃、伊勢宗瑞(北条早雲)が小田原に進出した後、北条氏によって関東支配の中心拠点として整備拡張されました。

2. 江戸時代初期: 北条氏滅亡後、大久保氏が城主となり、城は近世城郭の姿に改修されました。

3. 江戸時代中期: 稲葉氏の入城の際に再整備され、城の姿が一新されました。

4. 近代:

- 昭和9年(1934年)に隅櫓が再建されました。

- 昭和35年(1960年)に天守閣が90年ぶりに復興されました。

- その後、昭和46年(1971年)に常盤木門、平成9年(1997年)に銅門、平成21年(2009年)に馬出門が完成しました。

これらの改築により、小田原城は時代とともにその姿を変え、現在に至っています。

小田原城の改築はどの者によって行われたの

小田原城の改築は複数の人物や氏族によって行われました:

1. 北条氏: 1500年頃、伊勢宗瑞(北条早雲)が小田原に進出し、北条氏が関東支配の中心拠点として小田原城を整備拡張しました。

2. 大久保氏: 北条氏滅亡後、徳川家康に従った大久保忠世が城主となり、近世城郭の姿に改修しました。

3. 稲葉氏: 大久保氏の改易後、稲葉氏が入城し、大規模な改修工事を行い、城を再整備して近世城郭として生まれ変わらせました。

4. 再び大久保氏: 貞享3年(1686年)に大久保氏が再び城主となり、幕末まで城を維持しました。

また、Wikipedia によると、杉村氏、北条氏綱、氏政、氏直も主な改修者として挙げられています。

これらの改築を経て、小田原城は中世城郭から近世城郭へと変遷し、関東地方の重要な防御拠点として発展しました。

小田原城の改築はどのような戦略的な意味を持っていたの

小田原城の改築は、以下のような戦略的な意味を持っていました:

## 防御力の強化

北条氏は永禄9年(1566年)頃から小田原城の大改修を始めました。これは上杉謙信による小田原城包囲がトラウマとなり、さらなる要塞都市化を促した可能性があります。

## 関東支配の中心拠点

小田原城は北条氏の関東支配の中心拠点として整備拡張されました。城と城下を囲む総延長9kmに及ぶ総構が築かれ、その規模は最大に達しました。

## 豊臣秀吉の来攻への備え

総構の建設は、豊臣秀吉の来攻に備えるためでもありました。

## 近世城郭への改修

北条氏滅亡後、徳川家康に従った大久保氏が城主となり、城は近世城郭の姿に改修されました。これにより、江戸時代の防御拠点としての機能が強化されました。

## 関東地方の防御の要

小田原城は、東海道で箱根の関所を控えた関東地方の防御の要として幕末まで機能しました。

これらの改築により、小田原城は難攻不落の城として知られるようになり、北条氏の権力の象徴となりました。しかし、皮肉にもこの強固な防御が北条氏の柔軟な対応を妨げ、最終的には滅亡の一因ともなりました。

北条氏政と豊臣秀吉の関係は

北条氏政と豊臣秀吉の関係は

北条氏政と豊臣秀吉の関係は、当初は緊張しながらも交渉の余地があったものの、最終的には対立に至った複雑なものでした。

## 関係の推移

豊臣秀吉は天下統一を目指す中で、関東の覇者である北条氏政との関係を重要視していました。秀吉は当初、戦争を避けるため外交的アプローチを試みました。

**惣無事令**: 秀吉は関東・奥羽に私戦停止を命じる惣無事令を発令し、平和的な統合を目指しました。

**上洛要請**: 秀吉は氏政に上洛を要請し、豊臣氏への従属を求めました。

## 関係悪化の転機

両者の関係は名胡桃城事件を機に急速に悪化しました。

**名胡桃城事件**: 天正17年(1589年)10月末、北条氏の家臣が真田領の名胡桃城を奪取しました。

**秀吉の反応**: 秀吉はこの事件を惣無事令違反と見なし、北条氏を厳しく糾弾しました。

## 対立から戦争へ

事態は急速にエスカレートし、両者は戦争への道を歩むことになりました。

**秀吉の宣戦布告**: 11月24日、秀吉は北条氏との手切れ書を配布し、事実上の宣戦布告を行いました。

**北条氏の対応**: 氏直は12月7日に身の潔白を伝える書状をしたためましたが、秀吉には届かなかったとされています。

この対立は最終的に天正18年(1590年)の小田原征伐へと発展し、北条氏の滅亡をもたらしました。北条氏政と豊臣秀吉の関係は、戦国時代末期の権力闘争と統一への過程を象徴する重要な事例となりました。

小田原合戦の具体的な戦闘の流れは

小田原合戦の具体的な戦闘の流れは以下のとおりです。

## 開戦と包囲作戦

天正18年(1590年)3月、豊臣秀吉は約18万の大軍を率いて小田原攻めを開始しました。秀吉軍の戦略は以下の通りでした:

1. 陸海両面からの包囲

2. 支城の攻略

3. 小田原城の孤立化

## 支城攻略戦

秀吉軍は北条氏の支城を次々と攻略しました:

1. **山中城の攻略**: 豊臣軍の主力部隊が東海道沿いの山中城を攻撃。北条氏の精鋭部隊による抵抗も虚しく、わずか数時間で落城。

2. **玉縄城の降伏**: 山中城落城後、玉縄城主の北条氏勝は徳川家康軍に包囲されるも、抵抗せずに降伏。

3. その他の支城: 氏勝の協力により、多くの北条方諸城が無血開城。

## 小田原城包囲戦

秀吉軍は小田原城を完全に包囲し、以下の戦術を展開しました:

1. 付城の構築: 小田原城周辺に攻撃拠点となる付城を築いた。

2. 海上封鎖: 相模湾に船を停泊させ、小田原城への補給路を遮断。

3. 石垣山城の築城: 秀吉は小田原城を見下ろす石垣山に城を築き、長期戦に備えた。

## 北条氏の降伏

3ヶ月に及ぶ包囲戦の末、天正18年(1590年)7月5日、北条氏直が降伏し、7月9日に小田原城が明け渡されました。

この戦いにより、北条氏は滅亡し、豊臣秀吉による天下統一が完成しました。

北条氏政が小田原城を防衛するための戦略は

北条氏政は小田原城を防衛するために、以下の戦略を採用しました:

1. 総構えの構築: 天正18年(1590年)までに、小田原城と城下町全体を囲む総延長9kmの堀と土塁からなる「総構え」を築きました。この防御施設は日本一の規模を誇り、大阪城をも凌ぐものでした。

2. 堅固な防御設計: 総構えは深さ10m以上、角度50度以上の急傾斜を持ち、関東ローム層の粘土質赤土を利用することで、敵軍の侵入を極めて困難にしました。

3. 支城ネットワークの構築: 小田原城を中心に、韮山城、八王子城、山中城など、交通および軍事の要衝地域に多くの支城を配置しました。これにより、多方面からの攻撃にも迅速に対応できる体制を整えました。

4. 重臣による支城統治: 各支城には北条氏の一族や重臣を配置し、独自の統治を行わせることで、効率的な領国管理と防衛体制を確立しました。

5. 広域防衛網の形成: 関東全域に支配を広げ、地元の有力武士との縁戚関係を結ぶことで、広範囲にわたる防衛網を構築しました。

6. 戦略的な支城配置: 特に西関東では、甲斐方面からの脅威に備えて八王子城を最大の支城として築き、氏政の弟氏照を城主として配置しました。

これらの戦略により、北条氏政は小田原城を中心とした強固な防衛体制を構築し、豊臣秀吉の大軍に対しても一定期間持ちこたえることができました。

豊臣秀吉が北条氏政に上洛を要請した理由は

豊臣秀吉が北条氏政に上洛を要請した理由は、天下統一を完成させるためでした。秀吉は関東の覇者である北条氏を自身の傘下に組み入れることで、戦国時代を終わらせ、確固たる統一政権を築くことを目指していました。

具体的には以下の理由が挙げられます:

1. 関東・奥羽地方の平定:秀吉は「惣無事の令」を発し、私戦を停止させようとしていました。

2. 北条氏の従属確認:上洛は豊臣氏への従属を意味し、北条氏を秀吉の支配下に置くことを目的としていました。

3. 戦争回避:秀吉は可能な限り戦争を避けたいと考えており、上洛という平和的な手段で北条氏を従わせようとしました。

4. 反北条派への対応:関東には北条氏を非難する領主が多く、秀吉はこれらの声に対応する必要がありました。

秀吉にとって、北条氏の上洛は天下統一の最終段階として重要な意味を持っていたのです。

名胡桃城事件の詳細は

名胡桃城事件は、1589年11月3日に発生した、北条氏と真田氏の間の領土争いに関する重大な出来事です。この事件は、後の豊臣秀吉による北条氏討伐の直接的な引き金となりました。

## 事件の経緯

1. 事件の発端は、北条氏邦の家臣である沼田城城主の猪俣邦憲が、真田氏の領土である名胡桃城を襲撃したことでした。

2. 攻撃の際、名胡桃城番衆の中山九兵衛が内通者となり、真田昌幸の偽の命令書を使って城主の鈴木主水を騙し、城を空にさせました。

3. 鈴木主水は騙されたことに気づいて城に戻りましたが、すでに遅く、最終的に沼田城下の正覚寺で自害しました。

## 事件の影響

1. 豊臣秀吉は、この事件を北条氏による命令無視と判断し、11月24日に北条氏直に宣戦布告しました。

2. 秀吉は全国の大名に北条討伐の命令を下し、事実上の北条討伐の決意表明となりました。

3. この事件が、秀吉の小田原征伐(北条討伐)につながり、最終的に北条氏の滅亡と豊臣秀吉の天下統一をもたらしました。

## 事件の背景

1. 名胡桃城は、真田昌幸が1579年に武田勝頼の命を受けて手に入れた重要な拠点でした。

2. 事件以前、豊臣秀吉の仲裁により、沼田領の2/3を北条氏が、残り1/3(名胡桃城を含む)を真田氏が治めることで和議が成立していました。

3. しかし、北条氏はこの和議を破り、名胡桃城を奪取したのです。

## 事件の真相をめぐる議論

1. 通説では、北条氏直はこの事件を家臣の独断専行だと釈明したとされています。

2. しかし、事件後も猪俣邦憲が沼田城城主の地位を保ち、さらに前当主の氏政から激励の書状と贈り物を受け取っていることから、実際には北条氏の命令に基づく行動だった可能性が指摘されています。

この名胡桃城事件は、一見小規模な地方の城を巡る争いに過ぎないように見えますが、実際には戦国時代末期の権力構造を大きく変える契機となった重要な歴史的出来事でした。

小田原征伐の結果はどのようなものだったか

小田原征伐の結果は、豊臣秀吉の完全な勝利と天下統一の達成でした。主な結果は以下の通りです:

## 北条氏の滅亡

天正18年(1590年)7月、北条氏直が豊臣秀吉に降伏し、小田原城が開城しました。これにより、約100年にわたって関東に覇を唱えた戦国大名北条氏は滅亡しました。

## 豊臣秀吉の天下統一

小田原征伐は、豊臣秀吉が天下統一を成し遂げた最後の大戦となりました。秀吉は織田信長の天下布武の夢を実現し、日本を統一政権下に置くことに成功しました。

## 徳川家康の関東転封

小田原征伐の結果、徳川家康は関東の支配権を握ることになりました。これは、将来の江戸幕府設立の礎となる重要な出来事でした。

## 戦国時代の終結

北条氏の降伏により、秀吉に従わない大名はいなくなり、実質的に戦国時代が終結しました。これにより、日本は新たな時代へと移行していくことになります。

この小田原征伐の結果は、日本の歴史上重要な転換点となり、その後の政治体制や権力構造に大きな影響を与えることとなりました。

北条氏政が「愚将」と評される理由は

北条氏政が「愚将」と評される理由は

北条氏政が「愚将」と評される主な理由は以下の通りです:

1. 豊臣秀吉の実力を過小評価したこと:氏政は、天下統一を進めていた秀吉の真の実力を甘く見てしまいました。これにより、秀吉との対立を招き、後北条氏の滅亡につながる重大な判断ミスを犯しました。

2. 小田原城の防御力を過信したこと:氏政は、武田氏や上杉氏の攻撃を退けた実績から、小田原城の守備力を過剰に信頼していました。この自信過剰が、秀吉との対決を決意させる一因となりました。

3. 政治情勢の把握不足:氏政は、当時の複雑な政治情勢を正確に理解できていなかった可能性があります。関東の反北条派の動きや、秀吉の統一事業の進展を十分に把握できていなかったと考えられます。

4. 名胡桃城事件の対応:天正17年(1589年)に起きた名胡桃城事件において、氏政は事態を小さな私的紛争として弁明しようとしましたが、これが秀吉との関係悪化を招きました。

5. 後北条氏の滅亡:結果として、氏政の代で後北条氏は滅亡してしまいました。大名家を存続させることができなかったという事実が、氏政を「愚将」と評価する大きな理由となっています。

しかし、氏政の評価には議論の余地があります。領民に対する善政や、直接的に百姓を統治する民政には定評があったとされています。また、上杉謙信や武田信玄の攻撃を退けた実績もあり、単純に「愚将」と断じることは適切ではないかもしれません。

北条氏政が秀吉の実力を甘く見た具体的な理由は

北条氏政が豊臣秀吉の実力を甘く見た具体的な理由には、以下のようなものがあります:

## 過去の戦績による自信

1. 上杉謙信や武田信玄といった強敵の攻撃を退けた経験

2. 小田原城が一度も陥落したことがなかった

これらの成功体験により、氏政は自身の防衛力を過大評価していたと考えられます。

## 領国経営の自負

北条氏は以下の点で優れた統治を行っていました:

- 5代にわたる安定した勢力拡大

- 「関東奥両国」を包括する広大な領土

- 「国家」と自認するほどの独立性

この自負が、秀吉の脅威を軽視することにつながった可能性があります。

## 秀吉の出自への軽視

氏政は、謙信や信玄と肩を並べる存在でした。長年にわたり関東の覇者として君臨してきた北条家の目には、秀吉の急激な台頭が信じがたく映ったかもしれません。

## 惣無事令への対応の甘さ

秀吉が発した惣無事令に対し、氏政は適切に対応できませんでした。この対応の甘さは、秀吉の統一への決意を十分に理解していなかったことを示唆しています。

## 独自の国家観

北条氏は「関八州国家」として、関東に独立国を築いていました。この地方分権的な国家観が、秀吉の中央集権的な統一政策と相容れず、その実力を過小評価する要因となったと考えられます。

これらの要因が重なり、北条氏政は秀吉の真の実力を見誤り、結果として後北条氏の滅亡を招いてしまったのです。

北条氏政が「名君」と評される側面は

北条氏政は、後北条氏の4代当主として知られていますが、「名君」と評される側面もあります。

## 善政の実施

北条氏政は、領民に対して善政を敷いていたことが評価されています。具体的には以下の点が挙げられます:

1. **飢饉への対応**: 家督相続時に、飢饉で苦しむ領民を救済するため、免税などの徳政を実施しました。

2. **領民への配慮**: 善政を敷いていたことから、「名君」とも評されています。

## 政治・軍事面での功績

氏政の治世には、以下のような功績がありました:

- **勢力拡大**: 関東地方において、歴代当主の中で最も大きい版図を築き上げました。

- **軍事的成功**: 上杉謙信の攻撃を受けながらも、小田原城を守り抜きました。

- **兄弟との協力**: 優秀な弟たちと協力し合い、政治・軍事の両面で成果を上げました。

## 再評価の動き

近年、北条氏政の評価に変化が見られます:

- **名将としての側面**: 単なる無能な武将ではなく、父・氏康の跡を継ぎ、関東に覇権を確立させた名将とも評価されています。

- **実力者としての認識**: 生涯の事績を見れば有能であり、最後の一手を誤ったために愚将扱いされている面があります。

このように、北条氏政は豊臣秀吉との最後の戦いで敗れたことで否定的な評価を受けることもありますが、その治世全体を見ると、領民のための善政や政治・軍事面での功績から「名君」と評価される側面があることがわかります。

小田原の役での北条氏政の戦略はどのようなものだったのか

北条氏政の戦略は、小田原合戦において重要な要素を持っていました。この戦いは、豊臣秀吉による小田原城の包囲と、北条氏政の防衛戦略が交錯した歴史的な出来事です。

## 戦略の概要

**籠城戦の選択**

北条氏政は、豊臣軍の圧倒的な兵力に対抗するため、籠城戦を選択しました。小田原城はその堅固な構造と地形を活かし、長期にわたる防衛を試みました。彼は、城内に十分な食料を備蓄し、持久戦を展開することで敵軍を疲弊させることを狙いました。

**総構えの導入**

北条氏康(氏政の父)は、小田原城に「総構え」を導入しました。これは城下町全体を防衛する方式であり、民衆も含めた総力戦が可能となりました。この戦略により、敵軍は攻撃する際に多大な労力を要し、北条側は持久力を高めることができました。

## 防御体制

**地形と施設の利用**

小田原城は天然の要害に位置しており、その地形を活かした防御が施されていました。外堀や内堀が深く設けられ、多重構造によって敵の侵入を困難にしました。また、周辺には深い谷や川があり、防衛に有利でした。

**兵力の動員と士気の維持**

氏政は領民や家臣を動員し、士気を高める努力も行いました。彼は「御国」としての意識を強調し、大名と領民との結びつきを強化しました。これにより、領民からの支持を得て、持続的な戦闘態勢を維持しようとしました。

## 結果と評価

最終的に、小田原合戦は北条氏政の敗北に終わりましたが、その防衛戦略や籠城戦術は評価されるべき点も多いです。特に、小田原城の防御力や総構えの導入は、後世においても注目される戦術的な成功例として残っています。

北条氏政が麦を食べたいと言った逸話の詳細は

北条氏政に関する「麦を食べたい」という逸話は、彼の無知や世間知らずを象徴するエピソードとして知られています。この逸話は、氏政がある日、収穫されたばかりの麦を見て「この麦で昼飯にしよう」と発言したことから始まります。しかし、実際には麦を食べるためには乾燥や脱穀といった複数の工程が必要であり、氏政はそのことを理解していませんでした。

この発言を聞いた武田信玄は、氏政が「育ちが良いから、麦なんて食べたことがないだろう」と嘲笑したと伝えられています。この逸話は『甲陽軍鑑』にも記載されており、氏政の無能さを強調するために後世に伝えられた可能性があります。さらに、別の逸話として、氏政が食事中に味噌汁を二度ご飯にかけた際、父・北条氏康がその様子を見て落胆したという話もあります。氏康は、「汁の量も把握できないようでは、家臣や領国を思いやることはできない」と嘆いたとされています.

これらの逸話は、北条氏政が無能であったというイメージを形成する要因となっており、彼の代で後北条氏が滅亡したことからも、その評価につながっています.

北条氏政が秀吉に従属を拒否した理由は

北条氏政が豊臣秀吉に従属を拒否した理由は、主に以下の要因によるものです。

## **1. プライドと独立性**

氏政は関東地方の有力大名としてのプライドが強く、秀吉に従うことを受け入れられなかったとされています。北条氏は「関八州国家」として独立した存在を築いており、中央集権的な秀吉の支配に対抗する意識が強かった。

## **2. 戦略的判断の誤り**

氏政は秀吉の実力を過小評価し、自身の軍事力に自信を持っていたため、抗戦を選択しました。彼は過去に信玄や謙信と戦った経験があり、その成功体験からも独立を維持できると考えていたようです。

## **3. 秀吉との交渉の失敗**

北条家は秀吉からの上洛命令や和解提案を拒否し続けました。特に、名胡桃城を巡る問題が決定的な対立を生み出し、これが小田原征伐の引き金となりました。氏政は家臣の独断で行動した結果、秀吉との関係がさらに悪化しました。

## **4. 内部の意見対立**

氏政自身の判断だけでなく、一族内での意見対立も影響したと考えられます。彼は一族や家臣たちからの支持を得られず、最終的には孤立してしまいました。

これらの要因が重なり合い、北条氏政は豊臣秀吉への従属を拒否し続けた結果、小田原城が陥落し、北条家は滅亡することとなりました。

北条氏政が武田信玄と和睦した背景は

北条氏政が武田信玄と和睦した背景は

北条氏政が武田信玄と和睦した背景には、いくつかの重要な要因があります。

## 和睦の背景

**1. 遺言による同盟の復活**

北条氏政は、父・北条氏康が死の間際に「信玄と再び手を結べ」と遺言していたことを受けて、武田信玄との同盟を復活させました。氏康の意志を尊重し、氏政は信玄との関係を再構築することを決定しました。

**2. 戦局の変化**

1569年、武田信玄は小田原城を包囲し、北条氏政はこれに対抗するため戦闘を行いましたが、武田軍に敗北しました。このような厳しい状況下で、氏政は武田との和睦を模索せざるを得なくなりました。

**3. 上杉謙信との関係**

同時期に、北条氏政は上杉謙信との越相同盟を結び、武田信玄に対抗する姿勢を強めていました。しかし、信玄との和睦によってこの同盟関係が一時的に緩和されることとなりました。1571年には上杉との関係も見直し、武田勝頼との結びつきを強化しようとしました。

**4. 武田家の後継問題**

武田信玄が死去した後、勝頼が家督を継ぐことになりますが、北条氏政は勝頼との結びつきを強めるために、自らの妹を勝頼に嫁がせました。しかし、この外交政策は後に失敗し、武田家の衰退が見え始めるとともに、氏政は再び武田家との関係を見直す必要が生じました。

**5. 政治的な判断**

北条氏政は、武田家との和睦によって関東地方での権力基盤を固めようとしましたが、その後の情勢判断や情報収集の不足が影響し、最終的には武田勝頼との関係も悪化させていきます。これにより、織田信長や徳川家康との連携を模索することになりました。

このように、北条氏政が武田信玄と和睦した背景には、家族や戦局の変化、政治的な判断など複合的な要因が絡み合っています。

北条氏政と武田信玄の和睦が結ばれた具体的な年月日は

北条氏政と武田信玄の和睦は、**永禄12年(1569年)6月**に結ばれました。この和睦は、越後の上杉謙信との軍事同盟である「越相同盟」の締結を通じて実現しました。両者は共通の敵である武田信玄に対抗するために協力することを決定しました。

北条氏政と武田信玄の和睦が影響した他の戦国時代の出来事は

北条氏政と武田信玄の和睦は、戦国時代における多くの出来事に影響を与えました。以下にその主要な影響を示します。

## 甲越同盟の形成

和睦の結果、武田信玄と上杉景勝との間で**甲越同盟**が成立しました。この同盟は、1579年に武田勝頼と上杉景勝の間で結ばれ、両者は共通の敵である北条氏に対抗するため協力しました。この動きは、関東地方の勢力図を大きく変える要因となりました。

## 御館の乱とその後

甲越同盟が結ばれた後、上杉謙信の死去や御館の乱(1578年)の結果、上杉家内での権力闘争が激化しました。これにより北条氏政は上野や越後への領有権を主張し、再び武田との関係を見直す必要が生じました。

## 甲佐同盟の成立

武田勝頼は、北条氏との関係が悪化する中で、常陸の佐竹義重との**甲佐同盟**を結びました。この同盟は、北条氏に対抗するための新たな軍事的枠組みとして機能し、戦国時代後期の東国における大名間の緊張を高めました。

## 北条氏と上杉氏の抗争

和睦によって北条氏は一時的に安定を得ましたが、その後も上杉謙信との抗争が続きました。特に、臼井城の戦い(1566年)やその後の関東出兵によって、北条氏と上杉氏の間で激しい戦闘が繰り広げられました。

## 結論

北条氏政と武田信玄の和睦は、甲越同盟や甲佐同盟など新たな同盟形成を促し、戦国時代における大名間の関係を複雑化させました。また、この和睦は上杉謙信との抗争や他地域への影響を通じて、戦国時代全体に波及効果をもたらしました。

北条氏政が武田信玄と和睦した理由とは

北条氏政が武田信玄と和睦した理由は、主に以下の要因によります。

## 1. **父・氏康の遺言**

北条氏康は、死の間際に「武田信玄と再び手を結べ」との遺言を残しました。氏政はこの遺言を受けて、武田との同盟を復活させる決断をしました。

## 2. **戦局の変化**

1569年、信玄が小田原城を包囲するなど、戦局が厳しくなっていました。この状況下で、北条氏政は武田との和睦を模索する必要がありました。特に、上杉謙信との関係が悪化していたため、武田との同盟が重要な戦略となりました。

## 3. **越相同盟の締結**

氏政は上杉謙信との同盟を破棄し、越相同盟を結ぶことで武田と協力し、共通の敵に対抗する意図がありました。この同盟により、関東地方での勢力均衡を図ることが目的でした。

## 4. **外交的な判断**

北条氏政は、武田信玄との和睦によって自らの領土防衛や拡張を図ろうとしました。彼は武田と連携することで、上杉や他の敵勢力に対抗するための強固な立場を築こうとしたのです。

このように、北条氏政の和睦には父からの強い影響や当時の戦局に基づく戦略的判断が大きく関与していました。

北条氏政と武田信玄の和睦が崩壊した背景は

北条氏政と武田信玄の和睦が崩壊した背景には、いくつかの重要な要因があります。

## **甲相駿三国同盟の揺らぎ**

北条氏政と武田信玄の関係は、甲相駿三国同盟に基づいていましたが、この同盟は徐々に揺らぎ始めました。特に、氏政の正室が信玄の娘であったにもかかわらず、彼は離縁し、信玄との関係を悪化させました。1569年には信玄が小田原城を包囲し、その後の三増峠の戦いで両軍は激しい戦闘を繰り広げました。

## **情報収集と情勢判断の失敗**

氏政は父・氏康の遺言に従い、信玄との同盟を復活させようとしましたが、その時点で武田家はすでに弱体化しており、氏政の情勢判断は甘かったと言えます。また、上杉謙信との連携を強化する一方で、武田勝頼との関係を深めようとしましたが、これも失敗に終わりました。勝頼が上杉景勝を支持したことを知った氏政は、武田との関係を断つ決断を下しました。

## **自信過剰と戦略的誤り**

氏政は上杉謙信や武田信玄との戦闘に勝利したことで自信過剰になり、小田原城への過信が後の豊臣秀吉との対立を招くことになります。この自信過剰が、最終的に武田勝頼との関係を断つ要因ともなりました。

## **結論**

北条氏政と武田信玄の和睦崩壊は、個人的な関係の変化、情報収集の不足、自信過剰による戦略的誤りなど複数の要因が絡み合った結果であり、戦国時代特有の複雑な政治状況が影響しています。

北条氏政が武田信玄と和睦した後、織田信長と組んだ理由は

北条氏政が武田信玄と和睦した後に織田信長と組んだ理由は、主に戦略的な利益と地域の権力バランスを考慮した結果です。

## 武田信玄との和睦

北条氏政は、武田信玄との関係が悪化し、1569年に相甲同盟を結ぶことで武田との敵対関係を解消しました。この和睦の背景には、信玄が駿河に侵攻し、北条家の領土に脅威を与えていたことがあります。氏政は上杉謙信との和睦を図り、信玄を挟撃する戦略を採用しました。

## 織田信長との連携

1578年に上杉謙信が亡くなると、上杉家ではお家騒動が発生しました。この混乱を利用して、北条氏政は織田信長と手を組むことを決定しました。信長は当時、強大な勢力を持っており、氏政にとっては関東地方の制圧や敵対勢力の排除において有利な同盟相手でした。さらに、信長との連携により、北条家の地位を強化し、他の反北条勢力に対抗するための支援を得ることができました。

## 結論

このように、北条氏政は武田信玄との和睦後、織田信長と組むことで地域の権力バランスを有利に保ち、自らの領土拡張や敵対勢力への対抗策を講じたのです。この戦略的な判断が、彼の政治的立場を強化する要因となりました。

北条氏政が徳川家康と組んだ理由は

北条氏政が徳川家康と組んだ理由は

北条氏政が徳川家康と同盟を結んだ理由は、主に以下の要因によります。

## **1. 豊臣秀吉への対抗**

豊臣秀吉の勢力が急速に拡大する中、北条氏は彼に対抗するための強力な同盟を必要としていました。家康は当時、秀吉の圧倒的な軍事力(約16万)に対抗するために、北条氏の戦力(約7万)を求めて同盟を結ぶことを決意しました。家康にとって、この同盟は生存のための必須条件でした。

## **2. 政略結婚による関係強化**

北条氏政と徳川家康の間で婚姻が成立したことも、同盟の重要な要素です。家康は自らの娘を北条氏直に嫁がせることで、両者の結びつきを強化しました。この婚姻は、両家の関係を深め、政治的安定を図る狙いがありました。

## **3. 戦略的利益**

北条氏と徳川氏が手を組むことで、関東地域での影響力を維持し、さらには領地拡大を狙うことができました。特に、北条氏は関東制覇を目指しており、家康との同盟によってその目標を達成しやすくなると考えました。

## **4. 共通の敵と孤立化の回避**

秀吉が全国の大名に対して強い圧力をかける中で、北条氏は孤立する危険性が高まっていました。家康との同盟によって、共通の敵である秀吉に対抗しやすくなり、孤立化を避けることができました。

これらの要因から、北条氏政は徳川家康との同盟を選択し、戦国時代の激動の中で生き残りを図ったのです。

北条氏政と徳川家康の同盟はどのように結ばれたの

北条氏政と徳川家康の同盟は、戦国時代の複雑な状況を背景に結ばれました。この同盟は、主に両者の利害が一致した結果として形成されました。

## 同盟の背景

**北条氏政の立場**

北条氏政は1559年に北条家の当主となり、当初は父・北条氏康が実権を握っていました。氏政は、周辺勢力との関係を強化する必要がありました。特に、武田信玄や今川義元との関係が重要でしたが、武田との対立が深まる中で、氏政は他の大名との同盟を模索しました。

**徳川家康との関係**

徳川家康は、北条氏政の娘である督姫と結婚しており、両家の結びつきは強固でした。家康は当時、豊臣秀吉から関東における諸事を任されており、北条氏を説得する役割も担っていました。

## 同盟の成立

同盟は1579年(天正7年)に結ばれました。この時期、武田信玄による侵攻が続いており、北条氏政は家康と連携して武田氏に対抗する必要がありました。具体的には、北条氏政は家康と和睦し、彼の娘督姫を息子・氏直に嫁がせることで同盟を強化しました。この婚姻によって両家の結びつきがさらに深まりました。

## 結論

北条氏政と徳川家康の同盟は、戦国時代における生存戦略として重要な役割を果たしました。両者は共通の敵である武田信玄に対抗するために協力し、この同盟によって一時的に周辺勢力からの圧力を軽減することに成功しました。しかし、この同盟も永続的なものではなく、その後の歴史的な動乱によって影響を受けることになります。

北条氏政が秀吉に服従しなかった理由は

北条氏政が豊臣秀吉に服従しなかった理由は、いくつかの重要な要因に起因しています。

## **1. プライドと歴史的背景**

北条氏政は、戦国時代の有力な大名としてのプライドを持っていました。彼は武田信玄や上杉謙信と対峙した経験があり、長年にわたり関東を支配してきたため、成り上がりの秀吉に屈することを拒んだと考えられます。

## **2. 上洛要請の拒否**

秀吉からの上洛要請に対して、氏政は強硬に拒否しました。これは、豊臣家への服従を示すことを避ける意志の表れであり、彼自身が実権を握っていたため、息子・氏直を通じての交渉も不調に終わりました。氏政のこの態度は、「豊臣家には服従しない」という明確なメッセージでした。

## **3. 小田原城への自信**

北条氏政は小田原城の防御力に自信を持っており、これが彼の抵抗姿勢を強める要因となりました。小田原城は歴史的に難攻不落とされており、過去には武田や上杉も攻略できなかったため、氏政は秀吉に対抗できると考えた可能性があります。

## **4. 家康との関係**

北条氏政は徳川家康との複雑な関係にも影響されていました。家康は北条氏との同盟関係にあり、氏政の息子・氏直に娘を嫁がせていました。しかし、家康が秀吉に従った後も、北条氏は独自の立場を維持し続けました。

## **結論**

これらの要因が重なり合い、北条氏政は豊臣秀吉への服従を拒否し続けました。最終的にはこの選択が小田原征伐につながり、北条家の滅亡へと至ることになります。

北条氏政と家康の娘の関係はどのようなものだったの

北条氏政と徳川家康の娘である督姫(とくひめ)の関係は、戦国時代の政略結婚を背景にしたものであり、両家の政治的な同盟を強化する役割を果たしました。

## 婚姻の背景

督姫は家康の次女で、天正11年(1583年)に北条氏直に嫁ぎました。この結婚は、徳川家と北条家の間に和平をもたらし、両家の関係を強化するための重要な手段でした。督姫は当時7歳で、氏直は13歳年上でしたが、彼女は北条家に受け入れられました。これは彼女が今川義元の血を引くことから、北条家にとっても有利な結婚と見なされたためです。

## 結婚生活とその後

督姫と氏直の夫婦仲は良好であり、2人の間には女児が生まれました。しかし、1590年に豊臣秀吉による小田原征伐が始まり、北条氏は滅亡しました。その後、督姫は父・家康の元に戻り、再婚を果たします。再婚相手は池田輝政であり、この結婚によって彼女は池田家の繁栄にも寄与しました。

## 政治的影響

督姫の存在は、北条氏が滅亡した後も徳川家との関係を維持する上で重要でした。彼女は池田輝政との間に多くの子供をもうけ、その血筋は後の江戸幕府にも影響を与えました。このように、督姫は単なる政略結婚の道具ではなく、自らの力で新しい家庭を築き上げることで、歴史的な役割を果たしました。

このように、北条氏政と督姫との関係は、戦国時代における政治的な同盟や家族間の結びつきを象徴する重要な事例です。

北条氏政が武田信玄と今川義元と同盟を結んだ背景は

北条氏政が武田信玄と今川義元と同盟を結んだ背景には、戦国時代の複雑な政治状況と各大名の利害が絡んでいます。この同盟は1554年に成立した甲相駿三国同盟として知られています。

## 同盟の成立背景

**1. 地域的な脅威の排除**

当時、武田信玄は越後の上杉謙信との戦闘に集中する必要がありました。信玄は、北条氏や今川氏からの攻撃を心配せずに信濃を制圧するため、同盟を結ぶことで背後を固めることを目指しました。北条氏もまた、上杉氏との対立が続いており、武田氏との同盟によって関東への出兵に専念できる環境を整えたかったのです。

**2. 政略結婚による結びつき**

同盟の形成は、政略結婚を通じて進められました。1552年には今川義元の娘が武田信玄の嫡男に嫁ぎ、翌年には武田の娘が北条氏康の嫡男に嫁ぐことで、三者間の結びつきが強化されました。これにより、武田・北条・今川の三国は互いに協力し合う体制が整いました。

**3. 共通の敵への対抗**

三国はそれぞれ上杉謙信という共通の敵を抱えていたため、協力関係が必要でした。この同盟によって、各大名は自らの領土拡張を図りながら、互いに支援し合うことが可能となりました。

## 同盟の意義と結果

この甲相駿三国同盟は、戦国時代における大名間の協力関係として重要な役割を果たしました。しかし、この同盟も長続きせず、1567年には今川義元が討たれたことによってパワーバランスが崩れ、最終的には同盟が破綻しました。このように、北条氏政による同盟締結は、一時的な安定をもたらしたものの、戦国時代特有の不安定さも示しています。

北条氏政が薩埵峠で陣を構えた理由は

北条氏政が薩埵峠で陣を構えた理由は、主に今川氏真を援助し、武田信玄の侵攻に対抗するためでした。1568年、武田信玄が駿河に侵攻した際、氏政は自身の従兄弟である今川氏真を救うため、約45,000の兵を率いて薩埵峠に出陣しました。

薩埵峠は戦略的に重要な地点であり、ここでの陣構えは武田軍の進撃を阻止する目的がありました。氏政は、今川氏真が掛川城に籠城している状況を受けて、彼を保護し、武田軍に対抗するための防衛線を築くことを決定しました。結果として、北条軍は武田軍との接触を図りつつ、今川氏真の安全を確保しようとしましたが、戦闘は激化し、両軍の緊張関係が続くこととなりました。