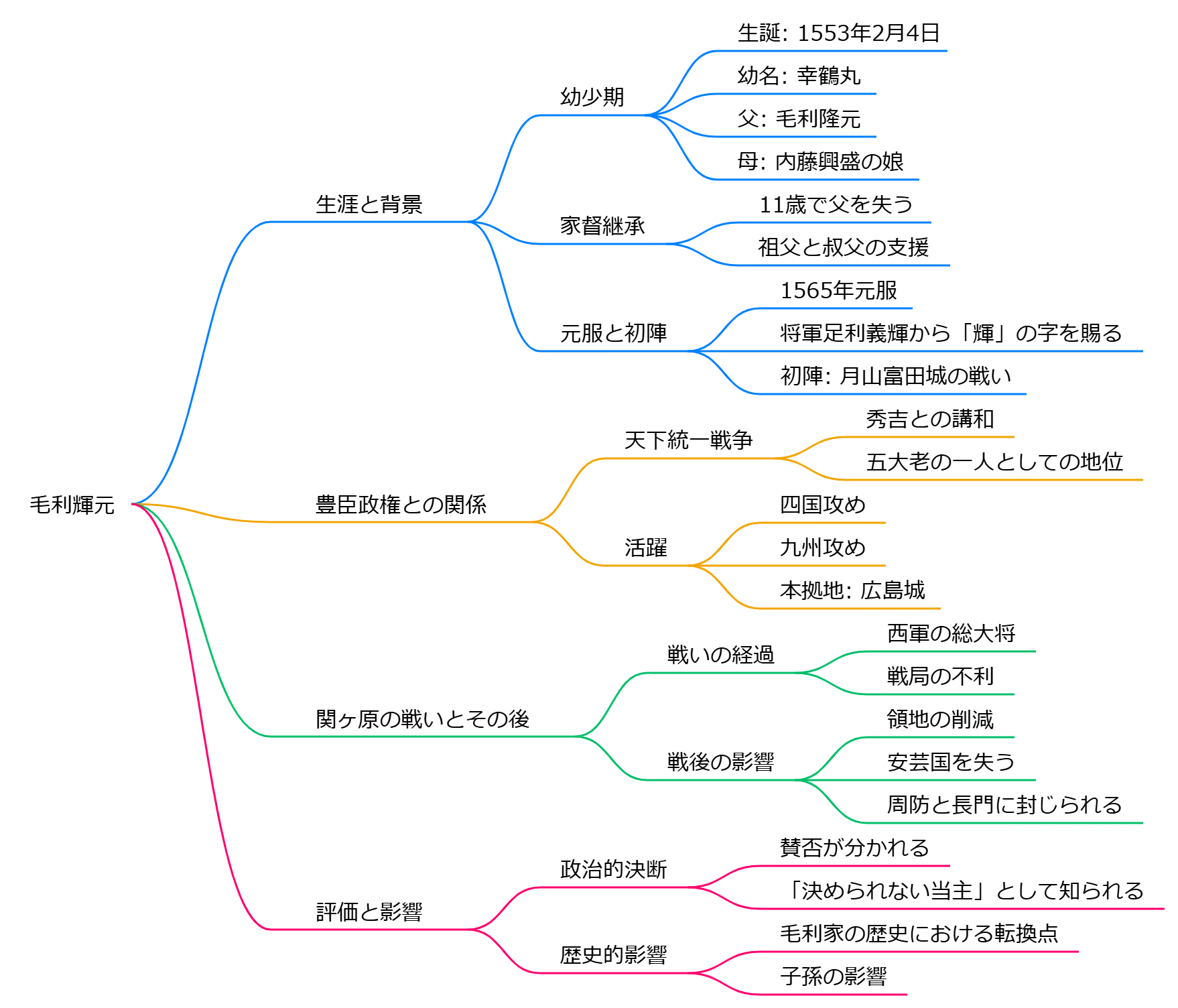

毛利輝元(もうり てるもと)は、1553年2月4日に生まれ、1625年6月2日に亡くなった日本の戦国時代から江戸時代初期の大名であり、毛利家の14代目当主です。

彼は、祖父の毛利元就の名声を受け継ぎ、豊臣政権の五大老の一人として知られています。

生涯と背景

毛利輝元は、安芸国(現在の広島県)に生まれ、幼名は幸鶴丸(こうつるまる)でした。

父は毛利隆元、母は内藤興盛の娘です。

彼は11歳のときに父を失い、祖父の毛利元就と叔父たちの支援を受けながら家督を継承しました。

輝元は、1565年に元服し、将軍足利義輝から「輝」の字を賜り、輝元と名乗るようになりました。

彼の初陣は、同年の月山富田城の戦いでした。

元就の死後、輝元は親政を開始し、毛利家の領土を拡大しましたが、織田信長との関係が悪化し、敵対することとなります。

豊臣政権との関係

毛利輝元は、豊臣秀吉の天下統一戦争においても重要な役割を果たしました。

彼は秀吉との講和を結び、豊臣政権下での五大老の一人として大名としての地位を確立しました。

特に、秀吉の四国攻めや九州攻めにおいても活躍し、広島城を本拠地としました。

関ヶ原の戦いとその後

関ヶ原の戦い(1600年)では、西軍の総大将として戦いましたが、戦局が不利に進展し、毛利家は敗北を喫しました。

戦後、輝元は領地を大幅に削減され、安芸国を失い、周防と長門の二国に封じられました。

彼の優柔不断な性格や、家臣との意見の不一致が敗北の一因とされることもあります。

評価と影響

毛利輝元は、戦国時代の重要な人物でありながら、彼の政治的決断や軍事的能力については賛否が分かれます。

彼は「決められない当主」として知られ、しばしば家臣に依存していたとされますが、豊臣政権の中での彼の役割は重要でした。

彼の生涯は、毛利家の歴史において重要な転換点を示しており、彼の子孫もまた日本の歴史に影響を与えました。

毛利輝元の存在は、戦国時代の複雑な政治状況を反映しており、彼の決断や行動は、後の日本の歴史に大きな影響を与えました。

毛利輝元

毛利輝元

毛利輝元(もうり てるもと)は、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は1553年1月22日に安芸国(現在の広島県)で生まれ、1625年4月27日に亡くなりました。毛利輝元は、祖父にあたる毛利元就の後継者として知られ、毛利家の14代目当主です。

## 生涯と業績

**家族背景と初期の人生**

輝元は、毛利隆元の子として生まれました。父が急死したため、若干10歳で家督を継承し、祖父や叔父たちの指導を受けながら成長しました。元服の際には、室町幕府最後の将軍である足利義輝から「輝」の一字を賜り、毛利輝元と名乗るようになりました.

**豊臣政権と五大老**

彼は豊臣秀吉の下で五大老の一人として重要な役割を果たしました。特に、関ヶ原の戦いでは西軍の総大将を務めましたが、この戦いでは積極的な行動が取れず、結果的に敗北しました. 輝元はその後も毛利家の存続を最優先し、中央政権との関係を築くことに努めました。

## 城と領土

**広島城の築城**

輝元は1589年に広島城の築城を開始しました。この城は彼が上洛時に見聞した聚楽第や大坂城に影響を受けており、交通の要衝として重要な役割を果たしました. 輝元は山陽・山陰8ヵ国112万石を統治し、その領土を維持するために多くの戦略的決定を下しました。

## 歴史的影響

毛利輝元は、その生涯を通じて多くの戦いに関与し、特に信長との対立や秀吉との講和交渉など、日本の歴史において重要な局面で活躍しました。また、彼は長州藩の藩祖ともされ、その影響力は後世にも及びます.

毛利輝元は、その複雑な政治状況や家族背景から、多くの歴史的な出来事に関与し続けた武将であり、日本史において重要な人物とされています。

三本の矢の逸話はどのようなものか

三本の矢の逸話は、戦国時代の大名・毛利元就が息子たちに団結の重要性を教えたとされる有名な話です。この逸話は、元就が臨終の際に長男・隆元、次男・元春、三男・隆景を呼び寄せて語ったとされています。

## 逸話の内容

元就はまず一本の矢を取り、それを簡単に折って見せます。その後、三本の矢を束ねて折ろうとしますが、これは折れません。これにより、「一本では簡単に折れるが、三本を束ねれば折れない」と述べ、兄弟が心を一つにして毛利家を守ることの重要性を強調しました。

## 歴史的背景

この逸話は「三子教訓状」に基づいており、元就が息子たちに宛てた教訓を書き記したものです。この文書には、「兄弟が疎遠になると滅亡する」といった内容が含まれており、一族の結束が重要であることが説かれています。実際には、元就が亡くなった際には隆元は既に死去しており、元春も出陣中であったため、その場にいたのは隆景だけでした。

## 現代への影響

「三本の矢」の教訓は、日本文化において協力や団結の象徴として広く知られています。この逸話は教育やビジネスなど多くの場面で引用され、個人ではなく集団で取り組むことの重要性を伝えています。また、サッカーチーム「サンフレッチェ広島」の名前もこの逸話に由来しています。

三本の矢の逸話はどのようにして伝えられたの

三本の矢の逸話は、戦国時代の大名・毛利元就が晩年に息子たちに向けて伝えた教訓として広まりました。この話は、元就が息子たちを呼び寄せて一本の矢を折り、次に三本を束ねて折れないことを示し、団結の重要性を説いたものとされています。

## 逸話の伝承

### **三子教訓状**

この逸話の根源は、1557年に元就が書いた「三子教訓状」にあります。この文書では、兄弟の結束が毛利家の存続に不可欠であることが強調されており、約3メートルの長さで14条にわたる教訓が記されています。元就は「三人が不和になれば、毛利家は滅亡するしかない」と警告し、協力を促しました。

### **史実との乖離**

ただし、逸話には史実との不一致があります。元就が亡くなった1571年には、長男の隆元はすでに他界しており、次男の元春は出陣中だったため、実際には隆景だけがその場に居合わせた可能性があります。したがって、このエピソードは後世に創作されたものであると考えられています。

### **江戸時代以降の普及**

江戸時代には、「前橋旧蔵聞書」などの文献によってこの逸話が広まりました。この文献では、「多数の矢を束ねると折れない」という教えが記されており、元就が多くの子どもたちを集めて説いたとされています。明治期には修身の教科書にも掲載され、三本の矢として定着しました。

## 教訓の意義

この逸話は、個々の力よりも協力することの重要性を強調しており、「一本では折れるが三本では折れない」というメッセージは現代でも広く引用されています。毛利家における団結の象徴として、多くの人々に影響を与え続けています。

他に三本の矢の逸話が登場する作品はある

毛利元就の「三本の矢」の逸話は、日本の文化や歴史に深く根付いており、さまざまな作品に取り入れられています。以下は、この逸話が登場する主な作品です。

## 作品一覧

- **『志村けんのだいじょうぶだぁ』**

コントの中で、年老いた家主が三人の息子に三本の矢の教訓を伝えようとするが、矢を折ることができず、最終的には家主自身が骨折するというパロディが描かれています。

- **『ママハハ・ブギ』**

主人公が継子たちに木の枝を使って三本の矢の教訓を説く場面があり、兄弟間の団結を強調しています。しかし、正雄が枝を折ってしまうことで、教訓が破綻する展開があります。

- **映画『乱』**

この映画では、戦国時代を背景にしたストーリーにおいて、三本の矢に似た教訓が暗示されています。家族や忠誠心のテーマが強調されています。

- **『ドリフ大爆笑』**

加藤茶が毛利元就に扮し、三本の矢を折ろうとするも失敗し、屋敷が崩壊するというコントがあります。この中でも元就の教訓がユーモラスに扱われています。

- **アベノミクス**

安倍晋三元首相が掲げた経済政策「アベノミクス」は、その基本方針を「三本の矢」と表現しており、この逸話からインスパイアされたものです。

これらの作品は、「三本の矢」の教訓である結束や協力の重要性を様々な形で表現しています。

三本の矢の教えは現代にどう影響している

「三本の矢」の教えは、毛利元就が息子たちに伝えたもので、個々の力よりも団結の重要性を強調しています。この教訓は、現代社会においても様々な形で影響を与えています。

## 現代への影響

**1. 経済政策への応用**

「三本の矢」は、特に日本の経済政策において重要な概念となっています。2012年以降、安倍晋三内閣は「三本の矢」として、①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③成長戦略を掲げ、日本経済の再生を目指しました。この政策は、経済成長を促進し、持続可能な社会を築くための土台となっています。

**2. 社会的結束の重要性**

毛利元就の教えは、現代においてもコミュニティや組織内での協力と結束の重要性を示しています。特に地域社会や企業では、個々が協力し合うことでより強固な組織を形成し、困難な状況にも耐えられる力を持つことが求められています。

**3. 教育と文化**

「三本の矢」の教訓は、日本の教育や文化にも影響を与えています。学校や地域活動では、協力やチームワークが重視されており、この教訓が若い世代に伝えられることで、将来のリーダーシップや社会貢献につながっています。

## 結論

「三本の矢」の教えは、経済政策から社会的結束まで幅広い分野で現代に影響を与えており、その精神は今なお多くの人々に受け継がれています。この教訓は、個人や組織が直面する課題を克服するために必要不可欠なものとなっています。

三本の矢の逸話は他の文化でも見られる

三本の矢の逸話は、日本の毛利元就に由来する有名な教訓ですが、他の文化にも類似の物語が存在します。この逸話は、一本の矢は簡単に折れるが、三本を束ねると折れにくいというメッセージを通じて、団結の重要性を説いています。

## 日本の三本の矢

毛利元就は、晩年に息子たちに対して「三本の矢」の教えを示したとされます。元就は一本の矢を折り、次に三本を束ねて折ろうとしましたが、これができなかったことで、「皆が心を一つにすれば毛利家が破られることはない」と教えたとされています。この話は後世に広まり、協力の大切さを象徴するものとして知られています。

## 他文化に見られる類似の逸話

### モンゴル文化

モンゴル帝国を築いたチンギス・カーンにも類似の教訓があります。彼は「五本の矢」の教えを通じて、兄弟や部下との団結を促したとされます。

### イソップ寓話

イソップ寓話にも「三本の棒」という物語があります。この物語では、父親が三人の息子に一本ずつ棒を渡し、それを折るように指示します。息子たちが簡単に棒を折ると、父親は三本まとめて折るように言い、その結果誰も折れなかったことから、協力することの重要性を教えます。

### 中国の故事

中国にも似たような逸話があります。例えば、吐谷渾という王が自分の息子たちに矢を使って団結の重要性を説いた話が伝わっています。この物語でも、一本の矢は簡単に折れるが、多数の矢を束ねることで強さが増すことが示されています。

## まとめ

このように、「三本の矢」の逸話は日本独自のものではなく、世界中で見られる団結や協力をテーマにした物語と共通点があります。これらは文化や時代を超えて、人々に協力や団結の価値を伝える重要なメッセージとして受け継がれています。

三本の矢の逸話が描かれた映画やドラマはある

毛利元就の「三本の矢」の逸話が描かれた映画やドラマには、以下の作品があります。

## 映画『乱』

- **監督**: 黒澤明

- **公開年**: 1985年

- **概要**: シェイクスピアの「リア王」を基にし、毛利元就の「三本の矢」の教訓が取り入れられています。物語は、老いた武将が三人の息子に家督を譲る決意をし、兄弟間の争いが引き起こされる様子を描いています。特に、「一本の矢は折れるが、三本束ねると折れぬ」という教訓がテーマになっています。

## NHK大河ドラマ『毛利元就』

- **放送年**: 1997年

- **概要**: 毛利元就の生涯を描いたこのドラマでは、「三本の矢」の逸話が重要なエピソードとして取り上げられています。元就は息子たちに兄弟の絆の重要性を説く場面があり、その教えが毛利家の家訓となったことが強調されています。

これらの作品は、毛利元就の知恵や家族愛を通じて、団結の重要性を伝えています。

関ヶ原の戦いでの輝元の戦略はどうだったのか

関ヶ原の戦いでの輝元の戦略はどうだったのか

関ヶ原の戦いにおける毛利輝元の戦略は、慎重かつリスク回避的なものでした。

## 輝元の「天下三分の計」

輝元は、家康との正面対決を避け、「天下三分の計」という戦略を立てていました。この計画の主な要素は:

1. 西国での支配圏確立: 家康が上杉景勝と対峙している間に、西国内の小勢力を制圧し、自身の地盤を固める。

2. 東国は家康に譲る: 東国を家康の支配圏として認める。

3. 東北は上杉に譲る: 陸奥・出羽を上杉の支配圏として認める。

## リスク回避戦略

輝元の戦略は以下の特徴を持っていました:

1. 正面対決の回避: 家康軍との直接的な戦いを避けようとした。

2. 慎重な姿勢: 毛利家の伝統的な慎重さを反映。

3. 西国での基盤強化: まず自身の地盤を固めることに注力。

4. 東進の回避: 東国への進攻は計画になかった。

## 戦略の結果

しかし、この慎重な戦略は最終的に裏目に出ました:

1. 家康による切り崩し: 毛利勢は家康に切り崩され、一枚岩ではなくなった。

2. 南宮山の吉川広家、松尾山の小早川秀秋、そして大坂城にいた毛利輝元自身が家康に取り込まれた。

3. 輝元は家康に騙されたと感じ、最終的に周防と長門の2国のみに減封された。

結果として、輝元のリスク回避戦略は「利益相反すぎる」ものとなり、西軍の敗北につながりました。

輝元が家康に書状を送った理由は

輝元が家康に直接書状を送ったわけではありません。実際には、輝元の家臣である吉川広家が、黒田長政を通じて家康に弁明書を送りました。

この弁明書の目的は以下の通りです:

1. 輝元が大坂城に入城した経緯を説明すること。

2. 家康の不信感を和らげること。

当初、家康は輝元が西軍に与していることを不審に感じていました。しかし、広家からの弁明書を受け取った後、家康は安心したようです。

この書状のやり取りは、関ヶ原の戦いの直前に行われました。輝元は表向きは東軍に協力する姿勢を見せつつ、実際には西軍の総大将として行動していたことがわかります。この二面性が、戦後の輝元の処遇にも影響を与えることになります。

輝元が大阪城に入った本当の目的は

毛利輝元が大坂城に入った本当の目的には、以下のような複合的な要因がありました:

## 政治的意図

**豊臣家支持の姿勢**

輝元は、豊臣秀頼を支持する立場を明確にすることで、豊臣政権の正統性を擁護しようとしました。これは、徳川家康の台頭に対抗する政治的な動きでもありました。

**西軍の拠点確保**

大坂城は戦略的に重要な位置にあり、西軍の総大将として輝元がここを押さえることで、石田三成らと連携して徳川家康に対抗する体制を整えようとしました。

## 軍事的目的

**指揮権の掌握**

輝元は大坂城から西軍の総大将として、諸将に西軍参加を呼びかける書状を送ったり、軍の指揮を取ったりするなど、軍事作戦の中心的役割を果たしました。

**徳川家康への牽制**

家康が上杉景勝討伐のために大坂を離れた機会を捉えて入城したことは、家康の動きを牽制する意図があったと考えられます。

## 個人的野望

**天下人への野心**

輝元は豊臣政権下で五大老の一人として重きをなしていました。大坂城入城は、徳川家康に対抗し、自身が次の天下人となる可能性を模索する動きでもあったと解釈できます。

しかし、輝元の行動は慎重で、実際には大坂城から一歩も動かず、関ヶ原の戦いの現場には養子の毛利秀元らを送るにとどまりました。これは、輝元が自身の安全を確保しつつ、他者を通じて影響力を行使するという、彼の特徴的な戦略の表れでもありました。

結果として、輝元の大坂城入城は、西軍の拠点確保と豊臣家支持の姿勢を示す政治的・軍事的な動きであると同時に、個人的な野望を実現するための戦略的な選択であったと言えます。

輝元が家康に反乱を起こすと考えた理由は

毛利輝元が徳川家康に反乱を起こすと考えた理由は以下の通りです:

## 家康への不満と野心

1. 家康の干渉:輝元は、同じ五大老の立場にある家康が毛利家の所領問題に口を出したことに不快感を覚えました。

2. 西国の統治者への野心:輝元は家康と互角以上の力を持つ西国の統治者となることを望んでいました。

## 準備と迅速な行動

3. 事前の準備:輝元は石田三成の挙兵を知るとわずか2日で広島から大阪に駆けつけ、1万の軍勢を率いて大坂城に入城しました。これは事前に準備していたことを示唆しています。

4. 戦略的な行動:輝元は家康が大坂城を離れている好機を狙って入城し、西の丸を占拠しました。

## 領土拡大の意図

5. 西国での勢力拡大:輝元は秀吉が生前に「西は任せる」と言っていたことから、西へと領土を広げようと考えていました。

6. 積極的な軍事行動:輝元は四国や九州へ軍を送り、西での勢力拡大を図っていました。

## 政治的影響力の行使

7. 豊臣恩顧の家臣への働きかけ:輝元は大坂城に入城後、豊臣秀頼を奉じて多くの大名に西軍参加への書状を送りました。

8. 情報収集と戦略立案:輝元は離反者の情報を懸命に収集し、様々な手を打っていました。

これらの要因から、輝元は家康に対抗し、自身の権力と領土を拡大する機会を見出したと考えられます。しかし、輝元自身は関ヶ原の戦いが天下分け目の戦いになるとは予想していなかった可能性もあります。

輝元が家康に恐れられた理由は

毛利輝元が徳川家康に恐れられた理由は、以下の点にあります:

1. 毛利家の強大な力と影響力:毛利家は古くからのブランド力があり、実力以上に家康に恐れられる存在でした。

2. 西国の大大名としての地位:輝元は豊臣政権下で五大老の一人として重きをなしていました。

3. 迅速な行動力:関ヶ原の戦いの際、輝元は広島から大阪まで驚くべき速さで移動し、準備万端で出陣できる態勢を整えていました。

4. 豊臣秀頼との関係:輝元は大坂城に入城し、豊臣秀頼を手中に収めることで、豊臣家の正統性を背景に家康に対抗する姿勢を示しました。

5. 西軍の盟主としての立場:輝元が西軍の総大将となり、多くの大名を味方につけたことで、家康にとって大きな脅威となりました。

これらの要因により、家康は輝元を単なる敵対者ではなく、自身の地位を脅かす可能性のある強力な競争相手として恐れていたのです。

輝元が関ヶ原の戦いから復活した方法は

毛利輝元は関ヶ原の戦いで西軍の総大将を務めましたが、戦後も生き延びることができました。彼の「復活」は以下のような方法で進められました:

## 領地の減封を受け入れる

輝元は家康の処分を受け入れ、周防・長門の2国(防長2国)に減封されました。これにより、毛利氏の領地は120万5千石から29万8千石へと大幅に縮小されましたが、家名の存続には成功しました。

## 新たな体制の構築

1. **萩藩の設立**: 輝元は新たな拠点として萩に藩を設立し、初代藩主となりました。

2. **家臣団の再編**: 領地の縮小に伴い、家臣団の所領再編を行いました。これは困難な課題でしたが、新たな藩の基盤を固めるために必要な作業でした。

3. **親族の処遇**: 毛利秀元や吉川広家といった親族の処遇にも配慮し、新たな体制を整えました。

## 徳川家との関係構築

輝元は徳川家康に対して素直に詫び状を書き、隠居しました。これにより、毛利家の完全な改易を避けることができました。また、吉川広家の尽力により、輝元が西軍の首謀者ではないと主張されたことも、家康の怒りを和らげる一因となりました。

## 内政への注力

輝元は形式的に隠居しましたが、実質的には新たな藩政の基礎固めに尽力しました。防長2国という限られた領地の中で、効率的な統治体制を築くことに注力したと考えられます。

これらの取り組みにより、毛利輝元は関ヶ原の敗北から立ち直り、毛利家を存続させることに成功しました。彼の柔軟な対応と家臣たちの尽力が、毛利家の「復活」を可能にしたと言えるでしょう。

輝元が五大老になった理由は何か

輝元が五大老になった理由は何か

毛利輝元が五大老になった理由は、以下のような要因が考えられます:

1. 豊臣秀吉との関係:輝元は、秀吉が政権を掌握する過程で協力関係を結び、臣従した大名の一人でした。秀吉にとって「うまくソフトランディングで付き合うことができた有力大名」の一人と言えます。

2. 地位と権力:輝元は安芸広島120万5,000石を誇る中国地方の大名であり、豊臣政権下で重要な位置を占めていました。

3. 家柄:輝元は「三本の矢」の逸話で知られる毛利元就の孫であり、名門毛利家の当主でした。

4. 秀吉の信任:豊臣政権下において、輝元は秀吉の信任を得て、徳川家康や前田利家と同じく、重要な地位を与えられました。

5. 豊臣政権への貢献:輝元は秀吉の天下統一戦争に協力し、四国攻めや九州攻めでは先陣を任されるなど、重要な役割を果たしました。

6. 西日本の管轄者:秀吉は死を前にして、家康に東日本を、輝元に西日本を任せると言い残しています。これは輝元の重要性を示しています。

これらの要因により、毛利輝元は豊臣政権において重要な地位を占め、五大老の一人として選ばれたと考えられます。

輝元と家康の関係はどうだったのか

毛利輝元と徳川家康の関係は、複雑で変化に富んだものでした。

## 豊臣政権下での関係

豊臣秀吉の治世下では、輝元と家康は共に五大老として重要な地位にありました。この時期、両者は同格の立場にあり、家康は輝元を兄弟のような存在と考えていたとされています。

## 関係悪化の要因

1. 秀吉の死後、輝元は西国への領土拡大を目指し、これを知った家康は怒りを覚えました。

2. 輝元が石田三成の陣営に与し、西軍の総大将となったことに家康は驚きました。

## 関ヶ原の戦いを巡る駆け引き

1. 輝元は驚くべき速さで大阪城に入城し、西軍の総大将となりました。

2. 輝元の家臣である吉川広家は、家康に勝てないと考え、東軍を通じて家康に講和を申し入れました。

3. 家康は所領安堵を約束しましたが、これは後に覆されることになります。

## 戦後の関係

1. 関ヶ原の戦い後、家康は当初の約束を反故にし、輝元の領地を8国から2国(周防と長門)に大幅に削減しました。

2. 輝元は家康に騙されたと感じましたが、抵抗する術もなく、2国での家の存続を選びました。

結論として、輝元と家康の関係は、同格の立場から対立、そして最終的には家康の優位が確立されるという流れを辿りました。両者の駆け引きと相互不信が、この関係の変遷を特徴づけています。

輝元が西日本を任せられた理由は何か

毛利輝元が西日本を任せられた理由には、以下のような要因がありました:

1. 豊臣政権内での重要な地位:輝元は豊臣秀吉の信任を得て、五大老の一人として重要な地位を占めていました。

2. 広大な領土:輝元は安芸・周防・長門・石見・備後・備中・出雲・隠岐の8カ国、約120万5,000石を支配する大大名でした。

3. 政治的手腕:輝元は広島城の築城や側近集団の整備、自己を頂点とする支配体制の構築など、領国経営に力を入れていました。

4. 豊臣政権の大名統制方針:豊臣政権は、各地の大名権力を強化することで日本全国の支配統制を強めようとしていました。輝元の統治スタイルはこの方針に合致していたと考えられます。

5. 取次としての役割:豊臣政権では、特定の人物に諸大名への命令伝達や個々の大名を服属させ後見する役割が与えられていました。輝元も西日本の大名に対してこのような役割を果たしていた可能性があります。

これらの要因により、毛利輝元は西日本の統治を任せるのに適した人物として認識されていたと考えられます。

輝元が五大老になったことでどのような影響があったのか

毛利輝元が五大老になったことで、以下のような影響がありました:

## 政治的地位の向上

輝元は豊臣政権下で重要な地位を獲得し、徳川家康や前田利家と同等の立場を得ました。これにより、中央政権での発言力が強まり、全国規模の政策決定に関与する機会が増えました。

## 政治構造の変化

1. 五大老と五奉行の関係が複雑化し、政治決定の仕組みが変わりました。

2. 五大老間でも影響力に差があり、家康と前田利家が優位な立場にありました。

3. 政治的影響力を具現化するには、五奉行との友好関係構築や指揮下に置く必要がありました。

## 領国経営の強化

輝元は五大老としての地位を活かし、以下のような領国経営の強化を図りました:

- 広島城の築城

- 輝元出頭人と呼ばれる側近集団の整備

- 自己を頂点とする支配体制の構築

## 豊臣家との関係強化

秀吉の死後、輝元は遺児秀頼の補佐を託されるなど、豊臣家との信頼関係が深まりました。

## 徳川家康との対立

家康が秀吉の遺命を掲げて毛利家の内部問題に介入しようとしたため、輝元は家康を脅威と感じるようになりました。この対立は後の関ヶ原の戦いにつながる一因となりました。

## 結論

五大老就任により、輝元は豊臣政権下で重要な地位を得ましたが、同時に複雑な政治状況に巻き込まれることになりました。最終的に、この立場は輝元を関ヶ原の戦いにおける西軍の総大将という立場に導き、彼の運命を大きく変えることになったのです。

輝元が秀吉の信頼を得た理由は何か

毛利輝元が豊臣秀吉の信頼を得た主な理由は以下の通りです:

## 本能寺の変後の対応

1. 追撃の自制

本能寺の変の後、輝元は秀吉軍を追撃しませんでした。この判断が秀吉の信頼を得る一因となったと言われています。

2. 講和の締結

秀吉との講和に応じ、停戦状態に入りました。この決断により、両者の関係改善の糸口が開かれました。

## 豊臣政権への協力

1. 軍事的支援

秀吉の天下統一戦争に協力し、四国攻めや九州攻めでは先陣を務めました。この積極的な軍事協力が秀吉の信頼を深めました。

2. 朝鮮出兵への参加

秀吉の朝鮮出兵にも派兵し、政権の対外政策にも協力しました。

## 政治的な立場の変化

1. 豊臣大名への転換

戦国大名から豊臣配下の大名となり、秀吉に対して軍役を務める関係を受け入れました。

2. 旧同盟関係の解消

秀吉との講和により、長宗我部氏や島津氏など、かつての同盟関係を解消しました。これにより、秀吉政権への忠誠を示しました。

## 結果

これらの行動と決断により、輝元は秀吉の信任を得て、五大老の一人として豊臣政権下で重要な地位を占めるようになりました。秀吉から112万石の知行目録を与えられるなど、最大級の大名として遇されました。

輝元と秀吉の関係はどうだったのか

輝元と秀吉の関係はどうだったのか

毛利輝元と豊臣秀吉の関係は、敵対から協力へと変化していきました。

## 対立期

当初、両者は敵対関係にありました。秀吉は織田信長の命を受けて中国地方を攻め、毛利の領土を次々と落としていきました。天正10年(1582年)の本能寺の変まで、両者は戦争状態にありました。

## 転換期

本能寺の変後、状況は一変します。秀吉は輝元と停戦を打診し、輝元もこれを受け入れました。しかし、秀吉は本能寺の変を輝元に知らせずに講和を結んだため、後に知った毛利側は不利な条件での停戦を余儀なくされました。

## 協力期

その後、輝元は秀吉と領地の配分を決めて和睦し、豊臣家の配下となります。秀吉の天下統一事業に協力し、四国攻めや九州攻めに参加しました。最終的には、豊臣政権の五大老の一人として秀吉を支える重要な存在となりました。

## 秀吉の懐柔策

秀吉は輝元の心服を得るために巧みな策を用いました。輝元に豊臣姓と羽柴姓を与え、「羽柴安芸宰相」と呼ばれるようになりました。また、秀吉は輝元を信任し、徳川家康や前田利家と同等の扱いをしました。

このように、毛利輝元と豊臣秀吉の関係は、激しい戦争による対立から始まり、秀吉の巧みな外交と懐柔策により、最終的には協力関係へと発展していきました。輝元は豊臣政権下で重要な地位を得て、秀吉の天下統一を支える大名となったのです。

毛利輝元と秀吉の関係が悪化したきっかけは何だったのか

毛利輝元と豊臣秀吉の関係悪化のきっかけは、「中国大返し」と呼ばれる秀吉の撤退劇にあります。本能寺の変が発生した際、秀吉は毛利軍に気付かれないように和睦して撤退しましたが、この時秀吉は本能寺の変のことを毛利側に知らせませんでした。毛利側が後になって本能寺の変を知った時、「してやられた」と感じたと考えられます。

この出来事の後、秀吉は毛利に対して強気な姿勢を取るようになりました。秀吉は毛利に領土割譲案を出し、従わなければ再侵攻すると宣言しました。毛利側が人質を出すことを提案しても、秀吉はこれを「時間稼ぎ」だと判断し、両者の関係は悪化の一途をたどりました。

さらに、秀吉が天下を取った後も、毛利輝元は家康との関係に不満を抱いていました。輝元は秀吉と同じ五大老の立場にある家康から所領問題に口を出されたことに不快感を覚え、これも関係悪化の一因となりました。

本能寺の変が毛利と秀吉の関係に与えた影響はどのようなものだったのか

本能寺の変は、毛利と秀吉の関係において重要な転機をもたらしました。この事件によって、秀吉は迅速に行動を起こし、毛利との外交関係を再構築する機会を得ました。

## 本能寺の変の影響

**1. 秀吉の迅速な行動**

本能寺の変が発生したのは1582年6月2日で、秀吉がこの情報を受け取ったのは翌日の夕方でした。彼はすぐに毛利家との講和を進めるため、外交僧の安国寺恵瓊を自陣に招きました。この時、秀吉は毛利家の重臣たちが自分に内通していることを示す証拠を提示し、毛利との和平交渉を成功させました。

**2. 毛利家の立場**

毛利輝元は信長の死後、秀吉との和平を結ぶことに同意しました。この決定には、信長が討たれた原因が毛利家の計略であると認識されていたことが影響しています。秀吉は毛利家から旗30本と鉄砲500挺を借り受け、中国大返しを成功させることで、自身の地位を強化しました。

**3. 毛利家の動き**

本能寺の変後、毛利勢は秀吉を追撃しなかった理由については諸説ありますが、既に和平を結んでいたため、その約束を破ることは武士道に反すると判断したとされています。また、秀吉が毛利側の内部事情を把握していたため、動くことができなかったとも考えられています。

## 結論

本能寺の変は、秀吉にとって天下人への道を開く契機となり、毛利家との関係も再編成されました。結果的に、毛利家は豊臣政権に服属することとなり、この事件が両者の運命を大きく左右したことは明白です。

賤ヶ岳の戦いでの毛利輝元の立場はどうだったのか

賤ヶ岳の戦いにおける毛利輝元の立場は、主に中立的なものでした。この戦いは1583年に羽柴秀吉と柴田勝家の間で行われ、毛利輝元は西軍の総大将として名目上の役割を果たしましたが、実際には戦闘には参加していませんでした。

## 毛利輝元の立場

- **中立的態度**: 賤ヶ岳の戦いに際して、毛利輝元は秀吉と勝家の双方から同盟を申し込まれましたが、いずれにも加わらず中立を保ちました。彼は情勢を見極めることを優先し、戦局に直接介入することはありませんでした。

- **戦後の対応**: 戦後、秀吉が勝利したことを受けて、輝元は秀吉側に戦勝祝いを贈りました。これにより、彼は秀吉との関係を強化し、後に豊臣政権に臣従する道を選びました。

- **影響と結果**: 賤ヶ岳の戦い後、毛利輝元は秀吉と接触し、彼の支配下での安定を図るために人質を差し出すなどして信頼関係を築きました。しかし、この時期の政治的な動きは複雑であり、輝元自身が西軍との関与を否定する必要がありました。結果として、彼の所領は大幅に減少することとなりました。

このように、毛利輝元は賤ヶ岳の戦いでは直接的な軍事行動には関与せず、中立的な立場から情勢を見守りつつ、後の豊臣政権との関係構築に努めました。

九州征伐後に毛利輝元が秀吉に臣従した理由は何か

毛利輝元が九州征伐後に豊臣秀吉に臣従した理由は、複数の要因が絡み合っています。

## 1. 政治的背景

**豊臣政権の台頭**

九州征伐を経て、豊臣秀吉は急速に力をつけ、天下統一を進めていました。この状況下で、毛利輝元は秀吉との関係を強化する必要性を感じていました。特に、秀吉が信長の後継者としての地位を確立したことは、毛利家にとっても重要な意味を持ちました。

## 2. 戦略的判断

**叔父や家臣からの影響**

輝元の臣従は、彼自身の意志だけではなく、叔父の小早川隆景や軍僧安国寺恵瓊などの助言によるものと考えられています。彼らは豊臣政権との協力が毛利家の存続にとって有益であると説得し、輝元に上洛を促しました。

**領土保全と安定**

秀吉に臣従することで、輝元は自らの領土を守る安心感を得ることができました。豊臣政権下での地位を確保することで、他の敵対勢力からの攻撃を防ぐことが期待できたのです。

## 3. 経済的・軍事的利益

**戦争による疲弊**

九州征伐やその前後の戦闘によって毛利家も疲弊しており、無駄な戦争を避けるためにも秀吉との和平が望まれました。秀吉と協力することで、経済的な安定を図ることも可能でした。

## 結論

毛利輝元が九州征伐後に秀吉に臣従した理由は、豊臣政権の台頭による政治的圧力、叔父や家臣からの助言、そして領土保全や経済的利益を考慮した戦略的判断によるものでした。この決断は毛利家にとって生き残り戦略として機能し、その後も豊臣政権内で重要な役割を果たすことにつながりました。

毛利輝元が秀吉と協力した理由は何か

毛利輝元が豊臣秀吉と協力した理由は、歴史的背景や戦国時代の情勢、そして個々の戦略的判断に基づいています。以下にその主な理由を示します。

## 1. **本能寺の変による状況の変化**

1582年の本能寺の変で織田信長が討たれた後、秀吉は急速に権力を握りました。毛利輝元は当時備中高松城を攻められており、秀吉との和平交渉が急務となりました。秀吉は信長の死を隠しながら毛利と和睦し、これが「中国大返し」と呼ばれる秀吉の撤退劇につながりました。

## 2. **政治的利益の追求**

毛利輝元は、秀吉との協力によって自らの領土を安定させることができました。秀吉は毛利家に対して軍事的な支援を求め、その見返りに領土の確保を約束しました。この結果、毛利家は豊臣政権下で重要な地位を占めることとなり、輝元自身も五大老の一人として重きを成しました。

## 3. **内部の影響と戦略的判断**

輝元の叔父である小早川隆景や軍僧の安国寺恵瓊が、秀吉との協力を推進しました。彼らは秀吉との関係構築を助け、毛利家が豊臣政権内で重要な位置を占めるための戦略的な動きを促しました。

## 4. **他大名との関係**

毛利家は信長との長年の対立から脱却し、新たな同盟関係を築く必要がありました。秀吉との講和により、かつての敵である大名との対立を回避しつつ、自らの勢力を拡大することが可能となりました。

これらの要因が重なり合い、毛利輝元は豊臣秀吉との協力関係を築くことになったと言えます。

輝元が長州藩の藩祖になった背景は何か

輝元が長州藩の藩祖になった背景は何か

毛利輝元が長州藩の藩祖となった背景には、彼の家族の歴史、関ヶ原の戦いでの敗北、そしてその後の領国再編が重要な要素として存在します。

## 毛利輝元の家族背景

毛利輝元は、安芸の戦国大名・毛利氏の14代当主であり、父は毛利隆元、祖父は毛利元就です。1563年に父を失い、若くして家督を継承しました。彼は豊臣政権下で五大老の一人として重要な役割を果たしました。

## 関ヶ原の戦いとその影響

1600年に発生した関ヶ原の戦いでは、西軍の総大将として家康と対立しましたが、結果的に西軍は敗北しました。この戦いで輝元は実際には前線に出ず、他の武将に指揮を任せていましたが、その結果として彼の領国は大幅に減封されました。もともと120万石を有していた毛利氏は、周防・長門の2ヵ国36万9,000石にまで減少しました。

## 長州藩の成立

関ヶ原の戦い後、輝元は名目上家督を長男秀就に譲りましたが、実質的には輝元が権力を握り続けました。彼は防長二国に移封され、その地に萩城を築きました。この地域が後に長州藩として発展する基盤となりました。輝元の努力と統治能力によって、毛利氏は江戸時代を通じて存続することができました。

## まとめ

毛利輝元が長州藩の藩祖となった背景には、彼自身の家族歴史や関ヶ原での敗北による減封、その後の領国再編と統治が影響しています。彼のリーダーシップによって長州藩は形成され、江戸時代260年にわたる存続を果たしました。

輝元が西軍総大将になった理由は

毛利輝元が西軍総大将になった理由は、彼の豊臣政権下での地位と当時の政治的状況に起因しています。

## 豊臣政権下での地位

毛利輝元は、豊臣秀吉の死後、豊臣政権の「五大老」の一人として重要な役割を果たしていました。彼は中国地方で120万石を支配し、豊臣家に対して早くから臣従していたため、大名の中でも特に信頼されていました。

## 石田三成との連携

1600年、関ヶ原の戦いが勃発する際、輝元は石田三成の呼びかけに応じて西軍に参加しました。三成は家康に対抗するために大名を集めており、輝元もその一員として位置づけられました。輝元が大坂城に入城した際、諸将から西軍の総大将として推挙されました。

## 軍事的行動

輝元は西軍の指揮を執り、毛利家の兵力を関ヶ原へ送るなど積極的な行動を取りました。しかし、彼自身は戦闘には参加せず、他の家臣に指揮を任せる形となりました。結果として、西軍は敗北し、輝元はその後の領地を失うことになりますが、彼が総大将となった背景には、豊臣政権内での彼の影響力と石田三成との連携が大きな要素として挙げられます。

輝元が長州藩の藩祖になった経緯は

毛利輝元が長州藩の藩祖となった経緯は、彼の歴史的背景と関ヶ原の戦いに起因しています。

## 毛利輝元の役割

毛利輝元(1553-1625)は、毛利元就の孫であり、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将です。彼は豊臣政権下で五大老の一人として知られ、関ヶ原の戦いでは西軍の総大将を務めました。この戦いで西軍は敗北し、輝元はその影響を受けることになります。

## 関ヶ原の戦いと領地削減

関ヶ原の戦い(1600年)での敗北により、輝元は領地を112万石からわずか30万石に削減されました。この結果、彼は周防と長門の2国に封じられ、長州藩が実質的に形成されることとなります。名目上は彼の嫡男・秀就が藩主となりましたが、実際には輝元がその政務を取り仕切っていました。

## 長州藩の成立

萩城を築城し、これを藩庁として長州藩が成立しました。輝元は藩政を実質的に運営し、その後も長州藩は彼の影響下で発展していきました。彼の死後も、輝元は長州藩士たちによって神格化され、藩祖として崇拝される存在となりました。

## 結論

毛利輝元が長州藩の藩祖となった経緯は、関ヶ原の戦いでの敗北とその後の領地削減によるものであり、彼が新たな藩体制を確立したことによります。名目上は秀就が藩主であったものの、事実上は輝元がその基礎を築いた重要な人物です。

輝元と家康の関係はどうだったのか

毛利輝元と徳川家康の関係は、戦国時代の日本における権力闘争と同盟の複雑な歴史を反映しています。以下にその概要を示します。

## **関係の背景**

毛利輝元は豊臣秀吉の死後、五大老の一人として重要な地位にありました。彼は秀吉の遺志を受け継ぎ、豊臣政権との一体化を図る中で、家康との関係も模索していました。しかし、家康は自身の権力を強化するために輝元を警戒しており、両者の間には緊張が生じていました。

## **関ヶ原の戦い**

1600年に起きた関ヶ原の戦いでは、輝元は西軍の総大将として家康率いる東軍と対峙しました。輝元は当初、家康との良好な関係を維持しようとしていましたが、戦局が進むにつれて彼の立場は困難になりました。特に、輝元の家臣たちは家康に対する警戒心を強めており、彼自身も家康との対立を避けるために苦慮していました。

## **敗北とその後**

関ヶ原で西軍が敗北した後、家康は輝元に対して厳しい態度を取りました。輝元は家康から所領安堵の約束を受けていたものの、その後実際には領土が大幅に削減される結果となりました。これにより輝元は家康に裏切られたと感じ、その後毛利家は衰退していくことになります。

## **結論**

最終的に、輝元と家康の関係は相互不信と策略によって複雑化しました。輝元は家康との良好な関係を望みつつも、家康からの警戒や裏切りによって大きな打撃を受けました。このような背景から、両者の関係は戦国時代の権力闘争の象徴的な例となっています。

輝元が関ヶ原の戦いで敗れた理由は

毛利輝元が関ヶ原の戦いで敗れた理由は、以下のような要因が挙げられます。

## **決断力と統率力の不足**

輝元は、西軍の総大将としての役割を果たすことができず、重要な決断を他者に委ねる傾向がありました。この優柔不断さが、戦局を有利に進める妨げとなりました。

## **内通と情報の誤認**

戦局において、輝元は一部の家臣が東軍に内通していることを把握しておらず、これが西軍全体の士気低下につながりました。特に、吉川広家や小早川秀秋などの裏切りが致命的でした。

## **家康との密約の破綻**

輝元は徳川家康との間で所領安堵の約束を交わしていましたが、戦後にこの約束が反故にされ、毛利家は大幅に領土を失いました。家康は輝元を裏切り、彼の所領を8国から2国に減らしました。

## **戦略的誤算**

輝元は関ヶ原の戦いが天下分け目の戦いになるとは考えず、戦局に対する認識が甘かったとされています。また、戦闘への参加を躊躇し、結果的に西軍は決定的な行動を取れませんでした。

これらの要因が重なり合い、毛利輝元は関ヶ原の戦いで敗北し、その後も家族や領土を守るために苦しい選択を強いられることとなりました。

輝元が長州藩を統治した際の政策は

毛利輝元が長州藩を統治していた際の政策は、主に財政改革、軍事力の強化、そして農民との関係改善に焦点を当てていました。以下にその主要な政策を詳述します。

## 財政改革

- **撫育制度の導入**: 輝元は村田清風を起用し、撫育制度を設けて財政の再建を図りました。この制度では、収入の管理と新規事業の振興が行われ、特に緊急時の軍備拡張資金としても利用されました。

- **年貢収支の見直し**: 農民からの年貢を見直し、収入を増やす一方で、過度な負担が農民の反発を招くこともありました。これにより、一揆が発生するなどの社会的な問題も引き起こされました。

- **専売政策**: 特定の商品(例:塩や和紙)の専売制を導入し、これにより藩の収入を安定させました。専売制は農民に対する負担を増加させる一因ともなりましたが、藩の財政基盤を強化しました。

## 軍事力の強化

- **富国強兵政策**: 軍事力の強化を目指し、武器鋳造や兵士の訓練に力を入れました。特に、長州藩は攘夷運動に参加し、外国勢力排除のために積極的な軍事行動を展開しました。

- **奇兵隊の結成**: 高杉晋作によって結成された奇兵隊は、長州藩の軍事力を象徴する存在となり、明治維新への重要な役割を果たしました。

## 農民との関係改善

- **農民への配慮**: 藩政改革の一環として、農民との関係改善にも努めました。過度な年貢負担や税制改革により、一揆や反乱が発生した際には、その原因を見直す姿勢が求められました。

これらの政策は、長州藩が幕末期において重要な役割を果たすための基盤となり、その後の明治維新へと繋がる道筋を形成しました。