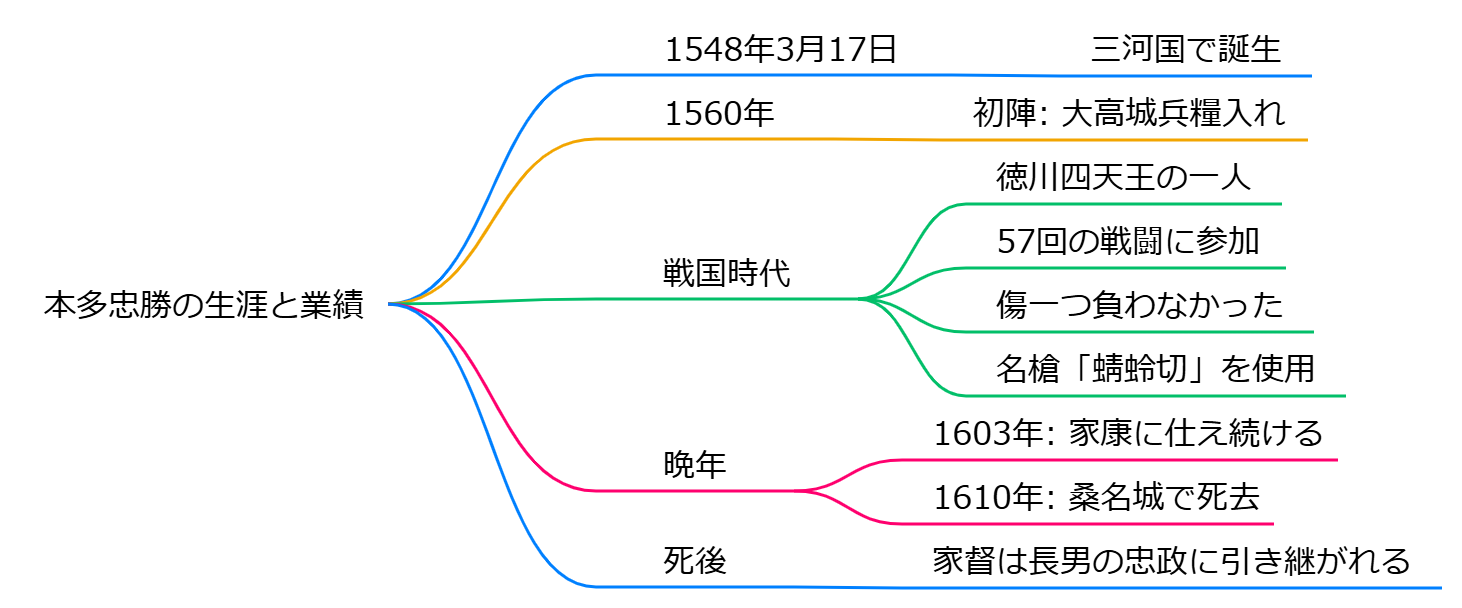

本多忠勝の生涯と業績

本多忠勝(ほんだ ただかつ)は、1548年3月17日に三河国(現在の愛知県岡崎市)で生まれ、1610年12月3日に亡くなった日本の戦国時代の武将です。

彼は徳川家康の忠実な家臣として知られ、数々の戦闘でその武勇を発揮しました。

出自と初期の経歴

本多忠勝は、本多忠高の長男として生まれました。

父は松平広忠の家臣であり、忠勝は幼少期から武士としての教育を受けました。

彼の初陣は1560年の「大高城兵糧入れ」であり、これは桶狭間の戦いの前哨戦とされています。

この戦いで忠勝は13歳という若さで戦場に立ち、以降、彼は数多くの戦闘に参加しました。

戦国時代の活躍

忠勝は、徳川四天王の一人として名を馳せ、特に「鬼の平八」と称されるほどの勇猛さで知られています。

彼は生涯にわたり57回の戦闘に参加し、傷一つ負わなかったという逸話があります。

彼が使用した名槍「蜻蛉切」は、天下三名槍の一つとして有名で、その切れ味は非常に鋭いとされています。

忠勝の戦闘スタイルと評価

忠勝は、戦場での勇敢な行動により、敵味方を問わず高く評価されました。

彼は特に一騎討ちや殿軍(退却戦の際に後衛を務める役割)での活躍が目立ち、家康からも「我が家の良将」と称賛されました。

彼の戦闘スタイルは、敵に恐怖を与えるものであり、彼が戦場に現れると敵軍はしばしば動揺し、撤退することが多かったとされています。

晩年と死

忠勝は、1603年に家康が征夷大将軍に任じられた後も、家康に仕え続けましたが、晩年には健康を害し、1610年に桑名城で亡くなりました。

彼の死後、家督は長男の忠政に引き継がれました。

本多忠勝は、その武勇と忠義から日本の歴史に名を刻む武将となり、後世にわたって語り継がれています。

彼の生涯は、戦国時代の武士の理想像を体現したものとして、多くの人々に尊敬されています。

本多忠勝

本多忠勝

本多忠勝(ほんだ ただかつ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した著名な武将であり、徳川家の家臣として知られています。彼は1548年に愛知県岡崎市で生まれ、父は本多忠高です。幼少期から徳川家康に仕え、数々の戦闘でその名を馳せました。

## 戦歴と功績

本多忠勝は「**徳川四天王**」の一人として称えられ、特にその戦闘能力の高さで知られています。彼は生涯にわたり57回の戦闘に参加しながら、一度も傷を負わなかったという逸話があります。主な戦歴には以下が含まれます:

- **姉川の戦い(1570年)**: 本多は徳川軍の殿(しんがり)役を務め、武田軍との交戦でその勇猛さを発揮しました。この戦いでの彼の武功は、敵方からも高く評価され、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」と称賛されました。

- **長篠の戦い(1575年)**: 本多はこの戦でも重要な役割を果たし、武田軍に対して勝利を収めました。

- **関ヶ原の戦い(1600年)**: 本多は東軍の軍監として指揮を執り、多くの敵将を討ち取るなど、大きな功績を上げました。この結果、彼は伊勢国桑名に10万石で移封されました.

## 特徴と評価

本多忠勝は「**蜻蛉切**」という名槍を愛用し、その武勇と忠誠心から「天下無双」と称されることもありました。彼は織田信長や豊臣秀吉からも高く評価され、その存在感は絶大でした。また、彼は単なる武力だけでなく、冷静な判断力や軍略にも優れており、徳川家康からの信頼も厚かったとされています。

## 最期と遺産

忠勝は文武両道に秀でた武将であり、死を恐れず主君への忠義を貫いたことで知られています。彼の辞世の句には「死にともな」とあり、これは主君への恩義を果たせないことへの悲しみを表していると解釈されています。彼の生涯は、日本の歴史において重要な位置を占めており、多くの後世の人々に影響を与え続けています。

蜻蛉切の歴史と由来は

蜻蛉切(とんぼきり)は、日本の戦国時代の武将、本多忠勝が愛用した槍で、天下三名槍の一つとして知られています。その名は、飛んできた蜻蛉が槍の穂先に触れた瞬間に真っ二つに切れてしまったという逸話から由来しています。

## **歴史的背景**

蜻蛉切は、室町時代末期に三河文珠派の刀工、藤原正真によって作られました。この槍は、忠勝が戦場で数多くの戦いに参加する中で使用され、その鋭い切れ味と軽さから特に評価されました。忠勝は生涯において57回もの戦闘を経験しましたが、一度も傷を負わなかったと伝えられています。

## **特徴とデザイン**

蜻蛉切の刃長は約1尺4寸(約43.6センチメートル)で、非常に軽量(約499グラム)でありながらも、その切れ味は他の追随を許さないとされています。槍のデザインは平三角形状で、刃には樋(ひ)と呼ばれる溝が施されており、この構造が軽さと扱いやすさを実現しています。

## **文化的意義**

蜻蛉切は単なる武器ではなく、本多忠勝を象徴するアイテムとして文化的な価値も持っています。現在、この槍は静岡県内の佐野美術館に寄託されており、歴史的な遺物として保存されています。忠勝の武勇伝や蜻蛉切の伝説は、日本の武士道や戦国時代を象徴するものとして語り継がれています。

蜻蛉切の現在の所在地はどこ

蜻蛉切(とんぼきり)は現在、静岡県三島市の**佐野美術館**に寄託されています。この槍は、戦国時代の武将・本多忠勝が使用していたことで知られ、天下三名槍の一つとされています。蜻蛉切は一般公開されていないため、特別展などでの展示機会を利用する必要があります。

蜻蛉切の重量と刃長はどれくらい

蜻蛉切(とんぼきり)は、日本の戦国時代に本多忠勝が使用した有名な槍で、天下三名槍の一つとされています。その特性について以下にまとめます。

## 刃長と重量

- **刃長**: 約1尺4寸(約43.7センチメートル)。

- **重量**: 約498グラムから499グラム。

## 槍の特徴

- **茎の長さ**: 1尺8寸(約55.6センチメートル)。

- **最大幅**: 3.7センチメートル。

- **厚み**: 1センチメートル。

この槍は、軽量でありながら優れた切れ味を持ち、特に戦場での機動性に優れています。また、刃には樋(ひ)が彫られており、神仏を表す梵字や三鈷剣が施されています。蜻蛉切はその美しさと機能性から、武器としてだけでなく文化財としても高く評価されています。

蜻蛉切の彫刻の意味は

蜻蛉切(とんぼきり)は、日本の名槍であり、その彫刻には深い宗教的な意味が込められています。以下にその詳細を示します。

## 彫刻の内容

**梵字の彫刻**

蜻蛉切の裏側には、いくつかの梵字が彫られています。具体的には以下の通りです:

- **「カ」**:地蔵菩薩を表す

- **「キリーク」**:阿弥陀如来を表す

- **「サ」**:聖観音菩薩を表す

- **「カンマン」**:不動明王を表す長い梵字

これらの梵字は、刀の所持者を守る役割を持ち、宗教的な意味合いもあります。

**三鈷剣の彫刻**

蜻蛉切には、三鈷剣という密教法具も彫られており、これは邪気や煩悩を退ける象徴とされています。これらの彫刻は、武器としての機能だけでなく、精神的な保護や力を与えるための意図が込められています。

## 意義

蜻蛉切は、単なる武器ではなく、持ち主である本多忠勝が戦場で敵味方を問わず供養するための象徴でもあります。忠勝は、戦場での行為に対する哀悼の念を込めてこの槍を使用していたと考えられています。このように、蜻蛉切は「鎮魂の槍」としても位置づけられています。

このように、蜻蛉切に施された彫刻は、武器としての役割だけでなく、精神的な保護や宗教的な意義を持つ重要な要素となっています。

蜻蛉切以外に天下三名槍はどれ

天下三名槍は、以下の三本の槍を指します。

1. **蜻蛉切(とんぼきり)**

- 所有者: 本多忠勝

- 特徴: 切れ味が非常に優れ、戦国時代の名槍として知られています。

2. **日本号(にほんごう)**

- 所有者: 福島正則や母里太兵衛など

- 特徴: 室町時代後期に作られた大身槍で、全長約3.22メートル、穂の長さは約79センチです。特に「黒田節」にも登場する名槍です。

3. **御手杵(おてぎね)**

- 所有者: 結城晴朝

- 特徴: 下総国で作られた槍で、全長約3.8メートルと非常に長大です。戦国武将に愛用され、江戸時代には「東の御手杵」として知られていましたが、1945年の東京大空襲で焼失しました。

これらの槍はそれぞれ異なる武将によって所有され、その名声と伝説が今も語り継がれています。

蜻蛉切が鍛えた刀工の他の作品はある

藤原正真が鍛えた刀工として知られる彼の作品には、特に「蜻蛉切」が有名ですが、他にもいくつかの作品が存在します。

- **蜻蛉切(大笹穂槍)**: 正真の代表作であり、「天下三名槍」の一つとして名高い。この槍は、本多忠勝が愛用したことで知られています。蜻蛉切は、その切れ味の鋭さから「飛んできたトンボを真っ二つにする」といった逸話が残っています。

- **その他の日本刀**: 正真は、蜻蛉切以外にも日本刀を製作しており、その多くは高い技術と美しさで評価されています。ただし、具体的な刀名や詳細については明確な記録が少ないため、正真の全ての作品を把握することは難しいです。

藤原正真の作品は、彼が属していた三河文殊派の伝統を受け継いでおり、戦国時代において実用性と美しさを兼ね備えた刀工として知られています。彼の技術は現代にも影響を与えており、蜻蛉切の写しも制作されています。

姉川の戦いでの本多忠勝の戦い方は

姉川の戦いでの本多忠勝の戦い方は

姉川の戦いにおける本多忠勝の戦い方は、その勇猛さと戦略的な重要性で知られています。

## 単騎突入の戦術

本多忠勝は、姉川の戦いで非常に大胆な戦術を展開しました。

- 織田・徳川連合軍が敗戦の危機に瀕していた際、忠勝は突破口を開くため、単騎で朝倉軍の正面に突入しました。

- この行動は、敵軍1万に対して単騎で挑むという驚異的なものでした。

## 戦況の転換

忠勝の単騎突入は、戦況を一変させる重要な役割を果たしました。

- この大胆な行動により、徳川軍の他の武将たちが奮起しました。

- 榊原康政らが側面から突撃を行い、朝倉軍の陣形を崩すことに成功しました。

## 一騎打ちの活躍

姉川の戦いでは、本多忠勝の個人的な武勇も際立っていました。

- 朝倉軍の豪傑・真柄直隆と一騎討ちを行い、これを退けました。

- 真柄直隆は身長2メートル、175cmの大太刀を振るう強敵でしたが、忠勝はこれに打ち勝ちました。

## 武器と戦闘スタイル

本多忠勝の戦い方は、その武器と独特の戦闘スタイルに特徴がありました。

- 「蜻蛉切」と呼ばれる天下三名槍の一つを愛用していました。

- 通常よりもはるかに長い槍を振り回し、敵の有効打撃圏の外からの攻撃を得意としました。

- 軽装の鎧を好み、素早い動きで敵の急所を狙う戦法を取りました。

本多忠勝の姉川の戦いでの活躍は、彼の武将としての卓越した能力を示すものであり、織田・徳川連合軍の逆転勝利に大きく貢献しました。

姉川の戦いでの本多忠勝の単騎突入の具体的な戦略は

姉川の戦いにおける本多忠勝の単騎突入は、織田・徳川連合軍が敗戦の危機に瀕していた状況下で行われた大胆な戦略でした。具体的な戦略は以下の通りです:

1. 突破口の開拓:本多忠勝は、敵の朝倉軍の正面に単騎で突入することで、膠着状態にあった戦況を打開しようとしました。

2. 味方軍の奮起:忠勝の単騎突入は、徳川軍の士気を高める効果がありました。特に「本多忠勝を討たせてはならない」という意識が味方軍を奮い立たせました。

3. 敵陣形の崩壊:忠勝の突入に続いて、榊原康政らが側面から突撃を行い、朝倉軍の陣形を崩すことに成功しました。

4. 逆転勝利への転換:この大胆な戦略により、浅井・朝倉連合軍は崩壊し、織田・徳川連合軍は逆転勝利を収めることができました。

5. 一騎打ちによる威力誇示:忠勝は朝倉軍の豪傑・真柄直隆と一騎討ちを行い、これを退けることで敵軍を威圧しました。

この戦略は、本多忠勝の卓越した武勇と戦術的洞察力を示すものであり、彼の名声を全国に広めることとなりました。

本多忠勝が愛刀としていた「蜻蛉切」の特徴は

本多忠勝が愛用した「蜻蛉切」は、天下三名槍の一つとして知られる名槍です。その主な特徴は以下の通りです。

## 形状と構造

蜻蛉切は大笹穂槍と呼ばれる形状で、笹の葉のような美しい平三角造りの穂先を持っています。刃長は約43.7cm(1尺4寸)で、柄の長さは当初約6m(2丈)ありましたが、本多忠勝の晩年には約90cm短く切り詰められたとされています。

## 重量と扱いやすさ

重量は約499gと、通常の槍(800g以上)と比べて軽量です。この軽さにより、扱いやすく、素早い動きが可能だったと考えられます。

## 刀身の特徴

刀身には以下の特徴があります:

- 樋(ひ)と呼ばれる細長い溝が刻まれている

- 神仏を表す梵字と三鈷剣が彫られている

- 最大幅3.7cm、厚み1cm

## 切れ味

蜻蛉切の最大の特徴は、その鋭い切れ味です。伝説によると、槍の穂先に止まった蜻蛉が瞬時に真っ二つに切れたことから、この名前が付けられたとされています。

## 製作者

三河文珠派の刀工・藤原正真によって作られました。三河文珠派は、切れ味で名高い村正の流れを汲む刀工集団です。

## 外装

柄には青貝螺鈿細工が施されていたと伝わっていますが、現存していません。

蜻蛉切は、その優れた切れ味と扱いやすさから、本多忠勝の武勇伝を支えた名槍として、歴史に名を残しています。

本多忠勝が戦闘に参加した回数とその戦果は

本多忠勝は生涯で57回の戦闘に参加したとされています。この驚異的な回数にもかかわらず、忠勝は一度も負けることなく、さらに驚くべきことに、傷一つ負わなかったという逸話が残っています。

忠勝の主な戦果には以下のようなものがあります:

1. 姉川の戦い(1570年):単騎で朝倉軍の正面から突入し、徳川軍の逆転勝利に貢献。

2. 一言坂の戦い(1572年):殿軍として7、8度も返し合わせて撃退し、味方を無事撤退させることに成功。

3. 小牧・長久手の戦い:秀吉の大軍に対し、わずか300の兵で対抗。

4. 小田原攻め:武蔵、上総、下総、上野、下野の5ヵ国で48の城を攻略。

これらの武功により、忠勝は織田信長から「花も実も兼ね備えた勇士」、豊臣秀吉からは「無双の勇士」「天下無双の東の大将」と称賛されました。その武勇は敵味方問わず広く知られ、「徳川家康に過ぎたるものが2つあり、唐の頭に本多平八(本多忠勝)」と評されるほどでした。

豊臣秀吉が本多忠勝に与えた評価の背景は

豊臣秀吉が本多忠勝に与えた高い評価の背景には、以下のような要因がありました:

## 小牧・長久手の戦いでの活躍

本多忠勝は、小牧・長久手の戦いにおいて卓越した武勇と戦略的思考を示しました。

1. **圧倒的な勇気**: わずか500騎を率いて豊臣軍の大軍に立ち向かいました。

2. **豪胆な行動**: 単騎で敵陣に乗り入れ、川で馬の口をすすぐという大胆な行動をとりました。

3. **戦略的な動き**: この行動は、徳川軍を守るための戦略的な動きでもありました。

## 秀吉の評価

豊臣秀吉は本多忠勝のこれらの行動を目の当たりにし、以下のように評価しました:

1. **「天下無双の東の大将」**: 秀吉は本多忠勝の武勇と戦略的思考を高く評価し、この称号を与えました。

2. **攻撃中止の判断**: 秀吉は本多忠勝の豪胆さと忠義に感銘を受け、自軍に攻撃中止を命じました。

## 本多忠勝の人物像

秀吉の評価の背景には、本多忠勝の以下のような特質も影響していたと考えられます:

1. **生涯の武勇**: 57回もの戦闘に参加しながら、傷一つ負わなかったという逸話があります。

2. **主君への忠誠**: 徳川家康への揺るぎない忠誠心を持ち、「徳川家康いるところに平八(本多忠勝)あり」と言われるほどでした。

3. **謙虚さ**: 自身の功績を誇示することなく、常に謙虚な態度を保ちました。

これらの要素が相まって、豊臣秀吉は本多忠勝を卓越した武将として高く評価したのです。

本多忠勝が徳川家康に奉公した生涯のハイライトは

本多忠勝の徳川家康への奉公における主なハイライトは以下の通りです:

1. 17歳で徳川家康に仕え、天下統一に従軍しました。

2. 1563年の三河一向一揆では、多くの本多家の親族が一揆側に付く中、浄土真宗から浄土宗に改宗して家康に忠誠を示しました。

3. 1570年の姉川の戦いでは、単騎で朝倉軍に突入し、徳川軍の逆転勝利に貢献しました。

4. 1572年の三方ヶ原の戦いでは、最後尾で武田軍と戦い、家康の浜松城への撤退を可能にしました。

5. 1582年の本能寺の変後、明智光秀の軍に追われる家康を護衛して、自ら囮となって敵を退け、家康の脱出を助けました。

6. 1600年の関ヶ原の戦いでは、東軍の軍監として参加し、90の首級を挙げる大戦功を立てました。

7. 関ヶ原の戦い後、1601年に伊勢国桑名10万石に移封され、徳川幕府の基礎固めに貢献しました。

本多忠勝は、その勇猛さと智略により、徳川家康から「さすが我が松平家の良将、八幡大菩薩の再来だ」と絶賛されるほどの武将でした。また、豊臣秀吉からも「天下無双の東の大将」と称賛されるなど、その武勇は広く認められていました。

一言坂の戦いでの本多忠勝の活躍は

一言坂の戦いでの本多忠勝の活躍は

一言坂の戦いにおける本多忠勝の活躍は、徳川家康の命運を左右する重要な役割を果たしました。

## 戦いの経緯

1572年、武田信玄の軍が徳川領に侵攻してきました。家康は見付からの撤退を決断し、その際に殿(しんがり)を務めたのが本多忠勝でした。

## 忠勝の活躍

**決死の防戦**

忠勝は家康の撤退時間を稼ぐため、以下の行動を取りました:

1. 見付の町に火を放ち、武田軍の進軍を遅らせた。

2. 一言坂で追撃してきた武田軍と激突し、獅子奮迅の活躍で猛攻をしのいだ。

**敵の称賛**

忠勝の勇猛な戦いぶりは、敵である武田軍をも感服させました。小杉左近という武田軍の武将が、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」という狂歌を詠んだほどです。これは、家康にはもったいないものが2つあり、1つは唐原産の兜、もう1つは本多忠勝(平八)だという意味です。

## 戦いの結果

本多忠勝の奮闘により、徳川軍は無事に浜松城への撤退に成功しました。この戦いを機に、忠勝の勇名は大いに高まり、徳川家臣団の中でも最強の武将として名を馳せることとなりました。

一言坂の戦いは、25歳の若き本多忠勝の武勇と忠誠心が如実に表れた戦いとして、戦国史に深く刻まれています。

一言坂の戦いでの本多忠勝の戦略は

本多忠勝は一言坂の戦いにおいて、巧みな戦略と卓越した武勇を発揮しました。彼の主な戦略は以下のとおりです:

1. 家康の撤退時間の確保:忠勝は見付の町に火を放ち、武田軍の進軍を遅らせました。その後、一言坂で武田軍と激突し、家康の撤退時間を稼ぎました。

2. 地形の有効活用:一言坂は細い一本道であり、大軍でも最先端と最後尾しか戦えない地形でした。忠勝はこの地形を活かし、兵数の少ない徳川軍でも互角に戦える状況を作り出しました。

3. 各個撃破戦術:忠勝は細い道に陣を張り、大軍に対して各個撃破の戦いを仕掛けた可能性があります。この戦術により、兵力差を最小限に抑えることができました。

4. 獅子奮迅の活躍:忠勝自身が前線で奮闘し、何度も馬を敵味方の間に乗り入れ、味方を守り抜きました。その勇猛な戦いぶりは、敵である武田軍からも高く評価されました。

これらの戦略と勇猛な戦いにより、本多忠勝は武田軍の猛攻をしのぎ、家康を無事に浜松へ帰還させることに成功しました。この戦いでの忠勝の活躍は、後に「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」という歌で称えられるほどの功績となりました。

一言坂の戦いでの武田軍の戦術は

一言坂の戦いにおける武田軍の戦術は、以下のような特徴を持っていました:

## 追跡と包囲

武田軍は、徳川軍の偵察隊を発見すると、すぐに追跡を開始しました。この追跡により、徳川軍を一言坂へと追い込むことに成功しました。

## 分断と挟撃

武田軍は兜塚に到達すると、巧妙な戦術を展開しました:

1. 軍を2団に分割

2. 一団は一言坂の上から攻撃

3. もう一団は水汲坂を下って一言坂の下に陣取る

この戦術により、武田軍は徳川軍を上下から挟み撃ちする態勢を整えました。

## 地形の利用

武田軍は地形を巧みに利用し、徳川軍を不利な状況に追い込みました:

- 徳川軍を坂の下に追い込み、上から攻撃できる有利な位置を確保

- 複雑な地形を活かし、徳川軍の退路を制限

## 兵力の優位性の活用

武田軍は数的優位性を活かし、徳川軍を圧倒しました。これにより、本多忠勝率いる徳川軍は苦戦を強いられることになりました。

この戦術の結果、武田軍は徳川軍を一言坂で追い詰め、家康の退却を余儀なくさせることに成功しました。しかし、本多忠勝の奮戦により、家康は無事に浜松城へ帰還することができました。

一言坂の戦いでの家康の役割は

一言坂の戦いにおける家康の役割は以下のようなものでした:

## 戦いの前段階

1. **偵察隊の派遣**: 家康は武田軍の動きを探るため、本多忠勝と内藤信成に一隊を預けて天竜川を越えて偵察に向かわせました。

2. **自ら出陣**: 家康は偵察隊の後を追って自らも兵を率いて出陣しました。

## 戦いの最中

1. **撤退の決断**: 武田軍の予想外の速い進軍に驚いた家康は、見付からの撤退を決断しました。

2. **戦略的判断**: 家康は見付の宿に火を放ち、武田軍の進路を塞ぐよう命じました。

## 戦いの後

1. **浜松城への退避**: 本多忠勝の奮戦のおかげで、家康は無事に浜松城へ帰還することができました。

2. **籠城**: 一言坂の戦い後、家康は浜松城に籠り、三方原の合戦まで出陣しませんでした。

家康は武田軍の強さを認識し、直接の戦闘を避けつつ、本多忠勝らの忠臣の助けを借りて巧みに退却し、自軍の温存に成功しました。この経験は、後の戦略に大きな影響を与えたと考えられます。

一言坂の戦いでの他の重要な人物は

一言坂の戦いでは、本多忠勝以外にも重要な人物が登場しました。

## 主要な人物

1. 徳川家康:この戦いの主役であり、武田軍の追撃から逃れた人物です。

2. 武田信玄:三万の大軍を率いて遠江に進攻した武田軍の総大将。

3. 馬場信房(信春):武田軍の先鋒として徳川軍を追撃した武将。

4. 内藤信成:家康の斥候として出陣し、武田軍に捕捉攻撃を受けて避退した武将。

5. 大久保忠世(忠佐):本多忠勝とともに殿を務めた武将。

## その他の注目すべき人物

6. 小松右近:武田信玄の近習で、「家康に過ぎたるもの二つあり」という有名な落書をしたとされる人物。

7. 小杉左近:武田軍の一員で、本多隊の退路を阻むために先回りして鉄砲を撃ちかけた武将。

これらの人物が一言坂の戦いにおいて重要な役割を果たしました。戦いの結果、徳川軍は浜松城まで撤退することができましたが、その後の二俣城の戦いで武田軍に敗れることとなります。

一言坂の戦いでの戦場の地形は

一言坂の戦いが行われた場所の地形には、以下のような特徴がありました:

## 坂道の特徴

- 急勾配:一言坂は元々急な勾配を持つ坂道でした。

- 狭い通路:かつては人一人がやっと通れるほどの狭い道でした。

- 名前の由来:坂の途中に「一言観音」(如意輪観音)が祀られていたことから、この名前がつきました。

## 周辺地形

- 台地:見付(現在の磐田市)は三方を磐田原と呼ばれる台地に囲まれていました。

- 水路:南側には今之浦(旧・大之浦)があり、「見付」の語源は「水漬け」とされています。

- 東側の地形:見付の東には「上野」(現・富士見台)と呼ばれる台地があり、上野端城と城之崎城が存在しました。

## 戦略的位置

- 挟み撃ちの地形:武田軍は一言坂の上下から挟み撃ちを仕掛けることができました。

- 退路の確保:家康軍にとっては、後方に敵がいないため撤退しやすい地形でもありました。

## 現在の状況

現在の一言坂は、道幅が拡張され、勾配もなだらかな舗装された車道となっています。しかし、かつての狭さと急勾配は地元の古老の証言から推測されます。

この地形は、本多忠勝らの徳川軍と武田軍の激しい戦いの舞台となり、戦術的にも重要な役割を果たしました。

関ヶ原の戦いでの本多忠勝の役割は

関ヶ原の戦いでの本多忠勝の役割は

関ヶ原の戦いにおいて、本多忠勝は東軍の軍監として重要な役割を果たしました。以下にその主な貢献をまとめます。

## 本多忠勝の役割

1. **軍監としての指揮**

本多忠勝は、関ヶ原の戦いにおいて東軍の最高司令官である「軍監」を務め、全体の作戦指揮を担当しました。

2. **奮戦と功績**

戦闘中、忠勝は少数の手勢を率いて敵に突撃し、90もの首級を挙げる活躍を見せました。この功績により、彼は戦後に10万石の領地を賜りました。

3. **前線の見張り役**

戦場では、前線に配置された豊臣家出身の武将たちを見張るために、少し後方から指揮を執るという重要な役割も果たしました。これにより、敵側の動きを監視しつつ、自軍の安全を確保しました。

4. **戦後の影響力**

戦後、本多忠勝は伊勢国桑名に移封され、その後も徳川家康から厚い信任を受け続けました。彼の忠誠心と武勇は高く評価されており、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭と本多平八」という言葉が示すように、その強さは敵味方から称賛されました。

本多忠勝は、関ヶ原の戦いでその名声をさらに高め、徳川幕府の基礎を築く一翼を担った武将として歴史に名を刻んでいます。

関ヶ原の戦いでの本多忠勝の具体的な戦い方は

本多忠勝は関ヶ原の戦いにおいて、東軍の軍監として重要な役割を果たしました。彼の具体的な戦い方は以下のようにまとめられます。

## 戦術と役割

- **軍監としての指揮**: 本多忠勝は、徳川家康の命令を受けて戦略や戦術を策定し、部隊を指揮しました。彼は開戦前に南宮山に布陣した毛利秀元の動きを監視し、戦闘が始まるまでの間は主に戦略的な動きに徹していました。

- **機動力の活用**: 戦闘が進むにつれ、本多は宇喜多秀家や石田三成との接触を果たし、敵部隊に対して横からの攻撃を仕掛けました。特に午後には島津義弘が中央突破を試みた際、彼はその追撃にも参加し、関ヶ原を縦横無尽に移動しながら戦闘に加わりました。

## 戦闘中の具体的行動

- **突撃と追撃**: 本多忠勝は少数の兵を率いて敵陣に突入し、90もの首級を挙げるという驚異的な成果を上げました。彼は特に宇喜多秀家との戦闘で積極的に攻撃を行い、その後も島津勢への追撃を続けました。

- **落馬と奮闘**: 島津勢の「退き口」戦術によって彼自身も落馬する事態となりましたが、その後も家臣の馬を借りて最後まで戦闘を続けました。このような姿勢が彼の武勇として高く評価されています。

## 戦後の評価

本多忠勝は関ヶ原の戦いで見せたその勇猛さと機動力から、「天下無双」と称されるほどの名将として名を馳せました。彼の活躍は後世にも語り継がれ、徳川家康からも厚い信任を受けることとなりました。

本多忠勝が単騎で突入した際の状況は

本多忠勝が単騎で突入した際の状況は、1570年に行われた「姉川の戦い」において特に際立っています。この戦いでは、徳川家康と織田信長の連合軍が、朝倉義景と浅井長政の連合軍と激突しました。

## 戦闘の背景

- **戦局の危機**: 姉川の戦いでは、徳川・織田連合軍が朝倉軍に圧され、撤退寸前の危機的状況に陥りました。朝倉軍は数で優位に立ち、徳川本陣に迫っていました。

## 忠勝の単騎突入

- **決断**: この絶望的な状況を打開するため、本多忠勝は単騎で朝倉軍の正面に突入することを決意しました。彼は「蜻蛉切」という名槍を手にし、敵陣へ果敢に攻め込みました。

- **一騎打ち**: 忠勝は朝倉軍の猛将・真柄直隆との一騎打ちを展開し、その武勇を示しました。この戦闘がきっかけとなり、他の徳川兵士たちも奮起し、反撃が始まりました。

## 戦闘の結果

- **連携攻撃**: 忠勝の勇敢な行動を見た徳川軍は士気を高め、榊原康政などが側面から攻撃を行い、朝倉軍の陣形を崩すことに成功しました。これにより、徳川・織田連合軍は逆転勝利を収めることができました。

- **忠勝の評価**: この戦いでの忠勝の活躍は広く知られ、「天下無双の東の大将」と称賛されるほどでした。彼は生涯で57回もの戦闘に参加しながら、一度も負傷することがなかったという逸話も残っています。

本多忠勝の単騎突入は、彼自身の名声を高めるだけでなく、徳川家康とその軍勢にとっても重要な転機となった出来事でした。

関ヶ原の戦いでの本多忠勝の他の役割は

本多忠勝は関ヶ原の戦いにおいて、以下のような重要な役割を果たしました。

## 軍監としての指揮

本多忠勝は東軍の**軍監**として参戦し、作戦指揮を担当しました。彼は戦局を見極めながら、部隊の配置や動きについて指導を行い、戦闘の進行に大きな影響を与えました。

## 戦闘への参加

忠勝は自ら手勢を率いて戦闘に参加し、特に午後には宇喜多秀家や石田三成の軍と交戦しました。彼は約90の首級を挙げる活躍をし、その部隊は400~500人程度であったため、その成果は非常に目覚ましいものでした。

## 敵軍の動向監視

開戦前、本多忠勝は敵軍の動向を監視するために部隊を移動させ、毛利秀元の動きを警戒しました。彼は南宮山に布陣していた毛利軍が攻撃してこないかどうかを見極めるため、鳥頭坂へと部隊を展開しました。

## 殿(しんがり)としての役割

本多忠勝は撤退時には**殿(しんがり)**としても知られています。この役割では、敵から味方を守るために最後尾で追手を防ぎ、徳川軍の安全な撤退を支援しました。

## 戦後の影響と政治的役割

関ヶ原の戦い後、本多忠勝は伊勢国桑名に10万石に転封され、名君として領民から敬愛される存在となりました。また、彼は政治家としても力量を発揮し、人心掌握に努めました。

本多忠勝のこれらの役割は、彼が単なる武将ではなく、戦略的思考と高い戦闘能力を兼ね備えた重要な存在であったことを示しています。

本多忠勝が徳川家康を守った具体的な場面は

本多忠勝が徳川家康を守った具体的な場面は、いくつかの重要な戦闘や出来事に見られます。

## 一言坂の戦い

1572年の**一言坂の戦い**では、徳川軍が武田信玄の追撃を受けて撤退する際、本多忠勝は殿軍として家康を守りました。忠勝は武田軍と激しく戦い、家康の本隊が安全に撤退できる時間を稼ぎました。この戦いで彼の勇敢な行動が評価され、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」という歌が詠まれるほどでした。

## 姉川の戦い

1570年の**姉川の戦い**でも、忠勝は重要な役割を果たしました。浅井・朝倉連合軍との激戦で、忠勝は単騎で敵陣に突入し、これに刺激された徳川軍が反撃を開始しました。この結果、連合軍は崩壊し、徳川軍は勝利を収めました。

## 伊賀越え

1582年の**伊賀越え**では、本能寺の変後に家康が危機に直面した際、本多忠勝は彼を支えました。家康が明智光秀の軍に追われる中、忠勝は少数の部隊で家康を守りながら伊賀を越え、無事に伊勢まで到達しました。この行動により、家康は三河へ帰還することができました。

これらのエピソードから、本多忠勝は数々の危機から徳川家康を守り、その忠誠心と武勇によって家康の信任を得ていたことがわかります。

関ヶ原の戦いでの本多忠勝の戦略は

本多忠勝は、1600年の関ヶ原の戦いにおいて東軍の軍監として重要な役割を果たしました。彼の戦略と行動は、戦局を有利に導くための鍵となりました。

## 戦略的役割

**軍監としての指揮**

本多忠勝は、関ヶ原の戦いで東軍全体を指揮する「軍監」として任命されました。彼は徳川家康の本陣に陣を構え、作戦の指揮を担当しました。忠勝は自ら手勢を率いて敵に立ち向かい、多くの首級を挙げるなど、積極的な戦闘参加も行いました。

## 戦闘中の行動

**機動力と柔軟な対応**

忠勝は、戦闘中に敵の動きを見極めて迅速に部隊を移動させ、宇喜多秀家や石田三成の軍勢に対して攻撃を仕掛けました。特に、島津義弘が中央突破を試みた際には、彼らを追撃し、戦局を有利に進めることに成功しました。また、開戦前には敵の動きを監視するために部隊を配置し、状況判断に基づいて行動しました。

**撤退と再編成**

戦局が不利になった際には、冷静な判断で撤退や再編成を促し、部隊の士気を保つことにも努めました。このような柔軟な対応が、最終的な勝利に寄与しました。

## 結論

本多忠勝の関ヶ原での戦略は、彼の勇猛さと高い指揮能力によって支えられたものであり、その行動は東軍の勝利に大きく貢献しました。彼は後世にも名将として語り継がれ、「天下無双の東の大将」と称賛されるほどでした。

本多忠勝の生涯で最も印象的な戦いは

本多忠勝の生涯で最も印象的な戦いは

本多忠勝の生涯で最も印象的な戦いは、**一言坂の戦い**と**姉川の戦い**です。

## 一言坂の戦い (1572年)

一言坂の戦いは、徳川家康が武田信玄の軍に追われていた際に行われました。この戦闘で本多忠勝は殿(しんがり)を務め、家康の撤退を助けるために武田軍と激しく交戦しました。彼は「蜻蛉切り」という槍を使い、見事に武田軍の猛攻をしのぎ、家康を無事に浜松へと帰還させることに成功しました。この功績により、忠勝は「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」と称賛されました。

## 姉川の戦い (1570年)

姉川の戦いでは、織田・徳川連合軍が浅井・朝倉連合軍と衝突しました。この戦闘で、本多忠勝は単騎で敵陣に突入し、味方を鼓舞しました。彼の勇敢な行動が士気を高め、最終的には連合軍が勝利を収めました。この戦いでは、忠勝は朝倉軍の武将・真柄直隆との一騎打ちも行い、その武勇が際立ちました。

これらの戦闘は、本多忠勝の名声を高める重要な出来事であり、彼が「徳川四天王」として知られる由縁となりました。

「姉川の戦い」での本多忠勝の活躍についてもっと知りたい

本多忠勝は、1570年の姉川の戦いにおいて特に顕著な活躍を見せた戦国武将です。この戦いは、織田信長と徳川家康が連携して浅井長政と朝倉義景の連合軍に対抗した重要な戦闘であり、忠勝の勇気と戦術が勝利に大きく寄与しました。

## 戦闘の背景

姉川の戦いは、元亀元年(1570年)7月30日に行われました。織田・徳川連合軍は、浅井・朝倉連合軍に対して数で優位でしたが、戦術的には劣勢に立たされていました。連合軍は撤退寸前まで追い込まれ、絶望的な状況に陥っていました。

## 本多忠勝の突撃

本多忠勝は、この厳しい状況を打破するために単騎で朝倉軍の正面に突入しました。この大胆な行動は、他の徳川軍士を奮起させ、榊原康政らが側面から攻撃を仕掛けるきっかけとなりました。結果として、朝倉軍の陣形が崩れ、織田・徳川連合軍は逆転勝利を果たしました。

## 一騎打ちと武勇

忠勝はこの戦闘中、朝倉軍の猛者・真柄直隆との一騎打ちでも知られています。真柄は身長2メートルを超える大男であり、その圧倒的な力を持っていましたが、忠勝は見事にこれを退けました。この一騎打ちが徳川軍に勢いを与え、大勝利につながったとされています。

## 戦後の評価

姉川の戦いでの本多忠勝の功績は非常に高く評価され、織田信長から「花も実もある武将」と称賛されました。彼は生涯57回もの戦闘に参加し、一度も傷を負ったことがないという伝説的な武将であり、その武勇は後世にも語り継がれています。忠勝の存在は、徳川家康が天下を取るための重要な要素となりました。

「一言坂の戦い」での本多忠勝の戦い方はどのようなものだった

一言坂の戦いにおける本多忠勝の戦い方は、彼の武勇と戦術的な能力を示す重要なエピソードです。この戦いは1572年に発生し、徳川家康が武田信玄の軍勢に追われる中で行われました。

## 戦闘の背景

一言坂の戦いは、徳川軍が武田軍から逃げるための殿軍(しんがり)を務める形で行われました。家康は大久保忠世、内藤信成、本多忠勝ら約3,000の兵を率いており、武田軍は3万の大軍で迫ってきました。

## 本多忠勝の戦術と行動

本多忠勝は、以下のような戦術を用いて奮闘しました:

- **殿軍としての役割**: 忠勝は殿軍を自ら引き受け、家康が逃げるまで坂の下で敵を防ぐという難しい任務を担いました。彼は蜻蛉切りの槍を持ち、獅子奮迅の活躍を見せました。

- **敵中突破**: 武田軍が迫る中、本多忠勝は小杉左近隊に対して敵中突破を試みました。この行動は非常に危険でしたが、彼はこの突撃によって部隊を救う道を開こうとしました。

- **冷静な判断**: 敵が迫る中でも冷静さを保ち、武田軍の攻撃をしっかりと受け止めました。彼は敵味方の間を何度も駆け抜け、味方を守るために全力を尽くしました。

## 戦闘の結果

本多忠勝の奮闘によって徳川軍は無事に撤退することができました。この戦いでの彼の活躍は、武田側からも高く評価され、「家康に過ぎたるものは二つあり、唐の頭に本多平八」という有名な言葉が生まれるきっかけとなりました。忠勝の勇名はこの戦いによってさらに高まり、彼は後に徳川四天王として知られるようになりました。

「長篠の戦い」の前哨戦「長篠城攻め」の詳細を教えて

長篠の戦いの前哨戦「長篠城攻め」は、1575年に武田勝頼と織田信長・徳川家康の連合軍との間で行われた重要な戦闘です。この攻防は、長篠城を巡る緊迫した状況から始まりました。

## 背景

武田勝頼は1575年5月1日に15,000の軍勢を率いて長篠城を包囲しました。城主の奥平貞昌は500人の兵で防衛にあたりましたが、兵糧蔵が焼失し、持ちこたえることが困難な状況に陥りました。そこで、貞昌は密使として鳥居強右衛門を岡崎城に送り、家康に援軍を要請しました。

## 信長・家康の出陣

信長は5月18日に設楽原に到着し、家康と合流しました。信長は30,000人、家康は8,000人の軍勢で、敵から見えないように布陣し、防御陣を構築しました。この際、馬防柵や土塁を設けるなど、当時としては先進的な野戦築城が行われました。

## 鳶ヶ巣山砦への奇襲

5月20日深夜、信長は酒井忠次を指揮官とする約4,000名の別働隊を編成し、鳶ヶ巣山砦へ奇襲をかけました。この砦は長篠城包囲の要所であり、奇襲によって全ての支砦が落とされました。これにより、連合軍は長篠城救援という目的を達成しました。

## 結論

「長篠城攻め」は、武田軍と織田・徳川連合軍との間で行われた重要な戦闘であり、この戦いが後の「長篠の戦い」へと繋がる大きな転機となりました。信長の戦術や地形利用が勝敗に影響を与えたことが、この戦闘の特徴です。

「姉川の戦い」での本多忠勝の戦術について詳しく知りたい

本多忠勝の戦術は、1570年の姉川の戦いにおいて非常に重要な役割を果たしました。この戦闘は、織田信長と徳川家康の連合軍が、浅井・朝倉軍と激突したものです。以下に、本多忠勝の戦術的特徴とその影響について詳しく述べます。

## 戦術的特徴

**単騎突入**

本多忠勝は、朝倉軍の約1万人に対して単騎で突入し、敵陣に切り込むという大胆な行動を取りました。この行動は、彼が武士としての名声を高めるきっかけとなりました。

**蜻蛉切の使用**

忠勝は、長槍「蜻蛉切」を駆使し、その長さを活かして敵の攻撃圏外から効果的に攻撃を行いました。この槍は通常よりも長く、彼の槍捌きは非常に正確であり、急所を突く技術に優れていました。

**機動力と軽装**

彼は軽装で戦うことを好み、その機動力を活かして素早く敵の急所に攻撃を加えました。これにより、敵の攻撃を避けつつ、自らの攻撃を最大限に活かすことができました。

## 一騎討ちとその意義

姉川の戦いでは、本多忠勝が朝倉軍の武将・真柄直隆と一騎討ちを行い、これが戦局に大きな影響を与えました。真柄直隆は身長2メートル超えの大巨漢であり、強力な武器「太郎太刀」を持っていました。忠勝はこの一騎討ちで真柄と何度も打ち合い、その結果として徳川軍士気が高まりました。

## 戦闘結果への寄与

本多忠勝の果敢な行動は、徳川軍が逆転勝利するための重要な要因となりました。彼の突入によって朝倉軍が混乱し、その後榊原康政が側面から攻撃することで敵陣形が崩れました。この結果、徳川・織田連合軍は勝利を収めることができました。

## 結論

本多忠勝は姉川の戦いで、その卓越した武勇と戦術によって歴史に名を刻みました。彼の戦術的な決断力と技術は、戦国時代の武将としての理想像を体現しており、その影響力は徳川家康や織田信長にも認められました。

「姉川の戦い」での本多忠勝の敵将は誰だった

本多忠勝が「姉川の戦い」で対峙した敵将は **真柄直隆**(まがら なおたか)です。真柄直隆は朝倉軍の武将であり、身長2メートルを超える大巨漢として知られています。彼は大太刀「太郎太刀」を使用し、戦場での勇猛さが際立っていました。

この戦いでは、本多忠勝と真柄直隆の間に一騎討ちがあったとされており、両者の戦闘は注目されましたが、勝敗は明確にはつかなかったとの記録もあります。最終的に、浅井・朝倉連合軍は撤退し、徳川軍が勝利を収めました.