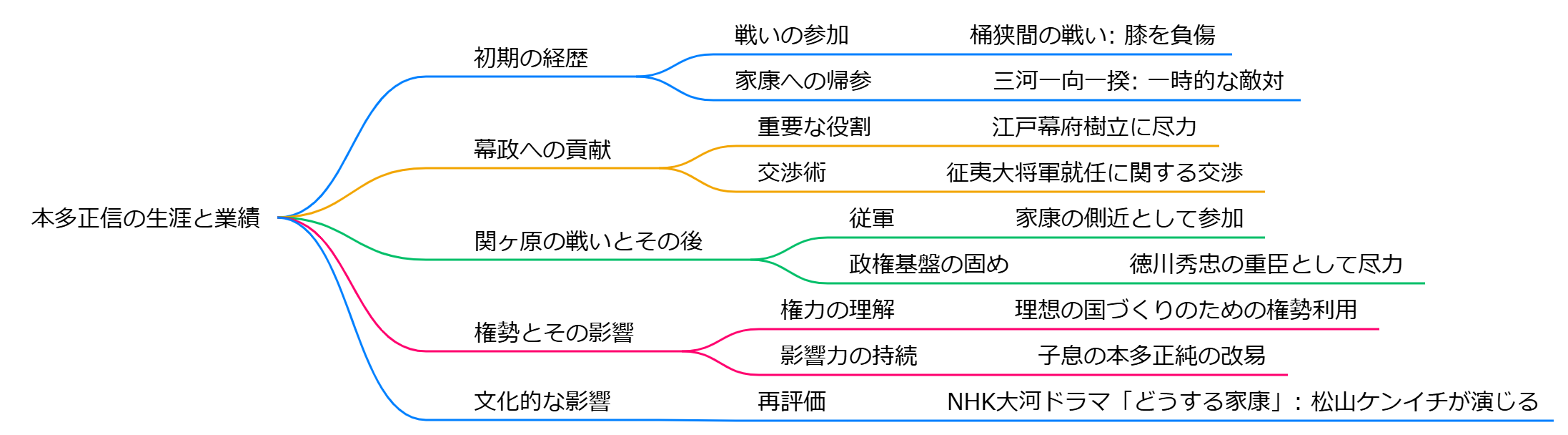

本多正信の生涯と業績

本多正信(ほんだ まさのぶ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、徳川家康の側近として知られています。

彼は1538年に生まれ、父は本多俊正で、家康の家臣としての地位を築きました。

初期の経歴

本多正信は、桶狭間の戦いに参加し、そこで膝を負傷したことが知られています。

この負傷により、彼は生涯にわたって歩行に困難を抱えることとなりました。

彼は一時、三河一向一揆に加担し、徳川家と敵対しましたが、後に家康のもとに帰参し、重臣としての地位を確立しました。

幕政への貢献

正信は、家康が江戸幕府を開く際に重要な役割を果たしました。

特に、彼は家康の征夷大将軍就任に関する交渉を行い、幕府樹立に尽力しました。

彼の巧妙な交渉術と政治的手腕により、正信は幕政の中枢に位置し、家康の信任を得ていきました。

関ヶ原の戦いとその後

1600年の関ヶ原の戦いでは、正信は家康の側近として従軍しました。

この戦いの後、彼は徳川秀忠の重臣として幕政に参加し、秀忠の政権基盤を固めるために尽力しました。

正信は、家康の後継者問題においても重要な意見を持ち、秀忠と対立することもありましたが、彼の影響力は依然として強かったとされています。

権勢とその影響

正信は、権力を握ることの重要性を理解しており、理想とする国づくりのために「権勢」を利用しました。

しかし、彼の権力の行使は、他者からの恨みや妬みを招くこともありました。

正信の死後、彼の子息である本多正純は、突如として謀反の疑いにより改易されるなど、正信の影響力が及んだ後の徳川家の運命にも影響を与えました。

文化的な影響

近年では、NHKの大河ドラマ「どうする家康」において松山ケンイチが本多正信を演じ、彼の人物像が再評価されています。

このドラマでは、正信の複雑な性格や家康との関係が描かれ、多くの視聴者に印象を与えています。

本多正信は、徳川家康の信任を受け、幕府の基盤を築くために多大な貢献をした重要な歴史的人物であり、彼の生涯は日本の歴史において特筆すべきものです。

本多正信

本多正信

本多正信(ほんだ まさのぶ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、徳川家康の重要な家臣として知られています。彼の生涯は、戦乱の時代における忠誠心と策略の象徴とも言えるものです。

## 生い立ちと初期の経歴

本多正信は、1538年に三河国で本多俊正の次男として生まれました。彼は幼少期から松平氏(後の徳川氏)の家臣として仕え、家康とは同時期に育ちました。桶狭間の戦いでは、家康に従い膝を負傷し、その後は歩行が困難になりました。

## 三河一向一揆とその後

1563年、正信は三河一向一揆に参加し、家康に敵対することになります。この一揆は家康にとって大きな危機であり、正信は一時的に加賀に逃れました. しかし、数年後には再び家康のもとに戻り、姉川の戦いで軍功を挙げることで彼の信任を得ました.

## 家康との関係

正信と家康の関係は非常に特異であり、家康は彼を「好物」と称するほど信頼していました。正信は家康の側近として、特に秀吉没後の政権奪取において重要な役割を果たしました。彼は朝廷との交渉役を担い、徳川家康が征夷大将軍に就任する際にも尽力しました.

## 江戸幕府創業期

江戸幕府が成立すると、正信はその中核を担う存在となり、老中として幕政を主導しました。彼はまた、自らの子本多正純との連携を強化しながら、家康の意向を受けて実質的に秀忠を指導しました.

## 晩年と死去

本多正信は1616年に亡くなりました。彼の死後も、その策略や忠誠心は徳川家臣団内で語り継がれています。正信は、後継ぎには過度な加増を避けるよう遺言しており、その慎重さもまた彼の政治的手腕を示すものと言えるでしょう.

本多正信の生涯は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本史において重要な位置を占めており、彼の行動や決断は徳川政権の形成に大きな影響を与えました。

三河一向一揆の詳細を知りたい

三河一向一揆は、1563年から1564年にかけて、徳川家康の本拠地である三河国(現在の愛知県)岡崎周辺で発生した一向宗信徒による反乱です。この一揆は、家康が進めた領国化政策に対する農民や寺院の反発から生じました。

## 背景

徳川家康は、今川氏から独立し、織田信長と協定を結ぶことで権力を強化していましたが、その過程で三河の農民や寺院に対して過酷な政策を実施しました。特に、浄土真宗本願寺派の寺院に与えられていた「守護使不入」の特権を侵害したことが、一揆の引き金となりました。

## 一揆の経過

一揆は1563年9月に始まり、翌年の2月まで続きました。主導したのは、本證寺や上宮寺などの寺院で、住職の空誓上人が信徒を集めて蜂起しました。一揆勢は、徳川家康の本城である岡崎城に迫るほどの猛攻を行い、半年間にわたって激しい戦闘が繰り広げられました。

## 結果と影響

1564年2月に和議が成立し、一揆側は徳川家康から「一揆に加わった者を罰しない」ことや「守護使不入権を認める」という条件を得ました。しかし、和議後すぐに家康は約束を反故にし、一向宗の寺院を破却し、多くの僧侶を追放しました。この結果、一向宗は三河国で20年間活動できなくなりました。

### 主な関係者

- **徳川家康**: 一揆鎮圧の指導者。

- **空誓上人**: 一揆を主導した僧侶。

- **本多忠勝**: 忠誠心が強く、家康側で戦った武将。

- **吉良義昭**: 家康と敵対した旧領主。

三河一向一揆は、徳川家康にとって大きな試練であり、彼の後の天下統一への道筋にも影響を与えました。

三河一向一揆の原因は何だったのか

三河一向一揆の原因は、主に以下の要因に起因しています。

## **1. 徳川家康の領国化政策**

家康は、桶狭間の戦い後に岡崎城を拠点に三河国の統一を進めていましたが、この過程で農民や寺院からの過酷な収奪が行われました。特に、三河の浄土真宗本願寺派の寺院は、武士による支配を拒む特権を持っており、その侵害が反感を生む要因となりました。

## **2. 守護使不入権の侵害**

三河国の寺院には「守護使不入」と呼ばれる特権があり、これにより外部権力が寺院に立ち入ることができませんでした。しかし、家康の家臣がこの権利を侵害し、寺院内に無法者を捕縛するなどの行動を取ったため、寺側は強く反発しました。

## **3. 兵糧徴収と経済的圧迫**

家康は軍事的な必要から兵糧米を徴収しようとし、その際に上宮寺から穀物を奪う行為がありました。このような経済的圧迫は、一揆を引き起こす大きな要因となりました。

## **4. 内部対立と家臣の離反**

家康の家臣の中には一向宗信徒が多く、一部は一揆側に与しました。特に渡辺守綱などは、一揆側に加担することで家康との対立が生じました。この内部対立も一揆を助長する要因となりました。

これらの要因が重なり合い、1563年に三河一向一揆が勃発しました。この一揆は、家康にとって大きな試練であり、その後の彼の支配体制にも影響を与えることとなります。

三河一向一揆の結果はどのようなものだったのか

三河一向一揆の結果は、徳川家康にとって大きな試練であり、彼の支配体制に多大な影響を及ぼしました。以下にその詳細をまとめます。

## 一揆の結果

1. **和議成立と条件**

1564年2月、一揆側と徳川家康との間で和議が成立しました。この和議では、一揆に加わった者を罰しないことや、守護使不入権を引き続き認めるという条件が合意されました。

2. **家康の反撃**

和議後、家康は約束を破り、一揆に加担した武士を三河国から追放し、一向宗の寺院を破却しました。これにより、一向宗は三河国で20年間活動できなくなりました。

3. **家康の支配への影響**

一揆は家康の支配を揺るがすものであり、彼はこの事件から軍事力と政治力の強化が必要であることを痛感しました。その後、家康は家臣団の統制強化や領国の安定化に注力しました。

4. **民衆の不満と宗教勢力の影響**

三河一向一揆は、家康に対する民衆の不満や一向宗の勢力の大きさを示すものであり、これらは彼の天下統一事業において細心の注意を払う要因となりました。

このように、三河一向一揆は単なる宗教的対立ではなく、徳川家康の政治的戦略や支配体制において重要な教訓を与える出来事となりました。

三河一向一揆に参加した主な武将は誰だったのか

三河一向一揆(1563年)に参加した主な武将は以下の通りです。

## 家康側の武将

- **徳川家康**: 三河国を支配する大名で、一揆の鎮圧を指導しました。

- **石川数正**: 家康の家臣で、父が一揆側に与したが、家康に忠誠を誓い戦いました。

- **本多忠勝**: 徳川四天王の一人で、家康に強い忠誠を示しました。

## 一揆側の武将

- **本多正信**: 元々松平氏に仕えていたが、一揆側に参加し、後に家康に帰参しました。

- **渡辺守綱**: 家康の家臣でありながら、一向宗の信徒として一揆側に与しました。

- **吉良義昭**: 名家出身で、家康と敵対し、一揆側に加わりました。

このように、三河一向一揆は徳川家康にとって大きな試練となり、彼の支配体制に影響を与える重要な出来事でした。

三河一向一揆が家康にとってどのような試練だったのか

三河一向一揆は、徳川家康にとって極めて重要な試練であり、彼の政治的手腕や戦略的思考を試す出来事となりました。この一揆は1563年に発生し、家康が今川氏から独立した直後の混乱した時期に起こりました。

## 一向一揆の背景と発生

家康(当時は松平元康)は、桶狭間の戦いで今川義元を討った後、三河国の統一を目指しましたが、その過程で一向宗信者との対立が生じました。特に、家康は寺院から穀物を強制徴収するなどの強硬策を採り、一向宗の信徒たちの反感を買いました。一向宗は地域において強い組織力を持ち、矢作川の水運を掌握していたため、家康の権力を脅かす存在となっていました。

## 家康への試練

この一揆では、家康に従うべき家臣たちが反旗を翻し、一向宗側に加担する事態が発生しました。特に、本多正信などの重要な家臣が一揆側に与したことは、家康にとって大きな痛手でした。約半年間続いた戦いは、家康が不利な条件で和睦を結ぶ形で終結し、この結果、彼は領内統治の難しさや宗教勢力の影響力を痛感することとなりました。

## 教訓とその後

三河一向一揆から得た教訓は、家康の後の行動に大きく影響しました。失敗から学んだ彼は、その後、新たな信頼できる家臣団を再構築し、三河統一へと進む基盤を築くことになります。また、この経験は彼が天下を取る際の戦略的思考にも寄与しました。

このように、三河一向一揆は単なる試練ではなく、家康にとって成長と成功への重要なステップとなった出来事でした。

三河一向一揆の背景にはどのような社会的要因があったのか

三河一向一揆の背景には、いくつかの重要な社会的要因が存在しました。これらの要因は、経済的、宗教的、政治的な側面から成り立っています。

## 経済的要因

**戦乱による疲弊**

徳川家康が今川氏との長期にわたる戦争に従事していたため、三河の農民たちは戦乱による疲弊と経済的困窮に苦しんでいました。特に、一向宗の信者たちは、戦争による影響で生活が困難になり、家康の政策に対する不満が高まりました。

**重税と徴収政策**

家康は領国の安定化を図るために厳しい徴税政策を導入し、農民や寺院からの収奪を強化しました。このような経済的圧迫は、特に一向宗信者たちの反感を招き、一揆の引き金となりました。

## 宗教的要因

**一向宗の組織力と影響力**

一向宗は、戦国時代において強力な宗教勢力として民衆の支持を集めていました。浄土真宗本願寺派は特に組織力が強く、信者たちは精神的な支えを得ていました。家康がこの宗教勢力を危険視し、弾圧政策を進めたことが、一揆への反発を強める要因となりました。

## 政治的要因

**守護使不入権の侵害**

三河国には「守護使不入」という特権があり、これにより一向宗の寺院は守護やその使者から保護されていました。しかし、家康の家臣がこの特権を侵害し、寺院に立ち入ったことが直接的な引き金となり、一揆が勃発しました。

**旧領主との連携**

一揆には旧領主や武士も参加し、彼らは失った土地や特権を取り戻すために一揆側に加担しました。このような政治的連携も一揆の規模を拡大させる要因となりました。

## 結論

三河一向一揆は、経済的困窮、宗教的弾圧、政治的権利侵害など複数の社会的要因が絡み合った結果として発生しました。この一揆は徳川家康にとって大きな試練であり、その後の彼の政治戦略にも影響を与えることとなりました。

三河一向一揆が勃発した背景は

三河一向一揆が勃発した背景には、徳川家康の領国化政策と一向宗の寺院との対立が大きく影響しています。

## 家康の領国化政策

家康は1560年の桶狭間の戦い後、岡崎城に戻り、三河国の領国化を進めました。この過程で、彼は農民や寺院からの収奪を強化し、特に「三河三ヶ寺」と呼ばれる本證寺、上宮寺、勝鬘寺に対して不入特権を侵害するような行動を取りました。このような政策は、地域住民や寺院に対する反感を生む要因となりました。

## 宗教的対立と一揆の引き金

一揆の直接的な引き金としては、1562年に本證寺に無法者が侵入し、西尾城主がその者を捕縛した事件が挙げられます。この事件は、一向宗の信者たちにとって守護使不入の特権が侵害されたと感じさせ、一揆への動機を強めました。さらに、家康の家臣が上宮寺から兵糧米を徴収しようとしたことも、寺院側の反発を招く要因となりました。

## 地域社会の結束

このような背景から、一向宗の門徒や農民たちは団結し、反徳川勢力と連携して一揆を起こしました。彼らは家康に対抗するために蜂起し、1563年には三河国で大規模な反乱が発生しました。

この一揆は、家康にとって大きな試練となり、その後の領国支配体制の再編成につながる重要な出来事となりました。

本多正信が家康に戻った理由は

本多正信が徳川家康に戻った理由は明確には分かっていませんが、いくつかの要因が考えられます。

1. 家康の寛容さ: 家康は三河一向一揆で反乱した家臣たちに対して帰参を許す寛大さを示しました。

2. 鷹匠としての関係: 家康は鷹狩りを愛していたため、鷹匠であった正信との友情が帰参を許す一因となった可能性があります。

3. 仲介者の存在: 大久保忠世の仲介により、正信の帰参が実現したとされています。

4. 本能寺の変後の機会: 織田信長の死後、徳川家が旧武田領を手に入れた頃に、正信は家康の元に戻り、その能力を発揮し始めたと言われています。

5. 正信の忠誠心: 帰参後、正信は以前にも増して家康のために尽くすようになったとされ、裏切りへの後ろめたさや許されたことへの感謝が動機となった可能性があります。

正確な帰参の時期は不明ですが、三河一向一揆から7年後の元亀元年(1570)頃から天正10年(1582)頃の間とされています。帰参後、正信は家康の側近として活躍し、特に本能寺の変以降、家康の参謀的な立場にまで上り詰めました。

本多正信が家康に戻った理由は

本多正信が徳川家康に戻った正確な理由は明確ではありませんが、いくつかの要因が考えられます。

1. 家康の寛容さ: 家康は三河一向一揆で反乱した家臣たちに対して帰参を許す寛大さを示しました。

2. 鷹匠としての関係: 家康は鷹狩りを愛していたため、鷹匠であった正信との友情が帰参を許す要因となった可能性があります。

3. 仲介者の存在: 徳川十六神将の一人である大久保忠世が正信の帰参を仲介したとされています。

4. 本能寺の変後の機会: 織田信長の死後、徳川家が新たな勢力として台頭する中で、正信は家康に仕える機会を見出したかもしれません。

5. 正信の能力: 家康は有能な人材を重用する傾向があり、正信の能力を評価していた可能性があります。

正信が家康に戻った時期については、三河一向一揆から7年後の元亀元年(1570年)頃から天正10年(1582年)頃の間とされています。帰参後、正信は以前にも増して家康のために尽くすようになり、特に本能寺の変以降、家康の参謀的な立場にまで上り詰めました。

三河一向一揆の際、家康はどのようにして本多正信を許したの

三河一向一揆の際、本多正信は家康を裏切って一揆側に味方しましたが、家康は後に本多正信を許しました。具体的な許しの過程は明確ではありませんが、以下のような要因が関係していたと考えられます:

1. 家康の寛容な対応:

家康は多くの一揆側に与した家臣たちの帰参を許しました。これは家臣団の離散と弱体化を防ぐための戦略的な判断だったと考えられます。

2. 懐柔策の実施:

家康は一揆参加者に対して、「信仰と主君の間で板ばさみになっているのはわかっている。今なら許すから、手遅れにならないうちに戻ってこい」と投降を呼びかけていました。この方針が本多正信にも適用された可能性があります。

3. 本多正信の行動:

一揆鎮圧後、本多正信は行方をくらませました。この期間、彼がどこで何をしていたかは現在でも不明です。しかし、後に家康に帰参を許されたことから、何らかの形で許しを請うたと推測されます。

4. 家康の人材活用:

家康は、裏切った家臣でも有能であれば重用する傾向がありました。本多正信の能力を評価し、再び登用する価値があると判断した可能性があります。

結果として、本多正信は家康に帰参を許され、その後は家康と息子・秀忠の側近として仕えることになりました。家康のこのような寛大な処分は、長期的な視点に立った人材活用と家臣団の強化を目指したものだったと考えられます。

本多正信が家康に戻った後、どのような役割を果たしたの

本多正信は家康に戻った後、徳川家康の側近として重要な役割を果たしました。

## 家康の参謀として

本多正信は、本能寺の変以降、家康の信任が厚くなり、参謀的な立場にまで上り詰めました。家康からは「友」と呼ばれるほどの信頼関係を築き、軍略家・外交官として活躍しました。

## 政権樹立への貢献

関ヶ原の戦い後、本多正信は徳川政権樹立のために暗躍したとされています。特に、以下の役割を果たしました:

1. 徳川家康の征夷大将軍就任に際しての折衝役

2. 江戸幕府開設への貢献

## 幕政の運営

1603年に江戸幕府が開かれると、本多正信は直接幕政にかかわるようになりました。家康が将軍職を秀忠に譲った後も、正信は江戸に残って幕政を取り仕切りました。

## 秀忠の補佐役

家康が隠居した後も、本多正信は2代将軍・徳川秀忠の政治を支えました。1607年には徳川秀忠付きの年寄り(老中)となり、幕府の中枢で政権運営を支えました。

本多正信は、軍事的な能力は乏しかったものの、政治的な才能と行政的手腕を発揮し、徳川家康の天下統一と幕府樹立に大きく貢献した名参謀として評価されています。

家康が本多正信を重用した理由は何か

徳川家康が本多正信を重用した理由は以下のとおりです:

1. **優れた能力と洞察力**:

- 正信は関東総奉行として実力を発揮し、メキメキと頭角を現していきました。

- 「家康の知恵袋」と評されるほど、家康の意図を正確に理解できる数少ない人物でした。

2. **強い信頼関係**:

- 家康と正信は「水魚の交わり」と表現されるほど親密な関係にありました。

- 正信は「雁殿、佐渡殿、お六殿」と呼ばれる家康のお気に入りの一人でした。

3. **外交的手腕**:

- 関ヶ原の戦い後、島津義弘との交渉を成功させ、九州平定に貢献しました。

4. **行政能力**:

- 文治派として行政の能力に長け、官僚的な家臣の筆頭でした。

5. **幕府創設への貢献**:

- 家康を将軍職に就任させるため、朝廷との交渉役を担いました。

- 江戸幕府成立後、政権の中枢として重要な役割を果たしました。

6. **長年の友情**:

- 家康と正信は若い頃から共に過ごした経験があり、深い絆で結ばれていました。

7. **帰参後の献身的な奉仕**:

- 三河一向一揆で一度家康に敵対した後、帰参してからは以前にも増して家康のために尽くすようになりました。

これらの理由から、家康は正信の能力と忠誠心を高く評価し、重用したと考えられます。

本多正信が家康の信頼を得たきっかけは

本多正信が徳川家康の信頼を得たきっかけは、本能寺の変以降の出来事に遡ります。

正信は若い頃から家康に仕えていましたが、三河一向一揆の際に家康を裏切り、一向宗側についてしまいました。その後、各地を放浪していましたが、本能寺の変が起きた際に再び家康のもとに戻りました。

## 信頼獲得の転機

1. **本能寺の変での活躍**: 家康が明智光秀軍の追跡から逃れる「伊賀越え」の際、正信の働きが大きな助けとなりました。

2. **関東入府後の手腕**: 天正18年(1590年)、家康が関東に移った際、正信は関東総奉行として江戸の整備に尽力しました。

3. **行政能力の発揮**: 新領地・関東の経営において、正信は優れた行政官としての能力を示しました。

## 信頼関係の深化

家康と正信の関係は次第に深まり、以下のような特徴を持つようになりました:

- 家康は正信を「友」と呼ぶほどの信頼関係を築きました。

- 両者の関係は「水魚」に例えられるほど親密でした。

- わずかな言葉のやり取りだけで互いを理解し合えたと言われています。

このように、本多正信は一度は家康を裏切ったにもかかわらず、本能寺の変以降の献身的な奉公と卓越した能力によって、家康の最も信頼する側近となったのです。

本多正信が家康に戻った後、他の家臣とどのように関係を保ったの

本多正信が家康に帰参した後、他の家臣との関係は複雑でありながらも、重要な地位を築いていきました。

## 家康との関係

正信は家康から深い信頼を得て、側近中の側近として活躍しました。家康は正信を「友」と呼び、「好物」とまで言って重用しました。両者の関係は非常に親密で、主従を超えた友情で結ばれた盟友とも言われています。

## 他の家臣との関係

**重要な立場**

正信は家康の下で軍略家・外交官として活躍し、天下統一に欠かせない存在となりました。天正10年(1582年)以降、重臣として要職を歴任していきました。

**信頼の回復**

一度は家康を裏切った過去があったにもかかわらず、正信は以前にも増して家康のために尽くすようになりました。この姿勢は、他の家臣たちの信頼を徐々に取り戻すことにつながったと考えられます。

**実力の発揮**

正信は文武両道の能力を持ち、軍事面でも政治面でも活躍しました。特に、知将として評価され、豊臣家を断罪するきっかけとなった「方広寺鐘銘事件」も正信の知恵によるものと言われています。

## 幕政での役割

関東総奉行に任命されるなど、正信は徐々に地位を上げていきました。家康が将軍職を秀忠に譲った後も、正信は江戸に残って幕政を取り仕切る重要な役割を担いました。井伊直政、本多忠勝、榊原康政、大久保忠隣らとともに徳川政権の中枢を担いました。

しかし、正信は家康の寵愛が他の家臣との軋轢を呼ぶことを予測していたようで、後継ぎの本多正純には「3万石以上の加増は受けてはならぬ」と遺言したと言われています。

このように、本多正信は家康との強い信頼関係を基盤に、自身の能力を発揮することで、他の家臣たちとの関係を築き、幕府内で重要な地位を確立していったのです。

本多正信が家康の信頼を得たきっかけは

本多正信が家康の信頼を得たきっかけは

本多正信が徳川家康の信頼を得たきっかけは、以下のような経緯によるものでした:

## 裏切りと帰参

本多正信は、若い頃から家康に仕えていましたが、三河一向一揆の際に家康を裏切り、一向宗側についてしまいました。この反乱で家康は命を落としそうになりながらも鎮圧に成功しましたが、正信は加賀に向かい一向宗として戦い続けました。

## 家康への帰参

正信が家康のもとに戻ったのは、一揆から7年後、1570年頃の姉川の合戦あたりと言われています。帰参時の正信の石高はわずか40石でしたが、その後急速に家康の信頼を獲得していきました。

## 信頼の深まり

家康による正信への信任が厚くなったのは、織田信長が本能寺の変で倒れて以降のことです。豊臣秀吉の傘下に徳川家が組み込まれた頃には、正信は家康の参謀的な立場にまで成り上がっていました。

## 能力の発揮

正信は、家康が豊臣政権から与えられた関東の経営をはじめとする行政面で大きな手腕を発揮しました。また、家康が豊臣政権を打ち倒して江戸幕府を樹立する過程での各種の謀略にも関わったとされています。

このように、本多正信は一度は家康を裏切りながらも、その後の忠誠と卓越した能力によって、家康の最も信頼する側近となっていったのです。

本多正信が家康を裏切った理由は

本多正信が徳川家康を裏切った主な理由は、宗教的信念と家康の政策との対立でした。

1563年(永禄6年)に勃発した三河一向一揆は、家康にとって最大の危機の一つでした。この一揆の背景には以下の要因がありました:

1. 家康による一向宗への締め付け強化

2. 課税や外部の立ち入りを拒否できる「守護使不入」の特権をめぐる対立

本多正信は敬虔な一向宗信者であり、この対立において一向宗側に味方することを選択しました。多くの三河家臣団が同様の選択をし、家康を裏切ったのです。

## 裏切りの深刻さ

本多正信の裏切りは一時的なものではありませんでした。実に7年もの間、家康に対して反旗を翻し続けたとされています。この長期にわたる裏切りは、家康と本多正信の関係に大きな影響を与えたはずです。

## 裏切りの背景

本多正信の裏切りには、以下のような要因が考えられます:

1. **宗教的信念**: 一向宗への強い信仰心

2. **主君か信仰か**: 苦しい選択を迫られた結果

3. **周囲の影響**: 多くの家臣が一向宗側に味方したこと

この裏切りは、家康と本多正信の関係に一時的な亀裂を生じさせましたが、後に本多正信は家康に許され、再び信頼を得ることになります。

本多正信が家康の信頼を取り戻した具体的な出来事は

本多正信が徳川家康の信頼を取り戻した具体的な出来事は以下の通りです:

## 神君伊賀越えでの貢献

本能寺の変後、家康が伊賀を通って逃げる際に、本多正信も同行したとされています。この「神君伊賀越え」での貢献が、正信が家康のもとに帰参する契機となりました。

## 旧武田領併合での活躍

天正10年(1582年)、家康が旧武田領を併合した際、正信は奉行に任じられました。彼は武田家の遺臣たちに対して、「領地を与えるから徳川家に仕えるように」と呼びかけ、甲斐・信濃(現在の山梨県・長野県)の旧武田領の統治を円滑にしました。

## 外交面での貢献

小牧・長久手の戦いでは、本多正信の助言により、徳川家康は豊臣秀吉の裏をかくことができ、戦いを優位に進めました。

## 江戸の町づくり

1591年、豊臣秀吉に関東への移封を命じられた際、家康は本多正信を関東総奉行に据え、江戸の街づくりと管理・運営を任せました。正信は江戸城周辺の整備や運河の開削工事、飲料水の確保など、江戸の基盤整備に尽力しました。

これらの功績を通じて、本多正信は徐々に家康の信頼を取り戻し、最終的には「水魚の交わり」と呼ばれるほどの側近となりました。

本多正信と家康の関係が蜜月関係になった理由は

本多正信と徳川家康の関係が蜜月関係になった主な理由は以下の通りです:

## 1. 正信の卓越した能力と忠誠心

本多正信は家康の意図を正確に理解し、「家康の知恵袋」と評されるほどの智謀の持ち主でした。一度は家康を裏切ったにもかかわらず、帰参後は以前にも増して家康のために尽くすようになりました。

## 2. 家康の寛容さと人材活用能力

家康は三河一向一揆で裏切った正信の帰参を許し、その能力を再び活用しました。これは家康の寛容さと、適材適所で人材を活用する能力を示しています。

## 3. 長年の信頼関係の構築

若い頃から家康に仕えていた正信は、帰参後、徐々に地位を上げ、関東総奉行にまで昇進しました。長年の付き合いを通じて、両者の間に深い信頼関係が築かれていきました。

## 4. 共通の目標と価値観

正信は家康の征夷大将軍就任や徳川政権樹立のために尽力し、家康の政治的野望の実現に大きく貢献しました。両者が同じ目標に向かって協力し合ったことが、蜜月関係を強化したと言えます。

この蜜月関係は、「水魚の交わり」と形容されるほど深いものとなり、少しの言葉のやり取りだけで互いを理解し合えるほどの関係にまで発展しました。家康の正信への信頼は非常に厚く、帯刀のまま寝所へ入ることを許すほどでした。

正信のバランス感覚と処世術も、この関係を長く維持する上で重要な役割を果たしました。彼は家康の信頼を得つつも、周囲との関係にも配慮し、自身の立場をわきまえていました。この姿勢が、激しい競争の中で生き抜き、組織を強くする知恵となったのです。

本多正信が家康の征夷大将軍就任にどのような役割を果たしたか

本多正信は、徳川家康の征夷大将軍就任において重要な役割を果たしました。

## 征夷大将軍就任の進言

本多正信は、徳川家康に対して武家の頂点として「征夷大将軍」になることを進言しました。これは、豊臣政権打倒後の新たな政権樹立に向けた重要な提案でした。

## 朝廷との交渉

征夷大将軍就任に向けて、本多正信は朝廷との折衝役を務めました。彼の外交的手腕が、家康の将軍就任を円滑に進める上で不可欠でした。正信は朝廷との交渉に尽力し、家康が征夷大将軍に就任できるよう道筋をつけました。

## 幕府創設への貢献

江戸幕府が開かれた後も、本多正信は徳川家康の側近として幕政を主導する立場にありました。黎明期の江戸幕府において、大老・老中的な役割を果たし、行政官としての能力を発揮しました。

## 政治的助言と謀略

本多正信は、単に征夷大将軍就任を進言しただけでなく、その後の幕府運営においても重要な助言を行いました。例えば、豊臣家を分断するための策を提案し、石田三成と加藤清正らを対立させることで、家康の台頭を助けました。また、かつて帰依していた一向宗本願寺を分裂させ、その力を弱めるよう家康に進言したことも、幕府の権力基盤強化に寄与しました。

本多正信の智謀と行政能力は、徳川家康の征夷大将軍就任とその後の幕府運営において不可欠な要素でした。彼の貢献により、徳川幕府の基盤が強固なものとなったと言えるでしょう。

本多正信の軍事的能力について詳しく知りたい

本多正信の軍事的能力について詳しく知りたい

本多正信は、軍事的能力よりも政治的・外交的な才能に長けていた人物でした。彼の軍事的能力については、以下の点が指摘されています:

1. 槍働きでの目立った手柄がなかった。

2. 小山評定での珍妙な発言:

- 豊臣恩顧の大名を信用せず、全員解放して箱根で石田三成を迎え撃つという戦略的に不適切な提案をした。

- この提案は家康に採用されず、井伊直政の意見が採用された。

3. 上田城攻めでの失策:

- 徳川秀忠に従って上田城を攻めた際、真田昌幸に翻弄され、有効な手を打てなかった。

4. 関ヶ原の戦いでの誤った助言:

- 徳川秀忠に対し、上田城を落とすより徳川家康本隊との合流を優先すべきと進言したが、結果的に秀忠軍は上田城で足止めを食らい、決戦場に大遅参してしまった。

これらの事例から、本多正信は軍事面では能力が低かったと考えられています。しかし、彼の真価は政治力や外交力にあり、徳川家の天下統一に大きく貢献しました。正信は、戦わずして勝つことを重視し、敵将の寝返りや外交交渉など、戦闘以外の方法で勝利を導く能力に長けていました。

本多正信の外交力について詳しく知りたい

本多正信は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、特に外交官としての才能が際立っていました。彼の外交力は、徳川家康の天下統一において重要な役割を果たしました。

## 外交力の発揮

### 関ヶ原の戦い後の交渉

本多正信は、1600年の関ヶ原の戦い後にその外交力を特に発揮しました。家康が勝利を収めたものの、西軍の島津義弘が薩摩に帰還する際、東軍への脅威となる可能性がありました。この状況下で、正信は島津側と交渉し、最終的に降伏させることに成功しました。これにより、家康は九州を平定し、さらなる戦争を回避することができました。

### 真田昌幸との交渉

また、同じく西軍についた真田昌幸を降伏させたことも正信の功績です。昌幸は徳川軍を二度撃退した知略の名将であり、彼を降伏させることで西軍の脅威を取り除きました。

## 政治的影響と幕府樹立

本多正信は、徳川家康が征夷大将軍に就任する際にも重要な役割を果たしました。彼は朝廷との交渉を担当し、江戸幕府樹立に尽力しました。正信は家康から「友」と呼ばれるほど信頼され、幕府内でも高い地位を保ち続けました。

## 総括

本多正信の外交力は、単なる交渉術だけでなく、冷静な判断力や政治的洞察力にも支えられていました。彼の活動によって、徳川家康は強固な政権基盤を築くことができ、日本の歴史において重要な役割を果たしました。正信は、戦国時代から平和な江戸時代への移行期において欠かせない存在であったと言えるでしょう。

本多正信が徳川家康にどのような影響を与えたのか

本多正信は、徳川家康に対して非常に大きな影響を与えた重要な側近であり、彼の政治的成功と江戸幕府の樹立において中心的な役割を果たしました。以下にその主な影響を整理します。

## 政治的影響

### **征夷大将軍就任への貢献**

本多正信は、家康が1603年に征夷大将軍に任じられる際の交渉役を務めました。彼は朝廷との折衝を行い、家康の将軍職就任を実現させるために尽力しました。この役割は、家康が江戸幕府を開くための基盤を築く上で不可欠でした。

### **江戸幕府の基礎づくり**

正信は、幕府の初期政権運営において重要な役割を果たし、特に行政機関の整備や政策の実行においてその手腕を発揮しました。彼は家康の側近として、幕政を主導し、将来の政権構築に寄与しました。

## 軍事的影響

### **戦略的助言**

本多正信は、戦国時代における数々の戦闘で家康に対して戦略的な助言を行いました。例えば、小牧・長久手の戦いでは、敵の隙を突く攻撃計画を提案し、これが勝利につながる要因となりました。

### **関ヶ原の戦い後の外交**

関ヶ原の戦い後、正信は薩摩藩との交渉を担当し、島津義弘との和平を成立させることで九州平定に貢献しました。これにより家康は国内の安定を図ることができました。

## 家康との信頼関係

本多正信と徳川家康との関係は非常に親密であり、家康から「友」と呼ばれるほどでした。この深い信頼関係は、正信が他の武将や側近との調整や対立を避ける上でも重要でした。また、彼は家康が将軍職から引退した後も、その後継者である秀忠への指南役として力を発揮し続けました。

## 結論

本多正信は、その外交能力や政治的手腕によって徳川家康と江戸幕府の成功に多大な影響を与えました。彼の存在は、単なる軍事的支援だけでなく、政治的安定と行政運営にも寄与し、日本史における重要な人物として位置づけられています。

本多正信が松永久秀に仕えた理由は何か

本多正信が松永久秀に仕えた理由は、主に1563年に発生した「三河一向一揆」に関連しています。この一揆では、正信は熱心な一向宗の信者として家康に反旗を翻し、一揆側に加わりました。家康が一揆を鎮圧した後、正信は三河を追放され、妻子を残して流浪の生活に入ります。

その後、本多正信は大和国の松永久秀のもとに身を寄せることとなります。久秀は正信の能力を高く評価し、彼を重用したとされています。久秀は正信の謀臣としての資質を見抜き、「世の常の人ではない」と評したことからも、その評価の高さが伺えます。正信は久秀のもとでしばらく仕官しましたが、その後再び流浪し、最終的には家康のもとに帰参することになります。

本多正信が家康を裏切った理由は何か

本多正信が徳川家康を裏切った理由は、主に1563年に発生した「三河一向一揆」に関連しています。この一揆は、家康が一向宗の信者たちに対して圧力を強めたことから起こりました。正信自身も一向宗の信者であり、家康との忠誠心と信仰心の間で苦しい選択を迫られた結果、一揆側に加担することになりました。

この一揆では、家康の政策に反発した一向宗徒や農民たちが蜂起し、正信はその中で重要な役割を果たしました。彼は一揆軍に参加し、家康と敵対する立場を取ったため、結果として裏切り者と見なされました. 一揆が鎮圧された後、正信は行方をくらませ、加賀へと逃亡しました。この加賀は当時、一向宗の中心地として知られており、正信の強い信仰心が影響していたと考えられます.

その後、本多正信は7年後に家康のもとに帰参し、再び家康から信任を受けるようになります。彼の裏切りは一時的なものであり、その後は家康の側近として重要な役割を果たすようになりました.

本多正信が小山評定で提案した珍妙な発言の詳細は

本多正信が小山評定で提案した発言は、慶長5年(1600年)7月24日に行われた重要な軍議においてのもので、石田三成の挙兵に対する対応策を議論する中での発言でした。この評定は、家康が上杉景勝討伐のために進軍中に急遽召集されたもので、正信はその場で次のように述べました。

**発言内容の要点**

- 正信は、「この陣中にある大名の大半が豊臣家の家来であり、彼らの多くは妻子を大坂に残している。現在、その妻子は三成の手中にある」と指摘しました。これは、豊臣家の大名たちが三成に対して忠誠を持たざるを得ない状況を強調したものでした。

- さらに、正信は「この状況では、豊臣家と戦うことができない」とも述べ、豊臣家との戦争のリスクを強調しました。

この発言は、他の大名たちに強い影響を与え、小山評定では最終的に多くの大名が家康側につく決断を下すこととなりました。正信の意見は、一見すると慎重な立場を取るものでありましたが、戦局を見極める上で重要な役割を果たしました。彼の発言によって、大名たちは三成との対決を避けるべきだという考え方が広まり、結果的に家康側の結束が強化されました。

小山評定はその後、関ヶ原の戦いへとつながる重要な転機となり、本多正信の発言はその歴史的文脈で特筆されることとなります。

本多正信が家康と共に戦った他の有名な戦いは

本多正信が家康と共に戦った他の有名な戦いは

本多正信は、徳川家康と共にいくつかの著名な戦いに参加しました。以下にその主な戦いを挙げます。

## 1. **桶狭間の戦い (1560年)**

本多正信はこの戦いで織田信長の軍に属しており、今川義元の軍勢に対抗しました。結果的に、信長が義元を討ち取ることに成功しましたが、本多正信自身はこの戦いで負傷し、その後の歩行に影響を及ぼしました。

## 2. **三河一向一揆 (1563-1564年)**

この一揆は、家康と一向宗徒との間で発生した大規模な内乱でした。本多正信は一向宗側に加担し、家康の指揮する松平軍と対立しました。この戦いは家康にとって非常に危険な状況を生み出し、最終的には家康が一揆を鎮圧することに成功しましたが、本多正信は一時的に出奔し、一向宗の将として活動を続けました。

## 3. **姉川の戦い (1570年)**

本多正信は、織田信長と共に浅井・朝倉軍と戦ったこの戦いで重要な役割を果たしました。徳川軍は勝利を収め、この戦いを通じて正信は再び家康の元に戻ることになります。

## 4. **小牧・長久手の戦い (1584年)**

この戦いでは、豊臣秀吉との対立が続いており、本多正信も家康の側近として参戦しました。彼は軍議で重要な助言を行い、家康が優位に立つための策略を提案しました。

これらの戦闘を通じて、本多正信は徳川家康の信任を得て、彼の側近として重要な役割を果たすようになりました。

本多正信が家康に戻った理由は

本多正信が徳川家康に戻った理由は、彼の過去の裏切りとその後の関係修復に関連しています。

## 三河一向一揆と裏切り

本多正信は1563年の三河一向一揆において、家康を裏切り、一向宗側に加担しました。この一揆は、家康が一向宗寺院から年貢を取り立てようとしたことに対する反発から起こったもので、正信もその信者として一揆側に立つことになりました。彼は一揆の指導者として活動し、家康にとっては大きな痛手となりました。

## 復帰の経緯

一揆後、正信は加賀に逃れましたが、後に家康が彼を呼び戻すことになります。この復帰は、大久保忠世の仲介によるもので、正信は家康との友情や信頼関係を再構築する機会を得ました。家康は正信の能力を高く評価しており、彼の知恵や策略が必要だと判断したため、再び彼を側近として迎え入れたと考えられています。

## その後の関係

復帰後、本多正信は家康の重要な参謀として活躍し、特に本能寺の変以降の混乱期には、その能力を発揮しました。彼は家康から「友」と呼ばれるほど信頼され、その後も徳川幕府樹立に貢献しました。正信の復帰は、家康にとっても彼自身にとっても重要な転機となり、両者の関係はより強固なものとなりました。

本多正信が家康に戻った後の活躍は

本多正信は、家康に戻った後の戦国時代において、重要な役割を果たしました。彼の主な活躍を以下にまとめます。

## 家康への復帰と初期の活躍

**姉川の戦い(1570年)**

- 正信は1570年の姉川の戦いに参加し、徳川軍の一員として勝利に貢献しました。この戦いでは、彼が敵陣に深入りし捕まりそうになる場面もあり、勇敢な戦士としての一面を見せました。

**信頼関係の構築**

- 家康は正信を信任し、彼は次第に家康の側近としての地位を確立していきました。特に、豊臣秀吉が権力を握るようになった後、正信は家康の参謀的役割を果たすようになりました。

## 政治的な影響力

**豊臣政権との交渉**

- 正信は豊臣政権との交渉や内部政策にも関与し、特に家康が征夷大将軍に就任する際には、その折衝役として重要な役割を果たしました。

**江戸幕府の基盤構築**

- 家康が江戸幕府を開く過程で、正信は行政官として関東地域の管理や江戸の街づくりを任されました。これにより、彼は江戸幕府の基盤を築く上で欠かせない存在となりました。

## 晩年と遺言

**後継者への影響**

- 晩年には、本多正純(息子)に対して「3万石以上の加増は受けてはならぬ」と遺言したと言われており、これは彼自身が周囲からの嫉妬や軋轢を避けるためだったと考えられています。

総じて、本多正信は家康復帰後、その知恵と能力を駆使して、戦略的・政治的な面で大きな影響を与えました。彼は家康と共に日本の歴史に名を刻む重要な人物となりました。

本多正信が家康に戻った後の関係性は

本多正信と徳川家康の関係は、戦国時代の複雑な人間関係と政治的駆け引きを反映しています。正信は一度家康を裏切った後、再び仕官し、家康の信任を得るまでの経緯は特に注目されます。

## 裏切りからの帰参

本多正信は、1563年に発生した「三河一向一揆」で家康に対して敵対しました。この一揆では、正信も一向宗側に加わり、家康を苦しめる立場にありました。しかし、その後7年の間に彼は家康の元に戻り、再び重用されることになります。正信が帰参した背景には、彼が旧知の大久保忠世の仲介を受けたことがあるとされています。

## 家康からの信任

正信が家康に戻った後、彼は次第に家康からの信任を厚く受けるようになりました。本能寺の変(1582年)以降、正信は家康の参謀的な役割を果たし、特に政権奪取に向けた謀略を巡らせました。家康は彼を「友」と呼ぶほどの親密な関係を築きました。正信は江戸幕府樹立にも貢献し、征夷大将軍就任に際して重要な交渉役を担いました。

## 政治的影響力と後継者への教訓

正信はその後も政治的な影響力を持ち続け、特に徳川秀忠の重臣として幕政の基礎作りに寄与しました。しかし、彼は自らの息子・正純に対して「3万石以上の加増は受けてはならぬ」と遺言し、自身が経験した権力の反作用を警戒していたと言われています。

## 結論

本多正信と徳川家康の関係性は、一度裏切った後にもかかわらず、深い友情と相互信頼へと発展しました。正信は家康政権において重要な役割を果たしながらも、その立場には他の武将との摩擦も伴う複雑なものでした。このような背景から、彼らの関係性は単なる主従関係ではなく、戦国時代特有の政治的駆け引きや人間関係が色濃く反映されたものと言えるでしょう。

本多正信が家康に戻った後の戦いは

本多正信が徳川家康に戻った後の戦いについては、いくつかの重要な戦闘と出来事が挙げられます。

## 小牧・長久手の戦い

本多正信は、家康が豊臣秀吉と対立する中で重要な役割を果たしました。特に、小牧・長久手の戦いでは、正信が岡崎城を攻めるという助言を行い、これが家康にとって有利な状況を生むきっかけとなりました。この戦いは、家康と秀吉の間で繰り広げられたもので、正信の助言が戦局に影響を与えたとされています。

## 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦い(1600年)では、本多正信は徳川秀忠に従い、真田昌幸が守る上田城の攻撃に参加しました。正信は秀忠に対し、上田城を落とすよりも家康本隊との合流を優先すべきだと進言しましたが、秀忠軍は上田城で足止めを食らい、結果的に関ヶ原の決戦には遅参することとなりました。

## 大坂の陣

その後、大坂の陣(1614年-1615年)でも正信は重要な役割を果たしました。家康が大坂へ出陣する際には、正信も共に行く覚悟を示し、最後まで家康を支える盟友として行動しました。このように、本多正信は家康との信頼関係を築きながら、数々の戦闘で彼を支援しました。

これらの戦闘を通じて、本多正信は徳川政権の樹立に寄与し、その後も政権内で重要な地位を占め続けました。