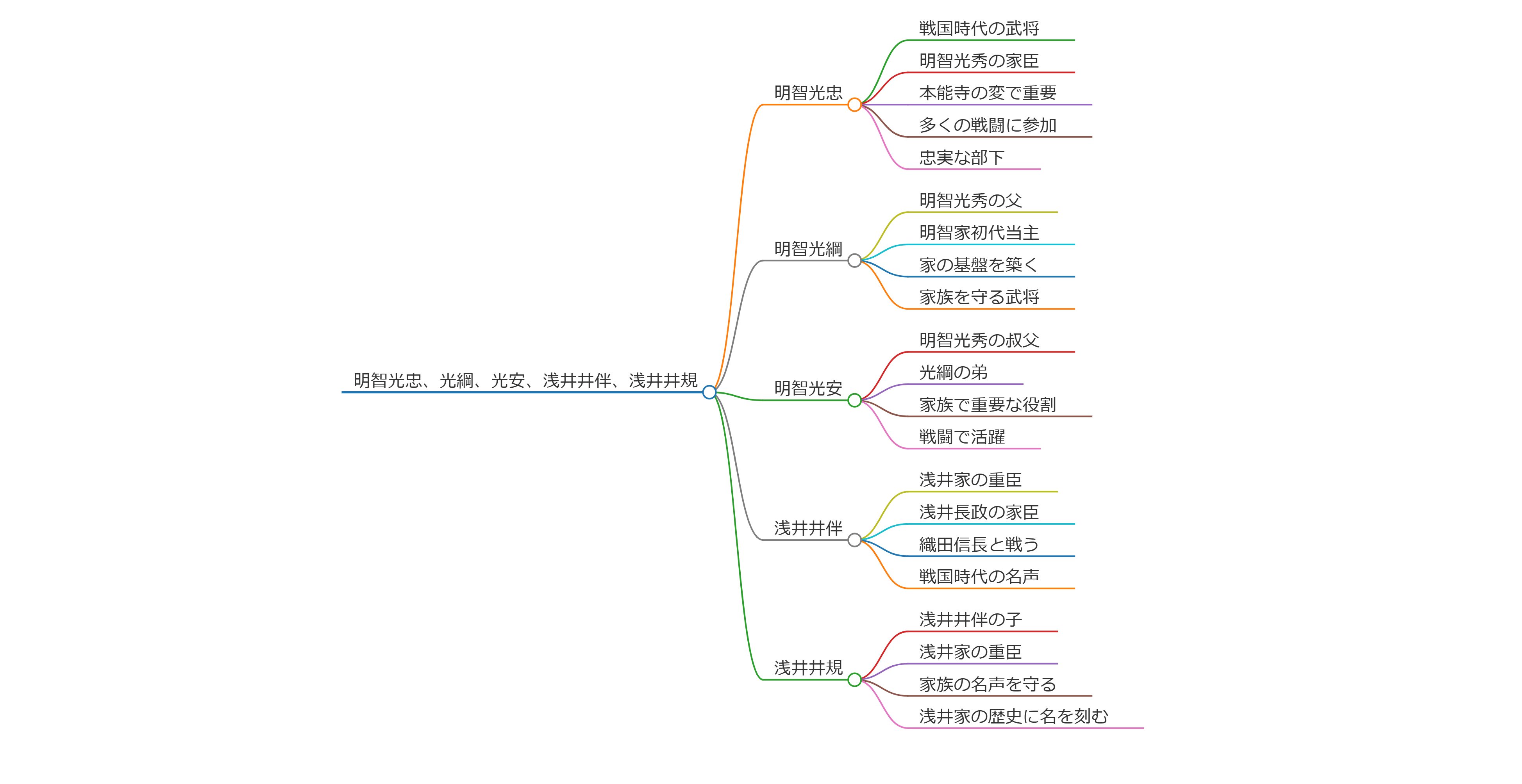

明智光忠、光綱、光安、浅井井伴、浅井井規についての詳細

明智光忠

明智光忠は、戦国時代の武将であり、明智光秀の家臣として知られています。

彼は光秀の信任を受けており、特に本能寺の変において重要な役割を果たしました。

光忠は、光秀の命令で多くの戦闘に参加し、彼の忠実な部下として名を馳せました。

明智光綱

明智光綱は、明智光秀の父であり、明智家の初代当主です。

彼は、明智家の基盤を築き、後の光秀に大きな影響を与えました。

光綱は、戦国時代の混乱の中で、家族を守るために戦った武将でもあります。

明智光安

明智光安は、明智光秀の叔父であり、光綱の弟とされています。

彼は、光秀の家族の中で重要な役割を果たし、戦国時代の武将としての地位を確立しました。

光安は、戦闘においても活躍し、明智家の名声を高める一助となりました。

浅井井伴

浅井井伴は、浅井家の重臣であり、浅井長政の家臣として知られています。

彼は、浅井家のために多くの戦闘に参加し、特に織田信長との戦いにおいて重要な役割を果たしました。

井伴は、戦国時代の武将としての名声を持ち、浅井家の忠実な家臣として知られています。

浅井井規

浅井井規は、浅井井伴の子であり、浅井家の重臣として活動しました。

彼は、父の影響を受けながら、浅井家のために戦い、家族の名声を守るために尽力しました。

井規は、戦国時代の武将としての地位を確立し、浅井家の歴史に名を刻みました。

明智光忠は、明智光秀の家臣として知られ、特に本能寺の変において重要な役割を果たしました。

光忠は、光秀の命令で多くの戦闘に参加し、彼の忠実な部下として名を馳せました。

光忠は、光秀の信任を受けており、彼の戦略に従い、数々の戦闘で活躍しました。

明智光綱は、明智光秀の父であり、明智家の初代当主です。

彼は、明智家の基盤を築き、後の光秀に大きな影響を与えました。

光綱は、戦国時代の混乱の中で、家族を守るために戦った武将でもあり、彼の子孫にとって重要な存在でした。

明智光安は、明智光秀の叔父であり、光綱の弟とされています。

彼は、光秀の家族の中で重要な役割を果たし、戦国時代の武将としての地位を確立しました。

光安は、戦闘においても活躍し、明智家の名声を高める一助となりました。

浅井井伴は、浅井家の重臣であり、浅井長政の家臣として知られています。

彼は、浅井家のために多くの戦闘に参加し、特に織田信長との戦いにおいて重要な役割を果たしました。

井伴は、戦国時代の武将としての名声を持ち、浅井家の忠実な家臣として知られています。

彼の戦略や戦術は、浅井家の存続に寄与しました。

浅井井規は、浅井井伴の子であり、浅井家の重臣として活動しました。

彼は、父の影響を受けながら、浅井家のために戦い、家族の名声を守るために尽力しました。

井規は、戦国時代の武将としての地位を確立し、浅井家の歴史に名を刻みました。

彼の活動は、浅井家の存続において重要な役割を果たしました。

明智光忠~明智光忠/明智光綱/明智光安/浅井井伴/浅井井規~

明智光忠

明智光忠(あけち みつただ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、明智光秀の家臣として知られています。彼は丹波国八上城の城主であり、剃髪して「長閒斎」と名乗りました。通称は次右衛門や二郎、二郎四郎であり、明智五宿老の一人とされていますが、彼に関する一次史料はほとんど存在しません。

## 生涯

**生誕と背景**

明智光忠は天文9年(1540年)に生まれたとされ、父は明智光久であると考えられていますが、その確証はありません。光久は光秀の叔父にあたるため、光忠は光秀の従兄弟とも言われています。

**軍事活動**

彼の名が史料に登場するのは1577年(天正5年)のことで、この時期に光秀の命令で亀山城を守る役割を果たしました。1579年には八上城が落ちた際に、その城代として任命されました。

**本能寺の変**

1582年6月1日、光忠は光秀と共に織田信長を襲撃する本能寺の変に関与しました。彼は攻撃部隊の一員として参加し、その後信長の子・信忠が籠城していた二条御新造を攻撃した際に重傷を負いました。その後、知恩院で療養していましたが、山崎の戦いで光秀が敗れたとの知らせを受け、自害しました。享年43歳でした。

## 評価と影響

明智光忠はその存在が謎に包まれており、彼の実績や詳細な生涯については多くが推測に基づいています。『明智軍記』など後世の資料では彼の名前が記されていますが、歴史的な確証は乏しいため、彼の評価には慎重さが求められます.

明智光忠は本能寺の変でどのような役割を果たしたの

明智光忠は、1582年の本能寺の変において、明智光秀の重要な側近としての役割を果たしました。以下にその詳細を説明します。

## 明智光忠の役割

**1. 光秀の相談相手**

- 光忠は、光秀が信長に対して謀反を決意する際に、最初にその計画を打ち明けた重臣の一人です。彼は光秀と共にこの計画を練り、実行に移す準備を整えました.

**2. 本能寺襲撃への参加**

- 本能寺の変当日、光忠は光秀と共に信長の本拠地である本能寺を襲撃する部隊に加わりました。光忠は信秀と共に、信長が就寝中の本能寺を包囲し、攻撃を開始しました.

**3. 戦闘指揮**

- 光忠は、本能寺への攻撃時に指揮を執り、信長やその息子信忠を討つための戦闘準備を整えました。彼は明智軍の一員として、信長の護衛が手薄であることを利用し、迅速な行動を取ったとされています.

## 背景と動機

本能寺の変は、光秀が信長に対して抱いていた不満や野心が背景にあるとされます。光忠もその影響下にあり、光秀と共に新たな政権樹立を目指した可能性があります。光忠は光秀の従兄弟であり、家族的な絆もあったため、彼の計画に従う形で行動したと考えられています.

## 結果

本能寺の変によって信長が自害し、その後の混乱期には光忠も戦闘に参加しましたが、最終的には明智光秀と運命を共にすることとなりました。この事件は日本史における重要な転換点となり、その後の豊臣政権成立へとつながりました。

明智光忠は、本能寺の変という歴史的事件において中心的な役割を果たした人物として記憶されています。

明智光忠が剃髪して長閒斎と号した理由は

明智光忠が剃髪して「長閒斎」と号した理由は、彼の人生における重要な変化や精神的な決意を表すものであると考えられています。剃髪は、一般的に出家や新たな誓いを示す行為であり、特に戦国時代の武将にとっては、自己の再生や新たな道を選ぶ象徴となることが多かったです。

**剃髪の背景**

- **出家の象徴**: 剃髪は仏教における出家を示す重要な儀式であり、精神的な清めや新たな生活への決意を表現します。

- **忠誠心の表明**: 明智光忠は明智光秀の家臣であり、その忠誠心や新たな道を選ぶ決意を示すために剃髪したと考えられています。

このように、明智光忠が「長閒斎」と号したことは、彼の精神的な変化や新たな誓いを象徴する行為であったと言えるでしょう。

明智光忠の生涯についてもっと知りたい

明智光忠は、戦国時代の武将であり、明智光秀の従兄弟として知られています。彼の生涯は多くの謎に包まれていますが、以下にその主要な出来事をまとめます。

## 生い立ちと背景

明智光忠は、天文9年(1540年)に生まれたとされ、父は明智光久です。彼は美濃国の明智氏の支流に属し、光秀とは親戚関係にあります。光忠は光秀の次女を妻としており、二人の関係は単なる主従以上のものでした。

## 軍事的な活動

光忠が歴史に登場するのは1577年(天正5年)で、この時期に光秀が丹波国を攻略する際、八上城の城代を任されました。光忠はこの要所を守ることで、光秀からの信任が厚かったことが伺えます。丹波攻略戦では、光忠も重要な役割を果たし、戦後には丹波一国が光秀に与えられました。

## 本能寺の変とその後

1582年6月2日(天正10年)、明智光秀が織田信長を襲撃する「本能寺の変」が発生します。この事件では、光忠も光秀から計画を打ち明けられた重臣の一人であり、彼もまたこの謀反に関与していたと考えられています。本能寺の変後、光忠は坂本城に向かい、最終的には自害したとされています。享年は43歳でした。

## 結論

明智光忠は、戦国時代において重要な役割を果たした武将であり、本能寺の変における彼の行動は歴史的な意義を持っています。しかし、彼の生涯には多くの謎が残されており、今後の研究によってさらなる真実が明らかになることが期待されています。

明智光忠が丹波国八上城主になった経緯は

明智光忠が丹波国八上城主になった経緯は、彼の主君である明智光秀の丹波攻略戦に深く関係しています。

## **丹波国攻略の背景**

明智光秀は天正3年(1575年)に織田信長の命令で丹波国の平定を開始しました。この地域は波多野氏が支配しており、光秀は彼らとの戦闘を強いられました。特に八上城は波多野秀治が守る堅固な山城であり、攻略には多くの困難が伴いました。

## **八上城の包囲と攻略**

光秀は八上城を包囲し、周囲に堀や土塁を築いて兵糧や弾薬の搬入経路を断つ作戦を取りました。これにより、城内では兵糧不足が発生し、多くの籠城兵が餓死する事態に至ります。最終的に天正7年(1579年)6月、波多野秀治は捕縛され、八上城は落城しました。

## **光忠の任命**

八上城が落ちた後、明智光忠はこの城の城主として任命されました。光忠は光秀の重臣であり、丹波国の統治を任されることで、その地位を確立しました。彼は光秀と共に丹波国の復興や治安維持に尽力し、地域住民からも信頼を得ることとなります。

このように、明智光忠が八上城主となったのは、光秀による丹波国攻略とその後の統治体制の一環として位置づけられます。

明智光忠と明智光秀の関係について詳しく知りたい

明智光忠と明智光秀の関係は、戦国時代の日本における重要な血縁関係と政治的な結びつきを示しています。

## 明智光忠の背景

明智光忠(あけち じえもん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、明智光秀の家臣として知られています。彼は光秀の従兄弟であり、光秀の叔父である明智光久の子とされています。光忠は丹波国八上城を任されるほど信任が厚く、明智家の中でも重要な役割を果たしました。

## 本能寺の変との関与

1582年6月2日、光秀が織田信長を襲撃する「本能寺の変」を決行した際、光忠はその計画に深く関与していました。光秀はこの計画を打ち明けた重臣の一人として、光忠を含む四名の信任厚い家臣に相談しました。光忠は本能寺への攻撃を実行する部隊の一員として、信長に対する襲撃を支援しました。

## 光忠の最期

本能寺の変後、光忠は坂本城に向かい、そこで明智一族と共に自害したとされています。彼はこの事件によって明智家が滅亡する運命を共有し、その生涯を閉じました。享年43歳であり、彼の死は明智家にとって大きな悲劇でした。

このように、明智光忠と明智光秀は血縁関係だけでなく、戦国時代における政治的・軍事的なパートナーシップを築いていたことがわかります。

明智光綱~明智光忠/明智光綱/明智光安/浅井井伴/浅井井規~

明智光綱

明智光綱(あけち みつつな)は、戦国時代の武将であり、明智光秀の父とされています。彼は1497年に生まれ、1535年に亡くなりました。光綱は美濃国の土岐氏の庶流である明智氏に属し、父は明智光継(または頼典)です。

## 生涯と背景

**出自と家族**

- 明智光綱は、美濃・明智城を本拠地とする明智家の嫡男として生まれました。母は若狭守護・武田信豊の娘とされています。

- 光綱には複数の異名があり、光国や光隆とも呼ばれることがありますが、これらの名前は史料によって異なります。

**仕官と死**

- 光綱は初め、父と共に斎藤道三に仕官しましたが、1535年に道三によって攻められ討死したとされています。この時、光秀はまだ幼かったため、叔父の明智光安が後見人となりました。

## 明智光秀との関係

明智光秀は1528年に生まれたとされ、光綱との親子関係については多くの異説があります。光秀の出自に関して確かな記録が残っていないため、光綱が実際に彼の父であったかどうかは不明です。近年では、光秀が土岐氏の末流を自称していた可能性も指摘されています。

## 歴史的評価

明智光綱に関する一次史料はほとんど存在せず、その実像については多くが推測に基づいています。彼の存在や業績については様々な見解があり、今後の研究による新たな発見が期待されています.

明智光綱と斎藤道三の関係はどのようだったのか

明智光綱と斎藤道三の関係は、主に**婚姻関係**を通じて形成されました。以下にその詳細を説明します。

## 明智光綱と斎藤道三の背景

- **明智光綱**は、美濃国の武将であり、明智家の当主でした。彼は斎藤道三に仕えていましたが、後に道三によって攻められ、討死したとされています。

- **斎藤道三**は、美濃国を支配していた戦国大名であり、彼の政治的手腕によって美濃の実権を掌握しました。

## 婚姻による親族関係

- 明智光綱の妹である**小見の方**が斎藤道三の正妻となったことで、両家は親族関係を結びました。この婚姻によって、明智家と斎藤家は血縁関係ではありませんが、親族としての結びつきを持つことになりました。

- この親族関係は、後に明智光秀が織田信長と接触する際にも影響を及ぼしました。光秀は道三の娘である帰蝶(信長の正室)との親類関係を通じて信長と繋がりを持つことができました。

## 道三と義龍の対立

- 斎藤道三は息子の**義龍**との間で対立し、最終的には長良川の戦いで義龍に討たれることになります。この内紛において、明智家は道三側につくことを選びましたが、その結果として明智家も滅亡する運命を辿ります。

- 明智光安(光秀の叔父)はこの争いにおいて中立を保ちましたが、最終的には義龍方から攻撃を受けることになりました。

## 結論

明智光綱と斎藤道三は婚姻を通じて親族となり、その後の歴史的な出来事において互いに影響を与え合いました。しかし、道三とその息子義龍との対立が明智家に深刻な影響を及ぼし、結果的には光秀の運命にも大きな変化をもたらしました。

明智光綱が討死したという記録はどの史料にありますか

明智光綱が討死したという記録は、いくつかの史料に見られますが、特に以下のものが重要です。

1. **『細川家記』**: この史料には、光綱が斎藤道三に仕えていた時期の記録があり、彼が道三に攻められて討死したとされています。この記録は光綱の死に関する最も古い文献の一つとされており、その真偽については議論がありますが、重要な情報源です。

2. **『明智軍記』**: 光綱に関する記述が含まれており、彼の討死についても触れられています。この史料は明智氏の歴史を伝える上で重要な役割を果たしています。

3. **系図や伝承**: 明智氏に関する系図や口伝も光綱の討死を伝えています。これらは文献によって異なるため、詳細な検証が必要ですが、光綱の生涯や死についての理解を深める手助けとなります。

これらの史料を通じて、明智光綱の討死に関する情報を得ることができます。

明智光秀の出生についての異説はどのようなものか

明智光秀の出生については、いくつかの異説が存在し、特に生年や出生地に関して多様な見解があります。

## 生年に関する異説

- **享禄元年(1528年)説**: 一般的に広く受け入れられている説で、光秀がこの年に生まれたとされています。

- **永正13年(1516年)説**: 『当代記』などの史料に基づくもので、光秀の生年を1516年とする主張です。

- **天文9年(1540年)以降説**: 橋場日月の研究によるもので、光秀が1540年代以降に生まれた可能性を示唆しています。

- **大永6年(1526年)説**: 江戸時代にはこの生年を支持する意見も存在しました。

## 出生地に関する異説

- **明智城(岐阜県可児市)説**: 光秀の出生地として最も有力視されている場所で、美濃国の明智荘が由来とされています。

- **近江国(滋賀県)説**: 滋賀県多賀町で生まれたとする説もあり、『淡海温故録』にその記載があることから注目されています。

- **山県市中洞(岐阜県)説**: この地域でも光秀の出生伝承が存在し、土岐元頼との関係が語られていますが、根拠は薄いとされています。

- **多羅城(岐阜県大垣市)説**: 光秀が進士信周の子として多羅で生まれたという伝承がありますが、これも異説の一つです。

## 結論

明智光秀の出生については、生年や出生地に関して多様な異説が存在し、それぞれの主張には歴史的な背景や資料があります。これらの異説は光秀の人物像や歴史的役割を理解する上で重要な要素となっています。

明智光綱が光秀の父親であるという証拠は何があるのか

明智光綱が明智光秀の父親であるという説には、いくつかの証拠と疑問点が存在します。以下にその主要な点をまとめます。

## 明智光綱が父親であるとされる証拠

1. **系図の記録**: 明智光秀の系図には、光綱が父親であると記載されているものがあり、特に『明智氏一族宮城家相伝系図書』や『続群書類従』などにおいて、光秀は光綱の子として言及されています。

2. **歴史的背景**: 明智氏は清和源氏の流れを汲む土岐氏の庶流であり、光綱はこの名門出身であるため、光秀も名家の出自を持つ可能性があります。

3. **文献による支持**: 一部の文献では、光秀が生まれた際に光綱が病弱であったため、光秀を養子として迎えたという説も存在します。

## 疑問点と異説

1. **実在性の疑問**: 光綱が実在したかどうかについては疑問が残ります。史料によって父親の名前が異なること(光隆や光国など)から、光綱が実在しない可能性も示唆されています。

2. **詐称説**: 光秀が「土岐明智氏」を自称していた可能性もあり、これは彼が名門出身であることを利用して出世を図った可能性を示唆しています。

3. **他の父親説**: 光秀の実父として進士信周や他の人物が提唱されることもあり、これにより光綱が父親でない可能性も考慮されています。

## 結論

明智光綱が明智光秀の父親であるという説には一定の支持がありますが、その実在性や他の候補者との関係から、確固たる証拠は不足しています。今後、新たな史料が発見されることによって、この問題に対する理解が深まることが期待されます。

明智光綱が光秀の父親とされる理由は何か

明智光秀の父親が明智光綱であるとされる理由は、主に歴史的な文献や系図に基づいていますが、その実態は非常に不明確で、いくつかの異なる説が存在します。

## 明智光綱の位置づけ

1. **系図の記載**: 明智光綱(みつつな)は、いくつかの系図や軍記物において光秀の父として言及されています。特に「明智系図」や「明智軍記」などがその根拠とされています。これらの文献は、明智氏の家系を記述しており、光綱が光秀の父であるとする情報が含まれています。

2. **家族関係**: 光秀は美濃国出身であり、明智氏は土岐氏の支流とされています。光綱は美濃で活動していた武将であり、斎藤道三に仕えていたとされることから、光秀もその家系に属する可能性が高いと考えられています。

3. **歴史的背景**: 光綱は1497年に生まれ、若狭守護・武田信豊の娘を妻として迎えたとされ、彼との間に光秀が生まれた可能性があります。このような家族構成は、当時の武士社会における結婚戦略や血縁関係を反映しています。

## 諸説と疑問

- **異なる父親説**: 光秀の父親については他にも「明智光隆」や「明智光国」といった名前が挙げられており、これらの説も存在します。また、一部では光秀が自らの出自を詐称していた可能性も指摘されています。

- **史料の不足**: 明智家に関する資料は少なく、そのため系図の信憑性には疑問が残ります。多くの情報は伝承や後世の文献から来ており、確固たる証拠が不足しています。

## 結論

明智光秀の父親が明智光綱であるという説は、主に歴史的な文献や系図から来ているものの、その実態は不明瞭です。多くの異なる説が存在し、確定的な証拠がないため、この問題にはさらなる研究が必要です。

明智光安~明智光忠/明智光綱/明智光安/浅井井伴/浅井井規~

明智光安

明智光安(あけち みつやす)は、戦国時代の武将で、明智光継の三男として1500年に生まれ、1556年に亡くなりました。彼は明智光秀の叔父であり、光秀の後見人として知られています。

## 生涯

**家族背景と初期の役割**

- 明智光安は、兄・明智光綱が若くして亡くなった後、その子である光秀の後見を務めました。このため、光安は実質的に明智家の家政を担うことになりました。

- 光安は斎藤道三に接近し、彼の娘を妻に迎えることで、道三との関係を深めました。

**戦いと最期**

- 弘治2年(1556年)、道三の子・義龍との対立が激化し、光安は義龍側の攻撃を受けて明智城に籠城しました。最終的に義龍軍に敗れ、自害することになりますが、その際、光安は子の秀満を光秀に託して脱出させました。

- 彼の死は、戦国時代の武将としての悲劇的な結末を象徴しています。光安は明智城を守るために戦い抜き、その最期を迎えました。

## 歴史的評価

明智光安については多くの謎が残されており、彼の生涯や業績について確実な記録は少ないものの、彼が明智家において重要な役割を果たしたことは間違いありません。特に、光秀との関係や家族への影響力が評価されています。

## 文化的影響

近年では、大河ドラマ『麒麟がくる』で描かれたことで注目を集めました。このドラマでは、光安が主人公・明智光秀に対して深い愛情と責任感を持つキャラクターとして描かれ、多くの視聴者に印象を残しました。

このように、明智光安は戦国時代の複雑な人間関係と権力闘争の中で重要な役割を果たした武将であり、その生涯は日本歴史において興味深い一ページとなっています。

明智光安と明智光秀の関係はどうだったの

明智光安と明智光秀の関係は、主に叔父と甥の関係であり、光安は光秀の後見人として重要な役割を果たしました。

### 家族関係

- **明智光安**は、美濃の武将で、明智光継の三男として生まれました。彼の兄、明智光綱が光秀の父とされており、したがって光安は光秀の叔父にあたります。

### 後見人としての役割

光安は、光秀が幼少期だった頃に後見人となり、明智家の家督を一時的に引き継ぎました。光綱が早世したため、光秀が元服するまでの間、光安が家を支えることになりました。光秀が成長して元服した後も、光安が明智城主として家を運営し続けたという説があります。

### 最期

明智城は斎藤義龍に攻められ、光安は籠城戦を選びました。その際、彼は「逃げて生き延び、明智家を再興してほしい」と光秀に託し、自らは城に残る道を選びました。最終的には、明智城が陥落し、光安はそこで命を落としました。

このように、明智光安と明智光秀は血縁関係だけでなく、その時代の激動の中で互いに支え合う重要な存在でした。

明智光安が城を枕に討死したというのは本当なの

明智光安が城を枕に討死したという話は、歴史的に確認された事実とされています。この出来事は弘治2年(1556年)9月26日に起こり、光安は明智城に籠城し、斎藤義龍の軍に攻められた際に自害したと伝えられています。

### **詳細**

- **背景**: 明智光安は明智光秀の叔父であり、斎藤道三の家臣として活動していました。道三が長良川の戦いで敗死した後、光安は義龍の攻撃を受けて明智城に籠城しました.

- **討死の状況**: 光安は、明智家の再興を託すために甥の光秀に脱出を命じ、自らは自害する決断を下しました。この行動は武士としての忠義を示すものとされています.

このように、光安が城を枕に討死したというエピソードは、彼の忠誠心や武士道を象徴する重要な出来事として語り継がれています。

明智光安が光秀の後見人になった理由は何だったの

明智光安が明智光秀の後見人になった理由は、光秀の父である明智光綱が早世したためです。光綱が亡くなった際、光秀はまだ幼く、家督を継ぐには早すぎたため、叔父の光安が後見役として彼を支えることになりました。

具体的には、光安は光綱の弟であり、光秀の教育や明智家の家政を担う役割を果たしました。光安は明智家を盛り立てるために奔走し、領国経営を行いながら、光秀が武芸や学問に励む環境を整えました。また、光秀が元服する際には家督を任せようとしましたが、光秀はこれを固辞し、光安は引き続き明智家の中心として活動しました。

このように、明智光安が光秀の後見人となった背景には、家族の早逝とその後の家族再興への強い意志がありました。

明智光安が信長の野望・武将能力評価でどのくらい評価されたの

明智光安の『信長の野望』シリーズにおける武将能力評価は、主に以下のようになります。

## 信長の野望・大志

- **統率**: 60

- **武勇**: 36

- **知略**: 66

- **内政**: 52

- **外政**: 59

この作品では、光安の武勇が特に低く評価されていますが、知略は比較的高めです。

## 信長の野望・新生

- **統率**: 55

- **武勇**: 38

- **知略**: 66

- **政務**: 53

新生では、統率が低下し、全体的な評価も若干下がった印象がありますが、知略は変わらず高い評価を受けています。

## 総評

明智光安は、武勇以外は50〜60台の能力を持ち、特に知略が高いことが特徴です。彼の能力は平凡ですが、特定の戦略や状況によっては有用な武将とされています。

明智光安が登場する他の歴史小説やゲームはあるの

明智光安が登場する歴史小説やゲームについて、以下の情報があります。

## 歴史小説

1. **鳶色の夢 惟任将軍記・光秀と天海と玄琳**

- 著者:聞間一郎

- 内容:明智光秀に関連する歴史的事件を描いた作品で、光安の役割や彼の家族についても触れられています。光秀の成長や本能寺の変に関する新しい視点が提供されています。

## ゲーム

1. **信長の野望シリーズ**

- 明智光安は「信長の野望」シリーズに登場し、特に最新作「信長の野望・新生」では彼の能力や特性が詳細に設定されています。光安は保守的な主義を持ち、戦法として「底力」を持ち、自部隊の体力回復を行うことができます。

このように、明智光安は歴史小説やゲームを通じて、その人物像や歴史的背景が描かれています。

浅井井伴~明智光忠/明智光綱/明智光安/浅井井伴/浅井井規~

浅井井伴

浅井井伴(あざいいとも)は、戦国時代の日本における武将であり、浅井氏の家臣として知られています。彼は近江横山城主である浅井井演の子であり、別名は井量です。生没年は不詳ですが、彼の活動は主に天文年間(1532年 - 1555年)に記録されています。

## 経歴

- **家族背景**: 浅井井伴は浅井氏の一族で、父は浅井井演です。彼には弟がいるとされ、その子孫に浅井井規がいます。

- **代官職**: 彼は天文11年(1542年)から元亀2年(1571年)まで北江菅浦の代官を務め、この期間に多くの発給文書に署名しています。特に『菅浦文書』には、彼の署名や花押が多数残されています。

- **政治的役割**: 浅井井伴は菅浦地域の支配を強化し、領主としての権限を持っていました。彼の代官としての活動は、地域社会における権力構造や経済的な影響を与えたと考えられています。

## 歴史的意義

浅井井伴は、浅井氏が地域を支配する過程で重要な役割を果たしました。彼の代官職は、浅井氏による菅浦支配の安定期を象徴しており、戦国時代における地方政治や経済の変化を理解する上で欠かせない存在です。

このように、浅井井伴は戦国時代の武将としてだけでなく、地域統治者としても重要な人物であり、その影響力は彼の死後も続いたとされています。

浅井井伴はどのような人物だったの

浅井井伴(あざい いとも)は、戦国時代の武将であり、浅井氏の家臣として知られています。彼は近江国の横山城主、浅井井演の子であり、別名として井量(いりょう)や弥太郎(やたろう)も持っています。生没年は不詳ですが、彼の活動は天文年間から元亀年間にかけて記録されています。

## **経歴**

- **代官としての役割**: 浅井井伴は、天文11年(1542年)から元亀2年(1571年)まで北江菅浦(現在の長浜市)で代官を務めました。この期間に多くの発給文書に「木工助・井伴」と署名しており、実質的な支配権を持つ存在として機能していました。

- **支配体制の変化**: 彼が代官として舟の徴用権を行使したことから、浅井氏の支配下で代官が年貢や公事銭を受け取るだけでなく、実質的な支配権を有するようになったことが示されています。

## **家族**

- **子供**: 浅井井伴には子供があり、その一人が浅井井規(あざい いのり)です。井規もまた浅井氏に仕え、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動しました。

浅井井伴は、浅井氏の中で重要な役割を果たし、その家族と共に戦国時代の激動の中で活動していた武将でした。

浅井井伴が菅浦の代官になった理由は

浅井井伴が菅浦の代官になった理由は、彼の家族背景と浅井氏の支配体制に深く関連しています。浅井氏は、戦国時代において近江地域で強力な勢力を持っており、菅浦を含む地域の支配を強化していました。井伴は天文13年(1544年)に代官に任命され、その後元亀4年(1571年)までこの役職を務めました。

彼の任命は、浅井氏による菅浦の支配が安定期に入ったことを示しています。代官としての井伴は、単なる年貢徴収者ではなく、実質的な権力を持つ存在となり、特に戦時には菅浦から多くの舟を徴用する権利を行使しました。これにより、浅井氏は地域の自治権を奪い、支配体制を強化しました。

また、井伴が代官として任命された背景には、彼自身の家族的な立場や浅井氏の地域支配の強化が影響しており、その結果として菅浦との関係が形成されました。

浅井井伴と浅井井規の関係は

浅井井伴と浅井井規は、戦国時代の日本における浅井氏の家族関係にあります。

## 浅井井伴

- **役職**: 浅井氏の家臣であり、北江菅浦(現:長浜市)の代官を務めた。

- **親族**: 祖父は横山城主の浅井井演で、彼自身も浅井氏の一門に属する重要な人物であった.

## 浅井井規

- **役職**: 浅井氏の一門衆として活動し、父・井伴の後を継いだ。

- **親族**: 浅井長政とは再従兄弟(またいとこ)の関係にあり、これは浅井氏内部での血縁的なつながりを示している.

## 二人の関係

浅井井規は浅井井伴の子であり、父から受け継いだ地位や責任を持っていた。彼らは共に浅井氏に仕え、その忠誠心と家族の絆が戦国時代の厳しい状況下で重要な役割を果たしていた.

浅井井伴が支配した菅浦の状況は

浅井井伴が支配した菅浦の状況は、戦国時代の地域支配と経済活動の変化を反映しています。以下にその主要な点をまとめます。

## 浅井氏の支配下での状況

- **支配の確立**: 浅井氏による菅浦の支配は天文9年(1540年)以降に始まり、特に天文13年には浅井井伴が代官として任命されました。この時期から元亀4年(1573年)にかけて、浅井氏の支配は安定しました。

- **自治権の変化**: 菅浦は以前の領主に対して協力的でない姿勢を持っていましたが、浅井氏の支配下では年貢や物資の徴収が厳格になり、自治権は大きく制限されました。特に、浅井氏は年貢の徴収方法を維持しつつ、戦時には大量の舟を徴用するなど、住民に対する負担を増加させました。

## 経済活動と社会構造

- **主要産業**: 菅浦では油桐や米が栽培され、油桐から得られる油は重要な産業となりました。この油は灯りや料理に使用され、地域経済に大きな影響を与えました。

- **役負担と借金問題**: 浅井氏の支配下では、役負担が増加し、住民は借金問題にも直面しました。特に、菅浦が他者から借りた資金の返済問題が発生し、これが地域社会に緊張をもたらしました。

## まとめ

浅井井伴による菅浦の支配は、地域住民にとって厳しいものであり、経済的な負担や自治権の喪失を伴いました。これにより、菅浦は戦国時代における領主と農民との関係を象徴する事例となっています。

浅井氏が滅亡するまでの経緯は

浅井氏の滅亡までの経緯は、戦国時代の政治的な動きと戦闘の結果によって形成されました。以下にその主要な出来事を整理します。

## 浅井氏の台頭

- **初期の勢力拡大**: 浅井氏は、元々京極氏の家臣でしたが、内紛を利用して独立し、近江での地位を確立しました。特に、浅井亮政が国人一揆の盟主となり、勢力を強めました。

## 織田信長との同盟と対立

- **同盟関係**: 浅井長政は織田信長の妹お市を妻に迎え、信長との同盟を結びました。この時期、両者は友好関係にありました。

- **朝倉家との関係**: 浅井氏は朝倉氏とも深い関係にあり、信長との同盟にもかかわらず朝倉家を優先する姿勢を見せました。

## 姉川の戦いとその後

- **姉川の戦い(1570年)**: 信長が朝倉氏討伐を決定し、浅井氏との同盟を無視して攻撃を開始したことで、浅井長政は信長に対抗することになります。この戦いで浅井・朝倉連合軍は敗北し、浅井氏は窮地に追い込まれました。

## 浅井・朝倉連合の崩壊

- **朝倉氏の滅亡(1573年)**: 信長は朝倉義景を討ち取り、一乗谷を焼き払いました。これにより浅井氏は孤立し、次第に信長の圧力が強まりました。

## 小谷城攻撃と滅亡

- **小谷城包囲**: 信長は再度小谷城を包囲し、羽柴秀吉の軍が攻撃に参加しました。最終的に浅井長政とその父久政は自害し、浅井氏は滅亡しました。

このように、浅井氏の滅亡は信長との同盟から敵対へと転じた結果であり、戦国時代の複雑な政治情勢が影響したものです。

浅井井規~明智光忠/明智光綱/明智光安/浅井井伴/浅井井規~

浅井井規

浅井井規(あざい いのり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、近江の戦国大名・浅井長政の家臣です。通称は七郎であり、彼は浅井氏の一門に属し、父は浅井井伴(いとも)です。生年は不詳ですが、天正元年(1573年)9月に亡くなりました.

## 経歴

- **出自と家族**: 浅井井規は、今浜菅浦の代官を務めた浅井井伴の子として生まれました。彼は主君・浅井長政とは再従兄弟の関係にあり、祖父の浅井井演は横山城の城代を務めていました.

- **軍事活動**: 元亀2年(1571年)、浅井長政が鎌刃城を攻める際、井規は先手足軽大将として5千の兵を指揮しましたが、木下秀吉の援軍に遭遇し、敗北を喫しました(箕浦合戦).

- **裏切りと最期**: 天正元年(1573年)9月、小谷城籠城戦では、井規が秀吉に内応し、織田勢を城内に招き入れる形で裏切りが行われました。この行為が原因で、信長によって殺される運命を辿ります.

## 歴史的背景

浅井井規の生涯は、戦国時代の混乱と裏切りの象徴的な例とされています。彼の行動は、当時の武士道における忠誠心と裏切りに対する葛藤を反映しており、その非業の死は多くの歴史書や物語に語られています。特に彼が主君を裏切った経緯や、その結果として迎えた悲劇的な結末は、戦国時代特有の厳しい現実を物語っています.

浅井井規はどのような戦略を用いたの

浅井井規(あざい いのり)は、戦国時代の武将であり、浅井長政の家臣として重要な役割を果たしました。彼が用いた戦略は、主に以下のようなものです。

## 戦略的裏切りと内通

**織田方への寝返り**

井規は、最終的に織田信長の配下である木下秀吉に内通することを決断しました。元亀2年(1571年)には、鎌刃城を攻め立てる際に、秀吉からの援軍が駆けつけたことで形勢が逆転し、彼は敗北を喫しました。この時、井規は秀吉と密接な関係を持つようになり、彼の指示に従って行動することとなります。

**小谷城の陥落**

天正元年(1573年)には、小谷城籠城戦において、井規は織田軍を城内に招き入れる役割を果たしました。彼は浅井家の他の家臣と共に城を明け渡し、結果として浅井長政は自害し、浅井家は滅亡しました。

## 戦闘での役割

**合戦での指揮**

井規は合戦でも重要な指揮官として活動しました。元亀2年には、先手足軽大将として5千の兵を率いて鎌刃城攻撃に参加しましたが、木下秀吉の巧妙な策略によって敗北しました。また、彼は小谷城防衛においても重要な役割を果たしましたが、その結果が裏切りにつながることとなりました。

## 結果と影響

井規の裏切りは浅井家の滅亡を加速させました。彼が織田方に寝返ったことで、小谷城は陥落し、浅井長政やその一族は自害する運命を辿りました。このように、浅井井規は戦国時代において非常に重要な戦略的決断を下し、その結果として彼自身と彼の主君である浅井長政の運命を大きく変えることになりました。

浅井井規が織田信長に殺された理由は

浅井井規が織田信長に殺された理由は、彼が浅井家を裏切り、織田方に内通したためです。1573年9月、小谷城の籠城戦において、井規は豊臣秀吉に協力し、織田軍を城内に引き入れました。この行動は、浅井家に対する裏切りと見なされました。

具体的には、井規は秀吉の調略を受け入れ、浅井家の防衛を放棄して織田軍を招き入れる形で小谷城の陥落を助けました。その結果、信長は彼を裏切り者として処罰し、誅殺することを決定しました。この事件は、信長が浅井家の滅亡を見せしめとして利用したことも示しています。

浅井井規と木下秀吉の関係はどうだったの

浅井井規と木下秀吉の関係は、戦国時代の権力闘争における裏切りと策略の象徴的な例です。

## 浅井井規の背景

浅井井規(あざい いのり)は、浅井長政の家臣であり、彼の従兄弟にあたります。井規は横山城の守将として知られ、浅井家に忠誠を誓っていました。

## 木下秀吉との対立

木下秀吉(後の豊臣秀吉)は、織田信長の部将として浅井家を攻撃する立場にありました。彼は巧妙な策略を用いて、浅井家臣団を分断し、次々と寝返らせることに成功しました。特に、元亀2年(1571年)には、井規が鎌刃城を攻める際に秀吉の援軍が駆けつけ、大きな敗北を喫しました。

## 裏切りとその結果

秀吉は井規に内通を持ちかける密使を送りましたが、最初は拒否していました。しかし、最終的には彼は秀吉への内通を決断し、その結果として浅井家は滅亡へと向かいました。1573年には小谷城が陥落し、長政が自害する事態となりました。この際、井規も処刑される運命を辿りましたが、彼の息子は秀吉によって保護されました。

このように、浅井井規と木下秀吉の関係は、戦国時代における忠誠心と裏切りの複雑な相互作用を示しています。

浅井井規が主君浅井長政とどのような関係にあったの

浅井井規(あざい いのり)は、戦国時代の武将で、近江の大名・浅井長政の家臣でした。彼は浅井氏の一門衆であり、主君である長政とは再従兄弟(またいとこ)の関係にありました。

## 浅井井規と浅井長政の関係

- **血縁関係**: 浅井井規は、父が浅井井伴(いとも)で、長政はその再従兄弟にあたります。このため、二人は家族的な絆を持っていました。

- **忠誠心と役割**: 浅井井規は長政に対して忠実に仕え、戦闘や城の防衛において重要な役割を果たしました。特に、元亀2年(1571年)には、長政から指示を受けて鎌刃城への攻撃を行ったことが記録されています。

- **最期**: 天正元年(1573年)、浅井氏が織田信長との戦いで滅亡する際、井規は信長側からの誘いを受けて内通する決断をしました。この結果、小谷城が陥落し、長政は自害しました。井規はその後、信長によって処刑されました。

このように、浅井井規は主君・浅井長政との深い血縁関係と忠誠心を持ちながらも、戦国時代の厳しい状況下で複雑な選択を迫られた武将でした。

浅井井規が戦国時代で活躍した他の武将とどう違ったの

浅井井規(あざい いのり)は、戦国時代の武将であり、近江の浅井氏に仕えていましたが、他の武将と比較していくつかの点で際立った特徴があります。

## 浅井井規の特異性

**家族関係と地位**

- 浅井井規は、浅井長政の従兄弟であり、浅井家の一門衆として重要な役割を果たしました。彼の家族背景は、戦国時代における武士の忠誠心や名誉に影響を与えました。

**戦闘での役割**

- 井規は、元亀2年(1571年)の箕浦合戦などに参加しましたが、彼の指揮する部隊は敵軍に敗北し、戦績は芳しくありませんでした。このような失敗は、他の武将が成功を収める中で彼を際立たせる要因となりました。

**裏切りとその結果**

- 井規は最終的に主君である浅井長政を裏切り、織田信長側に寝返りました。この行動は当時の武士道に反するものであり、多くの武将が忠義を重んじる中で彼だけが異なる選択をしたことが際立っています。彼は小谷城籠城戦で織田勢に内応した結果、信長によって殺されました。

## 他の武将との違い

- **忠誠心と裏切り**: 戦国時代には多くの武将が主君への忠誠を重んじた中で、井規は裏切りを選択しました。この選択が彼に悲劇的な結末をもたらした点が特異です。

- **戦略的判断**: 彼は短期的な利益を追求した結果として不利な状況に陥りました。他の武将たちが連携や同盟を重視する中で、井規は孤立し、最終的には自らの命取りとなる判断を下しました。

このように、浅井井規は他の武将と比較して、その忠誠心や戦略的判断において独自の道を選び、その結果として悲劇的な運命を辿った点が際立っています。