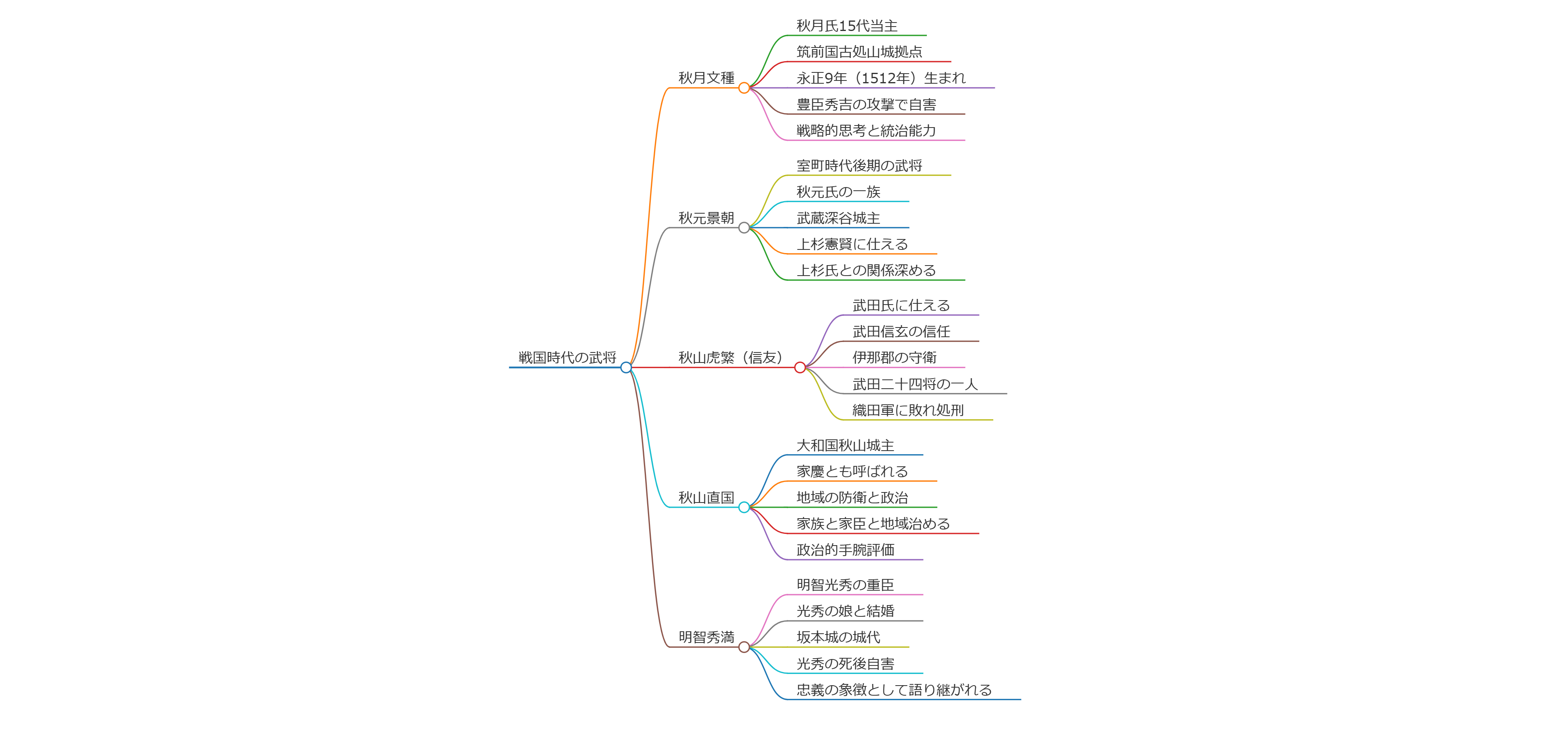

秋月文種

秋月文種(あきづき ふみたね)は、戦国時代の武将で、秋月氏の15代当主です。

彼は筑前国の古処山城を拠点に活動しました。

文種は、永正9年(1512年)に生まれ、戦国時代の激動の中で数々の戦闘に参加しました。

彼の治世は、地域の安定と発展に寄与しましたが、最終的には豊臣秀吉の攻撃を受け、自害に追い込まれました。

秋元景朝

秋元景朝(あきもと かげとも)は、室町時代後期の武将で、秋元氏の一族です。

彼は1525年に生まれ、上杉憲賢に仕えました。

景朝は、武蔵深谷城主として知られ、彼の子供である秋元長朝もまた有名な武将です。

景朝は、戦国時代の混乱の中で、地域の防衛に尽力しました。

秋山虎繁(信友)

秋山虎繁(あきやま とらしげ)、またの名を信友は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、甲斐国の武田氏に仕えました。

彼は1527年に生まれ、武田信玄の信任を受けて多くの戦闘に参加しました。

虎繁は、特に伊那郡の守衛として知られ、武田二十四将の一人として名を馳せました。

彼は1575年に織田軍に敗れ、処刑されました。

秋山直国

秋山直国(あきやま なおくに)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将で、大和国の秋山城主でした。

彼は、家慶とも呼ばれ、地域の防衛や政治において重要な役割を果たしました。

直国は、戦国時代の混乱の中で、家族や家臣と共に地域を治めました。

明智秀満

明智秀満(あけち ひでみつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、明智光秀の重臣として知られています。

彼は、光秀の娘と結婚し、坂本城の城代としても活躍しました。

秀満は、光秀の死後、彼の家族を守るために自害し、坂本城に火を放ちました。

彼の行動は、光秀への忠誠心を示すものでした。

秋月文種

秋月文種(あきづき ふみたね)は、戦国時代の武将で、秋月氏の15代当主です。

彼は筑前国の古処山城を拠点に活動しました。

文種は、永正9年(1512年)に生まれ、戦国時代の激動の中で数々の戦闘に参加しました。

彼の治世は、地域の安定と発展に寄与しましたが、最終的には豊臣秀吉の攻撃を受け、自害に追い込まれました。

文種は、特にその戦略的な思考と地域の統治能力で知られています。

秋元景朝

秋元景朝(あきもと かげとも)は、室町時代後期の武将で、秋元氏の一族です。

彼は1525年に生まれ、上杉憲賢に仕えました。

景朝は、武蔵深谷城主として知られ、彼の子供である秋元長朝もまた有名な武将です。

景朝は、戦国時代の混乱の中で、地域の防衛に尽力しました。

彼は、特に上杉氏との関係を深め、地域の安定に貢献しました。

秋山虎繁(信友)

秋山虎繁(あきやま とらしげ)、またの名を信友は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、甲斐国の武田氏に仕えました。

彼は1527年に生まれ、武田信玄の信任を受けて多くの戦闘に参加しました。

虎繁は、特に伊那郡の守衛として知られ、武田二十四将の一人として名を馳せました。

彼は1575年に織田軍に敗れ、処刑されましたが、その戦闘での勇敢さは後世に語り継がれています。

秋山直国

秋山直国(あきやま なおくに)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将で、大和国の秋山城主でした。

彼は、家慶とも呼ばれ、地域の防衛や政治において重要な役割を果たしました。

直国は、戦国時代の混乱の中で、家族や家臣と共に地域を治め、特にその政治的手腕が評価されました。

明智秀満

明智秀満(あけち ひでみつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、明智光秀の重臣として知られています。

彼は、光秀の娘と結婚し、坂本城の城代としても活躍しました。

秀満は、光秀の死後、彼の家族を守るために自害し、坂本城に火を放ちました。

彼の行動は、光秀への忠誠心を示すものであり、彼の名は忠義の象徴として語り継がれています。

秋月文種~秋月文種/秋元景朝/秋山虎繁(信友)/秋山直国/明智秀満~

秋月文種

秋月文種(あきづき ふみたね)は、戦国時代の武将であり、秋月氏の第15代当主です。彼は1512年に生まれ、1557年に亡くなりました。文種は、筑前国の古処山城を拠点とし、当時の大内氏や大友氏といった有力な勢力と関わりを持ちながら生涯を送りました。

## 生涯

- **出自と家督相続**: 文種は、秋月氏14代当主・秋月種時の嫡男として誕生しました。1531年に父の死去に伴い家督を継承し、当時の中国地方の有力者である大内義隆に従属しました.

- **大内氏との関係**: 文種は、大内氏と大友氏との和睦に貢献し、1541年には幕臣に任じられました。また、彼は神社の祭祀にも関与し、地域社会での地位を確立しました.

- **転機と反旗**: 1551年、大内義隆が家臣による謀反で自害すると、文種は大友宗麟に仕官しました。しかし、1557年には毛利元就が北九州に進出すると、文種は大友氏に反旗を翻しました。これにより、大友氏から討伐命令が下されました.

- **最期**: 文種は古処山城で徹底抗戦しましたが、多勢に無勢であり、嫡男の晴種と共に自刃しました。彼の死後、秋月氏は一時的に滅亡し、多くの所領を失いましたが、一部は家臣によって守られました.

## 重要情報

| 項目 | 詳細 |

|------------|------------------------|

| 生誕 | 永正9年(1512年) |

| 死没 | 弘治3年7月12日(1557年) |

| 別名 | 種方 |

| 官位 | 中務大輔、長門守 |

| 主君 | 大内義隆→大友義鎮→毛利元就 |

| 氏族 | 秋月氏 |

| 子 | 晴種、種実、高橋種冬など |

秋月文種は、その悲劇的な最期とともに、日本の戦国時代における重要な武将の一人として記憶されています。

秋月文種の生涯についてもっと知りたい

秋月文種(あきづき ふみたね)は、戦国時代の武将であり、秋月氏の第15代当主です。彼の生涯は、戦国の動乱や家族の運命に深く関わっています。

## 生涯の概要

- **生誕**: 永正9年(1512年)、筑前国の国人である秋月氏14代当主・秋月種時の嫡男として誕生しました。

- **家督相続**: 享禄4年(1531年)、父・種時の死去により家督を継承し、当主となりました。この頃、彼は大内義隆に従属し、複数の国の守護を兼任していました。

## 主な出来事

- **幕臣任命**: 天文10年(1541年)、大内義隆の推挙により室町幕府の幕臣に任じられました。大内氏と大友氏との和睦に貢献したとされています。

- **神社祭祀への関与**: 天文12年(1543年)、砥上神社で初めて祭祀が行われた際、文種は神殿の造営に関与し、祭祀料を寄進しました。

## 転機と最期

- **大内義隆の死**: 天文20年(1551年)、大内義隆が家臣・陶晴賢の謀反によって自害すると、文種は豊前国の大友義鎮に属しました。

- **毛利氏との連携**: 弘治3年(1557年)、毛利元就が北九州に進出する中で、文種は大友氏に反旗を翻し、毛利氏と手を結びました。このため、大友義鎮は彼を討伐するために軍を派遣しました。

- **古処山城での抗戦**: 文種は古処山城で徹底抗戦しましたが、数に勝てず、嫡男・晴種と共に自刃しました。これにより秋月氏は一時滅亡し、多くの所領を失いました。

## 家族と後継

文種には複数の子供がおり、特に嫡子・晴種が知られています。彼らは家臣によって守られ、毛利氏のもとへ逃れました。文種と晴種の死後も秋月氏は再興される道を模索しますが、一時的にはその勢力を失いました。

秋月文種は、その生涯を通じて戦国時代の激動に翻弄されつつも、武将として名を残しました。

秋月文種が大内家から大友家に移った理由は

秋月文種が大内家から大友家に移った理由は、主に大内家の衰退と政治的な状況の変化に起因しています。

## 大内家の衰退

1551年、大内義隆が陶隆房の謀反によって自害する「大寧寺の変」が発生しました。この事件により、大内家は急速に衰退し、実権を握った陶隆房が大内家を支配することになります。このような混乱の中で、秋月文種は大内家の将来に不安を抱くようになりました。

## 大友家への移行

大内家が衰退する中で、大友宗麟がその影響力を強めており、秋月文種は大友家に従属することを決意しました。特に、文種は1541年に義隆の推挙で幕臣となるなど、大内家との関係を深めていましたが、その後の政治的な変動によって大友家への移行が必要とされました。

## 最終的な独立

さらに、1557年には毛利元就が大内家の傀儡政権を倒すと、文種は毛利氏の誘いを受けて大友氏から独立することを決意します。これにより、彼は大友家との関係を断ち、新たな道を歩むことになりました。

このように、秋月文種の移籍は戦国時代における権力闘争と彼自身の政治的判断によるものであり、大内家の衰退と大友家の台頭が重要な要因となっています。

秋月文種が毛利元就に切り捨てられた理由は

秋月文種が毛利元就に切り捨てられた理由は、彼の政治的立場の変化と毛利家の戦略的判断にあります。

## 背景

秋月文種は、戦国時代の武将であり、筑前国の秋月氏の当主でした。彼は大内義隆や大友義鎮に仕官し、最終的には毛利元就に接触しました。文種は毛利元就の調略に応じて大友氏に反旗を翻し、毛利家との連携を試みました。

## 切り捨てられた理由

文種が毛利元就に見捨てられた主な理由は以下の通りです:

1. **戦略的価値の低下**: 文種が大友氏に対抗するために毛利側に寝返ったことが明らかになると、大友義鎮は彼を討伐するために軍を派遣しました。毛利元就は文種を一時的な利用価値として見ていたため、彼の状況が厳しくなった際には支援を行わなかった。

2. **大友氏との対立**: 大友氏が文種討伐のために大軍を派遣した結果、文種は古処山城で籠城しましたが、最終的には敗北し、自害することとなりました。この状況で毛利元就は介入せず、文種を見捨てる選択をしました。

3. **政治的計算**: 毛利元就は中国地方での勢力拡大を目指しており、文種を助けるよりも自らの利益を優先した結果、彼を切り捨てる決断を下しました。

このような背景から、秋月文種は毛利元就によって切り捨てられ、その後自害することになりました。

秋月文種の戦略や戦闘スタイルについて教えて

秋月文種(あきづき ふみたね)は、戦国時代の武将であり、秋月氏の15代当主として知られています。彼は筑前国の古処山城を拠点にし、戦略や戦闘スタイルにおいて独自の特徴を持っていました。

## 戦略

**領地保全と拡大**

秋月文種は「領地保全」を志しながらも、北九州の統一を目指して領地を拡大することを計画しました。彼の領内には博多商圏があり、この経済的基盤が彼の戦略に重要な役割を果たしました。周囲には大友家や龍造寺家など強力な勢力が存在しており、慎重な外交が求められました。特に、大友家との接近を図りつつ、龍造寺家を攻撃するという現実的なアプローチを取っていました。

**内政と経済基盤**

秋月家は博多商圏から得た利益を活用し、経済基盤を強化しました。この商圏は彼の領地防衛や外交活動において大きな助けとなり、周辺勢力への援軍要請や連携を行う余裕を生み出しました。

## 戦闘スタイル

**兵力と戦法**

秋月文種は「急襲」という戦法を用いることができ、敵部隊の兵力を減少させる効果がありました。彼自身の統率力は高く評価されており、特に63という武勇の数値は彼の戦闘能力の高さを示しています。

**内政と外交**

内政面では、商業活動によって得た資源を元に他勢力との交渉や連携を図りました。また、周囲には同盟関係が固まっていたため、無謀な領地拡大は避ける必要がありました。このため、常に状況判断に優れた外交的アプローチを心掛けていました。

## 結論

秋月文種は、自身の領地を守りつつも積極的に拡大しようとした戦国武将であり、その戦略は経済基盤の強化と慎重な外交によって支えられていました。彼の戦闘スタイルは急襲などの戦法によって特徴づけられ、高い統率力と武勇で知られています。

秋月文種の息子たちはどんな人だったの

秋月文種の息子たちは、戦国時代においてそれぞれ異なる道を歩みました。文種は、秋月氏の第15代当主であり、彼の死後、息子たちは毛利家に逃れることになります。

## 息子たちの概要

1. **秋月晴種(はるたね)**

- 文種の嫡男であり、父と共に古処山城で自刃しました。彼の死は秋月氏にとって大きな打撃となり、家系が一時的に滅亡する原因となりました。

2. **秋月種実(たねざね)**

- 次男であり、兄弟の中で中心的な存在となりました。彼は毛利家に逃れた後、別の家を継ぎ、大友家に対抗するために活動しました。最終的には大友家と戦い、一時的に勝利を収めるものの、その後敗北し、大友家の傘下に入ります。

3. **秋月種冬(たねふゆ)**

- 三男であり、古処山城から脱出した後、高橋鑑種の養子となりました。彼は高橋家の家督を継ぎ、高橋種冬と名乗ります。

4. **長野種信(ながの とものぶ)**

- 四男であり、兄の種実と共に再起を図りましたが、豊前長野氏当主が戦死したため、長野家を継いで長野種信となります。彼は豊臣秀吉の九州平定に際して秀吉側につくことになります。

5. **原田親種室(はらだ ちかくに むろ)**

- 文種には娘もおり、原田親種に嫁いでいます。彼女については詳細な情報は少ないですが、戦国時代の混乱の中で過酷な運命を辿ったと考えられます。

## 結論

秋月文種の息子たちは、それぞれ異なる運命を辿りながらも、戦国時代という tumultuous な時代背景の中で生き抜きました。特に次男の秋月種実は、その後の秋月家復興に重要な役割を果たしましたが、全体としては多くの困難に直面したことが伺えます。

秋元景朝~秋月文種/秋元景朝/秋山虎繁(信友)/秋山直国/明智秀満~

秋元景朝

秋元景朝(あきもと かげとも)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、深谷上杉家の有力な家臣でした。彼は大永5年(1525年)に秋元政朝の子として生まれ、天正15年(1587年)に亡くなるまでの生涯を通じて多くの戦闘に参加しました。

## 生涯

**出自と初期の経歴**

- 秋元氏は宇都宮氏の流れを汲む一族であり、景朝はその一員として成長しました。

- 1541年、彼は故あって秋元の地を離れ、深谷上杉家の上杉憲賢の家臣となり、上野台と瀧瀬の2村を拝領しました.

**戦歴と忠誠**

- 景朝は後北条氏との戦いで重臣として活躍し、主君が北条氏に降伏した際にはそれに従いました。

- 彼は岡谷加賀守、井草左衛門、上原出羽守と共に「深谷上杉氏四天王」と称されるほどの重要な武将でした.

**晩年と死去**

- 1587年11月12日(天正15年)、景朝は死去しました。彼の子供である長朝は後に譜代大名として知られるようになります.

## 家族

- **父**: 秋元政朝

- **妻**: 上杉憲政養女である妙耕院

- **子**: 長朝(後の藩主)

## 文化的貢献

景朝は熊野大神社を造営したと伝えられていますが、現在見られる社殿は江戸時代後期に改修されたものです.

秋元景朝は、その生涯を通じて戦国時代の複雑な政治情勢の中で重要な役割を果たし、彼の家系は後世にも影響を与えました。

秋元景朝はどのような戦略で深谷城を守ったの

秋元景朝は、深谷城を守るためにいくつかの戦略を採用しました。彼は上杉憲賢の家臣として、深谷上杉家の有力武将であり、以下のような戦略を展開しました。

## **戦略的背景**

- **地位の確立**: 秋元景朝は、上杉憲政の養女を正室に迎えることで、政治的な地位を強化しました。この婚姻関係により、彼は上杉家内での影響力を高めました。

## **具体的な防衛戦略**

- **軍事的役割**: 景朝は「深谷上杉氏四天王」の一人として知られ、主に岡谷加賀守清英や井草左衛門尉と共に活動しました。彼らは連携して深谷城の防衛にあたりました。

- **情報収集と判断**: 敵の動向を監視し、適切なタイミングで反撃するための準備を整えました。特に、北条氏との戦いでは重臣として戦い、主家が北条氏に降伏した後もその意向に従いました。

## **結果と影響**

秋元景朝の防衛戦略は、深谷城が持ちこたえるための重要な要素となり、彼自身も深谷上杉家内で高く評価されました。また、彼の子である秋元長朝も後に譜代大名として復権し、秋元家はその後も影響力を保ち続けました。

秋元景朝が上杉憲政に仕えた理由は

秋元景朝が上杉憲政に仕えた理由は、主に以下の要素によるものです。

## 家族的結びつき

1. **婚姻関係**: 秋元景朝は上杉憲政の養女である妙耕院を正室に迎えました。この結婚により、彼は上杉家との強い結びつきを持つことになり、家族的な忠誠心が育まれました。

## 政治的背景

2. **戦国時代の状況**: 景朝が活躍した時代は戦国時代であり、各地で大名同士の争いが絶えませんでした。上杉憲政は関東管領として一定の権力を持っており、彼に仕えることで安定した地位を得ることができたと考えられます。

3. **地理的要因**: 景朝は関東地方、特に上野国を拠点としており、上杉家の家臣としての役割を果たすことが自然な流れでした。彼は深谷城主である上杉憲賢に仕え、その後も上杉家に忠誠を尽くしました。

## 忠誠心と戦闘能力

4. **重臣としての役割**: 秋元景朝は北条氏との戦いにおいて重臣として活躍し、深谷四天王と呼ばれる有力な武将の一人として知られていました。主君である上杉憲賢が北条氏に降伏した際には、それに従う姿勢を見せました。

これらの要因から、秋元景朝は上杉憲政に仕える道を選んだと考えられます。

秋元景朝の生涯についてもっと知りたい

秋元景朝(あきもと かげとも)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、深谷上杉家の重臣として知られています。

## 生涯

**出生と家系**

- 秋元景朝は大永5年(1525年)に生まれ、父は秋元政朝です。彼の家系は宇都宮氏に由来し、宇都宮頼綱の子孫が秋元氏を名乗るようになりました。

**仕官と戦歴**

- 天文10年(1541年)、景朝は故あって秋元の地を離れ、深谷上杉家の上杉憲賢に仕官しました。彼は上野台と瀧瀬の2村を拝領し、後北条氏との戦いでは重臣として活躍しましたが、主家が北条氏に降伏すると、それに従いました。景朝は岡谷加賀守、井草左衛門、上原出羽守と共に深谷上杉氏四天王と称されました。

**晩年と死去**

- 天正15年(1587年)11月12日、景朝は亡くなりました。享年63歳で、戒名は「春光院殿気山元景大居士」とされています。彼の子供である長朝は後に譜代大名となり、その名声を引き継ぎました。

**文化的貢献**

- 景朝は熊野大神社を造営したと伝えられていますが、現在のものは江戸時代後期に改修されたものです。また、彼の墓地には正室や側室の墓もあります。

秋元景朝はその生涯を通じて、戦国時代の激動の中で忠誠心を持って主君に仕え、地域社会にも貢献した武将でした。

秋元景朝が上野国に与えられた地の特徴は

秋元景朝が上野国に与えられた地の特徴は、以下のようにまとめられます。

## 地理的特徴

- **位置**: 上野国は利根川の右岸にあり、榛名山の南東麓に広がる台地上に位置しています。この地形は新田開発において高低差が大きく、農業用水の確保が重要な課題となりました。

## 治政と開発

- **新田開発**: 秋元家がこの地域に入封した際、特に注目されたのは「天狗岩用水」の開削事業です。これは利根川から取水し、領内の新田開発を促進するために行われました。用水は慶長7年から9年までの3年間で完成し、地域の農業生産性を大いに向上させました。

- **城と城下町の整備**: 秋元長朝は総社城を築き、その周辺に城下町を整備しました。これにより、地域経済の発展にも寄与しました。

## 文化的背景

- **秋元家の影響**: 秋元家はこの地で32年間支配を行い、その治政は領民から支持されました。光巌寺や元景寺など、秋元家に関連する寺院も存在し、彼らの歴史的な足跡が今も残っています。

このように、秋元景朝が与えられた上野国は、地理的な特徴とともに、彼の治政によって発展した地域であることがわかります。

秋元景朝が関東管領に仕えた背景は

秋元景朝が関東管領に仕えた背景には、彼の家族関係や歴史的な状況が大きく影響しています。

## **家族と出自**

秋元景朝は1525年に生まれ、父は秋元政朝です。彼の家系は上総国(現在の千葉県)に起源を持ち、武士としての地位を築いていました。景朝は上杉憲賢や憲盛に仕えた深谷上杉家の有力武将であり、特に上杉憲政の養女を正室に迎えたことが、彼の地位向上に寄与しました。

## **関東管領との関係**

景朝は1541年に深谷上杉家の家臣として任命され、上野国を拠点としました。この時期、彼は深谷城の城代としても活動し、上杉氏との結びつきを強化しました。彼の主君である上杉憲賢との関係が、景朝が関東管領に仕えるための基盤となりました。

## **歴史的文脈**

戦国時代には、関東地域での権力争いが激化していました。特に後北条氏との対立が重要であり、景朝はその中で重臣として戦いました。彼は深谷上杉氏四天王の一人として知られ、主家の北条氏への従属も経験しました。

このように、秋元景朝が関東管領に仕えた背景には、彼自身の出自や家族の影響、そして当時の政治的状況が大きく影響していると言えます。

秋山虎繁(信友)~秋月文種/秋元景朝/秋山虎繁(信友)/秋山直国/明智秀満~

秋山虎繁(信友)

秋山虎繁(あきやま とらしげ)、またの名を秋山信友(あきやま のぶとも)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、甲斐国の武田氏に仕えた譜代家老です。彼は武田信玄とその後を継いだ勝頼の時代に活動し、武田二十四将の一人としても知られています。

## 基本情報

- **生誕**: 大永7年(1527年)

- **死没**: 天正3年11月26日(1575年12月28日)

- **別名**: 信友、善右衛門尉、晴近、武田の猛牛

- **官位**: 伯耆守

- **氏族**: 秋山氏(武田氏・甲斐源氏)

- **父**: 秋山信任

- **妻**: おつやの方(織田信長の叔母とされる)

## 活動と業績

秋山虎繁は、主に美濃・遠江・三河方面で軍事・外交に従事しました。彼は特に1565年に発生した高野口の戦いで織田方との軍事衝突に関与し、また同年には尾張国の織田信長との同盟交渉でも重要な役割を果たしました。

彼は岩村城の城主としても知られ、1575年には織田家・徳川家連合軍との戦闘で敗北し、降伏を余儀なくされました。降伏後、彼は捕らえられ、妻や家老と共に長良川で逆さ磔に処されたとされています。

## 最期

秋山虎繁は1575年11月26日に処刑され、享年49歳でした。彼の法名は「浄国」とされ、その死後も彼の名は歴史に残り続けています.

秋山虎繁の戦歴についてもっと知りたい

秋山虎繁(あきやま とらしげ)は、戦国時代に活躍した武将で、主に武田信玄とその後継者である勝頼に仕えました。彼の戦歴は多岐にわたり、特に武田家の重要な戦闘に参加したことで知られています。

## **主な戦歴**

- **初期の活動**: 秋山虎繁は、永禄年間から活動を開始し、1563年には上野箕輪城攻めで初陣を果たしました。彼はその後、土岐郡に侵攻し、寺社を焼討ちするなどの戦績を残しました。

- **高野口の戦い**: 1565年、高野口で織田方との軍事衝突があり、この戦闘でも活躍しました。

- **上村合戦**: 元亀元年(1570年)、虎繁は徳川氏の本拠地へ進軍し、遠山氏との合戦で勝利を収めました。

- **西上作戦**: 元亀3年(1572年)、信玄の西上作戦に参加し、奥三河に侵攻して成功を収めました。

- **長篠の戦い**: 天正3年(1575年)、長篠の戦いでは武田軍が大敗し、その後、岩村城防衛に従事しました。この際、信忠に降伏し、捕縛されることとなりました。

## **最期**

秋山虎繁は1575年11月21日に捕縛され、11月26日に岐阜で逆さ磔にされて処刑されました。享年49歳でした。彼の法名は「浄国」とされています。

秋山虎繁はその忠誠心と武勇から武田家の重要な一員として知られ、多くの歴史的な出来事に関与しました。彼の生涯は、日本の戦国時代の複雑さと激動を象徴しています。

秋山虎繁と織田信長の関係について詳しく知りたい

秋山虎繁と織田信長の関係は、戦国時代の日本における重要な政治的・軍事的なつながりを示しています。

## 秋山虎繁の背景

秋山虎繁(あきやま とらしげ)は、甲斐国の武田氏に仕えた武将であり、武田信玄および勝頼の重臣として知られています。彼は武田二十四将にも数えられ、特に伊那郡代として美濃や遠江、三河方面の軍事・外交を担当しました。虎繁は「武田の猛牛」と称されるほどの武勇を持ち、信玄から深い信任を受けていました。

## 織田信長との接点

虎繁と信長の関係は、主に婚姻を通じて形成されました。1573年、虎繁は信長の叔母であるおつやの方と結婚し、これが両者の間に直接的なつながりを生むこととなります。おつやは、岩村城の城主であった遠山景任の未亡人であり、その城は信長によって重視されていました。

### 岩村城の攻防

1575年、虎繁は岩村城を攻撃するも失敗し、その後信長によって包囲されました。信長はその際、虎繁とおつやの方を捕らえ、最終的には二人とも処刑される運命にありました。この出来事は、戦国時代における権力闘争と個人間の結びつきがどれほど危険なものであったかを示しています。

## 結論

秋山虎繁と織田信長の関係は、戦国時代における複雑な権力構造と個人的な結びつきを反映しています。虎繁は信長との婚姻によって直接的な関係を持ち、その後の戦闘によって運命が交錯することとなりました。このような歴史的背景は、日本の戦国時代における人間関係や政治的動向を理解する上で重要です。

秋山虎繁が活躍した主要な戦いはどこだったのか

秋山虎繁は戦国時代の武将で、主に武田氏に仕官し、いくつかの重要な戦いに参加しました。以下は彼が活躍した主要な戦いです。

## 主な戦い

**1. 長篠の戦い (1575年)**

- 秋山虎繁はこの戦いで武田軍の一員として参加しました。織田・徳川連合軍との戦闘で、武田軍は大敗を喫し、これが武田氏の衰退につながる重要な出来事となりました。

**2. 岩村城の戦い (1575年)**

- 秋山虎繁は岩村城の城代として防戦を行いましたが、織田信忠の軍勢に包囲され、最終的には降伏を余儀なくされました。降伏の際には城兵の助命を条件にしましたが、信忠は約束を反故にし、虎繁は捕縛されて処刑されました。

**3. 土岐郡侵攻**

- 秋山虎繁は土岐郡への侵攻にも関与し、寺社を焼討ちするなどの活動を行いました。この行動は武田氏の勢力拡大に寄与しました。

## 結論

秋山虎繁は長篠の戦いや岩村城の戦いといった重要な戦闘で活躍しましたが、最終的には織田信長との対立によって命を落とすこととなりました。彼の活動は武田氏の歴史において重要な位置を占めています。

秋山虎繁の家臣としての活動についてもっと知りたい

秋山虎繁(あきやま とらしげ)は、戦国時代の甲斐国において武田氏に仕えた著名な武将で、特に武田信玄と勝頼の時代に活動していました。彼は武田二十四将の一人としても知られています。

## 家臣としての主な活動

**軍事と外交**

- 虎繁は主に伊奈郡を拠点に、美濃、遠江、三河方面との軍事・外交活動に従事しました。彼は「伊奈郡代」として地域の統治や紛争解決にも関与し、1559年には春近衆との所領紛争の解決に携わりました。

**受領名と同盟交渉**

- 1565年頃には「伯耆守」という受領名を受け、同年には織田信長との同盟交渉を担当しました。この交渉は武田家にとって重要な戦略的意義を持ちました。

**高野口の戦い**

- 同じく1565年、高野口で織田方との軍事衝突が発生し(高野口の戦い)、虎繁はその指揮を執りました。この戦闘では、彼が部下に命じて寺社を焼討するなど、激しい攻撃を行ったことが記録されています。

**岩村城の防衛**

- 信玄の死後、虎繁は勝頼に仕え続け、1573年には岩村城に入城しました。彼は大嶋城代と岩村城代を兼任し、多くの騎兵を指揮しました。しかし、同年11月には織田勢との戦闘が激化し、虎繁は降伏を余儀なくされました。

## 最期

虎繁は捕縛され、妻や家老と共に処刑されました。享年49歳でした。彼の法名は「浄国」とされており、その死後も秋山氏は彼の子孫によって引き継がれました。

## 子孫

虎繁の養子である秋山昌詮は1579年に病死し、その後は筑前守の七男が秋山氏を継承しました。虎繁の子孫には秋山民部右衛門などが記録されており、彼らもまた武田家との関係を持ちながら歴史を刻んでいきました.

秋山虎繁が死んだ理由について詳しく知りたい

秋山虎繁(あきやま とらしげ)の死因は、1575年の長篠の戦いにおける武田軍の敗北と、その後の降伏によるものです。以下にその詳細を説明します。

## 背景

秋山虎繁は、戦国時代の武将で、武田信玄に仕えた家臣であり、特に勇猛な戦士として知られ、「武田の猛牛」と呼ばれることもありました。彼は岩村城の城主として、武田家の防衛に尽力していました。

## 長篠の戦いと降伏

1575年5月21日に発生した長篠の戦いでは、武田軍が織田・徳川連合軍に大敗しました。この敗北は武田家にとって致命的であり、その後、虎繁が守る岩村城も織田軍によって包囲されます。援軍が期待できない中、虎繁は兵士たちの命を守るために降伏を決意しました。

## 処刑

虎繁は信忠(織田信長の嫡男)に対して降伏し、城内の兵士たちの助命を求めましたが、信長はこの約束を破り、虎繁を捕らえました。1575年11月26日、彼は妻のおつやの方や家老と共に長良川で逆さ磔(はりつけ)の刑に処されました。この処刑は、信長が虎繁に対する個人的な恨みから行ったとも言われています。

## 影響

秋山虎繁の死は、武田家にとって大きな打撃であり、その後の武田家の衰退を加速させる要因となりました。彼の最期は、戦国時代における忠誠心と権力闘争の厳しさを象徴する出来事として記憶されています。

秋山直国~秋月文種/秋元景朝/秋山虎繁(信友)/秋山直国/明智秀満~

秋山直国

秋山直国(あきやま なおくに)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、大和国の秋山城主(後の宇陀松山城)です。彼の生涯は、激動の時代を背景に多くの戦闘と政治的変遷を経て展開されました。

## 基本情報

- **生誕**: 不明

- **死没**: 慶長20年(1615年)5月6日

- **諱(いみな)**: 家慶(いえよし)

- **通称**: 次郎、右近将監、右近大夫

- **墓所**: 奈良県宇陀市の慶恩寺

- **主君**: 北畠家、筒井氏、徳川家康、豊臣秀頼

- **氏族**: 大和秋山氏

## 経歴

秋山直国は、大和秋山氏の一員として、南北朝時代には南朝方に属し、北畠家の与力として活動しました。彼は兄・教家が北畠具教の命に従わなかったため、家督を継承することとなりました。

### 戦闘と政治

直国は、十市氏との領土争いにおいて松永久秀と同盟を結び、1568年には十市遠勝による森屋城攻撃に対抗して反撃し、龍王山城を奪取しました。また、大河内城の戦いでは北畠軍として従軍し、その後も様々な戦闘で活躍しました。

彼は1582年の本能寺の変以降も生き延び、徳川家康の旗本となり、会津征伐にも従軍しました。直国は戦国時代を巧みに生き抜き、多くの戦闘で戦功を上げました。

### 最期

直国は1615年、大坂夏の陣において東軍に属しながらも井上時利に討ち取られました。この戦いは彼にとって最後の戦となり、勝利した側でありながらも戦死するという皮肉な結末を迎えました。

秋山直国は、その生涯を通じて多くの歴史的な出来事に関与し、日本の戦国時代を象徴する武将として記憶されています。

秋山直国の生涯についてもっと知りたい

秋山直国(あきやま なおくに)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大和国の豪族として知られています。彼の生涯は、さまざまな戦闘と政治的な動きに彩られています。

## **初期の経歴**

直国は大和秋山氏の一員で、父は秋山宗丹(入道)です。兄の教家は三好氏に仕官していましたが、直国は北畠家に仕官し、南北朝時代には南朝方として活動していました。彼は宇陀郡の荘官を務め、興福寺領を巡る争いに関与しました.

## **戦闘と同盟**

1568年、直国は松永久秀と同盟を結び、十市氏との戦闘で森屋城を奪取しました。この戦いでは、十市氏が三好三人衆と同盟を結んだため、直国は松永氏の後援を得て反撃しました. さらに、彼は大河内城の戦いにも参加し、その後も北畠軍として活躍しました.

## **徳川家康への仕官**

関ヶ原の戦い(1600年)では徳川家康に仕官し、会津征伐に参加しました。戦後、直国は大和国十市郡に3000石を与えられました. 彼は東軍に加わったことで、その地位を確立しました。

## **晩年と死去**

1615年、大坂冬の陣では豊臣方として大坂城に入城しましたが、その後の戦いで敗北し、大和秋山氏も滅亡したと考えられています。直国は慶長20年(1615年)5月6日に亡くなりました.

## **家族**

直国は滝川一益の娘を妻に持ち、子には直周と政武がいます。彼の墓所は奈良県宇陀市の慶恩寺にあります.

秋山直国は、その時代背景の中で多くの勢力との関係を築きながら生き抜いた武将であり、その生涯は日本の歴史において重要な位置を占めています。

秋山直国が戦国時代でどのような役割を果たしたのか

秋山直国(あきやま なおくに)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将であり、大和国の秋山城を拠点としました。彼の役割は、地域の権力争いにおいて重要な役割を果たし、複数の勢力との関係を築きながら活動しました。

## **経歴と背景**

- **出自**: 秋山直国は大和秋山氏に属し、南北朝時代には南朝方として活動しました。彼は北畠家の与力としても知られています。

- **家督継承**: 兄・教家の死後、直国が家督を継ぎました。彼の時代には、大和の興福寺領を巡る十市氏との争いが激化しました。

## **戦闘と同盟**

- **十市氏との対立**: 直国は、十市氏が三好三人衆と同盟を結ぶと、松永久秀と手を結び反撃しました。1568年には十市氏の居城・龍王山城を奪取するなど、戦闘での活躍が目立ちました。

- **北畠軍としての従軍**: 1569年には大河内城の戦いで北畠軍として従軍し、その後も様々な戦闘に参加しました。

## **織田信長と徳川家康への従属**

- **信長への従属**: 織田信長が勢力を拡大する中、直国も信長に従い、1571年には伊賀攻めにも参加しました。

- **関ヶ原の戦い**: 1600年の関ヶ原の戦いでは、東軍として徳川家康側に属し、西軍との戦闘に参加しました。この結果、彼は十市郡に3000石を与えられました。

## **晩年と影響**

直国は1615年に亡くなるまで、大和国における武将としてその地位を維持し続けました。彼の生涯は、戦国時代における権力闘争や同盟関係の変化を反映しており、その活動は地域の歴史に大きな影響を与えました。

明智秀満~秋月文種/秋元景朝/秋山虎繁(信友)/秋山直国/明智秀満~

明智秀満

明智秀満(1536年 - 1582年)は、日本の戦国時代に活躍した武将であり、明智光秀の重臣として知られています。彼は光秀の家臣である三宅秀朝の子として生まれ、当初は三宅弥平次と名乗っていましたが、1578年に明智姓を与えられました。

## **生涯と業績**

**光秀の重臣としての役割**

秀満は光秀に仕え、特に本能寺の変では先鋒として織田信長を襲撃する重要な役割を果たしました。彼は光秀から謀反の計画を最初に相談された人物であり、当初は諫めましたが、最終的には実行を後押ししたとされています。

**福知山城の城代**

光秀が福知山城を築城した後、秀満はその城代として任命され、城下町を治めました。彼に関する記録には、光秀が発した書状を承認するものや、福知山城で光秀らをお茶で接待した記録があります。

**湖水渡りの伝説**

山崎の合戦では、光秀が敗北した際に急行して坂本城へ向かう途中、敵軍と遭遇しました。彼は琵琶湖に飛び込み、華麗な脱出劇を演じたことから「湖水渡り」として伝説になっています。この逸話は彼の武勇を象徴するものとして語り継がれています。

## **最期**

秀満は坂本城に到着しましたが、その城は敵に包囲されていました。彼は一族の運命を悟り、光秀の妻子を刺し、自らも自刃することで明智一族の滅亡を迎えました。この悲劇的な結末は、彼の忠誠心と悲壮感を強調しています。

明智秀満は、戦国時代の複雑な政治情勢の中で重要な役割を果たし、その武勇や忠義心から多くの伝説や物語が生まれました。

明智秀満の前半生について詳しく知りたい

明智秀満の前半生について詳しく説明します。

## 生い立ち

- **誕生**: 明智秀満は天文5年(1536年)、明智光秀の家臣である三宅秀朝の子として生まれました。初めは「三宅弥平次」と名乗り、後に光秀の長女と婚姻し、明智姓を名乗るようになりました。

## 家族と背景

- **出自**: 秀満の出自には諸説あり、三宅氏出身や明智氏出身説が存在します。明智光秀の従兄弟であるという説もあり、彼は光秀の信任を受けて重臣として仕官しました。

## 軍事的活動

- **長良川の戦い**: 弘治2年(1556年)、斎藤道三が長男・義龍に攻撃され、敗北した際、秀満は光秀と共に道三方に従い、城を脱出します。この経験が彼の軍事的キャリアに影響を与えました。

- **丹波攻略**: 秀満は明智家の重臣として丹波地方で活躍し、天正9年(1581年)には丹波福知山城代に任命されました。この地位は彼の軍事的能力を示すものであり、光秀からの信頼を反映しています。

## 本能寺の変への関与

- **本能寺襲撃**: 天正10年(1582年)に発生した本能寺の変では、秀満が先鋒として本能寺を襲撃し、織田信長を自刃に追い込みました。この行動は彼の忠誠心と軍事的才能を示す重要な出来事です。

## まとめ

明智秀満は、その生涯を通じて明智光秀に仕え、数々の戦闘で活躍しました。彼の前半生は家族や出自、軍事活動が密接に関連しており、本能寺の変では重要な役割を果たしました。その後の運命も含めて、彼は戦国時代の重要な武将として記憶されています。

明智秀満が光秀に仕えた理由は何だったのか

明智秀満が光秀に仕えた理由は、彼の忠誠心と信頼関係、戦略的な婚姻によるものです。

**忠誠心と信頼関係**

明智秀満は、元々三宅弥平次という名前で光秀の小姓として仕官しました。彼は光秀の従兄弟ではないかとも言われていますが、確かな出自は不明です。光秀との関係は非常に深く、彼は光秀の信任を受けて重臣として仕えました。特に、本能寺の変では光秀が先鋒を任せたほど信頼されていました。

**戦略的な婚姻**

秀満は光秀の娘と結婚することで、明智姓を名乗るようになりました。この婚姻は、家同士の結束を強化するための戦略的なものであり、光秀が彼を重用する理由となりました。福知山城の城代としても任命されており、このことからも光秀からの信頼度が伺えます。

**本能寺の変への関与**

本能寺の変では、秀満は光秀から計画を事前に知らされており、その実行を後押ししたとも言われています。彼は光秀と共に行動し、信長を襲撃する重要な役割を果たしました。

このように、明智秀満が光秀に仕えた理由は、彼の忠誠心や信頼関係、そして戦略的な婚姻によるものです。

明智秀満の「湖水渡り」の詳細を知りたい

明智秀満の「湖水渡り」は、戦国時代の伝説的な逸話であり、特に本能寺の変後における彼の行動に関連しています。この伝説は、明智光秀の忠臣である秀満が、敵軍から逃れるために琵琶湖を馬に乗ったまま渡ったとされるものです。

## **背景**

明智秀満(左馬之助)は、明智光秀の重臣であり、光秀の娘を妻に持つとされています。彼は光秀が本能寺の変で織田信長を討った後、安土城を守っていましたが、光秀の敗北を受けて坂本城へ向かうことになります。

## **湖水渡りの逸話**

- **伝説の発端**: 秀満は山崎の戦いで光秀が敗れた後、安土城から坂本城へ急行しました。その途中で堀秀政の軍に遭遇し、逃げ道を探る中で琵琶湖を渡ることを決意します。

- **実際の行動**: 伝説によれば、彼は馬に乗ったまま琵琶湖を泳ぎ渡ったとされていますが、実際には湖岸を駆け抜けた可能性も高いとされています。この逸話は江戸時代に講談や書物で脚色された部分もあります。

## **文化的影響**

「湖水渡り」は、明智秀満の忠誠心や武士道精神を象徴するエピソードとして多くの文学作品や演劇に取り上げられています。また、滋賀県大津市にはこの伝説を記念する「明智左馬之助湖水渡りところ碑」が建立されています。

## **結末**

坂本城に到着した秀満は、城が敵に包囲されていることを知り、一族の命運を悟ります。彼は光秀の妻子を刺し、自らも城に火を放って自害しました。このように、「湖水渡り」は単なる逃避行ではなく、彼の忠義と悲劇的な運命を象徴する物語として語り継がれています.

明智秀満が福知山城で行った具体的な活動は何か

明智秀満は福知山城において、主に以下の具体的な活動を行いました。

## 城の運営と整備

- **城代としての役割**: 明智秀満は、明智光秀の娘婿として福知山城の城代に任命され、城の運営を担当しました。光秀が築城した後、彼はその管理や運営に関与し、城の発展に寄与しました。

- **石垣の改修**: 福知山城の石垣には多くの転用石が使用されており、秀満はこれらの改修や増築にも関与したと考えられています。特に光秀時代に築かれた天守台には、500点以上の転用石が使われています。

## 治水事業

- **由良川の治水工事**: 秀満は光秀と共に、福知山城を守るために由良川の流れを変える治水工事を行いました。この工事によって氾濫を抑え、城下町の防御力を高めることができました。現在も「明智藪」と呼ばれる堤防がその名残とされています。

## 地元住民への配慮

- **地子銭の免除**: 秀満は地元住民に対して地子銭(固定資産税)の免除を行い、経済的な支援を提供しました。この政策は地域住民からの支持を得る要因となりました。

## 文化的な影響

- **町づくりへの関与**: 福知山城下町の整備には光秀時代から続く文化的な影響があり、町人町や武家町などの居住区が計画的に配置されました。これにより福知山は地域の中心地として発展しました。

明智秀満は福知山城とその周辺地域において、運営や整備、治水事業など多岐にわたる活動を通じて地域社会に貢献し、その影響は現在まで続いています。

明智秀満と斎藤利三の違いは何か

明智秀満と斎藤利三は、戦国時代の日本において明智光秀の家臣として知られる武将ですが、彼らの背景や役割には明確な違いがあります。

## **明智秀満**

- **出自と役割**: 明智秀満は明智光秀の親族であり、光秀の娘を妻にした可能性があるため、家族的な結びつきが強いです。彼は光秀の信任を受け、特に本能寺の変において重要な役割を果たしました。

- **戦歴**: 秀満は本能寺の変で光秀と共に行動し、その後の山崎の戦いでも活躍しましたが、敗北し逃亡することになりました。

- **性格と評価**: 彼は忠義心が強く、光秀に対して非常に忠実でしたが、その忠誠心が時には彼自身の判断を曇らせることもあったとされています。

## **斎藤利三**

- **出自と役割**: 斎藤利三は斎藤利賢の子であり、初めは稲葉一鉄に仕官していましたが、その後明智光秀に仕官しました。利三は明智家の筆頭家老として重用され、外交や軍事面でも重要な役割を果たしました。

- **戦歴**: 利三も本能寺の変に参加し、その後の戦闘にも関与しました。特に山崎の戦いでは先鋒として活躍しましたが、敗北し捕らえられて処刑されました。

- **性格と評価**: 利三は高い教養と外交能力を持っており、時には独断専行な面もあったと言われています。また、彼は光秀との関係が深く、信長との交渉にも関与していたため、その立場は複雑でした。

## **まとめ**

明智秀満と斎藤利三は共に明智光秀の家臣でありながら、それぞれ異なる出自や役割を持っていました。秀満は光秀との親族関係から直接的な忠誠を示し、一方で利三はその教養や外交能力を活かして明智家を支えました。両者とも本能寺の変に関与し、その後の運命を共にしましたが、それぞれ異なる背景や評価があります。