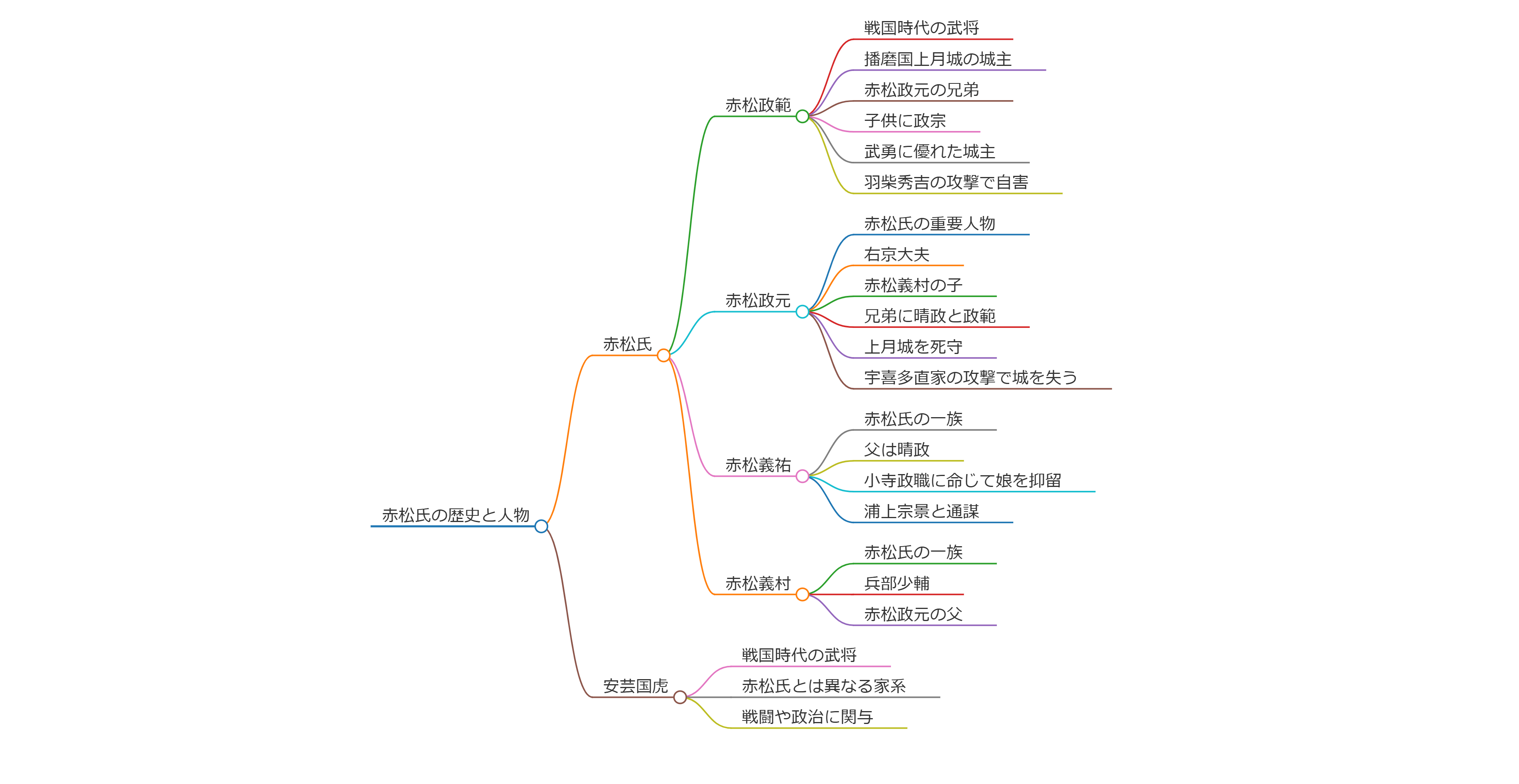

赤松政範

赤松政範は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、播磨国上月城の城主でした。

彼は赤松政元の兄弟であり、赤松氏の一員として知られています。

政範の子供には政宗がいます。

赤松政元

赤松政元は、赤松氏の重要な人物であり、右京大夫を務めました。

彼は赤松義村の子で、兄弟には晴政や政範がいます。

政元は、赤松氏の家系の中で重要な役割を果たしました。

赤松義祐

赤松義祐は、赤松氏の一族であり、父は晴政です。

彼は小寺政職に命じて娘を抑留させ、浦上宗景と通謀して政秀を挟撃しようとしたことでも知られています。

赤松義村

赤松義村は、赤松氏の一族で、兵部少輔を務めました。

彼は赤松政元の父であり、赤松氏の家系の中で重要な役割を果たしました。

安芸国虎

安芸国虎は、戦国時代の武将で、赤松氏とは異なる家系に属しますが、同時代の重要な人物です。

彼は、戦国時代の日本において、さまざまな戦闘や政治的な動きに関与していました。

赤松政範は、赤松政元の次男であり、父同様に西播磨殿と呼ばれ、武勇に優れた城主でした。

彼は物静かな一面を持ちながらも、思慮分別のある責任感ある武将として知られています。

政範は、天正5年に羽柴秀吉の攻撃を受け、最終的に自害しました。

赤松政元は、弘治3年に武勇に優れていたとされ、上月城に入城し「西播磨殿」と呼ばれていました。

彼は毛利方の度重なる侵攻を撃退し、八年間にわたって上月城を死守しましたが、最終的には宇喜多直家の攻撃に遭い、城を失いました。

赤松義祐は、赤松氏の一族であり、父は赤松晴政です。

彼は赤松政元の家系に属し、赤松氏の中で重要な役割を果たしました。

赤松義村は、赤松氏の一族で、兵部少輔を務めました。

彼は赤松政元の父であり、赤松氏の家系の中で重要な役割を果たしました。

安芸国虎は、戦国時代の武将で、赤松氏とは異なる家系に属しますが、同時代の重要な人物です。

彼は、戦国時代の日本において、さまざまな戦闘や政治的な動きに関与していました。

赤松政範~赤松政範/赤松政元/赤松義祐/赤松義村/安芸国虎~

赤松政範

赤松政範(あかまつ まさのり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、七条赤松氏の一員です。彼は播磨国(現在の兵庫県)に位置する上月城の城主として知られています。政範は赤松政元の次男であり、父と同様に「西播磨殿」と称されました。

## 生涯と戦歴

政範は、優れた武勇と先見の明を持ちながらも、優柔不断な一面もあったとされています。天正5年(1577年)、織田軍の羽柴秀吉が播磨に侵攻し、政範はその攻撃に直面しました。彼は家臣たちと評定を重ねた結果、毛利家との盟約を守ることを選び、秀吉軍との交戦を決意しました。

### 最期

上月城は羽柴秀吉によって包囲され、政範は敗北を悟ります。彼はまず妻を刺し殺し、その後、自身も自害しました。この際、介錯をする家臣に「自分の首を持って織田軍に降伏しろ」と命じたとも言われていますが、その後、秀吉軍によって城内の者たちは皆殺しにされました。

## 歴史的背景

赤松政範が城主だった上月城は、戦国時代において重要な戦略拠点でした。彼の死後、上月城には尼子勝久が入城し、その後も激しい戦闘が続きました。政範の死は、播磨国における戦国時代の終焉を象徴する出来事となりました。

赤松政範は、その武勇と悲劇的な最期によって、日本の戦国時代における重要な人物として記憶されています。

赤松政範の生涯についてもっと知りたい

赤松政範(あかまつ まさのり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、七条赤松氏の一員です。彼は播磨国の上月城を拠点とし、父・赤松政元の次男として生まれました。政範は「西播磨殿」とも称され、武勇に優れた一方で、思慮深くも優柔不断な性格を持っていたとされています。

## 生涯

### 初期の経歴

赤松政範は、父政元の影響を受けて成長し、家臣や領民に対して思いやりを持つ責任感ある武将として知られていました。彼は毛利家との関係を重視し、織田家との対立においても慎重な判断を下すことが求められました。

### 織田軍との戦闘

天正5年(1577年)、羽柴秀吉が約3万の兵を率いて上月城を攻撃しました。政範は宇喜多広維の援軍を得て、合計1万の兵でこれに対抗しましたが、織田軍の猛攻により劣勢となりました。最終的に敗北を悟った政範は、まず妻を刺殺し、その後、一族郎党と共に自害する道を選びました。この際、「自分の首を持って織田軍に降伏せよ」と命じたとされる言葉が伝えられていますが、降伏は受け入れられず、城内の者は皆殺しにされたとされています。

### 死亡

政範の死は彼の忠実な家臣たちにも影響を与え、多くが彼に殉じて自害しました。彼の最期は悲劇的であり、戦国時代の武将としての厳しい現実を象徴しています。

## まとめ

赤松政範は、その生涯を通じて武士としての誇りと責任感を持ち続けた武将でしたが、時代の波に翻弄される形で悲劇的な最期を迎えました。彼の行動や決断は、当時の戦国時代における武士たちの葛藤や忠義心を反映しています。

上月城の歴史についてもっと詳しく知りたい

上月城(こうづきじょう)は、兵庫県佐用郡佐用町に位置する歴史的な山城であり、その起源は1336年に遡ります。以下に、上月城の歴史を詳細に説明します。

## **築城と初期の歴史**

- **1336年(延元元年)**: 上月景盛によって築城されました。彼は赤松氏の一族であり、最初は大平山に砦を構えました。

- **1441年(嘉吉元年)**: 嘉吉の乱が発生し、上月氏の嫡流が滅亡しました。この乱は、赤松氏と山名氏との間での権力争いが原因でした。

## **戦国時代の動乱**

- **1557年(弘治3年)**: 赤松政元が上月城に入城し、その後、織田信長の軍勢との攻防が始まります。上月城は、織田氏と毛利氏との戦いの重要な拠点となりました。

- **1577年(天正5年)**: 羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が上月城を攻撃し、尼子勝久が一時的に入城しますが、翌年には毛利軍による攻囲を受けて落城しました。

## **落城とその後**

- **1578年(天正6年)**: 毛利輝元軍による攻撃で尼子勝久が自刃し、上月城は完全に落城しました。この戦いは「上月城の戦い」として知られています。尼子氏はこの戦いで滅亡し、その後上月城は廃城となりました。

## **現代の上月城**

現在、上月城跡には土塁や石垣、空堀などの遺構が残っています。また、本丸跡には赤松氏や尼子氏の供養塔があり、歴史的な意義を持つ場所として観光地となっています。訪問者は「上月歴史資料館」を通じてこの地域の歴史を学ぶことができます。

上月城はその地理的な位置からも重要な防衛拠点であり、多くの戦闘が繰り広げられた場所として、日本の戦国時代を象徴する歴史的な遺産です。

赤松政範が毛利氏に従った理由は何だったのか

赤松政範が毛利氏に従った理由は、戦国時代の複雑な政治状況と彼自身の立場に起因しています。

## 政治的背景

1. **毛利氏の台頭**: 毛利氏は中国地方での勢力を拡大し、播磨国に進出しました。政範は毛利氏の強大な勢力に対抗することが難しいと判断し、従属する道を選びました。

2. **家臣団の影響**: 政範が従属を決めた背景には、彼の家臣団が親毛利派で固まっていたことがあります。特に、宇喜多家との同盟を結んだ影響で、家臣たちの意向が政範の決断に大きく影響しました。

3. **生存戦略**: 織田信長との対立が深まる中で、政範は毛利氏に従うことで自らの領地と家族を守ることを選択しました。彼は、この選択が自身と家族の存続にとって合理的であると考えたとされています。

## 結果

最終的に、赤松政範は毛利氏への従属を選んだものの、その後の戦闘で敗れ、自ら命を絶つ結果となりました。このような選択は、彼自身の生存だけでなく、彼の家族や家臣団全体にも影響を及ぼしました。

上月城の戦いでの赤松政範の役割はどのようなものだったのか

赤松政範は、上月城の戦いにおいて重要な役割を果たしました。この戦いは、天正5年(1577年)に羽柴秀吉が指揮する織田軍によって行われました。

### **戦闘の背景**

上月城は毛利氏に属し、赤松政範が城主として防衛を担当していました。秀吉は播磨平定の一環として上月城を攻撃し、約3万の兵を率いて包囲しました。

### **戦闘の経過**

政範は籠城戦を展開しましたが、秀吉軍の圧倒的な数と水源の遮断により、状況は次第に厳しくなりました。最終的に、政範は降伏を申し出るも拒否され、12月3日に総攻撃が行われました。この際、赤松政範は敗北を悟り、まず妻を刺し殺した後、自らも自害しました。

### **結果と影響**

上月城の陥落により、赤松政範とその家族・家臣たちは悲惨な運命を辿りました。城内にいた女性や子ども約200人は見せしめとして処刑され、多くが串刺しや磔にされたと伝えられています。この戦いによって赤松氏は滅び、政範の勇敢な最後は歴史に名を刻むこととなりました。

赤松政範の供養碑はどんなデザインのものか

赤松政範の供養碑は、兵庫県佐用町の上月城の山頂に位置しています。この供養碑は、赤松政範を弔うために1825年に建立されました。碑は、政範の250回忌を記念してその末裔である大谷義章によって設置されたもので、歴史的な意義を持つものです。

供養碑は、自然地形を生かした場所に建てられており、周囲の景色を見渡せる位置にあります。碑文には赤松政範の名前が刻まれており、彼の戦死を悼むためのものであることが明示されています。上月城自体は戦国時代に重要な拠点であり、その歴史的背景が供養碑にも反映されています。

供養碑はシンプルでありながら、戦国時代の悲劇的な歴史を思い起こさせるデザインとなっています。訪れる人々は、この場所で過去の出来事を感じることができるでしょう.

赤松政元~赤松政範/赤松政元/赤松義祐/赤松義村/安芸国虎~

赤松政元

赤松政元(あかまつ まさもと)は、戦国時代の武将で、赤松氏の一族に属し、上月城の城主として知られています。彼は播磨国の重要な地域を支配し、「西播磨殿」と称されるまでに至りました。

## **経歴**

- **出自と背景**: 赤松政元は赤松氏の一族であり、父は赤松政則です。政則は赤松氏を再興した重要な人物であり、政元もその流れを受け継いでいます。

- **上月城の入城**: 弘治3年(1557年)、政元は置塩城から上月城に入城し、その後、彼の子である政範と共に西播磨地域を支配しました。

## **戦闘と滅亡**

- **毛利氏との関係**: 政元の時代には毛利氏が播磨国に進出し、彼の子・政範は毛利氏に従いました。これにより、赤松氏は一時的に力を維持しましたが、状況は次第に厳しくなりました。

- **上月城の包囲**: 天正5年(1577年)、豊臣秀吉の命令で織田信長の軍勢によって上月城が包囲され、最終的には落城しました。この際、政範は自刃し、城内にいた多くの女性や子どもたちが悲劇的な運命を辿ったとされています。

## **歴史的意義**

赤松政元は、戦国時代における地方大名としての苦闘を象徴する存在であり、その物語は日本の歴史における重要な一幕となっています。彼とその家族が経験した攻防戦や最期は、当時の政治的・軍事的状況を反映しており、多くの教訓を含んでいます。

赤松政元の生涯についてもっと知りたい

赤松政元(あかまつ まさもと)は、戦国時代の武将であり、赤松氏の当主として知られています。彼の生涯は、家族の歴史や当時の政治情勢と深く結びついています。

## 生い立ちと家族背景

- **生誕**: 赤松政元は、室町時代後期に生まれました。彼は赤松家の第9代当主であり、父は赤松義村です。

- **家族**: 政元は、細川勝元の姉である洞松院を妻に迎えました。この婚姻は政略結婚であり、赤松家を細川家に近づけるためのものでした。

## 政治的活動と戦歴

政元は、上月城を拠点にしながら、赤松氏を再興し、戦国大名としての地位を確立しました。彼は細川家との連携を強化し、中央政界での影響力を高めました。特に、明応の政変(1493年)では、彼の婚姻が重要な役割を果たしました。この政変では、足利義材が追放され、新たに足利義澄が将軍として擁立されました。

## 晩年と影響

赤松政元は、その後も戦闘を続けましたが、最終的には敵対勢力との抗争に巻き込まれました。彼の死後も赤松氏は存続しましたが、次第に衰退していきました。特に洞松院が実質的な権力を握り、その後の赤松家の運命にも大きな影響を与えました。

政元は、日本の歴史において重要な役割を果たした武将として評価されており、その生涯は戦国時代の複雑な政治情勢を反映しています。

赤松政元が播磨国でどのような役割を果たしたのか

赤松政元は、戦国時代に播磨国で重要な役割を果たした武将であり、特に上月城を拠点に活動しました。彼の活動は、地域の軍事的および政治的な状況に大きな影響を与えました。

## **播磨国での役割**

- **上月城の防衛と戦闘**: 政元は、置塩城から上月城に入城し、ここを拠点として大内氏や宇喜多直家との激しい攻防戦を繰り広げました。特に、上月合戦では織田・毛利の前哨戦として重要な役割を果たしました。

- **地域支配の確立**: 赤松政元は「西播磨殿」と称され、播磨国の守護として地域の支配権を強化しました。彼は赤松氏の名声を高め、播磨国における権力基盤を築くことに成功しました。

- **他勢力との関係構築**: 政元は周囲の勢力との関係を築きながらも、敵対する勢力に対しても積極的に対抗しました。彼の治世下では、赤松氏は一時的に勢力を拡大し、地域内での影響力を維持しました。

- **最終的な敗北と影響**: しかし、彼の治世後期には宇喜多直家による攻撃を受けて上月城が陥落し、その後も赤松氏は他の勢力(特に毛利氏や豊臣秀吉)によって圧迫されることとなりました。政元の死後、赤松氏は次第に衰退し、播磨国における影響力が薄れていきました。

赤松政元は、その軍事的才能と政治的手腕によって播磨国で重要な役割を果たしながらも、最終的には周囲の強大な勢力に飲み込まれる運命にありました。

赤松政元と赤松政範の関係について詳しく知りたい

赤松政元と赤松政範は、戦国時代の日本における重要な武将であり、父子の関係にあります。

## 赤松政元

**赤松政元**(あかまつ まさもと)は、明応9年(1500年)頃に生まれたとされる武将で、赤松氏の一族であり、播磨国上月城の城主です。彼は「西播磨殿」とも称され、武勇に優れていました。政元は毛利家や陶家からの侵攻を何度も撃退し、上月城を守り続けましたが、最終的には宇喜多直家の攻撃に屈し、毛利・宇喜多方への従属を余儀なくされました。

## 赤松政範

**赤松政範**(あかまつ まさのり)は、政元の次男として生まれました。彼もまた上月城の城主であり、「西播磨殿」と呼ばれていました。政範は優れた武将でありながら、優柔不断な面も持っていたとされています。天正5年(1577年)、羽柴秀吉による上月城攻撃に際して、彼は家臣と共に奮闘しましたが、最終的には敗北し、自害しました。この際、多くの家臣が彼に殉じたことからも、彼の指導力や人望が伺えます。

## 父子の関係

政元は政範に家督を譲った時期については明確な記録がありませんが、父子間には深い絆があったと考えられます。政範が自害する際には、多くの家臣が彼に従い、その忠誠心を示しました。このことからも、赤松氏内での親子関係や家族の絆が強かったことがわかります。

赤松政元が守り続けた上月城の歴史についてもっと知りたい

上月城は、兵庫県佐用町に位置する歴史的な山城であり、その歴史は赤松氏と深く結びついています。以下に、上月城の歴史の重要なポイントをまとめます。

## **築城と初期の歴史**

- **築城**: 上月城は延元元年(1336年)、赤松氏の一族である上月景盛によって築かれました。初めての拠点は大平山に設けられました。

- **嘉吉の乱**: 1441年に発生した嘉吉の乱では、上月氏の嫡流が滅亡し、以降は山名氏や尼子氏など、様々な勢力による攻防が繰り広げられました。

## **赤松政元の時代**

- **再興**: 弘治3年(1557年)、赤松政元が置塩城から上月城に入城し、赤松氏の復活を果たしました。彼の子である政範は、西播磨地域を支配し、16万石の大名となりました。

- **攻防戦**: 上月城は織田信長と毛利氏との間で激しい攻防戦が行われる要所となり、特に1577年には羽柴秀吉による攻撃がありました。

## **上月城の戦い**

- **戦いの経過**: 天正6年(1578年)、毛利輝元率いる軍が上月城を包囲し、尼子勝久が守備していました。この時、羽柴秀吉も援軍を送るものの、三木城攻めに忙殺され、最終的には尼子軍が孤立し降伏しました。

- **落城**: 上月城は1578年7月に落城し、尼子勝久は自害しました。この戦いは上月城の歴史において重要な転機となり、その後、上月城は廃城となりました.

## **遺構と現在**

現在、上月城には土塁や石垣などの遺構が残っており、本丸には赤松氏と尼子氏の供養塔があります。上月城はその戦国時代の激闘を物語る重要な文化遺産として認識されています.

赤松政元が戦国時代でどのように活躍したのか

赤松政元は、戦国時代の日本において重要な武将であり、播磨国の上月城を拠点に活動しました。彼は「西播磨殿」として知られ、特に上月城の防衛においてその名を馳せました。

## 活躍の詳細

**上月城の防衛**

政元は弘治3年(1557年)に上月城に入城し、大内義隆や毛利元就などの敵勢力から城を守るために奮闘しました。彼は8年間にわたり、上月城を死守し続け、数度の戦闘で勝利を収めました。

**宇喜多直家との対立**

しかし、宇喜多直家の攻撃を受け、最終的には上月城が陥落します。政元は山林に隠れた後、直家からの招致には応じず、最終的には毛利・宇喜多方への従属を決定しました。この決断は、当時の複雑な同盟関係を反映しています。

**家督の譲渡と晩年**

政元がいつ家督を譲ったかは不明ですが、彼の子である政範がその後も赤松氏の名を継ぎました。政元自身の晩年については詳細が不明ですが、彼は戦国時代の動乱の中で重要な役割を果たしました。

## まとめ

赤松政元は、戦国時代において上月城を防衛し、多くの敵勢力と戦った武将でした。彼の活動は赤松氏の存続と影響力に寄与し、その後の世代へと引き継がれていきました。

赤松義祐~赤松政範/赤松政元/赤松義祐/赤松義村/安芸国虎~

赤松義祐

赤松義祐(あかまつ よしすけ)は、戦国時代の日本における播磨の大名であり、赤松氏の当主です。彼は赤松晴政の嫡男として生まれ、播磨置塩城を拠点としました。

## 生涯

**家督相続と政務**

義祐は天文23年(1554年)に三好長慶と連携し、安宅冬康と共に播磨明石城の細川晴元を攻撃しました。成人後は父・晴政と共に政務を行っていましたが、永禄元年(1558年)には家中の騒動が起こり、父を追放して家督を相続しました。この際、彼は浦上政宗らと連携し、家中の権力を掌握しました。

**対立と和解**

義祐は息子則房との関係が悪化し、一時的に別所安治の三木城に避難する事態に至りましたが、その後和解し再び置塩城に戻りました。永禄7年(1564年)には浦上政宗の長男と黒田職隆の娘との結婚式で事件が発生し、義祐はその混乱を乗り越えました。

**織田家との関係**

義祐は織田信長との接触を図り、関係修復を行いました。これにより、彼は信長への臣従を示しつつ、敵対勢力に対抗する力を強化しました。

## 死亡と影響

義祐の死後、彼の子孫は引き続き有馬郡守護として存在感を保ちましたが、赤松氏全体の権威は次第に衰退していきました。最終的には彼の子息である則房が最後の当主となり、その時代には支配力が大幅に制限されました。

赤松義祐は、戦国時代における複雑な政治状況と家族内の権力争いを背景にした重要な武将であり、その生涯は播磨地域の歴史に深い影響を与えました。

赤松義祐の生涯についてもっと知りたい

赤松義祐(あかまつ よしすけ)は、戦国時代の日本における重要な武将であり、赤松氏の当主として知られています。彼の生涯は、家族間の対立や地域の権力争い、中央政権との関係に大きく影響されました。

## 生い立ちと家督相続

赤松義祐は、播磨守護・赤松晴政の子として生まれました。幼少期には尼子晴久の侵略を受けて父と離れ離れになり、苦労したとされています。成人後は父と共に政務を行いながら、永禄元年(1558年)には家中騒動を起こして父を追放し、赤松家の当主となりました。

## 政治活動と対立

義祐は永禄5年(1562年)から正式に執政を始めますが、その後息子・則房との対立が発生しました。彼は別所安治に守られ三木城に移転しますが、ほどなく和解して置塩城に復帰します。また、永禄10年(1567年)以降は足利義昭に接近する同族の赤松政秀や強大化した別所安治と反目し、浦上宗景や小寺政職と結んで対抗しました。

## 織田信長との関係

義祐は織田信長とも接触し、信長による支援を受けて敵勢力に対抗する場面が見られます。特に、永禄12年(1569年)には信長勢との合戦があり、辛くもこれを撃退しています。

## 隠居と死

元亀元年(1570年)ごろ、義祐は息子・則房に家督を譲り隠居します。その後の生活については詳細が不明ですが、天正4年(1576年)に死去しました。彼の墓所は姫路市夢前町松安寺跡地にあります。

## まとめ

赤松義祐の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況や家族間の争いによって特徴づけられています。彼は赤松氏の当主として多くの困難に直面しながらも、その地位を維持し続けましたが、最終的には家族や地域勢力との対立が影響し、赤松家の衰退へとつながりました。

赤松義祐が播磨置塩城を主とした理由は

赤松義祐が播磨置塩城を主とした理由は、以下の要因に起因しています。

## **歴史的背景**

置塩城は、赤松政則が1469年に築城したもので、赤松氏の本拠地として機能しました。義祐はこの城を引き継ぎ、家族の伝統を守る役割を果たしました。彼の治世は、赤松氏が内外の敵と対峙していた時期であり、置塩城はその防衛拠点として重要な位置を占めていました。

## **戦略的要因**

置塩城は標高370メートルの山頂に位置し、その地形的な利点から防御に適していました。義祐は、この地理的特性を活かして地域の支配を強化しようとしました。また、播磨・備前・美作の三国の守護職として、地域の安定を図るためにこの城を重要視しました。

## **政治的状況**

義祐の時代には、宇喜多氏や浦上氏など他の勢力が台頭しており、赤松氏はその権威を維持するために強固な拠点が必要でした。置塩城はそのような状況下で、義祐が地域を統治するための中心地となりました。彼は内部抗争や外敵との戦いに直面しながらも、この城を通じて赤松氏の名声と権力を保とうとしました。

## **結論**

赤松義祐が播磨置塩城を主とした理由は、歴史的な背景、戦略的な防御能力、および地域の政治的状況に基づいています。この城は彼にとって、家族の伝統を守りつつ、赤松氏の権威を維持するための重要な拠点でした。

赤松義祐と尼子晴久の関係について詳しく知りたい

赤松義祐と尼子晴久の関係は、戦国時代の日本における権力闘争の一環として非常に重要です。以下にその詳細を説明します。

## 赤松義祐の背景

赤松義祐(あかまつ よしすけ)は、赤松家の当主であり、父・赤松晴政の後を継ぎました。彼は、尼子晴久との対立を通じて権力を維持しようとしました。義祐は、父が尼子氏に敗れた後、淡路に逃れた経験があり、その後、家督を相続する際には既に尼子氏との敵対関係が存在していました。

## 尼子晴久の背景

尼子晴久(あまこ はるひさ)は、出雲地方を中心に勢力を持つ戦国大名で、尼子氏の当主です。彼は1538年に家督を継ぎ、その後すぐに播磨国まで勢力を拡大しました。特に、赤松晴政との戦闘で勝利し、赤松家の権力を削ぐことに成功しました。

## 二人の関係

### 敵対関係

赤松義祐と尼子晴久は、特に1539年以降、激しい敵対関係にありました。晴久は播磨国への侵攻を行い、赤松家の領地を脅かしました。この時期、義祐は父・晴政と共に尼子氏に対抗しようとしましたが、結果的には敗北し、父が逃亡する事態となりました。

### 政治的な駆け引き

義祐はその後も尼子氏との対立を続けましたが、同時に周囲の勢力との連携や調整も行いました。特に、大内氏や毛利氏との関係も複雑であり、これらの勢力との駆け引きが義祐の政治戦略に影響を与えました。

### 尼子晴久の急逝

1541年には尼子晴久が急逝し、その後は息子・尼子義久が家督を継ぎました。この急逝によって、尼子氏内部では権力争いが続き、義祐にとっても新たな機会となる可能性がありましたが、戦国時代特有の混乱は続きました.

このように、赤松義祐と尼子晴久の関係は戦国時代の権力闘争や地域間の政治的な動きと密接に関連しています。両者は互いに敵対しながらも、その背景には複雑な政治的状況が存在していました。

赤松義祐が養子との説が誤りな理由は

赤松義祐が養子であるとの説が誤りである理由は、彼の出自や歴史的な記録に基づいています。

## 出自の明確さ

赤松義祐は、播磨守護赤松晴政の実子として知られています。彼の家系は明確に記録されており、義祐が養子であるという主張は、彼の血筋に関する誤解から生じたものと考えられます。

## 歴史的記録

1. **幼少期の経歴**: 義祐は幼少期に尼子晴久の侵略を受け、父と離れ離れになりましたが、その後成人し、父と共に家中を治めていました。この経歴は彼が実子であることを示唆しています。

2. **家督相続**: 義祐は永禄元年(1558年)に家中の騒動を起こし、父を追放して赤松家の当主となります。このような行動は、彼が養子ではなく、正当な後継者であることを示しています。

3. **養子説の否定**: 最近提唱されている養子説についても、歴史的文献や研究によって否定されています。特に、義祐の家系図やその行動に関する詳細な記録が存在し、養子である可能性は示されていません。

## 結論

以上の理由から、赤松義祐が養子であるとの説は誤りであり、彼は赤松晴政の直系の子孫として歴史的に認識されています。

赤松義祐の時代に赤松家が経験した難局は

赤松義祐の時代に赤松家が経験した難局は、主に内部の権力闘争と外部からの圧力によるものでした。

## 内部の権力闘争

義祐は父・晴政から家督を相続した後、家中での対立が激化しました。特に、晴政が義祐に家督を譲る際、彼自身は一族の赤松政秀に庇護される形となり、これが内部抗争を引き起こしました。義祐は、赤松家の再興を目指して努力しましたが、当時の赤松家はすでに衰退しており、別所氏や宇野氏などの他の大名が台頭していました。このため、義祐は自らの権力を維持することが困難な状況にありました。

## 外部からの圧力

また、赤松家は外部からも圧力を受けていました。特に、宿敵である山名家との対立が深刻であり、彼らは赤松家の勢力を削ぐために積極的に攻撃を仕掛けてきました。このような外的な脅威に対抗するためには、内部の結束を強化しなければならず、義祐はその調整に苦慮しました。

## 結論

最終的には、義祐はこれらの難局を乗り越えようとしましたが、赤松家全体として見ると、その影響力は著しく低下していました。これにより、赤松家は戦国時代の混乱の中で生き残るための厳しい道を歩むことになったのです。

赤松義村~赤松政範/赤松政元/赤松義祐/赤松義村/安芸国虎~

赤松義村

赤松義村(あかまつ よしむら)は、戦国時代前期に活躍した播磨の守護大名であり、赤松家の第10代当主です。彼は1472年に生まれ、1521年に亡くなりました。義村は赤松政則の養子であり、播磨、備前、美作の3国を支配しました.

## 生涯と業績

**家系と初期の経歴**

- 義村は赤松家の庶流である七条家から生まれ、幼名は道祖松丸、通称は次郎です.

- 彼は赤松政則の娘と結婚し、政則の死後に家督を継承しましたが、その実権は姑である洞松院や重臣浦上則宗に握られていました.

**政治的対立と内紛**

- 義村は独自の政治体制を確立しようとしましたが、浦上村宗との対立が激化しました。村宗は義村の権力を脅かし、義村は彼との戦いで何度も敗北を喫しました.

- 1518年から1519年にかけて、義村は村宗の根拠地を攻撃しましたが、宇喜多能家などの抵抗に遭い、赤松家の権威は失墜しました.

**最期**

- 1521年、義村は再び村宗と対立し、最終的には和解を試みるも裏切られ、播磨室津城に幽閉されました。そこで暗殺されることとなり、50歳でこの世を去りました.

## 文化的影響

義村は名水「播磨十水」を定めたことで知られています。また、彼の辞世の歌「立よりて影もうつさし流れては 浮世を出る谷川の水」は、その文学的な側面でも評価されています.

赤松義村の治世は短命でしたが、その影響力や内紛による衰退は赤松家の歴史において重要な一章となっています。

赤松義村が播磨・備前・美作の守護になった理由は

赤松義村が播磨・備前・美作の守護になった理由は、主に応仁の乱における政治的な動きと家族の歴史的背景によるものです。

## 応仁の乱と赤松氏

赤松義村の祖先である赤松政則は、応仁の乱(1467年 - 1477年)の際に東軍(細川勝元側)に与し、その功績によって播磨・備前・美作の守護職を回復しました。政則は、山名氏が京都に集中している隙を突いて自らの旧領を奪還し、数日で播磨を再支配しました。この成功は、赤松氏が地元豪族や寺社からの支持を受けていたことによるものです。

## 家族の影響

義村は政則の直系であり、彼が守護職に就いた背景には、赤松家が長い歴史を持つ武家であったことが影響しています。政則は、応仁の乱中に旧領国を支配することで、赤松家の権威を再確立しました。義村自身もその後、浦上氏との関係が深まりながらも、赤松家の支配権を維持しようとしました。

## 政治的背景

義村が守護として任命された背景には、当時の幕府政治における権力闘争や地方豪族との関係構築がありました。彼は在地豪族との協力を得て、領国支配を強化しようとしましたが、内部抗争や外部からの圧力によってその権威は揺らぎました。

このように、赤松義村が播磨・備前・美作の守護になった理由は、応仁の乱という混乱期における政治的な動きと、赤松家の歴史的な背景によるものです。

赤松義村と姑の洞松院の関係は

赤松義村とその姑である洞松院の関係は、戦国時代の日本における権力の構図を反映しています。洞松院(本名はめし)は、赤松政則の妻であり、細川勝元の娘です。彼女は夫の死後、義村の後見人として赤松家を支えた重要な女性でした。

## 洞松院の役割

洞松院は、赤松政則が1496年に亡くなった後、幼少の義村を後見する立場となりました。彼女は赤松家の実権を握り、家中の政治に深く関与しました。義村が成人するまでの間、洞松院は実質的な指導者として権力を行使し、彼女名義で発給された文書も数多く存在します。

## 義村との対立

しかし、義村が成長するにつれて、彼は洞松院の後見を疎ましく思うようになり、次第に対立が生じました。特に、家臣の浦上村宗との連携が強まる中で、義村は自らの権力を強化しようとしましたが、これに対抗する形で洞松院は村宗と組んで義村の排除を図ります。最終的には義村が挙兵するも敗北し、幽閉された後に暗殺されるという運命を辿りました。

## 結論

このように、赤松義村と洞松院の関係は単なる親族関係を超えたものであり、権力闘争や家中の政治的な動きが絡み合った複雑なものでした。洞松院は義村の成長過程で重要な役割を果たしつつも、その後彼との対立を経て自らの権力を確立していったことが特徴的です。

赤松義村が急死した理由は

赤松義村の急死は、彼が備前守護代の浦上村宗との対立によるもので、最終的には暗殺される形で命を落としました。

## 背景

- **家督相続**: 赤松義村は、赤松政則の養子として家督を継ぎましたが、政則の急死後、実権は彼の母である洞松院や重臣たちに握られていました。

- **対立の激化**: 義村は、浦上村宗との間で権力争いを繰り広げました。村宗は、義村に対して次第に強い影響力を持つようになり、義村は数度にわたり村宗と戦いましたが、敗北を重ねました。

## 暗殺の経緯

- **幽閉と暗殺**: 1521年1月、義村は再度挙兵しましたが、再び村宗に敗れ、その後和解の席で捕らえられ、播磨の室津城に幽閉されました。同年9月17日、村宗によって刺客が送り込まれ、暗殺されました。

このように、赤松義村の急死は彼の政治的な対立とその結果としての暗殺によるものであり、その後赤松家は衰退の道を辿ることとなりました。

赤松義村の政治改革について詳しく知りたい

赤松義村は、戦国時代の日本において赤松家の当主として重要な政治改革を行いました。彼の改革は、赤松家の権力を強化し、戦国大名としての地位を確立するためのものでした。

## 政治改革の概要

### 1. 大名権力の強化

義村は赤松家の戦国大名化を推進し、大名権力を強化するために官僚機構を整備しました。これにより、彼は独自の権力基盤を築こうとしましたが、守護代である浦上村宗との対立が生じました。

### 2. 奉行制の導入

義村は奉行制を導入し、政治的な安定を図りました。これは、家臣団との協力体制を強化するためのものでしたが、村宗ら重臣たちからの反発を受けることとなりました。

### 3. 法令の制定

彼は「五カ条からなる法令」を定め、公平な裁判を目指しました。この法令には、特に女性が政治に口出しすることを禁じる内容が含まれており、当時の社会規範を反映しています。

## 内紛とその結果

義村と浦上村宗との間で内紛が発生し、1518年から1519年にかけて激しい対立が続きました。最終的に義村は敗北し、嫡子である晴政に家督を譲ることとなります。その後も復権を試みましたが、1521年に村宗によって暗殺され、赤松家は没落への道を辿ります。

## 結論

赤松義村の政治改革は、彼自身の短命な統治期間において大名権力の強化と内部統制を目指したものでしたが、重臣との対立や内紛によってその試みは失敗に終わりました。彼の改革は赤松家の歴史において重要な一幕であり、その後の混乱へと繋がる要因となりました。

赤松義村の生涯についての書籍はある

赤松義村に関する書籍はいくつか存在します。以下に代表的な書籍を紹介します。

## 書籍一覧

1. **『赤松氏五代 弓矢取って無双の勇士あり』**

- **著者**: 渡邊 大門

- **出版日**: 2012年10月10日

- **内容**: 赤松氏の歴史を南北朝から織豊期まで広くカバーし、特に義村を含む五代の当主(円心、則祐、義則、満祐、政則)の生涯を詳細に描いています。380ページの内容で、赤松氏の波乱に富んだ歴史がまとめられています。

- **ISBN**: 9784623064755

- **価格**: 3,850円(税抜3,500円).

2. **『赤松一族の盛衰』**

- **内容**: 南北朝時代から戦国時代にかけての赤松氏の歴史を探求しており、特に義村やその家系の盛衰についても触れています。赤松氏の城郭体系や再興についても詳述されています.

これらの書籍は、赤松義村の生涯やその時代背景を理解するために非常に有用です。興味がある場合は、書店や図書館での入手を検討してみてください。

安芸国虎~赤松政範/赤松政元/赤松義祐/赤松義村/安芸国虎~

安芸国虎

安芸国虎は、戦国時代の日本における著名な武将であり、土佐国(現在の高知県)を拠点としていました。彼は享禄3年(1530年)に生まれ、永禄12年(1569年)8月11日に自刃して亡くなりました。国虎は安芸氏の一員であり、父は安芸元泰です。彼の生涯は、長宗我部元親との激しい抗争によって特徴づけられています。

## 生涯と業績

### 初期の経歴

安芸国虎は、安芸郡の領主として成長し、戦国時代における土佐統一を進める長宗我部元親と対立しました。彼は、元親が岡豊に訪れる際に友好を深める使者を追い返し、和睦を破ったことから対立が激化しました。

### 八流の戦い

1569年7月、元親は7000の兵を率いて安芸領に侵攻し、国虎も5300人の兵を集めて防衛しましたが、八流の戦いで大敗を喫しました。この戦いでは、長宗我部軍の奇策により国虎軍は総崩れとなり、籠城を余儀なくされました。最終的に内通者による裏切りが発生し、国虎は城を明け渡す決断を下しました。

### 最期

彼は一子千寿丸を阿波へ逃がし、自身は浄貞寺で自刃しました。彼の墓は今も浄貞寺に残っており、殉死した家老たちによって守られています.

## 文化的影響

安芸国虎の名は今日でも地元で広く知られており、「国虎屋」という名のうどん店が存在します。この店は彼に由来しており、名物の「国虎うどん」はその力強さと活力を表現しています。地元では「国虎祭り」なども行われており、彼への敬意が示されています。

## まとめ

安芸国虎は、その勇敢な戦いと地元への影響から「安芸の英雄」として愛され続けています。彼の業績や生涯は、高知県安芸市の歴史と文化に深く根ざしており、その名は今なお多くの人々に語り継がれています。

安芸国虎の生涯についてもっと知りたい

安芸国虎(あき くにとら)は、戦国時代の土佐国の武将で、安芸氏の最後の城主として知られています。彼の生涯は、長宗我部元親との激しい抗争によって特徴づけられています。

## 生涯

**出生と家族背景**

安芸国虎は1530年に土佐安芸郡で生まれました。彼は安芸元泰の子であり、安芸氏は蘇我赤兄を祖とする名家です。国虎は14歳で家督を継ぎ、重臣の畑山氏の後見を受けながら成長しました.

**長宗我部元親との対立**

1560年代に入ると、長宗我部元親が勢力を拡大し、国虎との対立が深まりました。1569年4月、元親から和睦の申し出がありましたが、国虎はこれを謀略と受け取り、戦う決意を固めました. 彼は安芸郡の諸将を召集し、約5300人の兵を集めて八流に陣を構えました.

## 八流の戦い

**戦闘経過**

1569年7月、長宗我部元親は7000人の軍勢を率いて攻撃を開始しました。最初に香美郡で戦闘が行われ、その後、安芸城に迫りました。国虎は籠城しましたが、内部からの裏切りや食糧不足によって状況は悪化しました.

**最期**

籠城戦は24日間続きましたが、ついに国虎は降伏を決意し、自身の切腹を条件に城兵の助命を求めました。1569年8月11日、彼は浄貞寺で自刃しました.

## 遺産

国虎の墓は浄貞寺にあり、今もその地に残っています。彼の死後、長男の弘恒は阿波へ逃れましたが、その後戦死し、次男の家友は製紙業に従事し、「土佐和紙中興の祖」として知られるようになりました.

安芸国虎は、その勇敢な戦いと忠誠心から地域住民や後世に語り継がれる存在となっています。

国虎屋の国虎うどんの味はどうなっている

国虎屋の国虎うどんは、独特な味わいと豊富な具材が特徴の人気メニューです。以下にその詳細をまとめます。

## 国虎うどんの味の特徴

**1. スープの風味**

- 国虎うどんは、**白味噌と酒粕をベースにしたスープ**が特徴です。このスープは甘味と塩味のバランスが良く、温かみのある味わいが楽しめます。

**2. 麺の食感**

- 麺は手打ちで、**もちっとした食感**があり、讃岐うどんほど硬くなく、博多うどんほど柔らかくないちょうど良い食感です。

**3. 具材の豊富さ**

- トッピングには、**ごぼう、豚バラ、ニラ、かまぼこ**などが使われており、具沢山で食べ応えがあります。また、最後に生姜を加えることで風味が変わり、さらなる満足感を得られます。

## 総評

国虎屋の国虎うどんは、そのユニークなスープと手打ちの麺、豊富な具材により、多くの人々に愛され続けています。特にスープの深い旨味と香りが印象的で、一度食べてみる価値があります。

安芸国虎が戦国時代で活躍した理由は

安芸国虎が戦国時代で活躍した理由は、彼の地位、戦略、そして当時の政治的背景に深く関わっています。

## **地位と背景**

安芸国虎は土佐国の豪族であり、安芸郡を中心に「安芸五千貫」と呼ばれる領地を有していました。彼は土佐七雄の一人として知られ、地域の有力者としての地位を確立していました。国虎は一条氏との縁戚関係を持ち、その結びつきが長宗我部元親との対立を深める要因となりました。

## **戦略と抗争**

国虎は長宗我部元親との激しい抗争に巻き込まれました。元親は土佐国の平定を目指し、国虎に対して攻撃を仕掛けました。特に1569年には、国虎は安芸城に籠城し、24日間の激闘を繰り広げましたが、最終的には内通者による裏切りや毒井戸の事件が影響し、自ら命を絶つ決断を余儀なくされました。彼の抵抗は地域の人々に強い影響を与え、その勇気と忠誠心は後世に語り継がれています。

## **文化的影響**

国虎はその死後も地域で尊敬され続けており、彼にまつわる伝説や逸話が多く残っています。特に彼の愛馬に関する話や、自害の際の決断は地域文化に深く根付いています。このような文化的影響は、国虎が単なる武将ではなく、地域社会において重要な象徴的存在であったことを示しています。

このように、安芸国虎の活躍は彼自身の能力や政治的背景だけでなく、その後の文化的影響にも大きく関わっています。

国虎屋のパリ支店はどんな感じ

国虎屋のパリ支店は、フランスの中心部に位置し、特にルーヴル美術館やパレ・ロワイヤルの近くにあります。1992年にオープンしたこのうどんビストロは、在留日本人だけでなく、地元のパリっ子にも非常に人気があります。

### 店舗の特徴

- **料理**: 国虎屋では、オリジナルの国虎うどんが名物で、白味噌スープを使用した独自のスタイルが特徴です。その他にもカレーうどんやとろろうどんなど、多様なメニューが揃っています。

- **雰囲気**: 店内は清潔感があり、全スタッフが統一された白いユニフォームを着用しているため、スタイリッシュな印象を与えています。

- **メニュー展開**: うどん以外にも、丼物や飲み物、甘味など多彩なメニューを提供しており、幅広い客層に対応しています。

### 評判

国虎屋はトリップアドバイザーで高評価を得ており、「本格的な日本料理が楽しめる」と多くの訪問者から好評です。特に国虎うどんは「絶品」と称されることが多いです。

### アクセス

国虎屋は5 Rue Villedo, 75001 Parisに位置し、アクセスも良好です。周辺には観光名所も多く、食事と観光を兼ねた訪問が可能です。

このように、国虎屋はパリで本格的な日本の味を楽しむことができる貴重なスポットとして、多くの人々に愛されています。

安芸国虎の墓所はどこにある

安芸国虎の墓所は、高知県安芸市西浜556に位置しています。この墓は、彼の菩提寺である浄貞寺の境内にあります。安芸国虎は戦国時代の武将で、長宗我部元親との戦いに敗れ、浄貞寺で自害しました。墓所には高さ1.4メートルの五輪塔があり、国虎に殉じた家臣たちの墓も隣接しています。