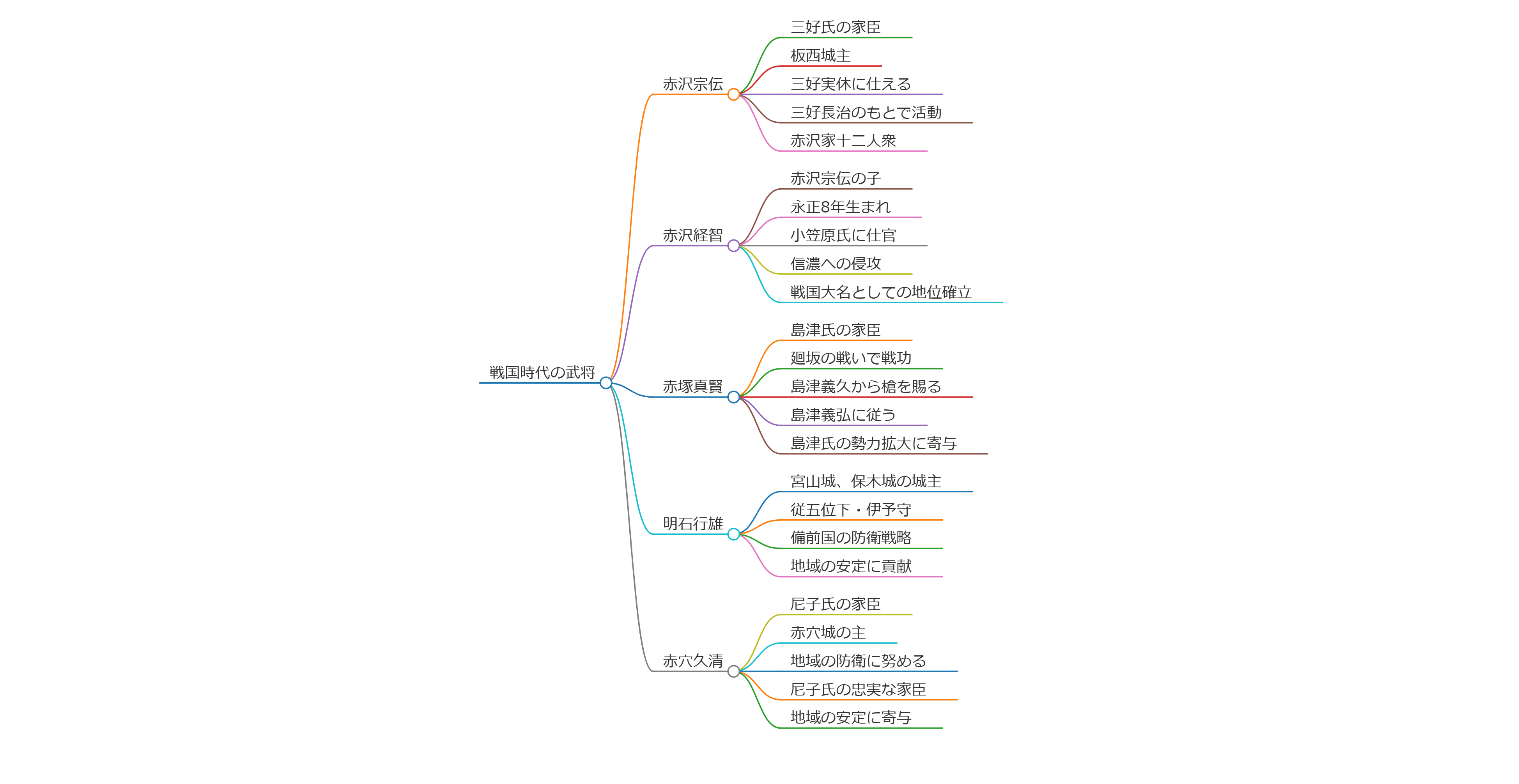

赤沢宗伝

赤沢宗伝(あかさわ そうでん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、三好氏の家臣として知られています。

彼は阿波国板野郡の板西城主であり、三好長慶の弟である三好実休に仕えました。

宗伝は、実休が戦死した後、三好長治のもとで活動を続けました。

彼の家臣団は「赤沢家十二人衆」と呼ばれ、強力な軍事力を誇っていました。

赤沢経智

赤沢経智(あかざわ けいち)は、戦国時代の武将で、赤沢宗伝の子として知られています。

彼は永正8年(1511年)に生まれ、信濃国に戻った後、主家である小笠原氏に仕官しました。

経智は、信濃への侵攻を繰り返し、地域の支配に貢献しました。

赤塚真賢

赤塚真賢(あかつか まさかた)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将で、島津氏の家臣として活動しました。

彼は永禄4年(1561年)の廻坂の戦いで首級を上げ、島津義久から槍を賜るなど、戦功を重ねました。

真賢は、天正4年(1576年)には島津義弘に従い、真幸院飯野へと移りました。

明石行雄

明石行雄(あかし ゆきかつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、備前国の宮山城、保木城の城主として知られています。

彼は従五位下・伊予守の官位を持ち、戦国時代の激動の中で重要な役割を果たしました。

赤穴久清

赤穴久清(あかな ひさきよ)は、室町時代後期から戦国時代にかけての武将で、尼子氏の家臣として知られています。

彼は出雲国赤穴城(瀬戸山城)の主であり、戦国時代の動乱の中で地域の防衛に努めました。

赤沢宗伝

赤沢宗伝(あかさわ そうでん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、三好氏の家臣として知られています。

彼は阿波国板野郡の板西城主であり、三好長慶の弟である三好実休に仕えました。

宗伝は、実休が戦死した後、三好長治のもとで活動を続けました。

彼の家臣団は「赤沢家十二人衆」と呼ばれ、強力な軍事力を誇っていました。

赤沢経智

赤沢経智(あかざわ けいち)は、戦国時代の武将で、赤沢宗伝の子として知られています。

彼は永正8年(1511年)に生まれ、信濃国に戻った後、主家である小笠原氏に仕官しました。

経智は、信濃への侵攻を繰り返し、地域の支配に貢献しました。

彼はまた、信濃の戦国大名としての地位を確立し、戦国時代の動乱の中で重要な役割を果たしました。

赤塚真賢

赤塚真賢(あかつか まさかた)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将で、島津氏の家臣として活動しました。

彼は永禄4年(1561年)の廻坂の戦いで首級を上げ、島津義久から槍を賜るなど、戦功を重ねました。

真賢は、天正4年(1576年)には島津義弘に従い、真幸院飯野へと移りました。

彼の戦功は、島津氏の勢力拡大に寄与しました。

明石行雄

明石行雄(あかし ゆきかつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、備前国の宮山城、保木城の城主として知られています。

彼は従五位下・伊予守の官位を持ち、戦国時代の激動の中で重要な役割を果たしました。

行雄は、特に備前国における防衛戦略において、地域の安定に貢献しました。

赤穴久清

赤穴久清(あかな ひさきよ)は、室町時代後期から戦国時代にかけての武将で、尼子氏の家臣として知られています。

彼は出雲国赤穴城(瀬戸山城)の主であり、戦国時代の動乱の中で地域の防衛に努めました。

久清は、尼子氏の忠実な家臣として、数々の戦闘に参加し、地域の安定に寄与しました。

赤沢宗伝~赤沢宗伝/赤沢経智/赤塚真賢/明石行雄/赤穴久清~

赤沢宗伝

赤沢宗伝(あかざわ そうでん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、主に阿波国の板西城を拠点としました。彼は三好氏の家臣であり、特に三好実休の重臣として知られています。

## 生涯と出自

- **出自**: 赤沢氏は小笠原氏の庶家で、信濃国を本拠としていました。延徳3年(1491年)に赤沢朝経が室町幕府の管領・細川政元に仕官し、その子孫が阿波細川家に仕官しました。宗伝はこの系統の一部と考えられています。

- **生涯**: 宗伝は三好実休に仕え、実休の姪を妻に迎えました。彼には嫡子・鹿之丞がいます。彼は「赤沢家十二人衆」と呼ばれる強力な家臣団を持ち、地域を支配しました。1562年には久米田の戦いで実休が戦死した後、宗伝は出家し、その後は実休の子・三好長治を補佐しました。

## 戦歴と伝承

- **戦歴**: 宗伝は1582年、四国統一を目指す長宗我部元親との決戦・中富川の戦いで先陣を務めました。この戦いで壮絶な戦死を遂げ、その墓は板野町の愛染院にあります。

- **伝承**: 地元では「赤沢信濃守のわらじ」という伝説も残っており、彼が地元の守護として重要な役割を果たしたことが語り継がれています。

## 文化的影響

赤沢宗伝はその名声から地域文化にも影響を与え、彼にまつわる伝承や物語は今も地元で語られています。また、彼の家臣たちは地域社会に深く根ざした存在であり、赤沢氏の歴史は阿波地方の重要な一部となっています。

このように、赤沢宗伝は戦国時代の重要な武将として、その生涯や業績が多くの人々に記憶されています。

赤沢宗伝の生涯についてもっと知りたい

赤沢宗伝(あかさわ そうでん)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、三好氏の家臣として知られています。以下に彼の生涯の重要なポイントをまとめます。

## 基本情報

- **生誕**: 不明

- **死没**: 天正10年(1582年)9月

- **別名**: 入道信濃守、崇伝

- **官位**: 信濃守

- **主君**: 三好実休、三好長治

- **氏族**: 赤沢氏

- **妻**: 三好実休の娘

- **子**: 鹿之丞

## 生涯の概要

赤沢宗伝は、阿波国の板西城主であり、三好氏当主の三好長慶の弟である三好実休に仕えました。彼は実休の姪を妻に迎え、嫡子として鹿之丞をもうけました。宗伝は「赤沢家十二人衆」と呼ばれる一族を近隣に配し、地域の防衛や支配を強化しました。

### 戦歴と出家

永禄5年(1562年)3月、久米田の戦いで主君の実休が戦死すると、宗伝は上桜城主の篠原長房や木津城主の篠原自遁と共に出家しました。その後、実休の子である三好長治を重臣として補佐し、三好家の内政や軍事において重要な役割を果たしました。

### 最期と遺産

天正10年(1582年)9月、宗伝は中富川の戦いにおいて長宗我部元親に対抗し、三好方として奮戦しましたが討ち死にしました。彼の墓所は徳島県板野郡板野町の愛染院にあり、この地は四国八十八箇所霊場の一つとしても知られています。

赤沢宗伝は、その忠誠心と武勇によって三好氏を支えた重要な人物であり、彼の生涯は日本の戦国時代における武将たちの複雑な人間関係と権力闘争を象徴しています。

赤沢宗伝が仕えた三好実休について詳しく知りたい

三好実休(みよし じっきゅう)は、戦国時代の日本において重要な武将であり、三好氏の一員として活躍しました。彼の生涯や業績について詳しく見ていきます。

## 生涯

**出生と背景**

三好実休は、大永7年(1527年)に三好元長の次男として生まれました。兄には三好長慶、弟には安宅冬康と十河一存がいます。幼少期から政治的な役割を果たし、特に阿波国において重要な地位を占めました。

**主な業績**

実休は、兄・長慶と共に四国の政治を担い、特に阿波国での権力を強化しました。彼は天文13年(1544年)から京都に入り、天文16年(1547年)の舎利寺の戦いで大勝を収めるなど、多くの戦闘で指導的役割を果たしました。また、天文22年(1553年)には細川氏之を排除し、その子・細川真之を擁立して阿波細川家の実権を掌握しました。

## 赤沢宗伝との関係

赤沢宗伝は、三好実休の家臣であり、彼に仕えた重要な武将です。宗伝は実休の姪を妻に迎え、一族をまとめる役割も果たしました。「板西城三人衆」と呼ばれる家臣団を編成し、地域の統治にも貢献しました。

## 戦死とその後

永禄5年(1562年)、久米田の戦いで実休は戦死します。この戦闘では、彼が鉄砲によって討たれたとの記録がありますが、一部では流矢や自害とする説も存在します。実休の死後、宗伝は上桜城主の篠原長房や木津城主の篠原自遁と共に出家し、その後は実休の子・三好長治を補佐しました。

## 結論

三好実休は、その生涯を通じて三好氏の勢力拡大に寄与し、多くの戦闘で指導的な役割を果たしました。また、彼が仕えた赤沢宗伝もまた、実休の死後にその影響力を持ち続けました。彼らの活動は、戦国時代の四国地方における政治と軍事に大きな影響を与えました。

赤沢宗伝が板西城にどのような影響を与えたのか

赤沢宗伝は、戦国時代において阿波国の板西城を拠点とし、地域の戦略や政治に大きな影響を与えました。以下にその主な影響をまとめます。

## 宗伝の役割と背景

- **三好家の家臣**: 宗伝は、阿波守護代の三好長慶の弟である三好実休に仕えており、実休の姪を妻に迎えることで家族的な結びつきを強めました。

- **忠誠心**: 宗伝は、実休が戦死した後、その子である三好長治を補佐し、忠義を尽くしました。

## 板西城への影響

- **居城としての重要性**: 板西城は宗伝の居城であり、彼の軍事活動や政治的決定において重要な拠点でした。

- **戦闘への参加**: 宗伝は中富川の戦いにおいて約2000の兵を率いて三好方として奮戦し、その結果として壮絶な討ち死にを遂げました。これにより、彼の名声と影響力は地域に深く刻まれました。

## 政治的影響

- **忠節な家臣の悲劇**: 宗伝は、親交があった篠原長房が攻撃された際、「忠節な家臣を討つことは三好家の終末が近い」と嘆き、板西城を退去しました。この発言は彼の忠誠心と当時の政治情勢を反映しています。

- **地域社会への影響**: 宗伝とその一族(板西城三人衆)は地域社会において重要な存在であり、その忠誠心や武士道精神が後世に語り継がれています。

## 結論

赤沢宗伝は板西城を通じて地域の戦略的要所として機能させ、その忠誠心と勇気が阿波国における三好家の権力維持に寄与しました。彼の生涯と行動は、地域社会における武士道精神や歴史的背景を象徴するものとなっています。

赤沢宗伝の墓所である愛染院についてもっと知りたい

愛染院は、赤沢宗伝の墓所として知られる重要な寺院です。以下にその詳細をまとめます。

## 愛染院の概要

- **所在地**: 徳島県板野郡板野町

- **宗派**: 高野山真言宗

- **山号**: 金鶏山

- **本尊**: 不動明王

- **創建年**: 伝承によれば弘仁7年(816年)

- **別名**: 那東のお不動さん

愛染院は四国八十八箇所霊場の第3番札所である金泉寺の奥の院で、弘法大師(空海)によって開基されたとされています。寺院は1200年以上の歴史を持ち、元々は「阿弥陀寺」と呼ばれていましたが、大正10年(1921年)に現在の名前に改称されました。

## 赤沢宗伝とその墓所

赤沢宗伝(あかさわ そうでん)は、戦国時代の武将で、板西城主として知られています。彼は1582年に中富川の戦いで討ち死にしました。愛染院には彼を祀る廟があり、戦いでの敗北に関連する伝説から、参詣者は腰から下の病気が治癒するとの信仰を寄せています。このため、多くの人々が草鞋を奉納する習慣があります。

## 境内の特徴

愛染院には以下のような重要な施設があります:

- **仁王門**: 左右に金剛力士像が安置されています。

- **本堂**: 不動明王像や愛染明王像、大日如来像などが安置されています。

- **赤澤信濃守廟**: 赤沢宗伝を祀る場所で、ここには大きなわらじが掲げられています。

- **鐘楼堂**や**石仏八十八箇所**も境内に存在します。

### アクセス

愛染院は金泉寺から約3km離れた位置にあり、徒歩で訪れることも可能です。交通手段としては、JR徳島駅から板野駅まで電車を利用し、その後バスや自動車でアクセスできます。

愛染院はその歴史的背景とともに、地域住民や巡礼者にとって重要な信仰の場となっています。

赤沢宗伝が中富川の戦いでどのように戦ったのか

赤沢宗伝は、1582年の中富川の戦いにおいて、三好方の先鋒として重要な役割を果たしました。この戦いは、長宗我部元親が三好存保の勝瑞城を攻めるために行われたもので、戦闘は非常に激烈でした。

## 戦闘の概要

- **指揮と兵力**: 赤沢宗伝は約2,000の兵を率いて三好方に参加し、長宗我部軍に挑みました。彼は「板西城三人衆」として知られる一族と共に戦いました。

- **戦闘の経過**: 戦闘は長宗我部軍が勝瑞城を目指して進軍する中で始まりました。赤沢は先陣を務め、敵軍に対して果敢に攻撃を仕掛けましたが、戦局は厳しく、一時的には劣勢となりました。

- **最期**: 赤沢宗伝は壮絶な戦闘の中で討ち死にしました。彼とその一族は最後まで戦い抜き、その勇気が後世に語り継がれています。

## 戦後の影響

この戦いの結果、長宗我部軍が勝利し、三好氏は大きな打撃を受けました。赤沢宗伝の奮闘は、彼の一族や地域社会において重要な歴史的な出来事として記憶されています。また、赤沢信濃守を祀る廟や碑も建てられ、彼の勇気と忠誠心が称えられています。

赤沢経智~赤沢宗伝/赤沢経智/赤塚真賢/明石行雄/赤穴久清~

赤沢経智

赤沢経智(あかざわ つねとも)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、信濃小笠原氏の家臣です。彼の生涯と業績について以下にまとめます。

## 基本情報

- **生誕**: 永正8年(1511年)

- **死没**: 天正2年(1574年)7月

- **改名**: 経智から玄澤(号)

- **別名**: 又太郎

- **官位**: 伊豆守、式部少輔

- **主君**: 小笠原長時

- **氏族**: 赤沢氏

- **父**: 赤沢政経

- **妻**: 島館入道喜仙娘

- **子**: 長勝、小笠原貞経など

## 略歴

赤沢経智は、父と共に信濃国に戻り、塩崎城に入城して信濃守護の小笠原氏に仕官しました。彼は武田信玄の侵攻に対抗し、天文14年(1545年)から小笠原長時に従って多くの戦闘を経験しました。しかし、天文19年(1550年)には長時の居城である林城が落城し、その後自身の居城も奪われることとなります。このため、彼は長尾景虎(後の上杉謙信)を頼り越後国へ逃れました。

経智は最終的に天正2年(1574年)に越後国春日村で亡くなりました。享年64歳でした。彼は仏門に入った後、玄澤という号を名乗りました.

## 家族と子孫

彼の子供には長勝と貞経がいます。長勝は弘治元年(1555年)に同族の三好長慶を頼って上洛し、その後も家族は武士として活動を続けました。特に貞経は、後に徳川家康に仕官し、幕府の弓道師範として名を馳せました.

赤沢経智の一族は、小笠原氏と密接な関係があり、彼らの歴史は信濃地方での戦乱や権力闘争と深く結びついています。

赤沢経智はどのような戦いを経験したの

赤沢経智(あかざわ つねとも)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、主に信濃国での戦闘に従事しました。彼は小笠原長時に仕え、武田信玄との激しい戦闘を経験しました。

## 主な戦い

- **武田信玄との合戦**: 赤沢経智は、天文14年(1545年)から武田信玄の侵攻に対抗し、小笠原長時と共に数多くの戦闘を行いました。特に、1550年7月には長時の居城である林城が落城し、その後自身の居城である塩崎城も奪われました。

- **越後への逃避**: 林城と塩崎城の陥落後、赤沢経智は長時や嫡男・長勝、三男・貞経と共に越後国へ逃れ、上杉謙信を頼りました。彼は天正2年(1574年)に春日村で亡くなりました。

赤沢経智の生涯は、彼が仕えた小笠原氏と武田氏との間で繰り広げられた激しい戦乱の中で形成されており、その戦いは彼自身とその家族の運命にも大きな影響を与えました。

赤沢経智が小笠原長時に属した理由は

赤沢経智が小笠原長時に属した理由は、彼の家族の背景と戦国時代の政治的状況に深く関連しています。

## 家族の忠誠と歴史的背景

赤沢経智は赤沢政経の子であり、赤沢氏は小笠原氏の庶流です。彼の家族は元々小笠原氏に仕えており、信濃国において小笠原氏の家臣としての伝統がありました。このため、経智は父と共に信濃に戻り、小笠原長時に仕官しました。家族の忠誠心が、彼が長時に仕える決断を後押ししたと考えられます。

## 武田信玄との対立

経智は、武田信玄による信濃侵攻が激化する中で、小笠原長時と共に戦いました。1545年から1550年にかけて、彼は長時に従い武田軍との激しい戦闘を繰り広げましたが、1550年には長時の居城である林城が落城し、自身も塩崎城を奪われるという厳しい状況に直面しました。このような状況下で、経智は長時と共に越後国へ逃れ、その後も彼に従い続けました。

## 結論

赤沢経智が小笠原長時に属した理由は、家族の伝統的な忠誠心と戦国時代の複雑な政治状況が影響しており、彼は長時と共に多くの戦闘を経験しながらも、その忠誠を貫いたと言えます。また、経智の子孫も小笠原氏と深い関係を持ち続けました.

赤沢経智が武田信玄と戦った背景は

赤沢経智が武田信玄と戦った背景には、信濃地域における権力闘争とその軍事的な圧力が関与しています。

## **赤沢経智の立場**

赤沢経智は、信濃小笠原氏の家臣として活動していました。彼は小笠原長時に仕え、武田信玄の信濃侵攻に対抗するために戦いました。1545年から1548年にかけて、経智は小笠原軍と共に武田軍との激しい戦闘を繰り広げました。

## **武田信玄の侵攻**

武田信玄は、父・武田信虎を追放した後、信濃への侵攻を本格化させました。特に1548年の塩尻峠の戦いでは、小笠原長時が指揮する軍勢が武田軍に急襲され、大敗を喫しました。この敗北により、小笠原氏は信濃での権力を失い、経智もその影響を受けました。

## **塩尻峠の戦い**

塩尻峠の戦いでは、小笠原長時が武田信玄に対抗するため周辺の豪族と連携しましたが、武田軍の奇襲によって壊滅的な打撃を受けました。この戦いは、武田氏による信濃国制圧の転機となり、経智と小笠原氏の運命を大きく変える結果となりました。

## **結論**

赤沢経智が武田信玄と戦った背景には、彼が仕えた小笠原氏の存続を賭けた戦いがありました。武田氏による侵攻とそれに対抗するための連携が、彼らの運命を左右した重要な要因です。最終的には、小笠原氏は武田氏に敗れ、経智も越後へ逃れることとなりました.

赤沢経智が上杉、葦名、三好と放浪した理由は

赤沢経智が上杉、葦名、三好と放浪した理由は、彼が仕えていた小笠原長時が武田信玄との戦いで敗北し、信濃を失ったためです。具体的には、1548年の塩尻峠の戦いで小笠原氏が武田氏に敗れ、長時は命からがら逃げることとなりました。この敗北により、小笠原氏は信濃から追放され、経智を含む家臣たちは新たな主君を求めて流浪することになりました。

その後、経智は上杉謙信を頼り越後に逃れ、その後も葦名や三好と接触しながら生き延びました。彼の流浪は、主君の再興を目指すためのものであり、様々な勢力との連携を模索する過程でもありました.

赤沢経智の子供たちはどんな人になったの

赤沢経智の子供たちについての情報は、彼の家族やその後の活動に関連する記録から得られます。

## 子供たちの概要

- **赤沢長勝**

長勝は赤沢経智の嫡男であり、父と共に信濃守護小笠原氏に仕官しました。彼は弘治元年(1555年)に北白川の戦いで討死しました。

- **小笠原貞経**

貞経は赤沢経智の次男で、仏門に入った後は弓道師範として徳川家康に仕官しました。彼は小笠原姓に復帰し、赤沢小笠原氏として活動を続けました。貞経は戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍し、最終的には旗本として名を馳せました。

- **その他の子供たち**

赤沢経智には他にも男子がいましたが、詳細な情報は限られています。彼らも父と同様に戦国時代の混乱の中でそれぞれの道を歩んだと考えられます。

## 歴史的背景

赤沢経智は、小笠原長時に従い武田信玄との戦いに参加しましたが、最終的には長時と共に越後へ逃れました。彼の子供たちもこの流浪の中でそれぞれ異なる道を歩み、特に貞経はその後も武士として名を馳せることになりました。このように、赤沢経智の子供たちはそれぞれ異なる役割を果たしながら、戦国時代という turbulent な時代背景の中で重要な役割を担いました。

赤塚真賢~赤沢宗伝/赤沢経智/赤塚真賢/明石行雄/赤穴久清~

赤塚真賢

赤塚真賢(あかつか まさかた)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将で、島津氏の家臣でした。彼は1542年5月5日に生まれ、1633年8月14日に亡くなりました。

## 生涯と業績

**初陣と戦功**

赤塚真賢は、弘治3年(1557年)に蒲生氏と菱刈氏との戦いで初陣を果たし、その際に敵の首を取る戦功を挙げました。永禄4年(1561年)には廻坂の戦いでも同様に首級を上げ、島津義久から槍を賜りました。

**地位の向上**

永禄7年(1564年)、彼は島津義弘に従い真幸院飯野へ移り、天正4年(1576年)には三ツ山城の地頭代および足軽大将に任命されました。この役職を20年以上務めました。天正6年(1578年)には、伊東氏との戦闘において重要な役割を果たし、敵方の僧侶を誅殺するなどの行動も見せました。

**豊臣秀吉との関係**

天正15年(1587年)、豊臣秀吉による九州平定の際には、菅迫城での防衛に成功し、島津軍を守るために小林衆50人を率いて敵を退けました。

**晩年**

慶長6年(1601年)、蒲生新城が普請されると、真賢は新城へ移り10年間その守備を担当しました。彼はこの間に50石の加増も受けています。寛永10年(1633年)に92歳で病死し、その法名は禾覚賢重居士です。

## 家族

赤塚真賢の父は赤塚重徳で、母は満尾貞利の娘でした。彼には重政という子がいます。

赤塚真賢は長い間島津義弘に仕え、多くの戦功を挙げたことで知られています。彼の軍歴は島津家の歴史にも深く刻まれています。

赤塚真賢の戦歴はどのくらい

赤塚真賢(あかつか まさかた)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将で、主に島津氏の家臣として知られています。彼の戦歴は以下の通りです。

## 戦歴の概要

- **初陣**: 弘治3年(1557年)4月15日、蒲生氏と菱刈氏との戦いで初めて戦闘を経験し、首級を上げました。

- **廻坂の戦い**: 永禄4年(1561年)7月12日、この戦いでも首級を上げ、島津義久から槍を賜りました。

- **三ツ山城での任務**: 天正4年(1576年)、伊東氏の高原城が落ちた後、三ツ山地頭代及び足軽大将に任じられ、20年以上にわたり三ツ山城でその職務を務めました。

- **霧島山での行動**: 天正6年(1578年)、伊東義祐により任じられていた僧を誅殺する任務を遂行しました。

- **肥後攻めと豊後国攻め**: 義弘に従い、これらの攻撃にも参加しました。特に天正15年(1587年)の豊臣秀吉による九州平定では、菅迫城での防衛に成功し、敵を退けました。

- **蒲生新城での任務**: 慶長6年(1601年)、蒲生新城が普請されると、新城へ移り約10年間その城の番を務め、50石を加増されました.

赤塚真賢はその生涯を通じて多くの戦闘に参加し、島津氏に対する忠誠心と軍事的才能を示しました。彼は1633年に亡くなっています。

赤塚真賢が島津義弘に従った理由は

赤塚真賢が島津義弘に従った理由は、彼の忠誠心、戦闘経験、そして戦国時代の政治的背景に由来しています。

## **忠誠心と経歴**

赤塚真賢(1542年生まれ)は、戦国時代に活躍した武将で、島津氏の家臣として知られています。彼は1557年に初陣を果たし、その後も数多くの戦闘に参加し、戦功を上げてきました。特に1561年の廻坂の戦いでは首級を上げ、島津義久から槍を賜っています。

## **島津義弘への従属**

真賢が島津義弘に従った理由は以下の通りです:

- **地位と任命**: 1564年に義弘に従い真幸院飯野へ移り、その後三ツ山城の地頭代及び足軽大将として20年以上務めました。このような地位を得ることで、彼は義弘の信任を受けていました。

- **戦略的選択**: 戦国時代は強力な主君に仕えることが自身の生存や繁栄につながるため、島津氏という強大な勢力に従うことは真賢にとって有利な選択でした。

- **軍事的貢献**: 真賢は肥後や豊後への攻撃にも従軍し、特に1587年には豊臣秀吉による九州平定の際に重要な役割を果たしました。こうした活躍が彼の忠誠心と義弘への従属を強化する要因となりました。

## **結論**

赤塚真賢が島津義弘に従った理由は、彼自身の忠誠心や豊富な戦闘経験、そして当時の政治的状況によるものであり、これらが彼の武士としてのキャリアを形成する重要な要素となりました。

赤塚真賢が三ツ山城で務めた期間はどれくらい

赤塚真賢は、天正4年(1576年)に三ツ山城が島津氏に降った後、三ツ山地頭代及び足軽大将に任じられました。彼は約**20年以上**、三ツ山城でその職務を務めたとされています。具体的には、1576年から1587年までの期間にわたって在職していたと考えられます。

赤塚真賢が伊東氏と戦った際の具体的な戦いは

赤塚真賢が伊東氏と戦った具体的な戦いには、以下の重要な出来事があります。

## 高原城の戦い(1576年)

天正4年(1576年)、赤塚真賢は島津氏の一員として、伊東義祐が守る高原城を攻撃する戦闘に参加しました。この戦いでは、島津軍が高原城を攻め落とし、伊東氏は大きな損失を被りました。赤塚真賢はこの攻撃において重要な役割を果たし、戦後は三ツ山城の地頭代として任命されました。

## 石城の戦い(1578年)

天正6年(1578年)、赤塚真賢は伊東氏の石城に対する攻撃にも関与しました。この戦闘では、島津軍が伊東氏の拠点に対し3日間にわたる激しい攻防を展開し、最終的に伊東氏は石城を放棄することとなりました。赤塚真賢はこの戦いでも指揮官として活躍し、島津軍の勝利に貢献しました。

これらの戦闘を通じて、赤塚真賢は島津氏の信頼を得て、その後も数多くの戦闘で活躍しました。

赤塚真賢が豊臣秀吉の九州平定にどのように参加したか

赤塚真賢は、豊臣秀吉の九州平定において重要な役割を果たしました。天正15年(1587年)、彼は島津義弘の家臣として、菅迫城に駐留していました。この際、彼は伊集院三河守や犬童頼安らを退却させるため、小林衆50人を率いて敵を退ける任務を担いました。

具体的には、赤塚真賢は敵軍によって通路が塞がれている中で、彼の指揮の下、退却を試みる味方を守りながら敵を撃退し、無事に三河守と頼安らを生還させることに成功しました。これにより、彼は九州平定における戦闘での戦術的な判断力と指揮能力を示し、島津軍の防衛に貢献しました。

明石行雄~赤沢宗伝/赤沢経智/赤塚真賢/明石行雄/赤穴久清~

明石行雄

明石行雄(あかし ゆきかつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将で、備前国の宮山城および保木城の城主として知られています。彼の官位は従五位下・伊予守であり、別名として「景親」(かげちか)でも知られていますが、確実な文書からは実名が「行雄」であるとされています.

## 生涯と業績

**出自と初期の活動**

- 明石行雄は明石氏に属し、父は明石景憲です。彼は浦上氏に仕官し、特に浦上宗景に仕えました。

- 天正2年(1574年)、宇喜多直家との対立が激化する中で天神山城の戦いが勃発し、行雄は宗景を支持しましたが、戦局が不利になると裏切りを企て、天神山城に火を放って陥落の一因となりました.

**宇喜多家臣としての活動**

- 浦上氏滅亡後、行雄は宇喜多氏に迎え入れられましたが、正式な家臣ではなく「客分」として扱われました。

- 彼は天正6年(1578年)の第二次上月城の戦いで不穏な行動を見せつつも、実際には攻撃を行わないなど複雑な立場にありました.

**後期の活動**

- 天正11年(1583年)には、宇喜多と毛利氏との領地問題で不満を示し、娘婿に対して毛利領への退去を説得するなどの影響力を持っていました。

- 天正14年(1586年)には従五位下伊予守に叙任され、その後「明石伊予守行雄」と名乗るようになります.

**晩年**

- 文禄3年(1594年)には老衰が始まっていたことが示される書状を残し、この時点で明石氏の当主職は息子に移譲されていたと考えられています。

- 慶長2年(1597年)には存命であったことが確認されていますが、その後の没年は不明です.

明石行雄は、その生涯を通じて戦国時代の激動の中で重要な役割を果たした武将として位置づけられています。

明石行雄はどのような人物だったの

明石行雄(あかし ゆきかつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将で、備前国の宮山城と保木城の城主でした。彼は明石氏の一族であり、官位は従五位下・伊予守でした。

## 生涯

- **出自**: 明石行雄は明石景憲の子として生まれ、浦上氏に仕官しましたが、その後宇喜多直家に仕官します。彼は直家の妹と結婚し、家族関係を通じて宇喜多家に深く関与しました。

- **戦歴**: 行雄は関ヶ原の戦い(1600年)で宇喜多秀家に従い、西軍として参加しました。彼は宇喜多軍の先鋒を務め、福島正則軍と戦闘を繰り広げましたが、小早川秀秋の裏切りにより敗北しました。その後、大坂の陣にも参加し、「大坂五人衆」の一員として活躍しました。

## キリシタン武将

行雄はキリシタン(キリスト教徒)としても知られ、洗礼名は「ドン・ジョアン」とされました。彼は信仰を深め、多くの信徒を集めるなど、宗教的な指導者としても影響力を持っていました。

## 最期

大坂の陣後の行雄の消息には諸説あり、1618年に潜伏先で没したとされています。彼はその生涯を通じて、武将としてだけでなく、宗教的な指導者としても重要な役割を果たしました。

明石行雄が浦上氏に仕えた理由は

明石行雄が浦上氏に仕えた理由は、彼の出自や当時の政治的状況、そして浦上氏との関係に起因しています。

### **出自と背景**

- 明石行雄は備前国の武将であり、明石氏の一族に属していました。彼はその家系を通じて、戦国時代の武士としての地位を確立し、浦上氏に仕官することでさらなる権力を得ることができました。

### **浦上氏との関係**

- 浦上氏は元々赤松氏に仕えていた有力な武士団であり、明石行雄はその重臣として仕官しました。浦上氏の当主である浦上宗景は、彼の能力を高く評価し、行雄はその忠実な家臣として多くの戦闘に参加しました。

- 行雄は特に永禄10年(1567年)の明善寺合戦などで活躍し、その戦功によって浦上氏内での地位を強化しました。このような戦闘への参加は、彼の忠誠心と武将としての能力を示すものでした。

### **政治的状況**

- 当時の日本は戦国時代であり、各地で権力争いが繰り広げられていました。明石行雄が浦上氏に仕えた背景には、彼自身が安定した地位を求めていたことも影響しています。浦上氏は当時、備前国を中心に勢力を拡大しており、その一員として行雄も利益を享受することができました。

### **結論**

明石行雄が浦上氏に仕えた理由は、彼自身の出自や武将としての能力、そして当時の政治的状況によるものであり、彼は浦上宗景に忠実な家臣としてその勢力拡大に貢献しました。

明石行雄が宇喜多氏に移った背景は

明石行雄が宇喜多氏に移った背景は、主に浦上氏の滅亡とその後の政治的な動きに起因しています。

## 浦上氏の滅亡

明石行雄は元々浦上宗景の家臣でしたが、1579年に浦上氏が宇喜多直家によって滅ぼされました。この時、行雄は浦上氏の所領をそのまま認められたものの、宇喜多氏の老臣には加えられず「客分」として迎え入れられました。

## 宇喜多直家との関係

行雄は宇喜多直家に仕官し、彼の下で様々な戦闘に参加しました。特に、天正10年には備中高松城の戦いにおいて羽柴秀吉の元に参陣し、その後も宇喜多家中で重要な役割を果たしました。彼は直家とその子・宇喜多秀家に仕え、特に直家の軍事的な活動を支援しました。

## 政治的背景

行雄が宇喜多氏に加わった背景には、当時の戦国時代における勢力図の変化も影響しています。浦上氏が滅亡した後、行雄は新たな主君として宇喜多直家を選び、その忠誠心と軍事的能力を活かして宇喜多家中での地位を確立しました。

このように、明石行雄が宇喜多氏に移った背景には、浦上氏の滅亡とその後の政治的な変動、そして新たな主君との関係構築が大きく影響しています。

明石行雄が天神山城を落とした理由は

明石行雄が天神山城を落とした理由は、彼の裏切りによるものです。天正2年(1574年)から始まった天神山城の戦いにおいて、行雄は当初浦上宗景を支持していましたが、戦況が不利になると彼を見限り、城に火を放った上で一角を占拠しました。この行動が天神山城陥落の決定的な要因となりました。

また、行雄の裏切りは毛利氏の記録にも確認されており、彼の行動によって浦上宗景は宇喜多直家に敗れ、領地を失う結果となりました。

明石行雄の生涯についてもっと知りたい

明石行雄(あかし ゆきかつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、備前国の宮山城や保木城の城主として知られています。彼の生涯は複雑な政治的背景と戦闘に満ちており、以下にその主要なポイントをまとめます。

## 生涯の概要

- **生誕と家族背景**: 明石行雄の生年は不明ですが、1569年頃と推測されています。彼は明石景憲の子であり、明石氏の一員です。兄弟には行雄、景行、右近がいます。

- **初期の経歴**: 行雄は元々浦上宗景に仕官していましたが、1574年には宇喜多直家に仕官し、その後彼の信任を受けることになります。特に、浦上宗景と宇喜多直家の対立が激化する中で、行雄は宗景を見限り、天神山城を陥落させる要因となったことが記録されています。

- **宇喜多家臣時代**: 浦上氏滅亡後、行雄は宇喜多氏に仕官し、彼の地位は「客分」として認められました。彼は数々の戦闘に参加し、高松城の戦いでは羽柴秀吉に賞賛されるなど、その武勇を示しました。

- **大坂の陣**: 1614年には豊臣秀頼に招かれ、大坂城に入城。大坂の陣では豊臣方として奮戦しましたが、1615年5月8日の大坂城落城後、その消息には諸説あり、1618年には潜伏先で亡くなったとされています。

## 重要な出来事

- **天神山城の戦い**: 行雄はこの戦いで宗景を支持しながらも、最終的には裏切りを選択し、自らの利を図りました。この行動が天神山城陥落につながったことが記録されています。

- **豊臣政権下での活動**: 大坂城入城後、大坂の陣で豊臣方として戦ったことからもわかるように、彼は豊臣政権下でも重要な役割を果たしました。

## 結論

明石行雄は、その生涯を通じて数々の戦闘や政治的動乱に関与した武将であり、特に宇喜多氏との関係が彼の運命を大きく左右しました。彼の行動や決断は、当時の日本の歴史において重要な意味を持っていたと言えるでしょう。

赤穴久清~赤沢宗伝/赤沢経智/赤塚真賢/明石行雄/赤穴久清~

赤穴久清

赤穴久清(あかな ひさきよ)は、室町時代後期から戦国時代にかけて活躍した日本の武将で、尼子氏の家臣として知られています。以下に彼の生涯と業績を詳述します。

## 基本情報

- **生誕**: 文明3年(1471年)

- **死没**: 天文22年1月26日(1553年2月18日)

- **別名**: 善太郎、安連、郡連、加賀法師

- **官位**: 左京亮、駿河守

- **主君**: 京極氏 → 尼子経久

- **氏族**: 赤穴氏

- **父**: 赤穴幸清

## 生涯の概要

赤穴久清は文明3年に赤穴幸清の子として生まれました。若い頃は京極氏に仕官していましたが、尼子経久が出雲を征服すると、彼に従い尼子氏の家臣となります。

### 家督相続と隠居

永正12年(1515年)、久清は長男の光清に家督を譲り隠居しました。しかし、天文11年(1542年)には光清が戦死し、その後見人として孫の盛清を支えながら、瀬戸山城を守り続けました。

### 忠誠と死去

彼は尼子氏に対して強い忠誠心を持ち続け、1553年に83歳で亡くなるまでその信念を貫きました。

## 業績と影響

赤穴久清は戦国時代の混乱の中で、家族と領地を守るために尽力しました。彼の死後も、その血筋は引き継がれ、戦国時代の武将としての名声は続いています。特に、彼が守った瀬戸山城は、後の世代にも重要な拠点となりました。

このように、赤穴久清は戦国時代の重要な武将であり、その忠誠心と戦略的な能力は後世にわたって評価されています。

赤穴久清は尼子氏にどのように仕えたの

赤穴久清(あかな ひさきよ)は、戦国時代の出雲国において尼子氏の家臣として重要な役割を果たしました。彼の仕え方について以下のようにまとめられます。

## 尼子氏への仕官

- **京極氏からの転身**: 久清は初め京極氏に従っていましたが、尼子経久が出雲を征服すると、彼に仕官し尼子氏の家臣となりました。

- **家督の譲渡**: 永正12年(1515年)には長男・光清に家督を譲り、隠居生活に入りますが、その後も尼子氏への忠誠を保ちました。

## 軍事的貢献

- **大内義隆との戦い**: 天文11年(1542年)、大内義隆による出雲侵攻の際、久清は光清と共に瀬戸山城(赤穴城)を守り抜きました。光清が戦死した後は、孫の盛清を後見しながら城を防衛しました。

- **忠誠心**: 久清は、光清と同様に尼子氏に対して忠誠を尽くし、外敵からの防衛に尽力しました。

## 晩年と死去

- **死去**: 久清は天文22年(1553年)に亡くなり、その生涯を通じて尼子氏に対する忠義を貫きました。

赤穴久清は、尼子氏の軍事的基盤を支える重要な家臣であり、その忠誠心と戦略的な役割が彼の歴史的評価につながっています。

赤穴久清の戦歴についてもっと知りたい

赤穴久清は、室町時代後期から戦国時代にかけて活躍した武将で、その戦歴は以下のように要約できます:

1. 京極氏への仕官: 久清は当初、京極氏に仕えていました。

2. 尼子氏への転向: 尼子経久が出雲を征服して戦国大名となった際、久清は尼子氏の家臣となりました。

3. 家督譲渡と隠居: 永正12年(1515年)に長男の光清に家督を譲って隠居しましたが、その後も重要な役割を果たしました。

4. 第一次月山富田城の戦い: 天文11年(1542年)7月、大内義隆の侵攻により長男の光清が戦死した際、久清は孫の盛清に家督を継がせ、自らがその後見人となりました。

5. 瀬戸山城の防衛: 大内氏と毛利氏の侵攻から瀬戸山城(赤穴城)を守り抜きました。この防衛戦は、尼子氏への忠誠を示す重要な戦いでした。

6. 尼子氏の勢力回復への貢献: 大内軍の撤退後、久清は瀬戸山城を守り抜き、尼子氏の勢力回復に貢献しました。

7. 長期にわたる尼子氏への忠誠: 久清は83歳という長寿を全うするまで、一貫して尼子氏に忠誠を尽くし続けました。

赤穴久清の戦歴は、主に尼子氏の家臣としての活動が中心となっており、特に晩年における瀬戸山城の防衛と尼子氏への忠誠が際立っています。彼の戦略的な城の防衛と長年にわたる忠誠心は、戦国時代の武将として高く評価されています。

赤穴久清の家督を譲った長男の光清について教えて

赤穴光清は、戦国時代の出雲の武将で、尼子氏の重要な家臣でした。

光清は明応2年(1493年)に生まれ、永正12年(1515年)に父の赤穴久清から家督を継ぎました。同年、尼子経久に仕え、領地を安堵されています。

## 主な活躍

光清の最も顕著な活躍は、天文11年(1542年)の大内義隆による第一次月山富田城の戦いでした。

- 月山富田城から1000騎の援軍を瀬戸山城に迎え入れました。

- 赤名川をせき止めて赤名盆地を湖水とし、防備を強化しました。

- 大内軍との戦いで毛利元就配下の熊谷直続を討ち取りました。

- 大内の大軍を撃退するなど、目覚ましい戦果を上げました。

しかし、戦闘指揮中に大内方の陶隆房配下の弓に喉を射抜かれ、天文11年7月27日(1542年9月6日)に49歳で討ち死にしました。

## 光清の死後

光清の討死により、瀬戸山城は降伏し、赤穴一族は分裂しました。

- 長男の詮清と次男の定清は大内氏に従いました。

- 後に尼子氏の勢力が回復すると、光清の父である久清が三男の盛清とともに尼子氏に帰参しました。

光清の奮戦は尼子晴久に深い印象を与え、後に三男の盛清が重用されることにつながりました。

赤穴久清が隠居した理由は何だったの

赤穴久清が隠居した理由は、単に家督を長男の光清に譲るためでした。永正12年(1515年)に、久清は長男の光清に家督を譲って隠居しました。これは当時の武家社会において一般的な慣行であり、年齢を重ねた家長が若い世代に権力を移譲するための方法でした。

しかし、注目すべき点は、久清の隠居後の行動です。天文11年(1542年)に長男の光清が戦死した際、久清は隠居の身でありながら、孫の盛清の後見人として再び家の指導的立場に立ちました。この行動は、家の存続と尼子氏への忠誠を重視した久清の責任感を示しています。

赤穴久清の孫の盛清についてもっと知りたい

赤穴盛清は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、出雲国の赤穴城(瀬戸山城)を本拠地とした国人でした。享禄2年(1529年)に赤穴光清の三男として生まれ、尼子氏と毛利氏に仕えました。

## 主な経歴

- 天文13年(1544年)、15歳で家督を相続。

- 永禄5年(1562年)、毛利元就の攻撃を受け、降伏して毛利氏に帰属。

- 永禄9年(1566年)、毛利軍による尼子義久の月山富田城攻めで先鋒を務める。

- 元亀4年(1573年)、嫡男の幸清に家督を譲って隠居。

## 逸話

盛清の毛利氏への降伏に関して興味深い逸話があります。父の代からの老臣・森田左衛門が降伏に反対し、盛清の降伏後も各地で一揆を起こして毛利軍を苦しめました。これに怒った毛利元就が盛清を叱責した際、盛清は「自分は主家を裏切って毛利家に従いました。ですが彼らは真の忠臣です」と答え、元就を感心させたといいます。

## 晩年

晩年には祖父と同じ「久清」の名を名乗りました。文禄4年(1595年)11月13日に67歳で死去しました。