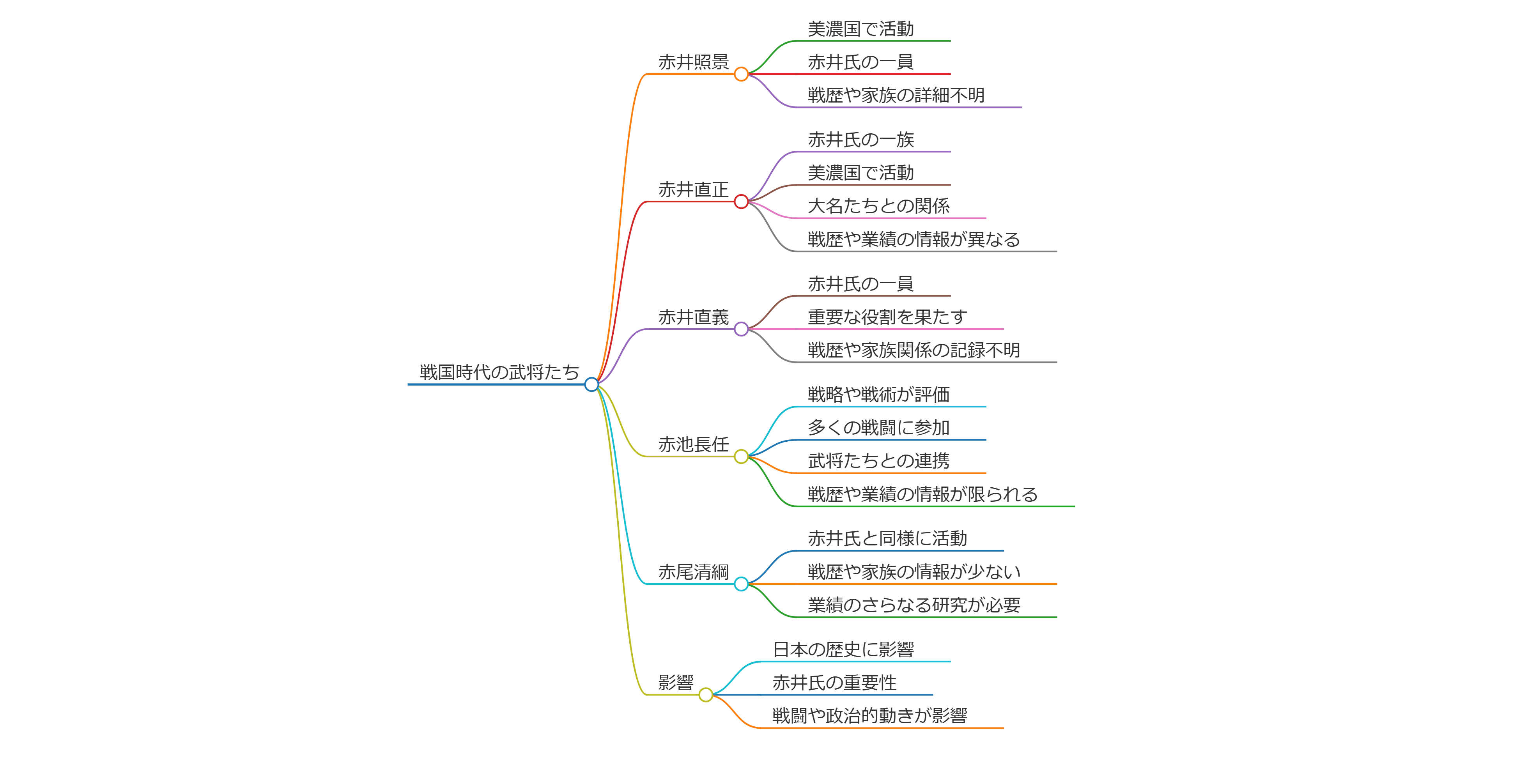

赤井照景、赤井直正、赤井直義、赤池長任、赤尾清綱について

赤井照景

赤井照景は、戦国時代の武将であり、主に美濃国で活動していました。

彼は赤井氏の一員で、戦国時代の混乱の中で数多くの戦闘に参加しました。

彼の戦歴や家族についての詳細はあまり多くは知られていませんが、彼の名は戦国武将の中でも特に注目されています。

赤井直正

赤井直正は、赤井氏の一族で、彼もまた戦国時代の武将として知られています。

彼は主に美濃国で活動し、戦国時代の大名たちとの関係を築いていました。

直正の具体的な戦歴や業績については、文献によって異なる情報が存在します。

赤井直義

赤井直義は、赤井照景や赤井直正と同じく、赤井氏の一員であり、戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼の活動もまた、戦国時代の武将たちの中での位置付けに影響を与えています。

直義の具体的な戦歴や家族関係については、詳細な記録が残っていないため、研究が進められています。

赤池長任

赤池長任は、戦国時代の武将で、特に彼の戦略や戦術が評価されています。

彼は多くの戦闘に参加し、戦国時代の武将たちとの連携を図ることで、彼の名を広めました。

長任の戦歴や業績については、いくつかの文献で言及されていますが、詳細な情報は限られています。

赤尾清綱

赤尾清綱は、戦国時代の武将であり、彼もまた赤井氏と同様に、戦国時代の混乱の中で活動していました。

彼の戦歴や家族についての情報は少ないですが、彼の名は戦国時代の武将の中で知られています。

清綱の具体的な業績については、さらなる研究が必要とされています。

これらの武将たちは、戦国時代の日本において重要な役割を果たし、彼らの活動は後の歴史に影響を与えました。

赤井照景は、戦国時代の武将であり、主に美濃国で活動していました。

彼は赤井氏の一員で、戦国時代の混乱の中で数多くの戦闘に参加しました。

彼の戦歴や家族についての詳細はあまり多くは知られていませんが、彼の名は戦国武将の中でも特に注目されています。

赤井直正は、赤井氏の一族で、彼もまた戦国時代の武将として知られています。

彼は主に美濃国で活動し、戦国時代の大名たちとの関係を築いていました。

直正の具体的な戦歴や業績については、文献によって異なる情報が存在します。

赤井直義は、赤井照景や赤井直正と同じく、赤井氏の一員であり、戦国時代において重要な役割を果たしました。

彼の活動もまた、戦国時代の武将たちの中での位置付けに影響を与えています。

直義の具体的な戦歴や家族関係については、詳細な記録が残っていないため、研究が進められています。

赤池長任は、戦国時代の武将で、特に彼の戦略や戦術が評価されています。

彼は多くの戦闘に参加し、戦国時代の武将たちとの連携を図ることで、彼の名を広めました。

長任の戦歴や業績については、いくつかの文献で言及されていますが、詳細な情報は限られています。

赤尾清綱は、戦国時代の武将であり、彼もまた赤井氏と同様に、戦国時代の混乱の中で活動していました。

彼の戦歴や家族についての情報は少ないですが、彼の名は戦国時代の武将の中で知られています。

清綱の具体的な業績については、さらなる研究が必要とされています。

これらの武将たちは、戦国時代の日本において重要な役割を果たし、彼らの活動は後の歴史に影響を与えました。

特に、赤井氏は戦国時代の中で重要な武将家系の一つであり、彼らの戦闘や政治的な動きは、当時の日本の歴史において大きな影響を与えました。

赤井照景~赤井照景/赤井直正/赤井直義/赤池長任/赤尾清綱~

赤井照景

赤井照景(あかい てるかげ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、上野国館林城の城主でした。彼は1548年に生まれ、1573年に亡くなりました。父は赤井照康であり、彼自身も上野赤井氏の一員です。彼の主君は宇都宮広綱でした。

## 略歴

赤井照景は弘治2年(1556年)に父が築いた館林城の城主となりますが、父の死後、姉婿である長尾当長の後見を受けることになります。彼は我儘な性格で知られ、家臣たちからの信頼が薄かったため、1562年に上杉謙信が関東に出兵した際には出陣を拒否しました。その結果、上杉軍によって館林城は攻略され、照景は助命されて宇都宮広綱の元へ逃れました。

宇都宮家中では武勇に優れた武将として活動し、下野国徳次郎に所領を与えられましたが、その後内紛に巻き込まれて殺害されたと伝えられています。

## 史料と評価

赤井照景に関する情報は『館林記』など地元の伝承に基づいていますが、同時代の史料と比較して矛盾が多く、その史料価値は低いとされています。また、館林城の築城年代や他の城主についても不明な点が多く、照景と父・照康との関連性についても疑問視されています。

赤井照景はどのような戦略を用いたの?

赤井照景は、戦国時代の武将であり、上野国の館林城主として知られています。彼の戦略や行動は、以下のような特徴があります。

## **1. 家臣との関係**

赤井照景は我儘な性格で知られ、家臣との信頼関係が薄かったため、彼の指導力は限られていました。このため、家臣からの支持を得ることができず、戦略的な行動が制約されました。

## **2. 上杉謙信との対立**

上杉謙信が関東に出兵した際、赤井は北条氏や古河公方足利義氏の威を借りて出陣を拒否しました。この決断は彼の戦略的判断力の不足を示しており、その結果として館林城は1562年に上杉軍によって攻略されました。

## **3. 宇都宮家中での活動**

館林城落城後、赤井照景は宇都宮広綱のもとに逃れ、宇都宮家中で武勇に優れた武将として活躍しました。彼は下野国徳次郎に所領を与えられましたが、その後、宇都宮家中の内紛に巻き込まれて殺害される運命を辿りました。

## **4. 戦略的失敗**

彼の戦略には成功例が少なく、特に館林城防衛において他者の助けを借りることなく自ら守ることができませんでした。このような背景から、赤井照景は歴史的にはあまり評価されていない武将となっています。

赤井照景の戦略は彼自身の性格や周囲との関係によって制約されており、それが最終的な運命にも影響を与えました。

赤井照景と上杉謙信の関係は?

赤井照景と上杉謙信の関係は、戦国時代における敵対的なものでした。赤井照景は上野国の館林城主であり、上杉謙信(当時の長尾景虎)とは直接的な対立がありました。

## 赤井照景の背景

赤井照景(1548年生まれ)は、父・赤井照康の後を継いで館林城を治めましたが、性格が我儘で家臣からの信頼が薄かったため、上杉謙信が関東に出兵した際には、北条氏や古河公方足利義氏に従って出陣を拒否しました。

## 上杉謙信との対立

1562年、上杉謙信は赤井照景が拠る館林城を攻撃しました。この攻撃により、赤井照景は降伏し、命を助けられた後に宇都宮広綱のもとに逃げました。彼の降伏は、上杉謙信が関東における権力を強化するための重要な出来事でした。

## 結論

このように、赤井照景と上杉謙信の関係は、戦国時代の権力争いの中で敵対的なものであり、最終的には赤井家は館林城を失い、その後の運命は不明となっています。

赤井照景が館林城を失った理由は?

赤井照景が館林城を失った理由は、主に彼の性格と戦略的な判断ミスに起因しています。

## 経緯

赤井照景は、父・赤井照康の後を継いで館林城の城主となりましたが、彼の性格は我儘であり、家臣からの人望が薄かったため、効果的な統治ができませんでした。特に、上杉謙信が関東に進出した際には、北条氏や古河公方足利義氏の支援を受けて出陣を拒否しました。このため、1562年に上杉軍が館林城を攻撃し、照景は幼少であったため助命されて宇都宮広綱のもとへ逃亡しました。

## 結論

このように、赤井照景が館林城を失ったのは、彼の政治的判断ミスと軍事的な無力さが重なった結果であり、その後の彼の運命も宇都宮家中での内紛に巻き込まれたことで悲劇的なものとなりました.

赤井照景はどのゲームや歴史物語に登場する?

赤井照景は、戦国時代の武将であり、いくつかのゲームや歴史物語に登場しています。

### ゲーム

1. **『織田信奈の野望』**

- このゲームでは、赤井照景がキャラクターとして登場します。プレイヤーは戦国時代にタイムスリップし、美少女として描かれた歴史上の武将たちと共に冒険を繰り広げます。

2. **『信長の野望シリーズ』**

- 赤井照景は、コーエーテクモゲームスの『信長の野望』シリーズにも登場する可能性があります。このシリーズでは、多くの歴史的な武将がキャラクター化されており、赤井照景もその一員として扱われることがあります。

### 歴史物語

赤井照景は、戦国時代の実在の武将であり、彼に関する情報は『館林記』など地域の伝承に残されていますが、その史料価値は低いとされています。彼は館林城主として知られ、宇都宮広綱の家臣としても活動しました。彼の物語は、戦国時代の複雑な政治状況や内紛を反映しており、歴史的な背景を持つキャラクターとして描かれています。

これらの作品を通じて、赤井照景は歴史的な人物としてだけでなく、フィクションの中でも重要な役割を果たしています。

赤井照景の家臣は誰だったの?

赤井照景の家臣についての具体的な情報はあまり残されていませんが、彼が宇都宮広綱の家中で活動していたことから、宇都宮家の家臣団に属していた可能性があります。赤井照景は、館林城主として知られ、上杉謙信の関東出兵に対して出陣を拒否したため、上杉軍に攻撃され、宇都宮広綱の許に出奔しました。

赤井照景は宇都宮家中で武勇に優れた武将として活躍し、下野国徳次郎に所領を与えられましたが、最終的には宇都宮家中の内紛に巻き込まれて殺害されたとされています。具体的な家臣の名前や詳細は記録に残っていないため、照景の家臣団については不明な点が多いです。

赤井直正~赤井照景/赤井直正/赤井直義/赤池長任/赤尾清綱~

赤井直正

赤井直正(あかい なおまさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、通称「悪右衛門」として知られています。彼は1529年に丹波地方(現在の京都府付近)に生まれ、赤井氏の一族に属しました。直正は特に軍事的な才能に優れ、丹波国での実力者として名を馳せました。

## 生涯と業績

**出自と初期の活動**

赤井直正は、赤井氏の次男として誕生し、幼名は才丸と呼ばれていました。彼は叔父である萩野秋清の養子となり、萩野直正を名乗りますが、1554年には義父を謀殺し、黒井城を奪取します。この事件が彼の通称「悪右衛門」の由来となっています。

**家族と後見人としての役割**

1557年、直正の兄である赤井家清が戦で負傷し、その傷が元で亡くなると、8歳の甥・忠家が家を継ぐことになりました。直正は忠家の後見人として実質的に赤井氏を指導し、勢力を拡大していきます。

**明智光秀との戦い**

彼は明智光秀軍との戦闘で特に名を馳せました。光秀は織田信長の重臣であり、丹波攻めにおいて直正と対峙しました。最初の攻撃では直正が光秀軍を破ったものの、その後光秀は戦略を変え、周囲の城から攻略することで丹波国を平定しました。

## 評価と遺産

赤井直正は「丹波の赤鬼」と称され、その武勇と戦略的な才能から高く評価されています。彼は『甲陽軍鑑』にも名前が記され、長宗我部元親や徳川家康と並ぶ名将として認識されています。地元では毎年秋に「黒井城まつり」が催され、彼の武勇と遺徳が偲ばれています。

直正は1578年に病死し、その死後も彼の名声は語り継がれています。彼の生涯は、日本の戦国時代における豪族の力関係や戦略を理解する上で重要な事例となっています。

赤井直正が「悪右衛門尉」と称した理由は

赤井直正が「悪右衛門尉」と称した理由は、彼の武士としての立場や強さを象徴するためです。この称号は、彼が自身を「悪い奴」として位置付けることで、当時の権力構造に対抗する意志を示したものとされています。

**称号の背景**

- **官位との対比**: 「右衛門尉」は朝廷の官位であり、赤井直正はそれに対抗して「悪」を冠することで、自らの存在を際立たせました。これは、彼が下克上を成し遂げた武将であることを強調する意図も含まれています。

- **強さの象徴**: 「悪」という字には「強健」という意味合いもあり、直正はこの言葉を用いて自らの剛勇をアピールしたと考えられています。

**歴史的背景**

赤井直正は、丹波国において勢力を拡大し、特に明智光秀と敵対したことで知られています。彼は養父を討ち滅ぼし、自らが城主となった経緯があり、その行動が「悪右衛門」の名声につながっています。さらに、彼の統率力と軍事的才能は広く認められ、「丹波の赤鬼」とも称されるようになりました。

赤井直正が黒井城を奪取した経緯は

赤井直正が黒井城を奪取した経緯は、戦国時代の権力闘争において重要な出来事の一つです。

## 黒井城の奪取

**背景**

赤井直正は、丹波国の武将であり、荻野秋清の叔父にあたります。1554年(天文23年)1月2日、直正は荻野秋清を暗殺し、黒井城を乗っ取りました。この暗殺は、直正が年始の挨拶を行うために黒井城に出向いた際に実行されました。直正がこの行動に至った理由は諸説あり、詳細は不明ですが、彼が荻野家の養子であったことから、家族内の権力争いが影響していると考えられています。

**戦略と結果**

直正は黒井城を奪取した後、城を大規模に改修し、その防御力を高めました。彼は「丹波の赤鬼」と称されるほどの武勇を誇り、周辺地域で勢力を拡大しました。明智光秀との対峙では、一度目の攻撃で光秀軍を退けることに成功しましたが、その後、光秀が再度丹波攻めを行った際には、直正が病気で戦線離脱していたため、黒井城は落城しました.

このように、赤井直正の黒井城奪取は彼の武勇と策略によるものであり、その後の彼の運命や丹波国の歴史にも大きな影響を与えました。

赤井直正と内藤宗勝の戦いについて詳しく知りたい

赤井直正と内藤宗勝の戦いは、戦国時代の丹波国における重要な出来事で、両者の勢力争いが地域の歴史に大きな影響を与えました。

## 背景

赤井直正は、丹波国の黒井城を拠点にした武将で、「丹波の赤鬼」と称されるほどの武勇を誇りました。彼は赤井家の次男であり、荻野家に養子入りして荻野直正を名乗りました。一方、内藤宗勝は松永久秀の弟であり、丹波守護代としてその地位を確立していました。

## 香良合戦(1555年)

弘治元年(1555年)、赤井一族と荻野氏が芦田・足立氏との間で香良合戦を繰り広げました。この戦いは、親戚同士の争いであったため激しいものとなり、結果として赤井方が勝利しましたが、直正自身も重傷を負い、兄もこの戦いが原因で亡くなるなど、大きな痛手を被りました。

## 内藤宗勝との決戦(1565年)

永禄8年(1565年)、内藤宗勝との決定的な戦闘が発生しました。この戦いでは、直正が内藤軍を攻撃し、最終的には宗勝を討ち取ることに成功します。この勝利により、直正は丹波国の支配権を確立し、内藤氏の影響力は大きく衰退しました。

## 戦後の影響

内藤宗勝の敗北によって、赤井直正は丹波国で最も強力な武将となり、その後も明智光秀や織田信長との関係を深めていきます。直正は信長からもその実力を認められ、丹波における支配を強化しました。また、この戦いによって直正は「丹波の赤鬼」として名声を高め、多くの武将から一目置かれる存在となりました。

このように、赤井直正と内藤宗勝の戦いは丹波国の歴史において重要な転機となり、その後の武将たちにも影響を与えることとなりました。

赤井直正が「丹波の赤鬼」と呼ばれた理由は

赤井直正が「丹波の赤鬼」と呼ばれた理由は、彼の武勇とその悪名に由来しています。直正は戦国時代の武将で、丹波国の黒井城を拠点に勢力を誇った人物です。

**武勇と戦略**

直正は1554年に叔父である荻野秋清を殺害し、黒井城を奪取しました。この事件が彼の通称「悪右衛門」の由来となり、彼の悪名を強調するものとなりました. その後、直正は明智光秀率いる織田軍と対峙し、1565年には光秀を挟み撃ちにする戦法「赤井の呼び込み戦法」を用いて勝利を収めました。この戦いによって、彼は「丹波の赤鬼」として知られるようになり、その名は全国的に広まりました.

**反信長の姿勢**

直正は、織田信長に従う一方で、義昭の支持者として信長に対抗する姿勢を示しました。彼は信長の丹波侵攻に対して抵抗し続け、その結果として「丹波の赤鬼」としての名声を確立しました. 彼の強さと悪さを象徴するこの異名は、彼が周囲の武将を次々と滅ぼし、丹波国で実力者となったことから生まれました.

このように、赤井直正が「丹波の赤鬼」と呼ばれる理由は、彼の戦略的な勝利や武力行使による影響力の拡大に加え、その悪名高い行動から来ていると言えます。

赤井直正が織田信長の精鋭部隊を破った具体的な戦いは

赤井直正が織田信長の精鋭部隊を破った具体的な戦いは、**第一次黒井城の戦い**です。この戦いは、天正3年(1575年)から天正4年(1576年)にかけて行われました。

## 戦いの背景と経過

1. **背景**: 赤井直正は、信長の命を受けた明智光秀の丹波攻めに直面しました。直正は黒井城に籠城し、戦闘態勢を整えました。

2. **戦闘の展開**: 明智光秀は大軍で黒井城を包囲しましたが、直正は「赤井の呼び込み戦法」と呼ばれる戦術を用いて反撃しました。この戦法では、波多野秀治が明智軍に寝返り、直正と連携して光秀軍を挟み撃ちする形で展開されました。

3. **結果**: 約2ヶ月間の攻防の末、1576年1月15日に明智軍は総退却し、赤井直正と波多野秀治の連合軍が勝利しました。この勝利により、直正は「丹波の赤鬼」として名を馳せました。

この戦いは、赤井直正が織田信長の精鋭部隊に対して成功した数少ない例の一つであり、その後の彼の名声を高める要因となりました。

赤井直義~赤井照景/赤井直正/赤井直義/赤池長任/赤尾清綱~

赤井直義

赤井直義は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将で、荻野直正の子として元亀2年(1571年)に生まれました。通称は悪右衛門として知られています。

直義の生涯は波乱に満ちていました。9歳の時に黒井城が明智光秀に攻められ落城し、城から逃れました。その後、織田秀信の旗本となり朝鮮出兵に従軍し、関ヶ原の戦いでは西軍に属して田辺城攻めに参加しました。

慶長15年(1610年)、藤堂高虎に仕え、1,000石を与えられました。大坂の陣では冬の陣で鉄砲組20人を率いて先手を務め、夏の陣では母衣役を命じられるなど、重要な役割を果たしました。

直義は承応2年(1653年)に死去し、子の直綱がその跡目と1,000石の知行を継承しました。2010年には、赤井氏が居住した赤井家住宅が国の登録有形文化財に登録され、翌年伊賀市に寄贈されています。

赤井直義の父である荻野直正(赤井直正とも呼ばれる)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、丹波国で勢力を誇った人物でした。

赤井直義はどのようにして悪右衛門と呼ばれたの

赤井直義が「悪右衛門」と呼ばれるようになった経緯には、主に以下の説があります:

1. 藤堂高虎の命令による改名: 慶長15年(1610年)に、山口直友の仲介で藤堂高虎に仕えた際、1,000石を与えられると同時に先祖の名に戻すよう命じられ、赤井悪右衛門へと改名しました。

2. 父の行為に由来する説: 直義の父である荻野直正(赤井直正)が、15歳の時に義父である荻野秋清を謀殺して家を奪ったことから、「悪右衛門」という汚名が後世に伝わったとされています。

3. 家系の伝統: 「悪右衛門」という通称は、赤井直義の父である直正も使用していたことから、家系の伝統的な通称であった可能性があります。

これらの説の中で、藤堂高虎の命令による改名が最も信頼できる情報源に基づいていますが、父の行為や家系の伝統も「悪右衛門」という通称の背景に影響を与えた可能性があります。

赤井直義が隠棲した理由は何だったの

赤井直義が隠棲した主な理由は、黒井城の落城と自身の身の安全を確保するためでした。天正7年(1579年)、明智光秀が黒井城を攻め落とした際、当時9歳だった直義は城から逃れました。この出来事により、直義は京都に逃れて隠棲生活を送ることになりました。

隠棲中、直義は荻野金左衛門(または金右衛門)と名を改めています。この改名は、おそらく身元を隠すためだったと考えられます。

直義の隠棲は、戦国時代の混乱から身を守り、また将来的な復権の機会を待つための戦略的な選択だったと推測されます。実際、後年になって直義は織田秀信の旗本となり、さらに藤堂高虎に仕えて1,000石を与えられるなど、再び武将としての地位を得ています。

赤井直義が朝鮮出兵に参加した理由は

赤井直義が朝鮮出兵に参加した直接の理由は、織田秀信の旗本となったためです。織田秀信に仕えていた赤井直義は、主君の命令に従って朝鮮出兵に参加したと考えられます。

赤井直義の経歴を見ると、彼は幼少期に黒井城が落城した際に逃れ、その後しばらく隠棲していました。その後、織田秀信の旗本となり、朝鮮出兵に従軍しています。

当時の武将として、主君の命令に従うことは当然の義務であり、また戦功を立てて地位や領地を得る機会でもあったことが一般的な参加理由として推測されます。実際に、後年には藤堂高虎に仕えて1,000石を与えられるなど、武将として出世していった様子が伺えます。

ただし、提供された情報からは、赤井直義個人の具体的な動機や朝鮮出兵に対する考えは明らかではありません。

赤井直義が藤堂高虎に仕えた理由は

赤井直義が藤堂高虎に仕えた理由は、山口直友の仲介があったためです。慶長15年(1610年)に、山口直友の仲介により、藤堂高虎に仕える機会を得ました。高虎は直義に1,000石を与え、さらに先祖の名に戻すよう命じました。これにより、直義は荻野金左衛門から赤井悪右衛門へと改名しました。

この高虎の恩に報いるため、直義は後に大坂の陣で藤堂軍の足軽大将として奮戦しました。藤堂高虎に仕えることで、直義は安定した地位と家名の復活を得ることができました。

赤井直義が関ヶ原の戦いにどのように参加したの

赤井直義は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて、西軍の一員として参加しました。具体的には以下のように関わりました:

1. 西軍の小野木縫殿佐に牢人分として従いました。

2. 丹後国田辺城攻めに加わりました。この攻城戦は「田辺城の戦い」として知られています。

関ヶ原の戦い後、赤井直義は有馬豊氏に一時仕えましたが、その後退去しています。その後の経緯として、慶長15年(1610年)に山口直友の仲介で藤堂高虎に仕え、1,000石を与えられました。

赤池長任~赤井照景/赤井直正/赤井直義/赤池長任/赤尾清綱~

赤池長任

赤池長任(あかいけ ながとう)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、肥後国相良氏の家臣でした。享禄2年(1529年)に生まれ、伊豆守の官位を持っていました。

## 主な功績

赤池長任は、大口城の守備を任され、島津氏との戦いで活躍しました。

- 永禄7年(1564年)、島津軍との戦いで敗れるも、大口城への退却時に殿を務めました。

- 永禄10年(1567年)、新納忠元を襲撃し、市山城まで追撃しました。

- 永禄11年(1568年)、大口城に押し寄せた島津軍を撃退し、島津義弘を窮地に追い込みました。

## 特徴

赤池長任は、その武勇と防御力で知られていました:

- 「鉄壁」と呼ばれるほどの守備力を持ち、島津軍の猛攻を何度も撃退しました。

- 「信長の野望」シリーズでは、高い武勇値(74-85)を持つ武将として描かれています。

- 「信長の野望・新生」では、「鉄壁」と「竜騎兵」の特性を持ち、守備と騎馬・鉄砲の能力に優れています。

赤池長任の最後の記録は天正2年(1574年)の文書に見られますが、その後の消息や没年は不明です。

赤池長任の生涯についてもっと知りたい

赤池長任は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した肥後国相良氏の家臣です。享禄2年(1529年)に生まれ、伊豆守の官位を持っていました。

## 主な活動

赤池長任は、大口城の在番番頭の一人として重要な役割を果たしました。人吉衆の将と雑兵1,000名を率いて大口城に入城し、城の防衛に尽力しました。

永禄7年(1564年)、相良氏と島津氏の関係が悪化し、大口城が激しい攻撃を受けるようになりました。2月21日、長任は野戦を仕掛けるため、騎馬武者65騎と雑兵300余人を率いて筈ヶ尾に出陣しましたが、島津軍との戦いで敗れ、手傷を負って大口城に退却しました。

永禄10年(1567年)には、市山城の新納忠元を襲撃し、翌11年(1568年)には島津軍の大口城攻撃を菱刈氏と共に撃退して、島津義弘を窮地に追い込みました。この戦いは堂ヶ崎の戦いとして知られ、赤池長任率いる相良軍5000対島津義弘300という圧倒的な兵力差があったとされています。

## 晩年と評価

天正2年(1574年)に東長兄、深水頼金との連名で書かれた文書が存在することから、少なくともこの時期まで活動していたことがわかります。しかし、それ以降の赤池長任に関する記録は見つかっておらず、死没年は不明です。

赤池長任は、「鉄壁なる猛将」と呼ばれ、島津軍の攻撃を何度も撃退した武勇の誉れ高い武将でした。特に大口城の守備において、その戦略的重要性を認識し、島津氏との激しい戦いを繰り広げました。

赤池長任の生涯は、戦国時代の地方武将の典型的な姿を示しており、相良氏の家臣として忠実に仕え、大口城の防衛や島津氏との戦いで重要な役割を果たしました。その武勇と戦略的な能力は、後世の戦国シミュレーションゲームなどでも高く評価されています。

赤池長任が戦った主要な戦いはどこだった

赤池長任が戦った主要な戦いは以下の通りです:

1. 筈ヶ尾の戦い(永禄7年/1564年2月21日):長任は騎馬武者65騎と雑兵300余人を率いて島津軍と交戦しましたが、敗退して手傷を負いました。

2. 市山城での新納忠元襲撃(永禄10年/1567年4月9日):長任は部下を差し向けて新納忠元を襲撃し、市山城まで追撃しました。

3. 大口城での島津軍撃退(永禄11年/1568年1月20日):長任は菱刈氏と共に大口城に押し寄せた島津軍を撃退し、島津義弘を窮地に追い込みました。

これらの戦いは、主に島津氏との抗争の中で行われ、赤池長任が相良氏の家臣として活躍した重要な戦闘でした。特に大口城での戦いでは、島津の名将である川上久朗を死に至らしめる大功を挙げています。

赤池長任の戦略や戦術について教えて

赤池長任は、肥後の戦国大名・相良氏の家臣として、優れた戦略と戦術を持つ猛将でした。

## 防御戦略

赤池長任は、薩摩との国境に位置する大口城の守備を任されており、その防御能力は非常に高かったです。彼は「鉄壁」の特性を持ち、所属城の耐久ダメージを減少させる能力がありました。この能力により、島津家からの猛攻を何度も撃退し続けることができました。

## 攻撃戦術

1. **早駆**: 赤池長任は「早駆」という戦法を使い、自部隊の機動力を上昇させることができました。これにより、素早い攻撃や撤退が可能となりました。

2. **竜騎兵**: 特性として「竜騎兵」を持ち、自部隊の騎馬LVと鉄砲LVを上昇させることができました。これにより、騎馬隊と鉄砲隊を効果的に運用できたと考えられます。

3. **積極的な進撃**: 赤池長任は守備だけでなく、時には島津領に進撃して暴れまわるなど、積極的な攻撃も行いました。

## 戦闘の実例

1568年の堂ヶ崎の戦いでは、赤池長任は岡本頼氏ら育て上げた猛将たちを率いて、後に「鬼島津」と呼ばれる島津義弘を撃破しました。この戦いでは、赤池長任率いる相良軍5000に対し、島津義弘軍はわずか300という圧倒的な兵力差がありました。

赤池長任の戦略と戦術は、強力な防御能力と機動力を活かした攻撃的な戦い方を特徴としており、これにより薩摩との国境を守り抜くことができたのです。

赤池長任が活躍した時代の背景について詳しく知りたい

赤池長任が活躍した時代は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本です。この時期は、各地の大名が権力を争い、中央の権威が弱体化した混乱の時代でした。以下に、この時代の背景を詳しく説明します。

## 戦国時代の背景

### 群雄割拠の状況

戦国時代(1467年~1600年)は、室町幕府の権威が低下し、地方の大名たちが自立して互いに争う状況が続きました。特に、応仁の乱(1467–1477年)が引き金となり、日本全体が戦乱に巻き込まれました。この時期は「下克上」の精神が広まり、下位の者が上位の者を倒すことが頻繁に起こりました.

### 地方大名の台頭

赤池長任が仕えた相良氏は、肥後国(現在の熊本県)を拠点とする地方大名であり、彼自身もその家臣として活躍しました。相良氏は、島津氏などの強力な敵と対峙しながら領土を守るために奮闘していました.

## 安土桃山時代への移行

### 織田信長と豊臣秀吉

安土桃山時代(1573年~1603年)は、織田信長と豊臣秀吉による全国統一への動きが顕著になった時期です。信長は革新的な軍事戦略を展開し、秀吉はその後を継いで全国統一を達成しました。この流れは、戦国時代の混乱を終わらせる重要な転機となりました.

### 文化と経済の発展

この時期には豪華絢爛な文化が発展し、茶道や能楽など日本独自の文化も栄えました。また、楽市楽座など経済政策が実施され、商業や都市も発展しました.

## 赤池長任の活動

赤池長任は主君である相良氏に仕え、大口城を守備しました。彼は島津氏との戦いで重要な役割を果たし、特に1564年から1568年にかけて激しい戦闘を繰り広げました。島津軍との交戦では数々の功績を挙げ、その武勇は広く知られました.

このように、赤池長任が活躍した時代は、日本史における重要な転換期であり、多くの武将たちがそれぞれの領地を守るために奮闘した歴史的背景があります。

赤池長任と他の武将の関係について知りたい

赤池長任(あかいけ ながとう)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、肥後国の相良氏の家臣でした。彼の生涯と他の武将との関係について以下に詳述します。

## 赤池長任の背景

- **生誕と家族**: 赤池長任は享禄2年(1529年)に生まれ、肥後国相良氏の家臣として仕官しました。彼の家族についての詳細は不明ですが、赤池氏は相良氏に仕える武士団の一部でした。

- **官位と役割**: 彼は伊豆守という官位を持ち、大口城の防衛を担当していました。大口城は薩摩との国境に位置し、島津氏との接触点でもありました。

## 他の武将との関係

- **相良氏との関係**: 赤池長任は相良氏の直臣として、特に相良長唯(義滋)の下で活動しました。相良氏は室町時代から戦国時代にかけて肥後で勢力を持ち、内紛を収束させた長唯の指導の下で大名として成長しました。

- **島津氏との対立**: 長任が特に知られるようになったのは、島津氏との激しい戦闘です。1564年、相良氏が伊東氏と同盟を結んだことで島津氏との関係が悪化し、大口城は島津軍からの攻撃を受けることになります。長任はこの城を守るために多くの戦闘に参加し、特に1568年には島津義弘を窮地に追い込むなどの功績を挙げました。

- **戦闘と戦略**: 長任は数度にわたり島津軍と交戦し、大口城を守るために奮闘しました。特に1567年には新納忠元への襲撃を指揮し、1568年には堂ヶ先の戦いで島津軍を撃退するなど、その防衛能力が評価されました。

## 結論

赤池長任は相良氏の忠実な家臣として、島津氏との戦闘でその名を知られるようになりました。彼の防衛戦略や戦術は、当時の武将たちとの関係や地域的な権力構造に大きな影響を与えました。彼自身についての詳細な記録は少ないものの、その活躍は肥後地域の歴史において重要な位置を占めています。

赤尾清綱~赤井照景/赤井直正/赤井直義/赤池長任/赤尾清綱~

赤尾清綱

赤尾清綱(あかお きよつな)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将で、主に浅井家に仕えた重臣です。彼は1514年に生まれ、1573年に亡くなりました。以下に彼の生涯や業績について詳述します。

## 生涯

**出自と初期の経歴**

赤尾清綱は近江の国人で、元々は名門京極家の家臣でしたが、後に浅井家に仕官しました。彼は「浅井三将」として知られる重要な家臣の一人であり、特に浅井亮政の時代から活動を開始しました。

**小谷城での役割**

清綱は小谷城内に「赤尾曲輪」と呼ばれる居館を持ち、そこを拠点としていました。この位置は城内の防衛上重要であり、彼の主君からの信頼を示しています。彼は老齢になるまで軍目付として陣中に赴き、戦略的な役割を果たしました。

**政治的活動と家督委譲**

彼は浅井久政が隠居する際、同僚の遠藤直経と共謀して、久政の子・長政への家督委譲を実現させました。この計画は成功し、長政が当主となった後も清綱は重要な助言者として活動しました.

**最期**

天正元年(1573年)、小谷城の戦いで織田軍に敗北し捕虜となりました。信長の前で切腹したという説が一般的ですが、一部では赤尾屋敷で自害したとも言われています。享年60歳でした.

## 子孫

清綱には数人の子供があり、その中でも赤尾清冬が特に知られています。清冬は父の忠義が認められ、織田信長によって命を助けられました.

## 文化的影響

赤尾清綱は日本の歴史や文化において重要な人物とされており、戦国時代の武将として多くの作品に登場しています。また、彼の忠義や戦略的思考は後世にも影響を与えています.

赤尾清綱の生涯についてもっと知りたい

赤尾清綱(あかお きよつな)は、戦国時代の日本における武将であり、浅井氏の重要な家臣として知られています。彼の生涯は、浅井家の興亡と密接に関連しており、以下にその概要を示します。

## 生涯の概要

**誕生と家系**

赤尾清綱は永正11年(1514年)に近江で誕生しました。彼は元々京極氏の傘下にあった赤尾氏の出身で、後に浅井氏が独立する際に従いました。清綱は「浅井三将」とも称される海北綱親や雨森清貞と並ぶ重要な家臣でした。

**浅井家への仕官**

清綱は初代当主・浅井亮政の時代から仕官し、浅井家の重臣として三代にわたって忠義を尽くしました。彼は小谷城内に「赤尾曲輪」と呼ばれる居館を持ち、城の防衛を担当していました。このことから、彼が特に信頼されていたことが伺えます。

**家督交代劇**

久政の時代には、家臣たちと共謀して長政への家督委譲を計画し、成功させました。この行動は、彼が当主からの信任を受けていた証拠でもあります。長政が当主となった後は老齢を理由に表舞台には出ず、軍目付として新当主を支えました。

**最期とその影響**

天正元年(1573年)、織田信長による小谷城攻撃で捕虜となり、その後斬首されたとされています。または討死したとも伝わります。彼の忠義によって嫡子・虎千代(後の赤尾清冬)は信長から助命されたと言われています。

## まとめ

赤尾清綱は、浅井家の重臣としてその興亡を共にし、特に忠義深い武将として知られています。彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況と武士道精神を象徴するものです。

赤尾清綱が登場する歴史小説やドラマはどれがある

赤尾清綱が登場する歴史小説やドラマには以下の作品があります。

## 小説

1. **『六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋』**

- この作品では、赤尾清綱が重臣として登場し、戦の緊張感を持つシーンが描かれています。彼は戦略を練り、浅井家の未来を担う重要な役割を果たしています。

2. **『湖北の鷹 ―新生浅井伝―』**

- 赤尾清綱が浅井家の重臣として活躍する物語で、彼の戦術や決断力が強調されています。特に野良田の戦いにおける彼の行動が描かれています。

## ドラマ

1. **『国盗り物語』 (1973年)**

- 赤尾清綱はこの大河ドラマに登場し、当時の戦国時代の政治や戦闘に関与するキャラクターとして描かれています。

2. **『功名が辻』 (2006年)**

- この作品でも赤尾清綱は重要な役割を果たし、戦国時代の背景を深く掘り下げるストーリーに貢献しています。

3. **『江〜姫たちの戦国〜』 (2011年)**

- 赤尾清綱はこの大河ドラマにも登場し、戦国時代の女性たちとその家族との関係性を描く中で重要なキャラクターとして位置づけられています。

これらの作品を通じて、赤尾清綱は戦国時代の複雑な人間関係や戦略的思考を持つ武将として描かれています。

赤尾清綱の戦略や戦闘スタイルはどのようなものだった

赤尾清綱は戦国時代の武将であり、特に浅井家に仕えたことで知られています。彼の戦略や戦闘スタイルにはいくつかの特徴があります。

## 戦略的思考

赤尾清綱は、**戦略的包囲**を重視する指導者でした。彼は敵の動きを分析し、敵を包囲する形で戦うことを提案しました。姉川の戦いでは、敵軍が三方向から攻めてくる可能性を考慮し、背水の陣に置かれた浅井軍を中心に配置し、包囲陣形を整えることが重要であると認識していました。彼は「撒き餌」戦術を用いて、敵を誘引し、その隙を突くことを狙ったのです。

## 戦闘スタイル

赤尾清綱の戦闘スタイルは、**防御重視**であり、特に城の耐久性を高めることに注力していました。彼には「鉄壁」という特性があり、これにより所属する城の耐久ダメージを減少させることができました。この特性は持久戦において非常に有利であり、敵の攻撃に対して強固な防御を提供しました。

## 統率力と能力

彼の統率力や知略も高く評価されており、統率67、武勇53、知略52という数値が示す通り、軍団を効果的に指揮する能力がありました。赤尾清綱は浅井家の中でも特に重要な役割を果たし、その発言権も大きかったことから、家族内での政治的な影響力も強かったと考えられています。

## 結論

赤尾清綱は、その戦略的思考と防御重視の戦闘スタイルによって、浅井家の重要な武将として活躍しました。彼の能力とリーダーシップは、数々の戦闘で浅井家が直面した困難な状況を乗り越える助けとなったことでしょう。

赤尾清綱が浅井家に仕えた理由は何だった

赤尾清綱が浅井家に仕えた理由は、彼の忠誠心と戦国時代の政治的背景に深く根ざしています。

## 浅井家との関係

**歴史的背景**

赤尾清綱は、元々京極家の家臣でありましたが、浅井家が独立する過程で仕官しました。浅井亮政が京極高清を追放し、小谷城を築くことで、浅井家は北近江の国人連合のリーダーとなりました。この変革期において、清綱は浅井家の初代から三代(亮政、久政、長政)にわたり仕え、特にその忠義と武勇から「浅井三将」の一人として知られています。

**信頼と役割**

清綱は小谷城内に居館を持ち、城の防衛を担当する重要な役割を果たしました。彼は当主からの信頼が特に厚く、通常の家臣が城下に居館を持つ中で、彼だけが城内に居館を許されていたことからも、その地位の重要性が伺えます。

## 政治的動機

**当主交代劇**

久政の弱腰な姿勢に不満を抱いた清綱は、遠藤直経と共謀して長政への当主交代を図りました。彼らは久政が隠居する隙を突いて小谷城を占拠し、長政への家督委譲を実現しました。この行動は、浅井家の存続と発展を図るためのものでした。

**忠義心と最期**

清綱は織田信長との戦いにも参加し、朝倉氏との同盟関係も深めました。最終的には信長の攻撃によって捕虜となり、自害することで忠義を全うしました。この際、彼の子供たちは信長によって助命されたというエピソードもあり、その忠誠心が評価されていたことが示されています。

赤尾清綱が浅井家に仕えた理由は、その忠誠心や政治的な動機だけでなく、彼自身の武将としての能力や信頼関係が大きく影響していたと言えるでしょう。

赤尾清綱の能力やステータスはどのゲームで評価されている

赤尾清綱は、いくつかのゲームで評価されている武将です。主に以下のゲームで彼の能力やステータスが取り上げられています。

## 信長の野望シリーズ

赤尾清綱は「信長の野望」シリーズにおいて、特に「信長の野望・新生」で評価されています。彼のステータスは以下の通りです:

| ステータス | 値 |

|-------------|----|

| 統率 | 67 |

| 武勇 | 53 |

| 知略 | 52 |

| 政務 | 77 |

彼は主に**防御**的な役割を持ち、特性として「鉄壁」を持っています。これは彼が所属する城の耐久ダメージを減少させる効果があります。また、戦法「威圧」により敵部隊の攻撃を低下させることができます。

## 戦国炎舞 -KIZNA-

このゲームでも赤尾清綱は登場し、評価されています。彼の基本的なステータスは以下のようになっています:

| ステータス | 値 |

|-------------|----|

| 攻撃 | 320 (Lv.1) |

| 防御 | 880 (Lv.1) |

彼はレアリティがNからRまであり、育成することで能力を向上させることが可能です。攻撃や計略のおすすめ度はCと評価されています。

## 戦国IXA

赤尾清綱は「戦国IXA」にも登場し、防御型武将として位置付けられています。彼の成長ステータスは以下の通りです:

| ステータス | 値 |

|-------------|----|

| 攻撃 | 23 |

| 防御 | 27 |

| 兵法 | 2.0 |

このゲームでは、特に自拠点防御時に効果を発揮するスキルを持っており、弓器防御を強化する能力があります。

これらのゲームで赤尾清綱は異なる役割や能力を持ちつつも、全体として防御的な特性が強調されていることがわかります。