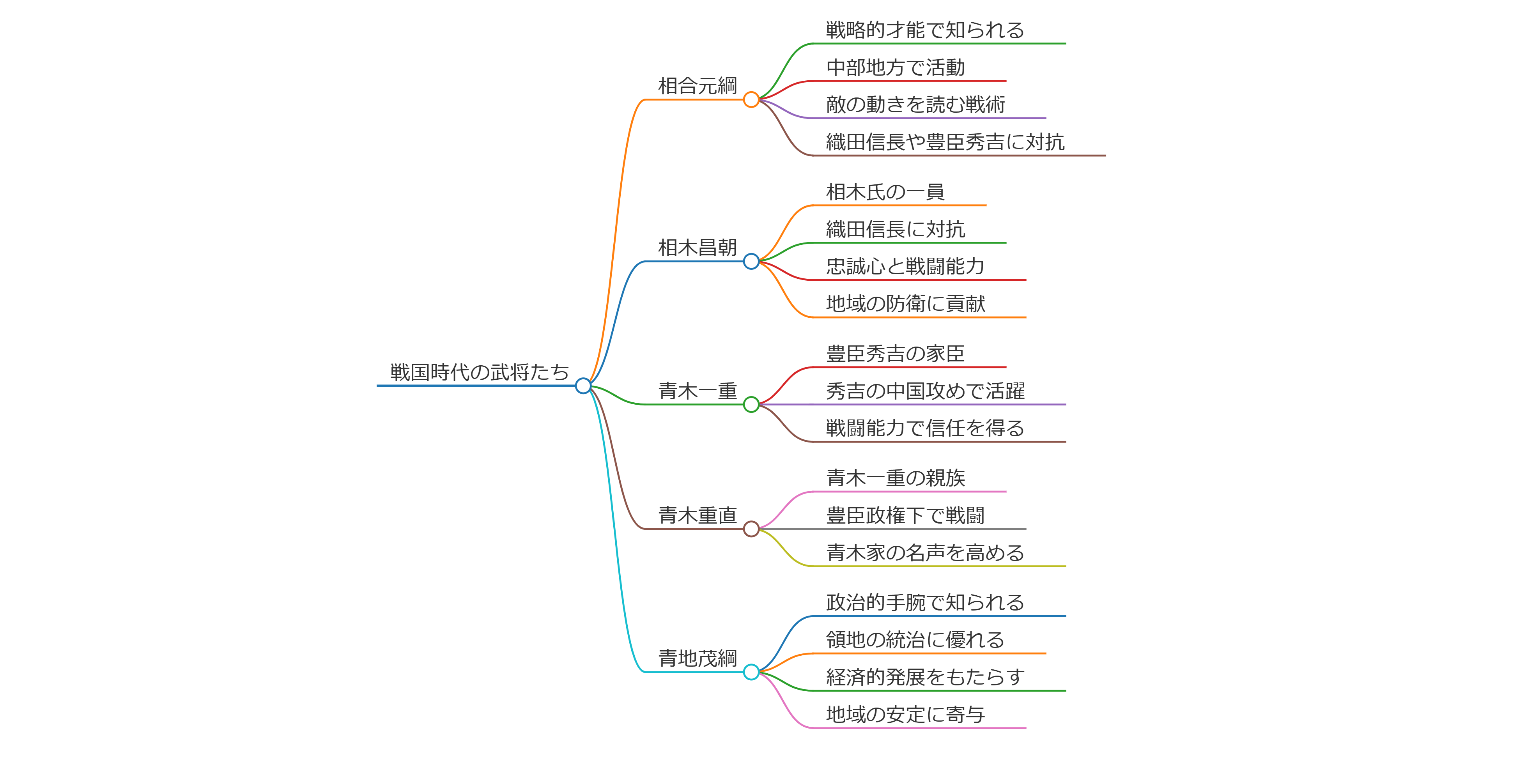

戦国時代の武将たち

相合元綱、相木昌朝、青木一重、青木重直、青地茂綱は、戦国時代に活躍した日本の武将たちです。

彼らはそれぞれ異なる地域や勢力で重要な役割を果たしました。

相合元綱

相合元綱は、戦国時代の武将で、特にその戦略的な才能で知られています。

彼は主に中部地方で活動し、地域の大名に仕官していました。

彼の戦術は、敵の動きを読み、適切なタイミングで攻撃を仕掛けることに長けていました。

相木昌朝

相木昌朝は、相木氏の一員で、戦国時代の中で重要な戦闘に参加しました。

彼は特に、織田信長の軍勢に対抗するために戦ったことで知られています。

彼の忠誠心と戦闘能力は、彼の名声を高めました。

青木一重

青木一重は、豊臣秀吉の家臣として知られ、彼の下で多くの戦闘に参加しました。

彼は特に、秀吉の中国攻めにおいて重要な役割を果たし、その後も多くの戦いで活躍しました。

青木重直

青木重直は、青木一重の親族であり、同様に戦国時代の武将として知られています。

彼もまた、豊臣政権下での戦闘に参加し、家族の名声を引き継ぎました。

青地茂綱

青地茂綱は、戦国時代の武将で、特にその政治的な手腕で知られています。

彼は領地の統治においても優れた能力を発揮し、地域の安定に寄与しました。

彼の治世は、経済的な発展をもたらし、民衆からの支持を得ることができました。

これらの武将たちは、戦国時代の日本において、各々の地域で重要な役割を果たし、歴史に名を刻んでいます。

相合元綱は、特にその戦略的な才能で知られ、彼の戦術は敵の動きを読み、適切なタイミングで攻撃を仕掛けることに長けていました。

彼は、戦国時代の中で数多くの戦闘に参加し、特に織田信長や豊臣秀吉の軍勢に対抗するための戦略を練ることが多かったとされています。

相木昌朝は、相木氏の一員であり、彼の忠誠心と戦闘能力は、彼の名声を高めました。

彼は、特に信長の軍勢との戦闘において、重要な役割を果たしました。

相木氏は、戦国時代の中で多くの戦闘に参加し、地域の防衛に貢献しました。

青木一重は、豊臣秀吉の家臣として知られ、彼の下で多くの戦闘に参加しました。

彼は特に、秀吉の中国攻めにおいて重要な役割を果たし、その後も多くの戦いで活躍しました。

彼の戦闘能力は、秀吉の信任を得る要因となり、彼の地位を高めました。

青木重直は、青木一重の親族であり、同様に戦国時代の武将として知られています。

彼もまた、豊臣政権下での戦闘に参加し、家族の名声を引き継ぎました。

彼の戦闘における貢献は、青木家の名声をさらに高めることに寄与しました。

青地茂綱は、戦国時代の武将で、特にその政治的な手腕で知られています。

彼は領地の統治においても優れた能力を発揮し、地域の安定に寄与しました。

彼の治世は、経済的な発展をもたらし、民衆からの支持を得ることができました。

青地氏は、地域の発展に貢献し、戦国時代の混乱の中で安定をもたらす重要な役割を果たしました。

相合元綱~相合元綱/相木昌朝/青木一重/青木重直/青地茂綱~

相合元綱

相合元綱(あいおう もとつな)は、戦国時代の日本の武将で、毛利弘元の三男として生まれ、毛利元就の異母弟にあたります。彼は安芸国の国人であり、主に船山城を居城としていました。

## 生涯

相合元綱は、異母兄弟である毛利元就とは年齢が近く、非常に親しい関係を築いていました。彼は「少輔三郎」や「相合四郎」とも呼ばれ、武勇に優れた武将として知られていました。特に、1517年の有田中井手の戦いでは元就の要請を受けて出陣し、毛利軍の勝利に貢献しました。

大永3年(1523年)、毛利家当主・幸松丸が急死すると、元就が家督を継承しましたが、この決定に不満を持つ家臣たちが元綱を担ぎ上げる動きが見られました。特に坂広秀や渡辺勝らは元綱を当主とすることを企てていました。

## 謀反と死

1524年4月、元就は反乱の計画を察知し、元綱の居城である船山城に攻撃を仕掛けました。元綱は勇敢に抵抗しましたが、最終的には討ち取られました。この事件は毛利家内で大きな転機となり、元就は兄弟間の争いによって深い影を抱えることとなりました。

## 子孫

元綱には子供があり、その子・敷名元範は幼少だったため助命されました。後に彼は備後国に所領を与えられ、「敷名」の名字を名乗るようになりました。

相合元綱の生涯は、戦国時代の権力闘争や家族間の複雑な関係性を象徴するものとして評価されています。

相合元綱と毛利元就の関係はどのようだったの

相合元綱と毛利元就の関係は、戦国時代の権力闘争において非常に重要なものでした。元綱は毛利元就の異母弟であり、家督相続を巡る対立が彼らの関係を決定づけました。

## 家督相続と初期の関係

1523年、毛利家当主・幸松丸が急死すると、元就は重臣たちの支持を受けて家督を継ぎました。しかし、この家督相続には元綱を擁立しようとする動きがありました。特に、坂広秀や渡辺勝といった宿老たちは、元綱を支持し、尼子経久の影響下で元就に対抗しようとしました。

## 元綱の謀反とその結果

1524年、元就は元綱の謀反を察知し、先手を打って船山城を襲撃しました。この攻撃により、元綱は討たれ、その一派も滅ぼされました。元就はこの勝利によって毛利家内の権力基盤を強化し、自身の地位を確立しました。

## 教訓と影響

元就はこの事件から得た教訓として、自身の子供たちに「三子教訓状」を通じて兄弟間の団結を説きました。彼は兄弟間で争うことがもたらす悲劇を実感し、それを後世に伝えようとしたと考えられています。また、元綱の遺児である元範には新たな地位が与えられ、毛利家との関係が維持されることとなりました。

このように、相合元綱との関係は毛利元就にとって権力闘争の一環であり、その結果として彼はより強固な地位を築くことになりました。

相合元綱が活躍した戦いはどれだったの

相合元綱が活躍した戦いは「船山城の戦い」です。この戦いは、毛利元就と相合元綱の間で行われたもので、元綱は尼子氏の支援を受けて反乱を起こしました。

## 船山城の戦い

- **年**: 大永3年(1524年)から大永5年(1525年)頃

- **場所**: 船山城

- **背景**: 相合元綱は毛利元就の異母弟であり、元就の家督相続に不満を持ち、尼子氏に担ぎ出されて反乱を起こしました。元就はこれに対抗し、元綱を討つために軍を動かしました。

- **結果**: 元就の家臣である志道広良によって船山城が攻められ、相合元綱は討死しました。この戦いにより、毛利家の内部の安定が図られました。

この戦いは、相合元綱が尼子氏の傘下として活動した重要な出来事であり、毛利元就の権力基盤を強化する契機となりました。

相合元綱が船山城を居城としていた理由は何だったの

相合元綱が船山城を居城としていた理由は、彼の家族背景や当時の政治的状況に深く関わっています。

## 家族背景と権力争い

相合元綱は毛利元就の異母弟であり、毛利家の家督を巡る争いに巻き込まれました。幸松丸が9歳で急死した後、元就が家督を継承しましたが、一部の重臣たちは元綱を擁立しようとしました。この動きには、尼子氏の影響があったとされています。

## 船山城の戦略的重要性

船山城は吉田郡山城から西に伸びた丘陵地帯に位置しており、地理的に防御に適した場所でした。元綱はこの城を拠点として、毛利家内での権力を確立しようとしました。

## 最後の運命

しかし、大永4年(1524年)に元就が元綱の謀反計画を察知し、船山城を攻撃しました。元綱は応戦したものの、最終的には討ち取られました。この事件により、毛利家内の権力構造が大きく変わり、元就はその後無二の当主として権力を強化しました。

このように、相合元綱が船山城を居城としていた理由は、彼自身の家族関係や戦国時代特有の権力争いによるものであり、その結果として彼は悲劇的な運命を辿ることになりました。

相合元綱が討ち取られた経緯はどうだったの

相合元綱が討ち取られた経緯は、毛利元就との権力闘争に起因しています。大永4年(1524年)4月、毛利家の当主が元就に移行したことに不満を抱いた元綱は、尼子氏の重臣である亀井秀綱の支持を受けて反乱を企てました。この反乱には、毛利家の家臣である坂広秀や渡辺勝も加担していました。

元就はこの謀反を察知し、迅速に行動を起こしました。彼は執政の志道広良らの支援を得て、船山城を襲撃し、元綱を討ち取りました。この攻撃により、元綱一派は粛清され、坂広秀や渡辺勝も討たれました。元綱は逃げようとしましたが、捕らえられた結果、自刃に追い込まれました。この事件は毛利家内の権力構造に大きな影響を与え、元就は以後さらに強固な地位を築くこととなりました。

相合元綱の子孫はどんな人になったの

相合元綱の子孫は、主に敷名元範(しきな もとのり)として知られています。元範は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、毛利氏の家臣でした。

## 敷名元範の生涯

- **出生と背景**: 敷名元範は相合元綱の子として生まれました。父が謀反を起こして戦死した際、元範は幼少であったため連座を免れました。

- **改名**: 元範は、毛利元就から大笹山城を与えられた際に、姓を「相合」から「敷名」に改めました。

- **役職と忠誠**: 元範は毛利氏の家臣として重要な役割を果たし、毛利氏への忠誠を誓った起請文にも署名しています。

- **所領**: 彼は天文22年(1553年)には旗返城主となり、江田氏の跡を継いでいます。

## 子孫

敷名元範には前原元政や馬屋原元詮といった子供がいました。彼らもまた毛利家臣団の一員として活動し、毛利氏の歴史において重要な位置を占めました。元範の子孫は長州藩大組として続き、毛利家と共に歴史の中でその存在感を示しました。

相木昌朝~相合元綱/相木昌朝/青木一重/青木重直/青地茂綱~

相木昌朝

相木昌朝(あいき まさとも)、またの名を阿江木常喜(あいきじょうき)は、戦国時代の武将であり、信濃国(現在の長野県)の佐久郡において活動していました。彼は阿江木依田氏の一族であり、相木城の城主として知られています。

## 生涯と経歴

**出自**

相木昌朝は清和源氏の流れを汲む依田氏の庶流に属し、信濃長窪城主・大井貞隆の家老であったとされています。彼は永正13年(1516年)に生まれ、永禄10年(1567年)に亡くなったとされています。

**武将としての活動**

昌朝は1543年頃、武田晴信に仕官し、武田氏の信濃侵攻において重要な役割を果たしました。特に、第四次川中島の戦いでは妻女山攻撃隊を指揮し、武田方として数多くの戦功を上げました。彼は騎馬80騎を持つ大名としても知られ、帰参後すぐに田口城代に任じられました。

**後半生と死去**

戦後は善光寺平の治安維持を任され、善光寺横山城の麓に居館を構えたと伝えられています。昌朝は真田幸隆と親交があり、彼の長女が幸隆の次男昌輝に嫁いでいます。彼は1567年に亡くなり、その享年は52歳とされています。

## 子孫と影響

相木昌朝には数人の子供があり、その中には市兵衛常祐がいます。市兵衛は後に織田信長に仕官し、武田家滅亡後も活躍しました。相木氏はその後、小田原北条氏に仕官し、徳川方との対立を経て関東へ逃れることになります。

相木昌朝はその生涯を通じて信濃地方における武士として重要な役割を果たし、その名は今も地域に残る地名「相木通り」に見られます.

相木昌朝はどのような戦略で武田信玄に仕えたの

相木昌朝(あいき まさとも)は、戦国時代の武将で、武田信玄に仕えた重要な人物です。彼の戦略は、主に以下の点に集約されます。

## **出仕と信任**

相木昌朝は、1543年頃に武田氏の配下となり、信玄の信濃攻略において地の利を活かして数多くの戦功を挙げました。彼は騎馬80騎を持つ田口城主として任じられ、信玄からの厚い信任を受けました。

## **川中島の戦いでの役割**

永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦いでは、高坂昌信や真田幸隆と共に妻女山攻撃隊を指揮しました。この戦闘では、上杉軍に対する攻撃を行い、武田軍の勝利に貢献しました。昌朝は地形を利用した戦術を駆使し、特に敵陣への奇襲攻撃が評価されました。

## **地域統治と治安維持**

戦後、相木昌朝は善光寺平の治安維持にも努め、地域の安定に寄与しました。彼が築いた相木城はその後も重要な拠点となり、相木氏は武田氏の支配下で地域統治に貢献しました。

## **結論**

相木昌朝は、武田信玄に対して忠実な家臣として、多くの戦闘で功績を残し、地域の安定にも寄与しました。彼の戦略的判断と行動は、武田家の信濃侵攻において重要な役割を果たしました。

相木昌朝が活躍した主要な戦いはどこだったの

相木昌朝(あいき・いちべえ・まさとも)が活躍した主要な戦いは、特に**第4次川中島の戦い**です。この戦いは1561年に行われ、相木昌朝は武田信玄の指揮の下、妻女山攻撃隊の一隊を率いて上杉軍に対する奇襲を行いました。

## 第4次川中島の戦い

- **日時**: 1561年

- **場所**: 川中島(現在の長野県)

- **役割**: 相木昌朝は啄木鳥隊の指揮官として、上杉軍に対して攻撃を仕掛けました。この戦闘は武田軍と上杉軍の間で行われた数回の戦いの中でも特に激しいものであり、双方が勝利を主張しました.

相木昌朝はこの戦い以外にも、武田信玄の信濃侵攻において数多くの戦功を挙げており、信玄から厚く信任されていました。彼はその後も善光寺平の治安維持に努めました。

相木昌朝の生い立ちについてもっと知りたい

相木昌朝(あいき・まさとも)は、戦国時代の武将で、信濃国の相木城主として知られています。彼は永正13年(1516年)に生まれ、永禄10年(1567年)に亡くなりました。

## 出自と初期の経歴

相木昌朝は、清和源氏の流れを汲む依田氏の庶流である阿江木依田氏に属していました。彼は初め、大井貞隆の家老として仕官し、後に武田信玄の配下となります。天文12年(1543年)頃には武田氏に仕官し、信玄の信濃攻略において数多くの戦功を挙げました。

## 戦歴

昌朝は川中島の戦いで重要な役割を果たし、特に第四次川中島の戦いでは妻女山攻撃隊を指揮しました。この戦闘では、高坂弾正や真田幸隆と共に上杉軍に対抗しました。彼は信玄から厚い信頼を受けており、騎馬80騎を持つ田口城代としても知られています。

## 晩年と影響

戦後、昌朝は善光寺平の治安維持を任され、善光寺横山城の麓に居館を構えました。彼の名が残る「相木通り」は、その地域で通る古道に由来しています。昌朝は真田幸隆と親交があり、長女が幸隆の次男・真田昌輝に嫁いでいます。また、彼の次男・市兵衛も武士として名を馳せました。

相木昌朝はその生涯を通じて武田信玄と深い関係を築き、その戦功によって信濃地域で重要な地位を占めることとなりました。

相木昌朝と山中鹿之助の関係はどうだったの

相木昌朝と山中鹿之助の関係は、歴史的には複雑で、いくつかの伝承や記録が存在します。

## 相木昌朝の背景

相木昌朝(あいき・いちべえ・まさとも)は、戦国時代の武将で、1516年に生まれ、1567年頃に亡くなったとされています。彼は依田氏の庶流であり、武田信玄の配下として数多くの戦功を挙げました。昌朝は相木城の城主であり、武田家に仕官した後は信玄からの信頼を受け、騎馬軍団を指揮しました。

## 山中鹿之助との関係

山中鹿之助(山中幸盛)は、尼子家の家臣であり、もともとは山中家も尼子一族に属していました。鹿之助の父は山中満幸であり、母は立原氏の娘とされていますが、相木昌朝との血縁関係については異なる伝承が存在します。

ある伝承によると、相木昌朝の子が相木森之助であり、その森之助が山中鹿之助の父であるという説があります。つまり、この伝承では相木昌朝が鹿之助の祖父にあたることになります。しかし、この系譜には信憑性が欠けている部分も多く、実際には山中鹿之助の両親は満幸と立原氏の娘であるとの説が一般的です.

## 結論

相木昌朝と山中鹿之助の関係は、直接的な親子関係ではなく、伝承によって異なる解釈が存在します。相木昌朝が鹿之助の祖先であるという説もありますが、その信憑性には疑問が残ります。歴史的な記録や伝承を考慮すると、この二人は戦国時代において異なる背景を持ちながらも、同時代に生きた武将として関連付けられることがあります。

相木昌朝が相木城を支配した理由は何だったの

相木昌朝が相木城を支配した理由は、主に以下の歴史的背景と戦略的要因によるものです。

## **相木氏の背景と武田氏との関係**

1. **相木氏の起源**: 相木氏は元々、北佐久地方を治めていた大井氏の重臣であり、文明16年(1484年)以降、村上政清の侵攻を受けて大井氏から離れ、相木城を拠点としました。

2. **武田氏への従属**: 天文5年(1536年)から始まった武田信虎の佐久郡侵攻を契機に、相木氏は武田氏に従属するようになりました。特に、昌朝の代には武田信玄からの信任を受け、多くの戦功を挙げました。

## **相木城の戦略的重要性**

1. **地理的利点**: 相木城は善光寺平を見下ろす位置にあり、周辺地域の治安維持に重要な役割を果たしました。昌朝はこの地理的利点を活かし、信濃攻略において数多くの戦功をあげました。

2. **敵対勢力への対抗**: 相木氏は村上氏との敵対関係があり、これに対抗するためにも武田氏との結びつきが重要でした。彼らは武田家臣として活動し、その地位を確立しました。

## **後の展開**

武田氏滅亡後、相木昌朝は小田原北条氏に属しましたが、最終的には徳川方に攻撃され、相木城は落城しました。その後、昌朝は関東へ逃れ、その消息は不明となります。

このように、相木昌朝が相木城を支配した背景には、彼自身の戦略的判断と地域内外の政治的状況が大きく影響しています。

青木一重~相合元綱/相木昌朝/青木一重/青木重直/青地茂綱~

青木一重

青木一重(あおき かずしげ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は1551年に美濃国で生まれ、1628年に亡くなりました。青木家の家督を継いだ彼は、父・青木重直の影響を受けつつ、様々な大名に仕官しました。

## **経歴**

- **初期の仕官**: 青木一重は、最初に今川氏真に仕官しましたが、1568年の今川家滅亡後、徳川家康に仕官します。1570年の姉川の戦いでは、朝倉家の武将・真柄直隆を討ち取る功績を挙げ、名声を得ました.

- **豊臣秀吉への仕官**: その後、丹羽長秀に仕えた後、豊臣秀吉のもとで黄母衣衆として活動し、1585年には摂津国で1万石の領地を与えられました.

- **大坂の陣**: 大坂の陣では、七手組頭として大坂城に籠城し、豊臣秀頼の使者として徳川家康のもとに赴くも抑留されました。大坂城が落城した後は出家し、「宗佐」と名乗りましたが、その後再び家康に仕官します.

## **人物像**

青木一重は、戦国時代の激動の中で数回主君を変えながら生き抜いた武将であり、彼の生涯はその時代の典型的な武士道を反映しています。彼は名誉と忠誠心を重んじながらも、状況に応じて柔軟に対応する能力を持っていました。

## **墓所と遺産**

青木一重は東京都渋谷区の祥雲寺や大阪府池田市の佛日寺に埋葬されています。彼の業績は日本の歴史において重要な位置を占めており、多くの文献や資料が彼について記録されています.

青木一重はどのようにして徳川家康に仕えたの?

青木一重(あおき かずしげ)は、1551年に美濃国で生まれ、最初は今川氏真に仕官しましたが、後に徳川家康に仕えることになります。

## 徳川家康への仕官

青木一重は元亀元年(1570年)に徳川家康のもとに召され、姉川の戦いで朝倉方の武将・真柄十郎左衛門を討ち取るという大きな戦功を挙げました。この功績により、家康から脇差を賜るなど高く評価されました。

## その後の経歴

しかし、1573年には家康のもとを去り、丹羽長秀や豊臣秀吉に仕官します。秀吉の下では使番や黄母衣衆として活躍し、摂津国豊島郡に1万石を与えられました。大坂冬の陣では七手組頭として大坂城を守備しましたが、大坂夏の陣の直前に秀頼の使者として家康を訪れた際、京都で拘束されてしまいます。このため、大坂夏の陣には参加できず、最終的には出家して隠棲しました。

## 再出仕と晩年

その後、家康に再び仕官し、摂津麻田藩初代藩主として1万2,000石を領しました。青木一重は1628年に亡くなるまで、幕府への忠誠を貫きました.

青木一重が大坂夏の陣でどのような役割を果たしたの?

青木一重は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大坂夏の陣においては重要な役割を果たすことが期待されていましたが、実際には参加できませんでした。

## 大坂冬の陣での活動

青木一重は1614年の大坂冬の陣において、大坂城に籠城し、城の防衛に従事しました。彼は七手組の一員として、追手口などを守る役割を果たしました. 冬の陣後、豊臣秀頼の使者として徳川家康の元へ赴きましたが、帰路において徳川家に仕える弟が殺されると脅され、抑留されてしまいます.

## 大坂夏の陣への不参加

1615年の大坂夏の陣の際、青木一重は抑留されていたため、大坂城への帰還が叶わず、戦闘には参加できませんでした。彼の代理として養子の青木正重が指揮を執りましたが、最終的に大坂城は落城し、多くの武将が討死しました. 青木一重はその後出家し、徳川家康に再仕官することになります。

## 結論

青木一重は大坂冬の陣では重要な防衛役を担いながらも、大坂夏の陣には参加できなかったため、その戦いで直接的な影響を与えることはありませんでした。彼の行動は、豊臣家との関係を維持しつつも、最終的には徳川家に戻ることになりました。

青木一重が使った兜はどこで見ることができるの?

青木一重が使用した兜は、現在「豊中市立文化芸術センター 特別展示室」で見ることができます。この展示では、青木一重に関連する兜や古文書などが展示されています。

また、青木一重が持ち帰った兜の一つは、港区立郷土歴史館に所蔵されている「伝真柄直基所用 野郎頭兜」で、これは昭和39年(1964年)に青木家から菩提寺の瑞聖寺に納められましたが、現在は非公開となっています。

青木一重の戦歴についてもっと知りたい

青木一重(あおき かずしげ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、摂津麻田藩の初代藩主です。彼の戦歴は多岐にわたります。

## 生涯と戦歴

- **生年と出自**: 青木一重は1551年に美濃国で生まれ、父は青木重直です。彼は最初、今川氏真に仕官しましたが、その後徳川家康の家臣となりました。

- **姉川の戦い**: 1570年、姉川の戦いにおいて、朝倉家の猛将・真柄隆基を討ち取り、その名を広めました。

- **丹羽長秀への仕官**: 徳川家康から離れた後、丹羽長秀に仕官し、その後豊臣秀吉に仕えることになります。秀吉のもとでは黄母衣衆として活動し、1585年には摂津国豊島郡に1万石を与えられました。

- **大坂冬の陣と夏の陣**: 1614年の大坂冬の陣では大坂城を守備しましたが、和議交渉のため駿府へ派遣され、その帰路で拘留されました。このため、1615年の大坂夏の陣には参加できず、大坂城は落城しました。

## 晩年

大坂夏の陣後、青木一重は出家し「宗佐」と名乗りましたが、その後再び徳川家康に仕官し、摂津麻田藩主として約1万石を領しました。1628年に亡くなりましたが、その生涯は戦国時代から江戸時代初期の激動を反映したものとなっています.

青木一重が豊臣秀頼の使者として駿府に赴いた理由は何だったの?

青木一重が豊臣秀頼の使者として駿府に赴いた理由は、主に**和議交渉**のためでした。1615年の大坂夏の陣を前に、豊臣家は徳川家との関係を改善し、和平を模索していました。この状況下で、一重は秀頼の代表として家康に接触し、和睦の意向を伝える役割を果たしました。

青木一重は、大坂冬の陣に参加した後、豊臣方の和平使者として駿府に派遣されましたが、帰途で徳川方に抑留されることになりました。彼の訪問は、豊臣家が直面していた危機的な状況を打開するための重要な試みでありましたが、最終的には和平交渉は成功しませんでした.

青木重直~相合元綱/相木昌朝/青木一重/青木重直/青地茂綱~

青木重直

青木重直(あおき しげなお)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、摂津国麻田藩主家の祖です。以下に彼の生涯や業績について詳述します。

## 基本情報

- **生誕**: 享禄2年(1529年)または永正13年(1516年)

- **死没**: 慶長18年11月21日(1614年1月1日)または慶長8年(1603年)

- **改名**: 重直、浄憲(法名)

- **別名**: 加賀右衛門、刑部卿法印

- **墓所**: 大阪府池田市の佛日寺

- **官位**: 刑部卿法印

- **氏族**: 青木氏

- **父母**: 父は青木重藤

- **子**: 一重、女(小寺則頼室)、重経、直継、可直

## 経歴

青木重直は美濃国出身で、初めは土岐頼芸に仕官しました。その後、斎藤道三や織田信長に仕え、豊臣秀吉の家臣としても活躍しました。特に、斎藤義龍の命令で信長を狙った刺客の一人として知られています。

### 主な活動

- **戦闘参加**: 山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いに参加しました。

- **豊臣政権下での役割**: 文禄2年(1593年)には摂津国豊島郡で1,400石を与えられ、その後360石を加増されました。豊臣秀吉の家臣として御伽衆に列しました。

## 最後の年

彼は剃髪して浄憲と称し、刑部卿法印に叙されました。慶長18年に大坂で死去し、享年86または88とされています。遺領は長男の一重が相続しました。

青木重直は、日本の戦国時代において重要な役割を果たした武将として、多くの歴史的文献に名を残しています。

青木重直はどのような人物だったの

青木重直(あおき しげなお)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、摂津国麻田藩の初代藩主です。彼は1529年または1516年に生まれ、1614年に亡くなりました。

## 経歴

- **出身と初期の仕官**: 青木重直は美濃国の出身で、最初は土岐頼芸や斎藤道三(義龍)に仕官しました。特に、永禄2年(1559年)には信長を狙った刺客の一人として名を馳せました。

- **織田信長と豊臣秀吉への仕官**: 美濃斎藤氏が滅亡した後、彼は織田信長に仕え、家臣の丹羽長秀の与力として山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いに参加しました。その後、豊臣秀吉の家臣となり、御伽衆に列しました。

- **知行地と称号**: 文禄2年(1593年)には摂津国豊島郡で1,400石を与えられ、文禄4年(1595年)には360石が加増されました。剃髪後は浄憲と称し、刑部卿法印の官位を受けました。

## 人物像

青木重直は、戦国時代の動乱を生き抜いた武将であり、その生涯は多くの主君や戦いと共にありました。彼は86歳または88歳で亡くなり、その遺領は長男の一重が相続しました。青木家はその後も続く影響力を持ちました。

## 文化的背景

青木重直は、日本が統一へ向かう過程で非常に重要な役割を果たした人物です。彼が仕えた時代には多くの歴史的出来事があり、その中で彼自身も多くの戦闘や政権交代に関与していました。

青木重直が参加した主要な戦いはどこだったの

青木重直が参加した主要な戦いには以下のものがあります。

## 主要な戦い

- **姉川の戦い (1570年)**

青木重直は、徳川家康の家臣としてこの戦いに参加しました。この戦いでは、織田信長と徳川家康の連合軍が、浅井長政と朝倉義景の連合軍に対して勝利を収めました.

- **三方ヶ原の戦い (1572年)**

この戦いでも青木重直は家康側で参戦し、武田信玄軍との激しい戦闘が繰り広げられました。重直はこの戦いでの活躍により名を馳せました.

- **山崎の戦い (1582年)**

本能寺の変後、豊臣秀吉と明智光秀の間で行われたこの戦闘にも参加しました。青木重直は秀吉側で光秀を討つことに貢献しました.

- **賤ヶ岳の戦い (1583年)**

この戦いでは、豊臣秀吉と柴田勝家が対峙し、青木重直は秀吉側で参陣しました。秀吉軍が勝利を収める重要な戦闘でした.

これらの戦闘を通じて、青木重直はその武勇を示し、歴史に名を刻むこととなりました。

青木重直はどのようにして家康の家臣になったの

青木重直は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活動した武将で、最終的に徳川家康の家臣となりました。彼が家康の家臣になるまでの経歴は以下の通りです。

## **経歴の概要**

- **出自と初期の仕官**: 青木重直は美濃国出身で、土岐頼芸や斎藤道三に仕えた後、織田信長に仕官しました。信長の家臣である丹羽長秀の与力として、山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いに参加しました。

- **豊臣政権下での活動**: 信長の死後、重直は豊臣秀吉に仕官し、御伽衆として活躍しました。文禄年間には摂津国で1,400石を与えられ、その後も加増されました。

- **関ヶ原の戦いと家康への仕官**: 関ヶ原の戦い後、重直は徳川家康に仕官することになります。彼は豊臣方としても活動していましたが、戦後に家康側に転じたと考えられています。

## **家康との関係**

- **忠誠心と任務**: 重直は、家康に対して忠実な家臣として知られ、大坂の陣でも徳川方として活動しました。彼の忠誠心と武功が評価され、最終的には摂津麻田藩主となりました。

このように、青木重直は多くの主君に仕えた後、最終的には徳川家康の信任を受けてその家臣となった重要な武将です。

青木重直の生涯についてもっと知りたい

青木重直(あおき しげなお)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、以下のような生涯を送りました。

## 基本情報

- **生誕**: 享禄2年(1529年)または永正13年(1516年)

- **死没**: 慶長18年11月21日(1614年1月1日)または慶長8年(1603年)

- **改名**: 重直から浄憲(法名)に改名

- **別名**: 通称:加賀右衛門、刑部卿法印

- **墓所**: 大阪府池田市の佛日寺

## 家族と出自

青木氏は美濃国出身で、武蔵七党の一つに属する家系です。父は青木重藤で、彼には長男の青木一重や次男の青木重経などがいました。

## 軍事的経歴

青木重直は、初め土岐頼芸の家臣として仕官し、その後斎藤道三や織田信長に仕えることになります。特に1559年には信長の命を狙った刺客の一人として名前が挙げられています。斎藤氏滅亡後は織田家の家臣となり、丹羽長秀に仕官しました。彼は山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いにも参加し、その後豊臣秀吉の家臣として御伽衆に列しました。

## 官位と領地

文禄2年(1593年)、摂津国豊島郡で1,400石を与えられ、文禄4年(1595年)には360石を加増されました。その後、剃髪して浄憲と称し、刑部卿法印に叙任されました。

## 死去と遺産

青木重直は1614年に大坂で亡くなり、享年86または88とされています。彼の遺領は長男の一重が相続しました。

このように、青木重直は戦国時代から江戸時代初期にかけて多くの戦闘に参加し、様々な主君に仕えた重要な武将でした。

青木重直と青木一重の関係はどうだったの

青木重直と青木一重は、親子関係にあり、共に戦国時代から江戸時代初期にかけての武将です。

## 青木重直の概要

青木重直(1528年 - 1614年)は、美濃国の豪族であり、織田信長や豊臣秀吉に仕官していました。彼は刑部卿法印の官位を持ち、戦国時代の重要な戦闘に参加しました。

## 青木一重の経歴

青木一重(1551年 - 1628年)は、青木重直の長男として生まれました。彼もまた武将として活躍し、初めは今川氏真に仕官し、その後徳川家康に仕えるようになりました。大坂冬の陣や夏の陣では重要な役割を果たしましたが、最終的には出家を選びました。

## 親子関係

青木一重は父・重直から受け継いだ名声と地位を基盤に、自らも武将として名を馳せました。重直が仕えた主君たちと同様に、一重も豊臣秀頼に仕官し、両者はそれぞれ異なる時代背景の中で重要な役割を果たしました。重直は一重に家督を譲り、一重はその後も青木家を存続させるために尽力しました。

青地茂綱~相合元綱/相木昌朝/青木一重/青木重直/青地茂綱~

青地茂綱

青地茂綱(あおち しげつな)は、戦国時代の武将であり、近江国の国人です。彼は蒲生定秀の次男として生まれ、母は馬淵氏の出身であったため、近江の豪族青地長綱の養子となりました。

## 生涯

**初期の経歴**

- 青地茂綱は、最初に六角氏に仕官し、1563年には1500騎を率いる武将として名を馳せました.

- 1568年、織田信長が上洛すると彼は信長に降伏し、その後は兄の蒲生賢秀と共に織田軍として活動しました.

**戦闘と死**

- 元亀元年(1570年)、茂綱は宇佐山城の守備に就きましたが、浅井・朝倉連合軍との戦いで敗北し討死しました。この戦いでは、彼が激闘の末に壮絶な最後を遂げたことが記録されています.

- 死亡時の年齢は41歳であり、戒名は賢誉です.

**家族**

- 茂綱には子が一人おり、その名は元珍です。元珍は父の死後に家督を継ぎました.

青地茂綱は、その武勇と忠義から歴史に名を刻んだ人物であり、彼の活躍は近江国の歴史において重要な位置を占めています。

青地茂綱は織田信長に仕えた理由は

青地茂綱が織田信長に仕えた理由は、彼の忠誠心と戦国時代の複雑な政治状況に起因しています。

## 忠誠心と家族の影響

青地茂綱は、元亀元年(1570年)に志賀の陣で戦死した父の影響を受け、家族の名誉を守るために信長に仕官しました。信長は茂綱の父の忠節を評価し、彼の子である青地千代寿(後の元珍)に知行を与えました。これにより、茂綱は信長への忠誠を示し、家族の名を守る道を選びました。

## 戦国時代の政治的背景

戦国時代は多くの武将が主君を変えたり、新たな勢力に仕えることが一般的でした。青地茂綱もこの流れに従い、織田信長のもとでその軍事力を活かすことが自らと家族の生存に繋がると判断しました。彼は宇佐山城の戦いなどで戦功を挙げ、信長の軍勢に貢献しました。

## 結論

青地茂綱が織田信長に仕えた背景には、家族への忠誠心と当時の政治的状況が大きく影響しています。彼は信長の下で自身と家族の名誉を守りつつ、戦国時代を生き抜くための道を選んだと言えるでしょう。

青地茂綱の戦歴について詳しく知りたい

青地茂綱(あおち しげつな)は、戦国時代の武将で、蒲生定秀の次男として生まれました。彼の戦歴は以下のように詳細にまとめられます。

## 生涯と背景

- **家族**: 青地茂綱は、兄に蒲生賢秀、弟に小倉実隆を持ち、母は馬淵氏出身です。彼は近江国の国人・青地長綱の養子となり、「駿河守」を称しました。

- **初期の活動**: 彼は最初、六角氏に仕官し、1563年には1500騎以上の兵を率いていたことが記録されています。また、「六角氏式目」にも名を連ねており、重要な地位にあったことが示されています。

## 戦歴

- **織田信長への降伏**: 1568年、織田信長が上洛すると、茂綱は信長に降伏し、その後兄・賢秀と共に織田軍として伊勢国北畠氏の攻略に従軍しました。

- **宇佐山城の戦い**: 元亀元年(1570年)9月、浅井・朝倉連合軍が約3万人で攻撃を仕掛けてきた際、茂綱は森可成や織田信治と共に宇佐山城を守備していました。彼らは坂本に陣を構えて迎撃しましたが、激しい戦闘の末に敗北し、討死しました。

- **壮絶な最期**: 敵軍によって首が切り落とされる際、茂綱が口中の渇きを癒すために使っていた手拭いが落ちるという逸話があります。これは彼が最後まで戦い続けた姿勢を象徴しています。

## 死亡と影響

- **死亡日**: 元亀元年9月20日(1570年10月19日)に41歳で亡くなりました。家督は子の元珍が継承しました。

- **評価**: 茂綱はその勇敢さから評価され、彼の死後もその名は語り継がれています。彼の戦歴は、日本の戦国時代における武将たちの中でも特筆すべきものです。

青地茂綱は、その短い生涯ながらも戦国時代の激動を生き抜き、多くの戦闘で活躍した武将として記憶されています。

青地茂綱が六角氏に仕えた背景は

青地茂綱が六角氏に仕えた背景は、彼の家族関係や当時の政治状況に深く根ざしています。

## 家族の背景

青地茂綱は、蒲生定秀の次男として生まれました。母は馬淵氏の出身であり、彼自身は青地長綱の養子となっています。このように、茂綱は青地氏と蒲生氏の両方に結びついており、家族の力を背景に六角氏に仕官することができました。

## 六角氏との関係

茂綱は六角氏に仕官し、1500騎を超える兵を指揮する武将として活躍しました。彼は「六角氏式目」にも連署しており、これは彼が六角家中で有力な武将として認識されていたことを示しています。六角氏は近江国の有力な大名であり、茂綱がその一員として活動したことは、彼自身や家族の名声を高める要因となりました。

## 戦国時代の動乱

戦国時代は内乱と外敵による脅威が常に存在しており、茂綱が六角氏に仕えることは家名の存続や領土防衛にとって重要でした。六角氏は他の大名との抗争や織田信長との関係など、複雑な政治状況に直面しており、その中で茂綱は重要な役割を果たしました。

このように、青地茂綱が六角氏に仕えた背景には、家族関係や地域社会との結びつき、そして戦国時代特有の政治的・軍事的状況が深く関わっています。

青地茂綱の生涯についての書籍はある

青地茂綱の生涯についての書籍は、彼の歴史的背景や業績を知るために重要です。以下に、青地茂綱に関連する情報源を紹介します。

## 書籍と資料

1. **Wikipedia**:

- 青地茂綱の生涯や業績についての詳細が記載されています。彼は戦国時代の武将で、織田信長に仕官し、最終的には宇佐山城の戦いで討死しました。

2. **歴史関連書籍**:

- 青地茂綱に特化した書籍は明示されていませんが、戦国時代や織田信長に関する歴史書には彼の名前がしばしば登場します。特に、彼が活躍した時代に関する書籍を探すと良いでしょう。

3. **研究論文や専門書**:

- 学術的な視点から青地茂綱を扱った研究論文が存在する可能性があります。大学図書館や歴史学会の出版物を利用することで、より深い理解を得ることができるでしょう。

青地茂綱について詳しく知りたい場合は、これらの情報源を参考にしてみてください。

青地茂綱が栗太郡青地を本拠にした理由は

青地茂綱が栗太郡青地を本拠にした理由は、彼の家系の歴史と地域の戦略的重要性に関連しています。

## **家系の背景**

青地氏は、近江国栗太郡青地庄を拠点とする武家であり、その起源は小槻氏に遡ります。青地茂綱は、馬淵氏の養子として青地氏を継承し、家族の伝統を受け継ぎました。彼の祖先である基綱は、鎌倉時代初期に青地城を築き、この地域での支配権を確立しました。

## **地域の重要性**

栗太郡は、古代から交通の要所であり、周辺地域との結びつきが強い場所でした。このため、青地茂綱がこの地を本拠にしたことは、軍事的および政治的な戦略において重要でした。特に、戦国時代には多くの勢力がこの地域を巡って争ったため、強固な拠点が必要とされました。

## **戦国時代の動向**

茂綱は最初、六角氏に仕官し、その後織田信長にも仕えることになります。彼の本拠地である青地は、信長の軍事行動においても重要な位置を占めていました。青地城はその防衛機能とともに、地域支配を強化するための重要な要塞となりました。

これらの理由から、青地茂綱が栗太郡青地を本拠にしたことは、彼自身の家系の歴史と地域的な戦略的意義によるものでした。