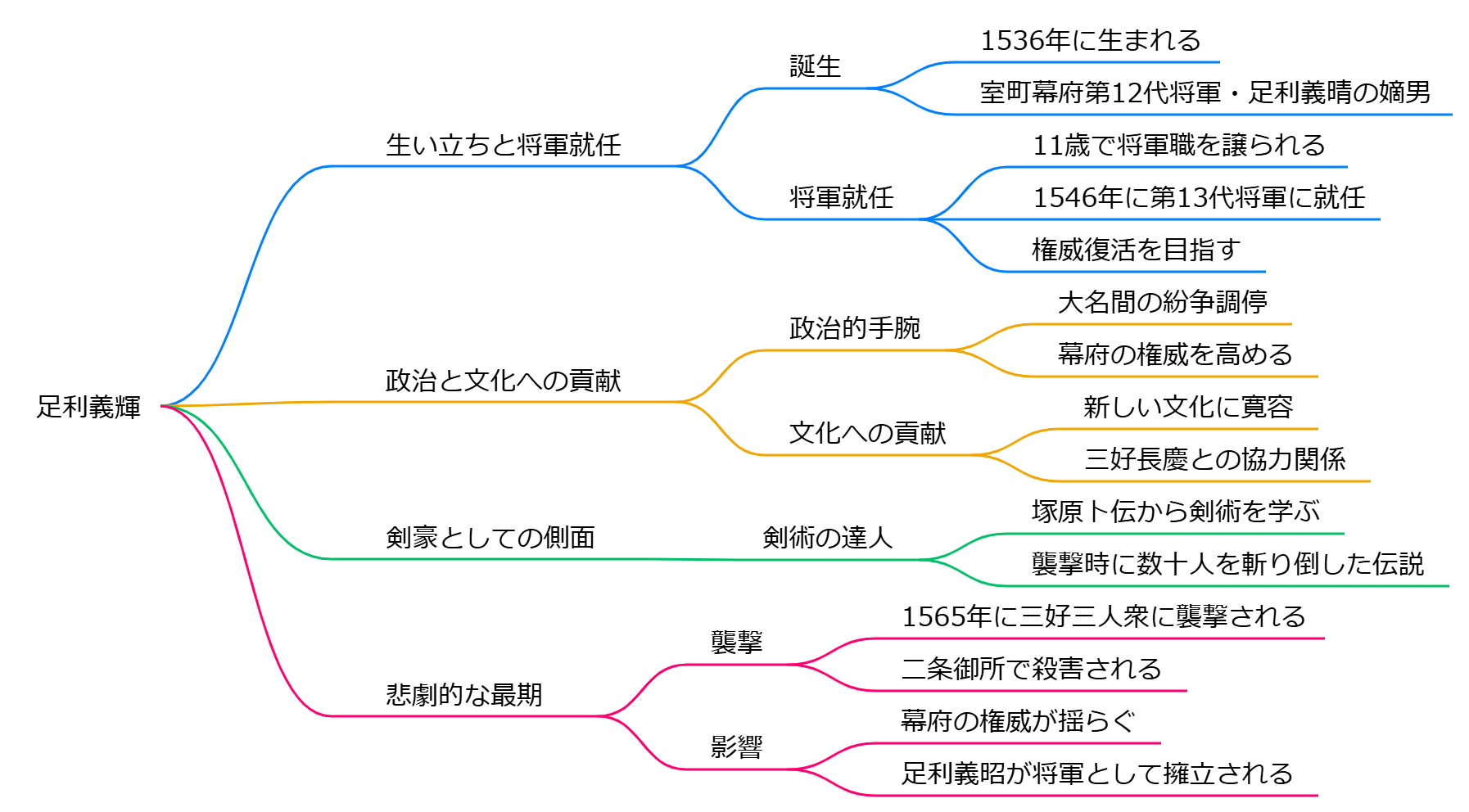

足利義輝(あしかが よしてる)は、1536年に生まれ、1565年に亡くなった日本の室町幕府第13代征夷大将軍です。

彼の生涯は、戦国時代の混乱の中で幕府の権威を復活させようとした努力と、悲劇的な最期によって特徴づけられています。

生い立ちと将軍就任

足利義輝は、室町幕府第12代将軍・足利義晴の嫡男として、京都の南禅寺で生まれました。

母は近衛尚通の娘で、幼名は菊童丸、初名は義藤でした。

彼は11歳の時に父から将軍職を譲られ、1546年に正式に第13代将軍となりました。

この時、彼は近江国の坂本で将軍宣下を受けましたが、当時の幕府は権威を失っており、義輝はその復活を目指しました。

政治と文化への貢献

在位中、足利義輝は政治的手腕を発揮し、特に地方の大名間の紛争調停に尽力しました。

彼は新しい文化に対しても寛容であり、武士や大名たちとの関係を強化することで幕府の権威を高めようとしました。

特に、三好長慶との協力関係を築き、幕府の再興に努めました。

剣豪としての側面

足利義輝は「剣豪将軍」としても知られ、剣術の達人でした。

彼は兵法家の塚原卜伝から剣術を学び、戦闘においてもその技術を駆使しました。

伝説によれば、彼は襲撃を受けた際に数十人を斬り倒したとされていますが、実際の詳細は不明です。

悲劇的な最期

1565年、足利義輝は三好三人衆による襲撃を受け、二条御所で殺害されました。

この事件は「永禄の変」として知られ、彼の死は幕府の権威をさらに揺るがす結果となりました。

義輝は30歳でこの世を去り、彼の死後、幕府はますます混乱し、最終的には足利義昭が将軍として擁立されることになります。

足利義輝の生涯は、戦国時代の激動の中での権力闘争と、彼自身の武士としての誇りを象徴するものとして、今なお多くの人々に語り継がれています。

足利義輝

足利義輝

足利義輝(あしかが よしてる)は、室町幕府の第13代征夷大将軍であり、1536年(天文5年)に生まれ、1565年(永禄8年)に亡くなりました。彼は、父である足利義晴の嫡男として誕生し、幼名は「菊童丸」、初名は「義藤」と名乗りました。

## 幼少期と将軍就任

足利義輝は、1546年(天文15年)にわずか11歳で将軍職を継承しました。この時期、幕府は権力が衰退しており、彼の治世は内乱や大名間の抗争が続く困難なものでした. 義輝は、将軍としての権威を回復するために、様々な大名との調整や和解を試みました。

## 政治活動と対立

義輝の治世中、彼は細川氏や三好氏との対立に直面しました。特に三好長慶との関係は緊張を伴い、義輝は何度も京都を逃れなければならない状況にありました。彼は1554年(天文23年)に「義輝」と改名し、さらに政治活動を強化しました。

## 最期と影響

1565年(永禄8年)、足利義輝は松永久秀らによって暗殺されました。彼の死は幕府のさらなる混乱を引き起こし、戦国時代の動乱を加速させる結果となりました。義輝の短い生涯にもかかわらず、彼は「剣豪将軍」と称され、その武勇や政治的努力が後世に語り継がれています。

足利義輝が女性だったという説はどのようにして広まったの

足利義輝が女性だったという説は、近年の歴史研究や解釈の変化により広まったもので、以下の要因が影響しています。

## **1. 歴史的文献の再評価**

足利義輝に関する古い文献や歴史資料が再評価される中で、彼の性別に関する情報も見直されています。特に、彼の生涯や役割に関する記録が新たな視点から解釈されることで、女性説が浮上しました。

## **2. 性別に関する新しい視点**

歴史的な人物を性別の観点から再評価する動きがあり、特に女性の役割や存在感が強調されています。このような視点から、足利義輝を女性として捉える新たな解釈が生まれた可能性があります。

## **3. 社会的・文化的背景**

当時の社会構造や文化的背景も影響しています。足利義輝の時代は、権力の変動や家族関係が複雑であり、彼の性別に対する理解が多様であったことが、この説の広まりに寄与していると考えられます。

このように、足利義輝が女性だったという説は、歴史的資料の再評価、新しい視点からの解釈、および社会文化的背景から広まったものです。

足利義輝が女性だったという説はどの歴史家が初めて提唱したの

足利義輝が女性だったという説を初めて提唱した歴史家は、**小林勇**です。彼はこの説を1970年代に発表し、足利義輝の性別に関する新たな視点を提供しました。この考えは、義輝の生涯やその行動に関する文献を再評価する中で浮上し、特にその政治的役割や将軍としての振る舞いに関連しています。小林の主張は、後の研究や議論においても注目され続けています。

この説が広まった背景にはどんな要因があったの

地動説が広まった背景には、以下のような要因が存在します。

## **科学的進展**

**1. コペルニクスの提唱**

地動説は、ニコラウス・コペルニクスによって1543年に発表された著作『天体の回転について』で提唱されました。彼は、太陽を宇宙の中心とし、地球を含む惑星がその周りを公転していると主張しました。

**2. 観測技術の向上**

ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を用いて木星の衛星や金星の位相を観測し、地動説の支持となる重要な証拠を提供しました。これにより、地動説は科学的根拠を持つ理論として認識されるようになりました。

**3. ケプラーの法則**

ヨハネス・ケプラーは惑星運動に関する法則を発表し、惑星が楕円軌道を描くことを示しました。これも地動説の信頼性を高める要因となりました。

## **社会的・文化的要因**

**4. 宗教的対立**

地動説はキリスト教の教義と対立する部分がありました。特に、聖書に基づく天動説が長らく受け入れられていたため、地動説は異端視されることもありました。ガリレオはこのために宗教裁判にかけられたこともあります。

**5. 印刷技術の発展**

印刷技術の進展により、コペルニクスやその後の科学者たちの著作が広く普及しました。このことが地動説の理解と受容を促進しました。

## **教育と啓蒙運動**

**6. 教育水準の向上**

18世紀から19世紀にかけての啓蒙思想は、理性や科学的思考を重視する風潮を生み出しました。これが地動説への理解を深める土壌となりました。

これらの要因が相互に作用しながら、地動説は広まり、近代科学の基盤となっていきました。

他に足利義輝の生い立ちについて異なる説はあるの

足利義輝の生い立ちに関する異なる説については、いくつかの観点から考察されています。

## 生誕と家族背景

足利義輝(1536年 - 1565年)は、室町幕府第12代将軍・足利義晴の長男として生まれました。母は近衛尚通の娘である慶寿院で、幼名は「菊幢丸」と名付けられました。彼は誕生直後に外祖父の近衛尚通の猶子となり、このことが彼の将来に影響を与えました。

## 幼少期と将軍就任

義輝は1547年にわずか11歳で将軍職を継承しました。これは、父・義晴が健康上の理由から早期に将軍職を譲ったためです。この時期、義輝は父とともに京都への復帰や逃避を繰り返しながら成長しました。

## 異説について

1. **剣豪としての評価**: 義輝は「剣豪将軍」と呼ばれることがありますが、その実績については議論があります。彼が武芸に優れていたという記録は存在しますが、後世の創作とも言われています。

2. **政治的な立場**: 義輝は幕府権力が弱体化している中で将軍となりました。彼の政治的行動については異なる解釈があり、特に三好一族との対立が彼の運命を大きく左右したとされています。

3. **最期に関する異説**: 義輝の死因についても異なる説があります。一部では自害したとされる一方で、捕縛された後に斬首されたとの説も存在します。また、彼の子供が出産した後だったという説もあります。

これらの異なる説や解釈は、足利義輝という人物の理解を深めるために重要です。彼の生い立ちや政治的背景には多くの複雑な要素が絡んでおり、歴史的文献や研究によって新たな視点が提供され続けています。

足利義輝が女性だったという説が歴史にどのように反映されているの

足利義輝が女性だったという説は、近年の歴史的再評価やフィクションにおいて注目されています。この説は、彼の生涯や行動様式に基づいていくつかの根拠が示されています。

## 歴史的背景

足利義輝(1536-1565)は、室町幕府の第13代将軍であり、彼の治世は幕府の権威が低下していた時期にあたります。義輝は「剣豪将軍」として知られ、武士としての資質を持ちながらも、彼の独身生活や特異な行動が女性説を引き起こす要因となっています。

## 女性説の根拠

1. **生涯独身**: 義輝は一生独身を貫き、子供も持たなかったことが、女性であった可能性を示唆する一因とされています。

2. **行動様式**: 彼の行動には、一般的な男性将軍とは異なる柔らかさや中性的な特徴が見られるとの意見があります。

3. **文献における描写**: 一部の文献では、義輝の筆跡や表現が女性的であるとされ、そのことが女性説を支持する要素となっています。

## フィクションにおける反映

この説は、小説や漫画などのフィクション作品にも影響を与えています。特に戦国時代を舞台にした作品では、足利義輝を女性として描くことで新たな視点から歴史を再解釈する試みが行われています。これにより、歴史上の人物に対する固定観念を覆し、多様なアイデンティティについて考察するきっかけとなっています。

## 結論

足利義輝が女性だったという説は、確固たる証拠に基づくものではありませんが、その議論は歴史理解や文化的表現において重要な役割を果たしています。このような探求は、歴史的事実を再考し、新たな視点を提供する機会となっています。

この説が歴史学界でどのように受け入れられているの

受容理論は、文学や歴史の研究において、特に読者や受け手の役割を重視する観点から広く受け入れられています。以下にその受容の状況を整理します。

## 受容理論の背景

受容理論は1960年代末にドイツで提唱され、特にH.R.ヤウスやW.イーザーによって発展しました。この理論は、文学作品や歴史的事象がどのように受け入れられ、解釈されるかを探求します。ヤウスは、文学の歴史を美的な受容と生産の過程として捉え、読者の期待や経験が作品の解釈に与える影響を強調しました。

## 歴史学界での受容

1. **国民的歴史学運動**: 日本では、国民的歴史学運動が受容理論の重要な応用例とされています。この運動は、一般市民が歴史をどのように理解し、再構築するかに焦点を当てました。特に1950年代には、戦後のアイデンティティ危機を背景に、人々が自らの歴史を描くことが重要視されました。

2. **受容史の重要性**: 歴史学においても「受容史」や「享受史」といった領域が発展しており、これらは過去の出来事や解釈がどのように変遷してきたかを明らかにするための重要な枠組みとなっています。これにより、歴史的事象がどのように評価されてきたかを理解することができます。

3. **現代への影響**: 現代では、グローバル化や多様な視点からのアプローチが求められており、受容理論は従来の枠組みを超えた新たな研究方法として注目されています。特に、異なる文化的背景を持つ読者による解釈の違いが強調されています。

## 結論

受容理論は、日本の歴史学界でも重要な役割を果たしており、特に国民的歴史学運動との関連でその意義が再評価されています。この理論は、過去の出来事や文学作品がどのように人々によって理解されてきたかを探求する上で不可欠な視点を提供しています。

足利義輝が剣豪将軍と呼ばれた理由は

足利義輝が剣豪将軍と呼ばれた理由は

足利義輝が「剣豪将軍」と呼ばれる理由は、彼の剣術の技量と、彼が直面した歴史的な状況に起因しています。

## **剣術の修練**

義輝は、剣聖と称される塚原卜伝から免許皆伝を受けたとされ、その技術は高く評価されています。彼は若い頃から武芸に励み、特に剣術においては多くの時間を費やしました。義輝の剣術の腕前は、後世においても語り継がれ、彼が学んだ技術や理念は多くの武士に影響を与えました。

## **歴史的背景と奮闘**

義輝が将軍として活動していた時代は、室町幕府の権威が低下し、細川氏や三好氏などの勢力争いが絶えない混乱期でした。彼はこのような状況下で「武家の棟梁」としての地位を取り戻すために努力し続けました。特に彼の最後の戦いである「永禄の変」では、数に勝る敵に対して果敢に立ち向かい、その壮絶な戦いぶりが「剣豪」としての名声を確立する要因となりました。

## **壮絶な最期**

1565年、義輝は三好三人衆による襲撃を受け、その際には多くの敵を斬り倒しながら戦いました。彼は刀を何本も使いこなし、最後まで抵抗した姿が伝えられています。このような勇敢な行動が、「剣豪将軍」という称号を与える一因となっています。

## **評価と議論**

ただし、「剣豪将軍」という称号には異論もあります。一部では、彼の剣術は単なる「殿様芸」として評価されることもあり、実際には他の武将に比べて特別な実力があったかどうか疑問視する声もあります。とはいえ、義輝の名声は後世においても語り継がれ、多くの作品や物語で取り上げられています。

このように、足利義輝が「剣豪将軍」と呼ばれる理由は、彼自身の剣術の技量と歴史的背景によるものです。

塚原卜伝と義輝の師弟関係はどのようなものだったのか

塚原卜伝と足利義輝の師弟関係は、戦国時代における剣術の発展において重要な役割を果たしました。以下にその関係の概要を示します。

## 塚原卜伝の背景

塚原卜伝(1489年 - 1571年)は、無敗の剣豪として知られ、鹿島新當流の創始者です。彼は武者修行を経て、剣術の真髄を追求し続けました。特に「一之太刀」と呼ばれる奥義を会得し、その教えは多くの弟子に受け継がれました。

## 足利義輝との出会い

足利義輝(1540年 - 1565年)は、将軍として若くして権力を握りました。彼は塚原卜伝から剣術を学び、特に「一之太刀」の技術を受け継いだとされています。義輝が将軍になった天文15年(1546年)頃に、卜伝から剣術を教授された記録があります。

## 教えと影響

義輝は卜伝から剣術だけでなく、武士としての心構えや戦う姿勢についても教えを受けました。卜伝の教えは、義輝が直面する政治的・軍事的な課題に対する指針となり、彼の生涯にわたる影響を与えました。特に、義輝が武士として成長する過程で、卜伝の教えは重要な役割を果たしました。

## 師弟関係の重要性

この師弟関係は単なる技術の伝授にとどまらず、義輝が将軍として直面する困難や決断に対する精神的な支えともなりました。塚原卜伝は義輝にとって、剣術の師であると同時に人生の指導者でもあったと言えるでしょう。

このように、塚原卜伝と足利義輝の関係は、日本の武道史においても特筆すべきものであり、その影響は後世にも語り継がれています。

義輝が剣豪と呼ばれた具体的な戦いはどれか

足利義輝が剣豪と呼ばれる具体的な戦いは、1565年5月19日に発生した「永禄の変」です。この事件では、松永久通や三好三人衆が約1万の兵を率いて京都の二条御所に襲撃し、義輝は数百人の奉公衆と共に必死に抵抗しました。

## 永禄の変の詳細

- **日付**: 1565年5月19日

- **場所**: 京都二条御所

- **敵勢力**: 松久通、三好義継、三好三人衆(約10,000人)

- **将軍側の兵力**: 約200人

### 戦闘の経過

義輝は自ら薙刀や日本刀を振るい、敵に立ち向かいました。彼は戦闘中に何本もの刀を使い分けながら戦ったとされ、その姿勢が剣豪としての評価につながっています。しかし、敵勢力に圧倒され、最終的には討たれました。義輝の最後は、敵の槍で傷つき地面に倒れたところを一斉に襲われたと伝えられています。

### 剣豪としての評価

義輝は剣聖・塚原卜伝から剣術を学び、その技術が高く評価されていました。また、柳生宗矩が彼を傑出した兵法者として認識していたことからも、彼の剣術の実力が伺えます。彼の壮絶な戦闘ぶりは後世に語り継がれ、「剣豪将軍」として名を残すこととなりました。

義輝が最後まで戦うことを選択した理由は何か

足利義輝が最後まで戦うことを選択した理由は、彼の将軍としての責任感、武士としての誇り、そして幕府の権威を守るための強い意志に起因しています。

## 将軍としての責任感

義輝は室町幕府の権威を回復することを目指しており、そのためには自らが先頭に立って戦う必要があると感じていました。彼は三好勢に包囲された際、逃げることなく最後まで抵抗する姿勢を貫きました。この決断は、将軍としての自らの地位と幕府の権威を守るためのものでした。

## 武士としての誇り

義輝は「剣豪将軍」として知られ、剣術に秀でていました。彼は塚原卜伝に学び、その技術を磨いていました。戦場で自ら剣を振るうことは、彼にとって名誉であり、武士としての誇りを示す行為でもありました。敵に対して堂々と立ち向かうことで、彼は自身の武士としての価値を証明しようとしました。

## 幕府権力への挑戦

義輝が直面していた三好勢は、彼の命を狙っており、その存在は幕府権力への直接的な挑戦でもありました。義輝はこの挑戦に対抗することで、自らが望む「天下泰平」を実現するための第一歩と考えた可能性があります。彼は不義不忠な者たちを一掃する必要があると認識し、それに立ち向かう決意を固めていました。

## 結論

足利義輝が最後まで戦うことを選択した理由には、将軍としての責任感、武士としての誇り、そして幕府権力への挑戦が含まれています。彼の壮絶な最期は、その強い意志と信念によるものであり、多くの人々に語り継がれることとなりました。

義輝が剣豪と呼ばれた他の影響は何か

足利義輝が「剣豪将軍」と呼ばれた影響は、彼の剣術の技量だけでなく、政治的な活動や文化的な影響にも広がっています。以下にその主要な点をまとめます。

## 剣術と武士道の象徴

**剣聖からの教え**

義輝は剣聖・塚原卜伝に師事し、鹿島新當流を学びました。これにより、彼は剣術の技術だけでなく、武士としての心構えや生き方をも学びました。このような背景から、彼は単なる将軍ではなく、武士道の象徴的存在として認識されています。

**歴史的評価**

義輝はその剣術の腕前から、後世の兵法者たちに高く評価されており、特に柳生宗矩が彼を傑出した兵法者として挙げています。このような評価は、義輝が剣豪としての名声を確立する要因となりました。

## 政治的影響

**大名間の仲裁**

義輝は戦国時代において、大名間の争いを仲裁する役割を果たしました。具体的には、武田信玄と上杉謙信の講和を実現させるなど、政治的な調停者としても活躍しました。これにより、彼は将軍としての権威を復活させようと努めました。

**懐柔策と名の授与**

義輝は新興大名との関係構築にも力を入れ、自らの名の一字を与えることで大名たちとの結びつきを強化しました。これにより、彼は将軍家の権威を高めることを目指しました。

## 文化的影響

**文芸作品への登場**

近年では、小説『剣豪将軍義輝』やNHK大河ドラマ『麒麟がくる』などで取り上げられ、多くの人々に知られるようになりました。これらの作品は義輝を剣豪として描写し、そのイメージを広める役割を果たしています。

**武士文化への貢献**

義輝の生涯とその行動は、日本の武士文化や道徳観にも影響を与えました。彼が心掛けた「秩序の回復」は、当時の社会において重要なテーマであり、その理念は後世にも受け継がれています。

これらの要素から、足利義輝は単なる剣豪以上の存在であり、その影響力は多岐にわたります。

義輝の剣術が評価された証拠は何か

足利義輝の剣術が評価された証拠は、彼の戦歴や周囲の評価に見られます。

## 剣術の師匠と技術

義輝は剣聖として名高い塚原卜伝から「鹿島新當流」の奥義を学び、免許皆伝の剣士とされています。彼はこの流派の技術を駆使し、特に「一の太刀」を習得したことが伝えられています。このような背景から、彼は「剣豪将軍」と称されるようになりました。

## 最後の戦い

義輝の最期は非常にドラマチックであり、彼が自ら戦場に立ち、数本の名刀を用いて奮闘したとされています。彼は敵に囲まれた際、薙刀で戦った後、刀を抜いて次々と敵を斬り捨てたとされる記録があります。特に、フロイスの『日本史』では、義輝がその剣技で周囲を驚かせたことが記されています。

## 周囲の評価

柳生宗矩などの当時の武士たちも、義輝を優れた武芸者として認識していたことが記録されています。宗矩は義輝を卜伝から学んだ数少ない兵法者の一人として挙げており、その武勇が広く知られていたことを示しています。

これらの要素から、足利義輝はその剣術によって高く評価されていたことが明らかです。彼の剣技や戦いぶりは後世に語り継がれ、「剣豪将軍」としての名声を築いています。

足利義輝が暗殺された背景は

足利義輝が暗殺された背景は

足利義輝が暗殺された背景には、室町幕府の権力闘争と三好氏の台頭が大きく影響しています。この事件は「永禄の変」として知られ、1565年5月19日に発生しました。

## **事件の概要**

永禄の変では、足利義輝が三好義継や松永久通らの軍勢に襲撃され、京都の二条御所で殺害されました。この襲撃は、約8000の兵を率いた三好軍によって行われ、義輝は数百の奉公衆とともに抵抗しましたが、最終的に討たれました。この事件は、将軍が暗殺されるという前例のない出来事であり、幕府の権威を大きく揺るがすこととなりました。

## **暗殺の動機と背景**

### **権力闘争**

足利義輝は、三好氏との関係を維持しつつも、自身の権力回復を目指していました。しかし、三好氏は彼を脅威と見なし、義輝を排除することで自らの地位を強化しようとしました。特に、三好義継は義輝を将軍として置くことができず、新たに足利義栄を擁立する計画を進めていました。

### **三好政権の台頭**

三好長慶によって確立された三好政権は、室町幕府内での影響力を強めていました。長慶の死後、その後継者たち(特に三好三人衆)は義輝との対立を深めていきました。彼らは義輝を排除することで、自らの支配体制を確立しようとしたのです。

## **影響と結果**

永禄の変は、日本の戦国時代における重要な転機となり、その後の歴史に大きな影響を与えました。この事件によって室町幕府はさらに弱体化し、織田信長など新たな勢力が台頭する契機となりました。また、義輝自身だけでなく、彼の母や弟も暗殺されるなど、多くの血shedが伴いました。

三好義継と松永久通の動機は

三好義継と松永久通の動機は、戦国時代における権力闘争とその背景に深く根ざしています。以下にそれぞれの動機を詳しく説明します。

## 三好義継の動機

三好義継は、三好長慶の後継者であり、将軍足利義輝の暗殺に関与した中心的人物です。彼の動機は以下の通りです。

- **権力維持**: 義継は三好家の権力を維持するため、義輝が自らの権威を強化しようとしていることを脅威と感じていました。特に、義輝が他の大名と連携して三好家に対抗する姿勢を見せたため、彼を排除する必要があると考えました。

- **三人衆との対立**: 三好家内部でも、義継は三好三人衆(長逸、政康、友通)との間で権力争いがあり、自身の立場を強化するために松永久通と手を組むことで対抗しようとしました。

## 松永久通の動機

松永久通は、松永久秀の子であり、自身も権力を求める立場にありました。彼の動機は以下のようになります。

- **父の影響**: 久通は、父・久秀が持つ影響力を背景に、自らも権力を確保しようとしました。久秀が三好家との連携を強化する中で、久通もその一環として動いていました。

- **将軍への反発**: 足利義輝が将軍としての権威を回復しようとしていたことから、それに対抗する形で三好家との連携を深めることが必要だと感じていました。彼は将軍体制に対して積極的に反発し、独自の地位を築こうとしていたことが伺えます。

## まとめ

三好義継と松永久通は、それぞれ異なる背景から自らの権力を確保しようとする動機を持っていました。義継は三好家の存続を図る一方で、久通は父の影響力を利用して自らの地位を強化しようとしていました。このような背景から、二人は一時的に協力しながらも、戦国時代特有の激しい権力闘争に巻き込まれていったと言えます。

義輝が三好氏と協調関係にあった理由は

足利義輝が三好氏と協調関係にあった理由は、主に以下の要因によるものです。

## **政治的背景**

1. **権力の復活**: 足利義輝は、将軍としての権威を回復する必要がありました。三好長慶との和睦により、義輝は京都に戻り、幕府の権力を再構築する機会を得ました。

2. **相互利益**: 三好長慶もまた、義輝との協調を通じて自らの権力を強化しようとしました。義輝の権威を借りることで、三好氏は自身の地位を安定させることができました。

3. **外交戦略**: 義輝は、他の大名との関係を築くために三好氏との協調を利用しました。三好氏との連携は、他の戦国大名との抗争調停にも役立ちました。

## **和睦の成立**

永禄元年(1558年)、六角義賢の仲介により義輝と三好長慶との間で和睦が成立しました。この和睦によって、義輝は5年ぶりに京都に帰還し、三好氏は幕府内で重要な役割を果たすこととなりました。このように、両者の協調関係は当時の政治情勢において相互に利益をもたらすものでした。

## **結果的な影響**

協調関係は一時的には成功し、義輝は幕府権力を強化しましたが、その後も両者の関係は緊張状態にありました。最終的には、三好氏との対立が激化し、「永禄の変」に至って義輝が暗殺されることになりますが、この過程での協調と対立は、戦国時代の複雑な政治情勢を反映しています。

義輝が暗殺された際の最期の様子は

足利義輝の暗殺は1565年5月19日に発生した「永禄の変」として知られています。この事件では、彼が将軍としての権力を回復しようとする中、三好義継や松永久通らの軍勢によって襲撃されました。

## 最期の様子

**襲撃の経過**

夜明け前、三好氏の軍勢は義輝の御所を包囲しました。彼らは「公方様へ訴訟の儀あり」と偽って侵入し、数千人の兵をもって攻撃を開始しました。義輝は、自ら薙刀や刀を持って必死に抵抗しましたが、敵の数が圧倒的であり、次第に追い詰められていきました.

**戦闘の詳細**

義輝は戦いの中で多くの敵を斬り倒し、壮絶な奮闘を見せましたが、最終的には敵の槍に倒れました。彼が地面に伏せた際、一斉に襲撃され、討ち取られたとされています。なお、義輝が切腹して自害したという説も存在していますが、詳細は不明です.

**周囲の状況**

この事件では、義輝だけでなく、多くの奉公衆や家族も討死し、義輝の母や側室も殺害されました。将軍としての彼の死は前代未聞の事件であり、その後の幕府に大きな影響を与えました。

足利義輝はその短い生涯を剣豪将軍として駆け抜け、その最期もまた非常に劇的なものでした。

義輝の母と弟が殺害された理由は

義輝の母と弟が殺害された理由は、1565年に起きた「永禄の変」に関係しています。この事件は、三好氏と松永氏による将軍足利義輝の暗殺を目的としたクーデターであり、彼の家族もその犠牲となりました。

## 殺害された家族

- **義輝の母**: 慶寿院は、自害しました。彼女は義輝の生母であり、事件の混乱の中で命を絶ちました。

- **義輝の弟**: 鹿苑院院主である周暠も殺害されました。彼は三好方によって討たれました。

## 背景と動機

「永禄の変」は、三好義継や三好三人衆が主導し、将軍家に対する権力闘争が激化した結果として発生しました。三好氏は将軍義輝を排除し、その後に義栄を次期将軍として擁立する計画を持っていました。事件当日は、義輝は抵抗を試みましたが、多勢に無勢であり、最終的には討たれてしまいました。

このように、義輝の母と弟が殺害された背景には、権力闘争や家族の血筋を断絶させる意図があったとされています。

義輝が暗殺された後、義昭はどうなったか

足利義輝が1565年に暗殺された後、弟の足利義昭は非常に波乱に満ちた運命を辿りました。

## 幽閉と脱出

義輝の死後、義昭は松永久秀らによって幽閉されましたが、彼は何とか奈良から脱出し、還俗して「義秋」と名乗りました。この後、朝倉義景の庇護を受け、元服して再び「義昭」と名乗るようになります。

## 征夷大将軍への就任

1568年、義昭は織田信長の支援を受けて上洛し、征夷大将軍に任命されました。これにより、彼は室町幕府の再建を目指しましたが、信長との関係は次第に緊張を増していきました。

## 信長との対立と追放

義昭は信長と敵対関係になり、1573年には京都から追放されました。彼はその後、毛利輝元の庇護を受けて備後国に移り、亡命政権である鞆幕府を樹立しました。信長が本能寺の変で横死した後も、義昭は豊臣秀吉から山城国槇島に1万石の所領を与えられ、貴人として余生を過ごしました。

## 最後の生活

義昭は出家し「昌山道休」と名乗り、豊臣政権下で大大名以上の待遇を受けながら静かな余生を送りました。彼は歴史上最後の室町幕府将軍として、その存在感を示し続けました。

足利義輝が幕府の権力を復活させるための具体的な策は

足利義輝は以下の具体的な策を用いて幕府の権力復活を図りました:

1. 大名との関係強化

- 諸国の戦国大名との修好に力を入れ、大名同士の抗争調停を頻繁に行いました。

- 大友義鎮を筑前と豊前の守護、毛利隆元を安芸の守護に任命しました。

- 三好長慶と義長父子、松永久秀に桐紋の使用を許可しました。

2. 栄典授与

- 自らの名から「藤」「輝」「義」などの一字を家臣や全国の諸大名に与える偏諱を行いました。

- 越後の長尾景虎(上杉謙信)に関東管領就任を認め、「輝」の字を与えて上杉輝虎と改名させました。

3. 幕府役職の再編

- 永禄2年(1559年)に大友義鎮を九州探題に、伊達晴宗を奥州探題に任命し、新たな勢力を幕府の役職に補任しました。

4. 和睦調停

- 全国各地の大名間の和睦を積極的に斡旋しました。

- 和睦調停のため、信頼できる親族(近衛一門)を現地に派遣しました。

5. 朝廷との関係強化

- 近衛家との協力関係を強化し、近衛稙家の娘・大陽院を正室としました。

これらの策を通じて、義輝は戦国時代の不安定な情勢の中で幕府の権威回復と支配秩序の再編を目指しました。しかし、従来の足利氏の血統を重視する政治的秩序を変えたことが、結果的に室町幕府の崩壊につながったとも考えられています。

足利義輝が幕府の権力を復活させるための具体的な策は

足利義輝は幕府の権力と将軍の権威を復活させるために、以下の具体的な策を講じました:

1. 諸大名との関係強化

- 大名同士の抗争調停を頻繁に行い、各地の戦乱の鎮静化を図りました。

- 全国各地の大名との和睦調停を積極的に行い、東は奥州の伊達氏、西は九州の大友氏まで範囲を広げました。

2. 栄典授与と役職補任

- 「偏諱」を行い、自身の名前の一字(「藤」「輝」「義」など)を家臣や全国の諸大名に与えました。

- 大友義鎮を筑前と豊前の守護に、毛利隆元を安芸の守護に任じました。

- 三好長慶と義長父子、松永久秀には桐紋の使用を許可しました。

3. 幕府組織の改革

- 軍事権を将軍自身が掌握し、諸大名の専横を防ぎました。

- 政所、侍所、問注所を廃止し、各役職を将軍の直属としました。

- 評定衆による合議制を導入し、幕政の意思決定を効率化しました。

4. 財政基盤の強化

- 諸大名や寺社衆からの礼銭、各地からの関銭、津料、京での酒屋役などの徴税を再開しました。

5. 外戚の活用

- 近衛家との協力関係を強化し、和睦調停に際して近衛一門を派遣するなど、外戚を積極的に活用しました。

これらの策を通じて、義輝は室町幕府による支配秩序の再編を目指し、戦国時代の不安定な情勢の中で幕府の権力復活に尽力しました。

足利義輝が三好長慶と和議を結んだ具体的な理由は

足利義輝が三好長慶と和議を結んだ具体的な理由は以下の通りです:

1. 京都への帰還: 1558年(永禄元年)、義輝は六角義賢の仲介により三好長慶との和議を成立させ、5年ぶりに京都へ帰還することができました。

2. 幕府権力の復活: 義輝は三好長慶との和解を通じて、幕府の権力を回復し、将軍としての政治活動を再開することを目指しました。

3. 政治的安定の確保: 長期化する戦いを避け、政治的な安定を図るために和議を結びました。

4. 三好氏の幕府機構への取り込み: 和議の結果、三好長慶は幕府の御相伴衆に加えられ、修理大夫への任官を推挙されるなど、足利義輝の臣下として幕府機構に組み込まれました。

5. 諸大名との関係構築: 義輝は、三好長慶との和解を通じて、他の有力大名との交流を促進し、将軍家の権力基盤を強化しようとしました。

これらの理由から、足利義輝は三好長慶との和議を通じて、自身の政治的立場を回復し、幕府の権威を取り戻そうとしたと考えられます。

六角義賢の支援が足利義輝の戦略にどのような影響を与えたか

六角義賢の支援は足利義輝の戦略に重要な影響を与えました。義賢は義輝の京都復帰と幕府の安定に貢献しました。

1552年と1558年に、義賢は義輝と三好長慶の和睦を仲介し、義輝の京都帰還を実現させました。これにより、義輝は将軍としての地位を強化することができました。

義賢の活動により、六角氏は再び有力大名として台頭し、幕府を支える重要な存在となりました。1560年には北近江の浅井氏を制圧し、美濃の斎藤氏と同盟を結ぶなど、義輝の政治基盤を強化する上で重要な役割を果たしました。

しかし、永禄の変で義輝が三好氏に殺害された後、義賢の立場は変化しました。当初は義輝の弟である足利義昭を支援しようとしましたが、三好氏の説得により方針を転換し、義昭の殺害を企てるようになりました。この決定は、後に織田信長との対立を招く結果となり、義賢の政治的影響力を低下させることになりました。

結果として、六角義賢の支援は足利義輝の京都復帰と幕府の一時的な安定に貢献しましたが、義輝の死後の政治情勢の変化により、その影響力は徐々に失われていきました。

足利義輝が諸大名との修好にどのように取り組んだか

足利義輝は、幕府の権力と将軍の権威を復活させるため、諸大名との修好に積極的に取り組みました。主に以下の方法で修好を進めました:

1. 和睦調停:義輝は全国各地の戦国大名間の抗争調停を頻繁に行いました。調停の範囲は東は奥州の伊達氏から西は九州の大友氏まで及び、時には近衛一門を現地に派遣して和睦を進めました。これにより、各地の戦乱を鎮静化し、大名を上洛させて将軍を支える体制の構築を目指しました。

2. 栄典授与:義輝は諸大名への懐柔策として、以下のような栄典を与えました:

- 守護職の任命:例えば、大友義鎮を筑前・豊前の守護、毛利隆元を安芸の守護に任じました。

- 桐紋の使用許可:三好長慶と義長父子、松永久秀に与えました。

- 将軍の名の一字を与える:「藤」「輝」「義」などを家臣や全国の諸大名に与えました。

- 御相伴衆の授与:尼子晴久、斎藤義龍、北条氏康・氏政父子などに与えました。

- 特別な役職の任命:例えば、上杉謙信に関東管領職を与え、伊達晴宗を奥州探題に、大友義鎮を九州探題に任命しました。

これらの政策により、義輝は室町幕府による支配秩序の再編を目指しました。しかし、現地の状況への配慮不足や大名との考え方のズレにより、その効果には限界がありました。

松永久秀や三好三人衆が足利義輝に与えた影響は

松永久秀や三好三人衆は足利義輝に対して重大な影響を与えました。

1. 権力争い: 三好長慶の死後、松永久秀と三好三人衆は足利義輝との間で権力争いを展開しました。

2. 将軍の暗殺: 永禄8年(1565年)5月19日、三好三人衆と松永久通らは約8000〜10000の兵を率いて足利義輝の御所を襲撃し、義輝を殺害しました。この事件は「永禄の変」として知られています。

3. 幕府の弱体化: 義輝の暗殺により、室町幕府の権力はさらに弱体化しました。三好三人衆は足利義栄を次期将軍に擁立しようとしましたが、これは幕府の権威を完全に傀儡化しようとする試みでした。

4. 政治的混乱: 永禄の変後、三好氏内部でも権力争いが起こり、三好義継が松永久秀側に寝返るなど、政治的な混乱が続きました。

5. 新たな将軍候補の出現: 松永久秀は義輝の同母弟である覚慶(後の足利義昭)を保護し、将来の将軍候補として温存しました。

これらの出来事は、室町幕府の終焉を加速させ、戦国時代の新たな局面をもたらす重要な転換点となりました。

武田信玄と上杉謙信の争いを調停する際の足利義輝の戦略は

足利義輝の戦略は、武田信玄と上杉謙信の争いを調停することで、自身の政治的立場を強化しようとするものでした。具体的には以下の方法を用いました:

1. 上杉謙信に対して京都への上洛を要請し、その支援を得ようとしました。

2. 武田信玄に停戦を命じ、上杉との戦いを調停することを条件に謙信の上洛を促しました。

3. 信玄の要求に応じて、彼を正式に信濃国の守護に任命しました。

4. 上杉謙信の関東管領就任を許可し、御相伴衆の拡充を行いました。

これらの行動は、義輝が諸大名の争いを調停することで自身の権威を示し、幕府の影響力を維持しようとする戦略の一環でした。しかし、実際には追い詰められていた義輝は、早く上杉謙信の力を借りて京都に戻りたいという切迫した事情があり、武田信玄の要求を受け入れざるを得ない状況にありました。

義輝の目的は、特に上杉謙信の「軍神」「越後の虎」としての名声を利用して、室町幕府の勢力回復を図ることでした。この戦略は、当時の複雑な政治情勢の中で、将軍としての立場を強化しようとする義輝の試みを示しています。

足利義輝が三好長慶と敵対した理由は

足利義輝が三好長慶と敵対した理由は

足利義輝が三好長慶と敵対した主な理由は、権力争いと幕府の権威維持にありました。

1. 三好長慶の台頭: 三好長慶は下剋上によって急速に力をつけ、畿内に独自の「三好政権」を打ち立てました。これは将軍である義輝の権威と存在を直接脅かすものでした。

2. 幕府の弱体化: 義輝の時代には、従来幕府を支えていた大名たちが自らの領国に戻り、幕府の基盤が極端に弱体化していました。この状況下で、三好長慶のような新興勢力の台頭は、さらに幕府の権威を損なう恐れがありました。

3. 度重なる武力衝突: 天文年間の末から永禄初年にかけて、将軍と三好氏は武力衝突を繰り返していました。これらの衝突は両者の関係をさらに悪化させました。

4. 暗殺未遂事件: 天文20年(1551年)には、奉公衆の進士賢光が三好長慶に斬りかかり負傷させる事件が起きています。この事件は将軍の密命によるものではないかという噂もあり、両者の不信感を深めました。

5. 幕府の新体制模索: 義輝は新たに台頭してきた勢力と関係を築こうとしましたが、これが従来の秩序を壊すことにつながり、新たな軋轢を生み出しました。

これらの要因が重なり、足利義輝と三好長慶の対立が深まっていったのです。両者の関係は複雑で、時に和睦を結びながらも、最終的には「永禄の変」で三好氏が義輝を殺害するに至りました。

三好長慶が細川晴元を裏切った理由は

三好長慶が細川晴元を裏切った理由は複数あります:

1. 父の仇討ち: 長慶の父である三好元長は晴元によって自害に追い込まれました。

2. 権力欲: 長慶は12歳の頃から軍事的才能を示し、晴元の臣下として力をつけていきました。

3. 政治的対立: 晴元が三好政長に肩入れしたことで、長慶は不満を抱きました。

4. 晴元の政治力低下: 一向一揆の制御に失敗するなど、晴元の統治能力に対する不信感が高まりました。

5. 下克上の精神: 当時の為政者に共通する感覚として、主君排除も可能という考え方がありました。

これらの要因が重なり、三好長慶は最終的に細川晴元を裏切り、権力を奪取していったのです。両者の関係は離合集散を繰り返しましたが、長慶の野心と晴元の統治力低下により、最終的に決別に至りました。

永禄の変の際、三好長慶の戦力はどの程度だったのか

永禄の変の際、三好長慶の戦力は約10,000人でした。この事件は永禄8年5月19日(1565年6月17日)に、三好義継や松永久通らの軍勢が京都の二条御所を襲撃し、室町幕府13代将軍の足利義輝を殺害したものです。

ただし、注意すべき点があります:

1. この時点で三好長慶は既に死亡していました。永禄7年(1564年)7月4日に長慶が病死しており、三好宗家の家督を継いだのは養子の孫六郎重存(後の義継)でした。

2. 実際に事件を主導したのは三好義継(重存)、三好長逸、三好宗渭、岩成友通、松永久通らでした。

3. 松永久秀は直接的には関与していません。事件当時、久秀は大和国におり、参加したのは息子の久通でした。

したがって、「三好長慶の戦力」というよりは、「三好氏とその同盟者の戦力」と表現するのが正確です。この約10,000の軍勢に対し、幕府軍の戦力は数百程度であり、全滅したとされています。

三好長慶が足利義輝と敵対した際の具体的な事件は

三好長慶と足利義輝の敵対関係は、以下の具体的な事件を通じて深まりました:

1. 1551年(天文20年)の暗殺未遂事件:

足利義輝は三好長慶暗殺を二度企てましたが、失敗しました。

- 3月7日:吉祥院での放火未遂事件

- 3月14日:伊勢邸での進士賢光による刺殺未遂事件(長慶は軽傷を負う)

2. 1553年(天文22年)の和約破棄:

足利義輝は側近の上野信孝らの影響で三好長慶との和約を破棄し、細川晴元と協力して三好長慶と戦うことを決意しました。

3. 霊山城での対立:

足利義輝は東山の麓に霊山城を築き、そこを拠点に細川晴元と連合して三好長慶に対抗しました。

4. 河内十七箇所への攻撃:

1553年10月28日、三好長慶は細川晴元による三好政長父子の追討要請が拒否されたため、細川氏綱・遊佐長教と結んで晴元に反旗を翻し、河内十七箇所に兵を差し向けました。

これらの事件を通じて、三好長慶と足利義輝の対立は深刻化していきました。しかし、長慶の義輝に対する対応は比較的寛容であったとされています。

三好長慶が足利義輝を殺害した動機は

三好長慶は直接足利義輝を殺害していません。三好長慶は1564年(永禄7年)に43歳で病死しており、足利義輝の殺害(1565年の永禄の変)よりも1年前に亡くなっています。

三好長慶の死後、権力を握った松永久秀や三好三人衆が足利義輝を殺害しました。彼らの動機としては以下が考えられます:

1. 幕府権力の否定:松永久秀らは将軍を傀儡として扱おうとしていました。

2. 政治的対立:義輝は幕府の権力と将軍の権威復活を目指しており、これが三好氏との対立を深めていました。

3. 警戒心:三好政権は長慶の死後、将軍の動きをこれまで以上に警戒していました。

三好長慶自身は、晩年に心身の異常をきたしており、正常な判断ができなくなっていたとされています。彼の死後、三好家は急速に衰退し、それが足利義輝殺害につながる政治的混乱の一因となったと考えられます。

三好長慶が足利義輝と和睦を結んだ経緯は

三好長慶と足利義輝の和睦は、複雑な政治的駆け引きと権力闘争の結果として実現しました。その経緯は以下の通りです。

1. 1551年(天文20年)、足利義輝は三好長慶の暗殺を企てましたが失敗し、両者の関係は悪化しました。

2. 1553年(天文22年)、状況が変化します:

- 閏1月、三好長慶と足利義輝が面会しましたが、長慶暗殺の噂があり、長慶は淀城に逃れました。

- 2月、長慶と義輝が会談し、義輝側近で和睦反対派の上野信孝らから人質をとりました。

3. その後、東山霊山城の戦いで義輝が敗北し、5年以上を近江の朽木谷で過ごすことになりました。

4. 1558年(永禄元年)、義輝は入京のために兵を挙げましたが、三好長慶との戦いは膠着状態に陥りました。

5. 11月、六角義賢の仲介により、義輝と長慶の和睦が成立しました。

和睦の条件と結果は以下の通りでした:

- 三好長慶は御相伴衆に任命されました。

- 三好長慶の嫡男、三好義長(孫次郎)が足利義輝から「義」の字を拝領し、筑前守に任命されました。

- 三好義長と松永久秀は御供衆に任命されました。

- 足利義輝は三好長慶と義長父子、松永久秀に桐紋の使用を許可しました。

この和睦により、三好長慶は足利義輝と一定の距離を保ちつつ、両氏の関係安定化を図りました。しかし、長慶は義輝の権威に取り込まれる危険性を認識しており、家督と芥川山城を三好義長に譲ることで、新たな関係構築を試みました。

和睦の背景には、周辺諸国の大名たちが将軍の権威復活を望んでいたことがあり、長慶は義輝との対立を長引かせることで大名たちとの関係が悪化することを危惧したと考えられます。