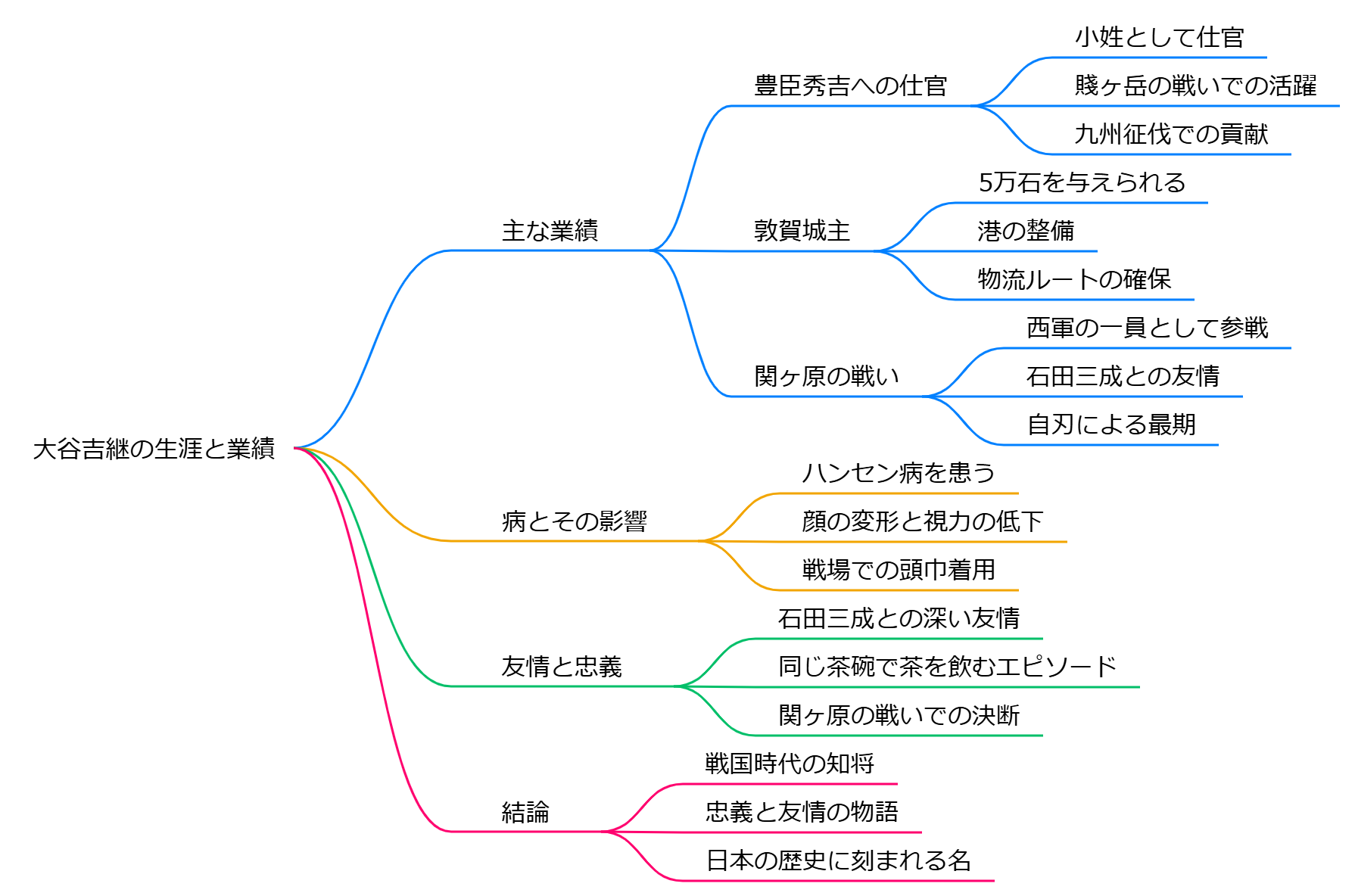

大谷吉継の生涯と業績

大谷吉継(おおたによしつぐ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、豊臣秀吉の家臣として知られています。

彼は1565年に近江で生まれ、父は南近江の守護であった六角義賢の家臣とされています。

吉継は「刑部」とも称され、豊臣家の重要な役割を果たしました。

主な業績

豊臣秀吉への仕官: 吉継は秀吉の小姓として仕官し、賤ヶ岳の戦いや九州征伐などで活躍しました。

特に賤ヶ岳の戦いでは、彼の策略が秀吉の勝利に大きく寄与したとされています。

敦賀城主: 吉継は越前の敦賀城主として、5万石を与えられ、地域の発展に尽力しました。彼は港の整備や物流ルートの確保に取り組み、地域経済の発展に寄与しました。

関ヶ原の戦い: 1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍の一員として参戦しました。彼は病を抱えながらも、石田三成との友情を重んじ、敗戦覚悟で戦いました。小早川秀秋の裏切りにより西軍は壊滅し、吉継は自刃しました。

病とその影響

大谷吉継は晩年にハンセン病を患い、顔の変形や視力の低下に苦しみました。

この病気のため、彼は頭巾をかぶって戦場に臨むことが多かったとされています。

彼の病にもかかわらず、秀吉は彼の才能を高く評価し、「吉継に100万の軍勢を指揮させてみたい」と語ったと伝えられています。

友情と忠義

吉継は石田三成と深い友情で結ばれており、三成が彼の病を気にせず同じ茶碗で茶を飲んだエピソードが有名です。

この友情は、彼が関ヶ原の戦いで西軍に参加する決断をする際の大きな要因となりました。

結論

大谷吉継は、戦国時代の知将として知られ、豊臣秀吉の信任を受けて数々の戦いで活躍しました。

彼の生涯は、忠義と友情、そして病との闘いの物語であり、彼の名は日本の歴史に深く刻まれています。

大谷吉継

大谷吉継

大谷吉継(おおたによしつぐ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は1565年に生まれ、1600年の関ヶ原の戦いで戦死しました。以下に彼の生涯と業績をまとめます。

## 生い立ちと初期の経歴

- **出生**: 大谷吉継は永禄8年(1565年)に生まれました。父親は大友宗麟の家臣で、彼は幼名を「慶松」として知られていました。

- **仕官**: 早くから豊臣秀吉に仕官し、特に小姓としての役割を果たしました。その後、彼は「刑部少輔」として出世し、越前敦賀城主となりました.

## 軍事的業績

- **戦歴**: 吉継は賤ヶ岳の戦いや九州征伐、小田原征伐など多くの戦に参加し、その武勇が評価されました。秀吉は彼に「100万の軍勢を指揮させてみたい」と語ったと言われています。

- **関ヶ原の戦い**: 1600年、関ヶ原の戦いでは西軍に属し、石田三成と共に戦いました。彼は病を抱えながらも、指揮を執り続けましたが、小早川秀秋の裏切りによって敗北しました.

## 最期と評価

- **死去**: 吉継は敗戦後、家臣の介錯によって切腹し、命を落としました。彼は視力を失いながらも最後まで忠義を貫いたことで知られています.

- **遺産**: 彼の生涯は多くの伝説や都市伝説に彩られており、「豊臣秀吉の隠し子」という説も存在しますが、これは一般的には都市伝説と見なされています.

## 人物像

大谷吉継はその独特な外見と病気にもかかわらず、高い軍事的才能を持ち合わせた武将でした。彼の友情や忠義は石田三成との関係で特に際立っており、二人の絆は深かったと言われています.

大谷吉継と石田三成の友情についてもっと知りたい

大谷吉継と石田三成の友情は、戦国時代における深い絆を象徴するものとして知られています。この二人は、共に豊臣秀吉に仕え、特に関ヶ原の戦いにおいてその友情が試されました。

## 友情の起源

彼らの友情は、大坂城での茶会での出来事に起因するとされています。この茶会では、大谷吉継が病を抱えていたため、他の武将たちが彼の口をつけた茶碗を避ける中、石田三成だけがその茶碗を飲み干しました。この行動は、彼の吉継への深い信頼と友情を示すものであり、後に語り草となりました。

## 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦いでは、大谷吉継は当初東軍に加わる予定でしたが、石田三成からの強い要請を受けて西軍に与することを決意しました。これは、彼が三成との友情と忠誠心を重視していたことを示しています。吉継は、三成の高潔さを理解し、そのために自らの命を賭けて西軍に参加したと考えられています。

## 最期

関ヶ原の戦いでは、西軍は徳川家康率いる東軍に敗北しました。大谷吉継は戦場で小早川秀秋の裏切りによって壊滅的な状況に追い込まれ、自害しました。彼の死は、西軍全体に動揺をもたらし、その後の戦局にも大きな影響を与えました。

## 友情の意義

大谷吉継と石田三成の友情は、単なる戦友以上のものであり、互いに支え合う関係でした。彼らは共に豊臣家を守るために尽力し、その絆は歴史的にも評価されています。このような深い友情は、今日でも多くの人々に感動を与え続けています。

大谷吉継と石田三成の茶会の詳細をもっと知りたい

大谷吉継と石田三成の友情を象徴する有名な茶会の逸話は以下のようなものです:

豊臣秀吉が主催した茶会で、参加者が順番に茶碗を回して飲む行事が行われました。大谷吉継の番になったとき、彼の顔の皮膚から膿が茶碗に落ちてしまいました。これは吉継が患っていた病気(一説にはらい病)の症状でした。

この出来事を目にした他の武将たちは、吉継の後で茶碗に口をつけることを避け、飲むふりだけをして次の人に回しました。吉継は恥辱と屈辱を感じ、非常に辛い思いをしたと言われています。

しかし、石田三成だけは違う行動を取りました。三成は自分の番が来ると、茶碗の中身を全て飲み干し、さらにおかわりまで要求したのです。三成は「秀吉様のお茶が美味しくて、ついつい全部飲んでしまいました」と言い、吉継の件には一切触れませんでした。

この三成の行動に、大谷吉継は深い感銘を受け、「どんなことがあっても三成についていく。この人のためなら命を賭けてもいい」と心に誓ったと伝えられています。

この逸話は、大谷吉継と石田三成の強い友情の始まりを示すエピソードとして広く知られています。しかし、この話には創作説もあり、史実かどうかは定かではありません。

なお、この茶会が行われた具体的な日付や場所については、提供された検索結果には明確な記述がありませんでした。

関ヶ原の戦いでの大谷吉継と石田三成の関係についてもっと知りたい

大谷吉継と石田三成は、関ヶ原の戦いにおいて深い友情で結ばれた盟友でした。彼らの関係は、単なる同盟関係を超えた強い絆で結ばれていたことが分かります。

## 友情の深まり

大谷吉継と石田三成の友情が深まったきっかけは、大坂城で催された茶会での出来事でした。吉継が病気のため顔を白布で覆っていたにもかかわらず、三成は吉継が口をつけた茶碗から躊躇なく茶を飲み干しました。この行動は吉継を深く感動させ、二人の絆を一層強めることとなりました。

## 関ヶ原の戦いへの参加

関ヶ原の戦いの前、吉継は当初、徳川家康と三成の仲を取り持とうとしていました。家康の上杉討伐軍に参加するため出立した際、三成の居城である佐和山城に立ち寄り、三成の挙兵の意図を知りました。

吉継は三成に勝機がないと考え、3度にわたって説得を試みました。吉継は家康を「いずれ天下を治める人物」と見ており、三成には徳がないと考えていたためです。

## 友情に基づく決断

それにもかかわらず、吉継は最終的に三成の強い決意に心を動かされ、敗戦を予測しながらも西軍に与することを決意しました。この決断は、戦国時代には珍しいとされる「友情」に基づくものだったと考えられています。

## 関ヶ原の戦いでの活躍と最期

関ヶ原の戦いでは、吉継は三成の要請を受けて美濃国に進出し、5,700人の軍を率いて奮戦しました。病の影響で馬に乗ることができず、輿に乗って指揮を執りましたが、その采配は見事なものでした。

しかし、小早川秀秋らの裏切りにより戦況が不利になると、吉継は自害を選びました。これは、高台院(豊臣秀吉の正室)への恩義に報いるためだったとも言われています。

吉継の死は西軍の敗北を決定づける要因となり、彼の友情と忠誠心は戦国時代の武将の中でも特筆すべきものとして語り継がれています。

大谷吉継が石田三成に「人望がない」と指摘した理由は何か

大谷吉継が石田三成に「人望がない」と指摘した理由は、以下の点にあります:

1. 三成の性格的特徴:

- 横柄で驕傲な面があり、これが余計な敵をつくりやすかった。

- 頭の回転が速い一方で、融通が利かない官僚的な側面があった。

2. 三成の行動様式:

- 自分の正しさをモノサシにして、常に他人を裁く傾向があった。

- 他人の弱さや多様性を理解せず、自分と同じ基準で人を判断していた。

3. 政治的状況:

- 徳川家康との戦いは無謀であり、時代の趨勢として家康に利があった。

- 西国の諸大名の支持も不確実で、どこまで三成を信頼しているか不明だった。

4. 対照的な家康の評価:

- 家康は人望が厚く、関東一円を治める大身であった。

これらの理由から、吉継は三成の挙兵を暴挙と見なし、勝利の見込みがないと判断して「人望がない」と指摘したのです。しかし、最終的に吉継は友情に殉じて三成に味方し、関ヶ原の戦いで西軍として戦うことを選びました。

大谷吉継が西軍に付いた理由についてもっと知りたい

大谷吉継が西軍に付いた主な理由は、石田三成との深い友情と義理でした。以下に詳細を説明します。

1. 当初の東軍志向:吉継は最初、徳川家康と懇意であり、上杉討伐軍に参加するため3,000の兵を率いて出陣する予定でした。

2. 三成との邂逅:途中、三成の居城である佐和山城に立ち寄った際、三成から家康に対する挙兵の計画を打ち明けられました。

3. 説得と決断:吉継は三成に対し、3度にわたって「無謀であり、三成に勝機なし」と説得しましたが、最終的に三成の固い決意と熱意に打たれ、敗戦を予測しながらも西軍に与することを決意しました。

4. 深い友情:吉継と三成の間には強い絆がありました。例えば、大坂城での茶会で、吉継の病気を気にせず三成が茶碗を飲み干したエピソードは、二人の友情を象徴するものとして知られています。

5. 義理と人情:吉継は非常に情に厚く義理堅い人物でした。無二の親友である三成のために、自らの命を捧げる覚悟で西軍に付くことを決心しました。

6. 豊臣家への忠誠:吉継と三成は、豊臣家のために尽くすという点で固い絆で結ばれた「同志」でもありました。

7. 三成への評価:吉継は三成の高潔さを理解しており、三成を最も高く評価していた人物の一人だったと考えられています。

このように、大谷吉継の西軍参加は、戦略的判断というよりも、深い友情、義理、そして豊臣家への忠誠心に基づいた決断だったと言えます。

大谷吉継と石田三成の友情が深まるきっかけとなった他の出来事はあるのか

大谷吉継と石田三成の友情が深まるきっかけとなった有名な大坂城での茶会のエピソード以外にも、いくつかの重要な出来事がありました。

1. 共に秀吉の家臣として仕えたこと:両者は同じ近江出身で年齢も近く、秀吉の家臣として共に働く中で親友となりました。

2. 九州征伐での協力:1587年の九州征伐において、大谷吉継と石田三成は共に兵站奉行として重要な役割を果たしました。この経験を通じて、二人の信頼関係がさらに深まったと考えられます。

3. 豊臣政権下での協力:秀吉の関白就任後、大谷吉継は奉行職に抜擢され、石田三成とともに豊臣政権の中枢で働く機会が増えました。

4. 共通の価値観:両者とも豊臣家のために尽くすという点で固い絆で結ばれた「同志」であったと考えられています。

これらの共通の経験や仕事を通じて、大谷吉継と石田三成は互いの能力や人柄を深く理解し、強い友情を築いていったのです。最終的に、関ヶ原の戦いの際に大谷吉継が石田三成の要請を受け入れ、西軍に与したことからも、二人の間に強い絆があったことがうかがえます。

大谷吉継が敦賀城主になった理由は

大谷吉継が敦賀城主になった理由は

大谷吉継が敦賀城主になった主な理由は以下の通りです:

1. 敦賀の戦略的重要性:敦賀は日本海交易の要港であり、北国の物資の集散地として重要でした。全国的な商品流通の拡大に伴い、その重要性が増していました。

2. 豊臣秀吉の直属家臣による統治:秀吉は、敦賀を北国から畿内への輸送拠点および出兵時の物資調達拠点として利用するため、信頼できる直属の家臣に統治させる必要がありました。

3. 日本海交易の掌握:豊臣家が日本海を望む敦賀港の流通を掌握するために、秀吉は配下である大谷吉継に敦賀城を与えました。

4. 吉継の能力:大谷吉継は能吏としての側面を持っており、秀吉はその能力を重用しました。

5. 商業主義に基づく人事:吉継の敦賀城主就任は、豊臣秀吉の商業主義による人事決定でもありました。

これらの理由により、天正17年(1589年)に大谷吉継は敦賀城主として2万余石を与えられ、赴任することとなりました。

大谷吉継が敦賀城主になったことで、敦賀の町の変化は

大谷吉継が敦賀城主になったことで、敦賀の町は以下のような重要な変化を遂げました:

1. 城と町の整備:吉継は敦賀城を三層の天守閣を持つ近代城郭に拡張・改修し、城下町の整備を進めました。

2. 町割りの改革:笙ノ川・児屋ノ川の二川を境界として、町立てを行い、町割を川西・川中・川東の三町に改めました。

3. 商業の発展:吉継は豪商を支配体制に取り込み、流通を掌握しました。特に川船座の頭分道川氏の一族に特権を与え、商業活動を促進しました。

4. 物流拠点としての機能強化:敦賀は北国から畿内への輸送の拠点、出兵時の物資の調達拠点として大きな機能を果たすようになりました。

5. 海運業の発展:吉継は道川家や川舟家、高嶋屋など廻船問屋を庇護し、敦賀を物流の拠点として大きく発展させました。

6. 地場産業の育成:慶長2年(1597年)に鍛冶屋の刀禰家へ地子本銭790貫文を永代免許するなど、地場産業の育成を図りました。

これらの変化により、敦賀は日本海交易の要港としてさらに発展し、近世の湊街へと変貌を遂げていきました。吉継の治世は短期間でしたが、その後の敦賀の発展に大きな影響を与えたと言えます。

大谷吉継が敦賀で行った町割りとは

大谷吉継が敦賀で行った町割りは、天正17年(1589年)に敦賀城主となった際に実施した都市整備計画です。この町割りの主な特徴は以下の通りです:

1. 笙ノ川(旧笙の川)と児屋川の二つの川を境界として、町を三つの区域に分割しました。

2. 三つの区域はそれぞれ「川西」「川中」「川東」と呼ばれ、各区域に特定の機能を持たせました。

3. 川西地区には以下の施設が置かれました:

- 敦賀城

- 武家屋敷(現在の結城町・三島1・2丁目)

- 行政機関

- 茶問丸(茶問屋)などの茶町(現在の川崎町)

4. 川中地区は商業の中心地として整備され、道川氏が中心となっていた川舟座を移転させました。

5. 川東地区には河野座など漁業者を集めました。

この町割りは職能別に町を形成させる試みであり、敦賀が中世から近世へ移行する過程を示すものでした。大谷吉継の町割りは、敦賀湊の重要性が増す中で、商業や行政機能を効率的に配置し、都市としての機能を高めることを目的としていたと考えられます。

この都市整備により、後に「敦賀三十六町」と呼ばれる繁栄の基盤が整えられ、現在の敦賀の都市構造の原型となりました。

敦賀城主になった後、吉継はどのような政策を実施したのか

大谷吉継は天正17年(1589年)に敦賀城主となり、以下の政策を実施しました:

1. 城郭の改修:蜂屋頼隆が築いた敦賀城を水城として大改修しました。

2. 町割りの整備:笙ノ川・児屋ノ川の二川を境界として町立てを行い、町割を川西・川中・川東の三町に改めました。

3. 商業の発展:日本海交易の要港である敦賀を、北国から畿内への輸送の拠点、出兵時の物資の調達拠点として機能させました。

4. 流通の掌握:廻船屋を営む敦賀の川船座の頭分道川氏の一族に特権を与え、支配体制に取り込みました。

5. 内政の強化:豪商や西福寺に各種禁令や許認可を発行し、敦賀の内政に注力しました。

6. 都市基盤の整備:寺院や商人の屋敷を移転、集住させるなど、後の敦賀三十六町と繁栄を謳われた都市基盤を整備しました。

7. 秀吉の政策推進:戦乱で衰えた京都の復興や大坂に経済の中心をつくる豊臣秀吉の政策を敦賀で推進しました。

これらの政策により、吉継は敦賀の商業発展と行政の強化を図り、豊臣政権下での重要な港湾都市としての機能を高めました。

敦賀城主として吉継が最も重要と考えられた仕事は

大谷吉継が敦賀城主として最も重要と考えられた仕事は、敦賀の港湾都市としての機能強化と発展でした。具体的には以下の点が挙げられます:

1. 城下町の整備: 吉継は敦賀の町立て(都市整備)を行い、川東、川中、川西の3つのゾーンに分けて、後の敦賀三十六町と呼ばれる繁栄の基盤を整備しました。

2. 港湾の構築・拡充: 日本海交易の要港である敦賀港の機能を強化し、北国の物資の集散地としての役割を高めました。

3. 物流拠点の確立: 敦賀を北国から畿内への輸送の拠点として機能させ、秀吉の経済政策を推進しました。

4. 商業の振興: 有力な船持ち商人を活用し、物資の運送を促進しました。

5. 軍事的重要性の維持: 出兵時の物資調達拠点としての機能を確保しました。

これらの取り組みを通じて、吉継は豊臣秀吉の意向を反映しつつ、敦賀の経済的・戦略的重要性を高めることに注力しました。12年間の在任期間中、吉継は敦賀を日本海側の重要な港湾都市として発展させる基盤を築いたと言えます。

敦賀城主になった理由と秀吉の商業主義の関係は

大谷吉継が敦賀城主になった理由は、豊臣秀吉の商業主義政策と密接に関連しています。

1. 敦賀の戦略的重要性: 敦賀は日本海側の重要な海上交通の要所であり、商品流通の拡大に伴い、その重要性が増していました。

2. 秀吉の商業政策: 豊臣秀吉は、織田信長の楽市楽座政策を継承し、商業の発展を重視していました。

3. 流通の掌握: 大谷吉継の敦賀城主就任は、日本海交易の要港である敦賀港を秀吉直系の家臣に掌握させるための戦略的な人事でした。

4. 経済政策の一環: 秀吉は物流を支配することで全国の富を自分に集中させるシステムを構築しており、敦賀もその一環でした。

5. 時期: 大谷吉継は1589年(天正17年)に敦賀城主となりました。これは、秀吉の全国統一事業が進展し、経済政策がより重要になっていた時期と一致します。

大谷吉継は敦賀入封後、蜂屋頼隆時代から廻船屋を営む敦賀の川船座の頭分道川氏の一族に特権を与えて支配体制に取り込み、流通を掌握しました。これは秀吉の商業主義政策を具現化したものと言えます。

つまり、大谷吉継の敦賀城主就任は、豊臣秀吉の商業重視の政策と、敦賀の地理的・経済的重要性が合致した結果だったと言えます。

大谷吉継が関ヶ原の戦いでどのように戦ったのか

大谷吉継が関ヶ原の戦いでどのように戦ったのか

大谷吉継は、1600年の関ヶ原の戦いで西軍の重要な指揮官として戦いました。彼は病気によりほぼ失明状態であり、輿に乗って軍を指揮しました。

## 戦闘の経過

- **戦前の準備**: 吉継は、石田三成の要請を受けて美濃国に進出し、約5,700人の兵を率いて藤川台に布陣しました。彼は他の武将と共に東軍に対抗するための準備を整えました。

- **戦闘開始**: 9月15日、戦闘が始まると、吉継は東軍の藤堂高虎・京極高知隊と激しく戦いました。午前中には奮闘し、一時的には敵を押し返す場面もありました。

- **裏切りと敗北**: 正午頃、小早川秀秋隊が東軍に寝返り、吉継隊を攻撃しました。吉継はこの裏切りに備えていたものの、他の部隊も同時に寝返り、彼の部隊は前後左右から包囲される形になりました。最終的には圧倒的な敵勢力に対抗できず、部隊は壊滅し、吉継は自害しました。

## 吉継の遺産

大谷吉継は、その忠義心と友情から西軍に参加したことで知られています。彼は三成との深い友情を重んじ、自らの命を賭けて戦った結果、多くの武将たちにも影響を与えました。また、彼の死後、小早川秀秋が原因不明で亡くなったことから、吉継が呪詛を残したという伝説もあります。このように、大谷吉継は関ヶ原の戦いで勇敢に戦い、その名声と忠義心は今なお語り継がれています。

大谷吉継が病気の影響でどのように戦略を変更したのか

大谷吉継は、病気の影響を受けながらも関ヶ原の戦いにおいて戦略を巧みに変更しました。彼は主にハンセン病を患っており、この病気が彼の身体能力や視力に大きな制約を与えていました。

## 戦略の変更

**後方からの指揮**

病気により自力で移動することが困難だった大谷吉継は、戦場で直接的な戦闘を避け、後方から部隊を指揮する形を取りました。彼は視力が低下していたため、敵の動きを注意深く観察し、周囲の状況を把握することが求められました。

**敵の動きへの警戒**

吉継は小早川秀秋の裏切りを予見し、彼の陣地を監視するために脇坂安治や朽木元綱などの部隊を配置しました。このような用心深い戦略により、彼は一時的に小早川隊の攻撃を押し返すことに成功しましたが、最終的には敵に包囲される事態となりました。

**冷静な判断と義への忠誠**

病気にもかかわらず、大谷吉継は冷静な判断力を保ち続けました。彼は石田三成との友情から西軍に加わり、敗北が濃厚であるにもかかわらず最後まで戦い抜く決意を示しました。これにより、彼は義理や忠誠心を重んじる武将として名を馳せました。

## 結論

大谷吉継は病気による制約があったにもかかわらず、その知略と冷静な判断力を駆使して戦略を変更し、関ヶ原の戦いで奮闘しました。彼の行動は、友情や義理に基づいたものであり、その結果として悲劇的な結末を迎えることとなりました。

小早川秀秋の裏切りに対処するための具体的な戦術が何か

小早川秀秋の裏切りに対処するための具体的な戦術は、主に情報戦、心理戦、そして連携の強化に基づいています。関ヶ原の戦いにおける彼の寝返りは、西軍にとって致命的な打撃となりましたが、以下の戦術が考えられます。

## **情報収集と監視**

- **忠誠心の確認**: 秀秋が裏切る可能性を事前に察知するためには、彼の動向を常に監視し、信頼できる家臣を通じて情報を収集することが重要です。特に、彼が東軍と接触している兆候を見逃さないようにする必要があります。

## **心理戦**

- **威嚇と圧力**: 秀秋に対して直接的な威嚇を行うことで、裏切りを思いとどまらせる効果があります。実際に徳川家康は、小早川の陣地に向けて鉄砲を撃つことで決断を迫ったという話もあります。

- **恩義の強調**: 秀秋が家康から受けた恩恵や、豊臣家からの冷遇について言及し、彼の忠誠心を再確認させることも有効です。

## **連携と協力**

- **他武将との連携強化**: 大谷吉継など他の西軍武将との連携を強化し、小早川秀秋に対抗するための統一した戦略を立てることが重要です。特に、大谷吉継は秀秋の動向に警戒していたため、この連携が効果的であった可能性があります。

- **共通の敵意識**: 秀秋が東軍につくことによって、西軍全体が危機感を持つような状況を作り出し、彼への孤立感を強めることも一つの手段です。

## **戦術的柔軟性**

- **即応性**: 戦局が変化した際には、迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。小早川秀秋が寝返った場合でも、その影響を最小限に抑えるためには、即座に部隊配置や攻撃目標を変更する柔軟性が求められます。

これらの戦術は、小早川秀秋による裏切りという歴史的事例から学んだ教訓であり、同様の状況であれば有効に機能する可能性があります。

大谷吉継が自害した理由は何か

大谷吉継が自害した理由は、関ヶ原の戦いにおける戦況の悪化と彼の忠義に起因しています。彼は石田三成の親友であり、西軍の一員として戦っていましたが、戦局が不利になった際に、特に小早川秀秋の裏切りによって状況は絶望的になりました。

**戦況の悪化**

- 大谷吉継は、関ヶ原の戦いで自軍が敵に包囲される形となり、前方から東軍、側面から内応した諸隊、背後から小早川隊の攻撃を受けることになりました。これにより彼の部隊は壊滅的な状況に陥りました。

**忠義と選択**

- 吉継は、石田三成への忠誠心から自害を選びました。彼は「高台院への恩義」を果たすため、親友である三成を守るために自ら命を絶つ決断をしました。自害する際には、小早川秀秋に向かって「3年の間に祟りをなさん」という呪詛の言葉を残しています。

このように、大谷吉継の自害は彼の義理堅さと友情への忠誠心から生じたものであり、戦国時代における武士道を象徴する出来事とされています。

関ヶ原の戦いで大谷軍が使用した戦術の特徴は何か

関ヶ原の戦いにおける大谷軍の戦術には、以下のような特徴がありました。

## **戦術の特徴**

1. **防御的陣形と野戦築城**

- 大谷吉継は、松尾山の麓に陣を構え、急造の野戦築城を行いました。この陣地は空堀を巡らせた要害であり、敵の攻撃に対して防御力を高める工夫がされていました。

2. **組織的な反撃**

- 大谷軍は、小早川秀秋の部隊に対して組織的な鉄砲による反撃を行い、何度も小早川隊を押し返しました。この戦術は、敵の動きを抑制するために効果的でした。

3. **情報戦と予測**

- 大谷吉継は小早川の裏切りを予想し、その動向に注意を払っていました。彼は脇坂安治らの動きにも警戒をしており、これが後の戦局に影響を与えました。

4. **連携と集中攻撃**

- 大谷軍は、他の部隊との連携を重視し、特に小早川隊が寝返った際には迅速に対応し、集中攻撃を行いました。しかし、この連携も裏切りによって崩れ去ることとなります。

## **敗因**

最終的には、脇坂安治らの裏切りによって大谷軍は包囲され、壊滅的な敗北を喫しました。大谷吉継は自害し、その死は西軍全体に大きな影響を与えました。このように、大谷軍の戦術は防御的かつ連携重視であったものの、内部からの裏切りによってその計画が崩壊する結果となりました。

大谷吉継が三成と友情を深めた背景は何か

大谷吉継と石田三成の友情は、戦国時代の重要なエピソードの一つであり、特に以下の出来事がその背景にあります。

## 茶会での出来事

大谷吉継と石田三成の友情が深まったきっかけは、ある茶会での出来事です。この茶会では、参加者たちが順番に茶を飲み回す形式が取られていました。病を抱えていた吉継が口を付けた茶碗を、他の武将たちは病気がうつることを恐れて飲むことを避け、飲むふりだけをして次に回しました。しかし、三成はその茶碗を受け取り、一気に飲み干しました。この行動は、吉継に対する深い信頼と友情を示すものであり、吉継は三成に対して強い恩義を感じるようになりました。

## 戦国時代の背景

秀吉の死後、豊臣政権は内部分裂を迎え、家康との対立が激化しました。三成は家康に対抗するため挙兵し、その際に吉継に助けを求めました。吉継は最初は家康側に立つ予定でしたが、三成の決意を聞き入れ、西軍に与することになりました。このような状況下で、二人の間には強い絆が形成されました。

## 最期の決断

関ヶ原の戦いでは、吉継は西軍として三成を支援しました。彼は病を押して戦いに臨み、自らの命を賭けて三成と共に戦いました。最終的には小早川秀秋の裏切りによって敗北し、自害することになりますが、この選択は友情と忠誠心の象徴となりました。

このように、大谷吉継と石田三成の友情は、茶会での一杯のお茶から始まり、戦国時代という厳しい状況下で育まれたものであり、彼らの絆は歴史的にも評価されています。

大谷吉継がハンセン病を患った影響は

大谷吉継がハンセン病を患った影響は

大谷吉継は、戦国時代の武将であり、豊臣秀吉の家臣として知られていますが、彼の人生にはハンセン病の影響が深く関わっています。以下にその影響を詳述します。

## ハンセン病の影響

**身体的影響**

大谷吉継はハンセン病を患っており、これにより皮膚に赤や白の斑点が現れ、腫れが生じるなど、外見に著しい変化が生じました。関ケ原の戦いの頃には、視力も衰え、自力で歩くことが困難な状態になり、戦場では頭巾をかぶって顔を隠していました。このような身体的な制約にもかかわらず、彼は軍を指揮し続けました。

**社会的影響**

当時の社会ではハンセン病は「業病」と見なされ、差別や偏見の対象となっていました。吉継はこの病気によって社会的な孤立を経験し、外見を隠すために白い布で顔を覆う必要がありました。また、彼の病気は周囲からの理解や支援を得ることを難しくしました。

**友情と忠誠**

大谷吉継は石田三成と深い友情で結ばれており、三成は吉継の病気を気にせず接していました。三成が同じ茶碗で茶を飲むことで示した友情は、吉継にとって大きな支えとなりました。関ケ原の戦いでは敗北が決定的となった際も、彼は三成との義理を重んじて戦い抜きました。

## 結末

大谷吉継はハンセン病という厳しい状況にありながらも、高潔な武将として名を残しました。彼の生涯は、病と闘いながらも義理や忠誠心を貫いた姿勢によって、多くの人々に感銘を与えています。

大谷吉継がハンセン病を患ったことで、戦略的にどのような影響があったのか

大谷吉継がハンセン病を患ったことは、彼の戦略的な行動や軍事指揮に多大な影響を与えました。以下にその具体的な影響を整理します。

## 体力と指揮能力の制約

**身体的制約**

大谷吉継は、ハンセン病の進行により視力が衰え、自力で歩くことも困難な状態でした。このため、戦場では輿に担がれて指揮をとることが多く、直接的な戦闘参加が難しくなりました。この身体的な制約は、彼の軍事戦略において後方からの指揮を余儀なくさせ、迅速な決断や機動力を欠く要因となりました。

**戦略の変更**

病気による身体的制約から、吉継は戦場での直接的な指揮を避け、部隊の配置や戦術を後方から指示する形になりました。このため、彼の部隊は柔軟性に欠けることがあり、敵の動きに対する迅速な対応が難しくなることもありました。

## 精神的および社会的影響

**偏見と孤立感**

当時、ハンセン病は「業病」と見なされており、社会的な偏見が強かったため、吉継は周囲から孤立することもありました。この偏見は彼の士気や部下との関係にも影響を及ぼし、信頼関係の構築に困難を伴った可能性があります。

**友情と忠誠心**

一方で、大谷吉継は石田三成との深い友情を持っており、この友情が彼の行動に影響を与えました。三成との絆から、西軍として関ヶ原の戦いに参加する決断を下し、自身の健康状態を顧みず義理を重んじる姿勢を貫きました。このような忠誠心は、彼の戦略的選択にも反映されており、結果的には敗北につながる要因ともなりました。

## 戦局への影響

**関ヶ原の戦い**

関ヶ原の戦いでは、大谷吉継は西軍として参戦しましたが、その際にはすでに病気によって多くの制約がありました。彼は敵軍に包囲される中でも冷静に指揮を執り、一時的には優勢に戦闘を進めましたが、小早川秀秋などの裏切りによって最終的には壊滅状態となりました。もし健康であったならば、より効果的な指揮や機動力を発揮できた可能性があります。

大谷吉継のハンセン病は、その軍事活動や人間関係に深刻な影響を与えたと考えられます。彼の決断や行動は、病気による制約と友情への忠誠心との間で揺れ動いていたと言えるでしょう。

ハンセン病を患った他の歴史上の人物は誰か

ハンセン病を患った歴史上の人物には、以下のような著名な人々がいます。

## 日本の人物

- **光田健輔 (1876-1964)**

医師であり、ハンセン病政策において重要な役割を果たしました。彼は全生園の初代院長として、ハンセン病患者の治療と研究に尽力し、「光田反応」を発見しました。

- **周防正季 (1885-1942)**

医師であり、小鹿島更生園の院長を務めました。彼は患者の待遇改善に努めましたが、最終的には患者によって刺殺されるという悲劇的な事件に巻き込まれました。

- **犀川一夫 (1918-2007)**

ハンセン病治療においてプロミンを使用した医師の一人であり、隔離政策に反対して在宅治療を推進しました。彼は国の政策を批判する証言を行ったことでも知られています。

- **村田正太 (1884-1974)**

医師であり、ハンセン病研究者として知られています。彼は患者を一人の人間として対等に扱い、当時としては珍しい姿勢で接しました。

## 海外の人物

- **ハンナ・リデル (1855-1932)**

イギリス出身の伝道者で、日本でハンセン病患者への支援活動を行いました。彼女は新しい組織を作り、ハンセン病病院の設立に尽力しました。

これらの人物は、ハンセン病に対する理解や治療法の発展に寄与しただけでなく、その時代背景や社会的課題についても重要な役割を果たしました。

大谷吉継がハンセン病を患ったことで、石田三成との友情はどのように強化されたのか

大谷吉継がハンセン病を患ったことは、彼と石田三成との友情を深める重要な要因となりました。以下にその理由と具体的なエピソードを示します。

## 友情の深化

**社会的偏見の中での絆**

大谷吉継はハンセン病により顔が崩れ、白い布で顔を覆う姿が知られています。この病は当時、社会的な偏見を伴い、多くの人々から疎外される原因となりました。そんな中で、石田三成は吉継の病を気にせず、彼との友情を貫きました。このような状況が、二人の絆を一層強固にしたと考えられます。

**茶会での出来事**

特に有名なエピソードとして、大坂城での茶会があります。吉継が口をつけた茶碗に他の武将たちが躊躇する中、三成だけがその茶碗を受け取り、何事もなかったかのように飲み干しました。この行動は、吉継に対する深い理解と友情を示しており、彼の心に大きな感動を与えました。

## 関ヶ原の戦い

**友情に殉じた決断**

関ヶ原の戦いでは、吉継は本来東軍に加わる予定でしたが、三成の要請を受けて西軍に与することになりました。この決断は、単なる忠誠心ではなく、三成との深い友情から来ていると考えられます。吉継は病気にもかかわらず、自ら戦場に赴き、三成と共に戦うことを選びました。

## 結論

大谷吉継がハンセン病を患ったことで、石田三成との友情はより一層強化されました。社会的な偏見や個人的な苦悩の中で互いに支え合った二人の関係は、戦国時代における真の友愛を象徴しています。

大谷吉継がハンセン病を患ったことを知った秀吉の反応はどうだったのか

大谷吉継がハンセン病を患っていたことに対する豊臣秀吉の反応は、彼の能力と信頼に基づいて非常に理解のあるものでした。吉継は秀吉から「吉継に100万の軍勢を指揮させてみたい」と言われるほど高く評価されており、その才能は内政や軍事においても認められていました。

吉継の病気は、当時「業病」として忌み嫌われており、特に見た目の変化が大きかったため、社会的な偏見が強かったとされています。しかし、秀吉は彼を重用し続け、病気にもかかわらずその能力を評価し続けました。これは、秀吉が吉継の人間性や実力を重視していたことを示しています。

また、吉継の親友である石田三成も彼の病気を気にせず接し、同じ茶碗で茶を飲むなど、友情を深めました。このような関係性は、吉継が秀吉や三成から深い信頼と評価を受けていたことを物語っています。

大谷吉継がハンセン病を患ったことで、戦国時代の医療技術の限界はどのように露呈されたのか

大谷吉継がハンセン病を患ったことは、戦国時代の医療技術の限界を浮き彫りにしました。彼の病気は、当時の医学的理解や治療法の不足を示す一例です。

## 医療技術の限界

**1. ハンセン病に対する理解不足**

- 大谷吉継が罹患したとされるハンセン病(らい病)は、当時「業病」として忌み嫌われ、前世からの因果によるものと考えられていました。これは、病気に対する科学的な理解が欠如していたことを反映しています。

- ハンセン病の症状は皮膚に斑点や腫れを引き起こし、外見が著しく変化しますが、その原因や治療法についての知識はほとんどありませんでした。

**2. 治療法の不在**

- 戦国時代には、ハンセン病に対する効果的な治療法が存在せず、患者は社会から隔離されることが一般的でした。吉継も視力を失い、自力で歩くことも困難な状態にあったとされています。

- 医療技術は未発達であり、感染症に対する理解も乏しかったため、患者への偏見や差別が強かったことも問題でした。

**3. 社会的影響**

- 吉継の病気は、彼自身の戦闘能力や指導力に影響を及ぼしました。関ヶ原の戦いでは、彼は輿に乗って軍を指揮しましたが、その姿は病気による苦しみを物語っています。

- さらに、彼の存在は当時の武士社会における「義」や「忠」の概念にも影響を与えました。吉継は友人である石田三成との絆を重んじ、戦局が不利であるにもかかわらず戦い続けました。

## 結論

大谷吉継がハンセン病を患ったことは、戦国時代における医療技術の限界を浮き彫りにし、その時代特有の社会的偏見や医療知識の不足を示す重要な事例です。彼の生涯と病気は、医療の進歩とともに変わる社会的認識について考える上で貴重な教訓となっています。

大谷吉継の戦略と武勲について詳しく知りたい

大谷吉継の戦略と武勲について詳しく知りたい

大谷吉継(おおたによしつぐ)は、戦国時代の日本において特異な存在感を持つ武将であり、彼の戦略と武勲は多くの人々に記憶されています。以下に、彼の生涯、戦略、そして武勲について詳しく述べます。

## 生涯と背景

大谷吉継は1559年に近江国で生まれ、豊臣秀吉の小姓として仕官しました。彼は後に敦賀城主となり、秀吉の信任を受けて出世を果たしました。特に、賤ヶ岳の戦いでの活躍が評価され、「七本槍」に次ぐ武勲を挙げました。

## 戦略的能力

### 賤ヶ岳の戦い

賤ヶ岳の戦い(1583年)では、彼は羽柴秀吉軍の一員として柴田勝家軍と激闘を繰り広げました。この戦いで大谷吉継は、その戦術的な才能を発揮し、秀吉から非常に高く評価されました。彼は敵軍に対して巧妙な布陣を敷き、勝利に大きく貢献しました。

### 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦い(1600年)では、西軍に加わり石田三成を支援しました。病を抱えながらも軍を指揮し、小早川秀秋の裏切りを予測して陣を構築しましたが、最終的には裏切りによって包囲され、自害に至りました。この際、大谷吉継は小早川秀秋に向かって「3年の間に祟りをなさん」と呪詛を残しました。彼の死は西軍全体に動揺を与え、その後の敗北へとつながりました。

## 武勲と評価

大谷吉継はその生涯を通じて数々の戦闘で顕著な成果を上げました。特に賤ヶ岳の戦いでの活躍や関ヶ原での忠義心は、多くの武将から尊敬されました。彼は義理堅く情に厚い人物であり、友人である石田三成との深い友情が彼の行動原理となっていました。

## 結論

大谷吉継はその戦略的才能と義理堅い性格から、日本史上でも特異な存在感を持つ武将でした。彼の生涯は忠義や友情、そして武士としての誇りを示すものとして、多くの人々に記憶されています。

大谷吉継が病に侵されていた理由は何だったの

大谷吉継が病に侵されていた理由については、主に**ハンセン病**(らい病)であるとされています。この病は、彼の容貌に著しい変化をもたらし、当時の社会では忌み嫌われる存在でした。

### 病の詳細

- **ハンセン病の影響**: 大谷吉継は、皮膚に赤や白の斑点が現れ、腫れが生じる症状を抱えていました。これにより、彼は顔を白い布で覆うことが多く、視力も衰え、自力で歩くことも難しい状態だったと伝えられています。

- **社会的偏見**: 当時、ハンセン病は「業病」と見なされ、前世の罪によるものと考えられていました。このため、吉継は周囲から恐れられ、差別を受けることもあったとされています。

### その他の説

一部では、吉継が目の病気を患っていたという説や、そもそも病ではなかったという意見も存在しますが、一般的にはハンセン病であるという見解が広まっています。また、彼の病状は関ヶ原の戦いにも影響を与えました。負け戦とわかっていながらも、西軍として戦い続け、自害に至ったことが知られています。

大谷吉継が敦賀城の城主を務めていた期間はどれくらい

大谷吉継は、天正17年(1589年)から慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いまで、約11年間敦賀城の城主を務めました。この期間中、彼は豊臣秀吉の家臣としてさまざまな軍事行動に従軍しつつ、敦賀城の築城や町割りの整備に尽力しました。関ヶ原の戦いでは西軍に属し、戦後に自刃したため、敦賀城は東軍に引き渡されました。

大谷吉継が石田三成と共に戦った理由は何か

大谷吉継が石田三成と共に戦った理由は、主に彼の忠誠心と友情、そして豊臣家への義務感によるものです。

## **友情と忠誠心**

大谷吉継と石田三成は、豊臣秀吉の下で共に働き、強い友情で結ばれていました。二人の関係は、特に茶会を通じて深まったとされ、吉継が病を患っている中でも三成を支える決意を固めました。吉継は三成の高潔さを理解し、彼のために戦うことを選びました。

## **豊臣家への義務感**

関ヶ原の戦いにおいて、吉継は豊臣政権の安定を重視していました。彼は当初、徳川家康の実力を評価しつつも、三成が掲げる「秀頼を守る」という大義に賛同し、西軍に参加することを決断しました。これは、単なる友情だけでなく、豊臣家への忠誠心から来るものでした。

## **評価と信頼**

吉継が三成の誘いに応じた背景には、自身への高い「評価」を報いるという動機もあったと考えられています。彼は三成との関係を重視し、その信頼に応える形で西軍に参加することになりました。

このように、大谷吉継が石田三成と共に戦った理由は、友情や忠誠心、そして豊臣家への義務感が複合的に作用した結果です。

大谷吉継が関ヶ原の戦いで敗れた理由は何か

大谷吉継が関ヶ原の戦いで敗れた理由は、主に裏切りと戦略的な不利によるものです。

## **裏切りの影響**

関ヶ原の戦いでは、大谷吉継が指揮する西軍が小早川秀秋の裏切りに直面しました。小早川は当初西軍に属していましたが、戦闘中に東軍に寝返りました。この裏切りによって、吉継の部隊は前後左右から攻撃を受ける形になり、包囲されました。さらに、吉継が警戒していた他の西軍の武将たちも同時に寝返り、彼の部隊は壊滅的な状況に追い込まれました.

## **戦局の急変**

吉継は小早川隊からの攻撃を二度にわたり凌ぎましたが、その後の裏切りによって状況は一変しました. 彼は病気で視力を失っていたため、戦局を把握することが難しく、指揮を執ることも困難でした。最終的には、彼の部隊は敵に包囲され、自害を選ぶ結果となりました.

## **結論**

大谷吉継の敗北は、彼自身の忠義心と友情から生じた選択と、予期せぬ裏切りによるものであり、この戦いは西軍全体に大きな影響を与えました。

大谷吉継が小早川秀秋に呪詛を残した背景は何か

大谷吉継が小早川秀秋に呪詛を残した背景は、関ヶ原の戦いにおける秀秋の裏切りとそれに伴う悲劇的な状況に起因しています。

## **関ヶ原の戦いと裏切り**

関ヶ原の戦い(1600年)は、西軍(石田三成を支持する勢力)と東軍(徳川家康を支持する勢力)の間で行われました。大谷吉継は西軍の重要な武将として参戦していましたが、戦局が進む中、小早川秀秋が東軍に寝返るという重大な裏切りが発生しました。この裏切りは、西軍にとって致命的な打撃となり、大谷吉継の部隊は包囲され、壊滅的な状況に追い込まれました。

## **呪詛の言葉**

敗北を悟った大谷吉継は、自害する際に小早川秀秋の陣に向かって「人面獣心なり。三年の間に祟りをなさん」と呪詛を残しました。この言葉は、秀秋の非道な行いを非難し、彼が三年以内に自らの行為の報いを受けることを予告するものでした。吉継はこの時、秀秋が裏切ったことによる無念と怒りを込めてこの言葉を発したとされています。

## **秀秋のその後**

興味深いことに、小早川秀秋は関ヶ原の戦いから約2年後、原因不明の死を遂げました。この死因については様々な憶測がありますが、当時は吉継の呪いによるものだという噂も広まりました。これにより、大谷吉継の呪詛は単なる言葉以上の意味を持ち、歴史や伝説に影響を与える要素となりました。

## **結論**

大谷吉継が小早川秀秋に呪詛を残した背景には、裏切りによる深い恨みと無念があり、この出来事は関ヶ原の戦いという歴史的文脈で特に重要です。吉継の言葉は、その後の秀秋の運命と共に語り継がれています。