島津義久の生涯と業績

基本情報

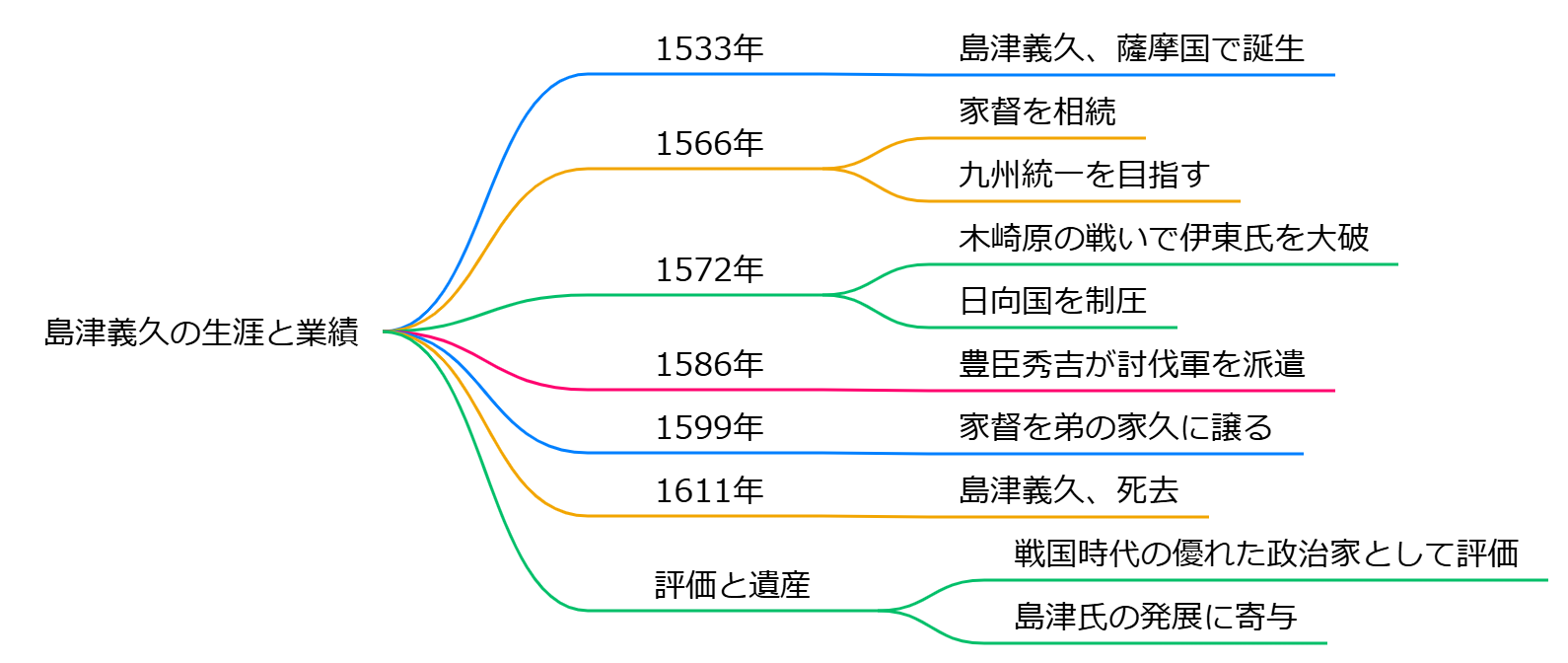

島津義久(しまづ よしひさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、島津氏の16代当主です。

彼は1533年に薩摩国(現在の鹿児島県)で生まれ、1611年に亡くなりました。

父は島津貴久で、彼には義弘、歳久、家久という3人の弟がいます。

九州統一への道

義久は、父の貴久が築いた基盤を引き継ぎ、九州全土の統一を目指しました。

彼は1566年に家督を相続し、次々と周辺の大名を打ち破り、特に1572年の木崎原の戦いで伊東氏を大破し、日向国を制圧しました。

その後も大友宗麟との戦いで勝利を収め、九州のほとんどを支配下に置くことに成功しました。

豊臣秀吉との対立

しかし、義久の勢力拡大は豊臣秀吉の警戒を招きました。

秀吉は九州平定を目指し、1586年に義久に対して討伐軍を派遣しました。

この戦いは長期化し、最終的に義久は降伏を余儀なくされ、薩摩・大隅の領地を安堵されることとなりました。

政治的影響と晩年

義久は豊臣政権下でも影響力を持ち続け、1599年には家督を弟の家久に譲りましたが、引き続き政治的な助言を行いました。

彼の死後も、島津氏はその地位を維持し、近世大名化への道を築くこととなります。

評価と遺産

島津義久は、戦国時代の優れた政治家として評価されており、彼の統治下で島津氏は大きな発展を遂げました。

彼の戦略や政治手腕は、後の時代においても高く評価されています。彼の墓は鹿児島市の福昌寺にあります。

島津義久

島津義久

島津義久(しまづ よしひさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、島津氏の第16代当主です。彼は1533年に薩摩国(現在の鹿児島県)で生まれ、父は島津貴久です。義久は、弟たちと共に九州地方を制圧し、特にその軍事的才能と政治的手腕で知られています。

## 生涯

**幼少期と家族**

義久は幼名を虎寿丸とし、後に複数の名を持ちました。彼には三人の弟(島津義弘、歳久、家久)がいます。彼の家族は武士としての素質を持ち、特に弟たちも優れた戦士として名を馳せました。

**九州統一**

義久は1566年に家督を相続し、薩摩・大隅・日向の三州統一を目指しました。彼は木崎原の戦い(1572年)や耳川の戦い(1578年)などで勝利を収め、大友宗麟や龍造寺隆信といった強大な敵を打破しました。特に耳川の戦いでは「釣り野伏せ」という戦法を用いて勝利を収め、その軍事的才能が際立ちました。

**豊臣政権下での活動**

豊臣秀吉による九州征伐が行われると、義久は降伏し、本領である薩摩・大隅・日向諸県郡を安堵されました。その後も彼は豊臣政権や徳川政権下で強い政治力を維持しつつ、関ヶ原の戦いでは西軍に属しましたが敗北しました。

## 特徴と評価

義久はその政治的手腕と軍事的才能から「九州最強の戦国武将」と称されました。彼は優れた指導者として知られ、弟たちとの絆も深く、家族としての結束力が彼の成功に寄与しました。また、徳川家康からも高く評価され、「自らが動かずして勝つことこそ大将の鑑」と称賛された逸話があります。

## 最後の日々

義久は1611年に79歳で亡くなりました。彼の死後もその名声は語り継がれ、島津氏の歴史において重要な位置を占めています.

島津義久と豊臣秀吉の関係はどうだったの

島津義久と豊臣秀吉の関係は、戦国時代の日本における重要な政治的・軍事的な相互作用を示しています。以下にその関係の主要なポイントをまとめます。

## 九州征伐と降伏

- **九州征伐**: 1587年、豊臣秀吉は九州征伐を行い、島津義久を攻撃しました。義久は当初、秀吉の求めに応じず抵抗しましたが、最終的には降伏し、剃髪して謝罪しました。この降伏により、島津氏は豊臣政権に従属することとなりました。

- **和睦の成立**: 義久は降伏後、豊臣政権との和睦を図り、領地を維持することができました。秀吉は義久に対して一定の恩恵を与え、彼の領地を安堵しましたが、その後の関係は複雑でした。

## 内部対立と反発

- **島津家内の分裂**: 豊臣政権下で、島津家では義久と弟の義弘の間で対立が生じました。義久は反豊臣派としての立場を維持し、一方で義弘は親豊臣派として秀吉に忠誠を誓いました。この内部対立は家族間の緊張を引き起こし、最終的には関ヶ原合戦にも影響を与えました。

- **朝鮮出兵への警戒**: 秀吉が朝鮮に出兵した際、義久は明と連携しようとしていたとの指摘があります。彼は秀吉の朝鮮出兵が失敗すると見込み、自らも明との連携を模索していた可能性があります。

## 結論

島津義久と豊臣秀吉の関係は、初期には敵対的でありながらも降伏によって一定の協力関係へと移行しました。しかし、その後の内部対立や朝鮮出兵への警戒から、両者の関係は複雑化し、特に島津家内での分裂が顕著になりました。このように、彼らの関係は日本の戦国時代における権力闘争や家族間の葛藤を反映しています。

島津義久が秀吉に降伏した理由は何だったの

島津義久が豊臣秀吉に降伏した理由は、主に以下の要因によるものです。

## **背景と経緯**

1. **九州征伐の進展**:

島津義久は、九州全域を支配する強大な武将でしたが、豊臣秀吉の九州征伐に直面しました。義久は当初、善戦を続けましたが、秀吉の大軍に次第に押される形となりました。

2. **決定的な敗北**:

九州北部の領主たちが離反し、日向国根白坂での決戦で豊臣軍に敗北したことが大きな転機となりました。この敗北により、島津軍は各地で降伏せざるを得なくなりました。

3. **戦後処理の必要性**:

義久は戦闘を続けることで双方の死傷者が増えることを懸念し、降伏を決意しました。彼は剃髪して臣従の意を示し、川内の泰平寺で秀吉に降伏を申し入れました。

## **降伏後の処遇**

- 降伏後、義久は薩摩・大隅両国と日向国諸県郡のみを所領として与えられました。秀吉は義久の弟・義弘に対しても特別な恩恵を与えましたが、これは秀長が決めた領地配分を覆すものであり、秀長との対立も生じました。

## **結論**

島津義久の降伏は、戦局の悪化と自身及び家族の安全を考慮した結果であり、彼はその後も豊臣政権下で一定の地位を保つことになります。彼の降伏は、豊臣政権の拡大と島津家存続に寄与する重要な出来事でした。

島津義久と秀吉の関係が変わったきっかけは何だったの

島津義久と豊臣秀吉の関係が変わったきっかけは、主に九州平定における対立と、朝鮮出兵の際の義久の行動に起因しています。

## 九州平定と停戦令

1585年、豊臣秀吉は九州の大友宗麟からの要請を受けて、島津氏に対して「九州停戦令」を発令しました。大友氏はこの停戦令をすぐに受け入れたものの、島津氏は内部での議論を経て停戦を受け入れることに決定しましたが、その後も大友氏との対立が続きました。島津義久は、秀吉からの占領地返還命令を拒否し、大友領への侵攻を再開しました。この行動が秀吉の怒りを買い、関係が悪化する一因となりました.

## 朝鮮出兵と密接な連携

さらに、秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)の際、島津義久は明との連携を図ろうとしていたとの指摘があります。これは、義久が秀吉の出兵を冷静に判断し、その失敗を予見していたためだとされています。彼は明から渡来した帰化人たちを利用し、秀吉に対抗する策を練っていた可能性があります。

## 結論

これらの要因により、島津義久と豊臣秀吉の関係は次第に緊張し、最終的には九州平定戦争において義久が降伏する結果となりました。降伏後も義久は名目上の地位を保持しつつも、実権を握り続けることができましたが、この時期の彼と秀吉の関係は明らかに悪化していました。

島津義久が秀吉に和睦を申し入れた背景は

島津義久が豊臣秀吉に和睦を申し入れた背景には、九州征伐の進展と島津氏の軍事的状況が深く関わっています。

## 九州征伐の経緯

1586年、豊臣秀吉は九州全土を掌握するために出兵しました。島津氏はその時点で九州の大半を制圧しており、大友宗麟との抗争を続けていました。秀吉は島津氏に対し、停戦を命じる「惣無事令」を出しましたが、島津側はこれを拒否し、戦闘を続けました。

## 和睦の申し入れ

戦局が不利に進展する中、島津義久はついに和睦を決断しました。特に、秀吉の軍勢が20万から25万とされる中で、島津軍の兵力は2万から5万程度であり、劣勢が明らかになっていました。義久は、九州征伐の進行によって自軍の抵抗が難しくなったことを認識し、和睦を申し入れたのです。

## 和睦後の影響

和睦により、島津義久は本領である薩摩・大隅と日向の一部を安堵されましたが、これまで築いてきた勢力の多くを失うこととなりました。和睦は義久にとって生存戦略であり、彼自身とその家族の存続を図るための重要な決断でした。

このように、島津義久が秀吉に和睦を申し入れた背景には、戦局の厳しさと自らの存続への危機感があったと言えます。

島津義久が秀吉に降伏した際の具体的な状況は

島津義久が豊臣秀吉に降伏した際の具体的な状況は、1587年の九州征伐における重要な出来事です。この征伐は、秀吉が九州全体を支配下に置くために行った軍事行動であり、以下のような経緯がありました。

## 降伏の背景

- **九州征伐の開始**: 秀吉は1587年に九州征伐を開始し、島津氏を中心とする勢力を制圧することを目指しました。島津家は1578年に大友氏を下し、九州の大部分を支配していました。

- **停戦令の拒否**: 秀吉は最初に島津義久に対して停戦令を出しましたが、島津側はこれを拒否し、対決姿勢を示しました。

## 戦闘と降伏

- **戦局の変化**: 1587年4月、根白坂の戦いで島津軍は秀吉軍に敗北し、その後も各地で降伏が相次ぎました。特に九州北部の領主たちも秀吉側に寝返りました。

- **義久の降伏**: 5月8日、義久は剃髪して罪をわび、弟の義弘や家久と共に川内の泰平寺で秀吉に降伏しました。この際、義久は墨染めの衣を着て降伏の意志を示しました。

## 降伏後の影響

- **領地の縮小**: 降伏によって、島津家は薩摩・大隅両国と日向国諸県郡のみの所領に削減されました。これにより、九州全域が豊臣政権の支配下に置かれました。

- **豊臣政権との関係**: 義久はその後も豊臣政権との関係を維持しつつ、自らの領地で影響力を保ち続けましたが、豊臣政権には非協力的な態度を示すこともありました。

このように、島津義久の降伏は九州征伐の中でも特に重要な出来事であり、日本全体の権力構造にも大きな影響を与えました。

島津義久が秀吉に降伏した後、どのような扱いを受けたの

島津義久が豊臣秀吉に降伏した後の扱いについては、以下のようなポイントがあります。

## 降伏の経緯と条件

- **降伏の実施**: 島津義久は天正15年(1587年)に剃髪し、川内の泰平寺で秀吉に降伏しました。この際、義久は秀吉に対して恭順を誓い、降伏条件として豊臣政権への従属を約束しました。

## 所領の安堵と制約

- **所領の安堵**: 降伏後、島津氏は薩摩一国と大隅一国、さらに日向国の一部(諸県郡)を安堵されました。しかし、これは彼らがかつて持っていた広大な領土に比べると大幅な削減であり、実質的には中央政権下での制約が強まりました。

- **家中の分裂**: 義久は降伏後も弟たち(特に義弘)による抗戦を止めさせるために努力しましたが、一部家臣は依然として抵抗を続けました。これにより、島津家内部での不満や対立が生じました。

## 豊臣政権下での地位

- **地位と待遇**: 豊臣秀吉からは一定の厚遇を受けたものの、実権は弟の義弘や他の家臣に分散されることとなり、義久自身は名目上の当主としての地位を維持しつつも、実際には権限が制限されていました。

- **後の影響**: 秀吉による九州平定後、義久は豊臣政権下で一定の政治的影響力を持ち続けましたが、その後も家中での権力闘争や外部との関係において複雑な状況が続きました。特に関ヶ原の戦いでは、義弘が三成側につくなど、兄弟間でも意見が分かれることとなります。

このように、島津義久は豊臣秀吉に降伏した後も一定の地位を保ちながらも、その権限や領土は大きく制約される結果となりました。

島津義久が徳川家康と対立した理由は何だったの

島津義久が徳川家康と対立した理由は何だったの

島津義久が徳川家康と対立した主な理由は以下の通りです:

1. 関ヶ原の戦いへの参加:島津義久の弟である島津義弘が西軍側として関ヶ原の戦いに参加したことが対立の発端となりました。

2. 責任回避:島津義久は「弟がそこに居ただけ。島津家の総意ではない」と主張し、関ヶ原の戦いへの島津家の関与を否定し続けました。

3. 出頭拒否:徳川家康からの度重なる出頭要請に対し、島津義久は病気や資金不足を理由に2年間にわたって拒否し続けました。

4. 武備恭順の姿勢:島津家は武備恭順の構えを示しながら、徹底して家康との直接対面を避けました。

5. 名家としてのプライド:代々続いてきた名門としての誇りが、現実を直視することを妨げ、中央からの要請に非協力的な態度をとらせました。

6. 経済的利権:日明貿易や対琉球貿易の仲介者としての立場を利用しながら、粘り強く交渉を続けました。

これらの要因により、島津義久と徳川家康の間に緊張関係が生まれ、対立が続きました。しかし、最終的に家康は態度を軟化させ、島津家の所領安堵を決定しました。

島津義久が徳川家康と対立した具体的な出来事は何だったの

島津義久と徳川家康の対立は、主に関ヶ原の戦い後に顕著になりました。具体的な出来事は以下の通りです:

1. 出頭要請の拒否: 家康は島津家に対して度重なる出頭要請を行いましたが、義久は病気や資金不足を理由に、これらの要請をことごとく拒否し続けました。

2. 軍備増強: 島津家は出頭要請を拒むだけでなく、軍備を増強し続けました。これは家康の怒りを買う結果となりました。

3. 九州諸大名への討伐令: 慶長5年9月30日(1600年11月5日)、家康は島津家の態度に怒り、九州諸大名に島津討伐軍を編成するよう命じました。黒田、加藤、鍋島勢を含む3万の軍勢が島津討伐のために集結しました。

4. 貿易船襲撃事件: 家康が島津家に圧力をかけていた最中、薩摩沖で幕府の明との貿易船2隻が襲撃され沈められるという事件が発生しました。この事件の黒幕は島津家とされており、徳川家に対する脅しと解釈されました。

5. 長期にわたる対立: 島津義久と徳川家康のにらみ合いは2年間も続きました。義久は粘り強く家康の譲歩を引き出そうとし、最終的に家康が折れる形で決着しました。

これらの出来事を通じて、島津義久は武力と知略を駆使して九州地方の支配権を守り抜き、最終的に所領の安堵と弟・島津義弘の保護を勝ち取ることに成功しました。

島津義久が徳川家康に反対した理由は何か

島津義久は直接的に徳川家康に反対したわけではありません。むしろ、義久は家康と親しい関係にあり、互いに尊敬し合っていました。しかし、島津家の行動が家康に対して非協力的に見えた理由がいくつかあります:

1. 家族内の意見の相違:義久は東軍(家康側)に味方するよう弟の義弘に伝えましたが、義弘は西軍に参加することを望みました。

2. 軍事力の温存:義久は義弘の要請を無視し、大軍を関ヶ原の戦いに送りませんでした。これにより、島津家の軍事力が温存されました。

3. 地方分権路線の支持:義久は豊臣秀長、徳川家康、千利休らと同じく地方分権路線を支持していました。これは中央集権を目指す豊臣秀吉や石田三成の路線とは対立するものでした。

4. 島津家の独立性維持:義久の行動は、中央政権からの干渉を避け、薩摩での支配を守ろうとする戦略的な対応だったと考えられます。

結果として、島津家は家康から領土を減らされることなく、その後も大大名として存続することができました。これは義久と家康の良好な関係があったからこそ可能だった異例の措置だと考えられています。

したがって、島津義久が直接家康に反対したわけではなく、むしろ複雑な政治状況の中で島津家の利益を守るために慎重に行動したと言えます。

関ヶ原の戦いでの島津義弘の行動はどう影響したの

島津義弘の関ヶ原の戦いでの行動は、「島津の退き口」として知られる大胆な撤退戦術によって、戦国時代の歴史に大きな影響を与えました。

## 島津の退き口

1600年の関ヶ原の戦いで、西軍側として参戦した島津義弘は、戦況が不利になり退路を断たれた状況で、驚くべき決断を下しました。

- 西軍が総崩れとなる中、島津義弘は甥の島津豊久の説得により、敵中突破という大胆な撤退を決意

- 残存兵力を4隊に分け、鋒矢(ほうし)の陣形をとり、東南に向かって突進

- わずか80名ほどの兵士と共に生還したと言われています

この前代未聞の撤退方法は、その勇敢さから「島津の退き口」と称されました。

## 影響と評価

1. 戦術的影響:島津義弘の敵中突破戦術は、少数の兵力で大軍の包囲を突破するという画期的なものであり、後世の軍事戦術に影響を与えました。

2. 名声の確立:この行動により、島津家の勇猛さと義弘の知略が広く知れ渡り、「鬼島津」としてその勇ましい名声がさらに高まりました。

3. リーダーシップの模範:義弘の決断と行動は、家臣たちに深い感銘を与え、彼のリーダーシップは後世まで語り継がれることとなりました。

4. 武士道精神の象徴:島津義弘の行動は、単なる生き残りではなく、家名と誇りを守るための決断として評価され、武士道精神の体現として現代でも語り継がれています。

島津義弘の「島津の退き口」は、敗戦の中で示された卓越した戦術と勇気の象徴として、日本の戦国史に大きな足跡を残しました。この行動は、戦術的成功を超えて、極限状況における人間の勇気、決断力、そして仲間への思いやりを示す人間ドラマとしても高く評価されています。

島津義久が徳川家康に「自分は知らない」と言った背景は

島津義久が徳川家康に「自分は知らない」と言った背景には、関ヶ原の戦い後の巧妙な外交戦略がありました。

この主張の背景には以下の要因がありました:

1. 責任回避:島津義久は「弟の島津義弘が独断で参戦したのであり、島津家は関係ない」と主張することで、島津家全体の責任を回避しようとしました。

2. 軍事的優位:島津家は関ヶ原の戦いに本格的に参加せず、わずか1000人程度の軍勢しか派遣しなかったため、兵力と軍資金に余力がありました。

3. 地理的・経済的重要性:島津家は琉球王国との交易実績があり、対アジア貿易の仲介役として徳川家康にとって重要な存在でした。

4. 武備恭順の姿勢:島津家は外城制を敷き、徹底した武備恭順の構えを示しながら、粘り強く交渉を続けました。

5. 西国大名の動向:西国の諸大名には旧豊臣派が多く、島津攻めとなれば島津側に付く可能性があったため、家康は武力行使を避けました。

この戦略により、島津義久は2年間にわたる粘り強い交渉を通じて、最終的に徳川家康から所領安堵を勝ち取ることに成功しました。これは、関ヶ原の戦いで西軍に属した大名の中で唯一の成果でした。

島津義久が徳川家康に反対したことで受けた影響は

島津義久が徳川家康に直接反対したという明確な記録は提示されていませんが、関ヶ原の戦いにおける島津氏の立場と、その後の展開について説明します。

島津氏は西軍に属しましたが、戦後も巧みな外交戦略により領地を保持することができました。この結果には以下の要因が影響しています:

1. 島津義弘の「島津の退き口」として知られる戦場からの撤退戦。

2. 戦後の島津義久と島津家久(忠恒)による徳川家康との粘り強い交渉。

3. 島津氏の軍事力増強と上洛拒否の姿勢。

これらの行動により、島津氏は以下の影響を受けました:

1. 領地の保持:薩摩・大隅の2国と日向の諸県郡が安堵されました。

2. 幕藩体制下での地位維持:南九州の統治者としての地位を維持できました。

3. 徳川家康との和睦:最終的に徳川家康と和解し、領地を安堵されました。

しかし、島津氏の非協力的な態度は中央との関係に緊張をもたらし、徳川家康は一時期、九州の大名による島津討伐を検討しました。このように、島津義久の徳川家康への対応は、危機的状況を招きながらも、最終的には島津氏の存続と領地保持につながったと言えます。

島津義久の戦略はどのようなものだったの

島津義久の戦略はどのようなものだったの

島津義久の戦略は、知恵と忍耐を重視した長期的な視点に基づくものでした。彼の主な戦略的特徴は以下の通りです:

1. 家族との協力: 義久は弟たちと協力し、島津家を九州最大の大名へと成長させました。

2. 柔軟な対応と冷静な判断: 豊臣秀吉の九州征伐の際、義久は抵抗する姿勢を見せつつも最終的に降伏し、薩摩・大隅の領地を安堵させるという知恵を駆使した決断を下しました。

3. 時間稼ぎと状況分析: 関ヶ原の戦い後、義久は「西軍への加担は義弘が独断で決めたことで、自分は何も知らなかった」と言い逃れをしながら時間稼ぎをしました。徳川方の疲弊を見極めながら対応し、最終的に島津家の領土を守り抜きました。

4. 国際的視点と情報収集: 義久は帰化明人、琉球人、ポルトガル人などから情報を得ることで、当時のリアルな国際感覚を身につけていました。これにより、朝鮮出兵の失敗を見抜くなど、冷静な判断を下すことができました。

5. 家臣団の掌握: 義久は全家臣団を掌握し、島津家の統制を維持しました。

6. 経済戦略: 晩年には国分地方でのタバコ生産を奨励し、地域経済の発展に貢献しました。

7. 戦略的な軍事行動: 島津軍の九州全土への快進撃は、戦略性を持つ統制の取れた機動力によるものでした。

これらの戦略により、島津義久は激動の時代を生き抜き、島津家の存続と繁栄を実現しました。彼の戦略は、直接的な武力行使よりも、状況を冷静に分析し、長期的な視点で判断を下す知恵と忍耐に基づいていたと言えます。

島津義久が豊臣秀吉と戦った理由は

島津義久が豊臣秀吉と戦った理由は、以下の複合的な要因によるものです:

1. 九州での勢力拡大:島津氏は九州全域を制覇しようと積極的に近隣諸国に侵攻していました。

2. 豊臣秀吉の権威への抵抗:島津義久は秀吉の出自を軽視し、関白としての権限を認めませんでした。

3. 停戦命令の無視:秀吉が1585年に出した停戦命令を島津氏は無視し、侵攻を続けました。

4. 領土分割案の拒否:秀吉が提案した九州島内領地の島津氏と大友氏での分割案を、島津氏が拒否しました。

5. 国際情勢の認識:義久は明人や琉球人、ポルトガル人からの情報により、当時の国際情勢を理解していました。

6. 朝鮮出兵への懐疑:義久は秀吉の朝鮮出兵が失敗すると冷静に判断していたとされています。

これらの要因が重なり、島津義久と豊臣秀吉の対立が深まり、最終的に1586年から1587年にかけての九州征伐へとつながりました。

島津義久の戦略の特徴は

島津義久の戦略の特徴は以下の通りです:

1. 知恵と忍耐を重視した戦略的アプローチ

義久は激しい戦いよりも、知恵と忍耐を用いて難局を乗り越える戦略を採用しました。

2. 家族との協力

義久は3人の弟たちと協力し、家族の力を結集して島津家を九州最大の大名に成長させました。

3. 柔軟な判断力と適応力

豊臣秀吉による九州征伐の際、抵抗しつつも最終的に降伏し、領地を保全するという柔軟な対応を示しました。

4. 長期的視野

義久は九州平定後も隠居せず、国元での実権を握り続け、地場産業の育成に取り組むなど、長期的な視点で領地の発展を図りました。

5. リカバリー能力

関ヶ原の戦いで西軍に参加した弟・義弘の行動を巧みに言い逃れ、時間稼ぎをすることで島津家の領地を守り抜きました。

6. 後方支援型のリーダーシップ

自らは前線に出ることなく、後方で全体を見渡しながら家を守る役割を果たしました。

これらの特徴から、島津義久は武力だけでなく、知恵と戦略を駆使して家と領地を守り、発展させた優れた戦略家であったことがわかります。

島津義久と大友宗麟の戦いはどのように進展したの

島津義久と大友宗麟の戦いは、1578年(天正6年)に日向国(現在の宮崎県)で行われた耳川の戦いを中心に展開しました。この戦いの経過は以下のようになります:

1. 初期の攻防:

- 大友軍は耳川以北の日向制圧に成功し、島津家の勢力を耳川以南に押し戻しました。

- 6月、島津義久は島津忠長を総大将とする7000名の軍を日向へ派遣し、石ノ城攻めを命じました。

2. 石ノ城の攻防:

- 7月8日、島津軍は石ノ城を総攻撃しましたが、500名以上の死傷者を出して敗退しました。

- 副将の川上範久が討死し、島津忠長も重傷を負いました。

3. 島津軍の反撃:

- 島津義久は大友軍の動きを察知し、諸将を伏兵として配置しました。

- 11月1日に島津義久は佐土原城に入り、ここを本陣としました。

4. 決戦:

- 11月12日早朝、大友軍の田北鎮周と佐伯宗天が島津軍前衛を攻撃し、戦いが本格化しました。

- 島津軍の伏兵が大友軍を奇襲し、大友軍は混乱して耳川方面へ撤退を開始しました。

5. 大友軍の敗走:

- 増水した高城川(小丸川)で多くの大友兵が溺死しました。

- 島津軍は耳川まで大友軍を追撃しました。

## 戦いの結果

耳川の戦いは島津軍の勝利に終わりました。大友軍は壊滅的な打撃を受け、多くの将が戦死しました。大友宗麟(義鎮)は豊後へ撤退し、島津家の勢力が拡大する結果となりました。

この戦いは、九州の戦国時代における重要な転換点となり、島津家の勢力拡大と大友家の衰退を決定づけました。

島津義久が関ヶ原の戦いに参加した理由は

島津義久は実際には関ヶ原の戦いに直接参加していません。むしろ、島津義久は関ヶ原の戦いにおいて複雑な立場を取りました:

1. 義久は徳川家康と親しい関係にあり、東軍への参加を支持していました。

2. 一方で、義久の弟である島津義弘が西軍に参加しました。

3. 義久は義弘の西軍参加の要請を無視し、薩摩国からの大軍の動員を認めませんでした。

4. 結果として、義弘は1000〜2000人程度の少数の軍勢で関ヶ原の戦いに参加することになりました。

島津義久のこの対応は、戦後の島津家の存続を考えた戦略的な判断だったと考えられます。実際、戦後の交渉において義久は「弟がそこに居ただけ。島津家の総意ではない」と主張し、島津家の関与を否定しました。

この巧妙な外交戦略により、島津家は関ヶ原の戦い後も領地を失わずに済みました。義久は徳川家康との直接対面を2年間も巧みに避け続け、最終的に家康が折れる形で和睦が成立しました。

島津義久が徳川家康と交渉した際の戦略は

島津義久が徳川家康と交渉した際の戦略は、以下のような要素から成り立っていました。

## **交渉の背景**

関ヶ原の戦い後、島津義久は徳川家康との交渉を行う必要がありました。義久は、兄の島津義弘が西軍に参加したことを理由に、家康からの出頭要請を何度も拒否しました。これにより、彼は交渉の主導権を握ることができました。

## **戦略的アプローチ**

1. **武備恭順の姿勢**: 島津氏は外城制を敷き、武装を整えた上で恭順の姿勢を示しました。この姿勢は、家康に対して強硬な態度を取るための基盤となりました。

2. **経済的利点の活用**: 義久は日明貿易や琉球貿易の仲介者としての立場を利用し、家康に対して経済的な利益を提供する可能性を持っていました。このため、家康は島津家を温存する必要があったと考えられます。

3. **時間稼ぎ**: 義久は交渉において時間稼ぎを行い、2年間にわたって家康との接触を避けました。その間に、義久は兵力や資源を温存しつつ、家康からの譲歩を引き出すことに成功しました。

## **最終的な合意**

最終的には、徳川家康が折れて島津義久に所領安堵の誓約を送る形で講和が成立しました。この結果、島津氏は所領を削減されることなく江戸時代を迎えることができました。義久の冷静な判断と粘り強い交渉が功を奏したと言えるでしょう。

島津義久と義弘の関係はどうだったの

島津義久と義弘の関係はどうだったの

島津義久と義弘は、戦国時代の薩摩国における重要な兄弟であり、島津家の四兄弟の一員です。彼らの関係は非常に密接で、互いに支え合いながら島津家を発展させました。

## **兄弟の役割**

- **島津義久**(1533年生まれ)は、島津家の第16代当主であり、主に政治的な指導力を発揮しました。彼は戦にはあまり出ず、後方から弟たちを指揮し、戦略的な決定を行う役割を担っていました。

- **島津義弘**(1535年生まれ)は、義久の弟であり、勇猛な武将として知られています。彼は数多くの戦闘に参加し、その武勇と知略で名を馳せました。特に朝鮮出兵や関ヶ原の戦いでの活躍が評価されています。

## **協力と戦略**

義久と義弘は共に九州統一を目指し、多くの戦闘で協力しました。義弘は義久の右腕として行動し、特に関ヶ原の戦いでは義久の命令を受けて出陣しましたが、義久自身は前線には出ませんでした。彼らは「兄が物事を決めて弟たちが行動に移す」というスタンスで、島津家の軍事力を強化しました。

## **家督相続と後継者問題**

義久には男子がなく、そのため義弘が家督を継ぐ可能性もありましたが、最終的には三男の忠恒が家督を受け継ぎました。このため、義弘は正式には当主にならなかったものの、その影響力は大きく評価されています。

## **人物像と評価**

- 義久は政治的手腕に優れ、徳川家康との交渉でも名を馳せました。

- 義弘はその武勇から「完璧超人」と称されるほどであり、多くの武将から尊敬されていました。

このように、島津義久と義弘は兄弟として深い絆を持ちながら、それぞれ異なる役割を果たしつつ島津家を支え合った重要な存在でした。

島津義久と義弘の関係は戦争の際にどう変わったの

島津義久と義弘の関係は、戦争の状況に応じて変化しました。特に、豊臣秀吉の朝鮮出兵や関ヶ原合戦を通じて、彼らの立場や行動が異なり、家中の対立が顕著になりました。

## **朝鮮出兵における関係**

朝鮮出兵の際、義久はこの戦争を冷静に見極め、失敗を予見していたとされています。新たな研究によると、義久は明との連携を図り、秀吉に対抗しようとしていた可能性があります。一方で、義弘は義久の指導のもとで軍事活動を行いながらも、自身の軍事的才能を発揮していました。この時期、義久と義弘の間には一定の協力関係が存在していましたが、義久が全家臣団を掌握していたため、義弘は独自の行動を取りづらい状況にありました.

## **関ヶ原合戦での分裂**

関ヶ原合戦では、義弘が西軍として参加し、激しい戦闘を繰り広げました。この時、義久は反豊臣派として動きましたが、家中では義弘派と義久派の対立が顕著になりました。一般的には、この時期に島津氏は反豊臣派(義久)と親豊臣派(義弘)に分かれていたと理解されていますが、実際には義久が家中を掌握し、義弘が「豊臣政権に忠義を」と主張しても従わない状態だったことが明らかになりつつあります.

## **戦後の影響**

関ヶ原合戦後、島津家は豊臣政権に降伏し、その後も義弘は独立した大名として厚遇されましたが、常に兄である義久を立てる姿勢を崩さず、家中の安定を図っていました。このように、戦争によって彼らの関係は一時的に緊張しましたが、最終的には家族としての結束を維持し続けました。

このような歴史的背景から見ると、島津義久と義弘の関係は戦争によって変化しつつも、最終的には家族として協力し合う形で進展していったことがわかります。

島津義弘が兄義久にどのような影響を与えたの

津義弘が兄義久に与えた影響は、主に軍事的、政治的、そして家族関係の側面から見ることができます。

## 軍事的影響

**戦闘での補佐**

津義弘は、元亀3年(1572年)の木崎原の戦いにおいて、義久を補佐し、少数の兵力で敵軍を打破するなど、島津氏の軍事的成功に貢献しました。この戦闘は義久の指導力を支える重要な出来事でした。

**豊臣政権との対立**

天正15年(1587年)には、豊臣秀吉の九州平定軍と戦った際、義弘は徹底抗戦を主張しましたが、最終的には兄の説得により降伏しました。この際、義弘は豊臣政権への従属を選ぶ一方で、義久はより独立した立場を取ることとなりました。

## 政治的影響

**豊臣政権下での役割**

豊臣秀吉は義弘を優遇し、兄の義久を冷遇することで兄弟間の対立を煽りました。これにより、義弘は豊臣政権の代表として扱われることが多くなり、政治的な権限が強化されました。義弘はこの状況を利用して島津家の存続を図る一方で、義久との間には緊張が生じました。

**家中の分裂**

豊臣政権との関係が進む中で、義弘と義久の間には支持基盤の違いから対立が生じました。特に国許の家臣たちは多くが義久を支持し、この分裂が島津家内での政治的混乱を引き起こしました。

## 家族関係

**敬意と競争**

津義弘は生涯にわたり兄・義久に対して深い敬意を持ち続けましたが、一方で兄弟間には跡取りとしての競争も見られました。彼は「予、辱くも義久公の舎弟となりて」と述べており、その関係性には複雑さがありました。

このように、津義弘は軍事的成功や政治的な立場を通じて兄・義久に影響を与えつつも、彼らの関係は時折緊張したものとなりました。

島津義久が義弘を守るためにどのような策を用いたの

島津義久が弟の義弘を守るために用いた策は、戦術的な戦法と外交的な交渉によるものでした。

## **戦術的な戦法**

**捨て奸(すてがまり)の戦法**

関ヶ原の戦いにおいて、義久は義弘を守るために「捨て奸」という戦法を採用しました。この戦法では、数名の兵士が敵の攻撃を引き受けることで、義弘自身が安全に撤退できるようにしました。具体的には、義弘の甥である島津豊久や家老の長寿院盛淳が自らを犠牲にし、敵の追撃を食い止める役割を果たしました。この結果、義弘は無事に薩摩国へ帰還することができました。

**島津の退き口**

また、義弘は敵中を堂々と突破する「島津の退き口」として知られる撤退戦術を実行しました。この際、義弘は敵軍の前線部隊を突破し、伊勢街道を南下するルートを選択しました。彼の部隊は、数人ずつ留まって敵を足止めし、その後新たな隊が続く形で追撃から逃れました。

## **外交的な交渉**

**徳川家康との交渉**

関ヶ原の戦い後、義久は徳川家康との和平交渉でも重要な役割を果たしました。家康からの上洛要請に対し、義久は病気や資金不足を理由に拒否し続けました。これにより、島津家は武力行使されることなく所領や義弘を守り抜くことができました。最終的には家康が譲歩し、島津家は無傷で講和に持ち込むことができました。

このように、島津義久は優れた戦術と外交能力を駆使して弟の義弘と島津家を守り抜いたのです。

島津義弘が義久に代わって家督を継いだ理由は何だったの

島津義弘が義久に代わって家督を継いだ理由は、主に義久に男子がいなかったことに起因しています。義久の三女・亀寿が忠恒(後の家久)の正室であり、この結婚によって忠恒が家督を継ぐ正統性を得ました。義久は自らの病気も影響し、家督の継承を考える必要がありましたが、最終的には義弘ではなく忠恒に譲られました。

また、義弘は義久の「名代」として実質的な権限を持っていたものの、正式な家督は義久から忠恒に直接譲られたという見解が多くの研究者によって支持されています。これにより、忠恒は義久の血筋を引き継ぎながらも、義弘の子である久保が一時的に家督継承者となるなど、複雑な家族関係が絡んでいます。

島津義久と義弘の関係が変わったきっかけは何だったの

島津義久と義弘の関係が変わったきっかけは、主に豊臣政権下での政治的な対立と軍事的な状況によるものでした。

## **関係の変化の要因**

1. **豊臣政権への降伏**: 島津義久は1592年の豊臣秀吉の九州征伐に降伏し、薩摩・大隅の二国を安堵されましたが、義弘はこの決断に反対しました。義久が降伏した後も、義弘は降伏することに抵抗し続け、兄弟間で意見が対立しました。

2. **内部分裂**: 義久と義弘の間には、家臣団の支持を巡る対立が生じました。義久は豊臣政権に従う姿勢を取り、義弘は独自の判断で西軍に参加する意向を示しました。このため、島津家内では反豊臣派(義久)と親豊臣派(義弘)という分裂が起きました。

3. **関ヶ原の戦い**: 1600年の関ヶ原の戦いでは、義弘が西軍に参加しようとした一方で、義久は東軍に味方する意向を持っていました。この意見の不一致が、兄弟間の関係をさらに悪化させました。特に、義弘が西軍内で軽視される扱いを受けたことが彼の不満を増大させました。

4. **豊臣政権との距離**: 義弘は豊臣政権に忠誠を誓う一方で、義久は政権から距離を置く姿勢を取っていました。この違いが兄弟間の亀裂を深め、最終的にはそれぞれ異なる道を選ぶ結果となりました。

これらの要因が重なり合い、島津義久と義弘の関係は次第に緊張し、最終的には対立へと発展しました。

島津義久が九州制覇に最も重要だった戦いはどれだったの

島津義久が九州制覇に最も重要だった戦いはどれだったの

島津義久が九州制覇において最も重要だった戦いは、**耳川の戦い**です。この戦いは1578年に行われ、島津軍が大友軍に対して勝利を収めたことで、九州統一への道を開きました。

## 耳川の戦いの詳細

- **日付**: 1578年11月12日

- **場所**: 日向国高城(現在の宮崎県都城市)

- **対戦相手**: 大友宗麟率いる大友軍

### 戦闘の経過

耳川の戦いでは、島津義久が総力を挙げて大友軍に立ち向かいました。大友軍は数で優位に立っていましたが、島津軍は「釣り野伏」という戦術を巧みに用いて敵を誘導し、伏兵による奇襲で大打撃を与えました。結果、大友軍は多くの兵士が討死や溺死するなどして壊滅的な被害を受け、撤退を余儀なくされました。

### 戦闘の意義

この勝利により、島津義久は日向を完全に制圧し、大友氏の勢力は著しく衰退しました。耳川の戦いは、島津家が九州全域における支配権を確立するための重要な転機となり、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

島津義久が九州制覇に最も重要だった戦いは高城川の戦いだったの

島津義久が九州制覇において最も重要だった戦いは、**高城川の戦い**(耳川の合戦)です。この戦いは1578年に発生し、島津家と大友氏との間で繰り広げられました。

## 戦いの背景

高城川の戦いは、島津義久が薩摩・大隅・日向を統一し、九州全体の支配を目指す中で行われました。大友氏が3万の兵を率いて高城に攻め込み、包囲戦を展開しました。

## 戦闘の経過

島津義久は義弘や家久と共に援軍を送り、決戦を決意します。島津軍は「釣り野伏せ」という独特の戦法を用いて、大友軍を混乱させました。この戦法では、一部の部隊がわざと退却し、敵を誘導して待機していた伏兵で包囲攻撃を行います。結果として、大友軍は耳川へ撤退し、多くの兵士が溺死するなどして壊滅的な損害を受けました。

## 戦いの影響

この勝利により、島津家は九州における勢力を強化し、大友氏の支配を揺るがしました。高城川の戦いは、後に続く島津家の九州統一への重要な布石となりました。義久はこの戦いによって、九州全域への進出を加速させることができたと言えます。

高城川の戦いでの「釣り野伏せ」の具体的な戦術はどのようなものだったの

高城川の戦いにおける「釣り野伏せ」は、島津軍が採用した戦術で、敵を巧みに誘導し包囲殲滅する方法です。以下にその具体的な戦術を説明します。

## 釣り野伏せの戦術の概要

**1. 戦力の分割**

- 島津軍は自軍を三つの部隊に分けます。中央に囮となる部隊を配置し、左右に伏兵部隊を隠します。

**2. 囮の役割**

- 中央の部隊は敵に対して挑発的な行動を取り、わざと敗走することで敵を引き寄せます。この「釣り」の動きによって、敵は追撃を開始します。

**3. 伏兵の待機と攻撃**

- 敵が囮部隊に引き寄せられると、左右から待機していた伏兵が一斉に攻撃を仕掛けます。また、囮部隊も反転して攻撃に加わり、敵は三方向から襲われることになります。

**4. 包囲殲滅**

- このようにして敵は混乱し、劣勢な状況に陥ります。最終的には包囲され、殲滅されることになります。

## 戦術の特徴

- **寡兵で大軍に勝つ**: 釣り野伏せは特に兵力が少ない場合に有効であり、巧妙な誘導と連携が求められます。

- **士気と統制**: 作戦の成功には、高い士気と部隊間の統制が不可欠です。囮部隊が自然な退却を行うためには、熟練した兵士と信頼関係が必要です。

この戦術は島津家久や義弘によって実践され、数々の戦闘で成功を収めました。高城川の戦いでも、この釣り野伏せによって大友軍は壊滅的な打撃を受けました.

島津義久と大友軍の戦いはどのように始まったの

耳川の戦いは、1578年に島津義久と大友宗麟の軍が日向国で対峙した合戦です。この戦いは、両者の勢力争いが激化する中で始まりました。

## 戦いの発端

1. **背景**: 島津氏は1577年に伊東義祐を追放し、日向国をほぼ制圧しました。この状況に危機感を抱いた大友宗麟は、日向の奪還を目指して大軍を派遣しました。

2. **初期の攻撃**: 1578年6月、島津義久は7000名の軍を率いて日向へ進軍し、伊東家の家臣団が守る石ノ城攻めを命じました。しかし、この攻撃は失敗し、島津軍は撤退を余儀なくされました。

3. **大友軍の南下**: 10月、大友軍が耳川以北に布陣し、南下を再開しました。彼らは高城を包囲し、島津家久が救援に向かう途中で敗北するなど、戦局が緊迫しました。

## 戦闘の展開

- **陽動作戦**: 島津軍は陽動部隊を用いて大友軍を誘き出し、伏兵による奇襲攻撃を仕掛けました。これにより、大友軍は混乱し、耳川方面へと撤退することとなりました。

- **戦闘の結果**: 最終的に島津軍が勝利し、大友軍は多くの兵士が討ち取られたり溺死したりする惨事となりました。この戦いによって、大友氏はその後衰退していくことになります。

島津義久の戦略が他の戦国大名に与えた影響は何だったの

島津義久の戦略は、戦国時代の日本において他の大名に多くの影響を与えました。彼の軍事的手法や政治的アプローチは、特に九州地方での支配権確立に寄与し、後の大名たちに重要な教訓を残しました。

## **1. 戦術的革新**

島津義久は、特に「釣り野伏せ」や「島津の退き口」といった戦術を駆使しました。これらの戦術は、敵を誘引し、少数の兵力で圧倒的な敵軍を打破するものであり、多くの戦闘で成功を収めました。このような戦術は、他の大名にも模倣され、戦国時代の軍事戦略における一つの模範となりました。

## **2. 鉄砲戦術の活用**

島津家は鉄砲戦術に優れており、特に火縄銃を効果的に活用しました。義久が率いる島津軍は、鉄砲隊を編成し、緻密な射撃陣形を形成して敵軍に対抗しました。この鉄砲戦術は、他の大名にも影響を与え、戦国時代全体で火縄銃の使用が普及するきっかけとなりました。

## **3. 政治的知恵と外交**

義久はまた、豊臣秀吉との関係や他大名との外交交渉においても巧妙な手腕を発揮しました。彼は降伏後も実権を保持し続けるなど、政治的な駆け引きにおいても成功を収めました。このような柔軟な対応は、他の大名にも影響を与え、政治的駆け引きが重視されるようになりました。

## **4. 地域経済への貢献**

義久は地域経済にも注力し、地元産業の振興に努めました。彼の施策によって地域経済が活性化し、これが他の大名にも模範となりました。特に、自らの領土内で経済基盤を強化することが重要視されるようになりました.

## **総括**

島津義久の戦略とその実践は、単なる軍事的成功だけでなく、政治的知恵や経済的視点も含む多面的なアプローチでした。彼の影響力は日本全体に及び、後世の大名たちが採用する戦略や政策に深い影響を与えました。

島津義久が九州統一に成功した理由は何か

島津義久が九州統一に成功した理由は、彼の戦略的な軍事行動、優れた家臣団、そして当時の政治的背景にあります。

## **戦略的な軍事行動**

義久は、彼の弟たちと共に精強な軍を指揮し、九州の大部分を制圧しました。特に、大友宗麟との戦いでの勝利や、巧妙な戦術(例:釣り野伏せ)を駆使したことが成功を支えました。彼は、敵の不和を利用しつつ、周辺国への侵攻を進めることで勢力を拡大しました。

## **優れた家臣団**

義久は、優秀な弟(義弘、歳久、家久)と共に強力な家臣団を持っており、この結束が彼の成功に寄与しました。彼らはそれぞれ独自の戦略や武力を持ち寄り、島津氏の勢力拡大に貢献しました。

## **政治的背景**

当時の政治状況も重要です。豊臣秀吉が九州征伐を開始する前に、義久はすでに多くの地域を制圧しており、その勢いが彼の統一への道を開きました。また、秀吉との交渉においても巧妙であり、自身と家族の命を守るために投降し、本領を保持することに成功しました。

これらの要因が重なり合い、島津義久は九州統一を達成することができました。