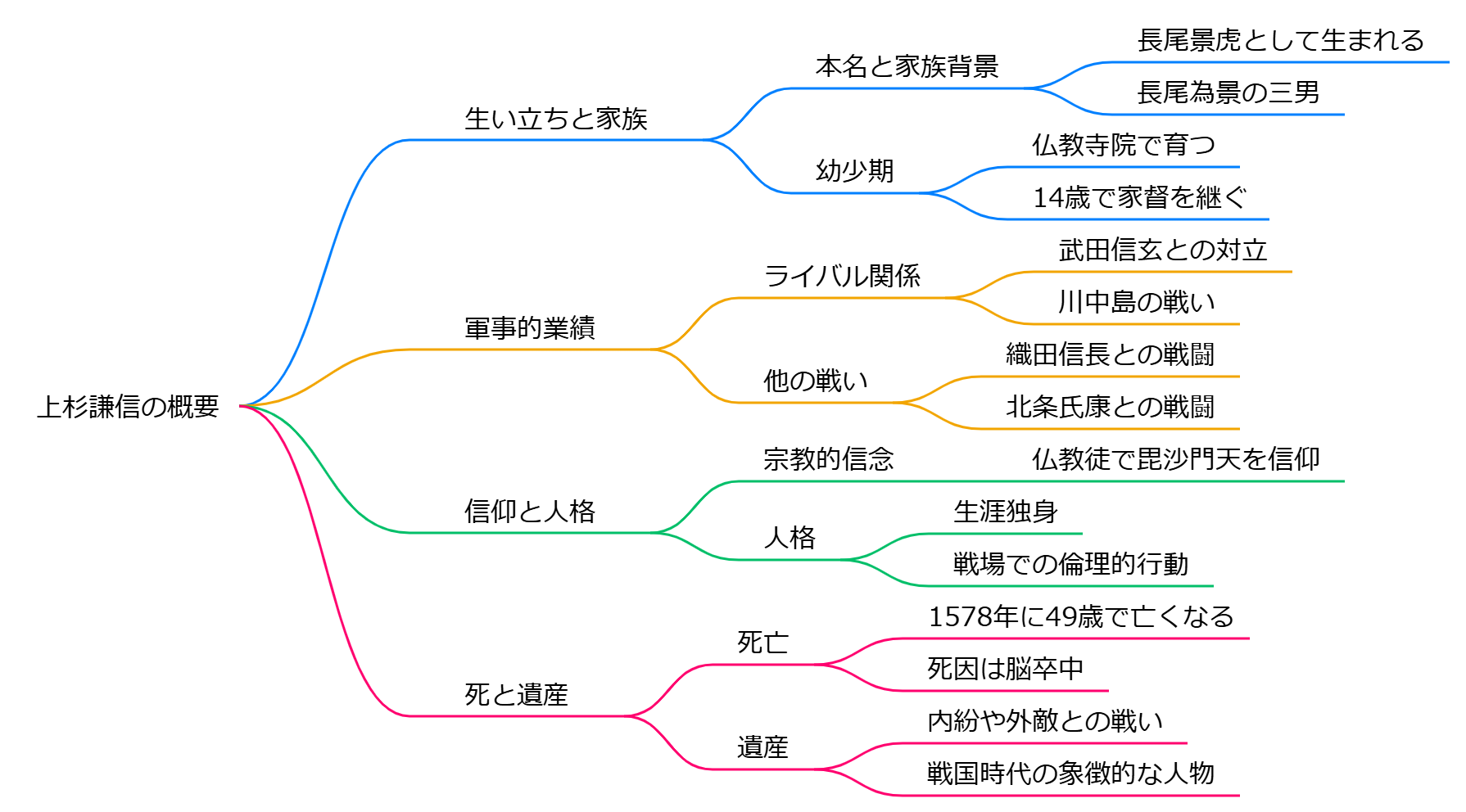

上杉謙信の概要

上杉謙信(Uesugi Kenshin)は、日本の戦国時代における著名な大名であり、1530年2月18日に越後国で生まれ、1578年4月19日に亡くなりました。

彼は「越後の龍」や「軍神」として知られ、戦場での卓越した戦術と武勇で名を馳せました。

生い立ちと家族

上杉謙信の本名は長尾景虎(Nagao Kagetora)で、彼は越後の守護代である長尾為景の三男として生まれました。

幼少期は仏教寺院で育てられ、14歳の時に家督を継ぎました。

彼はその後、上杉家の名を継承し、上杉謙信と名乗るようになりました。

軍事的業績

上杉謙信は、特に武田信玄との激しいライバル関係で知られています。

彼らは川中島の戦いで五度も対峙し、これらの戦いは日本の歴史において非常に有名です。

謙信はまた、織田信長や北条氏康とも戦い、彼の軍事的才能は多くの戦闘で証明されました。

信仰と人格

謙信は仏教徒であり、特に毘沙門天を信仰していました。

彼は生涯独身を貫き、戦場では神の化身として崇められました。

彼の信念は、戦争においても倫理的な行動を重視するものであり、敵に対しても礼儀を尽くすことが多かったとされています。

死と遺産

1578年、上杉謙信は49歳で亡くなりました。

彼の死因は脳卒中とされ、彼の死後、上杉家は内紛や外敵との戦いに直面しましたが、謙信の名声は後世にわたって語り継がれています。

彼は日本の歴史において、戦国時代の象徴的な人物の一人として位置づけられています。

上杉謙信

上杉謙信

上杉謙信(うえすぎ けんしん)は、戦国時代の日本において重要な武将であり、大名として知られています。彼は1530年に越後国(現在の新潟県)で生まれ、初名は長尾景虎(ながお かげとら)でした。上杉家の家督を継ぎ、後に上杉謙信と名乗るようになりました。

## 軍事的業績

上杉謙信は「軍神」と称され、特に武田信玄との激しい戦闘で知られています。彼は戦術に優れ、川中島の戦いでは5回にわたる合戦を繰り広げ、その中でも特に第4回は有名です。この戦いでは、謙信が奇襲をかけ、武田軍と激闘を繰り広げました。彼の戦術は「電光石火」と評され、ほぼ負け知らずの軍事的成功を収めました。

## 統治と経済政策

謙信は単なる軍人ではなく、領国経営にも力を入れました。彼は青苧(あおそ)の栽培を奨励し、その製品を全国に販売することで経済的な基盤を築きました。また、彼の治世下では越後国が繁栄し、安定した統治が行われました。

## 死亡と後継者問題

上杉謙信は1578年に急死しましたが、その死因については脳溢血などの病気が考えられています。彼の急死は上杉家に混乱をもたらし、跡継ぎ問題が発生しました。この争いは「御館の乱」と呼ばれ、最終的には養子の上杉景勝が勝利しました。

## 「義の武将」としてのイメージ

上杉謙信は「義の武将」としても知られており、「敵に塩を送る」という逸話がその象徴です。しかし、このイメージには批判もあり、一部の歴史家は彼が他国への侵略を控えた理由として、実際には統治能力が不足していた可能性も指摘しています。

上杉謙信はその軍事的才能と領国経営において、日本の歴史に深い影響を与えた人物です。

上杉謙信の生涯についてもっと知りたい

上杉謙信(うえすぎけんしん)は、戦国時代の日本において特に有名な武将であり、その生涯は数多くの戦闘と逸話で彩られています。以下に、彼の生涯の重要なポイントをまとめます。

## 生い立ちと初期の経歴

- **1530年**: 越後国(現在の新潟県)に生まれる。幼名は長尾虎千代(ながおとらちよ)で、父は長尾為景(ためかげ)です。

- **1543年**: 14歳で元服し、長尾景虎(ながおかげとら)を名乗ります。同年、栃尾城に入城し、初陣を果たします。

## 軍事的業績

- 上杉謙信は約70回の合戦に参加し、その戦績は61勝2敗8分という驚異的なもので、勝率は97%に達します。特に川中島の戦いでは武田信玄との激闘が有名です。

- **1551年**: 坂戸城の戦いで勝利し、越後統一を果たします。

- **1561年**: 第5次川中島の戦いが行われますが、決着はつきません。

- **1577年**: 手取川の戦いで織田軍を撃破し、北陸方面への進出を果たします。

## 義の人としての逸話

上杉謙信は「義の人」として知られ、多くの逸話が残されています。特に有名なのは、武田信玄が塩不足に陥った際に敵であるにもかかわらず塩を送ったエピソードです。この行動は彼の度量の広さを示すものとして語り継がれています。

## 文化人としての側面

謙信は戦略家としてだけでなく、文化人としても知られています。琵琶をたしなみ和歌にも通じており、その教養は高く評価されています。また、彼は毘沙門天を深く信仰しており、生涯独身を貫いたため実子はおらず、その死後には後継者争いが起こりました。

## 晩年と死

- **1570年**: 出家し、「不識庵謙信」と名乗るようになります。その後も数々の戦闘を経て北陸方面への進出を図りますが、1578年に49歳で亡くなります。

上杉謙信の人生は、戦国時代における武将としての栄光と同時に、義理や文化への深い理解を持つ人物像として、多くの人々に影響を与え続けています。

上杉謙信が最も強く感じた戦いはどれだったの

上杉謙信が最も強く感じた戦いとして挙げられるのは、**手取川の戦い**と**川中島の戦い**です。

## 手取川の戦い

**手取川の戦い**(1577年)は、上杉謙信が織田信長軍を撃破した重要な合戦です。この戦いでは、上杉軍約2万人に対し、織田軍は約4万人という兵力差がありましたが、謙信は巧妙な戦術で勝利を収めました。戦後、謙信は「魔王」と称される信長に対して、その実力を軽視する発言をしたとされています。この勝利は彼にとって非常に自信を与えるものであり、彼の強さを再確認する瞬間でもありました。

## 川中島の戦い

**川中島の戦い**は、上杉謙信と武田信玄との間で行われた一連の戦闘であり、特に第四次川中島の戦い(1561年)が有名です。この戦いでは、謙信は武田軍に対して圧倒的な勇気を示し、直接信玄に挑む姿が伝えられています。結果的には決着がつかず、両者ともに大きな損害を受けましたが、この戦闘は謙信の名声を高める要因となりました。

## 結論

これらの戦いは、上杉謙信の武将としての力量を示す重要な出来事であり、特に手取川の勝利は彼にとって大きな自信となったと考えられます。

上杉謙信が義を重んじた具体的な例は

上杉謙信が「義」を重んじた具体的な例はいくつかあります。以下にその代表的なエピソードを挙げます。

## **敵に塩を送る**

上杉謙信の最も有名な逸話の一つが、敵対する武田信玄に塩を送ったという話です。甲斐国が塩不足に陥った際、周囲の大名が塩の輸出を停止する中、謙信は信玄を助けるために塩を送ったとされています。この行動は、敵に対しても義理を重んじる姿勢を示すものであり、彼の高潔な性格を象徴しています。

## **第一義の精神**

謙信は「第一義」という言葉を座右の銘としており、これは仏教の教えに基づいたものです。「第一義」は正義や信義を重んじる姿勢を表し、彼の行動原理となっていました。春日山城には彼自らが「第一義」と書いた扁額が掲げられており、この言葉は彼の人生哲学を反映しています。

## **家臣への寛容さ**

謙信は家臣に対して非常に寛容でした。彼は反乱を起こした家臣や謀反者も事情を理解し許すことが多く、その背後には「義」を重んじる心がありました。このような態度は家臣たちからの信頼を集め、彼自身のリーダーシップを強化しました。

## **内政と外交における公正さ**

上杉謙信は内政でも公正で効率的な統治を目指し、民衆の生活安定に努めました。また、外交面でも敵対する武将に対して正義と信義を持って接し、私利私欲による侵略戦争を避ける姿勢が顕著でした。これにより、彼は多くの武将から尊敬されました。

これらの例からもわかるように、上杉謙信は「義」を重んじる武将として、その生涯を通じて高潔な行動を貫きました。

上杉謙信が織田信長と戦った理由は

上杉謙信が織田信長と戦った理由は、主に以下の要因に起因しています。

## 1. 政治的背景

**同盟の崩壊**

上杉謙信と織田信長は一時的に同盟関係にありましたが、信長が足利義昭を追放したことが謙信との関係を悪化させました。謙信は義昭を支持しており、信長の行動は彼にとって受け入れ難いものでした。

## 2. 手取川合戦の発端

**能登国の支配権争い**

1576年、上杉謙信は能登国を支配する畠山氏との内部対立を利用し、軍を派遣しました。畠山氏の一派が上杉に援助を求めたため、謙信は七尾城を包囲し、これに対抗する形で織田軍が派遣されました。織田軍は柴田勝家を指揮官として3万の大軍を編成しましたが、内部の意見対立や情報不足から撤退を余儀なくされ、その際に上杉軍に追撃され大敗を喫しました。

## 3. 戦略的意図

**信長への直接的な対抗**

謙信は織田信長の勢力拡大を阻止するために、手取川での決戦を選びました。彼は「信長の本陣を壊滅させる」という明確な目標を持っており、この戦いは彼の戦略の一環として位置づけられています。

## 結論

上杉謙信と織田信長の戦いは、政治的な背景や戦略的な意図、そして手取川合戦という具体的な出来事によって引き起こされました。この対立は、戦国時代における権力闘争の一環として重要な意味を持っています。

上杉謙信が統一を果たした背景は

上杉謙信が越後国を統一した背景には、彼の卓越した軍事戦略、内乱の収束、そして経済政策が大きく関与しています。

## 初期の経歴と内乱

上杉謙信(本名:長尾景虎)は1544年に初陣を果たし、栃尾城の戦いで勝利を収めました。この戦いは、当時の越後国が内乱状態にあった中で、彼が若い指揮官として豪族たちを撃退する重要な出来事でした。彼の家族は長尾氏であり、代々越後守護代を務めてきましたが、内乱によって国は混乱していました。

## 越後国統一への道

1551年、上杉謙信は長尾政景との戦いを経て22歳で越後国を統一しました。政景は彼の家督相続に不満を持ち反乱を起こしましたが、謙信は坂戸城を包囲し、これを鎮圧しました。政景を重臣として迎え入れることで内乱を終息させ、彼の名声は全国に広まりました。

## 経済政策と地域発展

上杉謙信はまた、経済面でも優れた手腕を発揮しました。彼は税金ゼロ政策を導入し、特に青苧(あおそ)の生産に注力しました。この特産品は外部市場への販路拡大に寄与し、越後国の経済的基盤を強化しました。彼の商業戦略は戦国時代において非常に先進的であり、領土の安定と繁栄に貢献しました。

上杉謙信の統一は、彼自身の軍事的才能と地域社会の複雑な状況が交錯した結果であり、その後の日本の戦国時代における重要な出来事となりました。

上杉謙信の戦略の秘訣は何だったの

上杉謙信の戦略の秘訣は、複数の要素が組み合わさって形成されていました。

## 戦略的思考と洞察力

謙信は卓越した戦術家であり、戦略の立案に長けていました。彼は敵の動きを予測し、自軍を最適に配置する能力に優れており、これにより少数の兵力でも大軍に対して有利に戦うことができました。特に川中島の戦いでは、夜襲をかけて武田本陣に切り込むなど、柔軟な戦略を展開しました。

## 領民重視の姿勢

謙信のリーダーシップの基本には、領民を第一に考える姿勢がありました。彼は領民の生活安定を重視し、税の軽減や治安の確保に努めました。これにより、領民からの厚い信頼を得て、戦時においても多くの忠誠を誓う者がいました。

## 高潔な人格と信念

「義」の武将として知られた謙信の行動は、常に正義と倫理に基づいていました。この高潔な人格は敵味方問わず広く認知され、彼の名声を高めると同時に、部下の忠誠心も高めました。

## 信仰心と精神力

謙信の深い仏教信仰、特に毘沙門天への崇拝は、彼の行動や判断に大きな影響を与えました。この信仰心は彼に不屈の精神をもたらし、戦場での勇敢な姿勢にも現れました。

## 内政手腕

謙信は戦略戦術だけでなく、内政にも優れていました。越後国での安定した経済基盤の確立、大きな財源の確保など、領内の繁栄を実現しました。

これらの要素が組み合わさり、上杉謙信の戦略の秘訣となり、彼を戦国時代の「軍神」たらしめたのです。

上杉謙信と武田信玄の戦いについて教えて

上杉謙信と武田信玄の戦いについて教えて

上杉謙信と武田信玄の戦いは、戦国時代を代表する合戦として知られています。この戦いは主に「川中島の戦い」と呼ばれ、以下のような特徴がありました。

## 川中島の戦いの概要

1. 期間と回数:

- 1553年から1564年にかけて、5回の大規模な合戦が行われました。

- 全体で12年間に及ぶ長期の戦いでした。

2. 戦いの目的:

- 武田信玄:北信濃の領土獲得と信濃全域の支配。

- 上杉謙信:北信濃の武士たちの要請に応じた出兵、および越後への侵略阻止。

3. 戦場:

- 主に北信四郡(高井郡・水内郡・更級郡・埴科郡)が戦場となりました。

- 最大の激戦となった第四次合戦は、千曲川と犀川が合流する八幡原周辺で行われました。

## 主な合戦

1. 第一次合戦(1553年):

- 「布施の戦い」または「更科八幡の戦い」とも呼ばれます。

- 謙信が初めて信玄と戦った合戦です。

2. 第四次合戦(1561年):

- 最も激しい戦いとして知られています。

- 信玄の挟み撃ち作戦を謙信が見破り、激戦となりました。

## 戦いの結果と影響

1. 勝敗:

- 明確な勝敗はつかず、両者とも自軍の勝利を主張しました。

2. 領土の変化:

- 信玄は川中島一帯を獲得し、北信濃支配を強化しました。

3. 戦略の変化:

- 第五次合戦以降、両者は正面衝突を避けるようになりました。

- 信玄は駿河・西上野攻略に戦略を転換し、謙信は関東経営に注力しました。

4. 歴史的影響:

- この戦いは、その後の戦国武将や江戸時代の武士に大きな影響を与えました。

上杉謙信と武田信玄の戦いは、戦国時代を象徴する名将同士の対決として、現代でも多くの人々を魅了し続けています。

川中島の戦いが終わった後、武田信玄と上杉謙信の関係はどう変わったの

川中島の戦いが終わった後、武田信玄と上杉謙信の関係は以下のように変化しました:

1. 正面衝突の回避: 第五次川中島の戦い以降、両者は正面から戦うことを避けるようになりました。

2. 戦略の転換: 信玄は駿河・西上野攻略と北信濃支配の強化に注力し、謙信は関東管領として関東地方の経営に重点を置くようになりました。

3. 相互理解の深まり: 信玄は謙信を「敵と思わずに頼りとするように」と息子の勝頼に遺言しています。また、謙信も信玄の死を悼んで城下の音楽を停止させたと伝えられています。

4. 間接的な対立: 直接戦うことはなくなりましたが、越中などの地域をめぐって間接的な対立は続いていました。

5. 共通の敵の出現: 織田信長の台頭により、両者は次第に信長を共通の敵として認識するようになりました。

このように、川中島の戦い後、武田信玄と上杉謙信の関係は直接的な敵対から、互いを認め合いつつも牽制し合う複雑な関係へと変化していったことがわかります。

川中島の戦い以外に、武田信玄と上杉謙信が戦った他の合戦はあるの

武田信玄と上杉謙信は、川中島の戦い以外にも対峙した記録があります。

## 他の合戦

### 越後侵攻

武田信玄は、川中島の戦い以外にも越後への侵攻を試みています。1542年に甲斐国の実権を掌握した後、信濃国に侵攻して各地を制圧し、さらに北信濃に侵攻したことで上杉謙信との間に軍事的な緊張が生まれました。

### 野尻湖方面の戦い

第五次川中島の戦いの際、信玄は川中島を越えて野尻湖方面に進入し、野尻城を落城させて越後国境に迫りました。しかし、謙信の素早い対応により、蘆名盛氏は撃退され、野尻城も奪還されています。

### 飛騨・越中経由の侵攻計画

信玄は飛騨の国人同士の争いに介入し、飛騨から越中を抜けて越後に侵入する計画を立てましたが、謙信に見破られて頓挫しました。

## 継続的な対立

武田信玄と上杉謙信の対立は、主に北信濃の覇権を巡るものでした。川中島の戦い以外にも、両軍は川中島地域を主戦場として何度も衝突しています。

実際、古文書や古記録の研究の進展により、5回の川中島の戦い以外にも、北信濃地域で武田・上杉両軍による軍事行動が確認されています。

このように、武田信玄と上杉謙信の対立は川中島の戦いに限らず、長期にわたって続いた複雑な関係性を持っていたことがわかります。両者の戦いは、単発の合戦ではなく、継続的な軍事的緊張状態と見るべきでしょう。

上杉謙信と武田信玄の戦いが他の戦国武将に与えた影響は何だったの

上杉謙信と武田信玄の戦い、特に川中島の戦いは、他の戦国武将に多大な影響を与えました。

## 戦略と戦術への影響

川中島の戦いは、高度な戦略的思考と戦術的革新の重要性を示しました。

**信玄の挟み撃ち作戦**: 第四次合戦で信玄が試みた挟み撃ち作戦は、大規模な軍隊の動きを巧みに操る高度な戦術を示しました。

**謙信の先制攻撃**: 謙信が信玄の作戦を見抜いて先制攻撃を行ったことは、情報収集と素早い判断の重要性を示しています。

これらの戦略は、後の戦国武将たちの戦術に大きな影響を与えたと考えられます。

## 軍事史への貢献

川中島の戦いを通じて築かれた信玄と謙信の戦略や戦術は、後の時代にも受け継がれ、日本の軍事史に大きな影響を与えました。例えば、謙信の「車懸かりの陣」は、その後の軍略に大きな影響を及ぼしました。

## 武将としての評価への影響

ルイス・フロイスの『日本史』によれば、天下統一を果たした織田信長でさえ、武田信玄を「常に恐れて」いたとされています。この事実は、信玄と謙信の戦いが他の武将たちに与えた心理的影響の大きさを示しています。

## 同盟関係への影響

川中島の戦いは、敵対関係にある武将同士でも状況に応じて協力関係を築く可能性を示しました。例えば、織田信長は信玄との関係を政略結婚によってなんとか保とうとしました。

このように、上杉謙信と武田信玄の戦いは、戦略、戦術、軍事史、そして外交の面で、後の戦国武将たちに多大な影響を与え、戦国時代の軍事と政治の発展に貢献したと言えます。

川中島の戦いが映画やドラマでどのように描かれているの

川中島の戦いは、日本の映画やテレビドラマで頻繁に取り上げられ、様々な形で描かれてきました。

## 映画での描写

1969年に公開された映画『風林火山』では、以下のような特徴的な描写がありました:

- 武田信玄役を萬屋錦之介、上杉謙信役を石原裕次郎が演じました。

- 謙信率いる騎馬軍団と信玄率いる騎馬軍団が川で激突する場面が描かれました。

- 一騎打ちのシーンでは、謙信と信玄が共に馬に乗りながら戦う様子が描かれました。

## テレビドラマでの描写

### NHK大河ドラマ『天と地と』(1969年)

- 上杉謙信の生涯を描いた作品で、川中島の戦いが重要な場面として描かれました。

- 一騎打ちのシーンでは、謙信が馬に乗って信玄の本陣に突撃する様子が、謙信の主観映像として描かれました。

### NHK大河ドラマ『風林火山』(2007年)

- 一騎打ちのシーンでは、上杉謙信が馬に乗り、武田信玄が座った状態で描かれました。

- 謙信の刀を信玄が軍配で受け止める場面が印象的でした。

- 技術の進歩により、馬に乗りながら斬りつける謙信と軍配で受け止める信玄を1つの画面に収めることができました。

## 映画『天と地と』(1990年)

この映画は、原作の後半部分を描いており、以下の特徴がありました:

- 謙信の長尾家家督継承直後から第四回川中島の戦いまでを描いています。

- 信玄と謙信の戦いにのみ焦点を当てており、他のエピソードはほとんど登場しません。

- 一騎打ちの場面は、『川中島五箇度合戦之次第』という上杉側の軍記物を元に創作されました。

これらの作品に共通する特徴として、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちのシーンが、川中島の戦いを描く上で重要な見せ場となっています。また、時代や制作技術の進歩に伴い、より迫力のある戦闘シーンや、複雑なカメラワークが可能になってきたことがわかります。

上杉謙信と武田信玄の戦いが日本の歴史に与えた影響は大きかったの

上杉謙信と武田信玄の戦い、特に川中島の戦いは、日本の歴史に大きな影響を与えました。

## 戦国時代を象徴する戦い

川中島の戦いは、戦国時代を代表する合戦として広く知られています。この一連の戦いは、以下の点で歴史的に重要な意味を持ちました:

1. 戦略と戦術の発展

2. 領土拡大と勢力図の変化

3. 後世への影響

## 戦国大名の力量を示す舞台

川中島の戦いは、両雄の力量を如実に示す機会となりました:

- 武田信玄は「風林火山」の戦略を実践し、領土拡大を目指しました。

- 上杉謙信は秩序回復のための戦いを行い、幕府政治の再建を理想としました。

この対照的な姿勢は、当時の戦国大名の多様な統治理念を反映しています。

## 軍事戦略への影響

1. **戦術の革新**: 両軍は火砲や騎馬軍団、防御戦や奇襲戦術など、多様な戦法を駆使しました。

2. **補給線と情報戦**: 戦局に大きな影響を与えた補給線の確保や情報戦の重要性が認識されました。

3. **後世への継承**: 信玄と謙信の戦略や戦術は、後の時代にも受け継がれ、日本の軍事史に大きな影響を与えました。

## 文化的・政治的影響

1. **軍学の発展**: 川中島の戦いの記録は江戸時代の軍略書「甲陽軍鑑」に記され、武士の間で甲州流軍学として大変流行しました。

2. **織田信長への影響**: 天下統一を果たした織田信長でさえ、武田信玄を「常に恐れて」いたとされています。

3. **戦国時代の象徴**: 川中島の戦いは、戦国時代の複雑な権力構造と大名間の争いを象徴する出来事となりました。

## 結論

上杉謙信と武田信玄の戦い、特に川中島の戦いは、単なる地域紛争を超えて、戦国時代の政治、軍事、文化に広範な影響を与えました。両者の戦略と戦術は後世の武将たちに大きな影響を与え、日本の軍事史に深い足跡を残しました。また、この戦いは戦国時代を象徴する出来事として、日本の歴史と文化の中で重要な位置を占めています。

上杉謙信が七尾城を攻略するまでの経緯は

上杉謙信による七尾城攻略の経緯は以下の通りです:

天正4年(1576年)、謙信は織田信長との対決を決意し、8月に1万5000余の軍勢を率いて春日山を出陣しました。9月から10月にかけて越中を平定し、11月には能登国に侵攻を開始して七尾城を包囲しました。

七尾城は天然の要害として知られる堅城だったため、謙信は直接攻略せず、まず周辺の支城を順次攻略して本城を孤立させる策を取りました。富木城、穴水城、熊木城などの畠山氏の奥能登支城群を各個撃破し、七尾城を包囲しました。

攻略は難航し、約1年もの時間を要しました。この間、北条軍の進軍や敵軍による諸城奪還などで戦況は悪化しましたが、謙信は攻略を諦めませんでした。

1577年(天正5年)、長期の籠城戦により七尾城内で疫病が流行しました。謙信はこの機会を捉え、七尾城内の親上杉派を懐柔し、調略により戦わずして城を開かせることに成功しました。

こうして謙信は、ほとんど一兵も損じず、天下の大要害・七尾城を手に入れ、能登の権益を掌握しました。七尾城攻略成功の鍵は、「孤立化」「即応性」「調略」の三点であったとされています。

上杉謙信が七尾城を攻略するまでの経緯は

上杉謙信による七尾城攻略は、1576年から1577年にかけて行われた重要な戦いでした。その経緯は以下の通りです。

## 攻略の背景

1576年6月、謙信は織田信長との同盟関係を破棄し、本願寺や加賀一向一揆勢と講和しました。上洛への道を確保するため、同年11月に能登国へ進軍し、七尾城を包囲しました。

## 攻略の戦略

謙信は以下の戦略を用いて七尾城を攻略しました:

1. **孤立化**: 七尾城周辺の支城を順次攻略し、本城を孤立させました。

2. **包囲**: 七尾城を包囲し、籠城衆を心理的に追い詰めました。

3. **調略**: 城内の親上杉派を懐柔し、内応を図りました。

## 攻略の経過

1. 謙信はまず越中を平定し、能登に侵攻しました。

2. 富木、穴水、熊木、法院といった畠山氏の奥能登支城群を各個撃破しました。

3. 七尾城での長期戦に備え、石動山城に本陣を置いて城を包囲しました。

4. 攻略に約1年の時間を要し、その間、北条軍の進軍や敵軍による諸城奪還などの困難に直面しました。

## 決着

1577年9月、以下の要因により七尾城は落城しました:

1. 長期の籠城により城内で疫病が蔓延。

2. 親謙信派だった遊佐続光が上杉軍に内応。

3. 調略により、戦わずして城を開かせることに成功。

## 結果

謙信は、ほとんど一兵も損じずに七尾城を手に入れ、能登国の覇権を握ることに成功しました。これにより、上洛への道が開かれることになりました。

この攻略の成功は、謙信の優れた戦略、情報収集力、そして迅速な決断力によるものでした。「孤立化」「即応性」「調略」の三点が、七尾城攻略成功のカギとなりました。

七尾城の攻略にどれくらいの軍勢が必要だったの

七尾城の攻略には非常に大規模な軍勢が必要でした。具体的な兵力数は明確ではありませんが、以下の情報から推測できます:

1. 上杉謙信は加賀・越中の2方面から軍を進めました。

2. 織田信長は総勢4万の大軍を能登へ進発させました。

3. 七尾城は全国屈指の規模を誇る巨大な山城で、南北約2.5km、東西約1km、面積約252.6ヘクタールにも及ぶ広大な城域を持っていました。

4. 城の防御力は非常に高く、「軍神」と呼ばれた上杉謙信でさえ、攻めあぐねる結果となりました。

5. 攻城戦は約1年の長期にわたり、簡単には落城しませんでした。

これらの情報から、七尾城の攻略には少なくとも数万規模の軍勢が必要だったと推測されます。上杉謙信と織田信長という当時の最強クラスの武将が大軍を率いて攻略に当たったことからも、その難攻不落ぶりがうかがえます。

最終的に、七尾城が落城したのは、以下の要因によるものでした:

1. 城内での伝染病の蔓延

2. 城主の死去

3. 内部での裏切りと内紛

これらの内部崩壊がなければ、さらに多くの軍勢と時間が必要だった可能性が高いです。

上杉謙信が七尾城を攻略するためにどのような戦略を用いたの

上杉謙信は七尾城攻略のために、以下の戦略を巧みに用いました:

## 孤立化戦略

謙信はまず七尾城を包囲し、富木城、穴水城、熊木城、法院など、畠山氏の奥能登支城群を各個撃破して本城を孤立させました。これにより、籠城衆を心理的に追い詰める効果がありました。

## 柔軟な戦略変更と即応性

織田軍北上の情報を受けて一度は決戦を覚悟しましたが、七尾城内に疫病が蔓延しているという情報を得ると、即座に方針を変更して七尾城攻略を優先させました。

## 調略による内応

謙信は以前から親交のあった能登畠山氏の家臣・遊佐続光に密書を送り、領地を与える条件で味方につけました。これにより、城内の親上杉派を懐柔し、戦わずして城を開かせることに成功しました。

## 長期的な包囲戦

謙信は七尾城を包囲し、長期的な攻城戦を展開しました。これにより、城内の疲弊を待つ戦略を取りました。

## 優れた情報収集と決断力

謙信の優れた情報収集力と、機を見るに敏な決断の早さが、七尾城攻略成功の鍵となりました。城内の状況や敵の動きを正確に把握し、適切なタイミングで行動を起こしました。

これらの戦略を組み合わせることで、謙信は難攻不落と言われた七尾城を、大きな損害を出すことなく攻略することに成功しました。

七尾城の内部対立はどのように上杉謙信に有利に働いたの

上杉謙信にとって七尾城の内部対立は、戦略的に非常に有利に働きました。以下の要点がその理由です。

## **内部対立の背景**

七尾城では、主に「親上杉派」と「親織田派」の二つの派閥が存在し、特に長続連(ちょうつぐつら)を中心とした親織田派と、遊佐続光(ゆさつぐみつ)を中心とした親上杉派との対立が激化していました。この内部対立は、城内の統一性を欠く要因となり、謙信にとって攻撃のチャンスを生み出しました。

## **謙信の戦略的利用**

謙信はまず、七尾城を孤立させるために周辺の城を攻略し、敵軍の動きを封じました。この孤立化戦略によって、七尾城は外部からの支援を受けられなくなり、心理的にも追い詰められました。

さらに、謙信は遊佐続光に接触し、彼を味方につけることで内部からの崩壊を促しました。続光は長続連に対抗し、最終的には謙信側に内応することになります。これにより、続光がクーデターを起こし、長続連やその支持者たちを排除する事態に至りました。

## **疫病と降伏**

また、城内では疫病が流行し、多くの兵士が病死する事態が発生しました。この状況も謙信に有利に働き、内部からの崩壊を加速させる要因となりました。結果として、七尾城は開城し、上杉軍が容易に侵入することができました。

## **結論**

以上のように、七尾城の内部対立や疫病などの要因は上杉謙信にとって戦略的な利点となり、彼の能登国侵攻を成功させる重要な要素となりました。このような複雑な状況を巧みに利用した謙信の軍略が、最終的な勝利につながったと言えるでしょう。

七尾城の疫病流行はどのようにして上杉謙信に有利に働いたの

上杉謙信が七尾城の疫病流行を利用した背景には、戦略的な要素がいくつかあります。

## 疫病の影響

1576年、七尾城内では疫病が蔓延し、城主の畠山春王丸を含む多くの者が病死しました。この疫病は、籠城していた約15,000人の兵士たちの士気を低下させ、内部での混乱を引き起こしました。水や物資の不足により、城内は劣悪な衛生状態に陥り、さらには処理しきれない糞便であふれかえる事態となりました。

## 謙信の策略

上杉謙信はこの状況を巧みに利用しました。彼は親上杉派の重臣である遊佐続光に密書を送り、彼を味方につけることで内部からの崩壊を促しました。続光はクーデターを起こし、長綱連の一族を排除することに成功しました。これにより、七尾城は外部からの攻撃に対しても脆弱な状態となり、実質的に守備が崩壊しました。

## 結果

最終的に、七尾城は1577年9月に落城しました。疫病による内部崩壊と謙信による巧妙な調略が相まって、戦わずして重要な拠点を手中に収めることができたのです。この勝利は、謙信が能登・加賀・越中を制圧する道を開くこととなり、その後の彼の軍事的成功に大きく寄与しました。

七尾城の攻略にどれくらいの時間がかかったの

七尾城の攻略にかかる時間は、訪れるルートや手段によって異なります。以下に主な情報をまとめます。

## 徒歩での攻略

- **登山口から本丸まで**: 徒歩の場合、登山口から本丸までは約**60分**かかります。

- **急な階段や山道**: 道中には急な階段があるため、歩きやすい靴と服装が推奨されます。

## 車を利用する場合

- **駐車場から本丸まで**: 車を利用すると、本丸北駐車場から本丸までは約**10分**の距離です。

## 総合的な所要時間

- **全体的な所要時間**: 七尾城を楽しむためには、徒歩での往復や周辺の見どころを回ることも考慮すると、全体で**2時間30分**程度を見込むと良いでしょう。

このように、七尾城の攻略にはおおよそ1時間から1時間30分が必要ですが、周辺を散策する場合はさらに時間がかかることがあります。

上杉謙信の死の原因は何だったの

上杉謙信の死の原因は何だったの

上杉謙信の死因については、主に脳卒中説が広く知られていますが、詳細にはいくつかの異なる解釈があります。

## 主な死因説

1. **脳卒中説**

- 上杉謙信は1578年3月9日に倒れ、その4日後に亡くなりました。通説では、彼が厠で脳卒中に倒れたとされていますが、史料の解釈によると、実際には書斎で倒れた可能性が高いとされています。彼の病状は腹痛であったとも言われており、脳卒中だけが死因ではない可能性があります。

2. **虫気説**

- 上杉景勝の書状には「虫気」という表現があり、これが謙信の死因として挙げられることもあります。この「虫気」が具体的に何を指すのかは不明ですが、現代では腹痛を伴う内臓疾患や脳卒中と解釈されることがあります。

3. **その他の説**

- 他にも、酒の飲み過ぎや寄生虫感染、さらには毒殺や刺殺の可能性も言及されていますが、これらは歴史的な証拠が乏しいため、あまり支持されていません。

## 結論

上杉謙信の死因は脳卒中である可能性が高いとされますが、腹痛や虫気など他の要因も考慮されており、正確な死因は今なお議論の余地があります。

上杉謙信が酒を愛した理由は何だったの

上杉謙信が酒を愛した理由は、彼の文化的背景、個人的な嗜好、そして人生観に深く関連しています。

## 文化的背景

**越後地方の風土**

上杉謙信が生まれ育った越後地方は寒冷な気候であり、地元の人々は体を温めるために酒を飲む習慣がありました。この地域の人々は一般的に酒に強く、謙信もその影響を受けていたと考えられます。

## 酒に対する愛情

**辞世の句**

彼の辞世の句には「一期栄華一盃酒」という表現があり、人生の儚さと酒を重ね合わせています。これは、酒が彼にとって人生の喜びや悲しみを共にする存在であったことを示しています。

**飲酒の習慣**

謙信は非常にお酒が好きで、戦場でも「馬上杯」を使って飲むことがあったとされます。この杯は大きく、三合も入るものでした。彼は普段から多量に酒を楽しんでいたため、酒豪として知られていました。

## 健康への影響

**脳卒中との関連**

彼の飲酒習慣は健康にも影響を与えた可能性があります。脳出血や脳卒中との関連性が指摘されており、毎日多量の酒を飲むことが脳卒中のリスクを高めることが研究で示されています。実際、謙信は脳溢血で亡くなったとされ、その原因として過度な飲酒が挙げられることがあります。

上杉謙信の酒への愛情は、彼の人間性や生き様を反映したものであり、単なる嗜好以上の意味を持っていたと言えるでしょう。

謙信が酒を飲みすぎたという説はどの史料に基づいているの

上杉謙信が酒を飲みすぎたという説は、いくつかの史料に基づいています。以下にその主な内容をまとめます。

## 酒好きを示す史料

1. **辞世の句**:

謙信の辞世の句「四十九年一睡夢 一期栄華一盃酒」からも、彼が酒を愛していたことが伺えます。この句は、彼の人生観と酒への愛着を表現しています。

2. **日常生活**:

謙信は日常的に酒を飲む習慣があり、宴席では大酒を飲んでいたことが記録されています。『北越軍談』には、酩酊するほどの飲み方ではなかったとの記載もありますが、彼の酒好きは広く知られていました。

3. **死因に関する説**:

謙信は1578年に急死し、その死因として脳溢血説が有力視されています。この脳溢血の原因として、寒冷環境と過度のアルコール摂取が挙げられています。具体的には、早朝に厠で倒れた際に意識を失ったとされています。

4. **健康影響**:

謙信の飲酒習慣が健康に与えた影響についても言及されています。高塩分の食事と組み合わせることで、高血圧や脳血管障害のリスクを高めた可能性があります.

## 史料からの考察

史料には「死の前日に大酒を飲んだ」や「酒に酔って意識を失った」という具体的な記載は見当たりません。『甲陽軍鑑』や『上杉年譜』では、謙信が突如倒れたことのみが記録されており、酒との関連性については明確な証拠がありません。したがって、謙信が酒を飲みすぎたという説は彼の酒好きに基づいているものの、その影響については議論の余地があります。

謙信が脳卒中になった他の可能性はあるの

上杉謙信の死因については、脳卒中が一般的に受け入れられていますが、他にもいくつかの可能性が考えられています。

## 脳卒中以外の死因の可能性

1. **腹痛や消化器系の疾患**: 謙信は死の前に腹痛を訴えていた記録があり、これが急性の内臓疾患や消化器系の問題であった可能性があります。特に「虫気」という表現が使われており、これは当時の病気を指している可能性がありますが、具体的な病名は不明です。

2. **毒殺や暗殺**: 一部の説では、謙信が敵勢力によって毒を盛られたか、刺客に襲われた可能性も指摘されています。ただし、この説には確固たる証拠はありません。

3. **高血圧性脳出血**: 謙信は高血圧を抱えていたとされ、そのために脳出血を起こした可能性も考えられます。彼の日常的な飲酒習慣や食事内容(塩分の多い梅干しなど)が影響したとも言われています。

4. **ヒートショック**: 当時の厠は温度差が大きく、急激な温度変化によって血圧が上昇し、脳内出血を引き起こす「ヒートショック」が発生するリスクもありました。

## 結論

上杉謙信の死因には脳卒中以外にも腹痛や消化器系疾患、毒殺、高血圧性脳出血、さらにはヒートショックなど、さまざまな可能性が存在します。これらの要因が複合的に影響し合った結果として彼の死に至ったと考えられています。

謙信の死因についての他の説はどれがあるの

上杉謙信の死因については、いくつかの異なる説が存在します。主なものを以下に示します。

## **1. 脳卒中説**

最も広く知られている説では、謙信は厠で脳卒中に倒れ、そのまま亡くなったとされています。この説は『甲陽軍鑑』に記載された「閑所」での病気が基になっていますが、「閑所」は厠だけでなく、書斎や静かな空間を指す可能性もあります。実際の史料によれば、倒れた場所は書斎であった可能性が高いとされています。

## **2. 虫気説**

謙信の死因として「虫気」が挙げられます。この言葉は当時の病気を指し、上杉景勝の書状に「不慮の虫気」と記されていることからこの説が生まれました。ただし、この虫気が何を指すのかは不明であり、現代では解釈が分かれています。

## **3. 腹痛説**

一部の資料では、謙信が腹痛に苦しんでいたことが記されており、これが死因に関与している可能性も考えられています。特に、倒れる前に腹痛を訴えていたという証言が残っています。

## **4. ヒートショック説**

謙信が亡くなる前に倒れた場所がトイレであったことから、温度差によるヒートショックが死因となった可能性も指摘されています。トイレは寒暖差が激しいため、この環境が脳出血を引き起こしたと考える研究者もいます。

これらの説からもわかるように、上杉謙信の死因については確定的な結論には至っておらず、多様な解釈が存在しています。

謙信が書斎で倒れたという説はどの史料に記載されているの

上杉謙信が書斎で倒れたという説は、主に『甲陽軍鑑』や『謙信公御年譜』などの史料に基づいています。

## 主要な史料

1. **『甲陽軍鑑』**:

- 謙信が「閑所」で病に倒れたと記載されています。この「閑所」は、後に「厠」と解釈されることが多いですが、実際には静かな部屋や私室を指す可能性もあります。

2. **『謙信公御年譜』**:

- ここでは、謙信が脳卒中で昏倒した際の状況が詳述されており、彼が書斎で倒れたと解釈されることもあります。

3. **その他の史料**:

- 一部の研究では、謙信が腹痛を訴えて倒れたとされ、書斎での急死が示唆されています。これにより、彼の死因や倒れた場所についての理解が深まります。

これらの史料に基づき、上杉謙信が書斎で倒れたという説は支持されていますが、その解釈には議論も存在します。

上杉謙信が五七桐を所有した理由は

上杉謙信が五七桐を所有した理由は

上杉謙信が「五七桐」を所有した理由は、彼の忠義心と天皇との関係にあります。

## 天皇からの賜物

上杉謙信は、1553年と1559年の2度にわたり上洛し、後奈良天皇と謁見しました。この際、彼は天皇に忠義を尽くす姿勢を示し、その結果として「五七桐」の家紋を賜ったとされています。五七桐は天皇家を象徴する家紋であり、桐は古代中国では「鳳凰が棲む木」とされ、神聖視されていました。

## 忠義の象徴

謙信の行動は、当時の武将たちが天皇に対して持つべき忠誠心の一例であり、彼の上洛は容易ではなかったにもかかわらず、天皇との関係を重視したことが評価された結果とも言えます。彼の忠義心が五七桐の家紋を所有する理由として強調されています。

このように、上杉謙信が五七桐を持つことは、彼自身の信念や行動が反映されたものであり、当時の武士としての理想を体現するものとなっています。

五七桐はどのようにして天皇家の家紋になったの

五七桐(ごしちきり)は、天皇家の家紋として広く知られていますが、その成り立ちには歴史的な背景と文化的な要因が存在します。

## **五七桐の起源**

五七桐は、桐の葉や花をモチーフにした家紋であり、もともとは奈良時代以前に中国から伝来したとされています。この紋様は「桐竹鳳凰文」として文様化され、上流階級に愛されました。五七桐は、中心に7つ、左右に5つの花を描くデザインであり、桐紋の中でも特に権威が高いとされています。

## **天皇家との関係**

五七桐が天皇家の家紋として用いられるようになったのは、後醍醐天皇の時代にさかのぼります。彼は南北朝時代において、足利尊氏に五七桐を下賜したことが重要な転機となりました。この行為によって、五七桐は皇室と武家との結びつきを象徴するものとなり、後に豊臣秀吉などもこの紋章を使用するようになりました。

## **豊臣秀吉と五七桐**

豊臣秀吉は、織田信長から五三桐を褒美として受け取り、その後、後陽成天皇から五七桐を下賜されました。これにより、秀吉は自らの権威を示すために五七桐を積極的に使用し、皇室と同等の地位を得ることができました。これ以降、五七桐は日本政府の象徴としても使われるようになり、その地位を確立しました。

## **現代における五七桐**

現在では、五七桐は日本政府機関の公式な紋章として使用されており、その歴史的背景や文化的意義が引き継がれています。桐は神聖視されており、そのため五七桐も特別な意味を持つ家紋として位置づけられています。

謙信が天皇に謁見した際の具体的な場面は

上杉謙信が天皇に謁見した際の具体的な場面については、以下のような詳細があります。

## 謁見の背景

上杉謙信は、1553年に後奈良天皇に謁見するために京都に上洛しました。この時、彼は越後を統一した後であり、天皇との謁見は自身の正当性を示す重要な機会とされました。彼はこの上洛の際、約2000の兵を率いて八百キロを移動し、困難な道程を経て京都に到達しました。

## 謁見の内容

謙信は天皇に対し、黄金を献上し、忠義を示しました。後奈良天皇はこれを喜び、天杯と御剣(瓜実の剣)を下賜しました。また、「任国(越後)及び隣国の逆心を抱く輩を討ち、威名を子孫に伝え、勇徳を万代に施し、勝を千里に決して、忠を一朝に尽くせ」という綸旨が授けられました。この綸旨は謙信にとって大義名分となり、彼の行動指針となりました。

## 謁見の影響

この謁見によって、上杉謙信は五七桐という称号を与えられ、その忠義が評価されました。彼は生涯で2度上洛しており、この時の経験が彼の戦略や名声に大きな影響を与えたと考えられています。

## まとめ

上杉謙信が後奈良天皇に謁見した際は、忠義と武士としての誇りを示す重要な瞬間であり、その結果として彼は天皇から高い評価と大義名分を得ることができました。この出来事は戦国時代における武将と天皇との関係性を象徴しています。

謙信が五七桐を使用したことで得た利益は

上杉謙信が五七桐を使用したことで得た利益は、主に彼の権威の強化と政治的な立場の向上に関連しています。

## 五七桐の意義

五七桐は、天皇家を象徴する非常に権威のある家紋であり、一般的には足利氏や豊臣氏などの政権を担当する家に下賜されることが多いものでした。上杉謙信は、義を重んじる武将として知られ、二度の上洛を通じて後奈良天皇に謁見し、その忠義が評価されて五七桐を賜ったとされています。

## 得られた利益

- **権威の強化**: 五七桐を持つことにより、謙信は他の大名と比較しても一層の権威を持つことができました。これは、彼が正義のために戦う武将であることを象徴し、支持基盤を強化する要因となりました。

- **政治的な影響力**: 天皇家との関係が強化されることで、謙信は他大名との交渉や連携において有利な立場を得ることができました。これにより、彼は戦国時代の複雑な政治状況においても影響力を発揮しました。

- **忠義の象徴**: 五七桐は、彼が他者を助ける義務感や忠誠心を示すものとして機能しました。これにより、彼は武士や民衆からの支持を集めやすくなり、戦局においても心理的優位性を持つことができました。

このように、上杉謙信が五七桐を使用したことは、彼の政治的・軍事的活動において重要な役割を果たし、その結果として多くの利益をもたらしました。

謙信が五七桐を使用した他の例はあるの

上杉謙信が使用した「五七桐」についての他の例は、以下のようにまとめられます。

## 五七桐の使用例

- **上杉家**: 上杉謙信は五七桐を天皇から賜ったとされ、その後、彼の後継者である上杉景勝もこの家紋を使用しました。上杉家にとって五七桐は重要なシンボルとなっています。

- **豊臣秀吉**: 五七桐は豊臣家でも使用されており、秀吉が天皇から賜ったとされています。豊臣秀吉はこの家紋を通じて、権威を示す意図があったと考えられています。

- **足利氏**: 足利氏も五七桐を使用しており、特に室町時代にはこの家紋が多くの大名に下賜されていました。足利将軍家から他の武士や大名に広まったことが記録されています。

## 五七桐の意義

五七桐は、天皇家の象徴として知られ、古代中国では「鳳凰が棲む」という意味を持つことから、権威や高貴さを表す紋章として重宝されてきました。このため、上杉謙信や豊臣秀吉など、当時の権力者たちが使用することで、その地位を強調する役割も果たしていました。

以上のように、五七桐は上杉謙信だけでなく、多くの著名な武将や大名によって使用されており、その歴史的背景や象徴的な意味合いが深いことがわかります。

五七桐は他の武将にも使われていたの

五七桐(ごしちきり)は、豊臣秀吉が特に使用したことで知られる家紋ですが、他の武将にも広く使われていました。この家紋は、桐の花をモチーフにしており、権威の象徴とされています。

## 五七桐の歴史的背景

五七桐はもともと天皇家の家紋として知られていますが、足利氏や豊臣氏などの政権を担当する家に下賜されることが多かったです。室町時代には足利将軍家がこの紋を使用し、一門や大名たちにも下賜しました。例えば、足利義政は武田元信や薬師寺氏に五七桐を下賜し、戦国時代には多くの武将がこの紋を受け取るようになりました。

## 他の武将による使用

五七桐は、豊臣秀吉以外にも多くの武将に使用されました。織田信長も「五三桐」を用いており、秀吉が後に「五七桐」を賜ったことから、信長の後継者としての地位を強調する役割も果たしました。また、足利義輝は三好長慶や松永久秀などにもこの家紋を下賜しています。

## まとめ

五七桐は豊臣秀吉だけでなく、戦国時代の多くの武将にも使用されていたことがわかります。このように、五七桐は権力や地位を象徴する重要な家紋として広く認識されていました。