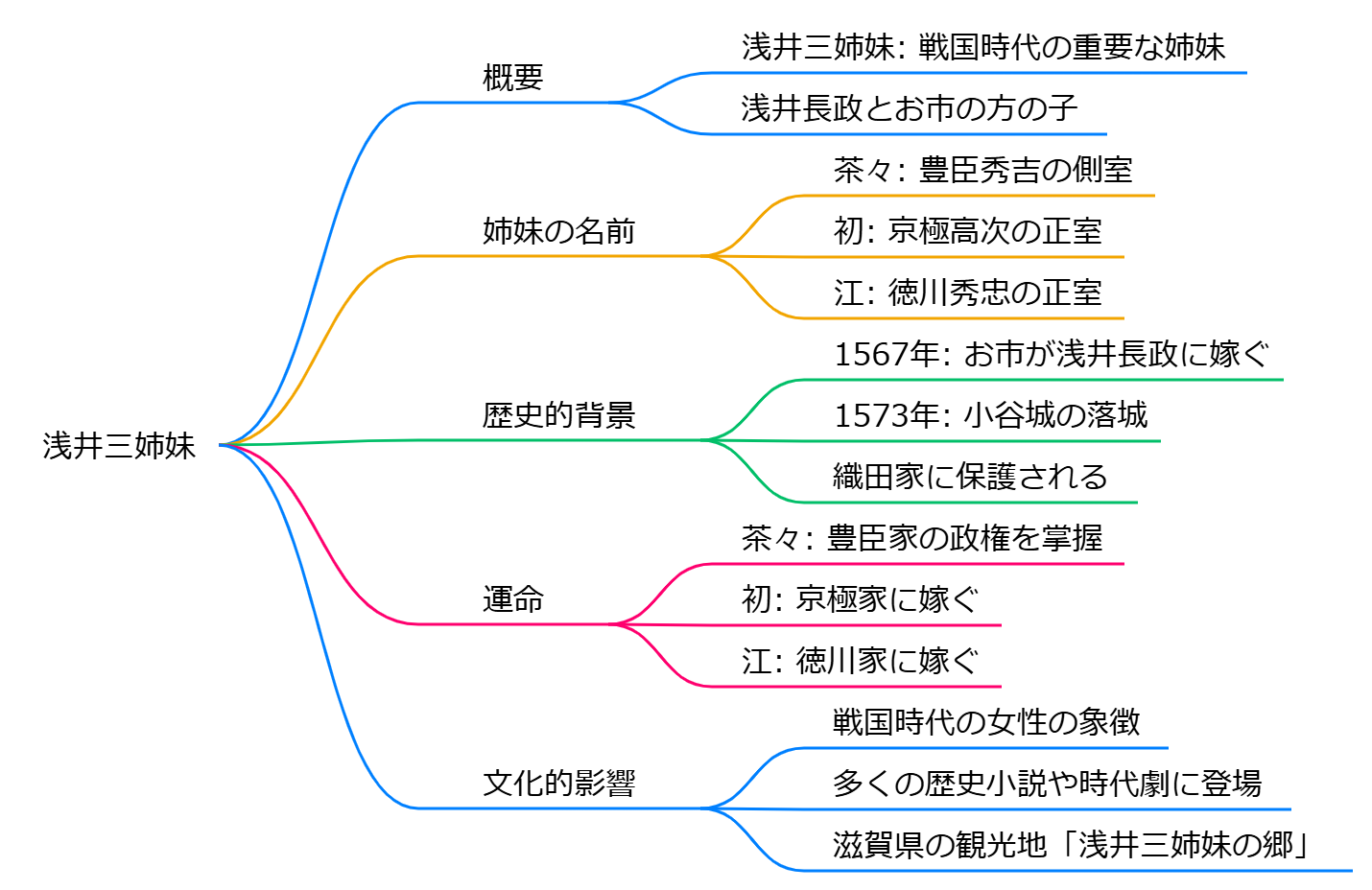

浅井三姉妹の概要

浅井三姉妹は、戦国時代の日本において重要な役割を果たした三人の姉妹であり、彼女たちの人生は日本の歴史に深く刻まれています。

彼女たちは、戦国武将である浅井長政とその正室であるお市の方の間に生まれました。

三姉妹の名前は以下の通りです:

茶々(ちゃちゃ): 後に豊臣秀吉の側室となり、豊臣家の重要な人物となりました。

初(はつ): 京極高次の正室として、京極家に嫁ぎました。

江(ご): 徳川秀忠の正室となり、江戸幕府においても影響力を持ちました.

歴史的背景

浅井三姉妹は、1567年にお市が浅井長政に嫁いだことから始まります。

彼女たちは、織田信長の姪という血筋を持ち、戦国時代の激動の中で育ちました。

1573年には小谷城が落城し、長政は自害し、お市と三姉妹は織田家に保護されました。

その後、三姉妹はそれぞれ異なる運命を辿ります。

茶々は豊臣秀吉の側室となり、秀頼を産み、秀吉の死後は豊臣家の政権を掌握しましたが、最終的には徳川家康との対立により自害しました。

初は京極家に嫁ぎ、江は徳川家に嫁いで、江戸幕府の形成に寄与しました。

文化的影響

浅井三姉妹は、戦国時代の女性の象徴としてしばしば語られ、彼女たちの物語は多くの歴史小説や時代劇に取り上げられています。

特に茶々は、その悲劇的な運命から多くの作品に登場し、広く知られています。

また、彼女たちの故郷である滋賀県には「浅井三姉妹の郷」という観光地があり、歴史的な背景を持つ場所として訪れる人々に人気があります。

浅井三姉妹

浅井三姉妹

浅井三姉妹(あざいさんしまい)は、戦国時代の著名な女性たちで、戦国武将・浅井長政とその正室・お市の間に生まれた三人の娘を指します。彼女たちの名前は、長女が「茶々」(後の淀殿)、次女が「お初」、三女が「お江」です。彼女たちはそれぞれ異なる道を歩みながらも、戦国時代の激動の中で重要な役割を果たしました。

## 浅井三姉妹の概要

### **家族背景**

- **父**: 浅井長政

- **母**: お市(織田信長の妹)

- **姉妹**:

- **茶々(淀殿)**: 豊臣秀吉の側室となり、彼との間に子供をもうけました。

- **お初**: 後に京極高次と結婚し、穏やかな生涯を送りました。

- **お江(崇源院)**: 徳川秀忠の正室として知られています。

### **歴史的背景**

浅井三姉妹は、1569年頃から1633年まで生きたとされ、彼女たちの人生は戦国時代の政治的な動乱と密接に関連しています。特に、茶々は豊臣秀吉との関係を通じて権力に近づきましたが、最終的には大坂の陣での敗北を経験しました.

## 各姉妹の生涯

### **茶々**

- 生年: 1569年頃

- 豊臣秀吉の側室となり、「淀殿」として知られる。

- 大坂城での戦いに関与し、その後も豊臣家に影響を与えました。

### **お初**

- 生年: 不詳(茶々とお江の間)

- 京極高次と結婚し、平穏な生活を送りました。

- 1633年に亡くなり、その際には多くの侍女が剃髪したエピソードがあります.

### **お江**

- 生年: 1573年

- 徳川秀忠と結婚し、江戸幕府において重要な役割を果たしました。

- 彼女もまた波乱に満ちた人生を送りましたが、最終的には大名家との結びつきを強めました.

## 浅井三姉妹の文化的影響

浅井三姉妹は、日本の歴史や文化において多くの作品で取り上げられています。最近では、アイドルユニットとしても表現されるなど、現代においてもその存在感が続いています.

彼女たちの物語は、戦国時代の女性たちがどのように家族や国家に影響を与えたかを示す重要な例となっています。

浅井三姉妹の生涯についてもっと知りたい

浅井三姉妹は、戦国時代の日本において特に波乱に満ちた生涯を送った女性たちであり、彼女たちの運命は歴史的な出来事と深く結びついています。以下に、彼女たちの生涯について詳しく解説します。

## 生い立ち

浅井三姉妹は、近江国(現在の滋賀県)の戦国大名・浅井長政と、その妻で織田信長の妹であるお市の方との間に生まれました。姉妹の名前は以下の通りです:

- **茶々(後の淀殿)**

- **初**

- **江(後の崇源院)**

彼女たちは、父・長政が信長に敗れ、小谷城が落城した後、母を失い、豊臣秀吉によって引き取られました。この時点で、茶々は15歳、初は14歳、江は11歳でした。

## 各姉妹の運命

### 茶々

茶々は豊臣秀吉の側室となり、彼との間に子供をもうけました。彼女は「淀殿」として知られ、大坂の陣では豊臣家を支える役割を果たしましたが、最終的には徳川家康との戦いで敗北し、自害しました。

### 初

初は京極高次と結婚し、小浜城主となりました。彼女は夫を支えつつ静かな生活を送り、1643年に亡くなるまで京極家を復活させるために尽力しました。彼女は三姉妹の中で最も長生きし、享年64歳でした。

### 江

江は徳川秀忠と結婚し、二代将軍となる秀忠との間に子供をもうけました。彼女は政治的な影響力を持ち、その子孫も重要な役割を果たしました。江は54歳で亡くなり、その後も徳川家において重要な位置を占め続けました。

## 歴史的背景と影響

浅井三姉妹の人生は、戦国時代という激動の時代背景と密接に関連しています。彼女たちは、父や母を敵によって失った後も、それぞれ異なる道を歩みながらも、日本の歴史に大きな影響を与えました。特に、茶々が秀吉の側室となったことで、豊臣家と浅井家との関係が続き、その後の徳川家との関係にも影響を与えました。

## 結論

浅井三姉妹は、その波乱に満ちた人生を通じて、日本の歴史における女性たちの役割や地位について考える上でも重要な存在です。彼女たちの物語は、戦国時代の女性がどのようにして生き抜いたかを示す貴重な例となっています。

浅井三姉妹の他の2姉妹についてもっと知りたい

浅井三姉妹の次女であるお初と三女の江について詳しく紹介します。

## **お初(常高院)**

お初は1570年に近江国の小谷城で、浅井長政と織田信長の妹お市の間に生まれました。彼女は「常高院」としても知られています。お初は、姉の茶々が豊臣秀吉の側室となり、妹の江が徳川秀忠の正室になるなど、歴史的な背景を持つ家族に生まれました。

### **生涯の主な出来事**

- **幼少期**: 1583年に母お市を失い、その後は豊臣秀吉に保護されました。

- **結婚**: 1587年、秀吉の計らいで従兄の京極高次と結婚しました。彼は後に近江大津城主となります。

- **政治的役割**: 大坂冬の陣では、講和の使者として活躍し、豊臣家と徳川家の間で重要な役割を果たしました。

- **最期**: 1633年に亡くなるまで、彼女は穏やかな生涯を送りました。

お初は浅井三姉妹の中で最も長生きし、彼女が亡くなった際には侍女たちが剃髪をするというエピソードも残っています.

## **江(崇源院)**

江は1573年に生まれ、浅井三姉妹の末っ子です。彼女もまた、戦国時代における重要な女性として知られています。

### **生涯の主な出来事**

- **結婚**: 江は徳川秀忠と結婚し、後に徳川幕府第3代将軍・徳川家光を産みました。

- **影響力**: 江はその後も幕府内で強い影響力を持ち、政治的な駆け引きにも関与しました。

- **晩年**: 彼女は多くの子孫を残し、その血筋は江戸時代以降も続いていきます。

江はその美貌と知恵から「戦国一の美女」と称されることもあり、彼女自身もまた歴史に名を刻む存在となりました.

このように、お初と江はそれぞれ異なる道を歩みながらも、戦国時代という激動の時代において重要な役割を果たしました。

浅井三姉妹が経験した戦国の出来事について詳しく知りたい

浅井三姉妹は、戦国時代の日本において非常に波乱に満ちた運命を歩んだ女性たちであり、彼女たちが経験した主な出来事を以下に詳述します。

## 浅井三姉妹の概要

浅井三姉妹は、戦国武将・浅井長政とその妻・お市の方の間に生まれた3人の娘、茶々(後の淀殿)、初、お江から成ります。彼女たちは、織田信長と深い関係を持つ家族に属し、戦国時代の激動の中で成長しました。

## 主な出来事

### 1. 小谷城の陥落(1573年)

浅井長政は織田信長と同盟を結んでいましたが、信長との関係が悪化し、1573年には小谷城が織田軍に攻められました。この戦いでは、信長が約30,000の兵を率いて攻撃し、浅井軍は約5,000人で応戦しましたが、結果的に小谷城は陥落しました。長政は自害し、お市と三姉妹は信長に捕らえられることとなりました。

### 2. お市の方と柴田勝家との再婚

小谷城陥落後、お市は柴田勝家と再婚し、北ノ庄城に移ります。しかし、1583年には勝家が秀吉に敗れ、自害することになります。この際、茶々(当時15歳)、初(14歳)、江(11歳)は再び親を失うことになります。

### 3. 豊臣秀吉の養女として

お市の死後、三姉妹は豊臣秀吉に引き取られました。特に茶々は秀吉の側室となり、1588年には「棄」(後の豊臣鶴松)を出産します。このことから、茶々は「淀殿」と呼ばれるようになり、淀城も与えられました。

## 浅井三姉妹の影響

浅井三姉妹は、それぞれ異なる運命を歩みながらも、日本の歴史において重要な役割を果たしました。特に茶々は豊臣政権下で大きな影響力を持ち、その子供たちもまた歴史的な人物として名を馳せました。彼女たちの物語は、日本の戦国時代における女性の立場や役割について考察する貴重な事例となっています。

浅井三姉妹が住んだ場所についてもっと知りたい

浅井三姉妹が住んだ場所について、以下のように詳しく説明します。

## 小谷城

- **所在地**: 滋賀県長浜市湖北町

- **歴史的背景**: 小谷城は、浅井氏の居城であり、戦国時代において重要な拠点でした。浅井亮政によって1523年頃に築かれ、浅井長政が三代目城主として知られています。彼は織田信長の妹であるお市の方と結婚し、三姉妹(茶々、お初、江)をもうけました。

## 浅井三姉妹の生活

- **幼少期**: 三姉妹は小谷城で父・長政と母・お市と共に育ちました。この城は堅固な防御を持ち、彼女たちは戦国時代の激動の中で家族と共に生活していました。

- **落城とその後**: 1573年、小谷城は織田信長によって包囲され、長政は自刃しました。お市と三姉妹は信長のもとへ送られ、その後尾張へ移ります。

## 他の居住地

- **尾張**: 小谷城が落ちた後、三姉妹は尾張に移り、織田信長の弟である信包の庇護を受けて平穏な日々を過ごしました。

- **越前**: お市は柴田勝家と再婚し、越前の北ノ庄(現在の福井県)に移ります。ここでも三姉妹は母と共に生活しましたが、その後も戦乱に巻き込まれていきます。

## 文化的意義

小谷城跡は現在も観光名所となっており、歴史ファンや観光客に親しまれています。また、浅井三姉妹はNHKの大河ドラマなどでも取り上げられ、多くの人々にその存在が知られています。

このように、浅井三姉妹が住んだ場所は彼女たちの人生や日本の歴史において重要な役割を果たしました。

浅井三姉妹の結婚の詳細について知りたい

浅井三姉妹の結婚について、それぞれの姉妹ごとに詳細をお伝えします。

## 茶々(長女)の結婚

茶々は豊臣秀吉の側室となりました。秀吉との間に豊臣秀頼をもうけています。

## お初(次女)の結婚

お初は18歳の時、豊臣秀吉の計らいにより7歳年上の京極高次と結婚しました。

## お江(三女)の結婚

お江は3度の結婚を経験しました。

1. **最初の夫:佐治一成**

- 1584年に織田家家臣の佐治一成と結婚

- 佐治一成が秀吉に追放されたため離縁

2. **2番目の夫:豊臣秀勝**

- 秀吉の養子である豊臣秀勝と再婚

- 秀勝との間に娘・完子をもうけるが、秀勝は1592年に戦病死

3. **3番目の夫:徳川秀忠**

- 1595年に徳川秀忠と結婚

- この結婚は豊臣秀頼の後ろ盾として徳川家に期待をかける秀吉の戦略の一環

- 秀忠との間に2男5女をもうけ、その中には後の3代将軍・家光も含まれる

お江の3度目の結婚は特に重要で、徳川家の正室となり、後に将軍の生母という非常に尊貴な立場を得ることになりました。

これらの結婚は、いずれも戦国時代の政治情勢や権力者の思惑によって左右された政略結婚の側面が強かったと言えます。浅井三姉妹は、その美貌と出自から、戦国の世を生き抜くための重要な政治的駒として利用されたのです。

浅井三姉妹が影響を与えた歴史的出来事について知りたい

浅井三姉妹(茶々、初、江)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の歴史に大きな影響を与えました。彼女たちの存在は、豊臣氏と徳川氏の権力争いに深く関わっています。

## 豊臣政権への影響

長女の茶々(後の淀殿)は、豊臣秀吉の側室となり、秀頼を産みました。秀吉の死後、彼女は豊臣政権の中で重要な役割を果たしました。

- 豊臣家の政治介入:淀殿は秀頼の後見人として政治に介入し、豊臣氏の家政の実権を握りました。

- 大坂の陣:淀殿は徳川家康に対して最後まで抵抗を続けました。

## 徳川幕府の確立

三女の江は、二代将軍となる徳川秀忠に嫁ぎ、三代将軍・家光を生みました。この結婚は徳川幕府の基盤強化に貢献しました。

- 徳川将軍家の血筋:江が産んだ家光は、徳川幕府の礎を固めた重要な将軍となりました。

- 皇室との関係:江の娘和子は皇后となり、孫娘は天皇となりました。

## 文化的影響

淀殿は、多くの寺社の造営や修復に関わりました。

- 文化遺産の創出:1599年から1614年の間に、80以上の寺社が造営され、そのほとんどが現在国宝や重要文化財に指定されています。

- 方広寺鐘銘事件:この寺院の建立が大坂冬の陣のきっかけとなりました。

## 政治的象徴としての役割

三姉妹は、織田信長の姪という立場から、当時の戦国大名たちにとって重要な政治的象徴でした。

- 信長のカリスマ性の継承:三姉妹を自らの一族に加えることは、信長のカリスマ性を継承し、権力を強化する手段となりました。

このように、浅井三姉妹は、その血筋と結婚関係を通じて、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての日本の政治情勢に大きな影響を与えました。彼女たちの存在は、豊臣氏の最後の抵抗、徳川幕府の確立、そして文化遺産の創出など、多岐にわたる歴史的出来事に深く関わっていたのです。

浅井三姉妹の母・市の生涯について教えて

浅井三姉妹の母・市の生涯について教えて

市(お市の方)は、戦国時代を生きた織田信長の妹として知られる女性です。その生涯は波乱に満ちたものでした。

## 誕生と政略結婚

市は天文16年(1547年)に織田信秀の娘として生まれ、信長の13歳年下の妹でした。その美貌は「戦国時代きっての美人」と称されるほどでした。

永禄10年(1567年)末か翌年初め頃、市は北近江(現在の滋賀県)の戦国大名である浅井長政に嫁ぎました。この結婚は、信長が上洛のための布石として長政と同盟を結ぶための政略結婚でした。

## 浅井家での生活

市は浅井長政との結婚生活で3人の娘(茶々、初、江)と2人の男子をもうけました。長政の居城である小谷城に住んでいたことから、「小谷の方」とも呼ばれました。

## 悲劇の転機

元亀元年(1570年)、信長の越前侵入をきっかけに、長政は信長に離反します。浅井・朝倉連合軍は姉川の戦いで信長・家康軍に大敗し、以後、長政は信長と対立することになりました。

## 浅井家の滅亡と織田家への帰還

天正元年(1573年)、長政は信長軍に敗れ、小谷城で自害します。市は娘たちと共に城を脱出し、織田氏のもとへ帰りました。信長は妹である市をしばらく弟・信包に預け、清洲城で三人の娘と共に養育されたといわれています。

## 再婚と最期

天正10年(1582年)、本能寺の変で信長が自刃した後、市は織田氏の宿老・柴田勝家に再婚しました。しかし、翌年の天正11年(1583年)、豊臣秀吉に攻められ、夫・勝家と共に自害したとされています。

市の生涯は、戦国時代の動乱に翻弄された女性の運命を象徴しています。政略結婚、夫の敗北、再婚、そして悲劇的な最期と、その人生は波乱に満ちたものでした。しかし、その子孫は後の日本史に大きな影響を与えることになり、市の生涯は戦国時代から江戸時代への橋渡しとなる重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

市が浅井長政のもとへ嫁いだ理由は

お市が浅井長政のもとへ嫁いだ主な理由は、織田信長による政略結婚でした。この婚姻には以下の目的がありました:

1. 織田家と浅井家の同盟関係を強化するため

2. 信長の上洛時の背後の安全を確保するため

3. 美濃攻略の足掛かりとするため

## 婚姻の背景

1564年頃、織田信長は美濃の斎藤氏を牽制するため、浅井長政に同盟を持ちかけました。この同盟は浅井家にとっても有利な条件であり、お市の方との婚姻によって同盟関係が結ばれることになりました。

## 婚姻の時期

この結婚は永禄10年(1567年)9月または永禄11年(1568年)早々の1月から3月ごろに行われたとされています。当時、長政は23歳、お市は18〜21歳くらいだったと推測されています。

## 婚姻の影響

この政略結婚により、織田家と浅井家は同盟を結び、信長は北近江を通過して上洛する際の安全を確保することができました。また、信長は婚姻の費用を全額負担したとされており、この同盟関係を重視していたことがうかがえます。

この結婚は、当時の戦国時代における政治的な駆け引きの一環であり、両家の利害関係が一致した結果でもありました。しかし、政略結婚ではあったものの、長政とお市の夫婦仲は良好だったとされています。

市が信長の妹とされる説と従兄妹の説の違いは

市と織田信長の関係については、妹説と従兄妹説の2つの主な説があります。

## 妹説(通説)

- 市は織田信秀の五女とされる

- 天文16年(1547年)生まれで、信長より13歳年下とされる

- 『織田家雑録』『豊臣太閤素生記』などの系図に「信長公妹」と記載されている

## 従兄妹説(異説)

- 江戸時代の『織田系図』に信長の従兄弟・織田広良(與康)の娘と記されている

- 『以貴小伝』では「いとこにておはせしを妹と披露して長政卿におくられし」と記述されている

両説の主な違いは以下の点にあります:

1. **血縁関係の近さ**: 妹説では織田家の直系、従兄妹説ではやや遠い親戚関係となる

2. **政略結婚の解釈**: 妹説では信長の実妹を政略結婚に利用したことになるが、従兄妹説ではその矛盾が解消される

3. **他の信長の妹との扱いの違い**: 信長の他の妹は一族や信頼できる近臣に嫁がせているのに対し、市のみが政略結婚の対象となっている点が従兄妹説の根拠の一つとなっている

ただし、従兄妹説については他に傍証するものがなく、江戸時代の俗説である可能性も指摘されています。現在でも、この問題については議論が続いており、確定的な結論は出ていません。

市が長浜城で過ごした日常生活の様子は

豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)が長浜城で過ごした日常生活の具体的な様子については、提供された情報からは詳細を知ることができません。しかし、秀吉の長浜城での在城期間や城下町の発展に関する情報から、いくつかの点を推測することができます。

## 秀吉の長浜城在城期間

秀吉は天正3年(1575年)秋頃に長浜城を完成させ、小谷城から家族とともに移り住みました。そして、天正10年(1582年)まで、約7年間この城に住んでいました。

## 城からの出陣

この期間中、秀吉は長浜城を拠点として、織田信長の先兵として北陸攻めや中国攻めに出陣していました。このことから、秀吉は軍事的な準備や戦略の立案に多くの時間を費やしていたと考えられます。

## 城下町の整備

秀吉は長浜の発展に力を入れており、以下のような施策を行っていました:

1. 小谷の城下から寺院や商家を長浜に移転させ、新しい城下町を形成しました。

2. 楽市楽座を許可し、商業活動を促進しました。

3. 町屋敷の年貢米300石を免除するなど、経済的な優遇策を実施しました。

これらの政策から、秀吉が城下町の経営や発展に積極的に関与していたことがわかります。

## 水運の活用

長浜城は琵琶湖の水運を利用できる位置にあり、城内の水門から直接船の出入りができるような構造でした。このことから、秀吉は物資の輸送や交通の要所としての長浜の地理的優位性を活かした政策を行っていたと推測されます。

## まとめ

具体的な日常生活の様子は不明ですが、秀吉は長浜城を拠点に軍事活動を行いながら、同時に先進的な城下町経営を実践していたことがわかります。これらの活動を通じて、秀吉は後の天下統一につながる経験と基盤を築いていったと考えられます。

市が長政と結婚した際の年齢はどれくらいだった

お市の方が浅井長政と結婚した際の正確な年齢は不明ですが、20歳前後だったと考えられます。

婚姻の時期については諸説あり、永禄10年(1567年)9月または永禄11年(1568年)早々の1月から3月ごろとされています。お市の方の生年は天文16年(1547年)とされているため、結婚時の年齢は20歳か21歳程度だったと推測されます。

当時の武家の結婚年齢としては比較的遅く、通常は10代で結婚することが多かったようです。お市の方の場合、20歳前後での結婚は当時としては珍しかったと言えるでしょう。

なお、この結婚は織田家と浅井家の同盟を目的とした政略結婚でしたが、長政とお市の夫婦仲は良好だったとされています。

市が長政と結婚したことでどのような影響があった

お市の方と浅井長政の結婚は、政治的・個人的に様々な影響をもたらしました。

## 政治的影響

1. 織田・浅井同盟の成立: この婚姻により、織田家と浅井家の間に同盟関係が結ばれました。

2. 浅井家の地位向上: 長政は織田信長とともに上洛し、六角家を攻撃して伊賀国へ撤退させるなど、政治的影響力を増しました。

3. 織田家との従属関係: 結婚後、長政は信長の下につくような関係になり、対等ではない同盟関係が形成されました。

## 個人的影響

1. 名前の変更: 浅井長政は結婚を機に、浅井賢政から浅井長政に改名しました。

2. 子女の誕生: 2人の間に3人の娘(茶々、初、江)が生まれました。また、長政の庶子である万福丸も養子として迎えられました。

3. 良好な夫婦関係: 政略結婚であったにもかかわらず、お市と長政の夫婦仲は良好だったとされています。

## 後の展開

1. 同盟関係の崩壊: 1570年頃から織田と浅井の関係が険悪になり、最終的に長政は信長を裏切ることになります。

2. お市の立場の変化: 織田と浅井の対立により、お市は敵対する織田から輿入れした姫として冷たい視線に耐えなければならなくなった可能性があります。

3. 長政の配慮: 対立後も長政はお市を深く愛し、城内の冷たい視線からお市を庇ったと考えられています。

この結婚は、一時的に両家の同盟をもたらし、浅井家の政治的地位を向上させましたが、最終的には悲劇的な結末を迎えることになりました。しかし、2人の間に生まれた子どもたちを通じて、その血筋は現在まで続いています。

浅井三姉妹が登場する歴史ドラマはどれがある

浅井三姉妹が登場する歴史ドラマはどれがある

浅井三姉妹が登場する代表的な歴史ドラマには、以下のものがあります:

## NHK大河ドラマ

1. 「江〜姫たちの戦国〜」(2011年)

- NHK大河ドラマの50作目として制作されました。

- 主人公は浅井三姉妹の末妹である江で、三姉妹の生涯を中心に描いています。

2. 「どうする家康」(2023年)

- この作品でも浅井三姉妹が登場しています。

- 鈴木杏さんが初を、マイコさんが江を演じています。

これらの作品は、戦国時代を舞台に、浅井三姉妹の波乱に満ちた人生や、彼女たちを取り巻く織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人たちとの関わりを描いています。

## 浅井三姉妹の生涯

浅井三姉妹は、近江国小谷城(現在の滋賀県長浜市)の城主・浅井長政とお市の方の間に生まれた茶々、初、江の三人の娘です。彼女たちは幼少期に両親を失い、その後秀吉の庇護下に置かれました。

- **茶々**:後に淀殿として知られ、豊臣秀吉の側室となりました。

- **初**:京極高次に嫁ぎ、後に常高院と号しました。三姉妹の中で最も長生きし、64歳で亡くなりました。

- **江**:徳川秀忠の正室となり、江戸城大奥の基礎を築いたとされています。

これらの歴史ドラマは、戦国時代から江戸時代初期にかけての激動の時代を生きた三姉妹の運命を、様々な角度から描いています。

「どうする家康」以外に浅井三姉妹が登場するドラマはある

はい、「どうする家康」以外にも浅井三姉妹が登場する大河ドラマがあります。2011年のNHK大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」では、浅井三姉妹が主要な登場人物として描かれています。

このドラマでは、三女の江(ごう)を中心に、長女の茶々(ちゃちゃ)、次女の初(はつ)の生涯が描かれました。主な配役は以下の通りです:

- 江:上野樹里

- 茶々:宮沢りえ

- 初:水川あさみ

- 三姉妹の母・お市:鈴木保奈美

「江〜姫たちの戦国〜」は、戦国時代から徳川幕府の草創期までを江の視点から描いており、三姉妹それぞれの波乱に満ちた人生を通じて、戦国時代の権力闘争や政略結婚、そして彼女たちの強さと愛を描いています。

このドラマは、浅井三姉妹の知られざる人物像に迫り、二度の落城を経験しながらもたくましく生き抜いた彼女たちの姿を描き出しています。

浅井三姉妹の実際の生涯とドラマの違いは

浅井三姉妹の実際の生涯とドラマの描写には、いくつかの重要な違いがあります。

## 史実とドラマの主な相違点

**生涯の概要**

実際の浅井三姉妹(茶々、初、江)は、戦国時代の激動の中を生き抜いた女性たちでした。彼女たちは幼くして父を失い、母の再婚と死、そして自身の運命の変転を経験しましたが、生涯を通じて姉妹の絆を保ち続けました。

**茶々(淀殿)の描写**

ドラマでは、茶々(淀殿)が「日本三大悪女」の一人として描かれることがありますが、実際の茶々はより複雑な立場にありました。彼女は父の仇である豊臣秀吉の側室となり、秀頼を生みましたが、最終的に大坂夏の陣で徳川家康との戦いで命を落としています。

**三姉妹の関係性**

ドラマでは姉妹間の対立が強調されることがありますが、史実では三姉妹は生涯にわたって親密な関係を保っていたとされています。特に初は、姉妹の対立を避けるために尽力し、大坂の陣の際には和睦に努めました。

**個々の運命**

ドラマでは各姉妹の運命が劇的に描かれがちですが、実際の生涯も十分にドラマチックでした。茶々は豊臣家の滅亡と共に命を落とし、江は将軍の妻となって栄華を極めました。初は比較的平穏な人生を送り、三姉妹の中で最も長寿を保ちました。

## 結論

ドラマは視聴者の興味を引くために、対立や悲劇を強調する傾向がありますが、実際の浅井三姉妹の生涯も十分にドラマチックでした。彼女たちは激動の時代を生き抜き、それぞれの立場で精一杯努力し、姉妹の絆を守り続けました。ドラマと史実の違いを理解することで、より深く彼女たちの人生を考察することができるでしょう。

他の歴史ドラマで浅井三姉妹が登場するシーンはどの作品で見られる

浅井三姉妹は複数の大河ドラマで登場しています。主な作品は以下の通りです:

**「江~姫たちの戦国~」(2011年)**

この作品は浅井三姉妹の末娘である江を主人公としており、三姉妹の物語が中心的に描かれています。上野樹里が江を、水川あさみが次女の初(常高院)を演じました。

**「功名が辻」(2006年)**

このドラマでは浅井長政とお市の方が登場し、三姉妹の物語の一部が描かれています。

**「どうする家康」(2023年)**

この最新の大河ドラマでは、マイコが浅井三姉妹の末娘・江を演じています。江は徳川家康の息子・秀忠の正室となり、重要な役割を果たします。

これらの作品を通じて、浅井三姉妹の波乱に満ちた人生や、戦国時代における女性たちの強さと苦悩を見ることができます。各作品で異なる視点から三姉妹の物語が描かれており、それぞれ独自の魅力があります。

浅井三姉妹の各姉妹の個性はどのように描かれている

浅井三姉妹の各姉妹の個性は、歴史的な記述や伝承に基づいて以下のように描かれています。

## 茶々(長女)

茶々は、後に淀殿として知られる人物で、以下のような個性が描かれています:

- やんちゃでいたずら好きな性格

- 勇敢で戦う意志を持つ

- 気高い女性として描かれることもある

## 初(次女)

初については、以下のような特徴が挙げられています:

- 幼い少女らしい風貌を持つ

- 勇敢で前向きな性格

- 『みんな、がんばろうね!』『私も戦うもん!』といった台詞から、積極的な面が伺える

## 江(三女)

江については、具体的な個性の描写が少ないですが、三姉妹全体として以下のような特徴が挙げられています:

- 波乱に満ちた人生を歩んだ

- 戦国時代を生き抜いた強さを持つ

これらの描写は、必ずしも歴史的事実を正確に反映しているとは限らず、後世の解釈や文学作品、ゲームなどの影響を受けている可能性があります。三姉妹は、戦国時代の激動の中で、それぞれ豊臣秀吉、京極高次、徳川秀忠の妻となり、天下をめぐる豊臣家と徳川家の覇権争いに深く関わったことから、戦国の女性の代名詞として語られることが多いです。

「どうする家康」の浅井三姉妹の演技はどのように評価された

「どうする家康」における浅井三姉妹の演技は、様々な評価を受けました。

特に注目を集めたのは、茶々役を演じた白鳥玉季の演技です。13歳という若さにもかかわらず、その演技力は大絶賛されました。視聴者からは「演技力が凄い」「目の演技に惹き込まれた」「存在感が凄い」といった声が上がり、「怖い」「鳥肌が立った」などの感想も寄せられました。白鳥玉季は淀殿の強さ、怖さ、したたかさ、狡猾さ、そしてカリスマ性を完璧に表現し、ドラマ全体を呑み込むような圧巻のオーラと存在感を示しました。

北川景子演じる成長後の茶々も、お市と対照的な演技で注目を集めました。無邪気な振る舞いと芯の強さを併せ持つ演技に、北川景子自身もこだわりを持って取り組んだとされています。

一方で、全体的な演技の方向性については批判的な意見もありました。時代劇特有の所作や演技指導が十分でないため、役者が思い思いの演技をしてしまう傾向が指摘されています。例えば、貴人の前でも平然と尻を向けたり、アドリブでダチョウ倶楽部のようなことをしたりするなど、時代劇らしさを欠く演技が見られたとの指摘がありました。

浅井長政役の大貫勇輔の演技については、特に言及されていませんが、三姉妹の父親として重要な役割を果たしています。

総じて、「どうする家康」の浅井三姉妹の演技は、特に若手演者の印象的な演技が高く評価された一方で、時代劇としての適切さについては議論の余地があったと言えます。

浅井三姉妹の妹お初の結婚について詳しく知りたい

浅井三姉妹の妹お初の結婚について詳しく知りたい

浅井三姉妹の次女であるお初(初姫)は、天正15年(1587年)に18歳で京極高次と結婚しました。この結婚は豊臣秀吉の計らいによるものでした。

京極高次との結婚について、以下の点が特筆されます:

1. 京極高次はお初の従兄にあたり、浅井家の旧主筋である京極家の当主でした。

2. 高次は7歳年上で、当時としては珍しい恋愛結婚だったと言われています。

3. 結婚の背景には政治的な意図がありました:

- 京極家はすでに力が衰退しており、浅井氏の方が強大な勢力を持っていました。

- 高次自身も浅井氏の居城で生まれたとされています。

- お初の姉・茶々が秀吉の側室であり、政権に近い立場にあったことから、高次は妻や肉親の縁故で出世した「蛍大名」と陰口をたたかれたといいます。

4. 豊臣秀吉は、京極高次が豊臣家に仕えやすくするため、浅井氏との婚姻関係を結ぶことが最適だと判断したと考えられています。

結婚後、お初と高次の間に子供はありませんでしたが、夫婦仲は良好だったとされています。お初は血縁関係にある人や家臣の子女たちの教育に積極的に関わりました。

1609年(慶長14年)に京極高次が亡くなると、お初は剃髪して出家し、「常高院」と呼ばれるようになりました。その後、豊臣家と徳川家の和議に尽力するなど、政治的にも重要な役割を果たしました。

京極高次はどんな人物だったの

京極高次は戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した複雑な経歴を持つ大名でした。

## 出自と経歴

京極高次は1563年に浅井氏の居城内で生まれました。彼は名門京極家の出身でしたが、当時は浅井氏に実権を奪われていた状況でした。8歳で織田信長に人質として出されましたが、その後、信長の死去や秀吉の台頭など、激動の時代を生き抜きました。

## 「蛍大名」の異名

高次の出世には、妹(または姉)の竜子が豊臣秀吉の側室となり、妻の初(浅井長政の次女)を正室としたことが影響したとされています。このため、「蛍大名」と呼ばれ、同僚大名たちから「妹の七光り・・、妻の七光り・・」と陰口を叩かれることもありました。

## 実力と功績

しかし、京極高次は単なる女性の七光りで出世した人物ではありませんでした。彼は実力のある武将で、特に関ヶ原の戦いで重要な役割を果たしました。

## 関ヶ原の戦いでの活躍

関ヶ原の戦いの直前、京極高次は大津城主として重要な立場にありました。彼は西軍と東軍の両方から勧誘を受けましたが、最終的に西軍から離れ、大津城に籠城しました。この行動により、名将立花宗茂らの2万7千人を超える西軍の軍勢を食い止め、関ヶ原の主戦場に向かわせることを防ぎました。

## 戦後の評価と功績

関ヶ原の戦い後、徳川家康は京極高次の功績を高く評価し、若狭一国8万5千石を与えました。高次は小浜に移り、小浜城を築城し、城下町を整備拡張しました。

京極高次は、戦国時代の複雑な政治情勢の中で、家名の存続と領地の確保のために行動した人物でした。彼の生き方は、戦国時代の武将の典型的な例として評価されています。

お初と京極高次の結婚はどのように決まったの

お初と京極高次の結婚は、主に豊臣秀吉の計らいによって決まりました。この結婚には以下のような背景がありました:

## 血縁関係と家柄

1. 従兄弟関係:

お初と京極高次は従兄弟でした。高次の母である京極マリアは、お初の父である浅井長政の姉でした。

2. 家柄の釣り合い:

京極氏は浅井氏より名家であり、もともと浅井氏は京極氏の家来でした。

## 政治的背景

1. 豊臣秀吉の関与:

1587年(天正15年)、豊臣秀吉の計らいによって、18歳のお初と25歳の高次の結婚が決まりました。

2. 京極龍子の助力:

高次の妹で秀吉の側室となっていた京極龍子(松の丸)も、この結婚の実現に尽力しました。

3. 政治的利点:

京極高次を豊臣家に気持ちよく仕えさせるため、浅井氏との婚姻関係を結ぶことが最適と判断されました。

## 個人的要因

1. 恋愛結婚の側面:

当時としては珍しく、この結婚は恋愛結婚の要素があったとされています。

2. 幼少期からの縁:

二人は幼い頃から面識があった可能性が高く、お初は幼少期から高次に好意を抱いていたとされています。

このように、お初と京極高次の結婚は、血縁関係、政治的な思惑、そして個人的な感情が絡み合って実現したものでした。豊臣秀吉の政治的判断と、京極龍子の後押しが大きな要因となり、結果的に従兄弟同士の縁組が成立したのです。

お初が大坂城でどんな役割を果たしたの

お初は大坂城において、主に和睦の仲介者としての重要な役割を果たしました。具体的には以下の点が挙げられます:

1. 豊臣方の使者として、豊臣秀頼と徳川家康の対立が深まる中、両家の仲介に奔走しました。

2. 1614年の大坂冬の陣では、徳川家康の側室である阿茶局(雲光院)とともに、豊臣方と徳川方の和睦の成立に貢献しました。

3. 1615年の大坂夏の陣でも、お初は大坂城に向かい、最後まで和睦に尽力しました。しかし、その努力も虚しく、大坂城は落城してしまいました。

お初は、浅井三姉妹の次女として、豊臣家と徳川家の両方に縁があったことから、両家の対立を和らげるために尽力しました。彼女の役割は主に外交的なものであり、直接的な戦闘や城の防衛には関与していなかったようです。

お初の和睦への努力は、大坂城の運命を変えることはできませんでしたが、彼女の平和を求める姿勢は、当時の混乱した政治状況の中で際立っていたと言えるでしょう。

お初とお江の関係はどうだったの

お初とお江は浅井三姉妹の次女と三女として、非常に近い関係にありました。二人の関係には以下のような特徴がありました:

1. 共通の悲劇的な幼少期を経験しました。父の浅井長政を小谷城の落城で、母のお市の方を北の庄城の落城で失いました。

2. 豊臣秀吉に保護された後、それぞれ異なる道を歩みました。お初は京極高次と結婚し、お江は最終的に徳川秀忠の正室となりました。

3. 豊臣家と徳川家の対立時に、二人とも和平のために尽力しました。お初は豊臣氏の使者として両家の仲介に奔走し、お江は徳川家の立場から関係改善に努めました。

4. お初はお江と頻繁に会うようになり、お江が亡くなる少し前にも対談したと伝えられています。これは姉妹の絆が晩年まで続いていたことを示唆しています。

5. 二人とも波乱に満ちた人生を送りましたが、お初の方がより穏やかな生涯を過ごし、三姉妹の中で最も長生きしました。

このように、お初とお江は共通の苦難を経験しながらも、それぞれの立場で戦国時代を生き抜き、姉妹としての絆を保ち続けたことがうかがえます。

お初が亡くなった際の侍女達の行為はどんな意味を持っていたの

常高院(お初)が亡くなった際、侍女たちの行為には深い意味がありました。

**出家と追悼**

常高院の死後、彼女に仕えていた7人の侍女たちは一斉に剃髪して出家し、尼僧となりました。この行為は、主君への深い哀悼の意を表すとともに、死後も主君に仕え続けたいという強い願いを示しています。

**墓の建立**

侍女たちは常高寺(福井県小浜市)の境内に自らの墓を建てました。これには以下の意味が込められています:

1. 忠誠の証し:主君の眠る寺に自らの墓を置くことで、生前の忠誠心を死後も貫く意思表示をしました。

2. 永遠の奉仕:常高院の側に墓を建てることで、来世でも主君に仕え続けたいという願いを表現しています。

3. 追悼の形:自らの墓を建てることは、常高院への深い哀悼の意を示す行為でもありました。

**寺院の運営**

侍女たちは、常高院を総称する持仏堂と七院からなる寺院を営みました。これは、常高院の遺志を継ぎ、その精神を後世に伝えようとする意志の表れと言えます。

これらの行為は、常高院の人望の高さと、侍女たちとの強い絆を物語っています。また、当時の主従関係や武家社会の価値観を反映しており、歴史的にも重要な意味を持っています。

浅井三姉妹の末女お江の後半生について教えて

浅井三姉妹の末女お江の後半生について教えて

お江の後半生は、徳川家との関わりを中心に展開しました。

1595年、23歳のお江は豊臣秀吉の養女となり、徳川秀忠に嫁ぎました。これは、豊臣秀頼の後ろ盾として徳川家に期待をかける秀吉の戦略の一環でした。

お江は秀忠との間に2男5女、計7人の子供をもうけました。1616年に秀忠が江戸幕府第2代将軍となると、お江は将軍の正室という非常に尊貴な立場を得ました。

さらに、お江の子の一人である徳川家光が第3代将軍となったことで、お江は将軍の生母という更に重要な地位を獲得しました。これにより、お江は徳川幕府内で大きな影響力を持つようになりました。

お江は1626年(寛永3年)、54歳で江戸城西の丸にて生涯を閉じました。その後、崇源院という法号が贈られています。

お江の子孫は、徳川将軍家や加賀前田家を通じて長く続きました。特筆すべきは、豊臣秀勝との間に生まれた娘・完子の家系が、現在の皇室にまでつながっているという事実です。

このように、お江は戦国時代から江戸時代初期にかけて、政治的にも血縁的にも重要な役割を果たした人物といえます。

お江が徳川秀忠と結婚した理由は

お江が徳川秀忠と結婚した理由は、主に豊臣秀吉の政略によるものでした。以下にその詳細を示します。

1. **政略結婚の一環**

お江は、豊臣秀吉の姪であり、彼女の結婚は豊臣家と徳川家との関係を強化するための重要な戦略でした。秀吉は、徳川家との同盟を深めるためにお江を秀忠に嫁がせることを決定しました。

2. **豊臣家の影響力維持**

お江の結婚は、豊臣家が徳川家に対して持つ影響力を維持するための手段でもありました。秀吉は、将来的に徳川家を豊臣家に取り込むことを目指しており、お江と秀忠の間に生まれる子供を豊臣秀頼と結婚させる計画がありました。

3. **お江の再婚**

お江はこれが3度目の結婚であり、彼女自身の過去の結婚(佐治一成と羽柴秀勝)での不幸な経験から、豊臣家の意向に従う形で再婚することになりました。これは彼女にとっても新たな機会となりました。

4. **年齢差と文化的背景**

結婚当時、お江は23歳、秀忠は17歳であり、この年齢差は当時としては珍しい「姉さん女房」の形でした。このような結婚は、政治的な意図が強く反映されたものでした。

このように、お江と徳川秀忠の結婚は、豊臣秀吉による政略的な動きが大きく影響していることがわかります。

お江の3度目の結婚でどのような影響があった

お江の3度目の結婚は、彼女自身の人生と日本の歴史において重要な影響をもたらしました。以下にその主な影響をまとめます。

## **結婚の背景**

- **政略結婚**: お江は1595年に徳川秀忠と結婚しました。この結婚は、豊臣秀吉が徳川家との同盟関係を強化するための政略的なものであり、豊臣家と徳川家の関係を深める意図がありました。

- **家族背景**: お江は浅井長政とお市の娘であり、幼少期から豊臣家に関わる中で数度の結婚を経験しました。最初の夫との離婚や、2番目の夫の死を経て、3度目の結婚に至りました。

## **歴史的影響**

- **権力構造の変化**: お江が徳川秀忠と結婚したことで、徳川家は豊臣家から権力を引き継ぐことになります。特に、1616年には秀忠が江戸幕府第2代将軍となり、お江はその正室として権力を持つことになりました。

- **子供たち**: お江は秀忠との間に2男5女をもうけ、その中でも長男・徳川家光は後に江戸幕府第3代将軍となります。これにより、お江は将軍家の生母として非常に重要な位置を占めることになりました。

## **文化的影響**

- **女性としての地位**: お江は「姉さん女房」として注目され、当時としては珍しい立場でした。彼女の存在は、女性が政治的な役割を果たす可能性を示す一例となりました。

- **後世への影響**: お江の血筋は現代まで続いており、彼女の子孫には現在の皇室にもつながる系譜が存在します。これにより、お江は単なる歴史的人物ではなく、日本史全体に影響を与えた重要な存在として評価されています。

## **まとめ**

お江の3度目の結婚は、彼女自身だけでなく、日本全体に対しても大きな影響を及ぼしました。政略的な意図から始まったこの結婚は、最終的には徳川家の権力基盤を強化し、後世にわたる影響を与える結果となりました。

お江の子孫はどのようにして皇室と繋がった

お江は、浅井家の娘であり、織田信長の妹であるお市の子として生まれました。彼女の子孫は、江戸時代を経て現在の皇室に繋がっています。以下にその経緯を詳述します。

## お江の結婚と子孫

お江は三度結婚し、その中で特に重要なのが徳川秀忠との結婚です。彼女は以下のように結婚歴を持っています。

1. **佐治一成**(初婚): 政治的理由で離縁されました。

2. **豊臣秀勝**(再婚): 彼との間に娘・完子をもうけましたが、秀勝は戦死しました。

3. **徳川秀忠**(再再婚): 1595年に結婚し、7人の子供を授かりました。この中には、後に第3代将軍となる家光が含まれています.

## 皇室との繋がり

お江の子孫は、次のようにして皇室と繋がっています。

- **娘・和子**: 徳川秀忠とお江の娘である和子は、第108代天皇である後水尾天皇の中宮となりました. 和子からは明正天皇(東福門院)が生まれていますが、彼女には子孫が残っていません。

- **家光**: お江と秀忠の長男・家光は、将軍職を継承し、その血筋もまた皇室へと繋がります.

## 現在の皇室への影響

お江自身が持つ浅井家と織田家の血統は、現在の皇室に流れており、昭和天皇や今上天皇まで続いています。具体的には、完子が九条家に嫁ぎ、その子孫が大正天皇の皇后であり、昭和天皇のお母様でもあります. このように、お江の血筋は直接的に現代の天皇家へと受け継がれています。

## 結論

お江を介して、浅井家と織田家の血統が現代の皇室に引き継がれていることは、日本史における重要な系譜を形成しています。彼女の人生と結婚によって、歴史的なつながりが生まれたことは、日本の王族や貴族社会においても特筆すべき点です。

お江が江戸幕府にどのような影響を与えた

お江(崇源院)は、江戸幕府に対して多大な影響を与えた歴史的な人物です。以下にその主な影響をまとめます。

## 政略結婚による権力の強化

**豊臣家との結婚**

お江は、最初に豊臣秀吉の側室である茶々の妹として、豊臣家との関係を持ちました。彼女はその後、徳川秀忠と結婚し、これにより徳川家と豊臣家の結びつきを強化しました。この結婚は、秀吉が家康との同盟を深めるための政略的なものであり、徳川家の権力基盤を固める一因となりました。

**子どもたちの影響**

お江は徳川秀忠との間に徳川家光を含む七人の子供をもうけました。家光は後に江戸幕府の第三代将軍となり、お江はその生母として幕府内で重要な役割を果たしました。

## 大奥での権力と文化的貢献

**大奥の運営**

お江は大奥の女主人として、女性たちの権力を強化し、幕府内での政治的な影響力を持ちました。彼女は大奥内での人事や政策決定にも関与し、その結果、幕府の安定に寄与しました。

**文化的な影響**

お江は教養が高く、その文化的背景が大奥や幕府内での文化的発展にも寄与しました。彼女自身が持つ知識や教養は、当時の社会や文化に良い影響を与えたとされています。

## 結論

お江はその生涯を通じて、江戸幕府に対する政治的・文化的な影響を強く残した女性です。彼女の政略結婚や大奥での権力行使は、幕府が安定する一因となり、日本史において重要な役割を果たしました。

お江の生涯に最も重要な出来事は

お江(ごう)、または崇源院の生涯にはいくつかの重要な出来事があり、彼女の人生を形作る要素となっています。

## 重要な出来事

1. **幼少期の悲劇**:

- お江は1573年に生まれ、父・浅井長政が自害した後、母・お市と共に織田信長に保護されました。しかし、1582年の本能寺の変で信長も亡くなり、母と共に柴田勝家に引き取られますが、1583年には賤ヶ岳の戦いで母と勝家を失い、再び孤児となります。このような幼少期の悲劇は、お江の心に深い影響を与えました。

2. **豊臣秀吉との関係**:

- お江は豊臣秀吉の養女となり、その後、政略結婚を通じて秀吉に利用されます。彼女は生涯で3度結婚し、そのすべてが政治的な理由によるものでした。特に、1595年に徳川秀忠と結婚したことは、彼女の人生において重要な転機となります。

3. **徳川政権下での役割**:

- 徳川秀忠との結婚により、お江は江戸城の女主人として権力を持ちました。彼女は2男5女を授かり、その中でも嫡子・徳川家光が後に第3代将軍となります。このことから、お江は将軍の正室として非常に重要な地位を確立しました。

4. **晩年と死去**:

- お江は1626年に54歳で亡くなりました。彼女の死は突然であり、江戸城西の丸で静かに息を引き取りました。生前、火葬を希望していたため、その後荼毘に付されました。

これらの出来事は、お江の人生を通じて日本史における重要な役割を果たし、彼女自身も波乱万丈な運命を背負いながら生き抜いた女性でした。